人教版物理九年级全一册13.3比热容同步练(有答案)

文档属性

| 名称 | 人教版物理九年级全一册13.3比热容同步练(有答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 411.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-01-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第3节

比热容

基础巩固

一、选择题

1.关于比热容的几种说法中正确的是(

)

A.单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量,等于这种物质的比热容

B.比热容与热量有关,某种物质吸收或放出热量越多,比热容越大

C.沙石的比热容是,它表示沙石升高1℃吸收的热量是J

D.相同温度、相同质量的不同物质,比热容大的含的热量多

2.关于比热容,下列说法中正确的是(

)

A.一杯水的比热容比一桶水的比热容小

B.比热容越大的物质吸收热量越多

C.比热容是物质的一种特性,每种物质都有自己的比热容

D.物质的比热容与物质的种类、吸收的热量、升高的温度、物质的质量均无关

3.下列城市中,年平均昼夜温差最大的是(

)

A.珠海

B.乌鲁木齐

C.青岛

D.厦门

4.小明阅读了表格后,得出了一些结论。其中错误的是(

)

几种物质的比热容

水

干泥土

冰

铜

煤油

铅

水银

砂石

A.沿海地区昼夜温差比内陆地区小

B.同种物质在不同状态下,其比热容不同

C.升高相同的温度,铜块比铅块吸热多

D.可以用水循环来冷却汽车发动机

5.甲、乙两个杯子中装有质量相同,温度分别为50℃、70℃的水。若两杯水均降温20℃,在降温过程中(

)

A.甲杯水放出的热量较多

B.两杯水放出的热量相等

C.乙杯水放出的热量较多

D.条件不足,无法判断

6.甲、乙两物体的质量之比为2:1,比热容之比为3:2,它们升高的温度之比为2:3,则它们吸收的热量之比为(

)

A.2:1

B.1:2

C.9:2

D.2:9

二、非选择题

7.用电加热器、烧杯、温度计、钟表等实验器材来比较甲、乙两种液体的吸热能力。

(1)设计实验时,需要对变量进行控制,下列变量控制中错误的是_______。

A.两个烧杯的规格相同

B.两个电加热器的规格相同

C.甲、乙两种液体的体积相同

D.甲、乙两种液体的初温相同

(2)请设计一个实验数据记录表格。

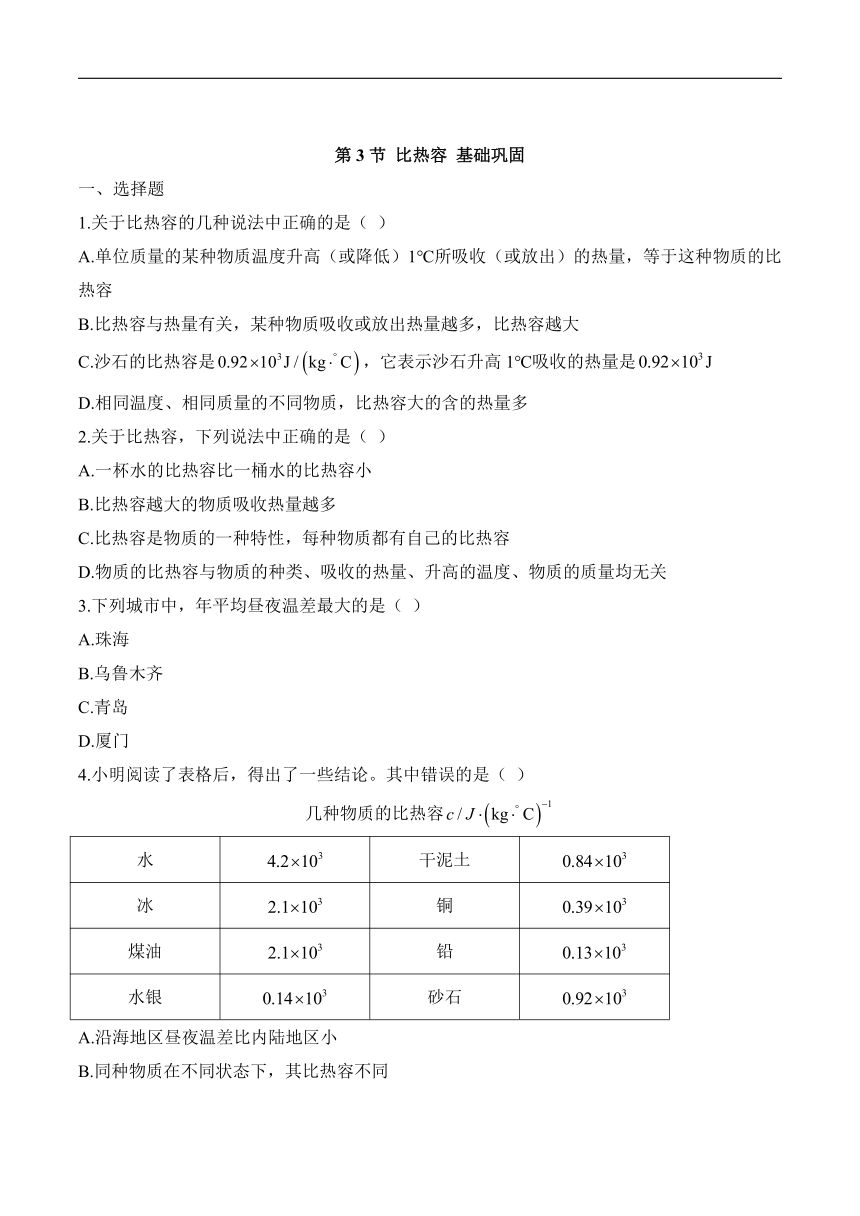

(3)如图是根据实验数据描绘的图象,分析图象可知,比热容大的是_____(选填“甲”或“乙”)。

8.“卡路里”简称“卡”,是热量的另一个单位,现在被广泛使用在营养计量中。“卡”是这样规定的:1卡等于在一标准大气压下,1g水温度升高1℃吸收的热量。那么1卡等于_________焦耳。[已知c水=

]

参考答案

一、选择题

1.A

2.C

3.B

4.C

5.B

6.A

二、非选择题

7.(1)C(2)如表所示

时间/min

0

1

2

3

4

……

甲液体的温度/℃

乙液体的温度/℃

(3)乙

8.4.2

第3节

比热容

能力提升

一、选择题

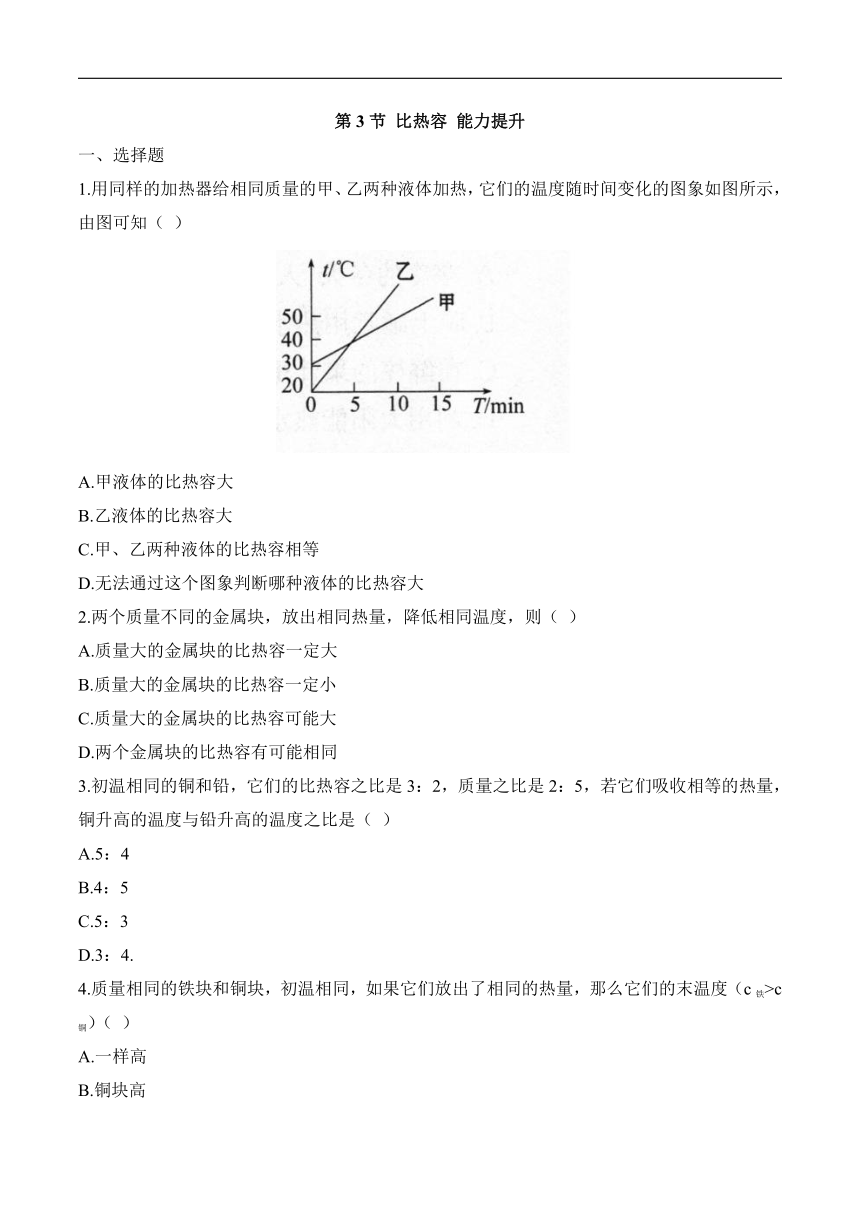

1.用同样的加热器给相同质量的甲、乙两种液体加热,它们的温度随时间变化的图象如图所示,由图可知(

)

A.甲液体的比热容大

B.乙液体的比热容大

C.甲、乙两种液体的比热容相等

D.无法通过这个图象判断哪种液体的比热容大

2.两个质量不同的金属块,放出相同热量,降低相同温度,则(

)

A.质量大的金属块的比热容一定大

B.质量大的金属块的比热容一定小

C.质量大的金属块的比热容可能大

D.两个金属块的比热容有可能相同

3.初温相同的铜和铅,它们的比热容之比是3:2,质量之比是2:5,若它们吸收相等的热量,铜升高的温度与铅升高的温度之比是(

)

A.5:4

B.4:5

C.5:3

D.3:4.

4.质量相同的铁块和铜块,初温相同,如果它们放出了相同的热量,那么它们的末温度(c铁>c铜)(

)

A.一样高

B.铜块高

C.铁块高

D.无法判定

5.金属块和液体的质量、比热容都不同,金属块的温度高于液体的温度。把金属块投入液体中足够长的时间后,两者间不再发生热传递(不计热量散失)。最后(

)

A.液体升高的温度一定等于金属块降低的温度

B.液体的温度一定低于金属块的温度

C.液体吸收的热量一定等于金属块放出的热量

D.液体的内能一定等于金属块的内能

6.质量相等的甲、乙两种液体吸收相同的热量后,甲升高的温度高于乙升高的温度。由此可知(

)

A.甲液体的比热容大于乙液体的比热容

B.降低相同的温度,质量相等的甲液体放出的热量比乙液体放出的热量多

C.甲、乙两种液体相比较,乙液体更适合作冷却剂

D.甲物质的熔点高于乙物质的熔点

二、非选择题

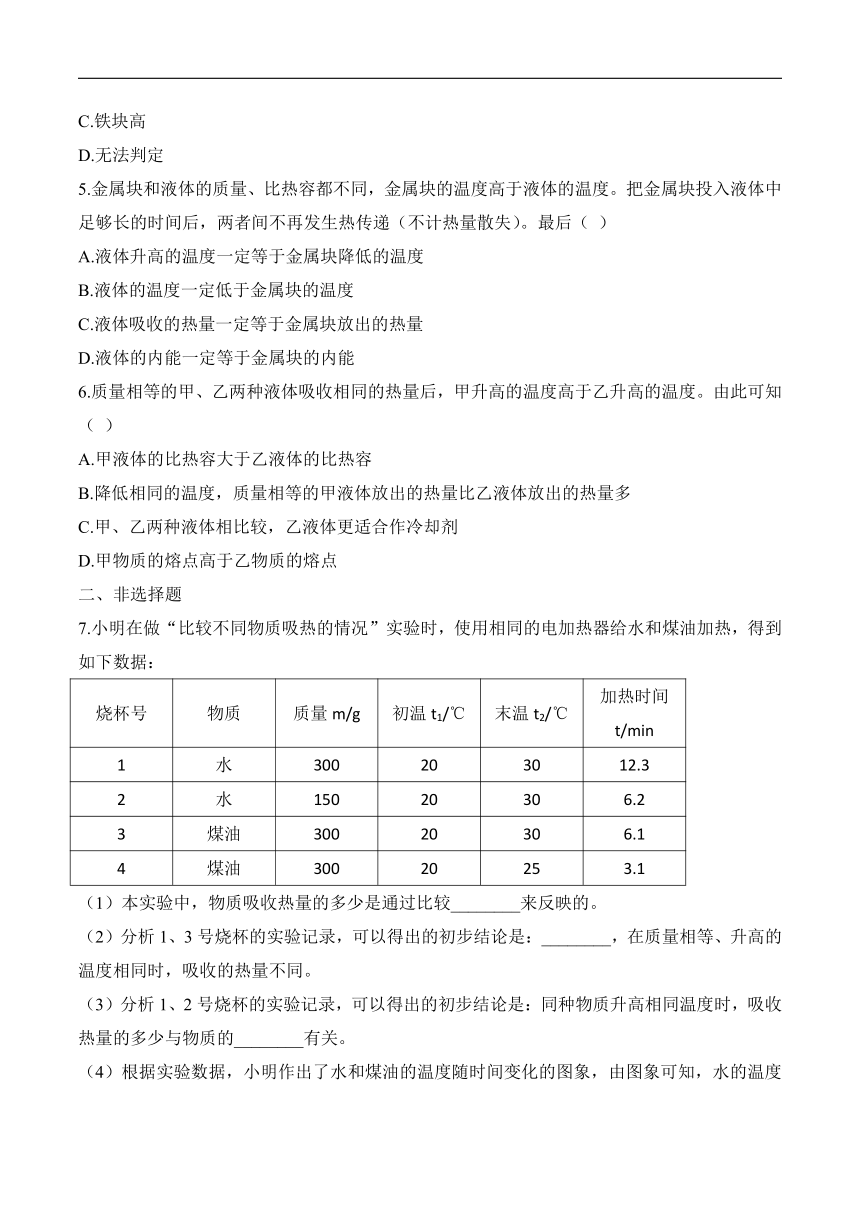

7.小明在做“比较不同物质吸热的情况”实验时,使用相同的电加热器给水和煤油加热,得到如下数据:

烧杯号

物质

质量m/g

初温t1/℃

末温t2/℃

加热时间t/min

1

水

300

20

30

12.3

2

水

150

20

30

6.2

3

煤油

300

20

30

6.1

4

煤油

300

20

25

3.1

(1)本实验中,物质吸收热量的多少是通过比较________来反映的。

(2)分析1、3号烧杯的实验记录,可以得出的初步结论是:________,在质量相等、升高的温度相同时,吸收的热量不同。

(3)分析1、2号烧杯的实验记录,可以得出的初步结论是:同种物质升高相同温度时,吸收热量的多少与物质的________有关。

(4)根据实验数据,小明作出了水和煤油的温度随时间变化的图象,由图象可知,水的温度随时间变化的图象是________(选填“a”或“b”)。

8.为了测定铅的比热容,把质量为200g的铅块加热到98℃,再投入到80g的12℃的水中,混合后水的温度为18℃。若不计热损失,求:

(1)水吸收的热量。

(2)铅的比热容。

参考答案

1.A

2.B

3.C

4.C

5.C

解析:A、金属块和液体之间不再发生热传递,说明温度相同,液体吸收的热量等于金属块放出的热量,由上可知,质量、比热容都不同的液体和金属温度变化量不一定相等,故A错误;B、最终金属块和液体之间不再发生热传递,说明它们最后的温度相同,故B错误;C、不计热量散失情况下,液体吸收的热量等于金属块放出的热量,故C正确;D、内能的大小与物质种类、温度、状态、质量都有关,最后金属块和液体的温度相同,但质量、状态、物质种类都不同,所以无法比较内能的大小,故D错误。故选:C。

6.C

解析:A、根据Q吸=cm△t,甲乙吸收热量相同,质量相等,△t甲>△t乙,所以甲的比热容小于乙的比热容,故A错误。B、甲的比热容小于乙的比热容,根据Q放=cm△t,降低相同的温度,质量相等,所以甲放出热量小于乙放出热量,故B错误。C、甲的比热容小于乙的比热容,说明乙的吸热本领强,用乙液体作冷却剂更合适,故C正确。D、比热容跟物质的熔点没有关系,根据比热容关系不能判熔点高低,故D错误。故选:C。

7.(1)加热时间(2)不同物质(3)质量(4)a

解析:(1)本实验利用“转换法”,将“物质吸收热量的多少”转化为通过比较加热时间的长短来反映。

(2)比较1、3号烧杯的实验记录知道,所用物质不同,但物质质量相同,升高的温度相同,加热时间不同,即吸收的热量不同。

(3)比较1、2号烧杯的实验记录知道,质量不同的相同物质,升高相同的温度,吸收的热量不同。

(4)由图象可知a图线,升高相同的温度时,加热时间更长,即吸收的热量更多,所以a图线是水的温度随时间变化的图象。

8.(1)水吸收的热量:

=4.2×103J/(kg·℃)×0.08kg×(18℃-12℃)=2.016×103J

(2)因为不计热损失,Q吸=Q放,由Q放=得铅的比热容:

=126J/(kg·℃)。

第3节

比热容

素养提升

一、实验探究题

1.比热容

探究准备

实验器材:相同规格的电加热器烧杯、温度计各两个,天平、停表一个,水、食用油若干。

需要测量的量

(1)用________测量水和食用油的质量,使质量相同。

(2)用________测量水和食用油的温度。

(3)用________测量加热时间。

实验方法:

(1)实验时,需要控制水和食用油的________和________相同,这是利用了________法。

(2)实验中,通过比较________来比较水和食用油吸收热量的多少,这是利用了________法。

探究装置

探究过程

在两个烧杯中分别装入________相同和________相同的水和食用油。

用相同的加热器对水和食用油加热,使它们升高的________温度,记录各自所用的加热时间。

设计表格,记录并分析实验数据

物质

质量

m/g

初温

to/℃

升高的温

度△t/℃

加热的时间

t/min

水

100

15

10

4

食用油

100

15

10

2

【实验结论】

不同物质,在质量相等、升高的温度相同时,吸收的热量________,即不同物质的吸热能力________。

延伸思考

(1)实验中,为何采用相同规格的电加热器和烧杯?

(2)实验中为什么用电加热器而不用酒精灯加热?

2.热量的计算

完成下列计算:

(1)1kg铝温度升高1℃,吸收的热量是________J。

(2)1kg铝温度升高2℃,吸收的热量是________J。

(3)3kg铝温度升高2℃,吸收的热量是________J。

由以上计算可以看出:

(1)物质升温吸热的多少等于________、________、________的乘积。

(2)若用m表示物体的质量,c表示物质的比热容,用t表示初温,t0表示末温,则物体吸热Q吸=________,同理物体放热Q放=________________________。

(3)若用△t表示温度的变化量,物体吸热或放热的表达式是Q=________。吸热时△t=________,放热时△t=________。

二、综合提升题

3.阅读短文,回答问题:

风寒温度

人们都有这样的体验:走在街上,穿着的衣服感觉冷暖刚好适宜,这时突然起了一阵大风,顿时感觉周身寒冷,这就是风寒效应。风寒效应会影响人们对冷的感觉,导致人体感觉的温度与温度计的示数有明显的差别。原来,人体的主要散热部位是在皮肤,通过皮肤红外辐射、接触传导热量、冷热空气对流和汗液蒸发等方式散热。当无风时,在人体皮肤和周围空气之间,有一个比较稳定的空气层,由于空气是热的不良导体,可以起到保温作用;当刮风时,稳定的空气保温层不断被新来的空气所代替,并把热量带走。风速越大,人体散失的热量越快、越多,人也就感觉越寒冷,科学家提出用风寒温度描述刮风时人体皮肤感觉的温度。并通过大量实验找出了风寒温度和风速的关系,如表所示是在气温为5℃时,风寒温度和风速的关系。

风速(km/h)

0

10

20

30

40

风寒温度(℃)

5

3

1

-1

-3

(1)风会使人感觉更寒冷的原因主要是加强了下列哪种散热方式________。

A.辐射

B.传导

C.对流

D.汗液蒸发

(2)一个质量为50kg的人散失热量4.2×103J,如果人体没有产生相应的热量,则体温将下降________℃。[人体的比热容取4.2×103J/(kg·℃)]

(3)根据上表数据可知,当气温为5℃,风速为35km/h时,风寒温度为________,地面的水________(选填“会”或“不会”)结冰。

参考答案

1.

【探究准备】

(1)天平(2)温度计(3)停表

(1)质量;升高的温度;控制变量

(2)加热时间;转换

【探究过程】

质量;初温;相同

【实验结论】

不同;不同

【延伸思考】

(1)保证加热相同时间,物质吸收的热量相同。

(2)电加热器加热时稳定,而酒精灯会受到火焰大小的影响,不能保证在相同时间内放热相同。

2.(1)880(2)1760(3)5280

(1)比热容;质量;升高的温度

(2)cm(t-to);cm(to-t)(3)cm△t;t-to;to-t

3.(1)C(2)2(3)-2℃;不会

解析:本题属于信息给予题,能从材料中获取正确的信息是解题的关键。通过本题能培养学生的阅读能力、分析和运用信息的能力,体现了从物理走向社会的理念。(1)风加速了人体周围空气流动速度,加快了对流,故是加强了对流这种散热方式。故选C。

(2)由Q放=cm△t可知,降低的温度:。

(3)由表格中的数据可知,风速每增加10km/h,温度会降低2℃,则风速每增加5km/h,温度会降低1℃,故气温为5℃,风速为35km/h时,风寒温度为-2℃,但地表温度高,地面的水不会结冰。

比热容

基础巩固

一、选择题

1.关于比热容的几种说法中正确的是(

)

A.单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量,等于这种物质的比热容

B.比热容与热量有关,某种物质吸收或放出热量越多,比热容越大

C.沙石的比热容是,它表示沙石升高1℃吸收的热量是J

D.相同温度、相同质量的不同物质,比热容大的含的热量多

2.关于比热容,下列说法中正确的是(

)

A.一杯水的比热容比一桶水的比热容小

B.比热容越大的物质吸收热量越多

C.比热容是物质的一种特性,每种物质都有自己的比热容

D.物质的比热容与物质的种类、吸收的热量、升高的温度、物质的质量均无关

3.下列城市中,年平均昼夜温差最大的是(

)

A.珠海

B.乌鲁木齐

C.青岛

D.厦门

4.小明阅读了表格后,得出了一些结论。其中错误的是(

)

几种物质的比热容

水

干泥土

冰

铜

煤油

铅

水银

砂石

A.沿海地区昼夜温差比内陆地区小

B.同种物质在不同状态下,其比热容不同

C.升高相同的温度,铜块比铅块吸热多

D.可以用水循环来冷却汽车发动机

5.甲、乙两个杯子中装有质量相同,温度分别为50℃、70℃的水。若两杯水均降温20℃,在降温过程中(

)

A.甲杯水放出的热量较多

B.两杯水放出的热量相等

C.乙杯水放出的热量较多

D.条件不足,无法判断

6.甲、乙两物体的质量之比为2:1,比热容之比为3:2,它们升高的温度之比为2:3,则它们吸收的热量之比为(

)

A.2:1

B.1:2

C.9:2

D.2:9

二、非选择题

7.用电加热器、烧杯、温度计、钟表等实验器材来比较甲、乙两种液体的吸热能力。

(1)设计实验时,需要对变量进行控制,下列变量控制中错误的是_______。

A.两个烧杯的规格相同

B.两个电加热器的规格相同

C.甲、乙两种液体的体积相同

D.甲、乙两种液体的初温相同

(2)请设计一个实验数据记录表格。

(3)如图是根据实验数据描绘的图象,分析图象可知,比热容大的是_____(选填“甲”或“乙”)。

8.“卡路里”简称“卡”,是热量的另一个单位,现在被广泛使用在营养计量中。“卡”是这样规定的:1卡等于在一标准大气压下,1g水温度升高1℃吸收的热量。那么1卡等于_________焦耳。[已知c水=

]

参考答案

一、选择题

1.A

2.C

3.B

4.C

5.B

6.A

二、非选择题

7.(1)C(2)如表所示

时间/min

0

1

2

3

4

……

甲液体的温度/℃

乙液体的温度/℃

(3)乙

8.4.2

第3节

比热容

能力提升

一、选择题

1.用同样的加热器给相同质量的甲、乙两种液体加热,它们的温度随时间变化的图象如图所示,由图可知(

)

A.甲液体的比热容大

B.乙液体的比热容大

C.甲、乙两种液体的比热容相等

D.无法通过这个图象判断哪种液体的比热容大

2.两个质量不同的金属块,放出相同热量,降低相同温度,则(

)

A.质量大的金属块的比热容一定大

B.质量大的金属块的比热容一定小

C.质量大的金属块的比热容可能大

D.两个金属块的比热容有可能相同

3.初温相同的铜和铅,它们的比热容之比是3:2,质量之比是2:5,若它们吸收相等的热量,铜升高的温度与铅升高的温度之比是(

)

A.5:4

B.4:5

C.5:3

D.3:4.

4.质量相同的铁块和铜块,初温相同,如果它们放出了相同的热量,那么它们的末温度(c铁>c铜)(

)

A.一样高

B.铜块高

C.铁块高

D.无法判定

5.金属块和液体的质量、比热容都不同,金属块的温度高于液体的温度。把金属块投入液体中足够长的时间后,两者间不再发生热传递(不计热量散失)。最后(

)

A.液体升高的温度一定等于金属块降低的温度

B.液体的温度一定低于金属块的温度

C.液体吸收的热量一定等于金属块放出的热量

D.液体的内能一定等于金属块的内能

6.质量相等的甲、乙两种液体吸收相同的热量后,甲升高的温度高于乙升高的温度。由此可知(

)

A.甲液体的比热容大于乙液体的比热容

B.降低相同的温度,质量相等的甲液体放出的热量比乙液体放出的热量多

C.甲、乙两种液体相比较,乙液体更适合作冷却剂

D.甲物质的熔点高于乙物质的熔点

二、非选择题

7.小明在做“比较不同物质吸热的情况”实验时,使用相同的电加热器给水和煤油加热,得到如下数据:

烧杯号

物质

质量m/g

初温t1/℃

末温t2/℃

加热时间t/min

1

水

300

20

30

12.3

2

水

150

20

30

6.2

3

煤油

300

20

30

6.1

4

煤油

300

20

25

3.1

(1)本实验中,物质吸收热量的多少是通过比较________来反映的。

(2)分析1、3号烧杯的实验记录,可以得出的初步结论是:________,在质量相等、升高的温度相同时,吸收的热量不同。

(3)分析1、2号烧杯的实验记录,可以得出的初步结论是:同种物质升高相同温度时,吸收热量的多少与物质的________有关。

(4)根据实验数据,小明作出了水和煤油的温度随时间变化的图象,由图象可知,水的温度随时间变化的图象是________(选填“a”或“b”)。

8.为了测定铅的比热容,把质量为200g的铅块加热到98℃,再投入到80g的12℃的水中,混合后水的温度为18℃。若不计热损失,求:

(1)水吸收的热量。

(2)铅的比热容。

参考答案

1.A

2.B

3.C

4.C

5.C

解析:A、金属块和液体之间不再发生热传递,说明温度相同,液体吸收的热量等于金属块放出的热量,由上可知,质量、比热容都不同的液体和金属温度变化量不一定相等,故A错误;B、最终金属块和液体之间不再发生热传递,说明它们最后的温度相同,故B错误;C、不计热量散失情况下,液体吸收的热量等于金属块放出的热量,故C正确;D、内能的大小与物质种类、温度、状态、质量都有关,最后金属块和液体的温度相同,但质量、状态、物质种类都不同,所以无法比较内能的大小,故D错误。故选:C。

6.C

解析:A、根据Q吸=cm△t,甲乙吸收热量相同,质量相等,△t甲>△t乙,所以甲的比热容小于乙的比热容,故A错误。B、甲的比热容小于乙的比热容,根据Q放=cm△t,降低相同的温度,质量相等,所以甲放出热量小于乙放出热量,故B错误。C、甲的比热容小于乙的比热容,说明乙的吸热本领强,用乙液体作冷却剂更合适,故C正确。D、比热容跟物质的熔点没有关系,根据比热容关系不能判熔点高低,故D错误。故选:C。

7.(1)加热时间(2)不同物质(3)质量(4)a

解析:(1)本实验利用“转换法”,将“物质吸收热量的多少”转化为通过比较加热时间的长短来反映。

(2)比较1、3号烧杯的实验记录知道,所用物质不同,但物质质量相同,升高的温度相同,加热时间不同,即吸收的热量不同。

(3)比较1、2号烧杯的实验记录知道,质量不同的相同物质,升高相同的温度,吸收的热量不同。

(4)由图象可知a图线,升高相同的温度时,加热时间更长,即吸收的热量更多,所以a图线是水的温度随时间变化的图象。

8.(1)水吸收的热量:

=4.2×103J/(kg·℃)×0.08kg×(18℃-12℃)=2.016×103J

(2)因为不计热损失,Q吸=Q放,由Q放=得铅的比热容:

=126J/(kg·℃)。

第3节

比热容

素养提升

一、实验探究题

1.比热容

探究准备

实验器材:相同规格的电加热器烧杯、温度计各两个,天平、停表一个,水、食用油若干。

需要测量的量

(1)用________测量水和食用油的质量,使质量相同。

(2)用________测量水和食用油的温度。

(3)用________测量加热时间。

实验方法:

(1)实验时,需要控制水和食用油的________和________相同,这是利用了________法。

(2)实验中,通过比较________来比较水和食用油吸收热量的多少,这是利用了________法。

探究装置

探究过程

在两个烧杯中分别装入________相同和________相同的水和食用油。

用相同的加热器对水和食用油加热,使它们升高的________温度,记录各自所用的加热时间。

设计表格,记录并分析实验数据

物质

质量

m/g

初温

to/℃

升高的温

度△t/℃

加热的时间

t/min

水

100

15

10

4

食用油

100

15

10

2

【实验结论】

不同物质,在质量相等、升高的温度相同时,吸收的热量________,即不同物质的吸热能力________。

延伸思考

(1)实验中,为何采用相同规格的电加热器和烧杯?

(2)实验中为什么用电加热器而不用酒精灯加热?

2.热量的计算

完成下列计算:

(1)1kg铝温度升高1℃,吸收的热量是________J。

(2)1kg铝温度升高2℃,吸收的热量是________J。

(3)3kg铝温度升高2℃,吸收的热量是________J。

由以上计算可以看出:

(1)物质升温吸热的多少等于________、________、________的乘积。

(2)若用m表示物体的质量,c表示物质的比热容,用t表示初温,t0表示末温,则物体吸热Q吸=________,同理物体放热Q放=________________________。

(3)若用△t表示温度的变化量,物体吸热或放热的表达式是Q=________。吸热时△t=________,放热时△t=________。

二、综合提升题

3.阅读短文,回答问题:

风寒温度

人们都有这样的体验:走在街上,穿着的衣服感觉冷暖刚好适宜,这时突然起了一阵大风,顿时感觉周身寒冷,这就是风寒效应。风寒效应会影响人们对冷的感觉,导致人体感觉的温度与温度计的示数有明显的差别。原来,人体的主要散热部位是在皮肤,通过皮肤红外辐射、接触传导热量、冷热空气对流和汗液蒸发等方式散热。当无风时,在人体皮肤和周围空气之间,有一个比较稳定的空气层,由于空气是热的不良导体,可以起到保温作用;当刮风时,稳定的空气保温层不断被新来的空气所代替,并把热量带走。风速越大,人体散失的热量越快、越多,人也就感觉越寒冷,科学家提出用风寒温度描述刮风时人体皮肤感觉的温度。并通过大量实验找出了风寒温度和风速的关系,如表所示是在气温为5℃时,风寒温度和风速的关系。

风速(km/h)

0

10

20

30

40

风寒温度(℃)

5

3

1

-1

-3

(1)风会使人感觉更寒冷的原因主要是加强了下列哪种散热方式________。

A.辐射

B.传导

C.对流

D.汗液蒸发

(2)一个质量为50kg的人散失热量4.2×103J,如果人体没有产生相应的热量,则体温将下降________℃。[人体的比热容取4.2×103J/(kg·℃)]

(3)根据上表数据可知,当气温为5℃,风速为35km/h时,风寒温度为________,地面的水________(选填“会”或“不会”)结冰。

参考答案

1.

【探究准备】

(1)天平(2)温度计(3)停表

(1)质量;升高的温度;控制变量

(2)加热时间;转换

【探究过程】

质量;初温;相同

【实验结论】

不同;不同

【延伸思考】

(1)保证加热相同时间,物质吸收的热量相同。

(2)电加热器加热时稳定,而酒精灯会受到火焰大小的影响,不能保证在相同时间内放热相同。

2.(1)880(2)1760(3)5280

(1)比热容;质量;升高的温度

(2)cm(t-to);cm(to-t)(3)cm△t;t-to;to-t

3.(1)C(2)2(3)-2℃;不会

解析:本题属于信息给予题,能从材料中获取正确的信息是解题的关键。通过本题能培养学生的阅读能力、分析和运用信息的能力,体现了从物理走向社会的理念。(1)风加速了人体周围空气流动速度,加快了对流,故是加强了对流这种散热方式。故选C。

(2)由Q放=cm△t可知,降低的温度:。

(3)由表格中的数据可知,风速每增加10km/h,温度会降低2℃,则风速每增加5km/h,温度会降低1℃,故气温为5℃,风速为35km/h时,风寒温度为-2℃,但地表温度高,地面的水不会结冰。

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展