七年纪(上、下)文言文

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

文言文

童趣

基础知识回扣

1.作家作品

沈复,清代长洲(现江苏苏州)人,字 ,工诗画、散文。 是沈复的一部自传体作品,共六卷,故名“ ”。

2.一词多义

见藐小之物 ( )

心之所向 ( )

使之冲烟而飞鸣 ( )

送孟浩然之广陵(《送孟浩然之广陵》) ( )

久之,目似瞑(《狼》) ( )

必细察其纹理 ( )

蹲其身 ( )

其真无马邪(《马说》) ( )

3.词语解释

①以丛革为林 ( )

②舌一吐而二虫尽为所吞 ( )

③鞭数十,驱之别院 ( )

④项为之强 ( )

⑤果如鹤唳云端 ( )

⑥昂首观之 ( )

4.语句翻译

①徐喷以烟。

译文:

②蹲其身,使与台齐。

译文:

5.文言断句

①故时有物外之趣。

②以土砾凸者为丘。

③舌一吐而二虫尽为所吞。

6.课文理解

(1)这篇课文的主旨是什么

答:

(2)请概括地说出作者记叙了哪几件“物外之趣”。

答:

(3)你认为这种“物外之趣”是怎样产生的

答:

7.名句积累

余忆童稚时,能 , ,见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。

中考真题体验

(2009·莆田中考)阅读《童趣》,完成1~4题。(15分)

1.解释下面各句中加点词语的意思。(3分)

(1)项为之强 强:

(2)舌一吐而二虫尽为所吞 为:

(3)捉虾蟆,鞭数十 鞭:

2.将下面句子翻译成现代汉语。(4分)

见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。

译文:

3.本文记述了几件什么趣事 请用自己的话概括。(3分)

答:

4.作者是如何使得这些小事变成趣事的 这对你有什么启示 (5分)

答:

《论语》十则

1.作家作品

①孔子(前551~前479),名 ,字 ,春秋时期伟大的 家、 家, 学派的创始人。

②《论语》是记录 的一部书,共 篇,是 家经典著作之一。

2.通假字

①学而时习之,不亦说乎 同 ,

②诲女知之乎 同 ,

③是知也 通 ,

3.一词多义

温故而知新 ( )

学而时习之 ( )

学而不思则罔 ( )

人不知而不愠 ( )

温故而知新 ( )

知之为知之 ( )

4.词语解释

①学而时习之 ( )

②吾日三省吾身 ( )

③见贤思齐焉 ( )

④不亦重乎 ( )

⑤人不知而不愠 ( )

⑥与朋友交而不信乎 ( )

⑦岁寒,然后知松柏之后凋也 ( )

5.语句翻译

①人不知而不愠,不亦君子乎

译文:

②学而不思则罔,思而不学则殆。

译文:

③士不可以不弘毅,任重而道远。

译文:

④己所不欲,勿施于人。

译文:

6.文言断句

①温故而知新。

②择其善者而从之。

③岁寒,然后知松柏之后凋也。

7.课文理解

(1)课文在学习态度上强调什么 学习方法上又强调什么

答:

(2)怎样看待“己所不欲,勿施于人”

答:

8.名句积累

①三人行, 。

②有朋自远方来,

③知之为知之, ,是知也。

④ ,见不贤而内自省也。

⑤岁寒,然后 。

⑥择其善者而从之, 。

⑦吾日三省吾身: ?

《世说新语》两则

1.作家作品

《(世说新语)两则》的编者是 ,南朝宋彭城人, 家。本文选自余嘉锡编写的 。

2.古今异义

①与儿女讲论文义

古义:

今义:指儿子和女儿

②元方时年七岁,门外戏

古义:

今义:戏剧、杂技等

3.解释词语

①谢太傅寒雪日内集 ( )

②俄而雪骤,公欣然日 ( )( )

③陈太丘与友期行 ( )

④去后乃至 ( )

⑤相委而去 ( )

⑥尊君在不 ( )

4.语句翻译

①过中不至,太丘舍去,去后乃至。

译文:

②友人惭,下车引之,元方入门不顾。

译文:

5.文言断句

①陈太丘与友期行。

②谢太傅寒雪日内集。

6.课文理解

(1)“寒雪…‘内集”“欣然…‘大笑”等词语营造了一种怎样的家庭氛围

答:

(2)《陈太丘与友期》让人明白一个怎样的道理

答:

7.名句积累

白雪纷纷何所似 撒盐空中 。 未若 因风起。

伤仲永

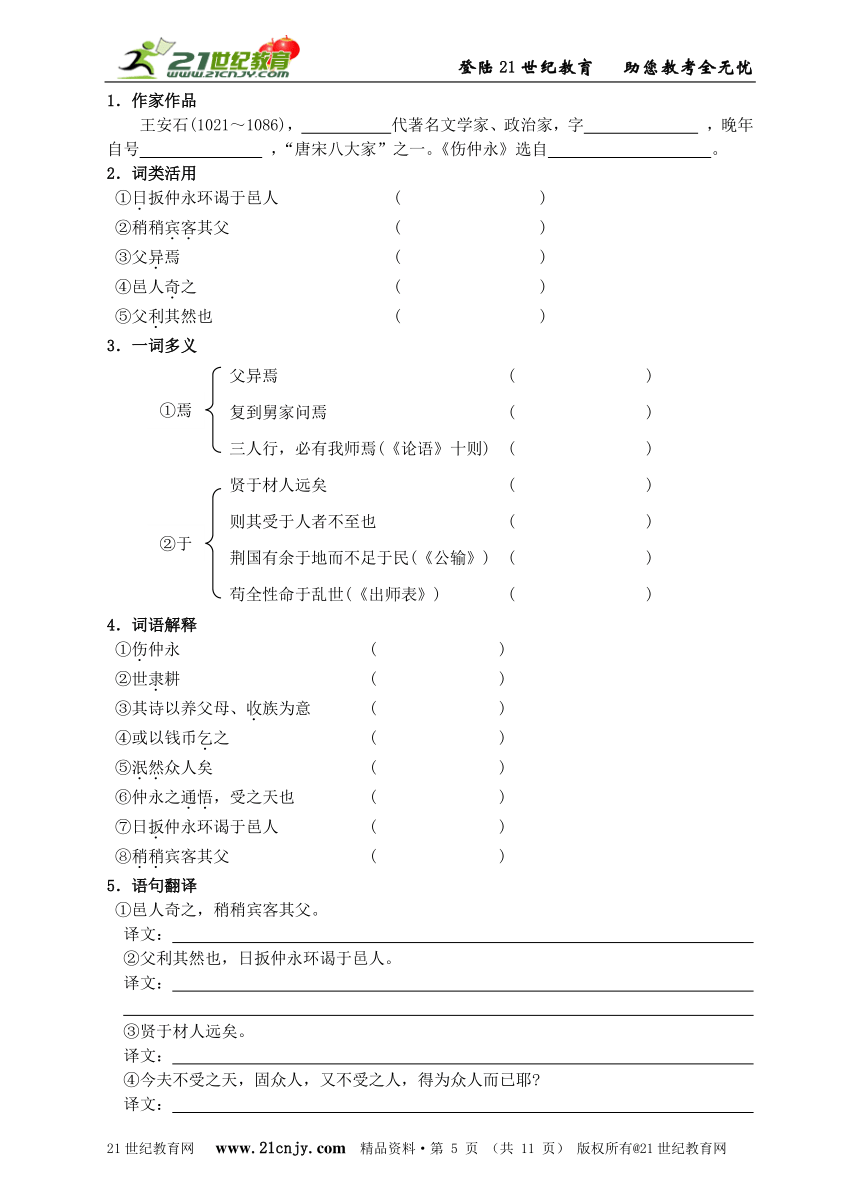

1.作家作品

王安石(1021~1086), 代著名文学家、政治家,字 ,晚年自号 ,“唐宋八大家”之一。《伤仲永》选自 。

2.词类活用

①日扳仲永环谒于邑人 ( )

②稍稍宾客其父 ( )

③父异焉 ( )

④邑人奇之 ( )

⑤父利其然也 ( )

3.一词多义

父异焉 ( )

复到舅家问焉 ( )

三人行,必有我师焉(《论语》十则) ( )

贤于材人远矣 ( )

则其受于人者不至也 ( )

荆国有余于地而不足于民(《公输》) ( )

苟全性命于乱世(《出师表》) ( )

4.词语解释

①伤仲永 ( )

②世隶耕 ( )

③其诗以养父母、收族为意 ( )

④或以钱币乞之 ( )

⑤泯然众人矣 ( )

⑥仲永之通悟,受之天也 ( )

⑦日扳仲永环谒于邑人 ( )

⑧稍稍宾客其父 ( )

5.语句翻译

①邑人奇之,稍稍宾客其父。

译文:

②父利其然也,日扳仲永环谒于邑人。

译文:

③贤于材人远矣。

译文:

④今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶

译文:

6.文言断句

①自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

②贤于材人远矣。

③则其受于人者不至也。

7.课文理解

(1)方仲永的变化经历了三个阶段,这几个阶段,有见有闻,有详有略,这样安排用意何在

答:

(2)方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么

答:

(3)最后一段的议论讲了什么道理

答:

口 技

1.作家作品

《口技》作者 ,字 ,福建晋江人,清代顺治年间进士。本文节选自清代 编选的笔记小说《 》。

2.古今异义

①会宾客大宴

古义: 今义:会议、见面、集会等

②稍稍正坐

古义: 今义:稍微

③中间力拉崩倒之声

古义: 今义:方位名词

④虽人有百手

古义: 今义:转折连词

3.一词多义

以为妙绝 ( )

群响毕绝 ( )

往来而不绝者,滁人游也(《醉翁亭记》)

( )

率妻子邑人来此绝境(《桃花源记》) ( )

手有百指 ( )

不能指其一端 ( )

卒中往往语,皆指目陈胜(《陈涉世家》)

( )

指通豫南(《愚公移山》) ( )

4.词语解释

①施八尺屏障 ( )

②其夫呓语 ( )

③几欲先走 ( )

④宾客意少舒 ( )

⑤奋袖出臂 ( )

⑥两股战战 ( )

⑦满坐寂然 ( )

5.语句翻译

①宾客意少舒,稍稍正坐。

译文:

②于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

译文:

6.文言断句

①会宾客大宴。

②遥闻深巷中犬吠。

③中间力拉崩倒之声。

7.课文理解

(1)课文三个场景分别描写了哪些声音种类 各场景的声音变化有何特点 有什么好处

答:

(2)本文作者在写作上有什么奇妙的地方

答:

短文两篇

1.作家作品

①《山海经》,古代神话集。作者不详。对古代 、 、文化、中外交通、民俗、神话等研究,均有参考价值。其中关于矿物的记录,为世界上最早的有关矿物资源的文献。

②《共工怒触不周山》选自《 》,该书是西汉淮南王 及其门客集体撰写的一部著作。

2.词语解释

①天柱折,地维绝 ( )

②天倾西北 ( )

③故水潦尘埃归焉 ( )

④化为邓林 ( )

⑤北饮大泽 ( )

⑥道渴而死 ( )

3.语句翻译

①弃其杖,化为邓林。

译文:

②天柱折,地维绝。

译文:

4.文言断句

①夸父与日逐走。

②故日月星辰移焉。

③地不满东南。

5.课文理解

(1)你如何理解《夸父逐日》这则神话的主题

答:

(2)共工真的有力量使“天柱折,地维绝”吗 谈谈你的理解。

答:

文言文

童趣

基础知识回扣

1.三白 《浮生六记》 六记

2.①助词,的/助词,无实义/代词,指蚊子/动词,到/凑足音节,不译

②代词,指所观察之物/代词,指自己/表反问语气,难道

3.①把 ②被 ③用鞭子打 ④颈,脖颈 ⑤鸟鸣 ⑥看

4.①(我)慢慢地用烟喷它们(蚊子)。

②(我)蹲下身子,使身子跟花台一般高。

5.①故/时有/物外之趣。

②以土砾凸者/为丘。

③舌一吐/而二虫尽为所吞。

6.(1)写作者儿时的“物外之趣”。

(2)①把“夏蚊成雷”比做“群鹤舞于空中”。

②把丛草、虫蚁、土砾比做森林、野兽、丘壑。

③观“二虫斗草间”,惩治癞虾蟆。

(3)是借助于丰富的联想和想象创造出来的。

7.张目对日 明察秋毫

中考真题体验

1.(1)通“僵”,僵硬 (2)被 (3)鞭打

2.【解析】此题考查文言句子翻译的能力。翻译时应注意“细察”、“纹理”、“其”等词的意义,以直译为主。

答案:遇见细小的东西必定要仔细观察它的纹理,所以常常能感受到事物之外的乐趣。

3.本文记述了观飞蚊、观草木、观虫斗三件趣事。

4.示例:这些小事之所以能成为作者幼年时的趣事,是因为作者对这些事物进行了细致的观察,并对所观察的事物进行了大胆而富有童心的联想和想象,这启示我们应当细心观察身边的事物,永葆童心,敢于想象联想,做一个有生活情趣的少年。

《论语》十则

1.①丘 仲尼 思想 教育 儒家

②孔子和他的弟子言行 20 儒

2.①“说”“悦” 愉快 ②“女”“汝” 你 ③“知”“智” 聪明

3.①连词,表承接关系,就/连词,表并列关系,并且/连词,表转折关系,却

②动词,知道,了解/动词,获得/动词,明白

4.①时常 ②每天 ③贤人 ④重大 ⑤生气,发怒 ⑥真诚,诚实 ⑦凋谢

5.①人家不了解(我),却不(因此)而生气,不也是君子吗

②只知道学习却不思考就会迷惑;只是思考却不去读书就会精神倦怠。

③士人不可以不胸怀宽广、意志坚定,因为他肩负着重大的使命,路程又很遥远。

④自己所讨厌的事情,不要施加在别人身上。

6.①温故/而知新。

②择其善者/而从之。

③岁寒,然后/知松柏之后凋也。

7.(1)学习态度强调要谦虚,学习方法强调独立思考与复习。

(2)示例一:这样的处世之道可取,因为人本来就不应该把自己都不喜欢的东西强加给别 人。

示例二:这样的处世之道不可取,社会这个大家庭是由若干成员组成的,每个成员都有自己的喜好,有些东西也许我们都不喜欢,但又不得不要,比如监狱、死刑等。如果什么东西都要去考虑个人的喜好,这个社会的秩序就没法维持了。

示例三:这样的处世之道既有可取之处,又有不可取之处,关键看你用这种处世态度来对待什么人、什么事。

8.①必有我师焉 ②不亦乐乎 ③不知为不知

④见贤思齐焉 ⑤知松柏之后凋也 ⑥其不善者而改之

⑦为人谋而不忠乎 与朋友 交而不信乎 传不习乎

《世说新语》两则

1.刘义庆 文学 《世说新语笺疏》

2.①对子侄这一代晚辈的统称 ②玩耍、嬉戏

3.①家庭聚会 ②不久,一会儿/高兴的样子 ③约定 ④才

⑤丢下,舍弃 ⑥“不”通“否”

4.①过了中午还不见那位朋友来,陈太丘不再等候就走了,太丘走后那人才来。

②朋友听了(元方的话)感到很惭愧,下车拉他 (的手),元方(转身)回家,没有回头(理睬他)。

5.①陈太丘与友/期行。

②谢太傅寒雪日/内集。

6.(1)融洽、欢快、轻松。

(2)告诉人们诚信是立世之本,要人们做一个守信的人。

7.差可拟 柳絮

伤仲永

1.宋 介甫 半山 《临川先生文集》

2.①名词用作状语,每天、天天

②名词用作动词,以宾客之礼相待

③形容词意动用法,对……感到奇怪(以……为异)

④形容词意动用法,以……为奇

⑤形容词意动用法,认为……有利

3.①兼词,于之/代词,他的情况/语气词,不译

②介词,比/介词,被/在……方面/在……中

4.①哀伤,叹惜 ②属于 ③聚、团结 ④求取

⑤消失 ⑥通达聪慧 ⑦通“攀”,牵,引 ⑧渐渐

5.①同县的人认为他很特异,渐渐地请他的父亲去做客。

②他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人。

③他的天资比一般有才能的人高得多。

④(那么)现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,能够成为普通人就为止了吗

6.①自是/指物作诗/立就,其文理/皆有可观者。

②贤于材人/远矣。

③则其受于人者/不至也。

7.(1)写仲永年少时天资聪慧,以“闻”的形式;写 仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,以“见”的形式;写仲永最终平庸无奇,又以“闻”的形式。“闻”和“见”有机结合,叙述真切可信。课文详写第一阶段,铺陈方仲永才能初露的情形,暗示其前途无量,而其父的贪利之举却导致他才能衰退。后两个阶段略写,几笔点出方仲永沦落平庸的情形,引人深思。详略处理有力突出文章主旨,体现“伤”的含义。

(2)从方仲永个人情况来看,原因是“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人”,贪图小利,目光短浅,“不使学”。从道理上讲,方仲永“卒之为众人”,是因为“其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

(3)作者主要强调了后天的努力学习、接受教育对成才的重要作用。

口 技

1.林嗣环 铁崖 张潮 虞初新志

2.①适逢,正赶上 ②渐渐 ③其中夹杂着 ④表假设,即使

3.①达到极点/停,止/断绝/隔绝 ②手指,指头/指明/指点/通“直”

4.①设置,安放 ②说梦话 ③几乎 ④伸展,松弛

⑤扬起,举起 ⑥大腿 ⑦通“座”,座位。

5.①(这时)客人们的心情稍微放松了些,渐渐坐正身子。

②在这个时候,客人们没有一个不变了脸色离开座位,扬起袖子,露出手臂,两腿哆嗦,几乎想要抢先逃跑了。

6.①会/宾客大宴。 ②遥闻深巷中/犬吠。 ③中间/力拉崩倒之声。

7.(1)第一个场景的声音从“深巷犬吠”开始写到屋中四人的不同声音,由远及近,由小到大;

第二个场景“夫鼻句声起”、“妇梦中咳嗽”说明一家人由醒而睡,声音变小,尤其通过鼠、盆器倾侧之声来衬托屋内的安静,甚是绝妙。

第三个场景情形急转,由“一人大呼”到“夫大呼”、“妇大呼”、“两儿哭”,再到“百千人大呼”、“百千儿哭”、“百千犬吠”,再到各种风火声、救火声,“凡所应有,无所不有”,说明声音由少而多、杂,也越来越大。从三个场景总体来看,声音变化的情形是:小——大——小——大,思路清晰有序,情节波澜起伏,扣人心弦,体现出表演者高超的技艺。

(2)①叙事条理清楚,行文波澜起伏。

②叙事中注意描写.首尾问注意照应。

③文字简练贴切,语言生动形象。

短文两篇

1.①历史 地理 ②淮南子 刘安

2.①绳子 ②名词作状语,向西北 ③积水

④成为 ⑤名词作状语,向北 ⑥名词作状语,在道路上

3.①(夸父)丢弃掉自己的手杖,(手杖)变成了邓林。

②支撑天的柱子折了,系挂地的绳子断了。

4.①夸父与日/逐走。 ②故/日月星辰移焉。 ③地/不满东南。

5.(1)这个奇妙的神话表现了夸父无比的英雄气概,反映了古代人民探索、征服大自然的强烈愿望和顽强意志。

(2)示例:共工不可能有这样巨大的力量。文中这样写只是神话故事中一种夸张手法的运

用。目的是突出共工的超人本领,增添文章的浪漫主义色彩。

①之

②其

①而

②知

①焉

②于

①绝

②指

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 10 页 (共 11 页) 版权所有@21世纪教育网

文言文

童趣

基础知识回扣

1.作家作品

沈复,清代长洲(现江苏苏州)人,字 ,工诗画、散文。 是沈复的一部自传体作品,共六卷,故名“ ”。

2.一词多义

见藐小之物 ( )

心之所向 ( )

使之冲烟而飞鸣 ( )

送孟浩然之广陵(《送孟浩然之广陵》) ( )

久之,目似瞑(《狼》) ( )

必细察其纹理 ( )

蹲其身 ( )

其真无马邪(《马说》) ( )

3.词语解释

①以丛革为林 ( )

②舌一吐而二虫尽为所吞 ( )

③鞭数十,驱之别院 ( )

④项为之强 ( )

⑤果如鹤唳云端 ( )

⑥昂首观之 ( )

4.语句翻译

①徐喷以烟。

译文:

②蹲其身,使与台齐。

译文:

5.文言断句

①故时有物外之趣。

②以土砾凸者为丘。

③舌一吐而二虫尽为所吞。

6.课文理解

(1)这篇课文的主旨是什么

答:

(2)请概括地说出作者记叙了哪几件“物外之趣”。

答:

(3)你认为这种“物外之趣”是怎样产生的

答:

7.名句积累

余忆童稚时,能 , ,见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。

中考真题体验

(2009·莆田中考)阅读《童趣》,完成1~4题。(15分)

1.解释下面各句中加点词语的意思。(3分)

(1)项为之强 强:

(2)舌一吐而二虫尽为所吞 为:

(3)捉虾蟆,鞭数十 鞭:

2.将下面句子翻译成现代汉语。(4分)

见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。

译文:

3.本文记述了几件什么趣事 请用自己的话概括。(3分)

答:

4.作者是如何使得这些小事变成趣事的 这对你有什么启示 (5分)

答:

《论语》十则

1.作家作品

①孔子(前551~前479),名 ,字 ,春秋时期伟大的 家、 家, 学派的创始人。

②《论语》是记录 的一部书,共 篇,是 家经典著作之一。

2.通假字

①学而时习之,不亦说乎 同 ,

②诲女知之乎 同 ,

③是知也 通 ,

3.一词多义

温故而知新 ( )

学而时习之 ( )

学而不思则罔 ( )

人不知而不愠 ( )

温故而知新 ( )

知之为知之 ( )

4.词语解释

①学而时习之 ( )

②吾日三省吾身 ( )

③见贤思齐焉 ( )

④不亦重乎 ( )

⑤人不知而不愠 ( )

⑥与朋友交而不信乎 ( )

⑦岁寒,然后知松柏之后凋也 ( )

5.语句翻译

①人不知而不愠,不亦君子乎

译文:

②学而不思则罔,思而不学则殆。

译文:

③士不可以不弘毅,任重而道远。

译文:

④己所不欲,勿施于人。

译文:

6.文言断句

①温故而知新。

②择其善者而从之。

③岁寒,然后知松柏之后凋也。

7.课文理解

(1)课文在学习态度上强调什么 学习方法上又强调什么

答:

(2)怎样看待“己所不欲,勿施于人”

答:

8.名句积累

①三人行, 。

②有朋自远方来,

③知之为知之, ,是知也。

④ ,见不贤而内自省也。

⑤岁寒,然后 。

⑥择其善者而从之, 。

⑦吾日三省吾身: ?

《世说新语》两则

1.作家作品

《(世说新语)两则》的编者是 ,南朝宋彭城人, 家。本文选自余嘉锡编写的 。

2.古今异义

①与儿女讲论文义

古义:

今义:指儿子和女儿

②元方时年七岁,门外戏

古义:

今义:戏剧、杂技等

3.解释词语

①谢太傅寒雪日内集 ( )

②俄而雪骤,公欣然日 ( )( )

③陈太丘与友期行 ( )

④去后乃至 ( )

⑤相委而去 ( )

⑥尊君在不 ( )

4.语句翻译

①过中不至,太丘舍去,去后乃至。

译文:

②友人惭,下车引之,元方入门不顾。

译文:

5.文言断句

①陈太丘与友期行。

②谢太傅寒雪日内集。

6.课文理解

(1)“寒雪…‘内集”“欣然…‘大笑”等词语营造了一种怎样的家庭氛围

答:

(2)《陈太丘与友期》让人明白一个怎样的道理

答:

7.名句积累

白雪纷纷何所似 撒盐空中 。 未若 因风起。

伤仲永

1.作家作品

王安石(1021~1086), 代著名文学家、政治家,字 ,晚年自号 ,“唐宋八大家”之一。《伤仲永》选自 。

2.词类活用

①日扳仲永环谒于邑人 ( )

②稍稍宾客其父 ( )

③父异焉 ( )

④邑人奇之 ( )

⑤父利其然也 ( )

3.一词多义

父异焉 ( )

复到舅家问焉 ( )

三人行,必有我师焉(《论语》十则) ( )

贤于材人远矣 ( )

则其受于人者不至也 ( )

荆国有余于地而不足于民(《公输》) ( )

苟全性命于乱世(《出师表》) ( )

4.词语解释

①伤仲永 ( )

②世隶耕 ( )

③其诗以养父母、收族为意 ( )

④或以钱币乞之 ( )

⑤泯然众人矣 ( )

⑥仲永之通悟,受之天也 ( )

⑦日扳仲永环谒于邑人 ( )

⑧稍稍宾客其父 ( )

5.语句翻译

①邑人奇之,稍稍宾客其父。

译文:

②父利其然也,日扳仲永环谒于邑人。

译文:

③贤于材人远矣。

译文:

④今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶

译文:

6.文言断句

①自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

②贤于材人远矣。

③则其受于人者不至也。

7.课文理解

(1)方仲永的变化经历了三个阶段,这几个阶段,有见有闻,有详有略,这样安排用意何在

答:

(2)方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么

答:

(3)最后一段的议论讲了什么道理

答:

口 技

1.作家作品

《口技》作者 ,字 ,福建晋江人,清代顺治年间进士。本文节选自清代 编选的笔记小说《 》。

2.古今异义

①会宾客大宴

古义: 今义:会议、见面、集会等

②稍稍正坐

古义: 今义:稍微

③中间力拉崩倒之声

古义: 今义:方位名词

④虽人有百手

古义: 今义:转折连词

3.一词多义

以为妙绝 ( )

群响毕绝 ( )

往来而不绝者,滁人游也(《醉翁亭记》)

( )

率妻子邑人来此绝境(《桃花源记》) ( )

手有百指 ( )

不能指其一端 ( )

卒中往往语,皆指目陈胜(《陈涉世家》)

( )

指通豫南(《愚公移山》) ( )

4.词语解释

①施八尺屏障 ( )

②其夫呓语 ( )

③几欲先走 ( )

④宾客意少舒 ( )

⑤奋袖出臂 ( )

⑥两股战战 ( )

⑦满坐寂然 ( )

5.语句翻译

①宾客意少舒,稍稍正坐。

译文:

②于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

译文:

6.文言断句

①会宾客大宴。

②遥闻深巷中犬吠。

③中间力拉崩倒之声。

7.课文理解

(1)课文三个场景分别描写了哪些声音种类 各场景的声音变化有何特点 有什么好处

答:

(2)本文作者在写作上有什么奇妙的地方

答:

短文两篇

1.作家作品

①《山海经》,古代神话集。作者不详。对古代 、 、文化、中外交通、民俗、神话等研究,均有参考价值。其中关于矿物的记录,为世界上最早的有关矿物资源的文献。

②《共工怒触不周山》选自《 》,该书是西汉淮南王 及其门客集体撰写的一部著作。

2.词语解释

①天柱折,地维绝 ( )

②天倾西北 ( )

③故水潦尘埃归焉 ( )

④化为邓林 ( )

⑤北饮大泽 ( )

⑥道渴而死 ( )

3.语句翻译

①弃其杖,化为邓林。

译文:

②天柱折,地维绝。

译文:

4.文言断句

①夸父与日逐走。

②故日月星辰移焉。

③地不满东南。

5.课文理解

(1)你如何理解《夸父逐日》这则神话的主题

答:

(2)共工真的有力量使“天柱折,地维绝”吗 谈谈你的理解。

答:

文言文

童趣

基础知识回扣

1.三白 《浮生六记》 六记

2.①助词,的/助词,无实义/代词,指蚊子/动词,到/凑足音节,不译

②代词,指所观察之物/代词,指自己/表反问语气,难道

3.①把 ②被 ③用鞭子打 ④颈,脖颈 ⑤鸟鸣 ⑥看

4.①(我)慢慢地用烟喷它们(蚊子)。

②(我)蹲下身子,使身子跟花台一般高。

5.①故/时有/物外之趣。

②以土砾凸者/为丘。

③舌一吐/而二虫尽为所吞。

6.(1)写作者儿时的“物外之趣”。

(2)①把“夏蚊成雷”比做“群鹤舞于空中”。

②把丛草、虫蚁、土砾比做森林、野兽、丘壑。

③观“二虫斗草间”,惩治癞虾蟆。

(3)是借助于丰富的联想和想象创造出来的。

7.张目对日 明察秋毫

中考真题体验

1.(1)通“僵”,僵硬 (2)被 (3)鞭打

2.【解析】此题考查文言句子翻译的能力。翻译时应注意“细察”、“纹理”、“其”等词的意义,以直译为主。

答案:遇见细小的东西必定要仔细观察它的纹理,所以常常能感受到事物之外的乐趣。

3.本文记述了观飞蚊、观草木、观虫斗三件趣事。

4.示例:这些小事之所以能成为作者幼年时的趣事,是因为作者对这些事物进行了细致的观察,并对所观察的事物进行了大胆而富有童心的联想和想象,这启示我们应当细心观察身边的事物,永葆童心,敢于想象联想,做一个有生活情趣的少年。

《论语》十则

1.①丘 仲尼 思想 教育 儒家

②孔子和他的弟子言行 20 儒

2.①“说”“悦” 愉快 ②“女”“汝” 你 ③“知”“智” 聪明

3.①连词,表承接关系,就/连词,表并列关系,并且/连词,表转折关系,却

②动词,知道,了解/动词,获得/动词,明白

4.①时常 ②每天 ③贤人 ④重大 ⑤生气,发怒 ⑥真诚,诚实 ⑦凋谢

5.①人家不了解(我),却不(因此)而生气,不也是君子吗

②只知道学习却不思考就会迷惑;只是思考却不去读书就会精神倦怠。

③士人不可以不胸怀宽广、意志坚定,因为他肩负着重大的使命,路程又很遥远。

④自己所讨厌的事情,不要施加在别人身上。

6.①温故/而知新。

②择其善者/而从之。

③岁寒,然后/知松柏之后凋也。

7.(1)学习态度强调要谦虚,学习方法强调独立思考与复习。

(2)示例一:这样的处世之道可取,因为人本来就不应该把自己都不喜欢的东西强加给别 人。

示例二:这样的处世之道不可取,社会这个大家庭是由若干成员组成的,每个成员都有自己的喜好,有些东西也许我们都不喜欢,但又不得不要,比如监狱、死刑等。如果什么东西都要去考虑个人的喜好,这个社会的秩序就没法维持了。

示例三:这样的处世之道既有可取之处,又有不可取之处,关键看你用这种处世态度来对待什么人、什么事。

8.①必有我师焉 ②不亦乐乎 ③不知为不知

④见贤思齐焉 ⑤知松柏之后凋也 ⑥其不善者而改之

⑦为人谋而不忠乎 与朋友 交而不信乎 传不习乎

《世说新语》两则

1.刘义庆 文学 《世说新语笺疏》

2.①对子侄这一代晚辈的统称 ②玩耍、嬉戏

3.①家庭聚会 ②不久,一会儿/高兴的样子 ③约定 ④才

⑤丢下,舍弃 ⑥“不”通“否”

4.①过了中午还不见那位朋友来,陈太丘不再等候就走了,太丘走后那人才来。

②朋友听了(元方的话)感到很惭愧,下车拉他 (的手),元方(转身)回家,没有回头(理睬他)。

5.①陈太丘与友/期行。

②谢太傅寒雪日/内集。

6.(1)融洽、欢快、轻松。

(2)告诉人们诚信是立世之本,要人们做一个守信的人。

7.差可拟 柳絮

伤仲永

1.宋 介甫 半山 《临川先生文集》

2.①名词用作状语,每天、天天

②名词用作动词,以宾客之礼相待

③形容词意动用法,对……感到奇怪(以……为异)

④形容词意动用法,以……为奇

⑤形容词意动用法,认为……有利

3.①兼词,于之/代词,他的情况/语气词,不译

②介词,比/介词,被/在……方面/在……中

4.①哀伤,叹惜 ②属于 ③聚、团结 ④求取

⑤消失 ⑥通达聪慧 ⑦通“攀”,牵,引 ⑧渐渐

5.①同县的人认为他很特异,渐渐地请他的父亲去做客。

②他的父亲认为这样有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人。

③他的天资比一般有才能的人高得多。

④(那么)现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,能够成为普通人就为止了吗

6.①自是/指物作诗/立就,其文理/皆有可观者。

②贤于材人/远矣。

③则其受于人者/不至也。

7.(1)写仲永年少时天资聪慧,以“闻”的形式;写 仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,以“见”的形式;写仲永最终平庸无奇,又以“闻”的形式。“闻”和“见”有机结合,叙述真切可信。课文详写第一阶段,铺陈方仲永才能初露的情形,暗示其前途无量,而其父的贪利之举却导致他才能衰退。后两个阶段略写,几笔点出方仲永沦落平庸的情形,引人深思。详略处理有力突出文章主旨,体现“伤”的含义。

(2)从方仲永个人情况来看,原因是“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人”,贪图小利,目光短浅,“不使学”。从道理上讲,方仲永“卒之为众人”,是因为“其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

(3)作者主要强调了后天的努力学习、接受教育对成才的重要作用。

口 技

1.林嗣环 铁崖 张潮 虞初新志

2.①适逢,正赶上 ②渐渐 ③其中夹杂着 ④表假设,即使

3.①达到极点/停,止/断绝/隔绝 ②手指,指头/指明/指点/通“直”

4.①设置,安放 ②说梦话 ③几乎 ④伸展,松弛

⑤扬起,举起 ⑥大腿 ⑦通“座”,座位。

5.①(这时)客人们的心情稍微放松了些,渐渐坐正身子。

②在这个时候,客人们没有一个不变了脸色离开座位,扬起袖子,露出手臂,两腿哆嗦,几乎想要抢先逃跑了。

6.①会/宾客大宴。 ②遥闻深巷中/犬吠。 ③中间/力拉崩倒之声。

7.(1)第一个场景的声音从“深巷犬吠”开始写到屋中四人的不同声音,由远及近,由小到大;

第二个场景“夫鼻句声起”、“妇梦中咳嗽”说明一家人由醒而睡,声音变小,尤其通过鼠、盆器倾侧之声来衬托屋内的安静,甚是绝妙。

第三个场景情形急转,由“一人大呼”到“夫大呼”、“妇大呼”、“两儿哭”,再到“百千人大呼”、“百千儿哭”、“百千犬吠”,再到各种风火声、救火声,“凡所应有,无所不有”,说明声音由少而多、杂,也越来越大。从三个场景总体来看,声音变化的情形是:小——大——小——大,思路清晰有序,情节波澜起伏,扣人心弦,体现出表演者高超的技艺。

(2)①叙事条理清楚,行文波澜起伏。

②叙事中注意描写.首尾问注意照应。

③文字简练贴切,语言生动形象。

短文两篇

1.①历史 地理 ②淮南子 刘安

2.①绳子 ②名词作状语,向西北 ③积水

④成为 ⑤名词作状语,向北 ⑥名词作状语,在道路上

3.①(夸父)丢弃掉自己的手杖,(手杖)变成了邓林。

②支撑天的柱子折了,系挂地的绳子断了。

4.①夸父与日/逐走。 ②故/日月星辰移焉。 ③地/不满东南。

5.(1)这个奇妙的神话表现了夸父无比的英雄气概,反映了古代人民探索、征服大自然的强烈愿望和顽强意志。

(2)示例:共工不可能有这样巨大的力量。文中这样写只是神话故事中一种夸张手法的运

用。目的是突出共工的超人本领,增添文章的浪漫主义色彩。

①之

②其

①而

②知

①焉

②于

①绝

②指

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 10 页 (共 11 页) 版权所有@21世纪教育网