第一节 文言文课内阅读

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

第二章 文言文阅读

第一节 文言文课内阅读

要点聚焦

【考点阐释】21世纪教育网

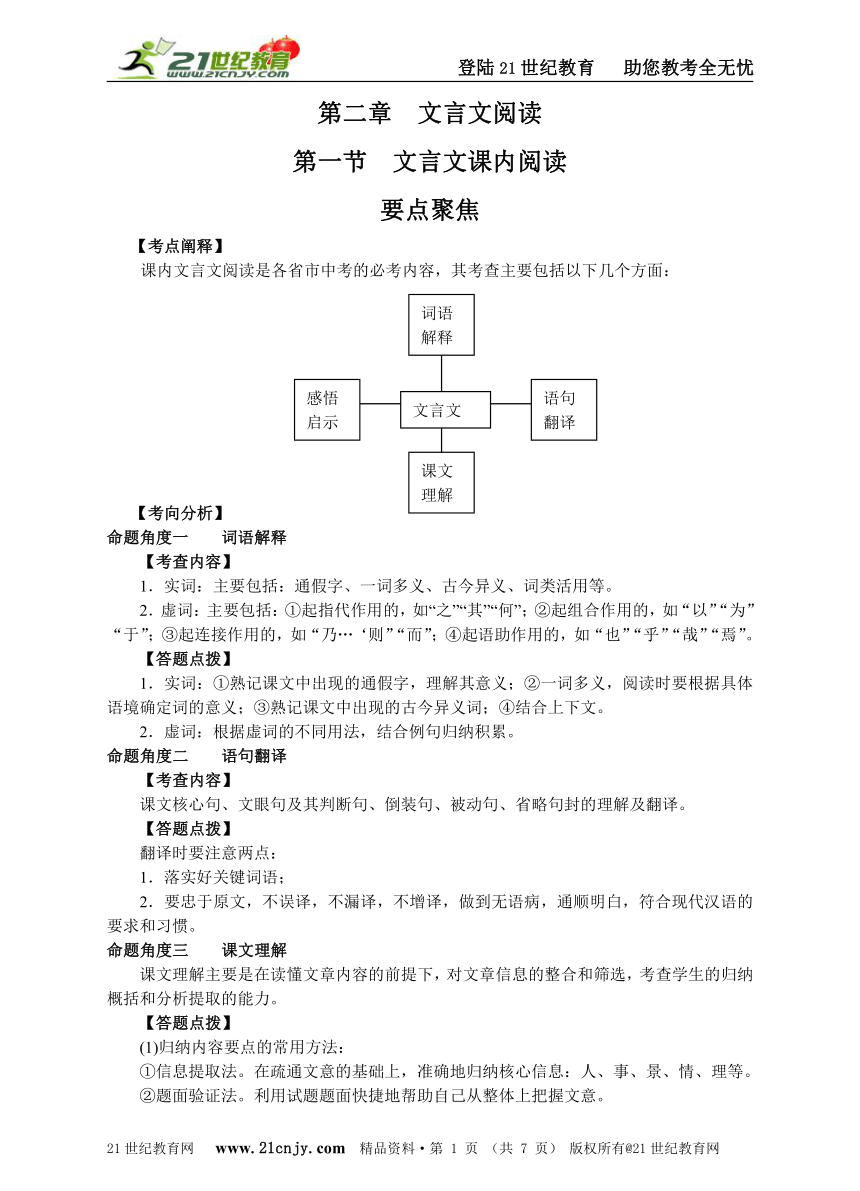

课内文言文阅读是各省市中考的必考内容,其考查主要包括以下几个方面:

【考向分析】

命题角度一 词语解释

【考查内容】

1.实词:主要包括:通假字、一词多义、古今异义、词类活用等。

2.虚词:主要包括:①起指代作用的,如“之”“其”“何”;②起组合作用的,如“以”“为”“于”;③起连接作用的,如“乃…‘则”“而”;④起语助作用的,如“也”“乎”“哉”“焉”。

【答题点拨】

1.实词:①熟记课文中出现的通假字,理解其意义;②一词多义,阅读时要根据具体语境确定词的意义;③熟记课文中出现的古今异义词;④结合上下文。

2.虚词:根据虚词的不同用法,结合例句归纳积累。

命题角度二 语句翻译

【考查内容】

课文核心句、文眼句及其判断句、倒装句、被动句、省略句封的理解及翻译。

【答题点拨】21世纪教育网

翻译时要注意两点:

1.落实好关键词语;

2.要忠于原文,不误译,不漏译,不增译,做到无语病,通顺明白,符合现代汉语的要求和习惯。

命题角度三 课文理解

课文理解主要是在读懂文章内容的前提下,对文章信息的整合和筛选,考查学生的归纳概括和分析提取的能力。

【答题点拨】

(1)归纳内容要点的常用方法:

①信息提取法。在疏通文意的基础上,准确地归纳核心信息:人、事、景、情、理等。

②题面验证法。利用试题题面快捷地帮助自己从整体上把握文意。

(2)把握分析作者在文中观点态度的具体方法。

①借助整体阅读归纳主旨。分析概括作者在文中的观点态度,先要整体上解读文章内容感受作者思想,力求知道作者在这篇文章中最想要告诉读者的是什么,读者阅读之后能从中受到怎样的启发,从而推知作者的观点态度。

②借助文体特征分析观点。史传散文中作者观点态度寄托在人物形象上,作者可能有简略的评价;咏物散文中作者观点态度寄托在所咏的事物上,关键在于理解该物的形象特点。

③借助关键信息分析观点。文章的关键信息有:标题、开头、结尾和注释;关键词、点睛笔、文眼;中心句、关键句、过渡句等。

(3)揣摩写作特点的方法。

文言文阅读在疏通文意、感知内容之后,再揣摩全篇的写法。先从整体上看结构和表现手法,再从语言上考虑。

典例导悟

【例】(2009·娄底中考)阅读下文,完成1~5题。

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,成来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。21世纪教育网

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

1.下列语句中朗读节奏停顿不正确的一项是 ( )

A.武陵人/捕鱼为业 B.问/今是何世

C.率妻/子邑人来此绝境 D.后遂无问/津者

【解析】选D。“问津者”是一个具有独立意义的语言单位,中间不能停顿。

2.下面语句中加点的词解释不正确的一项是 ( )

A.遂与外人间隔(隔断,隔绝) B.阡陌交通(交通运输)

C.乃不知有汉(副词,竞,竟然) D.不足为外人道也(介词,对、向)

【解析】选B。“交通”的意思是“交错相通”。

3.下面对所选文段内容理解不正确的一项是 ( )

A.本文第一段着眼于“异”字,为下文描写更令人惊异的桃花源作了铺垫。

B.文章第二、三段是全文的重点,无论是写桃花源人们的生活环境还是写人物的交谈,都有一些生动可感的细节,使人如临其境,如见其人。

C.文中真实地描绘了桃花源中人们的生活场景,生动地展现了一个人人劳作、生活安定、风气淳朴的现实社会。

D.这篇文章记叙层次清楚,一环套一环,一气呵成,结构非常严谨。

【解析】选C。桃花源的生活场景是虚构的,展现的是理想中的社会而不是现实社会。

4.用现代汉语写出下面文言语句的大意。21世纪教育网

(1)渔人甚异之。复前行,欲穷其林。21世纪教育网

译文:

(2)此人一一为具言所闻,皆叹惋。

译文:

【解析】本题考查对文言语句的翻译。句(1)要注意“异”是意动用法,“穷”是古今异义词;句(2)是省略句,“皆叹惋”前省略了“听的人”,“具”在这里是“详细”的意思。

答案:(1)渔人觉得非常奇怪,又继续往前走,想找到林子的尽头。

(2)这个人一一给(他们)说了自己知道的,(听的人)都长叹表示惋惜。

5.作者在本文中描写世外桃源有何用意

答:

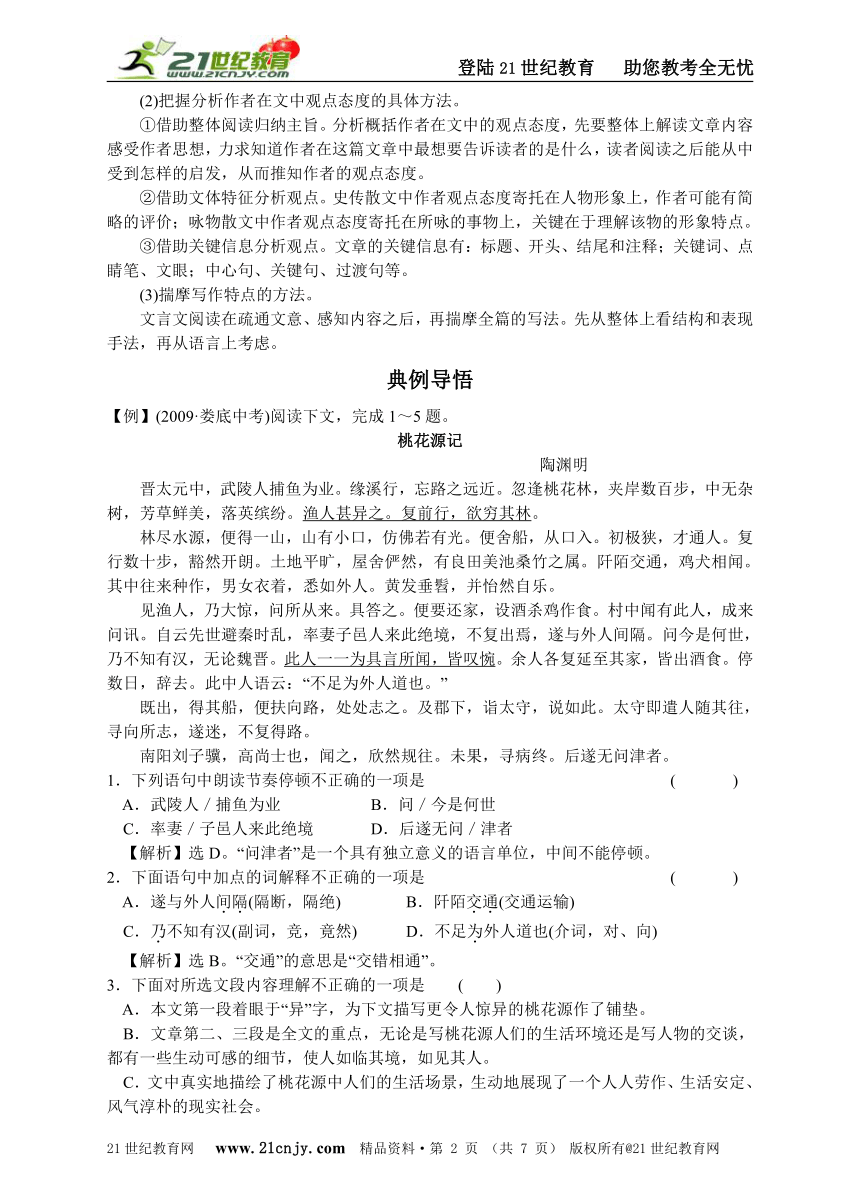

【解析】本题考查对文章主旨的理解,解题思路为:

答案:对理想社会的热烈追求,同时也含蓄地表达了对社会现实的不满。

知能演练平台

一、阅读下面文言文,完成l~4题。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也 使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也 由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

1.解释文中加点词的意思。

于: 辟:

2.用现代汉语写出文中画线句子的意思。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

译文:

3.(7101078)根据文意,鱼和熊掌各比喻什么 21世纪教育网

答:

4.上面选段中孟子提出了什么观点 联系实际谈谈你对孟子观点的看法。

答:

二、阅读下面选段,完成5~9题。

醉翁亭记(节选)

①环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁 山之僧智仙也。名之者谁 太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。21世纪教育网

②若夫曰出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

5.解释下列句子中加点的词。

(1)环滁皆山也 环:

(2)醉翁之意不在酒 意:

(3)野芳发而幽香 发:

6.(7101079)把下面的句子翻译成现代汉语。

名之者谁 太守自谓也。

译文:

7.选文第①段在总写滁州山景后,由远及近依次写了“西南诸峰” “ ”

“ ”“醉翁亭”等景物。

8.概括选文第②段的内容。

答:

9.(7101080)下面这段文字说明了什么

欧阳公记①成,远近争传……凡商贾②来,亦多求其本,所遇关征③,以赠官,可以免税。

【注】①记:指《醉翁亭记》。②商贾:商人。③关征:查税征税。

答:

三、阅读下面选文,完成10~14题。21世纪教育网

送东阳马生序(节选)

宋濂

①余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。21世纪教育网

②当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则组袍敝衣处其闾,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

10.解释下列句中加点的词。

(1)录毕,走送之( ) (2)腰白玉之环( )

11.下列句中的“/”表示朗诵时的停顿,其中读法不正确的一项是 ( )

A.余幼时/即嗜学 B.益慕圣贤/之道

C.无/鲜肥滋味之享 D.烨然/若神人

12.翻译文中的画线句。21世纪教育网

(1)以是人多以书假余,余因得遍观群书。

译文:

(2)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

译文:

13.(7101081)第②段将同舍生的豪华穿戴和作者的 作对比,体现作者 的精神追求。

14.(7101082)宋濂无书读,天寒抄录;求师难,恭敬询问;生活苦,以学为乐。这种求学精神对你有什么启示 请结合实际,谈谈认识。

答:

四、阅读《愚公移山》,完成15~18题。

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎 ”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何 且焉置土石 ”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。21世纪教育网

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何 ”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平 ”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南、汉之阴,无陇断焉。

15.下列加点词语解释有误的一项是 ( )

A. 北山愚公者,年且九十 (且:将近)

B.惩山北之塞,出入之迂也 (惩:苦于)

C.冀之南、汉之阴 (阴:(汉水的)北岸)

D.河曲智叟亡以应 (亡:通“无”)

16.下列句中加点词语的意义或用法相同的一项是 ( )

指通豫南,达于汉阴

每假借于藏书之家

而山不加增

而不知太守之乐其乐也

虽我之死,有子存焉

而城启者未之知也

以残年余力

木以物喜,不以己悲

17.用现代汉语翻译下列句子。

(1)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

译文:

(2)以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何 且焉置土石

译文:

18.下列对选文理解有误的一项是 ( )

A.文章赞扬了以愚公为代表的我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和宏伟抱负,批判了智叟那种不求进取、知难而退、故步自封的消极思想。

B.作者除用智叟这个人物与愚公进行对比外,还用遗男相助、山神求告、天帝感动等情节来衬托愚公,从而使愚公形象更加丰满、高大。

C.智叟从静止的观点出发,认为人在自然面前是无能为力的,所以反对移山;而愚公从发展的观点出发,认为自然是可以被征服的,所以坚持移山。

D.文章结尾借助神的力量来实现愚公的宏伟抱负,虽然增强了艺术效果,但也宣扬了生死轮回、因果报应等封建迷信思想,这是应该批判的。

五、阅读下文,完成19~22题。

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎 ”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎 ”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休稷降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

19.解释下面句中加点的词。

(1)以头抢地耳 (2)长跪而谢之

20.下列句中加点词的用法与例句相同的一项是 ( )

例句:天下缟素,今日是也

A.渔人甚异之 B.有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也

C.公将鼓之 D.吾妻之美我者,私我也

21.把画线句子译成现代汉语。21世纪教育网

夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

译文:

22.(71010831唐雎以“士之怒”回击秦王的“天子之怒”,这表现了唐雎怎样的精神

答:

文言文课内阅读

1.比通“避”,躲避

2.不仅仅只是贤人有这种本性(思想),人人都有,不过贤人能够不丢掉罢了。

3.鱼,比喻生(生命);熊掌,比喻义(道义)。

4.①舍生取义(舍生而取义者也)。

②示例:在现实生活中,我们仍需要舍生而取义的精神。大义、正气对于我们来说非常重 要;但还要注意自身安全,如在车上遇到小偷,我们应采用机智安全的方式及时告诉被害人 或报警,让整个社会充满正气。

5.(I)环绕 (2)情趣(意趣、兴趣) (3)开放(开)

6.给它(亭子)起名的是谁 是太守用自己的别号(醉翁)来命名。

7.琅琊(山)酿泉

8.描写山间的朝暮变化、四季不同景色以及出游的乐趣。

9.《醉翁亭记》在当时备受人们的推崇,反映其艺术价值高、影响大。

10.(1)跑(2)名词用作动词,腰佩

11.【解析】选B。本题考查语句的停顿。先理解这句话的意思,“圣贤之道”是一个短语,不能划分,应在“益慕”后停顿。

12.(1)因此,人家大多愿意把书借给我,我也因此能够看到各种各样的书。

(2)因为我内心有足以快乐的事(指读书),不觉得吃的穿的不如人。

13.缇袍敝衣不畏生活艰难,刻苦读书

14.示例:虽然我们现在的学习条件优越,远远超过了宋濂,但刻苦学习的精神却比不上他。 因此,应该向他学习,不在生活上攀比,专心致志,才能学有所成。

15.【解析】选C。C项“阴”应指江河的南岸。

16.【解析】选B。B项中的两个“而”均表转折关系。

17.(1)于是(愚公)率领儿孙中能挑担子的三个男丁(上了山),凿石头,挖泥土,用箕畚(将土 石)运到渤海边上。

(2)凭你的力量,连魁父这座小山都不能削平,还能把太行、王屋(两座山)怎么样呢 况且把土石放到哪里去呢

18.【解析】选D。结尾并不是宣扬封建迷信思想,而是肯定了愚公的这种行为,具有神话色彩,增强了艺术效果。21世纪教育网

19.(1)撞(2)道歉

20.【解析】选C。C项与例句是名词作动词。A项和D项是意动用法;而B项是名词作状语。

21.韩、魏灭亡了,安陵却凭五十里的土地保存了下来,只是因为有先生您啊。

22.不畏强暴,敢于斗争的精神。

词语

解释

文言文

课文

理解

感悟

启示

语句

翻译

思

路

理解

内容

联系

背景

作者

性格

理解

意旨

得出

答案

A.

B.

C.

D.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 7 页 (共 7 页) 版权所有@21世纪教育网

第二章 文言文阅读

第一节 文言文课内阅读

要点聚焦

【考点阐释】21世纪教育网

课内文言文阅读是各省市中考的必考内容,其考查主要包括以下几个方面:

【考向分析】

命题角度一 词语解释

【考查内容】

1.实词:主要包括:通假字、一词多义、古今异义、词类活用等。

2.虚词:主要包括:①起指代作用的,如“之”“其”“何”;②起组合作用的,如“以”“为”“于”;③起连接作用的,如“乃…‘则”“而”;④起语助作用的,如“也”“乎”“哉”“焉”。

【答题点拨】

1.实词:①熟记课文中出现的通假字,理解其意义;②一词多义,阅读时要根据具体语境确定词的意义;③熟记课文中出现的古今异义词;④结合上下文。

2.虚词:根据虚词的不同用法,结合例句归纳积累。

命题角度二 语句翻译

【考查内容】

课文核心句、文眼句及其判断句、倒装句、被动句、省略句封的理解及翻译。

【答题点拨】21世纪教育网

翻译时要注意两点:

1.落实好关键词语;

2.要忠于原文,不误译,不漏译,不增译,做到无语病,通顺明白,符合现代汉语的要求和习惯。

命题角度三 课文理解

课文理解主要是在读懂文章内容的前提下,对文章信息的整合和筛选,考查学生的归纳概括和分析提取的能力。

【答题点拨】

(1)归纳内容要点的常用方法:

①信息提取法。在疏通文意的基础上,准确地归纳核心信息:人、事、景、情、理等。

②题面验证法。利用试题题面快捷地帮助自己从整体上把握文意。

(2)把握分析作者在文中观点态度的具体方法。

①借助整体阅读归纳主旨。分析概括作者在文中的观点态度,先要整体上解读文章内容感受作者思想,力求知道作者在这篇文章中最想要告诉读者的是什么,读者阅读之后能从中受到怎样的启发,从而推知作者的观点态度。

②借助文体特征分析观点。史传散文中作者观点态度寄托在人物形象上,作者可能有简略的评价;咏物散文中作者观点态度寄托在所咏的事物上,关键在于理解该物的形象特点。

③借助关键信息分析观点。文章的关键信息有:标题、开头、结尾和注释;关键词、点睛笔、文眼;中心句、关键句、过渡句等。

(3)揣摩写作特点的方法。

文言文阅读在疏通文意、感知内容之后,再揣摩全篇的写法。先从整体上看结构和表现手法,再从语言上考虑。

典例导悟

【例】(2009·娄底中考)阅读下文,完成1~5题。

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,成来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。21世纪教育网

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

1.下列语句中朗读节奏停顿不正确的一项是 ( )

A.武陵人/捕鱼为业 B.问/今是何世

C.率妻/子邑人来此绝境 D.后遂无问/津者

【解析】选D。“问津者”是一个具有独立意义的语言单位,中间不能停顿。

2.下面语句中加点的词解释不正确的一项是 ( )

A.遂与外人间隔(隔断,隔绝) B.阡陌交通(交通运输)

C.乃不知有汉(副词,竞,竟然) D.不足为外人道也(介词,对、向)

【解析】选B。“交通”的意思是“交错相通”。

3.下面对所选文段内容理解不正确的一项是 ( )

A.本文第一段着眼于“异”字,为下文描写更令人惊异的桃花源作了铺垫。

B.文章第二、三段是全文的重点,无论是写桃花源人们的生活环境还是写人物的交谈,都有一些生动可感的细节,使人如临其境,如见其人。

C.文中真实地描绘了桃花源中人们的生活场景,生动地展现了一个人人劳作、生活安定、风气淳朴的现实社会。

D.这篇文章记叙层次清楚,一环套一环,一气呵成,结构非常严谨。

【解析】选C。桃花源的生活场景是虚构的,展现的是理想中的社会而不是现实社会。

4.用现代汉语写出下面文言语句的大意。21世纪教育网

(1)渔人甚异之。复前行,欲穷其林。21世纪教育网

译文:

(2)此人一一为具言所闻,皆叹惋。

译文:

【解析】本题考查对文言语句的翻译。句(1)要注意“异”是意动用法,“穷”是古今异义词;句(2)是省略句,“皆叹惋”前省略了“听的人”,“具”在这里是“详细”的意思。

答案:(1)渔人觉得非常奇怪,又继续往前走,想找到林子的尽头。

(2)这个人一一给(他们)说了自己知道的,(听的人)都长叹表示惋惜。

5.作者在本文中描写世外桃源有何用意

答:

【解析】本题考查对文章主旨的理解,解题思路为:

答案:对理想社会的热烈追求,同时也含蓄地表达了对社会现实的不满。

知能演练平台

一、阅读下面文言文,完成l~4题。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也 使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也 由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

1.解释文中加点词的意思。

于: 辟:

2.用现代汉语写出文中画线句子的意思。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

译文:

3.(7101078)根据文意,鱼和熊掌各比喻什么 21世纪教育网

答:

4.上面选段中孟子提出了什么观点 联系实际谈谈你对孟子观点的看法。

答:

二、阅读下面选段,完成5~9题。

醉翁亭记(节选)

①环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁 山之僧智仙也。名之者谁 太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。21世纪教育网

②若夫曰出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

5.解释下列句子中加点的词。

(1)环滁皆山也 环:

(2)醉翁之意不在酒 意:

(3)野芳发而幽香 发:

6.(7101079)把下面的句子翻译成现代汉语。

名之者谁 太守自谓也。

译文:

7.选文第①段在总写滁州山景后,由远及近依次写了“西南诸峰” “ ”

“ ”“醉翁亭”等景物。

8.概括选文第②段的内容。

答:

9.(7101080)下面这段文字说明了什么

欧阳公记①成,远近争传……凡商贾②来,亦多求其本,所遇关征③,以赠官,可以免税。

【注】①记:指《醉翁亭记》。②商贾:商人。③关征:查税征税。

答:

三、阅读下面选文,完成10~14题。21世纪教育网

送东阳马生序(节选)

宋濂

①余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。21世纪教育网

②当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则组袍敝衣处其闾,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

10.解释下列句中加点的词。

(1)录毕,走送之( ) (2)腰白玉之环( )

11.下列句中的“/”表示朗诵时的停顿,其中读法不正确的一项是 ( )

A.余幼时/即嗜学 B.益慕圣贤/之道

C.无/鲜肥滋味之享 D.烨然/若神人

12.翻译文中的画线句。21世纪教育网

(1)以是人多以书假余,余因得遍观群书。

译文:

(2)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

译文:

13.(7101081)第②段将同舍生的豪华穿戴和作者的 作对比,体现作者 的精神追求。

14.(7101082)宋濂无书读,天寒抄录;求师难,恭敬询问;生活苦,以学为乐。这种求学精神对你有什么启示 请结合实际,谈谈认识。

答:

四、阅读《愚公移山》,完成15~18题。

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎 ”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何 且焉置土石 ”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。21世纪教育网

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何 ”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平 ”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南、汉之阴,无陇断焉。

15.下列加点词语解释有误的一项是 ( )

A. 北山愚公者,年且九十 (且:将近)

B.惩山北之塞,出入之迂也 (惩:苦于)

C.冀之南、汉之阴 (阴:(汉水的)北岸)

D.河曲智叟亡以应 (亡:通“无”)

16.下列句中加点词语的意义或用法相同的一项是 ( )

指通豫南,达于汉阴

每假借于藏书之家

而山不加增

而不知太守之乐其乐也

虽我之死,有子存焉

而城启者未之知也

以残年余力

木以物喜,不以己悲

17.用现代汉语翻译下列句子。

(1)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

译文:

(2)以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何 且焉置土石

译文:

18.下列对选文理解有误的一项是 ( )

A.文章赞扬了以愚公为代表的我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和宏伟抱负,批判了智叟那种不求进取、知难而退、故步自封的消极思想。

B.作者除用智叟这个人物与愚公进行对比外,还用遗男相助、山神求告、天帝感动等情节来衬托愚公,从而使愚公形象更加丰满、高大。

C.智叟从静止的观点出发,认为人在自然面前是无能为力的,所以反对移山;而愚公从发展的观点出发,认为自然是可以被征服的,所以坚持移山。

D.文章结尾借助神的力量来实现愚公的宏伟抱负,虽然增强了艺术效果,但也宣扬了生死轮回、因果报应等封建迷信思想,这是应该批判的。

五、阅读下文,完成19~22题。

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎 ”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎 ”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休稷降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

19.解释下面句中加点的词。

(1)以头抢地耳 (2)长跪而谢之

20.下列句中加点词的用法与例句相同的一项是 ( )

例句:天下缟素,今日是也

A.渔人甚异之 B.有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也

C.公将鼓之 D.吾妻之美我者,私我也

21.把画线句子译成现代汉语。21世纪教育网

夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

译文:

22.(71010831唐雎以“士之怒”回击秦王的“天子之怒”,这表现了唐雎怎样的精神

答:

文言文课内阅读

1.比通“避”,躲避

2.不仅仅只是贤人有这种本性(思想),人人都有,不过贤人能够不丢掉罢了。

3.鱼,比喻生(生命);熊掌,比喻义(道义)。

4.①舍生取义(舍生而取义者也)。

②示例:在现实生活中,我们仍需要舍生而取义的精神。大义、正气对于我们来说非常重 要;但还要注意自身安全,如在车上遇到小偷,我们应采用机智安全的方式及时告诉被害人 或报警,让整个社会充满正气。

5.(I)环绕 (2)情趣(意趣、兴趣) (3)开放(开)

6.给它(亭子)起名的是谁 是太守用自己的别号(醉翁)来命名。

7.琅琊(山)酿泉

8.描写山间的朝暮变化、四季不同景色以及出游的乐趣。

9.《醉翁亭记》在当时备受人们的推崇,反映其艺术价值高、影响大。

10.(1)跑(2)名词用作动词,腰佩

11.【解析】选B。本题考查语句的停顿。先理解这句话的意思,“圣贤之道”是一个短语,不能划分,应在“益慕”后停顿。

12.(1)因此,人家大多愿意把书借给我,我也因此能够看到各种各样的书。

(2)因为我内心有足以快乐的事(指读书),不觉得吃的穿的不如人。

13.缇袍敝衣不畏生活艰难,刻苦读书

14.示例:虽然我们现在的学习条件优越,远远超过了宋濂,但刻苦学习的精神却比不上他。 因此,应该向他学习,不在生活上攀比,专心致志,才能学有所成。

15.【解析】选C。C项“阴”应指江河的南岸。

16.【解析】选B。B项中的两个“而”均表转折关系。

17.(1)于是(愚公)率领儿孙中能挑担子的三个男丁(上了山),凿石头,挖泥土,用箕畚(将土 石)运到渤海边上。

(2)凭你的力量,连魁父这座小山都不能削平,还能把太行、王屋(两座山)怎么样呢 况且把土石放到哪里去呢

18.【解析】选D。结尾并不是宣扬封建迷信思想,而是肯定了愚公的这种行为,具有神话色彩,增强了艺术效果。21世纪教育网

19.(1)撞(2)道歉

20.【解析】选C。C项与例句是名词作动词。A项和D项是意动用法;而B项是名词作状语。

21.韩、魏灭亡了,安陵却凭五十里的土地保存了下来,只是因为有先生您啊。

22.不畏强暴,敢于斗争的精神。

词语

解释

文言文

课文

理解

感悟

启示

语句

翻译

思

路

理解

内容

联系

背景

作者

性格

理解

意旨

得出

答案

A.

B.

C.

D.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 7 页 (共 7 页) 版权所有@21世纪教育网