第三节 文言文对比阅读

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

第三节 文言文对比阅读

要点聚焦

【考点阐释】21世纪教育网

对比阅读在一定程度上扩大了考生的阅读视野。有利于学生发现问题、深入思考,更深刻地把握材料的本质特点,从而达到知识的迁移、拓展、创新和提高阅读能力的目的。

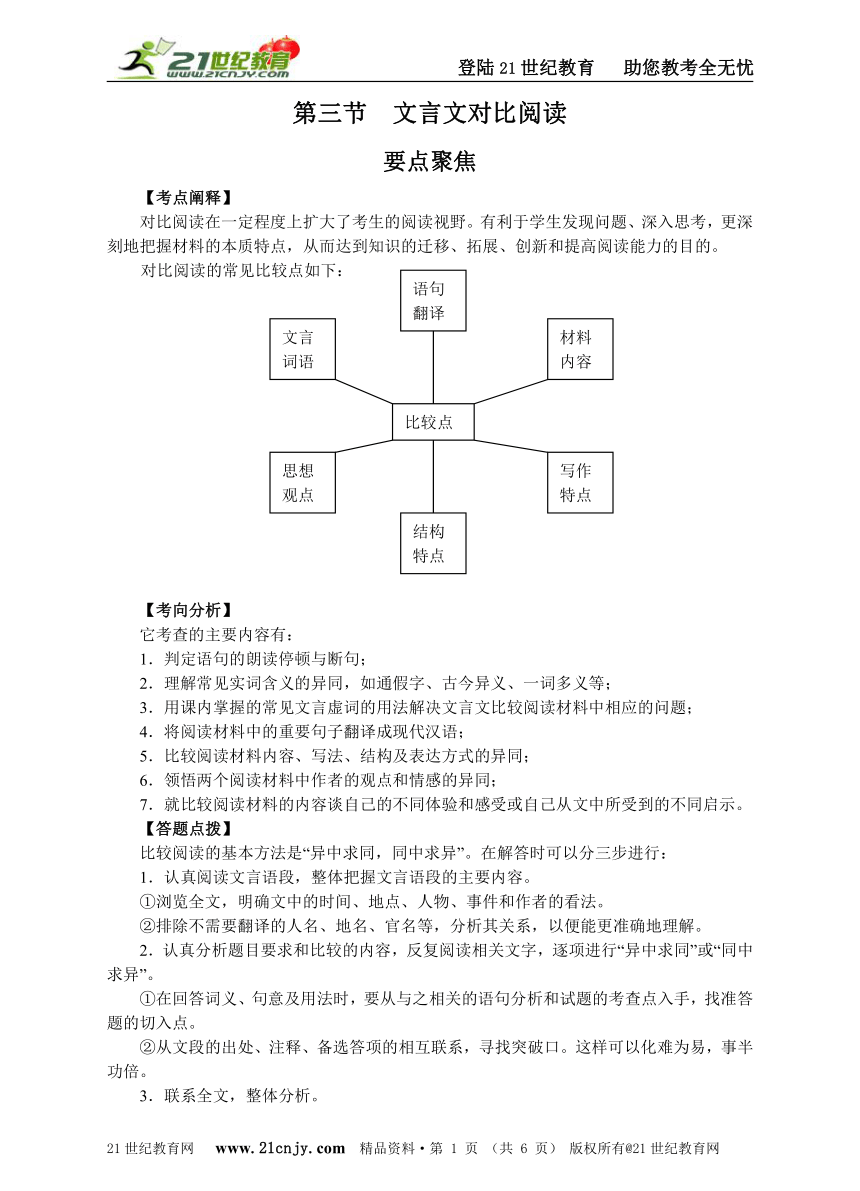

对比阅读的常见比较点如下:

【考向分析】

它考查的主要内容有:

1.判定语句的朗读停顿与断句;

2.理解常见实词含义的异同,如通假字、古今异义、一词多义等;

3.用课内掌握的常见文言虚词的用法解决文言文比较阅读材料中相应的问题;

4.将阅读材料中的重要句子翻译成现代汉语;

5.比较阅读材料内容、写法、结构及表达方式的异同;

6.领悟两个阅读材料中作者的观点和情感的异同;

7.就比较阅读材料的内容谈自己的不同体验和感受或自己从文中所受到的不同启示。

【答题点拨】

比较阅读的基本方法是“异中求同,同中求异”。在解答时可以分三步进行:

1.认真阅读文言语段,整体把握文言语段的主要内容。

①浏览全文,明确文中的时间、地点、人物、事件和作者的看法。

②排除不需要翻译的人名、地名、官名等,分析其关系,以便能更准确地理解。

2.认真分析题目要求和比较的内容,反复阅读相关文字,逐项进行“异中求同”或“同中求异”。

①在回答词义、句意及用法时,要从与之相关的语句分析和试题的考查点入手,找准答题的切入点。

②从文段的出处、注释、备选答项的相互联系,寻找突破口。这样可以化难为易,事半功倍。

3.联系全文,整体分析。

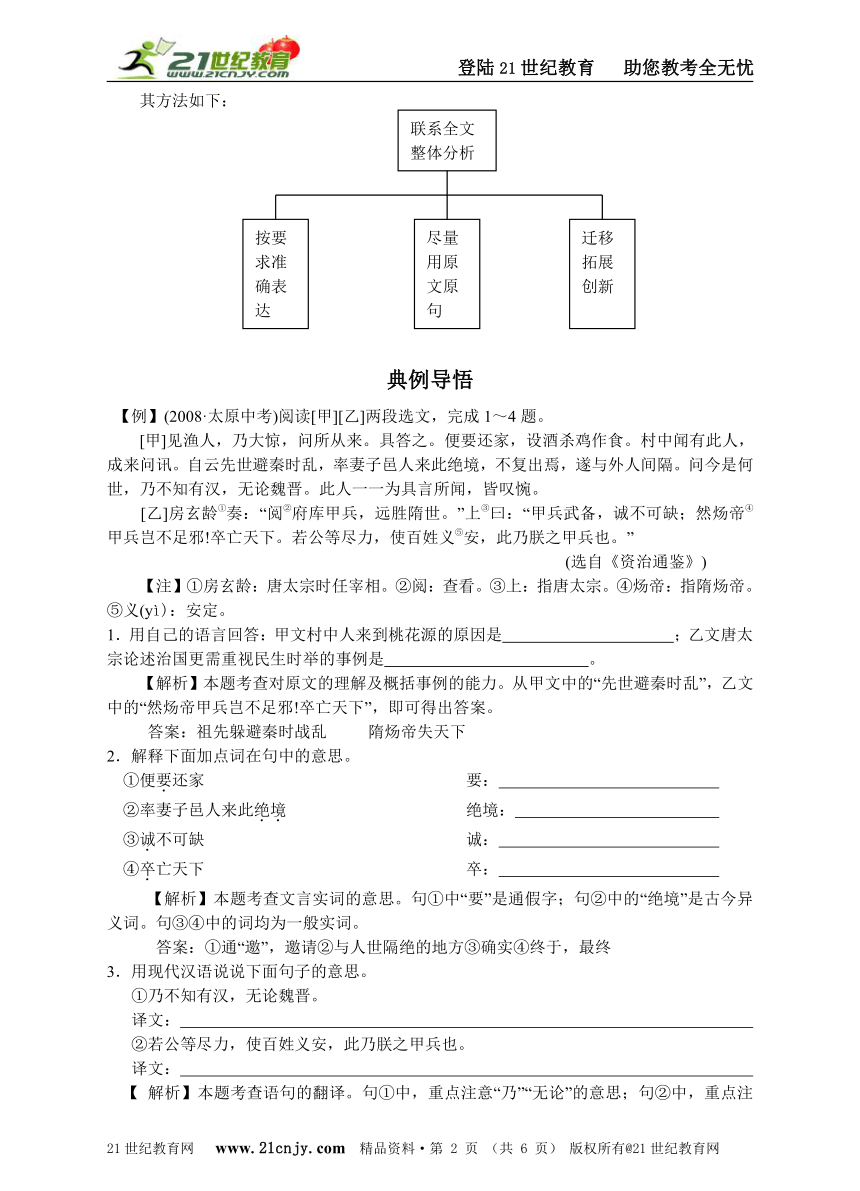

其方法如下:

典例导悟

【例】(2008·太原中考)阅读[甲][乙]两段选文,完成1~4题。

[甲]见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,成来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。

[乙]房玄龄①奏:“阅②府库甲兵,远胜隋世。”上③曰:“甲兵武备,诚不可缺;然炀帝④甲兵岂不足邪!卒亡天下。若公等尽力,使百姓义⑤安,此乃朕之甲兵也。”

(选自《资治通鉴》)

【注】①房玄龄:唐太宗时任宰相。②阅:查看。③上:指唐太宗。④炀帝:指隋炀帝。⑤义(yì):安定。

1.用自己的语言回答:甲文村中人来到桃花源的原因是 ;乙文唐太宗论述治国更需重视民生时举的事例是 。

【解析】本题考查对原文的理解及概括事例的能力。从甲文中的“先世避秦时乱”,乙文中的“然炀帝甲兵岂不足邪!卒亡天下”,即可得出答案。

答案:祖先躲避秦时战乱 隋炀帝失天下

2.解释下面加点词在句中的意思。

①便要还家 要:

②率妻子邑人来此绝境 绝境:

③诚不可缺 诚:

④卒亡天下 卒:

【解析】本题考查文言实词的意思。句①中“要”是通假字;句②中的“绝境”是古今异义词。句③④中的词均为一般实词。

答案:①通“邀”,邀请②与人世隔绝的地方③确实④终于,最终

3.用现代汉语说说下面句子的意思。

①乃不知有汉,无论魏晋。

译文:

②若公等尽力,使百姓义安,此乃朕之甲兵也。21世纪教育网

译文:

【 解析】本题考查语句的翻译。句①中,重点注意“乃”“无论”的意思;句②中,重点注意“若”“公等”“此乃”“甲兵”的翻译。

答案:①竟然不知道有汉朝,更不必说魏朝和晋朝了。

②如果你们尽心竭力,使老百姓安定,这就是我的武器装备了。

4.甲乙两文都传达着使百姓安居乐业的愿望。如何实现这一愿望呢 选一个角度具体说说你从古文学习中获得的启示。

[帮帮你]可回忆《捕蛇者说》《岳阳楼记》《邹忌讽齐王纳谏》《陈涉世家》等文章内容。

答:

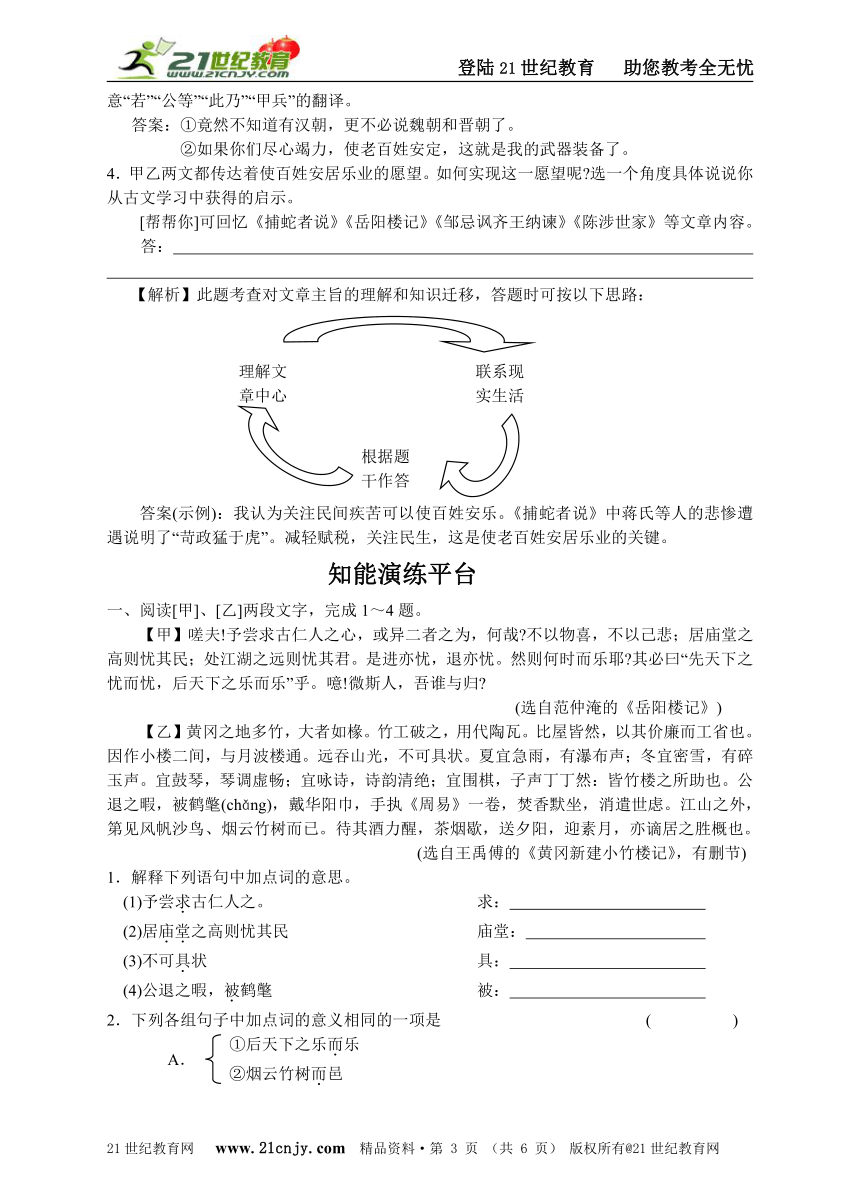

【解析】此题考查对文章主旨的理解和知识迁移,答题时可按以下思路:

答案(示例):我认为关注民间疾苦可以使百姓安乐。《捕蛇者说》中蒋氏等人的悲惨遭遇说明了“苛政猛于虎”。减轻赋税,关注民生,这是使老百姓安居乐业的关键。

知能演练平台21世纪教育网

一、阅读[甲]、[乙]两段文字,完成1~4题。

【甲】嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉 不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶 其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归

(选自范仲淹的《岳阳楼记》)

【乙】黄冈之地多竹,大者如椽。竹工破之,用代陶瓦。比屋皆然,以其价廉而工省也。因作小楼二间,与月波楼通。远吞山光,不可具状。夏宜急雨,有瀑布声;冬宜密雪,有碎玉声。宜鼓琴,琴调虚畅;宜咏诗,诗韵清绝;宜围棋,子声丁丁然:皆竹楼之所助也。公退之暇,被鹤氅(chǎng),戴华阳巾,手执《周易》一卷,焚香默坐,消遣世虑。江山之外,第见风帆沙鸟、烟云竹树而已。待其酒力醒,茶烟歇,送夕阳,迎素月,亦谪居之胜概也。

(选自王禹傅的《黄冈新建小竹楼记》,有删节)

1.解释下列语句中加点词的意思。

(1)予尝求古仁人之。 求:

(2)居庙堂之高则忧其民 庙堂:

(3)不可具状 具:

(4)公退之暇,被鹤氅 被:

2.下列各组句子中加点词的意义相同的一项是 ( )

①后天下之乐而乐21世纪教育网

②烟云竹树而邑21世纪教育网

①以其价廉而工省也

②不以物喜,不以己悲

①处江湖之远

②竹工破之

①然则何时而乐耶

②字声丁丁然

3.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)微斯人,吾谁与归

译文:

(2)焚香默坐,消遣世虑。

译文:

4.(7101086)两文都是作者被贬官之后所写,分别表现了作者怎样的态度

答:

二、阅读[甲]、[乙]两段文言文,完成5~8题。

[甲]嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉 不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶 其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归

(选自范仲淹《岳阳楼记》)

[乙]上①与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇②廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭③薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪 ”自是数年之后,海内升平④,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

(选自司马光《资治通鉴》)

【注】①上:皇上,这里指唐太宗。②不暇:顾不上。③徭:古时统治者强制人民承担的无偿劳动。④升平:太平。

5.解释下列句中加点词。

(1)处江湖之远则忧其君 ( )

(2)自是数年之后 ( )

6.下列句子与成语中加点词意思相同的一项是 ( )

A.予尝求古仁人之心 不求甚解

B.然则何时而乐耶 怏怏不乐

C.或请重法以禁之 鸿鹄之志

D.故不暇廉耻耳 温故知新

7.用现代汉语翻译下列句子。 ( )

(1)不以物喜,不以己悲。

译句:

(2)安用重法邪

译句:

8.用文中的句子回答下列各题。

(1)甲文表达了作者“ , ” 的忧乐观。

(2)乙文中唐太宗认为防止盗窃的三种办法是“ , ,

”。

(3)从乙文中可以看出,作为国君,唐太宗做到了“ ”。(用甲文中的语句回答)

文言文对比阅读

1.(1)探求 (2)宗庙和殿堂,指朝廷 (3)全,都 (4)通“披”,披着

2.【解析】选8。A项:①连词,表顺承关系;②助词,与“已”组合成“而已”,罢了,表语气。B项均为连词,因为。C项:①助词,取消句子独立性;②代词,代竹子。D项:①代词,这样;②助词,表状态。

3.(1)(如果)没有这种人,我同谁一道呢

(2)焚香静坐,消除一切世俗的杂念。

4.范仲淹忧国忧民;王禹偶随遇而安,自得其乐。

附乙【译文】

黄冈一带竹子很多,大的像椽子那么粗。竹匠把它破开,用来代替陶瓦。家家户户都是这样,因为它既便宜又省工。我因此建造了两间小竹楼,与月波楼相连。登楼远望群山,风光尽收眼底,景色无法一一描绘出来。夏天,最适宜听急雨,有如瀑布飞溅的声响;冬天,最适宜听大雪,有如碎玉撒落的声响。这里适宜鼓琴,琴声和谐悠扬;适宜吟诗,诗韵清新绝妙;适宜下围棋,棋子落在棋盘上发出丁丁的声音。这一切都是竹楼所给予的。我在办完公事的闲暇时间,披着鹤氅,戴着华阳巾,手拿一卷《周易》,焚香静坐,消除一切世俗的杂念。水色山光之外,只见风帆、沙鸟、烟云、竹树罢了。等到酒醒之后,茶品完了,香烧尽了,送走夕阳,迎来明月,这也是贬居生活中的佳境啊。

5.(1)代词,他的(2)代词,这

6.【解析】选B。B项“乐”均为“快乐”。A项中的 “求”分别解释为“探求”“要求”;C项中的“之” 分别是代词“代盗窃”,结构助词“的”;D项“故”分别为“所以”“旧的,原来的”。

7.(1)不因外物(的好坏)和自己(的得失)而或喜或悲。

(2)何必要用严厉的刑法呢

8.(1)先天下之忧而忧后天下之乐而乐

(2)去奢省费轻徭薄赋选用廉吏

(3)居庙堂之高则忧其民

附乙【译文】

皇上和群臣讨论怎样禁止盗窃。有人请求使用严厉的刑法来制止。皇上微笑着说:“老百姓之所以去做盗贼,是由于赋税太多,劳役、兵役太重,官吏们又贪得无厌,老百姓吃不饱,穿不暖,这是切身的问题,所以也就顾不得廉耻了。我应当去掉奢侈,节省开支,减轻徭役,少收赋税,选拔和任用廉洁的官吏,使老百姓穿的吃的都有富余,那么他们自然就不会去做盗贼了,何必要用严厉的刑法呢 ”从这以后,过了几年,天下太平,没有人把别人掉在路上的东西拾起来据为己有,大门可以不关,商人和旅客可以露宿(不被劫掠)。

比较点

语句

翻译

文言

词语

材料

内容

思想

观点

写作

特点

结构

特点

联系全文

整体分析

按要

求准

确表

达

尽量

用原

文原

句

迁移

拓展

创新

理解文

章中心

联系现

实生活

根据题

干作答

A.

B.

C.

D.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 4 页 (共 6 页) 版权所有@21世纪教育网

第三节 文言文对比阅读

要点聚焦

【考点阐释】21世纪教育网

对比阅读在一定程度上扩大了考生的阅读视野。有利于学生发现问题、深入思考,更深刻地把握材料的本质特点,从而达到知识的迁移、拓展、创新和提高阅读能力的目的。

对比阅读的常见比较点如下:

【考向分析】

它考查的主要内容有:

1.判定语句的朗读停顿与断句;

2.理解常见实词含义的异同,如通假字、古今异义、一词多义等;

3.用课内掌握的常见文言虚词的用法解决文言文比较阅读材料中相应的问题;

4.将阅读材料中的重要句子翻译成现代汉语;

5.比较阅读材料内容、写法、结构及表达方式的异同;

6.领悟两个阅读材料中作者的观点和情感的异同;

7.就比较阅读材料的内容谈自己的不同体验和感受或自己从文中所受到的不同启示。

【答题点拨】

比较阅读的基本方法是“异中求同,同中求异”。在解答时可以分三步进行:

1.认真阅读文言语段,整体把握文言语段的主要内容。

①浏览全文,明确文中的时间、地点、人物、事件和作者的看法。

②排除不需要翻译的人名、地名、官名等,分析其关系,以便能更准确地理解。

2.认真分析题目要求和比较的内容,反复阅读相关文字,逐项进行“异中求同”或“同中求异”。

①在回答词义、句意及用法时,要从与之相关的语句分析和试题的考查点入手,找准答题的切入点。

②从文段的出处、注释、备选答项的相互联系,寻找突破口。这样可以化难为易,事半功倍。

3.联系全文,整体分析。

其方法如下:

典例导悟

【例】(2008·太原中考)阅读[甲][乙]两段选文,完成1~4题。

[甲]见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,成来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。

[乙]房玄龄①奏:“阅②府库甲兵,远胜隋世。”上③曰:“甲兵武备,诚不可缺;然炀帝④甲兵岂不足邪!卒亡天下。若公等尽力,使百姓义⑤安,此乃朕之甲兵也。”

(选自《资治通鉴》)

【注】①房玄龄:唐太宗时任宰相。②阅:查看。③上:指唐太宗。④炀帝:指隋炀帝。⑤义(yì):安定。

1.用自己的语言回答:甲文村中人来到桃花源的原因是 ;乙文唐太宗论述治国更需重视民生时举的事例是 。

【解析】本题考查对原文的理解及概括事例的能力。从甲文中的“先世避秦时乱”,乙文中的“然炀帝甲兵岂不足邪!卒亡天下”,即可得出答案。

答案:祖先躲避秦时战乱 隋炀帝失天下

2.解释下面加点词在句中的意思。

①便要还家 要:

②率妻子邑人来此绝境 绝境:

③诚不可缺 诚:

④卒亡天下 卒:

【解析】本题考查文言实词的意思。句①中“要”是通假字;句②中的“绝境”是古今异义词。句③④中的词均为一般实词。

答案:①通“邀”,邀请②与人世隔绝的地方③确实④终于,最终

3.用现代汉语说说下面句子的意思。

①乃不知有汉,无论魏晋。

译文:

②若公等尽力,使百姓义安,此乃朕之甲兵也。21世纪教育网

译文:

【 解析】本题考查语句的翻译。句①中,重点注意“乃”“无论”的意思;句②中,重点注意“若”“公等”“此乃”“甲兵”的翻译。

答案:①竟然不知道有汉朝,更不必说魏朝和晋朝了。

②如果你们尽心竭力,使老百姓安定,这就是我的武器装备了。

4.甲乙两文都传达着使百姓安居乐业的愿望。如何实现这一愿望呢 选一个角度具体说说你从古文学习中获得的启示。

[帮帮你]可回忆《捕蛇者说》《岳阳楼记》《邹忌讽齐王纳谏》《陈涉世家》等文章内容。

答:

【解析】此题考查对文章主旨的理解和知识迁移,答题时可按以下思路:

答案(示例):我认为关注民间疾苦可以使百姓安乐。《捕蛇者说》中蒋氏等人的悲惨遭遇说明了“苛政猛于虎”。减轻赋税,关注民生,这是使老百姓安居乐业的关键。

知能演练平台21世纪教育网

一、阅读[甲]、[乙]两段文字,完成1~4题。

【甲】嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉 不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶 其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归

(选自范仲淹的《岳阳楼记》)

【乙】黄冈之地多竹,大者如椽。竹工破之,用代陶瓦。比屋皆然,以其价廉而工省也。因作小楼二间,与月波楼通。远吞山光,不可具状。夏宜急雨,有瀑布声;冬宜密雪,有碎玉声。宜鼓琴,琴调虚畅;宜咏诗,诗韵清绝;宜围棋,子声丁丁然:皆竹楼之所助也。公退之暇,被鹤氅(chǎng),戴华阳巾,手执《周易》一卷,焚香默坐,消遣世虑。江山之外,第见风帆沙鸟、烟云竹树而已。待其酒力醒,茶烟歇,送夕阳,迎素月,亦谪居之胜概也。

(选自王禹傅的《黄冈新建小竹楼记》,有删节)

1.解释下列语句中加点词的意思。

(1)予尝求古仁人之。 求:

(2)居庙堂之高则忧其民 庙堂:

(3)不可具状 具:

(4)公退之暇,被鹤氅 被:

2.下列各组句子中加点词的意义相同的一项是 ( )

①后天下之乐而乐21世纪教育网

②烟云竹树而邑21世纪教育网

①以其价廉而工省也

②不以物喜,不以己悲

①处江湖之远

②竹工破之

①然则何时而乐耶

②字声丁丁然

3.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)微斯人,吾谁与归

译文:

(2)焚香默坐,消遣世虑。

译文:

4.(7101086)两文都是作者被贬官之后所写,分别表现了作者怎样的态度

答:

二、阅读[甲]、[乙]两段文言文,完成5~8题。

[甲]嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉 不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶 其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归

(选自范仲淹《岳阳楼记》)

[乙]上①与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇②廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭③薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪 ”自是数年之后,海内升平④,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

(选自司马光《资治通鉴》)

【注】①上:皇上,这里指唐太宗。②不暇:顾不上。③徭:古时统治者强制人民承担的无偿劳动。④升平:太平。

5.解释下列句中加点词。

(1)处江湖之远则忧其君 ( )

(2)自是数年之后 ( )

6.下列句子与成语中加点词意思相同的一项是 ( )

A.予尝求古仁人之心 不求甚解

B.然则何时而乐耶 怏怏不乐

C.或请重法以禁之 鸿鹄之志

D.故不暇廉耻耳 温故知新

7.用现代汉语翻译下列句子。 ( )

(1)不以物喜,不以己悲。

译句:

(2)安用重法邪

译句:

8.用文中的句子回答下列各题。

(1)甲文表达了作者“ , ” 的忧乐观。

(2)乙文中唐太宗认为防止盗窃的三种办法是“ , ,

”。

(3)从乙文中可以看出,作为国君,唐太宗做到了“ ”。(用甲文中的语句回答)

文言文对比阅读

1.(1)探求 (2)宗庙和殿堂,指朝廷 (3)全,都 (4)通“披”,披着

2.【解析】选8。A项:①连词,表顺承关系;②助词,与“已”组合成“而已”,罢了,表语气。B项均为连词,因为。C项:①助词,取消句子独立性;②代词,代竹子。D项:①代词,这样;②助词,表状态。

3.(1)(如果)没有这种人,我同谁一道呢

(2)焚香静坐,消除一切世俗的杂念。

4.范仲淹忧国忧民;王禹偶随遇而安,自得其乐。

附乙【译文】

黄冈一带竹子很多,大的像椽子那么粗。竹匠把它破开,用来代替陶瓦。家家户户都是这样,因为它既便宜又省工。我因此建造了两间小竹楼,与月波楼相连。登楼远望群山,风光尽收眼底,景色无法一一描绘出来。夏天,最适宜听急雨,有如瀑布飞溅的声响;冬天,最适宜听大雪,有如碎玉撒落的声响。这里适宜鼓琴,琴声和谐悠扬;适宜吟诗,诗韵清新绝妙;适宜下围棋,棋子落在棋盘上发出丁丁的声音。这一切都是竹楼所给予的。我在办完公事的闲暇时间,披着鹤氅,戴着华阳巾,手拿一卷《周易》,焚香静坐,消除一切世俗的杂念。水色山光之外,只见风帆、沙鸟、烟云、竹树罢了。等到酒醒之后,茶品完了,香烧尽了,送走夕阳,迎来明月,这也是贬居生活中的佳境啊。

5.(1)代词,他的(2)代词,这

6.【解析】选B。B项“乐”均为“快乐”。A项中的 “求”分别解释为“探求”“要求”;C项中的“之” 分别是代词“代盗窃”,结构助词“的”;D项“故”分别为“所以”“旧的,原来的”。

7.(1)不因外物(的好坏)和自己(的得失)而或喜或悲。

(2)何必要用严厉的刑法呢

8.(1)先天下之忧而忧后天下之乐而乐

(2)去奢省费轻徭薄赋选用廉吏

(3)居庙堂之高则忧其民

附乙【译文】

皇上和群臣讨论怎样禁止盗窃。有人请求使用严厉的刑法来制止。皇上微笑着说:“老百姓之所以去做盗贼,是由于赋税太多,劳役、兵役太重,官吏们又贪得无厌,老百姓吃不饱,穿不暖,这是切身的问题,所以也就顾不得廉耻了。我应当去掉奢侈,节省开支,减轻徭役,少收赋税,选拔和任用廉洁的官吏,使老百姓穿的吃的都有富余,那么他们自然就不会去做盗贼了,何必要用严厉的刑法呢 ”从这以后,过了几年,天下太平,没有人把别人掉在路上的东西拾起来据为己有,大门可以不关,商人和旅客可以露宿(不被劫掠)。

比较点

语句

翻译

文言

词语

材料

内容

思想

观点

写作

特点

结构

特点

联系全文

整体分析

按要

求准

确表

达

尽量

用原

文原

句

迁移

拓展

创新

理解文

章中心

联系现

实生活

根据题

干作答

A.

B.

C.

D.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 4 页 (共 6 页) 版权所有@21世纪教育网