七年级上册第六单元课外古诗词诵读 夜雨寄北 课件(幻灯片36张)

文档属性

| 名称 | 七年级上册第六单元课外古诗词诵读 夜雨寄北 课件(幻灯片36张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课外古诗词诵读(二)

1 借助注释,初读诗歌,了解大意

3 知人论世,深读诗歌,把握情感

上节课内容回顾

2 涵泳推敲,品读诗歌,理解赏析

4 多篇探究,研读诗歌,见情见性

自主学习学案

夜雨寄北

唐·李商隐

夜雨寄北

李商隐

君问/归期/未有期,巴山/夜雨/涨秋池。

何当/共剪/西窗烛,却话/巴山/夜雨时。

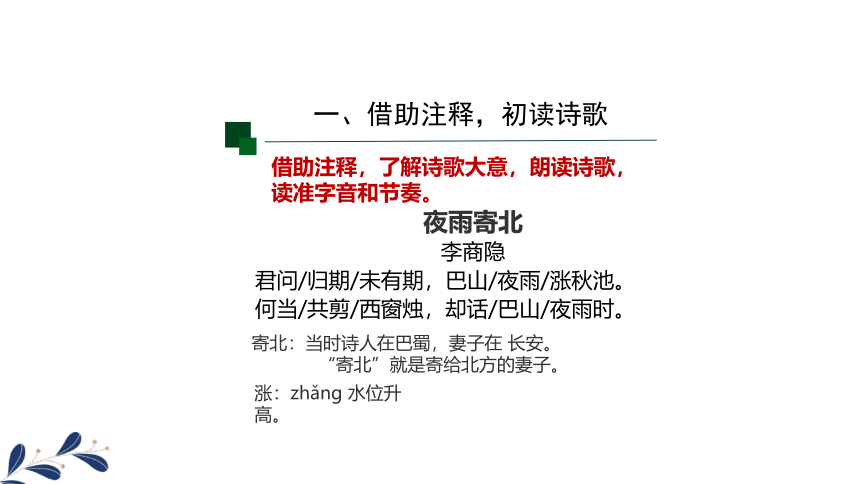

一、借助注释,初读诗歌

借助注释,了解诗歌大意,朗读诗歌,读准字音和节奏。

寄北:当时诗人在巴蜀,妻子在 长安。

“寄北”就是寄给北方的妻子。

涨:zhǎng 水位升高。

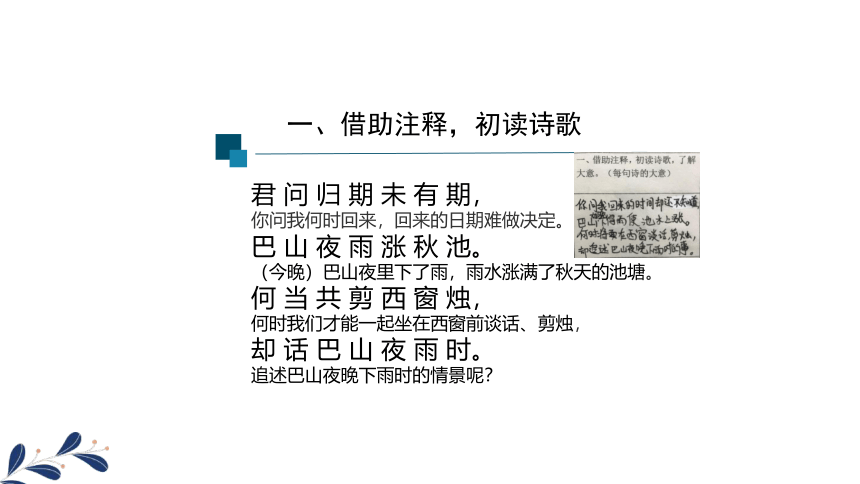

一、借助注释,初读诗歌

君 问 归 期 未 有 期,

你问我何时回来,回来的日期难做决定。

巴 山 夜 雨 涨 秋 池。

(今晚)巴山夜里下了雨,雨水涨满了秋天的池塘。

何 当 共 剪 西 窗 烛,

何时我们才能一起坐在西窗前谈话、剪烛,

却 话 巴 山 夜 雨 时。

追述巴山夜晚下雨时的情景呢?

同学们提出的问题:

1.“何当共剪西窗烛”一句,为什么要“剪烛”? “共剪西窗烛”有什么含义?

2.“却 话 巴 山 夜 雨 时”,为什么要追述巴山夜晚下雨的情景呢?这首诗表现什么情感呢?

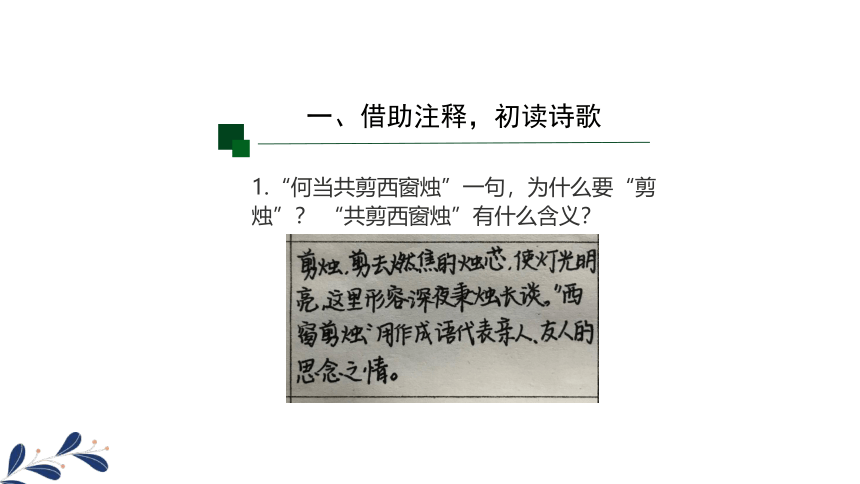

一、借助注释,初读诗歌

1.“何当共剪西窗烛”一句,为什么要“剪烛”? “共剪西窗烛”有什么含义?

一、借助注释,初读诗歌

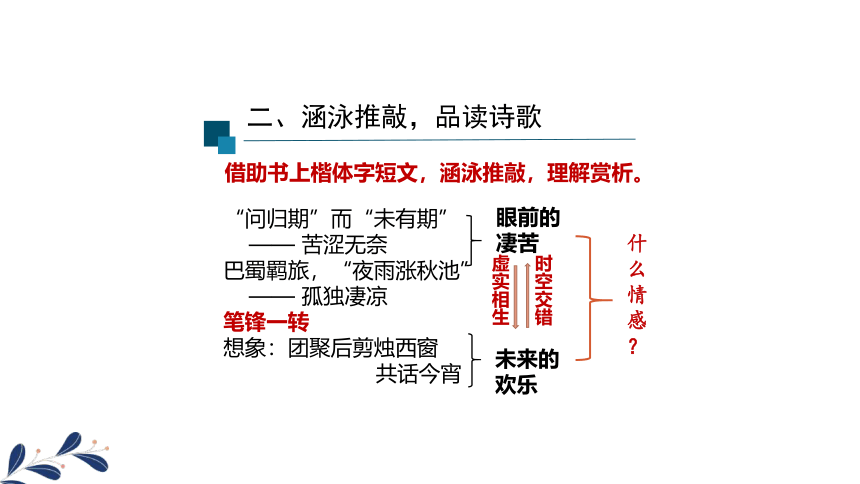

“问归期”而“未有期”

—— 苦涩无奈

巴蜀羁旅,“夜雨涨秋池”

—— 孤独凄凉

笔锋一转

想象:团聚后剪烛西窗

共话今宵

二、涵泳推敲,品读诗歌

借助书上楷体字短文,涵泳推敲,理解赏析。

未来的

欢乐

眼前的

凄苦

时空交错

虚实相生

什么情感

?

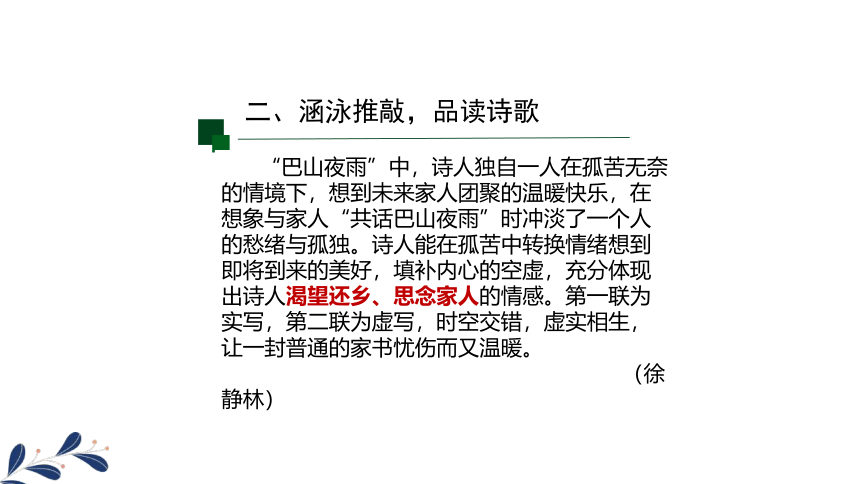

二、涵泳推敲,品读诗歌

“巴山夜雨”中,诗人独自一人在孤苦无奈的情境下,想到未来家人团聚的温暖快乐,在想象与家人“共话巴山夜雨”时冲淡了一个人的愁绪与孤独。诗人能在孤苦中转换情绪想到即将到来的美好,填补内心的空虚,充分体现出诗人渴望还乡、思念家人的情感。第一联为实写,第二联为虚写,时空交错,虚实相生,让一封普通的家书忧伤而又温暖。

(徐静林)

夜雨寄北

李商隐

君问/归期/未有期,巴山/夜雨/涨秋池。

何当/共剪/西窗烛,却话/巴山/夜雨时。

情思婉转,意蕴绵长

十一月四日风雨大作

南宋·陆游

十一月四日风雨大作

陆游

僵卧/孤村/不/自哀,尚思/为国/戍/轮台。

夜阑/卧听/风/吹雨,铁马/冰河/入/梦来。

一、借助注释,初读诗歌

借助注释,了解诗歌大意,朗读诗歌,读准字音和节奏。

戍:shù 守卫 阑:lán 将尽

十一月四日风雨大作

陆游

僵卧/孤村/不/自哀,尚思/为国/戍/轮台。

夜阑/卧听/风/吹雨,铁马/冰河/入/梦来。

一、借助注释,初读诗歌

借助注释,了解诗歌大意,朗读诗歌,读准字音和节奏。

僵卧:躺卧不起,形容老病。 轮台:古地名,这里代指边关。

铁马:披着铁甲的战马。 冰河:冰封的河流。

一、借助注释,初读诗歌

僵 卧 孤 村 不 自 哀,

在孤寂的乡村中躺卧不起,却不为自己哀伤。

尚 思 为 国 戍 轮 台。

仍然想着为国家戍守边关。

夜 阑 卧 听 风 吹 雨,

长夜将尽,我躺着倾听着窗外狂风暴雨的声音,

铁 马 冰 河 入 梦 来。

……?

僵 卧 孤 村 不 自 哀,尚 思 为 国 戍 轮 台。

夜 阑 卧 听 风 吹 雨,铁 马 冰 河 入 梦 来。

同学们作业中关于最后一句的四种翻译:

A.披着铁甲的战马与冰封的河流进入了我的梦境。

B.披着铁甲的战马踏过冰河的声音进入了我的梦境。

C.披着铁甲的战马驰过冰封的河流征战沙场的场景进入了我的梦境。

D.在梦中想象自己骑着铁甲战马,踏过冰河,上阵杀敌。

翻译的信、达、雅

一、借助注释,初读诗歌

“僵卧孤村” 现实的处境

“不自哀” 坚持的信念

“尚思为国戍轮台” 内心仍燃烧着为国戍边的志愿

二、涵泳推敲,品读诗歌

借助书上楷体字小文,涵泳推敲,理解赏析。

梦境

“夜阑我听风吹雨 ,铁马冰河入梦来”

窗外肆虐的风雨声 为国征战的铁骑踏冰之声

抒发报国之志和忧国忧民之心

悲壮!

问:“夜雨”的意象在《夜雨寄北》中表达愁思。这一意象在古诗词中一般用于渲染凄苦的氛围,与相思、离愁等情感相契合。此诗中为什么能和“悲壮”的情感联系起来?

二、涵泳推敲,品读诗歌

“风雨”的意象 悲壮的情感

二、涵泳推敲,品读诗歌

由卧听“风雨”而联想 “铁骑踏兵” ,这“风雨”一定是暴风骤雨, “壮”也。

此处的“风雨” 也有一种隐喻,由现实的风雨联想到国家的风雨飘摇,忧从中来。

“夜阑” 的意思是“长夜将近”,表明诗人因忧国忧民而彻夜难眠,报国无门,只能梦中金戈铁马,上阵杀敌。一辈子壮志难酬,岂不悲哉!

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

问:诗人年老力衰,在孤村还急切地想为国戍守边关,为什么他的愿望一直没能实现呢?

三、知人论世,深读诗歌

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,

汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人。陆游生逢北宋灭亡之际,名门之后,少年时即深受家庭爱国思想的熏陶,一生力主抗金,却屡遭主和派排斥。

自1189年被罢官后,陆游一直闲居家乡山阴农村。此诗作于1192年十一月四日,当时诗人已经68岁,收复国土的愿望,在现实中已不可能实现。于是,在一个“风雨大作”的夜里,触景生情, 在梦中实现自己金戈铁马驰骋中原的愿望。

三、知人论世,深读诗歌

问:陆游被誉为“南宋爱国诗人”,还有哪些作品体现他忧国忧民、壮志未酬的情怀呢?

四、多篇探究,见情见性

四、多篇探究,见情见性

秋夜将晓出篱门迎凉有感

三万里河东入海,

五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,

南望王师又一年。

示儿

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

十一月四日风雨大作

陆游

僵卧/孤村/不自哀,尚思/为国/戍轮台。

夜阑/卧听/风吹雨,铁马/冰河/入梦来。

赤子爱国,铿然有声

潼 关

清·谭嗣同

潼关

谭嗣同

终古/高云/簇此城,秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,山入/潼关/不解平。

一、借助注释,初读诗歌

借助注释,了解诗歌大意,朗读诗歌,读准字音和节奏。

簇:cù 簇拥。

散:sàn 由聚集而分离。

潼关

谭嗣同

终古/高云/簇此城,秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,山入/潼关/不解平。

一、借助注释,初读诗歌

借助注释,了解诗歌大意,朗读诗歌,读准字音和节奏。

潼关:今陕西潼关北,临黄河,依秦岭,历来为军事重地。

终古:久远。 河:特指黄河。

束:拘束。 不解平:不知道什么是平坦。

一、借助注释,初读诗歌

终 古 高 云 簇 此 城,

亘古不变的高云簇拥着这座古城,

秋 风 吹 散 马 蹄 声。

猎猎的秋风吹散了清脆的马蹄声。

河 流 大 野 犹 嫌 束,

黄河流入辽阔的平原仍嫌拘束,

山 入 潼 关 不 解 平。

山脉进入潼关就不知道何谓平坦。 ?

二、涵泳推敲,品读诗歌

借助书上楷体字短文,涵泳推敲,理解赏析。

“高云簇古城 ” 不言高而高度自见

“秋风吹散马蹄声” 孤城的寂寥与辽远

笔锋一转——

河:“犹嫌束” 奔腾壮阔

山:“不解平” 巍峨险峻

冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气

客观现实中的河山

诗人感觉中的河山

谭嗣同(1865-1898),字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家、戊戌变法“六君子”之一。

此诗是谭嗣同十八岁时所作,诗人当时随父赴甘肃上任,途径陕西潼关,被北方特有的壮阔风景所震撼,欣然命笔。

三、知人论世,深读诗歌

“各国变法,无不以流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。” ——谭嗣同

光绪二十四年(1898年),戊戌变法,谭嗣同为主要领袖之一。同年,变法失败,9月21日谭嗣同被捕,此诗作于狱中。9月28日,英勇就义,年仅33岁。

三、知人论世,深读诗歌

狱中题壁

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

三、知人论世,深读诗歌

三、知人论世,深读诗歌

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平

景情完美相融,浑然一体

赋予山水人的情感和磅礴的力量

昭示诗人轰轰烈烈的一生即将开始

潼关

谭嗣同

终古/高云/簇此城,秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,山入/潼关/不解平。

傲岸不羁,山河浩荡

吟诵是诗的兴味的发端,也是诗学的第一步。但偶然的随意的吟诵是无用的;足以消遣,不足以受用或成学。那得下一番切实的苦工夫,便是记诵。学习文学而懒于记诵是不成的,特别是诗。

—— 朱自清《论学诗门径》

课后作业

选择你最喜欢的一首诗歌,配乐上音乐,朗诵给你的家人听,并把录音发给你的老师。

1 借助注释,初读诗歌,了解大意

3 知人论世,深读诗歌,把握情感

上节课内容回顾

2 涵泳推敲,品读诗歌,理解赏析

4 多篇探究,研读诗歌,见情见性

自主学习学案

夜雨寄北

唐·李商隐

夜雨寄北

李商隐

君问/归期/未有期,巴山/夜雨/涨秋池。

何当/共剪/西窗烛,却话/巴山/夜雨时。

一、借助注释,初读诗歌

借助注释,了解诗歌大意,朗读诗歌,读准字音和节奏。

寄北:当时诗人在巴蜀,妻子在 长安。

“寄北”就是寄给北方的妻子。

涨:zhǎng 水位升高。

一、借助注释,初读诗歌

君 问 归 期 未 有 期,

你问我何时回来,回来的日期难做决定。

巴 山 夜 雨 涨 秋 池。

(今晚)巴山夜里下了雨,雨水涨满了秋天的池塘。

何 当 共 剪 西 窗 烛,

何时我们才能一起坐在西窗前谈话、剪烛,

却 话 巴 山 夜 雨 时。

追述巴山夜晚下雨时的情景呢?

同学们提出的问题:

1.“何当共剪西窗烛”一句,为什么要“剪烛”? “共剪西窗烛”有什么含义?

2.“却 话 巴 山 夜 雨 时”,为什么要追述巴山夜晚下雨的情景呢?这首诗表现什么情感呢?

一、借助注释,初读诗歌

1.“何当共剪西窗烛”一句,为什么要“剪烛”? “共剪西窗烛”有什么含义?

一、借助注释,初读诗歌

“问归期”而“未有期”

—— 苦涩无奈

巴蜀羁旅,“夜雨涨秋池”

—— 孤独凄凉

笔锋一转

想象:团聚后剪烛西窗

共话今宵

二、涵泳推敲,品读诗歌

借助书上楷体字短文,涵泳推敲,理解赏析。

未来的

欢乐

眼前的

凄苦

时空交错

虚实相生

什么情感

?

二、涵泳推敲,品读诗歌

“巴山夜雨”中,诗人独自一人在孤苦无奈的情境下,想到未来家人团聚的温暖快乐,在想象与家人“共话巴山夜雨”时冲淡了一个人的愁绪与孤独。诗人能在孤苦中转换情绪想到即将到来的美好,填补内心的空虚,充分体现出诗人渴望还乡、思念家人的情感。第一联为实写,第二联为虚写,时空交错,虚实相生,让一封普通的家书忧伤而又温暖。

(徐静林)

夜雨寄北

李商隐

君问/归期/未有期,巴山/夜雨/涨秋池。

何当/共剪/西窗烛,却话/巴山/夜雨时。

情思婉转,意蕴绵长

十一月四日风雨大作

南宋·陆游

十一月四日风雨大作

陆游

僵卧/孤村/不/自哀,尚思/为国/戍/轮台。

夜阑/卧听/风/吹雨,铁马/冰河/入/梦来。

一、借助注释,初读诗歌

借助注释,了解诗歌大意,朗读诗歌,读准字音和节奏。

戍:shù 守卫 阑:lán 将尽

十一月四日风雨大作

陆游

僵卧/孤村/不/自哀,尚思/为国/戍/轮台。

夜阑/卧听/风/吹雨,铁马/冰河/入/梦来。

一、借助注释,初读诗歌

借助注释,了解诗歌大意,朗读诗歌,读准字音和节奏。

僵卧:躺卧不起,形容老病。 轮台:古地名,这里代指边关。

铁马:披着铁甲的战马。 冰河:冰封的河流。

一、借助注释,初读诗歌

僵 卧 孤 村 不 自 哀,

在孤寂的乡村中躺卧不起,却不为自己哀伤。

尚 思 为 国 戍 轮 台。

仍然想着为国家戍守边关。

夜 阑 卧 听 风 吹 雨,

长夜将尽,我躺着倾听着窗外狂风暴雨的声音,

铁 马 冰 河 入 梦 来。

……?

僵 卧 孤 村 不 自 哀,尚 思 为 国 戍 轮 台。

夜 阑 卧 听 风 吹 雨,铁 马 冰 河 入 梦 来。

同学们作业中关于最后一句的四种翻译:

A.披着铁甲的战马与冰封的河流进入了我的梦境。

B.披着铁甲的战马踏过冰河的声音进入了我的梦境。

C.披着铁甲的战马驰过冰封的河流征战沙场的场景进入了我的梦境。

D.在梦中想象自己骑着铁甲战马,踏过冰河,上阵杀敌。

翻译的信、达、雅

一、借助注释,初读诗歌

“僵卧孤村” 现实的处境

“不自哀” 坚持的信念

“尚思为国戍轮台” 内心仍燃烧着为国戍边的志愿

二、涵泳推敲,品读诗歌

借助书上楷体字小文,涵泳推敲,理解赏析。

梦境

“夜阑我听风吹雨 ,铁马冰河入梦来”

窗外肆虐的风雨声 为国征战的铁骑踏冰之声

抒发报国之志和忧国忧民之心

悲壮!

问:“夜雨”的意象在《夜雨寄北》中表达愁思。这一意象在古诗词中一般用于渲染凄苦的氛围,与相思、离愁等情感相契合。此诗中为什么能和“悲壮”的情感联系起来?

二、涵泳推敲,品读诗歌

“风雨”的意象 悲壮的情感

二、涵泳推敲,品读诗歌

由卧听“风雨”而联想 “铁骑踏兵” ,这“风雨”一定是暴风骤雨, “壮”也。

此处的“风雨” 也有一种隐喻,由现实的风雨联想到国家的风雨飘摇,忧从中来。

“夜阑” 的意思是“长夜将近”,表明诗人因忧国忧民而彻夜难眠,报国无门,只能梦中金戈铁马,上阵杀敌。一辈子壮志难酬,岂不悲哉!

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

问:诗人年老力衰,在孤村还急切地想为国戍守边关,为什么他的愿望一直没能实现呢?

三、知人论世,深读诗歌

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,

汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人。陆游生逢北宋灭亡之际,名门之后,少年时即深受家庭爱国思想的熏陶,一生力主抗金,却屡遭主和派排斥。

自1189年被罢官后,陆游一直闲居家乡山阴农村。此诗作于1192年十一月四日,当时诗人已经68岁,收复国土的愿望,在现实中已不可能实现。于是,在一个“风雨大作”的夜里,触景生情, 在梦中实现自己金戈铁马驰骋中原的愿望。

三、知人论世,深读诗歌

问:陆游被誉为“南宋爱国诗人”,还有哪些作品体现他忧国忧民、壮志未酬的情怀呢?

四、多篇探究,见情见性

四、多篇探究,见情见性

秋夜将晓出篱门迎凉有感

三万里河东入海,

五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,

南望王师又一年。

示儿

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

十一月四日风雨大作

陆游

僵卧/孤村/不自哀,尚思/为国/戍轮台。

夜阑/卧听/风吹雨,铁马/冰河/入梦来。

赤子爱国,铿然有声

潼 关

清·谭嗣同

潼关

谭嗣同

终古/高云/簇此城,秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,山入/潼关/不解平。

一、借助注释,初读诗歌

借助注释,了解诗歌大意,朗读诗歌,读准字音和节奏。

簇:cù 簇拥。

散:sàn 由聚集而分离。

潼关

谭嗣同

终古/高云/簇此城,秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,山入/潼关/不解平。

一、借助注释,初读诗歌

借助注释,了解诗歌大意,朗读诗歌,读准字音和节奏。

潼关:今陕西潼关北,临黄河,依秦岭,历来为军事重地。

终古:久远。 河:特指黄河。

束:拘束。 不解平:不知道什么是平坦。

一、借助注释,初读诗歌

终 古 高 云 簇 此 城,

亘古不变的高云簇拥着这座古城,

秋 风 吹 散 马 蹄 声。

猎猎的秋风吹散了清脆的马蹄声。

河 流 大 野 犹 嫌 束,

黄河流入辽阔的平原仍嫌拘束,

山 入 潼 关 不 解 平。

山脉进入潼关就不知道何谓平坦。 ?

二、涵泳推敲,品读诗歌

借助书上楷体字短文,涵泳推敲,理解赏析。

“高云簇古城 ” 不言高而高度自见

“秋风吹散马蹄声” 孤城的寂寥与辽远

笔锋一转——

河:“犹嫌束” 奔腾壮阔

山:“不解平” 巍峨险峻

冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气

客观现实中的河山

诗人感觉中的河山

谭嗣同(1865-1898),字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家、戊戌变法“六君子”之一。

此诗是谭嗣同十八岁时所作,诗人当时随父赴甘肃上任,途径陕西潼关,被北方特有的壮阔风景所震撼,欣然命笔。

三、知人论世,深读诗歌

“各国变法,无不以流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。” ——谭嗣同

光绪二十四年(1898年),戊戌变法,谭嗣同为主要领袖之一。同年,变法失败,9月21日谭嗣同被捕,此诗作于狱中。9月28日,英勇就义,年仅33岁。

三、知人论世,深读诗歌

狱中题壁

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

三、知人论世,深读诗歌

三、知人论世,深读诗歌

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平

景情完美相融,浑然一体

赋予山水人的情感和磅礴的力量

昭示诗人轰轰烈烈的一生即将开始

潼关

谭嗣同

终古/高云/簇此城,秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,山入/潼关/不解平。

傲岸不羁,山河浩荡

吟诵是诗的兴味的发端,也是诗学的第一步。但偶然的随意的吟诵是无用的;足以消遣,不足以受用或成学。那得下一番切实的苦工夫,便是记诵。学习文学而懒于记诵是不成的,特别是诗。

—— 朱自清《论学诗门径》

课后作业

选择你最喜欢的一首诗歌,配乐上音乐,朗诵给你的家人听,并把录音发给你的老师。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首