中考专题:小说阅读分点训练4 启示和感悟 课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考专题:小说阅读分点训练4 启示和感悟 课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 800.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-26 21:05:32 | ||

图片预览

文档简介

小说阅读考点

1、梳理小说情节,理解小说主题

2、分析环境描写,把握人物形象

3、品味小说语言,体会表达技巧

4、结合文本内容,畅谈启示感悟

命系悬壶①

姚五先生是我家乡古镇上的世传名医。他的名字竟然可以治病。邻居家小孩突发急痧,整夜惊叫抽搐,大人捋着头发哄他说:“好孩子,别怕,请姚五先生去了。”捋着捋着,啼哭声变小,孩子气息匀细,睡熟了。有个半大少年,暑天贪吃生食,又喝凉水,不一会发作起来,抱着肚子在地下打滚,一口气吸进去,憋得脸色乌青,连眼睛都倒起来了。这时候,有人喊说:“好了,好了,姚五先生来了。”其实才远远看到姚五先生的影子,走到跟前还得好一会儿呢。地下的病人却把一口气痛痛快快吐出来,觉得肚子好受多了。

关于姚五先生的传说很多:说他某年路过某地,听见一户人家号啕哭丧,进屋看时,人已经断了气,穿好送终的寿衣寿裤,躺在草铺上了。姚五先生说有救,熬了一罐药,撬开牙关,灌将进去,草铺上的人立刻还了魂;又说他某年途中撞见一群披麻戴孝抬棺人,他朝滴在地下的血迹看看,又凑到跟前嗅了嗅,赶紧开棺急救。原来是

位难产的孕妇,幸得姚五先生救治,母子双双侥幸活了命……这些故事都不新鲜,显然是从一些旧书和传闻那里,移植过来的。姚五先生听了,总是不置可否,一笑了之。

传来传去,姚五先生就被神化了。说他不但能让死人活,也能让活人死。这话是当着姚五先生的面说的。他跟往常一样懒得理睬,只管凝神替面前的病人诊治。这句话却惹出了一个意外灾祸:有一个青年高高骑在墙头上看热闹,手里捧了一罐南瓜稀粥,喝了个底朝天,肚子胀得像只鼓。那青年听见这句话,很不服气,抓着喝空了的罐子,“啪”的一声跳到地下,说:“我就不信,我一个大活人,他真有本事,敢不敢让我马上就死?”姚五先生抬头看看他,脸色陡变,让人赶紧找青年的家长,准备后事。果然如此,没等家长赶到,青年已经瘫软死去——事后,姚五先生解释说,青年喝了一肚子稀粥,从那么高的墙头猛跳到地上,硬把肚肠挣断,又因地处偏僻乡下,来不及救治,可惜这条性命了。

姚五先生体恤民情,替人治好病,或是救了一条命,视人家的家境,酌收诊费。遇到乡下普通老百姓,他把手挥挥,说,算了,你要真过意不去,闲暇时送几只斑鸪鸪来吧。斑鸪鸪是一种乡下常见的鸟,喜好在野地里用脚爪刨挖单叶

芽果吃,随手就捉得到,不算什么难事。姚五先生嗜好这种野味。他饮食十分挑剔,从来不在外面吃饭。有时候下乡到人家忙活一天,连口水都不喝,照样挥挥手,走了。多少人被他感动了,望着他的背影,为他祈祷,说:“好人哪,但愿他长命百岁!”

姚五先生只活到五十岁。他患的是当地俗称的膈食病,就是不能吃饭——得过他恩惠的乡下人说,姚五先生怕是斑鸪鸪吃多了。斑鸪鸪喜欢刨吃野地里有毒的单叶芽果,这种野鸟身上积存了毒素,人偶尔尝个新鲜是可以的,吃多了,就会有大妨碍。姚五先生一辈子替太多的普通百姓看过病,吃了太多的人家送来的斑鸪鸪,日积月累,中了重毒了——姚五先生是治膈食病的圣手,有一个祖传单方,远远近近,好多患这种病的人,都是由他治愈的。他按祖传单方给自己抓了药,煎好,一口气喝下肚里,却一点不剩地吐了。再舀一碗,硬灌下去,泼剌一声亮响,全部喷射出来。很明显这是药不对症,姚五先生把头摇摇,叹了一口气,说:“命系悬壶,治得了病,治不了命。”

他一天天瘦下去,瘦下去,瘦成了一根芦柴似的,只剩了一口气在胸腔里悠悠转着。接着,这口气断了,他死了。

[注] ①汉代以后,民间药铺或诊所门口大都挂一个药葫芦即“悬壶”,以此作为卖药行医的标志。题目及文中的“悬壶”即为“行医”之意

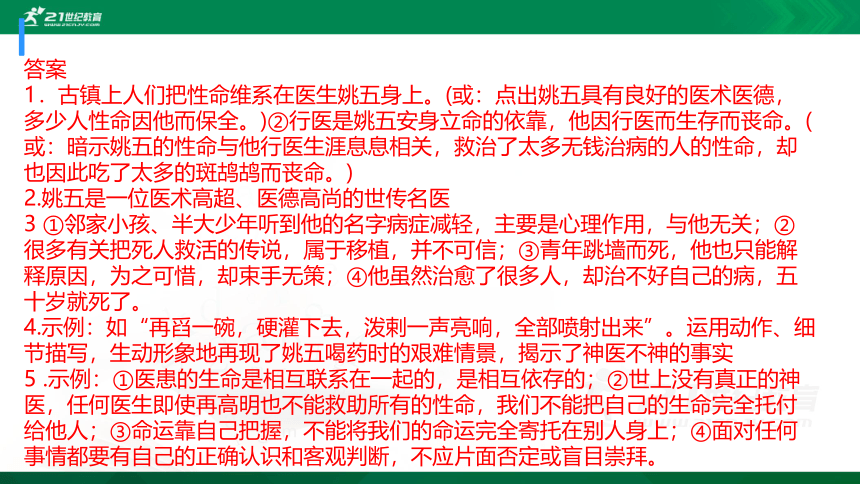

1.从小说内容看,题目“命系悬壶”的含义是什么?(3分)

2.在古镇人们眼中,姚五是一个怎样的形象?(3分)

3.本文多处透露出的“言外之意”是姚五并非神医,请举出两处简要说明。(3分)

4.从文中找出一处细节描写,并加以赏析。(3分)

5.小说意蕴丰富,你从中领悟到了怎样的道理?(答出两点即可)(4分)(★)

答案

1.古镇上人们把性命维系在医生姚五身上。(或:点出姚五具有良好的医术医德,多少人性命因他而保全。)②行医是姚五安身立命的依靠,他因行医而生存而丧命。(或:暗示姚五的性命与他行医生涯息息相关,救治了太多无钱治病的人的性命,却也因此吃了太多的斑鸪鸪而丧命。)

2.姚五是一位医术高超、医德高尚的世传名医

3 ①邻家小孩、半大少年听到他的名字病症减轻,主要是心理作用,与他无关;②很多有关把死人救活的传说,属于移植,并不可信;③青年跳墙而死,他也只能解释原因,为之可惜,却束手无策;④他虽然治愈了很多人,却治不好自己的病,五十岁就死了。

4.示例:如“再舀一碗,硬灌下去,泼剌一声亮响,全部喷射出来”。运用动作、细节描写,生动形象地再现了姚五喝药时的艰难情景,揭示了神医不神的事实

5 .示例:①医患的生命是相互联系在一起的,是相互依存的;②世上没有真正的神医,任何医生即使再高明也不能救助所有的性命,我们不能把自己的生命完全托付给他人;③命运靠自己把握,不能将我们的命运完全寄托在别人身上;④面对任何事情都要有自己的正确认识和客观判断,不应片面否定或盲目崇拜。

本考点的常考题型有:

1.对人物形象的个性评价。

2.情节结构是否合理。

3.主题的多样化探讨。

方法总结

此考点考查对作品的理解,要求立足自我,感悟和体验文本,独立思考,发表看法。

1.审清探究任务,找准探究指向。探究题题干表述各有不同,注意审清题干。有的题干直接说“请你探究一下……问题”;有的不明说,诸如“谈谈你的看法”“说说你的理解”“请结合‘……’进行探究”等等。

2.明确观点。“对作品进行个性化阅读和有创意的解读”要求考生立足自我,感悟和体验文本;独立思考,提出自己的见解。这就要求我们在答题的开始就要亮出自己的观点,开门见山,直接入题。

3.结合文本或文本的具体事例作合理分析。一般采用“述”和“评”相结合的形式。

4.明确文本意识,即贴近文本,尊重文本。强调个性阅读,并不是脱离文本而随意地天马行空,一味地陈述自己独特的见解,而是应该紧扣文本,从文本入手,在文本中引述论据,然后结合引述论据围绕自己的观点作分析论述,阐明自己的见解。任何个性阅读都不能够脱离文本,观点来自文本,论据同样也不能离开文本。

金 果

①我与玛丽·特拉弗斯是偶然相识。她是一个孤儿。在青霉素这种药还没有发明之前,她的父母在几天之内就相继死去。这种悲剧在我们那个小村子里可不是轰动的新闻,不过7天就会被人遗忘。哈里·特拉弗斯和他的妻子赫提,理所当然得收养这个孩子。他们自己没儿没女,而且全村都赞成他们应该这样做,所以,不管怎样,他们对此事没有选择的余地。这事发生在两年前,那时玛丽只有5岁。

②我好歹算是个画家吧,对于真和美的追求已把我引入歧途,我变得相当自私,甚至对存在于我眼前的真和美也视而不见。

③我既不是出于病态,也不是特地到乡村教堂的墓地去发思古之幽情,而是因为在这夏日的夜晚,我发现我们乡村的墓地是一块宁静的地方,它给人以无穷的沉思遐想。就在那一天,人们在这块墓地上举行了一次葬礼。可怜的老卢汾去世了,他是留在村里唯一的中国人,淘金热那个时代的遗老,至少有90多岁的年纪。我曾经把这位老人画入一套反映这个地区早期风貌的组画中。他住在村外的一间小草棚里,从不与任何人来往。人们发现他死在床上,便立即将他安葬了。据我所知,只有教区的牧师和殡仪员两人参加了他的葬礼。

④我大口大口地吸着烟斗,沉思地望着这位老人坟头上的新土,试图想象卢汾的童年生活,假如他曾有过的话。这时,我瞥见了玛丽·特拉弗斯。

⑤她沿着两边栽有白杨的小道走来,手捧一大束黄色玫瑰花。后来,她跪在卢汾的墓前,把那束玫瑰花放在肥沃的黑土上,泪流满面,泣不成声,两手平整着那马马虎虎翻整过的草皮。

⑥我忘记了吸烟,呆视着。这是我第一次真正看到玛丽·特拉弗斯。随后,她也看见了我。

⑦她那对深思的棕色眼睛虽然仍是泪水盈眶,但却好像看穿了我整个面目。我觉得我那卑贱的灵魂仿佛已暴露无遗。

⑧“你是卢汾的朋友吗?”她问。

⑨我只好顺水推舟地说:“是的。”

⑩“我爱他。”她直言不讳地说。

?在那一刹那间,我意识到我的寻求已告结束。

?“告诉我,姑娘……把有关卢汾的事情说给我听听。”

?“卢汾照管赫提婶婶的玫瑰花。赫提婶婶只爱她的玫瑰,哈里叔叔只爱他的书本, 只有卢汾疼爱我。放学归来时,我总能在他的园子里见到他,而且他总是不厌其烦地解答我的提问,他还送给我一件礼物。”

?“孩子,是件什么样的礼物啊?”我轻声问道,生怕我的问话会中断她的叙述。

?“您看。”她说时出乎我意料之外地拿出了一块纯金的小匾,)上面精致地雕刻着中文。

?“你知道这上面说的是什么吗?”我严肃地问道。

?“知道,”她说,“黄金酬商贾,金果报人生。”她眼里饱噙着泪水。

?“我不知道可怜的卢汾是否真的找到了金果,所以我从赫提婶婶的花园里给他带来了这些金色的花儿。”玛丽这样结束了她的叙述。

?“我的孩子,”我说,“他确实找到了金果,卢汾在他临终之前找到了金果。”

?我激动地握着她的小手,领着她走出了教堂的墓地.

)

1.文中的玛丽和卢汾都很不幸,他们的不幸分别表现在哪些地方?(4分)

2结合上下文,品味下列句子,写出加点词语的表达效果。(4分)

(1)哈里·特拉弗斯和他的妻子赫提,理所当然得收养这个孩子。

(2)我忘记了吸烟,呆视着。

3.在第?、第?和第?段中,“我”依次称玛丽为“姑娘”“孩子”“我的孩子”,称呼的变化说明了什么?请联系小说内容简要分析。(3分)

4.阅读小说后,你获得了怎样的人生启示?请从玛丽、卢汾和“我”三个角度分别作答。(3分)(★)

答案:

1、玛丽的不幸表现在:①幼年时父母双亡,成为孤儿;②虽被收养,但得不到养父母的关爱;③唯一疼爱她的卢汾去世了。卢汾的不幸表现在:①身处异国他乡,孤苦无依,生活贫苦;②周遭的人对他漠不关心;③客死他乡,孤独寂寞地离开人世。

2、“得”在这里表示“必须”“不得已”的意思,表明哈里夫妇收养玛丽并非出于真心,而是迫不得已,暗示了玛丽的不幸。

“呆视”强调的是“看”的神态,因惊讶而发愣的样子。这里用“呆视”一词。表现“我”对玛丽的行为(为死去的卢汾送花、泣不成声等)的不解和震惊,同时也写出了卢汾的不幸和“我”对他的冷漠

3、称呼的变化,表明“我”随着对玛丽的认识、了解的深入,对她的情感态度不断变化;“姑娘”是初识时的礼节性的称呼;称“孩子”时,“我”已被玛丽和卢汾的故事打动,对玛丽产生了同情和好感;最后,“我”被玛丽的真和美深深感动,心灵距离越来越近,所以情不自禁地称之为“我的孩子”。

4(示例)玛丽的角度:①受人恩德,要懂得报答。②人要懂得感恩。③滴水之恩,当涌泉相报。卢汾的角度:①爱是有回报的。②赠人玫瑰,手有余香。③金果报人生。“我”的角度:①生活中不是没有真和美,而是缺少发现的眼睛。②人要不断自省,不然容易被表象蒙住眼睛。

娘

⑴村里人都说玉叶婶的八字好,一儿一女一枝花,乐乐呵呵赛菩萨。儿子在乡下,女儿嫁到了城里。玉叶婶嘴里说着“乐什么乐呀”,心理却喜滋滋的。但自从孙子虎虎出生后,乐固然是乐,可玉叶婶每天的感觉就是一个字:累。

⑵虎虎两岁了,要多淘气有多淘气,一刻也不让人消停。不是要吃东西就是要喝 水,不是要玩玩具就是要把尿。刚刚收拾干净的屋子,一会儿就被他搞得一片狼藉。有时吵着要看电视里的动画片,有时非要奶奶带到外面去玩,到了外面不想走路又要人抱着。到了午睡的点上,不在旁边唱上至少半个小时的摇篮曲,他是不会闭上眼睛的。这小家伙脾气还挺大,稍不如意就又哭又闹。儿子儿媳都在村办工厂上班,每天很忙。玉叶婶除了带孙子外,还要负责一家人一日三餐的饮食,以及衣服的洗晒。一天到晚,玉叶婶几乎没有安宁过。就这样辛苦,儿媳还不满意。以前玉叶婶心里郁闷还可以找老伴诉说诉说,去年老伴去世后,玉叶婶无论有多大的委屈,只能憋在心里。

⑶星期天这天,又是玉叶婶忙碌的一 天,趁天气好,玉叶婶把儿子儿媳床上被子拆洗了。刚准备歇歇,孙子又喊着要吃苹果,玉叶婶赶忙又去削苹果。孙子吃

了苹果后,一个人趴在地上玩小汽车去了,玉叶婶这才有了歇口气的空档。玉叶婶捶了捶酸痛的腰部,自言自语地说:“要是有个地方让我去休息几天就好了。”也许真的有心灵感应,这时客厅里的电话响了。是玉叶婶的女儿打来的。女儿说:“娘,我想接你到我这里住几天,好吗?”女儿几年前嫁在千里之外的一个城市,玉叶婶很少到她那里去,一是家里事多脱不开身,二是路途太远不方便。最近去的一次还是三年前女儿生孩子时。现在听说女儿要接她去住几天,玉叶婶顾不了那么多,先轻松轻松几天再说,玉叶婶忙不迭地答应:“好吧。待我与你大哥大嫂打声招呼!”

⑸等儿子儿媳下班回来后,玉叶婶把自己决定到女儿家住几天的想法跟他俩说了。儿媳似乎很不满意,说:“娘,你走了,那虎虎怎么办?”玉叶婶说:“我只去一个周的时间, 这几天你们想想办法。”儿媳语气冷淡地说:“我们都要上班,能有什么办法?”这时儿子说话了:“算了,娘这段时间太辛苦了,就让她到妹妹那里去玩几天吧,虎虎我就让同事的奶奶带几天。”儿媳这才没有说什么。

⑹第二天一大早,玉叶婶收拾了几件换洗的衣服,带了几样外甥女玲玲爱吃的

乡下特产,坐火车出发了。一路硬座的颠簸,一路车厢的嘈杂,都没有影响玉叶婶的心情。玉叶婶望着窗外,广阔的田野上铺展着成片的绿毯,那绵延的山峦跳跃着跑向车尾。 她在盘算着,到了女儿家后,要好好做一回客人。让女儿女婿带自己到城里几个有名的景点看一看,让女儿好好弄几餐饭给自己吃一吃,好好享受享受几天“饭来张口”的轻松日子。想到这里,玉叶婶不知觉地笑了。

⑺傍晚的时候,玉叶婶到了女儿所在的城市。女婿开车到车站接到了她。虽然坐了一整天的火车,但玉叶婶却不觉怎么累人。

⑻到了女儿的家,玉叶婶满面笑意。一进门女儿就上前一把拉住她的手说:“娘,可把你盼来了。单位批准我和玲玲她爸一个星期的假,从明天开始我俩要到外地度假一周。本 想带玲玲一起去的,可是她太淘气,带着是个累赘,我们也会玩得不尽兴,所以就留在家里。叫你来就是想让你帮我们照看她几天。”玉叶婶望着女儿,笑僵住了,嘴张了几次,半天没有吐出一个字。

⑼毫无疑问,接下来又是一个周的忙碌和劳累。

⑽一个周后,女儿女婿回来了,本想留玉叶婶再住两天,可是儿媳的电话来了,催她回去。玉叶婶只好风尘仆仆地赶回了乡下。

⑾一回到家,儿媳就将孙子虎虎抱到了玉叶婶面前,说:“娘,你开心地玩了

这么多天,现在更有劲照看虎虎了吧?”

⑿玉叶婶叹了口气,抱过宝贝孙子,在额头上亲了一口,在心里说:“谁叫咱是娘呢!”

1.文中的“玉叶婶”是一位怎样的母亲?请结合全文内容简要分析。(4分)

2.第⑷段插叙了,玉叶婶的什么往事?有什么作用?请简要回答。(4分)

3.请简要赏析文中画线句。(4分)

⑴广阔的田野上铺展着成片的绿毯,那绵延的山峦跳跃着跑向车尾。

⑵玉叶婶望着女儿,笑僵住了,嘴张了几次,半天没有吐出一个字。

4.村里人都说玉叶婶“赛菩萨”,可感觉就是“累”。你是认同哪一个说法?请谈谈你的看法。(3分)

答案

1.玉叶婶是一个勤劳、善良、疼爱子孙的人。从玉叶婶在儿子女儿家里老累能看出她勤劳。从玉叶婶把委屈憋在心里和不对女儿说明来意能看出他善良;从玉叶婶抱过孙子亲,并在心里说“咱是娘”能看出他对子孙的疼爱。

2.这段插叙了玉叶审在女儿远嫁后因忙于家务很少去女儿家的事,体现了玉叶婶的勤劳;照应上文写她想“有个地方去休息几天”,为下文写,她去女儿家做铺垫。

3.⑴运用比喻和拟人的修辞手法生动形象的描绘出窗外田野与山峦的景色,烘托出玉叶婶,内心轻松愉快。(或急切心情)⑵运用神态描写生动形象的写出了玉叶婶得知女儿请他来的原因时欲言又止的情态,表现出他吃惊失望想说而又不愿意说的矛盾心理。

4.示例⑴我同意第一个说法,因为叶婶有“一儿一女一枝花”儿孙绕膝,一家人其乐融融,安康幸福。示例⑵我同意第二个说法。因为玉叶婶无论在儿子还是女儿家都忙碌劳累,都得不到想要的休息,可见当女儿的也要多关爱父母。

碗底香

??? 终于开饭了,他几乎是跑着奔向食堂的。

??? 今天做的是他最喜欢的红烧牛肉面,他看到自己饭盆里竟有好几块牛肉,最关键的是有一块还特别大,居然比一只完整的核桃还要大,他似乎觉察到打饭的师傅当时迟疑了一下,但手终于没有抖,还是将那大块牛肉给他妥妥地盛进了饭盆里。

??? 端着饭,走到外边,坐在一块空心砖上,虽然饿极了,虽然是他最喜欢的牛肉面,他却慢条斯理地吃着,他享受着美味。不像那个首先急着把饭里的牛肉挑着吃了的二狗子﹣﹣吃那么快会很快吃完,很快吃饱,很快失去享受的时间。尤其是那块最大的牛肉,他毫无疑问地会留到最后吃,等吃完所有的面条、碎肉,喝光所有的汤之后再去细细品味,仔细享受,这叫碗底香。在他,这样吃饭也是人生一大享受!

??? 他一边品味着牛肉面,一边想着自己儿子小虎马上就要娶媳妇了,那个姑娘已经同意嫁给小虎了,嫁到在城里没有房子的他们农村的家了!他得多干活多赚钱,风风光光把儿媳妇娶进家门。

???

此时,饭盆里的那块肉,几乎是支撑他力气的最有力的保障,也是他辛苦后的一份安慰。

从小他就有把好东西留到最后的习惯,过去家里穷,娘做面条时,炒个鸡蛋已属最好的午饭,那时节他总是把饭先吃光,再去吃炒鸡蛋,最后嘴里的炒鸡蛋味儿会留存一下午。让人觉得生活美好有意义。他还喜欢把最甜的放在最后,把最好的消息在心底憋好久,六年级时,他破天荒地考了个年级第一,回家就一直没有吭,最后竟然没有说,还是娘听邻居小孩说的。娘看着他笑,他也笑,仿佛那最好吃的还在碗里放着,还可以享受那份惊喜。娘告诉过他,先苦后甜才是真正的幸福。所以他一直不舍得把那些好东西提前吃掉用掉,甚至到该吃该用时仍然还要保留好久。

??? 他喝了口牛肉面汤,滋味十足,望望那块牛肉,心里踏实极了。十六岁时他拥有了第一双回力球鞋,穿惯了黄胶鞋的他,一直舍不得穿,只在劳动节和国庆节时穿过那么几天,大部分时间还是黄胶鞋,后来他发现鞋小了,自己在十八岁时再也穿不上那尚且八九成新的回力鞋了。那双鞋,至今在家里放着,像是收藏品,曾经他想让儿子穿,儿子却无论如何也不穿。

???

他开始品饭盆里的碎牛肉。明天据说会发工资,包工头说了两个月了,一定要在麦收之前把欠大家的去年的工钱发到手里,而他们很多人已经打算后天回乡割麦子了.

碎牛肉几乎没有口感,他望了望那大块牛肉,原谅了这些碎肉。筷子却不去动一下那大的,从小养成的习惯,使他根本不会在饭还多时去动那些“镇碗之肉”的。也因为这个好习惯,他存到了一些钱,家里才翻盖了房子,儿子才能说上对象。

过去在乡下,他碗里的肉或者鸡蛋一直是别人眼中的诱惑,大柳树下吃午饭,他总是会在碗里留下最好的,直到吃完了饭,才会认认真真吃掉那些最好的,让一顿饭有了悠长的香味。三十年前,在乡下,碗里有肉或者有鸡蛋,会很有面子,他是那时养成了很慢很慢吃饭的习惯的,他享受着自己碗里有宝的感觉﹣﹣生活就是这么有奔头!

??? 很多工友都吃完了,在抽烟聊天,他却还有好几口面没有吃完,他一根一根面吃着,碎肉已没有了,但他碗底有香,心里有底儿:镇碗之宝还在,动都没动呢!他们都是端着铁盆盛饭的,都是一步到位,没有再去打饭的麻

烦,那么大个铁盆,足可以吃很饱。

??? 吃完最后一根面条,喝光最后一口汤,盆里只有那个大块头的牛肉了,那深酱色的肉,吸足了调料,那要一口吞下去,能嚼上两分钟才可以咽下去。

??? 他停顿了一下,显得郑重地夹起那块肉,多年养成的习惯,尊重食物,更要慎重对待那些最好的,那些都是生活的精华,是我们热爱生活的理由!他每次在享受最后一口美味时,都会停顿一下,调整好味觉、视觉,说高级一点应该还调整好了灵魂,准备接受那种痛快舒爽﹣﹣他夹起那块肉,发觉并没有想象中那么沉,也许是自己用劲过于大了吧,他调整了下呼吸,把肉隆重地送入口中,上下牙合在一起,然后他便流下了泪水……

那块让他期待了一顿饭,瞟了无数眼,几乎支撑了他全部幸福感的大块牛肉,竟然是一块切得方方正正的姜!

1.小说中的:“他”是一个怎样的人?请结合全文简要赏析。(4分)

2.下列句子中加点词用了什么描写方法?有何作用?(4分)

他调整了下呼吸,把肉隆重地送入口中,上下牙合在一起,然后他便流下了泪水……

3.小说结尾写那大块牛肉竟然是一块姜,其实这并不突然,作者在前文已有几处暗示,请找出并简要概括。(3分)

4.有人认为小说的主题是反应进城打工者生存的艰辛,也有人认为是倡导一种先苦后甜的生活观。你认同哪一个观点?请结合小说及现实谈谈你的看法。(5分)

答案:

1.(4分)①“他”是一个勤劳淳朴的农民工:为了改变生活条件,辛苦劳动,努力挣钱.②“他”是一个有责任担当的好父亲:为了儿子娶媳妇,勇担父亲责任,挣钱翻盖房子;③“他”是一个易于满足的劳动者:一碗红烧牛肉面,对“他”来说也是人生一大享受

2.(4分)运用了细节描写的手法(回答动作和神态描写也行,只回答神态描写给1分)。(2分)这些词表明“他”吃牛肉时慎重的态度及对食物的尊重,(1分)同时说明了生活中美好的东西来之不易。(1分)

3.(3分)①碗里有好几块牛肉,其中有一块特别大,有点异常;②师傅打饭时手没有抖,将大块牛肉放在了他的碗里,暗示师傅可能知道那是块姜;③那深酱色的肉,吸足了调料,暗示姜被佐料染色后和牛肉相似;④他夹起那块肉,发觉并没有想象中那么沉,暗示这可能不是牛肉。

4.(5分)(1)我认同第一个观点。(1分)小说中写他为了能吃上一碗红烧牛肉面跑着奔向食堂,去看的工资还没领到手,一块牛肉在他的心中分量竟然如此重等,都写出了打工者生活的艰辛。(2分)现实中有的农民工辛苦一年却拿不到

工资,甚至连回家的路费都没有,有的农民工吃住条件差,连人身安全都没有保障,生活很艰辛。

(2)我认同第二种观点.小说中的他从小就有把好东西留在最后吃的好习惯,第一双回力鞋舍不得穿,吃牛肉面时把好吃的牛肉放在最后等说明了先苦后甜,生活有奔头.虽然初三的学习生活又苦又累,但通过自己的努力拼搏考上理想的学校是令人高兴的,阳光总在风雨后。(2分)(扣住文本,能够联系生活实际,言之成理即可)

????????????? ??想偷一本书

我想偷一本书已经很久了。

它就放在我们办公室一位同事的桌上。每天,我都能看见它。那蓝色的封面要多好看就有多好看。可是,它寂寞地呆在桌上,从来没人去翻一翻。

有一次,我看见同事拿起了它。我正暗暗为它高兴,却分明看见我的这位漂亮的女同事,只是用书扫了扫椅子上的灰尘。别的同事走过来走过去,总是低着头忙忙碌碌。那个叫手机的玩意成了大家的最爱。谁会留意一本书呢?

慢慢的,我看见书的封面由蓝色变成了灰色。我还看见有好几次,漂亮的女同事把刚盛了水的杯子搁在它的上面。书的封面留下了一个圆圈,还带着褶皱,好像一个可怜的孩子歪着嘴巴在哭泣。

我只想把它偷回家。

可是,一想到偷,我的心就像要跳出胸膛。从小,爸爸就教育我,别人的东西不能拿,偷大偷小都是贼。因此,我一天天地看着它,看着办公宣来来往往的同事,一直不敢给自己创造一个机会。

可机会还是来了。

那天,我打了一段文字,抬起头,蓦然发现办公室里居然只有我一个人。

我按捺住狂跳的心,悄然起身,来到漂亮女同事的桌前。【A】我感觉有目光像舞台上的追光灯一样向我聚拢过来,我低下头试图躲开它。突然,一个声音从天而降:“你想干嘛?”我的身子斜了斜,差点跌倒。我刚想回答,却听见那人继续在说:“好啦好啦,就你会耍贫嘴。我很忙,没空和你扯东扯西的。”说话间,我看见漂亮女同事飘逸的长裙在办公室里舞动了几步,倏地飘出去了。

我,终于把书偷到了手。虽说窃书不算偷,我却感觉脸上有无数只蚂蚁在爬。从来没有想过,有一天,文明的我居然会和“偷”这么不文雅的字站在一起。

回家后,我拿出软毛巾轻轻地擦拭封面,又拿出吹风机吹那个固执的圆圈。最后,我把书的封底朝上,放在桌上,再压上了一条厚重的红木小方凳。

次日,我把书拿出来,它又变成了端正的模样。【B】我的心里,涌上了酸酸甜甜的味道。

我洗净双手,拿出偷来的书一页一页地翻起来。看着它们,我仿佛又走进了老时光。我看到了自己在养花种菜,在夕阳下徜徉,在厨房的油烟里战斗…

是的,这是我写的书。每一个字,都像芬芳的花,让我驻足,流连。

出版社只给了我50本样书。我舍不得卖,只想把书送给爱书的人。当初,漂亮女同事听说我出书了,就第一时间向我祝贺并要书。没想到,她要的只是 一份客套.

是的,只是一份客套。漂亮女同事一直把书放在桌上,从来不曾翻上一篇。如今,她和我的其他同事们一样,一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦,根本没有注意到桌上少了什么。那本曾被她扫过灰尘垫过杯子的书,好像从来都不曾出现过。

我的心里蓦地跳出了一条鱼,在夏日的岸上左冲右突地扑棱。这份不安的心绪让我彻夜难眠。这个忙碌的时代,真的没人会停下来好好地看书了吗?当初,我壮着胆子把书偷回来,只是想给书找一个懂它的人啊。

某天,我终于点开一位微友问道:“你说大家喜欢读什么书啊?”“什么?书?”微友抛出两个问号,继续道,“谁还看书啊?”

我仿佛听见了她在手机前的笑声。

1.“我”为什么要偷漂亮女同事的书?(4分)

2.联系上下文,回答括号中的问题。(6分)

(1)【A】处:我感觉有目光像舞台上的追光灯一样向我聚拢过来,我低下头试图躲开它。

(本句运用了什幺修辞?有什么表达效果?)

(2)【B】处:我的心里,涌上了酸酸甜甜的味道。(“酸酸甜甜”一词写出了“我”怎样的心理?)

3.第⑩段运用了哪种表达方式?有什么作用?(3分)

4.第16段说“我的心里蓦地跳出了一条鱼,在夏日的岸上左冲右突地扑棱。这份不安的心绪让我彻夜难眠”,“我”为什么会感到不安?(2分)

5.这篇小说反映了怎样的社会现象?你怎么看这种现象?(5分)

答案:

1. 示例:因为是“我”写的书,“我”舍不得卖,只想把书送给爱书的人。女同事向“我”祝贺并要书,“我”把书送给她,但她却不爱书。“我”心疼自己的书,所以就把书偷回来了。

2.(1)(3分)运用比喻的修辞手法。生动形象地写出“我”偷书时的紧张与慌乱。

(2)(3分)“酸酸甜甜”生动地写出了“我”当时复杂的心理:“酸酸”是因为没有为自己的书找到懂它的人,让它受了“委屈”;而且为了它,“我”还当了一回“小偷”。(2分)“甜甜”是因为“我”的书又回来了,又恢复了原样 ,不用再受“委屈”了。(1分)

3.(3分)描写(答“动作描写”或“细节描写”亦可)。生动具体地描写了“我”修复书的过程,表达了“我”对书的珍爱。

4.(2分)“我”想到这个忙碌的时代,没人会停下来好好地看书了。“我”想给书找一个懂它的人,恐怕找不到。

5.(5分)现象:传统纸质图书在社会上受到冷落,很多人沉溺于手机。(2分)

看法示例:我觉得这是一种不好的现象,一个不好好读书的民族是没有希望的民族,希望全社会都能重视这种现象,让读书成为我们生活的一部分。(3分,观点1分,理由1分,

1、梳理小说情节,理解小说主题

2、分析环境描写,把握人物形象

3、品味小说语言,体会表达技巧

4、结合文本内容,畅谈启示感悟

命系悬壶①

姚五先生是我家乡古镇上的世传名医。他的名字竟然可以治病。邻居家小孩突发急痧,整夜惊叫抽搐,大人捋着头发哄他说:“好孩子,别怕,请姚五先生去了。”捋着捋着,啼哭声变小,孩子气息匀细,睡熟了。有个半大少年,暑天贪吃生食,又喝凉水,不一会发作起来,抱着肚子在地下打滚,一口气吸进去,憋得脸色乌青,连眼睛都倒起来了。这时候,有人喊说:“好了,好了,姚五先生来了。”其实才远远看到姚五先生的影子,走到跟前还得好一会儿呢。地下的病人却把一口气痛痛快快吐出来,觉得肚子好受多了。

关于姚五先生的传说很多:说他某年路过某地,听见一户人家号啕哭丧,进屋看时,人已经断了气,穿好送终的寿衣寿裤,躺在草铺上了。姚五先生说有救,熬了一罐药,撬开牙关,灌将进去,草铺上的人立刻还了魂;又说他某年途中撞见一群披麻戴孝抬棺人,他朝滴在地下的血迹看看,又凑到跟前嗅了嗅,赶紧开棺急救。原来是

位难产的孕妇,幸得姚五先生救治,母子双双侥幸活了命……这些故事都不新鲜,显然是从一些旧书和传闻那里,移植过来的。姚五先生听了,总是不置可否,一笑了之。

传来传去,姚五先生就被神化了。说他不但能让死人活,也能让活人死。这话是当着姚五先生的面说的。他跟往常一样懒得理睬,只管凝神替面前的病人诊治。这句话却惹出了一个意外灾祸:有一个青年高高骑在墙头上看热闹,手里捧了一罐南瓜稀粥,喝了个底朝天,肚子胀得像只鼓。那青年听见这句话,很不服气,抓着喝空了的罐子,“啪”的一声跳到地下,说:“我就不信,我一个大活人,他真有本事,敢不敢让我马上就死?”姚五先生抬头看看他,脸色陡变,让人赶紧找青年的家长,准备后事。果然如此,没等家长赶到,青年已经瘫软死去——事后,姚五先生解释说,青年喝了一肚子稀粥,从那么高的墙头猛跳到地上,硬把肚肠挣断,又因地处偏僻乡下,来不及救治,可惜这条性命了。

姚五先生体恤民情,替人治好病,或是救了一条命,视人家的家境,酌收诊费。遇到乡下普通老百姓,他把手挥挥,说,算了,你要真过意不去,闲暇时送几只斑鸪鸪来吧。斑鸪鸪是一种乡下常见的鸟,喜好在野地里用脚爪刨挖单叶

芽果吃,随手就捉得到,不算什么难事。姚五先生嗜好这种野味。他饮食十分挑剔,从来不在外面吃饭。有时候下乡到人家忙活一天,连口水都不喝,照样挥挥手,走了。多少人被他感动了,望着他的背影,为他祈祷,说:“好人哪,但愿他长命百岁!”

姚五先生只活到五十岁。他患的是当地俗称的膈食病,就是不能吃饭——得过他恩惠的乡下人说,姚五先生怕是斑鸪鸪吃多了。斑鸪鸪喜欢刨吃野地里有毒的单叶芽果,这种野鸟身上积存了毒素,人偶尔尝个新鲜是可以的,吃多了,就会有大妨碍。姚五先生一辈子替太多的普通百姓看过病,吃了太多的人家送来的斑鸪鸪,日积月累,中了重毒了——姚五先生是治膈食病的圣手,有一个祖传单方,远远近近,好多患这种病的人,都是由他治愈的。他按祖传单方给自己抓了药,煎好,一口气喝下肚里,却一点不剩地吐了。再舀一碗,硬灌下去,泼剌一声亮响,全部喷射出来。很明显这是药不对症,姚五先生把头摇摇,叹了一口气,说:“命系悬壶,治得了病,治不了命。”

他一天天瘦下去,瘦下去,瘦成了一根芦柴似的,只剩了一口气在胸腔里悠悠转着。接着,这口气断了,他死了。

[注] ①汉代以后,民间药铺或诊所门口大都挂一个药葫芦即“悬壶”,以此作为卖药行医的标志。题目及文中的“悬壶”即为“行医”之意

1.从小说内容看,题目“命系悬壶”的含义是什么?(3分)

2.在古镇人们眼中,姚五是一个怎样的形象?(3分)

3.本文多处透露出的“言外之意”是姚五并非神医,请举出两处简要说明。(3分)

4.从文中找出一处细节描写,并加以赏析。(3分)

5.小说意蕴丰富,你从中领悟到了怎样的道理?(答出两点即可)(4分)(★)

答案

1.古镇上人们把性命维系在医生姚五身上。(或:点出姚五具有良好的医术医德,多少人性命因他而保全。)②行医是姚五安身立命的依靠,他因行医而生存而丧命。(或:暗示姚五的性命与他行医生涯息息相关,救治了太多无钱治病的人的性命,却也因此吃了太多的斑鸪鸪而丧命。)

2.姚五是一位医术高超、医德高尚的世传名医

3 ①邻家小孩、半大少年听到他的名字病症减轻,主要是心理作用,与他无关;②很多有关把死人救活的传说,属于移植,并不可信;③青年跳墙而死,他也只能解释原因,为之可惜,却束手无策;④他虽然治愈了很多人,却治不好自己的病,五十岁就死了。

4.示例:如“再舀一碗,硬灌下去,泼剌一声亮响,全部喷射出来”。运用动作、细节描写,生动形象地再现了姚五喝药时的艰难情景,揭示了神医不神的事实

5 .示例:①医患的生命是相互联系在一起的,是相互依存的;②世上没有真正的神医,任何医生即使再高明也不能救助所有的性命,我们不能把自己的生命完全托付给他人;③命运靠自己把握,不能将我们的命运完全寄托在别人身上;④面对任何事情都要有自己的正确认识和客观判断,不应片面否定或盲目崇拜。

本考点的常考题型有:

1.对人物形象的个性评价。

2.情节结构是否合理。

3.主题的多样化探讨。

方法总结

此考点考查对作品的理解,要求立足自我,感悟和体验文本,独立思考,发表看法。

1.审清探究任务,找准探究指向。探究题题干表述各有不同,注意审清题干。有的题干直接说“请你探究一下……问题”;有的不明说,诸如“谈谈你的看法”“说说你的理解”“请结合‘……’进行探究”等等。

2.明确观点。“对作品进行个性化阅读和有创意的解读”要求考生立足自我,感悟和体验文本;独立思考,提出自己的见解。这就要求我们在答题的开始就要亮出自己的观点,开门见山,直接入题。

3.结合文本或文本的具体事例作合理分析。一般采用“述”和“评”相结合的形式。

4.明确文本意识,即贴近文本,尊重文本。强调个性阅读,并不是脱离文本而随意地天马行空,一味地陈述自己独特的见解,而是应该紧扣文本,从文本入手,在文本中引述论据,然后结合引述论据围绕自己的观点作分析论述,阐明自己的见解。任何个性阅读都不能够脱离文本,观点来自文本,论据同样也不能离开文本。

金 果

①我与玛丽·特拉弗斯是偶然相识。她是一个孤儿。在青霉素这种药还没有发明之前,她的父母在几天之内就相继死去。这种悲剧在我们那个小村子里可不是轰动的新闻,不过7天就会被人遗忘。哈里·特拉弗斯和他的妻子赫提,理所当然得收养这个孩子。他们自己没儿没女,而且全村都赞成他们应该这样做,所以,不管怎样,他们对此事没有选择的余地。这事发生在两年前,那时玛丽只有5岁。

②我好歹算是个画家吧,对于真和美的追求已把我引入歧途,我变得相当自私,甚至对存在于我眼前的真和美也视而不见。

③我既不是出于病态,也不是特地到乡村教堂的墓地去发思古之幽情,而是因为在这夏日的夜晚,我发现我们乡村的墓地是一块宁静的地方,它给人以无穷的沉思遐想。就在那一天,人们在这块墓地上举行了一次葬礼。可怜的老卢汾去世了,他是留在村里唯一的中国人,淘金热那个时代的遗老,至少有90多岁的年纪。我曾经把这位老人画入一套反映这个地区早期风貌的组画中。他住在村外的一间小草棚里,从不与任何人来往。人们发现他死在床上,便立即将他安葬了。据我所知,只有教区的牧师和殡仪员两人参加了他的葬礼。

④我大口大口地吸着烟斗,沉思地望着这位老人坟头上的新土,试图想象卢汾的童年生活,假如他曾有过的话。这时,我瞥见了玛丽·特拉弗斯。

⑤她沿着两边栽有白杨的小道走来,手捧一大束黄色玫瑰花。后来,她跪在卢汾的墓前,把那束玫瑰花放在肥沃的黑土上,泪流满面,泣不成声,两手平整着那马马虎虎翻整过的草皮。

⑥我忘记了吸烟,呆视着。这是我第一次真正看到玛丽·特拉弗斯。随后,她也看见了我。

⑦她那对深思的棕色眼睛虽然仍是泪水盈眶,但却好像看穿了我整个面目。我觉得我那卑贱的灵魂仿佛已暴露无遗。

⑧“你是卢汾的朋友吗?”她问。

⑨我只好顺水推舟地说:“是的。”

⑩“我爱他。”她直言不讳地说。

?在那一刹那间,我意识到我的寻求已告结束。

?“告诉我,姑娘……把有关卢汾的事情说给我听听。”

?“卢汾照管赫提婶婶的玫瑰花。赫提婶婶只爱她的玫瑰,哈里叔叔只爱他的书本, 只有卢汾疼爱我。放学归来时,我总能在他的园子里见到他,而且他总是不厌其烦地解答我的提问,他还送给我一件礼物。”

?“孩子,是件什么样的礼物啊?”我轻声问道,生怕我的问话会中断她的叙述。

?“您看。”她说时出乎我意料之外地拿出了一块纯金的小匾,)上面精致地雕刻着中文。

?“你知道这上面说的是什么吗?”我严肃地问道。

?“知道,”她说,“黄金酬商贾,金果报人生。”她眼里饱噙着泪水。

?“我不知道可怜的卢汾是否真的找到了金果,所以我从赫提婶婶的花园里给他带来了这些金色的花儿。”玛丽这样结束了她的叙述。

?“我的孩子,”我说,“他确实找到了金果,卢汾在他临终之前找到了金果。”

?我激动地握着她的小手,领着她走出了教堂的墓地.

)

1.文中的玛丽和卢汾都很不幸,他们的不幸分别表现在哪些地方?(4分)

2结合上下文,品味下列句子,写出加点词语的表达效果。(4分)

(1)哈里·特拉弗斯和他的妻子赫提,理所当然得收养这个孩子。

(2)我忘记了吸烟,呆视着。

3.在第?、第?和第?段中,“我”依次称玛丽为“姑娘”“孩子”“我的孩子”,称呼的变化说明了什么?请联系小说内容简要分析。(3分)

4.阅读小说后,你获得了怎样的人生启示?请从玛丽、卢汾和“我”三个角度分别作答。(3分)(★)

答案:

1、玛丽的不幸表现在:①幼年时父母双亡,成为孤儿;②虽被收养,但得不到养父母的关爱;③唯一疼爱她的卢汾去世了。卢汾的不幸表现在:①身处异国他乡,孤苦无依,生活贫苦;②周遭的人对他漠不关心;③客死他乡,孤独寂寞地离开人世。

2、“得”在这里表示“必须”“不得已”的意思,表明哈里夫妇收养玛丽并非出于真心,而是迫不得已,暗示了玛丽的不幸。

“呆视”强调的是“看”的神态,因惊讶而发愣的样子。这里用“呆视”一词。表现“我”对玛丽的行为(为死去的卢汾送花、泣不成声等)的不解和震惊,同时也写出了卢汾的不幸和“我”对他的冷漠

3、称呼的变化,表明“我”随着对玛丽的认识、了解的深入,对她的情感态度不断变化;“姑娘”是初识时的礼节性的称呼;称“孩子”时,“我”已被玛丽和卢汾的故事打动,对玛丽产生了同情和好感;最后,“我”被玛丽的真和美深深感动,心灵距离越来越近,所以情不自禁地称之为“我的孩子”。

4(示例)玛丽的角度:①受人恩德,要懂得报答。②人要懂得感恩。③滴水之恩,当涌泉相报。卢汾的角度:①爱是有回报的。②赠人玫瑰,手有余香。③金果报人生。“我”的角度:①生活中不是没有真和美,而是缺少发现的眼睛。②人要不断自省,不然容易被表象蒙住眼睛。

娘

⑴村里人都说玉叶婶的八字好,一儿一女一枝花,乐乐呵呵赛菩萨。儿子在乡下,女儿嫁到了城里。玉叶婶嘴里说着“乐什么乐呀”,心理却喜滋滋的。但自从孙子虎虎出生后,乐固然是乐,可玉叶婶每天的感觉就是一个字:累。

⑵虎虎两岁了,要多淘气有多淘气,一刻也不让人消停。不是要吃东西就是要喝 水,不是要玩玩具就是要把尿。刚刚收拾干净的屋子,一会儿就被他搞得一片狼藉。有时吵着要看电视里的动画片,有时非要奶奶带到外面去玩,到了外面不想走路又要人抱着。到了午睡的点上,不在旁边唱上至少半个小时的摇篮曲,他是不会闭上眼睛的。这小家伙脾气还挺大,稍不如意就又哭又闹。儿子儿媳都在村办工厂上班,每天很忙。玉叶婶除了带孙子外,还要负责一家人一日三餐的饮食,以及衣服的洗晒。一天到晚,玉叶婶几乎没有安宁过。就这样辛苦,儿媳还不满意。以前玉叶婶心里郁闷还可以找老伴诉说诉说,去年老伴去世后,玉叶婶无论有多大的委屈,只能憋在心里。

⑶星期天这天,又是玉叶婶忙碌的一 天,趁天气好,玉叶婶把儿子儿媳床上被子拆洗了。刚准备歇歇,孙子又喊着要吃苹果,玉叶婶赶忙又去削苹果。孙子吃

了苹果后,一个人趴在地上玩小汽车去了,玉叶婶这才有了歇口气的空档。玉叶婶捶了捶酸痛的腰部,自言自语地说:“要是有个地方让我去休息几天就好了。”也许真的有心灵感应,这时客厅里的电话响了。是玉叶婶的女儿打来的。女儿说:“娘,我想接你到我这里住几天,好吗?”女儿几年前嫁在千里之外的一个城市,玉叶婶很少到她那里去,一是家里事多脱不开身,二是路途太远不方便。最近去的一次还是三年前女儿生孩子时。现在听说女儿要接她去住几天,玉叶婶顾不了那么多,先轻松轻松几天再说,玉叶婶忙不迭地答应:“好吧。待我与你大哥大嫂打声招呼!”

⑸等儿子儿媳下班回来后,玉叶婶把自己决定到女儿家住几天的想法跟他俩说了。儿媳似乎很不满意,说:“娘,你走了,那虎虎怎么办?”玉叶婶说:“我只去一个周的时间, 这几天你们想想办法。”儿媳语气冷淡地说:“我们都要上班,能有什么办法?”这时儿子说话了:“算了,娘这段时间太辛苦了,就让她到妹妹那里去玩几天吧,虎虎我就让同事的奶奶带几天。”儿媳这才没有说什么。

⑹第二天一大早,玉叶婶收拾了几件换洗的衣服,带了几样外甥女玲玲爱吃的

乡下特产,坐火车出发了。一路硬座的颠簸,一路车厢的嘈杂,都没有影响玉叶婶的心情。玉叶婶望着窗外,广阔的田野上铺展着成片的绿毯,那绵延的山峦跳跃着跑向车尾。 她在盘算着,到了女儿家后,要好好做一回客人。让女儿女婿带自己到城里几个有名的景点看一看,让女儿好好弄几餐饭给自己吃一吃,好好享受享受几天“饭来张口”的轻松日子。想到这里,玉叶婶不知觉地笑了。

⑺傍晚的时候,玉叶婶到了女儿所在的城市。女婿开车到车站接到了她。虽然坐了一整天的火车,但玉叶婶却不觉怎么累人。

⑻到了女儿的家,玉叶婶满面笑意。一进门女儿就上前一把拉住她的手说:“娘,可把你盼来了。单位批准我和玲玲她爸一个星期的假,从明天开始我俩要到外地度假一周。本 想带玲玲一起去的,可是她太淘气,带着是个累赘,我们也会玩得不尽兴,所以就留在家里。叫你来就是想让你帮我们照看她几天。”玉叶婶望着女儿,笑僵住了,嘴张了几次,半天没有吐出一个字。

⑼毫无疑问,接下来又是一个周的忙碌和劳累。

⑽一个周后,女儿女婿回来了,本想留玉叶婶再住两天,可是儿媳的电话来了,催她回去。玉叶婶只好风尘仆仆地赶回了乡下。

⑾一回到家,儿媳就将孙子虎虎抱到了玉叶婶面前,说:“娘,你开心地玩了

这么多天,现在更有劲照看虎虎了吧?”

⑿玉叶婶叹了口气,抱过宝贝孙子,在额头上亲了一口,在心里说:“谁叫咱是娘呢!”

1.文中的“玉叶婶”是一位怎样的母亲?请结合全文内容简要分析。(4分)

2.第⑷段插叙了,玉叶婶的什么往事?有什么作用?请简要回答。(4分)

3.请简要赏析文中画线句。(4分)

⑴广阔的田野上铺展着成片的绿毯,那绵延的山峦跳跃着跑向车尾。

⑵玉叶婶望着女儿,笑僵住了,嘴张了几次,半天没有吐出一个字。

4.村里人都说玉叶婶“赛菩萨”,可感觉就是“累”。你是认同哪一个说法?请谈谈你的看法。(3分)

答案

1.玉叶婶是一个勤劳、善良、疼爱子孙的人。从玉叶婶在儿子女儿家里老累能看出她勤劳。从玉叶婶把委屈憋在心里和不对女儿说明来意能看出他善良;从玉叶婶抱过孙子亲,并在心里说“咱是娘”能看出他对子孙的疼爱。

2.这段插叙了玉叶审在女儿远嫁后因忙于家务很少去女儿家的事,体现了玉叶婶的勤劳;照应上文写她想“有个地方去休息几天”,为下文写,她去女儿家做铺垫。

3.⑴运用比喻和拟人的修辞手法生动形象的描绘出窗外田野与山峦的景色,烘托出玉叶婶,内心轻松愉快。(或急切心情)⑵运用神态描写生动形象的写出了玉叶婶得知女儿请他来的原因时欲言又止的情态,表现出他吃惊失望想说而又不愿意说的矛盾心理。

4.示例⑴我同意第一个说法,因为叶婶有“一儿一女一枝花”儿孙绕膝,一家人其乐融融,安康幸福。示例⑵我同意第二个说法。因为玉叶婶无论在儿子还是女儿家都忙碌劳累,都得不到想要的休息,可见当女儿的也要多关爱父母。

碗底香

??? 终于开饭了,他几乎是跑着奔向食堂的。

??? 今天做的是他最喜欢的红烧牛肉面,他看到自己饭盆里竟有好几块牛肉,最关键的是有一块还特别大,居然比一只完整的核桃还要大,他似乎觉察到打饭的师傅当时迟疑了一下,但手终于没有抖,还是将那大块牛肉给他妥妥地盛进了饭盆里。

??? 端着饭,走到外边,坐在一块空心砖上,虽然饿极了,虽然是他最喜欢的牛肉面,他却慢条斯理地吃着,他享受着美味。不像那个首先急着把饭里的牛肉挑着吃了的二狗子﹣﹣吃那么快会很快吃完,很快吃饱,很快失去享受的时间。尤其是那块最大的牛肉,他毫无疑问地会留到最后吃,等吃完所有的面条、碎肉,喝光所有的汤之后再去细细品味,仔细享受,这叫碗底香。在他,这样吃饭也是人生一大享受!

??? 他一边品味着牛肉面,一边想着自己儿子小虎马上就要娶媳妇了,那个姑娘已经同意嫁给小虎了,嫁到在城里没有房子的他们农村的家了!他得多干活多赚钱,风风光光把儿媳妇娶进家门。

???

此时,饭盆里的那块肉,几乎是支撑他力气的最有力的保障,也是他辛苦后的一份安慰。

从小他就有把好东西留到最后的习惯,过去家里穷,娘做面条时,炒个鸡蛋已属最好的午饭,那时节他总是把饭先吃光,再去吃炒鸡蛋,最后嘴里的炒鸡蛋味儿会留存一下午。让人觉得生活美好有意义。他还喜欢把最甜的放在最后,把最好的消息在心底憋好久,六年级时,他破天荒地考了个年级第一,回家就一直没有吭,最后竟然没有说,还是娘听邻居小孩说的。娘看着他笑,他也笑,仿佛那最好吃的还在碗里放着,还可以享受那份惊喜。娘告诉过他,先苦后甜才是真正的幸福。所以他一直不舍得把那些好东西提前吃掉用掉,甚至到该吃该用时仍然还要保留好久。

??? 他喝了口牛肉面汤,滋味十足,望望那块牛肉,心里踏实极了。十六岁时他拥有了第一双回力球鞋,穿惯了黄胶鞋的他,一直舍不得穿,只在劳动节和国庆节时穿过那么几天,大部分时间还是黄胶鞋,后来他发现鞋小了,自己在十八岁时再也穿不上那尚且八九成新的回力鞋了。那双鞋,至今在家里放着,像是收藏品,曾经他想让儿子穿,儿子却无论如何也不穿。

???

他开始品饭盆里的碎牛肉。明天据说会发工资,包工头说了两个月了,一定要在麦收之前把欠大家的去年的工钱发到手里,而他们很多人已经打算后天回乡割麦子了.

碎牛肉几乎没有口感,他望了望那大块牛肉,原谅了这些碎肉。筷子却不去动一下那大的,从小养成的习惯,使他根本不会在饭还多时去动那些“镇碗之肉”的。也因为这个好习惯,他存到了一些钱,家里才翻盖了房子,儿子才能说上对象。

过去在乡下,他碗里的肉或者鸡蛋一直是别人眼中的诱惑,大柳树下吃午饭,他总是会在碗里留下最好的,直到吃完了饭,才会认认真真吃掉那些最好的,让一顿饭有了悠长的香味。三十年前,在乡下,碗里有肉或者有鸡蛋,会很有面子,他是那时养成了很慢很慢吃饭的习惯的,他享受着自己碗里有宝的感觉﹣﹣生活就是这么有奔头!

??? 很多工友都吃完了,在抽烟聊天,他却还有好几口面没有吃完,他一根一根面吃着,碎肉已没有了,但他碗底有香,心里有底儿:镇碗之宝还在,动都没动呢!他们都是端着铁盆盛饭的,都是一步到位,没有再去打饭的麻

烦,那么大个铁盆,足可以吃很饱。

??? 吃完最后一根面条,喝光最后一口汤,盆里只有那个大块头的牛肉了,那深酱色的肉,吸足了调料,那要一口吞下去,能嚼上两分钟才可以咽下去。

??? 他停顿了一下,显得郑重地夹起那块肉,多年养成的习惯,尊重食物,更要慎重对待那些最好的,那些都是生活的精华,是我们热爱生活的理由!他每次在享受最后一口美味时,都会停顿一下,调整好味觉、视觉,说高级一点应该还调整好了灵魂,准备接受那种痛快舒爽﹣﹣他夹起那块肉,发觉并没有想象中那么沉,也许是自己用劲过于大了吧,他调整了下呼吸,把肉隆重地送入口中,上下牙合在一起,然后他便流下了泪水……

那块让他期待了一顿饭,瞟了无数眼,几乎支撑了他全部幸福感的大块牛肉,竟然是一块切得方方正正的姜!

1.小说中的:“他”是一个怎样的人?请结合全文简要赏析。(4分)

2.下列句子中加点词用了什么描写方法?有何作用?(4分)

他调整了下呼吸,把肉隆重地送入口中,上下牙合在一起,然后他便流下了泪水……

3.小说结尾写那大块牛肉竟然是一块姜,其实这并不突然,作者在前文已有几处暗示,请找出并简要概括。(3分)

4.有人认为小说的主题是反应进城打工者生存的艰辛,也有人认为是倡导一种先苦后甜的生活观。你认同哪一个观点?请结合小说及现实谈谈你的看法。(5分)

答案:

1.(4分)①“他”是一个勤劳淳朴的农民工:为了改变生活条件,辛苦劳动,努力挣钱.②“他”是一个有责任担当的好父亲:为了儿子娶媳妇,勇担父亲责任,挣钱翻盖房子;③“他”是一个易于满足的劳动者:一碗红烧牛肉面,对“他”来说也是人生一大享受

2.(4分)运用了细节描写的手法(回答动作和神态描写也行,只回答神态描写给1分)。(2分)这些词表明“他”吃牛肉时慎重的态度及对食物的尊重,(1分)同时说明了生活中美好的东西来之不易。(1分)

3.(3分)①碗里有好几块牛肉,其中有一块特别大,有点异常;②师傅打饭时手没有抖,将大块牛肉放在了他的碗里,暗示师傅可能知道那是块姜;③那深酱色的肉,吸足了调料,暗示姜被佐料染色后和牛肉相似;④他夹起那块肉,发觉并没有想象中那么沉,暗示这可能不是牛肉。

4.(5分)(1)我认同第一个观点。(1分)小说中写他为了能吃上一碗红烧牛肉面跑着奔向食堂,去看的工资还没领到手,一块牛肉在他的心中分量竟然如此重等,都写出了打工者生活的艰辛。(2分)现实中有的农民工辛苦一年却拿不到

工资,甚至连回家的路费都没有,有的农民工吃住条件差,连人身安全都没有保障,生活很艰辛。

(2)我认同第二种观点.小说中的他从小就有把好东西留在最后吃的好习惯,第一双回力鞋舍不得穿,吃牛肉面时把好吃的牛肉放在最后等说明了先苦后甜,生活有奔头.虽然初三的学习生活又苦又累,但通过自己的努力拼搏考上理想的学校是令人高兴的,阳光总在风雨后。(2分)(扣住文本,能够联系生活实际,言之成理即可)

????????????? ??想偷一本书

我想偷一本书已经很久了。

它就放在我们办公室一位同事的桌上。每天,我都能看见它。那蓝色的封面要多好看就有多好看。可是,它寂寞地呆在桌上,从来没人去翻一翻。

有一次,我看见同事拿起了它。我正暗暗为它高兴,却分明看见我的这位漂亮的女同事,只是用书扫了扫椅子上的灰尘。别的同事走过来走过去,总是低着头忙忙碌碌。那个叫手机的玩意成了大家的最爱。谁会留意一本书呢?

慢慢的,我看见书的封面由蓝色变成了灰色。我还看见有好几次,漂亮的女同事把刚盛了水的杯子搁在它的上面。书的封面留下了一个圆圈,还带着褶皱,好像一个可怜的孩子歪着嘴巴在哭泣。

我只想把它偷回家。

可是,一想到偷,我的心就像要跳出胸膛。从小,爸爸就教育我,别人的东西不能拿,偷大偷小都是贼。因此,我一天天地看着它,看着办公宣来来往往的同事,一直不敢给自己创造一个机会。

可机会还是来了。

那天,我打了一段文字,抬起头,蓦然发现办公室里居然只有我一个人。

我按捺住狂跳的心,悄然起身,来到漂亮女同事的桌前。【A】我感觉有目光像舞台上的追光灯一样向我聚拢过来,我低下头试图躲开它。突然,一个声音从天而降:“你想干嘛?”我的身子斜了斜,差点跌倒。我刚想回答,却听见那人继续在说:“好啦好啦,就你会耍贫嘴。我很忙,没空和你扯东扯西的。”说话间,我看见漂亮女同事飘逸的长裙在办公室里舞动了几步,倏地飘出去了。

我,终于把书偷到了手。虽说窃书不算偷,我却感觉脸上有无数只蚂蚁在爬。从来没有想过,有一天,文明的我居然会和“偷”这么不文雅的字站在一起。

回家后,我拿出软毛巾轻轻地擦拭封面,又拿出吹风机吹那个固执的圆圈。最后,我把书的封底朝上,放在桌上,再压上了一条厚重的红木小方凳。

次日,我把书拿出来,它又变成了端正的模样。【B】我的心里,涌上了酸酸甜甜的味道。

我洗净双手,拿出偷来的书一页一页地翻起来。看着它们,我仿佛又走进了老时光。我看到了自己在养花种菜,在夕阳下徜徉,在厨房的油烟里战斗…

是的,这是我写的书。每一个字,都像芬芳的花,让我驻足,流连。

出版社只给了我50本样书。我舍不得卖,只想把书送给爱书的人。当初,漂亮女同事听说我出书了,就第一时间向我祝贺并要书。没想到,她要的只是 一份客套.

是的,只是一份客套。漂亮女同事一直把书放在桌上,从来不曾翻上一篇。如今,她和我的其他同事们一样,一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦,根本没有注意到桌上少了什么。那本曾被她扫过灰尘垫过杯子的书,好像从来都不曾出现过。

我的心里蓦地跳出了一条鱼,在夏日的岸上左冲右突地扑棱。这份不安的心绪让我彻夜难眠。这个忙碌的时代,真的没人会停下来好好地看书了吗?当初,我壮着胆子把书偷回来,只是想给书找一个懂它的人啊。

某天,我终于点开一位微友问道:“你说大家喜欢读什么书啊?”“什么?书?”微友抛出两个问号,继续道,“谁还看书啊?”

我仿佛听见了她在手机前的笑声。

1.“我”为什么要偷漂亮女同事的书?(4分)

2.联系上下文,回答括号中的问题。(6分)

(1)【A】处:我感觉有目光像舞台上的追光灯一样向我聚拢过来,我低下头试图躲开它。

(本句运用了什幺修辞?有什么表达效果?)

(2)【B】处:我的心里,涌上了酸酸甜甜的味道。(“酸酸甜甜”一词写出了“我”怎样的心理?)

3.第⑩段运用了哪种表达方式?有什么作用?(3分)

4.第16段说“我的心里蓦地跳出了一条鱼,在夏日的岸上左冲右突地扑棱。这份不安的心绪让我彻夜难眠”,“我”为什么会感到不安?(2分)

5.这篇小说反映了怎样的社会现象?你怎么看这种现象?(5分)

答案:

1. 示例:因为是“我”写的书,“我”舍不得卖,只想把书送给爱书的人。女同事向“我”祝贺并要书,“我”把书送给她,但她却不爱书。“我”心疼自己的书,所以就把书偷回来了。

2.(1)(3分)运用比喻的修辞手法。生动形象地写出“我”偷书时的紧张与慌乱。

(2)(3分)“酸酸甜甜”生动地写出了“我”当时复杂的心理:“酸酸”是因为没有为自己的书找到懂它的人,让它受了“委屈”;而且为了它,“我”还当了一回“小偷”。(2分)“甜甜”是因为“我”的书又回来了,又恢复了原样 ,不用再受“委屈”了。(1分)

3.(3分)描写(答“动作描写”或“细节描写”亦可)。生动具体地描写了“我”修复书的过程,表达了“我”对书的珍爱。

4.(2分)“我”想到这个忙碌的时代,没人会停下来好好地看书了。“我”想给书找一个懂它的人,恐怕找不到。

5.(5分)现象:传统纸质图书在社会上受到冷落,很多人沉溺于手机。(2分)

看法示例:我觉得这是一种不好的现象,一个不好好读书的民族是没有希望的民族,希望全社会都能重视这种现象,让读书成为我们生活的一部分。(3分,观点1分,理由1分,