天津市滨海新区2020—2021学年度第一学期期末检测试卷高一语文试题word含答案

文档属性

| 名称 | 天津市滨海新区2020—2021学年度第一学期期末检测试卷高一语文试题word含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 38.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-26 16:02:50 | ||

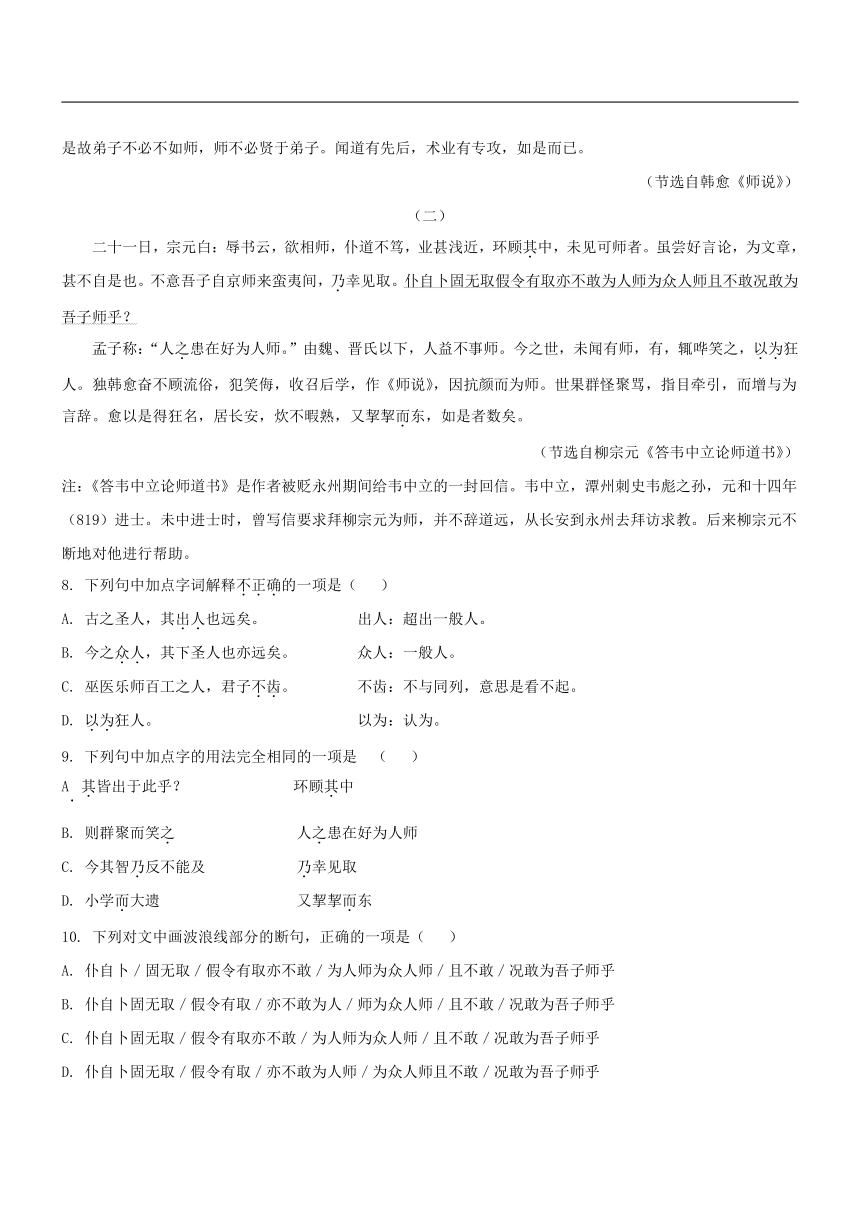

图片预览

文档简介

天津市滨海新区2020—2021学年度第一学期期末检测试卷高一语文试题

本试卷分为第I卷(选择题)和第II卷两部分,第I卷为第1至5页,第II卷为第6至10页。试卷满分150分。考试时间120分钟。

第Ⅰ卷(选择题

共33分)

一、(12分)

阅读下面一段文字,完成下面小题。

将一门技术掌握到

,这固然是工匠精神,但工匠精神的

又远不限于此。有人说:“没有一流的心性,就没有一流的技术。”的确,倘若没有发自肺腑、专心如一的热爱,怎能有废寝忘食、尽心竭力的付出;没有臻于致善、超今冠古的追求,怎能有出类拔粹、巧夺天工的卓越;没有冰心一片、物我两忘的境界,怎能有雷打不动、脚踏实地的笃实。工匠精神中所深藏的,有格物致知、正心诚意的生命哲学,也有技进乎道、超然达观的人生信念。从赞叹工匠

推崇工匠精神,见证着社会对浮燥风气、短视心态的自我疗治,对美好器物、超凡品质的主动探寻。我们不必人人成为工匠,却可以人人成为工匠精神的践行者。

1.

文中加点字的字音和字形,全都正确的一项是(

)

A.

肺腑(fǔ)

臻于致善

出类拔粹

B.

笃实(dū)

废寝忘食

格物致知

C.

卓越(zhuō)

浮燥风气

超今冠古

D.

推崇(chóng)

正心诚意

巧夺天工

2.

依次填入文中横线处的词语,最恰当的一组是(

)

A.

炉火纯青

内涵

继而

B.

游刃有余

内含

既而

C.

炉火纯青

内涵

既而

D.

游刃有余

内含

继而

3.

下列关于文学常识表述不正确的一项是(

)

A.

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,前人有“六义”的说法,分别是“风”“雅”“颂”“赋”“比”“兴”。

B.

雪莱,美国诗人。代表作有诗歌《西风颂》、诗剧《解放了的普罗米修斯》等。

C.

唐宋八大家是指唐代的韩愈、柳宗元,宋代的欧阳修、王安石、苏洵、苏轼、苏辙和曾巩。

D.

词,又名“诗余”“长短句”,一般分为小令、中调和长调三种,盛行于两宋,代表词人有柳永、苏轼、辛弃疾等。

4.

下列各句中没有语病且语意明确的一项是(

)

A.

我国是世界上第一个在生产上利用水稻杂种优势的国家,杂交水稻比一般水稻每亩增产大约100千克左右。

B.

我市开展“我们的中国梦——文化进万家”活动广受欢迎,几十个社区文艺爱好者热情地围着演员们说个不停。

C.

许多有识之士认为,安全、诚信以及防止传统文化不受污染等问题,目前已经成为制约互联网行业进一步发展的最大瓶颈。

D.

人才培养的质量是衡量一所大学办得好不好的重要因素,大力提升人才培养水平是高等教育改革发展的战略课题。

二、(9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

谈趣味(节选)

朱光潜

①一个人不能同时走两条路,出发时只有一条路可走。从事文艺的人入手不能不偏,不能不依傍门户,不能不先培养一种偏狭的趣味。初喝酒的人对于白酒红酒种种酒都同样地爱喝,他一定不识酒味。到了识酒味时他的嗜好一定偏狭,非是某一家某一年的酒不能喝得畅快。学文艺也是如此,没有尝过某一种门户某一派别的训练和滋味的人总不免有些江湖气。我不知道会喝酒的人是否可以从非某一家某一年的酒不喝,进到只要是好酒都可以识出味道;但是我相信学文艺者应该能从非某家某派诗不读,做到只要是好诗都可领略到滋味的地步。这就是说,学文艺的人入手虽不能不偏,后来却要能不偏,能凭高俯视一切门户派别,看出偏的弊病。

②文学本来一国有一国的特殊趣味,一时有一时的特殊风尚。就西方诗说,拉丁民族的诗有为日耳曼民族所不能欣赏的境界,日耳曼民族的诗也有为非拉丁民族所能欣赏的境界。寝馈于古典派作品既久者对于浪漫派作品往往格格不入;寝馈于象征派既久者亦觉得其他作品都索然无味。中国诗的风尚也是随时代变迁。汉魏六朝唐宋各有各的派别,各有各的信徒。明人尊唐,清人尊宋,好高古者祖汉魏,喜艳妍者推重六朝和西昆。门户之见也往往很严。

③但是门户之见可以范围初学者而不足以羁縻大雅。读诗较广泛者,常觉得自己的趣味时时在变迁中,久而久之,有如江湖游客,寻幽览胜,风雨晦明,川原海岳,各有妙境,吾人正不必以此所长,量彼所短,各派都有长短,取长弃短,才无偏蔽。古今的优劣实在不易下定评,古有古的趣味,今也有今的趣味,我们不必强其同。

④文艺上一时的风尚向来是靠不住的。在法国十七世纪新古典主义盛行时,十六世纪的诗被人指摘,体无完肤;到浪漫主义时代,大家又觉得七星派诗人亦自有独到境界;现在浪漫的潮流平息了,大家又觉得从前被人鄙视的作品,亦自有不可磨灭处。个人的趣味演进亦往往如此。涉猎愈广博,偏见愈减少,趣味亦愈纯正。从浪漫派脱胎者到能见出古典派的妙处时,专在唐宋做功夫者到能欣赏六朝人作品时,笃爱苏辛词者能领略温李的情韵时,才算打通了诗的一关。好浪漫派而止于浪漫者,或是好苏辛而止于苏辛者,终不免坐井观天,诬天渺小。

5.

下列关于原文内容理解和分析,正确的一项是(

)

A.

学文艺者初学时的偏狭可以理解,但是最终应跳出门户之见。

B.

拉丁民族诗和日耳曼民族的诗都只有本民族的人才能彻底欣赏。

C.

无论是汉魏六朝、唐宋诗还是西昆体,各时代的初学者都必须接受门户之见的限制。

D.

浪漫主义取代古典主义恰好证明了文艺具有的时尚特点。

6.

下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(

)

A.

首段以喝酒的生活体验来论证学文艺的人由原初的偏到要发展到后来的不偏。

B.

第二段以古今中外的文艺欣赏的不同风尚,来论述文艺人往往有严格的门户之见。

C.

作者总结到,对于古今中外任何一派的文艺作品,只要是涉猎越广泛,不止步于一门一派,就会渐渐消除坐井观天的狭隘。

D.

联系不同时代的文艺风尚,作者认为,任何人学习文艺,都会经历最初的偏狭与门户之见,到后来偏见自会减少。

7.

根据原文内容,下列说法不正确的一项是(

)

A.

从事文艺的人入手时出现偏于门户的现象是正常的,产生偏狭的趣味也无可厚非。

B.

读诗较广泛的人,常会觉得自己的趣味时时处在变迁中,其实正在消除偏蔽。

C.

在英国浪漫主义盛行时,十七、十八两个世纪的诗歌已失去了艺术价值。

D.

喜欢各种派别的诗歌且能真正领会各有其长的妙处时才算得上欣赏诗歌上的贯通。

三、(12分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

(一)

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师”。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(节选自韩愈《师说》)

(二)

二十一日,宗元白:辱书云,欲相师,仆道不笃,业甚浅近,环顾其中,未见可师者。虽尝好言论,为文章,甚不自是也。不意吾子自京师来蛮夷间,乃幸见取。仆自卜固无取假令有取亦不敢为人师为众人师且不敢况敢为吾子师乎?

孟子称:“人之患在好为人师。”由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,未闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

(节选自柳宗元《答韦中立论师道书》)

注:《答韦中立论师道书》是作者被贬永州期间给韦中立的一封回信。韦中立,潭州刺史韦彪之孙,元和十四年(819)进士。未中进士时,曾写信要求拜柳宗元为师,并不辞道远,从长安到永州去拜访求教。后来柳宗元不断地对他进行帮助。

8.

下列句中加点字词解释不正确的一项是(

)

A.

古之圣人,其出人也远矣。

出人:超出一般人。

B.

今之众人,其下圣人也亦远矣。

众人:一般人。

C.

巫医乐师百工之人,君子不齿。

不齿:不与同列,意思是看不起。

D.

以为狂人。

以为:认为。

9.

下列句中加点字的用法完全相同的一项是

(

)

A

其皆出于此乎?

环顾其中

B.

则群聚而笑之

人之患在好为人师

C.

今其智乃反不能及

乃幸见取

D.

小学而大遗

又挈挈而东

10.

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(

)

A.

仆自卜/固无取/假令有取亦不敢/为人师为众人师/且不敢/况敢为吾子师乎

B.

仆自卜固无取/假令有取/亦不敢为人/师为众人师/且不敢/况敢为吾子师乎

C.

仆自卜固无取/假令有取亦不敢/为人师为众人师/且不敢/况敢为吾子师乎

D.

仆自卜固无取/假令有取/亦不敢为人师/为众人师且不敢/况敢为吾子师乎

11.

下列对原文内容的概括和分析,不正确的一项是(

)

A.

《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文。文章阐说从师求学的道理,讽刺耻于相师的世态,教育了青年,起到转变风气的作用。

B.

《师说》选文第一段连用三个对比,层层深入,从不同侧面批判了当时社会上“耻学于师”的陋习。

C.

柳宗元在文中,说自身条件很差,够不上资格当老师。他那些自谦之词,是对韦中立的“欲相师”婉言谢绝。

D.

柳文用谐谑之语,举韩愈之例,否定师道,内里隐含无比的悲凄和沉痛,也隐含着对韩愈的同情理解以及对浮薄世风的愤懑。

12.

把下列句子翻译成现代汉语。

(1)师者,所以传道受业解惑也。

(2)是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

(3)舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

第Ⅱ卷(共117分)

四、(27分)

阅读李煜的《虞美人》,回答问题。

虞美人

李煜

春花秋月何时了?往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

13.

下列对这首词理解与分析,错误的一项是(

)

A.

这首词大约作于李煜归宋后的第三年,语言明净、清新,全词含蓄委婉地表达了他的亡国之痛和故国之思。

B.

全词以问起,以答结,由问天、问人而到自问,使作者沛然莫御的愁思贯穿始终,形成沁人心脾的美感效应。

C.

前六句的章法是三度对比,隔句相承,反复对比宇宙之永恒不变与人生之短暂无常,富有哲理意味,感慨深沉。

D.

词人将俘囚生活的幽怨、月夜听风的无眠、物是人非的无奈、愁怀难解的悲凉,以及对往日帝王生活的怀想,编织在一起,说尽故国之思。

14.

试从手法和情感角度赏析“问君能有许多愁?恰似一江春水向东流”。

【答案】

15.

补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(1)__________________,问苍茫大地,谁主沉浮?(毛泽东《沁园春·长沙》)

(2)_______________

,食野之萍。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。(曹操《短歌行》)

(3)《梦游天姥吟留别》的主旨句是:___________,_________?

(4)_______________,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

(5)羽扇纶巾,谈笑间,_______________

。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

(6)_______________

,金石可镂。(《荀子·劝学》)

(7)在《赤壁赋》中,苏轼用“_________”一句,生动形象地描绘出从东山之上升起的月亮在夜空中缓缓移动的情形。

五、(20分)

阅读下面文章,完成下面小题。

草木深

晓寒

①在我的认知里,村庄是存在于一种秩序中的,山和水,土地和房屋,各安其间,井然有序。村庄里的草木,同样遵从于一种秩序,沿着时间之足穿过风,穿过雨水,穿过很多东西,从来不知道偷懒,也不会有所偏倚,一生都在通向一条春荣秋谢的路。它们以不同的姿势贴近村庄,把村庄覆盖,假使一个陌生人像翻书一样把它们轻轻地揭开,村庄的秘密便会毫无缓冲地暴露在眼前:黛色的屋顶,炊烟,牛羊,一垄一垄的稻子,弯着腰劳作的农人。

②我是在草木里长大的,我从来不怀疑草木的忠诚,它们不会让一个外来者轻易地窥探,习惯了用自己的枝枝叶叶,守护着村庄的私密。

③进入城市以后,我经常会在无眠的夜里找寻最初的记忆,希望以此来安慰不断入侵我内心的怀想,但在一番搜肠刮肚之后,发觉我小时候的事情早已忘得一干二净。我只记得端午节时插在大门边的蕲艾,菖蒲,还有缠绕的葛藤,它们看着我进进出出,有时候像恶作剧一样,借助穿堂风把泥土的气息塞进我的呼吸,令我猝不及防。有些事情,连我自己都觉得不可信,纵使生活困窘,我的童年也应该有意想不到的斑斓,几种平常的草木,怎么就这样轻松地收买了我那一段记忆?

④草木毫不费力地占领了我记忆的一端,但并不见得我那时如何喜欢草木。有很长一段时间,我都觉得村庄的草木是一种不必要的存在。我厌倦它们,它们长在路边,打湿早行人的裤脚,把枝丫伸向屋顶,吞噬阳光,堵塞瓦楞的沟壑,让雨水漏进屋来,潜入稻田和菜地,挖空心思抢庄稼的风头。我拿着刀去砍它们,背着锄头去铲,用手使劲拔,连根拔掉,我大概还想过,要是能像赶牛羊一样,把村庄里的草木赶得一根不剩,只留下纯粹的庄稼,一条条光溜溜的泥巴路,天与地之间坦荡如砥,这样,村庄里的人便能省略大把的汗水。

⑤就在我开始构思这个宏大理想的时候,我的喉咙突然痛了起来,没有任何征兆,痛得连喝水都要小心翼翼。祖父见了说,没事,是上火了。他从山上挖来一种树根熬成水端到我面前,笑着说赶紧喝了吧,喝了就好了。当时我并不相信这种土办法能瓦解我的疼痛,我切一段稻草当吸管,一点点吸进去,苦,涩,酸,好像所有人类难以接受的味道都集中在这水里,弄得我头晕目眩,只是没想到几天后,竟奇迹般地好了。

⑥从那时起,我感到了草木的神秘,我觉得它们的身上蕴藏着一股强大的力量。我开始审视周围的草木,村庄里到底有多少草木呢?到处都是,从一座山头扑向另一座山头,没有人数得清,连年纪最大的老人也弄不清。我想它们大约是被风吹来的,一阵大风,从山那边吹过来,它们落户以后,忙着开疆拓土,攻占所有的空隙,连一条石头缝都不放过。它们带着露水,披着烟霭,把村庄揽在怀里。村庄累了,困了,就躺在它们的怀抱之中,草木歌唱,歌声把村庄带进沉沉的梦乡。

⑦祖父有一双巧手,他会用稻草和梧桐树皮打草鞋,半天的工夫打一双,穿上去软绵绵的。他还会用山棕织蓑衣,用箬叶织斗笠。我看过他织蓑衣,用一个五齿耙撕扯棕片,一点点地扯,扯出的丝像女人长长的头发,他弄一点水把手掌打湿,将丝搓成一根根细细的绳子,然后在屋坪里打开一床晒垫,把棕片铺好,操起钢针飞针走线,他半蹲着,身子往一侧倾,右手不停地来回,钢针和绳子随着他的手穿过来绕过去,像一个老渔夫在织网一样。偶尔他也会站起来拿着他那根长烟杆抽烟,在烟雾里打量自己的作品,似乎在想哪里要挡风,哪里要遮雨。阳光把祖父的影子压弯,他再一次穿针引线,好像要把阳光也一起织进去,用储存的阳光来驱赶风雨。外出干农活,穿戴祖父织的蓑衣斗笠,我成了江南的“蓑笠翁”,风雨不止一次拖拽着寒冷,疲惫,在天空之下汹涌而来,试图淹没一切,而每一次,我都凭着草木构筑的温暖,从容地穿过了层层叠叠的纠缠。

⑧母亲会在一家人闲着的时候,突然从屋角搬出一坛浸熟的野柿子,或者一大把板栗,煮熟的苦珠,一袋子酸枣糕。餐桌上也经常变换花样,一碗香喷喷的蘑菇,橡子豆腐,一盆子艾叶粑粑。日子困顿,母亲以一个母亲的力量为一家人驱逐着贫穷的阴影。霜降时节,父亲照旧从对面的山上挑回来一筐筐木炭,木炭乌黑,每一根都闪着光泽,还保留着树干的雏形,一根根木炭在寒冬里复活,变成亮堂堂的炉火,变成腊肉的香,最终以一种笑容的形式停留在我们的脸上。

⑨草木赐予了我们一种不可复制的生活,成为我们获取快乐的源头,离开了草木,我们只能接受生活的种种非难,即使愿意倾我所有,也难以抵御接踵而来的黯淡和荒芜。

⑩时间固执地改变着一切,草木长高,村庄变矮,我在草木之下劳作,歇息,枕着泥土仰望草木,我看到阳光从它们身上流过,镶上一层绿油油的底色,我看到雨在上面冒出白烟,我看到不断改变的色彩,如同一万只蝴蝶的跌落,那是大地之上的一场蝴蝶雨。我再一次感到秩序的可爱,村庄属于草木,草木也属于村庄,我们把自己交给草木,在草木的深处皈依。

16.

下列对文章的理解与分析,不恰当的两项是(

)

A.

第一段写村庄里的草木春荣秋谢,在村庄里到处生长,覆盖了村庄的秘密,揭示了草木和村庄的密切关系。

B.

进入城市以后,我就把草木忘得一干二净,我不再喜欢那些童年记忆中的带着泥土气息的草木。

C.

在村庄的时候,我曾经很不喜欢草木,觉得它们是不必要的存在,想把它们统统连根拔掉,彻底赶出村庄。

D.

草木有着旺盛的生命力,赐予我们不可复制的生活,给予我们生活的食物,成为我快乐的主要源头。

E.

文章采用记叙、抒情、说理等表达方式,叙述了在村庄贫穷而美好的生活,阐述了草木在我们生活中的重要作用。

17.

结合全文分析作者为什么说那时不见得多喜欢草木,可是小草却占领了我记忆的一端?

18.

赏析文中划线的语句。

19.

“草木,成为我们获取快乐的源头。”你认同作者的看法吗?结合生活经验谈谈你的体会。

六、(10分)

20.

第五单元“整本书阅读”推荐阅读的学术著作《乡土中国》,是费孝通先生在20世纪40年代后期所著的一部研究中国乡村社会特点的社会学著作。小明很想研读一番,但看看目录,概念繁多,翻翻内容,枯燥无味。几次翻开,又几次放下。请你结合自己的阅读经验,给小明介绍阅读《乡土中国》的方法。

21.

为进一步做好滨海新区禁毒宣传工作,巩固我区“全国禁毒示范城区”的创建成果,作为一名社区志愿者,请为志愿活动写两句禁毒宣传语,要求使用修辞格。

七、(60分)

22.

阅读下面的材料,根据要求写作。

习近平总书记在新年贺词中说:“这个时候,快递小哥、环卫工人、出租车司机以及千千万万的劳动者,还在辛勤工作,我们要感谢这些美好生活的创造者、守护者。”生活中,有很多平凡的劳动者值得我们关注,发生在他们身上的不少事也可能触动我们的心灵。

选一个你熟悉的劳动者,写一篇记叙文,题目自拟,不少于700字。

要求:思想健康,叙事符合逻辑;有故事,有细节;书写清晰;不得抄袭,不得套作。

参考答案

1.

D

2.

A

3.B

4.D

5.

A

6.

D

7.

C

8.

D

9.

C

10.

D

11.

D

12.

(1)老师,是依靠他来传授道、教授学业、解除疑惑的人。

(2)因此圣人更加圣明,愚人更加愚钝。圣人能成为圣人的原因,愚人会成为愚人的原因,大概都(是)出于这个吧?

(3)(箫声)使深谷中潜藏的蛟龙听了起舞,使独坐孤舟的寡妇听了落泪。

13.

A

14.

设问发人深思。用满江的春水来比喻满腹的愁恨,呼应了“春花”“东风”等点明季节的词语,又把抽象的愁绪形象化,写出了愁绪的奔腾不息和连绵不绝的特点。设问,比喻,抒发了词人深重、难以遏制的愁绪。

15.

(1).

怅寥廓

(2).

呦呦鹿鸣

(3).

安能摧眉折腰事权贵

(4).

使我不得开心颜

(5).

无边落木萧萧下

(6).

樯橹灰飞烟灭

(7).

锲而不舍

(8).

徘徊于斗牛之间

16.

BD

17.

草木带给人们恩赐,医用、食用等;草木带给村庄安详;草木遵守着一种秩序,守护村庄的秘密,给人以心灵的皈依;对草木的追忆中寄托对祖辈的怀念;远离自然后的失落、遗憾。

18.

运用拟人、排比,把草木比作开疆拓土的军队,具体生动地展示了草木走进村庄的过程,把草木与村庄比作母子关系,贴切形象地表达了草木带给村庄的影响。表现了作者对草木的深厚情感,增强了作品的感染力,达到感人的效果。

19.

认同,草木在生活中是必要的,带给人们快乐和美的感受或带给人们心灵的安详等。

20.

在阅读学术著作中,应用“三步骤”(略读——精读——研读)的方法来进行阅读。先通过“略读”,基本了解《乡土中国》的大体内容,对其结构有初步的了解,然后通过“精读”,选择自己感兴趣的方面对《乡土中国》中的一些概念进行细致的解读,一边阅读,一边批注。最后结合自身的生活经验再读《乡土中国》,对其中感兴趣的问题开展深入的专题研究。

21.

(1)依法禁毒手牵手,和谐社会心连心。

(2)合成毒品猛于虎,拒之身外保净土。

本试卷分为第I卷(选择题)和第II卷两部分,第I卷为第1至5页,第II卷为第6至10页。试卷满分150分。考试时间120分钟。

第Ⅰ卷(选择题

共33分)

一、(12分)

阅读下面一段文字,完成下面小题。

将一门技术掌握到

,这固然是工匠精神,但工匠精神的

又远不限于此。有人说:“没有一流的心性,就没有一流的技术。”的确,倘若没有发自肺腑、专心如一的热爱,怎能有废寝忘食、尽心竭力的付出;没有臻于致善、超今冠古的追求,怎能有出类拔粹、巧夺天工的卓越;没有冰心一片、物我两忘的境界,怎能有雷打不动、脚踏实地的笃实。工匠精神中所深藏的,有格物致知、正心诚意的生命哲学,也有技进乎道、超然达观的人生信念。从赞叹工匠

推崇工匠精神,见证着社会对浮燥风气、短视心态的自我疗治,对美好器物、超凡品质的主动探寻。我们不必人人成为工匠,却可以人人成为工匠精神的践行者。

1.

文中加点字的字音和字形,全都正确的一项是(

)

A.

肺腑(fǔ)

臻于致善

出类拔粹

B.

笃实(dū)

废寝忘食

格物致知

C.

卓越(zhuō)

浮燥风气

超今冠古

D.

推崇(chóng)

正心诚意

巧夺天工

2.

依次填入文中横线处的词语,最恰当的一组是(

)

A.

炉火纯青

内涵

继而

B.

游刃有余

内含

既而

C.

炉火纯青

内涵

既而

D.

游刃有余

内含

继而

3.

下列关于文学常识表述不正确的一项是(

)

A.

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,前人有“六义”的说法,分别是“风”“雅”“颂”“赋”“比”“兴”。

B.

雪莱,美国诗人。代表作有诗歌《西风颂》、诗剧《解放了的普罗米修斯》等。

C.

唐宋八大家是指唐代的韩愈、柳宗元,宋代的欧阳修、王安石、苏洵、苏轼、苏辙和曾巩。

D.

词,又名“诗余”“长短句”,一般分为小令、中调和长调三种,盛行于两宋,代表词人有柳永、苏轼、辛弃疾等。

4.

下列各句中没有语病且语意明确的一项是(

)

A.

我国是世界上第一个在生产上利用水稻杂种优势的国家,杂交水稻比一般水稻每亩增产大约100千克左右。

B.

我市开展“我们的中国梦——文化进万家”活动广受欢迎,几十个社区文艺爱好者热情地围着演员们说个不停。

C.

许多有识之士认为,安全、诚信以及防止传统文化不受污染等问题,目前已经成为制约互联网行业进一步发展的最大瓶颈。

D.

人才培养的质量是衡量一所大学办得好不好的重要因素,大力提升人才培养水平是高等教育改革发展的战略课题。

二、(9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

谈趣味(节选)

朱光潜

①一个人不能同时走两条路,出发时只有一条路可走。从事文艺的人入手不能不偏,不能不依傍门户,不能不先培养一种偏狭的趣味。初喝酒的人对于白酒红酒种种酒都同样地爱喝,他一定不识酒味。到了识酒味时他的嗜好一定偏狭,非是某一家某一年的酒不能喝得畅快。学文艺也是如此,没有尝过某一种门户某一派别的训练和滋味的人总不免有些江湖气。我不知道会喝酒的人是否可以从非某一家某一年的酒不喝,进到只要是好酒都可以识出味道;但是我相信学文艺者应该能从非某家某派诗不读,做到只要是好诗都可领略到滋味的地步。这就是说,学文艺的人入手虽不能不偏,后来却要能不偏,能凭高俯视一切门户派别,看出偏的弊病。

②文学本来一国有一国的特殊趣味,一时有一时的特殊风尚。就西方诗说,拉丁民族的诗有为日耳曼民族所不能欣赏的境界,日耳曼民族的诗也有为非拉丁民族所能欣赏的境界。寝馈于古典派作品既久者对于浪漫派作品往往格格不入;寝馈于象征派既久者亦觉得其他作品都索然无味。中国诗的风尚也是随时代变迁。汉魏六朝唐宋各有各的派别,各有各的信徒。明人尊唐,清人尊宋,好高古者祖汉魏,喜艳妍者推重六朝和西昆。门户之见也往往很严。

③但是门户之见可以范围初学者而不足以羁縻大雅。读诗较广泛者,常觉得自己的趣味时时在变迁中,久而久之,有如江湖游客,寻幽览胜,风雨晦明,川原海岳,各有妙境,吾人正不必以此所长,量彼所短,各派都有长短,取长弃短,才无偏蔽。古今的优劣实在不易下定评,古有古的趣味,今也有今的趣味,我们不必强其同。

④文艺上一时的风尚向来是靠不住的。在法国十七世纪新古典主义盛行时,十六世纪的诗被人指摘,体无完肤;到浪漫主义时代,大家又觉得七星派诗人亦自有独到境界;现在浪漫的潮流平息了,大家又觉得从前被人鄙视的作品,亦自有不可磨灭处。个人的趣味演进亦往往如此。涉猎愈广博,偏见愈减少,趣味亦愈纯正。从浪漫派脱胎者到能见出古典派的妙处时,专在唐宋做功夫者到能欣赏六朝人作品时,笃爱苏辛词者能领略温李的情韵时,才算打通了诗的一关。好浪漫派而止于浪漫者,或是好苏辛而止于苏辛者,终不免坐井观天,诬天渺小。

5.

下列关于原文内容理解和分析,正确的一项是(

)

A.

学文艺者初学时的偏狭可以理解,但是最终应跳出门户之见。

B.

拉丁民族诗和日耳曼民族的诗都只有本民族的人才能彻底欣赏。

C.

无论是汉魏六朝、唐宋诗还是西昆体,各时代的初学者都必须接受门户之见的限制。

D.

浪漫主义取代古典主义恰好证明了文艺具有的时尚特点。

6.

下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(

)

A.

首段以喝酒的生活体验来论证学文艺的人由原初的偏到要发展到后来的不偏。

B.

第二段以古今中外的文艺欣赏的不同风尚,来论述文艺人往往有严格的门户之见。

C.

作者总结到,对于古今中外任何一派的文艺作品,只要是涉猎越广泛,不止步于一门一派,就会渐渐消除坐井观天的狭隘。

D.

联系不同时代的文艺风尚,作者认为,任何人学习文艺,都会经历最初的偏狭与门户之见,到后来偏见自会减少。

7.

根据原文内容,下列说法不正确的一项是(

)

A.

从事文艺的人入手时出现偏于门户的现象是正常的,产生偏狭的趣味也无可厚非。

B.

读诗较广泛的人,常会觉得自己的趣味时时处在变迁中,其实正在消除偏蔽。

C.

在英国浪漫主义盛行时,十七、十八两个世纪的诗歌已失去了艺术价值。

D.

喜欢各种派别的诗歌且能真正领会各有其长的妙处时才算得上欣赏诗歌上的贯通。

三、(12分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

(一)

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师”。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(节选自韩愈《师说》)

(二)

二十一日,宗元白:辱书云,欲相师,仆道不笃,业甚浅近,环顾其中,未见可师者。虽尝好言论,为文章,甚不自是也。不意吾子自京师来蛮夷间,乃幸见取。仆自卜固无取假令有取亦不敢为人师为众人师且不敢况敢为吾子师乎?

孟子称:“人之患在好为人师。”由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,未闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

(节选自柳宗元《答韦中立论师道书》)

注:《答韦中立论师道书》是作者被贬永州期间给韦中立的一封回信。韦中立,潭州刺史韦彪之孙,元和十四年(819)进士。未中进士时,曾写信要求拜柳宗元为师,并不辞道远,从长安到永州去拜访求教。后来柳宗元不断地对他进行帮助。

8.

下列句中加点字词解释不正确的一项是(

)

A.

古之圣人,其出人也远矣。

出人:超出一般人。

B.

今之众人,其下圣人也亦远矣。

众人:一般人。

C.

巫医乐师百工之人,君子不齿。

不齿:不与同列,意思是看不起。

D.

以为狂人。

以为:认为。

9.

下列句中加点字的用法完全相同的一项是

(

)

A

其皆出于此乎?

环顾其中

B.

则群聚而笑之

人之患在好为人师

C.

今其智乃反不能及

乃幸见取

D.

小学而大遗

又挈挈而东

10.

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(

)

A.

仆自卜/固无取/假令有取亦不敢/为人师为众人师/且不敢/况敢为吾子师乎

B.

仆自卜固无取/假令有取/亦不敢为人/师为众人师/且不敢/况敢为吾子师乎

C.

仆自卜固无取/假令有取亦不敢/为人师为众人师/且不敢/况敢为吾子师乎

D.

仆自卜固无取/假令有取/亦不敢为人师/为众人师且不敢/况敢为吾子师乎

11.

下列对原文内容的概括和分析,不正确的一项是(

)

A.

《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文。文章阐说从师求学的道理,讽刺耻于相师的世态,教育了青年,起到转变风气的作用。

B.

《师说》选文第一段连用三个对比,层层深入,从不同侧面批判了当时社会上“耻学于师”的陋习。

C.

柳宗元在文中,说自身条件很差,够不上资格当老师。他那些自谦之词,是对韦中立的“欲相师”婉言谢绝。

D.

柳文用谐谑之语,举韩愈之例,否定师道,内里隐含无比的悲凄和沉痛,也隐含着对韩愈的同情理解以及对浮薄世风的愤懑。

12.

把下列句子翻译成现代汉语。

(1)师者,所以传道受业解惑也。

(2)是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

(3)舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

第Ⅱ卷(共117分)

四、(27分)

阅读李煜的《虞美人》,回答问题。

虞美人

李煜

春花秋月何时了?往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

13.

下列对这首词理解与分析,错误的一项是(

)

A.

这首词大约作于李煜归宋后的第三年,语言明净、清新,全词含蓄委婉地表达了他的亡国之痛和故国之思。

B.

全词以问起,以答结,由问天、问人而到自问,使作者沛然莫御的愁思贯穿始终,形成沁人心脾的美感效应。

C.

前六句的章法是三度对比,隔句相承,反复对比宇宙之永恒不变与人生之短暂无常,富有哲理意味,感慨深沉。

D.

词人将俘囚生活的幽怨、月夜听风的无眠、物是人非的无奈、愁怀难解的悲凉,以及对往日帝王生活的怀想,编织在一起,说尽故国之思。

14.

试从手法和情感角度赏析“问君能有许多愁?恰似一江春水向东流”。

【答案】

15.

补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(1)__________________,问苍茫大地,谁主沉浮?(毛泽东《沁园春·长沙》)

(2)_______________

,食野之萍。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。(曹操《短歌行》)

(3)《梦游天姥吟留别》的主旨句是:___________,_________?

(4)_______________,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

(5)羽扇纶巾,谈笑间,_______________

。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

(6)_______________

,金石可镂。(《荀子·劝学》)

(7)在《赤壁赋》中,苏轼用“_________”一句,生动形象地描绘出从东山之上升起的月亮在夜空中缓缓移动的情形。

五、(20分)

阅读下面文章,完成下面小题。

草木深

晓寒

①在我的认知里,村庄是存在于一种秩序中的,山和水,土地和房屋,各安其间,井然有序。村庄里的草木,同样遵从于一种秩序,沿着时间之足穿过风,穿过雨水,穿过很多东西,从来不知道偷懒,也不会有所偏倚,一生都在通向一条春荣秋谢的路。它们以不同的姿势贴近村庄,把村庄覆盖,假使一个陌生人像翻书一样把它们轻轻地揭开,村庄的秘密便会毫无缓冲地暴露在眼前:黛色的屋顶,炊烟,牛羊,一垄一垄的稻子,弯着腰劳作的农人。

②我是在草木里长大的,我从来不怀疑草木的忠诚,它们不会让一个外来者轻易地窥探,习惯了用自己的枝枝叶叶,守护着村庄的私密。

③进入城市以后,我经常会在无眠的夜里找寻最初的记忆,希望以此来安慰不断入侵我内心的怀想,但在一番搜肠刮肚之后,发觉我小时候的事情早已忘得一干二净。我只记得端午节时插在大门边的蕲艾,菖蒲,还有缠绕的葛藤,它们看着我进进出出,有时候像恶作剧一样,借助穿堂风把泥土的气息塞进我的呼吸,令我猝不及防。有些事情,连我自己都觉得不可信,纵使生活困窘,我的童年也应该有意想不到的斑斓,几种平常的草木,怎么就这样轻松地收买了我那一段记忆?

④草木毫不费力地占领了我记忆的一端,但并不见得我那时如何喜欢草木。有很长一段时间,我都觉得村庄的草木是一种不必要的存在。我厌倦它们,它们长在路边,打湿早行人的裤脚,把枝丫伸向屋顶,吞噬阳光,堵塞瓦楞的沟壑,让雨水漏进屋来,潜入稻田和菜地,挖空心思抢庄稼的风头。我拿着刀去砍它们,背着锄头去铲,用手使劲拔,连根拔掉,我大概还想过,要是能像赶牛羊一样,把村庄里的草木赶得一根不剩,只留下纯粹的庄稼,一条条光溜溜的泥巴路,天与地之间坦荡如砥,这样,村庄里的人便能省略大把的汗水。

⑤就在我开始构思这个宏大理想的时候,我的喉咙突然痛了起来,没有任何征兆,痛得连喝水都要小心翼翼。祖父见了说,没事,是上火了。他从山上挖来一种树根熬成水端到我面前,笑着说赶紧喝了吧,喝了就好了。当时我并不相信这种土办法能瓦解我的疼痛,我切一段稻草当吸管,一点点吸进去,苦,涩,酸,好像所有人类难以接受的味道都集中在这水里,弄得我头晕目眩,只是没想到几天后,竟奇迹般地好了。

⑥从那时起,我感到了草木的神秘,我觉得它们的身上蕴藏着一股强大的力量。我开始审视周围的草木,村庄里到底有多少草木呢?到处都是,从一座山头扑向另一座山头,没有人数得清,连年纪最大的老人也弄不清。我想它们大约是被风吹来的,一阵大风,从山那边吹过来,它们落户以后,忙着开疆拓土,攻占所有的空隙,连一条石头缝都不放过。它们带着露水,披着烟霭,把村庄揽在怀里。村庄累了,困了,就躺在它们的怀抱之中,草木歌唱,歌声把村庄带进沉沉的梦乡。

⑦祖父有一双巧手,他会用稻草和梧桐树皮打草鞋,半天的工夫打一双,穿上去软绵绵的。他还会用山棕织蓑衣,用箬叶织斗笠。我看过他织蓑衣,用一个五齿耙撕扯棕片,一点点地扯,扯出的丝像女人长长的头发,他弄一点水把手掌打湿,将丝搓成一根根细细的绳子,然后在屋坪里打开一床晒垫,把棕片铺好,操起钢针飞针走线,他半蹲着,身子往一侧倾,右手不停地来回,钢针和绳子随着他的手穿过来绕过去,像一个老渔夫在织网一样。偶尔他也会站起来拿着他那根长烟杆抽烟,在烟雾里打量自己的作品,似乎在想哪里要挡风,哪里要遮雨。阳光把祖父的影子压弯,他再一次穿针引线,好像要把阳光也一起织进去,用储存的阳光来驱赶风雨。外出干农活,穿戴祖父织的蓑衣斗笠,我成了江南的“蓑笠翁”,风雨不止一次拖拽着寒冷,疲惫,在天空之下汹涌而来,试图淹没一切,而每一次,我都凭着草木构筑的温暖,从容地穿过了层层叠叠的纠缠。

⑧母亲会在一家人闲着的时候,突然从屋角搬出一坛浸熟的野柿子,或者一大把板栗,煮熟的苦珠,一袋子酸枣糕。餐桌上也经常变换花样,一碗香喷喷的蘑菇,橡子豆腐,一盆子艾叶粑粑。日子困顿,母亲以一个母亲的力量为一家人驱逐着贫穷的阴影。霜降时节,父亲照旧从对面的山上挑回来一筐筐木炭,木炭乌黑,每一根都闪着光泽,还保留着树干的雏形,一根根木炭在寒冬里复活,变成亮堂堂的炉火,变成腊肉的香,最终以一种笑容的形式停留在我们的脸上。

⑨草木赐予了我们一种不可复制的生活,成为我们获取快乐的源头,离开了草木,我们只能接受生活的种种非难,即使愿意倾我所有,也难以抵御接踵而来的黯淡和荒芜。

⑩时间固执地改变着一切,草木长高,村庄变矮,我在草木之下劳作,歇息,枕着泥土仰望草木,我看到阳光从它们身上流过,镶上一层绿油油的底色,我看到雨在上面冒出白烟,我看到不断改变的色彩,如同一万只蝴蝶的跌落,那是大地之上的一场蝴蝶雨。我再一次感到秩序的可爱,村庄属于草木,草木也属于村庄,我们把自己交给草木,在草木的深处皈依。

16.

下列对文章的理解与分析,不恰当的两项是(

)

A.

第一段写村庄里的草木春荣秋谢,在村庄里到处生长,覆盖了村庄的秘密,揭示了草木和村庄的密切关系。

B.

进入城市以后,我就把草木忘得一干二净,我不再喜欢那些童年记忆中的带着泥土气息的草木。

C.

在村庄的时候,我曾经很不喜欢草木,觉得它们是不必要的存在,想把它们统统连根拔掉,彻底赶出村庄。

D.

草木有着旺盛的生命力,赐予我们不可复制的生活,给予我们生活的食物,成为我快乐的主要源头。

E.

文章采用记叙、抒情、说理等表达方式,叙述了在村庄贫穷而美好的生活,阐述了草木在我们生活中的重要作用。

17.

结合全文分析作者为什么说那时不见得多喜欢草木,可是小草却占领了我记忆的一端?

18.

赏析文中划线的语句。

19.

“草木,成为我们获取快乐的源头。”你认同作者的看法吗?结合生活经验谈谈你的体会。

六、(10分)

20.

第五单元“整本书阅读”推荐阅读的学术著作《乡土中国》,是费孝通先生在20世纪40年代后期所著的一部研究中国乡村社会特点的社会学著作。小明很想研读一番,但看看目录,概念繁多,翻翻内容,枯燥无味。几次翻开,又几次放下。请你结合自己的阅读经验,给小明介绍阅读《乡土中国》的方法。

21.

为进一步做好滨海新区禁毒宣传工作,巩固我区“全国禁毒示范城区”的创建成果,作为一名社区志愿者,请为志愿活动写两句禁毒宣传语,要求使用修辞格。

七、(60分)

22.

阅读下面的材料,根据要求写作。

习近平总书记在新年贺词中说:“这个时候,快递小哥、环卫工人、出租车司机以及千千万万的劳动者,还在辛勤工作,我们要感谢这些美好生活的创造者、守护者。”生活中,有很多平凡的劳动者值得我们关注,发生在他们身上的不少事也可能触动我们的心灵。

选一个你熟悉的劳动者,写一篇记叙文,题目自拟,不少于700字。

要求:思想健康,叙事符合逻辑;有故事,有细节;书写清晰;不得抄袭,不得套作。

参考答案

1.

D

2.

A

3.B

4.D

5.

A

6.

D

7.

C

8.

D

9.

C

10.

D

11.

D

12.

(1)老师,是依靠他来传授道、教授学业、解除疑惑的人。

(2)因此圣人更加圣明,愚人更加愚钝。圣人能成为圣人的原因,愚人会成为愚人的原因,大概都(是)出于这个吧?

(3)(箫声)使深谷中潜藏的蛟龙听了起舞,使独坐孤舟的寡妇听了落泪。

13.

A

14.

设问发人深思。用满江的春水来比喻满腹的愁恨,呼应了“春花”“东风”等点明季节的词语,又把抽象的愁绪形象化,写出了愁绪的奔腾不息和连绵不绝的特点。设问,比喻,抒发了词人深重、难以遏制的愁绪。

15.

(1).

怅寥廓

(2).

呦呦鹿鸣

(3).

安能摧眉折腰事权贵

(4).

使我不得开心颜

(5).

无边落木萧萧下

(6).

樯橹灰飞烟灭

(7).

锲而不舍

(8).

徘徊于斗牛之间

16.

BD

17.

草木带给人们恩赐,医用、食用等;草木带给村庄安详;草木遵守着一种秩序,守护村庄的秘密,给人以心灵的皈依;对草木的追忆中寄托对祖辈的怀念;远离自然后的失落、遗憾。

18.

运用拟人、排比,把草木比作开疆拓土的军队,具体生动地展示了草木走进村庄的过程,把草木与村庄比作母子关系,贴切形象地表达了草木带给村庄的影响。表现了作者对草木的深厚情感,增强了作品的感染力,达到感人的效果。

19.

认同,草木在生活中是必要的,带给人们快乐和美的感受或带给人们心灵的安详等。

20.

在阅读学术著作中,应用“三步骤”(略读——精读——研读)的方法来进行阅读。先通过“略读”,基本了解《乡土中国》的大体内容,对其结构有初步的了解,然后通过“精读”,选择自己感兴趣的方面对《乡土中国》中的一些概念进行细致的解读,一边阅读,一边批注。最后结合自身的生活经验再读《乡土中国》,对其中感兴趣的问题开展深入的专题研究。

21.

(1)依法禁毒手牵手,和谐社会心连心。

(2)合成毒品猛于虎,拒之身外保净土。

同课章节目录