13.1《读书:目的和前提》(课件)(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 13.1《读书:目的和前提》(课件)(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-27 15:41:47 | ||

图片预览

文档简介

13.1 读书:目的和前提

黑塞

第六单元

统编版高中语文必修上册

“书籍是人类进步的阶梯”,这是从小我们就知道的一句良言,至今,还是否在践行?十余载的求学生涯,每日与书本打交道的你,可曾思考过“读书”的真正意义?今天,就让我们一起走近黑塞的一篇文化随笔--《读书:目的和前提》。

新课导入

1.了解黑塞的生平及创作风格,探讨阅读经典作用,培养文化传承与理解素养。

2.理清思路,了解层进式的论证结构,掌握文章严谨的逻辑顺序。

3.了解随笔的相关知识,体会亲切自然的谈话风格,品味文中哲理性语句。

4.学习求学之道,阅读经典著作,感受经典的力量,培养爱读书的好习惯。

学习目标

任务活动一

诵读并识记相关知识

(一)作者:赫尔曼·黑塞简介

(Hermann??Hesse,1877-1962)是20世纪上半叶重要的德语作家之一,生于德国西南部的小城卡尔夫的一个牧师家庭。自幼在浓重的宗教气氛中长大,1891年,他通过“邦试”,考入毛尔布隆神学校。由于不堪忍受经院教育的摧残,半年后逃离学校。这期间他游历许多城市,从事过多种职业 。

27岁发表了长篇小说《彼得·卡门青特》,一举成名。作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品还有《在轮下》《克努尔普》《德米安》《席特哈尔塔》《荒原狼》《纳尔齐斯与歌尔德蒙》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

小说《荒原狼》幻想色彩浓郁,象征意味深远,具有“超现实主义”风格,被托马斯·曼誉为“德国的《尤利西斯》”。他在艺术上深受浪漫主义诗歌影响,被称为德国浪漫派的最后一位骑士。

作品《荒原狼》曾轰动欧美,被托马斯·曼誉为德国的《尤利西斯》。

1946年获诺贝尔文学奖。获奖理由:?“他那些灵思盎然的作品——它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想与高尚的风格”?。?

(二)黑塞关于读书的名言

①各人只能根据自己的需求和喜好慢慢地积累书籍,正如他为自己挑选朋友无二。

②纵使有益的指点和友好的引导使之可能,无论老幼,每人仍应在书国自辟溪径。

③谁读书如恋友,书中真旨就将自行显露,与己融为一体。他所读之得就不会飘逝而去,荡然无存,而是如挚友之所能,同他朝夕相处、相依为命,为他带来欢乐和慰安。

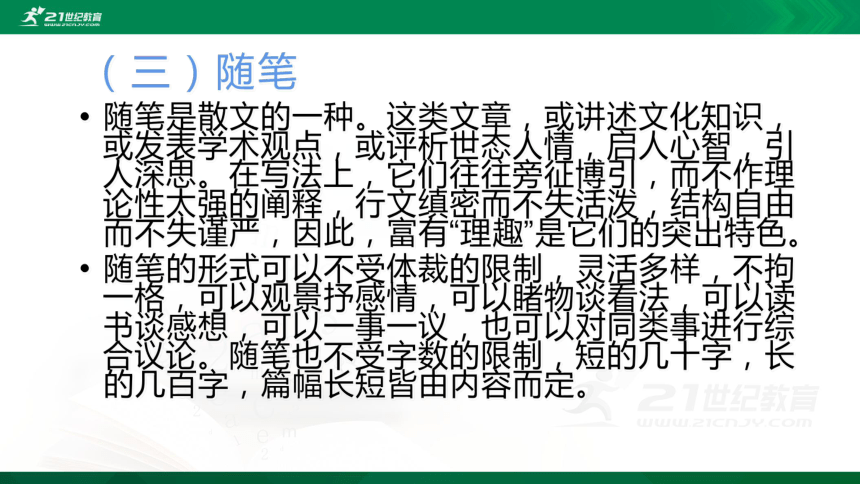

(三)随笔

随笔是散文的一种。这类文章,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,它们往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失谨严,因此,富有“理趣”是它们的突出特色。

随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格,可以观景抒感情,可以睹物谈看法,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事进行综合议论。随笔也不受字数的限制,短的几十字,长的几百字,篇幅长短皆由内容而定。

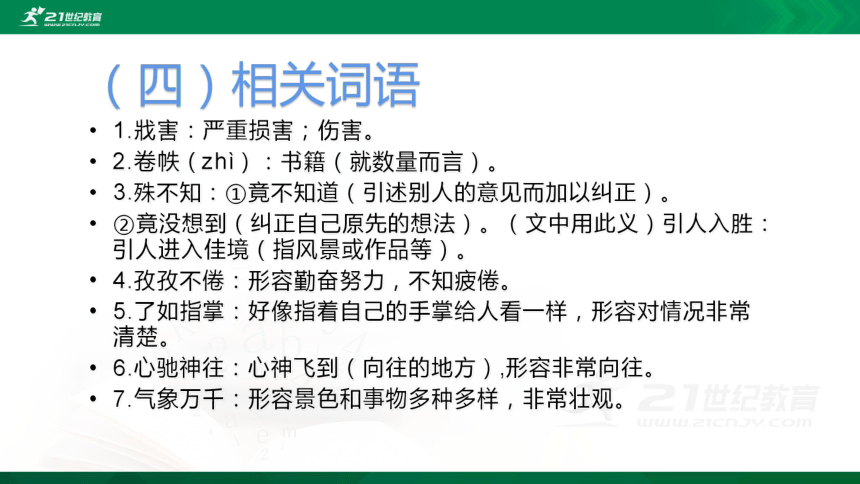

(四)相关词语

1.戕害:严重损害;伤害。

2.卷帙(zhì):书籍(就数量而言)。

3.殊不知:①竟不知道(引述别人的意见而加以纠正)。

②竟没想到(纠正自己原先的想法)。(文中用此义)引人入胜:引人进入佳境(指风景或作品等)。

4.孜孜不倦:形容勤奋努力,不知疲倦。

5.了如指掌:好像指着自己的手掌给人看一样,形容对情况非常清楚。

6.心驰神往:心神飞到(向往的地方),形容非常向往。

7.气象万千:形容景色和事物多种多样,非常壮观。

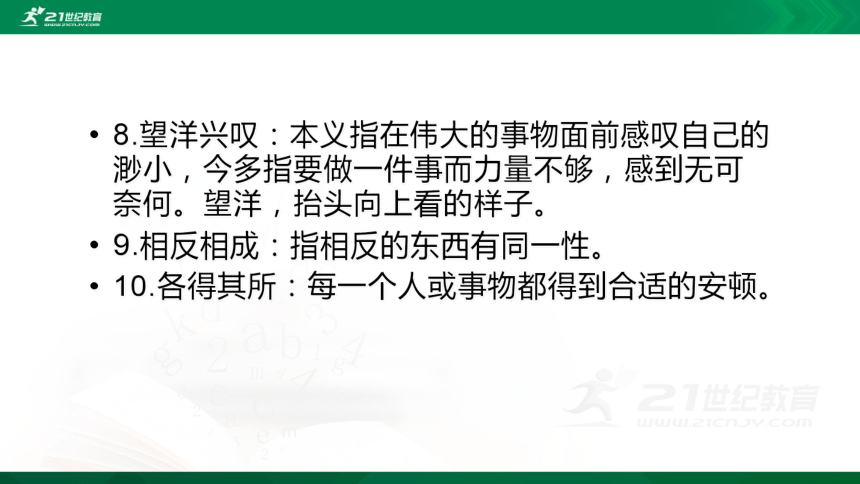

8.望洋兴叹:本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,今多指要做一件事而力量不够,感到无可奈何。望洋,抬头向上看的样子。

9.相反相成:指相反的东西有同一性。

10.各得其所:每一个人或事物都得到合适的安顿。

任务活动二

整体把握

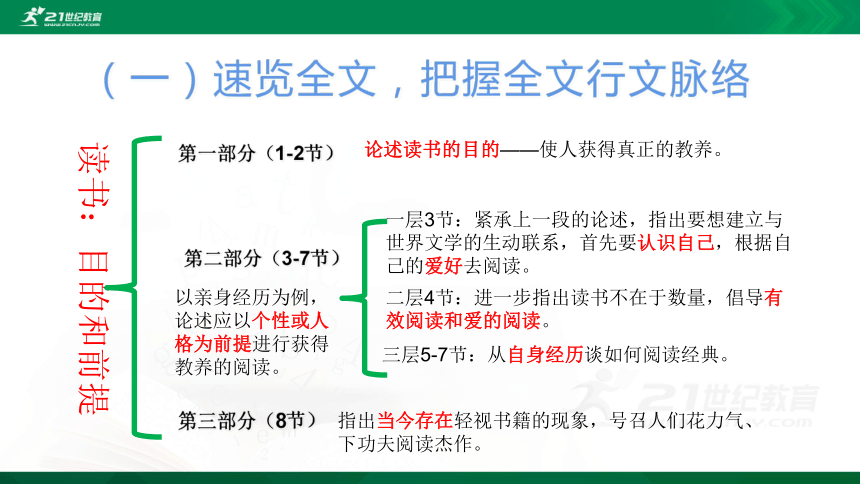

(一)速览全文,把握全文行文脉络

第一部分(1-2节)

读书:目的和前提

第二部分(3-7节)

第三部分(8节)

论述读书的目的——使人获得真正的教养。

以亲身经历为例,论述应以个性或人格为前提进行获得教养的阅读。

一层3节:紧承上一段的论述,指出要想建立与世界文学的生动联系,首先要认识自己,根据自己的爱好去阅读。

二层4节:进一步指出读书不在于数量,倡导有效阅读和爱的阅读。

三层5-7节:从自身经历谈如何阅读经典。

指出当今存在轻视书籍的现象,号召人们花力气、下功夫阅读杰作。

思维简图

读书:目的和前提

前提

目的

获得真正的教养

追求个性或人格

呼吁花力气、下工夫阅读杰作

任务活动三

局部分析

1.第一段中说“真正的修养不追求任何具体目的”,又说教养是“精神和心灵完善的追求”,这是否矛盾?

参考:看似矛盾,实则不然。真正的教养不存在功利的目的,正是为了精神和心灵的自我完善,而“具体目的”指的是通常所说的提高某种能力和本领。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,毕竟它们是生存的手段,但修养或教养是生存的境界。

2.第二段中分析了阅读世界文学的意义,请概括之。

参考:①领略人类所思、所求的广阔和丰盈;②建立自身与整个人类息息相通的生动联系;③使自己生活的节奏跟上时代发展的脉搏;④使自己的人生越来越充实、高尚,越来越有意义。

作者的分析,体现了其思维的严密和深刻的认识。

3.第3段第一句在文章中有何作用?

参考:承上启下。从上文谈研读世界文学是获得教养最重要的途径之一,过渡到下文谈应该怎样研读世界文学。

4.第5段第一句在文章中有何作用?

参考:承上启下。这一句承上启下,引出自身的读书经历,来论证读书要以个性或人格为前提这一观点。

5.赏析第一段中后两句“因此……迎接未来。”

参考: 比喻。把“真正的修养”比作“真正的体育”,“永远都在半道上”指出真正的修养是一种动态的呈现,是一种努力的过程。“既是完成同时又是激励”是说完成了一个目标,又有下一个目标。

6.赏析第四段中前四句。

参考:对比。通过对比点出获得教养的前提是个体的个性或人格。也就是说读书人必须有获得教养的愿望,有个性追求,有完整的人格,这一见解体现了以人为本的思想。

7.第三段在论证上有什么重要特点。

参考: 反面论证。从反面指出读书不从自己爱好出发的危害,进一步表明了要遵从自己爱好去读书的观点。

8.第6节前半部分运用了什么论证方法?

参考: 举例论证。以读《鲁滨逊漂流记》 《一千零一夜》为例谈阅读经典能人发掘到自己感兴趣的东西,从而畅游书海。

9.第8节在论证上有什么特点?

参考: 破立结合。作者先列举一些年轻人的错误认识和做法,在此基础上提出自己的观点:要阅读杰作。杰作是人类文化的结晶,也是语言艺术的典范,它代表了一个时代人文和语言的顶峰。先破后立,论述思路严谨,说服力强。

赏析语言:

小组合作,赏析下列语句:

1.但是仅仅摸着那些书,看着它们的封面、目录和插图之类也使我高兴。

2.果然在“公书林”里找到了书架上一排斯蒂文的书,拿下来翻了几本,虽然只记得了它们的书名,那个下午却消磨得很愉快。

3.清华给我的教益极多,这当中它的图书馆又是我的一大恩师。它比公书林更神气……

4.“各种精美的书刊闪着光……它们在一个19岁青年的心上投下了温情和宁静的光……”“进入到了一个知识上和情感上的新世界,一片灿烂。”

1.但是仅仅摸着那些书,看着它们的封面、目录和插图之类也使我高兴。

明确:

“仅仅”一词表明我的英文程度确实有限,但我对于知识的渴求和兴趣却是浓厚的。一个中学生想“占有”知识的欲望呼之欲出,显示出作者看到摸到这些图书时的欣喜。“虽不能至,心向往之。”而有多少事情,是因为我们心向往之,才变为了现实啊!

2.果然在“公书林”里找到了书架上一排斯蒂文的书,拿下来翻了几本,虽然只记得了它们的书名,那个下午却消磨得很愉快。

明确:“果然”:因为好奇心而去寻找,因为找到了倍感欣喜!和名人相遇的喜悦,虽然用了“消磨”一词,但那是多么美妙的时光!傅首尔“爱就是和相爱的人在一起,做好多好多无聊的事情。”对于作者来说,“爱就是和所爱的书籍在一起,哪怕暂时读不懂它。”

3.清华给我的教益极多,这当中它的图书馆又是我的一大恩师。它比公书林更神气……

明确:

把图书馆比作自己的恩师,可见作者对图书馆的深情。王佐良的恩师有俞平伯、叶公超、钱钟书等等,可见图书馆在作者心目中的地位。“神气”一词带有孩子气的口吻,一种自豪之感。

4.“各种精美的书刊闪着光……它们在一个19岁青年的心上投下了温情和宁静的光……”“进入到了一个知识上和情感上的新世界,一片灿烂。”

明确:

知识的光,知识阅读让他感动,启发他思考走向一个未知的、开阔的、理性的新世界。王佐良在大二上学期参加全校英语演说比赛,获得第一名,演讲的题目是《文学能使生活美好》。大二美国刚出版的《乱世佳人》,借到此书后如获至宝,废寝忘食地读完。

5.我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

理解:“自己的价值”指对阅读的喜爱,对知识的敬重。这句话隔明了阅读的态度:只有怀着对阅读的喜爱,对知识的敬重,对杰作的畏之心,才能体会到杰作的真正价值。

论证特点

①举例论证。文中以作者自己的读书经历为例,将论述的道理寓于故事之中,形象易懂。

②对比论证。文章多处运用对比论证。例如,第2段中“读书绝不是要使我们“散心消遣,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义”,作者连续使用两次“不是要……是……”来论述读书的作用,增强了语言的严密性和说服力。

③比喻论证。如第1段中“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歌,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”,深入浅出地阐明了获得修养是一个不断完善自我的动态过程,而不是短暂的功利性行为

讨论,记者在调查中发现:大学生到图书馆里借阅的基本上是考试辅导类图书。在图书馆里,看大学相关专业图书的人寥寥无几。大学生功利化的读书目的使得大学图书馆在功能上沦为了“自习教室”。

你对上述现象有何看法?请简要概述。

观点一:我对大学生到图书馆里只借阅考试辅导类图书而不是专业图书感到失望和遗憾。虽说现在的大学生已不是天之骄子,但学好大学所规定的专业课程是每一位大学生应该做到的。而大学图书馆藏书丰富,正是大学生深造的主要途径,每一位大学生应该充分利用图书馆对专业课程扩充学习、加深理解,而不应该只盯着考试辅导类图书。对此,希望大学的相关部门能予以正确的引导。

观点二:我认为,大学生到图书馆借阅考试辅导类图书无可厚非。现在的大学生早已不是天之骄子,他们面临着严峻的就业形势,他们不能不对将来的就业早做准备。而且,尽管借阅的是考试辅导图书,他们能够坐下来学习,也说明他们并没有对自己的前途失去信心。因此,对这些大学生的做法我们应该多一些理解。

文化经典著作

《论语》《孟子》《老子》《庄子》《史记》等。

诗歌,如毛泽东诗词,郭沫若、戴望舒、艾青、喊克家、贺敬之、郭小川等的作品;海涅、普希金、惠特曼、泰戈尔等的作品。

剧本,如关汉卿《窦娥冤》、王实甫《西厢记》、汤显祖《牡丹亭》、郭沫若《屈原》、曹禺《雷雨》、老舍《茶馆》、莎士比亚《哈姆雷特》等。语言文学理论著作,如吕叔湘《语文常谈》、朱光潜《谈美书简》、爱克曼《歌德谈话录》

小说,如罗贯中《三国演义》、曹雪芹《红楼梦》、吴敬梓《儒林外史》、鲁迅《呐喊》和《彷徨》、茅盾《子夜》、巴金《家》、老舍《四世同堂》、沈从文《边城》、周立波《暴风骤雨》、路遥《平凡的世界》;塞万提斯《堂吉河德》、雨果《悲惨世界》、巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》、狄更斯《大卫·科波菲尔》、列夫·托尔斯泰《战争与和平》、罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》、海明威《老人与海》、莫泊桑短篇小说、契河夫短篇小说、欧·亨利短篇小说等。散文,如鲁迅杂文、朱自清散文、叶圣陶散文

谢谢聆听

黑塞

第六单元

统编版高中语文必修上册

“书籍是人类进步的阶梯”,这是从小我们就知道的一句良言,至今,还是否在践行?十余载的求学生涯,每日与书本打交道的你,可曾思考过“读书”的真正意义?今天,就让我们一起走近黑塞的一篇文化随笔--《读书:目的和前提》。

新课导入

1.了解黑塞的生平及创作风格,探讨阅读经典作用,培养文化传承与理解素养。

2.理清思路,了解层进式的论证结构,掌握文章严谨的逻辑顺序。

3.了解随笔的相关知识,体会亲切自然的谈话风格,品味文中哲理性语句。

4.学习求学之道,阅读经典著作,感受经典的力量,培养爱读书的好习惯。

学习目标

任务活动一

诵读并识记相关知识

(一)作者:赫尔曼·黑塞简介

(Hermann??Hesse,1877-1962)是20世纪上半叶重要的德语作家之一,生于德国西南部的小城卡尔夫的一个牧师家庭。自幼在浓重的宗教气氛中长大,1891年,他通过“邦试”,考入毛尔布隆神学校。由于不堪忍受经院教育的摧残,半年后逃离学校。这期间他游历许多城市,从事过多种职业 。

27岁发表了长篇小说《彼得·卡门青特》,一举成名。作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品还有《在轮下》《克努尔普》《德米安》《席特哈尔塔》《荒原狼》《纳尔齐斯与歌尔德蒙》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

小说《荒原狼》幻想色彩浓郁,象征意味深远,具有“超现实主义”风格,被托马斯·曼誉为“德国的《尤利西斯》”。他在艺术上深受浪漫主义诗歌影响,被称为德国浪漫派的最后一位骑士。

作品《荒原狼》曾轰动欧美,被托马斯·曼誉为德国的《尤利西斯》。

1946年获诺贝尔文学奖。获奖理由:?“他那些灵思盎然的作品——它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想与高尚的风格”?。?

(二)黑塞关于读书的名言

①各人只能根据自己的需求和喜好慢慢地积累书籍,正如他为自己挑选朋友无二。

②纵使有益的指点和友好的引导使之可能,无论老幼,每人仍应在书国自辟溪径。

③谁读书如恋友,书中真旨就将自行显露,与己融为一体。他所读之得就不会飘逝而去,荡然无存,而是如挚友之所能,同他朝夕相处、相依为命,为他带来欢乐和慰安。

(三)随笔

随笔是散文的一种。这类文章,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,它们往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失谨严,因此,富有“理趣”是它们的突出特色。

随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格,可以观景抒感情,可以睹物谈看法,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事进行综合议论。随笔也不受字数的限制,短的几十字,长的几百字,篇幅长短皆由内容而定。

(四)相关词语

1.戕害:严重损害;伤害。

2.卷帙(zhì):书籍(就数量而言)。

3.殊不知:①竟不知道(引述别人的意见而加以纠正)。

②竟没想到(纠正自己原先的想法)。(文中用此义)引人入胜:引人进入佳境(指风景或作品等)。

4.孜孜不倦:形容勤奋努力,不知疲倦。

5.了如指掌:好像指着自己的手掌给人看一样,形容对情况非常清楚。

6.心驰神往:心神飞到(向往的地方),形容非常向往。

7.气象万千:形容景色和事物多种多样,非常壮观。

8.望洋兴叹:本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,今多指要做一件事而力量不够,感到无可奈何。望洋,抬头向上看的样子。

9.相反相成:指相反的东西有同一性。

10.各得其所:每一个人或事物都得到合适的安顿。

任务活动二

整体把握

(一)速览全文,把握全文行文脉络

第一部分(1-2节)

读书:目的和前提

第二部分(3-7节)

第三部分(8节)

论述读书的目的——使人获得真正的教养。

以亲身经历为例,论述应以个性或人格为前提进行获得教养的阅读。

一层3节:紧承上一段的论述,指出要想建立与世界文学的生动联系,首先要认识自己,根据自己的爱好去阅读。

二层4节:进一步指出读书不在于数量,倡导有效阅读和爱的阅读。

三层5-7节:从自身经历谈如何阅读经典。

指出当今存在轻视书籍的现象,号召人们花力气、下功夫阅读杰作。

思维简图

读书:目的和前提

前提

目的

获得真正的教养

追求个性或人格

呼吁花力气、下工夫阅读杰作

任务活动三

局部分析

1.第一段中说“真正的修养不追求任何具体目的”,又说教养是“精神和心灵完善的追求”,这是否矛盾?

参考:看似矛盾,实则不然。真正的教养不存在功利的目的,正是为了精神和心灵的自我完善,而“具体目的”指的是通常所说的提高某种能力和本领。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,毕竟它们是生存的手段,但修养或教养是生存的境界。

2.第二段中分析了阅读世界文学的意义,请概括之。

参考:①领略人类所思、所求的广阔和丰盈;②建立自身与整个人类息息相通的生动联系;③使自己生活的节奏跟上时代发展的脉搏;④使自己的人生越来越充实、高尚,越来越有意义。

作者的分析,体现了其思维的严密和深刻的认识。

3.第3段第一句在文章中有何作用?

参考:承上启下。从上文谈研读世界文学是获得教养最重要的途径之一,过渡到下文谈应该怎样研读世界文学。

4.第5段第一句在文章中有何作用?

参考:承上启下。这一句承上启下,引出自身的读书经历,来论证读书要以个性或人格为前提这一观点。

5.赏析第一段中后两句“因此……迎接未来。”

参考: 比喻。把“真正的修养”比作“真正的体育”,“永远都在半道上”指出真正的修养是一种动态的呈现,是一种努力的过程。“既是完成同时又是激励”是说完成了一个目标,又有下一个目标。

6.赏析第四段中前四句。

参考:对比。通过对比点出获得教养的前提是个体的个性或人格。也就是说读书人必须有获得教养的愿望,有个性追求,有完整的人格,这一见解体现了以人为本的思想。

7.第三段在论证上有什么重要特点。

参考: 反面论证。从反面指出读书不从自己爱好出发的危害,进一步表明了要遵从自己爱好去读书的观点。

8.第6节前半部分运用了什么论证方法?

参考: 举例论证。以读《鲁滨逊漂流记》 《一千零一夜》为例谈阅读经典能人发掘到自己感兴趣的东西,从而畅游书海。

9.第8节在论证上有什么特点?

参考: 破立结合。作者先列举一些年轻人的错误认识和做法,在此基础上提出自己的观点:要阅读杰作。杰作是人类文化的结晶,也是语言艺术的典范,它代表了一个时代人文和语言的顶峰。先破后立,论述思路严谨,说服力强。

赏析语言:

小组合作,赏析下列语句:

1.但是仅仅摸着那些书,看着它们的封面、目录和插图之类也使我高兴。

2.果然在“公书林”里找到了书架上一排斯蒂文的书,拿下来翻了几本,虽然只记得了它们的书名,那个下午却消磨得很愉快。

3.清华给我的教益极多,这当中它的图书馆又是我的一大恩师。它比公书林更神气……

4.“各种精美的书刊闪着光……它们在一个19岁青年的心上投下了温情和宁静的光……”“进入到了一个知识上和情感上的新世界,一片灿烂。”

1.但是仅仅摸着那些书,看着它们的封面、目录和插图之类也使我高兴。

明确:

“仅仅”一词表明我的英文程度确实有限,但我对于知识的渴求和兴趣却是浓厚的。一个中学生想“占有”知识的欲望呼之欲出,显示出作者看到摸到这些图书时的欣喜。“虽不能至,心向往之。”而有多少事情,是因为我们心向往之,才变为了现实啊!

2.果然在“公书林”里找到了书架上一排斯蒂文的书,拿下来翻了几本,虽然只记得了它们的书名,那个下午却消磨得很愉快。

明确:“果然”:因为好奇心而去寻找,因为找到了倍感欣喜!和名人相遇的喜悦,虽然用了“消磨”一词,但那是多么美妙的时光!傅首尔“爱就是和相爱的人在一起,做好多好多无聊的事情。”对于作者来说,“爱就是和所爱的书籍在一起,哪怕暂时读不懂它。”

3.清华给我的教益极多,这当中它的图书馆又是我的一大恩师。它比公书林更神气……

明确:

把图书馆比作自己的恩师,可见作者对图书馆的深情。王佐良的恩师有俞平伯、叶公超、钱钟书等等,可见图书馆在作者心目中的地位。“神气”一词带有孩子气的口吻,一种自豪之感。

4.“各种精美的书刊闪着光……它们在一个19岁青年的心上投下了温情和宁静的光……”“进入到了一个知识上和情感上的新世界,一片灿烂。”

明确:

知识的光,知识阅读让他感动,启发他思考走向一个未知的、开阔的、理性的新世界。王佐良在大二上学期参加全校英语演说比赛,获得第一名,演讲的题目是《文学能使生活美好》。大二美国刚出版的《乱世佳人》,借到此书后如获至宝,废寝忘食地读完。

5.我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

理解:“自己的价值”指对阅读的喜爱,对知识的敬重。这句话隔明了阅读的态度:只有怀着对阅读的喜爱,对知识的敬重,对杰作的畏之心,才能体会到杰作的真正价值。

论证特点

①举例论证。文中以作者自己的读书经历为例,将论述的道理寓于故事之中,形象易懂。

②对比论证。文章多处运用对比论证。例如,第2段中“读书绝不是要使我们“散心消遣,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义”,作者连续使用两次“不是要……是……”来论述读书的作用,增强了语言的严密性和说服力。

③比喻论证。如第1段中“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歌,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”,深入浅出地阐明了获得修养是一个不断完善自我的动态过程,而不是短暂的功利性行为

讨论,记者在调查中发现:大学生到图书馆里借阅的基本上是考试辅导类图书。在图书馆里,看大学相关专业图书的人寥寥无几。大学生功利化的读书目的使得大学图书馆在功能上沦为了“自习教室”。

你对上述现象有何看法?请简要概述。

观点一:我对大学生到图书馆里只借阅考试辅导类图书而不是专业图书感到失望和遗憾。虽说现在的大学生已不是天之骄子,但学好大学所规定的专业课程是每一位大学生应该做到的。而大学图书馆藏书丰富,正是大学生深造的主要途径,每一位大学生应该充分利用图书馆对专业课程扩充学习、加深理解,而不应该只盯着考试辅导类图书。对此,希望大学的相关部门能予以正确的引导。

观点二:我认为,大学生到图书馆借阅考试辅导类图书无可厚非。现在的大学生早已不是天之骄子,他们面临着严峻的就业形势,他们不能不对将来的就业早做准备。而且,尽管借阅的是考试辅导图书,他们能够坐下来学习,也说明他们并没有对自己的前途失去信心。因此,对这些大学生的做法我们应该多一些理解。

文化经典著作

《论语》《孟子》《老子》《庄子》《史记》等。

诗歌,如毛泽东诗词,郭沫若、戴望舒、艾青、喊克家、贺敬之、郭小川等的作品;海涅、普希金、惠特曼、泰戈尔等的作品。

剧本,如关汉卿《窦娥冤》、王实甫《西厢记》、汤显祖《牡丹亭》、郭沫若《屈原》、曹禺《雷雨》、老舍《茶馆》、莎士比亚《哈姆雷特》等。语言文学理论著作,如吕叔湘《语文常谈》、朱光潜《谈美书简》、爱克曼《歌德谈话录》

小说,如罗贯中《三国演义》、曹雪芹《红楼梦》、吴敬梓《儒林外史》、鲁迅《呐喊》和《彷徨》、茅盾《子夜》、巴金《家》、老舍《四世同堂》、沈从文《边城》、周立波《暴风骤雨》、路遥《平凡的世界》;塞万提斯《堂吉河德》、雨果《悲惨世界》、巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》、狄更斯《大卫·科波菲尔》、列夫·托尔斯泰《战争与和平》、罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》、海明威《老人与海》、莫泊桑短篇小说、契河夫短篇小说、欧·亨利短篇小说等。散文,如鲁迅杂文、朱自清散文、叶圣陶散文

谢谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读