2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》第五单元《鹏之徙于南冥》课件 (32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》第五单元《鹏之徙于南冥》课件 (32张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 355.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

逍遥游

鹏之徙于南冥

一个典故“庄生梦蝶”,庄子有一天睡觉,梦见自己变成了蝴蝶,张开翅膀,在花丛中自由自在的飞舞歌唱。但当他醒来之后,却陷入了沉思:是我做梦变成了蝴蝶,还是蝴蝶做梦变成了我?如果是我变成蝴蝶,为什么我没能体会到蝴蝶独有的飞翔之乐呢?如果是蝴蝶做梦便成了我,为什么这一切会出现在我的梦中呢?于是他就跑过去问老子,老子说:“周即蝴蝶,蝴蝶即周。”老子为什么要这么说呢?我们今天就一起来走进庄子,通过学习《鹏之徙于南冥 》来感受庄子的心灵世界。

导入题目

庄子,名周,战国中期人,哲学家、文学家,后被称为“南华真人”。他继承和发展了老子的哲学思想,是道家学派代表人物,与老子并称“老庄”。

?

庄 子

他一生淡泊名利,主张修身养性;

提倡人要顺从自然的法则,清静无为;

主张精神上的逍遥自在。

庄子思想

庄子天才卓绝,聪明勤奋,“其学无所不窥,并非生来就无用世之心。但是一方面“窃钩者诛,窃国者为诸侯”的腐败社会使他不屑与之为伍,另一方面,“王公大人不能器之”的现实处境又使他无法一展抱负。人世间如此沉浊,他追求自由的心灵只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。

写作背景

梳理积累文言知识

自由朗读课文前三段,找出特殊文言现象,做配套练习题。

自由朗读课文,找出文中出现了几个“笑”字?谁在笑?各笑什么?

整体感知

三笑:

(1)蜩与学鸠笑之,笑鲲鹏。

(2)斥鴳笑之,笑鲲鹏。

(3)宋荣子犹然笑之 ,笑的对象是“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”。

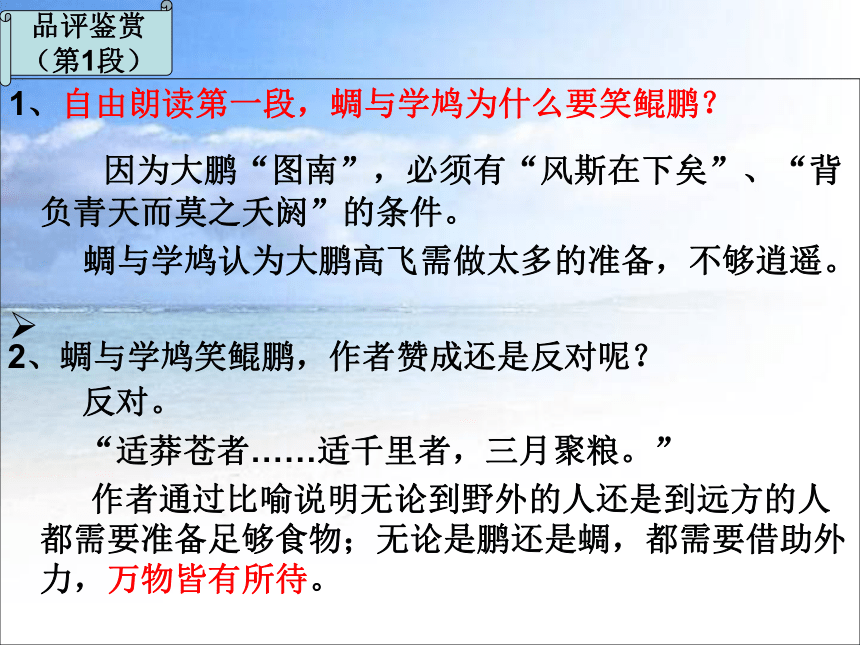

1、自由朗读第一段,蜩与学鸠为什么要笑鲲鹏?

因为大鹏“图南”,必须有“风斯在下矣”、“背负青天而莫之夭阏”的条件。

蜩与学鸠认为大鹏高飞需做太多的准备,不够逍遥。

2、蜩与学鸠笑鲲鹏,作者赞成还是反对呢?

反对。

“适莽苍者……适千里者,三月聚粮。”

作者通过比喻说明无论到野外的人还是到远方的人都需要准备足够食物;无论是鹏还是蜩,都需要借助外力,万物皆有所待。

品评鉴赏

(第1段)

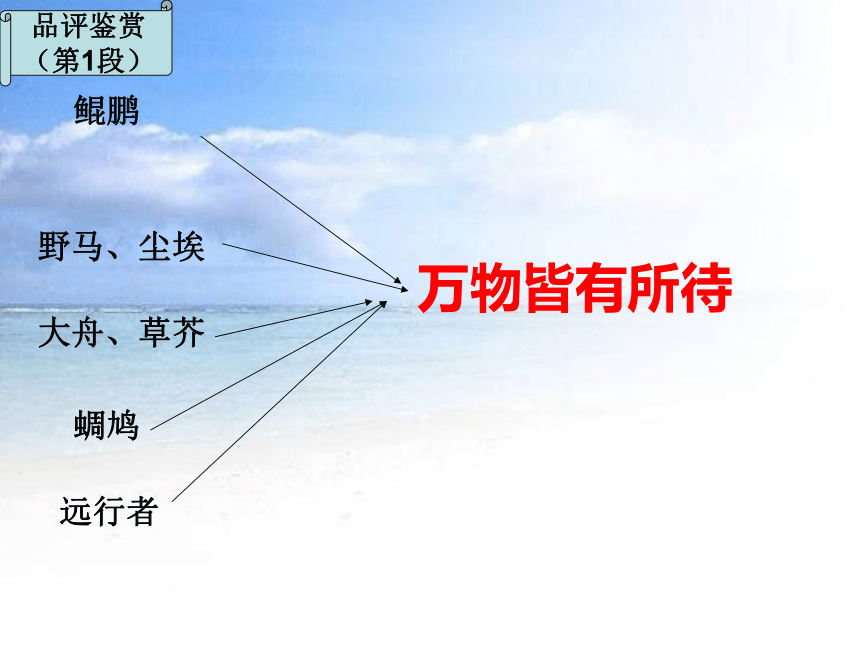

野马、尘埃

大舟、草芥

蜩鸠

远行者

万物皆有所待

鲲鹏

品评鉴赏

(第1段)

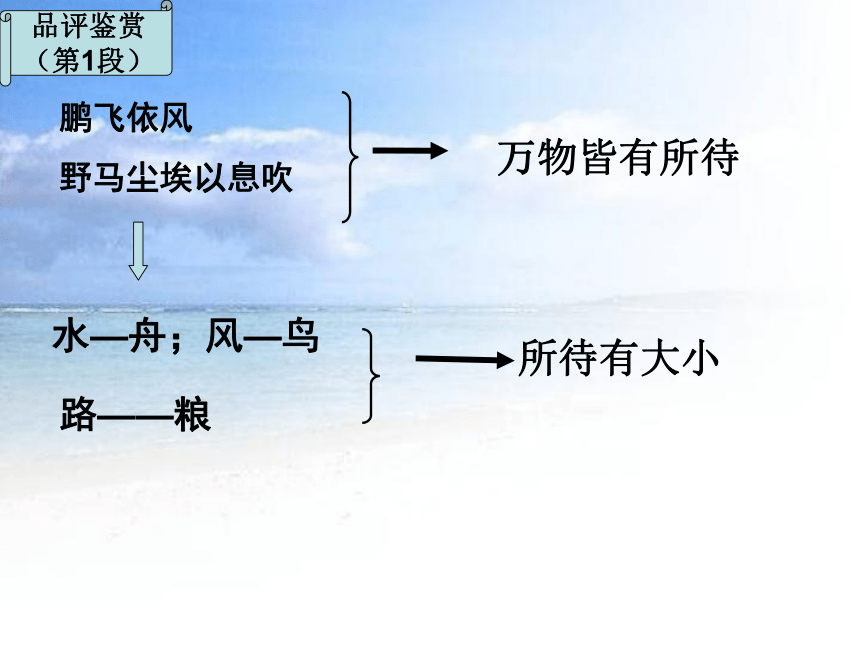

鹏飞依风

野马尘埃以息吹

水—舟;风—鸟

路——粮

万物皆有所待

所待有大小

品评鉴赏

(第1段)

1、自由朗读第二段,斥鴳为何笑鲲鹏?

斥鴳认为,鲲鹏高飞需依赖风力,而自己不追求那样的高度,所以能够摆脱对外力的凭借,自己能够自由地“腾跃”“翱翔”。

2、 庄子对斥鴳的笑持何种态度?

反对,从大与小关系的角度来反驳的。世界上万事万物,所求有大有小,大固然需要凭借,小同样也需要有所凭借,因此“小知不及大知,小年不及大年”是错误的。

燕雀焉知鸿鹄之志?

品评鉴赏

(第2段)

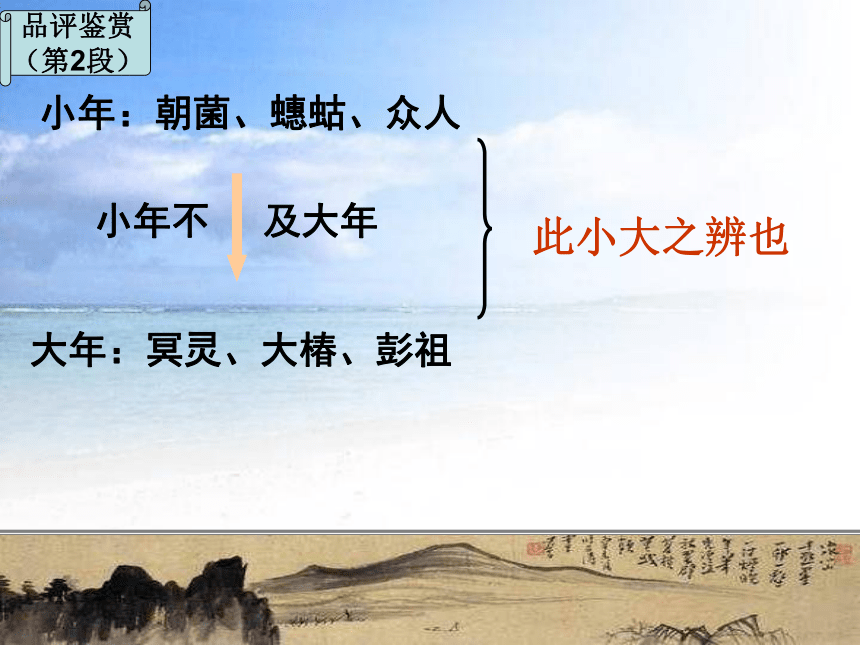

小年:朝菌、蟪蛄、众人

大年:冥灵、大椿、彭祖

此小大之辨也

小年不 及大年

品评鉴赏

(第2段)

品评鉴赏

(第3段)

1、自由朗读第三段,本段提出哪几类人?他们具有怎样的特点?

“知效……征一国者”:其自视也,亦若此矣。

宋荣子:未数数然也,犹有未树也。

列子:彼于致福者,未数数然也。此虽免乎行,犹有所待者也。

至人、神人、圣人:乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者

2、宋荣子为何笑“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”呢?

因为“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也,亦若此矣”。

3、作者对宋荣子持何种态度?

不完全赞同。

“且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。彼其于世,未数数然也。虽然,犹有未树也。”

不仅如此,作者还通过否定比他自由得多的列子来进一步否定他。

品评鉴赏

(第3段)

四类人:犹然可笑

宋荣子:犹有未树

列 子:犹有所待

世人皆有所待

品评鉴赏

(第3段)

作者对“笑”的一方蜩与学鸠、斥鴳、宋荣子都做了否定,对被“笑”的鲲鹏和“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”也都作了否定。并对野马、尘埃、芥、大舟、朝菌、蟪蛄、冥灵、大椿、彭祖、列子等也都一一否定。可以说庄子“笑”万物。庄子为何笑万物?

因为它(他)们都“有所待”,都没有做到“逍遥游”。

前三段小结

笑!庄子“笑”万物!

万物皆“有所待”

↓

万物所待有“小大之辩”

↓

世人亦“有所待”

↓

何为“逍遥游”

↓

如何“逍遥游”

论证思路

无己:忘怀自我,融于自然。

解脱痛苦,获得自由。

无功:勿利于世,有所不为。

不受伤害,享尽天年。

无名:远离仕途,不求名声。

免于刑戮,保全生命。

何为逍遥

“无功”:去功名利禄之心,不汲汲追逐外物。

“无名”:忘荣辱毁誉得失,褒贬任人。

“无已”:忘掉自我,不拘外物,恬静自适。

逍遥之游

何为逍遥

自由阅读后三段,梳理积累文言知识

通假字

(1)爝火不息

(2)藐姑射之山

(3)是其言也,犹时女也

(4)吾以是狂而不信也

(5)将旁礴万物以为一,世蕲乎乱

(通“熄”)

(通“邈”)

(通“汝”)

(通“诳”)

(通“磅”,通“祈”)

词类活用

(1)而我犹尸之

(2)我树之成而实五石

(3)夫子固拙于用大矣

(4)与越人水战

(5)适莽苍者

(6)彼于致福也

(7)吾惊怖其言

(名词作动词,指在其位而无所作为)

(名词作动词,种植;形容词作动词,充满)

(形容词作名词,大的东西)

(名词作状语,在水上)

(形容词作名词,指近郊)

(使动用法,使……到来)

(意动用法,以……为惊讶)

1、自由朗读课文第4段,疏通第四段文意。

尧 许由

让天下

爝火 日月

浸灌 时雨

尧乃诚心诚意

衬托许由的大才大德

许由:天下已治 (实)

代子为王 (名)

我不会追求这宾(次要的东西)

为生只需“一枝、一饮”

庄子通过本则寓言,主要是想告诉我们“什么样的人才能是具备最高境界的人呢?”

“言”外之意:

重实而不重虚名的人,即“圣人无名”)

自由朗读课文第5段,疏通第5段文意

1、庄子通过本则寓言,主要是想告诉我们“什么样的人才能是具备最高境界的人呢?” 不求功,不居功而反有惠及苍生的大功。(这一寓言,主旨是“神人无功”)

品读思考

2、作者是怎样来论述的?

作者通过肩吾和连叔的对话,塑造了一个神奇的姑射山的神人形象,他“不食五谷,吸风饮露”,有拯救天下之大功,却不求功,不居功。

自由朗读课文第6段,疏通第6段文意

1、本则讲述了什么内容?

第6段通过惠子与庄子的对话,讨论用与无用,小用与大用,无所可用,却无所害的道理,形象的阐明了“至人无己”的主旨,其实是进一步论证道家“无为而为”自在逍遥境界。

2、作者是怎样论述的?

庄子批评惠子,人的智慧、见识没有大小之分,只是智慧境界不一样。在你那里认为大而无用,小而无用,但是在别人那里大小都有用,这是一个人的智慧、境界的大小问题。

比如用佛教境界来比喻,就是这个道理,因为我是佛,人人是佛,只是智慧悟性差别。有些人智慧和境界高就马上觉悟成佛了;有些人没有这慧根,成佛就比较难。同样庄子在批评惠子,你只是了解事物表面的现象,只是空洞理论,却不会在实际中运用,你的智慧太死板了,可以说你惠子根本难以达到逍遥自在的境界。

课堂总结:

后三段,通过三则寓言故事,进一步说明“圣人无名”、“神人无功”、“至人无己”的道理。

作业

1、课下反复朗读课文,进一步体会庄子思想的博大精深。

2、通过本文,琢磨庄子文章的艺术特色。

3、查阅资料,探究庄子思想对中国文化的伟大贡献和巨大影响。

鹏之徙于南冥

一个典故“庄生梦蝶”,庄子有一天睡觉,梦见自己变成了蝴蝶,张开翅膀,在花丛中自由自在的飞舞歌唱。但当他醒来之后,却陷入了沉思:是我做梦变成了蝴蝶,还是蝴蝶做梦变成了我?如果是我变成蝴蝶,为什么我没能体会到蝴蝶独有的飞翔之乐呢?如果是蝴蝶做梦便成了我,为什么这一切会出现在我的梦中呢?于是他就跑过去问老子,老子说:“周即蝴蝶,蝴蝶即周。”老子为什么要这么说呢?我们今天就一起来走进庄子,通过学习《鹏之徙于南冥 》来感受庄子的心灵世界。

导入题目

庄子,名周,战国中期人,哲学家、文学家,后被称为“南华真人”。他继承和发展了老子的哲学思想,是道家学派代表人物,与老子并称“老庄”。

?

庄 子

他一生淡泊名利,主张修身养性;

提倡人要顺从自然的法则,清静无为;

主张精神上的逍遥自在。

庄子思想

庄子天才卓绝,聪明勤奋,“其学无所不窥,并非生来就无用世之心。但是一方面“窃钩者诛,窃国者为诸侯”的腐败社会使他不屑与之为伍,另一方面,“王公大人不能器之”的现实处境又使他无法一展抱负。人世间如此沉浊,他追求自由的心灵只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。

写作背景

梳理积累文言知识

自由朗读课文前三段,找出特殊文言现象,做配套练习题。

自由朗读课文,找出文中出现了几个“笑”字?谁在笑?各笑什么?

整体感知

三笑:

(1)蜩与学鸠笑之,笑鲲鹏。

(2)斥鴳笑之,笑鲲鹏。

(3)宋荣子犹然笑之 ,笑的对象是“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”。

1、自由朗读第一段,蜩与学鸠为什么要笑鲲鹏?

因为大鹏“图南”,必须有“风斯在下矣”、“背负青天而莫之夭阏”的条件。

蜩与学鸠认为大鹏高飞需做太多的准备,不够逍遥。

2、蜩与学鸠笑鲲鹏,作者赞成还是反对呢?

反对。

“适莽苍者……适千里者,三月聚粮。”

作者通过比喻说明无论到野外的人还是到远方的人都需要准备足够食物;无论是鹏还是蜩,都需要借助外力,万物皆有所待。

品评鉴赏

(第1段)

野马、尘埃

大舟、草芥

蜩鸠

远行者

万物皆有所待

鲲鹏

品评鉴赏

(第1段)

鹏飞依风

野马尘埃以息吹

水—舟;风—鸟

路——粮

万物皆有所待

所待有大小

品评鉴赏

(第1段)

1、自由朗读第二段,斥鴳为何笑鲲鹏?

斥鴳认为,鲲鹏高飞需依赖风力,而自己不追求那样的高度,所以能够摆脱对外力的凭借,自己能够自由地“腾跃”“翱翔”。

2、 庄子对斥鴳的笑持何种态度?

反对,从大与小关系的角度来反驳的。世界上万事万物,所求有大有小,大固然需要凭借,小同样也需要有所凭借,因此“小知不及大知,小年不及大年”是错误的。

燕雀焉知鸿鹄之志?

品评鉴赏

(第2段)

小年:朝菌、蟪蛄、众人

大年:冥灵、大椿、彭祖

此小大之辨也

小年不 及大年

品评鉴赏

(第2段)

品评鉴赏

(第3段)

1、自由朗读第三段,本段提出哪几类人?他们具有怎样的特点?

“知效……征一国者”:其自视也,亦若此矣。

宋荣子:未数数然也,犹有未树也。

列子:彼于致福者,未数数然也。此虽免乎行,犹有所待者也。

至人、神人、圣人:乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者

2、宋荣子为何笑“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”呢?

因为“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也,亦若此矣”。

3、作者对宋荣子持何种态度?

不完全赞同。

“且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。彼其于世,未数数然也。虽然,犹有未树也。”

不仅如此,作者还通过否定比他自由得多的列子来进一步否定他。

品评鉴赏

(第3段)

四类人:犹然可笑

宋荣子:犹有未树

列 子:犹有所待

世人皆有所待

品评鉴赏

(第3段)

作者对“笑”的一方蜩与学鸠、斥鴳、宋荣子都做了否定,对被“笑”的鲲鹏和“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”也都作了否定。并对野马、尘埃、芥、大舟、朝菌、蟪蛄、冥灵、大椿、彭祖、列子等也都一一否定。可以说庄子“笑”万物。庄子为何笑万物?

因为它(他)们都“有所待”,都没有做到“逍遥游”。

前三段小结

笑!庄子“笑”万物!

万物皆“有所待”

↓

万物所待有“小大之辩”

↓

世人亦“有所待”

↓

何为“逍遥游”

↓

如何“逍遥游”

论证思路

无己:忘怀自我,融于自然。

解脱痛苦,获得自由。

无功:勿利于世,有所不为。

不受伤害,享尽天年。

无名:远离仕途,不求名声。

免于刑戮,保全生命。

何为逍遥

“无功”:去功名利禄之心,不汲汲追逐外物。

“无名”:忘荣辱毁誉得失,褒贬任人。

“无已”:忘掉自我,不拘外物,恬静自适。

逍遥之游

何为逍遥

自由阅读后三段,梳理积累文言知识

通假字

(1)爝火不息

(2)藐姑射之山

(3)是其言也,犹时女也

(4)吾以是狂而不信也

(5)将旁礴万物以为一,世蕲乎乱

(通“熄”)

(通“邈”)

(通“汝”)

(通“诳”)

(通“磅”,通“祈”)

词类活用

(1)而我犹尸之

(2)我树之成而实五石

(3)夫子固拙于用大矣

(4)与越人水战

(5)适莽苍者

(6)彼于致福也

(7)吾惊怖其言

(名词作动词,指在其位而无所作为)

(名词作动词,种植;形容词作动词,充满)

(形容词作名词,大的东西)

(名词作状语,在水上)

(形容词作名词,指近郊)

(使动用法,使……到来)

(意动用法,以……为惊讶)

1、自由朗读课文第4段,疏通第四段文意。

尧 许由

让天下

爝火 日月

浸灌 时雨

尧乃诚心诚意

衬托许由的大才大德

许由:天下已治 (实)

代子为王 (名)

我不会追求这宾(次要的东西)

为生只需“一枝、一饮”

庄子通过本则寓言,主要是想告诉我们“什么样的人才能是具备最高境界的人呢?”

“言”外之意:

重实而不重虚名的人,即“圣人无名”)

自由朗读课文第5段,疏通第5段文意

1、庄子通过本则寓言,主要是想告诉我们“什么样的人才能是具备最高境界的人呢?” 不求功,不居功而反有惠及苍生的大功。(这一寓言,主旨是“神人无功”)

品读思考

2、作者是怎样来论述的?

作者通过肩吾和连叔的对话,塑造了一个神奇的姑射山的神人形象,他“不食五谷,吸风饮露”,有拯救天下之大功,却不求功,不居功。

自由朗读课文第6段,疏通第6段文意

1、本则讲述了什么内容?

第6段通过惠子与庄子的对话,讨论用与无用,小用与大用,无所可用,却无所害的道理,形象的阐明了“至人无己”的主旨,其实是进一步论证道家“无为而为”自在逍遥境界。

2、作者是怎样论述的?

庄子批评惠子,人的智慧、见识没有大小之分,只是智慧境界不一样。在你那里认为大而无用,小而无用,但是在别人那里大小都有用,这是一个人的智慧、境界的大小问题。

比如用佛教境界来比喻,就是这个道理,因为我是佛,人人是佛,只是智慧悟性差别。有些人智慧和境界高就马上觉悟成佛了;有些人没有这慧根,成佛就比较难。同样庄子在批评惠子,你只是了解事物表面的现象,只是空洞理论,却不会在实际中运用,你的智慧太死板了,可以说你惠子根本难以达到逍遥自在的境界。

课堂总结:

后三段,通过三则寓言故事,进一步说明“圣人无名”、“神人无功”、“至人无己”的道理。

作业

1、课下反复朗读课文,进一步体会庄子思想的博大精深。

2、通过本文,琢磨庄子文章的艺术特色。

3、查阅资料,探究庄子思想对中国文化的伟大贡献和巨大影响。

同课章节目录