期末复习文言文虚词 讲义(知识梳理+攻关练习)—2020-2021学年高二上学期人教版

文档属性

| 名称 | 期末复习文言文虚词 讲义(知识梳理+攻关练习)—2020-2021学年高二上学期人教版 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

期末复习---文言虚词讲义及练习---2020-2021学年高二上学期人教版专用

一提文言文,大家马上想到“之乎者也”,由此可见,“之乎者也”这些文言虚词在文言文中的地位也是不容小觑的。尽管它们数量有限,但是往往身兼数职,非常活跃,所以正确掌握常见的文言虚词的意义及用法,对学好文言文是非常有帮助的。

知识链接

文言虚词是高考文言文复习的一个重点,也是一个难点。文言虚词复习之难就难在其功能复杂,用法灵活。下面以六个常见虚词为例,介绍常见虚词的意义和用法。

1、“之”

一个“之”字既可以作代词,也可以作助词,还可以作动词,等等。在一个具体的语境中“之”究竟作什么词,作为考生必须学会辨析,只有这样,才能较好地应对高考文言文阅读题中的虚词题。

①先妣抚之甚厚(归有光《项脊轩志》)

“抚之”是动宾短语,“之”是动词“抚”的宾语,代词,代“妪”,可译为“她”。

②且夫我尝闻少仲尼之闻(《庄子秋水》)

“仲尼之闻”是偏正短语,“之”用在定语和中心语之间,是结构助词,可译为“的”。

③师道之不传也久矣(韩愈《师说》)

“师道之不传”是主谓短语,作“久矣”的主语,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,是结构助词,可不译。

④辍耕之垄上(司马迁《陈涉世家》)

“之垄上”是动补短语,“之”是动词,“去”“往”的意思,“垄上”是补充说明“之”的处所。因此“之”是一个实词,而不是虚词。

2、“而”

“而”作连词,有几种情况最易混淆,即表并列、表递进和表承接。最简单的区分方法就是分析“而”前后内容的结构,如果是非动词性内容,则不能表示承接关系。反之,则可将“而”前后的内容调整次序进行辨析,表承接关系的“而”表示动作的先后性,因此前后内容的次序绝不可颠倒;至于表递进关系的“而”则表示后面的内容较前者更进一步,因此次序不能颠倒。只有表并列关系的“而”其前后的内容可以颠倒,且意思基本不发生变化。

如:

①《过秦论》一课中,“此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士”,此句中的三个“而”所连接的内容,前后对调位置,大意未变,因而表示的都是并列关系。

3、“焉”:

①针针丛棘,青麻头伏焉(蒲松龄《促织》)

语境是一只“青麻头”(蟋蟀)藏匿在“针针丛棘”之中。由此可推断“焉”是兼词“于此”。“伏焉”即“伏在那里”。

②故为之说,以俟夫观人风者得焉(柳宗元《捕蛇者说》)

语境是交代写文章的目的是等待那些考察民情的人能够看到这篇文章。由此可推断“焉”是代词,代文章。“得焉”即“能够看到它”。

③颠而不扶,则将焉用彼相矣(《论语季氏将伐颛臾》)

“焉”用在疑问句中,表示责备的语气,由此可推断“焉”是疑问代词,可译为“何、哪里”。

④圣心备焉(荀子《劝学》)

“焉”用在陈述的语境里,是语气助词。

根据语境辨析虚词是虚词辨析常用的方法之一。考生如能于此用心体会,自会获益良多。

“其”

有些虚词在句中位置不同,其词性、作用也不相同。

如“其”在句首一般是语气副词,如“其李广将军之谓乎”,因为“其”不能作主语;在句中,动词后一般是代词,如“秦王恐其(代荆轲)破璧”;在名(代)词后一般是语气副词,如“尔其(语气副词,一定)无忘乃父之志”/“吾其(语气副词,还是)还也”。

在“以暴易暴兮,不知其非矣”“其”放在句中,且处在谓语动词“知”的后边,可译为“哪一个”,是指示代词;

在“其孰能讥之乎”中,“其”放在句首,且与句末的“乎”构成“其……乎”的固定格式,“其”为表反问的语气副词,可译为“难道”。

有些文言虚词的用法可以借助其所表达的语气来推断。如以下三例中的“其”:

①以余之余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

②攻之不克,围之不继,吾其还也

③与尔三矢,尔其无忘乃父之志

上述三例中的“其”均为语气副词,但所表达的语气各不相同。句①中的“其”表反问语气,可译为“难道”;句②中“其”表商量语气,可译为“还是”;句③中“其”表祈使语气,可译为“一定”。

“与”

“与”在文言文中兼有多种词性,我们可以根据其所在的位置及担当的成分,来确定其意义及用法。(一)介词。

1.介词。和,跟,同。

①沛公军霸上,未得与项羽相见(《鸿门宴》)

②而翁归,自与汝复算耳(《促织》)

2。给,替。

①陈涉少时,尝与人佣耕。(《陈涉世家》)

②与尔三矢,尔其无忘乃父之志!(《伶官传序》)

3.比,和......比较。

①吾孰与徐公美(《邹忌讽齐王纳谏》)

②较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍(《六国论》)

(二)连词。

1.连词。和,跟,同。

①然谋臣与爪牙之士,不可不养而择也(《勾践灭吴》)

②勾践载稻与脂于舟以行。(《勾践灭吴》)

(三)动词。

1.给予,授予。

①生三人,公与之母;生二子,公与之饩。(《勾践灭吴》)

②则与一生彘肩(《鸿门宴》)

③与尔三矢,尔其无忘乃父之志。(《伶官传序》)

2.结交,亲附。

①因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知(《烛之武退秦师》)

②合从缔交,相与为一(《过秦论》)

③与嬴而不助五国也(《《六国论》》)

3.参加,参与。

①骞叔之子与师。(《骞叔哭师》)

4.赞许,同意。

①吾与点也。

②朝过夕改,君子与之。

(四)通假。通"欤"。句末语气词,表示感叹或疑问。

①无乃尔是过与(《《季氏将伐颛臾》》)

②然则废衅钟与(《齐桓晋文之事》)

“为”

“为”是个常见虚词,更是个万能动词。作为介词,它有以下种种用法:

①<介>给;替。《庖丁解牛》:“庖丁为文惠君解牛。”

②<介>向;对。《桃花源记》:“不足为外人道也。”

③<介>因为。《答司马谏议书》:“盘庚不为怨者故改其度。”

④<介>为了。《史记·货殖列传序》:“天下熙熙,皆为利来。”

⑤<介>被。《过秦论》:“身死人手,为天下,何也。”

⑥<介>在……的时候。《晏子使楚》:“为其来也,臣请缚一人过王而行。”

⑦<介>表示被动。《韩非子·五蠹》:“兔不可复得,而身为宋国笑。”

另外还有连词及助词的用法:

⑧<连>如果;假如。《战国策·秦策》:“秦为知之,必不救矣。”

⑨<助>用在句中,起提前宾语的用;用药尾,表示感叹或疑问。《苏武》:“何以汝为见?”

同时“为”动词的用法极其广泛:

①<动>做;干。《为学》:“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣。”

②<动>发明;制造;制作。《活板》:“庆历中,有布衣毕昇,又为活板。”

③<动>作为;当作。《公输》:“子墨子解带为城,以牒为械。”

④<动>成为;变成。《察今》:“向之寿民,今为殇子矣。”

⑤<动>是。《出师表》:“宫中府中,俱为一体。”

⑥<动>治;治理。《论积贮疏》:“安天为天下阽危者若是而上不惊者?”

⑦<动>写;题。《伤仲永》:“即书诗四句,并自为其名。”

⑧<动>以为;认为。《鸿门宴》:“窃为大王不取也。”

⑨<动>叫做;称做。《陈涉世家》:“号为张楚。”

⑩<动>对待。《鸿门宴》:“君王为人不忍。”

⑾<动>算作;算是。《殽之战》:“秦则无礼,何施之为?”

⑿<动>担任。《鸿门宴》:“沛公欲王关中,使子婴为相。”

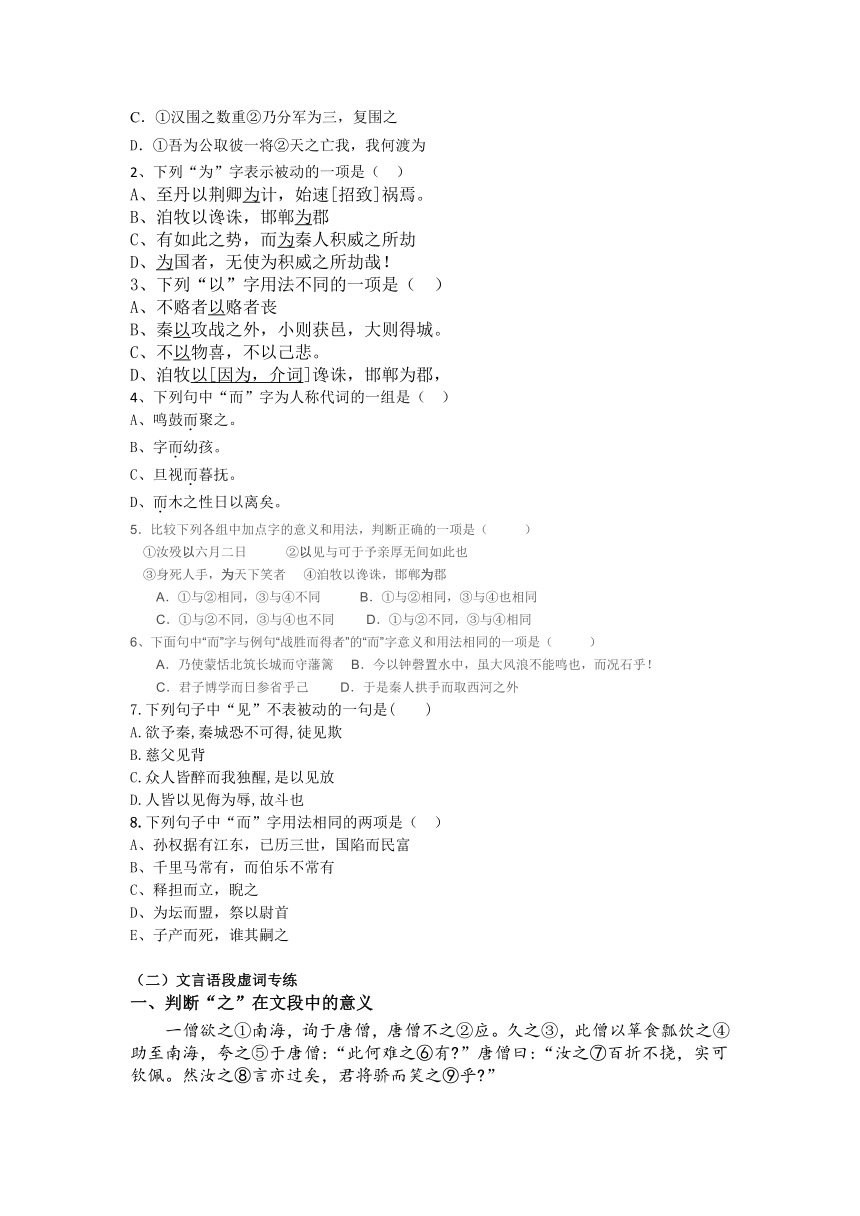

牛刀小试

(一)、选择题

1、选出加点词意义和用法相同的一项( )

A.①项王乃大惊曰②平明,汉军乃觉之

B.①以故汉追及之?②乃分其骑以为四队

C.①汉围之数重②乃分军为三,复围之

D.①吾为公取彼一将②天之亡我,我何渡为

2、下列“为”字表示被动的一项是(

)

A、至丹以荆卿为计,始速[招致]祸焉。

B、洎牧以谗诛,邯郸为郡

C、有如此之势,而为秦人积威之所劫

D、为国者,无使为积威之所劫哉!

3、下列“以”字用法不同的一项是(

)

A、不赂者以赂者丧

B、秦以攻战之外,小则获邑,大则得城。

C、不以物喜,不以己悲。

D、洎牧以[因为,介词]谗诛,邯郸为郡,

4、下列句中“而”字为人称代词的一组是(

)

A、鸣鼓而聚之。

B、字而幼孩。

C、旦视而暮抚。

D、而木之性日以离矣。

5.比较下列各组中加点字的意义和用法,判断正确的一项是(????????

)

①汝殁以六月二日?????????

②以见与可于予亲厚无间如此也

③身死人手,为天下笑者???

④洎牧以谗诛,邯郸为郡

A.①与②相同,③与④不同?????????

B.①与②相同,③与④也相同

C.①与②不同,③与④也不同???????

D.①与②不同,③与④相同

6、下面句中“而”字与例句“战胜而得者”的“而”字意义和用法相同的一项是(????????

)

A.乃使蒙恬北筑长城而守藩篱???

B.今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!

C.君子博学而日参省乎己???????

D.于是秦人拱手而取西河之外

7.下列句子中“见”不表被动的一句是( )

A.欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺

B.慈父见背

C.众人皆醉而我独醒,是以见放

D.人皆以见侮为辱,故斗也

8.下列句子中“而”字用法相同的两项是(

)

A、孙权据有江东,已历三世,国陷而民富

B、千里马常有,而伯乐不常有

C、释担而立,睨之

D、为坛而盟,祭以尉首

E、子产而死,谁其嗣之

(二)文言语段虚词专练

一、判断“之”在文段中的意义

一僧欲之①南海,询于唐僧,唐僧不之②应。久之③,此僧以箪食瓢饮之④助至南海,夸之⑤于唐僧:“此何难之⑥有?”唐僧曰:“汝之⑦百折不挠,实可钦佩。然汝之⑧言亦过矣,君将骄而笑之⑨乎?”

?

二、判断“乎”在文段中的意义

王之好乐甚,则齐其庶几乎①?然吾曾见一人,其家世代捕蛇,已多人死乎②是,然其仍从此业,吾问其故,其曰:“以此可塞赋敛。”可见,赋敛之毒有甚是蛇者乎③!而王胡为乎④如此好乐?若恢恢乎⑤王于理事必有余,则王之所为,宜也。臣之驽顿,所言多谬,王能谅之乎⑥?

?

三、判断“者”在文中的意义

李白者①,诗仙也。为当国者②所拒,遂游于此山。今者③,山中与幽人对酌,乃一浇其心中块垒也。力士脱靴,国忠捧墨,诗讽杨妃,此数者④乃其得罪之源,亦其个性之抒扬,故虽仕途失意,仍不辍伟志,发之于诗,其诗传于后世者⑤不可胜计,遂就其万世英名。

?

四、判断“也”在文中的意义

“师道之不传也①久矣,汝何以能复之也②?”“吾将劝勉督责以行之也③。”“汝之言,金玉也④。汝之心胸,吾辈何能及也⑤!”

?

五、判断“因”在文段中的意义

因①能授官,不以门第取人,且不因②旧制,此乃曹操成大业之因③。其常因④人不备,袭取之,如乌巢焚粮。此一役,动摇袁绍军心,因⑤乘势击破之,成官渡大捷。此亦因⑥许攸之力而得,此正如因⑦枯木变为荣木也。途经绍墓,其尚因⑧众人至前拜祭。其量岂常人可比?因⑨此其得众人之心,以一天下。因⑩其有非常之量,故能就非凡之业。

?

六、判断“为”在文段中的意义

“天行有常,不为①尧存,不为桀亡。”此为②至理,当为③世人言之,切勿使之为④巫所惑。巫者,以诡为⑤业,其所为⑥皆为⑦利也。故为⑧其来也,即斥之以此理,彰其用心。为⑨天下除残去秽,乃吾辈本分,何辞为⑩?

?

七、判断“所”在文段中的意义

“吾所①以为此者,以先国家之急而后私仇也”,蔺相如此言,足使之为天下所②钦。以其所③居位,能如此,岂他人可及?察其言,观其行,可见其所④言非伪饰耳。与之相伯仲者,信陵君也,其于众人广坐之中,不宜有所⑤过之时,前访朱亥,其度岂常人哉?此二人皆所⑥以教人向上者也。

?

八、判断“以”在文段中的意义

“秉烛夜游,良有以①也。”若以②己美于潘安,则出无伤;否则,以③如吾之容现于当衢,则恐惊人。故自当以④书卷为伴,弃夷以⑤近则随众而游,险以远则独不敢至之怯,慕“凌九霄以⑥闹天宫”之勇,从而可醉乎“木欣欣以⑦向荣,泉涓涓而始流”之美……

畅游书海以(8)极夫天地之乐,如此,以(9)帝位予我,亦弃之也,岂以(10)一冕之故而弃心神之逸?以(11)吾有如此之意,故方能长享逸乐。

吾虽以(12)康熙六年至京师,然终未以(13)权贵交,以(14)上乃吾心之剖白,希汝能察之,故不必有“贤不见用,忠不见以(15)”之叹。

?

九、判断“而”在文段中的意义

兵者,危道也。须戮力同心,切勿如蟹六跪而①二螯,否则,何以胜?故冯婉贞曰:“诸君而②有意,瞻予马首可也。”冯氏虽小,然青,取之于蓝而③青于蓝,更胜其父。婉贞博学而④日参省乎己,非只效书生终日而⑤思也。三思而⑥后行,故有抗敌之大捷。非而⑦所谓小女子也,乃巾帼英杰而⑧。

?

十、判断“且”在文段中的意义

“存者且①偷生,死者长已矣”,此岂石壕一地,唐王朝尽然耳。若此,帝尚每日声歌,且②委政非人。则李唐且③亡,必矣。于斯世,河水清且④涟矣,尚可,朝中人若如此,则必危。纵有“死且⑤不避,卮酒安足辞”之豪气,无用武之地,亦有何用?

?

?

十一、判断“与”在文段中的意义

朝过夕改,君子与①之,吾亦赞同。今将他人与②之璧上交,足见其悔过之意,何其坚与③!其与④吾等之约,当亦守之。以吾等之力,寇尚难与⑤也,应使众与⑥其事,与⑦慷慨之君子,离奸佞之小人,事乃成。且其雄才伟略,天下无双,若其助寇而不我与⑧,如之奈何?若弃之,此城能为我有与⑨?

?

十二、判断“其”在文段中的意义

狐谓狼曰:“羊肉其①鲜乎!君其②有意,叼其③一啖之,得饱其④口福。”狼曰:“其⑤如猛犬何?”狐问于犬曰:“羊数詈君,其⑥言不堪入耳,君乃无所怒,其⑦无闻邪?其⑦畏主人邪?及其⑧戏逐,愿为一雪耻,君其⑨许之。”犬笑曰:“欲加之罪,其⑩无辞乎?”护羊欲紧,狐与狼愤然而去。

?

十三、判断“于”在文段中的意义。

“黄鸟于①飞,差池其羽”,何其美也。然于②吾等,则久别矣。自十年前偶见之,于③今已十载,未睹其姿。今造林还草,生态渐复,黄鸟复见,其鸣之美则倍于④昔。吾乡之美已闻于⑤四方。世人皆欲老于⑥吾乡,此乃多人言于⑦我也,非吾杜撰耳。于⑧是吾等畅饮抒怀,陶然醉于⑨是,不亦乐乎?

?

十四、判断“焉”在文段中的意义

崤之战,秦军过崤山之间,见峭峭焉①,狭狭焉,未料及有伏焉②,山上大石纷落,但大呼“且焉③置土石”,别无他法,故致大败。于是余有叹焉④,骄而轻敌,焉⑤能不败?如此,纵万军于之何加焉⑥?但以其人之傲,若斥焉⑦,则必无颜世上矣。

?

十五、判断“则”在文段中的意义

“此则①岳阳楼之大观也”,道出岳阳楼之美,美则②美矣,然岳阳楼之闻名,非徒借此也;若如此,则③天下如岳阳楼者多矣,何独显其名?只因范希文应邀作赋,文播寰宇,于是岳阳楼则④天下名扬。

当世之风,位卑则⑤足羞,官盛则近谀,范氏则⑥不然,高唱“不以物喜,不以己悲”之调。友人被贬,未别离去,众人避之惟恐不及;及其得知,赶至河边,则⑦友人已在舟中矣,足见其性情之笃。

?

十六、判断“乃”在文段中的意义

尝闻放翁志节,毕现《示儿》,乃①读之。至“王师北定中原日,家祭无忘告乃②翁”一句,大为感佩,其真乃③忠贞之士也!然亦有人不齿,乃④曰:“此徒沽名耳。”众人质之以理,其辞穷,乃⑤不得已而谢。

?

十七、判断“若”在文段中的意义

“若①为化得身千亿,散向峰头望故乡。”奇哉若②人之思,若③天惊石破,花开铁树,非若④等凡人可及也,吾亦如此。恐吾辈但堪为其鱼之一鳞若⑤龙之一爪也。若⑥夫常人思乡,常望月怀远,登高作赋,至若柳子厚则不然,以超人之思,抒难抑之情,绝矣。

?

十八、判断“何”在文段中的意义

“徐公何①能及君也”本谬也,懂其理者,何②可胜道也哉?然其妻如此言者,何③也?其所据何④为?原其理,当为爱之深也。可见,情之误,何⑤其大也!然何⑥人能忘情耶?何⑦以除此弊,望君以良策教我,何⑧如?

?

答案:

(一)、选择题

?答案 C

C

B

B

C(①在②用来③被④成为)

A(例句:表顺承)A(顺承)B(助词,无义)C(递进)D(修饰)

解析:B 放在动词前,表示动作行为偏指一方,可译为“我”,是“对自己怎么样”的客气说法。

C

,D。

(二)语段虚词专项训练

虚词专项练习参考答案

?

一、之:①动词,到,往;②代词,他;③音节助词,用在时间词后,不译;④指示代词,这样,这些;⑤代词,这件事;⑥助词,宾语前置标志,不译;⑦助词,用在主谓之间取消句子独立性,不译;⑧结构助词,的;⑨人称代词,我。

二、乎:①助词,测度语气,可译为吧;②相当于“于”;③助词,感叹语气,可译为啊、呀;④助词,用在句中表停顿;⑤助词,词尾,不译;⑥句末语气助词,表疑问语气,可译为吗。

三、者:①放在一个词或短语的后边,起提顿作用,不译;②附在别的词或短语之后,组成名词性短语,指称上文所说的人、事、物,译为“的人”“的事”“的东西”“的想法”“的做法”;?③放在时间词之后,起语气助词作用,不译;④放在数词之后,可译为“个”“样”之类;⑤助词,定语后置标志。

四、也:①助词,句中表停顿,舒缓语气;②句末语助,表疑问语气;③句末语助,表肯定语气;④句末语助,表判断语气;⑤句末语助,表感叹语气。

五、因:①介词,根据;②动词,沿袭;③名词,原因;④介词,趁着;⑤连词,于是;⑥介词,凭借;⑦介词,经由,从;⑧介词,通过,经过;⑨介词,因为;⑩连词,因为

六、为:①介词,因为;②动词,是;③介词,对,向;④介词,被;⑤动词,作为;⑥动词,做;⑦介词,为了;⑧介词,表示动作行为的时间,当;⑨介词,替;⑩句末语助词,表反问,可译为“呢”。

七、所:①与“以”构成复音虚词,可译为“……的原因”;②表被动;③“所+动词”构成名词性结构;④“所+动词”构成名词性结构;⑤“所+动词”构成名词性结构;⑥与“以”构成复音虚词,可译为“用来……”、“靠他来……”、“……的方法(途径、手段)”。

八、以:①名词,原因;②动词,认为;③介词,凭借;④介词,把;⑤连词,相当于“而”,表并列或递进;⑥连词,相当于“而”,表承接;⑦连词,相当于“而”,表修饰;⑧连词,表目的,来;⑨介词,把;⑩介词,表,因为原因;(11)连词,表原因,因为;(12)介词,在;(13)介词,跟,和;(14)连词,表界限或范围;(15)动词,用。

九、而:①连词,表并列;②连词,表假设,如果;③连词,表转折,然而;④连词,表递进,而且;⑤连词,表修饰,地;⑥连词,表承接,才;⑦代词,同“尔”,可译为你;⑧语气助词,放在句末,表感叹语气,可译为“吧”、“啊”。

十、且:①副词,暂且,姑且;②连词,并且;③副词,将,将要;④连词,并且;⑤连词,尚且,还。

十一、与:①动词,赞许;②动词,给予;③句末语助词,表感叹,啊;④介词,和;⑤动词,对付;⑥动词,参与;⑦动词,结交;⑧动词,帮助;⑨句末语助词,表疑问,可译为“吗”。

十二、其:①语气副词,表推测语气,大概;②连词,表示假设关系,如果;③代词,作定语,其中的;④代词,自己的;⑤副词,表反问语气,难道;⑥代词,它的;⑦连词,表示选择关系,可译为“是……还是”;⑧代词,它们;⑨副词,表示商量语气;⑩副词,表反问语气,难道。

十三、于:①助词,动词词头;②介词,表示对象,对于;③介词,到;④介词,表示比较,比;⑤介词,表示被动,被;⑥介词,表示方位,在;⑦介词,表示对象,对,向;⑧同现代汉语的“于是”;⑨介词,在。

十四、焉:①形容词词尾,可译为“……的样子”;②兼词,在这里;③疑问代词,哪里;④句末语助词,不译或译为“了”;⑤疑问代词,怎么;⑥句末语助,呢;⑦代词,他们。

十五、则:①副词,加强判断,是,就是;②连词,表让步关系,是,倒是;③连词,表推测,那么,就;④连词,表承接,表示两件事情在时间或事理上的紧密联系,就,便;⑤连词,表并列对举;⑥连词,表转折,却;⑦连词,表承接,原来是,原来已经。

十六、乃:①副词,表承接,于是,就;②代词,你的;③副词,是;④副词,竟然,却;⑤副词,才。

十七、若:①连词,表假设,如果;②代词,这,如此;③动词,像,如;④代词,你;⑤连词,表选择,或、或者;⑥与“夫”构成复音虚词,放在一段或另一层意思的开头,表意思他转,相当于“要说那”、“像那”。

十八、何:①②疑问代词,怎么;③疑问代词,为什么;④疑问代词,什么;⑤副词,多么;⑥疑问代词,什么;⑦疑问代词,什么;⑧与“如”构成复音虚词,怎么样。

一提文言文,大家马上想到“之乎者也”,由此可见,“之乎者也”这些文言虚词在文言文中的地位也是不容小觑的。尽管它们数量有限,但是往往身兼数职,非常活跃,所以正确掌握常见的文言虚词的意义及用法,对学好文言文是非常有帮助的。

知识链接

文言虚词是高考文言文复习的一个重点,也是一个难点。文言虚词复习之难就难在其功能复杂,用法灵活。下面以六个常见虚词为例,介绍常见虚词的意义和用法。

1、“之”

一个“之”字既可以作代词,也可以作助词,还可以作动词,等等。在一个具体的语境中“之”究竟作什么词,作为考生必须学会辨析,只有这样,才能较好地应对高考文言文阅读题中的虚词题。

①先妣抚之甚厚(归有光《项脊轩志》)

“抚之”是动宾短语,“之”是动词“抚”的宾语,代词,代“妪”,可译为“她”。

②且夫我尝闻少仲尼之闻(《庄子秋水》)

“仲尼之闻”是偏正短语,“之”用在定语和中心语之间,是结构助词,可译为“的”。

③师道之不传也久矣(韩愈《师说》)

“师道之不传”是主谓短语,作“久矣”的主语,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,是结构助词,可不译。

④辍耕之垄上(司马迁《陈涉世家》)

“之垄上”是动补短语,“之”是动词,“去”“往”的意思,“垄上”是补充说明“之”的处所。因此“之”是一个实词,而不是虚词。

2、“而”

“而”作连词,有几种情况最易混淆,即表并列、表递进和表承接。最简单的区分方法就是分析“而”前后内容的结构,如果是非动词性内容,则不能表示承接关系。反之,则可将“而”前后的内容调整次序进行辨析,表承接关系的“而”表示动作的先后性,因此前后内容的次序绝不可颠倒;至于表递进关系的“而”则表示后面的内容较前者更进一步,因此次序不能颠倒。只有表并列关系的“而”其前后的内容可以颠倒,且意思基本不发生变化。

如:

①《过秦论》一课中,“此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士”,此句中的三个“而”所连接的内容,前后对调位置,大意未变,因而表示的都是并列关系。

3、“焉”:

①针针丛棘,青麻头伏焉(蒲松龄《促织》)

语境是一只“青麻头”(蟋蟀)藏匿在“针针丛棘”之中。由此可推断“焉”是兼词“于此”。“伏焉”即“伏在那里”。

②故为之说,以俟夫观人风者得焉(柳宗元《捕蛇者说》)

语境是交代写文章的目的是等待那些考察民情的人能够看到这篇文章。由此可推断“焉”是代词,代文章。“得焉”即“能够看到它”。

③颠而不扶,则将焉用彼相矣(《论语季氏将伐颛臾》)

“焉”用在疑问句中,表示责备的语气,由此可推断“焉”是疑问代词,可译为“何、哪里”。

④圣心备焉(荀子《劝学》)

“焉”用在陈述的语境里,是语气助词。

根据语境辨析虚词是虚词辨析常用的方法之一。考生如能于此用心体会,自会获益良多。

“其”

有些虚词在句中位置不同,其词性、作用也不相同。

如“其”在句首一般是语气副词,如“其李广将军之谓乎”,因为“其”不能作主语;在句中,动词后一般是代词,如“秦王恐其(代荆轲)破璧”;在名(代)词后一般是语气副词,如“尔其(语气副词,一定)无忘乃父之志”/“吾其(语气副词,还是)还也”。

在“以暴易暴兮,不知其非矣”“其”放在句中,且处在谓语动词“知”的后边,可译为“哪一个”,是指示代词;

在“其孰能讥之乎”中,“其”放在句首,且与句末的“乎”构成“其……乎”的固定格式,“其”为表反问的语气副词,可译为“难道”。

有些文言虚词的用法可以借助其所表达的语气来推断。如以下三例中的“其”:

①以余之余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

②攻之不克,围之不继,吾其还也

③与尔三矢,尔其无忘乃父之志

上述三例中的“其”均为语气副词,但所表达的语气各不相同。句①中的“其”表反问语气,可译为“难道”;句②中“其”表商量语气,可译为“还是”;句③中“其”表祈使语气,可译为“一定”。

“与”

“与”在文言文中兼有多种词性,我们可以根据其所在的位置及担当的成分,来确定其意义及用法。(一)介词。

1.介词。和,跟,同。

①沛公军霸上,未得与项羽相见(《鸿门宴》)

②而翁归,自与汝复算耳(《促织》)

2。给,替。

①陈涉少时,尝与人佣耕。(《陈涉世家》)

②与尔三矢,尔其无忘乃父之志!(《伶官传序》)

3.比,和......比较。

①吾孰与徐公美(《邹忌讽齐王纳谏》)

②较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍(《六国论》)

(二)连词。

1.连词。和,跟,同。

①然谋臣与爪牙之士,不可不养而择也(《勾践灭吴》)

②勾践载稻与脂于舟以行。(《勾践灭吴》)

(三)动词。

1.给予,授予。

①生三人,公与之母;生二子,公与之饩。(《勾践灭吴》)

②则与一生彘肩(《鸿门宴》)

③与尔三矢,尔其无忘乃父之志。(《伶官传序》)

2.结交,亲附。

①因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知(《烛之武退秦师》)

②合从缔交,相与为一(《过秦论》)

③与嬴而不助五国也(《《六国论》》)

3.参加,参与。

①骞叔之子与师。(《骞叔哭师》)

4.赞许,同意。

①吾与点也。

②朝过夕改,君子与之。

(四)通假。通"欤"。句末语气词,表示感叹或疑问。

①无乃尔是过与(《《季氏将伐颛臾》》)

②然则废衅钟与(《齐桓晋文之事》)

“为”

“为”是个常见虚词,更是个万能动词。作为介词,它有以下种种用法:

①<介>给;替。《庖丁解牛》:“庖丁为文惠君解牛。”

②<介>向;对。《桃花源记》:“不足为外人道也。”

③<介>因为。《答司马谏议书》:“盘庚不为怨者故改其度。”

④<介>为了。《史记·货殖列传序》:“天下熙熙,皆为利来。”

⑤<介>被。《过秦论》:“身死人手,为天下,何也。”

⑥<介>在……的时候。《晏子使楚》:“为其来也,臣请缚一人过王而行。”

⑦<介>表示被动。《韩非子·五蠹》:“兔不可复得,而身为宋国笑。”

另外还有连词及助词的用法:

⑧<连>如果;假如。《战国策·秦策》:“秦为知之,必不救矣。”

⑨<助>用在句中,起提前宾语的用;用药尾,表示感叹或疑问。《苏武》:“何以汝为见?”

同时“为”动词的用法极其广泛:

①<动>做;干。《为学》:“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣。”

②<动>发明;制造;制作。《活板》:“庆历中,有布衣毕昇,又为活板。”

③<动>作为;当作。《公输》:“子墨子解带为城,以牒为械。”

④<动>成为;变成。《察今》:“向之寿民,今为殇子矣。”

⑤<动>是。《出师表》:“宫中府中,俱为一体。”

⑥<动>治;治理。《论积贮疏》:“安天为天下阽危者若是而上不惊者?”

⑦<动>写;题。《伤仲永》:“即书诗四句,并自为其名。”

⑧<动>以为;认为。《鸿门宴》:“窃为大王不取也。”

⑨<动>叫做;称做。《陈涉世家》:“号为张楚。”

⑩<动>对待。《鸿门宴》:“君王为人不忍。”

⑾<动>算作;算是。《殽之战》:“秦则无礼,何施之为?”

⑿<动>担任。《鸿门宴》:“沛公欲王关中,使子婴为相。”

牛刀小试

(一)、选择题

1、选出加点词意义和用法相同的一项( )

A.①项王乃大惊曰②平明,汉军乃觉之

B.①以故汉追及之?②乃分其骑以为四队

C.①汉围之数重②乃分军为三,复围之

D.①吾为公取彼一将②天之亡我,我何渡为

2、下列“为”字表示被动的一项是(

)

A、至丹以荆卿为计,始速[招致]祸焉。

B、洎牧以谗诛,邯郸为郡

C、有如此之势,而为秦人积威之所劫

D、为国者,无使为积威之所劫哉!

3、下列“以”字用法不同的一项是(

)

A、不赂者以赂者丧

B、秦以攻战之外,小则获邑,大则得城。

C、不以物喜,不以己悲。

D、洎牧以[因为,介词]谗诛,邯郸为郡,

4、下列句中“而”字为人称代词的一组是(

)

A、鸣鼓而聚之。

B、字而幼孩。

C、旦视而暮抚。

D、而木之性日以离矣。

5.比较下列各组中加点字的意义和用法,判断正确的一项是(????????

)

①汝殁以六月二日?????????

②以见与可于予亲厚无间如此也

③身死人手,为天下笑者???

④洎牧以谗诛,邯郸为郡

A.①与②相同,③与④不同?????????

B.①与②相同,③与④也相同

C.①与②不同,③与④也不同???????

D.①与②不同,③与④相同

6、下面句中“而”字与例句“战胜而得者”的“而”字意义和用法相同的一项是(????????

)

A.乃使蒙恬北筑长城而守藩篱???

B.今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!

C.君子博学而日参省乎己???????

D.于是秦人拱手而取西河之外

7.下列句子中“见”不表被动的一句是( )

A.欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺

B.慈父见背

C.众人皆醉而我独醒,是以见放

D.人皆以见侮为辱,故斗也

8.下列句子中“而”字用法相同的两项是(

)

A、孙权据有江东,已历三世,国陷而民富

B、千里马常有,而伯乐不常有

C、释担而立,睨之

D、为坛而盟,祭以尉首

E、子产而死,谁其嗣之

(二)文言语段虚词专练

一、判断“之”在文段中的意义

一僧欲之①南海,询于唐僧,唐僧不之②应。久之③,此僧以箪食瓢饮之④助至南海,夸之⑤于唐僧:“此何难之⑥有?”唐僧曰:“汝之⑦百折不挠,实可钦佩。然汝之⑧言亦过矣,君将骄而笑之⑨乎?”

?

二、判断“乎”在文段中的意义

王之好乐甚,则齐其庶几乎①?然吾曾见一人,其家世代捕蛇,已多人死乎②是,然其仍从此业,吾问其故,其曰:“以此可塞赋敛。”可见,赋敛之毒有甚是蛇者乎③!而王胡为乎④如此好乐?若恢恢乎⑤王于理事必有余,则王之所为,宜也。臣之驽顿,所言多谬,王能谅之乎⑥?

?

三、判断“者”在文中的意义

李白者①,诗仙也。为当国者②所拒,遂游于此山。今者③,山中与幽人对酌,乃一浇其心中块垒也。力士脱靴,国忠捧墨,诗讽杨妃,此数者④乃其得罪之源,亦其个性之抒扬,故虽仕途失意,仍不辍伟志,发之于诗,其诗传于后世者⑤不可胜计,遂就其万世英名。

?

四、判断“也”在文中的意义

“师道之不传也①久矣,汝何以能复之也②?”“吾将劝勉督责以行之也③。”“汝之言,金玉也④。汝之心胸,吾辈何能及也⑤!”

?

五、判断“因”在文段中的意义

因①能授官,不以门第取人,且不因②旧制,此乃曹操成大业之因③。其常因④人不备,袭取之,如乌巢焚粮。此一役,动摇袁绍军心,因⑤乘势击破之,成官渡大捷。此亦因⑥许攸之力而得,此正如因⑦枯木变为荣木也。途经绍墓,其尚因⑧众人至前拜祭。其量岂常人可比?因⑨此其得众人之心,以一天下。因⑩其有非常之量,故能就非凡之业。

?

六、判断“为”在文段中的意义

“天行有常,不为①尧存,不为桀亡。”此为②至理,当为③世人言之,切勿使之为④巫所惑。巫者,以诡为⑤业,其所为⑥皆为⑦利也。故为⑧其来也,即斥之以此理,彰其用心。为⑨天下除残去秽,乃吾辈本分,何辞为⑩?

?

七、判断“所”在文段中的意义

“吾所①以为此者,以先国家之急而后私仇也”,蔺相如此言,足使之为天下所②钦。以其所③居位,能如此,岂他人可及?察其言,观其行,可见其所④言非伪饰耳。与之相伯仲者,信陵君也,其于众人广坐之中,不宜有所⑤过之时,前访朱亥,其度岂常人哉?此二人皆所⑥以教人向上者也。

?

八、判断“以”在文段中的意义

“秉烛夜游,良有以①也。”若以②己美于潘安,则出无伤;否则,以③如吾之容现于当衢,则恐惊人。故自当以④书卷为伴,弃夷以⑤近则随众而游,险以远则独不敢至之怯,慕“凌九霄以⑥闹天宫”之勇,从而可醉乎“木欣欣以⑦向荣,泉涓涓而始流”之美……

畅游书海以(8)极夫天地之乐,如此,以(9)帝位予我,亦弃之也,岂以(10)一冕之故而弃心神之逸?以(11)吾有如此之意,故方能长享逸乐。

吾虽以(12)康熙六年至京师,然终未以(13)权贵交,以(14)上乃吾心之剖白,希汝能察之,故不必有“贤不见用,忠不见以(15)”之叹。

?

九、判断“而”在文段中的意义

兵者,危道也。须戮力同心,切勿如蟹六跪而①二螯,否则,何以胜?故冯婉贞曰:“诸君而②有意,瞻予马首可也。”冯氏虽小,然青,取之于蓝而③青于蓝,更胜其父。婉贞博学而④日参省乎己,非只效书生终日而⑤思也。三思而⑥后行,故有抗敌之大捷。非而⑦所谓小女子也,乃巾帼英杰而⑧。

?

十、判断“且”在文段中的意义

“存者且①偷生,死者长已矣”,此岂石壕一地,唐王朝尽然耳。若此,帝尚每日声歌,且②委政非人。则李唐且③亡,必矣。于斯世,河水清且④涟矣,尚可,朝中人若如此,则必危。纵有“死且⑤不避,卮酒安足辞”之豪气,无用武之地,亦有何用?

?

?

十一、判断“与”在文段中的意义

朝过夕改,君子与①之,吾亦赞同。今将他人与②之璧上交,足见其悔过之意,何其坚与③!其与④吾等之约,当亦守之。以吾等之力,寇尚难与⑤也,应使众与⑥其事,与⑦慷慨之君子,离奸佞之小人,事乃成。且其雄才伟略,天下无双,若其助寇而不我与⑧,如之奈何?若弃之,此城能为我有与⑨?

?

十二、判断“其”在文段中的意义

狐谓狼曰:“羊肉其①鲜乎!君其②有意,叼其③一啖之,得饱其④口福。”狼曰:“其⑤如猛犬何?”狐问于犬曰:“羊数詈君,其⑥言不堪入耳,君乃无所怒,其⑦无闻邪?其⑦畏主人邪?及其⑧戏逐,愿为一雪耻,君其⑨许之。”犬笑曰:“欲加之罪,其⑩无辞乎?”护羊欲紧,狐与狼愤然而去。

?

十三、判断“于”在文段中的意义。

“黄鸟于①飞,差池其羽”,何其美也。然于②吾等,则久别矣。自十年前偶见之,于③今已十载,未睹其姿。今造林还草,生态渐复,黄鸟复见,其鸣之美则倍于④昔。吾乡之美已闻于⑤四方。世人皆欲老于⑥吾乡,此乃多人言于⑦我也,非吾杜撰耳。于⑧是吾等畅饮抒怀,陶然醉于⑨是,不亦乐乎?

?

十四、判断“焉”在文段中的意义

崤之战,秦军过崤山之间,见峭峭焉①,狭狭焉,未料及有伏焉②,山上大石纷落,但大呼“且焉③置土石”,别无他法,故致大败。于是余有叹焉④,骄而轻敌,焉⑤能不败?如此,纵万军于之何加焉⑥?但以其人之傲,若斥焉⑦,则必无颜世上矣。

?

十五、判断“则”在文段中的意义

“此则①岳阳楼之大观也”,道出岳阳楼之美,美则②美矣,然岳阳楼之闻名,非徒借此也;若如此,则③天下如岳阳楼者多矣,何独显其名?只因范希文应邀作赋,文播寰宇,于是岳阳楼则④天下名扬。

当世之风,位卑则⑤足羞,官盛则近谀,范氏则⑥不然,高唱“不以物喜,不以己悲”之调。友人被贬,未别离去,众人避之惟恐不及;及其得知,赶至河边,则⑦友人已在舟中矣,足见其性情之笃。

?

十六、判断“乃”在文段中的意义

尝闻放翁志节,毕现《示儿》,乃①读之。至“王师北定中原日,家祭无忘告乃②翁”一句,大为感佩,其真乃③忠贞之士也!然亦有人不齿,乃④曰:“此徒沽名耳。”众人质之以理,其辞穷,乃⑤不得已而谢。

?

十七、判断“若”在文段中的意义

“若①为化得身千亿,散向峰头望故乡。”奇哉若②人之思,若③天惊石破,花开铁树,非若④等凡人可及也,吾亦如此。恐吾辈但堪为其鱼之一鳞若⑤龙之一爪也。若⑥夫常人思乡,常望月怀远,登高作赋,至若柳子厚则不然,以超人之思,抒难抑之情,绝矣。

?

十八、判断“何”在文段中的意义

“徐公何①能及君也”本谬也,懂其理者,何②可胜道也哉?然其妻如此言者,何③也?其所据何④为?原其理,当为爱之深也。可见,情之误,何⑤其大也!然何⑥人能忘情耶?何⑦以除此弊,望君以良策教我,何⑧如?

?

答案:

(一)、选择题

?答案 C

C

B

B

C(①在②用来③被④成为)

A(例句:表顺承)A(顺承)B(助词,无义)C(递进)D(修饰)

解析:B 放在动词前,表示动作行为偏指一方,可译为“我”,是“对自己怎么样”的客气说法。

C

,D。

(二)语段虚词专项训练

虚词专项练习参考答案

?

一、之:①动词,到,往;②代词,他;③音节助词,用在时间词后,不译;④指示代词,这样,这些;⑤代词,这件事;⑥助词,宾语前置标志,不译;⑦助词,用在主谓之间取消句子独立性,不译;⑧结构助词,的;⑨人称代词,我。

二、乎:①助词,测度语气,可译为吧;②相当于“于”;③助词,感叹语气,可译为啊、呀;④助词,用在句中表停顿;⑤助词,词尾,不译;⑥句末语气助词,表疑问语气,可译为吗。

三、者:①放在一个词或短语的后边,起提顿作用,不译;②附在别的词或短语之后,组成名词性短语,指称上文所说的人、事、物,译为“的人”“的事”“的东西”“的想法”“的做法”;?③放在时间词之后,起语气助词作用,不译;④放在数词之后,可译为“个”“样”之类;⑤助词,定语后置标志。

四、也:①助词,句中表停顿,舒缓语气;②句末语助,表疑问语气;③句末语助,表肯定语气;④句末语助,表判断语气;⑤句末语助,表感叹语气。

五、因:①介词,根据;②动词,沿袭;③名词,原因;④介词,趁着;⑤连词,于是;⑥介词,凭借;⑦介词,经由,从;⑧介词,通过,经过;⑨介词,因为;⑩连词,因为

六、为:①介词,因为;②动词,是;③介词,对,向;④介词,被;⑤动词,作为;⑥动词,做;⑦介词,为了;⑧介词,表示动作行为的时间,当;⑨介词,替;⑩句末语助词,表反问,可译为“呢”。

七、所:①与“以”构成复音虚词,可译为“……的原因”;②表被动;③“所+动词”构成名词性结构;④“所+动词”构成名词性结构;⑤“所+动词”构成名词性结构;⑥与“以”构成复音虚词,可译为“用来……”、“靠他来……”、“……的方法(途径、手段)”。

八、以:①名词,原因;②动词,认为;③介词,凭借;④介词,把;⑤连词,相当于“而”,表并列或递进;⑥连词,相当于“而”,表承接;⑦连词,相当于“而”,表修饰;⑧连词,表目的,来;⑨介词,把;⑩介词,表,因为原因;(11)连词,表原因,因为;(12)介词,在;(13)介词,跟,和;(14)连词,表界限或范围;(15)动词,用。

九、而:①连词,表并列;②连词,表假设,如果;③连词,表转折,然而;④连词,表递进,而且;⑤连词,表修饰,地;⑥连词,表承接,才;⑦代词,同“尔”,可译为你;⑧语气助词,放在句末,表感叹语气,可译为“吧”、“啊”。

十、且:①副词,暂且,姑且;②连词,并且;③副词,将,将要;④连词,并且;⑤连词,尚且,还。

十一、与:①动词,赞许;②动词,给予;③句末语助词,表感叹,啊;④介词,和;⑤动词,对付;⑥动词,参与;⑦动词,结交;⑧动词,帮助;⑨句末语助词,表疑问,可译为“吗”。

十二、其:①语气副词,表推测语气,大概;②连词,表示假设关系,如果;③代词,作定语,其中的;④代词,自己的;⑤副词,表反问语气,难道;⑥代词,它的;⑦连词,表示选择关系,可译为“是……还是”;⑧代词,它们;⑨副词,表示商量语气;⑩副词,表反问语气,难道。

十三、于:①助词,动词词头;②介词,表示对象,对于;③介词,到;④介词,表示比较,比;⑤介词,表示被动,被;⑥介词,表示方位,在;⑦介词,表示对象,对,向;⑧同现代汉语的“于是”;⑨介词,在。

十四、焉:①形容词词尾,可译为“……的样子”;②兼词,在这里;③疑问代词,哪里;④句末语助词,不译或译为“了”;⑤疑问代词,怎么;⑥句末语助,呢;⑦代词,他们。

十五、则:①副词,加强判断,是,就是;②连词,表让步关系,是,倒是;③连词,表推测,那么,就;④连词,表承接,表示两件事情在时间或事理上的紧密联系,就,便;⑤连词,表并列对举;⑥连词,表转折,却;⑦连词,表承接,原来是,原来已经。

十六、乃:①副词,表承接,于是,就;②代词,你的;③副词,是;④副词,竟然,却;⑤副词,才。

十七、若:①连词,表假设,如果;②代词,这,如此;③动词,像,如;④代词,你;⑤连词,表选择,或、或者;⑥与“夫”构成复音虚词,放在一段或另一层意思的开头,表意思他转,相当于“要说那”、“像那”。

十八、何:①②疑问代词,怎么;③疑问代词,为什么;④疑问代词,什么;⑤副词,多么;⑥疑问代词,什么;⑦疑问代词,什么;⑧与“如”构成复音虚词,怎么样。

同课章节目录