2020-2021学年人教版选修《先秦诸子散文选读》第五单元《尊生》说课课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版选修《先秦诸子散文选读》第五单元《尊生》说课课件(25张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 251.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-27 20:09:45 | ||

图片预览

文档简介

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”

(《论语·卫灵公》)

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。 (《孟子·告子上》)

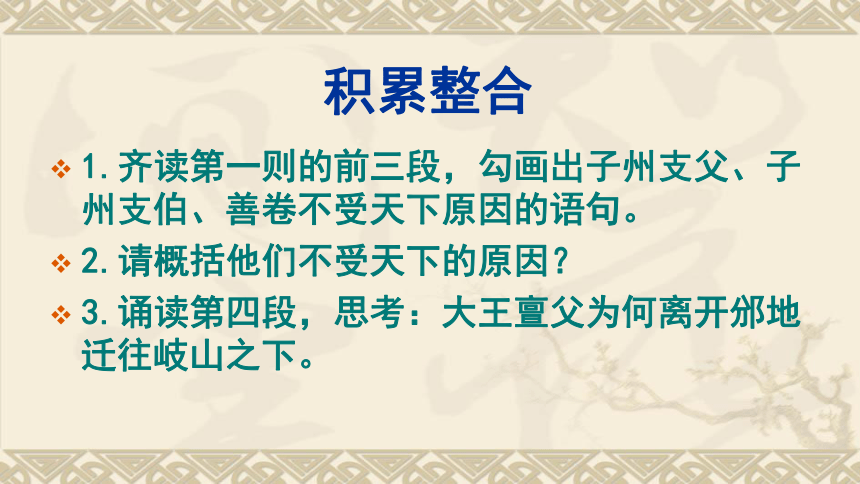

积累整合

1.齐读第一则的前三段,勾画出子州支父、子州支伯、善卷不受天下原因的语句。

2.请概括他们不受天下的原因?

3.诵读第四段,思考:大王亶父为何离开邠地迁往岐山之下。

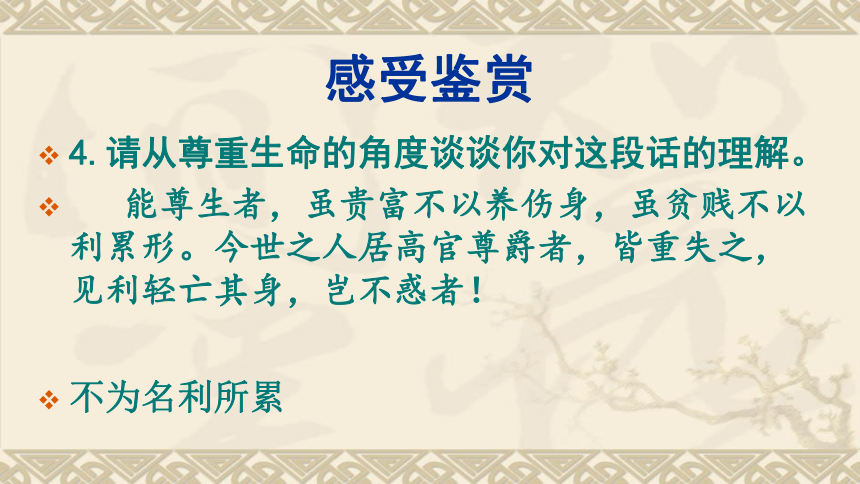

感受鉴赏

4.请从尊重生命的角度谈谈你对这段话的理解。

能尊生者,虽贵富不以养伤身,虽贫贱不以利累形。今世之人居高官尊爵者,皆重失之,见利轻亡其身,岂不惑者!

不为名利所累

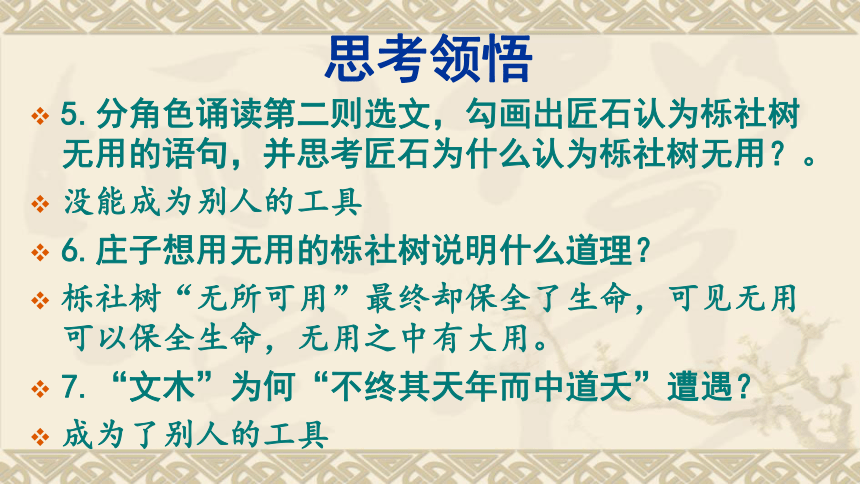

思考领悟

5.分角色诵读第二则选文,勾画出匠石认为栎社树无用的语句,并思考匠石为什么认为栎社树无用?。

没能成为别人的工具

6.庄子想用无用的栎社树说明什么道理?

栎社树“无所可用”最终却保全了生命,可见无用可以保全生命,无用之中有大用。

7.“文木”为何“不终其天年而中道夭”遭遇?

成为了别人的工具

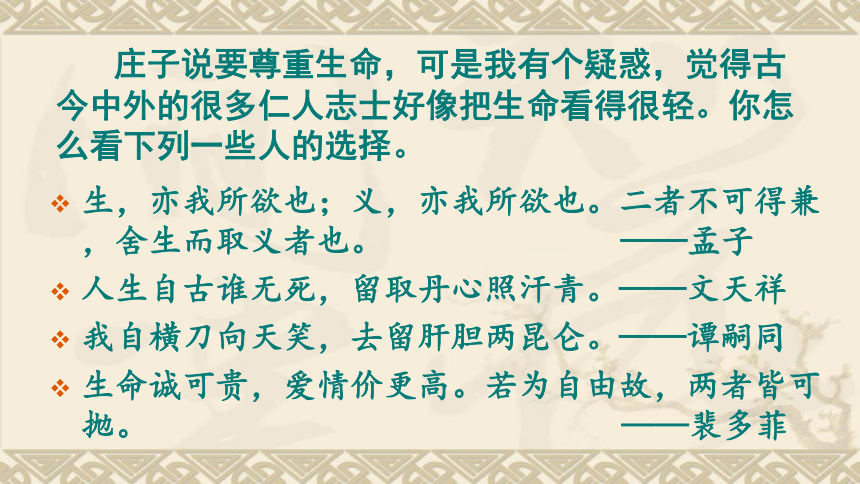

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。 ——孟子

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。——谭嗣同

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,两者皆可抛。 ——裴多菲

庄子说要尊重生命,可是我有个疑惑,觉得古今中外的很多仁人志士好像把生命看得很轻。你怎么看下列一些人的选择。

庄子强调尊重生命并不是要人们苟活于世,无所事事;而是提醒人们不要沦为别人的工具,不要汲汲于名利。

9.课堂开始时,我们看了儒家孔孟的生死观。这与庄子对待生命的态度不尽相同,你更倾向于哪一种,并谈谈自己的理解?

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。” (《论语·卫灵公》)

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

(《孟子·告子上》)

课堂小结

孔孟:积极用世的救市情怀;

庄子:避世远祸的逍遥无待

生命中有不得不担当的责任,又会有不得不避让的困境,要有变通的智慧。积极入世和消极避世的人们,他们以不同的形式绽放出生命的光芒,薪火相传,指引着一代代后人,或是积极用世,或是韬光养晦。

作业

庄子,我想对你说,写一段400字左右的文字,谈谈你对人生、生命的思考。

一、教材解读

本文安排在人教版选修教材《先秦诸子选读》第五单元中。《先秦诸子选读》主要选取了儒道两家的文章,以孔孟和老庄为主,尊生是庄子思想的重要体现之一。因此我将围绕解读“尊生”的思想内涵展开教学。

二、学情分析

《先秦诸子选读》教学,一般安排在高二第一个学期或者第二个学期。高二年级的学生有一定的文言基础知识,能够读懂浅易的文言文,但是对阅读先秦诸子散文特别是老庄哲理性较强的散文,还有一定的难度。加之高中课业相对繁重,学生并无多少时间阅读书籍,即使读书也很少阅读思想性强的文言文。但是因高考和文言文本身的艺术魅力,学生有着学好文言文的诉求,学生畏惧的是文言字词句,但对优秀文化思想有着较强的求知欲。这促使我注重文言思想内涵的解读,注重学生兴趣的保护。

三、目标定位

1.积累文中的文言实词、虚词和句式。

2.理解庄子尊生的深刻内涵。

3.梳理儒道对生命的不同态度。

4.启发学生辩证地看待庄子的生命观;引导学生对生命做深入思考,并从中找到立身处世的借鉴。

四、基本理念

《普通高中语文课程标准(2017版)》中对学科核心素养与课程目标有了明确的界定;在“语言的建构与运用”中强调:语言建构与运用是指学生在丰富的语言实践中,通过主动的积累、梳理和整合,逐步掌握祖国语言文字特点及其运用规律。在“文化传承与理解”中强调:文化传承与理解是指学生在语文学习中,继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,理解与借鉴不同民族和地区的文化,拓展文化视野,增强文化自觉,提升中国特色社会主义文化自信,热爱祖国语言文字,热爱中华文化。

文言文教学教什么?根据课标要求显然应该教文言、文学和文化。本课从文言入手,从文言字词入手探究庄子的生命观,试图回答好文言教学“教什么”这一课题,试图融文言、文学、文化于一体。“以文带言”“以言促文”,首先引导学生忽略个别词句的阅读障碍,以读白话文的方式整体“硬读”,把握文章的主体内容和大致脉络,使文章的整体形象在心中“活”起来;然后引导学生根据文章的大致轮廓分析重点字词,让局部的字词句在整个文章中“活”起来;最后再通过字词句的理解,进一步走进文章的意义世界,在此基础上联系现实,实现文言基础、文章意义和学生思考的互动共生。

五、课程设计

1.重点与难点:理解庄子尊生的深刻内涵;梳理儒道对生命的不同态度。

2.方法选择:启发式教学法与自主、合作、探究式学习相结合。

3.课时安排:1课时

4.教学过程

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”

(《论语·卫灵公》)

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。 (《孟子·告子上》)

积累整合

1.齐读第一则的前三段,勾画出子州支父、子州支伯、善卷不受天下原因的语句。

2.请概括他们不受天下的原因?

3.诵读第四段,思考:大王亶父为何离开邠地迁往岐山之下。

感受鉴赏

4.请从尊重生命的角度谈谈你对这段话的理解。

能尊生者,虽贵富不以养伤身,虽贫贱不以利累形。今世之人居高官尊爵者,皆重失之,见利轻亡其身,岂不惑者!

不为名利所累

思考领悟

5.分角色诵读第二则选文,勾画出匠石认为栎社树无用的语句,并思考匠石为什么认为栎社树无用?。

没能成为别人的工具

6.庄子想用无用的栎社树说明什么道理?

栎社树“无所可用”最终却保全了生命,可见无用可以保全生命,无用之中有大用。

7.“文木”为何“不终其天年而中道夭”遭遇?

成为了别人的工具

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。 ——孟子

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。——谭嗣同

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,两者皆可抛。 ——裴多菲

庄子说要尊重生命,可是我有个疑惑,觉得古今中外的很多仁人志士好像把生命看得很轻。你怎么看下列一些人的选择。

庄子强调尊重生命并不是要人们苟活于世,无所事事;而是提醒人们不要沦为别人的工具,不要汲汲于名利。

9.课堂开始时,我们看了儒家孔孟的生死观。这与庄子对待生命的态度不尽相同,你更倾向于哪一种,并谈谈自己的理解?

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。” (《论语·卫灵公》)

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

(《孟子·告子上》)

课堂小结

孔孟:积极用世的救市情怀;

庄子:避世远祸的逍遥无待

生命中有不得不担当的责任,又会有不得不避让的困境,要有变通的智慧。积极入世和消极避世的人们,他们以不同的形式绽放出生命的光芒,薪火相传,指引着一代代后人,或是积极用世,或是韬光养晦。

作业

庄子,我想对你说,写一段400字左右的文字,谈谈你对人生、生命的思考。

六、方法选择

本课为选修文言内容,为了落实课标要求,结合本课的内容,制定了四个方面的目标1.积累文中的文言实词、虚词和句式。2.理解庄子尊生的深刻内涵。3.梳理儒道对生命的不同态度。4.启发学生辩证地看待庄子的生命观;引导学生对生命做深入思考,并从中找到立身处世的借鉴。在教学过程中,通过“积累整合”环节完成第一个教学目标;通过“感受鉴赏”环节完成第二个教学目标;通过“思考领悟”环节完成第三和第四个目标。教学中注重诵读,力求做到文言合一,既注重语言的建构又注重思维的提升和文化的传承。

(《论语·卫灵公》)

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。 (《孟子·告子上》)

积累整合

1.齐读第一则的前三段,勾画出子州支父、子州支伯、善卷不受天下原因的语句。

2.请概括他们不受天下的原因?

3.诵读第四段,思考:大王亶父为何离开邠地迁往岐山之下。

感受鉴赏

4.请从尊重生命的角度谈谈你对这段话的理解。

能尊生者,虽贵富不以养伤身,虽贫贱不以利累形。今世之人居高官尊爵者,皆重失之,见利轻亡其身,岂不惑者!

不为名利所累

思考领悟

5.分角色诵读第二则选文,勾画出匠石认为栎社树无用的语句,并思考匠石为什么认为栎社树无用?。

没能成为别人的工具

6.庄子想用无用的栎社树说明什么道理?

栎社树“无所可用”最终却保全了生命,可见无用可以保全生命,无用之中有大用。

7.“文木”为何“不终其天年而中道夭”遭遇?

成为了别人的工具

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。 ——孟子

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。——谭嗣同

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,两者皆可抛。 ——裴多菲

庄子说要尊重生命,可是我有个疑惑,觉得古今中外的很多仁人志士好像把生命看得很轻。你怎么看下列一些人的选择。

庄子强调尊重生命并不是要人们苟活于世,无所事事;而是提醒人们不要沦为别人的工具,不要汲汲于名利。

9.课堂开始时,我们看了儒家孔孟的生死观。这与庄子对待生命的态度不尽相同,你更倾向于哪一种,并谈谈自己的理解?

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。” (《论语·卫灵公》)

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

(《孟子·告子上》)

课堂小结

孔孟:积极用世的救市情怀;

庄子:避世远祸的逍遥无待

生命中有不得不担当的责任,又会有不得不避让的困境,要有变通的智慧。积极入世和消极避世的人们,他们以不同的形式绽放出生命的光芒,薪火相传,指引着一代代后人,或是积极用世,或是韬光养晦。

作业

庄子,我想对你说,写一段400字左右的文字,谈谈你对人生、生命的思考。

一、教材解读

本文安排在人教版选修教材《先秦诸子选读》第五单元中。《先秦诸子选读》主要选取了儒道两家的文章,以孔孟和老庄为主,尊生是庄子思想的重要体现之一。因此我将围绕解读“尊生”的思想内涵展开教学。

二、学情分析

《先秦诸子选读》教学,一般安排在高二第一个学期或者第二个学期。高二年级的学生有一定的文言基础知识,能够读懂浅易的文言文,但是对阅读先秦诸子散文特别是老庄哲理性较强的散文,还有一定的难度。加之高中课业相对繁重,学生并无多少时间阅读书籍,即使读书也很少阅读思想性强的文言文。但是因高考和文言文本身的艺术魅力,学生有着学好文言文的诉求,学生畏惧的是文言字词句,但对优秀文化思想有着较强的求知欲。这促使我注重文言思想内涵的解读,注重学生兴趣的保护。

三、目标定位

1.积累文中的文言实词、虚词和句式。

2.理解庄子尊生的深刻内涵。

3.梳理儒道对生命的不同态度。

4.启发学生辩证地看待庄子的生命观;引导学生对生命做深入思考,并从中找到立身处世的借鉴。

四、基本理念

《普通高中语文课程标准(2017版)》中对学科核心素养与课程目标有了明确的界定;在“语言的建构与运用”中强调:语言建构与运用是指学生在丰富的语言实践中,通过主动的积累、梳理和整合,逐步掌握祖国语言文字特点及其运用规律。在“文化传承与理解”中强调:文化传承与理解是指学生在语文学习中,继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,理解与借鉴不同民族和地区的文化,拓展文化视野,增强文化自觉,提升中国特色社会主义文化自信,热爱祖国语言文字,热爱中华文化。

文言文教学教什么?根据课标要求显然应该教文言、文学和文化。本课从文言入手,从文言字词入手探究庄子的生命观,试图回答好文言教学“教什么”这一课题,试图融文言、文学、文化于一体。“以文带言”“以言促文”,首先引导学生忽略个别词句的阅读障碍,以读白话文的方式整体“硬读”,把握文章的主体内容和大致脉络,使文章的整体形象在心中“活”起来;然后引导学生根据文章的大致轮廓分析重点字词,让局部的字词句在整个文章中“活”起来;最后再通过字词句的理解,进一步走进文章的意义世界,在此基础上联系现实,实现文言基础、文章意义和学生思考的互动共生。

五、课程设计

1.重点与难点:理解庄子尊生的深刻内涵;梳理儒道对生命的不同态度。

2.方法选择:启发式教学法与自主、合作、探究式学习相结合。

3.课时安排:1课时

4.教学过程

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”

(《论语·卫灵公》)

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。 (《孟子·告子上》)

积累整合

1.齐读第一则的前三段,勾画出子州支父、子州支伯、善卷不受天下原因的语句。

2.请概括他们不受天下的原因?

3.诵读第四段,思考:大王亶父为何离开邠地迁往岐山之下。

感受鉴赏

4.请从尊重生命的角度谈谈你对这段话的理解。

能尊生者,虽贵富不以养伤身,虽贫贱不以利累形。今世之人居高官尊爵者,皆重失之,见利轻亡其身,岂不惑者!

不为名利所累

思考领悟

5.分角色诵读第二则选文,勾画出匠石认为栎社树无用的语句,并思考匠石为什么认为栎社树无用?。

没能成为别人的工具

6.庄子想用无用的栎社树说明什么道理?

栎社树“无所可用”最终却保全了生命,可见无用可以保全生命,无用之中有大用。

7.“文木”为何“不终其天年而中道夭”遭遇?

成为了别人的工具

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。 ——孟子

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。——谭嗣同

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,两者皆可抛。 ——裴多菲

庄子说要尊重生命,可是我有个疑惑,觉得古今中外的很多仁人志士好像把生命看得很轻。你怎么看下列一些人的选择。

庄子强调尊重生命并不是要人们苟活于世,无所事事;而是提醒人们不要沦为别人的工具,不要汲汲于名利。

9.课堂开始时,我们看了儒家孔孟的生死观。这与庄子对待生命的态度不尽相同,你更倾向于哪一种,并谈谈自己的理解?

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。” (《论语·卫灵公》)

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

(《孟子·告子上》)

课堂小结

孔孟:积极用世的救市情怀;

庄子:避世远祸的逍遥无待

生命中有不得不担当的责任,又会有不得不避让的困境,要有变通的智慧。积极入世和消极避世的人们,他们以不同的形式绽放出生命的光芒,薪火相传,指引着一代代后人,或是积极用世,或是韬光养晦。

作业

庄子,我想对你说,写一段400字左右的文字,谈谈你对人生、生命的思考。

六、方法选择

本课为选修文言内容,为了落实课标要求,结合本课的内容,制定了四个方面的目标1.积累文中的文言实词、虚词和句式。2.理解庄子尊生的深刻内涵。3.梳理儒道对生命的不同态度。4.启发学生辩证地看待庄子的生命观;引导学生对生命做深入思考,并从中找到立身处世的借鉴。在教学过程中,通过“积累整合”环节完成第一个教学目标;通过“感受鉴赏”环节完成第二个教学目标;通过“思考领悟”环节完成第三和第四个目标。教学中注重诵读,力求做到文言合一,既注重语言的建构又注重思维的提升和文化的传承。

同课章节目录