四年级下册数学教案 8.1 折线统计图 青岛版(五四学制)

文档属性

| 名称 | 四年级下册数学教案 8.1 折线统计图 青岛版(五四学制) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 417.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版(五四制) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-01-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

折线统计图教学设计

教学目标:

1.认识单式折线统计图,能在表格上画简单的折线统计图,并能读懂图上信息,根据数据变化情况进行分析、比较或预测。

2.通过观察、比较及分析体会折线统计图的特点及作用,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。

3.体会统计与生活的紧密联系及作用,提高统计意识,了解统计是解决问题的策略与方法,发展数据分析观念。

教学重点:认识和会画折线统计图,学会用折线统计图来分析问题,预测事情的发展趋势。

教学难点:通过观察和比较理解折线统计图的特点和作用。

教学准备:课件、课本等。

教学过程:

一、创设情境,提出问题。

1.导入:郭老师给大家带来了一张统计表。统计的是什么内容?

生:滨海市2004---2012年人均公共绿地面积情况统计表。

年份

2004

2006年

2008年

2010年

2012年

人均公共绿地面积(平方米)

11.5

10.5

14.5

16.0

18.5

师:观察统计表,你能了解哪些信息?

…………….

师:我想让你们用直观形象的方式来表示这张统计表的内容,用什么方式呢?

生:用统计图。

师:用什么样的统计图呢?你来说说?

生:用条形统计图。

师:是这样的吗?我们一起来看一看,观察这个条形统计图,横轴表示的是什么?你来说说。

生:横轴表示的是年份。

师:纵轴表示的是什么?

生:人均公共绿地的面积。

师:说的真好,看纵轴每一小格表示多少?生:一平方米。

师:大家都想把它画成条形统计图,想象一下,是这个样子的吗?

课件出示统计表、条形统计图。

2.设问:从这个条形统计图中你能获得哪些信息?

学情预设:看数据、看直条的长短、看变化情况。

3.小结:条形统计图中通过观察直条的长短就能清楚地看出数量的多少。

【评析】激活学生已知,注重自主迁移。重温条形统计图的特点为明线,唤醒经验铺垫新知教学作暗线,一明一暗,抓准新知的生长点,为实现新旧知识的同化打下基础。

二、自主迁移,探究特点

1.巧设疑问,顺势导入。

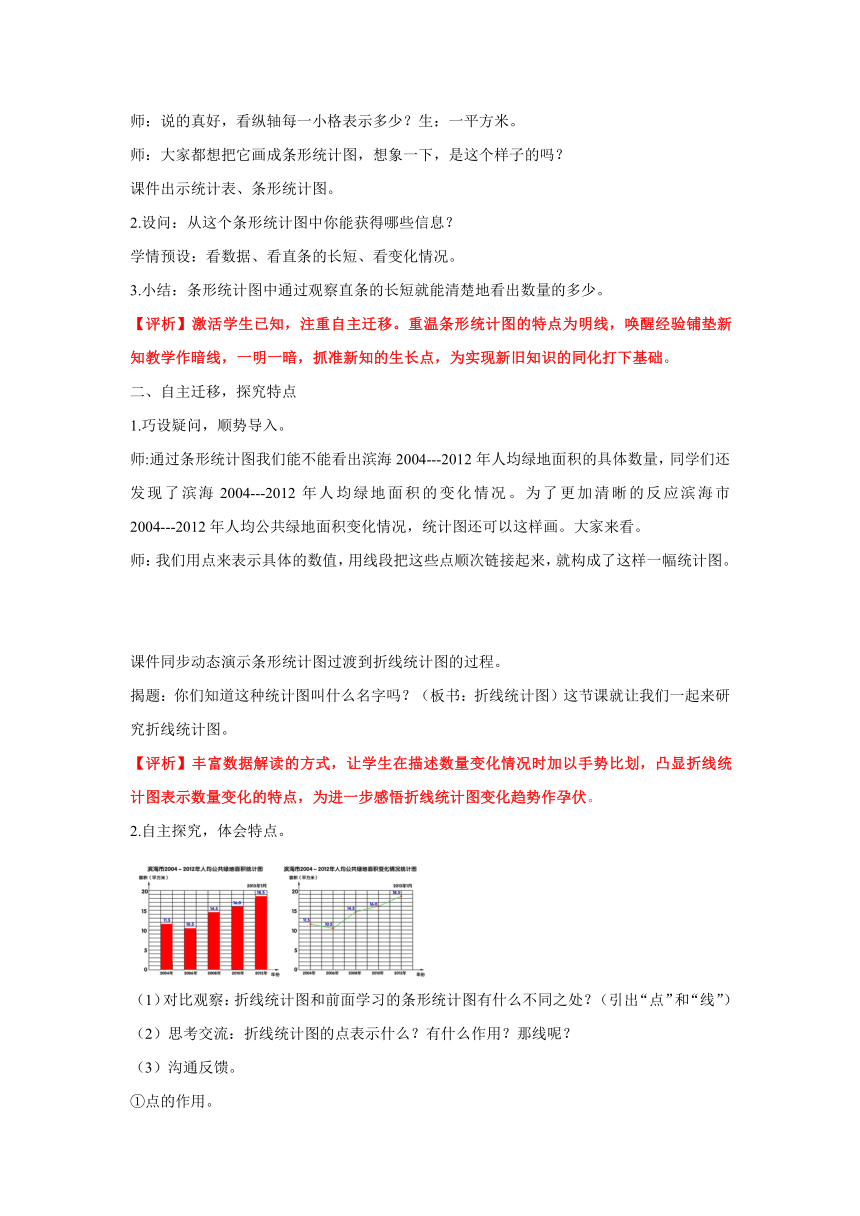

师:通过条形统计图我们能不能看出滨海2004---2012年人均绿地面积的具体数量,同学们还发现了滨海2004---2012年人均绿地面积的变化情况。为了更加清晰的反应滨海市2004---2012年人均公共绿地面积变化情况,统计图还可以这样画。大家来看。

师:我们用点来表示具体的数值,用线段把这些点顺次链接起来,就构成了这样一幅统计图。

课件同步动态演示条形统计图过渡到折线统计图的过程。

揭题:你们知道这种统计图叫什么名字吗?(板书:折线统计图)这节课就让我们一起来研究折线统计图。

【评析】丰富数据解读的方式,让学生在描述数量变化情况时加以手势比划,凸显折线统计图表示数量变化的特点,为进一步感悟折线统计图变化趋势作孕伏。

2.自主探究,体会特点。

(1)对比观察:折线统计图和前面学习的条形统计图有什么不同之处?(引出“点”和“线”)

(2)思考交流:折线统计图的点表示什么?有什么作用?那线呢?

(3)沟通反馈。

①点的作用。

组织学生交流得出:各个点表示各个数量,在折线统计图中是通过点的位置高低来表示数量的多少。(板书:表示数量的多少)

②线的作用。

设问:那点和点之间的线段又有什么作用呢?请举例说明。

引导学生交流得出:从线段的上升和下降我们就可以知道数量增加或减少的情况。(板书:表示数量的增减变化)

③出示问题,讨论交流。

(

)年到(

)年人均公共绿地面积增加最快。

教师说明:2006~2008年这条线段像一座山一样很斜很陡,线段越长越陡,说明数量变化越大。而其他线段比较平缓,说明数量变化很小。

④设问:从图中,你能看出2004年至2012年滨海公共绿地的面积的变化情况吗?你有什感想?(绿色植物有美化环境、保持水土、制造氧气和净化空气等作用,园林绿化满足了人们回归自然地愿望,是保护生态环境,改善城市生活环境的重要措施。)

⑤设问:你能根据折线统计图预测一下2013年滨海公共绿地的面积数量会是多少吗?

教师说明:原来我们通过观察折线统计图还可以发现数量的发展趋势。

(4)讨论折线统计图的特点。

师:我们知道了折线统计图的点和线的作用,那你能知道折线统计图的特点吗?学生回答后出示折线统计图的特点。板书(既可以表示数量的多少,又可以表示数量的变化情况)

【评析】数学课堂应该拓展学生独立思辨、自我提升的张力,拓展全体学生相互交流、协同生长的空间。在探究折线统计图的特点环节,注重调动学生自主学习的能力,创设观察、发现、思考、交流的学习空间,将折线统计图上点与线的意义与解读数据切结合,从而逐步探究出折线统计图的特点,培养学生数学思维,发展学生学习能力。

师:在刚才的学习中,我们分别根据统计表、条形统计图、和折线统计图分析了滨海市2004---2012年人均公共绿地面积变化情况。你觉得解决这样的问题用哪种方法最恰当?为什么?

生:折线统计图。因为折线统计图能直观地表示数量的变化情况。

师:的确是这样,解决像绿地面积变化情况这样的问题,最好用折线统计图,因为它能直观的反映出数量的增减变化情况。

师:拓展延伸。出示两张统计表:

濮阳PM2.5浓度检测统计表

(2016年10月---2017年2月)

日期

10月

11月

12月

1月

2月

PM2.5浓度(微克/立方米)

76

55

48

69

53

部分城市PM2.5浓度检测统计表(2017年2月)

城市

濮阳

安阳

郑州

北京

哈尔滨

PM2.浓度(微克/立方米)

53

62

49

35

98

提问:

(1)仔细观察两张统计表,先独立思考下面两个问题,再和同桌互相说一说。

①观察两张统计表中的信息,你认为有什么不同?

②你认为它们应该分别绘制成哪种统计图更合适?并想想为什么?

(2)学生交流反馈,说明理由。

(3)教师进行环境保护教育。

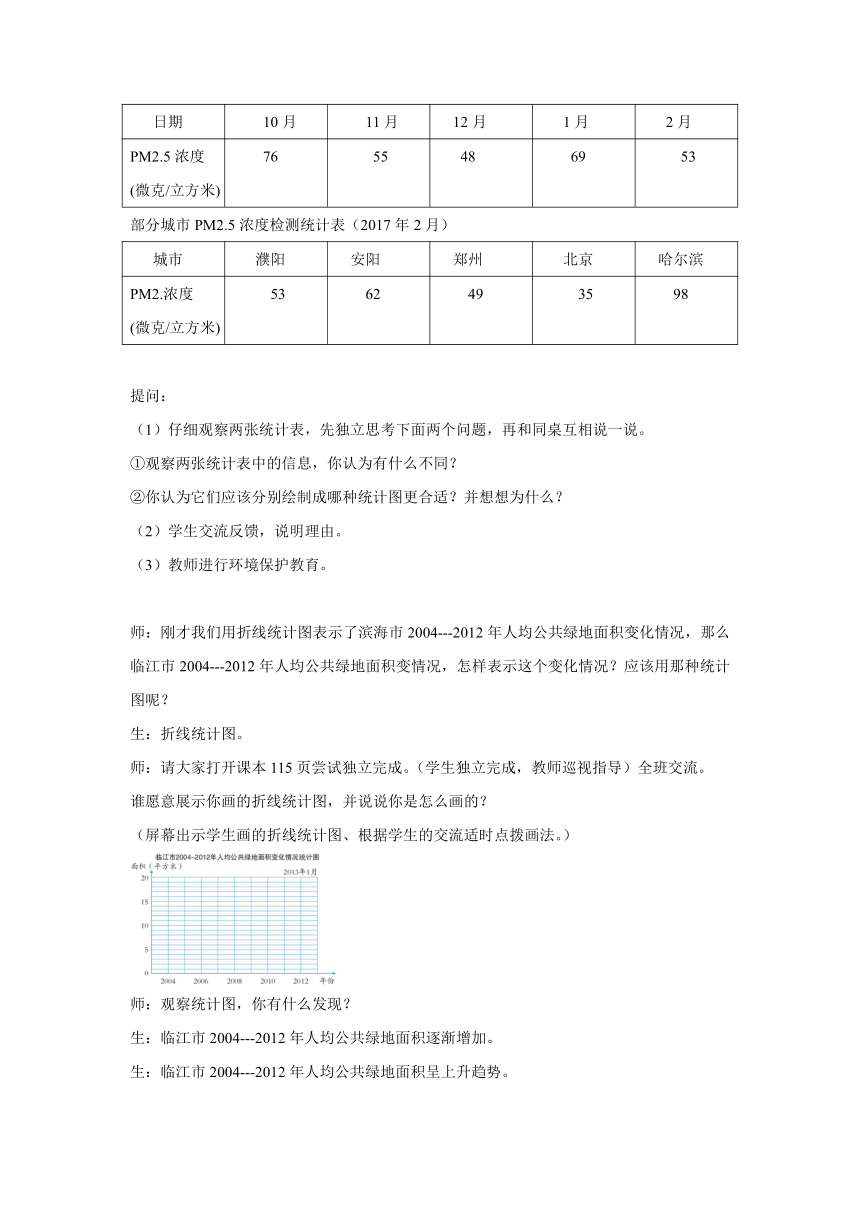

师:刚才我们用折线统计图表示了滨海市2004---2012年人均公共绿地面积变化情况,那么临江市2004---2012年人均公共绿地面积变情况,怎样表示这个变化情况?应该用那种统计图呢?

生:折线统计图。

师:请大家打开课本115页尝试独立完成。(学生独立完成,教师巡视指导)全班交流。

谁愿意展示你画的折线统计图,并说说你是怎么画的?

(屏幕出示学生画的折线统计图、根据学生的交流适时点拨画法。)

师:观察统计图,你有什么发现?

生:临江市2004---2012年人均公共绿地面积逐渐增加。

生:临江市2004---2012年人均公共绿地面积呈上升趋势。

师::能根据数据的变化预测一下2014年临江市人均公共绿地面积数量吗?

生1:17平方米

生2:20平方米

生3:18.5平方米

---------

师:那我预测是12平方米,你觉得合理吗?为什么?

生:不合理,因为从统计图上可以看出临江市2004---2012年人均公共绿地面积呈上升趋势。所以2014年要比2012年要多。

师:分析的有理有据,真是个爱思考的孩子。

(评析:独立制图并分析、预测的过程发展了学生的数据分析观念,培养了学生发现问题、解决问题及进行合理推测的能力)

三、联系生活,巩固新知。

师:其实,折线统计图在我们生活中运用非常广泛,说一说,生活中你看见过哪些折线统计图?

生:股市、气温、人的体温,医院测量心跳的折线统计图----

老师也收集了一些,一起来看。

(屏幕出现折线统计图图片)

师:由此可见,折线统计图在生活中的应用是非常广泛的。

四、回归生活,实践运用

1、下面是某地区2012年月平均气温和月降水量情况统计。

(1)该地区(

)月平均气温最高,是(

):(

)月平均气温最低,是(

)。

(2)(

)月降水量最大,是(

)毫米;(

)月降水量最小是(

)毫米。

(3)从1月份到7月份,温度呈什么趋势?从6月份到12月份,降水量呈什么趋势?

(4)如果去旅游,你认为哪些月份去比较好?为什么?

2.下面是某市拥有移动电话的数量情况统计表。

根据上表完成统计图。

3.看图填空并回答问题。

某病人体温情况统计图

看图回答下面的问题:

(1)护士每隔(

)小时给病人量一次体温?

(2)这个病人的体温最高是(

),最低是(

)。

(3)他在4月8日12时的体温是(

)。

(4)他的体温在哪段时间里下降的最快?哪段时间里比较稳定?

(5)图中的横虚线表示(

)。

(6)从体温看,这个病人的病情是在加重还是在好转?

【评析】毋庸置疑,数据分析是一种相对枯燥、偏重理性的数学活动。要激发学生的内在热情,激活学生的主动思考,关键在于为学生创设既来自身边、喜闻乐见,又贴近本质、刺激思维的问题情境。因此,本节课通过提供生活中鲜活的折线统计图的素材,通过学生独立思考、动手实践、阐述理由等活动活跃其思维,凸显其个性。而课末的“根据统计表中数据特点思考绘制成哪种统计图”这一环节,意在凸显条形和折线统计图的特点对比,深化了学生的数学思维。

教学反思:

在统计知识的教学中帮助学生逐渐建立数据分析的观念,养成通过数据来分析问题的习惯尤为重要。由于统计的内容与现实生活联系密切,因此在本节课教学中,致力捕捉生活背景与学习材料之间的内在联系,帮助学生借助生活中的具体情境,用生活中的经验和实例培养统计意识。重视学生多角度获取信息,培养数据分析能力;引导学生选择合适的统计量,增强数据分析方法以及运用数据进行推断,使学生拥有数据分析的头脑,发展统计意识,感悟统计价值。反观课堂,主要从以下几方面体现:

1.选取有效生动的生活素材,树立统计意识。

“统计与概率”的教学过程就是学生亲近生活的过程。教师应关注学生在现实生活中的经历,注重选择贴近生活的有效素材,使他们经历收集数据、整理数据和分析数据的过程,逐步形成统计意识。在本节课中,在遵循教材编排的基础上,引入与学生现实生活密切相关的情境和问题,如人的体温、当地月平均气温、雾霾天气中PM2.5等,丰富教材内涵,让学生充分感受统计与生活的密切联系。同时设置层层递进的学习坡度,在激活思维潜能、追逐探究乐趣的同时,充分体会统计对生活的意义和作用,发展学生在生活中的统计意识。

2.重视学生多角度获取信息,培养数据分析能力。

让学生通过读图来对数据进行有效分析并作出合理判断是凸显统计教育价值的核心目标。在以往统计教学中,不少教师将数据分析归结为一句话:“从统计表(图)中你可以获得哪些信息?”这样的问题不是不可以问,关键是教师心中应该有引导学生解读图表的价值目标。在本节课中,教师指导学生有层次地“读图”,关注学生多角度地对比与分析数据,感知数据的变化特点,体会数据所反映的趋势,思考从这些数据中能得到什么结论,而这些结论能预测或判断什么。学生在经历多维度的数据分析过程中,感受到折线统计图与条形统计图的优劣,从而体会到学习折线统计图的必要性。具体层次有三:一是对比读。从条形统计图导入,运用“手势比划+语言描述”暗藏折线统计图中变化趋势的特点,随即在条形统计图的基础上动态变出折线统计图,再引导学生观察比较:“折线统计图和前面学习的条形统计图有何不同之处?”如此“小碎步”地揭示,不仅凸显出折线统计图“点”与“线”的基本特征,而且巧妙暗喻了两种统计方法之间的联系,为对比沟通折线统计图与条形统计图的联系与区别作了较好的铺垫。二是分析读。这个层次的“读”关键是抓两点:首先是“读”出折线统计图中数据间的比较。比如,“为什么同样是点但却表示不同的数量呢?你有什么发现吗?”引发学生思考得出折线统计图中“点的位置高低表示数量的多少”。再如,引导学生解读“上升或下降的线段表示着数量的什么变化情况?”当学生观察分析出“2006---2008年这条线倾斜的最厉害”、“2006~2008年这条线段像一座山一样很斜很陡”时,乘胜追击地让学生分析“线段越长越陡说明什么”、“线段比较平缓又说明什么”,顿时,将“读图”环节引入学生的思维深处。其次是“读”出折线统计图中数据的整体变化。本节课,通过数据分析要让学生清楚明白折线统计图不仅能反映数量的多少,更能反映数量的增减变化趋势。因此,在学生充分掌握点与线段这些基本特征所代表着数据怎样增减变化的同时,引导学生从整体看图,说说“2004~2012年滨海是人均公共绿地面积整体变化趋势”,谈谈有何感想。整体读懂图中数据的变化,才能让学生进一步地体会到折线统计图在数据分析中的重要作用。三是推测读。超越数据本身的读取,进行合理的分析与利用。通过数据来进行推断预测,思考“为什么会呈现这种情况”、“能否解决统计中的现实问题”,既培养了学生的数据分析能力,又让学生体会到统计知识和方法在实际生活中的作用,突显出统计知识的应用价值,发展了学生的数据分析观念。

面对有限的40分钟课堂,建议教师借助综合实践活动,可以将统计活动拓展延伸到课堂之外。另外,教学时要注重选取并创设更为贴近学生生活的统计素材与活动。例如,可以将有关雾霾天气中PM2.5的情境题调整为以“出现雾霾天气减少户外运动”为背景,组织学生对所在城市哪些时间段学生只能在室内上体育课的数据进行统计。使统计活动成为学生的切身需要,进行数据分析时,教师也不需要像往常那样提出问题,而是让学生置身于解决问题的过程之中:“你看到有关室内体育课的调查统计表的情况有何感想呢?”等等。像这样,整理数据、分析数据等统计活动是建立在学生的积极性和主动性下学习的,这种经历统计的过程才会更具价值与意义,才能更好的培养学生数据分析观念,发展数学学科素养。

“统计与概率”教学的核心是帮助学生逐渐建立数据分析的观念,发展必要的数学学科素养。因此,课堂教学要让学生产生对数据的亲切感,愿意从数据分析中获取信息,学会用数据统计、分析来帮助解决现实问题。“大数据时代”要让用数据来分析和解决现实问题慢慢变成一种习惯,变成一种观念,形成一种素养。

年份

数量(万部)

2007

2008

20

2009

2011

2010

5

2012

40

8

55

45

教学目标:

1.认识单式折线统计图,能在表格上画简单的折线统计图,并能读懂图上信息,根据数据变化情况进行分析、比较或预测。

2.通过观察、比较及分析体会折线统计图的特点及作用,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。

3.体会统计与生活的紧密联系及作用,提高统计意识,了解统计是解决问题的策略与方法,发展数据分析观念。

教学重点:认识和会画折线统计图,学会用折线统计图来分析问题,预测事情的发展趋势。

教学难点:通过观察和比较理解折线统计图的特点和作用。

教学准备:课件、课本等。

教学过程:

一、创设情境,提出问题。

1.导入:郭老师给大家带来了一张统计表。统计的是什么内容?

生:滨海市2004---2012年人均公共绿地面积情况统计表。

年份

2004

2006年

2008年

2010年

2012年

人均公共绿地面积(平方米)

11.5

10.5

14.5

16.0

18.5

师:观察统计表,你能了解哪些信息?

…………….

师:我想让你们用直观形象的方式来表示这张统计表的内容,用什么方式呢?

生:用统计图。

师:用什么样的统计图呢?你来说说?

生:用条形统计图。

师:是这样的吗?我们一起来看一看,观察这个条形统计图,横轴表示的是什么?你来说说。

生:横轴表示的是年份。

师:纵轴表示的是什么?

生:人均公共绿地的面积。

师:说的真好,看纵轴每一小格表示多少?生:一平方米。

师:大家都想把它画成条形统计图,想象一下,是这个样子的吗?

课件出示统计表、条形统计图。

2.设问:从这个条形统计图中你能获得哪些信息?

学情预设:看数据、看直条的长短、看变化情况。

3.小结:条形统计图中通过观察直条的长短就能清楚地看出数量的多少。

【评析】激活学生已知,注重自主迁移。重温条形统计图的特点为明线,唤醒经验铺垫新知教学作暗线,一明一暗,抓准新知的生长点,为实现新旧知识的同化打下基础。

二、自主迁移,探究特点

1.巧设疑问,顺势导入。

师:通过条形统计图我们能不能看出滨海2004---2012年人均绿地面积的具体数量,同学们还发现了滨海2004---2012年人均绿地面积的变化情况。为了更加清晰的反应滨海市2004---2012年人均公共绿地面积变化情况,统计图还可以这样画。大家来看。

师:我们用点来表示具体的数值,用线段把这些点顺次链接起来,就构成了这样一幅统计图。

课件同步动态演示条形统计图过渡到折线统计图的过程。

揭题:你们知道这种统计图叫什么名字吗?(板书:折线统计图)这节课就让我们一起来研究折线统计图。

【评析】丰富数据解读的方式,让学生在描述数量变化情况时加以手势比划,凸显折线统计图表示数量变化的特点,为进一步感悟折线统计图变化趋势作孕伏。

2.自主探究,体会特点。

(1)对比观察:折线统计图和前面学习的条形统计图有什么不同之处?(引出“点”和“线”)

(2)思考交流:折线统计图的点表示什么?有什么作用?那线呢?

(3)沟通反馈。

①点的作用。

组织学生交流得出:各个点表示各个数量,在折线统计图中是通过点的位置高低来表示数量的多少。(板书:表示数量的多少)

②线的作用。

设问:那点和点之间的线段又有什么作用呢?请举例说明。

引导学生交流得出:从线段的上升和下降我们就可以知道数量增加或减少的情况。(板书:表示数量的增减变化)

③出示问题,讨论交流。

(

)年到(

)年人均公共绿地面积增加最快。

教师说明:2006~2008年这条线段像一座山一样很斜很陡,线段越长越陡,说明数量变化越大。而其他线段比较平缓,说明数量变化很小。

④设问:从图中,你能看出2004年至2012年滨海公共绿地的面积的变化情况吗?你有什感想?(绿色植物有美化环境、保持水土、制造氧气和净化空气等作用,园林绿化满足了人们回归自然地愿望,是保护生态环境,改善城市生活环境的重要措施。)

⑤设问:你能根据折线统计图预测一下2013年滨海公共绿地的面积数量会是多少吗?

教师说明:原来我们通过观察折线统计图还可以发现数量的发展趋势。

(4)讨论折线统计图的特点。

师:我们知道了折线统计图的点和线的作用,那你能知道折线统计图的特点吗?学生回答后出示折线统计图的特点。板书(既可以表示数量的多少,又可以表示数量的变化情况)

【评析】数学课堂应该拓展学生独立思辨、自我提升的张力,拓展全体学生相互交流、协同生长的空间。在探究折线统计图的特点环节,注重调动学生自主学习的能力,创设观察、发现、思考、交流的学习空间,将折线统计图上点与线的意义与解读数据切结合,从而逐步探究出折线统计图的特点,培养学生数学思维,发展学生学习能力。

师:在刚才的学习中,我们分别根据统计表、条形统计图、和折线统计图分析了滨海市2004---2012年人均公共绿地面积变化情况。你觉得解决这样的问题用哪种方法最恰当?为什么?

生:折线统计图。因为折线统计图能直观地表示数量的变化情况。

师:的确是这样,解决像绿地面积变化情况这样的问题,最好用折线统计图,因为它能直观的反映出数量的增减变化情况。

师:拓展延伸。出示两张统计表:

濮阳PM2.5浓度检测统计表

(2016年10月---2017年2月)

日期

10月

11月

12月

1月

2月

PM2.5浓度(微克/立方米)

76

55

48

69

53

部分城市PM2.5浓度检测统计表(2017年2月)

城市

濮阳

安阳

郑州

北京

哈尔滨

PM2.浓度(微克/立方米)

53

62

49

35

98

提问:

(1)仔细观察两张统计表,先独立思考下面两个问题,再和同桌互相说一说。

①观察两张统计表中的信息,你认为有什么不同?

②你认为它们应该分别绘制成哪种统计图更合适?并想想为什么?

(2)学生交流反馈,说明理由。

(3)教师进行环境保护教育。

师:刚才我们用折线统计图表示了滨海市2004---2012年人均公共绿地面积变化情况,那么临江市2004---2012年人均公共绿地面积变情况,怎样表示这个变化情况?应该用那种统计图呢?

生:折线统计图。

师:请大家打开课本115页尝试独立完成。(学生独立完成,教师巡视指导)全班交流。

谁愿意展示你画的折线统计图,并说说你是怎么画的?

(屏幕出示学生画的折线统计图、根据学生的交流适时点拨画法。)

师:观察统计图,你有什么发现?

生:临江市2004---2012年人均公共绿地面积逐渐增加。

生:临江市2004---2012年人均公共绿地面积呈上升趋势。

师::能根据数据的变化预测一下2014年临江市人均公共绿地面积数量吗?

生1:17平方米

生2:20平方米

生3:18.5平方米

---------

师:那我预测是12平方米,你觉得合理吗?为什么?

生:不合理,因为从统计图上可以看出临江市2004---2012年人均公共绿地面积呈上升趋势。所以2014年要比2012年要多。

师:分析的有理有据,真是个爱思考的孩子。

(评析:独立制图并分析、预测的过程发展了学生的数据分析观念,培养了学生发现问题、解决问题及进行合理推测的能力)

三、联系生活,巩固新知。

师:其实,折线统计图在我们生活中运用非常广泛,说一说,生活中你看见过哪些折线统计图?

生:股市、气温、人的体温,医院测量心跳的折线统计图----

老师也收集了一些,一起来看。

(屏幕出现折线统计图图片)

师:由此可见,折线统计图在生活中的应用是非常广泛的。

四、回归生活,实践运用

1、下面是某地区2012年月平均气温和月降水量情况统计。

(1)该地区(

)月平均气温最高,是(

):(

)月平均气温最低,是(

)。

(2)(

)月降水量最大,是(

)毫米;(

)月降水量最小是(

)毫米。

(3)从1月份到7月份,温度呈什么趋势?从6月份到12月份,降水量呈什么趋势?

(4)如果去旅游,你认为哪些月份去比较好?为什么?

2.下面是某市拥有移动电话的数量情况统计表。

根据上表完成统计图。

3.看图填空并回答问题。

某病人体温情况统计图

看图回答下面的问题:

(1)护士每隔(

)小时给病人量一次体温?

(2)这个病人的体温最高是(

),最低是(

)。

(3)他在4月8日12时的体温是(

)。

(4)他的体温在哪段时间里下降的最快?哪段时间里比较稳定?

(5)图中的横虚线表示(

)。

(6)从体温看,这个病人的病情是在加重还是在好转?

【评析】毋庸置疑,数据分析是一种相对枯燥、偏重理性的数学活动。要激发学生的内在热情,激活学生的主动思考,关键在于为学生创设既来自身边、喜闻乐见,又贴近本质、刺激思维的问题情境。因此,本节课通过提供生活中鲜活的折线统计图的素材,通过学生独立思考、动手实践、阐述理由等活动活跃其思维,凸显其个性。而课末的“根据统计表中数据特点思考绘制成哪种统计图”这一环节,意在凸显条形和折线统计图的特点对比,深化了学生的数学思维。

教学反思:

在统计知识的教学中帮助学生逐渐建立数据分析的观念,养成通过数据来分析问题的习惯尤为重要。由于统计的内容与现实生活联系密切,因此在本节课教学中,致力捕捉生活背景与学习材料之间的内在联系,帮助学生借助生活中的具体情境,用生活中的经验和实例培养统计意识。重视学生多角度获取信息,培养数据分析能力;引导学生选择合适的统计量,增强数据分析方法以及运用数据进行推断,使学生拥有数据分析的头脑,发展统计意识,感悟统计价值。反观课堂,主要从以下几方面体现:

1.选取有效生动的生活素材,树立统计意识。

“统计与概率”的教学过程就是学生亲近生活的过程。教师应关注学生在现实生活中的经历,注重选择贴近生活的有效素材,使他们经历收集数据、整理数据和分析数据的过程,逐步形成统计意识。在本节课中,在遵循教材编排的基础上,引入与学生现实生活密切相关的情境和问题,如人的体温、当地月平均气温、雾霾天气中PM2.5等,丰富教材内涵,让学生充分感受统计与生活的密切联系。同时设置层层递进的学习坡度,在激活思维潜能、追逐探究乐趣的同时,充分体会统计对生活的意义和作用,发展学生在生活中的统计意识。

2.重视学生多角度获取信息,培养数据分析能力。

让学生通过读图来对数据进行有效分析并作出合理判断是凸显统计教育价值的核心目标。在以往统计教学中,不少教师将数据分析归结为一句话:“从统计表(图)中你可以获得哪些信息?”这样的问题不是不可以问,关键是教师心中应该有引导学生解读图表的价值目标。在本节课中,教师指导学生有层次地“读图”,关注学生多角度地对比与分析数据,感知数据的变化特点,体会数据所反映的趋势,思考从这些数据中能得到什么结论,而这些结论能预测或判断什么。学生在经历多维度的数据分析过程中,感受到折线统计图与条形统计图的优劣,从而体会到学习折线统计图的必要性。具体层次有三:一是对比读。从条形统计图导入,运用“手势比划+语言描述”暗藏折线统计图中变化趋势的特点,随即在条形统计图的基础上动态变出折线统计图,再引导学生观察比较:“折线统计图和前面学习的条形统计图有何不同之处?”如此“小碎步”地揭示,不仅凸显出折线统计图“点”与“线”的基本特征,而且巧妙暗喻了两种统计方法之间的联系,为对比沟通折线统计图与条形统计图的联系与区别作了较好的铺垫。二是分析读。这个层次的“读”关键是抓两点:首先是“读”出折线统计图中数据间的比较。比如,“为什么同样是点但却表示不同的数量呢?你有什么发现吗?”引发学生思考得出折线统计图中“点的位置高低表示数量的多少”。再如,引导学生解读“上升或下降的线段表示着数量的什么变化情况?”当学生观察分析出“2006---2008年这条线倾斜的最厉害”、“2006~2008年这条线段像一座山一样很斜很陡”时,乘胜追击地让学生分析“线段越长越陡说明什么”、“线段比较平缓又说明什么”,顿时,将“读图”环节引入学生的思维深处。其次是“读”出折线统计图中数据的整体变化。本节课,通过数据分析要让学生清楚明白折线统计图不仅能反映数量的多少,更能反映数量的增减变化趋势。因此,在学生充分掌握点与线段这些基本特征所代表着数据怎样增减变化的同时,引导学生从整体看图,说说“2004~2012年滨海是人均公共绿地面积整体变化趋势”,谈谈有何感想。整体读懂图中数据的变化,才能让学生进一步地体会到折线统计图在数据分析中的重要作用。三是推测读。超越数据本身的读取,进行合理的分析与利用。通过数据来进行推断预测,思考“为什么会呈现这种情况”、“能否解决统计中的现实问题”,既培养了学生的数据分析能力,又让学生体会到统计知识和方法在实际生活中的作用,突显出统计知识的应用价值,发展了学生的数据分析观念。

面对有限的40分钟课堂,建议教师借助综合实践活动,可以将统计活动拓展延伸到课堂之外。另外,教学时要注重选取并创设更为贴近学生生活的统计素材与活动。例如,可以将有关雾霾天气中PM2.5的情境题调整为以“出现雾霾天气减少户外运动”为背景,组织学生对所在城市哪些时间段学生只能在室内上体育课的数据进行统计。使统计活动成为学生的切身需要,进行数据分析时,教师也不需要像往常那样提出问题,而是让学生置身于解决问题的过程之中:“你看到有关室内体育课的调查统计表的情况有何感想呢?”等等。像这样,整理数据、分析数据等统计活动是建立在学生的积极性和主动性下学习的,这种经历统计的过程才会更具价值与意义,才能更好的培养学生数据分析观念,发展数学学科素养。

“统计与概率”教学的核心是帮助学生逐渐建立数据分析的观念,发展必要的数学学科素养。因此,课堂教学要让学生产生对数据的亲切感,愿意从数据分析中获取信息,学会用数据统计、分析来帮助解决现实问题。“大数据时代”要让用数据来分析和解决现实问题慢慢变成一种习惯,变成一种观念,形成一种素养。

年份

数量(万部)

2007

2008

20

2009

2011

2010

5

2012

40

8

55

45