2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》第一单元 第三课《知之为知之,不知为不知》课件31张

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》第一单元 第三课《知之为知之,不知为不知》课件31张 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-28 14:39:15 | ||

图片预览

文档简介

知之为知之,不知为不知

文本解读

???

(1)子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。”

①诲:教导; ②女 通 汝(rǔ)你;

③为:表判断,相当于"是“

④知1:明白; 知2:知道; 知3:通智,智慧,明智.

⑤是:指示代词,"这".

译:孔子说:“仲由,我教你的你懂了吗?懂就是懂,不懂就是不懂,这就是聪明。”

求知方面---实事求是,正视自己的无知

(1)子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。”

1、不要强不知以为知,人生有涯而知识无涯,不知道是正常的,不知道却要装知道就可能闹笑话;

2、是装知道就会关上学习求知的大门,老老实实承认不知道就有了求知的动力;

3、是要分清知道的与不知道的,知道的不需要过分重复学习,不知道的才是学习研究的重点。

评价与启示

(2)子曰:“不曰‘如之何,如之何‘者,吾末如之何也已矣!"

①如之何:古代汉语中的固定形式,意为“怎么办”或“怎么”;

②末如之何:也作无如之何; 末:无;拿他没有办法;

③也已矣:常放在句末,表限止的语气助词,相当于“了”

译:孔子说:“不念叨'怎么办,怎么办'的人,我对他也不知怎么办了."(我拿他也没有办法)

(2)子曰:“不曰‘如之何,如之何‘者,吾末如之何也已矣!"

面对问题,应该勤于思考。

1.只有正视问题的人,才会思考解决问题的方法,别人对他才能提供具体的帮助,若搪塞应付,谁也帮不了他

2.在学习求知的过程中,只有自己不断思考,老师对他才有用,如果自己不提出问题,不思考问题,老师对他来说,其作用就不大。

评价与启示

(2)子曰:“不曰‘如之何,如之何‘者,吾末如之何也已矣!"

不思进取、无计可施

(3) 子曰:“过而不改,是谓过矣。”

过:名词作动词,犯过错。

而:表转折,却

是:这

译:孔子说:“有错不改,这才是真错。”

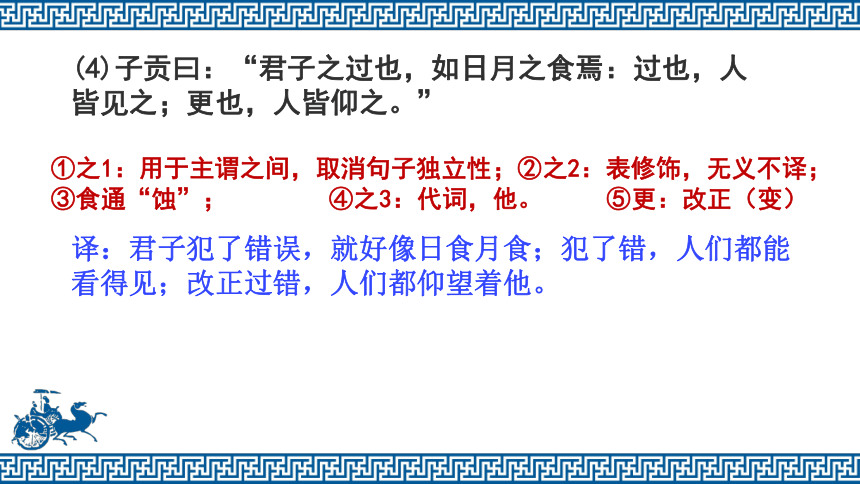

(4)子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

①之1:用于主谓之间,取消句子独立性;②之2:表修饰,无义不译;

③食通“蚀”; ④之3:代词,他。 ⑤更:改正(变)

译:君子犯了错误,就好像日食月食;犯了错,人们都能看得见;改正过错,人们都仰望着他。

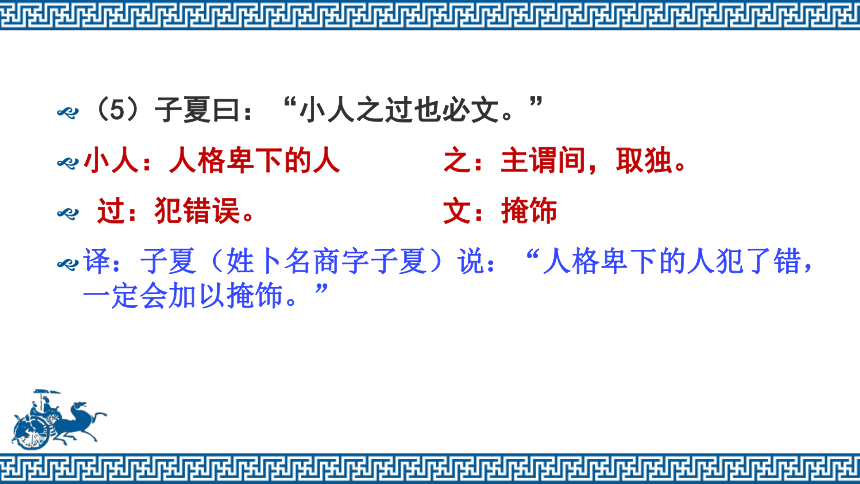

(5)子夏曰:“小人之过也必文。”

小人:人格卑下的人 之:主谓间,取独。

过:犯错误。 文:掩饰

译:子夏(姓卜名商字子夏)说:“人格卑下的人犯了错,一定会加以掩饰。”

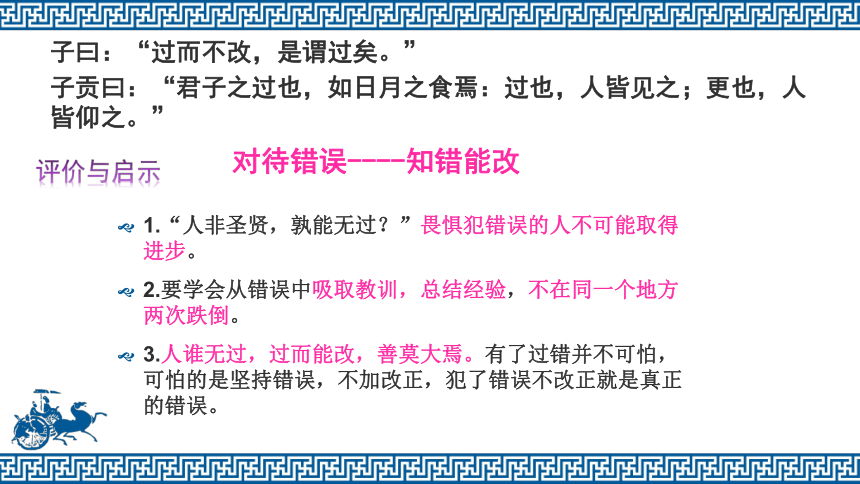

1.“人非圣贤,孰能无过?”畏惧犯错误的人不可能取得进步。

2.要学会从错误中吸取教训,总结经验,不在同一个地方两次跌倒。

3.人谁无过,过而能改,善莫大焉。有了过错并不可怕,可怕的是坚持错误,不加改正,犯了错误不改正就是真正的错误。

评价与启示

对待错误----知错能改

子曰:“过而不改,是谓过矣。”

子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

对待错误----知错能改

子曰:“过而不改,是谓过矣。”

子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

例:

朱自清《论青年》:“‘浪子回头金不换’,不像中年人往往将错就错,一直沉到底里去。”(指不走正道的人改邪归正后极其可贵)

负荆请罪,背着荆条向对方请罪,表示向人认错赔罪。出自《史记·廉颇蔺相如列传》

巴金《随想录》《小狗包弟》

二战后,德国敢于承认发动大战的错误,得到国际的认可和原谅,而日本则相反。

(6)子曰:“人能弘道,非道弘人。”

弘:扩大、光大。使‥‥显扬。

译:孔子说:“人能够光大道,而不是道能够使人显扬。”

人可以令到道发扬光大,不可以借道去抬高自己。”

(7)子曰:"躬自厚而薄责于人,则远怨矣."

①厚,薄:多,少;

②而:连词,表转折,不译;

③远:形容词作动词,避免.

译:孔子说:“严于责求自己而少责求别人,就可以避免别人的怨恨了(人们就不会怨恨你了)。”

与人相处--严于律己,宽以待人。

一是一个人要善于自省,善于从自身找原因,要少责怪别人,而不要老是责怪别人会推托客观原因,这样才有利于真正解决问题,如果每个人都善于从自身找原因,善于自我批评,就会减少社会内耗,提高办事效率;

二是从自身找原因,是避免矛盾,减少怨恨的重要途径。

(7)子曰:"躬自厚而薄责于人,则远怨矣."

严于律己,宽恕待人

(8)子夏为莒jǔ父宰,问政。子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

为:担任,作为。 宰:城邑的长官。

问:请教。 无:通“毋”,不要。

达:达到(目的)。

译:子夏做了鲁国莒父这座城邑的长官,请教施政方面的问题。孔子说:“做事情不要贪快,不要计较(贪求)小的利益。做事情贪快就达不到目的,贪求小利就成就不了大事。”

从政方面 ——欲速则不达

1.做事不能贪图快。 “心急吃不了热豆腐”“一口吃不成胖子,一步跨不到天边”。

2.不能急功近利,要照顾到百年大计。

“焚林而田,竭泽而渔”,都是只顾眼前利益、缺乏长远考虑的典型例子。《吕氏春秋,孝行览·义赏》篇说:“竭泽而渔,岂不获得?而明年无鱼。焚薮而田,岂不获得?而明年无兽。”

(8)子夏为莒jǔ父宰,问政。子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

(9)子曰:"人而无信,不知其可也.大车无輗,小车无軏 ,其何以行之哉?"

其:副词,怎么;輗[ní]古代大车车辕前端与车衡相衔接的部分。軏[yuè]古代车上置于辕前端与车横木衔接处的销钉。

何以行:宾语前置,以何行,靠什么行走.

译:孔子说:“做人却没有信用,我不知道他怎么可以(是根本不可以的)。就像大车没有车辕和横木衔接的木销子,小车没有车杠前端与横木相衔接的销钉,它靠什么行走呢?”

为人---------讲究诚信

人不讲诚信就丧失了立身处世的根本。

(10)子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立。”

①足:使动用法,使充足。

②必不得已:隐含假设关系,可译为:如果不得不去掉一项;

③于斯:于,介词,在,对;斯:指代词,这.

④何先:宾语前置,先何,去掉那一项.

子贡请教施政方面的问题。孔子说:“使食粮充足,使武器装备充足,百姓就会信任政府了。”?子贡说:“如果迫不得已一定要去掉一项,那么对于这三项先去掉什么呢?”孔子说:“先去掉充足的武器装备。”?子贡说:“如果迫不得已一定还要去掉一项,那么对于剩下的两项先去掉什么呢?”孔子说:“先去掉充足的粮食。自古以来人都是要死的(没有粮食也不过是死亡而已),但假如人民不信任政府,那政 府 就不可能站得住脚了。”

公信力

《现代汉语词典》的解释是:使公众信任的力量。指为某一件事进行报告、解释和辩护的责任;为自己的行为负责任,并接受质询。

核心:信任

研究对象:政府、传媒、司法、民间组织

政府公信力——政府作为一个为社会成员提供普遍服务的组织,其公信力程度通过政府履行其职责的一切行为反映出来。

政府应是负责任的、依法行政的、以公民为本位、透明的。

学术界

组织

组织

政府公信力

政府

“王娜娜”被冒名顶替上大学事件

政府公信力

提高公信力

治国处事——“民(人)无信而不立”

取信于民,得民心者得天下。

商鞅立木、曾子杀猪

(11)子曰:“岁寒,然后知松柏之后彫也。”

①岁寒:指时令到了寒冷的时候

②“彫”通“凋”,衰落 ”

孔子说:“天冷了以后,才知道松柏是最后零落的。”

人应松柏一样,要有骨气、有远大志向且要经受得起各种严峻的考验,才能取得最终的成功。

一个人的品质高下,只有在矛盾冲突的时候才能表现出来。 (戏剧冲突)

(12)子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

逝者:往者,过去的。

斯:这

孔子在河边上说:“逝去的时间像这流水,昼夜不停地流淌!”

珍惜时间

为人处事——要有骨气和远大志向且要惜时奋干

小结:本文节选孔子与三位弟子的对话,分别从“求知、为人、从政、治国、处世”等方面给予我们后人深远的启示:

????1、?? 求知-----实事求是、知错能改

???2、 处世-------责己严,待人宽

3、从政-----切记“欲速则不达”

???4、 治国处事-----“民(人)无信而不立”

5、 为人处事-------要有骨气和远大志向且要惜时奋干

文本解读

???

(1)子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。”

①诲:教导; ②女 通 汝(rǔ)你;

③为:表判断,相当于"是“

④知1:明白; 知2:知道; 知3:通智,智慧,明智.

⑤是:指示代词,"这".

译:孔子说:“仲由,我教你的你懂了吗?懂就是懂,不懂就是不懂,这就是聪明。”

求知方面---实事求是,正视自己的无知

(1)子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。”

1、不要强不知以为知,人生有涯而知识无涯,不知道是正常的,不知道却要装知道就可能闹笑话;

2、是装知道就会关上学习求知的大门,老老实实承认不知道就有了求知的动力;

3、是要分清知道的与不知道的,知道的不需要过分重复学习,不知道的才是学习研究的重点。

评价与启示

(2)子曰:“不曰‘如之何,如之何‘者,吾末如之何也已矣!"

①如之何:古代汉语中的固定形式,意为“怎么办”或“怎么”;

②末如之何:也作无如之何; 末:无;拿他没有办法;

③也已矣:常放在句末,表限止的语气助词,相当于“了”

译:孔子说:“不念叨'怎么办,怎么办'的人,我对他也不知怎么办了."(我拿他也没有办法)

(2)子曰:“不曰‘如之何,如之何‘者,吾末如之何也已矣!"

面对问题,应该勤于思考。

1.只有正视问题的人,才会思考解决问题的方法,别人对他才能提供具体的帮助,若搪塞应付,谁也帮不了他

2.在学习求知的过程中,只有自己不断思考,老师对他才有用,如果自己不提出问题,不思考问题,老师对他来说,其作用就不大。

评价与启示

(2)子曰:“不曰‘如之何,如之何‘者,吾末如之何也已矣!"

不思进取、无计可施

(3) 子曰:“过而不改,是谓过矣。”

过:名词作动词,犯过错。

而:表转折,却

是:这

译:孔子说:“有错不改,这才是真错。”

(4)子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

①之1:用于主谓之间,取消句子独立性;②之2:表修饰,无义不译;

③食通“蚀”; ④之3:代词,他。 ⑤更:改正(变)

译:君子犯了错误,就好像日食月食;犯了错,人们都能看得见;改正过错,人们都仰望着他。

(5)子夏曰:“小人之过也必文。”

小人:人格卑下的人 之:主谓间,取独。

过:犯错误。 文:掩饰

译:子夏(姓卜名商字子夏)说:“人格卑下的人犯了错,一定会加以掩饰。”

1.“人非圣贤,孰能无过?”畏惧犯错误的人不可能取得进步。

2.要学会从错误中吸取教训,总结经验,不在同一个地方两次跌倒。

3.人谁无过,过而能改,善莫大焉。有了过错并不可怕,可怕的是坚持错误,不加改正,犯了错误不改正就是真正的错误。

评价与启示

对待错误----知错能改

子曰:“过而不改,是谓过矣。”

子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

对待错误----知错能改

子曰:“过而不改,是谓过矣。”

子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

例:

朱自清《论青年》:“‘浪子回头金不换’,不像中年人往往将错就错,一直沉到底里去。”(指不走正道的人改邪归正后极其可贵)

负荆请罪,背着荆条向对方请罪,表示向人认错赔罪。出自《史记·廉颇蔺相如列传》

巴金《随想录》《小狗包弟》

二战后,德国敢于承认发动大战的错误,得到国际的认可和原谅,而日本则相反。

(6)子曰:“人能弘道,非道弘人。”

弘:扩大、光大。使‥‥显扬。

译:孔子说:“人能够光大道,而不是道能够使人显扬。”

人可以令到道发扬光大,不可以借道去抬高自己。”

(7)子曰:"躬自厚而薄责于人,则远怨矣."

①厚,薄:多,少;

②而:连词,表转折,不译;

③远:形容词作动词,避免.

译:孔子说:“严于责求自己而少责求别人,就可以避免别人的怨恨了(人们就不会怨恨你了)。”

与人相处--严于律己,宽以待人。

一是一个人要善于自省,善于从自身找原因,要少责怪别人,而不要老是责怪别人会推托客观原因,这样才有利于真正解决问题,如果每个人都善于从自身找原因,善于自我批评,就会减少社会内耗,提高办事效率;

二是从自身找原因,是避免矛盾,减少怨恨的重要途径。

(7)子曰:"躬自厚而薄责于人,则远怨矣."

严于律己,宽恕待人

(8)子夏为莒jǔ父宰,问政。子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

为:担任,作为。 宰:城邑的长官。

问:请教。 无:通“毋”,不要。

达:达到(目的)。

译:子夏做了鲁国莒父这座城邑的长官,请教施政方面的问题。孔子说:“做事情不要贪快,不要计较(贪求)小的利益。做事情贪快就达不到目的,贪求小利就成就不了大事。”

从政方面 ——欲速则不达

1.做事不能贪图快。 “心急吃不了热豆腐”“一口吃不成胖子,一步跨不到天边”。

2.不能急功近利,要照顾到百年大计。

“焚林而田,竭泽而渔”,都是只顾眼前利益、缺乏长远考虑的典型例子。《吕氏春秋,孝行览·义赏》篇说:“竭泽而渔,岂不获得?而明年无鱼。焚薮而田,岂不获得?而明年无兽。”

(8)子夏为莒jǔ父宰,问政。子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

(9)子曰:"人而无信,不知其可也.大车无輗,小车无軏 ,其何以行之哉?"

其:副词,怎么;輗[ní]古代大车车辕前端与车衡相衔接的部分。軏[yuè]古代车上置于辕前端与车横木衔接处的销钉。

何以行:宾语前置,以何行,靠什么行走.

译:孔子说:“做人却没有信用,我不知道他怎么可以(是根本不可以的)。就像大车没有车辕和横木衔接的木销子,小车没有车杠前端与横木相衔接的销钉,它靠什么行走呢?”

为人---------讲究诚信

人不讲诚信就丧失了立身处世的根本。

(10)子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立。”

①足:使动用法,使充足。

②必不得已:隐含假设关系,可译为:如果不得不去掉一项;

③于斯:于,介词,在,对;斯:指代词,这.

④何先:宾语前置,先何,去掉那一项.

子贡请教施政方面的问题。孔子说:“使食粮充足,使武器装备充足,百姓就会信任政府了。”?子贡说:“如果迫不得已一定要去掉一项,那么对于这三项先去掉什么呢?”孔子说:“先去掉充足的武器装备。”?子贡说:“如果迫不得已一定还要去掉一项,那么对于剩下的两项先去掉什么呢?”孔子说:“先去掉充足的粮食。自古以来人都是要死的(没有粮食也不过是死亡而已),但假如人民不信任政府,那政 府 就不可能站得住脚了。”

公信力

《现代汉语词典》的解释是:使公众信任的力量。指为某一件事进行报告、解释和辩护的责任;为自己的行为负责任,并接受质询。

核心:信任

研究对象:政府、传媒、司法、民间组织

政府公信力——政府作为一个为社会成员提供普遍服务的组织,其公信力程度通过政府履行其职责的一切行为反映出来。

政府应是负责任的、依法行政的、以公民为本位、透明的。

学术界

组织

组织

政府公信力

政府

“王娜娜”被冒名顶替上大学事件

政府公信力

提高公信力

治国处事——“民(人)无信而不立”

取信于民,得民心者得天下。

商鞅立木、曾子杀猪

(11)子曰:“岁寒,然后知松柏之后彫也。”

①岁寒:指时令到了寒冷的时候

②“彫”通“凋”,衰落 ”

孔子说:“天冷了以后,才知道松柏是最后零落的。”

人应松柏一样,要有骨气、有远大志向且要经受得起各种严峻的考验,才能取得最终的成功。

一个人的品质高下,只有在矛盾冲突的时候才能表现出来。 (戏剧冲突)

(12)子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

逝者:往者,过去的。

斯:这

孔子在河边上说:“逝去的时间像这流水,昼夜不停地流淌!”

珍惜时间

为人处事——要有骨气和远大志向且要惜时奋干

小结:本文节选孔子与三位弟子的对话,分别从“求知、为人、从政、治国、处世”等方面给予我们后人深远的启示:

????1、?? 求知-----实事求是、知错能改

???2、 处世-------责己严,待人宽

3、从政-----切记“欲速则不达”

???4、 治国处事-----“民(人)无信而不立”

5、 为人处事-------要有骨气和远大志向且要惜时奋干

同课章节目录