2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》第一单元 第4课《己所不欲,勿施于人》课件59张

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》第一单元 第4课《己所不欲,勿施于人》课件59张 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-28 15:39:20 | ||

图片预览

文档简介

第四课

己所不欲,勿施于人

请找出文中最关键的一个字

仁

(思想核心)

段落大意

1-4 从各个角度阐述“仁”的内涵

5-7 阐述实行仁的方法和态度

8-9 从“仁者”和“不仁者”两个方面对比阐述了仁的意义和价值

探讨:关于什么是“仁”。孔子对颜渊、子贡、樊迟、仲弓等人的回答各有侧重、各不相同。

【译文】子贡问道:“有一个字而可以终身去实践它的吗?”孔子说:“大概是‘恕’字吧?自己不愿意承受的,不要加到别人身上。”

4、 【原文】 子贡问曰:‘有一言而可以终身行之者乎?'其恕乎?己所不欲,勿施于人。'

世间一般人都习惯于把自己不愿意承受的强加给别人。要想做到仁或恕的话,就不能这样做了。

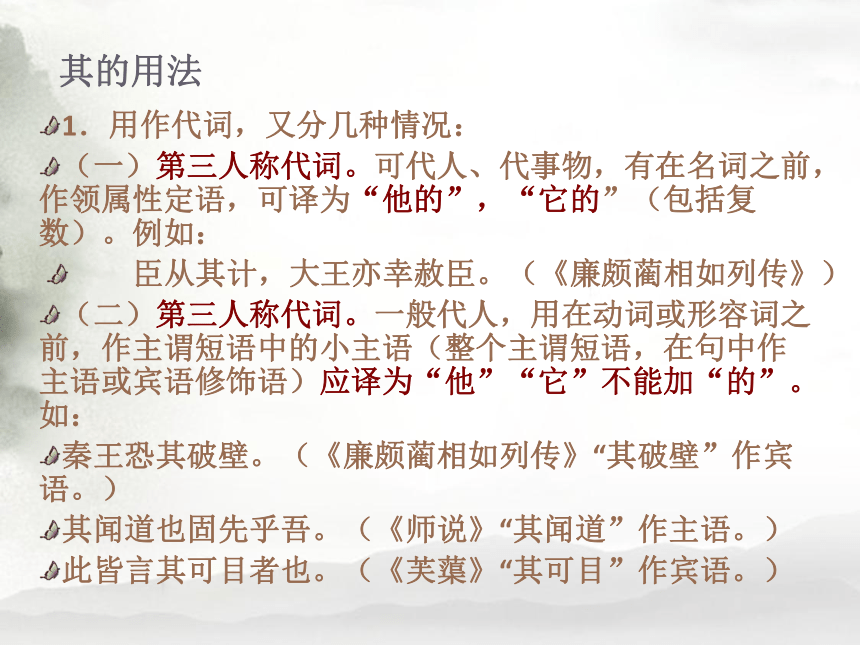

其的用法

1.用作代词,又分几种情况:

(一)第三人称代词。可代人、代事物,有在名词之前,作领属性定语,可译为“他的”,“它的”(包括复数)。例如:

臣从其计,大王亦幸赦臣。(《廉颇蔺相如列传》)

(二)第三人称代词。一般代人,用在动词或形容词之前,作主谓短语中的小主语(整个主谓短语,在句中作主语或宾语修饰语)应译为“他”“它”不能加“的”。如:

秦王恐其破壁。(《廉颇蔺相如列传》“其破壁”作宾语。)

其闻道也固先乎吾。(《师说》“其闻道”作主语。)

此皆言其可目者也。(《芙蕖》“其可目”作宾语。)

(三)活用为第一人称。可用作定语或小主语,视句意译为“我的”或“我(自己)”。如:

今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事。(《赤壁之战》)

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(《游褒禅山记》)

(四)指示代词,表远指。可译为“那”“那个”“那些”“那里”。如:

则或咎其欲出者。(《游褒禅山记》)

今操得荆州,奄有其地。(《赤壁之战》)

(五)指示代词,表示“其中的”,后面多为数词。如

于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》)

2.用作副词。放在句首或句中,表示揣测、反诘、期望等语气,常和放在句末的语气助词配合,视情况可译为“大概”“难道”“还是”“可要”等,或省去。例如:

其皆出于此乎?(《师说》表测度。)

其孰能讥之乎?(《游褒禅山记》表反诘。)

尔其无忘乃父之志!(《伶官传序》表期望。)

3.用作连词。作连词用时,通常放在句首,或表假设,可译为“如果”;或表选择,可译为“还是”。例如:

其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之故哉?(《送东阳马生序》表假设。)

4.表示选择关系,相当于"是......还是......".例:其真无马邪?其真不知马也?

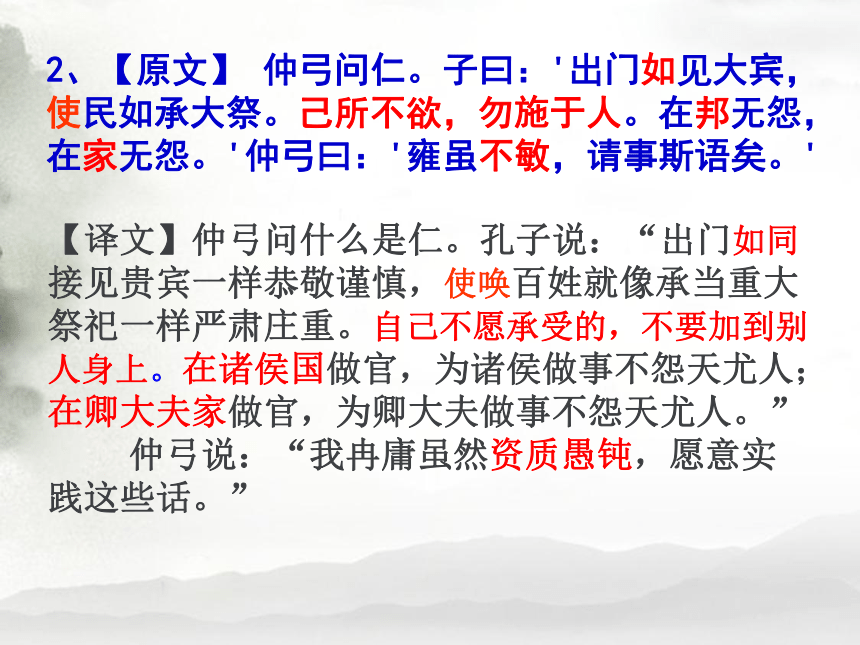

2、【原文】 仲弓问仁。子曰:'出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。'仲弓曰:'雍虽不敏,请事斯语矣。'

【译文】仲弓问什么是仁。孔子说:“出门如同接见贵宾一样恭敬谨慎,使唤百姓就像承当重大祭祀一样严肃庄重。自己不愿承受的,不要加到别人身上。在诸侯国做官,为诸侯做事不怨天尤人;在卿大夫家做官,为卿大夫做事不怨天尤人。”

仲弓说:“我冉庸虽然资质愚钝,愿意实践这些话。”

仲弓

冉雍(前531年—?),字仲弓,孔子弟子。

《冉氏族谱》称离娶颜氏,生长子耕,次子雍。颜氏死,又娶公西氏,生求。冉雍是孔子的弟子,与冉耕(伯牛)、冉求(字子有)皆在孔门十哲之列,世称“一门三贤”。

王室之后,家里比较贫穷,以放牛为业,人称“犁牛氏”。

仲弓曾做过季氏私邑的长官。

冉雍在孔门弟子中以德行著称。

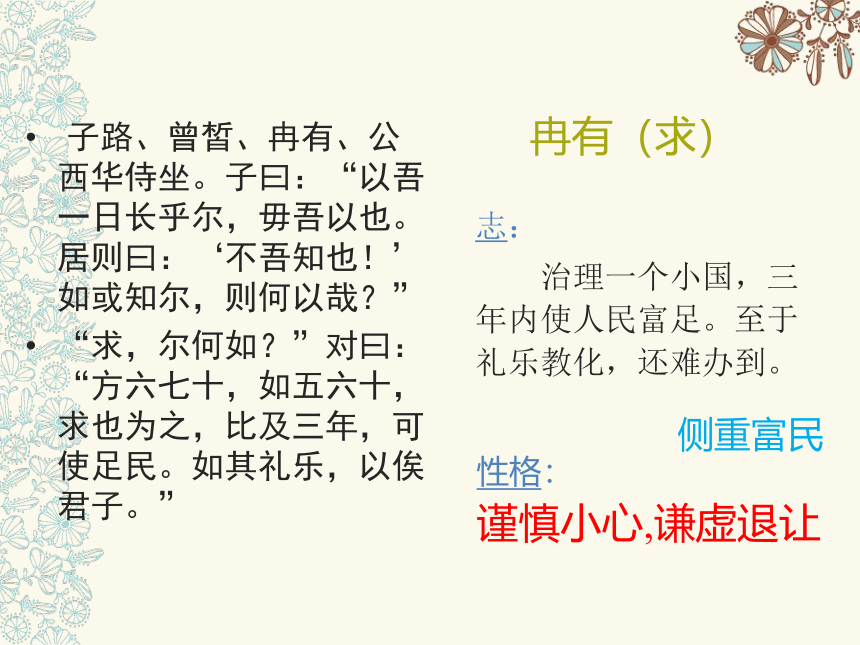

?子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

“求,尔何如?”对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(求)

谨慎小心,谦虚退让

志:

性格:

侧重富民

【原文】

伯牛有疾,子问之,自牖执其手,曰:“亡之,命矣夫!斯人也有斯疾也!斯人也有斯疾也!”

[注释]

疾:重病。 牖:窗户。

斯:这样。 也:句中语气词,表舒缓语气。

[译文]死亡,这是命啊!这么好的人却得了这么恶的病啊!

孔子认为,像冉耕这样德行优秀的人应该长命百岁,享受健康的生活。谁知冉耕却得了将亡的疾病,即使被探望,也只能“自牖执其手”,这是命运的不公平。

2、【原文】 仲弓问仁。子曰:'出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。'仲弓曰:'雍虽不敏,请事斯语矣。'

【译文】仲弓问什么是仁。孔子说:“出门如同接见贵宾一样恭敬谨慎,使唤百姓就像承当重大祭祀一样严肃庄重。自己不愿承受的,不要加到别人身上。在诸侯国做官,为诸侯做事不怨天尤人;在卿大夫家做官,为卿大夫做事不怨天尤人。”

仲弓说:“我冉庸虽然资质愚钝,愿意实践这些话。”

爱人 知人

基本意思:

自己不喜欢的事情,没有权利强加给别人。

核心:

爱人

实质:

关心他人、帮助他人、

尊重他人、理解他人。

(推己及人)

己所不欲,勿施于人

庄子:己所甚欲,也勿施于人。

“我这都是为了你好。”

《庄子·外篇·达生》 “祝宗人玄端以临牢?,说彘曰:“汝奚恶死?吾将三月豢汝,十曰戒,三日齐,藉白茅,加汝肩尻乎雕俎之上,则汝为之乎?”为彘谋,曰不如食以糠糟而错之牢?之中,自为谋,则苛生有轩冕之尊,死得于腞楯之上,聚偻之中则为之。为彘谋则去之,自为谋则取之,所异彘者何也。”

有一个管祭祀的官员有一天到猪圈去探望猪,这个猪是准备将来要杀了后祭祀祖宗的,官员觉得应该给它做一做思想工作。于是就穿得整整齐齐来到猪圈,恭恭敬敬地对猪说,猪啊猪啊,你何必怕死呢,我告诉你,我会好好地善待你,好好喂你三个月,吃最好的东西,然后杀你之前十天,我就香汤沐浴,斋戒。最后呢,你的身子下面会铺上洁白的茅草,你的前肩和后腿,我会非常隆重的放进一个很好的盘子里,上面还雕着花,你看怎么样?猪什么也没说。因为它没得选择,你看和我们现在很多事情何其相似。

当我真正开始爱自己(节选)

卓别林

当我真正开始爱自己,

我才认识到,所有的痛苦和情感的折磨,

都只是提醒我:活着,不要违背自己的本心。

今天我明白了,这叫做“真实”。

当我真正开始爱自己,

我才懂得,把自己的愿望强加于人,

是多么的无礼,就算我知道,时机并不成熟,

那人也还没有做好准备,

就算那个人就是我自己。

今天我明白了,这叫做“尊重”。

当我开始真正爱自己,

我开始远离一切不健康的东西。

不论是饮食和人物,还是事情和环境,

我远离一切让我远离本真的东西。

从前我把这叫做“追求健康的自私自利”,

但今天我明白了,这是“自爱”。

当我开始真正爱自己,

我不再总想着要永远正确,不犯错误。

我今天明白了,这叫做“谦逊”。

庄子:己所甚欲,也勿施于人。

每个人都不要把自己的生活方式和生活理念强加于他人,每个人都可以有自己的选择,只要是自己愿意的,也许他的日子在你看来是苦日子,但如果把你这个心目中好日子给他们,他会痛苦。

未成年人需要监护,需要教育,需要引导!!!!!

1、【原文】 颜渊问仁。子曰:'克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?’颜渊曰:'请问其目?'子曰:'非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。'颜渊曰:'回虽不敏,请事斯语矣。'

【译文】颜渊问什么是仁。孔子说:“克制自己(的私欲)回复到礼,就是仁。有一天你做到了克己复礼,普天下的人都会称许你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道靠别人吗?”

颜渊说:“请问克己复礼的具体条目。”孔子说:“不合乎礼的不看、不合乎礼的不听、不合乎礼的不说、不合乎礼的不做。”

颜渊说:“我颜回虽然资质愚钝,愿意实践这句话。

不管什么时候,人都是社会性的动物,必须考虑到他人的存在,考虑到社群的秩序,所以,也必须对自我的思想情感和行为加以合理的规范。

孔子认为,放任人的本性而不立足于礼,社会从个人到整体就都会乱了套。

每个人都要注意克制自己的私欲,用礼来规范约束自己的一切行为,使自己的一切都符合礼。反过来说,如果每个人都能做到克己复礼,整个社会也就实现了仁爱,达到了和谐。

1、【原文】 颜渊问仁。子曰:'克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?’颜渊曰:'请问其目?'子曰:'非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。'颜渊曰:'回虽不敏,请事斯语矣。'

克己复礼为仁”意味着仁从某个基本面上说,是礼的内在化和自觉。

“为仁由己,而由人乎哉?”意思是说,要做到仁,要拥有仁德,关键在自己。自己不追求,自己不努力,再好的目标也等于零。

怎么实行仁?

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

1、【原文】 颜渊问仁。子曰:'克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?’颜渊曰:'请问其目?'子曰:'非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。'颜渊曰:'回虽不敏,请事斯语矣。'

1、【原文】 颜渊问仁。子曰:'克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?'颜渊曰:'请问其目?'子曰:'非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。'颜渊曰:'回虽不敏,请事斯语矣。'

【译文】 颜渊问什么是仁。孔子说:“能够自己做主,去实践礼的要求,就是人生的正途。不能任何时候,只要能自己做主,实践礼的要求,天下人都肯定,你是走在人生正途上,完全是靠自己的难道还能靠别人吗?

渊说:“希望能指点出具体做法。”孔子说:“不合乎礼的不看、不合乎礼的不听、不合乎礼的不说、不合乎礼的不做。”

颜渊说:“我颜回虽然不够聪明,愿意主动做到这些话。

解析

1.孔子因材施教,颜渊的个性

2.“克”解”能够“义有先例

克己复礼(能够自己做主,去实践礼的要求 )化被动为主动

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。(由不对的事开始改起)

为仁由己

主动达到礼的要求

颜回(前521~前481)

春秋末鲁国人,字子渊。孔门七十二贤之首。以德行见称。勤奋好学,笃信孔子学说,并“闻一知十”,领会深刻。

为人平易谦逊,沉默寡言,才智较少外露,在行动上努力实践孔子的理想,成为孔子最忠实、最得意的学生。孔子屡称他品格高尚,说 他“三月不违仁”,“不迁怒,不贰过”。因贫病去世,(明)后封为复圣,陪祭于孔庙。

子贡和颜回

子谓子贡曰,“女与回也孰愈?”对曰,“赐也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。”子曰,“弗如也,吾与女弗如也。”

孔子对子贡说,“你和颜回比哪个更强些?”子贡答道,“我怎么敢和颜回相比呢?颜回能闻一知十,我只能闻一知二。”孔子说,“不如啊,我和你都不如啊!”

《论语·述而》:“举一隅不以三隅反,则不复也。

:“我举出一个方面,你们应该要能灵活地推想到另外几个方面,如果不能的话,我也不会再教你们了。”

举一反三

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”?

【译文】

孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一箪饭,一瓢水,住在简陋的小屋里,别人都忍受不了这种穷困清苦,颜回却没有改变他好学的乐趣。颜回的品质是多么高尚啊!”?

虽生活艰辛,但品行卓越。

一个“安贫乐道”的君子形象

解析

1.孔子因材施教,颜渊的个性

2.“克”解”能够“义有先例

克己复礼(能够自己做主,去实践礼的要求 )化被动为主动

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。(由不对的事开始改起)

为仁由己

主动达到礼的要求

3、【原文】 樊迟问仁,子曰: “爱人。”

问知,子曰: “知人。”

樊迟未达。子曰: “举直措诸枉,能使枉者直。”

樊迟退,见子夏曰:“乡也吾见于夫子而问知,子曰:‘举直措诸枉,能使枉者直’,何谓也?”子夏曰:“‘富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。’”

【译文】樊迟问什么是仁。孔子说:“对人慈爱。”

问什么是智。孔子说:“了解别人。”

樊迟没有明白。孔子说:“选拔正直的人安置到邪恶的人之上,能够使邪恶的人变为正直的人。”

樊迟退出来,去见子夏,说:“先前我拜见老师,问他什么是智,老师说:‘选拔正直的人安置到邪恶的人之上,能够使邪恶的人变为正直的人’,这是什么意思呢?”子夏说:“这句话的含义多么深广啊!舜做了天子,从群众中选拔人才,任用了皋陶,不讲仁德的人就疏远了。汤做了天子,从群众中选拔人才,任用了伊尹,不讲仁德的人就疏远了。”

皋陶(gāo yáo)?

与尧、舜、大禹齐名的"上古四圣"之一,被史学界和司法界公认为中国司法鼻祖.

主要作品:中国第一部法典《狱典》作士理民,制法作狱

主要成就:尧、舜时期之政多出其手,行五刑五教

传说皋陶用獬豸(xiè zhì)(体形大者如牛,小者如羊,类似麒麟,全身长着浓密黝黑的毛,双目明亮有神,额上通常长一角。)决狱。据说它懂人言知人性,有分辨曲直、确认罪犯的本领。皋陶判决有疑时,便将这种神异的动物放出来,如果那人有罪,獬豸就会顶触,无罪则否。史书上说皋陶为大理,天下无虐刑、无冤狱 。

伊尹[yī yǐn]

伊尹(公元前1649年—前1550年),姒姓,伊氏,名挚。

商朝辅国宰相(辅佐成汤建商灭夏),

商汤一代名厨,有“烹调之圣”美称,

著《汤液经》(中医文献)

3、【原文】 樊迟问仁,子曰: “爱人。”

问知,子曰: “知人。”

樊迟未达。子曰: “举直错诸枉,能使枉者直。”

樊迟退,见子夏曰:“乡也吾见于夫子而问知,子曰:‘举直措诸枉,能使枉者直’,何谓也?”子夏曰:“‘富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。’”

错,通“措”,安置。 枉:邪恶,这里指邪恶的人。

为政之要,莫先于用人。

“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

选贤任能

社会正气在正直的人引领之下得以树立,不正之风在正直的人的引导下得以改善,邪恶之人在这样的环境之中也才会转化。

实现仁的方法

什么是仁?

克己复礼

己所不欲,勿施于人。

爱人。

仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

从自处的角度来看,孔子所说的“仁”就是克服一己之私而遵循礼法的规定。

从处世的角度来看,“仁”就是对他人的关怀,即能够设身处地地体贴他人。

仁的标准

仁的核心

段落大意

1-4 从各个角度阐述“仁”的内涵

5-7 阐述实行仁的方法和态度

8-9 从“仁者”和“不仁者”两个方面对比阐述了仁的意义和价值

子贡说:“假如有一个人能够广泛地施惠于民众,并给有需要的民众以帮助,怎么样?可以说是仁了吧?”

孔子说:“这何止是仁呢,必定是圣了!尧、舜大概还担忧达不到这种境界呢!所谓仁,就是自己想要站得住就要别人站得住,自己想要通达就使别人通达。能够近取自己作比方(即将心比心、推己及人),可以说就是实践仁的方法了啊。”

?

5、 【原文】 子贡曰:'如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?'子曰:'何事于仁!必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。'

要想自己站得住,也要帮助人家一同站得住;要想自己过得好,也要帮助人家一同过得好。

而不是建立在推倒别人而自己站稳了,也不是损害他人发展了自己。生活中我们应该学会推己及人,我们想到的,别人也会想到;我们想做的,别人也会有同样的想法。所以,只要每个人都能够以一种宽容的态度和包容的心来面对他们的时候,那么,整个社会就和谐了。 ?

5、 【原文】 子贡曰:'如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?'子曰:'何事于仁!必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。'

博施济众——广施恩惠,拯救民众。(造福天下)

没有人能够做到的。

若想实现博施济众的理想,首先应该成为一个“仁者”,而仁者的标准是“己欲立而立人,己欲达而达人”

”“近取譬”就近取自己作比方,也就是将心比心、推己及人;

“仁之方”实践“仁”的方法。这样的“仁”,不必尧舜,所有的人都做得到。

实现"仁"关键是将心比心、推己及人

5、 【原文】 子贡曰:'如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?'子曰:'何事于仁!必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。'

中国人讲求“己欲立而立人,己欲达而达人”。中国在谋求自身发展的同时,真诚希望印度繁荣富强,期待同印度携手前行。

——2014年9月18日,习总书记《携手追寻民族复兴之梦--在印度世界事务委员会的演讲》中引用

6、【原文】 子曰:'仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。'

【译文】孔子说:“仁的境界很远吗?只要我想达到仁的境界,仁的境界就到了!”

6、【原文】 子曰:'仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。'

【译文】孔子说:“仁的境界很远吗?只要我想达到仁的境界,仁的境界就到了!”

修养靠的是自觉。“仁”是内在的品德,外在的情感表现为关怀、仁爱他人。如果一个人真想成为仁者,只要其内在自觉地朝着这个方向努力,就一定能够做到,因为“仁”就在我们的身边。

?

“一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事”。

什么是仁?

克己复礼

己所不欲,勿施于人。

爱人。

仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

从自处的角度来看,孔子所说的“仁”就是克服一己之私而遵循礼法的规定。

从处世的角度来看,“仁”就是对他人的关怀,即能够设身处地地体贴他人。

仁的标准

仁的核心

7、【原文】 曾子曰:'士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?'

【译文】曾子说:“读书人不可以不抱负远大、意志坚强,因为他担当的东西重,而且道路遥远。把在天下实现仁作为自己必须担当的责任,不是很沉重吗?到死才停止,不是很遥远吗?”

一个读书人应该胸襟宽大,气度宽宏,眼光远大而刚毅决断,只有这样才能为国家、为社会承担起应尽的责任。这样的责任沉重而久远,这是由读书人实践仁的理想决定的。

救世救人

7、【原文】 曾子曰:'士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?'

第一课主旨

赞颂孔子勇于担当社会责任的精神。

孔子以天下为己任,致力于改变天下无道的现实,使天下朝着有道的境界发展。

他带领学生离开鲁国而奔走天下,即便是“累累如丧家之犬”也绝不后悔,甚至是“知其不可而为之”的执着与坚韧。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

天下兴亡,匹夫有责。

为中华崛起而读书

7、【原文】 曾子曰:'士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?'

怎样实施仁?

“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

“举直错诸枉,能使枉者直。”

能近取譬,可谓仁之方也已。

实现“仁”的关键是将心比心、推己及人。

段落大意

1-4 从各个角度阐述“仁”的内涵

5-7 阐述实行仁的方法和态度

8-9 从“仁者”和“不仁者”两个方面对比阐述了仁的意义和价值

8、【原文】

子曰:'志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。'

【译文】

孔子说:“有高尚志向和节操的人以及仁义之人,不会贪生而损害仁德,却会为了成全仁德而牺牲性命。”

9、【原文】 子曰:‘不仁者,不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,智者利仁。’

【译文】孔子说:“不仁的人不可以长久处于贫困中,也不可以长久处于安乐中。有仁德的人安于实行仁,算计得精明的人利用仁(即如果实行仁能给他带来好处,他就实行)。”(安:以……为安, 利:以……为利)

9、【原文】 子曰:‘不仁者,不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,智者利仁。’

【译文】孔子说:“不仁的人不可以长久处于贫困中,也不可以长久处于安乐中。有仁德的人安于实行仁,算计得精明的人利用仁(即如果实行仁能给他带来好处,他就实行)。”

约,是穷困、困窘的意思。

没有达到仁这种境地的人,不能长期忍受困窘潦倒之苦,“久困则为非”(《论语注疏》),因而去做一些不应该做的事情。

君子可以固穷,但“小人穷斯滥矣”(《论语》卫灵公篇第十五·二),小人处在困境中则什么都会去做了。同样,没有达到仁这种境地的人,在长期的富贵安乐中,会骄淫佚乐,丧失本心。孟子所说的“富贵不能淫,贫贱不能移”,不是仁者,根本是做不到的。

9、【原文】 子曰:‘不仁者,不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,智者利仁。’

【译文】孔子说:“不仁的人不可以长久处于贫困中,也不可以长久处于安乐中。有仁德的人安于实行仁,算计得精明的人利用仁(即如果实行仁能给他带来好处,他就实行)。”

“仁者安仁”,仁者能安处仁道。不管在穷困中,还是在富贵中,仁者能“贫而乐,富而好礼”,仁者能“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”,仁者能“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”,仁者能“发愤忘食,乐以忘忧”,仁者的内心充足,安贫乐道。所以,仁者能安仁。

知者就不同了,“知者利仁”,智者知道“仁”对他有利,所以便去行仁道。仁者智者,一个以“仁”为本,一个以“仁”为用。仁者是自发的,智者是自觉的。

从现代心理学的角度来看,仁者有内部动机,智者靠外部激励。仁者、智者,如果二合为一,那人生修养就完美了。

什么是仁?

克己复礼

己所不欲,勿施于人。

爱人。

仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

从自处的角度来看,孔子所说的“仁”就是克服一己之私而遵循礼法的规定。

从处世的角度来看,“仁”就是对他人的关怀,即能够设身处地地体贴他人。

仁的标准

仁的核心

怎样实施仁?

“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

“举直错诸枉,能使枉者直。”

能近取譬,可谓仁之方也已。

实现“仁”的关键是将心比心、推己及人。

施仁后会如何?

天下归仁

在邦无怨,在家无怨。

我欲仁,斯仁至矣。

仁者安仁,智者利仁。

我们身边的“仁”

全民义务教育,廉租房,最低生活保障,公民养老保险,医疗保险……

我们身边的不“仁”之事

乱扔垃圾,半夜唱卡拉OK,发达国家向落后国家倾销垃圾产品,倾倒核废料,恐怖活动,入侵,占领……

总结

“礼”是外在的规范

“仁”是内在的自觉

“恕”是仁的实践原则

“圣”是仁的极致

“近取譬”是普通人实践仁的方法

仁与礼是一致的

礼不是人的本性所固有的

做到仁并不难,可怕的是丧失了追求仁德的愿望

学以致用。

了解了仁的思想,

我们可以在生活中加以施行。

成语积累

克己复礼

已所不欲,勿施于人

任重道远

死而后已

杀身成仁(意思是指为正义而牺牲生命。后泛指为了维护正义事业而舍弃自己的生命。 )

己所不欲,勿施于人

请找出文中最关键的一个字

仁

(思想核心)

段落大意

1-4 从各个角度阐述“仁”的内涵

5-7 阐述实行仁的方法和态度

8-9 从“仁者”和“不仁者”两个方面对比阐述了仁的意义和价值

探讨:关于什么是“仁”。孔子对颜渊、子贡、樊迟、仲弓等人的回答各有侧重、各不相同。

【译文】子贡问道:“有一个字而可以终身去实践它的吗?”孔子说:“大概是‘恕’字吧?自己不愿意承受的,不要加到别人身上。”

4、 【原文】 子贡问曰:‘有一言而可以终身行之者乎?'其恕乎?己所不欲,勿施于人。'

世间一般人都习惯于把自己不愿意承受的强加给别人。要想做到仁或恕的话,就不能这样做了。

其的用法

1.用作代词,又分几种情况:

(一)第三人称代词。可代人、代事物,有在名词之前,作领属性定语,可译为“他的”,“它的”(包括复数)。例如:

臣从其计,大王亦幸赦臣。(《廉颇蔺相如列传》)

(二)第三人称代词。一般代人,用在动词或形容词之前,作主谓短语中的小主语(整个主谓短语,在句中作主语或宾语修饰语)应译为“他”“它”不能加“的”。如:

秦王恐其破壁。(《廉颇蔺相如列传》“其破壁”作宾语。)

其闻道也固先乎吾。(《师说》“其闻道”作主语。)

此皆言其可目者也。(《芙蕖》“其可目”作宾语。)

(三)活用为第一人称。可用作定语或小主语,视句意译为“我的”或“我(自己)”。如:

今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事。(《赤壁之战》)

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(《游褒禅山记》)

(四)指示代词,表远指。可译为“那”“那个”“那些”“那里”。如:

则或咎其欲出者。(《游褒禅山记》)

今操得荆州,奄有其地。(《赤壁之战》)

(五)指示代词,表示“其中的”,后面多为数词。如

于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》)

2.用作副词。放在句首或句中,表示揣测、反诘、期望等语气,常和放在句末的语气助词配合,视情况可译为“大概”“难道”“还是”“可要”等,或省去。例如:

其皆出于此乎?(《师说》表测度。)

其孰能讥之乎?(《游褒禅山记》表反诘。)

尔其无忘乃父之志!(《伶官传序》表期望。)

3.用作连词。作连词用时,通常放在句首,或表假设,可译为“如果”;或表选择,可译为“还是”。例如:

其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之故哉?(《送东阳马生序》表假设。)

4.表示选择关系,相当于"是......还是......".例:其真无马邪?其真不知马也?

2、【原文】 仲弓问仁。子曰:'出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。'仲弓曰:'雍虽不敏,请事斯语矣。'

【译文】仲弓问什么是仁。孔子说:“出门如同接见贵宾一样恭敬谨慎,使唤百姓就像承当重大祭祀一样严肃庄重。自己不愿承受的,不要加到别人身上。在诸侯国做官,为诸侯做事不怨天尤人;在卿大夫家做官,为卿大夫做事不怨天尤人。”

仲弓说:“我冉庸虽然资质愚钝,愿意实践这些话。”

仲弓

冉雍(前531年—?),字仲弓,孔子弟子。

《冉氏族谱》称离娶颜氏,生长子耕,次子雍。颜氏死,又娶公西氏,生求。冉雍是孔子的弟子,与冉耕(伯牛)、冉求(字子有)皆在孔门十哲之列,世称“一门三贤”。

王室之后,家里比较贫穷,以放牛为业,人称“犁牛氏”。

仲弓曾做过季氏私邑的长官。

冉雍在孔门弟子中以德行著称。

?子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

“求,尔何如?”对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(求)

谨慎小心,谦虚退让

志:

性格:

侧重富民

【原文】

伯牛有疾,子问之,自牖执其手,曰:“亡之,命矣夫!斯人也有斯疾也!斯人也有斯疾也!”

[注释]

疾:重病。 牖:窗户。

斯:这样。 也:句中语气词,表舒缓语气。

[译文]死亡,这是命啊!这么好的人却得了这么恶的病啊!

孔子认为,像冉耕这样德行优秀的人应该长命百岁,享受健康的生活。谁知冉耕却得了将亡的疾病,即使被探望,也只能“自牖执其手”,这是命运的不公平。

2、【原文】 仲弓问仁。子曰:'出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。'仲弓曰:'雍虽不敏,请事斯语矣。'

【译文】仲弓问什么是仁。孔子说:“出门如同接见贵宾一样恭敬谨慎,使唤百姓就像承当重大祭祀一样严肃庄重。自己不愿承受的,不要加到别人身上。在诸侯国做官,为诸侯做事不怨天尤人;在卿大夫家做官,为卿大夫做事不怨天尤人。”

仲弓说:“我冉庸虽然资质愚钝,愿意实践这些话。”

爱人 知人

基本意思:

自己不喜欢的事情,没有权利强加给别人。

核心:

爱人

实质:

关心他人、帮助他人、

尊重他人、理解他人。

(推己及人)

己所不欲,勿施于人

庄子:己所甚欲,也勿施于人。

“我这都是为了你好。”

《庄子·外篇·达生》 “祝宗人玄端以临牢?,说彘曰:“汝奚恶死?吾将三月豢汝,十曰戒,三日齐,藉白茅,加汝肩尻乎雕俎之上,则汝为之乎?”为彘谋,曰不如食以糠糟而错之牢?之中,自为谋,则苛生有轩冕之尊,死得于腞楯之上,聚偻之中则为之。为彘谋则去之,自为谋则取之,所异彘者何也。”

有一个管祭祀的官员有一天到猪圈去探望猪,这个猪是准备将来要杀了后祭祀祖宗的,官员觉得应该给它做一做思想工作。于是就穿得整整齐齐来到猪圈,恭恭敬敬地对猪说,猪啊猪啊,你何必怕死呢,我告诉你,我会好好地善待你,好好喂你三个月,吃最好的东西,然后杀你之前十天,我就香汤沐浴,斋戒。最后呢,你的身子下面会铺上洁白的茅草,你的前肩和后腿,我会非常隆重的放进一个很好的盘子里,上面还雕着花,你看怎么样?猪什么也没说。因为它没得选择,你看和我们现在很多事情何其相似。

当我真正开始爱自己(节选)

卓别林

当我真正开始爱自己,

我才认识到,所有的痛苦和情感的折磨,

都只是提醒我:活着,不要违背自己的本心。

今天我明白了,这叫做“真实”。

当我真正开始爱自己,

我才懂得,把自己的愿望强加于人,

是多么的无礼,就算我知道,时机并不成熟,

那人也还没有做好准备,

就算那个人就是我自己。

今天我明白了,这叫做“尊重”。

当我开始真正爱自己,

我开始远离一切不健康的东西。

不论是饮食和人物,还是事情和环境,

我远离一切让我远离本真的东西。

从前我把这叫做“追求健康的自私自利”,

但今天我明白了,这是“自爱”。

当我开始真正爱自己,

我不再总想着要永远正确,不犯错误。

我今天明白了,这叫做“谦逊”。

庄子:己所甚欲,也勿施于人。

每个人都不要把自己的生活方式和生活理念强加于他人,每个人都可以有自己的选择,只要是自己愿意的,也许他的日子在你看来是苦日子,但如果把你这个心目中好日子给他们,他会痛苦。

未成年人需要监护,需要教育,需要引导!!!!!

1、【原文】 颜渊问仁。子曰:'克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?’颜渊曰:'请问其目?'子曰:'非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。'颜渊曰:'回虽不敏,请事斯语矣。'

【译文】颜渊问什么是仁。孔子说:“克制自己(的私欲)回复到礼,就是仁。有一天你做到了克己复礼,普天下的人都会称许你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道靠别人吗?”

颜渊说:“请问克己复礼的具体条目。”孔子说:“不合乎礼的不看、不合乎礼的不听、不合乎礼的不说、不合乎礼的不做。”

颜渊说:“我颜回虽然资质愚钝,愿意实践这句话。

不管什么时候,人都是社会性的动物,必须考虑到他人的存在,考虑到社群的秩序,所以,也必须对自我的思想情感和行为加以合理的规范。

孔子认为,放任人的本性而不立足于礼,社会从个人到整体就都会乱了套。

每个人都要注意克制自己的私欲,用礼来规范约束自己的一切行为,使自己的一切都符合礼。反过来说,如果每个人都能做到克己复礼,整个社会也就实现了仁爱,达到了和谐。

1、【原文】 颜渊问仁。子曰:'克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?’颜渊曰:'请问其目?'子曰:'非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。'颜渊曰:'回虽不敏,请事斯语矣。'

克己复礼为仁”意味着仁从某个基本面上说,是礼的内在化和自觉。

“为仁由己,而由人乎哉?”意思是说,要做到仁,要拥有仁德,关键在自己。自己不追求,自己不努力,再好的目标也等于零。

怎么实行仁?

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

1、【原文】 颜渊问仁。子曰:'克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?’颜渊曰:'请问其目?'子曰:'非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。'颜渊曰:'回虽不敏,请事斯语矣。'

1、【原文】 颜渊问仁。子曰:'克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?'颜渊曰:'请问其目?'子曰:'非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。'颜渊曰:'回虽不敏,请事斯语矣。'

【译文】 颜渊问什么是仁。孔子说:“能够自己做主,去实践礼的要求,就是人生的正途。不能任何时候,只要能自己做主,实践礼的要求,天下人都肯定,你是走在人生正途上,完全是靠自己的难道还能靠别人吗?

渊说:“希望能指点出具体做法。”孔子说:“不合乎礼的不看、不合乎礼的不听、不合乎礼的不说、不合乎礼的不做。”

颜渊说:“我颜回虽然不够聪明,愿意主动做到这些话。

解析

1.孔子因材施教,颜渊的个性

2.“克”解”能够“义有先例

克己复礼(能够自己做主,去实践礼的要求 )化被动为主动

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。(由不对的事开始改起)

为仁由己

主动达到礼的要求

颜回(前521~前481)

春秋末鲁国人,字子渊。孔门七十二贤之首。以德行见称。勤奋好学,笃信孔子学说,并“闻一知十”,领会深刻。

为人平易谦逊,沉默寡言,才智较少外露,在行动上努力实践孔子的理想,成为孔子最忠实、最得意的学生。孔子屡称他品格高尚,说 他“三月不违仁”,“不迁怒,不贰过”。因贫病去世,(明)后封为复圣,陪祭于孔庙。

子贡和颜回

子谓子贡曰,“女与回也孰愈?”对曰,“赐也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。”子曰,“弗如也,吾与女弗如也。”

孔子对子贡说,“你和颜回比哪个更强些?”子贡答道,“我怎么敢和颜回相比呢?颜回能闻一知十,我只能闻一知二。”孔子说,“不如啊,我和你都不如啊!”

《论语·述而》:“举一隅不以三隅反,则不复也。

:“我举出一个方面,你们应该要能灵活地推想到另外几个方面,如果不能的话,我也不会再教你们了。”

举一反三

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”?

【译文】

孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一箪饭,一瓢水,住在简陋的小屋里,别人都忍受不了这种穷困清苦,颜回却没有改变他好学的乐趣。颜回的品质是多么高尚啊!”?

虽生活艰辛,但品行卓越。

一个“安贫乐道”的君子形象

解析

1.孔子因材施教,颜渊的个性

2.“克”解”能够“义有先例

克己复礼(能够自己做主,去实践礼的要求 )化被动为主动

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。(由不对的事开始改起)

为仁由己

主动达到礼的要求

3、【原文】 樊迟问仁,子曰: “爱人。”

问知,子曰: “知人。”

樊迟未达。子曰: “举直措诸枉,能使枉者直。”

樊迟退,见子夏曰:“乡也吾见于夫子而问知,子曰:‘举直措诸枉,能使枉者直’,何谓也?”子夏曰:“‘富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。’”

【译文】樊迟问什么是仁。孔子说:“对人慈爱。”

问什么是智。孔子说:“了解别人。”

樊迟没有明白。孔子说:“选拔正直的人安置到邪恶的人之上,能够使邪恶的人变为正直的人。”

樊迟退出来,去见子夏,说:“先前我拜见老师,问他什么是智,老师说:‘选拔正直的人安置到邪恶的人之上,能够使邪恶的人变为正直的人’,这是什么意思呢?”子夏说:“这句话的含义多么深广啊!舜做了天子,从群众中选拔人才,任用了皋陶,不讲仁德的人就疏远了。汤做了天子,从群众中选拔人才,任用了伊尹,不讲仁德的人就疏远了。”

皋陶(gāo yáo)?

与尧、舜、大禹齐名的"上古四圣"之一,被史学界和司法界公认为中国司法鼻祖.

主要作品:中国第一部法典《狱典》作士理民,制法作狱

主要成就:尧、舜时期之政多出其手,行五刑五教

传说皋陶用獬豸(xiè zhì)(体形大者如牛,小者如羊,类似麒麟,全身长着浓密黝黑的毛,双目明亮有神,额上通常长一角。)决狱。据说它懂人言知人性,有分辨曲直、确认罪犯的本领。皋陶判决有疑时,便将这种神异的动物放出来,如果那人有罪,獬豸就会顶触,无罪则否。史书上说皋陶为大理,天下无虐刑、无冤狱 。

伊尹[yī yǐn]

伊尹(公元前1649年—前1550年),姒姓,伊氏,名挚。

商朝辅国宰相(辅佐成汤建商灭夏),

商汤一代名厨,有“烹调之圣”美称,

著《汤液经》(中医文献)

3、【原文】 樊迟问仁,子曰: “爱人。”

问知,子曰: “知人。”

樊迟未达。子曰: “举直错诸枉,能使枉者直。”

樊迟退,见子夏曰:“乡也吾见于夫子而问知,子曰:‘举直措诸枉,能使枉者直’,何谓也?”子夏曰:“‘富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。’”

错,通“措”,安置。 枉:邪恶,这里指邪恶的人。

为政之要,莫先于用人。

“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

选贤任能

社会正气在正直的人引领之下得以树立,不正之风在正直的人的引导下得以改善,邪恶之人在这样的环境之中也才会转化。

实现仁的方法

什么是仁?

克己复礼

己所不欲,勿施于人。

爱人。

仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

从自处的角度来看,孔子所说的“仁”就是克服一己之私而遵循礼法的规定。

从处世的角度来看,“仁”就是对他人的关怀,即能够设身处地地体贴他人。

仁的标准

仁的核心

段落大意

1-4 从各个角度阐述“仁”的内涵

5-7 阐述实行仁的方法和态度

8-9 从“仁者”和“不仁者”两个方面对比阐述了仁的意义和价值

子贡说:“假如有一个人能够广泛地施惠于民众,并给有需要的民众以帮助,怎么样?可以说是仁了吧?”

孔子说:“这何止是仁呢,必定是圣了!尧、舜大概还担忧达不到这种境界呢!所谓仁,就是自己想要站得住就要别人站得住,自己想要通达就使别人通达。能够近取自己作比方(即将心比心、推己及人),可以说就是实践仁的方法了啊。”

?

5、 【原文】 子贡曰:'如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?'子曰:'何事于仁!必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。'

要想自己站得住,也要帮助人家一同站得住;要想自己过得好,也要帮助人家一同过得好。

而不是建立在推倒别人而自己站稳了,也不是损害他人发展了自己。生活中我们应该学会推己及人,我们想到的,别人也会想到;我们想做的,别人也会有同样的想法。所以,只要每个人都能够以一种宽容的态度和包容的心来面对他们的时候,那么,整个社会就和谐了。 ?

5、 【原文】 子贡曰:'如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?'子曰:'何事于仁!必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。'

博施济众——广施恩惠,拯救民众。(造福天下)

没有人能够做到的。

若想实现博施济众的理想,首先应该成为一个“仁者”,而仁者的标准是“己欲立而立人,己欲达而达人”

”“近取譬”就近取自己作比方,也就是将心比心、推己及人;

“仁之方”实践“仁”的方法。这样的“仁”,不必尧舜,所有的人都做得到。

实现"仁"关键是将心比心、推己及人

5、 【原文】 子贡曰:'如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?'子曰:'何事于仁!必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。'

中国人讲求“己欲立而立人,己欲达而达人”。中国在谋求自身发展的同时,真诚希望印度繁荣富强,期待同印度携手前行。

——2014年9月18日,习总书记《携手追寻民族复兴之梦--在印度世界事务委员会的演讲》中引用

6、【原文】 子曰:'仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。'

【译文】孔子说:“仁的境界很远吗?只要我想达到仁的境界,仁的境界就到了!”

6、【原文】 子曰:'仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。'

【译文】孔子说:“仁的境界很远吗?只要我想达到仁的境界,仁的境界就到了!”

修养靠的是自觉。“仁”是内在的品德,外在的情感表现为关怀、仁爱他人。如果一个人真想成为仁者,只要其内在自觉地朝着这个方向努力,就一定能够做到,因为“仁”就在我们的身边。

?

“一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事”。

什么是仁?

克己复礼

己所不欲,勿施于人。

爱人。

仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

从自处的角度来看,孔子所说的“仁”就是克服一己之私而遵循礼法的规定。

从处世的角度来看,“仁”就是对他人的关怀,即能够设身处地地体贴他人。

仁的标准

仁的核心

7、【原文】 曾子曰:'士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?'

【译文】曾子说:“读书人不可以不抱负远大、意志坚强,因为他担当的东西重,而且道路遥远。把在天下实现仁作为自己必须担当的责任,不是很沉重吗?到死才停止,不是很遥远吗?”

一个读书人应该胸襟宽大,气度宽宏,眼光远大而刚毅决断,只有这样才能为国家、为社会承担起应尽的责任。这样的责任沉重而久远,这是由读书人实践仁的理想决定的。

救世救人

7、【原文】 曾子曰:'士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?'

第一课主旨

赞颂孔子勇于担当社会责任的精神。

孔子以天下为己任,致力于改变天下无道的现实,使天下朝着有道的境界发展。

他带领学生离开鲁国而奔走天下,即便是“累累如丧家之犬”也绝不后悔,甚至是“知其不可而为之”的执着与坚韧。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

天下兴亡,匹夫有责。

为中华崛起而读书

7、【原文】 曾子曰:'士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?'

怎样实施仁?

“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

“举直错诸枉,能使枉者直。”

能近取譬,可谓仁之方也已。

实现“仁”的关键是将心比心、推己及人。

段落大意

1-4 从各个角度阐述“仁”的内涵

5-7 阐述实行仁的方法和态度

8-9 从“仁者”和“不仁者”两个方面对比阐述了仁的意义和价值

8、【原文】

子曰:'志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。'

【译文】

孔子说:“有高尚志向和节操的人以及仁义之人,不会贪生而损害仁德,却会为了成全仁德而牺牲性命。”

9、【原文】 子曰:‘不仁者,不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,智者利仁。’

【译文】孔子说:“不仁的人不可以长久处于贫困中,也不可以长久处于安乐中。有仁德的人安于实行仁,算计得精明的人利用仁(即如果实行仁能给他带来好处,他就实行)。”(安:以……为安, 利:以……为利)

9、【原文】 子曰:‘不仁者,不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,智者利仁。’

【译文】孔子说:“不仁的人不可以长久处于贫困中,也不可以长久处于安乐中。有仁德的人安于实行仁,算计得精明的人利用仁(即如果实行仁能给他带来好处,他就实行)。”

约,是穷困、困窘的意思。

没有达到仁这种境地的人,不能长期忍受困窘潦倒之苦,“久困则为非”(《论语注疏》),因而去做一些不应该做的事情。

君子可以固穷,但“小人穷斯滥矣”(《论语》卫灵公篇第十五·二),小人处在困境中则什么都会去做了。同样,没有达到仁这种境地的人,在长期的富贵安乐中,会骄淫佚乐,丧失本心。孟子所说的“富贵不能淫,贫贱不能移”,不是仁者,根本是做不到的。

9、【原文】 子曰:‘不仁者,不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,智者利仁。’

【译文】孔子说:“不仁的人不可以长久处于贫困中,也不可以长久处于安乐中。有仁德的人安于实行仁,算计得精明的人利用仁(即如果实行仁能给他带来好处,他就实行)。”

“仁者安仁”,仁者能安处仁道。不管在穷困中,还是在富贵中,仁者能“贫而乐,富而好礼”,仁者能“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”,仁者能“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”,仁者能“发愤忘食,乐以忘忧”,仁者的内心充足,安贫乐道。所以,仁者能安仁。

知者就不同了,“知者利仁”,智者知道“仁”对他有利,所以便去行仁道。仁者智者,一个以“仁”为本,一个以“仁”为用。仁者是自发的,智者是自觉的。

从现代心理学的角度来看,仁者有内部动机,智者靠外部激励。仁者、智者,如果二合为一,那人生修养就完美了。

什么是仁?

克己复礼

己所不欲,勿施于人。

爱人。

仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

从自处的角度来看,孔子所说的“仁”就是克服一己之私而遵循礼法的规定。

从处世的角度来看,“仁”就是对他人的关怀,即能够设身处地地体贴他人。

仁的标准

仁的核心

怎样实施仁?

“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

“举直错诸枉,能使枉者直。”

能近取譬,可谓仁之方也已。

实现“仁”的关键是将心比心、推己及人。

施仁后会如何?

天下归仁

在邦无怨,在家无怨。

我欲仁,斯仁至矣。

仁者安仁,智者利仁。

我们身边的“仁”

全民义务教育,廉租房,最低生活保障,公民养老保险,医疗保险……

我们身边的不“仁”之事

乱扔垃圾,半夜唱卡拉OK,发达国家向落后国家倾销垃圾产品,倾倒核废料,恐怖活动,入侵,占领……

总结

“礼”是外在的规范

“仁”是内在的自觉

“恕”是仁的实践原则

“圣”是仁的极致

“近取譬”是普通人实践仁的方法

仁与礼是一致的

礼不是人的本性所固有的

做到仁并不难,可怕的是丧失了追求仁德的愿望

学以致用。

了解了仁的思想,

我们可以在生活中加以施行。

成语积累

克己复礼

已所不欲,勿施于人

任重道远

死而后已

杀身成仁(意思是指为正义而牺牲生命。后泛指为了维护正义事业而舍弃自己的生命。 )

同课章节目录