高二语文统编版必修选择性中册第二单元《荷花淀》实用PPT(22张)

文档属性

| 名称 | 高二语文统编版必修选择性中册第二单元《荷花淀》实用PPT(22张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 371.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-29 09:58:34 | ||

图片预览

文档简介

荷花淀

孙犁

《荷花淀》于1945年春天发表在延安《解放日报》的副刊上,那时作者孙犁在延安鲁迅艺术文学院学习和工作。

“荷花淀派”代表作家还有刘绍棠、从维熙、韩映山等。以孙犁为首的“荷花淀派”和以赵树理为首的“山药蛋派”是我国当代文学中最为著名、最有影响的两个流派,都以浓郁的民族特色见长而又各具风采。

孙犁(1913—1996),原名孙树勋,河北安平县人,现代作家。主要作品有长篇小说 《风云初记》,中篇小说《铁木前传》,短篇小说集《白洋淀》《荷花淀》《采蒲台》《嘱咐》,小说散文集

《白洋淀纪事》等。

《白洋淀纪事》这个结集显示了作家成熟了的独特的艺术风格,这就是: 淡雅疏朗的诗情画意与朴素清新的泥土气息的完美统一。这一独特风格对当代文学发生极大的影响,造成一个数量相当可观的河北作家群,被当代文坛誉为“荷花淀派”,与“山药蛋派”(赵树理风格)齐名。由于他这一独特的艺术风格,他的小说又被称为“诗体小说”。

诗体小说:

孙犁用散文般的语言写小说,善于营造一种诗一般的意境。例如本文几处环境描写中没有战争的硝烟,只有荷花的清香,给课文增添了无限的诗情画意,给人一种美的感受。

填写情节人物表,判断本篇小说的主人公是谁?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 情节

主要人物

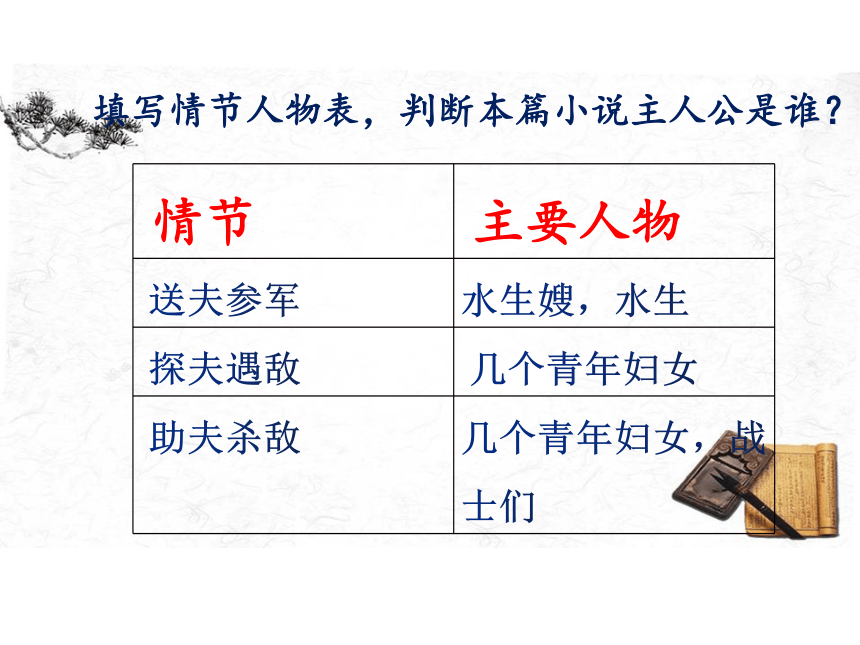

填写情节人物表,判断本篇小说主人公是谁?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 情节

主要人物

送夫参军

水生嫂,水生

探夫遇敌

几个青年妇女

助夫杀敌

几个青年妇女,战士们

分析主人公的人物特点

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 情节

主人公特点

送夫参军

探夫遇敌

助夫杀敌

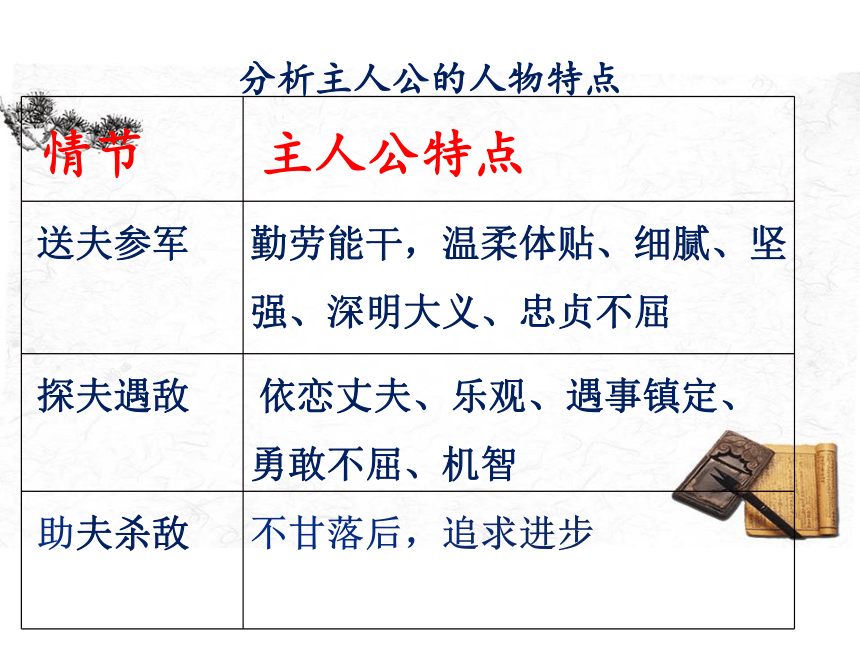

分析主人公的人物特点

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 情节

主人公特点

送夫参军

勤劳能干,温柔体贴、细腻、坚强、深明大义、忠贞不屈

探夫遇敌

依恋丈夫、乐观、遇事镇定、勇敢不屈、机智

助夫杀敌

不甘落后,追求进步

小说前3段描写了哪些景物?有什么作用?

景物:

高升的月亮、干净凉爽的院子、柔顺修长的苇眉子、银白雪亮的苇席、一片银白的荷花淀、水面的薄雾、徐徐的清风、清新的荷香。

作用:

①点明了故事发生的地点、时间,引出了主要人物水生嫂;

②营造了一种清新欢愉的宁静气氛;

③烘托了水生嫂勤劳纯朴、善良温和的形象;

④充分展示了荷花淀的美丽富饶和人民生活的美好幸福,为后文水生嫂毅然送夫参军、参加战斗等情节的展开作铺垫。

现在已经快到晌午了,万里无云,可是因为在水上,还有些凉风,这风从南面吹过来,从稻秧上苇尖上吹过来。水面没有一只船。水像无边的跳荡的水银。

本段的环境描写有什么作用?

这一部分是正午淀上风光的描写,几个女人探望丈夫的归途上,有点失望,有点伤心,这种辽阔而静寂的环境烘托了这种情绪,但淀上万里无云的开阔、明朗的风光,使她们受到感染,增强排遣忧郁的力量,因此,不久又欢笑起来──烘托人物心情,开始由忧变喜,推动情节发展,以景写人,情景相生。

她们奔着那不知道有几亩大小的荷花淀去,那一望无边挤得密密层层的大荷叶迎着阳光舒展开,就象铜墙铁壁一样。粉色荷花箭高高地挺出来,是监视白洋淀的哨兵吧。

本段的环境描写有什么作用?

作者运用比喻,富有诗意地描写了密密层层的大荷叶像“铜墙铁壁”,高高挺出的荷花箭像“监视白洋淀的哨兵”,这威武雄壮的景色,不仅突出了水乡游击战的特点,暗示这清香四溢的荷花淀里将发生一场激烈的伏击战,写出了根据地人民同仇敌忾的心理和克敌致胜的信心,洋溢着歌颂人民战争的思想感情。

鉴赏小说景物描写的作用

一、交代事情发生的地点、时间或背景。

二、渲染气氛,奠定文章的感情基调。

三、烘托人物的心情,衬托人物形象。

四、反映人物的性格或品质。

五、推动情节的发展,暗示人物命运。

六、深化作品主题。

1.孙犁说过:“看到真善美的极致,我写了一些作品。”《荷花淀》一文便呈现出多角度、多层次的美,请结合文本探讨这篇小说表现了哪些美好的情感。

(1)环境美,描写清新自如,情景交融,意境优美,富有诗情画意。作者没有描写残垣断壁、生灵涂炭的场景。

(2)爱情美。水生嫂为了丈夫的嘱托可以牺牲生命;

青年妇女牵挂丈夫,她们可以冒着敌人的炮火去探夫;

我们的战士在“顺手丢”中温柔关爱尽显无余。

这就是白洋淀青年男女的纯朴而忠贞的爱情。

(3)亲情美。如“爹哩?” “小华哩?”水生回家先问父亲和孩子;水生爹那句“水生,你干的是光荣事情,我不拦你,你放心走吧。大人孩子我给你照顾,什么也不要惦记。”这就是浓郁的亲情。

(4)爱国情。为了保卫家乡,打退敌人,男人积极上前线,女人支持丈夫,父亲支持儿子,乡亲支持战士。

忠贞的爱情、浓郁的亲情,都统一在高尚的爱国情中。

概括小说的主题。

小说的主题:

小说写的是解放区普通劳动妇女成长为革命战士的故事,作者通过描写这些善良的人们在战争环境中展现出人性的光辉和革命的意志,来表现人民不畏强暴、保家卫国的精神状态。

孙犁

《荷花淀》于1945年春天发表在延安《解放日报》的副刊上,那时作者孙犁在延安鲁迅艺术文学院学习和工作。

“荷花淀派”代表作家还有刘绍棠、从维熙、韩映山等。以孙犁为首的“荷花淀派”和以赵树理为首的“山药蛋派”是我国当代文学中最为著名、最有影响的两个流派,都以浓郁的民族特色见长而又各具风采。

孙犁(1913—1996),原名孙树勋,河北安平县人,现代作家。主要作品有长篇小说 《风云初记》,中篇小说《铁木前传》,短篇小说集《白洋淀》《荷花淀》《采蒲台》《嘱咐》,小说散文集

《白洋淀纪事》等。

《白洋淀纪事》这个结集显示了作家成熟了的独特的艺术风格,这就是: 淡雅疏朗的诗情画意与朴素清新的泥土气息的完美统一。这一独特风格对当代文学发生极大的影响,造成一个数量相当可观的河北作家群,被当代文坛誉为“荷花淀派”,与“山药蛋派”(赵树理风格)齐名。由于他这一独特的艺术风格,他的小说又被称为“诗体小说”。

诗体小说:

孙犁用散文般的语言写小说,善于营造一种诗一般的意境。例如本文几处环境描写中没有战争的硝烟,只有荷花的清香,给课文增添了无限的诗情画意,给人一种美的感受。

填写情节人物表,判断本篇小说的主人公是谁?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 情节

主要人物

填写情节人物表,判断本篇小说主人公是谁?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 情节

主要人物

送夫参军

水生嫂,水生

探夫遇敌

几个青年妇女

助夫杀敌

几个青年妇女,战士们

分析主人公的人物特点

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 情节

主人公特点

送夫参军

探夫遇敌

助夫杀敌

分析主人公的人物特点

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 情节

主人公特点

送夫参军

勤劳能干,温柔体贴、细腻、坚强、深明大义、忠贞不屈

探夫遇敌

依恋丈夫、乐观、遇事镇定、勇敢不屈、机智

助夫杀敌

不甘落后,追求进步

小说前3段描写了哪些景物?有什么作用?

景物:

高升的月亮、干净凉爽的院子、柔顺修长的苇眉子、银白雪亮的苇席、一片银白的荷花淀、水面的薄雾、徐徐的清风、清新的荷香。

作用:

①点明了故事发生的地点、时间,引出了主要人物水生嫂;

②营造了一种清新欢愉的宁静气氛;

③烘托了水生嫂勤劳纯朴、善良温和的形象;

④充分展示了荷花淀的美丽富饶和人民生活的美好幸福,为后文水生嫂毅然送夫参军、参加战斗等情节的展开作铺垫。

现在已经快到晌午了,万里无云,可是因为在水上,还有些凉风,这风从南面吹过来,从稻秧上苇尖上吹过来。水面没有一只船。水像无边的跳荡的水银。

本段的环境描写有什么作用?

这一部分是正午淀上风光的描写,几个女人探望丈夫的归途上,有点失望,有点伤心,这种辽阔而静寂的环境烘托了这种情绪,但淀上万里无云的开阔、明朗的风光,使她们受到感染,增强排遣忧郁的力量,因此,不久又欢笑起来──烘托人物心情,开始由忧变喜,推动情节发展,以景写人,情景相生。

她们奔着那不知道有几亩大小的荷花淀去,那一望无边挤得密密层层的大荷叶迎着阳光舒展开,就象铜墙铁壁一样。粉色荷花箭高高地挺出来,是监视白洋淀的哨兵吧。

本段的环境描写有什么作用?

作者运用比喻,富有诗意地描写了密密层层的大荷叶像“铜墙铁壁”,高高挺出的荷花箭像“监视白洋淀的哨兵”,这威武雄壮的景色,不仅突出了水乡游击战的特点,暗示这清香四溢的荷花淀里将发生一场激烈的伏击战,写出了根据地人民同仇敌忾的心理和克敌致胜的信心,洋溢着歌颂人民战争的思想感情。

鉴赏小说景物描写的作用

一、交代事情发生的地点、时间或背景。

二、渲染气氛,奠定文章的感情基调。

三、烘托人物的心情,衬托人物形象。

四、反映人物的性格或品质。

五、推动情节的发展,暗示人物命运。

六、深化作品主题。

1.孙犁说过:“看到真善美的极致,我写了一些作品。”《荷花淀》一文便呈现出多角度、多层次的美,请结合文本探讨这篇小说表现了哪些美好的情感。

(1)环境美,描写清新自如,情景交融,意境优美,富有诗情画意。作者没有描写残垣断壁、生灵涂炭的场景。

(2)爱情美。水生嫂为了丈夫的嘱托可以牺牲生命;

青年妇女牵挂丈夫,她们可以冒着敌人的炮火去探夫;

我们的战士在“顺手丢”中温柔关爱尽显无余。

这就是白洋淀青年男女的纯朴而忠贞的爱情。

(3)亲情美。如“爹哩?” “小华哩?”水生回家先问父亲和孩子;水生爹那句“水生,你干的是光荣事情,我不拦你,你放心走吧。大人孩子我给你照顾,什么也不要惦记。”这就是浓郁的亲情。

(4)爱国情。为了保卫家乡,打退敌人,男人积极上前线,女人支持丈夫,父亲支持儿子,乡亲支持战士。

忠贞的爱情、浓郁的亲情,都统一在高尚的爱国情中。

概括小说的主题。

小说的主题:

小说写的是解放区普通劳动妇女成长为革命战士的故事,作者通过描写这些善良的人们在战争环境中展现出人性的光辉和革命的意志,来表现人民不畏强暴、保家卫国的精神状态。