统编版(2019)高中语文 必修上册 《读书:目的和前提》 《上图书馆》 联读 课件23张PPT

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)高中语文 必修上册 《读书:目的和前提》 《上图书馆》 联读 课件23张PPT |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 696.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《读书:目的和前提》《上图书馆》联读

——我们从读书中能获得什么?

任务1:阅读作者档案,发现文意关联

请阅读下面的作者档案,尝试寻找作者生平与文章关于学习和读书的观点有关联的地方,每篇1-2处即可。

一、阅读作者档案,初步理解文意

一、阅读作者档案,初步理解文意

作者档案(一)

赫尔曼·黑塞,德国作家、诗人,1919年迁居瑞士,1923年46岁时入瑞士籍。1946年获诺贝尔文学奖。1962年于瑞士家中去世,享年85岁。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人,代表作有《彼得卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》。黑塞的创作真正继承了德国文学的浪漫主义,因而世人称他为“新浪漫主义者”。

黑塞曾在神学院学习,而神学院教育其实在一定程度上压抑和扼杀人性。第一次世界大战爆发后,他深深地陷入了与德国民族主义冲突的境地。战争无疑是毁灭人性的,这促进了他对人性的思考和探索。他试图从教育和修养方面来探索人性。

一、阅读作者档案,初步理解文意

作者档案(二)

王佐良,1916年2月12日生,诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。1929年至1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系(原清华大学外语系),留校任教,1947年赴英国牛津大学为攻读英国文学研究生。1949年回国后,中国莎士比亚学会、中国英语教学研究会第一届会长,北京外国语学院顾问兼外国文学研究所所长。

曾经翻译大量中外文学名著名篇,如《雷雨》(英译本)、《彭斯选集》《英国诗文选译集》等等,在上世纪五六十年代,他与许国璋、吴景荣曾被誉为新中国的“三大英语权威”,为中国的翻译事业和文化交流事业做出了巨大的贡献。

一、阅读作者档案,初步理解文意

第一种是事实性关联,如:

(1)黑塞创作本文的背景大约是一战前后,享乐主义已经开始甚嚣尘上。所以文中会有“为数甚多的年轻人,似乎觉得舍弃愉快的生活而埋头读书,是既可笑又不值得的”等描写。

(2)王佐良先生主攻外国文学及翻译,因此上图书馆的经历也主要围绕着英美文化等杂志和书籍展开,文章中也会有莎士比亚《哈姆莱特》的台词引用,无处不体现着外国文化的学术底蕴。

一、阅读作者档案,初步理解文意

第二种是观点性关联,如:

(1)基于战争残酷性的反思和自身隐逸浪漫风格的追求,黑塞对于人性拥有非常深刻的思考和探索,他坚持提倡通过读书来提高修养,达到心灵和个性的自我完善。

(2)文章和作者档案中都提及王佐良先生在武昌文华中学、西南联大、牛津大学,始终坚持着良好的读书习惯,拥有了深厚的学术功底,最终才能在外国文学和翻译领域有如此卓著的建树。

二、读什么书?

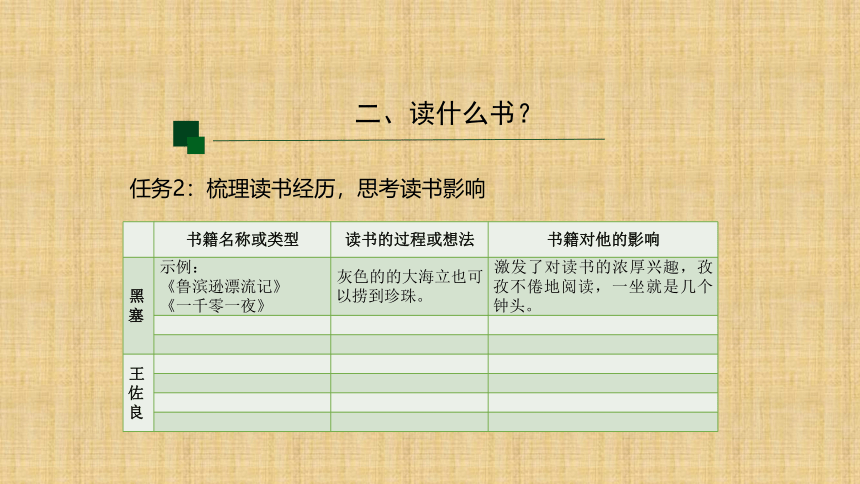

任务2:梳理读书经历,思考读书影响

{16D9F66E-5EB9-4882-86FB-DCBF35E3C3E4}?

书籍名称或类型

读书的过程或想法

书籍对他的影响

黑塞

示例:

《鲁滨逊漂流记》

《一千零一夜》

灰色的的大海立也可以捞到珍珠。

激发了对读书的浓厚兴趣,孜孜不倦地阅读,一坐就是几个钟头。

?

?

?

?

?

?

王佐良

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

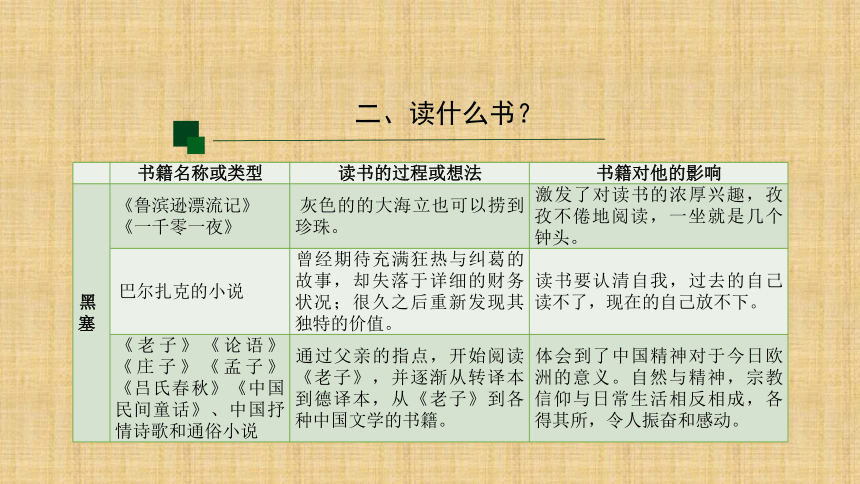

二、读什么书?

{16D9F66E-5EB9-4882-86FB-DCBF35E3C3E4}?

书籍名称或类型

读书的过程或想法

书籍对他的影响

黑塞

《鲁滨逊漂流记》

《一千零一夜》

灰色的的大海立也可以捞到珍珠。

激发了对读书的浓厚兴趣,孜孜不倦地阅读,一坐就是几个钟头。

巴尔扎克的小说

曾经期待充满狂热与纠葛的故事,却失落于详细的财务状况;很久之后重新发现其独特的价值。

读书要认清自我,过去的自己读不了,现在的自己放不下。

《老子》《论语》《庄子》《孟子》《吕氏春秋》《中国民间童话》、中国抒情诗歌和通俗小说

通过父亲的指点,开始阅读《老子》,并逐渐从转译本到德译本,从《老子》到各种中国文学的书籍。

体会到了中国精神对于今日欧洲的意义。自然与精神,宗教信仰与日常生活相反相成,各得其所,令人振奋和感动。

二、读什么书?

任务3:对比读书经历,探究读书心得

根据上表,请同学们试着比较一下二人在读书的内容、读书的过程、读书对他们的影响三方面有着怎样的异同点?

二、读什么书?

相同点:

都从少年时代开始读书,并由此点燃了读书的兴趣;

都是从世界文学等书籍开始读起;

都从书籍上认识了东西方文化间的差异,拓宽了眼界,并由此获得认知上的共鸣;

都从读书中获得了知识上、情感上、精神上的新体悟;

二、读什么书?

不同点:

黑塞的读书启蒙更侧重来源于家庭;王佐良的读书基本都是由图书馆丰富的藏书予以的支持。

黑塞的读书过程中有过“曾经不爱读、之后放不下”的读书经历,涉猎的范围更庞杂,王佐良的读书经历基本围绕中外文学文化,没有这种起伏跌宕的读书心得。

王佐良曾经因为现实的心境影响读书的心境,黑塞整体上没有提及。

三、怎么去读书?

任务4:思考名言警句,完成思维导图,发表我的观点。

第一步:请大家以个人或者小组的形式,找出《读书:目的和前提》中让你比较有感触的、谈及如何读书的句子。

三、怎么去读书?

(1)对于教养也即精神和心灵完善的追求,并非是朝向某些狭隘目标的艰难跋涉,而是我们自我意识的增强和扩展,从而使我们生活更加丰富多彩,享受更多更大的幸福。

(2)真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存。

(3)对每一部思想家或作家的杰作的深入理解,都会使你感动满足和幸福——不是因为获得了僵死的知识,而是有了鲜活的意识和理解。

(4)读书绝不是要使我们“散心消遣”,倒是要使我们集中心智。

(5)读者的第一要务乃是认识自己,进而认识那些特别能引起共鸣的作品。

(6)有的人一生中只读过十来本书,却仍然不失为真正的读书人。还有人见书便生吞下去,对什么都能说上几句,然而一切努力全都白费。因为教养得有一个可教养的客体作为前提。

(7)单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,必须读杰作。

(8)我先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

三、怎么去读书?

任务3:思考名言警句,完成思维导图,发表我的观点。

第二步:请大家尝试将这些句子填写到文章的思维导图中,看看它们适合嵌入到哪一个部分?你也可以根据自己对文章的理解适度调整。

三、怎么去读书?

三、怎么去读书?

三、怎么去读书?

任务3:思考名言警句,完成思维导图,发表我的观点。

第三步:结合自身经历,完成小型演讲 。

(1)读书的目的就是追求真正的修养吗?

(2)读书的数量真的没有什么意义吗?

(3)强迫自己阅读名著,确实没有任何价值吗?

(4)报纸和流行文学真的没有阅读的意义吗?

(5)……

作业

四、到哪里去读书?

再读《上图书馆》,思考王佐良先生的阅读人生经历了几个怎样的阶段呢?

四、到哪里去读书?

在“公书林”读斯蒂文生的小说时翻翻插图、目录,初识读书之趣

在清华大学温情宁静的灯光下徜徉在西方文学的海洋

在牛津大学图书馆捧着被铁链锁着的英文古籍撰写学术论文

四、到哪里去读书?

“这个覆盖众生的苍穹,这一顶壮丽的帐幕,这个点缀着金黄色火球的庄严的屋宇……人类是一件多么了不得的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!……”

——莎士比亚

五、总结

读书好比“隐身”地串门,要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事前打招呼求见,也不怕搅扰主人,翻开书面就闯进大门,翻过几页就登堂入室,而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别,或另请高明,和它对质。

——杨绛

五、总结

学习之道

荀子《劝学》

韩愈《师说》

毛泽东《反对党八股》

鲁迅《拿来主义》

黑塞《读书:目的和前提》

王佐良《上图书馆》

作业布置

1.反思黑塞关于读书的观点和论述,请结合自己的读书经验,将你的观点用一段完整的论述写下来,形成一篇小型的演讲稿,不少于500字。

2. 如果你有机会设计一个图书馆,你希望它是什么样子的?请制作一个设计图,展现你心目中理想的图书馆,包括以下内容:规模、样式、布局、图书分类方式等,并给出你安排这些设计的缘由,不少于300字。

——我们从读书中能获得什么?

任务1:阅读作者档案,发现文意关联

请阅读下面的作者档案,尝试寻找作者生平与文章关于学习和读书的观点有关联的地方,每篇1-2处即可。

一、阅读作者档案,初步理解文意

一、阅读作者档案,初步理解文意

作者档案(一)

赫尔曼·黑塞,德国作家、诗人,1919年迁居瑞士,1923年46岁时入瑞士籍。1946年获诺贝尔文学奖。1962年于瑞士家中去世,享年85岁。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人,代表作有《彼得卡门青》《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》。黑塞的创作真正继承了德国文学的浪漫主义,因而世人称他为“新浪漫主义者”。

黑塞曾在神学院学习,而神学院教育其实在一定程度上压抑和扼杀人性。第一次世界大战爆发后,他深深地陷入了与德国民族主义冲突的境地。战争无疑是毁灭人性的,这促进了他对人性的思考和探索。他试图从教育和修养方面来探索人性。

一、阅读作者档案,初步理解文意

作者档案(二)

王佐良,1916年2月12日生,诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。1929年至1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系(原清华大学外语系),留校任教,1947年赴英国牛津大学为攻读英国文学研究生。1949年回国后,中国莎士比亚学会、中国英语教学研究会第一届会长,北京外国语学院顾问兼外国文学研究所所长。

曾经翻译大量中外文学名著名篇,如《雷雨》(英译本)、《彭斯选集》《英国诗文选译集》等等,在上世纪五六十年代,他与许国璋、吴景荣曾被誉为新中国的“三大英语权威”,为中国的翻译事业和文化交流事业做出了巨大的贡献。

一、阅读作者档案,初步理解文意

第一种是事实性关联,如:

(1)黑塞创作本文的背景大约是一战前后,享乐主义已经开始甚嚣尘上。所以文中会有“为数甚多的年轻人,似乎觉得舍弃愉快的生活而埋头读书,是既可笑又不值得的”等描写。

(2)王佐良先生主攻外国文学及翻译,因此上图书馆的经历也主要围绕着英美文化等杂志和书籍展开,文章中也会有莎士比亚《哈姆莱特》的台词引用,无处不体现着外国文化的学术底蕴。

一、阅读作者档案,初步理解文意

第二种是观点性关联,如:

(1)基于战争残酷性的反思和自身隐逸浪漫风格的追求,黑塞对于人性拥有非常深刻的思考和探索,他坚持提倡通过读书来提高修养,达到心灵和个性的自我完善。

(2)文章和作者档案中都提及王佐良先生在武昌文华中学、西南联大、牛津大学,始终坚持着良好的读书习惯,拥有了深厚的学术功底,最终才能在外国文学和翻译领域有如此卓著的建树。

二、读什么书?

任务2:梳理读书经历,思考读书影响

{16D9F66E-5EB9-4882-86FB-DCBF35E3C3E4}?

书籍名称或类型

读书的过程或想法

书籍对他的影响

黑塞

示例:

《鲁滨逊漂流记》

《一千零一夜》

灰色的的大海立也可以捞到珍珠。

激发了对读书的浓厚兴趣,孜孜不倦地阅读,一坐就是几个钟头。

?

?

?

?

?

?

王佐良

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

二、读什么书?

{16D9F66E-5EB9-4882-86FB-DCBF35E3C3E4}?

书籍名称或类型

读书的过程或想法

书籍对他的影响

黑塞

《鲁滨逊漂流记》

《一千零一夜》

灰色的的大海立也可以捞到珍珠。

激发了对读书的浓厚兴趣,孜孜不倦地阅读,一坐就是几个钟头。

巴尔扎克的小说

曾经期待充满狂热与纠葛的故事,却失落于详细的财务状况;很久之后重新发现其独特的价值。

读书要认清自我,过去的自己读不了,现在的自己放不下。

《老子》《论语》《庄子》《孟子》《吕氏春秋》《中国民间童话》、中国抒情诗歌和通俗小说

通过父亲的指点,开始阅读《老子》,并逐渐从转译本到德译本,从《老子》到各种中国文学的书籍。

体会到了中国精神对于今日欧洲的意义。自然与精神,宗教信仰与日常生活相反相成,各得其所,令人振奋和感动。

二、读什么书?

任务3:对比读书经历,探究读书心得

根据上表,请同学们试着比较一下二人在读书的内容、读书的过程、读书对他们的影响三方面有着怎样的异同点?

二、读什么书?

相同点:

都从少年时代开始读书,并由此点燃了读书的兴趣;

都是从世界文学等书籍开始读起;

都从书籍上认识了东西方文化间的差异,拓宽了眼界,并由此获得认知上的共鸣;

都从读书中获得了知识上、情感上、精神上的新体悟;

二、读什么书?

不同点:

黑塞的读书启蒙更侧重来源于家庭;王佐良的读书基本都是由图书馆丰富的藏书予以的支持。

黑塞的读书过程中有过“曾经不爱读、之后放不下”的读书经历,涉猎的范围更庞杂,王佐良的读书经历基本围绕中外文学文化,没有这种起伏跌宕的读书心得。

王佐良曾经因为现实的心境影响读书的心境,黑塞整体上没有提及。

三、怎么去读书?

任务4:思考名言警句,完成思维导图,发表我的观点。

第一步:请大家以个人或者小组的形式,找出《读书:目的和前提》中让你比较有感触的、谈及如何读书的句子。

三、怎么去读书?

(1)对于教养也即精神和心灵完善的追求,并非是朝向某些狭隘目标的艰难跋涉,而是我们自我意识的增强和扩展,从而使我们生活更加丰富多彩,享受更多更大的幸福。

(2)真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存。

(3)对每一部思想家或作家的杰作的深入理解,都会使你感动满足和幸福——不是因为获得了僵死的知识,而是有了鲜活的意识和理解。

(4)读书绝不是要使我们“散心消遣”,倒是要使我们集中心智。

(5)读者的第一要务乃是认识自己,进而认识那些特别能引起共鸣的作品。

(6)有的人一生中只读过十来本书,却仍然不失为真正的读书人。还有人见书便生吞下去,对什么都能说上几句,然而一切努力全都白费。因为教养得有一个可教养的客体作为前提。

(7)单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,必须读杰作。

(8)我先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

三、怎么去读书?

任务3:思考名言警句,完成思维导图,发表我的观点。

第二步:请大家尝试将这些句子填写到文章的思维导图中,看看它们适合嵌入到哪一个部分?你也可以根据自己对文章的理解适度调整。

三、怎么去读书?

三、怎么去读书?

三、怎么去读书?

任务3:思考名言警句,完成思维导图,发表我的观点。

第三步:结合自身经历,完成小型演讲 。

(1)读书的目的就是追求真正的修养吗?

(2)读书的数量真的没有什么意义吗?

(3)强迫自己阅读名著,确实没有任何价值吗?

(4)报纸和流行文学真的没有阅读的意义吗?

(5)……

作业

四、到哪里去读书?

再读《上图书馆》,思考王佐良先生的阅读人生经历了几个怎样的阶段呢?

四、到哪里去读书?

在“公书林”读斯蒂文生的小说时翻翻插图、目录,初识读书之趣

在清华大学温情宁静的灯光下徜徉在西方文学的海洋

在牛津大学图书馆捧着被铁链锁着的英文古籍撰写学术论文

四、到哪里去读书?

“这个覆盖众生的苍穹,这一顶壮丽的帐幕,这个点缀着金黄色火球的庄严的屋宇……人类是一件多么了不得的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!……”

——莎士比亚

五、总结

读书好比“隐身”地串门,要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事前打招呼求见,也不怕搅扰主人,翻开书面就闯进大门,翻过几页就登堂入室,而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别,或另请高明,和它对质。

——杨绛

五、总结

学习之道

荀子《劝学》

韩愈《师说》

毛泽东《反对党八股》

鲁迅《拿来主义》

黑塞《读书:目的和前提》

王佐良《上图书馆》

作业布置

1.反思黑塞关于读书的观点和论述,请结合自己的读书经验,将你的观点用一段完整的论述写下来,形成一篇小型的演讲稿,不少于500字。

2. 如果你有机会设计一个图书馆,你希望它是什么样子的?请制作一个设计图,展现你心目中理想的图书馆,包括以下内容:规模、样式、布局、图书分类方式等,并给出你安排这些设计的缘由,不少于300字。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读