统编版高中语文必修上册《梦游天姥吟留别》课件26张PPT

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册《梦游天姥吟留别》课件26张PPT |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 736.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-29 12:26:37 | ||

图片预览

文档简介

诗歌鉴赏

梦游天姥吟留别

【唐】 李白

在我们祖国灿烂的文明史中,诗是颗璀璨的明珠。许多经典作品不仅记录了各个历史时期的社会情状,更为那个时代保留了异常生动的情绪和心理记忆。因为“诗言志”,美妙的文字可承载诗人内心的极为丰富的思想、意愿和感情。尤其当文人在人生落寞失意之时,其诗作更成为展示诗人灵魂的窗口。

梦游天姥吟留别

海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。越人语天姥,云霞明灭或可睹。天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。

我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。湖月照我影,送我至剡溪。谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。脚着谢公屐,身登青云梯。半壁见海日,空中闻天鸡。千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。列缺霹雳,丘峦崩摧。洞天石扉,訇然中开。青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

世间行乐亦如此,古来万事东流水。别君去兮何时还,且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!

自读

《梦游天姥吟留别》又名《别东鲁诸公》,是唐代著名诗人李白创作的一首七言古诗,是一首记梦诗,也是游仙诗。在仙气飘飘的大都会绍兴(会稽)写下这首传世之作,内容丰富曲折,形象辉煌流丽,富有浪漫主义色彩。诗才横溢,堪称绝世名作,有孤篇盖全唐之称。

题目:“吟”,古诗的一种体式,内容大多是悲愁慨叹,形式上自由活泼,不拘一格。“梦游天姥吟留别”就是把梦中游历天姥山的情形写成诗,留给东鲁的朋友作别。

李白早年就有济世的抱负,但不屑于经由科举登上仕途。因此他漫游全国各地,结交名流,以此广造声誉。唐玄宗天宝元年(742年),李白的朋友道士吴筠向玄宗推荐李白,玄宗于是召他到长安来。李白对这次长安之行抱有很大的希望,初到长安,也曾有过短暂的得意,但他一身傲骨,不肯与权贵同流合污,又因得罪了权贵,及翰林院同事进谗言,连玄宗也对他不满。他在长安仅住了一年多,就被赐金放还,他那由布衣而卿相的梦幻从此完全破灭。 李白离开长安后,先到洛阳与杜甫相会,结下友谊。随后又同游梁、宋故地,这时高适也赶来相会,三人一同往山东游览,到兖州不久,杜甫西入京城长安,李白南下大都市会稽(绍兴)。这首诗就是他行前写的。

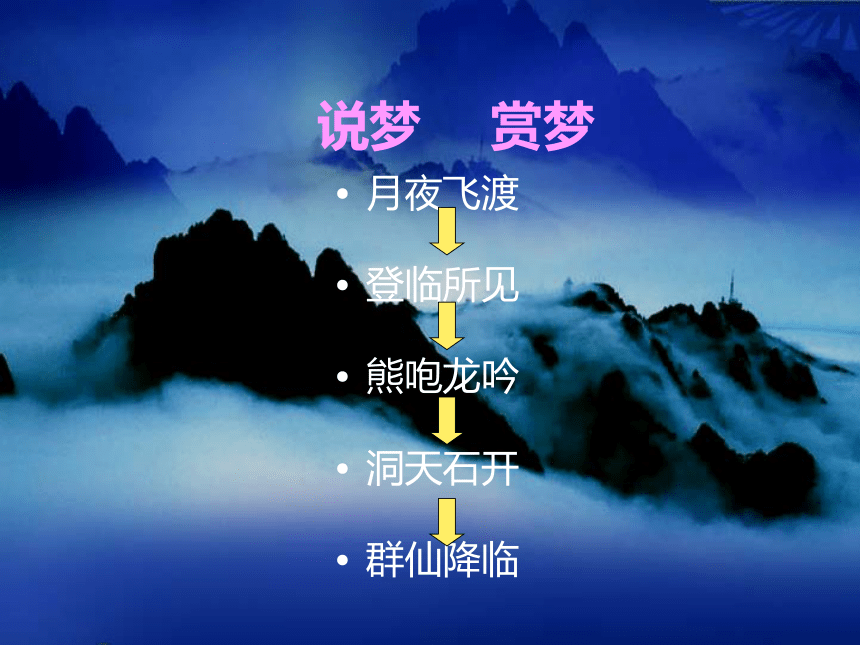

说梦 赏梦

月夜飞渡

登临所见

熊咆龙吟

洞天石开

群仙降临

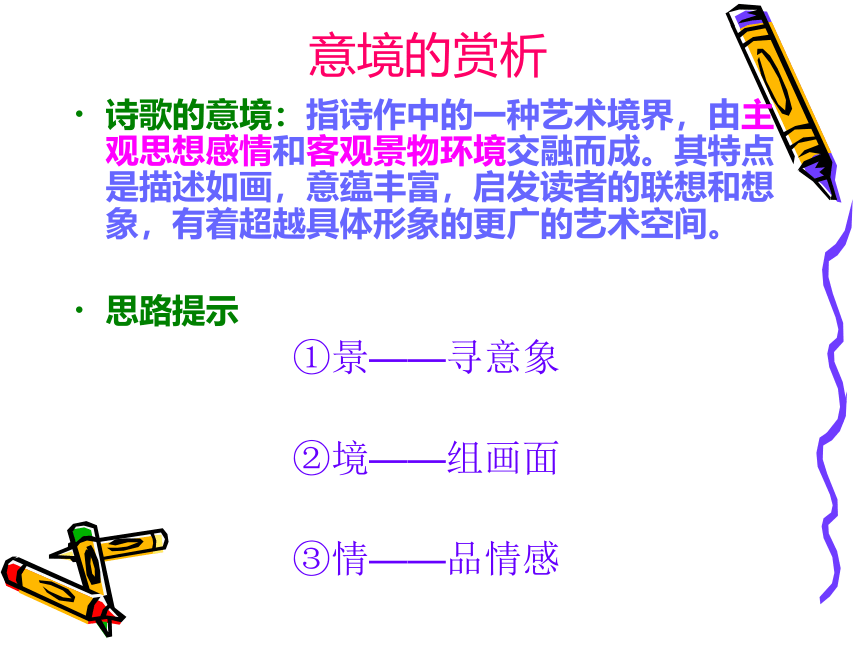

意境的赏析

诗歌的意境:指诗作中的一种艺术境界,由主观思想感情和客观景物环境交融而成。其特点是描述如画,意蕴丰富,启发读者的联想和想象,有着超越具体形象的更广的艺术空间。

思路提示

①景——寻意象

②境——组画面

③情——品情感

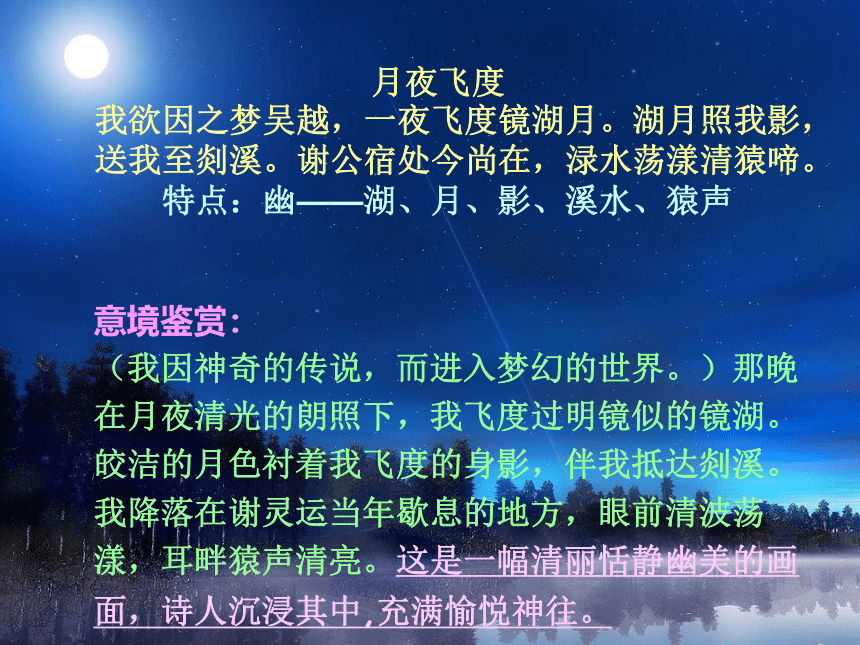

月夜飞度

我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。湖月照我影,送我至剡溪。谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。

特点:幽——湖、月、影、溪水、猿声

意境鉴赏:

(我因神奇的传说,而进入梦幻的世界。)那晚

在月夜清光的朗照下,我飞度过明镜似的镜湖。

皎洁的月色衬着我飞度的身影,伴我抵达剡溪。

我降落在谢灵运当年歇息的地方,眼前清波荡

漾,耳畔猿声清亮。这是一幅清丽恬静幽美的画

面,诗人沉浸其中,充满愉悦神往。

表述要点:

※景物、画面需突出特征.

※在描摹出图景后,用一句简练的话语概括这些景物所营造的情境的氛围特点.

※诗人的情感隐含在画面中要细心领会.

预习交流

在梦境中诗人为我们描绘了怎

样的画面?

你从中感受到诗人怎样心绪?

登临所见

脚着谢公屐,身登青云梯。半壁见海

日,空中闻天鸡。千岩万转路不定,

迷花倚石忽已暝。

登临所见

脚著谢公屐,身登青云梯。半壁见海日,空中闻天鸡。千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。

特点:壮——日出、天鸡、千岩、迷花

意境鉴赏

我脚着谢灵运当年特制的登山木屐,径直攀

上高耸入云的山阶。半山腰处正遇远方的海

面一轮旭日喷薄而出,空中回荡着天鸡高亢

的鸣叫。山中万花迷眼,我在奇石间盘旋,

不知不觉中暮色降临。这是一幅雄奇壮美的

画面,诗人为之迷醉神荡。

熊咆龙吟

熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。云青

青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

熊咆龙吟

熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

特点:奇——熊咆、龙吟(殷、栗、惊)云、

雨、烟

意境鉴赏:

夜来临,熊在咆哮,龙在长吟,震荡着岩

石山泉,使幽深的树林战栗,叫层层山巅

震惊。乌云低垂,山雨欲来。水波荡漾,

烟霭迷蒙。这是一幅惊悚震撼的画面,给

人以悸动和惊恐之感。

洞天石开

列缺霹雳,丘峦崩摧。洞天石扉,訇然中

开。青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。

洞天石开

列缺霹雳,丘峦崩摧。洞天石扉,訇然中开。青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。

特点:眩——霹雳、洞天、石扉、青冥浩荡、日月

照耀

意境鉴赏:

忽然,闪电划破夜空,惊雷震碎峰峦。神

仙洞府的大门在巨声中闪开。洞府里青空

寥阔,深不见底,金银台上,日月辉映,

金碧辉煌。这是奇幻而绚丽画面,让人在

惊异期盼。

群仙降临

霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。

虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

群仙降临

霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

特点:盛——霓衣、风马、云君纷纷、虎鸾、仙人

如麻

意境鉴赏:

看谁来了?绚丽的云霞为裳,浩荡的清风作马,

云神纷纷降临了。猛虎弹起琴瑟,凤鸾驾起了

车,仙人济济一堂,直看得眼花缭乱。这是幅和

乐融融的画面,让人惊叹艳羡。

解梦

解析一:梦境中的奇幻壮美是超越于现实的理想世界,是李白心中的“桃花源”。对理想世界的神往追求正反衬出诗人对现实世界的失望憎恶。

梦境整合

向往

寻梦 月夜飞度(愉悦神往)

登临所见(迷醉神荡)

熊咆龙吟(悸动惊恐)

洞天石开(惊异期盼)

群仙降临(惊叹艳羡)

美梦破灭

创作背景

这首诗作于李白出翰林之后。天宝元年秋天,

李白受唐玄宗诏命,征召进宫专任翰林学士。

实际上诗人除了应制作诗、多陪侍从游外,

别无他事可作,更无以施展自己的政治抱负。

对这种无聊的御用文人生活,李白日渐厌倦。

又因为诗人蔑视权贵,不断遭受排挤与诽谤。

面对腐败的朝廷,李白清醒地认识到自己不

但报国无望,而且有祸患将至。在自知难为朝廷亲近所容情

况下,诗人就于天宝三年三月上书奏请还乡。玄宗认为其

“非廊庙器 ”,于是赐金放还。从怀抱“济苍生”“安社稷”的

理想,到受小人谗陷遭帝王冷遇,李白的人生正陷入最痛

苦的低谷,这是李白政治上的一次大失败。离开长安后,

李白回到第二故乡东鲁,心中悲愤难平。次年,他决定

南游,临行时,赋诗《梦游天姥吟留别》留赠东鲁友人。

解梦

解析二: 梦境的过程折射诗人现实的遭遇,是李白人生旅途的曲折再现。当理想在残酷的现实中破灭,诗人回归自我本性和理性,对人生又有了新的定位和追求。

名句赏析

安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜

这高亢的呼喊,使诗人郁积在胸中的苦闷

和忧愤,如火山般爆发。这是李白向黑暗

现实提出的挑战,是诗人对权贵的傲视,

对污浊社会的抗议,更是对自己崇高人格

的护卫。这独立不羁傲岸不屈的誓言,表

现了千百年来怀才不遇者最高洁的志操最

坚贞的品格。

课外拓展

中国文化中极其夺目的一个部位可称之为“贬官文化”(余秋雨)

推荐:

柳宗元参加“永贞革新”失败,被贬永州,后又贬柳州,最终死于柳州。

《江雪》

千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

韩愈因京畿大旱,上奏要求停征赋税被贬连州,后调回京。又因谏皇帝迎佛骨进京被贬潮州。

《左迁至蓝关示侄孙湘》

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!云横秦岭家何在?

雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

刘禹锡因参加参加“永贞革新”失败,被贬朗州,后又贬连州。

《酬乐天扬州初逢席上见赠》

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

欧阳修因支持范仲淹“庆历新政”,遭到保守势力陷害,被贬滁州。

《戏答元珍》

春风疑不到天涯,二月山城未见花。残雪压枝犹有橘,冻雷惊笋欲抽芽。

夜闻归雁生相思,病入新年感物华。曾是洛阳花下客,野芳虽晚不须嗟。

苏轼因反对王安石变法,“乌台诗案”被贬黄州。

《定风波》

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

1、表现全诗主旨和诗眼的句子是______________________;描写天姥山高大挺拔的句__________________;由梦境转到现实,仙境倏忽消失________________ 。

安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜;天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城;忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟

2、诗人“梦游天姥”,为何开篇要“谈瀛洲”?

明确:“烟涛微茫”的瀛洲与“云霞明灭”的天姥同样神秘而又美妙。然而瀛洲的“信难求”让人怯步,而天姥的“或可睹”则成了一种强烈的诱惑。如此以瀛洲陪衬天姥,以虚衬实,不仅给天姥山蒙上了一层神秘美妙的面纱,而且勾起了作者神游天姥的念头。

总结:以虚衬实,引出写作重点。

3、除了瀛洲外,此段中还提到了哪些山?有何作用? 本段中运用了什么修辞手用了什么修辞手法?表现了作者对天姥山什么样的感情?

明确:还提到了五岳、赤城和天台,从而衬托了天姥的雄峻巍峨,进一步勾起了作者神游天姥的强烈愿望。修辞手法有夸张、衬托、拟人。作者情感是景仰和向往。

4、李白的这个梦到底是个美梦还是一个恶梦?

对《梦游天姥吟留别》所写的“梦”,向来有“美梦”“恶梦”之说。今人流行的看法认为梦中仙境是光明的象征,是黑暗现实的对立物,是诗人理想所系,诗人以仙境的美好反衬现实世界的丑恶。

5、“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”这句诗提出的意义何在?

这两句诗,是对全诗内容的高度概括,是李白一以贯之的幽愤情绪和傲岸精神的集中表现。透过这高亢的呼喊,诗人郁积在胸中的苦闷和忧愤,如火山爆发,毫不含糊地向当时的黑暗现实提出了挑战,这是诗人对权贵的傲视,对污浊社会的抗议,对自己崇高人格的捍卫,表现了诗人傲岸的性格和蔑视权贵的反抗精神。

梦游天姥吟留别

【唐】 李白

在我们祖国灿烂的文明史中,诗是颗璀璨的明珠。许多经典作品不仅记录了各个历史时期的社会情状,更为那个时代保留了异常生动的情绪和心理记忆。因为“诗言志”,美妙的文字可承载诗人内心的极为丰富的思想、意愿和感情。尤其当文人在人生落寞失意之时,其诗作更成为展示诗人灵魂的窗口。

梦游天姥吟留别

海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。越人语天姥,云霞明灭或可睹。天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。

我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。湖月照我影,送我至剡溪。谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。脚着谢公屐,身登青云梯。半壁见海日,空中闻天鸡。千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。列缺霹雳,丘峦崩摧。洞天石扉,訇然中开。青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

世间行乐亦如此,古来万事东流水。别君去兮何时还,且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!

自读

《梦游天姥吟留别》又名《别东鲁诸公》,是唐代著名诗人李白创作的一首七言古诗,是一首记梦诗,也是游仙诗。在仙气飘飘的大都会绍兴(会稽)写下这首传世之作,内容丰富曲折,形象辉煌流丽,富有浪漫主义色彩。诗才横溢,堪称绝世名作,有孤篇盖全唐之称。

题目:“吟”,古诗的一种体式,内容大多是悲愁慨叹,形式上自由活泼,不拘一格。“梦游天姥吟留别”就是把梦中游历天姥山的情形写成诗,留给东鲁的朋友作别。

李白早年就有济世的抱负,但不屑于经由科举登上仕途。因此他漫游全国各地,结交名流,以此广造声誉。唐玄宗天宝元年(742年),李白的朋友道士吴筠向玄宗推荐李白,玄宗于是召他到长安来。李白对这次长安之行抱有很大的希望,初到长安,也曾有过短暂的得意,但他一身傲骨,不肯与权贵同流合污,又因得罪了权贵,及翰林院同事进谗言,连玄宗也对他不满。他在长安仅住了一年多,就被赐金放还,他那由布衣而卿相的梦幻从此完全破灭。 李白离开长安后,先到洛阳与杜甫相会,结下友谊。随后又同游梁、宋故地,这时高适也赶来相会,三人一同往山东游览,到兖州不久,杜甫西入京城长安,李白南下大都市会稽(绍兴)。这首诗就是他行前写的。

说梦 赏梦

月夜飞渡

登临所见

熊咆龙吟

洞天石开

群仙降临

意境的赏析

诗歌的意境:指诗作中的一种艺术境界,由主观思想感情和客观景物环境交融而成。其特点是描述如画,意蕴丰富,启发读者的联想和想象,有着超越具体形象的更广的艺术空间。

思路提示

①景——寻意象

②境——组画面

③情——品情感

月夜飞度

我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。湖月照我影,送我至剡溪。谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。

特点:幽——湖、月、影、溪水、猿声

意境鉴赏:

(我因神奇的传说,而进入梦幻的世界。)那晚

在月夜清光的朗照下,我飞度过明镜似的镜湖。

皎洁的月色衬着我飞度的身影,伴我抵达剡溪。

我降落在谢灵运当年歇息的地方,眼前清波荡

漾,耳畔猿声清亮。这是一幅清丽恬静幽美的画

面,诗人沉浸其中,充满愉悦神往。

表述要点:

※景物、画面需突出特征.

※在描摹出图景后,用一句简练的话语概括这些景物所营造的情境的氛围特点.

※诗人的情感隐含在画面中要细心领会.

预习交流

在梦境中诗人为我们描绘了怎

样的画面?

你从中感受到诗人怎样心绪?

登临所见

脚着谢公屐,身登青云梯。半壁见海

日,空中闻天鸡。千岩万转路不定,

迷花倚石忽已暝。

登临所见

脚著谢公屐,身登青云梯。半壁见海日,空中闻天鸡。千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。

特点:壮——日出、天鸡、千岩、迷花

意境鉴赏

我脚着谢灵运当年特制的登山木屐,径直攀

上高耸入云的山阶。半山腰处正遇远方的海

面一轮旭日喷薄而出,空中回荡着天鸡高亢

的鸣叫。山中万花迷眼,我在奇石间盘旋,

不知不觉中暮色降临。这是一幅雄奇壮美的

画面,诗人为之迷醉神荡。

熊咆龙吟

熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。云青

青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

熊咆龙吟

熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

特点:奇——熊咆、龙吟(殷、栗、惊)云、

雨、烟

意境鉴赏:

夜来临,熊在咆哮,龙在长吟,震荡着岩

石山泉,使幽深的树林战栗,叫层层山巅

震惊。乌云低垂,山雨欲来。水波荡漾,

烟霭迷蒙。这是一幅惊悚震撼的画面,给

人以悸动和惊恐之感。

洞天石开

列缺霹雳,丘峦崩摧。洞天石扉,訇然中

开。青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。

洞天石开

列缺霹雳,丘峦崩摧。洞天石扉,訇然中开。青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。

特点:眩——霹雳、洞天、石扉、青冥浩荡、日月

照耀

意境鉴赏:

忽然,闪电划破夜空,惊雷震碎峰峦。神

仙洞府的大门在巨声中闪开。洞府里青空

寥阔,深不见底,金银台上,日月辉映,

金碧辉煌。这是奇幻而绚丽画面,让人在

惊异期盼。

群仙降临

霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。

虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

群仙降临

霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

特点:盛——霓衣、风马、云君纷纷、虎鸾、仙人

如麻

意境鉴赏:

看谁来了?绚丽的云霞为裳,浩荡的清风作马,

云神纷纷降临了。猛虎弹起琴瑟,凤鸾驾起了

车,仙人济济一堂,直看得眼花缭乱。这是幅和

乐融融的画面,让人惊叹艳羡。

解梦

解析一:梦境中的奇幻壮美是超越于现实的理想世界,是李白心中的“桃花源”。对理想世界的神往追求正反衬出诗人对现实世界的失望憎恶。

梦境整合

向往

寻梦 月夜飞度(愉悦神往)

登临所见(迷醉神荡)

熊咆龙吟(悸动惊恐)

洞天石开(惊异期盼)

群仙降临(惊叹艳羡)

美梦破灭

创作背景

这首诗作于李白出翰林之后。天宝元年秋天,

李白受唐玄宗诏命,征召进宫专任翰林学士。

实际上诗人除了应制作诗、多陪侍从游外,

别无他事可作,更无以施展自己的政治抱负。

对这种无聊的御用文人生活,李白日渐厌倦。

又因为诗人蔑视权贵,不断遭受排挤与诽谤。

面对腐败的朝廷,李白清醒地认识到自己不

但报国无望,而且有祸患将至。在自知难为朝廷亲近所容情

况下,诗人就于天宝三年三月上书奏请还乡。玄宗认为其

“非廊庙器 ”,于是赐金放还。从怀抱“济苍生”“安社稷”的

理想,到受小人谗陷遭帝王冷遇,李白的人生正陷入最痛

苦的低谷,这是李白政治上的一次大失败。离开长安后,

李白回到第二故乡东鲁,心中悲愤难平。次年,他决定

南游,临行时,赋诗《梦游天姥吟留别》留赠东鲁友人。

解梦

解析二: 梦境的过程折射诗人现实的遭遇,是李白人生旅途的曲折再现。当理想在残酷的现实中破灭,诗人回归自我本性和理性,对人生又有了新的定位和追求。

名句赏析

安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜

这高亢的呼喊,使诗人郁积在胸中的苦闷

和忧愤,如火山般爆发。这是李白向黑暗

现实提出的挑战,是诗人对权贵的傲视,

对污浊社会的抗议,更是对自己崇高人格

的护卫。这独立不羁傲岸不屈的誓言,表

现了千百年来怀才不遇者最高洁的志操最

坚贞的品格。

课外拓展

中国文化中极其夺目的一个部位可称之为“贬官文化”(余秋雨)

推荐:

柳宗元参加“永贞革新”失败,被贬永州,后又贬柳州,最终死于柳州。

《江雪》

千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

韩愈因京畿大旱,上奏要求停征赋税被贬连州,后调回京。又因谏皇帝迎佛骨进京被贬潮州。

《左迁至蓝关示侄孙湘》

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!云横秦岭家何在?

雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

刘禹锡因参加参加“永贞革新”失败,被贬朗州,后又贬连州。

《酬乐天扬州初逢席上见赠》

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

欧阳修因支持范仲淹“庆历新政”,遭到保守势力陷害,被贬滁州。

《戏答元珍》

春风疑不到天涯,二月山城未见花。残雪压枝犹有橘,冻雷惊笋欲抽芽。

夜闻归雁生相思,病入新年感物华。曾是洛阳花下客,野芳虽晚不须嗟。

苏轼因反对王安石变法,“乌台诗案”被贬黄州。

《定风波》

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

1、表现全诗主旨和诗眼的句子是______________________;描写天姥山高大挺拔的句__________________;由梦境转到现实,仙境倏忽消失________________ 。

安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜;天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城;忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟

2、诗人“梦游天姥”,为何开篇要“谈瀛洲”?

明确:“烟涛微茫”的瀛洲与“云霞明灭”的天姥同样神秘而又美妙。然而瀛洲的“信难求”让人怯步,而天姥的“或可睹”则成了一种强烈的诱惑。如此以瀛洲陪衬天姥,以虚衬实,不仅给天姥山蒙上了一层神秘美妙的面纱,而且勾起了作者神游天姥的念头。

总结:以虚衬实,引出写作重点。

3、除了瀛洲外,此段中还提到了哪些山?有何作用? 本段中运用了什么修辞手用了什么修辞手法?表现了作者对天姥山什么样的感情?

明确:还提到了五岳、赤城和天台,从而衬托了天姥的雄峻巍峨,进一步勾起了作者神游天姥的强烈愿望。修辞手法有夸张、衬托、拟人。作者情感是景仰和向往。

4、李白的这个梦到底是个美梦还是一个恶梦?

对《梦游天姥吟留别》所写的“梦”,向来有“美梦”“恶梦”之说。今人流行的看法认为梦中仙境是光明的象征,是黑暗现实的对立物,是诗人理想所系,诗人以仙境的美好反衬现实世界的丑恶。

5、“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”这句诗提出的意义何在?

这两句诗,是对全诗内容的高度概括,是李白一以贯之的幽愤情绪和傲岸精神的集中表现。透过这高亢的呼喊,诗人郁积在胸中的苦闷和忧愤,如火山爆发,毫不含糊地向当时的黑暗现实提出了挑战,这是诗人对权贵的傲视,对污浊社会的抗议,对自己崇高人格的捍卫,表现了诗人傲岸的性格和蔑视权贵的反抗精神。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读