统编版高中语文必修下册第六单元《 变形记 节选》课件 (32张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册第六单元《 变形记 节选》课件 (32张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 678.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-29 15:32:57 | ||

图片预览

文档简介

变 形 记(节选)

卡夫卡(奥地利)

卡夫卡曾说:不断运动的生活把我们拖向某个地方,至于拖向哪里,我们自己是不得而知的。我们就像物品,物件,而不像活人。这种“非人”的处境,和其他动物有什么区别呢?把虚幻的离奇荒诞现象和现实的本质真实结合起来,就构成了真正的“卡夫卡式”的小说。

一、导入

学法分析

板书设计

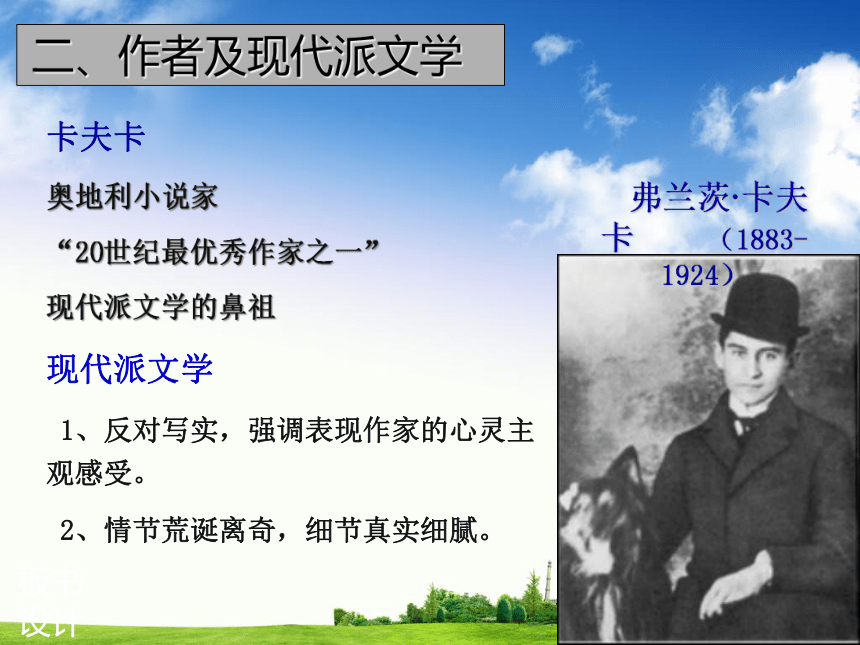

二、作者及现代派文学

弗兰茨·卡夫卡 (1883-1924)

现代派文学

1、反对写实,强调表现作家的心灵主观感受。

2、情节荒诞离奇,细节真实细腻。

卡夫卡

奥地利小说家

“20世纪最优秀作家之一”

现代派文学的鼻祖

现代派文学是19世纪80年代出现的、20世纪20年代至70年代在欧美繁荣的、遍及全球的众多文学流派的总称。它包括表现主义、意识流小说、荒诞派戏剧、魔幻现实主义等流派。《变形记》(卡夫卡)、《墙上的斑点》(伍尔夫)、《等待戈多》(贝克特)、《百年孤独》(加西亚·马尔克斯)分别是这一流派的代表作品。

现代派文学的艺术特征是:象征性、荒诞性、意识流、意义的不确定性。

小说主要情节:

小职员格里高尔·萨姆沙是个旅行推销员,是一家人的顶梁柱,全家主要依靠他的收入维持生计。然而,有一天早晨,他从噩梦中醒来,发现自己突然变成了一只巨大的甲虫。这一来,公司和家庭成员对他的态度和情感发生了变化。他的母亲因为惊吓和悲伤当场昏厥,父亲不能接受这样的事实,不愿意格里高尔出门,恶狠狠地“仿佛要把格里高尔打回到房间里去”,要将他关锁在房间里。有一次竟然用苹果砸他,以致于苹果嵌入格里高尔背上的肉里,无法取出而变质腐烂。开头,他的妹妹还每天给他送一些吃的东西,但是时间一长妹妹也开始觉得他已经不再是她的哥哥了,于是便讨厌起他来。格里高尔自己越来越表现出甲虫的可恶特性,在墙上,天花板上,到处留下令人讨厌的痕迹。家里所有的人都不再关心他的存在,他的房间变成堆放废物、垃圾的地方。最后,格里高尔终于在冷漠的气氛中无声无息地死去了,全家人都为终于摆脱了这么一个讨厌的东西而感到轻松,以致于要坐车去做一次郊游表示庆祝。

整体感知:

初读文本,说说节选部分留给你的总体印象

印象深刻的段落有哪些,为什么?

问题讨论:

找出文中描写格里高尔变成甲虫后举止言行变化的语句(即甲虫无法控制自己身体的语句),体会其运用的手法和特点

细节描写 真实细致

阅读格里高尔变成甲虫后的心理活动描写,分析其特点和作用

其心理活动是以一种意识流的方式呈现的。既巧妙地交代了格里高尔的生活与工作情况,暗示其变形的社会原因,也揭示出格里高尔关爱家庭、高度负责的善良品质。

意识流的概念最早由美国心理学家威廉·詹姆斯提出。

他认为人的意识活动不是以各部分互不相关的零散方法

进行的,而是一种流,是以思想流、主观生活之流、意

识流的方法进行的。

意识流小说注重表现人物意识活动本身,作家退出小

说,着力描写人物心理的种种感受,开掘深层的意识

来展露隐蔽的灵魂和内心世界。意识流描写的特点具

有动态性、无逻辑性、非理性。描写层次分为意识层

和潜意识层。描写的方式有内心独白、自由联想、意

识迁移、意识流语言。

问题讨论:

分析格里高尔变成甲虫的原因

(1)“我怎么单单挑上这么一个累人的差使呢!长年累月到处奔波,比坐办公室辛苦多了。再加上还有经常出门的烦恼,担心各次火车的倒换,不定时而且劣质的饮食,而萍水相逢的人也总是些泛泛之交,不可能有深厚的交情,永远不会变成知己朋友。让这一切都见鬼去吧!”

——工作的辛苦、饮食的低劣、友情淡薄、 心里烦恼

问题讨论:

分析格里高尔变成甲虫的原因

(2)“如果不是为了父母亲而总是谨小慎微,我早就辞职不干了,我早就会跑到老板面前,把肚子里的气出个痛快。……只要等我积攒够了钱还清父母欠他的债——也许还得五六年——可是我一定一定能做到。”

——还债的心理压力,受老板的气,使格里高尔生活在重压之下

可见,格里高尔变成大甲虫有社会的原因、家庭的原因、心理的原因

问题讨论:

阅读文中相关语句,联系整篇小说情节,分析格里高尔变成甲虫后其他人对他的态度

秘书主任:惊骇、逃走

父亲:恼怒、驱赶

母亲:惊骇、躲避、昏厥

势利而冷漠的社会!

脆弱而虚伪的亲情!

不堪重负而扭曲的心灵 !

问题讨论:

主人公格里高尔是世界文学史上的一个影响深远的经典形象,已经成为“变形人”的代称,仔细阅读课文,看看格里高尔是一个什么样的人物形象?他具有哪些性格特征?

变形前

生活沉重

工作艰辛

拼命还债

养活全家

变形后

活动艰难

无人理解

满身创痛

亲人厌弃

格里高尔

善良忠厚

有责任感

孤独无助痛苦绝望

格里高尔本是一个有着丰富情感、浓厚爱意和诗意追求的人,然而在工作和生活的双重压力下,他丧失了自己的自由和追求,不但逃不脱外界的巨大压力,也逃不脱内心的束缚与规范,对现实的担忧与害怕让他几乎整日都在惶恐不安中过日子。他忠厚善良勤勉、富有责任心、胆小软弱、安分守己,是一个不能掌握自己命运的弱者,一个完全丧失了自我的悲剧人物。

问题讨论:

小说题目为《变形记》,实际上卡夫卡在作

品中写出了几种“变形”?

格里高尔 的“变形”是外在的,为不可知甚至是无法抗拒的力量所致,格里高尔虽变形为甲虫,他内心依然保留着美好的人性,仍然记挂着工作,仍然为父母和妹妹操心,为家庭着急、分忧,他的情感中充满了对亲人的关心、体贴之情。因此,从这一点上可以说格里高尔是虫形而人心。

格里高尔形变而心未变,他的家人形未变却变了心。家人的“变形”是内在的,是由“人”的本性决定的,反映了“人”的自私、冷漠与残忍。从这点上说,反映了当时的人们是人形而“虫”心。

两种“变形”的差异

问题讨论:

格里高尔变成甲虫是一种象征,象征着什么?

象征人的异化,人性异化,人际关系异化

现代主义哲学思潮兴起以后,“异化”概念的内涵大为伸延,仿佛人类文明创造的一切努力都在向自身利益和愿望的反面转化,从而导致人的生存陷入更为全面、深刻的危机和困境,不仅表现在人与客观世界(社会的、自然的)的关系日趋异常和对立,而且人的主观世界也发生疑问,又面临“我是谁?我从哪里来?我到哪里去?”的困惑。

在人与人之间还没有取得和谐关系的世界里,人的变形也是一种象征,一切倒霉人的象征:人一旦遭遇不幸(丧失工作能力的疾病、伤残、政治袭击等),他就不再被社会承认,从而失去作为人的价值的“自我”,成为无异于低等动物的“非人”。 象征了人与人之间命定的相互厌恶与敌视 。

“异化 ”的深刻性

人弱小得不堪一击

虫

丧失了抗争的力量

整个世界都是异己

是社会绝对的弱者

卡夫卡作品所显现的世界,正是哲学家们想阐述的“异化”世界:作品中人的那种陌生感、孤独感、恐惧感、放逐感、压抑感;客观世界的那种障碍重重的“黏滞”性,那种无处不在的威权的可怖性,那种捉弄人的生命的“法”的滑稽性,那种屠害同类的凶残性……正是哲学家们想描绘而不能的令人沮丧的“异化”世界。

应该怎样来理解这篇小说的主题?

主题

首先,它真实地再现了西方现代社会里人的异化。 在西

方现代社会人被“物”(例如金钱、机器、产品、生产方式

等)所驱使、所胁迫、所统治而不能自主,成为“物”的奴

隶,进而失去人的本性,变为非人。

《变形记》主人公格里高尔的故事正是人异化为“非人”

这一哲学生存现状的艺术表现。 运用意识流的手法直接反映

“人化”了的小动物的内心感受,通过虚化的、荒诞的情节,

荒唐的行为描写人的真实的心理状态,表现那个时代小人物非

理性的生存环境。

描写非现实生活中的事件,让非现实的人物生活在现实生

活的环境中,其目的是通过格里高尔的心灵语言和孤苦环境来

展现西方现代社会人的异化的普遍本质。

主题

其次,作品还表现了在现代社会里人的一种生存恐惧。

人变甲虫,荒诞的情节曲折地反映了现代人存在的非理

性表现,象征着莫名其妙的巨大的灾难的降临。这种人不能

掌握自己命运的感觉表现了现代西方人的某种精神状态,尤

其是进入20世纪以后,两次世界大战的灾难、周期性的经

济危机、战争的威胁、环境污染和自然界生态平衡的破坏,

这一切使人们对未来的命运处于一种不可知的恐惧状态之

中。 《变形记》主人公格里高尔的心理活动和命运正反

映了这种精神状态的本质。

人在外部世界的规定下,显得无能为力

《变形记》还表现了现代社会中人与人之间的冷漠关

系。小说详细地描写了家人对他从关心到厌恶到欲置其于

死地的过程,这一过程实际上是希望他恢复赚钱的能力到

彻底绝望的过程。这个为家庭奉献了一切,却由于失去了

原有的价值而被家庭抛弃的小人物无疑是可悲的,而这类

悲剧在人情冷漠的现代社会里并不罕见。

主题

深刻揭示了社会对异己的排斥和厌恶 —

— 人类的一般处境

《变形记》尖锐地接触到现实生活的几个方面:

“ 异 化 ” 现 象

人 的 灾 难 感

人 的 孤 独 感

人 际 的 冷 漠

问题讨论:

卡夫卡为何用这种变形、夸张、象征或怪诞的情节来表现主题?

要引起人们的震惊,让人们品味出作品超乎寻常

的意义;把小说变成一种思想方式,有力地显示

现实生活中某些隐而不彰的意蕴。

小说的叙述方式有何特点?

问题讨论:

小说的叙述方式很独特。叙述者与主人公合二

为一,叙述语言简洁、平淡而冷漠。形成了现

实主义的语言与非现实主义的内容和谐一体的

效果。所以,读者在阅读过程中只能通过主人

公的感官来获得信息,再也没有“旁观者清”

的叙述者出来向读者解释前因后果。这就是卡

夫卡小说特有的叙事艺术。

总结:

卡夫卡小说的主题:反映世纪末情绪,表现人的孤独与恐惧,表现荒诞世界和异化主题:权威的不可抗拒,障碍的不可克服,孤独的不可忍受。

“甲虫”形象的双重意蕴:

表明着人自身价值的丧失,显示了人在这个迷误的世界上的无能为力,不能掌握自己的命运;

作者用它作为道具使主人公与其他同类群体相隔离,从而揭示出人在社会中的孤立、悲哀和人与人之间的隔膜与无法沟通。

“卡夫卡式”的艺术风格:把虚妄的荒诞离奇现象与现实的本质有机地结合起来,加上不带任何感彩的纯客观的叙述方式 ——别人难以重复、甚至无法模仿

总结:

拓展研究:

(一)选取中国文学中人“物化”的文学形象与《变

形记》进行比较阅读。

如《聊斋志异·促织》、《西游记》、《梁山

伯与祝英台》等。

(二)结合作品中的人物形象,课外了解相关常识和

背景,探索作者卡夫卡的内心世界

卡夫卡(奥地利)

卡夫卡曾说:不断运动的生活把我们拖向某个地方,至于拖向哪里,我们自己是不得而知的。我们就像物品,物件,而不像活人。这种“非人”的处境,和其他动物有什么区别呢?把虚幻的离奇荒诞现象和现实的本质真实结合起来,就构成了真正的“卡夫卡式”的小说。

一、导入

学法分析

板书设计

二、作者及现代派文学

弗兰茨·卡夫卡 (1883-1924)

现代派文学

1、反对写实,强调表现作家的心灵主观感受。

2、情节荒诞离奇,细节真实细腻。

卡夫卡

奥地利小说家

“20世纪最优秀作家之一”

现代派文学的鼻祖

现代派文学是19世纪80年代出现的、20世纪20年代至70年代在欧美繁荣的、遍及全球的众多文学流派的总称。它包括表现主义、意识流小说、荒诞派戏剧、魔幻现实主义等流派。《变形记》(卡夫卡)、《墙上的斑点》(伍尔夫)、《等待戈多》(贝克特)、《百年孤独》(加西亚·马尔克斯)分别是这一流派的代表作品。

现代派文学的艺术特征是:象征性、荒诞性、意识流、意义的不确定性。

小说主要情节:

小职员格里高尔·萨姆沙是个旅行推销员,是一家人的顶梁柱,全家主要依靠他的收入维持生计。然而,有一天早晨,他从噩梦中醒来,发现自己突然变成了一只巨大的甲虫。这一来,公司和家庭成员对他的态度和情感发生了变化。他的母亲因为惊吓和悲伤当场昏厥,父亲不能接受这样的事实,不愿意格里高尔出门,恶狠狠地“仿佛要把格里高尔打回到房间里去”,要将他关锁在房间里。有一次竟然用苹果砸他,以致于苹果嵌入格里高尔背上的肉里,无法取出而变质腐烂。开头,他的妹妹还每天给他送一些吃的东西,但是时间一长妹妹也开始觉得他已经不再是她的哥哥了,于是便讨厌起他来。格里高尔自己越来越表现出甲虫的可恶特性,在墙上,天花板上,到处留下令人讨厌的痕迹。家里所有的人都不再关心他的存在,他的房间变成堆放废物、垃圾的地方。最后,格里高尔终于在冷漠的气氛中无声无息地死去了,全家人都为终于摆脱了这么一个讨厌的东西而感到轻松,以致于要坐车去做一次郊游表示庆祝。

整体感知:

初读文本,说说节选部分留给你的总体印象

印象深刻的段落有哪些,为什么?

问题讨论:

找出文中描写格里高尔变成甲虫后举止言行变化的语句(即甲虫无法控制自己身体的语句),体会其运用的手法和特点

细节描写 真实细致

阅读格里高尔变成甲虫后的心理活动描写,分析其特点和作用

其心理活动是以一种意识流的方式呈现的。既巧妙地交代了格里高尔的生活与工作情况,暗示其变形的社会原因,也揭示出格里高尔关爱家庭、高度负责的善良品质。

意识流的概念最早由美国心理学家威廉·詹姆斯提出。

他认为人的意识活动不是以各部分互不相关的零散方法

进行的,而是一种流,是以思想流、主观生活之流、意

识流的方法进行的。

意识流小说注重表现人物意识活动本身,作家退出小

说,着力描写人物心理的种种感受,开掘深层的意识

来展露隐蔽的灵魂和内心世界。意识流描写的特点具

有动态性、无逻辑性、非理性。描写层次分为意识层

和潜意识层。描写的方式有内心独白、自由联想、意

识迁移、意识流语言。

问题讨论:

分析格里高尔变成甲虫的原因

(1)“我怎么单单挑上这么一个累人的差使呢!长年累月到处奔波,比坐办公室辛苦多了。再加上还有经常出门的烦恼,担心各次火车的倒换,不定时而且劣质的饮食,而萍水相逢的人也总是些泛泛之交,不可能有深厚的交情,永远不会变成知己朋友。让这一切都见鬼去吧!”

——工作的辛苦、饮食的低劣、友情淡薄、 心里烦恼

问题讨论:

分析格里高尔变成甲虫的原因

(2)“如果不是为了父母亲而总是谨小慎微,我早就辞职不干了,我早就会跑到老板面前,把肚子里的气出个痛快。……只要等我积攒够了钱还清父母欠他的债——也许还得五六年——可是我一定一定能做到。”

——还债的心理压力,受老板的气,使格里高尔生活在重压之下

可见,格里高尔变成大甲虫有社会的原因、家庭的原因、心理的原因

问题讨论:

阅读文中相关语句,联系整篇小说情节,分析格里高尔变成甲虫后其他人对他的态度

秘书主任:惊骇、逃走

父亲:恼怒、驱赶

母亲:惊骇、躲避、昏厥

势利而冷漠的社会!

脆弱而虚伪的亲情!

不堪重负而扭曲的心灵 !

问题讨论:

主人公格里高尔是世界文学史上的一个影响深远的经典形象,已经成为“变形人”的代称,仔细阅读课文,看看格里高尔是一个什么样的人物形象?他具有哪些性格特征?

变形前

生活沉重

工作艰辛

拼命还债

养活全家

变形后

活动艰难

无人理解

满身创痛

亲人厌弃

格里高尔

善良忠厚

有责任感

孤独无助痛苦绝望

格里高尔本是一个有着丰富情感、浓厚爱意和诗意追求的人,然而在工作和生活的双重压力下,他丧失了自己的自由和追求,不但逃不脱外界的巨大压力,也逃不脱内心的束缚与规范,对现实的担忧与害怕让他几乎整日都在惶恐不安中过日子。他忠厚善良勤勉、富有责任心、胆小软弱、安分守己,是一个不能掌握自己命运的弱者,一个完全丧失了自我的悲剧人物。

问题讨论:

小说题目为《变形记》,实际上卡夫卡在作

品中写出了几种“变形”?

格里高尔 的“变形”是外在的,为不可知甚至是无法抗拒的力量所致,格里高尔虽变形为甲虫,他内心依然保留着美好的人性,仍然记挂着工作,仍然为父母和妹妹操心,为家庭着急、分忧,他的情感中充满了对亲人的关心、体贴之情。因此,从这一点上可以说格里高尔是虫形而人心。

格里高尔形变而心未变,他的家人形未变却变了心。家人的“变形”是内在的,是由“人”的本性决定的,反映了“人”的自私、冷漠与残忍。从这点上说,反映了当时的人们是人形而“虫”心。

两种“变形”的差异

问题讨论:

格里高尔变成甲虫是一种象征,象征着什么?

象征人的异化,人性异化,人际关系异化

现代主义哲学思潮兴起以后,“异化”概念的内涵大为伸延,仿佛人类文明创造的一切努力都在向自身利益和愿望的反面转化,从而导致人的生存陷入更为全面、深刻的危机和困境,不仅表现在人与客观世界(社会的、自然的)的关系日趋异常和对立,而且人的主观世界也发生疑问,又面临“我是谁?我从哪里来?我到哪里去?”的困惑。

在人与人之间还没有取得和谐关系的世界里,人的变形也是一种象征,一切倒霉人的象征:人一旦遭遇不幸(丧失工作能力的疾病、伤残、政治袭击等),他就不再被社会承认,从而失去作为人的价值的“自我”,成为无异于低等动物的“非人”。 象征了人与人之间命定的相互厌恶与敌视 。

“异化 ”的深刻性

人弱小得不堪一击

虫

丧失了抗争的力量

整个世界都是异己

是社会绝对的弱者

卡夫卡作品所显现的世界,正是哲学家们想阐述的“异化”世界:作品中人的那种陌生感、孤独感、恐惧感、放逐感、压抑感;客观世界的那种障碍重重的“黏滞”性,那种无处不在的威权的可怖性,那种捉弄人的生命的“法”的滑稽性,那种屠害同类的凶残性……正是哲学家们想描绘而不能的令人沮丧的“异化”世界。

应该怎样来理解这篇小说的主题?

主题

首先,它真实地再现了西方现代社会里人的异化。 在西

方现代社会人被“物”(例如金钱、机器、产品、生产方式

等)所驱使、所胁迫、所统治而不能自主,成为“物”的奴

隶,进而失去人的本性,变为非人。

《变形记》主人公格里高尔的故事正是人异化为“非人”

这一哲学生存现状的艺术表现。 运用意识流的手法直接反映

“人化”了的小动物的内心感受,通过虚化的、荒诞的情节,

荒唐的行为描写人的真实的心理状态,表现那个时代小人物非

理性的生存环境。

描写非现实生活中的事件,让非现实的人物生活在现实生

活的环境中,其目的是通过格里高尔的心灵语言和孤苦环境来

展现西方现代社会人的异化的普遍本质。

主题

其次,作品还表现了在现代社会里人的一种生存恐惧。

人变甲虫,荒诞的情节曲折地反映了现代人存在的非理

性表现,象征着莫名其妙的巨大的灾难的降临。这种人不能

掌握自己命运的感觉表现了现代西方人的某种精神状态,尤

其是进入20世纪以后,两次世界大战的灾难、周期性的经

济危机、战争的威胁、环境污染和自然界生态平衡的破坏,

这一切使人们对未来的命运处于一种不可知的恐惧状态之

中。 《变形记》主人公格里高尔的心理活动和命运正反

映了这种精神状态的本质。

人在外部世界的规定下,显得无能为力

《变形记》还表现了现代社会中人与人之间的冷漠关

系。小说详细地描写了家人对他从关心到厌恶到欲置其于

死地的过程,这一过程实际上是希望他恢复赚钱的能力到

彻底绝望的过程。这个为家庭奉献了一切,却由于失去了

原有的价值而被家庭抛弃的小人物无疑是可悲的,而这类

悲剧在人情冷漠的现代社会里并不罕见。

主题

深刻揭示了社会对异己的排斥和厌恶 —

— 人类的一般处境

《变形记》尖锐地接触到现实生活的几个方面:

“ 异 化 ” 现 象

人 的 灾 难 感

人 的 孤 独 感

人 际 的 冷 漠

问题讨论:

卡夫卡为何用这种变形、夸张、象征或怪诞的情节来表现主题?

要引起人们的震惊,让人们品味出作品超乎寻常

的意义;把小说变成一种思想方式,有力地显示

现实生活中某些隐而不彰的意蕴。

小说的叙述方式有何特点?

问题讨论:

小说的叙述方式很独特。叙述者与主人公合二

为一,叙述语言简洁、平淡而冷漠。形成了现

实主义的语言与非现实主义的内容和谐一体的

效果。所以,读者在阅读过程中只能通过主人

公的感官来获得信息,再也没有“旁观者清”

的叙述者出来向读者解释前因后果。这就是卡

夫卡小说特有的叙事艺术。

总结:

卡夫卡小说的主题:反映世纪末情绪,表现人的孤独与恐惧,表现荒诞世界和异化主题:权威的不可抗拒,障碍的不可克服,孤独的不可忍受。

“甲虫”形象的双重意蕴:

表明着人自身价值的丧失,显示了人在这个迷误的世界上的无能为力,不能掌握自己的命运;

作者用它作为道具使主人公与其他同类群体相隔离,从而揭示出人在社会中的孤立、悲哀和人与人之间的隔膜与无法沟通。

“卡夫卡式”的艺术风格:把虚妄的荒诞离奇现象与现实的本质有机地结合起来,加上不带任何感彩的纯客观的叙述方式 ——别人难以重复、甚至无法模仿

总结:

拓展研究:

(一)选取中国文学中人“物化”的文学形象与《变

形记》进行比较阅读。

如《聊斋志异·促织》、《西游记》、《梁山

伯与祝英台》等。

(二)结合作品中的人物形象,课外了解相关常识和

背景,探索作者卡夫卡的内心世界

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])