部编版九年级下册第二单元第5课《孔乙己》课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 部编版九年级下册第二单元第5课《孔乙己》课件(共28张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-28 16:51:11 | ||

图片预览

文档简介

鲁迅

孔乙己

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,字豫才,后改名为周树人,浙江绍兴人。中国现代伟大的文学家、思想家和革命家。主要作品还有小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》及杂文集《坟》《二心集》,译著《毁灭》等。本文是他在五四前夕继《狂人日记》之后写的第二篇白话小说,是又一篇讨伐封建制度与封建文化的战斗檄文。

走近作家

《孔乙己》最初发表于1919年4月15日出版的《新青年》上,后收入小说集《呐喊》。小说以清末为社会背景,展示了新文化运动与复古逆流激烈的斗争。当时北洋军阀出于政治统治的需要,教育推行复古主义。鲁迅针对这一现状,写了这篇小说,声讨科举制度和封建文化教育对知识分子的摧残和毒害。这是一篇讨伐腐朽的封建科举制度的战斗檄文。

写作背景

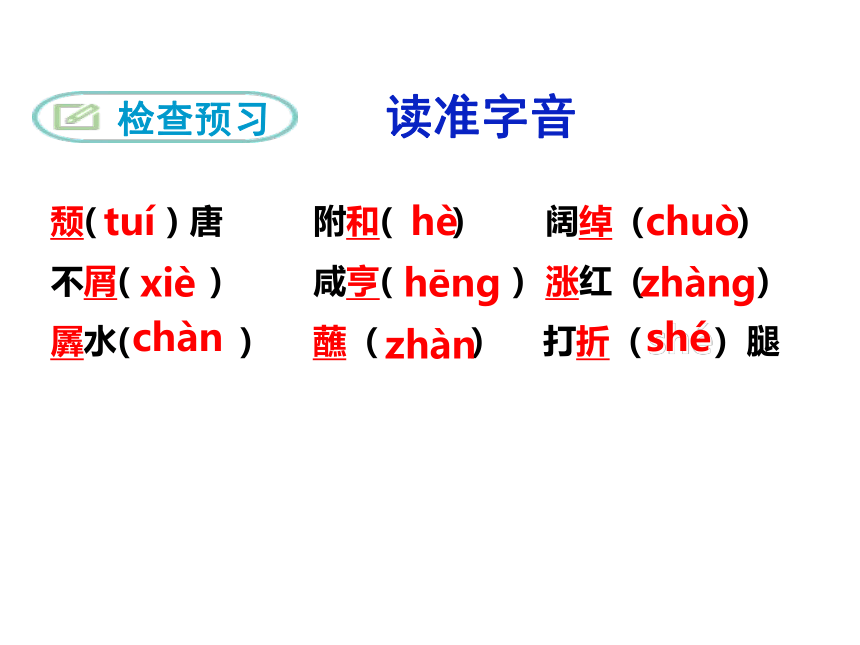

颓( ) 唐 附和( ) 阔绰( )

不屑( ) 咸亨( ) 涨红( )

羼水( ) 蘸( ) 打折( )腿

tuí

hè

xiè

hēnɡ

chàn

zhàn

chuò

zhànɡ

检查预习

shé

读准字音

整体感知

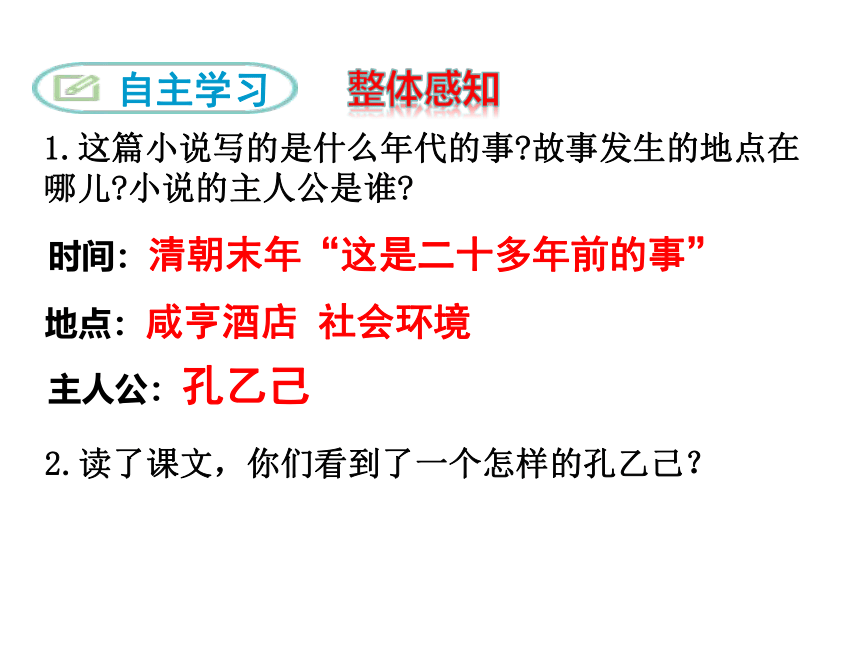

1.这篇小说写的是什么年代的事?故事发生的地点在哪儿?小说的主人公是谁?

时间:清朝末年“这是二十多年前的事”

地点:咸亨酒店 社会环境

主人公:孔乙己

2.读了课文,你们看到了一个怎样的孔乙己?

自主学习

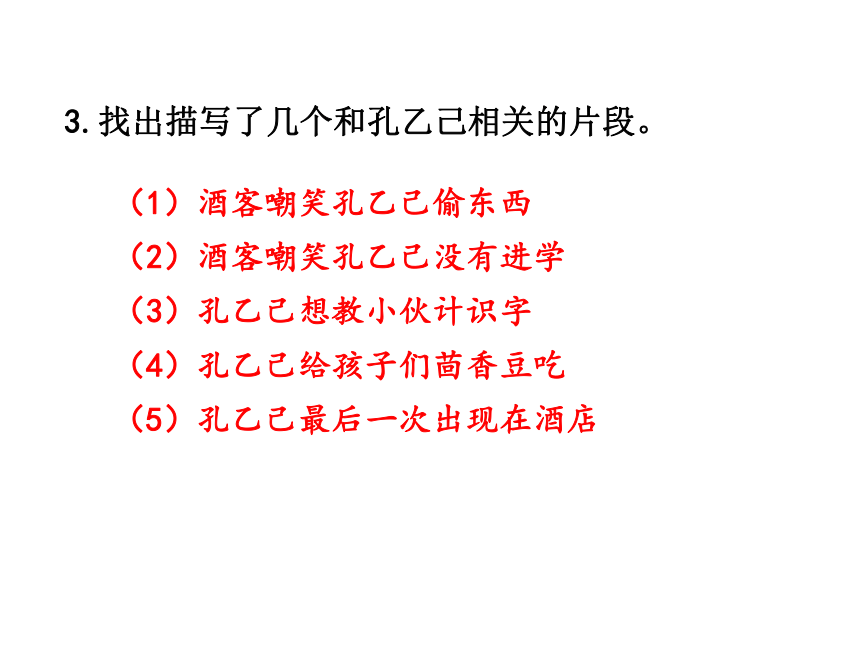

3.找出描写了几个和孔乙己相关的片段。

(1)酒客嘲笑孔乙己偷东西

(2)酒客嘲笑孔乙己没有进学

(3)孔乙己想教小伙计识字

(4)孔乙己给孩子们茴香豆吃

(5)孔乙己最后一次出现在酒店

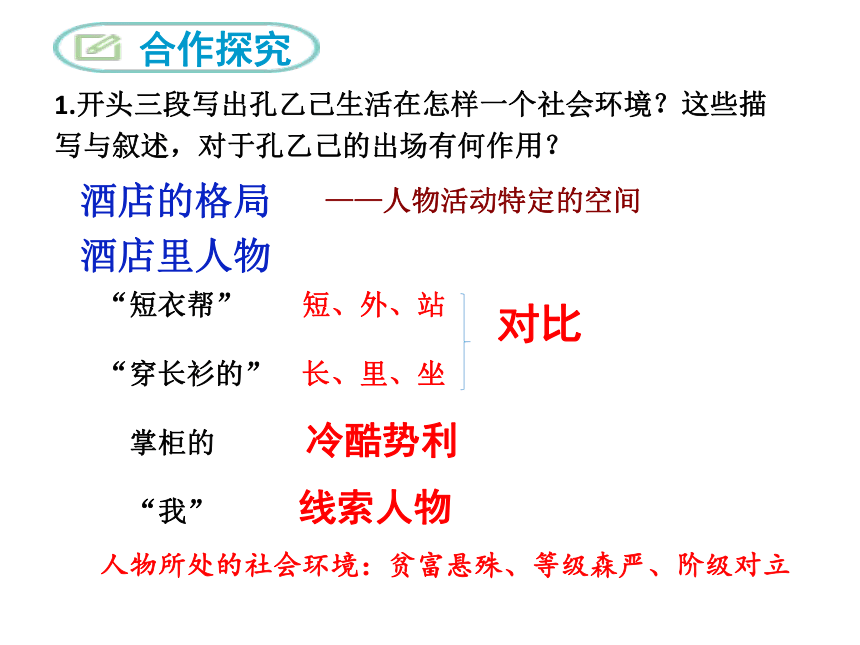

酒店的格局

——人物活动特定的空间

酒店里人物

人物所处的社会环境:贫富悬殊、等级森严、阶级对立

1.开头三段写出孔乙己生活在怎样一个社会环境?这些描写与叙述,对于孔乙己的出场有何作用?

“短衣帮” 短、外、站

“穿长衫的” 长、里、坐

掌柜的

“我”

对比

冷酷势利

合作探究

线索人物

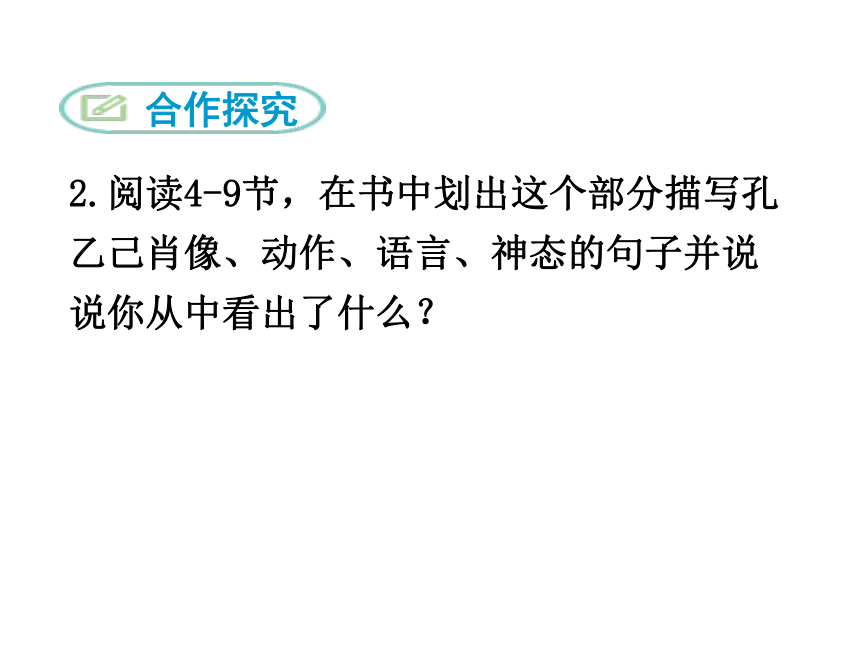

2.阅读4-9节,在书中划出这个部分描写孔乙己肖像、动作、语言、神态的句子并说说你从中看出了什么?

合作探究

从句子中可以看出他是一个好逸恶劳,穷困潦倒却又自视清高。

他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

外貌描写

——自命清高

“你怎么这样凭空污人清白……”

——自欺欺人

“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”

“多乎哉?不多也”

——迂腐可笑

语言描写

1.“排出九文大钱”

“排”表示他对酒店分文不少,自己是规矩人,同时在“短衣帮”面前炫耀一下,以遮掩自己被嘲笑的窘态。显示出他诚实而又迂腐的性格。

2.“孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住”。

一个“罩”字,写出了孔乙己生怕孩子还要吃他的豆时的慌张的神态,表现了他善良而又迂腐的性格。

动作描写

1.“孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,……”

生动传神地写出了孔乙己遭受众人一次比一次尖刻的取笑,深感气恼和羞耻,想再作一次争辩又有些慌乱心虚时的神态。

2. 他“立刻显出颓唐不安模样,脸上罩上了一层灰色”

生动传神地写出了孔乙己被酒客击中了他灵魂深处的伤疤的颓唐、伤心的神情。

神态描写

孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人

“站着喝酒”表明他生活贫困,经济地位和社会地位都和“短衣帮”一样。

“穿长衫”则含蓄地说明他硬摆“读书人”的架子,思想上羡慕上层阶级,轻视劳动人民,不愿与“短衣帮”为伍。

“惟一”说明他和酒店的上层和下层人都有距离,身份很特殊。

他喝酒方式和衣着的矛盾,正反映了他经济地位和思想意识的矛盾。刻画了他与众不同的特殊身份和性格特征,预示了他的悲剧命运。

3.第9段在文中有什么作用?

结构上:承上启下。

“孔乙己是这样的使人快活”承接上文。

“可是没有他,别人也便这么过”暗示了孔乙己无人关心,很自然引起下文,把情节推向高潮。

内容上:一方面表明孔乙己在人们心目中没有任何地位,是个可有可无、无足轻重的人;另一方面也反映了人们的冷漠、麻木、对贫弱者毫不同情,预示着孔乙己的悲惨结局。

1.划出孔乙己最后一次出场与文中第一次出场在肖像、动作、语言方面有什么变化?你从中看出了什么?

2.你是如何理解“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了”这句话的含义的?

合作探究

句子2:他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;满手是泥。

—— 悲惨、穷困到极点。

外貌描写

(1)“摸”,写出动作的迟钝,“四文大钱”藏放严实,从侧面介绍这钱来之不易,表明孔乙己已进一步穷困不堪。

(2)用手“走”,照应上文“打折了腿”,反映了孔乙己的遭遇的悲惨;也说明孔乙己好喝成性,即使腿断了,还要用手“走”来买酒喝。

动作描写

“这回却不十分分辩,单说了一句‘不要取笑!’”“跌断,跌,跌……”

语言描写

揭示了孔乙己死要面子的性格。封建科举制度无情地摧残了他的肉体和灵魂,然而,他麻木不仁,至死不悟,始终不明白他穷困落魄终生的原因,这正是他性格中最可悲的东西。

“小说以这一含蓄语句作结尾,让读者自己去想象孔乙己的悲惨结局,思索造成悲剧的社会根源,言虽尽而意无穷。

你是如何理解“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了”这句话的含义的?

1.大约(估计、推测)

没有人说起这件事,无确凿证据

2.的确

——很久都没来喝酒了

1.《孔乙己》是一幕悲剧,然而全文没有一个“悲”字出现,贯穿全文的是一个“笑”字,作者这样安排用意何在?

2.造成孔乙己悲剧的原因有哪些?

质疑问难

长衫主顾

掌 柜

短衣帮

小伙计

孩子们

笑

孔乙己周围的人物

哄笑

附和着笑

天真

无恶意的笑

引人发笑

关于 “笑”的艺术

为什么那些人对不幸者没有同情,没有帮助,却一味哄笑取乐?

长衫主顾、掌柜是剥削阶级人物,他对孔乙己的取笑,是对穷苦人的玩弄和欺凌。然而取笑孔乙己的人大多是短衣帮的劳苦大众,按理说应对孔乙己同情,他们的取笑是病态社会的病态心理的反映。封建制度的压迫剥削和毒害,在被压迫者中间,形成了隔膜冷漠心理。

为什么那些人对不幸者没有同情,没有帮助,却一味哄笑取乐?

以笑衬悲 以乐写哀 倍增其哀

——麻木、冷漠的国民性,造就了孔乙己的悲剧命运。孔乙己的悲剧不仅是个人的悲剧,更是社会的悲剧。作者希望引起疗救的注意。

2.造成孔乙己悲剧的原因有哪些?

(1)根本原因:封建科举制度的毒害。

(2)社会原因:贫富悬殊,阶级对立,冷漠势利的人际关系。

(3)直接原因:因为偷窃而遭到丁举人的毒打。

(4)自身原因:好喝懒做,鄙视劳动。

在孔乙己身上寄托了作者怎样的情感?

哀其不幸,怒其不争!

主题思想

这篇小说,通过对孔乙己后半生几个生活片断的描述,成功地塑造了封建末期倍受科举制度摧残的下层知识分子的形象,控诉了封建制度的罪恶,揭示了国民冷漠、麻木的精神状态。

课堂小结

1.长衫主顾与短衣帮对比

等级森严

3.孔乙己与丁举人两条生活道路对比

丁举人:能够“进学”,受人敬畏

孔乙己:未能“进学”,任人奚落

揭露控诉

深化主题

2.孔乙己“第一次”与“最后一次”出场的对比描写。

封建科举制度及封建教育制度的牺牲品

4.邻舍孩子与大人对待孔乙己的不同态度的对比描写。

对 比

艺术特色

酒店内外快活空气

孔乙己窘迫难堪

掌柜牢记十九文钱

无人关心孔乙己死活

冷漠无情

悲剧命运

5.其他对比:

这篇小说为何用第一人称“我”——小伙计的口吻来写?

(1)“我”是孔乙己命运的见证人。小说都是通过“我”的所见所闻所感来写,用第一人称可以使故事显得真实可信。线索人物。

(2)可以使故事情节集中。

(3)可以表现周围人对孔乙己的态度,连12岁的小伙计都鄙视孔乙己,更能说明这个社会对不幸者的冷漠,使作品更增加了悲剧的意味。

开端

发展

高潮

结局

大约孔乙己的确死了

孔乙己被丁举人打残后的惨象

酒客取笑孔乙己偷东西

酒客奚落孔乙己没有进学

孔乙己教小伙计识字

孔乙己分茴香豆给孩子们吃

环境背景

孔乙己

哀其不幸

怒其不争

板书设计

孔乙己

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,字豫才,后改名为周树人,浙江绍兴人。中国现代伟大的文学家、思想家和革命家。主要作品还有小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》及杂文集《坟》《二心集》,译著《毁灭》等。本文是他在五四前夕继《狂人日记》之后写的第二篇白话小说,是又一篇讨伐封建制度与封建文化的战斗檄文。

走近作家

《孔乙己》最初发表于1919年4月15日出版的《新青年》上,后收入小说集《呐喊》。小说以清末为社会背景,展示了新文化运动与复古逆流激烈的斗争。当时北洋军阀出于政治统治的需要,教育推行复古主义。鲁迅针对这一现状,写了这篇小说,声讨科举制度和封建文化教育对知识分子的摧残和毒害。这是一篇讨伐腐朽的封建科举制度的战斗檄文。

写作背景

颓( ) 唐 附和( ) 阔绰( )

不屑( ) 咸亨( ) 涨红( )

羼水( ) 蘸( ) 打折( )腿

tuí

hè

xiè

hēnɡ

chàn

zhàn

chuò

zhànɡ

检查预习

shé

读准字音

整体感知

1.这篇小说写的是什么年代的事?故事发生的地点在哪儿?小说的主人公是谁?

时间:清朝末年“这是二十多年前的事”

地点:咸亨酒店 社会环境

主人公:孔乙己

2.读了课文,你们看到了一个怎样的孔乙己?

自主学习

3.找出描写了几个和孔乙己相关的片段。

(1)酒客嘲笑孔乙己偷东西

(2)酒客嘲笑孔乙己没有进学

(3)孔乙己想教小伙计识字

(4)孔乙己给孩子们茴香豆吃

(5)孔乙己最后一次出现在酒店

酒店的格局

——人物活动特定的空间

酒店里人物

人物所处的社会环境:贫富悬殊、等级森严、阶级对立

1.开头三段写出孔乙己生活在怎样一个社会环境?这些描写与叙述,对于孔乙己的出场有何作用?

“短衣帮” 短、外、站

“穿长衫的” 长、里、坐

掌柜的

“我”

对比

冷酷势利

合作探究

线索人物

2.阅读4-9节,在书中划出这个部分描写孔乙己肖像、动作、语言、神态的句子并说说你从中看出了什么?

合作探究

从句子中可以看出他是一个好逸恶劳,穷困潦倒却又自视清高。

他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

外貌描写

——自命清高

“你怎么这样凭空污人清白……”

——自欺欺人

“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”

“多乎哉?不多也”

——迂腐可笑

语言描写

1.“排出九文大钱”

“排”表示他对酒店分文不少,自己是规矩人,同时在“短衣帮”面前炫耀一下,以遮掩自己被嘲笑的窘态。显示出他诚实而又迂腐的性格。

2.“孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住”。

一个“罩”字,写出了孔乙己生怕孩子还要吃他的豆时的慌张的神态,表现了他善良而又迂腐的性格。

动作描写

1.“孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,……”

生动传神地写出了孔乙己遭受众人一次比一次尖刻的取笑,深感气恼和羞耻,想再作一次争辩又有些慌乱心虚时的神态。

2. 他“立刻显出颓唐不安模样,脸上罩上了一层灰色”

生动传神地写出了孔乙己被酒客击中了他灵魂深处的伤疤的颓唐、伤心的神情。

神态描写

孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人

“站着喝酒”表明他生活贫困,经济地位和社会地位都和“短衣帮”一样。

“穿长衫”则含蓄地说明他硬摆“读书人”的架子,思想上羡慕上层阶级,轻视劳动人民,不愿与“短衣帮”为伍。

“惟一”说明他和酒店的上层和下层人都有距离,身份很特殊。

他喝酒方式和衣着的矛盾,正反映了他经济地位和思想意识的矛盾。刻画了他与众不同的特殊身份和性格特征,预示了他的悲剧命运。

3.第9段在文中有什么作用?

结构上:承上启下。

“孔乙己是这样的使人快活”承接上文。

“可是没有他,别人也便这么过”暗示了孔乙己无人关心,很自然引起下文,把情节推向高潮。

内容上:一方面表明孔乙己在人们心目中没有任何地位,是个可有可无、无足轻重的人;另一方面也反映了人们的冷漠、麻木、对贫弱者毫不同情,预示着孔乙己的悲惨结局。

1.划出孔乙己最后一次出场与文中第一次出场在肖像、动作、语言方面有什么变化?你从中看出了什么?

2.你是如何理解“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了”这句话的含义的?

合作探究

句子2:他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;满手是泥。

—— 悲惨、穷困到极点。

外貌描写

(1)“摸”,写出动作的迟钝,“四文大钱”藏放严实,从侧面介绍这钱来之不易,表明孔乙己已进一步穷困不堪。

(2)用手“走”,照应上文“打折了腿”,反映了孔乙己的遭遇的悲惨;也说明孔乙己好喝成性,即使腿断了,还要用手“走”来买酒喝。

动作描写

“这回却不十分分辩,单说了一句‘不要取笑!’”“跌断,跌,跌……”

语言描写

揭示了孔乙己死要面子的性格。封建科举制度无情地摧残了他的肉体和灵魂,然而,他麻木不仁,至死不悟,始终不明白他穷困落魄终生的原因,这正是他性格中最可悲的东西。

“小说以这一含蓄语句作结尾,让读者自己去想象孔乙己的悲惨结局,思索造成悲剧的社会根源,言虽尽而意无穷。

你是如何理解“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了”这句话的含义的?

1.大约(估计、推测)

没有人说起这件事,无确凿证据

2.的确

——很久都没来喝酒了

1.《孔乙己》是一幕悲剧,然而全文没有一个“悲”字出现,贯穿全文的是一个“笑”字,作者这样安排用意何在?

2.造成孔乙己悲剧的原因有哪些?

质疑问难

长衫主顾

掌 柜

短衣帮

小伙计

孩子们

笑

孔乙己周围的人物

哄笑

附和着笑

天真

无恶意的笑

引人发笑

关于 “笑”的艺术

为什么那些人对不幸者没有同情,没有帮助,却一味哄笑取乐?

长衫主顾、掌柜是剥削阶级人物,他对孔乙己的取笑,是对穷苦人的玩弄和欺凌。然而取笑孔乙己的人大多是短衣帮的劳苦大众,按理说应对孔乙己同情,他们的取笑是病态社会的病态心理的反映。封建制度的压迫剥削和毒害,在被压迫者中间,形成了隔膜冷漠心理。

为什么那些人对不幸者没有同情,没有帮助,却一味哄笑取乐?

以笑衬悲 以乐写哀 倍增其哀

——麻木、冷漠的国民性,造就了孔乙己的悲剧命运。孔乙己的悲剧不仅是个人的悲剧,更是社会的悲剧。作者希望引起疗救的注意。

2.造成孔乙己悲剧的原因有哪些?

(1)根本原因:封建科举制度的毒害。

(2)社会原因:贫富悬殊,阶级对立,冷漠势利的人际关系。

(3)直接原因:因为偷窃而遭到丁举人的毒打。

(4)自身原因:好喝懒做,鄙视劳动。

在孔乙己身上寄托了作者怎样的情感?

哀其不幸,怒其不争!

主题思想

这篇小说,通过对孔乙己后半生几个生活片断的描述,成功地塑造了封建末期倍受科举制度摧残的下层知识分子的形象,控诉了封建制度的罪恶,揭示了国民冷漠、麻木的精神状态。

课堂小结

1.长衫主顾与短衣帮对比

等级森严

3.孔乙己与丁举人两条生活道路对比

丁举人:能够“进学”,受人敬畏

孔乙己:未能“进学”,任人奚落

揭露控诉

深化主题

2.孔乙己“第一次”与“最后一次”出场的对比描写。

封建科举制度及封建教育制度的牺牲品

4.邻舍孩子与大人对待孔乙己的不同态度的对比描写。

对 比

艺术特色

酒店内外快活空气

孔乙己窘迫难堪

掌柜牢记十九文钱

无人关心孔乙己死活

冷漠无情

悲剧命运

5.其他对比:

这篇小说为何用第一人称“我”——小伙计的口吻来写?

(1)“我”是孔乙己命运的见证人。小说都是通过“我”的所见所闻所感来写,用第一人称可以使故事显得真实可信。线索人物。

(2)可以使故事情节集中。

(3)可以表现周围人对孔乙己的态度,连12岁的小伙计都鄙视孔乙己,更能说明这个社会对不幸者的冷漠,使作品更增加了悲剧的意味。

开端

发展

高潮

结局

大约孔乙己的确死了

孔乙己被丁举人打残后的惨象

酒客取笑孔乙己偷东西

酒客奚落孔乙己没有进学

孔乙己教小伙计识字

孔乙己分茴香豆给孩子们吃

环境背景

孔乙己

哀其不幸

怒其不争

板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读