沪粤版物理八年级课时达标练习:7.2 怎样比较运动的快慢第2课时 匀速直线运动与变速直线运动(含答案)

文档属性

| 名称 | 沪粤版物理八年级课时达标练习:7.2 怎样比较运动的快慢第2课时 匀速直线运动与变速直线运动(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 195.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-01-29 20:40:25 | ||

图片预览

文档简介

第2课时 匀速直线运动与变速直线运动

题组1 匀速直线运动

1.如图所示是一物块在水平地面上运动时连续拍摄的频闪照片,频闪的时间间隔是

0.02 s,从照片可以看出来,该物块做 (选填“匀速”或“变速”)直线运动。物块从1位置运动到3位置的速度是 m/s。?

2.甲和乙两物体做匀速直线运动过程中,已知通过的路程之比s甲∶s乙=3∶4,所用时间之比

t甲∶t乙=4∶3,则速度之比v甲∶v乙= 。?

3.下列物体的运动可近似看作匀速直线运动的是 ( )

A.正在进站的火车

B.离开脚后在草地上滚动的足球

C.站在商场内正在运行的自动扶梯上的顾客

D.绕地球匀速转动的北斗卫星

4.下列关于匀速直线运动的说法中正确的是 ( )

A.在匀速直线运动中,物体在任意相同时间内通过的路程都相等

B.在匀速直线运动中,物体通过的路程越长,时间越短

C.在匀速直线运动中,物体运动的时间越短,速度越大

D.在匀速直线运动中,物体通过的路程越长,速度越大

5.如图所示的四个图像中,能正确反映匀速直线运动规律的是 ( )

6. 如图所示为甲、乙、丙三个物体同时同地沿同一直线运动的s-t图像,若第5 s时甲、乙间的距离大于甲、丙间的距离,则( )

A.三物体的运动方向可能相同

B.甲的运动方向一定与乙相反

C.乙的运动方向可能与甲相同

D.丙的运动方向一定与甲相反

题组2 变速直线运动

7.如图所示是一个水滴下落过程的示意图,水滴通过AB和BC段所用时间均为0.1 s。水滴由A位置下落到C位置运动的距离是 cm,这个过程中水滴下落的平均速度

是 m/s。该水滴的下落过程是 (选填“匀速直线”或“变速直线”)运动。?

8.经测定,某志愿者的刹车反应时间(即图中“反应过程”所用时间)是0.5 s。在某次实验中,该志愿者驾车以72 km/h的速度在实验场的水平路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离为35 m,则经过 m距离后汽车才开始减速;若志愿者边打电话边驾车,同样以72 km/h的速度在同样的路面上匀速行驶,在发现情况到汽车停止,行驶距离为49 m,此时志愿者的刹车反应时间是 s。?

9. 两辆汽车在同一平直公路上同时出发,其路程s与时间t的关系图像如图所示。由图像可知,甲车的速度 (选填“<”“=”或“>”)乙车的速度,甲车的速度为 m/s,当t=40 s时,甲、乙两车相距 m。?

10.如图所示,记录了甲、乙两车同时在同一平直公路上行驶时,在相同的时间内通过的路程。以下分析正确的是 ( )

A.甲、乙两车都做匀速直线运动

B.在每段相同的时间内,甲车的平均速度都比乙车的大

C.在20~30 s的时间内,甲车的平均速度比乙车的大

D.在0~40 s的时间内,甲、乙两车的平均速度大小相等

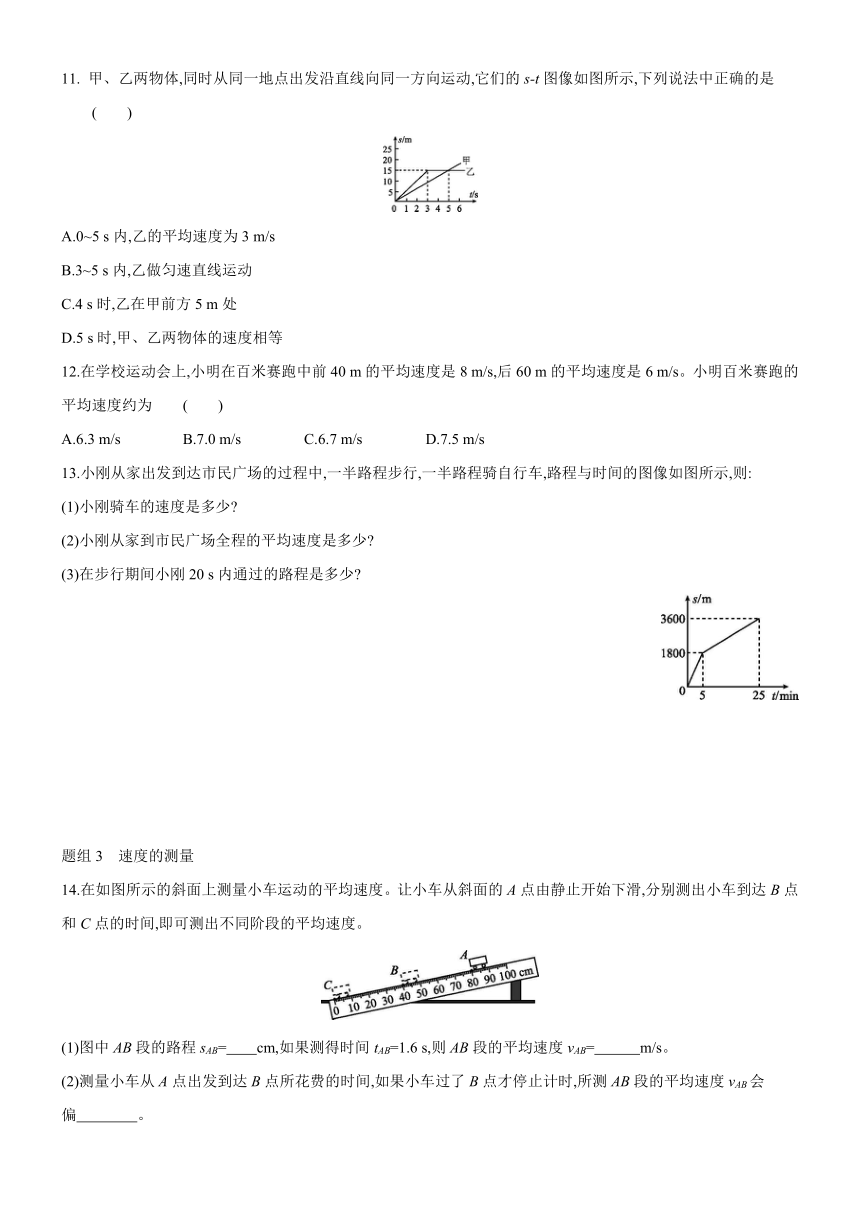

11. 甲、乙两物体,同时从同一地点出发沿直线向同一方向运动,它们的s-t图像如图所示,下列说法中正确的是 ( )

A.0~5 s内,乙的平均速度为3 m/s

B.3~5 s内,乙做匀速直线运动

C.4 s时,乙在甲前方5 m处

D.5 s时,甲、乙两物体的速度相等

12.在学校运动会上,小明在百米赛跑中前40 m的平均速度是8 m/s,后60 m的平均速度是6 m/s。小明百米赛跑的平均速度约为 ( )

A.6.3 m/s B.7.0 m/s C.6.7 m/s D.7.5 m/s

13.小刚从家出发到达市民广场的过程中,一半路程步行,一半路程骑自行车,路程与时间的图像如图所示,则:

(1)小刚骑车的速度是多少?

(2)小刚从家到市民广场全程的平均速度是多少?

(3)在步行期间小刚20 s内通过的路程是多少?

题组3 速度的测量

14.在如图所示的斜面上测量小车运动的平均速度。让小车从斜面的A点由静止开始下滑,分别测出小车到达B点和C点的时间,即可测出不同阶段的平均速度。

(1)图中AB段的路程sAB= cm,如果测得时间tAB=1.6 s,则AB段的平均速度vAB= m/s。?

(2)测量小车从A点出发到达B点所花费的时间,如果小车过了B点才停止计时,所测AB段的平均速度vAB会偏 。?

(3)实验中为了方便计时,应使斜面的坡度较 (选填“大”或“小”)。?

(4)为了测量小车运动过程中下半程的平均速度,某同学让小车从B点由静止下滑,测出小车到达C点的时间,从而计算出小车运动过程中下半程的平均速度。他的做法正确吗? ;理由是 ? 。?

15.如图所示是一小球从A点沿直线运动到F点的频闪照片,频闪照相机每隔0.2 s闪拍一次。

分析照片可知:

(1)判断小球是做匀速直线运动还是变速直线运动,并说明其理由。? 。?

(2)小球从B点运动到D点的平均速度 (选填“大于”“小于”或“等于”)小球从A点运动到F点的平均速度。?

(3)图中四个速度随时间变化的关系图像,能反映出该小球运动情况的图像是 。?

16.如图甲所示是研究“气泡的运动规律”的实验装置。

(1)图甲中玻璃管上没有标注长度单位,其正确的长度单位应是 。?

(2)为了研究气泡是否做匀速直线运动,玻璃管上标注的零刻度线与底端有一定距离,这是因为 。?

(3)小华根据收集到的两组数据,作出s-t的关系图像如图乙所示,说明气泡运动的路程和时间成 比。小华认为:从时间测量的准确程度考虑, 图线更好,理由是 。?

17.图像法是数据处理的重要方法,如图所示为甲、乙物体的速度-时间图像。

(1)请你根据图像和自己所学的知识判断:甲物体做的是 直线运动,乙物体做的是 直线运动。(均选填“匀速”“加速”或“减速”)?

(2)请你计算出甲物体在3 s内通过的路程。

(3)聪明的小燕发现并猜想:一段时间内,物体通过的路程刚好等于这段时间的图像与坐标轴围成图形的面积(图中阴影部分面积为甲物体在3 s内通过的路程)。这一猜想在老师那里得到了证实。根据这一规律,请你计算乙物体在4 s内的平均速度。

答案详析

1.匀速 0.8

解析: 由图知,物块在相等的时间内通过的路程相等,所以该物块做匀速直线运动;由图示可知,物块从1位置运动到3位置时,频闪2次,所用时间是t=0.04 s,物块运动的路程s=5.80 cm-2.60 cm=3.20 cm=0.032 m,物块从1位置到3位置运动的平均速度:v=st=0.032 m0.04 s=0.8 m/s。

2.9∶16

解析: 由题意知,s甲∶s乙=3∶4,t甲∶t乙=4∶3,则两物体的速度之比v甲∶v乙=s甲t甲∶s乙t乙=34∶43=

9∶16。

3.C 解析: 正在进站的火车速度越来越小,不是匀速直线运动;离开脚后在草地上滚动的足球速度越来越小,不是匀速直线运动;站在商场内正在运行的自动扶梯上的顾客,其速度大小和方向保持不变,是匀速直线运动;绕地球匀速转动的北斗卫星,其运动方向在不断改变,不是匀速直线运动。

4.A 解析: 在匀速直线运动中速度始终不变,所以物体在任意相等的时间内通过的路程都相等,故A正确,C、D错误;根据公式t=sv可知,在匀速直线运动中,物体通过的路程越长,时间越长,故B错误。

5.B

6.B 解析: 由s-t图像可知,甲在2 s内运动的路程是4 m,甲的速度:v甲=s甲t甲=4 m2 s=2 m/s,

乙在4 s内运动的路程是4 m,乙的速度:v乙=s乙t乙=4 m4 s=1 m/s,

5 s内丙通过的路程是2.5 m,甲通过的路程s甲'=v甲t=2 m/s×5 s=10 m,乙通过的路程s乙'=v乙t=

1 m/s×5 s=5 m,若甲、乙间的距离大于甲、丙间的距离,则有:(1)若三物体的运动方向相同,甲、乙间的距离为10 m-5 m=5 m,甲、丙间的距离为10 m-2.5 m=7.5 m,5 m<7.5 m,A不符合题意;(2)若甲的运动方向与乙相反,甲、乙间的距离为10 m+5 m=15 m,甲、丙同向行驶时距离为

10 m-2.5 m=7.5 m,15 m>7.5 m,甲、丙反向行驶时距离为10 m+2.5 m=12.5 m,15 m>12.5 m,B符合题意;综上所述,甲的运动方向与乙相反时,丙行驶方向可以与甲相同,也可以相反,D不符合题意;(3)若乙的运动方向与甲相同,甲、乙间的距离为10 m-5 m=5 m,甲、丙同向行驶时距离为10 m-2.5 m=7.5 m,5 m<7.5 m,甲、丙反向行驶时距离为10 m+2.5 m=12.5 m,5 m<12.5 m,C不符合题意。

7.20.0 1 变速直线 解析: 由图可知,刻度尺的分度值为1 cm,则水滴由A位置下落到C位置运动的距离为s=20.0 cm=0.2 m;这个过程中水滴下落的平均速度是v=st=0.2 m0.1 s+0.1 s=1 m/s;水滴通过AB和BC段所用时间相等,路程不相等,所以该水滴的下落过程是变速直线运动。

8.10 1.2

解析: 汽车行驶的速度:v=72 km/h=20 m/s,由v=st可得,从发现情况到开始减速的距离:s1=vt1=20 m/s×0.5 s=10 m;则汽车开始减速到停下来的距离:s2=s-s1=35 m-10 m=25 m,志愿者边打电话边驾车且汽车速度不变时,从发现情况到开始减速的距离:s3=s'-s2=49 m-25 m=

24 m,此时志愿者的刹车反应时间:t2=s3v=24 m20 m/s=1.2 s。

9.> 20 200

解析: 由图可知,甲、乙两车都做匀速直线运动,在t甲=50 s时,甲车行驶的路程s甲=1000 m,甲车的速度v甲=s甲t甲=1000 m50 s=20 m/s,

在t乙=20 s时,乙车行驶的路程s乙=400 m-200 m=200 m,乙车的速度:v乙=s乙t乙=200 m20 s=10 m/s,可见,甲车的速度大于乙车的速度;由图可知,行驶20 s时甲车追上乙车,甲、乙相遇后再经过20 s,甲车行驶了800 m-400 m=400 m,乙车行驶了600 m-400 m=200 m,两车相距s'=400 m-

200 m=200 m。

10.D 解析: 由图示可知,甲车在每个10 s内通过的路程都是300 m,由此可知,在相等时间内,甲车通过的路程相等,故甲车做匀速直线运动;乙车在每个10 s内通过的路程分别是200 m、250 m、300 m、450 m,由此可知,乙车的速度越来越大,故乙车做加速直线运动,故A错误。在30~40 s内,甲车通过的路程小于乙车通过的路程,所以由平均速度公式v=st可知,这段时间内甲车的平均速度比乙车的小,故B错误。在20~30 s的时间内,甲车和乙车通过的路程相等,都是300 m,所以由平均速度公式v=st可知,甲车的平均速度等于乙车的平均速度,故C错误。在0~40 s内,甲车和乙车通过的路程均为1200 m,所以由平均速度公式v=st可知,其平均速度相等,故D正确。

11.A 解析: 由s-t图像可知,0~3 s内乙做匀速直线运动,乙运动的距离是15 m,3~5 s内,乙处于静止状态,0~5 s内,乙的平均速度v乙=s乙t=15 m5 s=3 m/s,A正确,B错误;甲做匀速直线运动,甲的速度v甲=s甲t=15 m5 s=3 m/s,4 s时,甲运动的距离s甲'=v甲t1=3 m/s×4 s=12 m,乙运动的距离s乙=15 m,乙在甲前方:Δs=s乙-s甲'=15 m-12 m=3 m,C错误;5 s时,甲的速度是3 m/s,乙是静止状态,速度不同,D错误。

12.C 解析: 前40 m所用时间t1=s1v1=40 m8 m/s=5 s,后60 m所用时间t2=s2v2=60 m6 m/s=10 s,百米赛跑全程用时:t=t1+t2=5 s+10 s=15 s;则全程的平均速度v=st=100 m15 s≈6.7 m/s。

13.(1)由图知:小刚从家中出发到达市民广场的过程中共通过了3600 m,

其中,前1800 m用了 5 min,速度:v1=s1t1=1800 m5×60 s=6 m/s,

后1800 m用了 25 min-5 min=20 min,

速度:v2=s2t2=1800 m20×60 s=1.5 m/s,

v2即骑车的速度是6 m/s。

(2)全程的平均速度:v=st=3600 m25×60 s=2.4 m/s。

(3)在步行期间小刚20 s内通过的路程:

s步=v2t步=1.5 m/s×20 s=30 m。

14.(1)40.0 0.25 (2)小 (3)小

(4)不正确 所测时间不是运动过程中下半程的时间

解析: (1)小车运动的距离sAB=80.0 cm-40.0 cm=40.0 cm=0.4 m,tAB=1.6 s,小车通过AB段的平均速度:vAB=sABtAB=0.4 m1.6 s=0.25 m/s;(2)如果小车过了B点才停止计时,会导致时间的测量结果偏大,由公式v=st知,平均速度会偏小;(3)使斜面保持较小的坡度,这样小车在斜面上运动的时间会长些,便于计时;(4)若从B点由静止释放小车,测出小车到达C点的时间,则所测时间不是运动过程中下半程的时间。

15.(1)变速直线运动;在相同的时间间隔内,通过的路程越来越大

(2)小于 (3)C

解析: (1)由图可知,小球在相同的时间间隔内,通过的路程越来越大,所以小球做变速直线

运动。

(2)sBD=4.50 cm-0.50 cm=4.00 cm=0.04 m,tBD=0.4 s,小球从B点到D点的平均速度:vBD=sBDtBD=0.04 m0.4 s=0.1 m/s;sAF=12.50 cm=0.125 m,tAF=0.2 s×5=1 s,小球从A点到F点的平均速度:vAF=sAFtAF=0.125 m1 s=0.125 m/s,vBD(3)图A说明物体做减速运动,图B说明物体做匀速运动,图C说明物体做加速运动,图D说明物体先减速后加速,所以能反映小球运动情况的是图C。

16.(1)cm (2)气泡刚开始做加速运动

(3)正 b 气泡上升速度小

解析: (1)在“研究气泡的运动规律”实验中一般取100 cm长的玻璃管,所以玻璃管上的长度单位为cm。(2)开始一段时间内气泡做变速运动(速度越来越大),之后气泡会近似做匀速直线运动。若将气泡出发时的零刻度线标注在玻璃管的底部,不便于计时,研究的不是匀速直线运动的规律,所以,玻璃管上标注的零刻度线与底端要有一定距离。(3)由图线知,气泡运动的路程和时间成正比。由图乙知:运动相同的时间,a图线表示气泡运动的路程长,气泡的速度大;为便于测量,应使气泡在管内运动得较慢,这样可以延长气泡运动的时间,故从时间测量的准确程度考虑,b图线更好。

17.(1)匀速 加速

(2)根据v=st可知,甲物体在3 s内通过的路程为s甲=v甲t甲=3 m/s×3 s=9 m。

(3)根据物体通过的路程等于这段时间的图像与坐标轴围成图形的面积,可知乙物体4 s内通过的路程:s乙=12×3 m/s×4 s=6 m,乙物体在4 s内的平均速度:v乙=s乙t乙=6 m4 s=1.5 m/s。

题组1 匀速直线运动

1.如图所示是一物块在水平地面上运动时连续拍摄的频闪照片,频闪的时间间隔是

0.02 s,从照片可以看出来,该物块做 (选填“匀速”或“变速”)直线运动。物块从1位置运动到3位置的速度是 m/s。?

2.甲和乙两物体做匀速直线运动过程中,已知通过的路程之比s甲∶s乙=3∶4,所用时间之比

t甲∶t乙=4∶3,则速度之比v甲∶v乙= 。?

3.下列物体的运动可近似看作匀速直线运动的是 ( )

A.正在进站的火车

B.离开脚后在草地上滚动的足球

C.站在商场内正在运行的自动扶梯上的顾客

D.绕地球匀速转动的北斗卫星

4.下列关于匀速直线运动的说法中正确的是 ( )

A.在匀速直线运动中,物体在任意相同时间内通过的路程都相等

B.在匀速直线运动中,物体通过的路程越长,时间越短

C.在匀速直线运动中,物体运动的时间越短,速度越大

D.在匀速直线运动中,物体通过的路程越长,速度越大

5.如图所示的四个图像中,能正确反映匀速直线运动规律的是 ( )

6. 如图所示为甲、乙、丙三个物体同时同地沿同一直线运动的s-t图像,若第5 s时甲、乙间的距离大于甲、丙间的距离,则( )

A.三物体的运动方向可能相同

B.甲的运动方向一定与乙相反

C.乙的运动方向可能与甲相同

D.丙的运动方向一定与甲相反

题组2 变速直线运动

7.如图所示是一个水滴下落过程的示意图,水滴通过AB和BC段所用时间均为0.1 s。水滴由A位置下落到C位置运动的距离是 cm,这个过程中水滴下落的平均速度

是 m/s。该水滴的下落过程是 (选填“匀速直线”或“变速直线”)运动。?

8.经测定,某志愿者的刹车反应时间(即图中“反应过程”所用时间)是0.5 s。在某次实验中,该志愿者驾车以72 km/h的速度在实验场的水平路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离为35 m,则经过 m距离后汽车才开始减速;若志愿者边打电话边驾车,同样以72 km/h的速度在同样的路面上匀速行驶,在发现情况到汽车停止,行驶距离为49 m,此时志愿者的刹车反应时间是 s。?

9. 两辆汽车在同一平直公路上同时出发,其路程s与时间t的关系图像如图所示。由图像可知,甲车的速度 (选填“<”“=”或“>”)乙车的速度,甲车的速度为 m/s,当t=40 s时,甲、乙两车相距 m。?

10.如图所示,记录了甲、乙两车同时在同一平直公路上行驶时,在相同的时间内通过的路程。以下分析正确的是 ( )

A.甲、乙两车都做匀速直线运动

B.在每段相同的时间内,甲车的平均速度都比乙车的大

C.在20~30 s的时间内,甲车的平均速度比乙车的大

D.在0~40 s的时间内,甲、乙两车的平均速度大小相等

11. 甲、乙两物体,同时从同一地点出发沿直线向同一方向运动,它们的s-t图像如图所示,下列说法中正确的是 ( )

A.0~5 s内,乙的平均速度为3 m/s

B.3~5 s内,乙做匀速直线运动

C.4 s时,乙在甲前方5 m处

D.5 s时,甲、乙两物体的速度相等

12.在学校运动会上,小明在百米赛跑中前40 m的平均速度是8 m/s,后60 m的平均速度是6 m/s。小明百米赛跑的平均速度约为 ( )

A.6.3 m/s B.7.0 m/s C.6.7 m/s D.7.5 m/s

13.小刚从家出发到达市民广场的过程中,一半路程步行,一半路程骑自行车,路程与时间的图像如图所示,则:

(1)小刚骑车的速度是多少?

(2)小刚从家到市民广场全程的平均速度是多少?

(3)在步行期间小刚20 s内通过的路程是多少?

题组3 速度的测量

14.在如图所示的斜面上测量小车运动的平均速度。让小车从斜面的A点由静止开始下滑,分别测出小车到达B点和C点的时间,即可测出不同阶段的平均速度。

(1)图中AB段的路程sAB= cm,如果测得时间tAB=1.6 s,则AB段的平均速度vAB= m/s。?

(2)测量小车从A点出发到达B点所花费的时间,如果小车过了B点才停止计时,所测AB段的平均速度vAB会偏 。?

(3)实验中为了方便计时,应使斜面的坡度较 (选填“大”或“小”)。?

(4)为了测量小车运动过程中下半程的平均速度,某同学让小车从B点由静止下滑,测出小车到达C点的时间,从而计算出小车运动过程中下半程的平均速度。他的做法正确吗? ;理由是 ? 。?

15.如图所示是一小球从A点沿直线运动到F点的频闪照片,频闪照相机每隔0.2 s闪拍一次。

分析照片可知:

(1)判断小球是做匀速直线运动还是变速直线运动,并说明其理由。? 。?

(2)小球从B点运动到D点的平均速度 (选填“大于”“小于”或“等于”)小球从A点运动到F点的平均速度。?

(3)图中四个速度随时间变化的关系图像,能反映出该小球运动情况的图像是 。?

16.如图甲所示是研究“气泡的运动规律”的实验装置。

(1)图甲中玻璃管上没有标注长度单位,其正确的长度单位应是 。?

(2)为了研究气泡是否做匀速直线运动,玻璃管上标注的零刻度线与底端有一定距离,这是因为 。?

(3)小华根据收集到的两组数据,作出s-t的关系图像如图乙所示,说明气泡运动的路程和时间成 比。小华认为:从时间测量的准确程度考虑, 图线更好,理由是 。?

17.图像法是数据处理的重要方法,如图所示为甲、乙物体的速度-时间图像。

(1)请你根据图像和自己所学的知识判断:甲物体做的是 直线运动,乙物体做的是 直线运动。(均选填“匀速”“加速”或“减速”)?

(2)请你计算出甲物体在3 s内通过的路程。

(3)聪明的小燕发现并猜想:一段时间内,物体通过的路程刚好等于这段时间的图像与坐标轴围成图形的面积(图中阴影部分面积为甲物体在3 s内通过的路程)。这一猜想在老师那里得到了证实。根据这一规律,请你计算乙物体在4 s内的平均速度。

答案详析

1.匀速 0.8

解析: 由图知,物块在相等的时间内通过的路程相等,所以该物块做匀速直线运动;由图示可知,物块从1位置运动到3位置时,频闪2次,所用时间是t=0.04 s,物块运动的路程s=5.80 cm-2.60 cm=3.20 cm=0.032 m,物块从1位置到3位置运动的平均速度:v=st=0.032 m0.04 s=0.8 m/s。

2.9∶16

解析: 由题意知,s甲∶s乙=3∶4,t甲∶t乙=4∶3,则两物体的速度之比v甲∶v乙=s甲t甲∶s乙t乙=34∶43=

9∶16。

3.C 解析: 正在进站的火车速度越来越小,不是匀速直线运动;离开脚后在草地上滚动的足球速度越来越小,不是匀速直线运动;站在商场内正在运行的自动扶梯上的顾客,其速度大小和方向保持不变,是匀速直线运动;绕地球匀速转动的北斗卫星,其运动方向在不断改变,不是匀速直线运动。

4.A 解析: 在匀速直线运动中速度始终不变,所以物体在任意相等的时间内通过的路程都相等,故A正确,C、D错误;根据公式t=sv可知,在匀速直线运动中,物体通过的路程越长,时间越长,故B错误。

5.B

6.B 解析: 由s-t图像可知,甲在2 s内运动的路程是4 m,甲的速度:v甲=s甲t甲=4 m2 s=2 m/s,

乙在4 s内运动的路程是4 m,乙的速度:v乙=s乙t乙=4 m4 s=1 m/s,

5 s内丙通过的路程是2.5 m,甲通过的路程s甲'=v甲t=2 m/s×5 s=10 m,乙通过的路程s乙'=v乙t=

1 m/s×5 s=5 m,若甲、乙间的距离大于甲、丙间的距离,则有:(1)若三物体的运动方向相同,甲、乙间的距离为10 m-5 m=5 m,甲、丙间的距离为10 m-2.5 m=7.5 m,5 m<7.5 m,A不符合题意;(2)若甲的运动方向与乙相反,甲、乙间的距离为10 m+5 m=15 m,甲、丙同向行驶时距离为

10 m-2.5 m=7.5 m,15 m>7.5 m,甲、丙反向行驶时距离为10 m+2.5 m=12.5 m,15 m>12.5 m,B符合题意;综上所述,甲的运动方向与乙相反时,丙行驶方向可以与甲相同,也可以相反,D不符合题意;(3)若乙的运动方向与甲相同,甲、乙间的距离为10 m-5 m=5 m,甲、丙同向行驶时距离为10 m-2.5 m=7.5 m,5 m<7.5 m,甲、丙反向行驶时距离为10 m+2.5 m=12.5 m,5 m<12.5 m,C不符合题意。

7.20.0 1 变速直线 解析: 由图可知,刻度尺的分度值为1 cm,则水滴由A位置下落到C位置运动的距离为s=20.0 cm=0.2 m;这个过程中水滴下落的平均速度是v=st=0.2 m0.1 s+0.1 s=1 m/s;水滴通过AB和BC段所用时间相等,路程不相等,所以该水滴的下落过程是变速直线运动。

8.10 1.2

解析: 汽车行驶的速度:v=72 km/h=20 m/s,由v=st可得,从发现情况到开始减速的距离:s1=vt1=20 m/s×0.5 s=10 m;则汽车开始减速到停下来的距离:s2=s-s1=35 m-10 m=25 m,志愿者边打电话边驾车且汽车速度不变时,从发现情况到开始减速的距离:s3=s'-s2=49 m-25 m=

24 m,此时志愿者的刹车反应时间:t2=s3v=24 m20 m/s=1.2 s。

9.> 20 200

解析: 由图可知,甲、乙两车都做匀速直线运动,在t甲=50 s时,甲车行驶的路程s甲=1000 m,甲车的速度v甲=s甲t甲=1000 m50 s=20 m/s,

在t乙=20 s时,乙车行驶的路程s乙=400 m-200 m=200 m,乙车的速度:v乙=s乙t乙=200 m20 s=10 m/s,可见,甲车的速度大于乙车的速度;由图可知,行驶20 s时甲车追上乙车,甲、乙相遇后再经过20 s,甲车行驶了800 m-400 m=400 m,乙车行驶了600 m-400 m=200 m,两车相距s'=400 m-

200 m=200 m。

10.D 解析: 由图示可知,甲车在每个10 s内通过的路程都是300 m,由此可知,在相等时间内,甲车通过的路程相等,故甲车做匀速直线运动;乙车在每个10 s内通过的路程分别是200 m、250 m、300 m、450 m,由此可知,乙车的速度越来越大,故乙车做加速直线运动,故A错误。在30~40 s内,甲车通过的路程小于乙车通过的路程,所以由平均速度公式v=st可知,这段时间内甲车的平均速度比乙车的小,故B错误。在20~30 s的时间内,甲车和乙车通过的路程相等,都是300 m,所以由平均速度公式v=st可知,甲车的平均速度等于乙车的平均速度,故C错误。在0~40 s内,甲车和乙车通过的路程均为1200 m,所以由平均速度公式v=st可知,其平均速度相等,故D正确。

11.A 解析: 由s-t图像可知,0~3 s内乙做匀速直线运动,乙运动的距离是15 m,3~5 s内,乙处于静止状态,0~5 s内,乙的平均速度v乙=s乙t=15 m5 s=3 m/s,A正确,B错误;甲做匀速直线运动,甲的速度v甲=s甲t=15 m5 s=3 m/s,4 s时,甲运动的距离s甲'=v甲t1=3 m/s×4 s=12 m,乙运动的距离s乙=15 m,乙在甲前方:Δs=s乙-s甲'=15 m-12 m=3 m,C错误;5 s时,甲的速度是3 m/s,乙是静止状态,速度不同,D错误。

12.C 解析: 前40 m所用时间t1=s1v1=40 m8 m/s=5 s,后60 m所用时间t2=s2v2=60 m6 m/s=10 s,百米赛跑全程用时:t=t1+t2=5 s+10 s=15 s;则全程的平均速度v=st=100 m15 s≈6.7 m/s。

13.(1)由图知:小刚从家中出发到达市民广场的过程中共通过了3600 m,

其中,前1800 m用了 5 min,速度:v1=s1t1=1800 m5×60 s=6 m/s,

后1800 m用了 25 min-5 min=20 min,

速度:v2=s2t2=1800 m20×60 s=1.5 m/s,

v2

(2)全程的平均速度:v=st=3600 m25×60 s=2.4 m/s。

(3)在步行期间小刚20 s内通过的路程:

s步=v2t步=1.5 m/s×20 s=30 m。

14.(1)40.0 0.25 (2)小 (3)小

(4)不正确 所测时间不是运动过程中下半程的时间

解析: (1)小车运动的距离sAB=80.0 cm-40.0 cm=40.0 cm=0.4 m,tAB=1.6 s,小车通过AB段的平均速度:vAB=sABtAB=0.4 m1.6 s=0.25 m/s;(2)如果小车过了B点才停止计时,会导致时间的测量结果偏大,由公式v=st知,平均速度会偏小;(3)使斜面保持较小的坡度,这样小车在斜面上运动的时间会长些,便于计时;(4)若从B点由静止释放小车,测出小车到达C点的时间,则所测时间不是运动过程中下半程的时间。

15.(1)变速直线运动;在相同的时间间隔内,通过的路程越来越大

(2)小于 (3)C

解析: (1)由图可知,小球在相同的时间间隔内,通过的路程越来越大,所以小球做变速直线

运动。

(2)sBD=4.50 cm-0.50 cm=4.00 cm=0.04 m,tBD=0.4 s,小球从B点到D点的平均速度:vBD=sBDtBD=0.04 m0.4 s=0.1 m/s;sAF=12.50 cm=0.125 m,tAF=0.2 s×5=1 s,小球从A点到F点的平均速度:vAF=sAFtAF=0.125 m1 s=0.125 m/s,vBD

16.(1)cm (2)气泡刚开始做加速运动

(3)正 b 气泡上升速度小

解析: (1)在“研究气泡的运动规律”实验中一般取100 cm长的玻璃管,所以玻璃管上的长度单位为cm。(2)开始一段时间内气泡做变速运动(速度越来越大),之后气泡会近似做匀速直线运动。若将气泡出发时的零刻度线标注在玻璃管的底部,不便于计时,研究的不是匀速直线运动的规律,所以,玻璃管上标注的零刻度线与底端要有一定距离。(3)由图线知,气泡运动的路程和时间成正比。由图乙知:运动相同的时间,a图线表示气泡运动的路程长,气泡的速度大;为便于测量,应使气泡在管内运动得较慢,这样可以延长气泡运动的时间,故从时间测量的准确程度考虑,b图线更好。

17.(1)匀速 加速

(2)根据v=st可知,甲物体在3 s内通过的路程为s甲=v甲t甲=3 m/s×3 s=9 m。

(3)根据物体通过的路程等于这段时间的图像与坐标轴围成图形的面积,可知乙物体4 s内通过的路程:s乙=12×3 m/s×4 s=6 m,乙物体在4 s内的平均速度:v乙=s乙t乙=6 m4 s=1.5 m/s。