4.2 实现电子表格自动计算 教学设计

文档属性

| 名称 | 4.2 实现电子表格自动计算 教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 信息技术(信息科技) | ||

| 更新时间 | 2021-01-29 11:17:43 | ||

图片预览

文档简介

《实现电子表格自动计算》的教学设计

一、教学目标

1、理解公式与函数的作用

2、能正确掌握公式的书写规则与含义

3、理解单元格引用的含义,列举单元格引用的应用

4、能使用自动求和、求平均值、求名次等函数

5、熟练使用复制公式和复制工作表操作

二、教学重难点

(一)重点

1、公式的设计和运用以及excel中公式的书写规则

2、函数的作用,常用函数的使用方法

3、复制公式的操作方法

4、单元格引用的含义及应用

(二)难点

1、函数的含义和参数格式

2、分析复制公式的过程中产生的错误

三、教学流程设计

1、温故而知新

教师:请同学们打开桌面上的“七(8)班成绩”工作簿,然后完成6个步骤。

学生演示

设计意图:目的是要突出学生的主体地位,同时,也使教师真正成为课堂的组织者和指导者。

2、 创设情景引入课题

教师:怎样算出七8班每个同学的总分?平均分?名次?可以通过哪些方法或者借助什么工具呢?

学生:总分是各科成绩相加,平均分是总分除以4,名次是按照总分排序。可以用口算、笔算还可以借助计算器、或者手机中的计算器。

教师:像这个班级只有十几个人,无论哪种方法都很容易得出总分,平均分及名次。如果是让你算出我们整个年级或者是全校学生的总分、平均分、排名的话,还用以上的方法,是不是会带来不少困难呢?而且还容易出现错误。有没有更好的方法既快又准的完成呢?今天我们就来学习第二节课《实现电子表格自动计算》看看如何利用电子表格来完成这个任务。

三、 讲授演示

1、输入求和公式操作步骤:

选定放结果的单元格I2输入“= E2+F2+G2+H2”回车 ,Excel就自动算出了总分。

在“公式”中这种用单元格名称代表它里面的数据的现象,称为“单元格引用”。

2、复制公式

利用填充柄“向下填充”的方法,算出其他几位同学的总分。

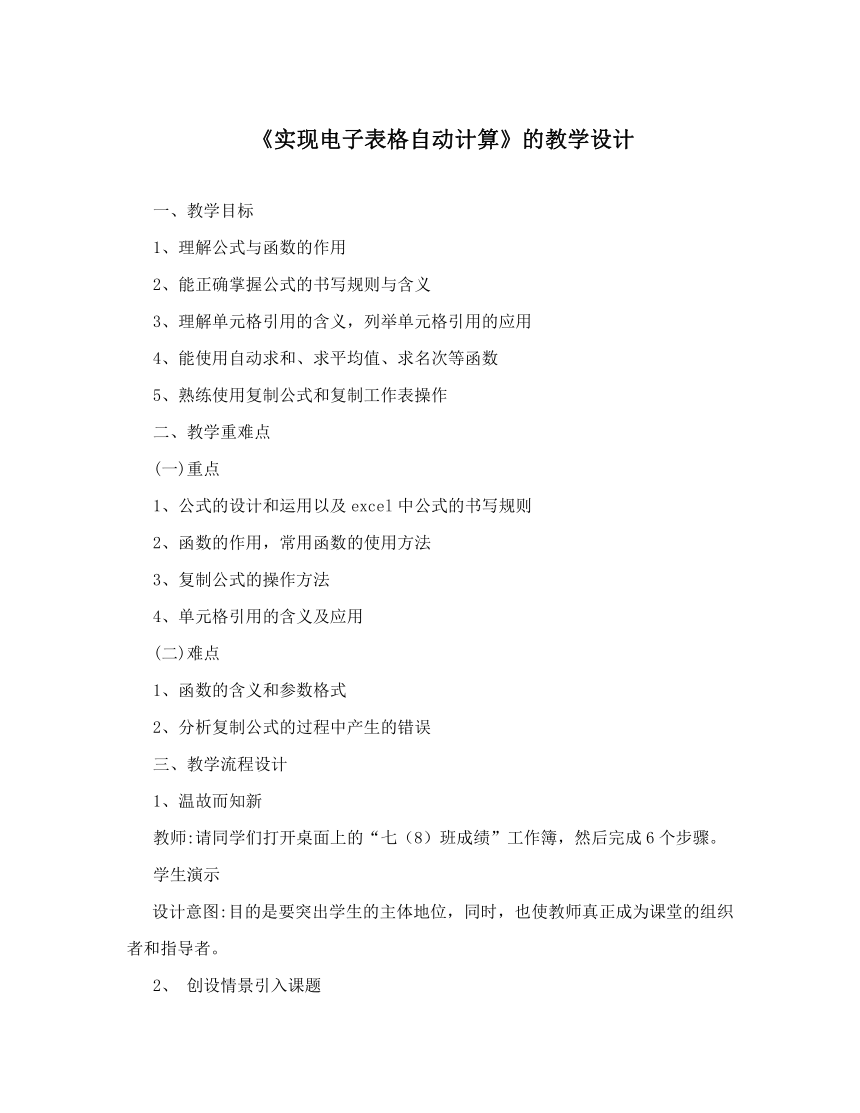

展示Sheet2中的数据,如果还是利用公式法,把每个单元格名称相加的话,就会遇到不小的麻烦和困难;其实,为了方便用户,Excel中已经包含了能自动进行各种计算或统计的“公式”,把它们称为“函数”,例如:“SUM”就是进行“自动求和”的函数、“AVERAGE”求平均值的函数、“RANK”是排序函数。

3、用函数计算和统计

使用“自动求和”和“平均值”函数

选定放结果的单元格I2

使用“复制公式”得出其他同学的总分。

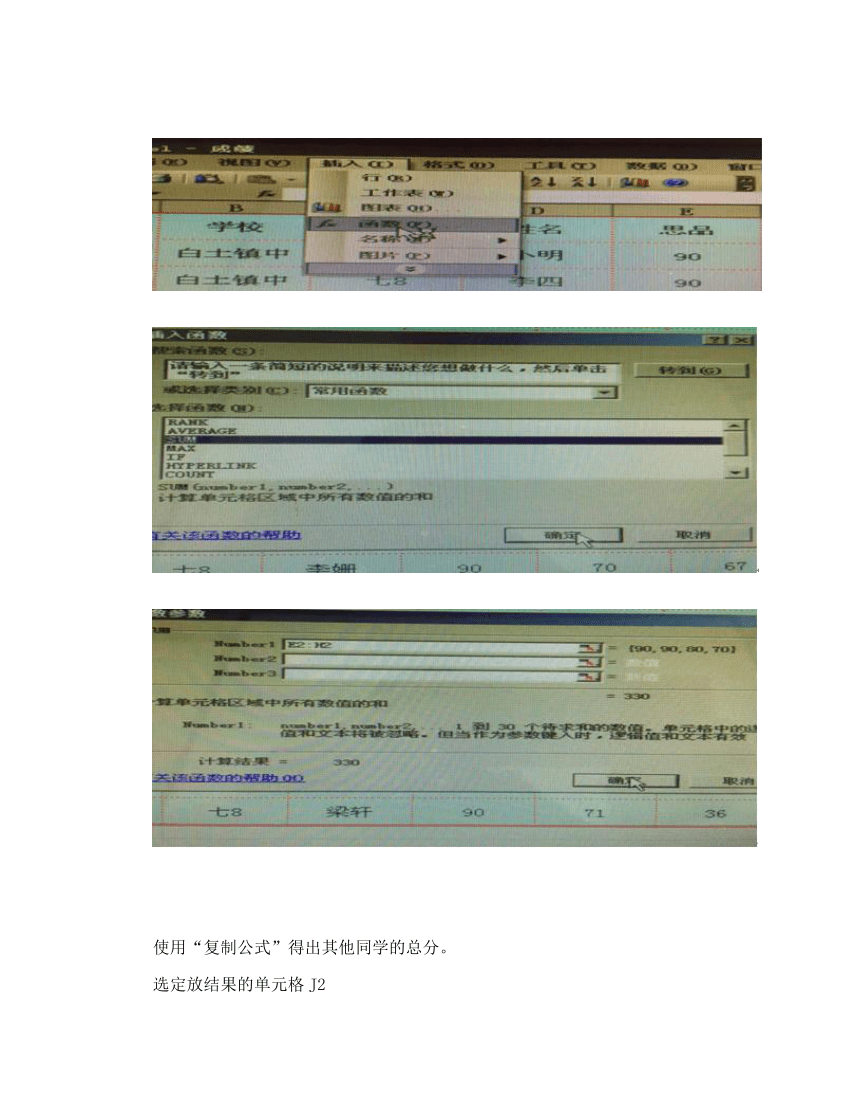

选定放结果的单元格J2

使用“复制公式”得出其他同学的平均分。

教师巡视课堂,并作个别辅导

使用RANK函数自动得出“名次”

选定放结果的单元格K2

使用“复制公式”得出其他同学的名次,我们可以很容易发现排名是错误的。

分析原因:“单元格区域”在复制公式时发生“相对变化”,怎样解决这一问题呢?

其实,Excel中可以在单元格的行号或列号前加上一个“$”符号,就把所引用的行或列固定下来,称为“绝对引用”。

使用“复制公式”得出其他同学的名次

教师巡视课堂,并作个别辅导

4、学生提交作业

教师:对学生的提交作业作出相应的评讲

附加练习:sheet3中七年级期中考试成绩

总结:本节课我们学习了利用函数来计算总分、平均分和名次。SUM是自动求和函数、AVERAGE平均值、RANK排序。其实常用的函数还有很多,比如求最大值MAX,最小值MIN等等。

一、 复习

教师:请同学演示打开E:\G118文件夹下的“高一(18)班成绩”工作簿,然后在F列中求出总分。

学生演示

设计意图:目的是要突出学生的主体地位,同时,也使教师真正成为课堂的组织者和指导者。

二、 创设情景引入课题

教师:除了这个方法,还有没有其他方法求总分呢,我们来看看1号的三科总分还可以怎样算,大家先算一下1号同学的总分=,如果改了语文成绩,G4的结果怎么样, 为什么F4的结果会自动变了,

学生:发现可用公式来计算,但直接输入成绩不好。

设计意图:第一个问题是复习上节内容,而第二个问题除了复习的作用以外还有导入新课的作用。在设计上承上启下,提出新课题,使学生明确学习目标,达到调动学生积极性的目的,让学生带着问题,有目的地参与教学活动。

三、 讲授演示

教师:

1、输入求和公式操作步骤:

选定放结果的单元格G4——输入= C4,D4,E4——回车

2、修改语文成绩,总分发生变化。

如果公式里引用单元格名,当单元格的内容发生变化时,公式的结果也会发生变化。

3、怎样可以较快地求出其他同学的总分呢,

当公式复制到新的地方时,它所引用的单元格名也会根据实际情况发生变化。 学生:在教师的引导下,学生掌握输入公式的操作步骤,理解公式中含有单元格名的写法和优点。

四、 任务驱动分层自主探究

教师:出示“任务一”幻灯片:

A层:(基础题)

1、打开E:\G118\“高一(18)班成绩”工作簿。

2、在“期中考试成绩”工作表中,用输入公式法在G4:G59单元格区域中求出各人的总分。

B层:(提高题)(乘号*、除号/)

3、在I4: I59单元格区域中求出各人的平均分。

4、在“初一学年信息总评”工作表中计算出“学年总评”成绩。

C层:(发展题)

5、探究公式的组成。

教师巡视课堂,并作个别辅导。

学生:

1、A层同学完成1—2题,B层同学完成1—4题,C层同学完成1—5题。

2、不同层次的同学在完成本层练习后探究高一层次练习。

设计意图:

任务驱动法,在学习完新课后提出教师事先设计好的任务,驱动他们去完成,让他们在完成作业的同时,熟练掌握本节课的内容。

五、 学生演示

学生演示B、C层的任务

教师对学生的演示作出相应的评讲

六、讲授演示

教师:

1、总结公式的构成:以“=”开头,可以包括数字、单元格地址、运算符和函数。

2、介绍利用f(x)“粘贴函数”功能统计数据:

第一步:选中将来要放计算结果的单元格J4;

第二步:点击常用工具栏的fx“粘贴函数”按钮;

第三步:选择函数AVERAGE;

第四步:选择参加本次函数运算的数据区域;

第五步:确定返回。

学生:

1、公式以“=”开头,可以包括数字、单元格地址、运算符、函数。

2、学生掌握操作步骤

设计意图:实例演示法与讲授法相结合

为了使学生更快、更容易地学好本节课的内容,我特别设计了几个能够和本节课内容相匹配,并能调动学生积极性的例子。通过一边讲解教学内容,一边完成相应的课堂实例的操作演示,这样可以给学生留下深刻直观的印象,让学生更快、更容易地掌握新知识。

七、 任务驱动自主探究

教师:出示“任务二”幻灯片:

A层:(基础题)

1、在“期中考试成绩”工作表中,利用f(x)粘贴函数功能在H4:H59单元格区域中求出各人的总分,在J4:J59单元格区域中求出各人的平均分。 B层:(提高题)

2、在“期中考试成绩”工作表的L4单元格中求出“三科总分”的最高分。 C层:(发展题)

3、 观察I、J两列的平均分,探究存在问题的原因。

学生:

1、A层同学完成第1—2题,B层同学完成1—3题,C层同学完成1—4题。

2、不同层次的同学在完成本层练习后探究高一层次练习。

教师巡视课堂,并作个别辅导

设计意图:发现探索法,对于学习较好的学生,当他们碰到问题时,可以自行分析问题、思考怎么解决问题的方法

八、 学生演示

教师:对学生的演示作出相应的评讲,并引导学生找出I列和J列平均分差异的原因。

九、 归纳总结

教师:出示“总结”幻灯片:

教师引导学生总结统计数据的方法、公式的构成以及利用f(x)“粘贴函数”功能统计数据的操作步骤。

学生:总结统计数据的方法

一、教学目标

1、理解公式与函数的作用

2、能正确掌握公式的书写规则与含义

3、理解单元格引用的含义,列举单元格引用的应用

4、能使用自动求和、求平均值、求名次等函数

5、熟练使用复制公式和复制工作表操作

二、教学重难点

(一)重点

1、公式的设计和运用以及excel中公式的书写规则

2、函数的作用,常用函数的使用方法

3、复制公式的操作方法

4、单元格引用的含义及应用

(二)难点

1、函数的含义和参数格式

2、分析复制公式的过程中产生的错误

三、教学流程设计

1、温故而知新

教师:请同学们打开桌面上的“七(8)班成绩”工作簿,然后完成6个步骤。

学生演示

设计意图:目的是要突出学生的主体地位,同时,也使教师真正成为课堂的组织者和指导者。

2、 创设情景引入课题

教师:怎样算出七8班每个同学的总分?平均分?名次?可以通过哪些方法或者借助什么工具呢?

学生:总分是各科成绩相加,平均分是总分除以4,名次是按照总分排序。可以用口算、笔算还可以借助计算器、或者手机中的计算器。

教师:像这个班级只有十几个人,无论哪种方法都很容易得出总分,平均分及名次。如果是让你算出我们整个年级或者是全校学生的总分、平均分、排名的话,还用以上的方法,是不是会带来不少困难呢?而且还容易出现错误。有没有更好的方法既快又准的完成呢?今天我们就来学习第二节课《实现电子表格自动计算》看看如何利用电子表格来完成这个任务。

三、 讲授演示

1、输入求和公式操作步骤:

选定放结果的单元格I2输入“= E2+F2+G2+H2”回车 ,Excel就自动算出了总分。

在“公式”中这种用单元格名称代表它里面的数据的现象,称为“单元格引用”。

2、复制公式

利用填充柄“向下填充”的方法,算出其他几位同学的总分。

展示Sheet2中的数据,如果还是利用公式法,把每个单元格名称相加的话,就会遇到不小的麻烦和困难;其实,为了方便用户,Excel中已经包含了能自动进行各种计算或统计的“公式”,把它们称为“函数”,例如:“SUM”就是进行“自动求和”的函数、“AVERAGE”求平均值的函数、“RANK”是排序函数。

3、用函数计算和统计

使用“自动求和”和“平均值”函数

选定放结果的单元格I2

使用“复制公式”得出其他同学的总分。

选定放结果的单元格J2

使用“复制公式”得出其他同学的平均分。

教师巡视课堂,并作个别辅导

使用RANK函数自动得出“名次”

选定放结果的单元格K2

使用“复制公式”得出其他同学的名次,我们可以很容易发现排名是错误的。

分析原因:“单元格区域”在复制公式时发生“相对变化”,怎样解决这一问题呢?

其实,Excel中可以在单元格的行号或列号前加上一个“$”符号,就把所引用的行或列固定下来,称为“绝对引用”。

使用“复制公式”得出其他同学的名次

教师巡视课堂,并作个别辅导

4、学生提交作业

教师:对学生的提交作业作出相应的评讲

附加练习:sheet3中七年级期中考试成绩

总结:本节课我们学习了利用函数来计算总分、平均分和名次。SUM是自动求和函数、AVERAGE平均值、RANK排序。其实常用的函数还有很多,比如求最大值MAX,最小值MIN等等。

一、 复习

教师:请同学演示打开E:\G118文件夹下的“高一(18)班成绩”工作簿,然后在F列中求出总分。

学生演示

设计意图:目的是要突出学生的主体地位,同时,也使教师真正成为课堂的组织者和指导者。

二、 创设情景引入课题

教师:除了这个方法,还有没有其他方法求总分呢,我们来看看1号的三科总分还可以怎样算,大家先算一下1号同学的总分=,如果改了语文成绩,G4的结果怎么样, 为什么F4的结果会自动变了,

学生:发现可用公式来计算,但直接输入成绩不好。

设计意图:第一个问题是复习上节内容,而第二个问题除了复习的作用以外还有导入新课的作用。在设计上承上启下,提出新课题,使学生明确学习目标,达到调动学生积极性的目的,让学生带着问题,有目的地参与教学活动。

三、 讲授演示

教师:

1、输入求和公式操作步骤:

选定放结果的单元格G4——输入= C4,D4,E4——回车

2、修改语文成绩,总分发生变化。

如果公式里引用单元格名,当单元格的内容发生变化时,公式的结果也会发生变化。

3、怎样可以较快地求出其他同学的总分呢,

当公式复制到新的地方时,它所引用的单元格名也会根据实际情况发生变化。 学生:在教师的引导下,学生掌握输入公式的操作步骤,理解公式中含有单元格名的写法和优点。

四、 任务驱动分层自主探究

教师:出示“任务一”幻灯片:

A层:(基础题)

1、打开E:\G118\“高一(18)班成绩”工作簿。

2、在“期中考试成绩”工作表中,用输入公式法在G4:G59单元格区域中求出各人的总分。

B层:(提高题)(乘号*、除号/)

3、在I4: I59单元格区域中求出各人的平均分。

4、在“初一学年信息总评”工作表中计算出“学年总评”成绩。

C层:(发展题)

5、探究公式的组成。

教师巡视课堂,并作个别辅导。

学生:

1、A层同学完成1—2题,B层同学完成1—4题,C层同学完成1—5题。

2、不同层次的同学在完成本层练习后探究高一层次练习。

设计意图:

任务驱动法,在学习完新课后提出教师事先设计好的任务,驱动他们去完成,让他们在完成作业的同时,熟练掌握本节课的内容。

五、 学生演示

学生演示B、C层的任务

教师对学生的演示作出相应的评讲

六、讲授演示

教师:

1、总结公式的构成:以“=”开头,可以包括数字、单元格地址、运算符和函数。

2、介绍利用f(x)“粘贴函数”功能统计数据:

第一步:选中将来要放计算结果的单元格J4;

第二步:点击常用工具栏的fx“粘贴函数”按钮;

第三步:选择函数AVERAGE;

第四步:选择参加本次函数运算的数据区域;

第五步:确定返回。

学生:

1、公式以“=”开头,可以包括数字、单元格地址、运算符、函数。

2、学生掌握操作步骤

设计意图:实例演示法与讲授法相结合

为了使学生更快、更容易地学好本节课的内容,我特别设计了几个能够和本节课内容相匹配,并能调动学生积极性的例子。通过一边讲解教学内容,一边完成相应的课堂实例的操作演示,这样可以给学生留下深刻直观的印象,让学生更快、更容易地掌握新知识。

七、 任务驱动自主探究

教师:出示“任务二”幻灯片:

A层:(基础题)

1、在“期中考试成绩”工作表中,利用f(x)粘贴函数功能在H4:H59单元格区域中求出各人的总分,在J4:J59单元格区域中求出各人的平均分。 B层:(提高题)

2、在“期中考试成绩”工作表的L4单元格中求出“三科总分”的最高分。 C层:(发展题)

3、 观察I、J两列的平均分,探究存在问题的原因。

学生:

1、A层同学完成第1—2题,B层同学完成1—3题,C层同学完成1—4题。

2、不同层次的同学在完成本层练习后探究高一层次练习。

教师巡视课堂,并作个别辅导

设计意图:发现探索法,对于学习较好的学生,当他们碰到问题时,可以自行分析问题、思考怎么解决问题的方法

八、 学生演示

教师:对学生的演示作出相应的评讲,并引导学生找出I列和J列平均分差异的原因。

九、 归纳总结

教师:出示“总结”幻灯片:

教师引导学生总结统计数据的方法、公式的构成以及利用f(x)“粘贴函数”功能统计数据的操作步骤。

学生:总结统计数据的方法