【解析版】安徽省阜阳市2021届高三上学期教学质量统测(期末)文综历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 【解析版】安徽省阜阳市2021届高三上学期教学质量统测(期末)文综历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 305.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-30 20:57:21 | ||

图片预览

文档简介

阜阳市2020~2021学年度高三教学质量统测试卷

文科综合历史试题

第I卷(选择题共140分)

本卷共35小题,每小题4分,共140分。在每小题所给的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1. 韩非子说:“士卒之逃事伏匿,附托有威之门,以避徭赋,而上不得者,万数。”这一现象

A. 使中央集权制遭到严重冲击 B. 表明封建人身依附关系趋于强化

C. 对国君统治构成潜在的威胁 D. 为小农经济模式的形成创造条件

2. 考古工作者在睡虎地秦墓竹简中发现了“士伍”,他们有属于自己的生产资料和“家室、妻、子”。其中,有人欠政府的债,有人需向政府借器物使用,有人则沦为雇农、佃农,也有人拥有“臣妾、衣服、畜产”。据此可推知,秦代

A. 士兵是主要劳动力 B. 社会阶层呈现流动性

C. 政府征派赋役苛重 D. 自耕农阶层日趋瓦解

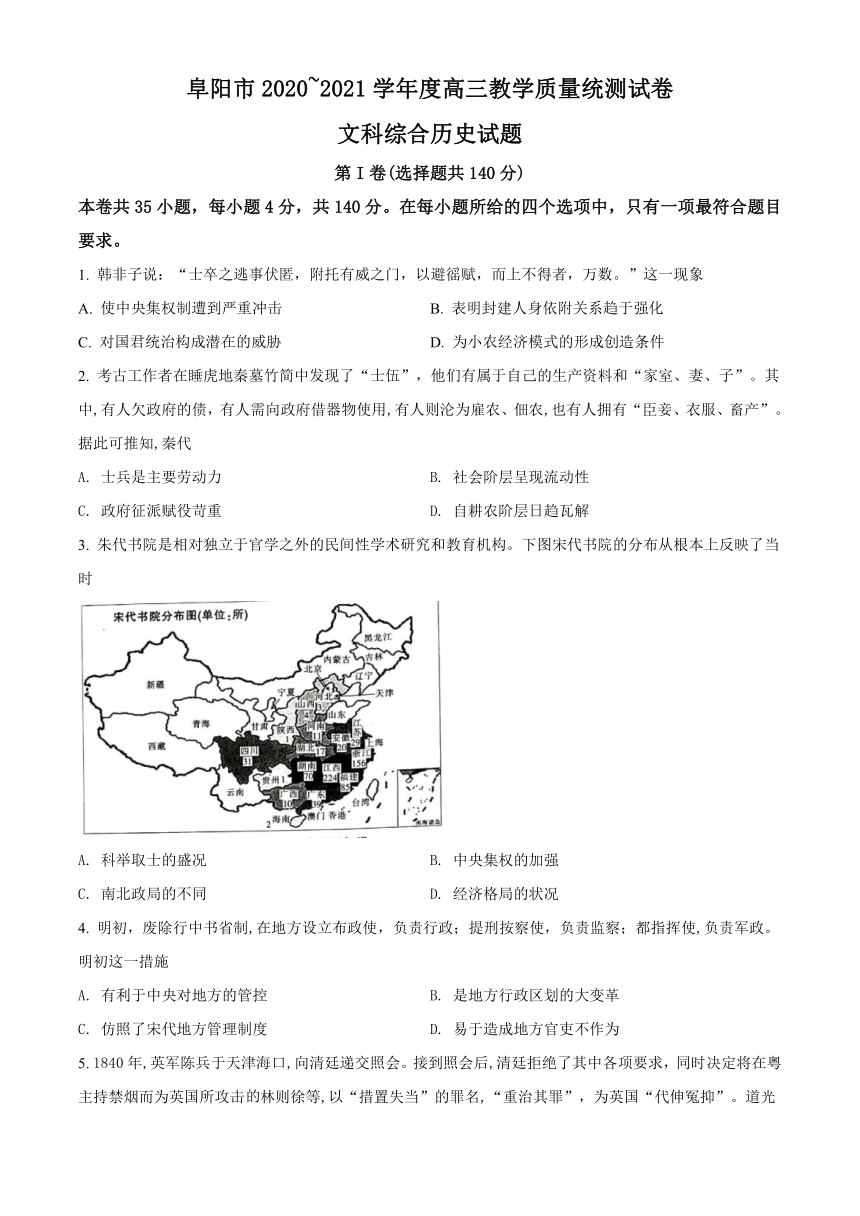

3. 朱代书院是相对独立于官学之外的民间性学术研究和教育机构。下图宋代书院的分布从根本上反映了当时

A. 科举取士的盛况 B. 中央集权的加强

C. 南北政局的不同 D. 经济格局的状况

4. 明初,废除行中书省制,在地方设立布政使,负责行政;提刑按察使,负责监察;都指挥使,负责军政。明初这一措施

A. 有利于中央对地方的管控 B. 是地方行政区划的大变革

C. 仿照了宋代地方管理制度 D. 易于造成地方官吏不作为

5. 1840年,英军陈兵于天津海口,向清廷递交照会。接到照会后,清廷拒绝了其中各项要求,同时决定将在粤主持禁烟而为英国所攻击林则徐等,以“措置失当”的罪名,“重治其罪”,为英国“代伸冤抑”。道光帝对此解释道:“总要上不伤国体,下不开边衅。”这表明,此时

A. 清廷尚未认清中英冲突实质 B. 清政府外交政策趋于理性

C. 清朝统治集团主权意识觉醒 D. 中英就鸦片问题达成共识

6. 自1911年10月11日起,上海的《民立报》通过专电、专栏等各种形式对武昌事件进行详细的连续报道,“报纸一出,购者纷至,竟至有出银元一元不能购得一份者”。这反映出

A. 共和思想广泛传播 B. 媒体借革命大肆敛财

C. 国人对时政的关注 D. 清朝统治已不得人心

7. 1922年7月,中共二大通过了《世界大势与中国共产党》《民主的联合战线》《中国共产党加人第三国际》《工会运动与共产党》《国际帝国主义与中国和中国共产党》《少年运动问题》《妇女运动》等决议。这说明此时的中国共产党

A. 确立了马克思主义的指导地位 B. 成为国民革命运动的中流砥柱

C. 找到实现革命胜利的正确道路 D. 对当时国际国内形势认识较全面

8. 下表所示是20世纪50年代沈阳飞机制造厂的创建及发展情况(部分)。这反映出当时

1951年6月29日 担负飞机修理任务的112厂在抗美援朝的烽火中诞生。

1953年5月15日 中苏两国政府正式签订了苏联援助中国156项重点建设的协议,其中包括112厂从1953年开始扩建,1956年建成年产1000架喷气式歼击机的项目。

1954年1月13日 国家计划委员会批准了将12厂扩建为喷气式歼击机制造厂的总体设计任务书。

1956年9月9日 喷气式飞机制造成功。

A. 国家重视发展重工业 B. 主要靠引进技术发展工业

C. 计划经济体制已建立 D. 西方国家仍在敌视新中国

9. 最初罗马法学家的法律解答,仅供当事人及司法机关参考,不具有法律效力。但是到哈德良等帝王统治时期,均专门指定一些法学家, 授以公开解答法律的特权,明令各级司法官吏的审判活动必须受这些法学家司法解释的约束。罗马皇帝这-做法

A. 凸显古罗马立法的随意性 B. 丰富了罗马法的来源

C. 诠释了罗马法的阶级属性 D. 破坏了司法权的独立

10. 在19世纪初期的法国,人们对理性王国极度失望,当时有人指出经济自由是“一切灾难中的灾难”,雇佣劳动制度是“恢复奴隶制度”。出现这一现象的根源在于

A. 重商主义的经济政策 B. 当时的社会制度

C. 自由放任的经济政策 D. 严重的社会对立

11. 1905年,马蒂斯等一批青年艺术家作品被评论家称为“野兽般的艺术”,他们都强调在创作中用大色块和豪放不拘的线条表现个人的主观感受和自由意志。该流派

A. 延续了批判现实主义的风格 B. 丰富了浪漫主义的艺术内涵

C. 体现了现代主义的艺术潮流 D. 表达了理性主义的价值追求

12. 21世纪以来,不仅各种不同层次的区域经济集团数量大量增加,而且欧盟“东扩“以及亚大经合组织制度化,原有的区域经济集团也不断取得新发展。这表明

A. 贸易保护主义大行其道 B. 经济全球化得到发展

C. 南北经济合作日益频繁 D. 新兴经济体发展迅猛

第Ⅱ卷(非选择题)

本卷共9小题,每个试题考生都必须作答,共160分。

13. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝后期,战争不断,经济政治衰退,唐宣宗大中十三年(859年),爆发民变,经济重地的江南地区经过黄巢之乱的打击,唐朝统治已名存实亡。宰相与宦官争权不断,宦官专权与朋党之争不休,907年,节度使朱温废掉唐朝皇帝建立后梁。

——摘编自吴文良《泽潞刘氏的兴亡与唐代中后期的政治》

材料二 法国大革命前,法国曾在路易十四时期经历了称霸欧陆的辉煌,对内发展工商业,对外开疆扩土,波旁王朝的势力遍及整个欧洲,法国资本主义迅速发展,国内财富迅速增加。然而,经济发展的同时,由于政治体制的腐朽、社会阶层的分化、社会分配的不公,法国的社会状况日益恶化,社会矛盾日益尖锐,再加上路易十五对外作战不利,欧洲诸国均敌视法国,在内外矛盾交加之下,启蒙运动又为法国人民指明了革命的方向,所以在诸多因素的综合作用下,波旁王朝迅速由鼎盛走向崩溃。

——摘编自冯德昕《大革命前(1661-1789)法国社会状况的特点及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述唐代后期的统治危机。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出18世纪末法国波旁王朝衰亡与唐代衰亡的本质不同,并分析不同的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈中法封建王朝兴亡的历史启示。

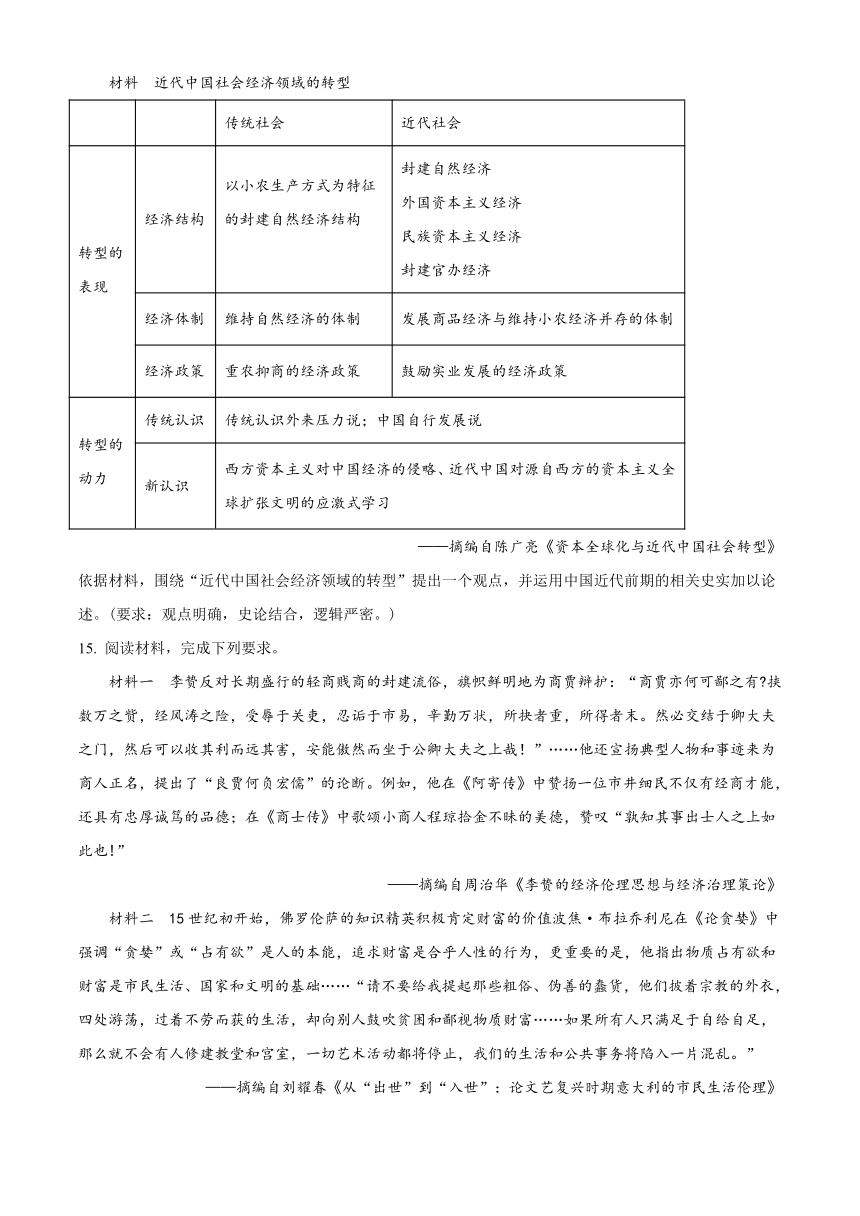

14. 阅读材料,完成下列要求。

材料 近代中国社会经济领域的转型

传统社会 近代社会

转型的表现 经济结构 以小农生产方式为特征的封建自然经济结构

封建自然经济

外国资本主义经济

民族资本主义经济

封建官办经济

经济体制 维持自然经济的体制 发展商品经济与维持小农经济并存的体制

经济政策 重农抑商的经济政策 鼓励实业发展的经济政策

转型的动力 传统认识 传统认识外来压力说;中国自行发展说

新认识 西方资本主义对中国经济的侵略、近代中国对源自西方的资本主义全球扩张文明的应激式学习

——摘编自陈广亮《资本全球化与近代中国社会转型》

依据材料,围绕“近代中国社会经济领域的转型”提出一个观点,并运用中国近代前期的相关史实加以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密。)

15. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 李贽反对长期盛行的轻商贱商的封建流俗,旗帜鲜明地为商贾辩护:“商贾亦何可鄙之有?挟数万之赀,经风涛之险,受辱于关吏,忍诟于市易,辛勤万状,所抉者重,所得者末。然必交结于卿大夫之门,然后可以收其利而远其害,安能傲然而坐于公卿大夫之上哉!”……他还宣扬典型人物和事迹来为商人正名,提出了“良贾何负宏儒”的论断。例如,他在《阿寄传》中赞扬一位市井细民不仅有经商才能,还具有忠厚诚笃的品德;在《商士传》中歌颂小商人程琼拾金不昧的美德,赞叹“孰知其事出士人之上如此也!”

——摘编自周治华《李贽的经济伦理思想与经济治理策论》

材料二 15世纪初开始,佛罗伦萨的知识精英积极肯定财富的价值波焦·布拉乔利尼在《论贪婪》中强调“贪婪”或“占有欲”是人的本能,追求财富是合乎人性的行为,更重要的是,他指出物质占有欲和财富是市民生活、国家和文明的基础……“请不要给我提起那些粗俗、伪善的蠢货,他们披着宗教的外衣,四处游荡,过着不劳而获的生活,却向别人鼓吹贫困和鄙视物质财富……如果所有人只满足于自给自足,那么就不会有人修建教堂和宫室,一切艺术活动都将停止,我们的生活和公共事务将陷入一片混乱。”

——摘编自刘耀春《从“出世”到“入世”:论文艺复兴时期意大利的市民生活伦理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出李贽经济思想形成的社会背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括李贽与波焦·布拉乔利尼经济思想的相同之处,并对后者的经济思想进行简要评价。

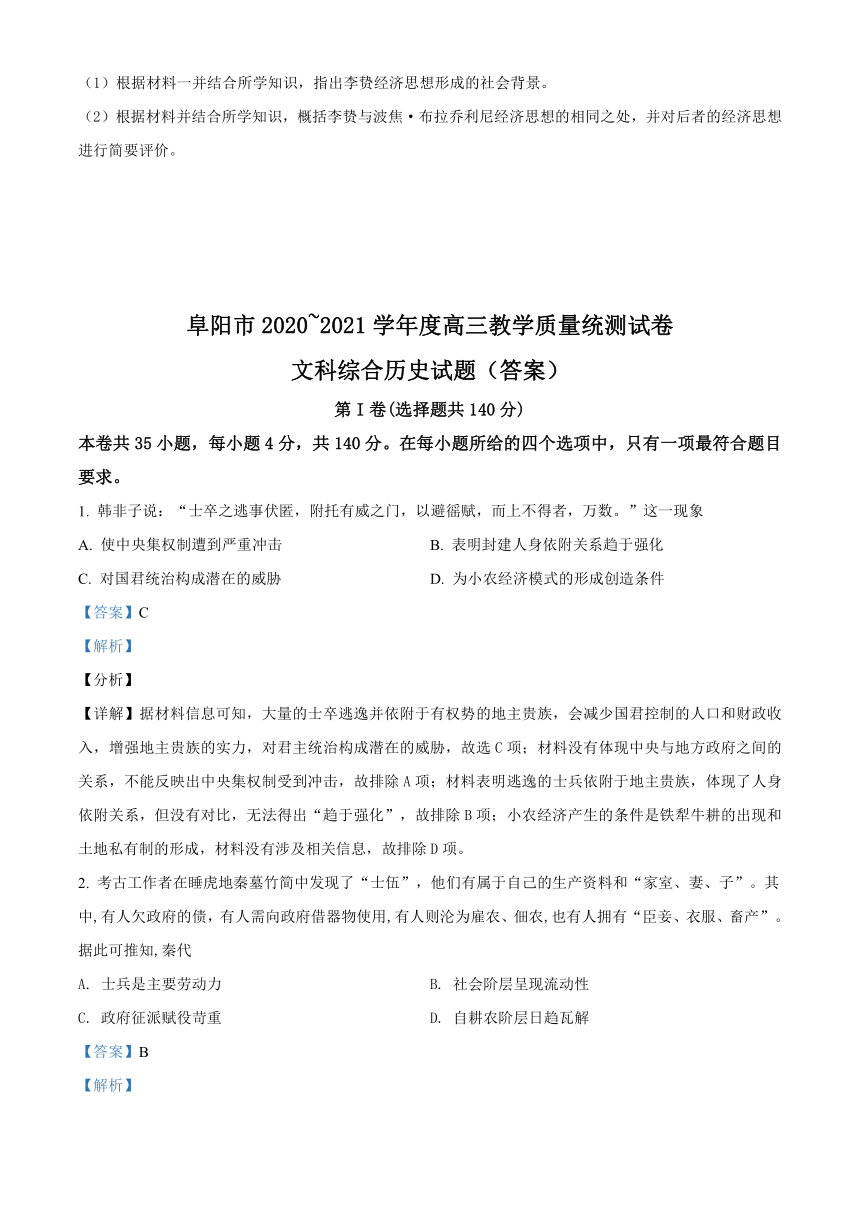

阜阳市2020~2021学年度高三教学质量统测试卷

文科综合历史试题(答案)

第I卷(选择题共140分)

本卷共35小题,每小题4分,共140分。在每小题所给的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1. 韩非子说:“士卒之逃事伏匿,附托有威之门,以避徭赋,而上不得者,万数。”这一现象

A. 使中央集权制遭到严重冲击 B. 表明封建人身依附关系趋于强化

C. 对国君统治构成潜在的威胁 D. 为小农经济模式的形成创造条件

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】据材料信息可知,大量的士卒逃逸并依附于有权势的地主贵族,会减少国君控制的人口和财政收入,增强地主贵族的实力,对君主统治构成潜在的威胁,故选C项;材料没有体现中央与地方政府之间的关系,不能反映出中央集权制受到冲击,故排除A项;材料表明逃逸的士兵依附于地主贵族,体现了人身依附关系,但没有对比,无法得出“趋于强化”,故排除B项;小农经济产生的条件是铁犁牛耕的出现和土地私有制的形成,材料没有涉及相关信息,故排除D项。

2. 考古工作者在睡虎地秦墓竹简中发现了“士伍”,他们有属于自己的生产资料和“家室、妻、子”。其中,有人欠政府的债,有人需向政府借器物使用,有人则沦为雇农、佃农,也有人拥有“臣妾、衣服、畜产”。据此可推知,秦代

A. 士兵是主要劳动力 B. 社会阶层呈现流动性

C. 政府征派赋役苛重 D. 自耕农阶层日趋瓦解

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】依据材料中的“有属于自己的生产资料”“家室、妻、子”等信息可知,“土伍”即自耕农,欠政府的债“借器物”“沦为雇农、佃农”“臣妾、衣服、畜产”表明部分自耕农向佃农或地主阶层转化,体现出社会阶层的流动性,故选B项;“士伍”并非士兵,农民是秦代主要劳动力,故排除A项;秦代赋役苛重在题干秦简记载中没有体现,故排除C项;自耕农阶层是秦代农民阶级的重要组成部分,并未瓦解,故排除D项。

3. 朱代书院是相对独立于官学之外的民间性学术研究和教育机构。下图宋代书院的分布从根本上反映了当时

A. 科举取士的盛况 B. 中央集权的加强

C. 南北政局的不同 D. 经济格局的状况

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】宋代书院集中于南方是因为经济重心南移带动文化重心南移,故选D项;A、B两项表述立足于从全国整体考虑,无法解释书院集中于南方的原因,故排除;材料是对两宋时期书院的统计,且书院是民间机构,受政局影响较小,故排除C项。

4. 明初,废除行中书省制,在地方设立布政使,负责行政;提刑按察使,负责监察;都指挥使,负责军政。明初这一措施

A. 有利于中央对地方的管控 B. 是地方行政区划的大变革

C. 仿照了宋代地方管理制度 D. 易于造成地方官吏不作为

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】明代地方设立三司分割原来行省长官的权力,分工明确有利于中央对地乡的管控,加强中央集权,故选A项;明代仍以省作为地方最高行政区划,故排除B项;宋代地方最高长官是知州,故排除C项;地方官吏职责明确,便于提高管理水平,故排除D项。

5. 1840年,英军陈兵于天津海口,向清廷递交照会。接到照会后,清廷拒绝了其中各项要求,同时决定将在粤主持禁烟而为英国所攻击林则徐等,以“措置失当”的罪名,“重治其罪”,为英国“代伸冤抑”。道光帝对此解释道:“总要上不伤国体,下不开边衅。”这表明,此时

A. 清廷尚未认清中英冲突实质 B. 清政府外交政策趋于理性

C. 清朝统治集团主权意识觉醒 D. 中英就鸦片问题达成共识

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】鸦片战争期间,清廷拒绝英国照会中的各项要求,但同时惩治林则徐等人以示让步,在“不伤国体”的前提下寻求“不开边衅”,表明清廷对英国侵华的实质尚未认清,故选A项;清政府对中英态势和对应地位缺乏理性认识,故排除B项;清朝统治者关注的“国体”实质上是封建统治,并非国家主权,故排除C项;题干中的处置措施是清政府单方面的行为,并未涉及英国的态度,故排除D项。

6. 自1911年10月11日起,上海的《民立报》通过专电、专栏等各种形式对武昌事件进行详细的连续报道,“报纸一出,购者纷至,竟至有出银元一元不能购得一份者”。这反映出

A. 共和思想广泛传播 B. 媒体借革命大肆敛财

C. 国人对时政的关注 D. 清朝统治已不得人心

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】结合所学知识可知,辛亥革命时期,报刊以各种形式对“武昌事件进行详细的连续报道”,人们争相抢购相关报纸等,反映出当时国人对时政的关注,C项正确;材料不能说明共和思想得到了广泛传播,A项错误;媒体借革命大肆敛财与材料主旨不符,排除B项;清朝统治已不得人心在材料中没有体现,D项错误。

7. 1922年7月,中共二大通过了《世界大势与中国共产党》《民主的联合战线》《中国共产党加人第三国际》《工会运动与共产党》《国际帝国主义与中国和中国共产党》《少年运动问题》《妇女运动》等决议。这说明此时的中国共产党

A. 确立了马克思主义的指导地位 B. 成为国民革命运动的中流砥柱

C. 找到实现革命胜利的正确道路 D. 对当时国际国内形势认识较全面

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据中共二大通过的决议可知,中国共产党以国际视野审视自身在民主联合战线、工人运动、少年运动、妇女运动等方面的历史使命,说明中国共产党对当时国际国内形势的认识较为全面,故选D项;在中共一大上,马克思主义即已确立了在党内的指导地位,故排除A项;国民革命运动兴起于1924年,故排除B项;中国革命正确道路是在土地革命战争时期找到的,故排除C项。

8. 下表所示是20世纪50年代沈阳飞机制造厂的创建及发展情况(部分)。这反映出当时

1951年6月29日 担负飞机修理任务的112厂在抗美援朝的烽火中诞生。

1953年5月15日 中苏两国政府正式签订了苏联援助中国156项重点建设的协议,其中包括112厂从1953年开始扩建,1956年建成年产1000架喷气式歼击机的项目。

1954年1月13日 国家计划委员会批准了将12厂扩建为喷气式歼击机制造厂的总体设计任务书。

1956年9月9日 喷气式飞机制造成功。

A. 国家重视发展重工业 B. 主要靠引进技术发展工业

C. 计划经济体制已建立 D. 西方国家仍在敌视新中国

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】苏联援助中国建造飞机制造厂,可见当时中国重视发展重工业,故选A项;材料并未显示主要靠引进技术发展工业、计划经济体制已建立、西方的敌视封锁,故排除B、C、D三项。

9. 最初罗马法学家的法律解答,仅供当事人及司法机关参考,不具有法律效力。但是到哈德良等帝王统治时期,均专门指定一些法学家, 授以公开解答法律的特权,明令各级司法官吏的审判活动必须受这些法学家司法解释的约束。罗马皇帝这-做法

A. 凸显古罗马立法的随意性 B. 丰富了罗马法的来源

C. 诠释了罗马法的阶级属性 D. 破坏了司法权的独立

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】材料中罗马皇帝赋予部分法学家的司法解释以法律效力,使法学家的司法解释成为罗马法的重要组成部分,故选B项;法学家的司法解释被赋予法律效力,成为罗马法的重要组成部分,说明这一时期罗马立法形式灵活多样不是随意,故排除A项;材料中罗马皇帝的做法体现不出阶级性,故排除C项;材料中罗马皇帝明令各级司法官吏的审判活动必须受这些法学家的司法解释的约束;并不是破坏司法权的独立,当时并不存在司法独立,故排除D项。

10. 在19世纪初期的法国,人们对理性王国极度失望,当时有人指出经济自由是“一切灾难中的灾难”,雇佣劳动制度是“恢复奴隶制度”。出现这一现象的根源在于

A. 重商主义的经济政策 B. 当时的社会制度

C. 自由放任的经济政策 D. 严重的社会对立

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】结合所学知识可知,19世纪初,法国人不满当时的经济原则和雇佣劳动制度,“对理性王国极度失望”等,根源在于当时的社会制度需要进一步发展完善,B项正确;重商主义的经济政策已经不再适应工业革命时期资本主义经济的发展,不是法国人产生不满情绪的根源,A项错误;自由放任的经济政策是社会问题的一部分,不是人们不满情绪产生的根源,C项错误;严重的社会对立是社会问题的具体表现,不是问题的根源,排除D项。

11. 1905年,马蒂斯等一批青年艺术家作品被评论家称为“野兽般的艺术”,他们都强调在创作中用大色块和豪放不拘的线条表现个人的主观感受和自由意志。该流派

A. 延续了批判现实主义的风格 B. 丰富了浪漫主义的艺术内涵

C. 体现了现代主义的艺术潮流 D. 表达了理性主义的价值追求

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】结合所学知识可知,20世纪初,“野兽般的艺术”及其在创作中强调表现个人的主观感受和自由意志,体现了现代主义的艺术特点,C项正确;延续了批判现实主义的风格与“野兽般的艺术”“大色块和豪放不拘”等不符,排除A项;材料中展示的艺术风格与浪漫主义强调抒发个人情感、积极追寻理想的特色不符,排除B项;表达了理性主义的价值追求与强调表现“主观感受和自由意志”不符,排除D项。

12. 21世纪以来,不仅各种不同层次的区域经济集团数量大量增加,而且欧盟“东扩“以及亚大经合组织制度化,原有的区域经济集团也不断取得新发展。这表明

A. 贸易保护主义大行其道 B. 经济全球化得到发展

C. 南北经济合作日益频繁 D. 新兴经济体发展迅猛

【答案】B

【解析】

【详解】区域集团化是经济全球化发展的必经阶段,21世纪以来区域集团得到较快发展,说明经济全球化得到发展,B正确;区域集团发展意味着贸易壁垒在不断被打破,排除A;区域集团发展不能证明南北经济合作日益频繁,排除C;题干中的经济集团并未特指新兴经济体,排除D。

第Ⅱ卷(非选择题)

本卷共9小题,每个试题考生都必须作答,共160分。

13. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝后期,战争不断,经济政治衰退,唐宣宗大中十三年(859年),爆发民变,经济重地的江南地区经过黄巢之乱的打击,唐朝统治已名存实亡。宰相与宦官争权不断,宦官专权与朋党之争不休,907年,节度使朱温废掉唐朝皇帝建立后梁。

——摘编自吴文良《泽潞刘氏的兴亡与唐代中后期的政治》

材料二 法国大革命前,法国曾在路易十四时期经历了称霸欧陆的辉煌,对内发展工商业,对外开疆扩土,波旁王朝的势力遍及整个欧洲,法国资本主义迅速发展,国内财富迅速增加。然而,经济发展的同时,由于政治体制的腐朽、社会阶层的分化、社会分配的不公,法国的社会状况日益恶化,社会矛盾日益尖锐,再加上路易十五对外作战不利,欧洲诸国均敌视法国,在内外矛盾交加之下,启蒙运动又为法国人民指明了革命的方向,所以在诸多因素的综合作用下,波旁王朝迅速由鼎盛走向崩溃。

——摘编自冯德昕《大革命前(1661-1789)法国社会状况的特点及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述唐代后期的统治危机。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出18世纪末法国波旁王朝衰亡与唐代衰亡的本质不同,并分析不同的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈中法封建王朝兴亡的历史启示。

【答案】(1)危机:藩镇割据;战乱不断;经济衰退;农民起义;宦官专权;朋党之争。

(2)本质不同:法国波旁王朝衰亡是由于资产阶级革命爆发,废除封建专制制度建立资产阶级共和国是社会制度变革;唐代是被节度使朱温建立的后梁取代,是封建王朝的更替。

原因:法国封建制度腐朽,唐代封建制度发展成熟;法国资本主义经济迅速发展,唐代小农经济占主导;法国启蒙运动描绘了资产阶级政治蓝图,唐代儒学占据封建正统地位;欧洲诸国敌视法国,内外矛盾交织,唐代则外患较轻

(3)历史启示:统治者要关爱百姓和关注民生;政局稳定有利于社会发展;封建王朝的发展、强盛、衰亡是历史发展的必然趋势。

【解析】

【分析】

【详解】(1)根据材料“唐朝后期,战争不断经济政治衰退”黄巢之乱”“宦官专权与朋党之争不休”等信息并结合所学知识,即可得出藩镇割据、战乱不断、经济衰退、农民起义、宦官专权、朋党之争等。

(2)第一小问“18世纪末法国波旁王朝衰亡与唐代衰亡本质不同”,要先明确两国政权更替的内涵,再升华到制度变革的层面。第二小问“原因”,可结合所学知识,从两国的政治、经济、思想等方面作答。

(3)“历史启示”,结合材料和所学知识,从两国封建王朝灭亡的教训入手,可从加强与百姓的联系、关注民生等角度作答。

14. 阅读材料,完成下列要求。

材料 近代中国社会经济领域的转型

传统社会 近代社会

转型的表现 经济结构 以小农生产方式为特征的封建自然经济结构

封建自然经济

外国资本主义经济

民族资本主义经济

封建官办经济

经济体制 维持自然经济的体制 发展商品经济与维持小农经济并存的体制

经济政策 重农抑商的经济政策 鼓励实业发展的经济政策

转型的动力 传统认识 传统认识外来压力说;中国自行发展说

新认识 西方资本主义对中国经济的侵略、近代中国对源自西方的资本主义全球扩张文明的应激式学习

——摘编自陈广亮《资本全球化与近代中国社会转型》

依据材料,围绕“近代中国社会经济领域的转型”提出一个观点,并运用中国近代前期的相关史实加以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密。)

【答案】示例:观点:西方资本主义的扩张引发了近代前期中国经济结构的变革。论述:1840年,英国为开辟商品销售市场,掠夺原料,发动了侵略中国的鸦片战争,随着中国战败及各种不平等条约的签订外国商品纷纷涌入中国,中国传统的封建自然经济结构——以小农生产方式为核心的大陆型自足经济系统开始逐步解体,中国社会的经济结构开始演变为封建的自然经济和外国的资本主义经济并存的形式;从19世纪六七十年代开始,由于地主阶级洋务派开展的洋务运动,中国社会的经济领域增添了洋务经济;资本主义在华兴办企业的刺激和洋务运动的诱导下,19世纪六七十年代中国产生了民族资本主义经济,中国社会的经济结构逐步形成以封建的自然经济为主体,四种经济形式——封建自然经济、外国资本主义经济、洋务经济、民族资本主义经济并存的经济结构。综上所述,随着资本主义经济的入侵,传统自然经济逐步解体,中国的经济结构随之发生变化。(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

【解析】

【分析】

【详解】本题属于开放性试题。首先,根据题目要求,紧扣“近代中国社会经济领域的转型”这一主题,结合材料信息和所学知识,选取表格中放入一个角度或方面提出观点,例如根据“转型的动力”一栏提出“西方资本主义的扩张引发了近代前期中国经济结构的变革”。其次,结合所学中国近代史的相关知识,围绕观点,从近代列强侵华战争及签订的不平等条约对中国经济结构的影响以及洋务运动、中国民族资本主义经济对中国经济结构的影响等角度进行论述。最后,围绕论点进行总结概括,突出西方资本主义经济入侵对中国经济结构改变的作用。

示例:观点:西方资本主义的扩张引发了近代前期中国经济结构的变革。论述:1840年,英国为开辟商品销售市场,掠夺原料,发动了侵略中国的鸦片战争,随着中国战败及各种不平等条约的签订外国商品纷纷涌入中国,中国传统的封建自然经济结构--以小农生产方式为核心的大陆型自足经济系统开始逐步解体,中国社会的经济结构开始演变为封建的自然经济和外国的资本主义经济并存的形式;从19世纪六七十年代开始,由于地主阶级洋务派开展的洋务运动,中国社会的经济领域增添了洋务经济;资本主义在华兴办企业的刺激和洋务运动的诱导下,19世纪六七十年代中国产生了民族资本主义经济,中国社会的经济结构逐步形成以封建的自然经济为主体,四种经济形式--封建自然经济、外国资本主义经济、洋务经济、民族资本主义经济并存的经济结构。综上所述,随着资本主义经济的入侵,传统自然经济逐步解体,中国的经济结构随之发生变化。

15. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 李贽反对长期盛行的轻商贱商的封建流俗,旗帜鲜明地为商贾辩护:“商贾亦何可鄙之有?挟数万之赀,经风涛之险,受辱于关吏,忍诟于市易,辛勤万状,所抉者重,所得者末。然必交结于卿大夫之门,然后可以收其利而远其害,安能傲然而坐于公卿大夫之上哉!”……他还宣扬典型人物和事迹来为商人正名,提出了“良贾何负宏儒”的论断。例如,他在《阿寄传》中赞扬一位市井细民不仅有经商才能,还具有忠厚诚笃的品德;在《商士传》中歌颂小商人程琼拾金不昧的美德,赞叹“孰知其事出士人之上如此也!”

——摘编自周治华《李贽的经济伦理思想与经济治理策论》

材料二 15世纪初开始,佛罗伦萨的知识精英积极肯定财富的价值波焦·布拉乔利尼在《论贪婪》中强调“贪婪”或“占有欲”是人的本能,追求财富是合乎人性的行为,更重要的是,他指出物质占有欲和财富是市民生活、国家和文明的基础……“请不要给我提起那些粗俗、伪善的蠢货,他们披着宗教的外衣,四处游荡,过着不劳而获的生活,却向别人鼓吹贫困和鄙视物质财富……如果所有人只满足于自给自足,那么就不会有人修建教堂和宫室,一切艺术活动都将停止,我们的生活和公共事务将陷入一片混乱。”

——摘编自刘耀春《从“出世”到“入世”:论文艺复兴时期意大利的市民生活伦理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出李贽经济思想形成的社会背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括李贽与波焦·布拉乔利尼经济思想的相同之处,并对后者的经济思想进行简要评价。

【答案】(1)背景:明代中后期商品经济迅速发展,资本主义萌芽出现;理学思想目益僵化,重义轻利和重农抑商观念浓厚;明代后期政治腐败,封建制度日趋没落。

(2)相同之处:肯定财富的价值;强调商业的意义;批判传统禁欲思想,肯定人的正当私欲。(评价:冲击了教会的思想禁锢,促进了欧洲的思想解放,推动了经济发展和社会进步;一定程度上助长了个人私欲,对社会秩序造成一定危害。

【解析】

【分析】

【详解】(1)关于“背景”,根据材料信息“长期盛行的轻商贱商的封建流俗”“受辱于关更,忍诟于市易”“交结于卿大夫之门,然后可以收其利而远其害”“良贾何负宏儒”忠厚诚笃的品德“拾金不昧的美德” 再结合所学明代相关知识,即可从经济、思想、政治等方面“指出”。

(2)第一小问“相同之处”,根据材料信息“为商贾辩护”“收其利而远其害”“为商人正名”“经商才能”“肯定财富的价值”“合乎人性的行为”“市民生活、国家和文明的基础”“鼓吹贫困和鄙视物质财富”“生活和公共事务”,结合所学15~16世纪中西方相关知识,即可从财富价值、商业意义、批判传统等方面进行“概括”;第二小问“评价”,基于该学者的主张,再结合文艺复兴的相关知识,即可从思想解放、经济发展、社会进步、私欲膨胀、社会秩序等角度分积极和消极两个方面进行作答。

文科综合历史试题

第I卷(选择题共140分)

本卷共35小题,每小题4分,共140分。在每小题所给的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1. 韩非子说:“士卒之逃事伏匿,附托有威之门,以避徭赋,而上不得者,万数。”这一现象

A. 使中央集权制遭到严重冲击 B. 表明封建人身依附关系趋于强化

C. 对国君统治构成潜在的威胁 D. 为小农经济模式的形成创造条件

2. 考古工作者在睡虎地秦墓竹简中发现了“士伍”,他们有属于自己的生产资料和“家室、妻、子”。其中,有人欠政府的债,有人需向政府借器物使用,有人则沦为雇农、佃农,也有人拥有“臣妾、衣服、畜产”。据此可推知,秦代

A. 士兵是主要劳动力 B. 社会阶层呈现流动性

C. 政府征派赋役苛重 D. 自耕农阶层日趋瓦解

3. 朱代书院是相对独立于官学之外的民间性学术研究和教育机构。下图宋代书院的分布从根本上反映了当时

A. 科举取士的盛况 B. 中央集权的加强

C. 南北政局的不同 D. 经济格局的状况

4. 明初,废除行中书省制,在地方设立布政使,负责行政;提刑按察使,负责监察;都指挥使,负责军政。明初这一措施

A. 有利于中央对地方的管控 B. 是地方行政区划的大变革

C. 仿照了宋代地方管理制度 D. 易于造成地方官吏不作为

5. 1840年,英军陈兵于天津海口,向清廷递交照会。接到照会后,清廷拒绝了其中各项要求,同时决定将在粤主持禁烟而为英国所攻击林则徐等,以“措置失当”的罪名,“重治其罪”,为英国“代伸冤抑”。道光帝对此解释道:“总要上不伤国体,下不开边衅。”这表明,此时

A. 清廷尚未认清中英冲突实质 B. 清政府外交政策趋于理性

C. 清朝统治集团主权意识觉醒 D. 中英就鸦片问题达成共识

6. 自1911年10月11日起,上海的《民立报》通过专电、专栏等各种形式对武昌事件进行详细的连续报道,“报纸一出,购者纷至,竟至有出银元一元不能购得一份者”。这反映出

A. 共和思想广泛传播 B. 媒体借革命大肆敛财

C. 国人对时政的关注 D. 清朝统治已不得人心

7. 1922年7月,中共二大通过了《世界大势与中国共产党》《民主的联合战线》《中国共产党加人第三国际》《工会运动与共产党》《国际帝国主义与中国和中国共产党》《少年运动问题》《妇女运动》等决议。这说明此时的中国共产党

A. 确立了马克思主义的指导地位 B. 成为国民革命运动的中流砥柱

C. 找到实现革命胜利的正确道路 D. 对当时国际国内形势认识较全面

8. 下表所示是20世纪50年代沈阳飞机制造厂的创建及发展情况(部分)。这反映出当时

1951年6月29日 担负飞机修理任务的112厂在抗美援朝的烽火中诞生。

1953年5月15日 中苏两国政府正式签订了苏联援助中国156项重点建设的协议,其中包括112厂从1953年开始扩建,1956年建成年产1000架喷气式歼击机的项目。

1954年1月13日 国家计划委员会批准了将12厂扩建为喷气式歼击机制造厂的总体设计任务书。

1956年9月9日 喷气式飞机制造成功。

A. 国家重视发展重工业 B. 主要靠引进技术发展工业

C. 计划经济体制已建立 D. 西方国家仍在敌视新中国

9. 最初罗马法学家的法律解答,仅供当事人及司法机关参考,不具有法律效力。但是到哈德良等帝王统治时期,均专门指定一些法学家, 授以公开解答法律的特权,明令各级司法官吏的审判活动必须受这些法学家司法解释的约束。罗马皇帝这-做法

A. 凸显古罗马立法的随意性 B. 丰富了罗马法的来源

C. 诠释了罗马法的阶级属性 D. 破坏了司法权的独立

10. 在19世纪初期的法国,人们对理性王国极度失望,当时有人指出经济自由是“一切灾难中的灾难”,雇佣劳动制度是“恢复奴隶制度”。出现这一现象的根源在于

A. 重商主义的经济政策 B. 当时的社会制度

C. 自由放任的经济政策 D. 严重的社会对立

11. 1905年,马蒂斯等一批青年艺术家作品被评论家称为“野兽般的艺术”,他们都强调在创作中用大色块和豪放不拘的线条表现个人的主观感受和自由意志。该流派

A. 延续了批判现实主义的风格 B. 丰富了浪漫主义的艺术内涵

C. 体现了现代主义的艺术潮流 D. 表达了理性主义的价值追求

12. 21世纪以来,不仅各种不同层次的区域经济集团数量大量增加,而且欧盟“东扩“以及亚大经合组织制度化,原有的区域经济集团也不断取得新发展。这表明

A. 贸易保护主义大行其道 B. 经济全球化得到发展

C. 南北经济合作日益频繁 D. 新兴经济体发展迅猛

第Ⅱ卷(非选择题)

本卷共9小题,每个试题考生都必须作答,共160分。

13. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝后期,战争不断,经济政治衰退,唐宣宗大中十三年(859年),爆发民变,经济重地的江南地区经过黄巢之乱的打击,唐朝统治已名存实亡。宰相与宦官争权不断,宦官专权与朋党之争不休,907年,节度使朱温废掉唐朝皇帝建立后梁。

——摘编自吴文良《泽潞刘氏的兴亡与唐代中后期的政治》

材料二 法国大革命前,法国曾在路易十四时期经历了称霸欧陆的辉煌,对内发展工商业,对外开疆扩土,波旁王朝的势力遍及整个欧洲,法国资本主义迅速发展,国内财富迅速增加。然而,经济发展的同时,由于政治体制的腐朽、社会阶层的分化、社会分配的不公,法国的社会状况日益恶化,社会矛盾日益尖锐,再加上路易十五对外作战不利,欧洲诸国均敌视法国,在内外矛盾交加之下,启蒙运动又为法国人民指明了革命的方向,所以在诸多因素的综合作用下,波旁王朝迅速由鼎盛走向崩溃。

——摘编自冯德昕《大革命前(1661-1789)法国社会状况的特点及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述唐代后期的统治危机。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出18世纪末法国波旁王朝衰亡与唐代衰亡的本质不同,并分析不同的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈中法封建王朝兴亡的历史启示。

14. 阅读材料,完成下列要求。

材料 近代中国社会经济领域的转型

传统社会 近代社会

转型的表现 经济结构 以小农生产方式为特征的封建自然经济结构

封建自然经济

外国资本主义经济

民族资本主义经济

封建官办经济

经济体制 维持自然经济的体制 发展商品经济与维持小农经济并存的体制

经济政策 重农抑商的经济政策 鼓励实业发展的经济政策

转型的动力 传统认识 传统认识外来压力说;中国自行发展说

新认识 西方资本主义对中国经济的侵略、近代中国对源自西方的资本主义全球扩张文明的应激式学习

——摘编自陈广亮《资本全球化与近代中国社会转型》

依据材料,围绕“近代中国社会经济领域的转型”提出一个观点,并运用中国近代前期的相关史实加以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密。)

15. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 李贽反对长期盛行的轻商贱商的封建流俗,旗帜鲜明地为商贾辩护:“商贾亦何可鄙之有?挟数万之赀,经风涛之险,受辱于关吏,忍诟于市易,辛勤万状,所抉者重,所得者末。然必交结于卿大夫之门,然后可以收其利而远其害,安能傲然而坐于公卿大夫之上哉!”……他还宣扬典型人物和事迹来为商人正名,提出了“良贾何负宏儒”的论断。例如,他在《阿寄传》中赞扬一位市井细民不仅有经商才能,还具有忠厚诚笃的品德;在《商士传》中歌颂小商人程琼拾金不昧的美德,赞叹“孰知其事出士人之上如此也!”

——摘编自周治华《李贽的经济伦理思想与经济治理策论》

材料二 15世纪初开始,佛罗伦萨的知识精英积极肯定财富的价值波焦·布拉乔利尼在《论贪婪》中强调“贪婪”或“占有欲”是人的本能,追求财富是合乎人性的行为,更重要的是,他指出物质占有欲和财富是市民生活、国家和文明的基础……“请不要给我提起那些粗俗、伪善的蠢货,他们披着宗教的外衣,四处游荡,过着不劳而获的生活,却向别人鼓吹贫困和鄙视物质财富……如果所有人只满足于自给自足,那么就不会有人修建教堂和宫室,一切艺术活动都将停止,我们的生活和公共事务将陷入一片混乱。”

——摘编自刘耀春《从“出世”到“入世”:论文艺复兴时期意大利的市民生活伦理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出李贽经济思想形成的社会背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括李贽与波焦·布拉乔利尼经济思想的相同之处,并对后者的经济思想进行简要评价。

阜阳市2020~2021学年度高三教学质量统测试卷

文科综合历史试题(答案)

第I卷(选择题共140分)

本卷共35小题,每小题4分,共140分。在每小题所给的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1. 韩非子说:“士卒之逃事伏匿,附托有威之门,以避徭赋,而上不得者,万数。”这一现象

A. 使中央集权制遭到严重冲击 B. 表明封建人身依附关系趋于强化

C. 对国君统治构成潜在的威胁 D. 为小农经济模式的形成创造条件

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】据材料信息可知,大量的士卒逃逸并依附于有权势的地主贵族,会减少国君控制的人口和财政收入,增强地主贵族的实力,对君主统治构成潜在的威胁,故选C项;材料没有体现中央与地方政府之间的关系,不能反映出中央集权制受到冲击,故排除A项;材料表明逃逸的士兵依附于地主贵族,体现了人身依附关系,但没有对比,无法得出“趋于强化”,故排除B项;小农经济产生的条件是铁犁牛耕的出现和土地私有制的形成,材料没有涉及相关信息,故排除D项。

2. 考古工作者在睡虎地秦墓竹简中发现了“士伍”,他们有属于自己的生产资料和“家室、妻、子”。其中,有人欠政府的债,有人需向政府借器物使用,有人则沦为雇农、佃农,也有人拥有“臣妾、衣服、畜产”。据此可推知,秦代

A. 士兵是主要劳动力 B. 社会阶层呈现流动性

C. 政府征派赋役苛重 D. 自耕农阶层日趋瓦解

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】依据材料中的“有属于自己的生产资料”“家室、妻、子”等信息可知,“土伍”即自耕农,欠政府的债“借器物”“沦为雇农、佃农”“臣妾、衣服、畜产”表明部分自耕农向佃农或地主阶层转化,体现出社会阶层的流动性,故选B项;“士伍”并非士兵,农民是秦代主要劳动力,故排除A项;秦代赋役苛重在题干秦简记载中没有体现,故排除C项;自耕农阶层是秦代农民阶级的重要组成部分,并未瓦解,故排除D项。

3. 朱代书院是相对独立于官学之外的民间性学术研究和教育机构。下图宋代书院的分布从根本上反映了当时

A. 科举取士的盛况 B. 中央集权的加强

C. 南北政局的不同 D. 经济格局的状况

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】宋代书院集中于南方是因为经济重心南移带动文化重心南移,故选D项;A、B两项表述立足于从全国整体考虑,无法解释书院集中于南方的原因,故排除;材料是对两宋时期书院的统计,且书院是民间机构,受政局影响较小,故排除C项。

4. 明初,废除行中书省制,在地方设立布政使,负责行政;提刑按察使,负责监察;都指挥使,负责军政。明初这一措施

A. 有利于中央对地方的管控 B. 是地方行政区划的大变革

C. 仿照了宋代地方管理制度 D. 易于造成地方官吏不作为

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】明代地方设立三司分割原来行省长官的权力,分工明确有利于中央对地乡的管控,加强中央集权,故选A项;明代仍以省作为地方最高行政区划,故排除B项;宋代地方最高长官是知州,故排除C项;地方官吏职责明确,便于提高管理水平,故排除D项。

5. 1840年,英军陈兵于天津海口,向清廷递交照会。接到照会后,清廷拒绝了其中各项要求,同时决定将在粤主持禁烟而为英国所攻击林则徐等,以“措置失当”的罪名,“重治其罪”,为英国“代伸冤抑”。道光帝对此解释道:“总要上不伤国体,下不开边衅。”这表明,此时

A. 清廷尚未认清中英冲突实质 B. 清政府外交政策趋于理性

C. 清朝统治集团主权意识觉醒 D. 中英就鸦片问题达成共识

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】鸦片战争期间,清廷拒绝英国照会中的各项要求,但同时惩治林则徐等人以示让步,在“不伤国体”的前提下寻求“不开边衅”,表明清廷对英国侵华的实质尚未认清,故选A项;清政府对中英态势和对应地位缺乏理性认识,故排除B项;清朝统治者关注的“国体”实质上是封建统治,并非国家主权,故排除C项;题干中的处置措施是清政府单方面的行为,并未涉及英国的态度,故排除D项。

6. 自1911年10月11日起,上海的《民立报》通过专电、专栏等各种形式对武昌事件进行详细的连续报道,“报纸一出,购者纷至,竟至有出银元一元不能购得一份者”。这反映出

A. 共和思想广泛传播 B. 媒体借革命大肆敛财

C. 国人对时政的关注 D. 清朝统治已不得人心

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】结合所学知识可知,辛亥革命时期,报刊以各种形式对“武昌事件进行详细的连续报道”,人们争相抢购相关报纸等,反映出当时国人对时政的关注,C项正确;材料不能说明共和思想得到了广泛传播,A项错误;媒体借革命大肆敛财与材料主旨不符,排除B项;清朝统治已不得人心在材料中没有体现,D项错误。

7. 1922年7月,中共二大通过了《世界大势与中国共产党》《民主的联合战线》《中国共产党加人第三国际》《工会运动与共产党》《国际帝国主义与中国和中国共产党》《少年运动问题》《妇女运动》等决议。这说明此时的中国共产党

A. 确立了马克思主义的指导地位 B. 成为国民革命运动的中流砥柱

C. 找到实现革命胜利的正确道路 D. 对当时国际国内形势认识较全面

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据中共二大通过的决议可知,中国共产党以国际视野审视自身在民主联合战线、工人运动、少年运动、妇女运动等方面的历史使命,说明中国共产党对当时国际国内形势的认识较为全面,故选D项;在中共一大上,马克思主义即已确立了在党内的指导地位,故排除A项;国民革命运动兴起于1924年,故排除B项;中国革命正确道路是在土地革命战争时期找到的,故排除C项。

8. 下表所示是20世纪50年代沈阳飞机制造厂的创建及发展情况(部分)。这反映出当时

1951年6月29日 担负飞机修理任务的112厂在抗美援朝的烽火中诞生。

1953年5月15日 中苏两国政府正式签订了苏联援助中国156项重点建设的协议,其中包括112厂从1953年开始扩建,1956年建成年产1000架喷气式歼击机的项目。

1954年1月13日 国家计划委员会批准了将12厂扩建为喷气式歼击机制造厂的总体设计任务书。

1956年9月9日 喷气式飞机制造成功。

A. 国家重视发展重工业 B. 主要靠引进技术发展工业

C. 计划经济体制已建立 D. 西方国家仍在敌视新中国

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】苏联援助中国建造飞机制造厂,可见当时中国重视发展重工业,故选A项;材料并未显示主要靠引进技术发展工业、计划经济体制已建立、西方的敌视封锁,故排除B、C、D三项。

9. 最初罗马法学家的法律解答,仅供当事人及司法机关参考,不具有法律效力。但是到哈德良等帝王统治时期,均专门指定一些法学家, 授以公开解答法律的特权,明令各级司法官吏的审判活动必须受这些法学家司法解释的约束。罗马皇帝这-做法

A. 凸显古罗马立法的随意性 B. 丰富了罗马法的来源

C. 诠释了罗马法的阶级属性 D. 破坏了司法权的独立

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】材料中罗马皇帝赋予部分法学家的司法解释以法律效力,使法学家的司法解释成为罗马法的重要组成部分,故选B项;法学家的司法解释被赋予法律效力,成为罗马法的重要组成部分,说明这一时期罗马立法形式灵活多样不是随意,故排除A项;材料中罗马皇帝的做法体现不出阶级性,故排除C项;材料中罗马皇帝明令各级司法官吏的审判活动必须受这些法学家的司法解释的约束;并不是破坏司法权的独立,当时并不存在司法独立,故排除D项。

10. 在19世纪初期的法国,人们对理性王国极度失望,当时有人指出经济自由是“一切灾难中的灾难”,雇佣劳动制度是“恢复奴隶制度”。出现这一现象的根源在于

A. 重商主义的经济政策 B. 当时的社会制度

C. 自由放任的经济政策 D. 严重的社会对立

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】结合所学知识可知,19世纪初,法国人不满当时的经济原则和雇佣劳动制度,“对理性王国极度失望”等,根源在于当时的社会制度需要进一步发展完善,B项正确;重商主义的经济政策已经不再适应工业革命时期资本主义经济的发展,不是法国人产生不满情绪的根源,A项错误;自由放任的经济政策是社会问题的一部分,不是人们不满情绪产生的根源,C项错误;严重的社会对立是社会问题的具体表现,不是问题的根源,排除D项。

11. 1905年,马蒂斯等一批青年艺术家作品被评论家称为“野兽般的艺术”,他们都强调在创作中用大色块和豪放不拘的线条表现个人的主观感受和自由意志。该流派

A. 延续了批判现实主义的风格 B. 丰富了浪漫主义的艺术内涵

C. 体现了现代主义的艺术潮流 D. 表达了理性主义的价值追求

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】结合所学知识可知,20世纪初,“野兽般的艺术”及其在创作中强调表现个人的主观感受和自由意志,体现了现代主义的艺术特点,C项正确;延续了批判现实主义的风格与“野兽般的艺术”“大色块和豪放不拘”等不符,排除A项;材料中展示的艺术风格与浪漫主义强调抒发个人情感、积极追寻理想的特色不符,排除B项;表达了理性主义的价值追求与强调表现“主观感受和自由意志”不符,排除D项。

12. 21世纪以来,不仅各种不同层次的区域经济集团数量大量增加,而且欧盟“东扩“以及亚大经合组织制度化,原有的区域经济集团也不断取得新发展。这表明

A. 贸易保护主义大行其道 B. 经济全球化得到发展

C. 南北经济合作日益频繁 D. 新兴经济体发展迅猛

【答案】B

【解析】

【详解】区域集团化是经济全球化发展的必经阶段,21世纪以来区域集团得到较快发展,说明经济全球化得到发展,B正确;区域集团发展意味着贸易壁垒在不断被打破,排除A;区域集团发展不能证明南北经济合作日益频繁,排除C;题干中的经济集团并未特指新兴经济体,排除D。

第Ⅱ卷(非选择题)

本卷共9小题,每个试题考生都必须作答,共160分。

13. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝后期,战争不断,经济政治衰退,唐宣宗大中十三年(859年),爆发民变,经济重地的江南地区经过黄巢之乱的打击,唐朝统治已名存实亡。宰相与宦官争权不断,宦官专权与朋党之争不休,907年,节度使朱温废掉唐朝皇帝建立后梁。

——摘编自吴文良《泽潞刘氏的兴亡与唐代中后期的政治》

材料二 法国大革命前,法国曾在路易十四时期经历了称霸欧陆的辉煌,对内发展工商业,对外开疆扩土,波旁王朝的势力遍及整个欧洲,法国资本主义迅速发展,国内财富迅速增加。然而,经济发展的同时,由于政治体制的腐朽、社会阶层的分化、社会分配的不公,法国的社会状况日益恶化,社会矛盾日益尖锐,再加上路易十五对外作战不利,欧洲诸国均敌视法国,在内外矛盾交加之下,启蒙运动又为法国人民指明了革命的方向,所以在诸多因素的综合作用下,波旁王朝迅速由鼎盛走向崩溃。

——摘编自冯德昕《大革命前(1661-1789)法国社会状况的特点及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述唐代后期的统治危机。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出18世纪末法国波旁王朝衰亡与唐代衰亡的本质不同,并分析不同的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈中法封建王朝兴亡的历史启示。

【答案】(1)危机:藩镇割据;战乱不断;经济衰退;农民起义;宦官专权;朋党之争。

(2)本质不同:法国波旁王朝衰亡是由于资产阶级革命爆发,废除封建专制制度建立资产阶级共和国是社会制度变革;唐代是被节度使朱温建立的后梁取代,是封建王朝的更替。

原因:法国封建制度腐朽,唐代封建制度发展成熟;法国资本主义经济迅速发展,唐代小农经济占主导;法国启蒙运动描绘了资产阶级政治蓝图,唐代儒学占据封建正统地位;欧洲诸国敌视法国,内外矛盾交织,唐代则外患较轻

(3)历史启示:统治者要关爱百姓和关注民生;政局稳定有利于社会发展;封建王朝的发展、强盛、衰亡是历史发展的必然趋势。

【解析】

【分析】

【详解】(1)根据材料“唐朝后期,战争不断经济政治衰退”黄巢之乱”“宦官专权与朋党之争不休”等信息并结合所学知识,即可得出藩镇割据、战乱不断、经济衰退、农民起义、宦官专权、朋党之争等。

(2)第一小问“18世纪末法国波旁王朝衰亡与唐代衰亡本质不同”,要先明确两国政权更替的内涵,再升华到制度变革的层面。第二小问“原因”,可结合所学知识,从两国的政治、经济、思想等方面作答。

(3)“历史启示”,结合材料和所学知识,从两国封建王朝灭亡的教训入手,可从加强与百姓的联系、关注民生等角度作答。

14. 阅读材料,完成下列要求。

材料 近代中国社会经济领域的转型

传统社会 近代社会

转型的表现 经济结构 以小农生产方式为特征的封建自然经济结构

封建自然经济

外国资本主义经济

民族资本主义经济

封建官办经济

经济体制 维持自然经济的体制 发展商品经济与维持小农经济并存的体制

经济政策 重农抑商的经济政策 鼓励实业发展的经济政策

转型的动力 传统认识 传统认识外来压力说;中国自行发展说

新认识 西方资本主义对中国经济的侵略、近代中国对源自西方的资本主义全球扩张文明的应激式学习

——摘编自陈广亮《资本全球化与近代中国社会转型》

依据材料,围绕“近代中国社会经济领域的转型”提出一个观点,并运用中国近代前期的相关史实加以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密。)

【答案】示例:观点:西方资本主义的扩张引发了近代前期中国经济结构的变革。论述:1840年,英国为开辟商品销售市场,掠夺原料,发动了侵略中国的鸦片战争,随着中国战败及各种不平等条约的签订外国商品纷纷涌入中国,中国传统的封建自然经济结构——以小农生产方式为核心的大陆型自足经济系统开始逐步解体,中国社会的经济结构开始演变为封建的自然经济和外国的资本主义经济并存的形式;从19世纪六七十年代开始,由于地主阶级洋务派开展的洋务运动,中国社会的经济领域增添了洋务经济;资本主义在华兴办企业的刺激和洋务运动的诱导下,19世纪六七十年代中国产生了民族资本主义经济,中国社会的经济结构逐步形成以封建的自然经济为主体,四种经济形式——封建自然经济、外国资本主义经济、洋务经济、民族资本主义经济并存的经济结构。综上所述,随着资本主义经济的入侵,传统自然经济逐步解体,中国的经济结构随之发生变化。(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

【解析】

【分析】

【详解】本题属于开放性试题。首先,根据题目要求,紧扣“近代中国社会经济领域的转型”这一主题,结合材料信息和所学知识,选取表格中放入一个角度或方面提出观点,例如根据“转型的动力”一栏提出“西方资本主义的扩张引发了近代前期中国经济结构的变革”。其次,结合所学中国近代史的相关知识,围绕观点,从近代列强侵华战争及签订的不平等条约对中国经济结构的影响以及洋务运动、中国民族资本主义经济对中国经济结构的影响等角度进行论述。最后,围绕论点进行总结概括,突出西方资本主义经济入侵对中国经济结构改变的作用。

示例:观点:西方资本主义的扩张引发了近代前期中国经济结构的变革。论述:1840年,英国为开辟商品销售市场,掠夺原料,发动了侵略中国的鸦片战争,随着中国战败及各种不平等条约的签订外国商品纷纷涌入中国,中国传统的封建自然经济结构--以小农生产方式为核心的大陆型自足经济系统开始逐步解体,中国社会的经济结构开始演变为封建的自然经济和外国的资本主义经济并存的形式;从19世纪六七十年代开始,由于地主阶级洋务派开展的洋务运动,中国社会的经济领域增添了洋务经济;资本主义在华兴办企业的刺激和洋务运动的诱导下,19世纪六七十年代中国产生了民族资本主义经济,中国社会的经济结构逐步形成以封建的自然经济为主体,四种经济形式--封建自然经济、外国资本主义经济、洋务经济、民族资本主义经济并存的经济结构。综上所述,随着资本主义经济的入侵,传统自然经济逐步解体,中国的经济结构随之发生变化。

15. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 李贽反对长期盛行的轻商贱商的封建流俗,旗帜鲜明地为商贾辩护:“商贾亦何可鄙之有?挟数万之赀,经风涛之险,受辱于关吏,忍诟于市易,辛勤万状,所抉者重,所得者末。然必交结于卿大夫之门,然后可以收其利而远其害,安能傲然而坐于公卿大夫之上哉!”……他还宣扬典型人物和事迹来为商人正名,提出了“良贾何负宏儒”的论断。例如,他在《阿寄传》中赞扬一位市井细民不仅有经商才能,还具有忠厚诚笃的品德;在《商士传》中歌颂小商人程琼拾金不昧的美德,赞叹“孰知其事出士人之上如此也!”

——摘编自周治华《李贽的经济伦理思想与经济治理策论》

材料二 15世纪初开始,佛罗伦萨的知识精英积极肯定财富的价值波焦·布拉乔利尼在《论贪婪》中强调“贪婪”或“占有欲”是人的本能,追求财富是合乎人性的行为,更重要的是,他指出物质占有欲和财富是市民生活、国家和文明的基础……“请不要给我提起那些粗俗、伪善的蠢货,他们披着宗教的外衣,四处游荡,过着不劳而获的生活,却向别人鼓吹贫困和鄙视物质财富……如果所有人只满足于自给自足,那么就不会有人修建教堂和宫室,一切艺术活动都将停止,我们的生活和公共事务将陷入一片混乱。”

——摘编自刘耀春《从“出世”到“入世”:论文艺复兴时期意大利的市民生活伦理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出李贽经济思想形成的社会背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括李贽与波焦·布拉乔利尼经济思想的相同之处,并对后者的经济思想进行简要评价。

【答案】(1)背景:明代中后期商品经济迅速发展,资本主义萌芽出现;理学思想目益僵化,重义轻利和重农抑商观念浓厚;明代后期政治腐败,封建制度日趋没落。

(2)相同之处:肯定财富的价值;强调商业的意义;批判传统禁欲思想,肯定人的正当私欲。(评价:冲击了教会的思想禁锢,促进了欧洲的思想解放,推动了经济发展和社会进步;一定程度上助长了个人私欲,对社会秩序造成一定危害。

【解析】

【分析】

【详解】(1)关于“背景”,根据材料信息“长期盛行的轻商贱商的封建流俗”“受辱于关更,忍诟于市易”“交结于卿大夫之门,然后可以收其利而远其害”“良贾何负宏儒”忠厚诚笃的品德“拾金不昧的美德” 再结合所学明代相关知识,即可从经济、思想、政治等方面“指出”。

(2)第一小问“相同之处”,根据材料信息“为商贾辩护”“收其利而远其害”“为商人正名”“经商才能”“肯定财富的价值”“合乎人性的行为”“市民生活、国家和文明的基础”“鼓吹贫困和鄙视物质财富”“生活和公共事务”,结合所学15~16世纪中西方相关知识,即可从财富价值、商业意义、批判传统等方面进行“概括”;第二小问“评价”,基于该学者的主张,再结合文艺复兴的相关知识,即可从思想解放、经济发展、社会进步、私欲膨胀、社会秩序等角度分积极和消极两个方面进行作答。

同课章节目录