名师导学——19 鱼我所欲也

文档属性

| 名称 | 名师导学——19 鱼我所欲也 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 19.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-12-08 21:41:50 | ||

图片预览

文档简介

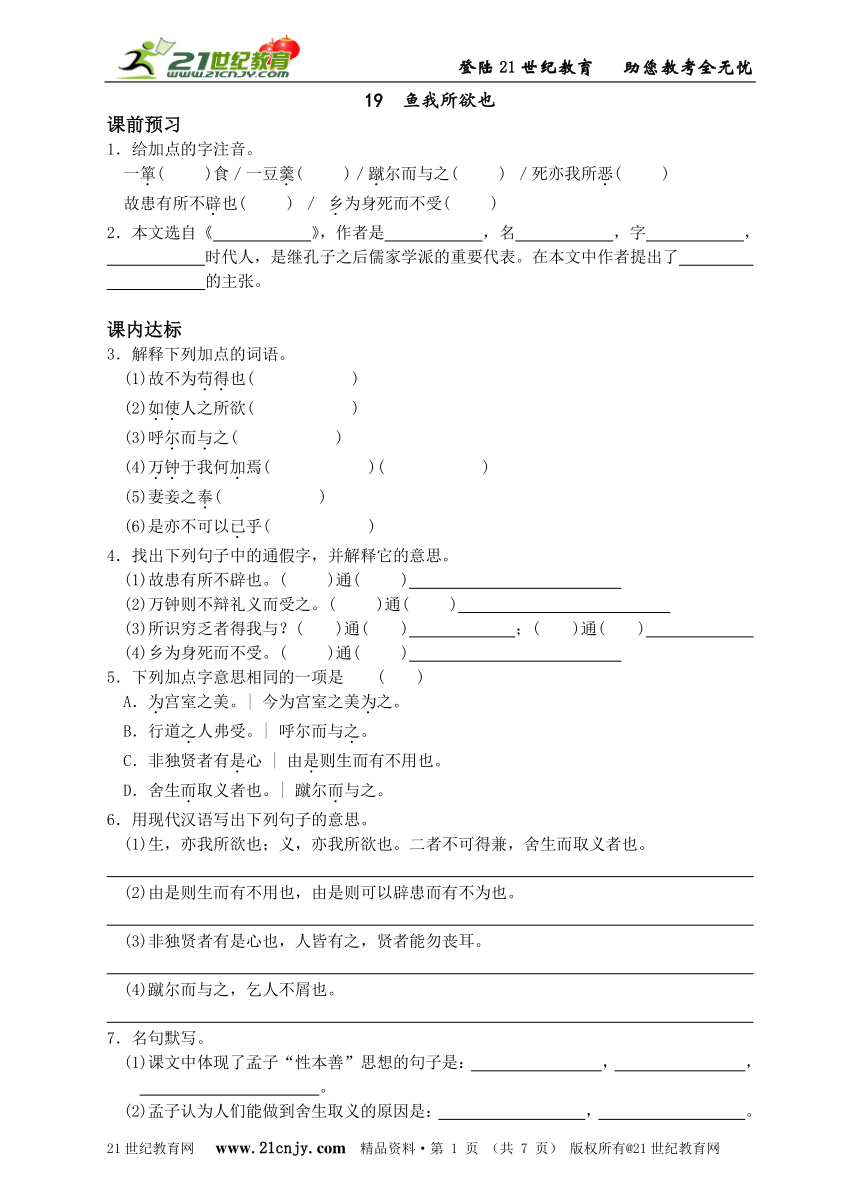

19 鱼我所欲也

课前预习

1.给加点的字注音。

一箪( )食/一豆羹( )/蹴尔而与之( ) /死亦我所恶( )

故患有所不辟也( ) / 乡为身死而不受( )

2.本文选自《 》,作者是 ,名 ,字 ,

时代人,是继孔子之后儒家学派的重要代表。在本文中作者提出了

的主张。

课内达标

3.解释下列加点的词语。

(1)故不为苟得也( )

(2)如使人之所欲( )

(3)呼尔而与之( )

(4)万钟于我何加焉( )( )

(5)妻妾之奉( )

(6)是亦不可以已乎( )

4.找出下列句子中的通假字,并解释它的意思。

(1)故患有所不辟也。( )通( )

(2)万钟则不辩礼义而受之。( )通( )

(3)所识穷乏者得我与?( )通( ) ;( )通( )

(4)乡为身死而不受。( )通( )

5.下列加点字意思相同的一项是 ( )

A.为宫室之美。| 今为宫室之美为之。

B.行道之人弗受。| 呼尔而与之。

C.非独贤者有是心 | 由是则生而有不用也。

D.舍生而取义者也。| 蹴尔而与之。

6.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

(2)由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

(3)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(4)蹴尔而与之,乞人不屑也。

7.名句默写。

(1)课文中体现了孟子“性本善”思想的句子是: , ,

。

(2)孟子认为人们能做到舍生取义的原因是: , 。

(3)文中所列举的有的人失掉了固有的善心(“失其本心”)的行为是: 。

(4)人们不辩礼义地接受万钟的原因是: , ,

。

(5)文中与“不食嗟来之食”的意思相同的句子是: , 。 8.请用“/”为下列各句做适当的朗读停顿。

(1)所 欲 有 甚 于 生 者。

(2)如 使 人 之 所 欲 莫 甚 于 生。

(3)使 人 之 所 恶 莫 甚 于 死 者。

(4)乡 为 身 死 而 不 受,今 为 宫 室 之 美 为 之。

(5)是 亦 不 可 以 已 乎。

9.下列表述有误的一项是 ( )

A.末段用一组排比句,表达了作者对“不辩礼义而受之”的人的痛惜与贬斥之情。

B.“非独贤者有是心也”这句话中的“是心”指的是“舍生取义”这种思想。

C.本文从“主张舍生取义”和“反对见利忘义”两个角度论证论点。

D.文中用“行人弗受”与“乞人不屑”两个反面例子来证明“义”的重要性。

扩展阅读

(一)乐以天下,忧以天下

选自《孟子·梁惠王上》

齐宣王见孟子于雪宫①。王曰:“贤者亦有此乐乎②?”孟子对曰:“有。人不得,则非其上矣③。不得而非其上者,非也;为民上而不与民同乐者④,亦非也。乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”

[注释] ①雪官:齐国宫殿名,是一座郊外别墅。 ②贤者:指孟子。此乐:指住着豪华别墅的快乐。 ③非:批评。 ④为民上:统治者。上,君主。

10.解释下列加点的词语。

(1)亦非也( )

(2)乐民之乐者( )

(3)忧民之忧者( )

11.下面加点词语的意义相同的两项是 ( )

A.齐宣王见孟子于雪宫。| 所欲有甚于生者。

B.为民上而不与民同乐者。| 蹴尔而与之。

C.乐民之乐者。| 今为宫室之美为之。

D.民亦忧其忧。| 此之谓失其本心。

12.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)为民上而不与民同乐者,亦非也。

(2)乐以天下,忧以天下。

13.在这段文章里,孟子宣扬了怎样的政治主张?

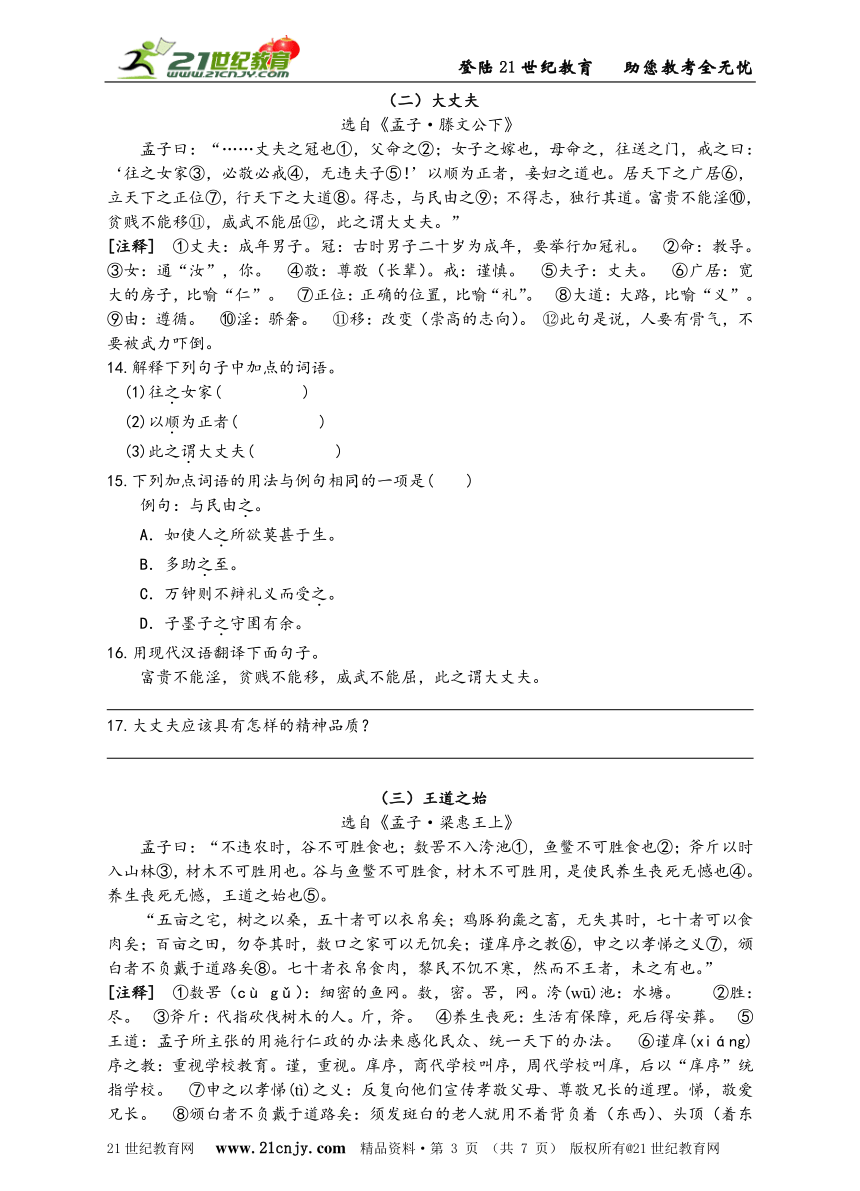

(二)大丈夫

选自《孟子·滕文公下》

孟子曰:“……丈夫之冠也①,父命之②;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家③,必敬必戒④,无违夫子⑤!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居⑥,立天下之正位⑦,行天下之大道⑧。得志,与民由之⑨;不得志,独行其道。富贵不能淫⑩,贫贱不能移?,威武不能屈?,此之谓大丈夫。”

[注释] ①丈夫:成年男子。冠:古时男子二十岁为成年,要举行加冠礼。 ②命:教导。 ③女:通“汝”,你。 ④敬:尊敬(长辈)。戒:谨慎。 ⑤夫子:丈夫。 ⑥广居:宽大的房子,比喻“仁”。 ⑦正位:正确的位置,比喻“礼”。 ⑧大道:大路,比喻“义”。 ⑨由:遵循。 ⑩淫:骄奢。 ?移:改变(崇高的志向)。 ?此句是说,人要有骨气,不要被武力吓倒。

14.解释下列句子中加点的词语。

(1)往之女家( )

(2)以顺为正者( )

(3)此之谓大丈夫( )

15.下列加点词语的用法与例句相同的一项是( )

例句:与民由之。

A.如使人之所欲莫甚于生。

B.多助之至。

C.万钟则不辩礼义而受之。

D.子墨子之守圉有余。

16.用现代汉语翻译下面句子。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

17.大丈夫应该具有怎样的精神品质?

(三)王道之始

选自《孟子·梁惠王上》

孟子曰:“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池①,鱼鳖不可胜食也②;斧斤以时入山林③,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也④。养生丧死无憾,王道之始也⑤。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教⑥,申之以孝悌之义⑦,颁白者不负戴于道路矣⑧。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

[注释] ①数罟(cù gǔ):细密的鱼网。数,密。罟,网。洿(wū)池:水塘。 ②胜:尽。 ③斧斤:代指砍伐树木的人。斤,斧。 ④养生丧死:生活有保障,死后得安葬。 ⑤王道:孟子所主张的用施行仁政的办法来感化民众、统一天下的办法。 ⑥谨庠(xiáng)序之教:重视学校教育。谨,重视。庠序,商代学校叫序,周代学校叫庠,后以“庠序”统指学校。 ⑦申之以孝悌(tì)之义:反复向他们宣传孝敬父母、尊敬兄长的道理。悌,敬爱兄长。 ⑧颁白者不负戴于道路矣:须发斑白的老人就用不着背负着(东西)、头顶(着东西)在大路上(奔波劳累)了。颁,通“斑”。

18.解释下列加点的词语。

(1)谷不可胜食也( )

(2)养生丧死无憾( )

(3)五十者可以衣帛矣( )

(4)鸡豚狗彘之畜( )

19.下列加点词语的意思相同的一项是 ( )

A.斧斤以时入山林。| 则凡可以得生者何不用也?

B.谷与鱼鳖不可胜食。| 呼尔而与之。

C.王道之始也。| 使人之所恶莫甚于死。

D.颁白者不负戴于道路矣。| 所欲有甚于生者。

20.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。

(2)七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

21.孟子认为行“王道”者无敌于天下,本文中“王道”包括物质和精神两个方面的主要内容,它们分别是什么?

(四)

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 (选自《鱼我所欲也》)

【乙】公孙仪相鲁而嗜鱼①,一国争买鱼而献之②。公孙仪不受。其弟子谏曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼③,故不受也。夫即受鱼④,必有下人之色⑤;有下人之色,将枉于法⑥;枉于法,则免于相。虽嗜鱼,彼必不能常给我鱼⑦,我又不能自给鱼;即无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”此明夫恃人不如自恃也,明于人之为己者不如已之自为也。 (选自《韩非子·外储说右下》)

[注释]①公孙仪:春秋时鲁穆公的国相。 ②一国:整个都城的人。国,都城。 ③夫:发语词,用于引起下文的议论。唯:因为。 ④即:假如。 ⑤下人:迁就他人。 ⑥枉:歪曲。 ⑦给(jǐ):供给,供应。

22.解释下列加点的词语。

(1)蹴尔而与之( )

(2)万钟则不辩礼义而受之( )

(3)公孙仪相鲁而嗜鱼( )

(4)我能长自给鱼( )

23.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)乡为身死而不受,今为宫室之美为之。

(2)此明夫恃人不如自恃也,明于人之为己者不如己之自为也。

24.甲文“此之谓失其本心”中的“此”指代什么?乙文中的哪句话表达了公孙仪的观点?

25.概括这两个语段在内容上的相同之处。

课文知识链接

1.关于“本心”

孟子主张“性本善”,即人性本来是善的,所谓“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之”。这种善的天性,就是人的“本心”。“本心”是仁、义、礼、智这几种道德的萌芽形态,即“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让(恭谦)之心,礼之端也;是非之心,智之端也”。人应该保护好自己的“本心”,并将它发扬先大,从而成为道德上完善的人。只要“本心”在,即使在生死关头,人也能经受住考验;而如果丧失了“本心”,人就会做出有损于人格的事情来。

2.有关正义的名人名言

宁以义死,不苟幸生,而视死如归。 ——宋 欧阳修

正义是苦难者的希望和犯罪者的畏惧之所在。 ——美国 惠蒂尔

就是因为有了正义感,人才成为人,而不成为狼。 ——英国 培根

正义是人类最大的利益。 ——美国 韦伯斯特

正义像上帝的王国,它不是我们身外的一个事实,而是我们内心的一种热烈向往。

—一英国 爱略特

真理是正义的侍女,自由是正义的孩儿,和平是正义的伙伴;安全化在它的步履中,胜利跟在它的裙裾后。 ——美国 西·史密斯

利己之心使我们受到迷惑,只有正义的希望才不会使我们误入歧途。 ——法国 卢梭

参考答案:

19 鱼我所欲也

1.dān;gēng;cù;wù;bì;xiàng 2.《孟子·告子上》;孟子;轲;子舆;战国;舍生取义 3.(1)苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思;(2)假使;(3)助词,无义;给;(4)高位厚禄;益处;(5)侍奉;(6)停止 4.(1)“辟”通“避”,逃避;(2)“辩”通“辨”,辨别;(3)“得”通“德”,感激;“与”通“欤”,语气助词;(4)“乡”通“向”,从前5.C(代词,此)(A介词.为了;动词,做;B助词,的;代词,他;D表示递进关系的连词;表示修饰关系的连词) 6.(1)生命是我想要的,道义也是我想要的,(如果)这两样东西不能同时拥有,(那么我)就以牺牲生命(为代价)来获得道义。(2)采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人就是不肯采用。(3)不 仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丢掉罢了。(4)用脚踢着(或踩过)给人家,乞丐也不愿意接受。7.(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳;(2)所恶有甚于死者,故患有所不辟也;(3)万钟则不辩礼义而受之;(4)为宫室之美,妻妾之奉。所始穷乏者得我;(5)呼尔而与之,行道之人弗受。或:蹴尔而与之,乞人不屑也。 8.(1)所欲/有甚于生者;(2)如使/人之所欲/莫甚于生;(3)使/人之所恶/莫甚于死者;(4)乡/为身死而不受,今/为宫室之美/为之;(5)是/亦不可以已乎。 9.D(这两个是正面例子) 10。(1)错误,不对;(2)以……为乐;(3)以……为忧 11.C(助词,的)D(他的)(A介词,在;介词,比;B表转折的连词,却;表修饰的连词) 12.见译文。 13.行仁政,与民同乐。 l4.(1)到;(2)顺从;(3)叫做 l5.C(代词)(A助词,的;B动词,到;D结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性) 16.见译文。17.坚守仁、义、礼,富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。l8.(1)吃;(2)缺憾;(3)穿;(4)养 19.C(助词,的)(A根据;用来;B连词,和;动词,给;D介词,在;介词,比) 20.见译文。 21.让老百姓丰衣足食,并对他们进行教育。 22.(1)用脚踢;(2)通“辨”,辨别;(3)特别喜爱;(4)长久 23.(1)从前即使死掉也不接受(不符合符礼义的东西),现在却为了装饰宫室而接受了。(2)老师您喜欢吃鱼却不接受(别人送给的)鱼,为什么呢? 24.甲:万钟则不辩礼义而受之。(或:乡为身死而不受,今为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我而为之。如用自己的话答出这个意思也可) 乙:此明夫恃人不如自恃也。 25.两个语段都是写在利与义面前如何抉择的问题。

《乐以天下,忧以天下》参考译文 齐宣王见孟子于雪宫。齐宣王在别墅雪宫里接见孟子。王曰:“贤者亦有此乐乎?”齐宣王说:“贤人也有居住这样的快乐吗?”孟子对曰:“有。孟子回答说:“有。人不得,则非其上矣。人们要是得不到(这种快乐),就会批评他们的国君。不得而非其上者,非也,为民上而不与民同乐者,亦非也。得不到这种快乐就批评国君是不对的,(1)作为百姓的国君却不与百姓一同快乐,也是不对的。乐民之乐者,民亦乐其乐;(国君)以百姓的快乐为快乐,百姓也会以(国君)的快乐为快乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。(国君)以百姓的忧愁为忧愁,百姓也会以国君的忧愁为忧愁。乐以天下,忧以天下,(2)以天下人(的快乐)为快乐,以天下人(的忧愁)为忧愁,然而不王者,未之有也。”这样还不能够称王天下,是没有过的。”

《大丈夫》参考译文 孟子曰:“……丈夫之冠也,父命之;孟子说:“……男子到举行成年加冠礼的时候,父亲要教导他;女子之嫁也,母命之,往送之门,女儿出嫁时,母亲要教导她,送她到(男方的)家门口,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’告诉她说:‘到你(丈夫)的家,一定要尊敬(长辈),一定要谨慎行事,不要违背丈夫(的意愿)!’以顺为正者,妾妇之道也。以顺从(丈夫)为正理,是为人妻子的道理。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。居住在天下最广大的居所里,站立在天下最正大的位置上,行走在天下最广阔的道路上。得志,与民由之;不得志,独行其道。能实现志向,就和民众一起走大道;不能实现志向,就独自固守自己的原则。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”富贵不能使(他)骄奢,贫贱不能使(他)改变志向,武力不能使(他)屈服:这样的人才能称为大丈夫。”

《王道之始》参考译文 孟子曰:“不违农时,谷不可胜食也;孟子说:“不耽误农业生产的季节,粮食就吃不尽(意思是在农忙季节不应让百姓为公家服役)。数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;密网不下池沼(捕鱼),鱼鳖就会吃不尽。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。人们按照时节入山砍伐树木(不要影响树木的生长),木材就会用不尽。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。粮食和鱼鳖吃不完,木材用不尽,这样老百姓就生活有保障,死后得安葬,衣食无忧了。养生丧死无憾,王道之始也。生活有保障,死后得安葬,衣食无忧,这是王道的开端。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;“五亩的宅地,(在屋前屋后)种上桑树,五十岁的人就可以穿丝织品了;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;鸡、猪、狗的饲养,不要耽误(繁殖的)时节,七十岁的老人就可以吃肉了。百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;(1)百亩的耕地,不要耽误它的生产季节,数口人的家庭就不挨饿了。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。重视办学,搞好教育,反复进行孝敬父母、敬爱兄长的教育,须发花白的老人就不会头顶着或背负着重物走在路上了。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”(2)七十岁的人穿衣吃肉,普通百姓饿不着、冻不着,能达到这样的地步,却不能统一天下而称王的,是不曾有过的事。”

《公孙仪嗜鱼》参考译文 公孙仪相鲁而嗜鱼,公孙仪在鲁国当宰相,特别喜欢吃鱼,一国争买鱼而献之。公孙仪不受。都城里的人争相买鱼献给他,公孙仪却不接受。其弟子谏曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”他的弟子规劝道:“老师您喜欢吃鱼却不接受别人的鱼,这是为什么呢?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。(他)回答说:“正因为喜欢吃鱼,所以才不接受。夫即受鱼,必有下人之色;有下人之色,将枉于法;枉于法,则免于相,假如收了(别人的)鱼,一定会有迁就他人的表现;有迁就他人的表现,就会徇私枉法;徇私枉法就会被罢免相位。虽嗜鱼,彼必不能常给我鱼,我又不能自给鱼;虽然我(仍旧)喜欢吃鱼,(那时)这些人必定不会长久地送鱼给我,我又不能自己供给自己鱼。即无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”假如不收(别人的)鱼,就不会被罢免宰相,尽管喜欢吃鱼,我能够长期自己供给自己鱼。”此明夫恃人不如自恃也,明于人之为己者不如己之自为也。(2)这个事例说明依靠别人不如依靠自己,说明了靠别人帮助自己不如自己帮助自己。

课前预习

1.给加点的字注音。

一箪( )食/一豆羹( )/蹴尔而与之( ) /死亦我所恶( )

故患有所不辟也( ) / 乡为身死而不受( )

2.本文选自《 》,作者是 ,名 ,字 ,

时代人,是继孔子之后儒家学派的重要代表。在本文中作者提出了

的主张。

课内达标

3.解释下列加点的词语。

(1)故不为苟得也( )

(2)如使人之所欲( )

(3)呼尔而与之( )

(4)万钟于我何加焉( )( )

(5)妻妾之奉( )

(6)是亦不可以已乎( )

4.找出下列句子中的通假字,并解释它的意思。

(1)故患有所不辟也。( )通( )

(2)万钟则不辩礼义而受之。( )通( )

(3)所识穷乏者得我与?( )通( ) ;( )通( )

(4)乡为身死而不受。( )通( )

5.下列加点字意思相同的一项是 ( )

A.为宫室之美。| 今为宫室之美为之。

B.行道之人弗受。| 呼尔而与之。

C.非独贤者有是心 | 由是则生而有不用也。

D.舍生而取义者也。| 蹴尔而与之。

6.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

(2)由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

(3)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(4)蹴尔而与之,乞人不屑也。

7.名句默写。

(1)课文中体现了孟子“性本善”思想的句子是: , ,

。

(2)孟子认为人们能做到舍生取义的原因是: , 。

(3)文中所列举的有的人失掉了固有的善心(“失其本心”)的行为是: 。

(4)人们不辩礼义地接受万钟的原因是: , ,

。

(5)文中与“不食嗟来之食”的意思相同的句子是: , 。 8.请用“/”为下列各句做适当的朗读停顿。

(1)所 欲 有 甚 于 生 者。

(2)如 使 人 之 所 欲 莫 甚 于 生。

(3)使 人 之 所 恶 莫 甚 于 死 者。

(4)乡 为 身 死 而 不 受,今 为 宫 室 之 美 为 之。

(5)是 亦 不 可 以 已 乎。

9.下列表述有误的一项是 ( )

A.末段用一组排比句,表达了作者对“不辩礼义而受之”的人的痛惜与贬斥之情。

B.“非独贤者有是心也”这句话中的“是心”指的是“舍生取义”这种思想。

C.本文从“主张舍生取义”和“反对见利忘义”两个角度论证论点。

D.文中用“行人弗受”与“乞人不屑”两个反面例子来证明“义”的重要性。

扩展阅读

(一)乐以天下,忧以天下

选自《孟子·梁惠王上》

齐宣王见孟子于雪宫①。王曰:“贤者亦有此乐乎②?”孟子对曰:“有。人不得,则非其上矣③。不得而非其上者,非也;为民上而不与民同乐者④,亦非也。乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”

[注释] ①雪官:齐国宫殿名,是一座郊外别墅。 ②贤者:指孟子。此乐:指住着豪华别墅的快乐。 ③非:批评。 ④为民上:统治者。上,君主。

10.解释下列加点的词语。

(1)亦非也( )

(2)乐民之乐者( )

(3)忧民之忧者( )

11.下面加点词语的意义相同的两项是 ( )

A.齐宣王见孟子于雪宫。| 所欲有甚于生者。

B.为民上而不与民同乐者。| 蹴尔而与之。

C.乐民之乐者。| 今为宫室之美为之。

D.民亦忧其忧。| 此之谓失其本心。

12.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)为民上而不与民同乐者,亦非也。

(2)乐以天下,忧以天下。

13.在这段文章里,孟子宣扬了怎样的政治主张?

(二)大丈夫

选自《孟子·滕文公下》

孟子曰:“……丈夫之冠也①,父命之②;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家③,必敬必戒④,无违夫子⑤!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居⑥,立天下之正位⑦,行天下之大道⑧。得志,与民由之⑨;不得志,独行其道。富贵不能淫⑩,贫贱不能移?,威武不能屈?,此之谓大丈夫。”

[注释] ①丈夫:成年男子。冠:古时男子二十岁为成年,要举行加冠礼。 ②命:教导。 ③女:通“汝”,你。 ④敬:尊敬(长辈)。戒:谨慎。 ⑤夫子:丈夫。 ⑥广居:宽大的房子,比喻“仁”。 ⑦正位:正确的位置,比喻“礼”。 ⑧大道:大路,比喻“义”。 ⑨由:遵循。 ⑩淫:骄奢。 ?移:改变(崇高的志向)。 ?此句是说,人要有骨气,不要被武力吓倒。

14.解释下列句子中加点的词语。

(1)往之女家( )

(2)以顺为正者( )

(3)此之谓大丈夫( )

15.下列加点词语的用法与例句相同的一项是( )

例句:与民由之。

A.如使人之所欲莫甚于生。

B.多助之至。

C.万钟则不辩礼义而受之。

D.子墨子之守圉有余。

16.用现代汉语翻译下面句子。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

17.大丈夫应该具有怎样的精神品质?

(三)王道之始

选自《孟子·梁惠王上》

孟子曰:“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池①,鱼鳖不可胜食也②;斧斤以时入山林③,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也④。养生丧死无憾,王道之始也⑤。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教⑥,申之以孝悌之义⑦,颁白者不负戴于道路矣⑧。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

[注释] ①数罟(cù gǔ):细密的鱼网。数,密。罟,网。洿(wū)池:水塘。 ②胜:尽。 ③斧斤:代指砍伐树木的人。斤,斧。 ④养生丧死:生活有保障,死后得安葬。 ⑤王道:孟子所主张的用施行仁政的办法来感化民众、统一天下的办法。 ⑥谨庠(xiáng)序之教:重视学校教育。谨,重视。庠序,商代学校叫序,周代学校叫庠,后以“庠序”统指学校。 ⑦申之以孝悌(tì)之义:反复向他们宣传孝敬父母、尊敬兄长的道理。悌,敬爱兄长。 ⑧颁白者不负戴于道路矣:须发斑白的老人就用不着背负着(东西)、头顶(着东西)在大路上(奔波劳累)了。颁,通“斑”。

18.解释下列加点的词语。

(1)谷不可胜食也( )

(2)养生丧死无憾( )

(3)五十者可以衣帛矣( )

(4)鸡豚狗彘之畜( )

19.下列加点词语的意思相同的一项是 ( )

A.斧斤以时入山林。| 则凡可以得生者何不用也?

B.谷与鱼鳖不可胜食。| 呼尔而与之。

C.王道之始也。| 使人之所恶莫甚于死。

D.颁白者不负戴于道路矣。| 所欲有甚于生者。

20.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。

(2)七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

21.孟子认为行“王道”者无敌于天下,本文中“王道”包括物质和精神两个方面的主要内容,它们分别是什么?

(四)

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 (选自《鱼我所欲也》)

【乙】公孙仪相鲁而嗜鱼①,一国争买鱼而献之②。公孙仪不受。其弟子谏曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼③,故不受也。夫即受鱼④,必有下人之色⑤;有下人之色,将枉于法⑥;枉于法,则免于相。虽嗜鱼,彼必不能常给我鱼⑦,我又不能自给鱼;即无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”此明夫恃人不如自恃也,明于人之为己者不如已之自为也。 (选自《韩非子·外储说右下》)

[注释]①公孙仪:春秋时鲁穆公的国相。 ②一国:整个都城的人。国,都城。 ③夫:发语词,用于引起下文的议论。唯:因为。 ④即:假如。 ⑤下人:迁就他人。 ⑥枉:歪曲。 ⑦给(jǐ):供给,供应。

22.解释下列加点的词语。

(1)蹴尔而与之( )

(2)万钟则不辩礼义而受之( )

(3)公孙仪相鲁而嗜鱼( )

(4)我能长自给鱼( )

23.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)乡为身死而不受,今为宫室之美为之。

(2)此明夫恃人不如自恃也,明于人之为己者不如己之自为也。

24.甲文“此之谓失其本心”中的“此”指代什么?乙文中的哪句话表达了公孙仪的观点?

25.概括这两个语段在内容上的相同之处。

课文知识链接

1.关于“本心”

孟子主张“性本善”,即人性本来是善的,所谓“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之”。这种善的天性,就是人的“本心”。“本心”是仁、义、礼、智这几种道德的萌芽形态,即“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让(恭谦)之心,礼之端也;是非之心,智之端也”。人应该保护好自己的“本心”,并将它发扬先大,从而成为道德上完善的人。只要“本心”在,即使在生死关头,人也能经受住考验;而如果丧失了“本心”,人就会做出有损于人格的事情来。

2.有关正义的名人名言

宁以义死,不苟幸生,而视死如归。 ——宋 欧阳修

正义是苦难者的希望和犯罪者的畏惧之所在。 ——美国 惠蒂尔

就是因为有了正义感,人才成为人,而不成为狼。 ——英国 培根

正义是人类最大的利益。 ——美国 韦伯斯特

正义像上帝的王国,它不是我们身外的一个事实,而是我们内心的一种热烈向往。

—一英国 爱略特

真理是正义的侍女,自由是正义的孩儿,和平是正义的伙伴;安全化在它的步履中,胜利跟在它的裙裾后。 ——美国 西·史密斯

利己之心使我们受到迷惑,只有正义的希望才不会使我们误入歧途。 ——法国 卢梭

参考答案:

19 鱼我所欲也

1.dān;gēng;cù;wù;bì;xiàng 2.《孟子·告子上》;孟子;轲;子舆;战国;舍生取义 3.(1)苟且取得,这里是“苟且偷生”的意思;(2)假使;(3)助词,无义;给;(4)高位厚禄;益处;(5)侍奉;(6)停止 4.(1)“辟”通“避”,逃避;(2)“辩”通“辨”,辨别;(3)“得”通“德”,感激;“与”通“欤”,语气助词;(4)“乡”通“向”,从前5.C(代词,此)(A介词.为了;动词,做;B助词,的;代词,他;D表示递进关系的连词;表示修饰关系的连词) 6.(1)生命是我想要的,道义也是我想要的,(如果)这两样东西不能同时拥有,(那么我)就以牺牲生命(为代价)来获得道义。(2)采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人就是不肯采用。(3)不 仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丢掉罢了。(4)用脚踢着(或踩过)给人家,乞丐也不愿意接受。7.(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳;(2)所恶有甚于死者,故患有所不辟也;(3)万钟则不辩礼义而受之;(4)为宫室之美,妻妾之奉。所始穷乏者得我;(5)呼尔而与之,行道之人弗受。或:蹴尔而与之,乞人不屑也。 8.(1)所欲/有甚于生者;(2)如使/人之所欲/莫甚于生;(3)使/人之所恶/莫甚于死者;(4)乡/为身死而不受,今/为宫室之美/为之;(5)是/亦不可以已乎。 9.D(这两个是正面例子) 10。(1)错误,不对;(2)以……为乐;(3)以……为忧 11.C(助词,的)D(他的)(A介词,在;介词,比;B表转折的连词,却;表修饰的连词) 12.见译文。 13.行仁政,与民同乐。 l4.(1)到;(2)顺从;(3)叫做 l5.C(代词)(A助词,的;B动词,到;D结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性) 16.见译文。17.坚守仁、义、礼,富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。l8.(1)吃;(2)缺憾;(3)穿;(4)养 19.C(助词,的)(A根据;用来;B连词,和;动词,给;D介词,在;介词,比) 20.见译文。 21.让老百姓丰衣足食,并对他们进行教育。 22.(1)用脚踢;(2)通“辨”,辨别;(3)特别喜爱;(4)长久 23.(1)从前即使死掉也不接受(不符合符礼义的东西),现在却为了装饰宫室而接受了。(2)老师您喜欢吃鱼却不接受(别人送给的)鱼,为什么呢? 24.甲:万钟则不辩礼义而受之。(或:乡为身死而不受,今为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我而为之。如用自己的话答出这个意思也可) 乙:此明夫恃人不如自恃也。 25.两个语段都是写在利与义面前如何抉择的问题。

《乐以天下,忧以天下》参考译文 齐宣王见孟子于雪宫。齐宣王在别墅雪宫里接见孟子。王曰:“贤者亦有此乐乎?”齐宣王说:“贤人也有居住这样的快乐吗?”孟子对曰:“有。孟子回答说:“有。人不得,则非其上矣。人们要是得不到(这种快乐),就会批评他们的国君。不得而非其上者,非也,为民上而不与民同乐者,亦非也。得不到这种快乐就批评国君是不对的,(1)作为百姓的国君却不与百姓一同快乐,也是不对的。乐民之乐者,民亦乐其乐;(国君)以百姓的快乐为快乐,百姓也会以(国君)的快乐为快乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。(国君)以百姓的忧愁为忧愁,百姓也会以国君的忧愁为忧愁。乐以天下,忧以天下,(2)以天下人(的快乐)为快乐,以天下人(的忧愁)为忧愁,然而不王者,未之有也。”这样还不能够称王天下,是没有过的。”

《大丈夫》参考译文 孟子曰:“……丈夫之冠也,父命之;孟子说:“……男子到举行成年加冠礼的时候,父亲要教导他;女子之嫁也,母命之,往送之门,女儿出嫁时,母亲要教导她,送她到(男方的)家门口,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’告诉她说:‘到你(丈夫)的家,一定要尊敬(长辈),一定要谨慎行事,不要违背丈夫(的意愿)!’以顺为正者,妾妇之道也。以顺从(丈夫)为正理,是为人妻子的道理。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。居住在天下最广大的居所里,站立在天下最正大的位置上,行走在天下最广阔的道路上。得志,与民由之;不得志,独行其道。能实现志向,就和民众一起走大道;不能实现志向,就独自固守自己的原则。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”富贵不能使(他)骄奢,贫贱不能使(他)改变志向,武力不能使(他)屈服:这样的人才能称为大丈夫。”

《王道之始》参考译文 孟子曰:“不违农时,谷不可胜食也;孟子说:“不耽误农业生产的季节,粮食就吃不尽(意思是在农忙季节不应让百姓为公家服役)。数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;密网不下池沼(捕鱼),鱼鳖就会吃不尽。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。人们按照时节入山砍伐树木(不要影响树木的生长),木材就会用不尽。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。粮食和鱼鳖吃不完,木材用不尽,这样老百姓就生活有保障,死后得安葬,衣食无忧了。养生丧死无憾,王道之始也。生活有保障,死后得安葬,衣食无忧,这是王道的开端。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;“五亩的宅地,(在屋前屋后)种上桑树,五十岁的人就可以穿丝织品了;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;鸡、猪、狗的饲养,不要耽误(繁殖的)时节,七十岁的老人就可以吃肉了。百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;(1)百亩的耕地,不要耽误它的生产季节,数口人的家庭就不挨饿了。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。重视办学,搞好教育,反复进行孝敬父母、敬爱兄长的教育,须发花白的老人就不会头顶着或背负着重物走在路上了。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”(2)七十岁的人穿衣吃肉,普通百姓饿不着、冻不着,能达到这样的地步,却不能统一天下而称王的,是不曾有过的事。”

《公孙仪嗜鱼》参考译文 公孙仪相鲁而嗜鱼,公孙仪在鲁国当宰相,特别喜欢吃鱼,一国争买鱼而献之。公孙仪不受。都城里的人争相买鱼献给他,公孙仪却不接受。其弟子谏曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”他的弟子规劝道:“老师您喜欢吃鱼却不接受别人的鱼,这是为什么呢?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。(他)回答说:“正因为喜欢吃鱼,所以才不接受。夫即受鱼,必有下人之色;有下人之色,将枉于法;枉于法,则免于相,假如收了(别人的)鱼,一定会有迁就他人的表现;有迁就他人的表现,就会徇私枉法;徇私枉法就会被罢免相位。虽嗜鱼,彼必不能常给我鱼,我又不能自给鱼;虽然我(仍旧)喜欢吃鱼,(那时)这些人必定不会长久地送鱼给我,我又不能自己供给自己鱼。即无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”假如不收(别人的)鱼,就不会被罢免宰相,尽管喜欢吃鱼,我能够长期自己供给自己鱼。”此明夫恃人不如自恃也,明于人之为己者不如己之自为也。(2)这个事例说明依靠别人不如依靠自己,说明了靠别人帮助自己不如自己帮助自己。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)