名师导学——23 愚公移山

文档属性

| 名称 | 名师导学——23 愚公移山 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 21.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-12-08 21:42:30 | ||

图片预览

文档简介

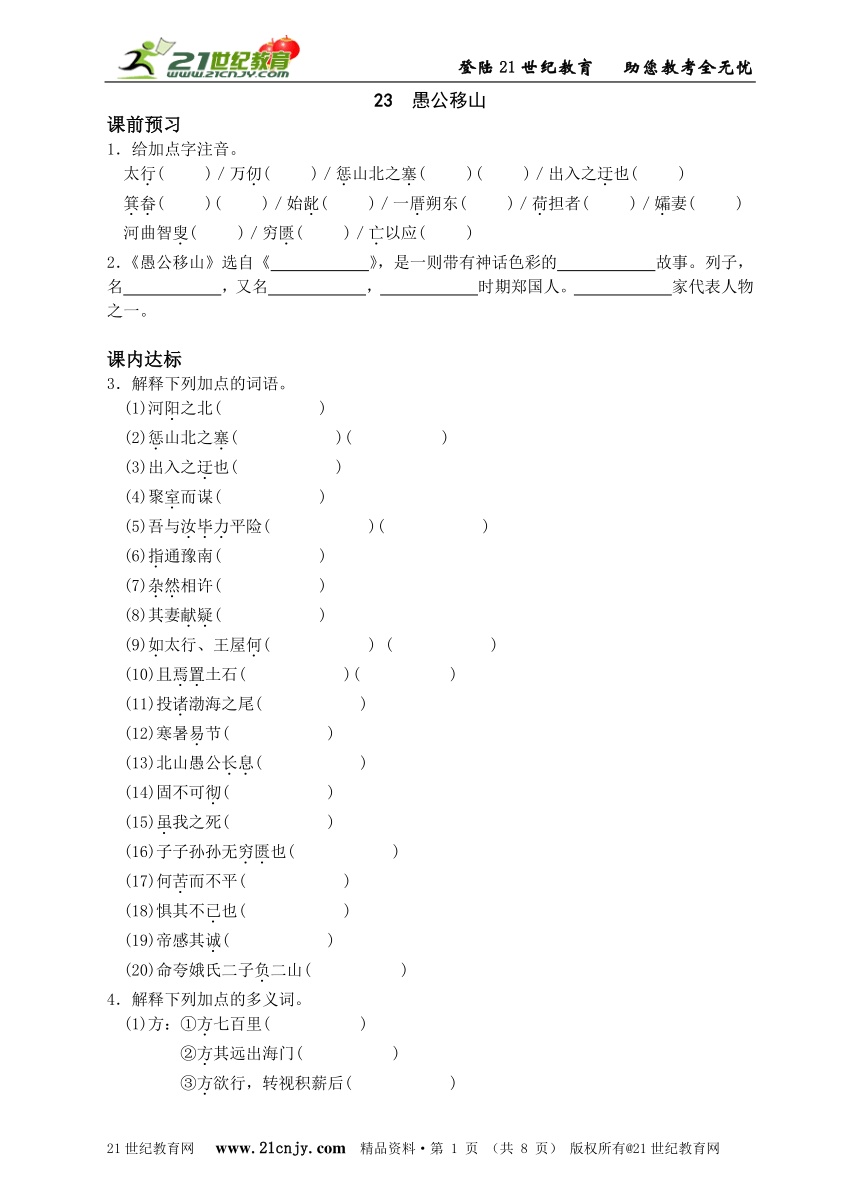

23 愚公移山

课前预习

1.给加点字注音。

太行( )/万仞( )/惩山北之塞( )( )/出入之迂也( )

箕畚( )( )/始龀( )/一厝朔东( )/荷担者( )/孀妻( )

河曲智叟( )/穷匮( )/亡以应( )

2.《愚公移山》选自《 》,是一则带有神话色彩的 故事。列子,名 ,又名 , 时期郑国人。 家代表人物之一。

课内达标

3.解释下列加点的词语。

(1)河阳之北( )

(2)惩山北之塞( )( )

(3)出入之迂也( )

(4)聚室而谋( )

(5)吾与汝毕力平险( )( )

(6)指通豫南( )

(7)杂然相许( )

(8)其妻献疑( )

(9)如太行、王屋何( ) ( )

(10)且焉置土石( )( )

(11)投诸渤海之尾( )

(12)寒暑易节( )

(13)北山愚公长息( )

(14)固不可彻( )

(15)虽我之死( )

(16)子子孙孙无穷匮也( )

(17)何苦而不平( )

(18)惧其不已也( )

(19)帝感其诚( )

(20)命夸娥氏二子负二山( )

4.解释下列加点的多义词。

(1)方:①方七百里( )

②方其远出海门( )

③方欲行,转视积薪后( )

④荆之地方五千里,宋之地方五百里( )

(2)且:①年且九十( )

②且焉置土石( )

③不受之人,且为众人( )

④存者且偷生( )

⑤盖余之勤且艰若此( )

⑥且壮士不死即已( )

(3)以:①以君之力( )

②河曲智叟亡以应( )

③杀之以应陈涉( )

④以是人多以书假余( )

⑤臣以王吏之攻宋也,为与此同类( )

(4)曾:①曾不能损魁父之丘( )

②曾益其所不能( )

③而计其长曾不盈寸( )

④曾不吝情去留( )

⑤荡胸生曾云( )

(5)固:①固不可彻( )

②固国不以山溪之险( )

③吾义固不杀人( )

(6)之:①本在冀州之南( )

②惩山北之塞,出入之迂也( )

③跳往助之( )

④告之于帝( )

⑤辍耕之垄上( )

(7)于:①箕畚运于渤海之尾( )

②告之于帝( )

③皆以美于徐公( )

(8)其:①其妻献疑曰( )

②其如土石何( )

③惧其不已也( )

(9)而:①面山而居( )

②河曲智叟笑而止之( )

③而山不加增( )

5.找出下列句子中的通假字,并解释它的意思。

(1)寒暑易节,始一反焉。( )通( )

(2)甚矣,汝之不惠!( )通( )

(3)河曲智叟亡以应。( )通( )

(4)一厝朔东,一厝雍南。( )通( )

6.下列各句朗读停顿完全正确的一项是 ( )

A.邻人/京城/氏之孀妻/有遗男

B.曾/不能/损魁/父之丘

C.遂率/子孙荷担者/三夫

D.曾/不能毁/山之/一毛

7.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

(2)邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

(3)甚矣,汝之不惠!

(4)自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

8.下列表述有误的一项是 ( )

A.这篇寓言故事相当完整,有背景、开端、发展、高潮和结局,也写出了一些生动的细节。

B.本文塑造了愚公的生动形象,通过愚公移山的成功反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力。

C.本文结尾写大力神夸娥氏的两个儿子把两座大山背走了,这是一种封建迷信思想。

D.愚公跟智叟的对比是文中的主要对比,是故事寓意之所在,反映了我国古代人们在人和自然关系问题上两种对立的观点。

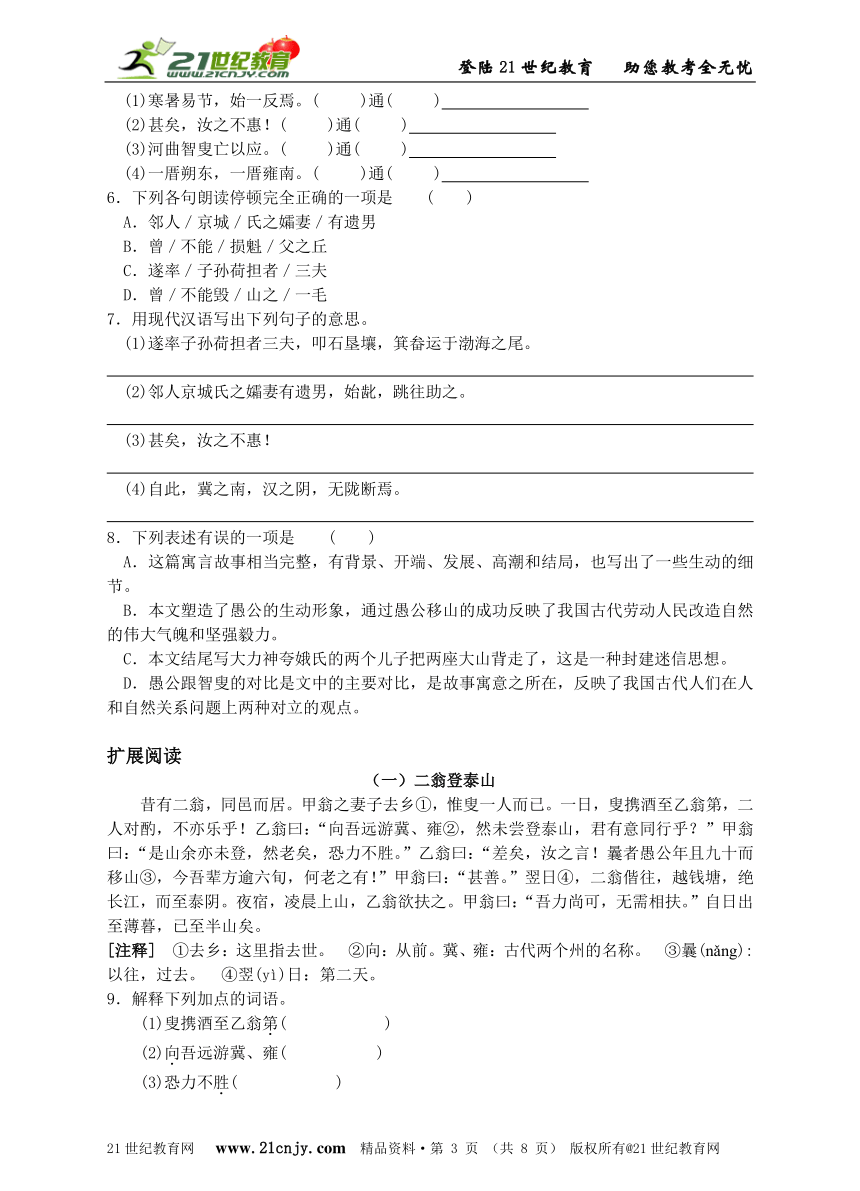

扩展阅读

(一)二翁登泰山

昔有二翁,同邑而居。甲翁之妻子去乡①,惟叟一人而已。一日,叟携酒至乙翁第,二人对酌,不亦乐乎!乙翁曰:“向吾远游冀、雍②,然未尝登泰山,君有意同行乎?”甲翁曰:“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。”乙翁曰:“差矣,汝之言!曩者愚公年且九十而移山③,今吾辈方逾六旬,何老之有!”甲翁曰:“甚善。”翌日④,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。夜宿,凌晨上山,乙翁欲扶之。甲翁曰:“吾力尚可,无需相扶。”自日出至薄暮,已至半山矣。

[注释] ①去乡:这里指去世。 ②向:从前。冀、雍:古代两个州的名称。 ③曩(nǎng):以往,过去。 ④翌(yì)日:第二天。

9.解释下列加点的词语。

(1)叟携酒至乙翁第( )

(2)向吾远游冀、雍( )

(3)恐力不胜( )

(4)今吾辈方逾六旬( )

10.用现代汉语写出下列句子的意思。

翌日,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。

11.二翁登上了泰山,表现了他们怎样的精神?

(二)向氏学盗

选自《列子·天瑞》

齐之国氏大富①,宋之向氏大贫,自宋之齐,请其术。国氏告知曰:“吾善为盗。始吾为盗也,一年而给,二年而足,三年大壤②。自此以往,施及州闾③。”向氏大喜,喻其为盗之言④,而不喻其为盗之道。遂逾垣凿室⑤,手目所及,亡不探也。未及时⑥,以赃获罪,没其先居之财⑦。向氏以国氏之谬己也⑧,往而怨之。国氏曰:“若为盗若何?”向氏言其状。国氏曰:“嘻!若失为盗之道至此乎⑨!今将告若矣。吾闻:天有时,地有利。吾盗天地之时利,云雨之滂润⑩,山泽之产育,以生吾禾,殖吾稼?,筑吾垣,建吾舍。陆盗禽兽,水盗鱼鳖,无非盗也。夫禾稼、土木、禽兽、鱼鳖,皆天之所生,岂吾之所有?然吾盗天而亡殃。夫金玉珍宝谷帛财货,人之所聚,岂天之所与?若盗之而获罪,孰怨哉?”

[注释]①齐:春秋时的国名。下文的“宋”也是国名。 ②壤:通“穰”,丰富。 ③州闾:乡里邻居。 ④喻:知道,明白。 ⑤逾垣凿室:翻墙入室。逾,越过。垣,矮墙。 ⑥未及时:不多时。 ⑦先居之财:祖上留下的财物。 ⑧谬:骗。 ⑨失:偏离。道:方法,路数。 ⑩滂润:滋润。 ?殖:使……生长。 殃:祸害。

12.下列加点词语的解释错误的一项是 ( )

A.一年而给(自足)

B.没其先居之财(没收)

C.向氏以国氏之谬己也(认为)

D.往而怨之(怨恨)

13.下面加点词语的意义相同的一项是 ( )

A.自宋之齐。| 隐土之北。

B.手目所及,亡不探也。| 河曲智叟亡以应。

C.若为盗若何?| 曾不若孀妻弱子。

D.然吾盗天而亡殃。| 而山不加增。

14.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)向氏言其状。

(2)若盗之而获罪,孰怨哉?

15.从这则寓言故事中我们可以明白一个怎样的道理?

(三)列子不受粟

选自《列子·说符》

子列子穷,容貌有饥色。客有言之于郑子阳者曰①:“列御寇,盖有道之士也,居君之国而穷,君无乃为不好士乎②?”子阳即令官遗之粟十秉③。子列子见使者,再拜而辞。

使者去,子列子入,其妻望之而拊心曰④:“妾闻为有道者之妻子,皆得佚乐⑤,今有饥色。君过而遗先生食,先生不受,岂非命邪⑥?”子列子笑谓之曰:“君非自知我也,以人之言而遗我粟。至其罪我也,又且以人之言。此吾所以不受也。且受人之养,不死其难⑦,不义也;死其难,是死无道之人,岂义哉?”其后,民果作难而杀子阳⑧。

[注释] ①郑子阳者:郑国叫子阳的君主。 ②无乃:委婉地表示对某一事情或问题的看法,相当于“恐怕”、“只怕”等。 ③秉:古代容量单位,十六斛为一秉。④拊(fǔ)心:拍击胸口。 ⑤佚:通“逸”,安逸。 ⑥岂非命邪:意思是,难道不是我的命运不好吗? ⑦死其难:为别人的急难而死。 ⑧作难:作乱。

16.下列加点词语的解释错误的一项是 ( )

A.君无乃为不好士乎(喜好)

B.子阳即令官遗之粟十秉(赠送)

C.君过而遗先生食(造访) :

D.至其罪我也(得罪)

17.下列加点词语的含义与例句相同的一项是( )

例句:居君之国而穷。

A.箕畚运于渤海之尾。

B.操蛇之神闻之。

C.甚矣,汝之不惠。

D.辍耕之垄上。

18.用现代汉语翻译下面句子。

(1)子列子见使者,再拜而辞。

(2)至其罪我也,又且以人之言。

19.列子不受子阳之粟的主要原因有两点,请用自己的话分别概括回答。

(四)

【甲】大行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阳,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚这于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石 何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”

河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【乙】世上事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

蜀之鄙有二僧①,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海②,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣③。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下④,犹未能也。子何恃而往!”越明年⑤,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

西蜀之去南海,不知其几千里也,僧富者不能至,而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉!

[注释] ①鄙:边境。 ②南海:指佛教圣地普陀山。 ③瓶:水瓶。钵:和尚用来盛饭食的器皿。 ④买舟:雇船。下:即下长江。因为四川在长江的上游,所以这么说。 ⑤越明年:第三年。

20.解释下列加点的词语。

(1)指通豫南( )

(2)寒暑易节( )

(3)子何恃而往( )

(4)西蜀之去南海( )

21.下面加点词语的意义相同的一项是 ( )

A.甚矣,汝之不惠!| 吾欲之南海。

B.且焉置土石?| 而贫者至焉。

C.三顾臣于草庐之中。| 顾不如蜀鄙之僧哉!

D.自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。| 贫者自南海还。

22.用现代汉语翻译下面句子。

(1)惩山北之塞,出入之迂也。

(2)吾一瓶一钵足矣。

23.甲乙两文告诉我们一个共同的道理是什么?两文的结尾形式有什么不同?

课文知识链接

列子 战国前期思想家,是老子和庄子之外的又一位道家思想代表人物。其学本于黄帝、老子,主张清静无为。列子终生致力于道德学问,曾师从关尹子、壶丘子、老商氏、支伯高子等。隐居郑国四十年,不求名利,清静修道,后被道教尊奉为“冲虚真人”。主张循名责实,无为而治。先后著书二十篇,十万多字,今存《天瑞》 《仲尼》 《汤问》 《杨朱》 《说符》 《黄帝》 《周穆王》 《力命》等八篇,编为《列子》。 《列子》又名《冲虚经》,是道家重要典籍,已失传。今本《列子》八卷,共载民间故事寓言、神话传说等134则,是东晋人张湛所辑录增补的,题材广泛,有些颇富教育意义。如《黄帝神游》 《愚公移山》 《夸父追日》 《杞人忧天》等篇,篇篇珠玉,读来妙趣横生,隽永味长,发人深思。

参考答案:

23 愚公移山

1.háng;chéng;sè;yū;jī;běn;chèn;cuò;rèn;hè;shuāng;sǒu;kuì;wú 2.《列子·汤问》;寓言;寇;御寇;战国;道家。 3.(1)江河的北面(或:山的南面);(2)戒,这里是“苦于”;阻塞;(3)曲折,绕远;(4)家;(5)你们;尽全力;(6)直;(7)纷纷;(8)提出疑问;(9)把……怎么样;(10)哪里;安放;(11)之于;(12)交换;(13)长叹;(14)通;(15)即使;(16)穷尽;(17)愁;(18)停止;(19)诚心;(20)背 4.(1)方:①方圆,指范围;②当……时候;③正;④方圆,指范围;(2)且:①将近;②况且;③尚且;④暂且;⑤而且;⑥况且;(3)以:①介词,凭借;②介词,用来;③连词,表示后一件事是前一件事的目的,相当于“来”;④介词,因此;⑤动词,认为;(4)曾:①简直;②同“增”,增加;③竞;④从来(表示否定意义);⑤通“层”,连续不断的;(5)固:①顽固;②巩固;③本来;(6)之:①助词,的;②结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性;③代词,他们;④代词,指这件事;⑤动词,到;(7)于:①介词,到;②介词,向;③介词,比;(8)其:①他的;②语气词。加强反问语气;③他们;(9)而:①表示修饰关系的连词,前面的句子成分是修饰后面的句子成分的;②表示并列关系的连词,并且;③表示转折关系的连词,然而。5.(1)“反”通“返”,往返;(2)“惠”通“慧”,聪明;(3)“亡”通“无”,没有;(4)“厝”通“措”放置。6.C 7.(1)于是(愚公)率领儿孙中能挑担子的三个人(上了山),开凿石头,挖掘土壤,用畚箕运到渤海的下游。(2)邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他们。(3)你实在是太不聪明了!(4)从这时开始,冀州的南面直到汉水南岸,再也没有山冈阻隔了。8.C 9.(1)家;(2)以前;(3)能够承担;(4)超过 l0.见译文。 11.不服老、老当益壮,有毅力、不怕困难等。 l2.D(责怪) 13.B(通“无”)D(表示转折关系的连词,但)(A动词。到;助词,的;C你;如) 14.见译文。15.示例:对别人说的道理或经验,切不可盲目地搬用。 l6.D(加罪) 17.A(助词,的)(B代词,此事;C结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性;D动词,到) 18.见译文。 19.(1)子阳并非真正了解自己,他容易被别人的话左右,以后可能会听信别人的话而加害自己;(2)子阳是不义之人,列子不愿为不义之人献身。20.(1)直;(2)更替;(3)依靠;(4)距离 21.D(从)(A结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性;动词,到;B疑问代词,哪里;代词,那里,这里;C动词,看望;副词,难道) 22.(1)(愚公)苦于大山阻在北面,出入都要绕远路。(2)我一只饮水的瓶、一只化斋的钵就足够了。 23.①人要立志,并付诸行动。②甲文以神话结尾,乙文以议论结尾。

《二翁登泰山》参考译文 昔有二翁,同邑而居。从前有两个老翁,住在一个乡镇。甲翁之妻子去乡,惟叟一人而已。甲老翁的妻子去世了,只剩他一个人了。一日,叟携酒至乙翁第,二人对酌,不亦乐乎!一天,老翁带着酒去乙翁的家,两个人一起喝酒,十分快乐。乙翁曰:“向吾远游冀、雍,然未尝登泰山,君有意同行乎?”乙翁说:“以前我曾去过冀、雍两州远游,但不曾登过泰山,你愿意(和我)一起去吗?”甲翁曰:“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。”甲翁说:“那山我也没有登过,然而老了,恐怕力气不够。”乙翁曰:“差矣,汝之言!曩者愚公年且九十而移山,今吾辈方逾六旬,何老之有!”乙翁说:“你的话不对!从前愚公年纪将近九十还搬走大山,现在我们才过六十岁,哪里老呢!”甲翁曰:“甚善。”甲翁说:“那很好了。”翌日,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。第二天,两个老人一起前往(泰山),经过钱塘江,渡过长江,来到泰山的北面。夜宿,凌晨上山,乙翁欲扶之。晚上住下来,凌晨上山,乙翁想要扶甲翁。甲翁曰:“吾力尚可,无需相扶。”甲翁说:“我的力气还可以,不用搀我。”自日出至薄暮,已至半山矣。从太阳出来到薄暮降临,(他们)已经爬到了半山腰了。

《向氏学盗》参考译文 齐之国氏大富,宋之向氏大贫,自宋之齐,请其术。齐国一个姓国的人非常富有,宋国一个姓向的人非常贫穷,(姓向的人)从宋国来到齐国,(向姓国的人)请教(致富的)方法。国氏告知曰:“吾善为盗。姓国的人告诉(他)说:“我善于偷盗。始吾为盗也,一年而给,二年而足,三年大壤。我开始做盗贼时,一年就能满足生活需求,两年就富足,三年就大富了。自此以往,施及州闾。”从此往后,就(有多余的财物)施舍给乡里的邻居。”向氏大喜,喻其为盗之言,而不喻其为盗之道。姓向的人大喜,明白了他做盗贼的话,却不明白他做盗贼的方法。遂逾垣凿室,手目所及,亡不探也。于是翻墙入室(偷窃),(只要是)手够得到的、眼睛看得见的,没有不偷的。未及时,以赃获罪,没其先居之财。没过多久,(就)因赃物被判刑,连他祖辈遗留的财产都没收了。向氏以国氏之谬己也,往而怨之。姓向的人认为姓国的人在骗自己,就去埋怨他。国氏曰:“若为盗若何?”姓国的人问:“你是怎么偷盗的?”向氏言其状。(1)姓向的人就说了自己偷盗的情况。国氏曰:“嘻!若失为盗之道至此乎!姓国的人说道:“哈哈!你偏离做盗贼的路数到了这样的地步!今将告若矣。现在(我)把(这种方法)告诉你吧。吾闻:天有时,地有利。我听说:天有天时,地有地利。吾盗天地之时利,云雨之滂润,山泽之产育,我偷盗天地的时利,云雨的滋润,山川孕育出来的万物,以生吾禾,殖吾稼,筑吾垣,建吾舍。来使我的禾苗生长,使我的庄稼繁茂,修筑我的墙,建设我的房屋;陆盗禽兽,水盗鱼鳖,无非盗也。(我)在陆地上偷盗禽兽,在水里偷盗鱼鳖,没有一样不是盗到的啊。夫禾稼、土木、禽兽、鱼鳖,皆天之所生,岂吾之所有?所有庄稼、土地、树木、禽兽、鱼鳖都是天地所生,哪是我所有的啊?然吾盗天而亡殃。但是我偷盗天的东西是没有后患的。夫金玉珍宝谷帛财货,人之所聚,岂天之所与?那些金玉珍宝、谷物锦缎物资,是别人聚集的(财产),哪是天所给予的啊?若盗之而获罪,孰怨哉?”(2)你偷盗那些东西被判刑,能怨恨谁呢?”

《列子不受粟》参考译文 子列子穷,容貌有饥色。列子先生处境困难,面容有饥色。客有言之于郑子阳者曰:“列御寇,盖有道之士也,居君之国而穷,君无乃为不好士乎?”有人对郑国国君子阳说:“列御寇是一位有德行的人,居住在你的国家却穷困潦倒,您恐怕(会被别人认为)不喜欢贤人吧?”子阳即令官遗之粟十秉。子阳立即命令官吏送给列子十秉米粟。子列子见使者,再拜而辞。(1)列子先生见到使者,拜了两次(坚决)推辞。

使者去,子列子入,其妻望之而拊心曰:官吏离去后,列子先生进入屋里,列子的妻子看着他并捶着胸口(伤心地)说:“妾闻为有道者之妻子,皆得佚乐,今有饥色。“我听说做有道的人的妻子儿女,都能够过得快乐,(可是)如今(我们却面)有饥色。君过而遗先生食,先生不受,岂非命邪!”国君造访并送给你粮食,你却不接受。这难道不是(我的)命(不好)吗!”子列子笑谓之曰:“君非自知我也。以人之言而遗我粟。列子先生笑着对她说:“国君并非自己了解我,(而是)因为别人的谈论才送粮食给我的。至其罪我也,又且以人之言。(2)等到他想加罪于我时,(必定)仍会听从别人的话。此吾所以不受也。这就是我不接受他赠与的原因。且受人之养,不死其难,不义也;而且接受别人的帮助,而不为别人的急难而死,是不合道义的。死其难,是死无道之人,岂义哉?”(如果)为他的急难而死,这(就是)为不讲道义的人而死,难道是道义的吗?”其后,民果作难而杀子阳。这之后,百姓果然发难杀死了子阳。

课前预习

1.给加点字注音。

太行( )/万仞( )/惩山北之塞( )( )/出入之迂也( )

箕畚( )( )/始龀( )/一厝朔东( )/荷担者( )/孀妻( )

河曲智叟( )/穷匮( )/亡以应( )

2.《愚公移山》选自《 》,是一则带有神话色彩的 故事。列子,名 ,又名 , 时期郑国人。 家代表人物之一。

课内达标

3.解释下列加点的词语。

(1)河阳之北( )

(2)惩山北之塞( )( )

(3)出入之迂也( )

(4)聚室而谋( )

(5)吾与汝毕力平险( )( )

(6)指通豫南( )

(7)杂然相许( )

(8)其妻献疑( )

(9)如太行、王屋何( ) ( )

(10)且焉置土石( )( )

(11)投诸渤海之尾( )

(12)寒暑易节( )

(13)北山愚公长息( )

(14)固不可彻( )

(15)虽我之死( )

(16)子子孙孙无穷匮也( )

(17)何苦而不平( )

(18)惧其不已也( )

(19)帝感其诚( )

(20)命夸娥氏二子负二山( )

4.解释下列加点的多义词。

(1)方:①方七百里( )

②方其远出海门( )

③方欲行,转视积薪后( )

④荆之地方五千里,宋之地方五百里( )

(2)且:①年且九十( )

②且焉置土石( )

③不受之人,且为众人( )

④存者且偷生( )

⑤盖余之勤且艰若此( )

⑥且壮士不死即已( )

(3)以:①以君之力( )

②河曲智叟亡以应( )

③杀之以应陈涉( )

④以是人多以书假余( )

⑤臣以王吏之攻宋也,为与此同类( )

(4)曾:①曾不能损魁父之丘( )

②曾益其所不能( )

③而计其长曾不盈寸( )

④曾不吝情去留( )

⑤荡胸生曾云( )

(5)固:①固不可彻( )

②固国不以山溪之险( )

③吾义固不杀人( )

(6)之:①本在冀州之南( )

②惩山北之塞,出入之迂也( )

③跳往助之( )

④告之于帝( )

⑤辍耕之垄上( )

(7)于:①箕畚运于渤海之尾( )

②告之于帝( )

③皆以美于徐公( )

(8)其:①其妻献疑曰( )

②其如土石何( )

③惧其不已也( )

(9)而:①面山而居( )

②河曲智叟笑而止之( )

③而山不加增( )

5.找出下列句子中的通假字,并解释它的意思。

(1)寒暑易节,始一反焉。( )通( )

(2)甚矣,汝之不惠!( )通( )

(3)河曲智叟亡以应。( )通( )

(4)一厝朔东,一厝雍南。( )通( )

6.下列各句朗读停顿完全正确的一项是 ( )

A.邻人/京城/氏之孀妻/有遗男

B.曾/不能/损魁/父之丘

C.遂率/子孙荷担者/三夫

D.曾/不能毁/山之/一毛

7.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

(2)邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

(3)甚矣,汝之不惠!

(4)自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

8.下列表述有误的一项是 ( )

A.这篇寓言故事相当完整,有背景、开端、发展、高潮和结局,也写出了一些生动的细节。

B.本文塑造了愚公的生动形象,通过愚公移山的成功反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力。

C.本文结尾写大力神夸娥氏的两个儿子把两座大山背走了,这是一种封建迷信思想。

D.愚公跟智叟的对比是文中的主要对比,是故事寓意之所在,反映了我国古代人们在人和自然关系问题上两种对立的观点。

扩展阅读

(一)二翁登泰山

昔有二翁,同邑而居。甲翁之妻子去乡①,惟叟一人而已。一日,叟携酒至乙翁第,二人对酌,不亦乐乎!乙翁曰:“向吾远游冀、雍②,然未尝登泰山,君有意同行乎?”甲翁曰:“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。”乙翁曰:“差矣,汝之言!曩者愚公年且九十而移山③,今吾辈方逾六旬,何老之有!”甲翁曰:“甚善。”翌日④,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。夜宿,凌晨上山,乙翁欲扶之。甲翁曰:“吾力尚可,无需相扶。”自日出至薄暮,已至半山矣。

[注释] ①去乡:这里指去世。 ②向:从前。冀、雍:古代两个州的名称。 ③曩(nǎng):以往,过去。 ④翌(yì)日:第二天。

9.解释下列加点的词语。

(1)叟携酒至乙翁第( )

(2)向吾远游冀、雍( )

(3)恐力不胜( )

(4)今吾辈方逾六旬( )

10.用现代汉语写出下列句子的意思。

翌日,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。

11.二翁登上了泰山,表现了他们怎样的精神?

(二)向氏学盗

选自《列子·天瑞》

齐之国氏大富①,宋之向氏大贫,自宋之齐,请其术。国氏告知曰:“吾善为盗。始吾为盗也,一年而给,二年而足,三年大壤②。自此以往,施及州闾③。”向氏大喜,喻其为盗之言④,而不喻其为盗之道。遂逾垣凿室⑤,手目所及,亡不探也。未及时⑥,以赃获罪,没其先居之财⑦。向氏以国氏之谬己也⑧,往而怨之。国氏曰:“若为盗若何?”向氏言其状。国氏曰:“嘻!若失为盗之道至此乎⑨!今将告若矣。吾闻:天有时,地有利。吾盗天地之时利,云雨之滂润⑩,山泽之产育,以生吾禾,殖吾稼?,筑吾垣,建吾舍。陆盗禽兽,水盗鱼鳖,无非盗也。夫禾稼、土木、禽兽、鱼鳖,皆天之所生,岂吾之所有?然吾盗天而亡殃。夫金玉珍宝谷帛财货,人之所聚,岂天之所与?若盗之而获罪,孰怨哉?”

[注释]①齐:春秋时的国名。下文的“宋”也是国名。 ②壤:通“穰”,丰富。 ③州闾:乡里邻居。 ④喻:知道,明白。 ⑤逾垣凿室:翻墙入室。逾,越过。垣,矮墙。 ⑥未及时:不多时。 ⑦先居之财:祖上留下的财物。 ⑧谬:骗。 ⑨失:偏离。道:方法,路数。 ⑩滂润:滋润。 ?殖:使……生长。 殃:祸害。

12.下列加点词语的解释错误的一项是 ( )

A.一年而给(自足)

B.没其先居之财(没收)

C.向氏以国氏之谬己也(认为)

D.往而怨之(怨恨)

13.下面加点词语的意义相同的一项是 ( )

A.自宋之齐。| 隐土之北。

B.手目所及,亡不探也。| 河曲智叟亡以应。

C.若为盗若何?| 曾不若孀妻弱子。

D.然吾盗天而亡殃。| 而山不加增。

14.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)向氏言其状。

(2)若盗之而获罪,孰怨哉?

15.从这则寓言故事中我们可以明白一个怎样的道理?

(三)列子不受粟

选自《列子·说符》

子列子穷,容貌有饥色。客有言之于郑子阳者曰①:“列御寇,盖有道之士也,居君之国而穷,君无乃为不好士乎②?”子阳即令官遗之粟十秉③。子列子见使者,再拜而辞。

使者去,子列子入,其妻望之而拊心曰④:“妾闻为有道者之妻子,皆得佚乐⑤,今有饥色。君过而遗先生食,先生不受,岂非命邪⑥?”子列子笑谓之曰:“君非自知我也,以人之言而遗我粟。至其罪我也,又且以人之言。此吾所以不受也。且受人之养,不死其难⑦,不义也;死其难,是死无道之人,岂义哉?”其后,民果作难而杀子阳⑧。

[注释] ①郑子阳者:郑国叫子阳的君主。 ②无乃:委婉地表示对某一事情或问题的看法,相当于“恐怕”、“只怕”等。 ③秉:古代容量单位,十六斛为一秉。④拊(fǔ)心:拍击胸口。 ⑤佚:通“逸”,安逸。 ⑥岂非命邪:意思是,难道不是我的命运不好吗? ⑦死其难:为别人的急难而死。 ⑧作难:作乱。

16.下列加点词语的解释错误的一项是 ( )

A.君无乃为不好士乎(喜好)

B.子阳即令官遗之粟十秉(赠送)

C.君过而遗先生食(造访) :

D.至其罪我也(得罪)

17.下列加点词语的含义与例句相同的一项是( )

例句:居君之国而穷。

A.箕畚运于渤海之尾。

B.操蛇之神闻之。

C.甚矣,汝之不惠。

D.辍耕之垄上。

18.用现代汉语翻译下面句子。

(1)子列子见使者,再拜而辞。

(2)至其罪我也,又且以人之言。

19.列子不受子阳之粟的主要原因有两点,请用自己的话分别概括回答。

(四)

【甲】大行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阳,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚这于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石 何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”

河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【乙】世上事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

蜀之鄙有二僧①,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海②,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣③。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下④,犹未能也。子何恃而往!”越明年⑤,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

西蜀之去南海,不知其几千里也,僧富者不能至,而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉!

[注释] ①鄙:边境。 ②南海:指佛教圣地普陀山。 ③瓶:水瓶。钵:和尚用来盛饭食的器皿。 ④买舟:雇船。下:即下长江。因为四川在长江的上游,所以这么说。 ⑤越明年:第三年。

20.解释下列加点的词语。

(1)指通豫南( )

(2)寒暑易节( )

(3)子何恃而往( )

(4)西蜀之去南海( )

21.下面加点词语的意义相同的一项是 ( )

A.甚矣,汝之不惠!| 吾欲之南海。

B.且焉置土石?| 而贫者至焉。

C.三顾臣于草庐之中。| 顾不如蜀鄙之僧哉!

D.自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。| 贫者自南海还。

22.用现代汉语翻译下面句子。

(1)惩山北之塞,出入之迂也。

(2)吾一瓶一钵足矣。

23.甲乙两文告诉我们一个共同的道理是什么?两文的结尾形式有什么不同?

课文知识链接

列子 战国前期思想家,是老子和庄子之外的又一位道家思想代表人物。其学本于黄帝、老子,主张清静无为。列子终生致力于道德学问,曾师从关尹子、壶丘子、老商氏、支伯高子等。隐居郑国四十年,不求名利,清静修道,后被道教尊奉为“冲虚真人”。主张循名责实,无为而治。先后著书二十篇,十万多字,今存《天瑞》 《仲尼》 《汤问》 《杨朱》 《说符》 《黄帝》 《周穆王》 《力命》等八篇,编为《列子》。 《列子》又名《冲虚经》,是道家重要典籍,已失传。今本《列子》八卷,共载民间故事寓言、神话传说等134则,是东晋人张湛所辑录增补的,题材广泛,有些颇富教育意义。如《黄帝神游》 《愚公移山》 《夸父追日》 《杞人忧天》等篇,篇篇珠玉,读来妙趣横生,隽永味长,发人深思。

参考答案:

23 愚公移山

1.háng;chéng;sè;yū;jī;běn;chèn;cuò;rèn;hè;shuāng;sǒu;kuì;wú 2.《列子·汤问》;寓言;寇;御寇;战国;道家。 3.(1)江河的北面(或:山的南面);(2)戒,这里是“苦于”;阻塞;(3)曲折,绕远;(4)家;(5)你们;尽全力;(6)直;(7)纷纷;(8)提出疑问;(9)把……怎么样;(10)哪里;安放;(11)之于;(12)交换;(13)长叹;(14)通;(15)即使;(16)穷尽;(17)愁;(18)停止;(19)诚心;(20)背 4.(1)方:①方圆,指范围;②当……时候;③正;④方圆,指范围;(2)且:①将近;②况且;③尚且;④暂且;⑤而且;⑥况且;(3)以:①介词,凭借;②介词,用来;③连词,表示后一件事是前一件事的目的,相当于“来”;④介词,因此;⑤动词,认为;(4)曾:①简直;②同“增”,增加;③竞;④从来(表示否定意义);⑤通“层”,连续不断的;(5)固:①顽固;②巩固;③本来;(6)之:①助词,的;②结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性;③代词,他们;④代词,指这件事;⑤动词,到;(7)于:①介词,到;②介词,向;③介词,比;(8)其:①他的;②语气词。加强反问语气;③他们;(9)而:①表示修饰关系的连词,前面的句子成分是修饰后面的句子成分的;②表示并列关系的连词,并且;③表示转折关系的连词,然而。5.(1)“反”通“返”,往返;(2)“惠”通“慧”,聪明;(3)“亡”通“无”,没有;(4)“厝”通“措”放置。6.C 7.(1)于是(愚公)率领儿孙中能挑担子的三个人(上了山),开凿石头,挖掘土壤,用畚箕运到渤海的下游。(2)邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他们。(3)你实在是太不聪明了!(4)从这时开始,冀州的南面直到汉水南岸,再也没有山冈阻隔了。8.C 9.(1)家;(2)以前;(3)能够承担;(4)超过 l0.见译文。 11.不服老、老当益壮,有毅力、不怕困难等。 l2.D(责怪) 13.B(通“无”)D(表示转折关系的连词,但)(A动词。到;助词,的;C你;如) 14.见译文。15.示例:对别人说的道理或经验,切不可盲目地搬用。 l6.D(加罪) 17.A(助词,的)(B代词,此事;C结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性;D动词,到) 18.见译文。 19.(1)子阳并非真正了解自己,他容易被别人的话左右,以后可能会听信别人的话而加害自己;(2)子阳是不义之人,列子不愿为不义之人献身。20.(1)直;(2)更替;(3)依靠;(4)距离 21.D(从)(A结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性;动词,到;B疑问代词,哪里;代词,那里,这里;C动词,看望;副词,难道) 22.(1)(愚公)苦于大山阻在北面,出入都要绕远路。(2)我一只饮水的瓶、一只化斋的钵就足够了。 23.①人要立志,并付诸行动。②甲文以神话结尾,乙文以议论结尾。

《二翁登泰山》参考译文 昔有二翁,同邑而居。从前有两个老翁,住在一个乡镇。甲翁之妻子去乡,惟叟一人而已。甲老翁的妻子去世了,只剩他一个人了。一日,叟携酒至乙翁第,二人对酌,不亦乐乎!一天,老翁带着酒去乙翁的家,两个人一起喝酒,十分快乐。乙翁曰:“向吾远游冀、雍,然未尝登泰山,君有意同行乎?”乙翁说:“以前我曾去过冀、雍两州远游,但不曾登过泰山,你愿意(和我)一起去吗?”甲翁曰:“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。”甲翁说:“那山我也没有登过,然而老了,恐怕力气不够。”乙翁曰:“差矣,汝之言!曩者愚公年且九十而移山,今吾辈方逾六旬,何老之有!”乙翁说:“你的话不对!从前愚公年纪将近九十还搬走大山,现在我们才过六十岁,哪里老呢!”甲翁曰:“甚善。”甲翁说:“那很好了。”翌日,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。第二天,两个老人一起前往(泰山),经过钱塘江,渡过长江,来到泰山的北面。夜宿,凌晨上山,乙翁欲扶之。晚上住下来,凌晨上山,乙翁想要扶甲翁。甲翁曰:“吾力尚可,无需相扶。”甲翁说:“我的力气还可以,不用搀我。”自日出至薄暮,已至半山矣。从太阳出来到薄暮降临,(他们)已经爬到了半山腰了。

《向氏学盗》参考译文 齐之国氏大富,宋之向氏大贫,自宋之齐,请其术。齐国一个姓国的人非常富有,宋国一个姓向的人非常贫穷,(姓向的人)从宋国来到齐国,(向姓国的人)请教(致富的)方法。国氏告知曰:“吾善为盗。姓国的人告诉(他)说:“我善于偷盗。始吾为盗也,一年而给,二年而足,三年大壤。我开始做盗贼时,一年就能满足生活需求,两年就富足,三年就大富了。自此以往,施及州闾。”从此往后,就(有多余的财物)施舍给乡里的邻居。”向氏大喜,喻其为盗之言,而不喻其为盗之道。姓向的人大喜,明白了他做盗贼的话,却不明白他做盗贼的方法。遂逾垣凿室,手目所及,亡不探也。于是翻墙入室(偷窃),(只要是)手够得到的、眼睛看得见的,没有不偷的。未及时,以赃获罪,没其先居之财。没过多久,(就)因赃物被判刑,连他祖辈遗留的财产都没收了。向氏以国氏之谬己也,往而怨之。姓向的人认为姓国的人在骗自己,就去埋怨他。国氏曰:“若为盗若何?”姓国的人问:“你是怎么偷盗的?”向氏言其状。(1)姓向的人就说了自己偷盗的情况。国氏曰:“嘻!若失为盗之道至此乎!姓国的人说道:“哈哈!你偏离做盗贼的路数到了这样的地步!今将告若矣。现在(我)把(这种方法)告诉你吧。吾闻:天有时,地有利。我听说:天有天时,地有地利。吾盗天地之时利,云雨之滂润,山泽之产育,我偷盗天地的时利,云雨的滋润,山川孕育出来的万物,以生吾禾,殖吾稼,筑吾垣,建吾舍。来使我的禾苗生长,使我的庄稼繁茂,修筑我的墙,建设我的房屋;陆盗禽兽,水盗鱼鳖,无非盗也。(我)在陆地上偷盗禽兽,在水里偷盗鱼鳖,没有一样不是盗到的啊。夫禾稼、土木、禽兽、鱼鳖,皆天之所生,岂吾之所有?所有庄稼、土地、树木、禽兽、鱼鳖都是天地所生,哪是我所有的啊?然吾盗天而亡殃。但是我偷盗天的东西是没有后患的。夫金玉珍宝谷帛财货,人之所聚,岂天之所与?那些金玉珍宝、谷物锦缎物资,是别人聚集的(财产),哪是天所给予的啊?若盗之而获罪,孰怨哉?”(2)你偷盗那些东西被判刑,能怨恨谁呢?”

《列子不受粟》参考译文 子列子穷,容貌有饥色。列子先生处境困难,面容有饥色。客有言之于郑子阳者曰:“列御寇,盖有道之士也,居君之国而穷,君无乃为不好士乎?”有人对郑国国君子阳说:“列御寇是一位有德行的人,居住在你的国家却穷困潦倒,您恐怕(会被别人认为)不喜欢贤人吧?”子阳即令官遗之粟十秉。子阳立即命令官吏送给列子十秉米粟。子列子见使者,再拜而辞。(1)列子先生见到使者,拜了两次(坚决)推辞。

使者去,子列子入,其妻望之而拊心曰:官吏离去后,列子先生进入屋里,列子的妻子看着他并捶着胸口(伤心地)说:“妾闻为有道者之妻子,皆得佚乐,今有饥色。“我听说做有道的人的妻子儿女,都能够过得快乐,(可是)如今(我们却面)有饥色。君过而遗先生食,先生不受,岂非命邪!”国君造访并送给你粮食,你却不接受。这难道不是(我的)命(不好)吗!”子列子笑谓之曰:“君非自知我也。以人之言而遗我粟。列子先生笑着对她说:“国君并非自己了解我,(而是)因为别人的谈论才送粮食给我的。至其罪我也,又且以人之言。(2)等到他想加罪于我时,(必定)仍会听从别人的话。此吾所以不受也。这就是我不接受他赠与的原因。且受人之养,不死其难,不义也;而且接受别人的帮助,而不为别人的急难而死,是不合道义的。死其难,是死无道之人,岂义哉?”(如果)为他的急难而死,这(就是)为不讲道义的人而死,难道是道义的吗?”其后,民果作难而杀子阳。这之后,百姓果然发难杀死了子阳。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)