2020-2021学年人教版高中语文选修“先秦诸子选读”《有无相生》 课件42张

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修“先秦诸子选读”《有无相生》 课件42张 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-30 23:43:49 | ||

图片预览

文档简介

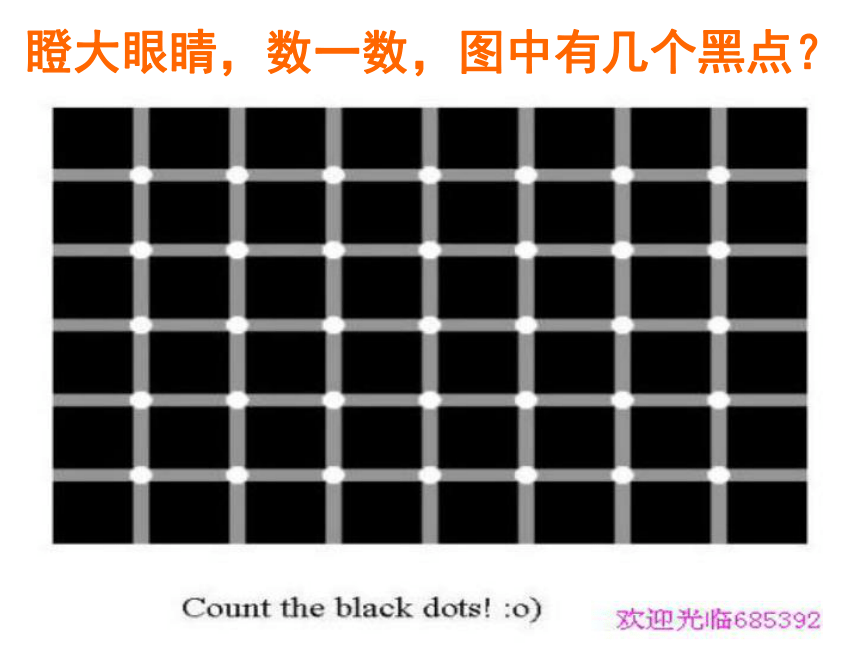

瞪大眼睛,数一数,图中有几个黑点?

左宗棠所接受的文化,儒家是用,道家是体;儒家为表,道家是根。道家是鼓吹无为的。道家思想认为,无为者无用,此其一;其次,无用者大用;其三,以其无为,故无不为。老子充分论证过。这一思想的集大成者庄子,在《逍遥游》里以“宋国人善于制造不龟裂手的药物”的故事作比方,说出了这个道理:看似小用、无用的东西,其实都有大用。这是道家证明“无用者大用”最生动的一个事例。庄子还例证说,椿树有什么用?没有。当有用的树都被砍了,无用的椿树活着,醒悟过来就明白,无用可以保证生命安全,这才是大用。

有无相生

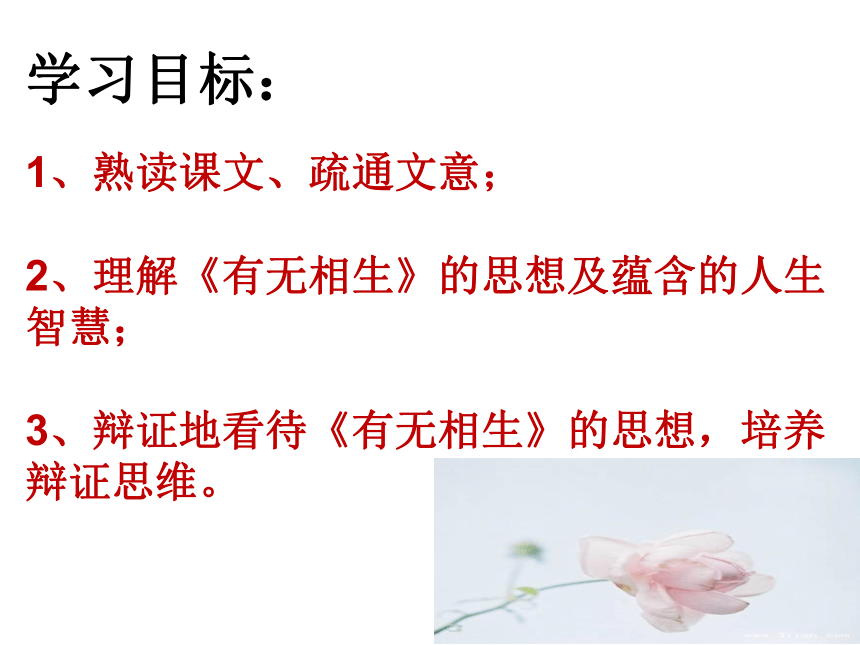

学习目标:

1、熟读课文、疏通文意;

2、理解《有无相生》的思想及蕴含的人生

智慧;

3、辩证地看待《有无相生》的思想,培养

辩证思维。

请同学们在小组间讨论第1、2、3、4、7则思想内涵,并在3分钟后推举代表到讲台上发言,谈谈自己的感悟或见解。

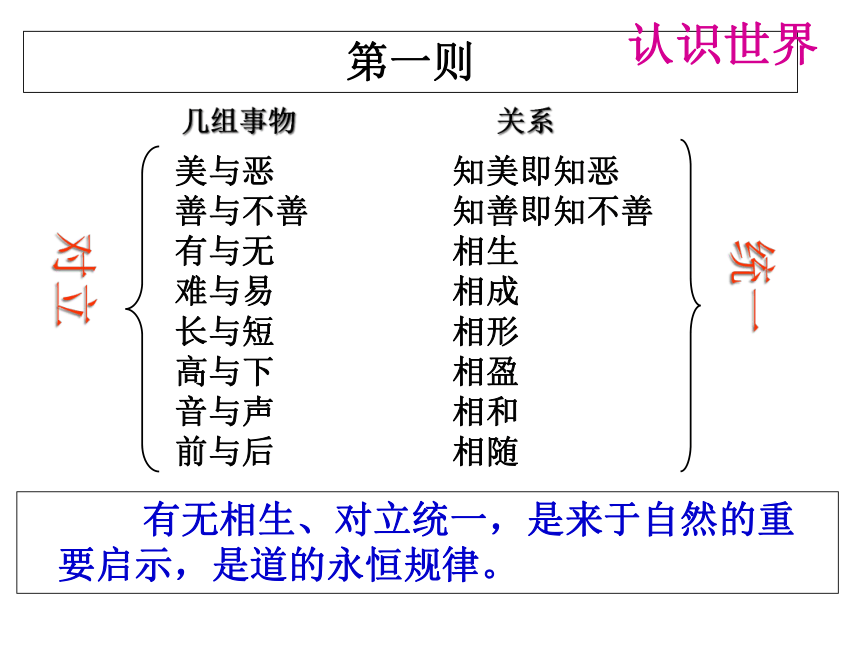

有无相生、对立统一,是来于自然的重要启示,是道的永恒规律。

美与恶

善与不善

有与无

难与易

长与短

高与下

音与声

前与后

对立

知美即知恶

知善即知不善

相生

相成

相形

相盈

相和

相随

统一

几组事物 关系

第一则

认识世界

祸福

成败

得失

苦乐

顺逆

进退

刚柔

盛衰

对立统一

相互转化

成功时淡然看待艳景风光;

失败时坦然正视雨暴风狂;

得意时不必十分风流自赏;

失意时无须过于嗟叹荒唐;

考得好时不要趾高气扬;

考得差时不用失意沮丧;

……

相互依存,相互转化,

相互依存

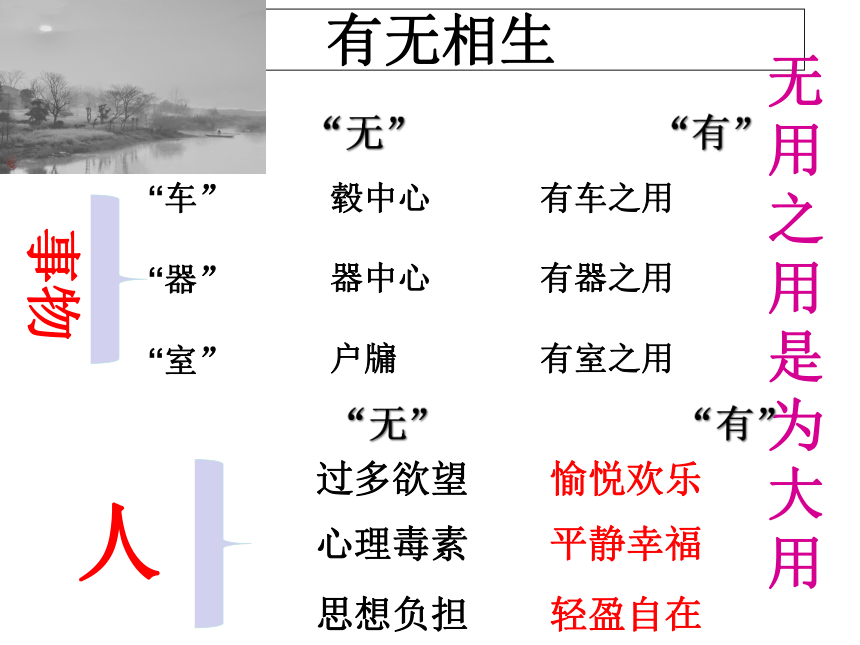

“无” “有”

“室”

有车之用

有器之用

有室之用

毂中心

器中心

户牖

“车”

“器”

有无相生

无

用

之

用

是

为

大

用

事物

人

过多欲望

心理毒素

思想负担

愉悦欢乐

“无” “有”

平静幸福

轻盈自在

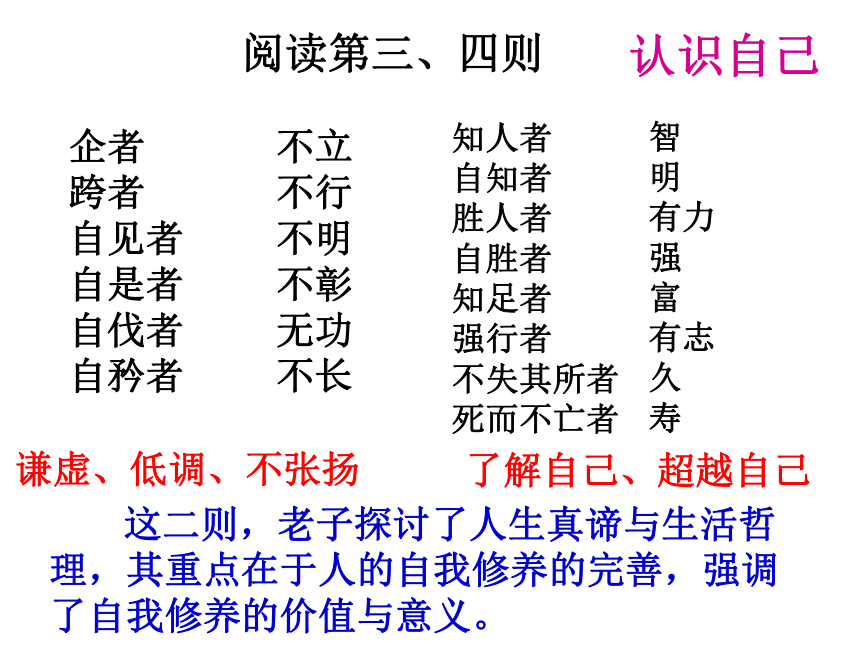

企者

跨者

自见者

自是者

自伐者

自矜者

不立

不行

不明

不彰

无功

不长

阅读第三、四则

知人者

自知者

胜人者

自胜者

知足者

强行者

不失其所者

死而不亡者

智

明

有力

强

富

有志

久

寿

这二则,老子探讨了人生真谛与生活哲理,其重点在于人的自我修养的完善,强调了自我修养的价值与意义。

认识自己

谦虚、低调、不张扬

了解自己、超越自己

你克服上课时经常昏昏欲睡的坏习惯了吗?

你战胜自己身上各种各样的惰性了吗?

你能控制晚上在宿舍玩手机游戏的欲望吗?

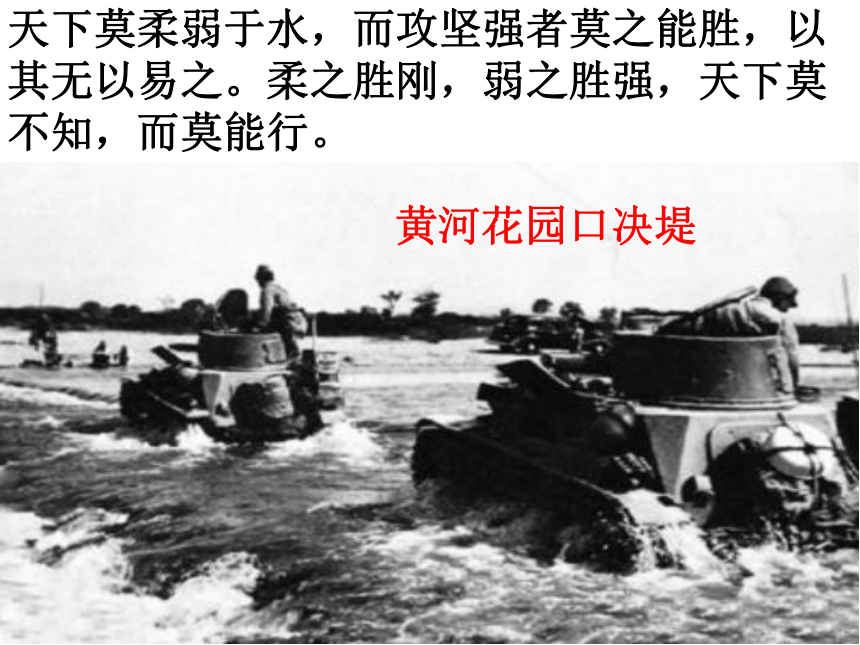

天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。柔之胜刚,弱之胜强,天下莫不知,而莫能行。

黄河花园口决堤

随遇方圆、润泽万物、荡涤污垢、刚柔相济

一家之言

两面性

低调内敛?

个性张扬?

以柔克刚?

以刚胜柔?

柱子是圆的还是方的?

正反式、

联系式、

发展式

辩证思维:是指以对立统一、联系发展视角认识

事物的思维方式,通常被认为是与一般思维相对立的一种思维方式。在一般思维中,事物一般是“非对即错”、“非真即假”,而在辩证思维中,事物可以在同一时间里是“亦对亦错”、“亦真亦假”的思考模式。

论对手

对手……的确会为我们的前进施下重重阻碍,使

我们倍受精神压力的煎熬,但换个角度想想,正是

因为这样的阻碍,这样的艰难,我们才会不遗余力

地想突破它、超越它,从而获得成功。对手往往将

你独自留在黑暗中,你只有靠着自己反反复复甚至

是头破血流的冲撞,才能在黑暗中摸索出一条路走

向光明。

某县某中学在周日晚经常统一

收起学生手机,部分同学表示坚决

支持,部分同学表示坚决反对。

请你自选一个角度,写一个120

字左右的片段,重点是体现

辩证思维

我赞成学校统一保管手机。不可否认的是,手机可

让同学们在“满月飞明镜,归心折大刀”或搔首踟蹰

的落寞时刻,方便联系父母畅叙亲情、缓解压力,

又或可让我们足不出户而知天下事……可是,统一

保管手机其实是为了抑制学生惰性而构筑的“防火墙”。

古人云:“自胜者强。”事实是,自胜者难!学校若

任由手机泛滥,这势必像滔滔污水染污了风清气正

的学习氛围。试问,有多少同学自己能控制毒蛇噬

咬般的游戏瘾,有多少同学能逃离滚滚微信潮?

有多少同学能跳脱“近朱者赤,近墨者黑”的定律?

因此,统一保管手机其实是限制我们烈火般的欲望、

惰性,为了让大家拥有老僧入定的学习状态。

第一则

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随,恒也。

认识世界

分析文本,深入挖掘

翻译:天下都知道什么是美,就知道什么是丑了;都知道什么是善,就知道什么是不善了。有和无是互相生成的(有有就有无,有无就有有),难和易是互相促成的,长和短是互相比较的(没有长也就无所谓短,反过来也是一

样),高和下是互相补足的,乐器的音响和人的声音是相应和的,前和后是互相跟随的,这道理是永恒的。

任何事物都是相辅相成的,这是一个永恒的道理。现在,人们可以从中领悟到平衡心态、安身立命、和谐处世的智慧。

认识世界

分析文本,深入挖掘

第二则

三十辐,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

翻译:三十根辐条,聚集到车毂上,只有车毂中间是空的(就是说只有有了它中间空的地方),才成就了车子的作用。和陶土来做陶器,只有器皿中间是空的,才具备器皿的作用。开凿门窗来建造房屋,只有门窗四壁中间是空的,才具备房屋的作用。因此有车子、器皿、房屋等是一种便利,但恰恰是“无”使它们发挥了作用。

这主要是谈“无”的功用。这里的“无”,指的是“空间上的无”。本则中的“无”和“有”,都是器物的组成部分。通常,人们重“有”胜于重“无”。老子此处一反通常状况,大谈“无”,这是老子思想的独特处之一。空间上“无”的功用,在书画艺术中,体现得尤为明显,也最易觉察。

第3则

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘形,物或恶之。故有道者不处。

运用比喻的手法,说明在生活中,人不应该自以为是,否则反而会达不到应有的目的。

有道之人,含蓄,谦逊,内敛,蕴藉,不张扬。这是一种境界。老子借此矫正世俗中自以为是、夸夸其谈的浮躁心态,于今人应仍有极大意义。

翻译:踮着脚跟的人站不牢,跨步行的人走不远,(就好像)自逞已见的人反而不能使人明了,自以为是的人反而得不到彰显,自我炫耀功劳的人反而不能成就大功(或不被认为有功),自尊自大的人反而得不到尊重。(“自见”“自是”“自伐”“自矜”等行为 )用道的观点来看,是吃剩下的食物或身体上的肉瘤,就连有的畜生都厌恶这些东西。所以有道的人不居于。“自见”“自是”“自伐”“自矜”的境地。

第4则

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志,不失其所者久,死而不亡者寿。

阐述了自己对生活的一种独特理解,这也正是人们难以做到的。

了解自己,战胜自己,超越自己是困难的,但境界也是更高的。

志向只止于思想意识,不是有志;志向,只有付诸实施,才是有志。

翻译:了解别人的人聪明,了解自己的人圣明(即了解自己更重要)。战胜别人的人有劲儿,战胜自己的人刚强(即战胜自己更重要)。知道满足的人就是富人。确定不移、竭力实行的人有意志。不丧失合适位置的人(比如那些自知、自胜的人)能够长久。死得不荒唐亦即正常死亡的人就是长寿的。

1、唐玄宗,当政初期,励精图治,开创了“开元盛世”,可是到了后期,则“渐肆奢欲,怠于政事”,导致唐朝走向衰落。

2、褚(chǔ )时健:红塔集团原董事长

他从亲自卷着裤脚种烟叶开始,17年间,率领职工把云南玉溪卷烟厂从一个小厂发展成为有70亿元固定资产、缴纳利税总额达800亿元的大公司,成为全国第一纳税大户,扛着云南半个财政,后因私分公款被判处无期徒刑。

认识世界:对立统一,相辅相成,相互依存

认识自己:不自以为是,贵有自知之明

认识人生:凡事从细小处做起,积累,善始

善终,有预见性

生存之道:以柔克刚

感受选文的思想精华

解题

何为有无相生,难易相成?

事物都是相反相成的,各以对立面为自己存在的前提,难和易互相对立而得以形成。

老子的思想主张是"无为",老子的理想政治境界是“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。《老子》以“道”解释宇宙万物的演变,“道”为客观自然规律,同时又具有“独立不改,周行而不殆”的永恒意义。《老子》书中包括大量朴素辩证法观点,如以为一切事物均具有正反两面,“反者道之动”,并能由对立而转化,“正复为奇,善复为妖”,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。又以为世间事物均为“有”与“无”之统一,“有、无相生”,而“无”为基础,“天下万物生于有,有生于无”。“天之道,损有余而补不足,人之道则不然,损不足以奉有馀”;“民之饥,以其上食税之多”;“民之轻死,以其上求生之厚”;“民不畏死,奈何以死惧之?”。

第5则:为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德,图难于其易,为大于其细。天下难事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

天下大事都得自于小事、易事,没有“小”,就没有“大”,善于做好小事,就能够成为真正的圣人、伟人。

为人处世,应当谨慎做事,而不应当“轻诺”、“多易”。

翻译:以“无为”的态度作为,以不生事的态度做事,以恬淡无味为滋味。大生于小,多起于少,用恩德来报答怨恨,从难事的容易处入手来解决它,从大事的细小处入手来完成它。天底下的难事一定产生于一件件容易的事,天底下的大事一定产生于一

件件细小的事(解决了一件件容易的事,最终也就解决了难事;完成了一件件细小的事,最终也就完成了大事)。所以达到最高境界的人始终不做大事,因此成就了自己的伟大。

轻易向人许诺一定缺少诚信,把很多事情看得容易一定会遭遇很多困难。因此达到最高境界的人遇事尚且把它看成困难,因此他始终没有困难。

为无为,事无事,味无味。

大小多少,报怨以德,图难于其易,为大于其细

天下大事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

无为的态度

大事得自于小事的积累

重视困难,谨慎行事

分析第五则

认识人生

第6则

其安易持,其未兆易,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

翻译:事物安稳的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱的时候容易分离,事物细小的时候容易散失。要在还没有出问题的时候解决问题,要在还没有陷入混乱的时候治理混乱。张开两臂才能抱得过来的大树,是从极细小的萌芽生长起来的。很高很高的台子,是从一筐土开始建起来的。很遥远遥远的行程,是从脚下那一小步走出来的。

人们做事,常常是在将要成功的时候让它失败了。如果在将要完成的时候像开始的时候一样谨慎,就不会败坏事情了。

这一则所言,意思不止一层:

①“其安易持,其未兆易谋。其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱”,是说我们要做事有预见,注意事物的萌芽状态,防患于未然,及时处理好事件,不要等到出了问题再去想办法处理它。

②“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,今多指高远目标完成于点滴积累,要有毅力,能坚持,“不积跬步,无以至千里”

③“民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事”言“善始善终,持之以恒的重要性”,所谓“行百里者半九十”。

少了一个铁钉,丢了一只马掌;少了一只马掌,丢了一匹战马;丢了一匹战马,败了一场战役;败了一场战役,失了一个国家。

——英国民谣

勿以善小而不为,勿以恶小而为之。

——刘备

一个人的价值不是以数量而是以他的深度来衡量的,成功者的共同特点,就是能做小事情,能够抓住生活中的一些细节。

——托尔斯泰

你能找到几张脸?

器物实体这个“有”,只是提供便利的条件;器物中空这个“无”,才是发挥作用的关键。显然,“有”与“无”是辩证统一、互相依存的,二者缺一不可,而老子更强调的是空虚不盈的作用。

第7则

人之生也柔弱,其死也坚强。万物草木之生也柔脆,其死也枯稿。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则灭,木强则折。强大处下,柔弱处上。

翻译:人活着的时候身体是柔软的,他死后身体是僵硬的。草本活着的时候是柔软易断的,它死后是干枯的(硬挺挺的)。因此坚强跟死亡是同类的,柔弱跟生命是同类的。因此军队逞强就会被消灭,树木刚强就容易被折断。逞强逞大的人落入下风,持守柔弱的人占据上风。

老子对于社会与人生有着深刻的洞察,他认为世界上的东西,凡是属于坚强者都是死的一类,凡是柔弱的都是生的一类。因此,老子认为,人生在世,不可逞强斗胜,而应柔顺谦虚,有良好的处世修养。

有这样一个故事:宋代画院招生考试曾出过一个画题,题目叫作“深山藏古寺”。一个考生画了古寺的全貌,周围是崇山峻岭,这显得太直、太露,没有把“藏”的旨意画出来;有的应试者画了绿树掩映中的古寺一角,旁边是悬崖绝壁,这样的构思就显得含蓄,但还是嫌直白了些;最高明的一个应试者没有画古寺的一砖一瓦,只画了一条通往深山的石径和一个在溪边挑水的和尚。这个考生在“藏”字上做了文章,他虽然没有直接画寺,但人们不难从通往深山的石径和挑水的和尚联想到深山必藏有古寺。画面内蓄丰厚,表达含蓄,真是避实就虚,尽得风流。

体会文章的写作特点

1、行文干净精微主,凝神畅达,是格言,如歌如诗,显示出独特的魅力。

2、善于从世人不太看重的那些方面发掘出理论或实践上的巨大价值。

3、设喻生动、形象,使抽象的道理显得浅显易懂。

4、善用逆向思维,具有意想不到的开创性。

文言知识——通假字

“见”通“现”

“亡”通“妄”

“泮”通“判”

“累”通“蔂”

自见者不明

死而不亡者寿

其脆易泮

起于累土

预习提问,巩固提高

(1)为无为,事无事,味无味

意动用法,“把……当作有为”,“把……当作事业”,“把……当作有味”

(2)天下难事必作于易,天下大事必作于细

形容词活用作名词,译为“容易的事情”,“细小的事情”

(3)是以圣人犹难之

意动用法,“以之为难”,译为“认为……难”

(4)其未兆易谋

名词活用作动词,译为“显露迹象”

文言知识——词类活用

自知者明

自胜者强

报怨以德,图难于其易

为之于未有,治之于未乱

合抱之木,生于毫末

是以兵强则灭,木强则折

宾语前置句

状语后置句

被动句

文言知识——文言句式

学生讨论:儒道两家的主张异同?

1.相同点:

两家都爱惜民利,强调精神对物质的能动作用。

2.不同点:

(1)儒家以人为中心,强调人的社会性。用积极入世的思想教育人们做入世的事情,有“先天下之忧而忧”的豪情。道家以道为至高存在,重视人的自然性。用积极出世的思想做入世的事情,主张绝圣弃智,忘情寡欲,无为而治,有“采菊东篱下悠然见南山”的恬适。

(2)儒家以天为至高存在,凸显历史背景,勇担社会责任,“天下兴亡匹夫有责”;道家以道为至高存在,将人生依托在永恒不变的基础上,再由这观照人间,想“小国寡民”“老死不相往来”的乌托邦社会。

(3)儒家期盼天人和谐,从向善到择善到至善,用礼仪教育人民,推崇孔孟之道;道家希望与道和一,讲究修身养性,禅悟,尊崇老庄。

(4)在生活追求上,儒家尽自己的责任,压力比较大;道家不受拘束,自由选择他的生活方式。

(5)在消费上,孔子主张礼的等级规范,用仁义道德约束,节俭行为准则,强调伦理道德;老子提倡道的法则,不欲的心理约束,知足的行为准则。

左宗棠所接受的文化,儒家是用,道家是体;儒家为表,道家是根。道家是鼓吹无为的。道家思想认为,无为者无用,此其一;其次,无用者大用;其三,以其无为,故无不为。老子充分论证过。这一思想的集大成者庄子,在《逍遥游》里以“宋国人善于制造不龟裂手的药物”的故事作比方,说出了这个道理:看似小用、无用的东西,其实都有大用。这是道家证明“无用者大用”最生动的一个事例。庄子还例证说,椿树有什么用?没有。当有用的树都被砍了,无用的椿树活着,醒悟过来就明白,无用可以保证生命安全,这才是大用。

有无相生

学习目标:

1、熟读课文、疏通文意;

2、理解《有无相生》的思想及蕴含的人生

智慧;

3、辩证地看待《有无相生》的思想,培养

辩证思维。

请同学们在小组间讨论第1、2、3、4、7则思想内涵,并在3分钟后推举代表到讲台上发言,谈谈自己的感悟或见解。

有无相生、对立统一,是来于自然的重要启示,是道的永恒规律。

美与恶

善与不善

有与无

难与易

长与短

高与下

音与声

前与后

对立

知美即知恶

知善即知不善

相生

相成

相形

相盈

相和

相随

统一

几组事物 关系

第一则

认识世界

祸福

成败

得失

苦乐

顺逆

进退

刚柔

盛衰

对立统一

相互转化

成功时淡然看待艳景风光;

失败时坦然正视雨暴风狂;

得意时不必十分风流自赏;

失意时无须过于嗟叹荒唐;

考得好时不要趾高气扬;

考得差时不用失意沮丧;

……

相互依存,相互转化,

相互依存

“无” “有”

“室”

有车之用

有器之用

有室之用

毂中心

器中心

户牖

“车”

“器”

有无相生

无

用

之

用

是

为

大

用

事物

人

过多欲望

心理毒素

思想负担

愉悦欢乐

“无” “有”

平静幸福

轻盈自在

企者

跨者

自见者

自是者

自伐者

自矜者

不立

不行

不明

不彰

无功

不长

阅读第三、四则

知人者

自知者

胜人者

自胜者

知足者

强行者

不失其所者

死而不亡者

智

明

有力

强

富

有志

久

寿

这二则,老子探讨了人生真谛与生活哲理,其重点在于人的自我修养的完善,强调了自我修养的价值与意义。

认识自己

谦虚、低调、不张扬

了解自己、超越自己

你克服上课时经常昏昏欲睡的坏习惯了吗?

你战胜自己身上各种各样的惰性了吗?

你能控制晚上在宿舍玩手机游戏的欲望吗?

天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。柔之胜刚,弱之胜强,天下莫不知,而莫能行。

黄河花园口决堤

随遇方圆、润泽万物、荡涤污垢、刚柔相济

一家之言

两面性

低调内敛?

个性张扬?

以柔克刚?

以刚胜柔?

柱子是圆的还是方的?

正反式、

联系式、

发展式

辩证思维:是指以对立统一、联系发展视角认识

事物的思维方式,通常被认为是与一般思维相对立的一种思维方式。在一般思维中,事物一般是“非对即错”、“非真即假”,而在辩证思维中,事物可以在同一时间里是“亦对亦错”、“亦真亦假”的思考模式。

论对手

对手……的确会为我们的前进施下重重阻碍,使

我们倍受精神压力的煎熬,但换个角度想想,正是

因为这样的阻碍,这样的艰难,我们才会不遗余力

地想突破它、超越它,从而获得成功。对手往往将

你独自留在黑暗中,你只有靠着自己反反复复甚至

是头破血流的冲撞,才能在黑暗中摸索出一条路走

向光明。

某县某中学在周日晚经常统一

收起学生手机,部分同学表示坚决

支持,部分同学表示坚决反对。

请你自选一个角度,写一个120

字左右的片段,重点是体现

辩证思维

我赞成学校统一保管手机。不可否认的是,手机可

让同学们在“满月飞明镜,归心折大刀”或搔首踟蹰

的落寞时刻,方便联系父母畅叙亲情、缓解压力,

又或可让我们足不出户而知天下事……可是,统一

保管手机其实是为了抑制学生惰性而构筑的“防火墙”。

古人云:“自胜者强。”事实是,自胜者难!学校若

任由手机泛滥,这势必像滔滔污水染污了风清气正

的学习氛围。试问,有多少同学自己能控制毒蛇噬

咬般的游戏瘾,有多少同学能逃离滚滚微信潮?

有多少同学能跳脱“近朱者赤,近墨者黑”的定律?

因此,统一保管手机其实是限制我们烈火般的欲望、

惰性,为了让大家拥有老僧入定的学习状态。

第一则

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随,恒也。

认识世界

分析文本,深入挖掘

翻译:天下都知道什么是美,就知道什么是丑了;都知道什么是善,就知道什么是不善了。有和无是互相生成的(有有就有无,有无就有有),难和易是互相促成的,长和短是互相比较的(没有长也就无所谓短,反过来也是一

样),高和下是互相补足的,乐器的音响和人的声音是相应和的,前和后是互相跟随的,这道理是永恒的。

任何事物都是相辅相成的,这是一个永恒的道理。现在,人们可以从中领悟到平衡心态、安身立命、和谐处世的智慧。

认识世界

分析文本,深入挖掘

第二则

三十辐,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

翻译:三十根辐条,聚集到车毂上,只有车毂中间是空的(就是说只有有了它中间空的地方),才成就了车子的作用。和陶土来做陶器,只有器皿中间是空的,才具备器皿的作用。开凿门窗来建造房屋,只有门窗四壁中间是空的,才具备房屋的作用。因此有车子、器皿、房屋等是一种便利,但恰恰是“无”使它们发挥了作用。

这主要是谈“无”的功用。这里的“无”,指的是“空间上的无”。本则中的“无”和“有”,都是器物的组成部分。通常,人们重“有”胜于重“无”。老子此处一反通常状况,大谈“无”,这是老子思想的独特处之一。空间上“无”的功用,在书画艺术中,体现得尤为明显,也最易觉察。

第3则

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘形,物或恶之。故有道者不处。

运用比喻的手法,说明在生活中,人不应该自以为是,否则反而会达不到应有的目的。

有道之人,含蓄,谦逊,内敛,蕴藉,不张扬。这是一种境界。老子借此矫正世俗中自以为是、夸夸其谈的浮躁心态,于今人应仍有极大意义。

翻译:踮着脚跟的人站不牢,跨步行的人走不远,(就好像)自逞已见的人反而不能使人明了,自以为是的人反而得不到彰显,自我炫耀功劳的人反而不能成就大功(或不被认为有功),自尊自大的人反而得不到尊重。(“自见”“自是”“自伐”“自矜”等行为 )用道的观点来看,是吃剩下的食物或身体上的肉瘤,就连有的畜生都厌恶这些东西。所以有道的人不居于。“自见”“自是”“自伐”“自矜”的境地。

第4则

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志,不失其所者久,死而不亡者寿。

阐述了自己对生活的一种独特理解,这也正是人们难以做到的。

了解自己,战胜自己,超越自己是困难的,但境界也是更高的。

志向只止于思想意识,不是有志;志向,只有付诸实施,才是有志。

翻译:了解别人的人聪明,了解自己的人圣明(即了解自己更重要)。战胜别人的人有劲儿,战胜自己的人刚强(即战胜自己更重要)。知道满足的人就是富人。确定不移、竭力实行的人有意志。不丧失合适位置的人(比如那些自知、自胜的人)能够长久。死得不荒唐亦即正常死亡的人就是长寿的。

1、唐玄宗,当政初期,励精图治,开创了“开元盛世”,可是到了后期,则“渐肆奢欲,怠于政事”,导致唐朝走向衰落。

2、褚(chǔ )时健:红塔集团原董事长

他从亲自卷着裤脚种烟叶开始,17年间,率领职工把云南玉溪卷烟厂从一个小厂发展成为有70亿元固定资产、缴纳利税总额达800亿元的大公司,成为全国第一纳税大户,扛着云南半个财政,后因私分公款被判处无期徒刑。

认识世界:对立统一,相辅相成,相互依存

认识自己:不自以为是,贵有自知之明

认识人生:凡事从细小处做起,积累,善始

善终,有预见性

生存之道:以柔克刚

感受选文的思想精华

解题

何为有无相生,难易相成?

事物都是相反相成的,各以对立面为自己存在的前提,难和易互相对立而得以形成。

老子的思想主张是"无为",老子的理想政治境界是“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。《老子》以“道”解释宇宙万物的演变,“道”为客观自然规律,同时又具有“独立不改,周行而不殆”的永恒意义。《老子》书中包括大量朴素辩证法观点,如以为一切事物均具有正反两面,“反者道之动”,并能由对立而转化,“正复为奇,善复为妖”,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。又以为世间事物均为“有”与“无”之统一,“有、无相生”,而“无”为基础,“天下万物生于有,有生于无”。“天之道,损有余而补不足,人之道则不然,损不足以奉有馀”;“民之饥,以其上食税之多”;“民之轻死,以其上求生之厚”;“民不畏死,奈何以死惧之?”。

第5则:为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德,图难于其易,为大于其细。天下难事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

天下大事都得自于小事、易事,没有“小”,就没有“大”,善于做好小事,就能够成为真正的圣人、伟人。

为人处世,应当谨慎做事,而不应当“轻诺”、“多易”。

翻译:以“无为”的态度作为,以不生事的态度做事,以恬淡无味为滋味。大生于小,多起于少,用恩德来报答怨恨,从难事的容易处入手来解决它,从大事的细小处入手来完成它。天底下的难事一定产生于一件件容易的事,天底下的大事一定产生于一

件件细小的事(解决了一件件容易的事,最终也就解决了难事;完成了一件件细小的事,最终也就完成了大事)。所以达到最高境界的人始终不做大事,因此成就了自己的伟大。

轻易向人许诺一定缺少诚信,把很多事情看得容易一定会遭遇很多困难。因此达到最高境界的人遇事尚且把它看成困难,因此他始终没有困难。

为无为,事无事,味无味。

大小多少,报怨以德,图难于其易,为大于其细

天下大事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

无为的态度

大事得自于小事的积累

重视困难,谨慎行事

分析第五则

认识人生

第6则

其安易持,其未兆易,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

翻译:事物安稳的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱的时候容易分离,事物细小的时候容易散失。要在还没有出问题的时候解决问题,要在还没有陷入混乱的时候治理混乱。张开两臂才能抱得过来的大树,是从极细小的萌芽生长起来的。很高很高的台子,是从一筐土开始建起来的。很遥远遥远的行程,是从脚下那一小步走出来的。

人们做事,常常是在将要成功的时候让它失败了。如果在将要完成的时候像开始的时候一样谨慎,就不会败坏事情了。

这一则所言,意思不止一层:

①“其安易持,其未兆易谋。其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱”,是说我们要做事有预见,注意事物的萌芽状态,防患于未然,及时处理好事件,不要等到出了问题再去想办法处理它。

②“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,今多指高远目标完成于点滴积累,要有毅力,能坚持,“不积跬步,无以至千里”

③“民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事”言“善始善终,持之以恒的重要性”,所谓“行百里者半九十”。

少了一个铁钉,丢了一只马掌;少了一只马掌,丢了一匹战马;丢了一匹战马,败了一场战役;败了一场战役,失了一个国家。

——英国民谣

勿以善小而不为,勿以恶小而为之。

——刘备

一个人的价值不是以数量而是以他的深度来衡量的,成功者的共同特点,就是能做小事情,能够抓住生活中的一些细节。

——托尔斯泰

你能找到几张脸?

器物实体这个“有”,只是提供便利的条件;器物中空这个“无”,才是发挥作用的关键。显然,“有”与“无”是辩证统一、互相依存的,二者缺一不可,而老子更强调的是空虚不盈的作用。

第7则

人之生也柔弱,其死也坚强。万物草木之生也柔脆,其死也枯稿。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则灭,木强则折。强大处下,柔弱处上。

翻译:人活着的时候身体是柔软的,他死后身体是僵硬的。草本活着的时候是柔软易断的,它死后是干枯的(硬挺挺的)。因此坚强跟死亡是同类的,柔弱跟生命是同类的。因此军队逞强就会被消灭,树木刚强就容易被折断。逞强逞大的人落入下风,持守柔弱的人占据上风。

老子对于社会与人生有着深刻的洞察,他认为世界上的东西,凡是属于坚强者都是死的一类,凡是柔弱的都是生的一类。因此,老子认为,人生在世,不可逞强斗胜,而应柔顺谦虚,有良好的处世修养。

有这样一个故事:宋代画院招生考试曾出过一个画题,题目叫作“深山藏古寺”。一个考生画了古寺的全貌,周围是崇山峻岭,这显得太直、太露,没有把“藏”的旨意画出来;有的应试者画了绿树掩映中的古寺一角,旁边是悬崖绝壁,这样的构思就显得含蓄,但还是嫌直白了些;最高明的一个应试者没有画古寺的一砖一瓦,只画了一条通往深山的石径和一个在溪边挑水的和尚。这个考生在“藏”字上做了文章,他虽然没有直接画寺,但人们不难从通往深山的石径和挑水的和尚联想到深山必藏有古寺。画面内蓄丰厚,表达含蓄,真是避实就虚,尽得风流。

体会文章的写作特点

1、行文干净精微主,凝神畅达,是格言,如歌如诗,显示出独特的魅力。

2、善于从世人不太看重的那些方面发掘出理论或实践上的巨大价值。

3、设喻生动、形象,使抽象的道理显得浅显易懂。

4、善用逆向思维,具有意想不到的开创性。

文言知识——通假字

“见”通“现”

“亡”通“妄”

“泮”通“判”

“累”通“蔂”

自见者不明

死而不亡者寿

其脆易泮

起于累土

预习提问,巩固提高

(1)为无为,事无事,味无味

意动用法,“把……当作有为”,“把……当作事业”,“把……当作有味”

(2)天下难事必作于易,天下大事必作于细

形容词活用作名词,译为“容易的事情”,“细小的事情”

(3)是以圣人犹难之

意动用法,“以之为难”,译为“认为……难”

(4)其未兆易谋

名词活用作动词,译为“显露迹象”

文言知识——词类活用

自知者明

自胜者强

报怨以德,图难于其易

为之于未有,治之于未乱

合抱之木,生于毫末

是以兵强则灭,木强则折

宾语前置句

状语后置句

被动句

文言知识——文言句式

学生讨论:儒道两家的主张异同?

1.相同点:

两家都爱惜民利,强调精神对物质的能动作用。

2.不同点:

(1)儒家以人为中心,强调人的社会性。用积极入世的思想教育人们做入世的事情,有“先天下之忧而忧”的豪情。道家以道为至高存在,重视人的自然性。用积极出世的思想做入世的事情,主张绝圣弃智,忘情寡欲,无为而治,有“采菊东篱下悠然见南山”的恬适。

(2)儒家以天为至高存在,凸显历史背景,勇担社会责任,“天下兴亡匹夫有责”;道家以道为至高存在,将人生依托在永恒不变的基础上,再由这观照人间,想“小国寡民”“老死不相往来”的乌托邦社会。

(3)儒家期盼天人和谐,从向善到择善到至善,用礼仪教育人民,推崇孔孟之道;道家希望与道和一,讲究修身养性,禅悟,尊崇老庄。

(4)在生活追求上,儒家尽自己的责任,压力比较大;道家不受拘束,自由选择他的生活方式。

(5)在消费上,孔子主张礼的等级规范,用仁义道德约束,节俭行为准则,强调伦理道德;老子提倡道的法则,不欲的心理约束,知足的行为准则。

同课章节目录