《孟子》两章 复习学案

图片预览

文档简介

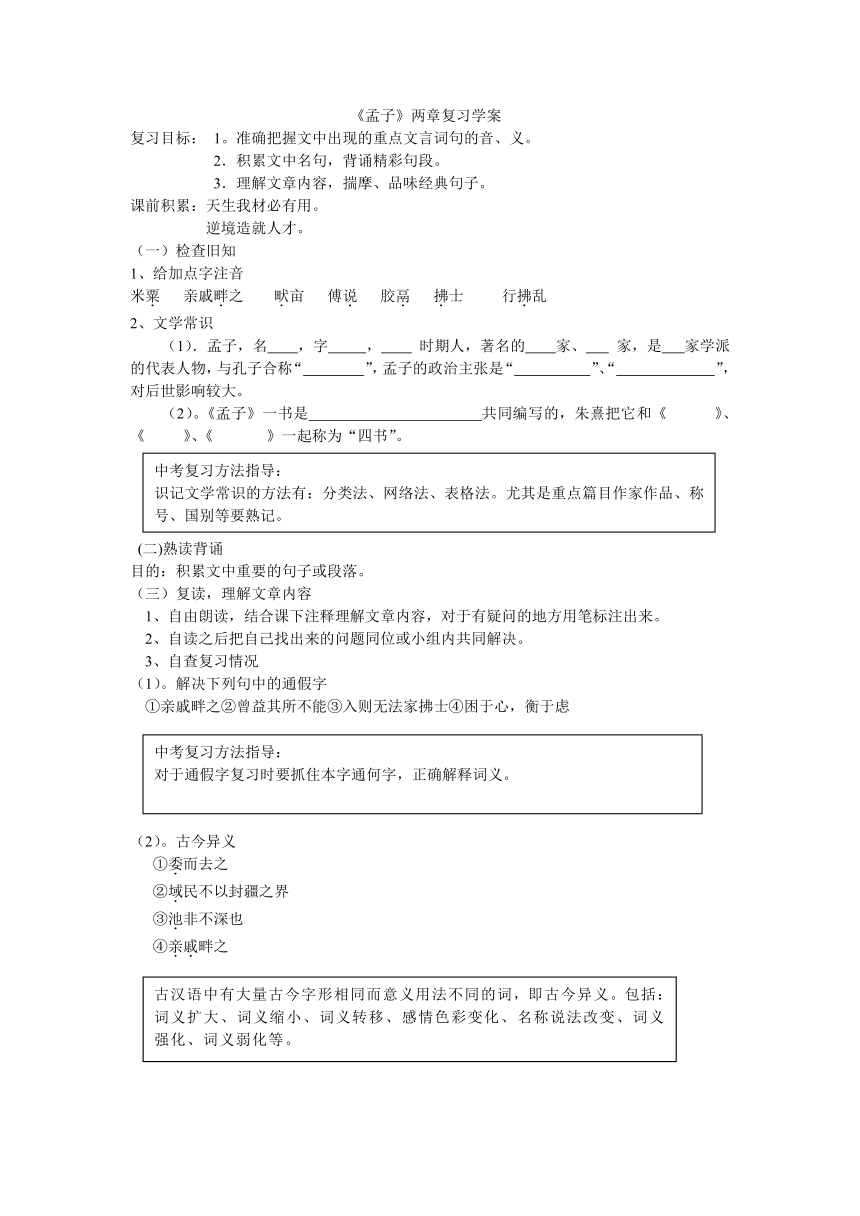

《孟子》两章复习学案

复习目标: 1。准确把握文中出现的重点文言词句的音、义。

2.积累文中名句,背诵精彩句段。

3.理解文章内容,揣摩、品味经典句子。

课前积累:天生我材必有用。

逆境造就人才。

(一)检查旧知

1、给加点字注音

米粟 亲戚畔之 畎亩 傅说 胶鬲 拂士 行拂乱

2、文学常识

(1).孟子,名 ,字 , 时期人,著名的 家、 家,是 家学派的代表人物,与孔子合称“ ”,孟子的政治主张是“ ”、“ ”,对后世影响较大。

(2)。《孟子》一书是 共同编写的,朱熹把它和《 》、《 》、《 》一起称为“四书”。

(二)熟读背诵

目的:积累文中重要的句子或段落。

(三)复读,理解文章内容

1、自由朗读,结合课下注释理解文章内容,对于有疑问的地方用笔标注出来。

2、自读之后把自己找出来的问题同位或小组内共同解决。

3、自查复习情况

(1)。解决下列句中的通假字

①亲戚畔之②曾益其所不能③入则无法家拂士④困于心,衡于虑

(2)。古今异义

①委而去之

②域民不以封疆之界

③池非不深也

④亲戚畔之

(3)。一词多义

①之 亲戚畔之 三里之城 寡助之至

②以 以天下之所顺 所以动心忍性

③拂 入则无法家拂士 行拂乱其所为

④发 发于声 发于畎亩

(4)。解释词语

①威天下不以兵革之利

②空乏其身

③所以动心忍性

④入则无法家拂士,出则无敌国外患者

(5)语句理解

①入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

②得道多助,失道寡助。

③然后知生于忧患,死于安乐。

(四)深入阅读,明其理

1.这两篇短文的论点分别是什么?论点的提出和阐述方式有什么异同?

2这两篇短文在语言表达上有什么特色?

(五)学以致用

孟子以其严密的论述,阐明了“逆境造就人才”的道理。请同学们联系实际,谈一谈你对这一问题的看法。

(六)中考连接

读下面连段文字完成问候的问题:

(甲)故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也 。

(乙)郑之鄙人学为盖。三年而大旱,无所用,弃而为秸槔。三年而大雨,又无所用,则还为盖焉。未几,盗起,民尽戎服,鲜用盖者。欲学为兵,则老矣。越有善农者,凿田种稻,三年皆涝。人谓宜泄水种黍,弗听,而仍其旧,乃大旱连岁。计其获,则偿歉而赢焉。故曰:“旱斯具舟,热斯具裘。天下名言也!”

1.解释句中加点的词

入则无法家拂士 鲜用盖者 郑之鄙人学为盖 行拂乱其所为

2.翻译句子

苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤

旱斯具舟,热斯具裘

3.甲文中孟子主要讲了两个方面的问题:一是在就人才,二是 ;得出的结论是“生于忧患,死于安乐”,用现在的话说就是 。

4.上述两文的主要观点是什么?写法上有什么共同点?

中考复习方法指导:

识记文学常识的方法有:分类法、网络法、表格法。尤其是重点篇目作家作品、称号、国别等要熟记。

中考复习方法指导:

对于通假字复习时要抓住本字通何字,正确解释词义。

古汉语中有大量古今字形相同而意义用法不同的词,即古今异义。包括:词义扩大、词义缩小、词义转移、感彩变化、名称说法改变、词义强化、词义弱化等。

这类词在中考的文言文中,出现的次数较多,应该特别留意,另外,对于官职名、年号、科举各个阶段称呼等也应该给予重视。复习时既要注意一词多义,也要重视多词一义的现象。掌握得越多,运用起来越得心应手。

文言词语整理、归纳的实践:(一)确定目标,选取角度(二)提供示范,控制过程(三)前后勾连,总结规律(四)迁移成果,加强运用

复习目标: 1。准确把握文中出现的重点文言词句的音、义。

2.积累文中名句,背诵精彩句段。

3.理解文章内容,揣摩、品味经典句子。

课前积累:天生我材必有用。

逆境造就人才。

(一)检查旧知

1、给加点字注音

米粟 亲戚畔之 畎亩 傅说 胶鬲 拂士 行拂乱

2、文学常识

(1).孟子,名 ,字 , 时期人,著名的 家、 家,是 家学派的代表人物,与孔子合称“ ”,孟子的政治主张是“ ”、“ ”,对后世影响较大。

(2)。《孟子》一书是 共同编写的,朱熹把它和《 》、《 》、《 》一起称为“四书”。

(二)熟读背诵

目的:积累文中重要的句子或段落。

(三)复读,理解文章内容

1、自由朗读,结合课下注释理解文章内容,对于有疑问的地方用笔标注出来。

2、自读之后把自己找出来的问题同位或小组内共同解决。

3、自查复习情况

(1)。解决下列句中的通假字

①亲戚畔之②曾益其所不能③入则无法家拂士④困于心,衡于虑

(2)。古今异义

①委而去之

②域民不以封疆之界

③池非不深也

④亲戚畔之

(3)。一词多义

①之 亲戚畔之 三里之城 寡助之至

②以 以天下之所顺 所以动心忍性

③拂 入则无法家拂士 行拂乱其所为

④发 发于声 发于畎亩

(4)。解释词语

①威天下不以兵革之利

②空乏其身

③所以动心忍性

④入则无法家拂士,出则无敌国外患者

(5)语句理解

①入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

②得道多助,失道寡助。

③然后知生于忧患,死于安乐。

(四)深入阅读,明其理

1.这两篇短文的论点分别是什么?论点的提出和阐述方式有什么异同?

2这两篇短文在语言表达上有什么特色?

(五)学以致用

孟子以其严密的论述,阐明了“逆境造就人才”的道理。请同学们联系实际,谈一谈你对这一问题的看法。

(六)中考连接

读下面连段文字完成问候的问题:

(甲)故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也 。

(乙)郑之鄙人学为盖。三年而大旱,无所用,弃而为秸槔。三年而大雨,又无所用,则还为盖焉。未几,盗起,民尽戎服,鲜用盖者。欲学为兵,则老矣。越有善农者,凿田种稻,三年皆涝。人谓宜泄水种黍,弗听,而仍其旧,乃大旱连岁。计其获,则偿歉而赢焉。故曰:“旱斯具舟,热斯具裘。天下名言也!”

1.解释句中加点的词

入则无法家拂士 鲜用盖者 郑之鄙人学为盖 行拂乱其所为

2.翻译句子

苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤

旱斯具舟,热斯具裘

3.甲文中孟子主要讲了两个方面的问题:一是在就人才,二是 ;得出的结论是“生于忧患,死于安乐”,用现在的话说就是 。

4.上述两文的主要观点是什么?写法上有什么共同点?

中考复习方法指导:

识记文学常识的方法有:分类法、网络法、表格法。尤其是重点篇目作家作品、称号、国别等要熟记。

中考复习方法指导:

对于通假字复习时要抓住本字通何字,正确解释词义。

古汉语中有大量古今字形相同而意义用法不同的词,即古今异义。包括:词义扩大、词义缩小、词义转移、感彩变化、名称说法改变、词义强化、词义弱化等。

这类词在中考的文言文中,出现的次数较多,应该特别留意,另外,对于官职名、年号、科举各个阶段称呼等也应该给予重视。复习时既要注意一词多义,也要重视多词一义的现象。掌握得越多,运用起来越得心应手。

文言词语整理、归纳的实践:(一)确定目标,选取角度(二)提供示范,控制过程(三)前后勾连,总结规律(四)迁移成果,加强运用

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)