《说“木叶”》教学设计及同步检测 含答案(统编版高一必修下)

文档属性

| 名称 | 《说“木叶”》教学设计及同步检测 含答案(统编版高一必修下) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 95.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-31 10:05:09 | ||

图片预览

文档简介

《说“木叶”》教学设计及同步检测(统编版高一必修下)

【教学设计】

学习目标

一、积累诗词名句,理解古诗词语言富有暗示性的特点。

二、根据诗歌语言特点,领略诗歌的精妙之处,提高鉴赏古诗词的能力。

【课前预习】

知识链接

一、关于作者及作品

人物评价:

燕园,少了一位良师 ;天堂,多了一位诗人。――载自北京大学校园网

静希师首先是一位诗人,是一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致。他有博大的胸怀和兼容的气度……他有童心,毫不世故;他对宇宙和人生有深邃的思考,所以他总能把握住自己人生的方向。——袁行霈

二、诗歌意象 “意象”一词是诗词欣赏的一个重要概念。所谓“意象”简单说来,就是主观的“意”和客观的“象”的结合,也就是融入诗人思想感情的“物象”。

三、基础知识

解释下列成语

得鱼忘筌_____________________________________

得意忘言_____________________________________

四、预习检查导入新课:

1.快速阅读第一段,概括中心。(请同学们理清材料和观点关系,留意指示代词“这里”)

2.第二段在引用诗句时有“树”“木叶”“落木”等意象,作者想表明一个什么观点?(留意段末指示代词“这里”)

【课中探究】

1.“木叶”意象在古典诗歌中广泛应用关键在于一个“木”字,“木”字有哪些艺术特征呢?(请同学们关注第4段、第5段段末句子,结合4、6段相关信息概括)

2.本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写“木叶”的真正目的何在?(结合文章第五段相关信息回答问题)

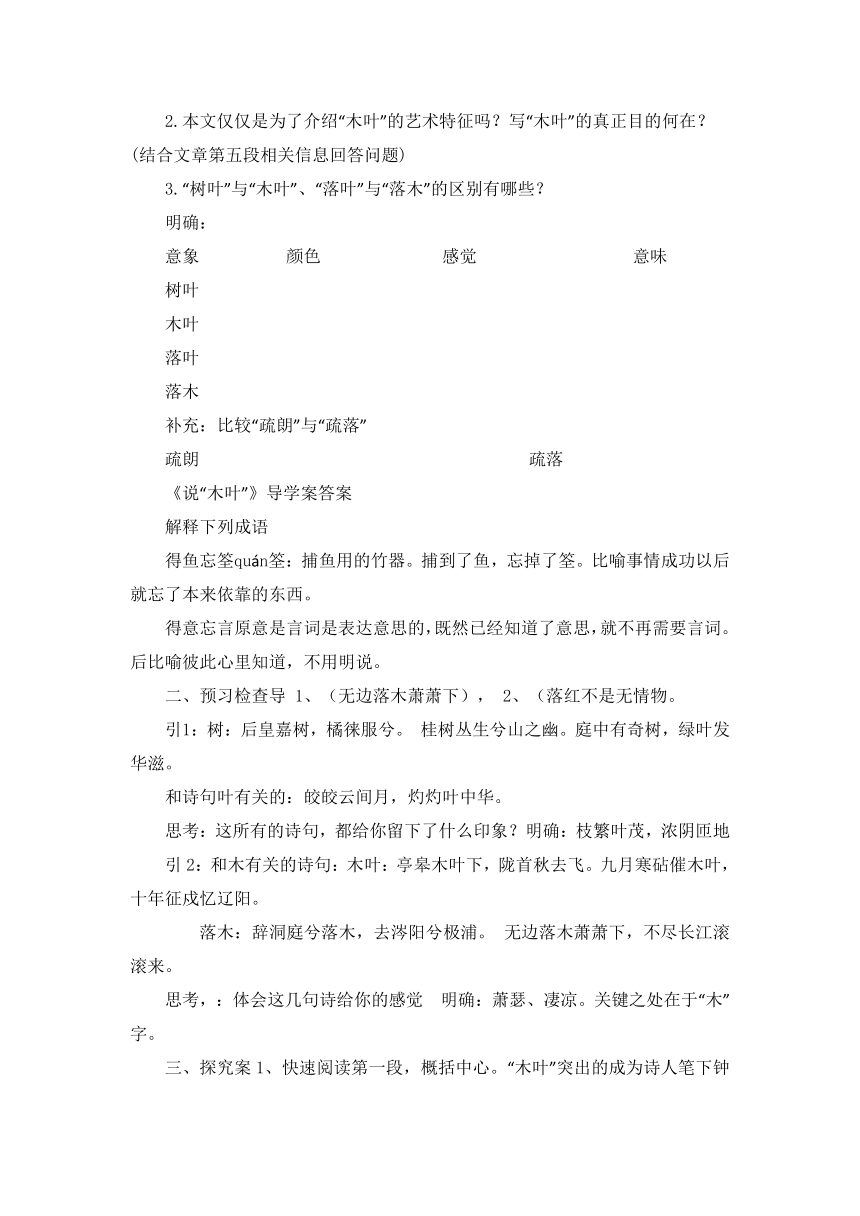

3.“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别有哪些?

明确:

意象 颜色 感觉 意味

树叶

木叶

落叶

落木

补充:比较“疏朗”与“疏落”

疏朗 疏落

《说“木叶”》导学案答案

解释下列成语

得鱼忘筌quán筌:捕鱼用的竹器。捕到了鱼,忘掉了筌。比喻事情成功以后就忘了本来依靠的东西。

得意忘言原意是言词是表达意思的,既然已经知道了意思,就不再需要言词。后比喻彼此心里知道,不用明说。

二、预习检查导 1、(无边落木萧萧下), 2、(落红不是无情物。

引1:树:后皇嘉树,橘徕服兮。 桂树丛生兮山之幽。庭中有奇树,绿叶发华滋。

和诗句叶有关的:皎皎云间月,灼灼叶中华。

思考:这所有的诗句,都给你留下了什么印象?明确:枝繁叶茂,浓阴匝地

引2:和木有关的诗句:木叶:亭皋木叶下,陇首秋去飞。九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

落木:辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

思考,:体会这几句诗给你的感觉 明确:萧瑟、凄凉。关键之处在于“木”字。

三、探究案1、快速阅读第一段,概括中心。“木叶”突出的成为诗人笔下钟爱的对象。

2、第二段在引用诗句时有“树”“木叶”“落木”等意象,作者想表明一个什么观点?古代诗人在创造中学习,又在自己的学习中创造,使得中国诗歌语言如此丰富多彩。

3、“木叶”意象在古典诗歌中广泛应用关键在于一个“木”字,“木”字有哪些艺术特征呢?(1)含有落叶的因素。(2) 具有颜色的暗示性

4、本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写“木叶”的真正目的何在。明确:是为了阐述诗歌语言暗示性的特点。

提问:作者又是如何阐释诗歌语言暗示性的特点的呢?明确:这种暗示性“仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说”,诗歌的语言具有很强的感染性和启示性。

讨论:课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,却拟题为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何?

明确:标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性” ,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。而标题拟为 “说‘木叶’”,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

5、“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别有哪些?

意象 颜色 感觉 意味

树叶 褐绿色 密密层层浓阴 繁密充实

木叶 微黄 干燥不湿润 疏朗 飘零之意

落叶 繁密绿色 饱含水分 春夏之交

落木 :比木叶还更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了,疏朗与绵密交织,一个迢远而美丽的形象。

疏朗:稀疏透明、通透明亮。 疏落:稀疏零落;稀稀落落

6、概括各段的段意

(1)“木叶”成为了诗人钟爱的形象。

(2)木叶”就是“树叶”,少用“树叶”,常用“树”、“叶”及“落木”。

(3) 区别关键字在“木”字,用“落木”舍“木叶

(4)“木得第一个艺术特征:“木”含有落叶的因素

(5)诗歌语言的暗示性

(6)“木”的第二个艺术特征:具有颜色的暗示性

(7)艺术形象领域,几乎一字千里

【高考对接】

经过了一定时间的文化沉淀,“木叶”这个词就往往出现在清秋的氛围中,形成了较为固定的暗示性。这样的现象在我国的古典文学中是很多的,如菊花、柳条、明月等等。我们熟悉的“岁寒三友”一般意味什么呢?(高洁,耐寒,坚忍)然而,如果所有的诗人都这样写,那就成了鹦鹉学舌,人云亦云。而高明的诗人往往能打破常规。诗人们把它们组织在不同的意象体系里使之表现不同甚至相反的感情,形成不同的暗示性。看以下三首咏梅诗:

梅花 王安石

墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。

卜算字咏梅 陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

卜算子咏梅 毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

注意三首诗词中的不同意象群,比较三首诗词中梅的不同生长环境,试分析梅的三种不同形象,并说说诗人对自己笔下的梅分别赋予了哪些情感。

王诗:

陆词:

毛词:

答案:王安石的《梅花》表现了梅花的“凌寒独自开”的高贵品格,这与我国把松、竹、梅誉为“岁寒三友”的文化传统相一致,三个意象同是高贵圣洁的象征。陆游的《卜算子咏梅》表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。毛泽东的词与陆游的词题、调相同,意境却截然不同,毛词巧妙地把陆游词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂,词中有一种超越时空的壮美和豪放乐观,振奋人心。

《说“木叶”》优秀导学案(统编版高一必修下)

1.理解“树叶”“木叶”“落叶”“落木”的不同意味,从而明确“木叶”的艺术特征,把握其在古典诗词中的意蕴;理解体会古典诗歌语言的暗示性。

2.学会通过把握关键句,快速理清文章结构的方法。了解文艺理论性文章从文学现象入手,发现问题、分析解决问题的写作思路。

3.提升鉴赏古典诗歌的审美能力,培养古典诗歌的审美情趣。

语言建构与运用:品味文中诗句意蕴,比较“木”与“树”的不同,从而把握“木”的艺术特征。

思维发展与提升:课品味文中诗句,理解古代诗歌中“木叶” 意象的意蕴;比较 “(落)木(叶)”与“树(叶)”的不同,把握“木”的艺术特征。

审美鉴赏与创造:初步培养学生感悟诗歌中意象所表现出的丰富意蕴,提高诗歌的阅读欣赏能力。

文化传承与理解:培养学生把握诗歌中意象所表现出的感彩,提高诗歌的赏析能力,掌握从小处着手的鉴赏诗歌的方法。

教学重点:运用文中阐述的知识和道理指导学生进行诗歌鉴赏实践。

教学难点:诗歌艺术鉴赏学以致用。

【知识链接】

1、林庚(1910年2月22日-2006年10月4日),字静希。1910年2月22日生于北京。福建闽侯人。诗人、文史学家 ,1933年毕业于清华大学中文系。后留校任教,编文学刊物。1933年初出版了第一本自由体诗集《夜》,以后又先后出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》等。1937年到厦门大学任教十年,1947年为燕京大学教授,1952年至今为北京大学教授。曾任古典文学教研室主任,早年以诗闻名于世,与戏剧家曹禺、小说家吴组缃,并称“清华三才子”,是著名的唐诗楚辞研究专家。对明清小说也很关注,并提出颇多精辟的创见。著有《唐诗综论》《诗人屈原及其作品研究》和《中国文学简史》等多部著作。获国家教委教材一等奖。出版过《春野与窗》《问路集》等六部新诗集。他数十年如一日,谆谆教导后学,桃李满天下。

2、释 题:

“说”属于议论文体,本文是文化随笔(文艺短评);“木叶”是文章论题,本文是就古诗中“木叶”意象进行分析说理。

“木叶”即“树叶”,但是古代诗歌中有用“树”的,有用“叶”的,就是用“树叶”的十分少见。由于作者是一个学者,也是诗人,有着深厚的学养和丰富的联想力,因而对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”、“木叶”与“落木”所造成的诗的意境的差别,做出了极为精细的美学辨析,使我们对古诗词艺术中的精微之处有了更深的体察,值得我们借鉴。学习这篇课文需要我们逐字逐句认真、细致地读,把整篇文章贯穿起来,各个部分融会贯通,就可以把握文意。

3、词语积累

无妨:不妨。 歧路:岔路。

迢远:遥远。 翩翩:飞舞的样子。

灼灼:明亮鲜艳的样子。 亭皋:水边的平地。亭,平;皋,水旁地。

冉冉:形容枝条柔弱下垂的样子。 绵密:言行、思考细密周到。

窸福合笊?省4舜χ敢堵涞南感〉纳?簟?

景况:情况;光景。如:我们的光景越来越好。

疏朗:稀疏透明、通透明亮的意思。

寒砧:秋后的捣衣声。诗词中常用来象征凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石。

缠绵:文中形容叶对枝情深意厚,难以解脱,是活化的拟人辞格的运用。

袅袅:形容烟气缭绕上升;形容细长柔软的东西随风飘动;形容声音延长不绝。

万应锭:万能药。锭,锭药。

相去无几:彼此没有多大差别。

不落于言筌:不在语言运用上留下用工的痕迹。筌,捕鱼的竹器。

1.为什么在古典诗歌中很少见到“树叶”这个词汇?

答:________________________________________________________________________

【明确】 “树”具有繁茂的枝叶,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想,“树”和“叶”之间有太多的一致,二者在概念和意味上并没有什么不同,只是因为古代诗人文字洗练,又习于用单词。

2.结合文章有关段落,分析“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别有哪些,并将下面的表格补充完整。

意象 颜色 触觉 意味

树叶 褐绿色 密密层层、浓阴 繁密充实

木叶 (1 ) (2) (3)

落叶 (4) (5) (6)

落木 比“木叶”更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了,疏朗与绵密交织,一个迢远而情深的美丽的形象

【明确】 (1)微黄 (2)干燥、不湿润 (3)疏朗、飘零之意 (4)繁密绿色 (5)饱含水分 (6)春夏之交

3.课文所阐释的是诗歌语言的“暗示性”问题,而标题却拟为“说 ‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的‘暗示性’”,你以为如何?

答:________________________________________________________________________

【明确】 把标题定为“说‘木叶’”,就可以把古诗中的意象“木叶”作为论题,围绕它展开全文。作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴含落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。这样论述,从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。如果把题目定为“谈谈诗歌语言的‘暗示性’”,也不是不可以,但那势必是另一种行文思路,大概是摆起架子大讲理论,不大容易写得深入浅出。

4.本文所谈诗歌的“暗示性”对我们欣赏诗歌有什么启示?

答:________________________________________________________________________

【明确】 本文谈到“这暗示性仿佛是概念的影子”,它与“概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典上可以查到的词语的意思。有人称之为言内义,它明了确定。而作为概念的影子的暗示性,所指的是概念以外的意义,如象征义、深层义、言外义等,这样的意义是不确定的、有弹性的,是要依据上下文、整首诗来表达或理解的。在诗歌鉴赏中,不仅要玩味语言的言内义,而且要玩味概念以外的意义,这样才能真正理解和鉴赏诗歌的旨趣。

中国诗歌语言的特点,就是注重语言的暗示性,追求含蓄不尽。诗歌的语言是有尽的,但它包含的意思,给予读者的暗示、启发则是无尽的。我们鉴赏诗歌,要从语言入手,但不要被语言局限,应当从言内到言外,品尝那些言外的微妙滋味。

语言基础训练

1.下列各句中成语的使用,全都不正确的一项是( )

①第二展厅的文物如同一部浓缩的史书,举重若轻地展示了先民们在恶劣的自然条件下顽强抗争、繁衍生息的漫长历史。

②作为学者,林庚先生是出类拔萃的;作为老师,林庚先生是平易近人的;作为人,他用自己的平凡表现出他做人的崇高境界。

③毕业后他的同学大都顺理成章地走上了音乐创作之路,而他却改换门庭,另有所爱,一头扎进中国古代文化研究中。

④就对后世的影响来说,我们一致认为《封神演义》虽然比不上《西游记》,但和《聊斋志异》是可以并行不悖的。

⑤赵翼在《论诗》中提出了“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出,各领风骚数百年”的主张,其大气与狂放由此可见一斑。

⑥“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千金。

A.①③④ B.②⑤⑥

C.③④⑥ D.①②⑤

2.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.不但“木”让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色性。

B.“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”这落下的绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸钙?阃感┪⒒频囊蹲樱?颐欠路鹛??死肴说奶鞠⒑陀巫拥钠?矗赫饩褪恰澳疽丁钡男蜗笾??匀绱松??脑倒省?

C.文学作品中,一个字精妙与否,足以决定作品的流光溢彩。尤其是我们的古典诗词,用简短的几个字,造就的却是丰富的情感与博大的意境。

D.经过了一定时间的文化沉淀,“木叶”这个词就往往出现在清秋的氛围中,形成了较为固定的暗示性。这样的现象在我国的古典文学中是很多的,如菊花、柳条、明月等等。

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

从概念上说,“木叶”就是“树叶”,原没有什么可以辩论之处。可是到了诗歌的形象思维之中,①____________________像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,②____________________而我们的诗人杜甫,却宁可冒这危险,创造出那千古流传、形象鲜明的诗句。

A.①后者则无人过问,前者则不断发展。

②难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

B.①后者则无人过问,前者则不断发展。

②不怕死心眼的人不会误以为是木头自天而降。

C.①前者则不断发展,后者则无人过问。

②难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

D.①前者则不断发展,后者则无人过问。

②不怕死心眼的人不会误以为是木头自天而降。

4.用一句话概括下面这段文字的主要信息。(不超过30个字)

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(《九歌》)自从屈原歌唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”至于王褒《渡河北》的名句“秋风吹木叶,还似洞庭波”,则其所受的影响更是显然了。在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

答:________________________________________________________________________

5.古代诗歌中有许多如“木叶”与“落叶”一样耐人寻味的意象,不同的意象可以营造不同的意境。根据本课所学知识,在下面两组意象中任选一组,通过描写营造所对应的意境。不超过100字。

第一组:明月 杨柳 杜鹃——凄婉、哀伤

第二组:落日 大江 远山——雄浑、壮丽

选择第________组:__________________________________________________________

___________________________________________________________________________云平

[课内精读]

阅读下面的文字,完成文后题目。

要说明“木”字何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓:“午阴嘉树清圆。”(周邦彦《满庭芳》)这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

1.下列关于“诗歌语言中暗示性的问题”的解说,不正确的一项是( )

A.诗歌语言的暗示性其实就是说诗歌语言容易引起读者的联想和想象。

B.暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,故意不让人察觉。

C.敏感而有修养的诗人是暗示性语言的创造者,敏感而有修养的诗人不存在,就没有诗歌语言的暗示性。

D.具有暗示性语言的诗歌往往给人以丰富多彩一言难尽的感觉。

2.下列关于古代诗歌中常用“叶”来代替“树叶”的原因的解说,不正确的一项是( )

A.树是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。

B.用“树叶”就缺少“午阴”更为真实的形象。

C.“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且十分一致。

D.在习于用单词的古典诗歌中,“树叶”不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么。

3.下列对这段文字的分析和解说,不正确的一项是( )

A.这段文字以“木叶”和“树叶”为例,说明了诗歌语言的特征。

B.文 中“它之不落于言筌者也在此”中的“筌”喻指诗歌的语言。

C.文中引用周邦彦《满庭芳》中的词句,意在说明“树叶”与“木叶”在诗歌中的意象效果不同。

D.这段文字表现了作者厚“木叶”而薄“树叶”的思想倾向。

[课外迁移]

阅读下面的文字,完成文后题目。

青与绿

林 庚

“青青河畔草,郁郁园中柳”,“枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草”,草与柳在古代诗词中一直经常这样地同时并见,要说明其间的缘故,根本上还是因为都涉及春天。“杨柳东风树,青青夹御河”,“野火烧不尽,春风吹又生”,柳树是代表着春风的,而草则又与春天共其命运。“池塘生春草,园柳变鸣禽”,春回大地的信息,首先就体现在草与柳的变化上。“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”,只是那么一星星若有若无的草的痕迹,便宣告了春天的来临。“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,柳枝上刚萌发出点点的细叶,料峭的春风便已来到了人间。这个细节,诗词中又称为“柳眼”,仿佛在说碧玉妆成的柳树,忽然从睡梦中一觉醒来,睁开了眼睛,同时也就是春天的开始了。所谓“风回小院庭芜绿,柳眼春相续”,草透出了绿意,柳睁开了眼睛,这是多么富于生机的绿色世界啊。

世界是绿色的,可是诗人却爱说“青青河畔草”,“青青夹御河”,“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”,“柳色新”自是嫩绿色,所谓“看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识”,可是却非说“青青”不可。春天叫做青春,“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”,“青春复随冠冕人,紫禁正耐烟花绕”。而春游也叫做踏青,却不说踏绿。春天唤做青阳,春神名曰青帝,少年称为青年,那么到底是谁代表着春天呢?

绿与青原是相近的颜色,所以青天又称碧落、碧空,碧也就是绿。绿草可以称为青草,绿柳却不能称为青柳,但是“天官动将星,汉地柳条青”却又正是好诗。“春晚绿野秀”,这绿野却很少称之为青野。大概由于绿指的是具体的现实的世界,而青则仿佛带有某种概括性的深远意义。绿原是一种谐和的色调,在万紫千红的春天,绿乃是多样统一的典范。而青则更为单纯、凝净、清醒、永久,松树因此就都称为青松。所谓青山绿水,何尝不正是两种性格的说明呢?这里或许会给我们带来一点生活中的启发吧?谁不愿意青山不改、青春常在呢?但这只是一种理想,从现实到理想,从具体性到概括性,本来是绿的却说成是青的。但愿人长久,千里共青青。

4.从原文看,下列有关“青与绿”的说法,正确的一项是( )

A.绿草可以称为青草,绿柳却不能称为青柳,可见青不能用来形容柳。

B.青天又称碧落、 碧空,碧也就是绿,所以青和绿原属于同一种颜色。

C.诗句“春晚绿野秀”,证明了在诗歌中绿野不可能被称之为青野。

D.与重在表现具体现实的世界的绿相比,青似乎带有某种概括性的意义。

5.文章开头写“‘青青河畔草,郁郁园中柳’,‘枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草’”有何作用?

答:________________________________________________________________________

6.作者认为“青”与“绿”各具有怎样的意味?从中寄托了作者怎样的情思?

答:________________________________________________________________________

参考答案

1.答案 A

解析 ①举重若轻:举重东西就像举轻东西那样。形容做繁难的事或处理棘手的问题轻松而不费力。修饰对象一般为人,用在此处不合适。②出类拔萃:形容超出同类。指才干、实力、能力大大高出同类而拔尖。③改换门庭:改变门第出身,提高社会地位;投靠新的主人或势力,以图维持、发展。用在这里不合语境,可改为“改弦易辙”。④并行不悖:同时实行,互不冲突。用在这里属望文生义。比喻两本书水平相当,不分高下,可用“并驾齐驱”。⑤可见一斑:比喻见到事物的一小部分也能推知事物的整体。⑥相去无几:指二者距离不远或差别不大。

2.答案 D

解析 A项关联词语位置不当,“不但‘木’”应改为“‘木’不但”。B项搭配不当,“听见”和“游子的漂泊”不搭配,应改为“想起了游子的漂泊”。C项两面对一面,应改为“足以决定作品是流光溢彩,还是黯然失色”。

3.答案 A

解析 B、D两项②句均为陈述语气,且语意同文段主旨相悖,由此可排除这两项。据①句后面阐述引文的意义,可推知A项恰当。

4.答案 “木叶”自屈原的《九歌》中歌唱出而成为诗人们钟爱的形象。

解析 这段文字共有三个层次:第一个层次说屈原的《九歌》首先歌唱出“木叶”,影响了历代诗人;第二个层次说受到屈原影响的诗人及其诗句;第三个层次说“木叶”成为诗人们钟爱的形象。这段文字阐述的对象是“木叶”。答题时把上面的分析综合起来,用一句话表述即可。

5.答案 (示例)第一组——孤独的河流在夜的黑暗中静静流淌。即将远行的人儿,驻足河岸,因了月光的牵引迈不开启程的脚步。他放眼四顾,只看见天上的明月洒下清冷的光芒,他知道月光深处是恣肆满溢的眷念。杨柳的青丝是无助的手臂,它挽得住春风,却挽不住杜鹃的悲啼,游子的忧伤。

第二组——大江在崇山峻岭中匍匐前行。在它的左岸,远山被落日的微光镀上了一层金黄,燕雀噤若寒蝉,唯有雄鹰在苍茫的天地间翱翔。这个时节,塞外的野草疯狂生长,在阴山脚下,长城尽头,手执长缨的骑士,踏碎嗒嗒的马蹄,朝向大漠的深处,绝尘而去。

课内精读训练

1.答案 C

解析 原文中说“敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来”,没有说“敏感而有修养的诗人是暗示性语言的创造者”,且“敏感而有修养的诗人不存在,就没有诗歌语言的暗示性”说法太绝对。

2.答案 B

解析 原文说“这里如果改用‘木’字就缺少‘午阴’更为真实的形象”,就是说用“木叶”就缺少“午阴”更为真实的形象。

3.答案 D

解析 作者没有“厚‘木叶’而薄‘树叶’的思想倾向”。

课外迁移训练

4.答案 D

解析 A项以偏概全,因为后文就提及“‘天官动将星,汉地柳条青’却又正是好诗”。B项因果倒置,应是绿与青颜色相近,所以青天又称碧落、碧空;原文说“绿与青原是相近的颜色”,“相近”不等于“相同”。C项原文是“这绿野却很少称之为青野”,“很少”不代表没有一点可能性。

6.答案 (1)在作者看来,绿指的是具体的现实的世界,而青则仿佛带有某种概括性的深远意义。绿原是一种谐和的色调,在万紫千红的春天,绿乃是多样统一的典范。而青则更为单纯、凝净、清醒、永久。

(2)作者在对“绿”和“青”的阐释中,寄托了对春天美景的赞许之情和对理想生活的祝愿。

5.答案 为了说明“草”“柳”经常并提的缘故。从行文思路看,文中引用这两句诗词,不是用来欣赏,而是引出议题:柳与草常常作为春天、春风的代表。所以,接下来,较多地引用了有关诗句做进一步的说明,说明诗人通过对柳和草的描写,展现出“富于生机的绿色世界”。

【教学设计】

学习目标

一、积累诗词名句,理解古诗词语言富有暗示性的特点。

二、根据诗歌语言特点,领略诗歌的精妙之处,提高鉴赏古诗词的能力。

【课前预习】

知识链接

一、关于作者及作品

人物评价:

燕园,少了一位良师 ;天堂,多了一位诗人。――载自北京大学校园网

静希师首先是一位诗人,是一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致。他有博大的胸怀和兼容的气度……他有童心,毫不世故;他对宇宙和人生有深邃的思考,所以他总能把握住自己人生的方向。——袁行霈

二、诗歌意象 “意象”一词是诗词欣赏的一个重要概念。所谓“意象”简单说来,就是主观的“意”和客观的“象”的结合,也就是融入诗人思想感情的“物象”。

三、基础知识

解释下列成语

得鱼忘筌_____________________________________

得意忘言_____________________________________

四、预习检查导入新课:

1.快速阅读第一段,概括中心。(请同学们理清材料和观点关系,留意指示代词“这里”)

2.第二段在引用诗句时有“树”“木叶”“落木”等意象,作者想表明一个什么观点?(留意段末指示代词“这里”)

【课中探究】

1.“木叶”意象在古典诗歌中广泛应用关键在于一个“木”字,“木”字有哪些艺术特征呢?(请同学们关注第4段、第5段段末句子,结合4、6段相关信息概括)

2.本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写“木叶”的真正目的何在?(结合文章第五段相关信息回答问题)

3.“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别有哪些?

明确:

意象 颜色 感觉 意味

树叶

木叶

落叶

落木

补充:比较“疏朗”与“疏落”

疏朗 疏落

《说“木叶”》导学案答案

解释下列成语

得鱼忘筌quán筌:捕鱼用的竹器。捕到了鱼,忘掉了筌。比喻事情成功以后就忘了本来依靠的东西。

得意忘言原意是言词是表达意思的,既然已经知道了意思,就不再需要言词。后比喻彼此心里知道,不用明说。

二、预习检查导 1、(无边落木萧萧下), 2、(落红不是无情物。

引1:树:后皇嘉树,橘徕服兮。 桂树丛生兮山之幽。庭中有奇树,绿叶发华滋。

和诗句叶有关的:皎皎云间月,灼灼叶中华。

思考:这所有的诗句,都给你留下了什么印象?明确:枝繁叶茂,浓阴匝地

引2:和木有关的诗句:木叶:亭皋木叶下,陇首秋去飞。九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

落木:辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

思考,:体会这几句诗给你的感觉 明确:萧瑟、凄凉。关键之处在于“木”字。

三、探究案1、快速阅读第一段,概括中心。“木叶”突出的成为诗人笔下钟爱的对象。

2、第二段在引用诗句时有“树”“木叶”“落木”等意象,作者想表明一个什么观点?古代诗人在创造中学习,又在自己的学习中创造,使得中国诗歌语言如此丰富多彩。

3、“木叶”意象在古典诗歌中广泛应用关键在于一个“木”字,“木”字有哪些艺术特征呢?(1)含有落叶的因素。(2) 具有颜色的暗示性

4、本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写“木叶”的真正目的何在。明确:是为了阐述诗歌语言暗示性的特点。

提问:作者又是如何阐释诗歌语言暗示性的特点的呢?明确:这种暗示性“仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说”,诗歌的语言具有很强的感染性和启示性。

讨论:课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,却拟题为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何?

明确:标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性” ,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。而标题拟为 “说‘木叶’”,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

5、“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别有哪些?

意象 颜色 感觉 意味

树叶 褐绿色 密密层层浓阴 繁密充实

木叶 微黄 干燥不湿润 疏朗 飘零之意

落叶 繁密绿色 饱含水分 春夏之交

落木 :比木叶还更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了,疏朗与绵密交织,一个迢远而美丽的形象。

疏朗:稀疏透明、通透明亮。 疏落:稀疏零落;稀稀落落

6、概括各段的段意

(1)“木叶”成为了诗人钟爱的形象。

(2)木叶”就是“树叶”,少用“树叶”,常用“树”、“叶”及“落木”。

(3) 区别关键字在“木”字,用“落木”舍“木叶

(4)“木得第一个艺术特征:“木”含有落叶的因素

(5)诗歌语言的暗示性

(6)“木”的第二个艺术特征:具有颜色的暗示性

(7)艺术形象领域,几乎一字千里

【高考对接】

经过了一定时间的文化沉淀,“木叶”这个词就往往出现在清秋的氛围中,形成了较为固定的暗示性。这样的现象在我国的古典文学中是很多的,如菊花、柳条、明月等等。我们熟悉的“岁寒三友”一般意味什么呢?(高洁,耐寒,坚忍)然而,如果所有的诗人都这样写,那就成了鹦鹉学舌,人云亦云。而高明的诗人往往能打破常规。诗人们把它们组织在不同的意象体系里使之表现不同甚至相反的感情,形成不同的暗示性。看以下三首咏梅诗:

梅花 王安石

墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。

卜算字咏梅 陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

卜算子咏梅 毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

注意三首诗词中的不同意象群,比较三首诗词中梅的不同生长环境,试分析梅的三种不同形象,并说说诗人对自己笔下的梅分别赋予了哪些情感。

王诗:

陆词:

毛词:

答案:王安石的《梅花》表现了梅花的“凌寒独自开”的高贵品格,这与我国把松、竹、梅誉为“岁寒三友”的文化传统相一致,三个意象同是高贵圣洁的象征。陆游的《卜算子咏梅》表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。毛泽东的词与陆游的词题、调相同,意境却截然不同,毛词巧妙地把陆游词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂,词中有一种超越时空的壮美和豪放乐观,振奋人心。

《说“木叶”》优秀导学案(统编版高一必修下)

1.理解“树叶”“木叶”“落叶”“落木”的不同意味,从而明确“木叶”的艺术特征,把握其在古典诗词中的意蕴;理解体会古典诗歌语言的暗示性。

2.学会通过把握关键句,快速理清文章结构的方法。了解文艺理论性文章从文学现象入手,发现问题、分析解决问题的写作思路。

3.提升鉴赏古典诗歌的审美能力,培养古典诗歌的审美情趣。

语言建构与运用:品味文中诗句意蕴,比较“木”与“树”的不同,从而把握“木”的艺术特征。

思维发展与提升:课品味文中诗句,理解古代诗歌中“木叶” 意象的意蕴;比较 “(落)木(叶)”与“树(叶)”的不同,把握“木”的艺术特征。

审美鉴赏与创造:初步培养学生感悟诗歌中意象所表现出的丰富意蕴,提高诗歌的阅读欣赏能力。

文化传承与理解:培养学生把握诗歌中意象所表现出的感彩,提高诗歌的赏析能力,掌握从小处着手的鉴赏诗歌的方法。

教学重点:运用文中阐述的知识和道理指导学生进行诗歌鉴赏实践。

教学难点:诗歌艺术鉴赏学以致用。

【知识链接】

1、林庚(1910年2月22日-2006年10月4日),字静希。1910年2月22日生于北京。福建闽侯人。诗人、文史学家 ,1933年毕业于清华大学中文系。后留校任教,编文学刊物。1933年初出版了第一本自由体诗集《夜》,以后又先后出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》等。1937年到厦门大学任教十年,1947年为燕京大学教授,1952年至今为北京大学教授。曾任古典文学教研室主任,早年以诗闻名于世,与戏剧家曹禺、小说家吴组缃,并称“清华三才子”,是著名的唐诗楚辞研究专家。对明清小说也很关注,并提出颇多精辟的创见。著有《唐诗综论》《诗人屈原及其作品研究》和《中国文学简史》等多部著作。获国家教委教材一等奖。出版过《春野与窗》《问路集》等六部新诗集。他数十年如一日,谆谆教导后学,桃李满天下。

2、释 题:

“说”属于议论文体,本文是文化随笔(文艺短评);“木叶”是文章论题,本文是就古诗中“木叶”意象进行分析说理。

“木叶”即“树叶”,但是古代诗歌中有用“树”的,有用“叶”的,就是用“树叶”的十分少见。由于作者是一个学者,也是诗人,有着深厚的学养和丰富的联想力,因而对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”、“木叶”与“落木”所造成的诗的意境的差别,做出了极为精细的美学辨析,使我们对古诗词艺术中的精微之处有了更深的体察,值得我们借鉴。学习这篇课文需要我们逐字逐句认真、细致地读,把整篇文章贯穿起来,各个部分融会贯通,就可以把握文意。

3、词语积累

无妨:不妨。 歧路:岔路。

迢远:遥远。 翩翩:飞舞的样子。

灼灼:明亮鲜艳的样子。 亭皋:水边的平地。亭,平;皋,水旁地。

冉冉:形容枝条柔弱下垂的样子。 绵密:言行、思考细密周到。

窸福合笊?省4舜χ敢堵涞南感〉纳?簟?

景况:情况;光景。如:我们的光景越来越好。

疏朗:稀疏透明、通透明亮的意思。

寒砧:秋后的捣衣声。诗词中常用来象征凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石。

缠绵:文中形容叶对枝情深意厚,难以解脱,是活化的拟人辞格的运用。

袅袅:形容烟气缭绕上升;形容细长柔软的东西随风飘动;形容声音延长不绝。

万应锭:万能药。锭,锭药。

相去无几:彼此没有多大差别。

不落于言筌:不在语言运用上留下用工的痕迹。筌,捕鱼的竹器。

1.为什么在古典诗歌中很少见到“树叶”这个词汇?

答:________________________________________________________________________

【明确】 “树”具有繁茂的枝叶,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想,“树”和“叶”之间有太多的一致,二者在概念和意味上并没有什么不同,只是因为古代诗人文字洗练,又习于用单词。

2.结合文章有关段落,分析“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别有哪些,并将下面的表格补充完整。

意象 颜色 触觉 意味

树叶 褐绿色 密密层层、浓阴 繁密充实

木叶 (1 ) (2) (3)

落叶 (4) (5) (6)

落木 比“木叶”更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了,疏朗与绵密交织,一个迢远而情深的美丽的形象

【明确】 (1)微黄 (2)干燥、不湿润 (3)疏朗、飘零之意 (4)繁密绿色 (5)饱含水分 (6)春夏之交

3.课文所阐释的是诗歌语言的“暗示性”问题,而标题却拟为“说 ‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的‘暗示性’”,你以为如何?

答:________________________________________________________________________

【明确】 把标题定为“说‘木叶’”,就可以把古诗中的意象“木叶”作为论题,围绕它展开全文。作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴含落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。这样论述,从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。如果把题目定为“谈谈诗歌语言的‘暗示性’”,也不是不可以,但那势必是另一种行文思路,大概是摆起架子大讲理论,不大容易写得深入浅出。

4.本文所谈诗歌的“暗示性”对我们欣赏诗歌有什么启示?

答:________________________________________________________________________

【明确】 本文谈到“这暗示性仿佛是概念的影子”,它与“概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典上可以查到的词语的意思。有人称之为言内义,它明了确定。而作为概念的影子的暗示性,所指的是概念以外的意义,如象征义、深层义、言外义等,这样的意义是不确定的、有弹性的,是要依据上下文、整首诗来表达或理解的。在诗歌鉴赏中,不仅要玩味语言的言内义,而且要玩味概念以外的意义,这样才能真正理解和鉴赏诗歌的旨趣。

中国诗歌语言的特点,就是注重语言的暗示性,追求含蓄不尽。诗歌的语言是有尽的,但它包含的意思,给予读者的暗示、启发则是无尽的。我们鉴赏诗歌,要从语言入手,但不要被语言局限,应当从言内到言外,品尝那些言外的微妙滋味。

语言基础训练

1.下列各句中成语的使用,全都不正确的一项是( )

①第二展厅的文物如同一部浓缩的史书,举重若轻地展示了先民们在恶劣的自然条件下顽强抗争、繁衍生息的漫长历史。

②作为学者,林庚先生是出类拔萃的;作为老师,林庚先生是平易近人的;作为人,他用自己的平凡表现出他做人的崇高境界。

③毕业后他的同学大都顺理成章地走上了音乐创作之路,而他却改换门庭,另有所爱,一头扎进中国古代文化研究中。

④就对后世的影响来说,我们一致认为《封神演义》虽然比不上《西游记》,但和《聊斋志异》是可以并行不悖的。

⑤赵翼在《论诗》中提出了“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出,各领风骚数百年”的主张,其大气与狂放由此可见一斑。

⑥“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千金。

A.①③④ B.②⑤⑥

C.③④⑥ D.①②⑤

2.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.不但“木”让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色性。

B.“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”这落下的绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸钙?阃感┪⒒频囊蹲樱?颐欠路鹛??死肴说奶鞠⒑陀巫拥钠?矗赫饩褪恰澳疽丁钡男蜗笾??匀绱松??脑倒省?

C.文学作品中,一个字精妙与否,足以决定作品的流光溢彩。尤其是我们的古典诗词,用简短的几个字,造就的却是丰富的情感与博大的意境。

D.经过了一定时间的文化沉淀,“木叶”这个词就往往出现在清秋的氛围中,形成了较为固定的暗示性。这样的现象在我国的古典文学中是很多的,如菊花、柳条、明月等等。

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

从概念上说,“木叶”就是“树叶”,原没有什么可以辩论之处。可是到了诗歌的形象思维之中,①____________________像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,②____________________而我们的诗人杜甫,却宁可冒这危险,创造出那千古流传、形象鲜明的诗句。

A.①后者则无人过问,前者则不断发展。

②难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

B.①后者则无人过问,前者则不断发展。

②不怕死心眼的人不会误以为是木头自天而降。

C.①前者则不断发展,后者则无人过问。

②难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

D.①前者则不断发展,后者则无人过问。

②不怕死心眼的人不会误以为是木头自天而降。

4.用一句话概括下面这段文字的主要信息。(不超过30个字)

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(《九歌》)自从屈原歌唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”至于王褒《渡河北》的名句“秋风吹木叶,还似洞庭波”,则其所受的影响更是显然了。在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

答:________________________________________________________________________

5.古代诗歌中有许多如“木叶”与“落叶”一样耐人寻味的意象,不同的意象可以营造不同的意境。根据本课所学知识,在下面两组意象中任选一组,通过描写营造所对应的意境。不超过100字。

第一组:明月 杨柳 杜鹃——凄婉、哀伤

第二组:落日 大江 远山——雄浑、壮丽

选择第________组:__________________________________________________________

___________________________________________________________________________云平

[课内精读]

阅读下面的文字,完成文后题目。

要说明“木”字何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓:“午阴嘉树清圆。”(周邦彦《满庭芳》)这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

1.下列关于“诗歌语言中暗示性的问题”的解说,不正确的一项是( )

A.诗歌语言的暗示性其实就是说诗歌语言容易引起读者的联想和想象。

B.暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,故意不让人察觉。

C.敏感而有修养的诗人是暗示性语言的创造者,敏感而有修养的诗人不存在,就没有诗歌语言的暗示性。

D.具有暗示性语言的诗歌往往给人以丰富多彩一言难尽的感觉。

2.下列关于古代诗歌中常用“叶”来代替“树叶”的原因的解说,不正确的一项是( )

A.树是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。

B.用“树叶”就缺少“午阴”更为真实的形象。

C.“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且十分一致。

D.在习于用单词的古典诗歌中,“树叶”不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么。

3.下列对这段文字的分析和解说,不正确的一项是( )

A.这段文字以“木叶”和“树叶”为例,说明了诗歌语言的特征。

B.文 中“它之不落于言筌者也在此”中的“筌”喻指诗歌的语言。

C.文中引用周邦彦《满庭芳》中的词句,意在说明“树叶”与“木叶”在诗歌中的意象效果不同。

D.这段文字表现了作者厚“木叶”而薄“树叶”的思想倾向。

[课外迁移]

阅读下面的文字,完成文后题目。

青与绿

林 庚

“青青河畔草,郁郁园中柳”,“枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草”,草与柳在古代诗词中一直经常这样地同时并见,要说明其间的缘故,根本上还是因为都涉及春天。“杨柳东风树,青青夹御河”,“野火烧不尽,春风吹又生”,柳树是代表着春风的,而草则又与春天共其命运。“池塘生春草,园柳变鸣禽”,春回大地的信息,首先就体现在草与柳的变化上。“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”,只是那么一星星若有若无的草的痕迹,便宣告了春天的来临。“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,柳枝上刚萌发出点点的细叶,料峭的春风便已来到了人间。这个细节,诗词中又称为“柳眼”,仿佛在说碧玉妆成的柳树,忽然从睡梦中一觉醒来,睁开了眼睛,同时也就是春天的开始了。所谓“风回小院庭芜绿,柳眼春相续”,草透出了绿意,柳睁开了眼睛,这是多么富于生机的绿色世界啊。

世界是绿色的,可是诗人却爱说“青青河畔草”,“青青夹御河”,“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”,“柳色新”自是嫩绿色,所谓“看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识”,可是却非说“青青”不可。春天叫做青春,“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”,“青春复随冠冕人,紫禁正耐烟花绕”。而春游也叫做踏青,却不说踏绿。春天唤做青阳,春神名曰青帝,少年称为青年,那么到底是谁代表着春天呢?

绿与青原是相近的颜色,所以青天又称碧落、碧空,碧也就是绿。绿草可以称为青草,绿柳却不能称为青柳,但是“天官动将星,汉地柳条青”却又正是好诗。“春晚绿野秀”,这绿野却很少称之为青野。大概由于绿指的是具体的现实的世界,而青则仿佛带有某种概括性的深远意义。绿原是一种谐和的色调,在万紫千红的春天,绿乃是多样统一的典范。而青则更为单纯、凝净、清醒、永久,松树因此就都称为青松。所谓青山绿水,何尝不正是两种性格的说明呢?这里或许会给我们带来一点生活中的启发吧?谁不愿意青山不改、青春常在呢?但这只是一种理想,从现实到理想,从具体性到概括性,本来是绿的却说成是青的。但愿人长久,千里共青青。

4.从原文看,下列有关“青与绿”的说法,正确的一项是( )

A.绿草可以称为青草,绿柳却不能称为青柳,可见青不能用来形容柳。

B.青天又称碧落、 碧空,碧也就是绿,所以青和绿原属于同一种颜色。

C.诗句“春晚绿野秀”,证明了在诗歌中绿野不可能被称之为青野。

D.与重在表现具体现实的世界的绿相比,青似乎带有某种概括性的意义。

5.文章开头写“‘青青河畔草,郁郁园中柳’,‘枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草’”有何作用?

答:________________________________________________________________________

6.作者认为“青”与“绿”各具有怎样的意味?从中寄托了作者怎样的情思?

答:________________________________________________________________________

参考答案

1.答案 A

解析 ①举重若轻:举重东西就像举轻东西那样。形容做繁难的事或处理棘手的问题轻松而不费力。修饰对象一般为人,用在此处不合适。②出类拔萃:形容超出同类。指才干、实力、能力大大高出同类而拔尖。③改换门庭:改变门第出身,提高社会地位;投靠新的主人或势力,以图维持、发展。用在这里不合语境,可改为“改弦易辙”。④并行不悖:同时实行,互不冲突。用在这里属望文生义。比喻两本书水平相当,不分高下,可用“并驾齐驱”。⑤可见一斑:比喻见到事物的一小部分也能推知事物的整体。⑥相去无几:指二者距离不远或差别不大。

2.答案 D

解析 A项关联词语位置不当,“不但‘木’”应改为“‘木’不但”。B项搭配不当,“听见”和“游子的漂泊”不搭配,应改为“想起了游子的漂泊”。C项两面对一面,应改为“足以决定作品是流光溢彩,还是黯然失色”。

3.答案 A

解析 B、D两项②句均为陈述语气,且语意同文段主旨相悖,由此可排除这两项。据①句后面阐述引文的意义,可推知A项恰当。

4.答案 “木叶”自屈原的《九歌》中歌唱出而成为诗人们钟爱的形象。

解析 这段文字共有三个层次:第一个层次说屈原的《九歌》首先歌唱出“木叶”,影响了历代诗人;第二个层次说受到屈原影响的诗人及其诗句;第三个层次说“木叶”成为诗人们钟爱的形象。这段文字阐述的对象是“木叶”。答题时把上面的分析综合起来,用一句话表述即可。

5.答案 (示例)第一组——孤独的河流在夜的黑暗中静静流淌。即将远行的人儿,驻足河岸,因了月光的牵引迈不开启程的脚步。他放眼四顾,只看见天上的明月洒下清冷的光芒,他知道月光深处是恣肆满溢的眷念。杨柳的青丝是无助的手臂,它挽得住春风,却挽不住杜鹃的悲啼,游子的忧伤。

第二组——大江在崇山峻岭中匍匐前行。在它的左岸,远山被落日的微光镀上了一层金黄,燕雀噤若寒蝉,唯有雄鹰在苍茫的天地间翱翔。这个时节,塞外的野草疯狂生长,在阴山脚下,长城尽头,手执长缨的骑士,踏碎嗒嗒的马蹄,朝向大漠的深处,绝尘而去。

课内精读训练

1.答案 C

解析 原文中说“敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来”,没有说“敏感而有修养的诗人是暗示性语言的创造者”,且“敏感而有修养的诗人不存在,就没有诗歌语言的暗示性”说法太绝对。

2.答案 B

解析 原文说“这里如果改用‘木’字就缺少‘午阴’更为真实的形象”,就是说用“木叶”就缺少“午阴”更为真实的形象。

3.答案 D

解析 作者没有“厚‘木叶’而薄‘树叶’的思想倾向”。

课外迁移训练

4.答案 D

解析 A项以偏概全,因为后文就提及“‘天官动将星,汉地柳条青’却又正是好诗”。B项因果倒置,应是绿与青颜色相近,所以青天又称碧落、碧空;原文说“绿与青原是相近的颜色”,“相近”不等于“相同”。C项原文是“这绿野却很少称之为青野”,“很少”不代表没有一点可能性。

6.答案 (1)在作者看来,绿指的是具体的现实的世界,而青则仿佛带有某种概括性的深远意义。绿原是一种谐和的色调,在万紫千红的春天,绿乃是多样统一的典范。而青则更为单纯、凝净、清醒、永久。

(2)作者在对“绿”和“青”的阐释中,寄托了对春天美景的赞许之情和对理想生活的祝愿。

5.答案 为了说明“草”“柳”经常并提的缘故。从行文思路看,文中引用这两句诗词,不是用来欣赏,而是引出议题:柳与草常常作为春天、春风的代表。所以,接下来,较多地引用了有关诗句做进一步的说明,说明诗人通过对柳和草的描写,展现出“富于生机的绿色世界”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])