统编版(2019)高中历史选择性必修3第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)高中历史选择性必修3第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-31 16:26:31 | ||

图片预览

文档简介

第1 课 中华优秀传统文化的内涵与特点

【单元课标】

通过本单元的学习,了解中华优秀传统文化的内涵,从人类文明发展和世界文化交流的角度认识中华优秀传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

第一单元 源远流长的中华文化

【导入新课】

第1 课 中华优秀传统文化的内涵与特点

文学艺术

科学技术

物产风俗

【导入新课】

第1 课 中华优秀传统文化的内涵与特点

什么是文化?

观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。

——《周易》的《贲卦·彖传》

意思是:通过观察天象,来了解时序的变化;通过观察人类社会的各种现象,用教育感化的手段来治理天下。所以,中国文化的根本精神就是“人文化成”。治国家者必须观察天道自然的运行规律,又必须把握现实社会中的人伦秩序,使人们的行为合乎文明礼仪,并由此而推及天下,以成“大化”。

【导入新课】

第1 课 中华优秀传统文化的内涵与特点

什么是文化?

文化即是人类改造自然同时改变人性的一切成就。

——张岱年

所谓“文化”,“民族性”,都是空的抽象的字眼,不能离具体的东西而独立。中国文化,就是中国之历史,艺术,哲学……之总和体;除此之外,并没有别的东西,可以单叫做中国文化。

——冯友兰

【知识结构】

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

第1 课 中华优秀传统文化的内涵与特点

一、中华文化的发展历程

二、中华优秀传统文化的内涵

三、中华优秀传统文化的特点和价值

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

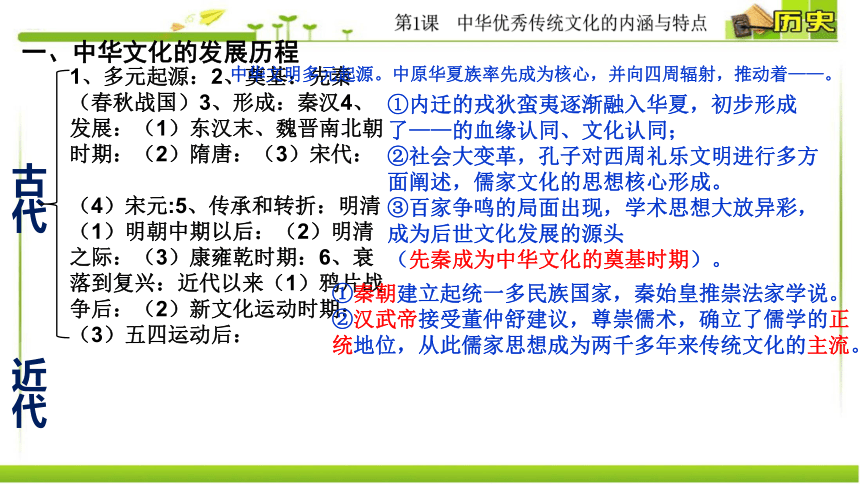

一、中华文化的发展历程

1、多元起源:2、奠基:先秦(春秋战国)3、形成:秦汉4、发展:(1)东汉末、魏晋南北朝时期:(2)隋唐:(3)宋代:

(4)宋元:5、传承和转折:明清(1)明朝中期以后:(2)明清之际:(3)康雍乾时期:6、衰落到复兴:近代以来(1)鸦片战争后:(2)新文化运动时期:(3)五四运动后:

古代

近代

中华文明多元起源。中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着——。

①内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏,初步形成了——的血缘认同、文化认同;

②社会大变革,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,儒家文化的思想核心形成。

③百家争鸣的局面出现,学术思想大放异彩,成为后世文化发展的源头

(先秦成为中华文化的奠基时期)。

①秦朝建立起统一多民族国家,秦始皇推崇法家学说。

②汉武帝接受董仲舒建议,尊崇儒术,确立了儒学的正 统地位,从此儒家思想成为两千多年来传统文化的主流。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

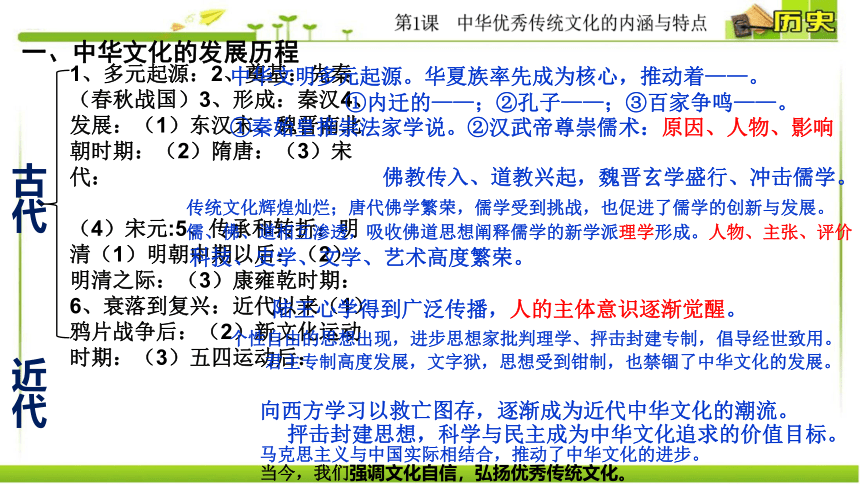

一、中华文化的发展历程

1、多元起源:2、奠基:先秦(春秋战国)3、形成:秦汉4、发展:(1)东汉末、魏晋南北朝时期:(2)隋唐:(3)宋代:

(4)宋元:5、传承和转折:明清(1)明朝中期以后:(2)明清之际:(3)康雍乾时期:6、衰落到复兴:近代以来(1)鸦片战争后:(2)新文化运动时期:(3)五四运动后:

古代

近代

中华文明多元起源。华夏族率先成为核心,推动着——。

①内迁的——;②孔子——;③百家争鸣——。

①秦始皇推崇法家学说。②汉武帝尊崇儒术:原因、人物、影响

佛教传入、道教兴起,魏晋玄学盛行、冲击儒学。

传统文化辉煌灿烂;唐代佛学繁荣,儒学受到挑战,也促进了儒学的创新与发展。

儒、佛、道相互渗透,吸收佛道思想阐释儒学的新学派理学形成。人物、主张、评价

科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

陆王心学得到广泛传播,人的主体意识逐渐觉醒。

个性自由的思想出现,进步思想家批判理学、抨击封建专制,倡导经世致用。

君主专制高度发展,文字狱,思想受到钳制,也禁锢了中华文化的发展。

向西方学习以救亡图存,逐渐成为近代中华文化的潮流。

抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。

当今,我们强调文化自信,弘扬优秀传统文化。

2017年1月25日,两办印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,以儒学为代表的中国传统文化复兴正式升格为国家战略

截止到2016年底,已在140个国家建立了511所孔子学院和1073个课堂,各类学员达210万人,成为中外文明交流互鉴的“架桥人”和世界认识中国、中国与各国深化友谊和合作的重要窗口。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

思考:中华文化源远流长的原因是什么?

1.政治上:国家的统一和民族的融合;

2.经济上:以农业为基础的自然经济

的发展与繁荣;

3.文化上:具有继承性,包容性,兼收并蓄;

4.地理上:位置相对隔绝。

【课堂探究】

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

二、中华优秀传统文化的内涵

阅读第二子目,概括中华优秀传统文化的内涵

1、重视以人为本,体现到政治伦理上就是民本思想。

(周公:敬天保民,孔子:仁者爱人; 管子:顺应民意,孔子:反对苛政,孟子:仁政、民贵君轻)

4、崇德尚贤,推崇天下为公。 (西周:明德、敬德,孔子:为政以德、见贤思齐,

墨子:尚贤, 孟子:尊贤使能, 《礼记》: 大道之行、天下为公、选贤与能。 影响:)

3、提倡爱国,追求家国情怀。

(以天下为己任的思想、修身齐家治国平天下的思想;张载、范仲淹、文天祥、顾炎武)

2、崇尚天人合一,道法自然。

(老子:天法道、道法自然; 荀子:天行有常、制天命而用之; 评价天人合一的思想。)

5、崇尚自强不息,厚德载物。

(《周易》:天行健 孟子:富贵不能淫 屈原:路漫漫其修远兮 )

6、中华文化主张和而不同。

(西周太史伯:和实生物 孔子:和为贵 孟子:天时不如地利、地利不如人和。 )

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

【课堂探究】

《尚书·泰誓上》中,就有这样的说法,“惟天地万物之母,惟人万物之灵”

《论语?雍也》

樊迟问知。子曰:务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。

以人为本

《管子·牧民》说:“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心.民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之.”

唐太宗说:“为君之道,必先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股啖腹,腹胞而身毙。”(吴兢《贞观政要.君道》)

民本思想

思考: 材料体现中华文化的什么内涵?

民本思想:我国传统的民本观念是相对于君本(国本)、官本而言的(其实两者是对立统一的),其原意是指中国古代的明君、贤臣为维护和巩固其统治而提出的一种统治观,其基本思想主要表现为重民、贵民、恤民、安民、爱民、顺应民意,强调君民相互依存等。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

三、中华优秀传统文化的特点和价值

阅读第三子目,概括中华优秀传统文化的特点和价值

1、特点: 2、价值:

①(起源与发展具有)本土性

②(博大精深、丰富多彩体现)多样性

③(博采众长、兼收并蓄具有)包容性

④(是中华民族共同文化特质具有)凝聚性

⑤(绵延不绝、传承至今具有)连续性

中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动カ。

中华优秀传统文化蕴含着丰富的道德理念和规范,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

从未中断的中华文化,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

结合材料、教材归纳出

中华传统文化的特点

本土性

凝聚性

材料一 中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物。是以汉族为主体,融合各族人民的智慧,共同创造的,这一特定区域特定人类圈的社会精神形态,具有强烈的民族性。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

结合材料、教材归纳出

中华传统文化的特点

多样性

材料二 诸子百家部分代表:

1.阴阳家(邹衍、五行、金木水火土)

2.纵横家(鬼谷子、苏秦、张仪、《战国策》)

3.杂家(吕不韦《吕氏春秋》)

4.小说家(虞初《虞初周说》)

5.兵家(孙膑《孙膑兵法》孙武《孙子兵法》

6.医家(扁鹊、淳于意、张仲景、华佗、孙思邈、李时珍)

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

结合材料、教材归纳出

中华传统文化的特点

包容性

材料三 两汉之际,来自古印度的佛教传人中国。魏晋南北朝时期,佛教逐渐同儒家文化和道家文化相融合。隋唐时期,佛教完成中国化。到宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。外来佛教融合为中国文化的一部分。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

结合材料、教材归纳出

中华传统文化的特点

材料四 巴比伦王国早已经消失在沙漠中了,曾经无比繁华的空中花园,如今只剩下空荡荡的遗址;古埃及除了留给后人几座谜一样的金字塔和解不开的文字之外,再无任何曾经辉煌的文明的迹象了;古印度的代表“哈拉巴文化”经过异族的侵略和摧残之后,已经灭绝,现今的印度语言和古印度语言已经不能同日而语了,印度的原生文明已经彻底消失。

中国几千年来,也和古印度、古巴比伦、古埃及一样,不断遭受异族文明摧毁。五胡乱华时期,北宋末期,中原地带的中华文明遭受了严重的摧残;元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治的时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化。1840年到1945年是中国最危险的时刻,但是中国依然屹立不倒,没有消亡。

连续性

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

阅读材料,结合教材内容,概括中华文化的 价值。

材料一 《周易》说:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”自强不息,激励古往今来的人们奋勇前进;厚德载物,要求人们以深厚的仁德之心承载万事万物。

①中华文化是中华民族发展

的内在思想源泉和精神动カ。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

阅读材料,结合教材内容,概括中华文化的 价值。

材料二:在以家庭为基础的社会认知中,传统文化注重人的德性的形成和培养。《论语》开篇“学而时习之,不亦悦乎”,其中“学”与“习”指的就是对于德性的修养和践行。《大学》亦是如此:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。” ……家庭中“父慈子孝、兄友弟恭”的伦理规范在国家层面进一步塑造出“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”的政治生态,它对维护家庭和国家的伦理政治秩序具有重要作用。

②中华优秀传统文化蕴含着丰富的道德理念和规范,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

【课堂探究】

阅读材料,结合教材内容,概括中华文化的 价值。

材料三:儒家思想同中华民族形成和发展过程中所产生的其他思想文化一道,记载了中华民族自古以来在建设家园的奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果,反映了中华民族的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的重要滋养。…….中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等,可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益启示,也可以为道德建设提供有益启发。

——2014年9月 国家主席习近平在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上讲话讲话

③从未中断的中华文化,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

中华传统文化的当代价值

……

为解决人类问题贡献中国智慧

为社会主义核心价值观构建提供思想源泉

为社会主义市场经济发展提供价值导向

为马克思主义中国化提供文化沃土

是彰显文化自信的有力支撑

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

一、中华文化的发展历程

1、多元起源:2、奠基:先秦(春秋战国)3、形成:秦汉4、发展:(1)东汉末、魏晋南北朝时期:(2)隋唐:(3)宋代:

(4)宋元:5、传承和转折:明清(1)明朝中期以后:(2)明清之际:(3)康雍乾时期:6、衰落到复兴:近代以来(1)鸦片战争后:(2)新文化运动时期:(3)五四运动后:

古代

近代

中华文明多元起源。华夏族率先成为核心,推动着——。

①内迁的——;②孔子——;③百家争鸣——。

①秦始皇推崇法家学说。②汉武帝尊崇儒术:原因、人物、影响

佛教传入、道教兴起,魏晋玄学盛行、冲击儒学。

传统文化辉煌灿烂;唐代佛学繁荣,儒学受到挑战,也促进了儒学的创新与发展。

儒、佛、道相互渗透,吸收佛道思想阐释儒学的新学派理学形成。人物、主张、评价

科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

陆王心学得到广泛传播,人的主体意识逐渐觉醒。

个性自由的思想出现,进步思想家批判理学、抨击封建专制,倡导经世致用。

君主专制高度发展,文字狱,思想受到钳制,也禁锢了中华文化的发展。

向西方学习以救亡图存,逐渐成为近代中华文化的潮流。

抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。

当今,我们强调文化自信,弘扬优秀传统文化。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

二、中华优秀传统文化的内涵

1、重视以人为本,

政治上提倡民本思想。

4、崇德尚贤,推崇天下为公。

3、提倡爱国,追求家国情怀。

2、崇尚天人合一,道法自然。

5、崇尚自强不息,厚德载物。

6、中华文化主张和而不同。

【课堂小结】

1、特点:

2、价值:

三、中华优秀传统文化的特点和价值

第1 课 中华优秀传统文化的内涵与特点

①中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动カ。

②中华优秀传统文化蕴含着丰富的道德理念和规范,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

③从未中断的中华文化,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

①(起源与发展具有)本土性

②(博大精深、丰富多彩体现)多样性

③(博采众长、兼收并蓄具有)包容性

④(是中华民族共同文化特质具有)凝聚性

⑤(绵延不绝、传承至今具有)连续性

四、拓展:中华文化的当代价值?

中华文化源远流长的原因?

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

阅读材料,结合教材内容,概括中华文化的 价值。

材料三 核心价值观成长于中华大地,凝结着中国人乃至中华民族的文化共识与价值趋向,从战国时期的百家争鸣,到与儒家、道家、法家的思想融合,再到近代以来,对西方优秀文化理念的借鉴,特别是对马克思主义基本原理的崇尚,每个时代的核心价值观都会根据国家、社会发展的需要,继承并传承传统文化,同时又推陈出新。

——《中华优秀传统文化与社会主义核心价值观的内在联系》

③从未中断的中华文化,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

【单元课标】

通过本单元的学习,了解中华优秀传统文化的内涵,从人类文明发展和世界文化交流的角度认识中华优秀传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

第一单元 源远流长的中华文化

【导入新课】

第1 课 中华优秀传统文化的内涵与特点

文学艺术

科学技术

物产风俗

【导入新课】

第1 课 中华优秀传统文化的内涵与特点

什么是文化?

观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。

——《周易》的《贲卦·彖传》

意思是:通过观察天象,来了解时序的变化;通过观察人类社会的各种现象,用教育感化的手段来治理天下。所以,中国文化的根本精神就是“人文化成”。治国家者必须观察天道自然的运行规律,又必须把握现实社会中的人伦秩序,使人们的行为合乎文明礼仪,并由此而推及天下,以成“大化”。

【导入新课】

第1 课 中华优秀传统文化的内涵与特点

什么是文化?

文化即是人类改造自然同时改变人性的一切成就。

——张岱年

所谓“文化”,“民族性”,都是空的抽象的字眼,不能离具体的东西而独立。中国文化,就是中国之历史,艺术,哲学……之总和体;除此之外,并没有别的东西,可以单叫做中国文化。

——冯友兰

【知识结构】

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

第1 课 中华优秀传统文化的内涵与特点

一、中华文化的发展历程

二、中华优秀传统文化的内涵

三、中华优秀传统文化的特点和价值

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

一、中华文化的发展历程

1、多元起源:2、奠基:先秦(春秋战国)3、形成:秦汉4、发展:(1)东汉末、魏晋南北朝时期:(2)隋唐:(3)宋代:

(4)宋元:5、传承和转折:明清(1)明朝中期以后:(2)明清之际:(3)康雍乾时期:6、衰落到复兴:近代以来(1)鸦片战争后:(2)新文化运动时期:(3)五四运动后:

古代

近代

中华文明多元起源。中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着——。

①内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏,初步形成了——的血缘认同、文化认同;

②社会大变革,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,儒家文化的思想核心形成。

③百家争鸣的局面出现,学术思想大放异彩,成为后世文化发展的源头

(先秦成为中华文化的奠基时期)。

①秦朝建立起统一多民族国家,秦始皇推崇法家学说。

②汉武帝接受董仲舒建议,尊崇儒术,确立了儒学的正 统地位,从此儒家思想成为两千多年来传统文化的主流。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

一、中华文化的发展历程

1、多元起源:2、奠基:先秦(春秋战国)3、形成:秦汉4、发展:(1)东汉末、魏晋南北朝时期:(2)隋唐:(3)宋代:

(4)宋元:5、传承和转折:明清(1)明朝中期以后:(2)明清之际:(3)康雍乾时期:6、衰落到复兴:近代以来(1)鸦片战争后:(2)新文化运动时期:(3)五四运动后:

古代

近代

中华文明多元起源。华夏族率先成为核心,推动着——。

①内迁的——;②孔子——;③百家争鸣——。

①秦始皇推崇法家学说。②汉武帝尊崇儒术:原因、人物、影响

佛教传入、道教兴起,魏晋玄学盛行、冲击儒学。

传统文化辉煌灿烂;唐代佛学繁荣,儒学受到挑战,也促进了儒学的创新与发展。

儒、佛、道相互渗透,吸收佛道思想阐释儒学的新学派理学形成。人物、主张、评价

科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

陆王心学得到广泛传播,人的主体意识逐渐觉醒。

个性自由的思想出现,进步思想家批判理学、抨击封建专制,倡导经世致用。

君主专制高度发展,文字狱,思想受到钳制,也禁锢了中华文化的发展。

向西方学习以救亡图存,逐渐成为近代中华文化的潮流。

抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。

当今,我们强调文化自信,弘扬优秀传统文化。

2017年1月25日,两办印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,以儒学为代表的中国传统文化复兴正式升格为国家战略

截止到2016年底,已在140个国家建立了511所孔子学院和1073个课堂,各类学员达210万人,成为中外文明交流互鉴的“架桥人”和世界认识中国、中国与各国深化友谊和合作的重要窗口。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

思考:中华文化源远流长的原因是什么?

1.政治上:国家的统一和民族的融合;

2.经济上:以农业为基础的自然经济

的发展与繁荣;

3.文化上:具有继承性,包容性,兼收并蓄;

4.地理上:位置相对隔绝。

【课堂探究】

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

二、中华优秀传统文化的内涵

阅读第二子目,概括中华优秀传统文化的内涵

1、重视以人为本,体现到政治伦理上就是民本思想。

(周公:敬天保民,孔子:仁者爱人; 管子:顺应民意,孔子:反对苛政,孟子:仁政、民贵君轻)

4、崇德尚贤,推崇天下为公。 (西周:明德、敬德,孔子:为政以德、见贤思齐,

墨子:尚贤, 孟子:尊贤使能, 《礼记》: 大道之行、天下为公、选贤与能。 影响:)

3、提倡爱国,追求家国情怀。

(以天下为己任的思想、修身齐家治国平天下的思想;张载、范仲淹、文天祥、顾炎武)

2、崇尚天人合一,道法自然。

(老子:天法道、道法自然; 荀子:天行有常、制天命而用之; 评价天人合一的思想。)

5、崇尚自强不息,厚德载物。

(《周易》:天行健 孟子:富贵不能淫 屈原:路漫漫其修远兮 )

6、中华文化主张和而不同。

(西周太史伯:和实生物 孔子:和为贵 孟子:天时不如地利、地利不如人和。 )

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

【课堂探究】

《尚书·泰誓上》中,就有这样的说法,“惟天地万物之母,惟人万物之灵”

《论语?雍也》

樊迟问知。子曰:务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。

以人为本

《管子·牧民》说:“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心.民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之.”

唐太宗说:“为君之道,必先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股啖腹,腹胞而身毙。”(吴兢《贞观政要.君道》)

民本思想

思考: 材料体现中华文化的什么内涵?

民本思想:我国传统的民本观念是相对于君本(国本)、官本而言的(其实两者是对立统一的),其原意是指中国古代的明君、贤臣为维护和巩固其统治而提出的一种统治观,其基本思想主要表现为重民、贵民、恤民、安民、爱民、顺应民意,强调君民相互依存等。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

三、中华优秀传统文化的特点和价值

阅读第三子目,概括中华优秀传统文化的特点和价值

1、特点: 2、价值:

①(起源与发展具有)本土性

②(博大精深、丰富多彩体现)多样性

③(博采众长、兼收并蓄具有)包容性

④(是中华民族共同文化特质具有)凝聚性

⑤(绵延不绝、传承至今具有)连续性

中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动カ。

中华优秀传统文化蕴含着丰富的道德理念和规范,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

从未中断的中华文化,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

结合材料、教材归纳出

中华传统文化的特点

本土性

凝聚性

材料一 中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物。是以汉族为主体,融合各族人民的智慧,共同创造的,这一特定区域特定人类圈的社会精神形态,具有强烈的民族性。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

结合材料、教材归纳出

中华传统文化的特点

多样性

材料二 诸子百家部分代表:

1.阴阳家(邹衍、五行、金木水火土)

2.纵横家(鬼谷子、苏秦、张仪、《战国策》)

3.杂家(吕不韦《吕氏春秋》)

4.小说家(虞初《虞初周说》)

5.兵家(孙膑《孙膑兵法》孙武《孙子兵法》

6.医家(扁鹊、淳于意、张仲景、华佗、孙思邈、李时珍)

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

结合材料、教材归纳出

中华传统文化的特点

包容性

材料三 两汉之际,来自古印度的佛教传人中国。魏晋南北朝时期,佛教逐渐同儒家文化和道家文化相融合。隋唐时期,佛教完成中国化。到宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。外来佛教融合为中国文化的一部分。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

结合材料、教材归纳出

中华传统文化的特点

材料四 巴比伦王国早已经消失在沙漠中了,曾经无比繁华的空中花园,如今只剩下空荡荡的遗址;古埃及除了留给后人几座谜一样的金字塔和解不开的文字之外,再无任何曾经辉煌的文明的迹象了;古印度的代表“哈拉巴文化”经过异族的侵略和摧残之后,已经灭绝,现今的印度语言和古印度语言已经不能同日而语了,印度的原生文明已经彻底消失。

中国几千年来,也和古印度、古巴比伦、古埃及一样,不断遭受异族文明摧毁。五胡乱华时期,北宋末期,中原地带的中华文明遭受了严重的摧残;元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治的时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化。1840年到1945年是中国最危险的时刻,但是中国依然屹立不倒,没有消亡。

连续性

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

阅读材料,结合教材内容,概括中华文化的 价值。

材料一 《周易》说:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”自强不息,激励古往今来的人们奋勇前进;厚德载物,要求人们以深厚的仁德之心承载万事万物。

①中华文化是中华民族发展

的内在思想源泉和精神动カ。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

阅读材料,结合教材内容,概括中华文化的 价值。

材料二:在以家庭为基础的社会认知中,传统文化注重人的德性的形成和培养。《论语》开篇“学而时习之,不亦悦乎”,其中“学”与“习”指的就是对于德性的修养和践行。《大学》亦是如此:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。” ……家庭中“父慈子孝、兄友弟恭”的伦理规范在国家层面进一步塑造出“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”的政治生态,它对维护家庭和国家的伦理政治秩序具有重要作用。

②中华优秀传统文化蕴含着丰富的道德理念和规范,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

【课堂探究】

阅读材料,结合教材内容,概括中华文化的 价值。

材料三:儒家思想同中华民族形成和发展过程中所产生的其他思想文化一道,记载了中华民族自古以来在建设家园的奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果,反映了中华民族的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的重要滋养。…….中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等,可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益启示,也可以为道德建设提供有益启发。

——2014年9月 国家主席习近平在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上讲话讲话

③从未中断的中华文化,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

中华传统文化的当代价值

……

为解决人类问题贡献中国智慧

为社会主义核心价值观构建提供思想源泉

为社会主义市场经济发展提供价值导向

为马克思主义中国化提供文化沃土

是彰显文化自信的有力支撑

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

一、中华文化的发展历程

1、多元起源:2、奠基:先秦(春秋战国)3、形成:秦汉4、发展:(1)东汉末、魏晋南北朝时期:(2)隋唐:(3)宋代:

(4)宋元:5、传承和转折:明清(1)明朝中期以后:(2)明清之际:(3)康雍乾时期:6、衰落到复兴:近代以来(1)鸦片战争后:(2)新文化运动时期:(3)五四运动后:

古代

近代

中华文明多元起源。华夏族率先成为核心,推动着——。

①内迁的——;②孔子——;③百家争鸣——。

①秦始皇推崇法家学说。②汉武帝尊崇儒术:原因、人物、影响

佛教传入、道教兴起,魏晋玄学盛行、冲击儒学。

传统文化辉煌灿烂;唐代佛学繁荣,儒学受到挑战,也促进了儒学的创新与发展。

儒、佛、道相互渗透,吸收佛道思想阐释儒学的新学派理学形成。人物、主张、评价

科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

陆王心学得到广泛传播,人的主体意识逐渐觉醒。

个性自由的思想出现,进步思想家批判理学、抨击封建专制,倡导经世致用。

君主专制高度发展,文字狱,思想受到钳制,也禁锢了中华文化的发展。

向西方学习以救亡图存,逐渐成为近代中华文化的潮流。

抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。

当今,我们强调文化自信,弘扬优秀传统文化。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

二、中华优秀传统文化的内涵

1、重视以人为本,

政治上提倡民本思想。

4、崇德尚贤,推崇天下为公。

3、提倡爱国,追求家国情怀。

2、崇尚天人合一,道法自然。

5、崇尚自强不息,厚德载物。

6、中华文化主张和而不同。

【课堂小结】

1、特点:

2、价值:

三、中华优秀传统文化的特点和价值

第1 课 中华优秀传统文化的内涵与特点

①中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动カ。

②中华优秀传统文化蕴含着丰富的道德理念和规范,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

③从未中断的中华文化,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

①(起源与发展具有)本土性

②(博大精深、丰富多彩体现)多样性

③(博采众长、兼收并蓄具有)包容性

④(是中华民族共同文化特质具有)凝聚性

⑤(绵延不绝、传承至今具有)连续性

四、拓展:中华文化的当代价值?

中华文化源远流长的原因?

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

阅读材料,结合教材内容,概括中华文化的 价值。

材料三 核心价值观成长于中华大地,凝结着中国人乃至中华民族的文化共识与价值趋向,从战国时期的百家争鸣,到与儒家、道家、法家的思想融合,再到近代以来,对西方优秀文化理念的借鉴,特别是对马克思主义基本原理的崇尚,每个时代的核心价值观都会根据国家、社会发展的需要,继承并传承传统文化,同时又推陈出新。

——《中华优秀传统文化与社会主义核心价值观的内在联系》

③从未中断的中华文化,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享