高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活第一单元食物生产与社会生活单元训练word版

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活第一单元食物生产与社会生活单元训练word版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 500.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-31 16:55:23 | ||

图片预览

文档简介

1032510011607800高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活第一单元食物生产与社会生活单元训练

一、单选题

1.从采集、渔猎向农耕、畜牧的转变,是人类历史上生产方式的第一次变革,这一变革出现的时间距今约

A.一万年 B.五千年 C.三千年 D.两千年

2.16世纪伊始,随着新航路开辟,一方面美洲的作物在非洲、亚洲和欧洲等地生根发芽。另一方面也有许多新物种来到美洲。下列物种属于欧洲人带入美洲的是

A.小麦、柠檬、牛、马 B.玉米、马铃薯、番茄、花生

C.玉米、水稻、牛、马 D.马铃薯、番茄、花生、葡萄

3.下图是甲骨文中的“高”字。“高”字反映的是一种建筑在土台上的房子,其下部是土台中挖有一口地窖。从这一文字的结构状况可以了解到的信息有( )

A.从商朝开始建筑房屋定居生活 B.当时社会各阶层共同享有财产

C.当时已实现居者有其屋且宽敞 D.当时已经开始进行粮食储存

4.南宋初期农学家陈敷说:“……多虚不如少实,广种不如狭收”,元代农学家王祯说:“凡人家营田,皆当量力。宁可少好,不可多恶。”明末江南农学家沈氏说:“作家第一要勤耕多壅,少种多收。”材料表明从南宋到明朝的农业生产中

A.集约经营的出现 B.精耕细作的传承

C.单位产量的提高 D.勤俭精神的发扬

5.清代陶煦在《租核·推原》中说道:“金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,岿然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。”该史料所反映的准确历史信息是

A.重农抑商思想根深蒂固 B.当时国家管理混乱,火灾频发

C.田租是当时的主要收入 D.资本主义萌芽出现

6.旧大陆禽畜的传入和繁衍极大地改变了美洲的动物群落,大大地提高了生产力,有力地推动了畜牧业、农业的发展。但也有人认为旧大陆禽畜的传入破坏了美洲的植被,损害了生态环境。这些看法反映了

A.物种交流的影响的复杂性 B.不同阶级的看法不同

C.农业文明向工业文明转变的艰难性 D.人们看待问题的片面性

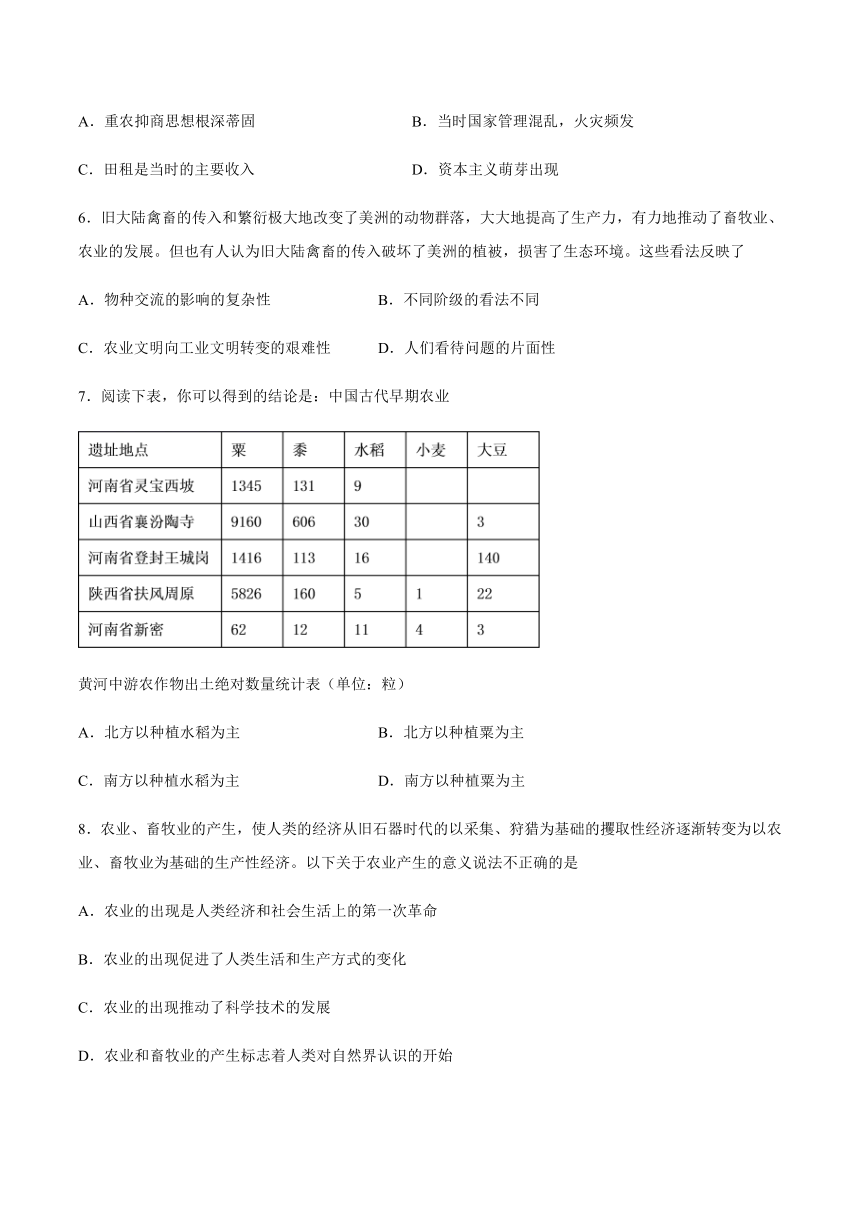

7.阅读下表,你可以得到的结论是:中国古代早期农业

黄河中游农作物出土绝对数量统计表(单位:粒)

A.北方以种植水稻为主 B.北方以种植粟为主

C.南方以种植水稻为主 D.南方以种植粟为主

8.农业、畜牧业的产生,使人类的经济从旧石器时代的以采集、狩猎为基础的攫取性经济逐渐转变为以农业、畜牧业为基础的生产性经济。以下关于农业产生的意义说法不正确的是

A.农业的出现是人类经济和社会生活上的第一次革命

B.农业的出现促进了人类生活和生产方式的变化

C.农业的出现推动了科学技术的发展

D.农业和畜牧业的产生标志着人类对自然界认识的开始

9.春秋战国时期以来,中国传统农业逐渐形成的主要耕作方式是

A.刀耕火种 B.集体耕作 C.铁犁牛耕 D.谷蔬轮作

10.“旧石器时代的人们与周围的世界联系紧密。他们开始知道,哪些动物可以猎杀,哪些植物可以食用。”由此可知,旧石器时代人们的食物来源是

A.狩猎和采集 B.种植和饲养 C.栽培和狩猎 D.采集和饲养

11.汉高祖刘邦曾下令,“贾人不得衣丝乘车”,同时还规定商人及其子孙不得“仕宦为吏”。这说明西汉初年实行的是

A.愚民弱民政策 B.限制商人政策

C.禁止经商政策 D.反腐倡廉政策

12.恩格斯说:“随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭首长之间的财产差别炸毁了各地仍然保守着的旧的共产制家庭公社,同时也炸毁了在各种公社范围内进行的共同耕作制。”据此可知

A.耕作方式深受家庭影响 B.家庭劳动必然产生国家

C.贫富分化导致阶级分化 D.社会分工促进经济发展

13.克罗斯比的《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》指出:“地理大发现时代新旧大陆的相遇,肯定是迄今为止历史上最大规模的两个巨系统之间的交汇,而其中最积极的后果之一就是玉米、南瓜、番茄、马铃薯、番薯、花生等美洲作物输入旧世界。”关于新航路开辟后美洲物种的外传,以下说法错误的是

A.16世纪中叶起,玉米在南欧地区广泛种植,成为主要的粮食和饲料作物之一

B.明朝万历年间,番茄开始作为食用蔬菜在农场种植

C.16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广

D.辣椒于16世纪传到英国和中欧各国,16世纪后期传入中国

14.到了18世纪,在亚欧人的饮食中,玉米和马铃薯的比重大大提高,使人口得到增长。从西欧到中国的土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素,并使饮食有滋有味。对这一现象解读正确的是

A.欧洲的本土作物在全球范围内广泛传播 B.物种交流有利于改善世界各地的饮食结构

C.工业化带来的粮食产量增加使世界人口激增 D.粮食作物是早期亚欧贸易的主要交易品

15.西欧的海外殖民扩张,也促进了世界动植物的大交流。美洲特有的作物玉米、甘薯、马铃薯、烟草、橡胶等传入旧大陆,后来又传入大洋洲;旧大陆的水稻、小麦、油菜籽、甘蔗、麻类等作物,鸡、猪、马、牛、羊、驴等禽畜也传入美洲,很大程度上改变了当地人的生活。以下说法错误的是

A.传入美洲的欧亚粮食作物有小麦、大麦、水稻

B.传入美洲的蔬菜有黄瓜、甜瓜、豌豆,经济作物有甘蔗等

C.欧洲移民把鸡、牛、驴、猪、羊等禽畜传入美洲,禽畜主要用作食用

D.欧洲禽畜在美洲繁衍生息,极大地改变了美洲的动物群落

16.中国引进美洲作物,大多发生在明清时期,其中既有玉米、甘薯、马铃薯等重要的粮食作物,也有花生、向日葵一类的油料作物;既有番茄、辣椒、菜豆、番石榴、番荔枝等果蔬,又有烟草、陆地棉等经济作物,总数超过了20种。这些外来作物的引进对中国明清时期农业发展的影响不包括

A.丰富了中国农产品种类 B.改变了中国的经济结构

C.利于充分用地和养地 D.提高农产品商业化程度

17.陶寺遗址是中国黄河中游地区以龙山文化类型为主的遗址,确切年代为公元前2300年至公元前1900年之间,在发掘过程中,发现了规模空前的城址和气势恢宏的宫殿,根据发掘的成果来看,陶寺社会贫富分化悬殊,形成了特权阶层。据此可知,当时

A.已具备国家的初始形态 B.开始产生贫富差别

C.进入奴隶社会鼎盛时期 D.已进入传统农耕社会

18.下图为嘉峪关新城魏晋墓室壁画“手持烤肉串的宾客",这类壁画在今山东.江苏北部、河南、河北、山西、陕西、甘肃和宁夏等地均有出土。这反映出魏晋时期

A.畜牧业逐渐向南方扩展 B.各民族文化进一步融合

C.百姓对富足生活的渴望 D.佛教向大众生活的渗透

二、材料分析题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 15世纪末至16世纪初,原产于美洲的粮食作物玉米、马铃薯和甘薯,蔬菜作物番茄、辣椒、南瓜等,由西班牙人和葡萄牙人带到欧洲,之后传播到亚洲、非洲等其他各洲。美洲作物外传的同时,也有很多欧亚作物传入美洲,主要有:粮食类的小麦、大麦、水稻;水果类的苹果、葡萄、甜橙、柠檬;蔬菜类的黄瓜、甜瓜、豌豆;经济类的甘蔗等。除农作物外,欧洲移民还把牛、驴、骡、马、猪、羊、鸡等畜禽传入了美洲,或用作役畜,或用于食用。

——摘编自《普通高中历史教科书·经济与社会生活》

材料二 明代的疆域,大于宋代,至少增加了西南、河北大部分与东北地区。但是,仅以这些地区生产的食粮,犹不足维持明代中叶以后增加的人口。明代开始,有许多新的食粮作物引进中国,最为重要者为甘薯与玉米。甘薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,初入中国时,地方官员当作歉收时的救荒粮,玉米“种一收千,其利甚大”。两者皆富于淀粉,可充主食,以补稻米与麦类之不足。且不拘土壤与地形,或可在山地种植,或可在沙地栽培,将过去认为无法使用的土地,一变为农田。……因为土地使用的方式改变,边缘土地的植被改变,也严重地改变了地貌与生态。

——摘编自许倬云著《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括并说明16世纪以来物种传播的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出玉米、甘薯在明代传入中国并得以广泛种植的原因,简析其对明清社会经济的影响。

20.新航路开辟之后,世界范围内物种和商品的交换快速发展。阅读下列材料:

材料一 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——(美)艾尔弗雷德克罗斯比《哥伦布大交换》

材料二 一个名符其实的世界市场业已创立起来,货物、劳务、金钱、资本和民间往来,差不多不再顾及国界,商品买卖的价格是世界一致的,比方说,在小麦买卖中,商人们每天通过电报和海底电缆,了解明尼阿波利斯、利物浦、布宜诺斯艾利斯和格但斯克的价格;然后根据各地的行情将自己的价格加以调整,他们到最便宜的地方去买,到最贵的地方去卖,从这一点来讲,世界小麦的供应干脆就是根据需求和支付能力来进行分配的……世界市场的形成,使这个世界出现一个统一的经济体制,与此同时,第一次把远方地区带进竞争之中。

——帕尔默、科尔顿《近现代世界史》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括“哥伦布大交换”的特点。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳影响国际商品价格调整的因素。

(3)据材料并结合所学知识,简析“世界范围内物种和商品的交换”的积极影响。

参考答案

1.A2.A3.D4.B5.A6.A7.B8.D9.C10.A11.B12.C13.B14.B15.C16.B17.A18.B

19.(1)特点:①种类多:粮食类、果蔬类、经济作物类、畜禽类;②范围广:涉及欧亚非美;③以食物为主:粮食类、果蔬类、经济类、水果类、畜禽类。④双向交流:既有美洲物种的外传,也有其他地区物种在美洲的推广。

(2)原因:新航路的开辟;早期殖民扩张;中国人地矛盾突出;高产且不拘土壤与地形。影响:积极:扩大了耕地面积,缓解了人地矛盾;丰富了食品资源,增加了粮食供应总量;提高了抗饥荒能力,加速了人口的增长;促进了商品经济的发展;密切了中国与世界的联系。消极:过度的垦荒造田,也导致水土流失

20.(1)特点:欧洲具有主导性;内容具有丰富性;范围具有全球性;结果具有两重性(积极和消极);时间具有长期性。

(2)因素:新型交通工具的运用、新型通讯手段的推动、世界市场发展的需求。

(3)积极影响:促进了全球动植物(物种)的多样化,丰富了人类经济生活;密切了世界经济的联系;有助于促进科技的发展;有助于文明的交流与融合

一、单选题

1.从采集、渔猎向农耕、畜牧的转变,是人类历史上生产方式的第一次变革,这一变革出现的时间距今约

A.一万年 B.五千年 C.三千年 D.两千年

2.16世纪伊始,随着新航路开辟,一方面美洲的作物在非洲、亚洲和欧洲等地生根发芽。另一方面也有许多新物种来到美洲。下列物种属于欧洲人带入美洲的是

A.小麦、柠檬、牛、马 B.玉米、马铃薯、番茄、花生

C.玉米、水稻、牛、马 D.马铃薯、番茄、花生、葡萄

3.下图是甲骨文中的“高”字。“高”字反映的是一种建筑在土台上的房子,其下部是土台中挖有一口地窖。从这一文字的结构状况可以了解到的信息有( )

A.从商朝开始建筑房屋定居生活 B.当时社会各阶层共同享有财产

C.当时已实现居者有其屋且宽敞 D.当时已经开始进行粮食储存

4.南宋初期农学家陈敷说:“……多虚不如少实,广种不如狭收”,元代农学家王祯说:“凡人家营田,皆当量力。宁可少好,不可多恶。”明末江南农学家沈氏说:“作家第一要勤耕多壅,少种多收。”材料表明从南宋到明朝的农业生产中

A.集约经营的出现 B.精耕细作的传承

C.单位产量的提高 D.勤俭精神的发扬

5.清代陶煦在《租核·推原》中说道:“金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,岿然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。”该史料所反映的准确历史信息是

A.重农抑商思想根深蒂固 B.当时国家管理混乱,火灾频发

C.田租是当时的主要收入 D.资本主义萌芽出现

6.旧大陆禽畜的传入和繁衍极大地改变了美洲的动物群落,大大地提高了生产力,有力地推动了畜牧业、农业的发展。但也有人认为旧大陆禽畜的传入破坏了美洲的植被,损害了生态环境。这些看法反映了

A.物种交流的影响的复杂性 B.不同阶级的看法不同

C.农业文明向工业文明转变的艰难性 D.人们看待问题的片面性

7.阅读下表,你可以得到的结论是:中国古代早期农业

黄河中游农作物出土绝对数量统计表(单位:粒)

A.北方以种植水稻为主 B.北方以种植粟为主

C.南方以种植水稻为主 D.南方以种植粟为主

8.农业、畜牧业的产生,使人类的经济从旧石器时代的以采集、狩猎为基础的攫取性经济逐渐转变为以农业、畜牧业为基础的生产性经济。以下关于农业产生的意义说法不正确的是

A.农业的出现是人类经济和社会生活上的第一次革命

B.农业的出现促进了人类生活和生产方式的变化

C.农业的出现推动了科学技术的发展

D.农业和畜牧业的产生标志着人类对自然界认识的开始

9.春秋战国时期以来,中国传统农业逐渐形成的主要耕作方式是

A.刀耕火种 B.集体耕作 C.铁犁牛耕 D.谷蔬轮作

10.“旧石器时代的人们与周围的世界联系紧密。他们开始知道,哪些动物可以猎杀,哪些植物可以食用。”由此可知,旧石器时代人们的食物来源是

A.狩猎和采集 B.种植和饲养 C.栽培和狩猎 D.采集和饲养

11.汉高祖刘邦曾下令,“贾人不得衣丝乘车”,同时还规定商人及其子孙不得“仕宦为吏”。这说明西汉初年实行的是

A.愚民弱民政策 B.限制商人政策

C.禁止经商政策 D.反腐倡廉政策

12.恩格斯说:“随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭首长之间的财产差别炸毁了各地仍然保守着的旧的共产制家庭公社,同时也炸毁了在各种公社范围内进行的共同耕作制。”据此可知

A.耕作方式深受家庭影响 B.家庭劳动必然产生国家

C.贫富分化导致阶级分化 D.社会分工促进经济发展

13.克罗斯比的《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》指出:“地理大发现时代新旧大陆的相遇,肯定是迄今为止历史上最大规模的两个巨系统之间的交汇,而其中最积极的后果之一就是玉米、南瓜、番茄、马铃薯、番薯、花生等美洲作物输入旧世界。”关于新航路开辟后美洲物种的外传,以下说法错误的是

A.16世纪中叶起,玉米在南欧地区广泛种植,成为主要的粮食和饲料作物之一

B.明朝万历年间,番茄开始作为食用蔬菜在农场种植

C.16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广

D.辣椒于16世纪传到英国和中欧各国,16世纪后期传入中国

14.到了18世纪,在亚欧人的饮食中,玉米和马铃薯的比重大大提高,使人口得到增长。从西欧到中国的土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素,并使饮食有滋有味。对这一现象解读正确的是

A.欧洲的本土作物在全球范围内广泛传播 B.物种交流有利于改善世界各地的饮食结构

C.工业化带来的粮食产量增加使世界人口激增 D.粮食作物是早期亚欧贸易的主要交易品

15.西欧的海外殖民扩张,也促进了世界动植物的大交流。美洲特有的作物玉米、甘薯、马铃薯、烟草、橡胶等传入旧大陆,后来又传入大洋洲;旧大陆的水稻、小麦、油菜籽、甘蔗、麻类等作物,鸡、猪、马、牛、羊、驴等禽畜也传入美洲,很大程度上改变了当地人的生活。以下说法错误的是

A.传入美洲的欧亚粮食作物有小麦、大麦、水稻

B.传入美洲的蔬菜有黄瓜、甜瓜、豌豆,经济作物有甘蔗等

C.欧洲移民把鸡、牛、驴、猪、羊等禽畜传入美洲,禽畜主要用作食用

D.欧洲禽畜在美洲繁衍生息,极大地改变了美洲的动物群落

16.中国引进美洲作物,大多发生在明清时期,其中既有玉米、甘薯、马铃薯等重要的粮食作物,也有花生、向日葵一类的油料作物;既有番茄、辣椒、菜豆、番石榴、番荔枝等果蔬,又有烟草、陆地棉等经济作物,总数超过了20种。这些外来作物的引进对中国明清时期农业发展的影响不包括

A.丰富了中国农产品种类 B.改变了中国的经济结构

C.利于充分用地和养地 D.提高农产品商业化程度

17.陶寺遗址是中国黄河中游地区以龙山文化类型为主的遗址,确切年代为公元前2300年至公元前1900年之间,在发掘过程中,发现了规模空前的城址和气势恢宏的宫殿,根据发掘的成果来看,陶寺社会贫富分化悬殊,形成了特权阶层。据此可知,当时

A.已具备国家的初始形态 B.开始产生贫富差别

C.进入奴隶社会鼎盛时期 D.已进入传统农耕社会

18.下图为嘉峪关新城魏晋墓室壁画“手持烤肉串的宾客",这类壁画在今山东.江苏北部、河南、河北、山西、陕西、甘肃和宁夏等地均有出土。这反映出魏晋时期

A.畜牧业逐渐向南方扩展 B.各民族文化进一步融合

C.百姓对富足生活的渴望 D.佛教向大众生活的渗透

二、材料分析题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 15世纪末至16世纪初,原产于美洲的粮食作物玉米、马铃薯和甘薯,蔬菜作物番茄、辣椒、南瓜等,由西班牙人和葡萄牙人带到欧洲,之后传播到亚洲、非洲等其他各洲。美洲作物外传的同时,也有很多欧亚作物传入美洲,主要有:粮食类的小麦、大麦、水稻;水果类的苹果、葡萄、甜橙、柠檬;蔬菜类的黄瓜、甜瓜、豌豆;经济类的甘蔗等。除农作物外,欧洲移民还把牛、驴、骡、马、猪、羊、鸡等畜禽传入了美洲,或用作役畜,或用于食用。

——摘编自《普通高中历史教科书·经济与社会生活》

材料二 明代的疆域,大于宋代,至少增加了西南、河北大部分与东北地区。但是,仅以这些地区生产的食粮,犹不足维持明代中叶以后增加的人口。明代开始,有许多新的食粮作物引进中国,最为重要者为甘薯与玉米。甘薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,初入中国时,地方官员当作歉收时的救荒粮,玉米“种一收千,其利甚大”。两者皆富于淀粉,可充主食,以补稻米与麦类之不足。且不拘土壤与地形,或可在山地种植,或可在沙地栽培,将过去认为无法使用的土地,一变为农田。……因为土地使用的方式改变,边缘土地的植被改变,也严重地改变了地貌与生态。

——摘编自许倬云著《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括并说明16世纪以来物种传播的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出玉米、甘薯在明代传入中国并得以广泛种植的原因,简析其对明清社会经济的影响。

20.新航路开辟之后,世界范围内物种和商品的交换快速发展。阅读下列材料:

材料一 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——(美)艾尔弗雷德克罗斯比《哥伦布大交换》

材料二 一个名符其实的世界市场业已创立起来,货物、劳务、金钱、资本和民间往来,差不多不再顾及国界,商品买卖的价格是世界一致的,比方说,在小麦买卖中,商人们每天通过电报和海底电缆,了解明尼阿波利斯、利物浦、布宜诺斯艾利斯和格但斯克的价格;然后根据各地的行情将自己的价格加以调整,他们到最便宜的地方去买,到最贵的地方去卖,从这一点来讲,世界小麦的供应干脆就是根据需求和支付能力来进行分配的……世界市场的形成,使这个世界出现一个统一的经济体制,与此同时,第一次把远方地区带进竞争之中。

——帕尔默、科尔顿《近现代世界史》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括“哥伦布大交换”的特点。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳影响国际商品价格调整的因素。

(3)据材料并结合所学知识,简析“世界范围内物种和商品的交换”的积极影响。

参考答案

1.A2.A3.D4.B5.A6.A7.B8.D9.C10.A11.B12.C13.B14.B15.C16.B17.A18.B

19.(1)特点:①种类多:粮食类、果蔬类、经济作物类、畜禽类;②范围广:涉及欧亚非美;③以食物为主:粮食类、果蔬类、经济类、水果类、畜禽类。④双向交流:既有美洲物种的外传,也有其他地区物种在美洲的推广。

(2)原因:新航路的开辟;早期殖民扩张;中国人地矛盾突出;高产且不拘土壤与地形。影响:积极:扩大了耕地面积,缓解了人地矛盾;丰富了食品资源,增加了粮食供应总量;提高了抗饥荒能力,加速了人口的增长;促进了商品经济的发展;密切了中国与世界的联系。消极:过度的垦荒造田,也导致水土流失

20.(1)特点:欧洲具有主导性;内容具有丰富性;范围具有全球性;结果具有两重性(积极和消极);时间具有长期性。

(2)因素:新型交通工具的运用、新型通讯手段的推动、世界市场发展的需求。

(3)积极影响:促进了全球动植物(物种)的多样化,丰富了人类经济生活;密切了世界经济的联系;有助于促进科技的发展;有助于文明的交流与融合

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化