高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活第五单元交通与社会变迁单元训练word版

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活第五单元交通与社会变迁单元训练word版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 362.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-31 16:56:46 | ||

图片预览

文档简介

1029970011531600高中历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活第五单元交通与社会变迁单元训练

一、单选题

1.西方新航路开辟与中国开通的“海上丝绸之路”意义相同的一项是

A.改变了世界贸易的格局 B.刺激了资本主义经济的发展

C.促进了区域文明的交流 D.加速了殖民扩张的进程

2.阅读下表材料,可以比较出长城和大运河的共同点是

A.抵御了匈奴侵扰 B.削弱诸侯国势力

C.促进了南北交流 D.有利于巩固统一

3.“1881年(光绪八年)李鸿章任直隶总督,创办北洋施医局,招收学生,分甲乙两种,甲种四年毕业,乙种三年毕业”,以英国人为医官,此为中国办理西洋医学教育的开始。由此可推断出

A.我国近代医学带有半殖民色彩 B.西方医学随外来侵略传入中国

C.施医局为政府创办的学校 D.传统医学的发展受到冲击

4.黄勇在《汉末魏晋时期的瘟疫与道教》一文中认为在瘟疫日益严重的时期,民间道教运动就会活跃起来,当瘟疫之灾有所缓解的时候,道教运动就会变得相对温和起来。下列对道教与瘟疫之间的关系表述最为准确的是

A.瘟疫与道教是相互促进的关系 B.道教为战胜瘟疫提供信仰支持

C.瘟疫与道教是此消彼长的关系 D.道教与瘟疫是同生同灭的关系

5.近代以来,交通和通信工具的进步促进了人员和商品的流通与信息的传递,改变了人们的生活和思想观念,推动了经济和社会的发展。下列历史现象按照时间先后顺序排列正确的是

①北京地铁开始运营 ②上海开始有公共汽车运行

③中国人修筑的第一条铁路建成 ④中国开创邮政和电信合一的新时代

A.③④①② B.②④③① C.④②①③ D.③②④①

6.在使用传统交通工具的时代,陌生男女共处某一交通工具内的情况是很少见的,近代以来,随着轮船、火车和公共汽车的相继传入,男女同处一个公共空间的情况越来越多,人们从开始的忧虑、防范,逐渐过渡到习以为常。这反映出

A.市民对新式交通工具的赞同与认可 B.大众交通工具的层次性日益突出

C.近代交通工具改变了人们的出行观念 D.西方的自由平等观念已深人人心

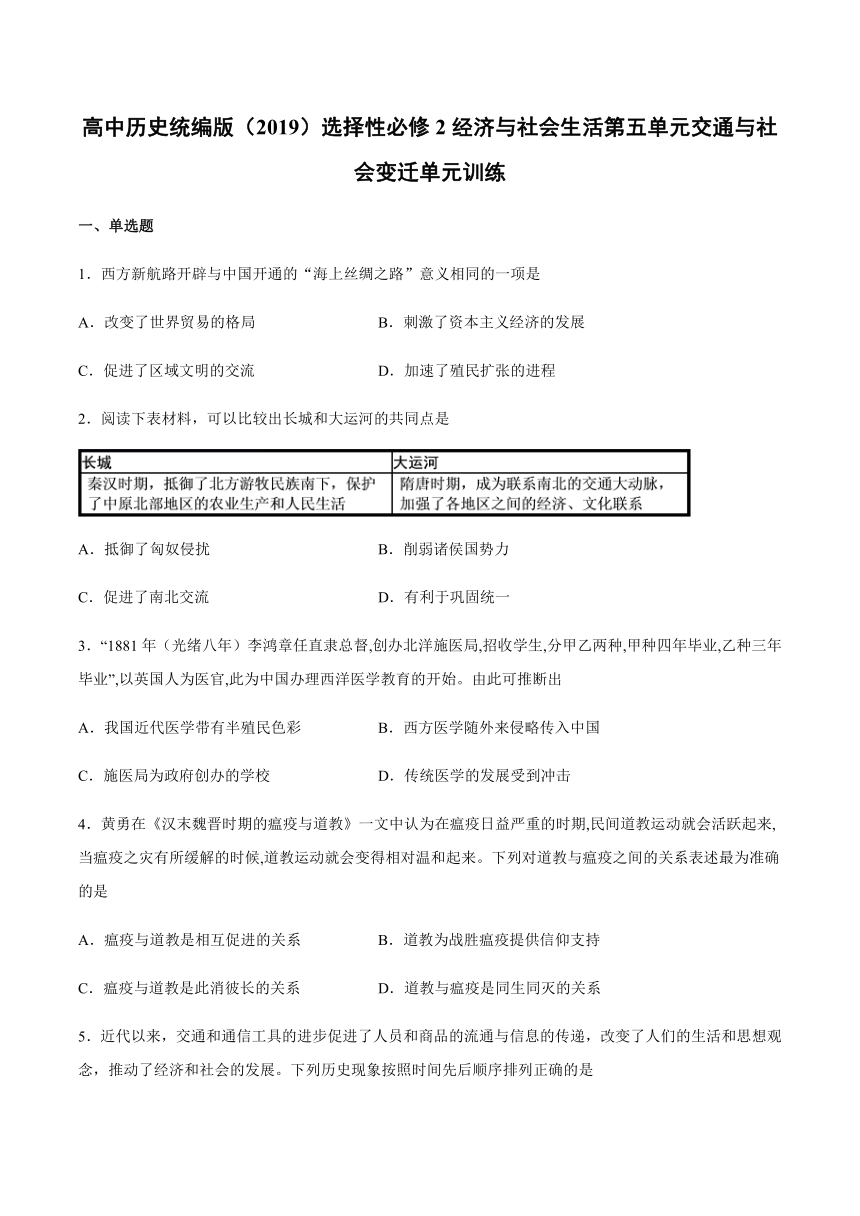

7.下表是根据《北京市2017年国民经济和社会发展统计公报》编制的2017年北京公共交通数据表。下列说法正确的是

A.公共电汽车是北京市民最主要的交通工具

B.北京交通工具种类不能满足市民出行需求

C.城市公共交通的发展为人们在市内通行提供方便

D.轨道交通因价格低廉吸引了市民乘坐

8.顾名思义,传染病就是会传染的疫病。传染病与人类同时诞生和存在,在缺医少药的年代,人们无法知道疫病是怎么来的,又怎么治愈的,以为有一种称之为“厉鬼”的魑魅魍魉作恶多端,人类奈何不了。由材料可推知

A.当时迷信思想盛行 B.传染病破坏性大,难以防治

C.人类与传染病共存亡 D.疫病是靠人传播的

9.下图被人们称为“万能的原动机”,它在19世纪得到广泛应用。下列人物中以它为动力最早开拓新领域的是

A.史蒂芬孙 B.富尔顿 C.阿克莱特 D.卡尔·本茨

10.随着商品经济的发展,明清时期京杭大运河的漕运本身越来越商业化。先是漕运过程中私带货物,朝廷屡禁不止,转而主动明确允许漕船北上时可以附带一定的货物,漕船南返时允许载客运输。这种漕运政策的变化是

A.漕运促进沿岸商业发展 B.漕运商业化的表现

C.政府务实政策的反映 D.政府放弃重农抑商政策

11.王忠良被誉为“中国画火车第一人”,他完成了蒸汽机车、内燃机车、电力机车、高速动车组的创作,让人们得以领略火车的魅力。火车的变迁不能从侧面体现出

A.交通变革和技术进步 B.人民生活品质的提高

C.社会经济的迅速发展 D.生产生活节奏的加快

12.李鸿章重金聘请英国人督修的唐胥铁路,时人戏称为“马车铁路”。缘由是朝廷认为“(蒸汽)机车直驶,震动东陵,且喷出黑烟,有伤禾稼”,运输工人遂只能用驴马拉着车厢在铁道上行走。“马车铁路”的出现说明

A.近代交通的发展遭到落后势力的羁绊 B.民营经济的运营遭到封建政府的阻碍

C.外国企业的侵略遭到民族主义的痛击 D.官僚资本的扩张遭到工人阶级的反对

13.1876年6月,英国商人未经允许建造了吴淞铁路,后由中国买断并拆除。时任两江总督沈葆桢认为:“(洋人)不告而擅为之,于国体有损。既买归中国,断无自乱关章,以开漏税之端。”由此可知,吴淞铁路的拆毁

A.体现了“中体西用”的主张 B.带有捍卫国家主权的性质

C.遏制了列强对华的经济侵略 D.延缓了中国近代化的开始

14.东汉张仲景在《伤寒论》中说,“进则救世退则救民”;北宋名臣范仲淹说,“不为良相,便为良医”;明代医学家叶文龄说,“医,仁术也,爱之道也”。材料表明,我国古代医学的发展

A.深受儒家思想的影响 B.得益于大一统的政治体制

C.得到国家政权的支持 D.取决于小农经济高度发达

15.据记载,1888年清朝政府在北京西苑修建了一条铁路,慈禧太后因火车司机坐在自己前面开车,弃用了从德国引进的蒸汽机车而改用太监牵拉。这说明

A.顽固势力拒绝引进西方科技 B.封建迷信阻碍近代科技传播

C.清朝天朝大国思想根深蒂固 D.封建等级制度阻碍社会发展

16.1884年点石斋出版的石印本《申江胜景图》,将《吴淞火轮车》(如下图所示)作为新上海的一大胜景,并认为“维车之利,无间华夷,使人使马各有所宜。自通泰西,独出其奇,以电运轮,其捷难羁”。这反映出当时

A.经济结构渐趋优化 B.民众的出行方式发生巨变

C.上海成为经济中心 D.中西方文明的碰撞与交流

17.曾经作为中国人主要交通工具的自行车,在汽车、摩托车大行其道的年代,几乎失去立足之地。可随着人们生活质量的提高和生活观念的转变,它又在呼唤环保健康的人群中再度找到了属于自己的位置。这说明

A.中国社会生活节奏变慢 B.自行车具有便捷的特点

C.中国人对自行车情有独钟 D.人们环保、健身意识的增强

18.据《元史·地理志》记载:“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行渊中。”这客观上有利于

A.行省制度的推行 B.民族的平等交流 C.丝绸之路的复兴 D.西部城市的兴起

二、材料分析题

19.从“标准轨”到“可变轨”

材料一 由于煤矿马拉煤车的轮距长久以来都是4英尺8英寸(1435mm),史蒂芬孙设计第一条主要用于运货载客的铁路时,采用了这一既有轨距。1846年,英国政府颁布法令,将其规定为英国铁路的标准轨距。欧洲大陆早期的铁路大多数都是靠英国的资金、用英国的技术修建的,因此也采用了英国的标准,只有俄国等个别国家例外。部分出于军事防御原因,俄国的轨距比欧洲其他国家的宽。美国19世纪末按此标准铺设的铁路长度已占到全国铁路总长度的87%,铁路网一体化开始形成。1937年,1435mm轨距被国际铁路协会规定为国际通用的标准轨距,现主要分布在东亚、西亚、北非国家,以及欧洲大多数国家和部分美洲国家。

材料二 尽管中国在国内统一采用标准轨距,但陆上邻国大都采用其他轨距。中国的跨境铁路运输与建设都面临轨距差异造成的障碍,与陆上邻国的轨距差异限制了中国向外发展的地理空间。博鳌亚洲论坛2018年年会“未来的交通”分论坛上,中国中车集团有限公司董事长刘化龙表示,中车将在2020年左右推出一款时速400公里且可变轨距的高铁。届时,北到俄罗斯、南至东南亚,高铁轨距都能实现快速切换。

(1)阅读材料一,概述“标准轨距”的发展历程;并评价其带来的影响。

(2)结合材料二和所学,说明“可变轨高铁”提出的背景。

20.阅读材料,回答问题。

材料一 17世纪中期以后,英国国内经济活动日趋活跃,对道路的要求有了迅速的提高,道路管理问题日益成为难题。英国从中世纪晚期开始重视道路的维护和管理工作,根据法律,由教区的住户每年义务工作6天,或提供代理人服务。1663年议会通过了第一个收费公路法案,即在某些道路上征收通行税的法令,此项税收款必须专用于道路工程。进入18世纪以后,道路管理方式逐渐按商业化的方式运作,由信托公司负责道路的经营管理和维修养护。在1760—1774年间,议会通过了不下于452项有关道路建筑及其保养的法令。道路系统的完善对于商品运输能力、商品流通速度以及商业效率和扩张力具有非常积极的意义。

——摘编自张卫良《工业革命前英国交通运输业的发展》

材料二 在1949年前后,以毛泽东为首的党和国家领导人就对交通工作的重要性有着清醒的认识。1950年至1957年间,铁道部在苏联专家帮助下建立了相应的管理体制。全国交通业的统筹发展初步实现了合理的产业布局,交通业超额完成了“一五”计划规定的运输任务,投资回报率较高。新中国成立初期交通发展战略取得显著效果,初步改善了我国交通业的结构与布局,基本满足了国民经济的发展需求,并留下了许多成功的经验。

——肜新春《新中国成立初期交通发展战略的演进与绩效》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国近代交通运输业管理上的变化,并说明英国近代交通运输业的发展对工业革命爆发的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国初期交通运输业发展的原因。综合上述两则材料谈谈你对发展交通运输业的认识。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代即有某种特定的因应疫病观念。疫气致疫是中国传统医学一贯的主张,气被视为疾病的载体,它通行于各种解释之中,而它的特性导致人们认为它可以被躲避和抵抗,但无法通过公共手段加以消除。古人强调“正气存内,邪不可干”,也会采取施医送药、刊刻医书以及建醮祈禳等,但与“后世医学,重在治疗,偏差渐大”。

——摘编自朱英《中国近代史十五讲》

材料二 鸦片战争以后,许多新的医学概念开始进入中国,一些与西方文明有过接触的精英人士强调和放大西方卫生知识和经验,国人的传统观念得到了继承并被纳入到新的防疫认识体系之中。清洁、检疫、隔离、消毒等应对疫病的举措已渐成为中国社会“先进”而主流的防疫观念。1905年,政府成立第一个中央卫生行政机构——卫生科,专门负责防疫卫生等事务,卫生行政回归为国家主导。西人发明的以种牛痘之法,种在皮肤,可以幸免的防疫方法,在清末的防疫实践中也开始为官方所采用。

——摘编自余新忠《从避疫到防疫:晚清因应疫病观念的演变》

材料三 1910年底,中国东北爆发了规模庞大的鼠疫疫情。清政府在东北设立防疫局,并颁布内容广泛的《检疫规则》,剑桥医学博士伍连德担任防疫总指挥。他在进行了详细调查后,进行了中国现代第一例人体解剖,通过显微镜发现了鼠疫杆菌,并结合当地流行病学资料的分析、病人的临床症状等,推断出这是一种人传人的新型肺鼠疫。在政府支持下,他要人们戴上他设计的中国最早口罩——伍氏口罩,同时要求封城,严防铁路交通,实行病人集中隔离,实施严格的疫情报告制度和查验隔离制度。1911年3月,东北三省鼠疫全部消灭。这为现代医学和公共卫生在中国的发展打下了坚实的基础

——摘编自黄建始《公共卫生简史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括从传统到近代因应疫病观念的变化,并简析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,说明1911年中国应对鼠疫的措施和历史意义。

参考答案

1.C2.D3.A4.B5.D6.C7.C8.B9.B10.C11.A12.A13.B14.A15.D16.D17.D18.C

19.(1)历程:英国工业革命推动了铁路运输的兴起,史蒂芬孙设计的铁路轨距成为英国铁路的标准轨距;随着工业革命的扩展,英国轨距也影响了欧美主要资本主义国家;到了20世纪成为世界标准轨距。

影响:标准轨距有利于推动工业革命的发展;便利了不同地区和国家之间经济文化的交流;有助于英美等国经济利益的扩张;但也会影响到一些国家的国防安全,因而受到抵制。

(2)背景:(国际)全球化不断发展,各地经济联系加强,但仍存在着一些障碍;(国内)中国的改革开放取得了巨大成就;为顺应经济全球化趋势提出“一带一路”倡议,加强与世界的联系、扩大对外开放;我国科学技术迅速发展,在铁路建设方面达到世界先进水平。

20.(1)变化:①从住户义务工作或提供代理人服务到征收通行费;②逐步商业化,由信托公司负责;③逐步加强相关法律法令的制定。

影响:有利于原料运输;提高了商品运输能力;促进国内消费市场的拓展;加快了劳动力的流动;促进资本的流动;推动技术流动性增强。( 任意答4点即可。其它答案,言之有理,酌情给分)

(2)原因:新中国的建立(或者答社会主义制度的确立);毛泽东等党和国家领导人(或人民政府)的重视;“一边倒”政策和苏联的帮助;“一五计划”政策的指导(或者答计划经济逐步建立,国家政策指导);新中国初期三年经济的恢复和“一五计划”的推动;人民群众艰苦奋斗精神等。

认识:政府应在交通运输发展中起主导作用;立法的手段能有力促进交通发展;交通运输的发展是推动经济建设和社会进步的重要因素;交通建设要注重地区协调统筹发展;中国交通业的迅速发展体现社会主义制度的优越性。

21.(1)变化:基本经历由避疫到防疫;由个人行为转变成国家行政介入的公共行为;确立了清洁检疫、隔离和消毒等为主要内容的基本模式;将种痘等免疫行为纳人到防疫的范畴之中。

原因:传统防疫认识的积极作用;西方卫生知识的引介与传播;晚清社会精英们的努力。

(2)措施:在政府领导下建立严格制度;对传染病患者实施有效隔离等;注重科学调查与医学治疗研究的结合。

意义:有效避免了疫病传播;开创了近代中国的公共卫生事业;为后世应对疫情提供了宝贵的经验。

一、单选题

1.西方新航路开辟与中国开通的“海上丝绸之路”意义相同的一项是

A.改变了世界贸易的格局 B.刺激了资本主义经济的发展

C.促进了区域文明的交流 D.加速了殖民扩张的进程

2.阅读下表材料,可以比较出长城和大运河的共同点是

A.抵御了匈奴侵扰 B.削弱诸侯国势力

C.促进了南北交流 D.有利于巩固统一

3.“1881年(光绪八年)李鸿章任直隶总督,创办北洋施医局,招收学生,分甲乙两种,甲种四年毕业,乙种三年毕业”,以英国人为医官,此为中国办理西洋医学教育的开始。由此可推断出

A.我国近代医学带有半殖民色彩 B.西方医学随外来侵略传入中国

C.施医局为政府创办的学校 D.传统医学的发展受到冲击

4.黄勇在《汉末魏晋时期的瘟疫与道教》一文中认为在瘟疫日益严重的时期,民间道教运动就会活跃起来,当瘟疫之灾有所缓解的时候,道教运动就会变得相对温和起来。下列对道教与瘟疫之间的关系表述最为准确的是

A.瘟疫与道教是相互促进的关系 B.道教为战胜瘟疫提供信仰支持

C.瘟疫与道教是此消彼长的关系 D.道教与瘟疫是同生同灭的关系

5.近代以来,交通和通信工具的进步促进了人员和商品的流通与信息的传递,改变了人们的生活和思想观念,推动了经济和社会的发展。下列历史现象按照时间先后顺序排列正确的是

①北京地铁开始运营 ②上海开始有公共汽车运行

③中国人修筑的第一条铁路建成 ④中国开创邮政和电信合一的新时代

A.③④①② B.②④③① C.④②①③ D.③②④①

6.在使用传统交通工具的时代,陌生男女共处某一交通工具内的情况是很少见的,近代以来,随着轮船、火车和公共汽车的相继传入,男女同处一个公共空间的情况越来越多,人们从开始的忧虑、防范,逐渐过渡到习以为常。这反映出

A.市民对新式交通工具的赞同与认可 B.大众交通工具的层次性日益突出

C.近代交通工具改变了人们的出行观念 D.西方的自由平等观念已深人人心

7.下表是根据《北京市2017年国民经济和社会发展统计公报》编制的2017年北京公共交通数据表。下列说法正确的是

A.公共电汽车是北京市民最主要的交通工具

B.北京交通工具种类不能满足市民出行需求

C.城市公共交通的发展为人们在市内通行提供方便

D.轨道交通因价格低廉吸引了市民乘坐

8.顾名思义,传染病就是会传染的疫病。传染病与人类同时诞生和存在,在缺医少药的年代,人们无法知道疫病是怎么来的,又怎么治愈的,以为有一种称之为“厉鬼”的魑魅魍魉作恶多端,人类奈何不了。由材料可推知

A.当时迷信思想盛行 B.传染病破坏性大,难以防治

C.人类与传染病共存亡 D.疫病是靠人传播的

9.下图被人们称为“万能的原动机”,它在19世纪得到广泛应用。下列人物中以它为动力最早开拓新领域的是

A.史蒂芬孙 B.富尔顿 C.阿克莱特 D.卡尔·本茨

10.随着商品经济的发展,明清时期京杭大运河的漕运本身越来越商业化。先是漕运过程中私带货物,朝廷屡禁不止,转而主动明确允许漕船北上时可以附带一定的货物,漕船南返时允许载客运输。这种漕运政策的变化是

A.漕运促进沿岸商业发展 B.漕运商业化的表现

C.政府务实政策的反映 D.政府放弃重农抑商政策

11.王忠良被誉为“中国画火车第一人”,他完成了蒸汽机车、内燃机车、电力机车、高速动车组的创作,让人们得以领略火车的魅力。火车的变迁不能从侧面体现出

A.交通变革和技术进步 B.人民生活品质的提高

C.社会经济的迅速发展 D.生产生活节奏的加快

12.李鸿章重金聘请英国人督修的唐胥铁路,时人戏称为“马车铁路”。缘由是朝廷认为“(蒸汽)机车直驶,震动东陵,且喷出黑烟,有伤禾稼”,运输工人遂只能用驴马拉着车厢在铁道上行走。“马车铁路”的出现说明

A.近代交通的发展遭到落后势力的羁绊 B.民营经济的运营遭到封建政府的阻碍

C.外国企业的侵略遭到民族主义的痛击 D.官僚资本的扩张遭到工人阶级的反对

13.1876年6月,英国商人未经允许建造了吴淞铁路,后由中国买断并拆除。时任两江总督沈葆桢认为:“(洋人)不告而擅为之,于国体有损。既买归中国,断无自乱关章,以开漏税之端。”由此可知,吴淞铁路的拆毁

A.体现了“中体西用”的主张 B.带有捍卫国家主权的性质

C.遏制了列强对华的经济侵略 D.延缓了中国近代化的开始

14.东汉张仲景在《伤寒论》中说,“进则救世退则救民”;北宋名臣范仲淹说,“不为良相,便为良医”;明代医学家叶文龄说,“医,仁术也,爱之道也”。材料表明,我国古代医学的发展

A.深受儒家思想的影响 B.得益于大一统的政治体制

C.得到国家政权的支持 D.取决于小农经济高度发达

15.据记载,1888年清朝政府在北京西苑修建了一条铁路,慈禧太后因火车司机坐在自己前面开车,弃用了从德国引进的蒸汽机车而改用太监牵拉。这说明

A.顽固势力拒绝引进西方科技 B.封建迷信阻碍近代科技传播

C.清朝天朝大国思想根深蒂固 D.封建等级制度阻碍社会发展

16.1884年点石斋出版的石印本《申江胜景图》,将《吴淞火轮车》(如下图所示)作为新上海的一大胜景,并认为“维车之利,无间华夷,使人使马各有所宜。自通泰西,独出其奇,以电运轮,其捷难羁”。这反映出当时

A.经济结构渐趋优化 B.民众的出行方式发生巨变

C.上海成为经济中心 D.中西方文明的碰撞与交流

17.曾经作为中国人主要交通工具的自行车,在汽车、摩托车大行其道的年代,几乎失去立足之地。可随着人们生活质量的提高和生活观念的转变,它又在呼唤环保健康的人群中再度找到了属于自己的位置。这说明

A.中国社会生活节奏变慢 B.自行车具有便捷的特点

C.中国人对自行车情有独钟 D.人们环保、健身意识的增强

18.据《元史·地理志》记载:“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行渊中。”这客观上有利于

A.行省制度的推行 B.民族的平等交流 C.丝绸之路的复兴 D.西部城市的兴起

二、材料分析题

19.从“标准轨”到“可变轨”

材料一 由于煤矿马拉煤车的轮距长久以来都是4英尺8英寸(1435mm),史蒂芬孙设计第一条主要用于运货载客的铁路时,采用了这一既有轨距。1846年,英国政府颁布法令,将其规定为英国铁路的标准轨距。欧洲大陆早期的铁路大多数都是靠英国的资金、用英国的技术修建的,因此也采用了英国的标准,只有俄国等个别国家例外。部分出于军事防御原因,俄国的轨距比欧洲其他国家的宽。美国19世纪末按此标准铺设的铁路长度已占到全国铁路总长度的87%,铁路网一体化开始形成。1937年,1435mm轨距被国际铁路协会规定为国际通用的标准轨距,现主要分布在东亚、西亚、北非国家,以及欧洲大多数国家和部分美洲国家。

材料二 尽管中国在国内统一采用标准轨距,但陆上邻国大都采用其他轨距。中国的跨境铁路运输与建设都面临轨距差异造成的障碍,与陆上邻国的轨距差异限制了中国向外发展的地理空间。博鳌亚洲论坛2018年年会“未来的交通”分论坛上,中国中车集团有限公司董事长刘化龙表示,中车将在2020年左右推出一款时速400公里且可变轨距的高铁。届时,北到俄罗斯、南至东南亚,高铁轨距都能实现快速切换。

(1)阅读材料一,概述“标准轨距”的发展历程;并评价其带来的影响。

(2)结合材料二和所学,说明“可变轨高铁”提出的背景。

20.阅读材料,回答问题。

材料一 17世纪中期以后,英国国内经济活动日趋活跃,对道路的要求有了迅速的提高,道路管理问题日益成为难题。英国从中世纪晚期开始重视道路的维护和管理工作,根据法律,由教区的住户每年义务工作6天,或提供代理人服务。1663年议会通过了第一个收费公路法案,即在某些道路上征收通行税的法令,此项税收款必须专用于道路工程。进入18世纪以后,道路管理方式逐渐按商业化的方式运作,由信托公司负责道路的经营管理和维修养护。在1760—1774年间,议会通过了不下于452项有关道路建筑及其保养的法令。道路系统的完善对于商品运输能力、商品流通速度以及商业效率和扩张力具有非常积极的意义。

——摘编自张卫良《工业革命前英国交通运输业的发展》

材料二 在1949年前后,以毛泽东为首的党和国家领导人就对交通工作的重要性有着清醒的认识。1950年至1957年间,铁道部在苏联专家帮助下建立了相应的管理体制。全国交通业的统筹发展初步实现了合理的产业布局,交通业超额完成了“一五”计划规定的运输任务,投资回报率较高。新中国成立初期交通发展战略取得显著效果,初步改善了我国交通业的结构与布局,基本满足了国民经济的发展需求,并留下了许多成功的经验。

——肜新春《新中国成立初期交通发展战略的演进与绩效》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国近代交通运输业管理上的变化,并说明英国近代交通运输业的发展对工业革命爆发的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国初期交通运输业发展的原因。综合上述两则材料谈谈你对发展交通运输业的认识。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代即有某种特定的因应疫病观念。疫气致疫是中国传统医学一贯的主张,气被视为疾病的载体,它通行于各种解释之中,而它的特性导致人们认为它可以被躲避和抵抗,但无法通过公共手段加以消除。古人强调“正气存内,邪不可干”,也会采取施医送药、刊刻医书以及建醮祈禳等,但与“后世医学,重在治疗,偏差渐大”。

——摘编自朱英《中国近代史十五讲》

材料二 鸦片战争以后,许多新的医学概念开始进入中国,一些与西方文明有过接触的精英人士强调和放大西方卫生知识和经验,国人的传统观念得到了继承并被纳入到新的防疫认识体系之中。清洁、检疫、隔离、消毒等应对疫病的举措已渐成为中国社会“先进”而主流的防疫观念。1905年,政府成立第一个中央卫生行政机构——卫生科,专门负责防疫卫生等事务,卫生行政回归为国家主导。西人发明的以种牛痘之法,种在皮肤,可以幸免的防疫方法,在清末的防疫实践中也开始为官方所采用。

——摘编自余新忠《从避疫到防疫:晚清因应疫病观念的演变》

材料三 1910年底,中国东北爆发了规模庞大的鼠疫疫情。清政府在东北设立防疫局,并颁布内容广泛的《检疫规则》,剑桥医学博士伍连德担任防疫总指挥。他在进行了详细调查后,进行了中国现代第一例人体解剖,通过显微镜发现了鼠疫杆菌,并结合当地流行病学资料的分析、病人的临床症状等,推断出这是一种人传人的新型肺鼠疫。在政府支持下,他要人们戴上他设计的中国最早口罩——伍氏口罩,同时要求封城,严防铁路交通,实行病人集中隔离,实施严格的疫情报告制度和查验隔离制度。1911年3月,东北三省鼠疫全部消灭。这为现代医学和公共卫生在中国的发展打下了坚实的基础

——摘编自黄建始《公共卫生简史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括从传统到近代因应疫病观念的变化,并简析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,说明1911年中国应对鼠疫的措施和历史意义。

参考答案

1.C2.D3.A4.B5.D6.C7.C8.B9.B10.C11.A12.A13.B14.A15.D16.D17.D18.C

19.(1)历程:英国工业革命推动了铁路运输的兴起,史蒂芬孙设计的铁路轨距成为英国铁路的标准轨距;随着工业革命的扩展,英国轨距也影响了欧美主要资本主义国家;到了20世纪成为世界标准轨距。

影响:标准轨距有利于推动工业革命的发展;便利了不同地区和国家之间经济文化的交流;有助于英美等国经济利益的扩张;但也会影响到一些国家的国防安全,因而受到抵制。

(2)背景:(国际)全球化不断发展,各地经济联系加强,但仍存在着一些障碍;(国内)中国的改革开放取得了巨大成就;为顺应经济全球化趋势提出“一带一路”倡议,加强与世界的联系、扩大对外开放;我国科学技术迅速发展,在铁路建设方面达到世界先进水平。

20.(1)变化:①从住户义务工作或提供代理人服务到征收通行费;②逐步商业化,由信托公司负责;③逐步加强相关法律法令的制定。

影响:有利于原料运输;提高了商品运输能力;促进国内消费市场的拓展;加快了劳动力的流动;促进资本的流动;推动技术流动性增强。( 任意答4点即可。其它答案,言之有理,酌情给分)

(2)原因:新中国的建立(或者答社会主义制度的确立);毛泽东等党和国家领导人(或人民政府)的重视;“一边倒”政策和苏联的帮助;“一五计划”政策的指导(或者答计划经济逐步建立,国家政策指导);新中国初期三年经济的恢复和“一五计划”的推动;人民群众艰苦奋斗精神等。

认识:政府应在交通运输发展中起主导作用;立法的手段能有力促进交通发展;交通运输的发展是推动经济建设和社会进步的重要因素;交通建设要注重地区协调统筹发展;中国交通业的迅速发展体现社会主义制度的优越性。

21.(1)变化:基本经历由避疫到防疫;由个人行为转变成国家行政介入的公共行为;确立了清洁检疫、隔离和消毒等为主要内容的基本模式;将种痘等免疫行为纳人到防疫的范畴之中。

原因:传统防疫认识的积极作用;西方卫生知识的引介与传播;晚清社会精英们的努力。

(2)措施:在政府领导下建立严格制度;对传染病患者实施有效隔离等;注重科学调查与医学治疗研究的结合。

意义:有效避免了疫病传播;开创了近代中国的公共卫生事业;为后世应对疫情提供了宝贵的经验。

同课章节目录