高中历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播第一单元源远流长的中华文化单元训练word版

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播第一单元源远流长的中华文化单元训练word版 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 258.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高中历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播第一单元源远流长的中华文化单元训练

一、单选题

1.有学者认为,汉代儒学试图努力去把儒家从讲起来很好听的比较迂阔的理论变为可以运作的东西。这说明汉代儒学

A.继承了先秦儒学的神学思想 B.吸收佛道思想而阐释儒学

C.充满了主观唯心主义的色彩 D.契合时代要求而重新整合

2.从不同角度来解读历史概念,有助于形成较为全面的历史理解。下表从三个维度解读了某一历史概念,它是

历史概念:

角度1:形体上,人的生理结构与天同类。

角度2:意识上,人的道德情感源自上天。

角度3:政治上,君主权力源自上天赐予。

A.三纲五常 B.天人合一 C.道法自然 D.格物致知

3.17~18世纪欧洲出现了一股“中国热”,许多思想家对中国文化表现出浓厚的兴趣。法国的伏尔泰认为,儒学不是宗教;中国的考试制度使官吏职位人人皆可争取,欧洲应加以采用。伏尔泰推崇儒学是因为

A.儒学守旧而维新、复古而开明 B.中国社会发展水平高于西欧

C.法国教会和王权强大,专制统治腐朽 D.法国传教土对中国文化的宣传

4.宋代佛教强调“儒佛者,圣人之教也,其所出虽不同,而同归于治。儒者,圣人之大有为者也;佛者,圣人之大无为者也。有为者以治世,无为者以治心”。这主要反映出

A.佛道的思想冲击 B.佛教的中国化

C.佛儒的思想融合 D.儒学正统地位的确立

5.据记载,汉宣帝“师受《诗》《论语》《孝经》”;成帝"壮好经书,博览古今”;光武帝"受《尚书》”;明帝"通《春秋》《尚书》"。这说明

A.儒学对治国理政产生重要影响 B.儒学复兴维护国家政治统一

C.儒家经典成为帝王治国依据 D.儒家纲常提升了君主治国能力

6.顾炎武认为,君与臣都是为民而立,他们取得俸禄都是因为有管理之责,行代耕之义,因此,君与臣“一也”。他还反对君主有“绝世之贵”,取“无事之食”。这说明顾炎武

A.强调为学应求务实的学风 B.分析当朝政局动荡的内因

C.用民本思想批评君主专制 D.论述了君主统治的必要性

7.王夫之在《泰誓》中说:“人无易天地,易父母,而有可易之君。”他又说:“国祚之不长,为一姓言,非公义也。”材料反映出王夫之

A.主张建立民主政治 B.对传统政治的否定

C.否定传统伦理思想 D.深化传统民本思想

8.魏晋南北朝时期,一些思想家们奉《周易》、《老子》《庄子》为经典,称之为“三玄”。同时期的范缜在《神灭论》中说:“浮图(佛教)害政,桑门(僧侣)蠹俗。……竭财以赴僧,破产以趋佛”以此来斥佛。这些现象反映出魏晋南北朝时期

A.老庄学说成为主流思想 B.儒家思想丧失正统地位

C.思想领域的冲突与融合 D.排斥外来文化现象突出

9.王阳明提出“良知”说,认为只要去除物欲的“昏蔽”,人人皆可为“圣人”,一定程度上突破了社会阶层的意识形态界限。据此可知,王阳明的“心学”

A.摆脱了儒学思想束缚 B.彰显了人的自我意识

C.冲破了社会等级观念 D.批判了君主专制统治

10.中华元典“六经”诞生后,先秦诸子皆从中获取养料,特别是儒家学者强调“述而不作,信而好古”,旨在传承与守护“六经”中所蕴含的价值观念。这一现象反映出先秦时期

A.价值观念日益趋同 B.儒学影响力不断增强

C.统一成为时代潮流 D.文明发展具有延续性

11.理学把自然、人生、社会融为一体,在溶铸中华民族的民族精神、道德情操等方面起到了重大作用。理学家在建立体系时,大多经历了“泛滥释老,返诸《六经》而后得”的过程。这反映出,理学

A.植根于佛道的思想 B.是儒学发展的倒退

C.是民族精神的源头 D.具有包容创新精神

12.18世纪欧洲出现“中国热”,法国著名油画家布歇此时绘制了中国风作品——《中国捕鱼风光》这幅油画反映出

A.“西学东渐”成果斐然 B.启蒙运动汲取东方营养

C.“中学西传”成为主流 D.文艺复兴借鉴中国文明

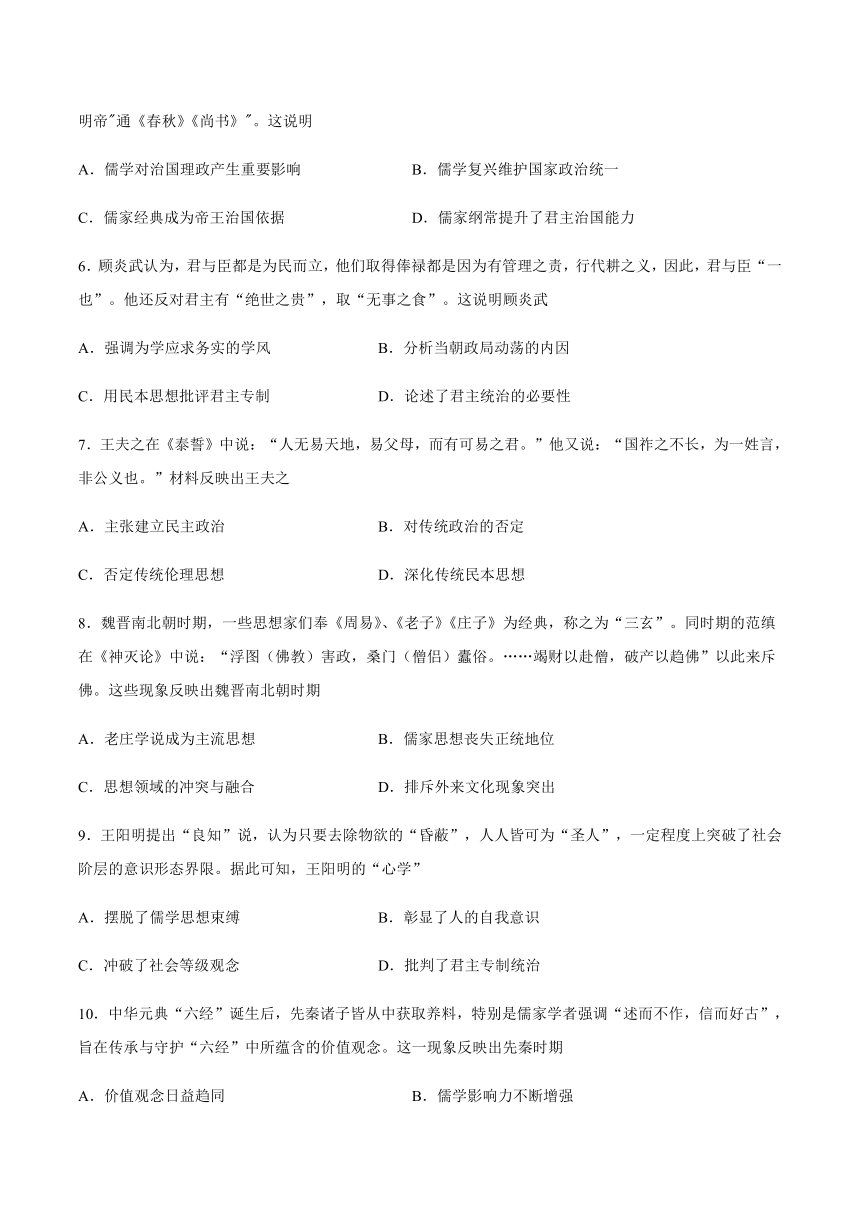

13.云冈石窟和龙门石窟有北魏不同时期凿刻的佛像,下面两个佛像的面部特征和表情有着明显的不同,一个唇厚、鼻高、目长、肩宽,气势雄健,一个丰满柔和,神态可亲。影响这种艺术创作变化的主要原因是

A.佛教的进一步盛行 B.北魏统一黄河流域

C.汉化政策的影响 D.雕刻工匠技术水平

14.从2004年美国第一所孔子学院在马里兰大学成立,美国孔子学院数量目前已增加到六十多所,以儒家思想为核心的中国传统文化越来越引起重视。这表明

A.人类社会的文化最终将走向一致 B.中国的和平堀起是不可阻挡的趋势

C.优秀文化既有其民族性又有其世界性 D.儒家学说需要重新解读其现代意义

15.黄宗羲海昌讲学时,经常推荐弟子读《几何原本》,著名思想家李二曲也常要求其学生习《农政全书》、《泰西水法》等书籍;明末流行的《天工开物》是清初向国外出口的重要书籍之一。这反映了明清之际

A.中学未能突破传统窠臼 B.中西方文化的全面融合

C.西方科技受到士大夫普遍认可 D.经世致用思潮有利于西学东渐

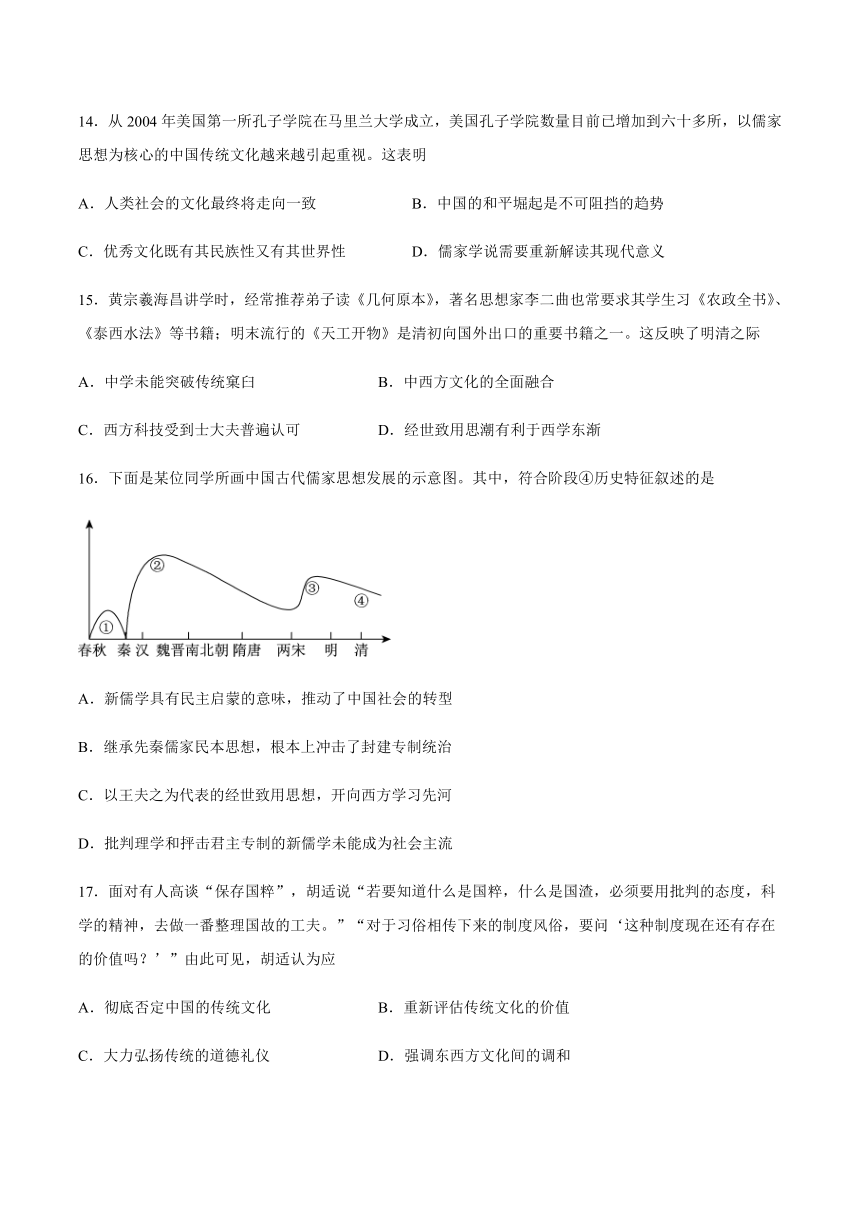

16.下面是某位同学所画中国古代儒家思想发展的示意图。其中,符合阶段④历史特征叙述的是

A.新儒学具有民主启蒙的意味,推动了中国社会的转型

B.继承先秦儒家民本思想,根本上冲击了封建专制统治

C.以王夫之为代表的经世致用思想,开向西方学习先河

D.批判理学和抨击君主专制的新儒学未能成为社会主流

17.面对有人高谈“保存国粹”,胡适说“若要知道什么是国粹,什么是国渣,必须要用批判的态度,科学的精神,去做一番整理国故的工夫。”“对于习俗相传下来的制度风俗,要问‘这种制度现在还有存在的价值吗?’”由此可见,胡适认为应

A.彻底否定中国的传统文化 B.重新评估传统文化的价值

C.大力弘扬传统的道德礼仪 D.强调东西方文化间的调和

18.位于广州市的西汉南越王墓博物馆,收藏了很多当时发据出的稀世之宝,有代表中原文化、江南楚文化、西南巴蜀文化、北方草原地区的奴文化、海外文化、岭南文化等多种文化内涵的珍贵器物。这表明

A.南越文化具有多样性 B.南越地区长期受到中原文化的入侵

C.南越文化具有包容性 D.南越地区与中原地区长期和睦相处

二、材料分析题

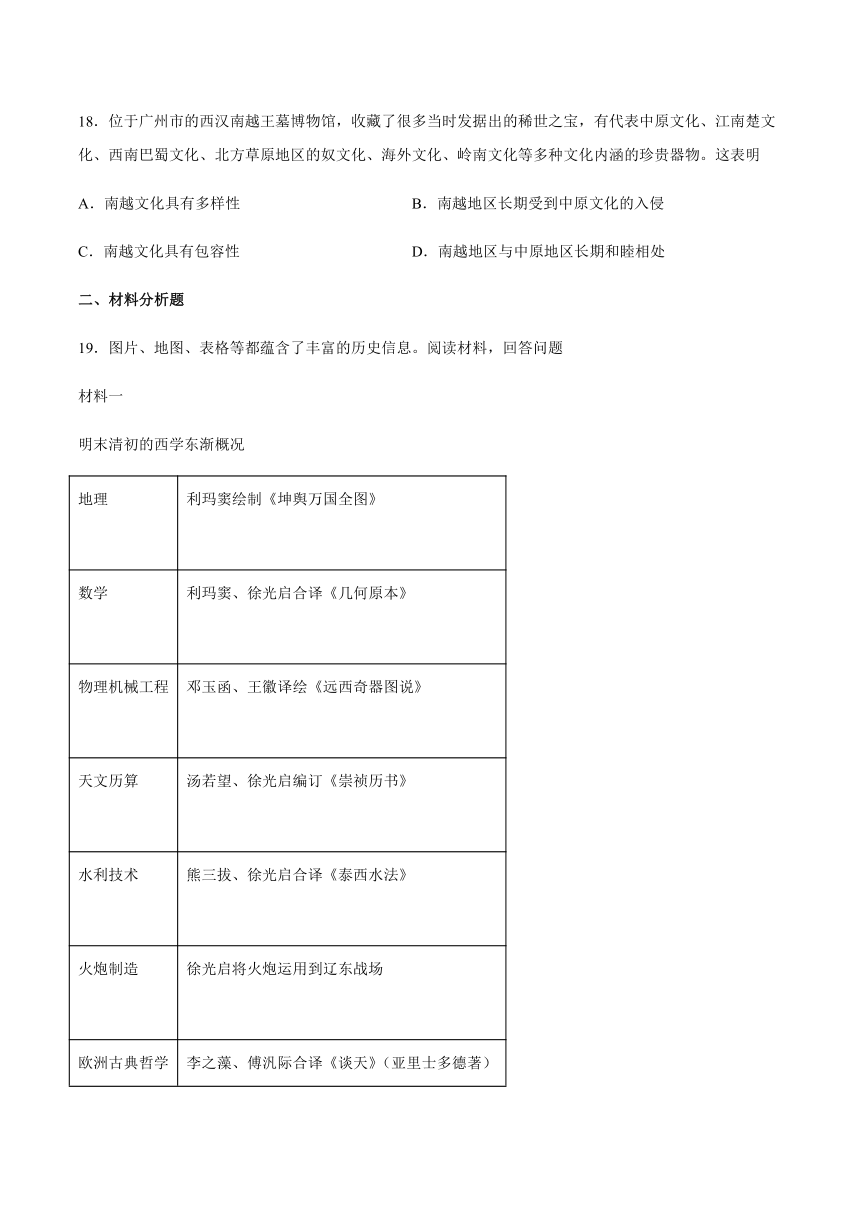

19.图片、地图、表格等都蕴含了丰富的历史信息。阅读材料,回答问题

材料一

明末清初的西学东渐概况

地理

利玛窦绘制《坤舆万国全图》

数学

利玛窦、徐光启合译《几何原本》

物理机械工程

邓玉函、王徽译绘《远西奇器图说》

天文历算

汤若望、徐光启编订《崇祯历书》

水利技术

熊三拔、徐光启合译《泰西水法》

火炮制造

徐光启将火炮运用到辽东战场

欧洲古典哲学

李之藻、傅汎际合译《谈天》(亚里士多德著)

(注:利玛窦、汤若望等欧洲传教士同时也把中国的《大学》、《论语》等典籍介绍到欧洲。欧洲学者称之为“一次相互的启蒙”。)

材料二

中国近代以后西学东渐的历程

鸦片战争后

林则徐(钦差大臣)雇人翻译《四洲志》《各国律例》

魏源编写《海国图志》

第二次鸦片战争后

江南制造总局翻译馆、上海同文馆(均为清政府所办)

李善兰翻译《方圆阐幽》、《垛积比类》

徐寿翻译《化学鉴原》

华蘅芳翻译《地学浅识》

徐建寅翻译《声学》《电学》

甲午战争后

大同译书局(梁启超自办)、译书出版社(留日学生自办)

严复翻译《天演论》(赫胥黎著)、《原富》(亚当·斯密著)

马君武翻译《卢梭民约论》(即《社会契约论》)

杨廷栋翻译《万法精理》(孟德斯鸠著)

比较材料一、二,提取中国明末清初到近代西学东渐的变化发展的两项信息,并结合所学知识予以说明。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋时,孔于对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化发展的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位,魏晋玄学,唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,也促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒佛道学说相互渗透,形成吸收佛道思想阐释儒学的新学派——理学,宋元时期,科技、史学、文化、艺术高度繁荣。明清之际,个性解放的思想出现,清初,君主专制高度发展文字狱愈演愈烈,禁锢了中华文化的发展。

——摘编自冯天瑜《中国文化史》

材料二 1915年,陈独秀、李大钊等人揪起了以改造国民性为主要目的的新文化运动。他们认为,国民性的改造归根到底是革除旧的价值观念和道德观念,建立新的与共和制度相适应的价值观念和道德观念,其根本之点就在于重视“人的价值”,树立“独立人格”,为此,他们喊出三个响亮的口号:个性主义、科学,民主,新文化运动中,他们喊出了“打倒孔家店”的口号,批判“吃人礼教”,提出要“以科学和人权并重”中国文化到五四新文化运动大体实现了从传统向近代的转变。

——摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用。

——习近平《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中国传统文化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出新文化运动时期传统文化向近代转向的表现,并分析其原因。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,说明传统文化的当代价值。

参考答案

1.D2.B3.C4.C5.A6.C7.D8.C9.B10.D11.D12.B13.C14.C15.D16.D17.B18.C

19.示例一:

信息:译书内容越来越丰富。

说明:明末清初,随着新航路的开辟及殖民扩张,西方传教士积极传播基督教与推介欧洲先进科技和人文知识;

近代以来,鸦片战争打开中国国门后,中华民族危机日益严峻,先进的中国人积极学习西方。译书内:容先是以西方器物,特别是军事技术为主,继而侧重政治制度。

示例二:

信息:西学东渐主持者发生变化,其目的也随之变化。

说明:明末清初时,以西方传教士为主,他们与中国士大夫合作译书,反映其向中国传播基督教、进行殖民扩张的初衷;

近代以来,主持者以中国知识分子为主体,19世纪60年代官方译书系统形成,19世纪末20世纪初民间译书剧增,体现了救亡图存、强国御侮的时代要求。

示例三:

信息:西学东渐中,译书的影响发生变化。

说明:明末清初时,古代西学东渐不仅给中国带来了西方科技,同时把中国文化传播到欧洲,促进了东西方之间的文化交流,并对欧洲启蒙运动产生重大影响。

近代以来,西学东渐主要有助于中国人民的救亡图存和社会进步(或:19世纪40年代的译书有利于引导人们关注世界、解放思想;19世纪60年代的译书有利于中国工业化的启动:19世纪末20世纪初的译书推动了戊戌变法和辛亥革命等政治民主化的探索。)

(本题还可从其他角度进行拓展性作答,可酌情给分,比如由双向交流、平等互动到单向引入、主动学习,由民间行为到政府参与等)

20.(1)特点:传承性,从春秋战国到明清时期,儒家思想贯穿始终。多样性,古代传统文化领域广阔,有思想、文学、艺术、科技等。包容性,传统文化在历史上不断吸收其他文化,形成新的文化成果。本土性,传统文化根植于中国传统社会。重伦理,传统文化以儒家思想为核心,注重人伦秩序。

(2)表现:由维护封建礼教转变为批判礼教;由压抑人的个性转变为重视人的个性;由为专制统治服务转变为适应民主政治;由重等级秩序转变为重自由平等。

原因:民族危机的严重;北洋军阀统治下政治黑暗;辛亥革命后,民主共和国思想的传播;民族资本主义的进一步发展;西方思想的传播,冲击了国人的思想。

(3)价值:有利于增强民族凝聚力,强化民族认同;有利于维护国家统一;有利于丰富民族精神;为国家治理提供借鉴和参考;为世界文明发展作出巨大贡献。

一、单选题

1.有学者认为,汉代儒学试图努力去把儒家从讲起来很好听的比较迂阔的理论变为可以运作的东西。这说明汉代儒学

A.继承了先秦儒学的神学思想 B.吸收佛道思想而阐释儒学

C.充满了主观唯心主义的色彩 D.契合时代要求而重新整合

2.从不同角度来解读历史概念,有助于形成较为全面的历史理解。下表从三个维度解读了某一历史概念,它是

历史概念:

角度1:形体上,人的生理结构与天同类。

角度2:意识上,人的道德情感源自上天。

角度3:政治上,君主权力源自上天赐予。

A.三纲五常 B.天人合一 C.道法自然 D.格物致知

3.17~18世纪欧洲出现了一股“中国热”,许多思想家对中国文化表现出浓厚的兴趣。法国的伏尔泰认为,儒学不是宗教;中国的考试制度使官吏职位人人皆可争取,欧洲应加以采用。伏尔泰推崇儒学是因为

A.儒学守旧而维新、复古而开明 B.中国社会发展水平高于西欧

C.法国教会和王权强大,专制统治腐朽 D.法国传教土对中国文化的宣传

4.宋代佛教强调“儒佛者,圣人之教也,其所出虽不同,而同归于治。儒者,圣人之大有为者也;佛者,圣人之大无为者也。有为者以治世,无为者以治心”。这主要反映出

A.佛道的思想冲击 B.佛教的中国化

C.佛儒的思想融合 D.儒学正统地位的确立

5.据记载,汉宣帝“师受《诗》《论语》《孝经》”;成帝"壮好经书,博览古今”;光武帝"受《尚书》”;明帝"通《春秋》《尚书》"。这说明

A.儒学对治国理政产生重要影响 B.儒学复兴维护国家政治统一

C.儒家经典成为帝王治国依据 D.儒家纲常提升了君主治国能力

6.顾炎武认为,君与臣都是为民而立,他们取得俸禄都是因为有管理之责,行代耕之义,因此,君与臣“一也”。他还反对君主有“绝世之贵”,取“无事之食”。这说明顾炎武

A.强调为学应求务实的学风 B.分析当朝政局动荡的内因

C.用民本思想批评君主专制 D.论述了君主统治的必要性

7.王夫之在《泰誓》中说:“人无易天地,易父母,而有可易之君。”他又说:“国祚之不长,为一姓言,非公义也。”材料反映出王夫之

A.主张建立民主政治 B.对传统政治的否定

C.否定传统伦理思想 D.深化传统民本思想

8.魏晋南北朝时期,一些思想家们奉《周易》、《老子》《庄子》为经典,称之为“三玄”。同时期的范缜在《神灭论》中说:“浮图(佛教)害政,桑门(僧侣)蠹俗。……竭财以赴僧,破产以趋佛”以此来斥佛。这些现象反映出魏晋南北朝时期

A.老庄学说成为主流思想 B.儒家思想丧失正统地位

C.思想领域的冲突与融合 D.排斥外来文化现象突出

9.王阳明提出“良知”说,认为只要去除物欲的“昏蔽”,人人皆可为“圣人”,一定程度上突破了社会阶层的意识形态界限。据此可知,王阳明的“心学”

A.摆脱了儒学思想束缚 B.彰显了人的自我意识

C.冲破了社会等级观念 D.批判了君主专制统治

10.中华元典“六经”诞生后,先秦诸子皆从中获取养料,特别是儒家学者强调“述而不作,信而好古”,旨在传承与守护“六经”中所蕴含的价值观念。这一现象反映出先秦时期

A.价值观念日益趋同 B.儒学影响力不断增强

C.统一成为时代潮流 D.文明发展具有延续性

11.理学把自然、人生、社会融为一体,在溶铸中华民族的民族精神、道德情操等方面起到了重大作用。理学家在建立体系时,大多经历了“泛滥释老,返诸《六经》而后得”的过程。这反映出,理学

A.植根于佛道的思想 B.是儒学发展的倒退

C.是民族精神的源头 D.具有包容创新精神

12.18世纪欧洲出现“中国热”,法国著名油画家布歇此时绘制了中国风作品——《中国捕鱼风光》这幅油画反映出

A.“西学东渐”成果斐然 B.启蒙运动汲取东方营养

C.“中学西传”成为主流 D.文艺复兴借鉴中国文明

13.云冈石窟和龙门石窟有北魏不同时期凿刻的佛像,下面两个佛像的面部特征和表情有着明显的不同,一个唇厚、鼻高、目长、肩宽,气势雄健,一个丰满柔和,神态可亲。影响这种艺术创作变化的主要原因是

A.佛教的进一步盛行 B.北魏统一黄河流域

C.汉化政策的影响 D.雕刻工匠技术水平

14.从2004年美国第一所孔子学院在马里兰大学成立,美国孔子学院数量目前已增加到六十多所,以儒家思想为核心的中国传统文化越来越引起重视。这表明

A.人类社会的文化最终将走向一致 B.中国的和平堀起是不可阻挡的趋势

C.优秀文化既有其民族性又有其世界性 D.儒家学说需要重新解读其现代意义

15.黄宗羲海昌讲学时,经常推荐弟子读《几何原本》,著名思想家李二曲也常要求其学生习《农政全书》、《泰西水法》等书籍;明末流行的《天工开物》是清初向国外出口的重要书籍之一。这反映了明清之际

A.中学未能突破传统窠臼 B.中西方文化的全面融合

C.西方科技受到士大夫普遍认可 D.经世致用思潮有利于西学东渐

16.下面是某位同学所画中国古代儒家思想发展的示意图。其中,符合阶段④历史特征叙述的是

A.新儒学具有民主启蒙的意味,推动了中国社会的转型

B.继承先秦儒家民本思想,根本上冲击了封建专制统治

C.以王夫之为代表的经世致用思想,开向西方学习先河

D.批判理学和抨击君主专制的新儒学未能成为社会主流

17.面对有人高谈“保存国粹”,胡适说“若要知道什么是国粹,什么是国渣,必须要用批判的态度,科学的精神,去做一番整理国故的工夫。”“对于习俗相传下来的制度风俗,要问‘这种制度现在还有存在的价值吗?’”由此可见,胡适认为应

A.彻底否定中国的传统文化 B.重新评估传统文化的价值

C.大力弘扬传统的道德礼仪 D.强调东西方文化间的调和

18.位于广州市的西汉南越王墓博物馆,收藏了很多当时发据出的稀世之宝,有代表中原文化、江南楚文化、西南巴蜀文化、北方草原地区的奴文化、海外文化、岭南文化等多种文化内涵的珍贵器物。这表明

A.南越文化具有多样性 B.南越地区长期受到中原文化的入侵

C.南越文化具有包容性 D.南越地区与中原地区长期和睦相处

二、材料分析题

19.图片、地图、表格等都蕴含了丰富的历史信息。阅读材料,回答问题

材料一

明末清初的西学东渐概况

地理

利玛窦绘制《坤舆万国全图》

数学

利玛窦、徐光启合译《几何原本》

物理机械工程

邓玉函、王徽译绘《远西奇器图说》

天文历算

汤若望、徐光启编订《崇祯历书》

水利技术

熊三拔、徐光启合译《泰西水法》

火炮制造

徐光启将火炮运用到辽东战场

欧洲古典哲学

李之藻、傅汎际合译《谈天》(亚里士多德著)

(注:利玛窦、汤若望等欧洲传教士同时也把中国的《大学》、《论语》等典籍介绍到欧洲。欧洲学者称之为“一次相互的启蒙”。)

材料二

中国近代以后西学东渐的历程

鸦片战争后

林则徐(钦差大臣)雇人翻译《四洲志》《各国律例》

魏源编写《海国图志》

第二次鸦片战争后

江南制造总局翻译馆、上海同文馆(均为清政府所办)

李善兰翻译《方圆阐幽》、《垛积比类》

徐寿翻译《化学鉴原》

华蘅芳翻译《地学浅识》

徐建寅翻译《声学》《电学》

甲午战争后

大同译书局(梁启超自办)、译书出版社(留日学生自办)

严复翻译《天演论》(赫胥黎著)、《原富》(亚当·斯密著)

马君武翻译《卢梭民约论》(即《社会契约论》)

杨廷栋翻译《万法精理》(孟德斯鸠著)

比较材料一、二,提取中国明末清初到近代西学东渐的变化发展的两项信息,并结合所学知识予以说明。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋时,孔于对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化发展的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位,魏晋玄学,唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,也促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒佛道学说相互渗透,形成吸收佛道思想阐释儒学的新学派——理学,宋元时期,科技、史学、文化、艺术高度繁荣。明清之际,个性解放的思想出现,清初,君主专制高度发展文字狱愈演愈烈,禁锢了中华文化的发展。

——摘编自冯天瑜《中国文化史》

材料二 1915年,陈独秀、李大钊等人揪起了以改造国民性为主要目的的新文化运动。他们认为,国民性的改造归根到底是革除旧的价值观念和道德观念,建立新的与共和制度相适应的价值观念和道德观念,其根本之点就在于重视“人的价值”,树立“独立人格”,为此,他们喊出三个响亮的口号:个性主义、科学,民主,新文化运动中,他们喊出了“打倒孔家店”的口号,批判“吃人礼教”,提出要“以科学和人权并重”中国文化到五四新文化运动大体实现了从传统向近代的转变。

——摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用。

——习近平《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中国传统文化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出新文化运动时期传统文化向近代转向的表现,并分析其原因。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,说明传统文化的当代价值。

参考答案

1.D2.B3.C4.C5.A6.C7.D8.C9.B10.D11.D12.B13.C14.C15.D16.D17.B18.C

19.示例一:

信息:译书内容越来越丰富。

说明:明末清初,随着新航路的开辟及殖民扩张,西方传教士积极传播基督教与推介欧洲先进科技和人文知识;

近代以来,鸦片战争打开中国国门后,中华民族危机日益严峻,先进的中国人积极学习西方。译书内:容先是以西方器物,特别是军事技术为主,继而侧重政治制度。

示例二:

信息:西学东渐主持者发生变化,其目的也随之变化。

说明:明末清初时,以西方传教士为主,他们与中国士大夫合作译书,反映其向中国传播基督教、进行殖民扩张的初衷;

近代以来,主持者以中国知识分子为主体,19世纪60年代官方译书系统形成,19世纪末20世纪初民间译书剧增,体现了救亡图存、强国御侮的时代要求。

示例三:

信息:西学东渐中,译书的影响发生变化。

说明:明末清初时,古代西学东渐不仅给中国带来了西方科技,同时把中国文化传播到欧洲,促进了东西方之间的文化交流,并对欧洲启蒙运动产生重大影响。

近代以来,西学东渐主要有助于中国人民的救亡图存和社会进步(或:19世纪40年代的译书有利于引导人们关注世界、解放思想;19世纪60年代的译书有利于中国工业化的启动:19世纪末20世纪初的译书推动了戊戌变法和辛亥革命等政治民主化的探索。)

(本题还可从其他角度进行拓展性作答,可酌情给分,比如由双向交流、平等互动到单向引入、主动学习,由民间行为到政府参与等)

20.(1)特点:传承性,从春秋战国到明清时期,儒家思想贯穿始终。多样性,古代传统文化领域广阔,有思想、文学、艺术、科技等。包容性,传统文化在历史上不断吸收其他文化,形成新的文化成果。本土性,传统文化根植于中国传统社会。重伦理,传统文化以儒家思想为核心,注重人伦秩序。

(2)表现:由维护封建礼教转变为批判礼教;由压抑人的个性转变为重视人的个性;由为专制统治服务转变为适应民主政治;由重等级秩序转变为重自由平等。

原因:民族危机的严重;北洋军阀统治下政治黑暗;辛亥革命后,民主共和国思想的传播;民族资本主义的进一步发展;西方思想的传播,冲击了国人的思想。

(3)价值:有利于增强民族凝聚力,强化民族认同;有利于维护国家统一;有利于丰富民族精神;为国家治理提供借鉴和参考;为世界文明发展作出巨大贡献。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享