教科版(2019)信息技术必修一 1.1 我们身边的数据——测量体温 教学设计

文档属性

| 名称 | 教科版(2019)信息技术必修一 1.1 我们身边的数据——测量体温 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2019) | ||

| 科目 | 信息科技(信息技术) | ||

| 更新时间 | 2021-01-31 16:49:18 | ||

图片预览

文档简介

《我们身边的数据》教学设计

教材简析

《我们身边的数据》是教育科学出版社出版的《信息技术》必修1《数据与计算》第1单元第1节第一课时的内容,理论性较强。

本节通过“测测我的体温是多少”,引导学生初识身边的数据,了解数据与信息的特征,理解数据、信息和知识的相互关系,认识到数据对人们日常生活的影响,以及数据在现代社会生活中的重要作用,并形成数据的安全意识。

学情分析

本课的教学对象是高中一年级的学生,大多数的学生虽然具有基本的信息技术操作能力,但是对于信息及信息技术的理论基础没有系统的了解,总得来说,学生的信息素养不高,遇到问题时缺乏自然而然的信息意识和信息需求,更缺乏自觉的信息行为。因此,在教学过程中,通过创设情境,设置任务,让学生在完成任务的过程中将教材的理论知识内化为自身的信息意识。

学习目标

了解数据和信息的概念、特征及其在学习、生活中的作用及价值,理解数据、信息与知识之间的关系。

能够敏锐地感觉到信息的变化,分析数据中所承载的信息,采用有效策略对信息来源的可靠性、内容的准确性、指向的目的性做出合理判断。

体会在大数据时代信息安全的重要性,建立合理使用数据及保护个人信息的安全意识。

教学重难点

重点:数据和信息的概念、特征。

难点:数据、信息与知识之间的关系。

教学环境与准备

计算机网络教室、希沃触控一体机、导学案、任务相关图片、声音、视频素材、学习小组(明确分组、分工及奖励机制)

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创设情境,导入新课

播放《数据时代》的视频引入。

我们已经经入了一个崭新的时代——数据时代,每天我们都会产生和使用各种数据,下面我们就来研究一个与我们每个人息息相关的数据:体温。

请同学们完成导学案中的任务一:

各小组成员相互测量体温并记录。

请同学们填写在线收集表单https://ding./f/vwissivo

请同学们完成导学案中的任务二:

小组内各成员相互比较任务一中测量的自己的体温与同学的体温,是否一样?如不一致,讨论原因?小组代表陈述讨论结果。

在完成任务的过程中,我们实际上经历了获取数据、提取信息和利用知识的过程。

那么什么是数据、信息和知识呢?

它们在任务中是如何呈现的?

彼此又存在着怎样的联系呢?

观看《数据时代》视频

分小组完成教师布置的任务

小组讨论、交流、分析,

小组代表发言陈述讨论结果。

围绕“测测我的体温是多少?”项目中的两个实践活动展开本课内容,目的让学生知道数据的重要性,我们每天都在与数据打交道。

感知数据

生活中,我们每天都在与数据打交道

比如:

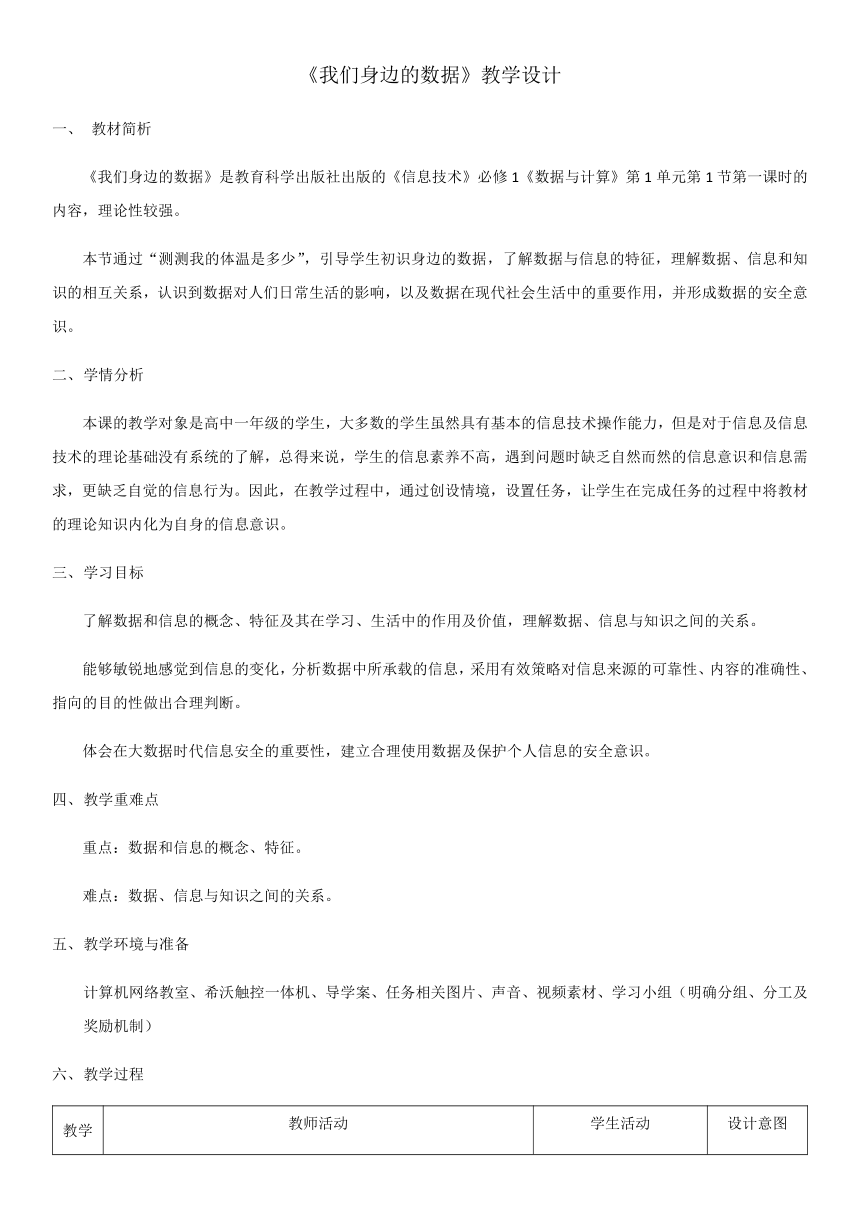

天气预报中的气温

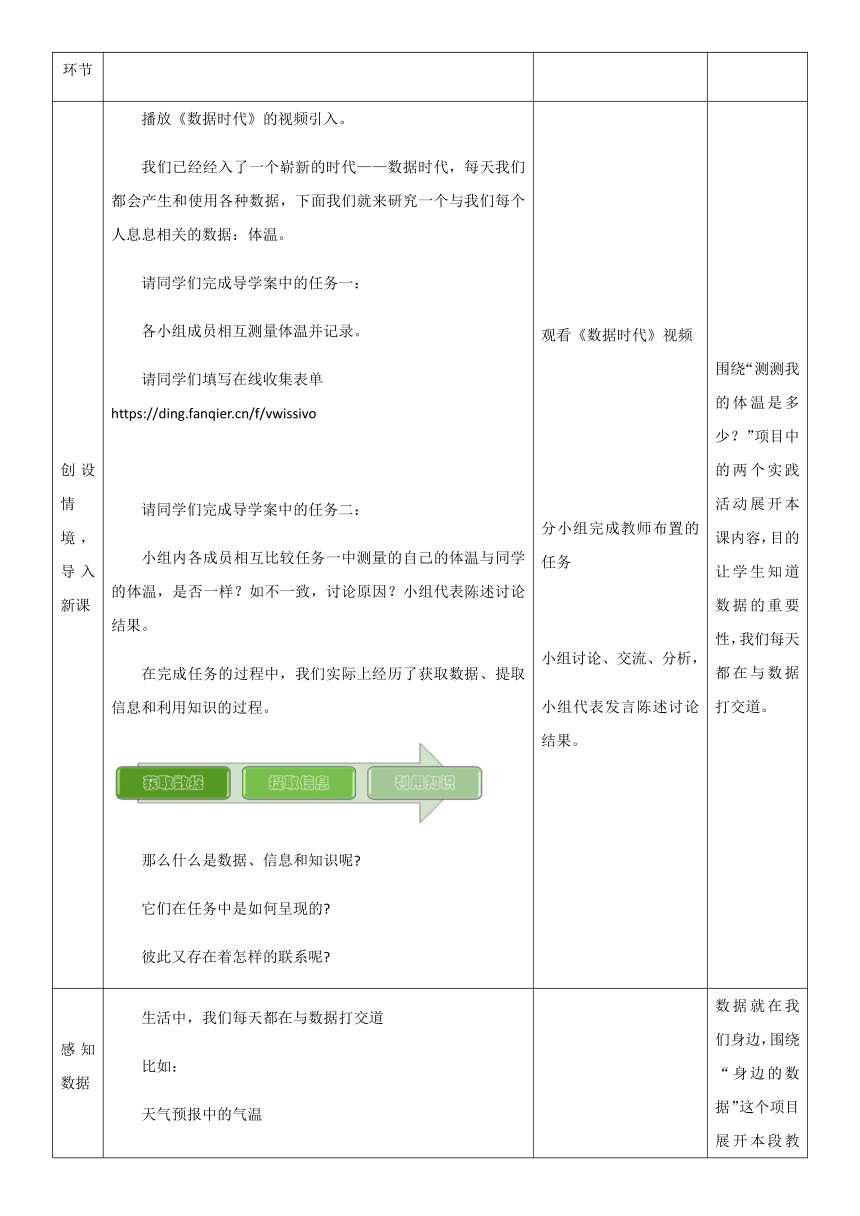

ISBN条形码

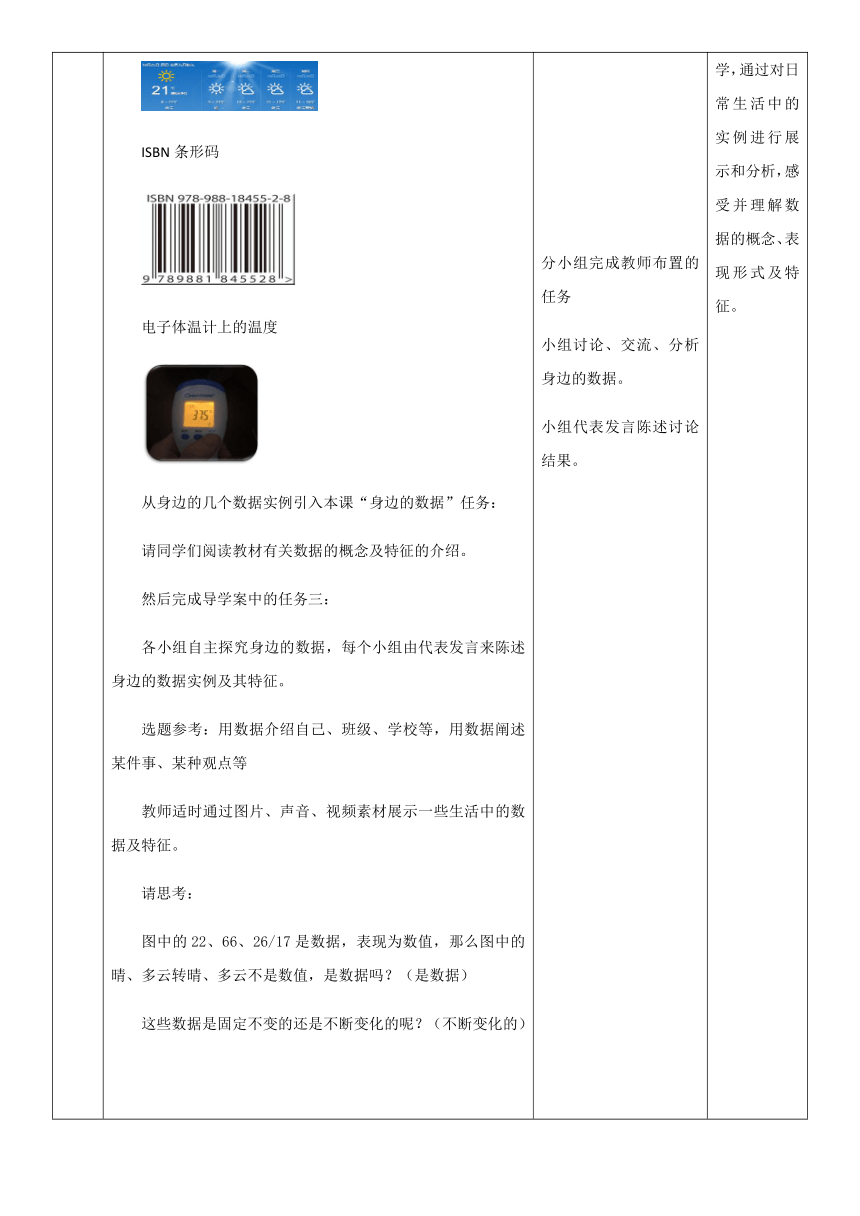

电子体温计上的温度

从身边的几个数据实例引入本课“身边的数据”任务:

请同学们阅读教材有关数据的概念及特征的介绍。

然后完成导学案中的任务三:

各小组自主探究身边的数据,每个小组由代表发言来陈述身边的数据实例及其特征。

选题参考:用数据介绍自己、班级、学校等,用数据阐述某件事、某种观点等

教师适时通过图片、声音、视频素材展示一些生活中的数据及特征。

请思考:

图中的22、66、26/17是数据,表现为数值,那么图中的晴、多云转晴、多云不是数值,是数据吗?(是数据)

这些数据是固定不变的还是不断变化的呢?(不断变化的)

如何对图中两辆汽车的属性进行描述,以便人们能够快速地将它们区分开?(使用文字“红”、“蓝”描述汽车颜色。)

如何向朋友描述家乡的景色?

(使用数值可以吗?

比如,我们可以说,山高8000米,水深30米,似乎缺点什么。

使用文字呢?

比如,我们可以使用蓝天、白云、雪山、森林、湖泊等文字进行描述,好像,又不那么准确。

那让我们换个方式,我们可以使用照片或者绘画的方式描述景色,就非常逼真了。)

听声音,你能猜出以下几段声音分别是什么声音吗?(流水声、雷声、狗叫声)

这些声音是否是对事物属性的记录呢?(是的)

我们再来看这个问题:

如何记录路口的交通状况?

请同学们观看交通事故视频,并思考这个视频是否是对事物属性的记录呢?(是的)

现在,再来看这个问题:

数据只是数值吗?(不仅有数值,还有文字、图像、声音、视频等)

【项目评价:判断】

1.数字、文字、图形、图像、声音和视频都是数据。(

正确

)

2.数据都是固定不变的。(

错误

)

【知识拓展:大数据】

“大数据”这个词已经成为了我们的常用词汇;

我们,也已经迈进了“大数据时代”;

那么,大数据时代究竟是一个怎样的时代?

请同学们观看《大数据时代》片段。

分小组完成教师布置的任务

小组讨论、交流、分析身边的数据。

小组代表发言陈述讨论结果。

数据就在我们身边,围绕“身边的数据”这个项目展开本段教学,通过对日常生活中的实例进行展示和分析,感受并理解数据的概念、表现形式及特征。

从数据到信息

通过刚才的学习,我们了解了数据,现在来看这个例子:

37.5

通过这个你能看出什么吗?

气温37.5

℃呢?

体温37.5

℃呢?

37.5可以表达今天的气温是37.5

℃,也可以表达王小二的体温是37.5

℃。

对数据进行处理或赋予其具体的情境后,此时数据就成了有意义的信息。

请同学们阅读教材有关信息的概念及特征的介绍。

然后完成导学案中的任务四:

各小组自主探究信息的特征,每个小组由代表发言来陈述信息实例及其特征。

选题参考:天气预报、食堂菜谱、NBA比赛,中奖短信、开学检测的成绩等。

【信息的概念及特征】

信息是经过处理的数据,是数据的内涵,是对数据的语义解释。

【项目评价:说一说】

请同学们观看视频《烽火传信》,说一说这个视频中的信息有什么特征?

【项目评价:连一连】

【知识拓展:信息安全】

观看视频,学习大数据时代如何防范个人信息泄露。

分小组完成教师布置的任务

小组讨论、交流、分析身边的数据。

小组代表发言陈述讨论结果。

围绕“信息的特征”

这个项目展开本段教学,在实践活动中,学生积极思考、分析讨论,形成团队协作的能力、整理陈述信息的能力等,使用各种信息资源来陈述他们的观点,建构一定的信息安全意识和能力。

感悟知识

我们再来看这个例子

数据:37.5

信息:2020年10月2-8日,王小二到青岛旅游,10月10日,他出现了咳嗽症状,测量体温为37.5℃

信息中所述王小二到青岛旅游正值国庆,在新冠疫情常态化防控下,37.5就成为了有意义的信息中的一个关键数据。

请问这是为什么?

请同学们阅读教材有关知识的介绍,然后完成导学案中的任务五。

各小组讨论,小组代表发言陈述观点。

【知识是什么】

知识是信息经过加工提炼后形成的抽象产物。

它表述的是事物运动的状态和状态变化的规律,可以说知识是一类高级的,抽象的,而且具有普遍适应性的信息。

知识是人类求知活动的结晶,是认知世界的结果,同时也是改造世界的依据。

例如:

人体正常体温平均在36~37℃之间(腋窝),37.3-38℃是低热,38.1-39℃是中等度热,39.1-41℃是高热,41℃以上是超高热。

【项目评价:填空】

有“成年人清晨安静状态下的口腔正常温度是36.3--37.2℃”

、“37.5”和“王小二的口腔温度是37.5℃”三种描述,这三种描述分别是(

知识

)(

数据

)(

信息

)

分小组完成教师布置的任务

小组讨论、交流、分析身边的数据。

小组代表发言陈述讨论结果。

知识如此重要,那么,究竟何为知识呢?在这部分内容的教学中,需要学生从讨论、交流中去琢磨、感悟和意会。

数据、信息和知识之间的关系

我们再来看刚才的例子:

数据:37.5

信息:2020年10月2-8日,王小二到青岛旅游,10月10日,他出现了咳嗽症状,测量体温为37.5℃

根据这个信息,再结合我们的知识储备,你觉得接下来他需要做什么吗?

请同学们完成导学案中的任务六。

各小组讨论,小组代表发言陈述观点。

请同学们看教材有关数据、信息、知识三者关系的介绍。

数据、信息、知识是人类对客观事物感知的三个不同阶段。

分小组完成教师布置的任务

小组讨论、交流、分析身边的数据。

小组代表发言陈述讨论结果。

通过实例让学生讨论交流这三者关系,在此基础上,需要引导学生理解三者的关系,这也是本课的难点。

本课小结

总结梳理

本节课学习的内容:

1.

数据、信息、知识的概念及特征。

2.

数据、信息与知识之间的关系。

回顾本节课所学内容。

思维导图是一种表达发散性思维的有效图形思维工具。使用思维导图将本课知识点结构化地呈现,有利于学生更直观的理解本节课的内容。

课后思考

人们综合运用知识和技能,创造性地解决问题、发明创造或预测未来时,知识就升华为智慧。

观看城市大脑的视频,思考数据、信息、知识和智慧之间的关系。

观看视频,思考教师布置的课后思考任务。

数据、信息、知识之间的关系是本课的难点,通过观看城市大脑的视频,让学生在了解城市大脑的过程中再次感悟它们的关系。

教学反思

教材简析

《我们身边的数据》是教育科学出版社出版的《信息技术》必修1《数据与计算》第1单元第1节第一课时的内容,理论性较强。

本节通过“测测我的体温是多少”,引导学生初识身边的数据,了解数据与信息的特征,理解数据、信息和知识的相互关系,认识到数据对人们日常生活的影响,以及数据在现代社会生活中的重要作用,并形成数据的安全意识。

学情分析

本课的教学对象是高中一年级的学生,大多数的学生虽然具有基本的信息技术操作能力,但是对于信息及信息技术的理论基础没有系统的了解,总得来说,学生的信息素养不高,遇到问题时缺乏自然而然的信息意识和信息需求,更缺乏自觉的信息行为。因此,在教学过程中,通过创设情境,设置任务,让学生在完成任务的过程中将教材的理论知识内化为自身的信息意识。

学习目标

了解数据和信息的概念、特征及其在学习、生活中的作用及价值,理解数据、信息与知识之间的关系。

能够敏锐地感觉到信息的变化,分析数据中所承载的信息,采用有效策略对信息来源的可靠性、内容的准确性、指向的目的性做出合理判断。

体会在大数据时代信息安全的重要性,建立合理使用数据及保护个人信息的安全意识。

教学重难点

重点:数据和信息的概念、特征。

难点:数据、信息与知识之间的关系。

教学环境与准备

计算机网络教室、希沃触控一体机、导学案、任务相关图片、声音、视频素材、学习小组(明确分组、分工及奖励机制)

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创设情境,导入新课

播放《数据时代》的视频引入。

我们已经经入了一个崭新的时代——数据时代,每天我们都会产生和使用各种数据,下面我们就来研究一个与我们每个人息息相关的数据:体温。

请同学们完成导学案中的任务一:

各小组成员相互测量体温并记录。

请同学们填写在线收集表单https://ding./f/vwissivo

请同学们完成导学案中的任务二:

小组内各成员相互比较任务一中测量的自己的体温与同学的体温,是否一样?如不一致,讨论原因?小组代表陈述讨论结果。

在完成任务的过程中,我们实际上经历了获取数据、提取信息和利用知识的过程。

那么什么是数据、信息和知识呢?

它们在任务中是如何呈现的?

彼此又存在着怎样的联系呢?

观看《数据时代》视频

分小组完成教师布置的任务

小组讨论、交流、分析,

小组代表发言陈述讨论结果。

围绕“测测我的体温是多少?”项目中的两个实践活动展开本课内容,目的让学生知道数据的重要性,我们每天都在与数据打交道。

感知数据

生活中,我们每天都在与数据打交道

比如:

天气预报中的气温

ISBN条形码

电子体温计上的温度

从身边的几个数据实例引入本课“身边的数据”任务:

请同学们阅读教材有关数据的概念及特征的介绍。

然后完成导学案中的任务三:

各小组自主探究身边的数据,每个小组由代表发言来陈述身边的数据实例及其特征。

选题参考:用数据介绍自己、班级、学校等,用数据阐述某件事、某种观点等

教师适时通过图片、声音、视频素材展示一些生活中的数据及特征。

请思考:

图中的22、66、26/17是数据,表现为数值,那么图中的晴、多云转晴、多云不是数值,是数据吗?(是数据)

这些数据是固定不变的还是不断变化的呢?(不断变化的)

如何对图中两辆汽车的属性进行描述,以便人们能够快速地将它们区分开?(使用文字“红”、“蓝”描述汽车颜色。)

如何向朋友描述家乡的景色?

(使用数值可以吗?

比如,我们可以说,山高8000米,水深30米,似乎缺点什么。

使用文字呢?

比如,我们可以使用蓝天、白云、雪山、森林、湖泊等文字进行描述,好像,又不那么准确。

那让我们换个方式,我们可以使用照片或者绘画的方式描述景色,就非常逼真了。)

听声音,你能猜出以下几段声音分别是什么声音吗?(流水声、雷声、狗叫声)

这些声音是否是对事物属性的记录呢?(是的)

我们再来看这个问题:

如何记录路口的交通状况?

请同学们观看交通事故视频,并思考这个视频是否是对事物属性的记录呢?(是的)

现在,再来看这个问题:

数据只是数值吗?(不仅有数值,还有文字、图像、声音、视频等)

【项目评价:判断】

1.数字、文字、图形、图像、声音和视频都是数据。(

正确

)

2.数据都是固定不变的。(

错误

)

【知识拓展:大数据】

“大数据”这个词已经成为了我们的常用词汇;

我们,也已经迈进了“大数据时代”;

那么,大数据时代究竟是一个怎样的时代?

请同学们观看《大数据时代》片段。

分小组完成教师布置的任务

小组讨论、交流、分析身边的数据。

小组代表发言陈述讨论结果。

数据就在我们身边,围绕“身边的数据”这个项目展开本段教学,通过对日常生活中的实例进行展示和分析,感受并理解数据的概念、表现形式及特征。

从数据到信息

通过刚才的学习,我们了解了数据,现在来看这个例子:

37.5

通过这个你能看出什么吗?

气温37.5

℃呢?

体温37.5

℃呢?

37.5可以表达今天的气温是37.5

℃,也可以表达王小二的体温是37.5

℃。

对数据进行处理或赋予其具体的情境后,此时数据就成了有意义的信息。

请同学们阅读教材有关信息的概念及特征的介绍。

然后完成导学案中的任务四:

各小组自主探究信息的特征,每个小组由代表发言来陈述信息实例及其特征。

选题参考:天气预报、食堂菜谱、NBA比赛,中奖短信、开学检测的成绩等。

【信息的概念及特征】

信息是经过处理的数据,是数据的内涵,是对数据的语义解释。

【项目评价:说一说】

请同学们观看视频《烽火传信》,说一说这个视频中的信息有什么特征?

【项目评价:连一连】

【知识拓展:信息安全】

观看视频,学习大数据时代如何防范个人信息泄露。

分小组完成教师布置的任务

小组讨论、交流、分析身边的数据。

小组代表发言陈述讨论结果。

围绕“信息的特征”

这个项目展开本段教学,在实践活动中,学生积极思考、分析讨论,形成团队协作的能力、整理陈述信息的能力等,使用各种信息资源来陈述他们的观点,建构一定的信息安全意识和能力。

感悟知识

我们再来看这个例子

数据:37.5

信息:2020年10月2-8日,王小二到青岛旅游,10月10日,他出现了咳嗽症状,测量体温为37.5℃

信息中所述王小二到青岛旅游正值国庆,在新冠疫情常态化防控下,37.5就成为了有意义的信息中的一个关键数据。

请问这是为什么?

请同学们阅读教材有关知识的介绍,然后完成导学案中的任务五。

各小组讨论,小组代表发言陈述观点。

【知识是什么】

知识是信息经过加工提炼后形成的抽象产物。

它表述的是事物运动的状态和状态变化的规律,可以说知识是一类高级的,抽象的,而且具有普遍适应性的信息。

知识是人类求知活动的结晶,是认知世界的结果,同时也是改造世界的依据。

例如:

人体正常体温平均在36~37℃之间(腋窝),37.3-38℃是低热,38.1-39℃是中等度热,39.1-41℃是高热,41℃以上是超高热。

【项目评价:填空】

有“成年人清晨安静状态下的口腔正常温度是36.3--37.2℃”

、“37.5”和“王小二的口腔温度是37.5℃”三种描述,这三种描述分别是(

知识

)(

数据

)(

信息

)

分小组完成教师布置的任务

小组讨论、交流、分析身边的数据。

小组代表发言陈述讨论结果。

知识如此重要,那么,究竟何为知识呢?在这部分内容的教学中,需要学生从讨论、交流中去琢磨、感悟和意会。

数据、信息和知识之间的关系

我们再来看刚才的例子:

数据:37.5

信息:2020年10月2-8日,王小二到青岛旅游,10月10日,他出现了咳嗽症状,测量体温为37.5℃

根据这个信息,再结合我们的知识储备,你觉得接下来他需要做什么吗?

请同学们完成导学案中的任务六。

各小组讨论,小组代表发言陈述观点。

请同学们看教材有关数据、信息、知识三者关系的介绍。

数据、信息、知识是人类对客观事物感知的三个不同阶段。

分小组完成教师布置的任务

小组讨论、交流、分析身边的数据。

小组代表发言陈述讨论结果。

通过实例让学生讨论交流这三者关系,在此基础上,需要引导学生理解三者的关系,这也是本课的难点。

本课小结

总结梳理

本节课学习的内容:

1.

数据、信息、知识的概念及特征。

2.

数据、信息与知识之间的关系。

回顾本节课所学内容。

思维导图是一种表达发散性思维的有效图形思维工具。使用思维导图将本课知识点结构化地呈现,有利于学生更直观的理解本节课的内容。

课后思考

人们综合运用知识和技能,创造性地解决问题、发明创造或预测未来时,知识就升华为智慧。

观看城市大脑的视频,思考数据、信息、知识和智慧之间的关系。

观看视频,思考教师布置的课后思考任务。

数据、信息、知识之间的关系是本课的难点,通过观看城市大脑的视频,让学生在了解城市大脑的过程中再次感悟它们的关系。

教学反思