第18课 科技文化成就 课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 科技文化成就 课件(33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-01 07:48:23 | ||

图片预览

文档简介

第18课 科技文化成就

第六单元 科技文化与社会生活

一、以身许国铸重器

战争中,麦克阿瑟狂妄地建议,美国应投掷20至30颗原子弹轰炸中国,在中朝之间沿鸭绿江设置一条放射性地带。

1954年,赫鲁晓夫(苏联领导人)在回答是否能在制造核武器方面予以中国帮助时说,搞核武器是很费电的,现在就是把中国所有的电力都投入进去也不一定够用,只要苏联有核武器就行。

我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——《论十大关系》(1956年)

1、中国面临着什么威胁?

2、面对这种情况,中国应该怎么办?

来自美国的核威胁

研制自己的原子弹

怎样研制原子弹?

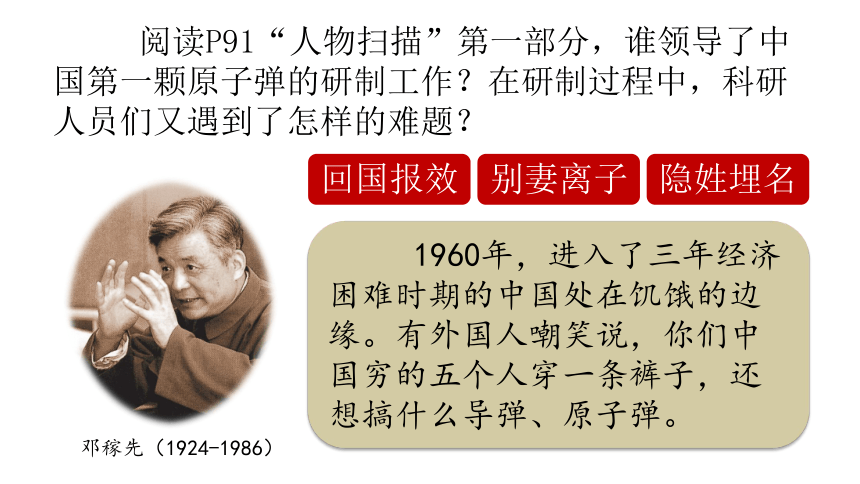

阅读P91“人物扫描”第一部分,谁领导了中国第一颗原子弹的研制工作?在研制过程中,科研人员们又遇到了怎样的难题?

邓稼先(1924-1986)

回国报效

别妻离子

隐姓埋名

1960年,进入了三年经济困难时期的中国处在饥饿的边缘。有外国人嘲笑说,你们中国穷的五个人穿一条裤子,还想搞什么导弹、原子弹。

自力更生为主

争取外援为辅

面临

问题

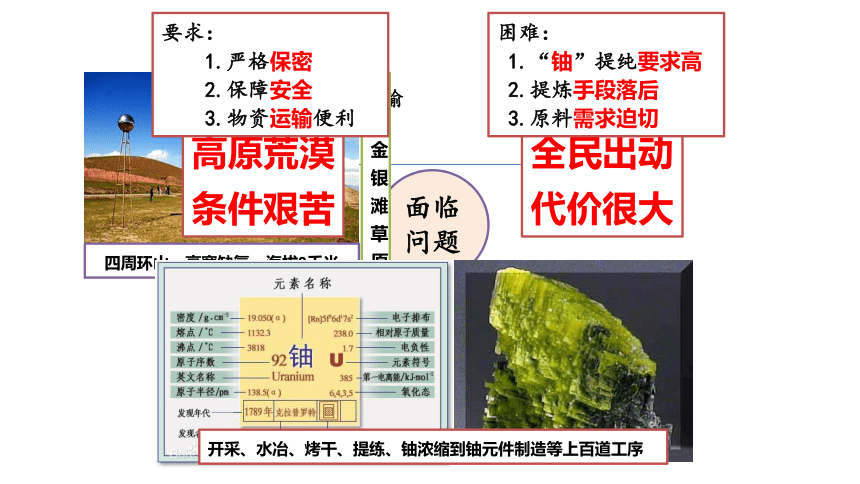

保密、通讯、辐射、物资运输

1964年,原子弹装配完成

技术空白

基地选择

原料难得

自力更生

攻坚克难

全民出动

代价很大

青

海

金

银

滩

草

原

四周环山、高寒缺氧、海拔3千米

高原荒漠

条件艰苦

要求:

1.严格保密

2.保障安全

3.物资运输便利

困难:

1.“铀”提纯要求高

2.提炼手段落后

3.原料需求迫切

开采、水冶、烤干、提练、铀浓缩到铀元件制造等上百道工序

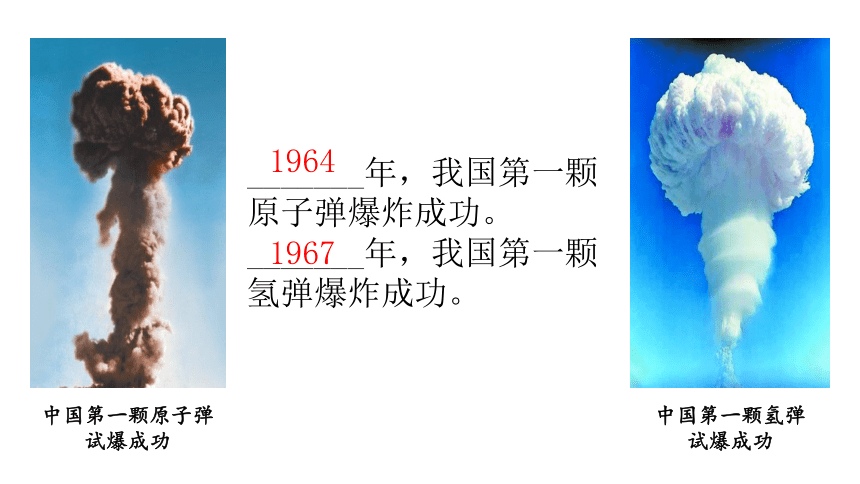

中国第一颗原子弹试爆成功

中国第一颗氢弹

试爆成功

_______年,我国第一颗原子弹爆炸成功。_______年,我国第一颗氢弹爆炸成功。

1964

1967

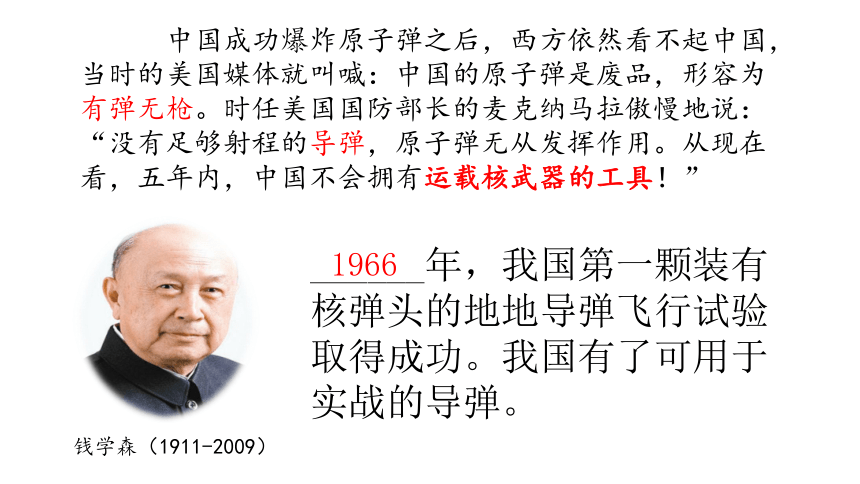

中国成功爆炸原子弹之后,西方依然看不起中国,当时的美国媒体就叫喊:中国的原子弹是废品,形容为有弹无枪。时任美国国防部长的麦克纳马拉傲慢地说:“没有足够射程的导弹,原子弹无从发挥作用。从现在看,五年内,中国不会拥有运载核武器的工具!”

钱学森(1911-2009)

______年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验取得成功。我国有了可用于实战的导弹。

1966

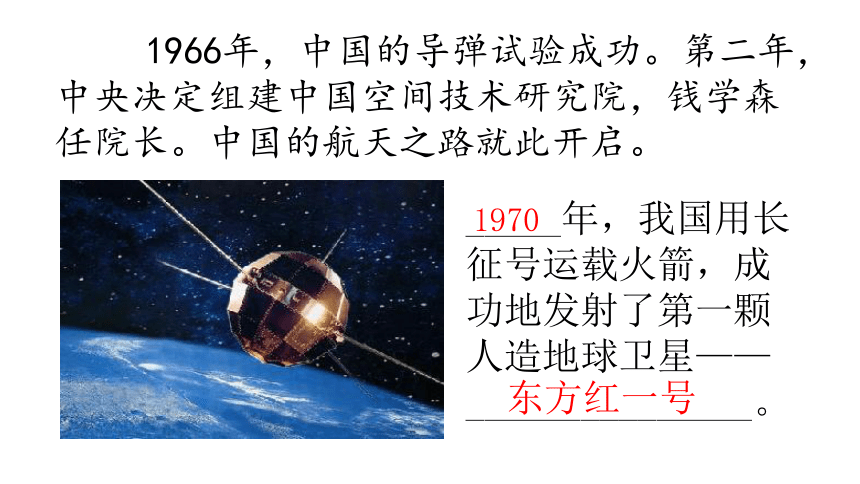

1966年,中国的导弹试验成功。第二年,中央决定组建中国空间技术研究院,钱学森任院长。中国的航天之路就此开启。

_____年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——_______________。

1970

东方红一号

如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。 ——邓小平

“两弹一星”的成功打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国国际地位。

维护世界和平。

两弹:核弹(原子弹、氢弹)、导弹

一星:人造地球卫星

根据材料回答,“两弹一星”指的是什么?有何意义?

只要你想怎么干,我们国家现在都有能力,能够干成。

——林鸣(港珠澳大桥的总工程师)

——数据来源:中华人民共和国国家统计局

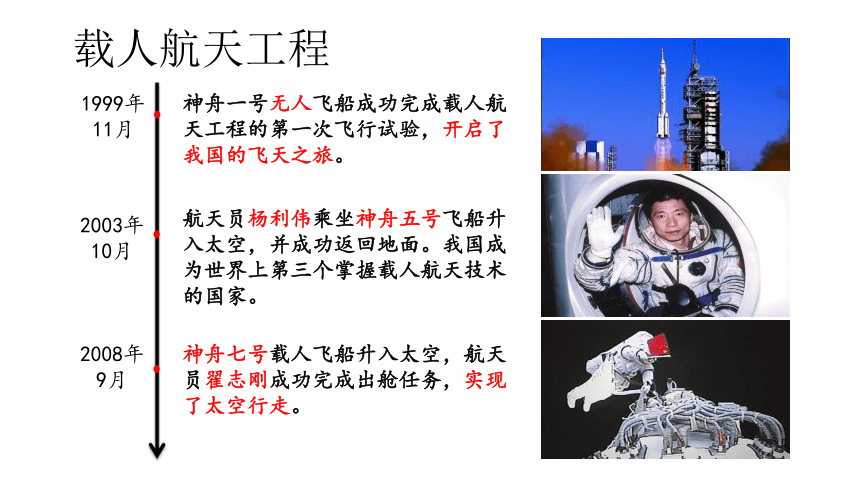

载人航天工程

1999年

11月

2003年

10月

2008年

9月

神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅。

航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。

神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。

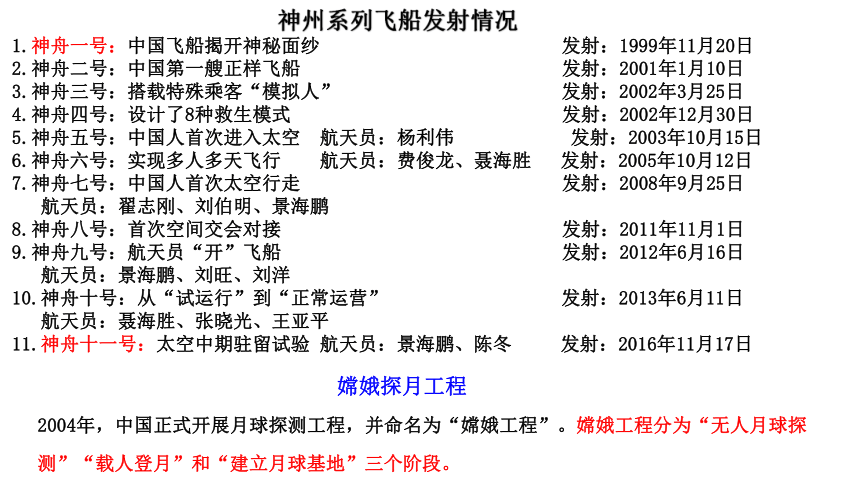

嫦娥探月工程

2004年,中国正式开展月球探测工程,并命名为“嫦娥工程”。嫦娥工程分为“无人月球探测”“载人登月”和“建立月球基地”三个阶段。

神州系列飞船发射情况

1.神舟一号:中国飞船揭开神秘面纱 发射:1999年11月20日

2.神舟二号:中国第一艘正样飞船 发射:2001年1月10日

3.神舟三号:搭载特殊乘客“模拟人” 发射:2002年3月25日

4.神舟四号:设计了8种救生模式 发射:2002年12月30日

5.神舟五号:中国人首次进入太空 航天员:杨利伟 发射:2003年10月15日

6.神舟六号:实现多人多天飞行 航天员:费俊龙、聂海胜 发射:2005年10月12日

7.神舟七号:中国人首次太空行走 发射:2008年9月25日

航天员:翟志刚、刘伯明、景海鹏

8.神舟八号:首次空间交会对接 发射:2011年11月1日

9.神舟九号:航天员“开”飞船 发射:2012年6月16日

航天员:景海鹏、刘旺、刘洋

10.神舟十号:从“试运行”到“正常运营” 发射:2013年6月11日

航天员:聂海胜、张晓光、王亚平

11.神舟十一号:太空中期驻留试验 航天员:景海鹏、陈冬 发射:2016年11月17日

二、忧国忧民谋福祉

1960年,罕见的天灾人祸降临中国,大饥荒夺去数千万人的性命……

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1960年

开始进行水稻高产育种研究。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1966年

文革席卷全国,袁隆平被关进牛棚,试验秧苗全部被毁。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1968年

试验秧苗在雨夜被人连根拔起,即将成功的实验再次中止。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1969年

3000多组杂交组合实验,都没有取得任何实质性进展。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1970年

云南遭遇7.7级大地震,伤亡近5万。地震震中距离袁隆平所在的元江县只有150公里。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1973年

终于攻克了杂交水稻这道世界难题。

一、杂交水稻

一、杂交水稻

1.科学家袁隆平的主要成就是什么?有什么重要意义?

成就:20世纪70年代,农业科学家袁隆平在世界上成功培育出籼型杂交水稻。被称为“东方魔稻”。

国际上把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,赞誉为“第二次绿色革命”。袁隆平被誉为“杂交水稻之父”。

意义:袁隆平和他的杂交水稻,为解决我国的人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,做出了巨大贡献。

杂交水稻技术对解决世界性的饥饿问题也有重要贡献。20世纪90年代,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食短缺问题的战略措施。

2001年,袁隆平获得中国

首届最高科学技术奖

1981年,袁隆平获得中国

第一个特等发明奖

袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖

解决世界性饥饿问题

20世纪60年代初,由于恶性疟原虫对老一代抗疟药产生抗药性,研制新药成为世界性棘手问题。当时中国南方普遍存在疟疾问题,感染人数非常之大,每年导致十几万人死亡。

造成疟疾的疟原虫

二、青蒿素

当时找不到能配合的药厂,课题组只好用7口水缸作为实验室的常规提取容器,里面装满乙醚,把青蒿浸泡在里面提取试验样品。在使用乙醚时,实验室和楼道里都弥漫着刺鼻的乙醚味道。当时设备设施简陋,又没有排风系统,更没有防护用品,大家顶多带个纱布口罩。在这样的环境中日复一日的工作,屠呦呦与同事们除了头晕眼胀,还出现鼻子流血、皮肤过敏等症状。

屠呦呦

成就:中国药学家屠呦呦领导科研团队,在20世纪70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

2.自主概括药学家屠呦呦的主要成就及其重要

意义?

意义:青蒿素的发现,开创了治疗疟疾的新方法。得到世界卫生组织的认可和大力推广,使全球数亿人受益。

2000年至2015年期间

全球疟疾死亡率

2015年,为表彰屠呦呦在治疗疟疾方面的重要贡献,瑞典卡罗琳医学院宣布屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。屠呦呦由此成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

探讨

在这些科学家身上看到是崇高的爱国主义精神和无私奉献的精神,值得我们学习。

从这些科学家和航天员身上我们学习到了什么?

启示:知识是最大的财富,科学技术是第一生产力。

新中国取得巨大科技成就的原因是什么?对我们有何启示?

原因:1、党和国家高度重视科技工作,成立中国科学院;2、中央发出“向科学进军”的号召,制定科技发展的远景规划;3、广大科技人员无私奉献和热情地投入;海外一些中国优秀科学家纷纷回国;4、978年以来,推行“科教兴国”战略。

三、百花齐放扬国威

结合教材94-95页:新中国提出的文化方针是什么?举例说明文学、电影、戏剧、音乐等方面的成就?

文化事业的发展

1956年,毛泽东提出

艺术问题上“百花齐放”

学术问题上“百家争鸣”

毛主席题词

文学领域出现繁荣景象

电影:《英雄儿女》《林则徐》

戏剧:话剧《茶馆》是我国具有世界影响的优秀剧作

文学:长篇小说《红岩》《青春之歌》

2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖

音乐:大型音乐舞蹈史诗《东方红》是优秀代表作

如果没有30 多年来中国社会的巨大发展与进步,如果没有改革开放,也不会有我这样一个作家。

——莫言《诺贝尔文学奖颁奖典礼演讲》

阅读教材第三目“材料研读”内容,谈一谈对文化自信的理解和认识?

中华民族5000多年的文明史,是中华文化的核心。中华民族历来有记录历史、传承和借鉴历史的优良传统。“前事之不忘,后事之师也。”善于从文化遗产中总结规律,继承宝贵的文化遗产,这是中华民族绵延不断、始终保持旺盛生命力的源泉,也是前进的定力。

科技文化成就

一、以身许国铸重器

二、忧国忧民谋福祉

三、百花齐放扬国威

谢 谢!

第六单元 科技文化与社会生活

一、以身许国铸重器

战争中,麦克阿瑟狂妄地建议,美国应投掷20至30颗原子弹轰炸中国,在中朝之间沿鸭绿江设置一条放射性地带。

1954年,赫鲁晓夫(苏联领导人)在回答是否能在制造核武器方面予以中国帮助时说,搞核武器是很费电的,现在就是把中国所有的电力都投入进去也不一定够用,只要苏联有核武器就行。

我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——《论十大关系》(1956年)

1、中国面临着什么威胁?

2、面对这种情况,中国应该怎么办?

来自美国的核威胁

研制自己的原子弹

怎样研制原子弹?

阅读P91“人物扫描”第一部分,谁领导了中国第一颗原子弹的研制工作?在研制过程中,科研人员们又遇到了怎样的难题?

邓稼先(1924-1986)

回国报效

别妻离子

隐姓埋名

1960年,进入了三年经济困难时期的中国处在饥饿的边缘。有外国人嘲笑说,你们中国穷的五个人穿一条裤子,还想搞什么导弹、原子弹。

自力更生为主

争取外援为辅

面临

问题

保密、通讯、辐射、物资运输

1964年,原子弹装配完成

技术空白

基地选择

原料难得

自力更生

攻坚克难

全民出动

代价很大

青

海

金

银

滩

草

原

四周环山、高寒缺氧、海拔3千米

高原荒漠

条件艰苦

要求:

1.严格保密

2.保障安全

3.物资运输便利

困难:

1.“铀”提纯要求高

2.提炼手段落后

3.原料需求迫切

开采、水冶、烤干、提练、铀浓缩到铀元件制造等上百道工序

中国第一颗原子弹试爆成功

中国第一颗氢弹

试爆成功

_______年,我国第一颗原子弹爆炸成功。_______年,我国第一颗氢弹爆炸成功。

1964

1967

中国成功爆炸原子弹之后,西方依然看不起中国,当时的美国媒体就叫喊:中国的原子弹是废品,形容为有弹无枪。时任美国国防部长的麦克纳马拉傲慢地说:“没有足够射程的导弹,原子弹无从发挥作用。从现在看,五年内,中国不会拥有运载核武器的工具!”

钱学森(1911-2009)

______年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验取得成功。我国有了可用于实战的导弹。

1966

1966年,中国的导弹试验成功。第二年,中央决定组建中国空间技术研究院,钱学森任院长。中国的航天之路就此开启。

_____年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——_______________。

1970

东方红一号

如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。 ——邓小平

“两弹一星”的成功打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国国际地位。

维护世界和平。

两弹:核弹(原子弹、氢弹)、导弹

一星:人造地球卫星

根据材料回答,“两弹一星”指的是什么?有何意义?

只要你想怎么干,我们国家现在都有能力,能够干成。

——林鸣(港珠澳大桥的总工程师)

——数据来源:中华人民共和国国家统计局

载人航天工程

1999年

11月

2003年

10月

2008年

9月

神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅。

航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。

神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。

嫦娥探月工程

2004年,中国正式开展月球探测工程,并命名为“嫦娥工程”。嫦娥工程分为“无人月球探测”“载人登月”和“建立月球基地”三个阶段。

神州系列飞船发射情况

1.神舟一号:中国飞船揭开神秘面纱 发射:1999年11月20日

2.神舟二号:中国第一艘正样飞船 发射:2001年1月10日

3.神舟三号:搭载特殊乘客“模拟人” 发射:2002年3月25日

4.神舟四号:设计了8种救生模式 发射:2002年12月30日

5.神舟五号:中国人首次进入太空 航天员:杨利伟 发射:2003年10月15日

6.神舟六号:实现多人多天飞行 航天员:费俊龙、聂海胜 发射:2005年10月12日

7.神舟七号:中国人首次太空行走 发射:2008年9月25日

航天员:翟志刚、刘伯明、景海鹏

8.神舟八号:首次空间交会对接 发射:2011年11月1日

9.神舟九号:航天员“开”飞船 发射:2012年6月16日

航天员:景海鹏、刘旺、刘洋

10.神舟十号:从“试运行”到“正常运营” 发射:2013年6月11日

航天员:聂海胜、张晓光、王亚平

11.神舟十一号:太空中期驻留试验 航天员:景海鹏、陈冬 发射:2016年11月17日

二、忧国忧民谋福祉

1960年,罕见的天灾人祸降临中国,大饥荒夺去数千万人的性命……

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1960年

开始进行水稻高产育种研究。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1966年

文革席卷全国,袁隆平被关进牛棚,试验秧苗全部被毁。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1968年

试验秧苗在雨夜被人连根拔起,即将成功的实验再次中止。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1969年

3000多组杂交组合实验,都没有取得任何实质性进展。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1970年

云南遭遇7.7级大地震,伤亡近5万。地震震中距离袁隆平所在的元江县只有150公里。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1973年

终于攻克了杂交水稻这道世界难题。

一、杂交水稻

一、杂交水稻

1.科学家袁隆平的主要成就是什么?有什么重要意义?

成就:20世纪70年代,农业科学家袁隆平在世界上成功培育出籼型杂交水稻。被称为“东方魔稻”。

国际上把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,赞誉为“第二次绿色革命”。袁隆平被誉为“杂交水稻之父”。

意义:袁隆平和他的杂交水稻,为解决我国的人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,做出了巨大贡献。

杂交水稻技术对解决世界性的饥饿问题也有重要贡献。20世纪90年代,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食短缺问题的战略措施。

2001年,袁隆平获得中国

首届最高科学技术奖

1981年,袁隆平获得中国

第一个特等发明奖

袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖

解决世界性饥饿问题

20世纪60年代初,由于恶性疟原虫对老一代抗疟药产生抗药性,研制新药成为世界性棘手问题。当时中国南方普遍存在疟疾问题,感染人数非常之大,每年导致十几万人死亡。

造成疟疾的疟原虫

二、青蒿素

当时找不到能配合的药厂,课题组只好用7口水缸作为实验室的常规提取容器,里面装满乙醚,把青蒿浸泡在里面提取试验样品。在使用乙醚时,实验室和楼道里都弥漫着刺鼻的乙醚味道。当时设备设施简陋,又没有排风系统,更没有防护用品,大家顶多带个纱布口罩。在这样的环境中日复一日的工作,屠呦呦与同事们除了头晕眼胀,还出现鼻子流血、皮肤过敏等症状。

屠呦呦

成就:中国药学家屠呦呦领导科研团队,在20世纪70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

2.自主概括药学家屠呦呦的主要成就及其重要

意义?

意义:青蒿素的发现,开创了治疗疟疾的新方法。得到世界卫生组织的认可和大力推广,使全球数亿人受益。

2000年至2015年期间

全球疟疾死亡率

2015年,为表彰屠呦呦在治疗疟疾方面的重要贡献,瑞典卡罗琳医学院宣布屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。屠呦呦由此成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

探讨

在这些科学家身上看到是崇高的爱国主义精神和无私奉献的精神,值得我们学习。

从这些科学家和航天员身上我们学习到了什么?

启示:知识是最大的财富,科学技术是第一生产力。

新中国取得巨大科技成就的原因是什么?对我们有何启示?

原因:1、党和国家高度重视科技工作,成立中国科学院;2、中央发出“向科学进军”的号召,制定科技发展的远景规划;3、广大科技人员无私奉献和热情地投入;海外一些中国优秀科学家纷纷回国;4、978年以来,推行“科教兴国”战略。

三、百花齐放扬国威

结合教材94-95页:新中国提出的文化方针是什么?举例说明文学、电影、戏剧、音乐等方面的成就?

文化事业的发展

1956年,毛泽东提出

艺术问题上“百花齐放”

学术问题上“百家争鸣”

毛主席题词

文学领域出现繁荣景象

电影:《英雄儿女》《林则徐》

戏剧:话剧《茶馆》是我国具有世界影响的优秀剧作

文学:长篇小说《红岩》《青春之歌》

2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖

音乐:大型音乐舞蹈史诗《东方红》是优秀代表作

如果没有30 多年来中国社会的巨大发展与进步,如果没有改革开放,也不会有我这样一个作家。

——莫言《诺贝尔文学奖颁奖典礼演讲》

阅读教材第三目“材料研读”内容,谈一谈对文化自信的理解和认识?

中华民族5000多年的文明史,是中华文化的核心。中华民族历来有记录历史、传承和借鉴历史的优良传统。“前事之不忘,后事之师也。”善于从文化遗产中总结规律,继承宝贵的文化遗产,这是中华民族绵延不断、始终保持旺盛生命力的源泉,也是前进的定力。

科技文化成就

一、以身许国铸重器

二、忧国忧民谋福祉

三、百花齐放扬国威

谢 谢!

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化