河南省郑州市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题 word含答案

文档属性

| 名称 | 河南省郑州市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题 word含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 879.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-01 09:06:35 | ||

图片预览

文档简介

郑州市2020-2021学年上期期末考试

高一历史试题卷

注意事项:

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。考试时间90分钟,满分1分。考生应首先阅读答题卡上的文字信息,然后在答题卡上作答,在试题卷上作答无效。交卷时只交答题卡

第I卷(选择题,共60分)

一、选择题(共30小题,每小题2分,共60分。每小题只有一个选项符合题意,请将符合题意的选项在答题卡中正确填涂.)

1,西周分封制下,受封的诸侯是周天子派往各地的王族、功臣、先代帝王的后代等封疆大史,前往封地的还有他们的家族、官史以及由周人组成的军队,原有部落的社会結构對打

破,原有部落居民沦为移民者的统治对象。这些做法旨在

A.加强中央集权 B.强化君主专制 C.维护统治秩序 D.增进文化认同

2.以下三幅图是秦朝时期的三件文物,它们所反映的主题是

A.中央集权的加强B.中枢体制的完善C.官僚政治的确立D.郡国并行的实施

3·谥号是古代帝王、后妃、诸侯、大臣以及其他地位极高的人死去后,按其生平事速进行评定,给予的或褒、或贬的称号。秦始皇即位后,认为谥号易导致“子逆父、臣谤君”,因此将谥号制度废除。这一做法

A.解决了父子君臣间的矛盾B.维护了中央政府的威信

C.杜绝了臣子对君父的威胁D.适应了专制统治的需要

4,汉武帝时期,以明文规定:凡丞相、列侯、刺史、守、相等推举的“贤良”、“孝廉”,经过考核,任以官职。又规定依人口的数量、按比例进行人才选举,取消了选举人才时财产的限制。

这些做法

A.使官僚贵族垄断了人才选拔 B.扩大了西汉王朝的统治基础

C.推动了科举制度的逐渐完善 D.削弱了各阶层对财产的追求

5.唐朝时期,中书省拟好命令送达门下省,如遇门下省反对,即于涂归封还,如是则此道命令等于白费,即皇帝之“画敕"亦等于无效。故唐制遇下诏救,便先由门下省和中书省举行联席会议,会议场所称为“政事堂”。这说明“政事堂”的设立

A.提升了中枢决策的合理性B.消除了相权和皇权的矛盾

C.加强了对地方权力的控制D.保障了国家政策有效实施

6,清代雍正年间,皇帝处理政务所下达的文书除"明发谕旨”外还有“寄信谕旨”。"寄信谕旨"是机密文书,由皇帝亲自修改,不走正常程序发出且极为机密迅速。这一创新

A.有助于减少决策失误B.反映了君主专制的强化

C.导致了行政效率低下D.扩大了官员的自主权力

7,雅典城邦几乎所有官职都经选举产生,大体上一年一任,而且不能连选连任。比如:雅典议事会由500人组成,在10年的时间里,它会产生5000名议员,占雅典公民人口的六分之一左右;陪审法庭每年需要选出6000名陪审员。这说明当时雅典

A.尚未形成职业官僚制度B.民主政治发展到顶峰

C.公民大会权威有所下降D.民主具有极端狭隘性

8.公元前6世纪,雅典贵族政治斗争中的失败者或被流放,或被消灭。被流放者不甘心失败,常造成城邦的内战和动荡。而陶片放逐法为解决领袖之间的政治冲突找到了一个相对和缓的办法-失败者的被流放不是直接源自政治对手,而是雅典公民的选择。材料表明

A.陶片放逐法提高了雅典公民参政议政的积极性

B.陶片放逐法造就了雅典民主政治的“黄金时代”

C.雅典公民实际成为精英阶层政策分歧的裁决者

D.雅典贵族之间的政治斗争从此得到了有效遏制

9.罗马从共和国到帝国时期,疆域不断扩大,而公民法中关于商业贸易的规定是“实现出卖或转让,必须具备以下三个条件:一是以现金进行交易;二是必须有五个证人和一名司秤在场,并应为罗马公民;三是物件的转移必须在当事人双方都在场时进行。"这表明

A.罗马贵族与平民之间的斗争比较激烈B.公民法适用范围和内容调整的必要性

C.公民法对商业的规范适应了时代要求D.罗马公民法调解了帝国境内各种矛盾

10,罗马法的法律条文主要来源于以下三部分:共和国时代人民大会和元老院颁布的法律,执政盲等高级官员颁布的法律原则;帝国时代皇帝颁布的法令和法学家的解释。据此可知

A.罗马法灵活务实、与时俱进 B.罗马人治色彩十分浓厚

C.罗马法稳定社会、巩固统治 D.罗马法制定主体多元化

11,有学者指出:“英国的,光荣革命,大概是最完美的一次政治设计。它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环。”从政治文明演进角度看,主要是因为“光荣革命”

A.确立了英国的君主立宪政体 B.改变了国王的权力来源

C.推动了责任内阁制度的完善 D.结束了英国的君主制度

12.在美国宪法的制定过程中,一些政治家认为,“人民”和“人民的代表(国会)”是不同的:“人民”高于“人民的代表”,“由人民制定、政府不能更改的"宪法高于“由政府制定、政府能够更改的”普通法律。这

A.体现了人民主权的原则B.阻碍了美国民主政治的发展

C.否定了国会的立法地位D.反映了人民拥有最高立法权

13,有学者指出,1871年德意志帝国宪法在保障统治阶级政治特权的前提下,迎合历史发展的潮流,增加了一些“现代”色彩。符合德意志史实且能够论证这一观点的是

A.联邦议会是国家最高权力中心 B.率相由议会选举产生

C.帝国议会由成年男子选举产生 D.皇帝基本“统而不治”

14.17-19世纪,欧美主要资本主义国家先后通过革命或改革的方式确立起资本主义政治制度。这些国家在政治制度构建过程中体现的共同特征是

A.推翻了君主专制制度B.充分实践主权在民原则

C.基本消除了阶级矛盾D.逐步向法治化国家过渡

15,美国历史学家马士从中外关系角度对晚清历史进行了分期,将1834至1860年称为“冲突时期”,把1894到1911年称为“被制服时期”,两个时期之间的阶段被称为“有节制的冲突时期"。下列论述符合“有节制的冲突时期”的是

A.半殖民半封建社会开始B.清政府外交逐渐近代化

C.清政府沦为洋人的朝廷D.列强掀起瓜分中国狂潮

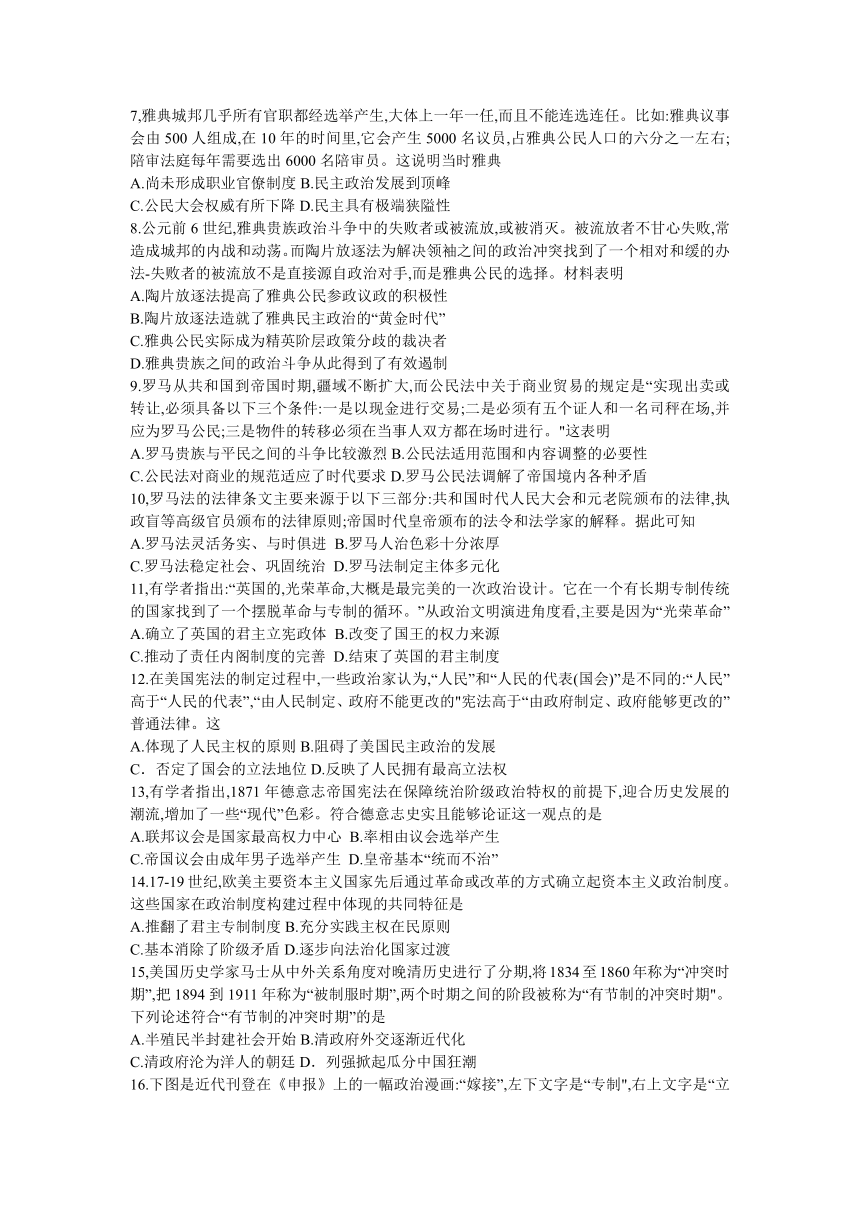

16.下图是近代刊登在《申报》上的一幅政治漫画:“嫁接”,左下文字是“专制",右上文字是“立宪”。据此推知,该漫画最有可能发表于

A. 1842年

B. 1860年

C.1908年

D.1917年

17,有学者认为:“辛亥革命的爆发,激发了近代中国早已有之的民主意识和呼唤,反专制的革命本身又加重了社会对民主价值的认同和评判,离开民主的价值,就得不到社会的拥护。”该学者强调的是

A.传统中国具有悠久的民主传统 B.辛亥革命结束了中国的封建制度

C.革命追求与社会现实形成反差 D.现代政治变革助推民主观念发展

18. 1921年,中共一大把推翻资产阶级政权、建立无产阶级专政作为自己的奋斗目标;

1922年,中共二大主张消除内乱,推翻国际帝国主义的压迫,建立一个“真正的民主共和国”;国民大革命时期,中共领导人提出以“平民政权”取代"军网政权”的政治构想。这表明

A.革命钢领逐步契合现实国情 B.中共逐渐成为革命领导核心

C.民族矛盾逐渐成为主要矛盾 D.理论创新成为党内主要工作

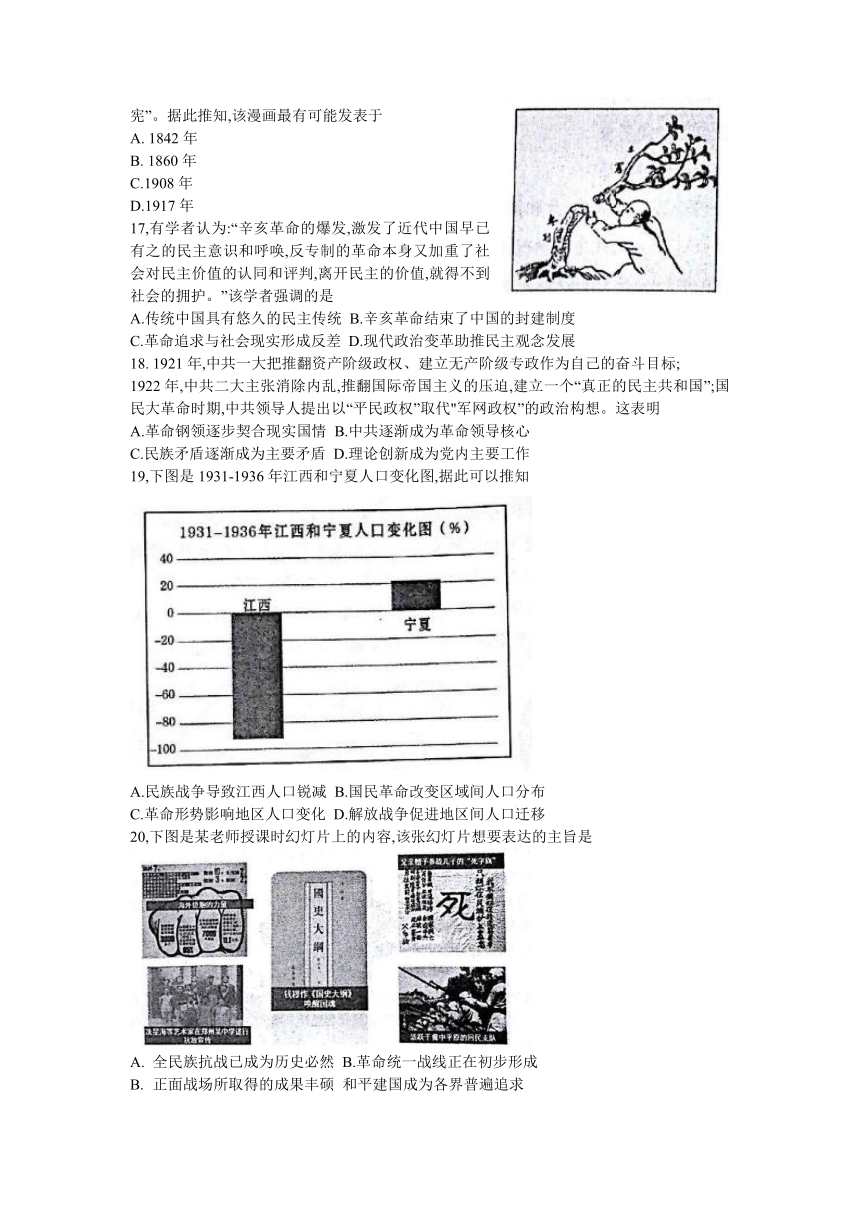

19,下图是1931-1936年江西和宁夏人口变化图,据此可以推知

A.民族战争导致江西人口锐减 B.国民革命改变区域间人口分布

C.革命形势影响地区人口变化 D.解放战争促进地区间人口迁移

20,下图是某老师授课时幻灯片上的内容,该张幻灯片想要表达的主旨是

全民族抗战已成为历史必然 B.革命统一战线正在初步形成

正面战场所取得的成果丰硕 和平建国成为各界普遍追求

21. 1945年8月,蒋介石在美苏的压力下,不得不邀请毛泽东等来重庆谈判,但其谈判的原则是“政治与军事应整个解决,但对政治之要求予以极度之宽容,而对军事则严格之统一不稍迁就"。此谈判原则

A.推动国共双方达成停战协定 B.凸显了解放战争中国民党的软弱

C.表明美苏对抗已经开启大门 D.意味着军队归属是国共博弈重点

22毛泽东曾说:“它与俄国的十月革命一样,是工人阶级以自己的力量,来求人类真正的平等自由,它们的意义是相同的,不过失败与成功不同而已。”文中的"它”

A.标志着科学社会主义的诞生 B.是建立无产阶级专政的伟大尝试

C.使社会主义由理论变为现实 D.建立世界上第一个社会主义国家

23,列宁曾经指出:“这个伟大的日子离开我们愈远,俄国无产阶级革命的意义就愈明显,我们对自己工作的整个实际经验也就思考得愈深刻。”中国有学者认为,十月革命是俄国在资本主义方式现代化受阻的背景下成功的。据此,十月革命的世界意义是

A.打破了资本主义世界经济体系 B.完成了民主革命的主要任务

C.开创了社会主义现代化新模式 D.建立了第一个无产阶级政权

24.有学者曾将政治协商制度比喻为……好比是交响乐团,在作曲的时候,大家都可以提意见,各民主党派都应该积极参与,最后公认由共产党博采众议来定谱"。这反映了

A.政治协商会议一直代行全国人大职权B.政治协商制度是我国的根本政治制度

C.社会主义的协商民主旨在谋求认同与共识D.共产党与民主党派是执政党与在野党关系

25. 1958年10月6日,中华人民共和国国防部发表《告台湾同胞书》指出:“台、澎、金、马是中国领土,这一点你们是同意的,见之于你们领导人的文告,确实不是美国人的领土。

世界上只有一个中国,没有两个中国。这一点,也是你们同意的,见之于你们领导人的文告。”这表明,当时

A.海峡两岸均认同一个中国的原则 B.一国两制得到了海峡两岸的认同

C.“九二共识”符合两岸共同利益 D.海峡两岸的隔绝状态终于被打融

26,新中国成立初期,在周边国家还没有对中国的外交思想形成感性认识之前,朝鲜战争爆发了。由于美国的操纵,中国在舆论上陷于被动,而中苏的密切关系也使一些周边国家对新中国产生了误解,因此难免有剑拔弩张的对抗情绪。为此,新中国

A.提出“另起炉灶”的方针B.提出和平共处五项原则

C.恢复在联合国的合法席位D.积极改善与日韩的关系

27.20世纪60年代后期,苏联军事力量、综合国力迅速增长;长期的越南战争导致美国经济衰退;西欧和日本的崛起,美国的霸权地位日趋衰落,这些局面的出现

A.促使中国坚持联苏抗美B.改变了当时的世界格局

C.阻碍了多极化趋势发展D.推动了中美关系的改善

28.二战后,在美国和苏联的支持下,1949年德国被一分为二1950年,朝鲜战争爆发;

1961-1973美国侵略越南:1962年发生古巴导弹危机。这表明

A.“冷战”加剧了世界的紧张局势 B.美苏两国不断发生直接武装冲突

C.美苏“冷战”局面从此拉开帷幕 D.两极格局对世界局势百害无一利

29. 1971年7月6日美国总统尼克松在一次讲话中指出,“从经济角度看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。从经济状况和经济潜力看,当今世界有五大力量中心……将决定本世纪最后1/3时间的前途"。这表明

A.世界多极化格局在当时已经形成 B.两极格局在当时已发生严重动招

C.两极格局下孕育着多极化的趋势 D.以美国为首的西方国家彻底分化

30,下图是两极格局演变示意图,据此可知

A.美国已成功构筑以自己为主导的单极世界

B.和平与动荡的实质是大国之间实力的角逐

C.国际恐怖主义严重威胁世界的和平与安全

D.戈尔巴乔夫的改革是苏联解体的根本原因

第II卷(非选择题,共40分)

二、非选择题(31题12分,32题14分,33题14分)

31. (12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:历史上的科举制度,科谓科目,举谓举士,科举即通过科目考试而取士。这是我国最重要的取士制度。隋文帝废九品中正制度,由州郡岁贡士人,隋炀帝始设进士等科考试取士。入唐,发展为进士、明经、俊士、明法、明某、明学,据说有五十多科,其中最重要的是进士、明经两科。隋唐推行科举制,士人经由考试而入仕,这就结来了魏晋以来凭家世高低取士任官的制度,为底族知识分子开辟了广阔的入仕道路。

——摘编自张样洁《中国古代科举制度的历史演变》

材料二:唐代的乡责,完全不同于聚举制下的推荐,地方官不再掌握推荐的权力,只是按照中央规定的具你选官标准进行资格审查和预选。从科举制剑立之初起,就着力打破责族世家情徒门荫资历对官位的垄断,为底族地主以至平民开辟了入仕途径。在唐代实行科举制以前,我育制度主要是为培养官吏服务,学而优则住,隋唐时的科举,凡没有生徒资格者,必须先经过州县考试,宋代以后参加科举考试者必须具有官办学校的生员身份。这样,学校教育成为法定的选官前提,教育制度和选官制度都不能脱离对方而独立存在。

——摘编自刘文瑞《试论科举制对中央集权体制的历史作用》

材料三:线穆说:“失去对本民族文化传统的信仰和尊重,便意味着最深刻的隐患和危机,信心丧失、心理扇塌实际是中国传统文化面临的最大挑战。”在钱穆的心目当中,中国未来斯文化之重建自然应该是一种以中国传统文化为本位的重建,而非抹杀自己个性、自绝传统生命的全盘西化。

——摘编自陈兴德《家国、文化与科举评价--钱穆科举观述评》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析隋唐科举制度创立的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳科举制的历史作用。(4分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,在当今高考改革的大背景下,从科举制度的演变中我们可以获得哪些启示。(4分)

32. (14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:1935年的瓦窑堡会议是抗日战争中一个重要转折点,是实现全民族统一抗日的重要会议,1937年国共宣言标志着抗日民族统一战线正式达成。毛泽东指出即便是统一抗日也要坚持独立自主,要保证共产党队伍在思想上、政治上、组织上都要独立。相对于国民党提出的“逸胜论”,共产党根据实际情况提出了符合国情的《论持久战)。国民党正面战场先后组织发动了包括淞沪会战在内的20余次大规模战役,实现了以空间换时间的战略目的;共产党在敌后发动群众联合抗日,并开展游击战收复失地。中国在进行反法西斯战争时得到了反法西斯同盟的援助和支持,也为世界反法西斯战争做出巨大贡献。

——摘编自陈春好《中国抗日战争胜利的原因探讨》

材料二:中国军民的抗战有力地阻止了日军“北进”的阴谋,消除了苏联卫国战争的后顾之忱,中国军队在亚太战场进入缅甸与日军作战,阻止了日军“南进”的战略企图,有力地支持了太平洋战场。在整个抗日战争中,中国积极参与重大国际事务的协调,重新确立了中国在世界上大国的地位。中国人民在抗日战争中形成了伟大的抗战精神,向世界展示了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。抗日战争的胜利证明:中国共产党在抗战中首先倡导建立抗日民族统一战线,中国人民的抗日战争才取得全面胜利。中华人民国人民在抗日战争中激发的民族危机和抗战较亡意识,是中国近代史上表现最为广泛、最为强烈、最为持久的爱国主义精神。努力建设与我国国际地位相称、与国家安金和发展利益相造应的国防和强大的军队,维护世界和平促进共同发展,作出中华民族应有的贡献。

——摘编自周新国《中国人民抗日战争胜利的伟大意义与历史启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国人民抗日战争胜利的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国人民抗日战争胜利的伟大意义和启示。(8分)

33. (14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:在亚非会议后,民族独立运动的发展和美苏两极争夺“中问地带”活动的加剧,在第三世界国家中激发了日益强烈的非集团化倾向。一些具有全球影响的第三世界国家民族运动领袖相互联络,共同努力,以求建立自己的组织。 1961年,不结盟运动成立,它在国际关系的处理上对超级大国予以指导,这是一个有力的信号,昭示了第三世界时代的来临。

——摘编自孙若彦《冷战后不结盟运动与第三世界问题研究述评》

材料二:不结盟运动的实质是第三世界国家力求通过和平、中立、不结盟的方式和手段,实现独立、安全、发展的目标。到1962年,不结盟运动正式成员国已由25个发展到105个,成为仅次于联合国的最大的政治性国际组织。在初期,其斗争的矛头集中指向老殖民主义,以后逐渐转向新殖民主义,进入70年代后,不结盟运动又发展为反对两个超级大国的霸权主义。另外,从1970年起,每次不结盟首脑会议都专门发表“经济宣言”,反映出不结盟国家发展民族经济、争取经济独立、巩固政治独立的愿望。

——摘编自王助民《近现代西方殖民主义史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析不结盟运动成立的背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括不结盟运动的特点,并分析不结盟运动对世界的影响。(8分)

2021年高一上学期期末考试

历史 参考答案

第一部分选择题(每题2分,共60分)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 C A D B A B A C B D B A C D B

序号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C D A C A D B C C A B D A C B

注:考虑到学生处于高一上学期的现实,通过命题方向和评分细则、阅卷等引导学生在高一阶段重视基础知识、关注基本技能。

(12分)

(1)原因:九品中正制存在弊端,无法适应当时社会的发展;士族门阀衰落,庶族地主阶层兴起;加强中央集权的需要;扩大统治基础的需要。(一点2分,任意两点4分)

(2)历史作用:有利于加强中央集权或有利于国家统一,政局稳定;有利于打破特权垄断,扩展了封建统治的社会基础或者扩大了官吏人才来源;把读书、考试与做官紧密结合,提高了官员的文化素质;有利于促进社会阶层的流动;有利于提升社会文化水平或有利于推动教育、文化的发展。(每点1分,任四点4分)

(3)启示:高考制度改革要适应国家发展的需要;要增强文化自信、民族自信;要理性对待历史传统或尊重本民族文化传统,继承科举制注重公平、公正的优秀传统。(一点2分,任意两点4分)

(14分)

(1)原因:建立抗日民族统一战线,进行全民族抗战;国共合作,两个战场相互配合;共产党在抗战中坚持独立自主原则;持久战策略的提出;敌后游击战的开展;国民党正面战场做出的贡献;世界反法西斯同盟的援助和支持;(每点2分,共6分)

(2)意义:是中国人民一百多年来第一次取得反对外来侵略的完全胜利;中国人民的抗战为世界反法西斯战争的胜利做出重大贡献;重新确立了中国在世界上大国的国际地位;大大增强了全国人民的民族自尊心和自信心;形成了伟大的抗战精神。(每点2分,任意2点,共4分)

启示:必须坚持中国共产党的领导核心地位;大力弘扬以爱国主义为核心的抗战精神;增强国防实力或提高综合国力,维护世界和平,促进共同发展。(每点2分,任意2点,共4分)

33.(14分)

(1)背景:二战后民族独立运动的发展;美苏争霸造成国际关系紧张,威胁世界和平或美苏争夺亚非拉中间地带的活动加剧或美苏冷战,两极格局形成;亚非国家面临维护独立、发展民族经济的任务。(一点2分,答出三点6分)

(2)特点:中立、不结盟;主要反对殖民主义和霸权主义;范围和规模不断扩大;斗争逐渐扩大和深入到经济领域。(一点2分,答出任意两点4分)

影响:冲击了美苏两极格局;推动了民族解放运动深入发展,加速了帝国主义殖民体系的崩溃;推动了第三世界崛起,壮大了世界和平力量;有利于推动世界多极化趋势;有利于建立公平、合理的国际经济政治新秩序。(一点2分,答出任意两点4分)

高一历史试题卷

注意事项:

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。考试时间90分钟,满分1分。考生应首先阅读答题卡上的文字信息,然后在答题卡上作答,在试题卷上作答无效。交卷时只交答题卡

第I卷(选择题,共60分)

一、选择题(共30小题,每小题2分,共60分。每小题只有一个选项符合题意,请将符合题意的选项在答题卡中正确填涂.)

1,西周分封制下,受封的诸侯是周天子派往各地的王族、功臣、先代帝王的后代等封疆大史,前往封地的还有他们的家族、官史以及由周人组成的军队,原有部落的社会結构對打

破,原有部落居民沦为移民者的统治对象。这些做法旨在

A.加强中央集权 B.强化君主专制 C.维护统治秩序 D.增进文化认同

2.以下三幅图是秦朝时期的三件文物,它们所反映的主题是

A.中央集权的加强B.中枢体制的完善C.官僚政治的确立D.郡国并行的实施

3·谥号是古代帝王、后妃、诸侯、大臣以及其他地位极高的人死去后,按其生平事速进行评定,给予的或褒、或贬的称号。秦始皇即位后,认为谥号易导致“子逆父、臣谤君”,因此将谥号制度废除。这一做法

A.解决了父子君臣间的矛盾B.维护了中央政府的威信

C.杜绝了臣子对君父的威胁D.适应了专制统治的需要

4,汉武帝时期,以明文规定:凡丞相、列侯、刺史、守、相等推举的“贤良”、“孝廉”,经过考核,任以官职。又规定依人口的数量、按比例进行人才选举,取消了选举人才时财产的限制。

这些做法

A.使官僚贵族垄断了人才选拔 B.扩大了西汉王朝的统治基础

C.推动了科举制度的逐渐完善 D.削弱了各阶层对财产的追求

5.唐朝时期,中书省拟好命令送达门下省,如遇门下省反对,即于涂归封还,如是则此道命令等于白费,即皇帝之“画敕"亦等于无效。故唐制遇下诏救,便先由门下省和中书省举行联席会议,会议场所称为“政事堂”。这说明“政事堂”的设立

A.提升了中枢决策的合理性B.消除了相权和皇权的矛盾

C.加强了对地方权力的控制D.保障了国家政策有效实施

6,清代雍正年间,皇帝处理政务所下达的文书除"明发谕旨”外还有“寄信谕旨”。"寄信谕旨"是机密文书,由皇帝亲自修改,不走正常程序发出且极为机密迅速。这一创新

A.有助于减少决策失误B.反映了君主专制的强化

C.导致了行政效率低下D.扩大了官员的自主权力

7,雅典城邦几乎所有官职都经选举产生,大体上一年一任,而且不能连选连任。比如:雅典议事会由500人组成,在10年的时间里,它会产生5000名议员,占雅典公民人口的六分之一左右;陪审法庭每年需要选出6000名陪审员。这说明当时雅典

A.尚未形成职业官僚制度B.民主政治发展到顶峰

C.公民大会权威有所下降D.民主具有极端狭隘性

8.公元前6世纪,雅典贵族政治斗争中的失败者或被流放,或被消灭。被流放者不甘心失败,常造成城邦的内战和动荡。而陶片放逐法为解决领袖之间的政治冲突找到了一个相对和缓的办法-失败者的被流放不是直接源自政治对手,而是雅典公民的选择。材料表明

A.陶片放逐法提高了雅典公民参政议政的积极性

B.陶片放逐法造就了雅典民主政治的“黄金时代”

C.雅典公民实际成为精英阶层政策分歧的裁决者

D.雅典贵族之间的政治斗争从此得到了有效遏制

9.罗马从共和国到帝国时期,疆域不断扩大,而公民法中关于商业贸易的规定是“实现出卖或转让,必须具备以下三个条件:一是以现金进行交易;二是必须有五个证人和一名司秤在场,并应为罗马公民;三是物件的转移必须在当事人双方都在场时进行。"这表明

A.罗马贵族与平民之间的斗争比较激烈B.公民法适用范围和内容调整的必要性

C.公民法对商业的规范适应了时代要求D.罗马公民法调解了帝国境内各种矛盾

10,罗马法的法律条文主要来源于以下三部分:共和国时代人民大会和元老院颁布的法律,执政盲等高级官员颁布的法律原则;帝国时代皇帝颁布的法令和法学家的解释。据此可知

A.罗马法灵活务实、与时俱进 B.罗马人治色彩十分浓厚

C.罗马法稳定社会、巩固统治 D.罗马法制定主体多元化

11,有学者指出:“英国的,光荣革命,大概是最完美的一次政治设计。它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环。”从政治文明演进角度看,主要是因为“光荣革命”

A.确立了英国的君主立宪政体 B.改变了国王的权力来源

C.推动了责任内阁制度的完善 D.结束了英国的君主制度

12.在美国宪法的制定过程中,一些政治家认为,“人民”和“人民的代表(国会)”是不同的:“人民”高于“人民的代表”,“由人民制定、政府不能更改的"宪法高于“由政府制定、政府能够更改的”普通法律。这

A.体现了人民主权的原则B.阻碍了美国民主政治的发展

C.否定了国会的立法地位D.反映了人民拥有最高立法权

13,有学者指出,1871年德意志帝国宪法在保障统治阶级政治特权的前提下,迎合历史发展的潮流,增加了一些“现代”色彩。符合德意志史实且能够论证这一观点的是

A.联邦议会是国家最高权力中心 B.率相由议会选举产生

C.帝国议会由成年男子选举产生 D.皇帝基本“统而不治”

14.17-19世纪,欧美主要资本主义国家先后通过革命或改革的方式确立起资本主义政治制度。这些国家在政治制度构建过程中体现的共同特征是

A.推翻了君主专制制度B.充分实践主权在民原则

C.基本消除了阶级矛盾D.逐步向法治化国家过渡

15,美国历史学家马士从中外关系角度对晚清历史进行了分期,将1834至1860年称为“冲突时期”,把1894到1911年称为“被制服时期”,两个时期之间的阶段被称为“有节制的冲突时期"。下列论述符合“有节制的冲突时期”的是

A.半殖民半封建社会开始B.清政府外交逐渐近代化

C.清政府沦为洋人的朝廷D.列强掀起瓜分中国狂潮

16.下图是近代刊登在《申报》上的一幅政治漫画:“嫁接”,左下文字是“专制",右上文字是“立宪”。据此推知,该漫画最有可能发表于

A. 1842年

B. 1860年

C.1908年

D.1917年

17,有学者认为:“辛亥革命的爆发,激发了近代中国早已有之的民主意识和呼唤,反专制的革命本身又加重了社会对民主价值的认同和评判,离开民主的价值,就得不到社会的拥护。”该学者强调的是

A.传统中国具有悠久的民主传统 B.辛亥革命结束了中国的封建制度

C.革命追求与社会现实形成反差 D.现代政治变革助推民主观念发展

18. 1921年,中共一大把推翻资产阶级政权、建立无产阶级专政作为自己的奋斗目标;

1922年,中共二大主张消除内乱,推翻国际帝国主义的压迫,建立一个“真正的民主共和国”;国民大革命时期,中共领导人提出以“平民政权”取代"军网政权”的政治构想。这表明

A.革命钢领逐步契合现实国情 B.中共逐渐成为革命领导核心

C.民族矛盾逐渐成为主要矛盾 D.理论创新成为党内主要工作

19,下图是1931-1936年江西和宁夏人口变化图,据此可以推知

A.民族战争导致江西人口锐减 B.国民革命改变区域间人口分布

C.革命形势影响地区人口变化 D.解放战争促进地区间人口迁移

20,下图是某老师授课时幻灯片上的内容,该张幻灯片想要表达的主旨是

全民族抗战已成为历史必然 B.革命统一战线正在初步形成

正面战场所取得的成果丰硕 和平建国成为各界普遍追求

21. 1945年8月,蒋介石在美苏的压力下,不得不邀请毛泽东等来重庆谈判,但其谈判的原则是“政治与军事应整个解决,但对政治之要求予以极度之宽容,而对军事则严格之统一不稍迁就"。此谈判原则

A.推动国共双方达成停战协定 B.凸显了解放战争中国民党的软弱

C.表明美苏对抗已经开启大门 D.意味着军队归属是国共博弈重点

22毛泽东曾说:“它与俄国的十月革命一样,是工人阶级以自己的力量,来求人类真正的平等自由,它们的意义是相同的,不过失败与成功不同而已。”文中的"它”

A.标志着科学社会主义的诞生 B.是建立无产阶级专政的伟大尝试

C.使社会主义由理论变为现实 D.建立世界上第一个社会主义国家

23,列宁曾经指出:“这个伟大的日子离开我们愈远,俄国无产阶级革命的意义就愈明显,我们对自己工作的整个实际经验也就思考得愈深刻。”中国有学者认为,十月革命是俄国在资本主义方式现代化受阻的背景下成功的。据此,十月革命的世界意义是

A.打破了资本主义世界经济体系 B.完成了民主革命的主要任务

C.开创了社会主义现代化新模式 D.建立了第一个无产阶级政权

24.有学者曾将政治协商制度比喻为……好比是交响乐团,在作曲的时候,大家都可以提意见,各民主党派都应该积极参与,最后公认由共产党博采众议来定谱"。这反映了

A.政治协商会议一直代行全国人大职权B.政治协商制度是我国的根本政治制度

C.社会主义的协商民主旨在谋求认同与共识D.共产党与民主党派是执政党与在野党关系

25. 1958年10月6日,中华人民共和国国防部发表《告台湾同胞书》指出:“台、澎、金、马是中国领土,这一点你们是同意的,见之于你们领导人的文告,确实不是美国人的领土。

世界上只有一个中国,没有两个中国。这一点,也是你们同意的,见之于你们领导人的文告。”这表明,当时

A.海峡两岸均认同一个中国的原则 B.一国两制得到了海峡两岸的认同

C.“九二共识”符合两岸共同利益 D.海峡两岸的隔绝状态终于被打融

26,新中国成立初期,在周边国家还没有对中国的外交思想形成感性认识之前,朝鲜战争爆发了。由于美国的操纵,中国在舆论上陷于被动,而中苏的密切关系也使一些周边国家对新中国产生了误解,因此难免有剑拔弩张的对抗情绪。为此,新中国

A.提出“另起炉灶”的方针B.提出和平共处五项原则

C.恢复在联合国的合法席位D.积极改善与日韩的关系

27.20世纪60年代后期,苏联军事力量、综合国力迅速增长;长期的越南战争导致美国经济衰退;西欧和日本的崛起,美国的霸权地位日趋衰落,这些局面的出现

A.促使中国坚持联苏抗美B.改变了当时的世界格局

C.阻碍了多极化趋势发展D.推动了中美关系的改善

28.二战后,在美国和苏联的支持下,1949年德国被一分为二1950年,朝鲜战争爆发;

1961-1973美国侵略越南:1962年发生古巴导弹危机。这表明

A.“冷战”加剧了世界的紧张局势 B.美苏两国不断发生直接武装冲突

C.美苏“冷战”局面从此拉开帷幕 D.两极格局对世界局势百害无一利

29. 1971年7月6日美国总统尼克松在一次讲话中指出,“从经济角度看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。从经济状况和经济潜力看,当今世界有五大力量中心……将决定本世纪最后1/3时间的前途"。这表明

A.世界多极化格局在当时已经形成 B.两极格局在当时已发生严重动招

C.两极格局下孕育着多极化的趋势 D.以美国为首的西方国家彻底分化

30,下图是两极格局演变示意图,据此可知

A.美国已成功构筑以自己为主导的单极世界

B.和平与动荡的实质是大国之间实力的角逐

C.国际恐怖主义严重威胁世界的和平与安全

D.戈尔巴乔夫的改革是苏联解体的根本原因

第II卷(非选择题,共40分)

二、非选择题(31题12分,32题14分,33题14分)

31. (12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:历史上的科举制度,科谓科目,举谓举士,科举即通过科目考试而取士。这是我国最重要的取士制度。隋文帝废九品中正制度,由州郡岁贡士人,隋炀帝始设进士等科考试取士。入唐,发展为进士、明经、俊士、明法、明某、明学,据说有五十多科,其中最重要的是进士、明经两科。隋唐推行科举制,士人经由考试而入仕,这就结来了魏晋以来凭家世高低取士任官的制度,为底族知识分子开辟了广阔的入仕道路。

——摘编自张样洁《中国古代科举制度的历史演变》

材料二:唐代的乡责,完全不同于聚举制下的推荐,地方官不再掌握推荐的权力,只是按照中央规定的具你选官标准进行资格审查和预选。从科举制剑立之初起,就着力打破责族世家情徒门荫资历对官位的垄断,为底族地主以至平民开辟了入仕途径。在唐代实行科举制以前,我育制度主要是为培养官吏服务,学而优则住,隋唐时的科举,凡没有生徒资格者,必须先经过州县考试,宋代以后参加科举考试者必须具有官办学校的生员身份。这样,学校教育成为法定的选官前提,教育制度和选官制度都不能脱离对方而独立存在。

——摘编自刘文瑞《试论科举制对中央集权体制的历史作用》

材料三:线穆说:“失去对本民族文化传统的信仰和尊重,便意味着最深刻的隐患和危机,信心丧失、心理扇塌实际是中国传统文化面临的最大挑战。”在钱穆的心目当中,中国未来斯文化之重建自然应该是一种以中国传统文化为本位的重建,而非抹杀自己个性、自绝传统生命的全盘西化。

——摘编自陈兴德《家国、文化与科举评价--钱穆科举观述评》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析隋唐科举制度创立的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳科举制的历史作用。(4分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,在当今高考改革的大背景下,从科举制度的演变中我们可以获得哪些启示。(4分)

32. (14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:1935年的瓦窑堡会议是抗日战争中一个重要转折点,是实现全民族统一抗日的重要会议,1937年国共宣言标志着抗日民族统一战线正式达成。毛泽东指出即便是统一抗日也要坚持独立自主,要保证共产党队伍在思想上、政治上、组织上都要独立。相对于国民党提出的“逸胜论”,共产党根据实际情况提出了符合国情的《论持久战)。国民党正面战场先后组织发动了包括淞沪会战在内的20余次大规模战役,实现了以空间换时间的战略目的;共产党在敌后发动群众联合抗日,并开展游击战收复失地。中国在进行反法西斯战争时得到了反法西斯同盟的援助和支持,也为世界反法西斯战争做出巨大贡献。

——摘编自陈春好《中国抗日战争胜利的原因探讨》

材料二:中国军民的抗战有力地阻止了日军“北进”的阴谋,消除了苏联卫国战争的后顾之忱,中国军队在亚太战场进入缅甸与日军作战,阻止了日军“南进”的战略企图,有力地支持了太平洋战场。在整个抗日战争中,中国积极参与重大国际事务的协调,重新确立了中国在世界上大国的地位。中国人民在抗日战争中形成了伟大的抗战精神,向世界展示了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。抗日战争的胜利证明:中国共产党在抗战中首先倡导建立抗日民族统一战线,中国人民的抗日战争才取得全面胜利。中华人民国人民在抗日战争中激发的民族危机和抗战较亡意识,是中国近代史上表现最为广泛、最为强烈、最为持久的爱国主义精神。努力建设与我国国际地位相称、与国家安金和发展利益相造应的国防和强大的军队,维护世界和平促进共同发展,作出中华民族应有的贡献。

——摘编自周新国《中国人民抗日战争胜利的伟大意义与历史启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国人民抗日战争胜利的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国人民抗日战争胜利的伟大意义和启示。(8分)

33. (14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:在亚非会议后,民族独立运动的发展和美苏两极争夺“中问地带”活动的加剧,在第三世界国家中激发了日益强烈的非集团化倾向。一些具有全球影响的第三世界国家民族运动领袖相互联络,共同努力,以求建立自己的组织。 1961年,不结盟运动成立,它在国际关系的处理上对超级大国予以指导,这是一个有力的信号,昭示了第三世界时代的来临。

——摘编自孙若彦《冷战后不结盟运动与第三世界问题研究述评》

材料二:不结盟运动的实质是第三世界国家力求通过和平、中立、不结盟的方式和手段,实现独立、安全、发展的目标。到1962年,不结盟运动正式成员国已由25个发展到105个,成为仅次于联合国的最大的政治性国际组织。在初期,其斗争的矛头集中指向老殖民主义,以后逐渐转向新殖民主义,进入70年代后,不结盟运动又发展为反对两个超级大国的霸权主义。另外,从1970年起,每次不结盟首脑会议都专门发表“经济宣言”,反映出不结盟国家发展民族经济、争取经济独立、巩固政治独立的愿望。

——摘编自王助民《近现代西方殖民主义史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析不结盟运动成立的背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括不结盟运动的特点,并分析不结盟运动对世界的影响。(8分)

2021年高一上学期期末考试

历史 参考答案

第一部分选择题(每题2分,共60分)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 C A D B A B A C B D B A C D B

序号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C D A C A D B C C A B D A C B

注:考虑到学生处于高一上学期的现实,通过命题方向和评分细则、阅卷等引导学生在高一阶段重视基础知识、关注基本技能。

(12分)

(1)原因:九品中正制存在弊端,无法适应当时社会的发展;士族门阀衰落,庶族地主阶层兴起;加强中央集权的需要;扩大统治基础的需要。(一点2分,任意两点4分)

(2)历史作用:有利于加强中央集权或有利于国家统一,政局稳定;有利于打破特权垄断,扩展了封建统治的社会基础或者扩大了官吏人才来源;把读书、考试与做官紧密结合,提高了官员的文化素质;有利于促进社会阶层的流动;有利于提升社会文化水平或有利于推动教育、文化的发展。(每点1分,任四点4分)

(3)启示:高考制度改革要适应国家发展的需要;要增强文化自信、民族自信;要理性对待历史传统或尊重本民族文化传统,继承科举制注重公平、公正的优秀传统。(一点2分,任意两点4分)

(14分)

(1)原因:建立抗日民族统一战线,进行全民族抗战;国共合作,两个战场相互配合;共产党在抗战中坚持独立自主原则;持久战策略的提出;敌后游击战的开展;国民党正面战场做出的贡献;世界反法西斯同盟的援助和支持;(每点2分,共6分)

(2)意义:是中国人民一百多年来第一次取得反对外来侵略的完全胜利;中国人民的抗战为世界反法西斯战争的胜利做出重大贡献;重新确立了中国在世界上大国的国际地位;大大增强了全国人民的民族自尊心和自信心;形成了伟大的抗战精神。(每点2分,任意2点,共4分)

启示:必须坚持中国共产党的领导核心地位;大力弘扬以爱国主义为核心的抗战精神;增强国防实力或提高综合国力,维护世界和平,促进共同发展。(每点2分,任意2点,共4分)

33.(14分)

(1)背景:二战后民族独立运动的发展;美苏争霸造成国际关系紧张,威胁世界和平或美苏争夺亚非拉中间地带的活动加剧或美苏冷战,两极格局形成;亚非国家面临维护独立、发展民族经济的任务。(一点2分,答出三点6分)

(2)特点:中立、不结盟;主要反对殖民主义和霸权主义;范围和规模不断扩大;斗争逐渐扩大和深入到经济领域。(一点2分,答出任意两点4分)

影响:冲击了美苏两极格局;推动了民族解放运动深入发展,加速了帝国主义殖民体系的崩溃;推动了第三世界崛起,壮大了世界和平力量;有利于推动世界多极化趋势;有利于建立公平、合理的国际经济政治新秩序。(一点2分,答出任意两点4分)

同课章节目录