论述类阅读方法 课件—2021届高考语文专项复习 24张

文档属性

| 名称 | 论述类阅读方法 课件—2021届高考语文专项复习 24张 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 714.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-01 15:33:03 | ||

图片预览

文档简介

论述类阅读答题方法

论述类文本——想说爱你不容易!

困惑?!

考纲要求?

了解政论文、学术论文、时评、书评等论述类文体的基本特征和主要表达方式。阅读论述类文本,应注重文本的说理性和逻辑性,分析文本的论点、论据和论证方法。

1. 理解 B?

(1) 理解文中重要概念的含义?

(2) 理解文中重要句子的含意?

2. 分析综合 C?

(1) 筛选并整合文中的信息?

(2) 分析文章结构, 把握文章思路?

(3) 归纳内容要点, 概括中心意思?

(4) 分析概括作者在文中的观点态度 “论述类文本”的四步解题法:? 泛读全文→审读题干→找信息区间→文题比对。?

简称: 读→审→找→比。

选材特点:纵观近些年高考论述类文本,无非是涉及史学、美学、考古学、文艺学等,所选文本具有较强的学术性和典范性,结构和语言具有严谨的特点。经过改造加工的文本,具备了论述类文本所应有的“论证阐述(或立论陈述)”的特征,篇幅虽小,“五脏俱全”,我们甚至可以把它看做一篇完整论述文的缩影。

文本特点:考生普遍感觉这个题特别抽象,有一些考生用了很长时间,可是依然没有走进文中,始终游离于主题之外。这样的话是很难做好征歌题的。这样的文章有一个大致的特征,那就是所选文本的论点很鲜明,一般是在文本的首段就旗帜鲜明地点明文章的论点;每段还有分论点论述层次很清晰。作为论据,既有事实性的材料,也有理论性的论据。论证方法也很灵活,有事实论证、道理论证、举例论证、对比论证等。总体论证结构基本上就是总分总的结构形式。

???

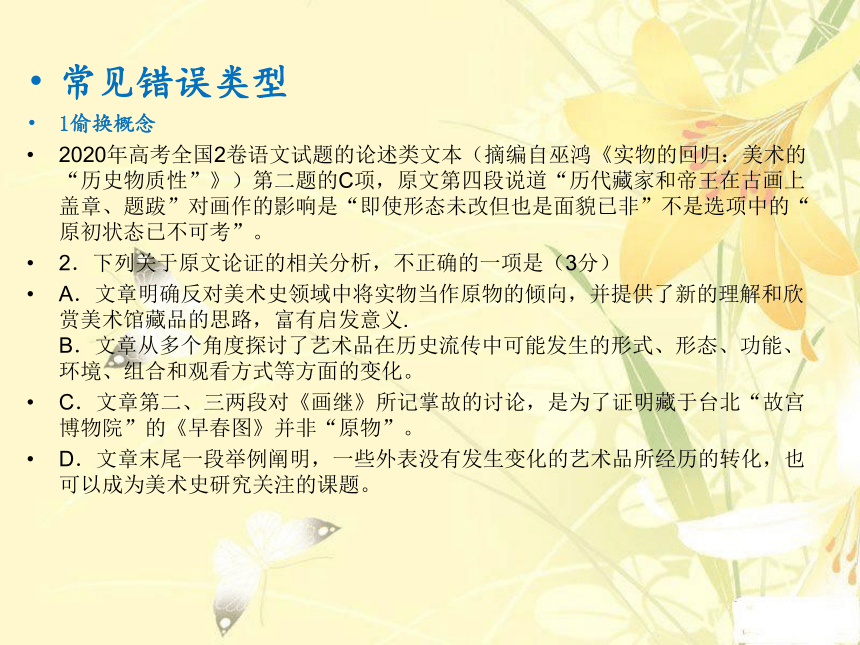

常见错误类型

1偷换概念

2020年高考全国2卷语文试题的论述类文本(摘编自巫鸿《实物的回归:美术的“历史物质性”》)第二题的C项,原文第四段说道“历代藏家和帝王在古画上盖章、题跋”对画作的影响是“即使形态未改但也是面貌已非”不是选项中的“原初状态已不可考”。

2.下列关于原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

A.文章明确反对美术史领域中将实物当作原物的倾向,并提供了新的理解和欣赏美术馆藏品的思路,富有启发意义.

B.文章从多个角度探讨了艺术品在历史流传中可能发生的形式、形态、功能、环境、组合和观看方式等方面的变化。

C.文章第二、三两段对《画继》所记掌故的讨论,是为了证明藏于台北“故宫博物院”的《早春图》并非“原物”。

D.文章末尾一段举例阐明,一些外表没有发生变化的艺术品所经历的转化,也可以成为美术史研究关注的课题。

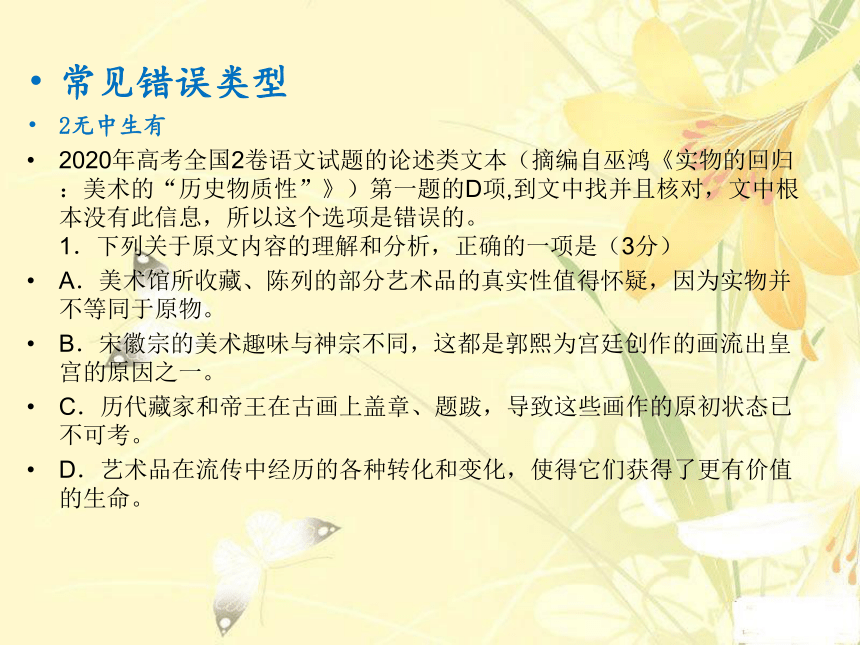

常见错误类型

2无中生有

2020年高考全国2卷语文试题的论述类文本(摘编自巫鸿《实物的回归:美术的“历史物质性”》)第一题的D项,到文中找并且核对,文中根本没有此信息,所以这个选项是错误的。

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.美术馆所收藏、陈列的部分艺术品的真实性值得怀疑,因为实物并不等同于原物。

B.宋徽宗的美术趣味与神宗不同,这都是郭熙为宫廷创作的画流出皇宫的原因之一。

C.历代藏家和帝王在古画上盖章、题跋,导致这些画作的原初状态已不可考。

D.艺术品在流传中经历的各种转化和变化,使得它们获得了更有价值的生命。

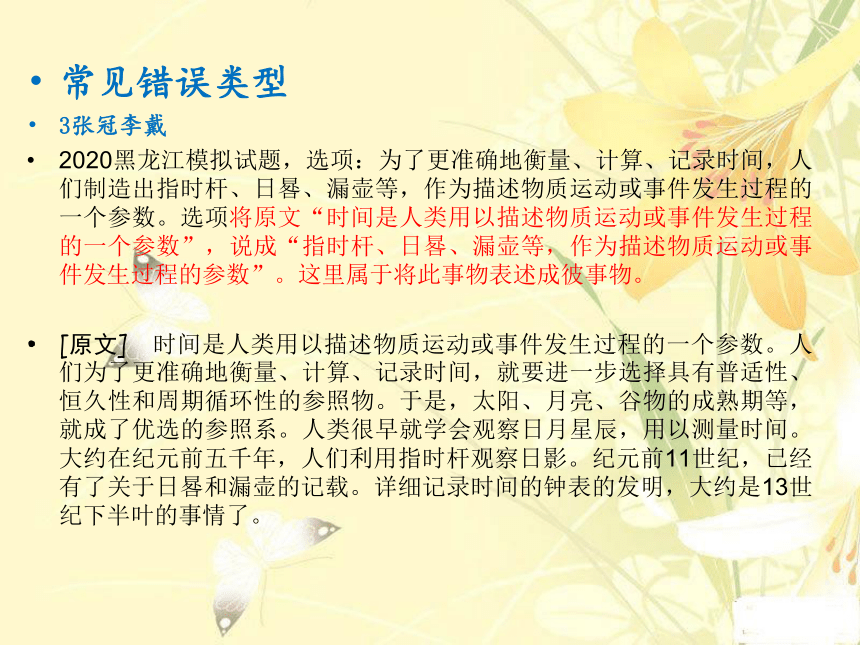

常见错误类型

3张冠李戴

2020黑龙江模拟试题,选项:为了更准确地衡量、计算、记录时间,人们制造出指时杆、日晷、漏壶等,作为描述物质运动或事件发生过程的一个参数。选项将原文“时间是人类用以描述物质运动或事件发生过程的一个参数”,说成“指时杆、日晷、漏壶等,作为描述物质运动或事件发生过程的参数”。这里属于将此事物表述成彼事物。

[原文] 时间是人类用以描述物质运动或事件发生过程的一个参数。人们为了更准确地衡量、计算、记录时间,就要进一步选择具有普适性、恒久性和周期循环性的参照物。于是,太阳、月亮、谷物的成熟期等,就成了优选的参照系。人类很早就学会观察日月星辰,用以测量时间。大约在纪元前五千年,人们利用指时杆观察日影。纪元前11世纪,已经有了关于日晷和漏壶的记载。详细记录时间的钟表的发明,大约是13世纪下半叶的事情了。

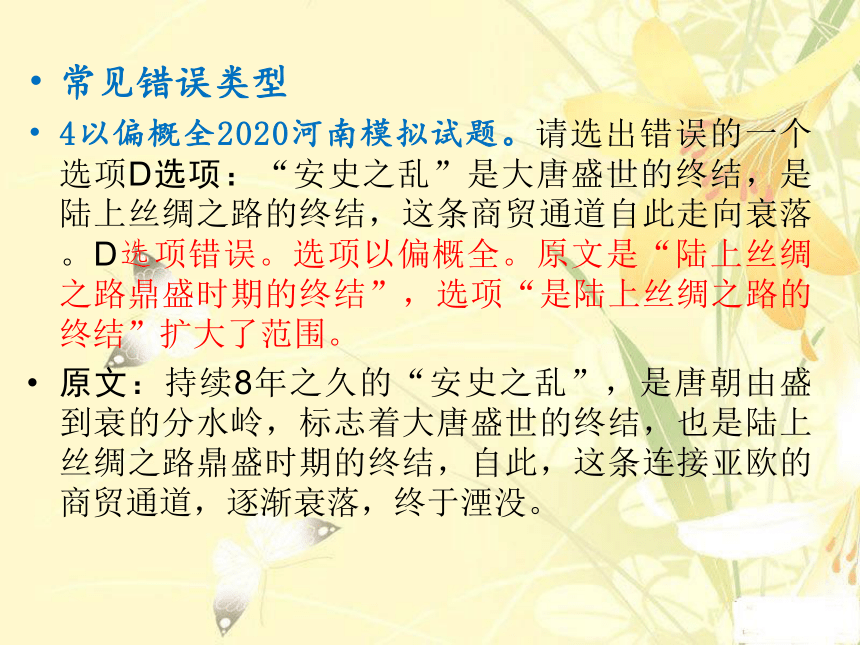

常见错误类型

4以偏概全2020河南模拟试题。请选出错误的一个选项D选项:“安史之乱”是大唐盛世的终结,是陆上丝绸之路的终结,这条商贸通道自此走向衰落。D选项错误。选项以偏概全。原文是“陆上丝绸之路鼎盛时期的终结”,选项“是陆上丝绸之路的终结”扩大了范围。

原文:持续8年之久的“安史之乱”,是唐朝由盛到衰的分水岭,标志着大唐盛世的终结,也是陆上丝绸之路鼎盛时期的终结,自此,这条连接亚欧的商贸通道,逐渐衰落,终于湮没。

常见错误类型

5混淆是非。2020津南模考试题。A原料本土化等因素使青花瓷发展进入新阶段,此时青花瓷与外来文化已无关系。选项采用“添加”“改变”的命题手段设置错误。选项前半句正确,后半句混淆是非。命题者用否定词“无”将原文“一种海外流行的时尚由此……世界时尚”一句肯定此时青花瓷与外来文化融合的意思变成了否定两者之间有关系。

[原文] 作为中外文明交融的结晶,青花瓷真正成为中国瓷器的主流,则是因为成化年间原料本土化带来了民窑青花瓷的崛起。民窑遍地开花、进入商业化模式之后,几乎形成了青花瓷一统天下的局面。一种海外流行的时尚由此成为中国本土的时尚,中国传统的人物、花鸟、山水,与外来的伊斯兰风格融为一体,青花瓷成为中国瓷器的代表,进而走向世界,最终万里同风,成为世界时尚。

常见错误类型

6关系混乱。2020年全国一卷语文第一题的第一小题。B项“是因为”错误,材料一第四段中看不出选项中的因果关系。

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是________

A.《禹贡》和《汉书?地理志》都对以往的地理现象做了追溯,包含沿革地理的知识,也含有历史地理学的成分。

B.沿革地理在中国古代较为发达,是因为古代学者需要借助它来开展儒学和历史研究,但它并没有独立的学术空间。

C.学科意义上的历史地理学兴起于西方,它的研究体现了发生学原理的应用,最能彰显现代地理学的科学特征。

D.地理环境由自然环境和城市环境构成,两者的形成和演变都遵循一定的规律,而且都会经历较为漫长的演变过程。

论述类文章的论证结构

一、并列式

文本展开的各层次间关系是平等的,或者分论点之间关系是并列表述的。

如钱钟书的《谈中国诗》,在概括中国诗的一般发展特点之后,接着从四个方面具体阐述中国诗的特点:一是讲求篇幅短小;二是富于暗示性;三是“笔力轻淡,词气安和”;四是社交诗特别多,宗教诗几乎没有。这四个方面的关系是并列的,从不同角度和侧面论述,使读者获得了对中国诗的丰富认识。

论述类文章的论证结构

二、层进式

文本各层次之间层层深入、步步推进,可以是由表及里。

如2019年全国卷Ⅰ《照亮和雕刻民族的灵魂》的论述类文本阅读,第一段提出“为谁创作、为谁立言”的问题,接下来三段从现实和历史的角度详加分析,第五段顺理成章得出观点。全文逐层深入进行论证,条理清晰,具有鲜明的逻辑性

三、对比式

把两种观点加以对比,通过二者的对比,突出论证其中一方面的正确性。

如朱光潜的《咬文嚼字》,在说明文字联想意义的使用时,先以苏东坡的《惠山烹小龙团》诗里的三、四两句为例,说明善用字的联想意义,可以使诗的意旨丰富蕴藉;再指出联想意义也最易误用而生流弊,形成“套板反应”。

四、总分式

文章各层次之间有总说与分说的关系,论点在各层次的分论点当中体现,而各层次的分论点由总论点统领,可以先总后分,也可以先分后总,还可以先总后分再总。

如2019年全国卷Ⅱ《论杜甫七律之演进及其承先启后之成就》的论述类文本阅读,先总论杜甫取得成就的原因,再从杜甫诗“汲取之博与途径之正”与“严肃中之幽默与担荷”两个方面进行分论,整篇文章选用总分结构,论证严谨,结构完整。

有效做题方法点拨:

1,必须放在最后去做。

在我们的考试中,第一题就是论述类文本阅读,这个题非常抽象,另外考生刚开始答卷,心情难免会紧张。而这个题的抽象性又决定了这个题比较晦涩难懂。如果先做这个题考生一定会心慌,而且越做越着急,最终影响了整个学科的成绩。笔者根据多年的考察研究得出一个结论,那就是把这个题放到最后去做,效果特别好。因为最后做这个题,那么就会心态平和,心情轻松,因为其他所有题都做完了,而这个题又是选择题,即使没时间了,还可以蒙。当然我们不能蒙,只不过有了退路,因此心情轻松,越轻松效果越好。

例如: 2020年高考全国2卷语文试题的论述类文本(摘编自巫鸿《实物的回归:美术的“历史物质性”》)依然晦涩难懂,可是考生放到最后去做,就不会影响整体心情了。

有效做题方法点拨:

2,必须进行整体阅读。

这一点会被很多考生忽略,纵观近几年的高考试卷,在这个题的考察上,离不开整体越多。由于整个题一般都不设置题目,考生可以结合后面的选自来快速进行阅读。这样就能够做到有的放矢,而不是忙目地阅读。

例如: 2020年高考全国1卷语文试题的论述类文本(摘编自汤一介《“孝”作为家庭伦理的意义》),考生根据这个有效的提示,就可以顺利地通过整体阅读把握文章的观点和论证结构啦。

有效做题方法点拨:

3,必须找到选项在文中位置。并且画上线,写上ABCD.然后一一核对。

有很多考生不习惯划线,更不喜欢标上ABCD。其实这是非常不好的,做这个题基本的理念是要到文章找到选项对应的区间,然而画上线,这样做的好处就是醒目直观,从心理学的角度上说可以让自己的正确率提高。另外,纵观近些年的高考试题,三个题12个选项中,大概有四五个选项,只要考生在文中找到了位置,并且划线对照,那么答案自然就清晰明了。

例如,

(2019·高考全国卷ⅢT3-A)传统表演艺术源自生活,使其“雅化”意味着脱离原生的环境,很难获得成功。

[原文] 广大民众为庆贺丰收、祭祖敬神、禳灾祈福而载歌载舞的即兴表演,寄托着他们深沉的精神追求和丰富情感。使传统表演艺术“雅化”,固然能彰显各类民族民间艺术的特色,但也弱化了传统表演艺术的民俗文化内涵。

[比对分析]

答案:该项“很难获得成功”错误。原文只是说使传统表演艺术“雅化”能彰显各类民族民间艺术的特色,但“弱化了传统表演艺术的民俗文化内涵”,这并不意味着使传统表演艺术“雅化”后就难以取得成功。

有效做题方法点拨:

4,必须注意观点性语句,一般容易出错。说明了、表达了、可见...

例如,2020年全国一卷语文第一题的第一小题 C项,最后一句最能彰显现代地理学的科学特征。这句话就是一个观点,考生只要关注到这一点,那么就可以迅速地发现问题。

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是________

A.《禹贡》和《汉书?地理志》都对以往的地理现象做了追溯,包含沿革地理的知识,也含有历史地理学的成分。

B.沿革地理在中国古代较为发达,是因为古代学者需要借助它来开展儒学和历史研究,但它并没有独立的学术空间。

C.学科意义上的历史地理学兴起于西方,它的研究体现了发生学原理的应用,最能彰显现代地理学的科学特征。

D.地理环境由自然环境和城市环境构成,两者的形成和演变都遵循一定的规律,而且都会经历较为漫长的演变过程。

有效做题方法点拨:

5,必须注意选项前半句和后半句关系是否正确。例如因果,并列。例如2020年靠南高考语文试题第一题,第一小题。D项,最后一句但是,就是说明是转折关系,考生就应该注意。

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.层层叠叠的鳞片是巴巴的明显特征,这种由角蛋白构成的鳞片让它拥有了一件防御力极强的浅橙色“外套”。

B.除了科学家们在实验室无菌环境下培育出的极少数动物,地球上所有生物的体表、体内,甚至细胞内部都聚集着微生物。

C.我们肉眼很难直接看见细菌,却可以感受到它们带来的影响,比如当你腹泻时,可能就是你肠道菌群的稳定性遭到了破坏。

D.以前我们认为个体是由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动,但是微生物的研究证明了这种观点是错误的。

有效做题方法点拨:

6,过于(绝对)的句子一般是错误的。全都、就、均、只要、只有等等。例如,2020年全国一卷语文第一题的第一小题 D项,最后一句而且都会经历较为漫长的演变过程。这句话中有一个都字,这个字过于绝对,考生就应该高度关注。

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是________

A.《禹贡》和《汉书?地理志》都对以往的地理现象做了追溯,包含沿革地理的知识,也含有历史地理学的成分。

B.沿革地理在中国古代较为发达,是因为古代学者需要借助它来开展儒学和历史研究,但它并没有独立的学术空间。

C.学科意义上的历史地理学兴起于西方,它的研究体现了发生学原理的应用,最能彰显现代地理学的科学特征。

D.地理环境由自然环境和城市环境构成,两者的形成和演变都遵循一定的规律,而且都会经历较为漫长的演变过程。

有效做题方法点拨:

7,必须注意选项前后半句的(主语)和原文是否一致。例如,2020年全国一卷语文第一题的第三小题 D项,这一项的主语是“微生物”后面的主语也是微生物,考生就赢高注意到这一点和原文是否一致。

(3)根据原文内容,下列说法正确的一项是( )

A.“他们踏出的一小步既是人类的一大步,也是微生物的一大步”,这说明在人类登上月球之前,月球上可能还没有地球上的微生物。B.“还有一些动物在出生的那一瞬间就有了伙伴”,当我们出生时,微生物会伴随我们而生,同理,当我们死亡后,微生物也会立即消亡。

C.我们观察动物时,会发现某些动物身上的微生物与人类身上的微生物遵循着相同的生存规律,这些遵循相同规律的应该属于同一种微生物。

D.微生物在人体与土地、水、空气、建筑以及周围的环境之间不断迁移时,会影响人体各器官的内部协调,进而损害人体的健康。

8,原文没有的不一定就是错误的,看看是不是推理。

9,如果在两个选项纠结,那么就选错得最严重的。

10,如果时间允许就读一遍,如果不允许那么就不用读。

再见

论述类文本——想说爱你不容易!

困惑?!

考纲要求?

了解政论文、学术论文、时评、书评等论述类文体的基本特征和主要表达方式。阅读论述类文本,应注重文本的说理性和逻辑性,分析文本的论点、论据和论证方法。

1. 理解 B?

(1) 理解文中重要概念的含义?

(2) 理解文中重要句子的含意?

2. 分析综合 C?

(1) 筛选并整合文中的信息?

(2) 分析文章结构, 把握文章思路?

(3) 归纳内容要点, 概括中心意思?

(4) 分析概括作者在文中的观点态度 “论述类文本”的四步解题法:? 泛读全文→审读题干→找信息区间→文题比对。?

简称: 读→审→找→比。

选材特点:纵观近些年高考论述类文本,无非是涉及史学、美学、考古学、文艺学等,所选文本具有较强的学术性和典范性,结构和语言具有严谨的特点。经过改造加工的文本,具备了论述类文本所应有的“论证阐述(或立论陈述)”的特征,篇幅虽小,“五脏俱全”,我们甚至可以把它看做一篇完整论述文的缩影。

文本特点:考生普遍感觉这个题特别抽象,有一些考生用了很长时间,可是依然没有走进文中,始终游离于主题之外。这样的话是很难做好征歌题的。这样的文章有一个大致的特征,那就是所选文本的论点很鲜明,一般是在文本的首段就旗帜鲜明地点明文章的论点;每段还有分论点论述层次很清晰。作为论据,既有事实性的材料,也有理论性的论据。论证方法也很灵活,有事实论证、道理论证、举例论证、对比论证等。总体论证结构基本上就是总分总的结构形式。

???

常见错误类型

1偷换概念

2020年高考全国2卷语文试题的论述类文本(摘编自巫鸿《实物的回归:美术的“历史物质性”》)第二题的C项,原文第四段说道“历代藏家和帝王在古画上盖章、题跋”对画作的影响是“即使形态未改但也是面貌已非”不是选项中的“原初状态已不可考”。

2.下列关于原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

A.文章明确反对美术史领域中将实物当作原物的倾向,并提供了新的理解和欣赏美术馆藏品的思路,富有启发意义.

B.文章从多个角度探讨了艺术品在历史流传中可能发生的形式、形态、功能、环境、组合和观看方式等方面的变化。

C.文章第二、三两段对《画继》所记掌故的讨论,是为了证明藏于台北“故宫博物院”的《早春图》并非“原物”。

D.文章末尾一段举例阐明,一些外表没有发生变化的艺术品所经历的转化,也可以成为美术史研究关注的课题。

常见错误类型

2无中生有

2020年高考全国2卷语文试题的论述类文本(摘编自巫鸿《实物的回归:美术的“历史物质性”》)第一题的D项,到文中找并且核对,文中根本没有此信息,所以这个选项是错误的。

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.美术馆所收藏、陈列的部分艺术品的真实性值得怀疑,因为实物并不等同于原物。

B.宋徽宗的美术趣味与神宗不同,这都是郭熙为宫廷创作的画流出皇宫的原因之一。

C.历代藏家和帝王在古画上盖章、题跋,导致这些画作的原初状态已不可考。

D.艺术品在流传中经历的各种转化和变化,使得它们获得了更有价值的生命。

常见错误类型

3张冠李戴

2020黑龙江模拟试题,选项:为了更准确地衡量、计算、记录时间,人们制造出指时杆、日晷、漏壶等,作为描述物质运动或事件发生过程的一个参数。选项将原文“时间是人类用以描述物质运动或事件发生过程的一个参数”,说成“指时杆、日晷、漏壶等,作为描述物质运动或事件发生过程的参数”。这里属于将此事物表述成彼事物。

[原文] 时间是人类用以描述物质运动或事件发生过程的一个参数。人们为了更准确地衡量、计算、记录时间,就要进一步选择具有普适性、恒久性和周期循环性的参照物。于是,太阳、月亮、谷物的成熟期等,就成了优选的参照系。人类很早就学会观察日月星辰,用以测量时间。大约在纪元前五千年,人们利用指时杆观察日影。纪元前11世纪,已经有了关于日晷和漏壶的记载。详细记录时间的钟表的发明,大约是13世纪下半叶的事情了。

常见错误类型

4以偏概全2020河南模拟试题。请选出错误的一个选项D选项:“安史之乱”是大唐盛世的终结,是陆上丝绸之路的终结,这条商贸通道自此走向衰落。D选项错误。选项以偏概全。原文是“陆上丝绸之路鼎盛时期的终结”,选项“是陆上丝绸之路的终结”扩大了范围。

原文:持续8年之久的“安史之乱”,是唐朝由盛到衰的分水岭,标志着大唐盛世的终结,也是陆上丝绸之路鼎盛时期的终结,自此,这条连接亚欧的商贸通道,逐渐衰落,终于湮没。

常见错误类型

5混淆是非。2020津南模考试题。A原料本土化等因素使青花瓷发展进入新阶段,此时青花瓷与外来文化已无关系。选项采用“添加”“改变”的命题手段设置错误。选项前半句正确,后半句混淆是非。命题者用否定词“无”将原文“一种海外流行的时尚由此……世界时尚”一句肯定此时青花瓷与外来文化融合的意思变成了否定两者之间有关系。

[原文] 作为中外文明交融的结晶,青花瓷真正成为中国瓷器的主流,则是因为成化年间原料本土化带来了民窑青花瓷的崛起。民窑遍地开花、进入商业化模式之后,几乎形成了青花瓷一统天下的局面。一种海外流行的时尚由此成为中国本土的时尚,中国传统的人物、花鸟、山水,与外来的伊斯兰风格融为一体,青花瓷成为中国瓷器的代表,进而走向世界,最终万里同风,成为世界时尚。

常见错误类型

6关系混乱。2020年全国一卷语文第一题的第一小题。B项“是因为”错误,材料一第四段中看不出选项中的因果关系。

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是________

A.《禹贡》和《汉书?地理志》都对以往的地理现象做了追溯,包含沿革地理的知识,也含有历史地理学的成分。

B.沿革地理在中国古代较为发达,是因为古代学者需要借助它来开展儒学和历史研究,但它并没有独立的学术空间。

C.学科意义上的历史地理学兴起于西方,它的研究体现了发生学原理的应用,最能彰显现代地理学的科学特征。

D.地理环境由自然环境和城市环境构成,两者的形成和演变都遵循一定的规律,而且都会经历较为漫长的演变过程。

论述类文章的论证结构

一、并列式

文本展开的各层次间关系是平等的,或者分论点之间关系是并列表述的。

如钱钟书的《谈中国诗》,在概括中国诗的一般发展特点之后,接着从四个方面具体阐述中国诗的特点:一是讲求篇幅短小;二是富于暗示性;三是“笔力轻淡,词气安和”;四是社交诗特别多,宗教诗几乎没有。这四个方面的关系是并列的,从不同角度和侧面论述,使读者获得了对中国诗的丰富认识。

论述类文章的论证结构

二、层进式

文本各层次之间层层深入、步步推进,可以是由表及里。

如2019年全国卷Ⅰ《照亮和雕刻民族的灵魂》的论述类文本阅读,第一段提出“为谁创作、为谁立言”的问题,接下来三段从现实和历史的角度详加分析,第五段顺理成章得出观点。全文逐层深入进行论证,条理清晰,具有鲜明的逻辑性

三、对比式

把两种观点加以对比,通过二者的对比,突出论证其中一方面的正确性。

如朱光潜的《咬文嚼字》,在说明文字联想意义的使用时,先以苏东坡的《惠山烹小龙团》诗里的三、四两句为例,说明善用字的联想意义,可以使诗的意旨丰富蕴藉;再指出联想意义也最易误用而生流弊,形成“套板反应”。

四、总分式

文章各层次之间有总说与分说的关系,论点在各层次的分论点当中体现,而各层次的分论点由总论点统领,可以先总后分,也可以先分后总,还可以先总后分再总。

如2019年全国卷Ⅱ《论杜甫七律之演进及其承先启后之成就》的论述类文本阅读,先总论杜甫取得成就的原因,再从杜甫诗“汲取之博与途径之正”与“严肃中之幽默与担荷”两个方面进行分论,整篇文章选用总分结构,论证严谨,结构完整。

有效做题方法点拨:

1,必须放在最后去做。

在我们的考试中,第一题就是论述类文本阅读,这个题非常抽象,另外考生刚开始答卷,心情难免会紧张。而这个题的抽象性又决定了这个题比较晦涩难懂。如果先做这个题考生一定会心慌,而且越做越着急,最终影响了整个学科的成绩。笔者根据多年的考察研究得出一个结论,那就是把这个题放到最后去做,效果特别好。因为最后做这个题,那么就会心态平和,心情轻松,因为其他所有题都做完了,而这个题又是选择题,即使没时间了,还可以蒙。当然我们不能蒙,只不过有了退路,因此心情轻松,越轻松效果越好。

例如: 2020年高考全国2卷语文试题的论述类文本(摘编自巫鸿《实物的回归:美术的“历史物质性”》)依然晦涩难懂,可是考生放到最后去做,就不会影响整体心情了。

有效做题方法点拨:

2,必须进行整体阅读。

这一点会被很多考生忽略,纵观近几年的高考试卷,在这个题的考察上,离不开整体越多。由于整个题一般都不设置题目,考生可以结合后面的选自来快速进行阅读。这样就能够做到有的放矢,而不是忙目地阅读。

例如: 2020年高考全国1卷语文试题的论述类文本(摘编自汤一介《“孝”作为家庭伦理的意义》),考生根据这个有效的提示,就可以顺利地通过整体阅读把握文章的观点和论证结构啦。

有效做题方法点拨:

3,必须找到选项在文中位置。并且画上线,写上ABCD.然后一一核对。

有很多考生不习惯划线,更不喜欢标上ABCD。其实这是非常不好的,做这个题基本的理念是要到文章找到选项对应的区间,然而画上线,这样做的好处就是醒目直观,从心理学的角度上说可以让自己的正确率提高。另外,纵观近些年的高考试题,三个题12个选项中,大概有四五个选项,只要考生在文中找到了位置,并且划线对照,那么答案自然就清晰明了。

例如,

(2019·高考全国卷ⅢT3-A)传统表演艺术源自生活,使其“雅化”意味着脱离原生的环境,很难获得成功。

[原文] 广大民众为庆贺丰收、祭祖敬神、禳灾祈福而载歌载舞的即兴表演,寄托着他们深沉的精神追求和丰富情感。使传统表演艺术“雅化”,固然能彰显各类民族民间艺术的特色,但也弱化了传统表演艺术的民俗文化内涵。

[比对分析]

答案:该项“很难获得成功”错误。原文只是说使传统表演艺术“雅化”能彰显各类民族民间艺术的特色,但“弱化了传统表演艺术的民俗文化内涵”,这并不意味着使传统表演艺术“雅化”后就难以取得成功。

有效做题方法点拨:

4,必须注意观点性语句,一般容易出错。说明了、表达了、可见...

例如,2020年全国一卷语文第一题的第一小题 C项,最后一句最能彰显现代地理学的科学特征。这句话就是一个观点,考生只要关注到这一点,那么就可以迅速地发现问题。

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是________

A.《禹贡》和《汉书?地理志》都对以往的地理现象做了追溯,包含沿革地理的知识,也含有历史地理学的成分。

B.沿革地理在中国古代较为发达,是因为古代学者需要借助它来开展儒学和历史研究,但它并没有独立的学术空间。

C.学科意义上的历史地理学兴起于西方,它的研究体现了发生学原理的应用,最能彰显现代地理学的科学特征。

D.地理环境由自然环境和城市环境构成,两者的形成和演变都遵循一定的规律,而且都会经历较为漫长的演变过程。

有效做题方法点拨:

5,必须注意选项前半句和后半句关系是否正确。例如因果,并列。例如2020年靠南高考语文试题第一题,第一小题。D项,最后一句但是,就是说明是转折关系,考生就应该注意。

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.层层叠叠的鳞片是巴巴的明显特征,这种由角蛋白构成的鳞片让它拥有了一件防御力极强的浅橙色“外套”。

B.除了科学家们在实验室无菌环境下培育出的极少数动物,地球上所有生物的体表、体内,甚至细胞内部都聚集着微生物。

C.我们肉眼很难直接看见细菌,却可以感受到它们带来的影响,比如当你腹泻时,可能就是你肠道菌群的稳定性遭到了破坏。

D.以前我们认为个体是由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动,但是微生物的研究证明了这种观点是错误的。

有效做题方法点拨:

6,过于(绝对)的句子一般是错误的。全都、就、均、只要、只有等等。例如,2020年全国一卷语文第一题的第一小题 D项,最后一句而且都会经历较为漫长的演变过程。这句话中有一个都字,这个字过于绝对,考生就应该高度关注。

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是________

A.《禹贡》和《汉书?地理志》都对以往的地理现象做了追溯,包含沿革地理的知识,也含有历史地理学的成分。

B.沿革地理在中国古代较为发达,是因为古代学者需要借助它来开展儒学和历史研究,但它并没有独立的学术空间。

C.学科意义上的历史地理学兴起于西方,它的研究体现了发生学原理的应用,最能彰显现代地理学的科学特征。

D.地理环境由自然环境和城市环境构成,两者的形成和演变都遵循一定的规律,而且都会经历较为漫长的演变过程。

有效做题方法点拨:

7,必须注意选项前后半句的(主语)和原文是否一致。例如,2020年全国一卷语文第一题的第三小题 D项,这一项的主语是“微生物”后面的主语也是微生物,考生就赢高注意到这一点和原文是否一致。

(3)根据原文内容,下列说法正确的一项是( )

A.“他们踏出的一小步既是人类的一大步,也是微生物的一大步”,这说明在人类登上月球之前,月球上可能还没有地球上的微生物。B.“还有一些动物在出生的那一瞬间就有了伙伴”,当我们出生时,微生物会伴随我们而生,同理,当我们死亡后,微生物也会立即消亡。

C.我们观察动物时,会发现某些动物身上的微生物与人类身上的微生物遵循着相同的生存规律,这些遵循相同规律的应该属于同一种微生物。

D.微生物在人体与土地、水、空气、建筑以及周围的环境之间不断迁移时,会影响人体各器官的内部协调,进而损害人体的健康。

8,原文没有的不一定就是错误的,看看是不是推理。

9,如果在两个选项纠结,那么就选错得最严重的。

10,如果时间允许就读一遍,如果不允许那么就不用读。

再见