人教部编版八年级语文下册第一单元第1课《社戏》课件(37张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级语文下册第一单元第1课《社戏》课件(37张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《社戏》

八年级下册 第一单元

【学习目标】

1.梳理情节,把握大意,初步感受江南水乡民俗风情。

2.品味富有表现力的语言,体会环境描写的作用。

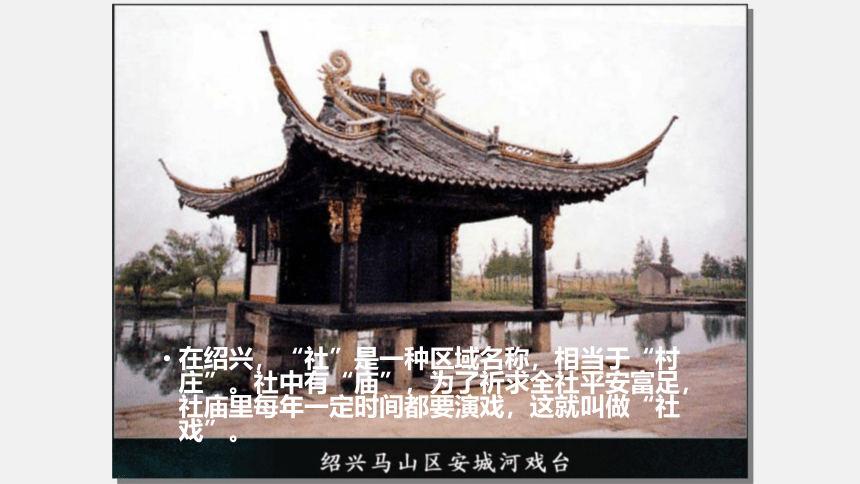

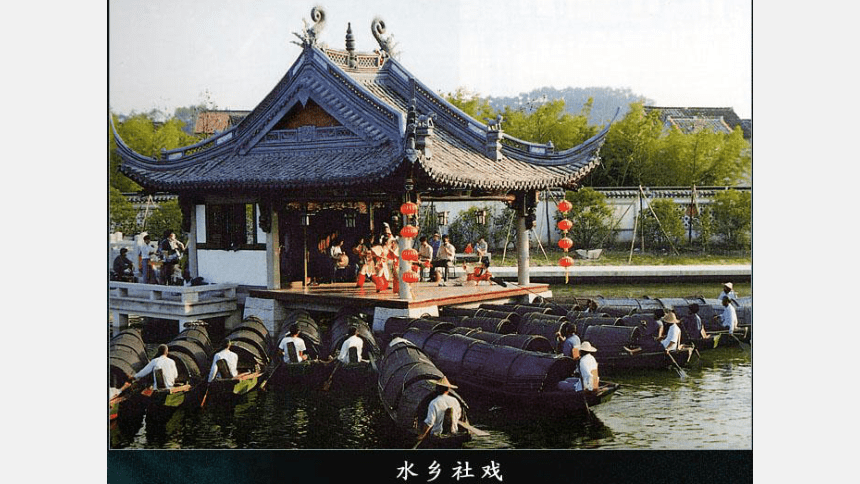

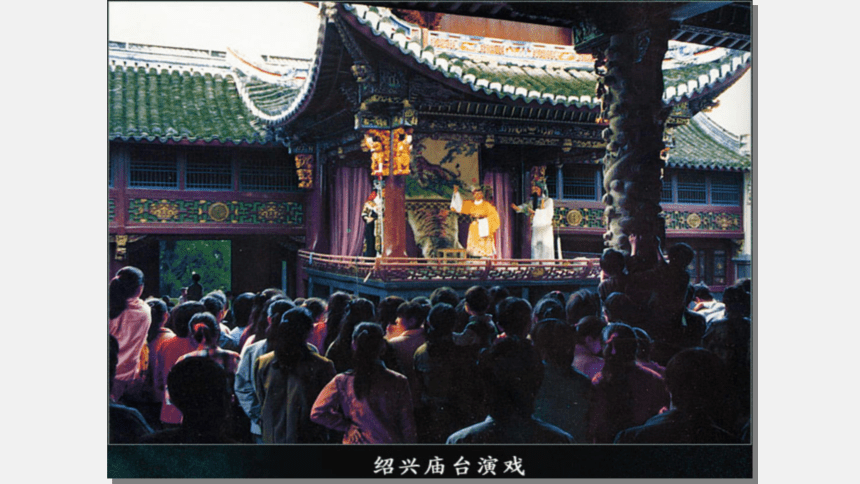

在绍兴,“社”是一种区域名称,相当于“村庄”。社中有“庙”,为了祈求全社平安富足,社庙里每年一定时间都要演戏,这就叫做“社戏”。

给加点的字注音

xǐng

háng

dàn

xù dāo

dài

cuān duo

fú

chán

chuī

yùn zǎo

juàn

jiǎo

piāo miǎo

Jiū gé

归省( ) 行辈( )

惮( ) 絮叨( )

怠慢( ) 撺掇( )

凫水( ) 潺( )

歌吹( ) 蕴藻( )

家眷( ) 皎洁( )

漂渺( ) 纠葛( )

·壹·

1.速读《社戏》,用最简练的语言概括主要内容。

(1)请用人物+事件的句式;

(2)语言力求简洁。

梳理情节,整体感知文章大意

·壹·

(1)仿照“夏夜行船”这样的四字短语概括;

(2)可以归纳4个小标题。

2.小说围绕“看社戏”这一中心事件写了哪些事?

·壹·

3.除了“看社戏”之外,前前后后还写了哪些活动?

提示:尽量用四字词语进行概括。

·壹·

4.“文似看山不喜平”,作者在“看戏”这部分没有平铺直叙,而是写得起伏有致,如写看戏前的三次波折、三次转机。请同学们在书上找出来,并思考这样写的好处。

·贰·

品味语言,体会环境描写作用

1.学生朗读“月夜行船,月下归航”的语段,想象其意境,体会其语言特点。

提示:可以从文中景物描写、心理描写入手品味语言。

·贰·

(1)思考??段作者描写景物时调动了哪些感官,

结合着哪些事物来写的?

提示:可从各种事物的修饰语入手品味语言。

·贰·

(2)“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。”这样的描写有怎样的表达效果?

提示:可从描写角度入手品味语言。

·贰·

(3)“他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。”这一处描写体现了“我”怎样的心情?

提示:可从“渐”“似乎”“也许”等副词入手品味语言。

·贰·

2.请结合文本说说“我”看戏前后的心情有哪些变化,作者写“月夜行船”和“月下归航”时对环境、景物的描写是可有可无的闲笔还是匠心独运的设计呢??

·壹·

戏虽然不好看,但是伙伴们的美好心灵,农村人与人之间的纯真关系,令人难以忘记,而且这在我看来是最为重要的,《社戏》写了很多人物(双喜、阿发、桂生、六一公公),哪个人物给你留下了深刻印象?结合文中描写人物的语句,说说原因。

品读人物描写,感悟真情

·贰·

品读结尾议论,再悟真情

1.“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”这句话怎样理解?

提示:联系课后“思考探究·三”,感受文中童真童趣。

·贰·

2.鲁迅曾经说过,“我有一时,曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果:菱角,罗汉豆,茭白,香瓜。凡这些,都是极其鲜美可口的;都曾是使我思乡的蛊惑。后来,我在久别之后尝到了,也不过如此;惟独在记忆上,还有旧来的意味留存。他们也许要哄骗我一生,使我时时反顾。”结合《社戏》,谈谈你对这句话的理解。

·叁·

本文语言生动、简练、幽默,处处蕴含着童真童趣,仔细揣摩文中相关语句和段落,体会作者表达的情感。

(1)总之,是完了,到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

品味精简语言,感受童趣

·叁·

(2)我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

(3)淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

·叁·

(4)我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似手融成一片的再没有什么高低。

(5)那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,……

·壹·

1. 鲁迅《社戏》原文开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。请大家阅读图书《〈社戏〉节选》,体会一下,作者通过写不同的看戏经历,表达了一种怎样的情思?

在多篇拓展阅读中理解民俗。

·壹·

2.读课文《社戏》和《清明》,说说读后的感受。

提示:找出两篇文章中的议论、抒情句,感悟作者所寄予的情思。

·壹·

3.《清明》主要叙述了家人扫墓的情形,但是有些笔墨也介绍了淳厚的民风。请你摘抄一个可以表示这一内容的句子 。

·贰·

从多种表达方式中感受情韵

在课文《社戏》和《<社戏>节选》《清明》中选择给你留下深刻印象的语段,用不同的线型分别圈点勾画叙述( )、描写( )、议论( )、抒情( )的语句,说说作者是如何根据需要运用它们的,这样写产生了怎样的表达效果。

·叁·

在富有表现力的语言中品味意蕴

1.《清明》的语言简练而意蕴丰厚,试找出一例用心品味。

提示:从文中人物描写入手

·叁·

2.再读课文《社戏》和图书中的《社戏》,边读边体会文中富于表现力的语言,说说自己从中读到了哪些难以言说的复杂心绪和丰富情感。

提示:从文中环境描写、人物描写入手

··

作业:

通读《图书》中的《七夕看戏》《吆喝》,感受作者在作品中寄寓的情思,圈点批注文中富有表现力的语言。

·叁·

参 考 答 案

·叁·

梳理情节,整体感知文章大意

1.答案示例:

本文以“社戏”为线索,回忆了“我”少年时代在平桥村的一段生活经历。

2.答案示例:

戏前波折 夏夜行船

船头看戏 归航偷豆

·叁·

3.答案示例:

平桥乐土。

(开头——写随母亲省亲小住平桥村的乡间生活趣事)

戏后余波

(结尾——写六一公公送豆)

·叁·

4.答案示例:

三次波折:①叫不到船;②不准和别去;③外祖母要担心。

三次转机:①八叔的船回来了;②小伙伴们与“我”同去;③双喜写包票。

好处:①笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做好充分的铺垫;②初步表现小伙伴的热情能干等特点,尤其是双喜。

·叁·

1.答案示例:左右都是碧绿的豆田;河流;淡黑的起伏的远山;朦胧在水气里的月色;水面前“仙山楼阁”般的戏台;“大白鱼”似的航船……简洁干净,生动传神的语言营造出无限美好的意境,引人憧憬,令人神往。?

品味语言,体会环境描写作用

·叁·

(1)答案示例:

豆麦和水草的清香——嗅觉;

夹杂在水气中扑面吹来——触觉;

月色、连山、赵庄、几点火——视觉;

似乎听到歌吹——听觉。

·叁·

(2)答案示例: 用比喻手法写出了群山的颜色和质感,同时化静为动,从侧面表现出船行得快,将“我”内心的急切之情传达得自然、真切、细腻,极易引起读者共鸣。

·叁·

(3)答案示例:鲁迅最擅长用看似平常却意蕴丰厚的词语传达难言之情:“渐望见”表明“我”一直遥望着赵庄方向,才有目的地渐近时涌动的喜悦;“似乎听见歌吹”传达出“我”渴盼抵达又不敢相信梦想成真的矛盾复杂的心情;“也许是渔火”则表露出“我”在不确定是否抵达赵庄时略显失落又仍怀期许的复杂感受。这些看似不经意的措辞,将没看过社戏的城里孩子对看社戏的渴盼之状描摹得及其精准细腻,读来感同身受。

·叁·

2.看戏前的波折:盼望→难过、沮丧→欢喜→急切、激动

看戏中的感受:高兴、愉悦→失望

看戏后归航偷豆:轻松愉快?

教师小结:

文中每一处景物描写和环境描写的笔墨都生动形象、优美传神,恰到好处地烘托了人物的心情。

八年级下册 第一单元

【学习目标】

1.梳理情节,把握大意,初步感受江南水乡民俗风情。

2.品味富有表现力的语言,体会环境描写的作用。

在绍兴,“社”是一种区域名称,相当于“村庄”。社中有“庙”,为了祈求全社平安富足,社庙里每年一定时间都要演戏,这就叫做“社戏”。

给加点的字注音

xǐng

háng

dàn

xù dāo

dài

cuān duo

fú

chán

chuī

yùn zǎo

juàn

jiǎo

piāo miǎo

Jiū gé

归省( ) 行辈( )

惮( ) 絮叨( )

怠慢( ) 撺掇( )

凫水( ) 潺( )

歌吹( ) 蕴藻( )

家眷( ) 皎洁( )

漂渺( ) 纠葛( )

·壹·

1.速读《社戏》,用最简练的语言概括主要内容。

(1)请用人物+事件的句式;

(2)语言力求简洁。

梳理情节,整体感知文章大意

·壹·

(1)仿照“夏夜行船”这样的四字短语概括;

(2)可以归纳4个小标题。

2.小说围绕“看社戏”这一中心事件写了哪些事?

·壹·

3.除了“看社戏”之外,前前后后还写了哪些活动?

提示:尽量用四字词语进行概括。

·壹·

4.“文似看山不喜平”,作者在“看戏”这部分没有平铺直叙,而是写得起伏有致,如写看戏前的三次波折、三次转机。请同学们在书上找出来,并思考这样写的好处。

·贰·

品味语言,体会环境描写作用

1.学生朗读“月夜行船,月下归航”的语段,想象其意境,体会其语言特点。

提示:可以从文中景物描写、心理描写入手品味语言。

·贰·

(1)思考??段作者描写景物时调动了哪些感官,

结合着哪些事物来写的?

提示:可从各种事物的修饰语入手品味语言。

·贰·

(2)“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。”这样的描写有怎样的表达效果?

提示:可从描写角度入手品味语言。

·贰·

(3)“他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。”这一处描写体现了“我”怎样的心情?

提示:可从“渐”“似乎”“也许”等副词入手品味语言。

·贰·

2.请结合文本说说“我”看戏前后的心情有哪些变化,作者写“月夜行船”和“月下归航”时对环境、景物的描写是可有可无的闲笔还是匠心独运的设计呢??

·壹·

戏虽然不好看,但是伙伴们的美好心灵,农村人与人之间的纯真关系,令人难以忘记,而且这在我看来是最为重要的,《社戏》写了很多人物(双喜、阿发、桂生、六一公公),哪个人物给你留下了深刻印象?结合文中描写人物的语句,说说原因。

品读人物描写,感悟真情

·贰·

品读结尾议论,再悟真情

1.“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”这句话怎样理解?

提示:联系课后“思考探究·三”,感受文中童真童趣。

·贰·

2.鲁迅曾经说过,“我有一时,曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果:菱角,罗汉豆,茭白,香瓜。凡这些,都是极其鲜美可口的;都曾是使我思乡的蛊惑。后来,我在久别之后尝到了,也不过如此;惟独在记忆上,还有旧来的意味留存。他们也许要哄骗我一生,使我时时反顾。”结合《社戏》,谈谈你对这句话的理解。

·叁·

本文语言生动、简练、幽默,处处蕴含着童真童趣,仔细揣摩文中相关语句和段落,体会作者表达的情感。

(1)总之,是完了,到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

品味精简语言,感受童趣

·叁·

(2)我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

(3)淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

·叁·

(4)我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似手融成一片的再没有什么高低。

(5)那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,……

·壹·

1. 鲁迅《社戏》原文开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。请大家阅读图书《〈社戏〉节选》,体会一下,作者通过写不同的看戏经历,表达了一种怎样的情思?

在多篇拓展阅读中理解民俗。

·壹·

2.读课文《社戏》和《清明》,说说读后的感受。

提示:找出两篇文章中的议论、抒情句,感悟作者所寄予的情思。

·壹·

3.《清明》主要叙述了家人扫墓的情形,但是有些笔墨也介绍了淳厚的民风。请你摘抄一个可以表示这一内容的句子 。

·贰·

从多种表达方式中感受情韵

在课文《社戏》和《<社戏>节选》《清明》中选择给你留下深刻印象的语段,用不同的线型分别圈点勾画叙述( )、描写( )、议论( )、抒情( )的语句,说说作者是如何根据需要运用它们的,这样写产生了怎样的表达效果。

·叁·

在富有表现力的语言中品味意蕴

1.《清明》的语言简练而意蕴丰厚,试找出一例用心品味。

提示:从文中人物描写入手

·叁·

2.再读课文《社戏》和图书中的《社戏》,边读边体会文中富于表现力的语言,说说自己从中读到了哪些难以言说的复杂心绪和丰富情感。

提示:从文中环境描写、人物描写入手

··

作业:

通读《图书》中的《七夕看戏》《吆喝》,感受作者在作品中寄寓的情思,圈点批注文中富有表现力的语言。

·叁·

参 考 答 案

·叁·

梳理情节,整体感知文章大意

1.答案示例:

本文以“社戏”为线索,回忆了“我”少年时代在平桥村的一段生活经历。

2.答案示例:

戏前波折 夏夜行船

船头看戏 归航偷豆

·叁·

3.答案示例:

平桥乐土。

(开头——写随母亲省亲小住平桥村的乡间生活趣事)

戏后余波

(结尾——写六一公公送豆)

·叁·

4.答案示例:

三次波折:①叫不到船;②不准和别去;③外祖母要担心。

三次转机:①八叔的船回来了;②小伙伴们与“我”同去;③双喜写包票。

好处:①笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做好充分的铺垫;②初步表现小伙伴的热情能干等特点,尤其是双喜。

·叁·

1.答案示例:左右都是碧绿的豆田;河流;淡黑的起伏的远山;朦胧在水气里的月色;水面前“仙山楼阁”般的戏台;“大白鱼”似的航船……简洁干净,生动传神的语言营造出无限美好的意境,引人憧憬,令人神往。?

品味语言,体会环境描写作用

·叁·

(1)答案示例:

豆麦和水草的清香——嗅觉;

夹杂在水气中扑面吹来——触觉;

月色、连山、赵庄、几点火——视觉;

似乎听到歌吹——听觉。

·叁·

(2)答案示例: 用比喻手法写出了群山的颜色和质感,同时化静为动,从侧面表现出船行得快,将“我”内心的急切之情传达得自然、真切、细腻,极易引起读者共鸣。

·叁·

(3)答案示例:鲁迅最擅长用看似平常却意蕴丰厚的词语传达难言之情:“渐望见”表明“我”一直遥望着赵庄方向,才有目的地渐近时涌动的喜悦;“似乎听见歌吹”传达出“我”渴盼抵达又不敢相信梦想成真的矛盾复杂的心情;“也许是渔火”则表露出“我”在不确定是否抵达赵庄时略显失落又仍怀期许的复杂感受。这些看似不经意的措辞,将没看过社戏的城里孩子对看社戏的渴盼之状描摹得及其精准细腻,读来感同身受。

·叁·

2.看戏前的波折:盼望→难过、沮丧→欢喜→急切、激动

看戏中的感受:高兴、愉悦→失望

看戏后归航偷豆:轻松愉快?

教师小结:

文中每一处景物描写和环境描写的笔墨都生动形象、优美传神,恰到好处地烘托了人物的心情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读