高一语文统编版必修下册第一单元《庖丁解牛》精品课件(20张)

文档属性

| 名称 | 高一语文统编版必修下册第一单元《庖丁解牛》精品课件(20张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-01 17:50:31 | ||

图片预览

文档简介

庖丁解牛

《庄子 养生主》

文言现象抽查

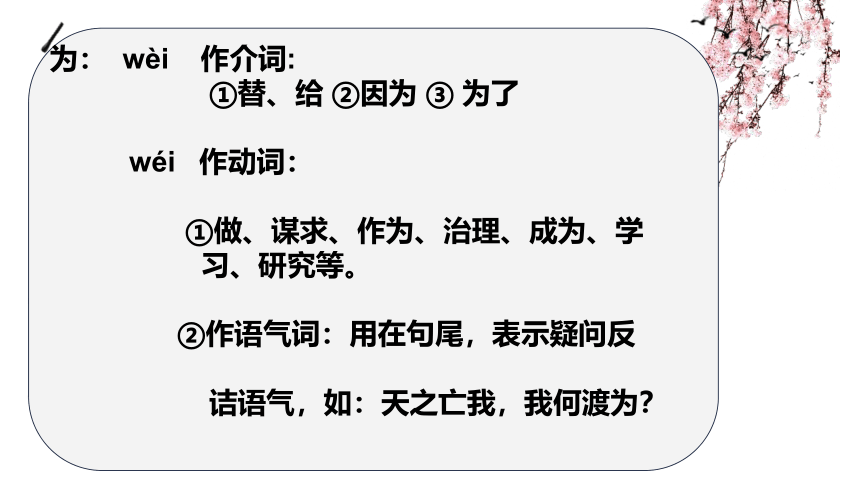

为: wèi ? ?作介词:

①替、给 ②因为 ③ 为了??

wéi ??作动词:

①做、谋求、作为、治理、成为、学

习、研究等。

②作语气词:用在句尾,表示疑问反

诘语气,如:天之亡我,我何渡为?

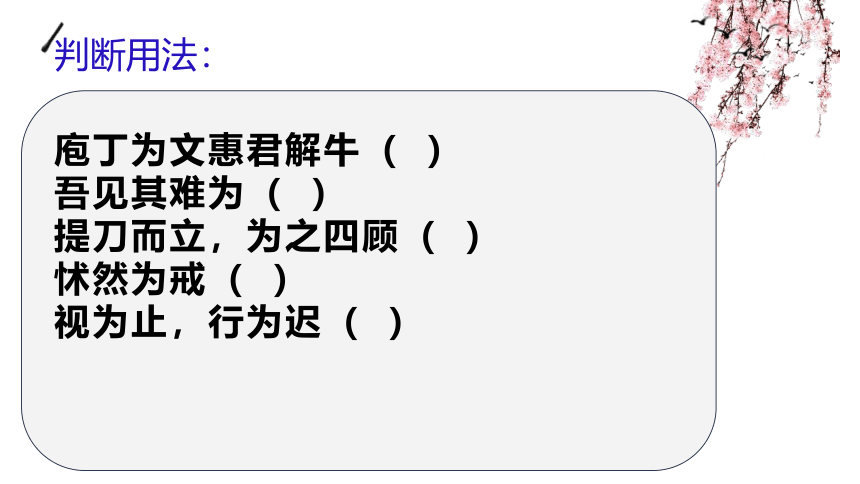

庖丁为文惠君解牛(??)?????

吾见其难为(??)???

提刀而立,为之四顾(??)??

怵然为戒(??)???

视为止,行为迟(??)

判断用法:

单击此处添加标题

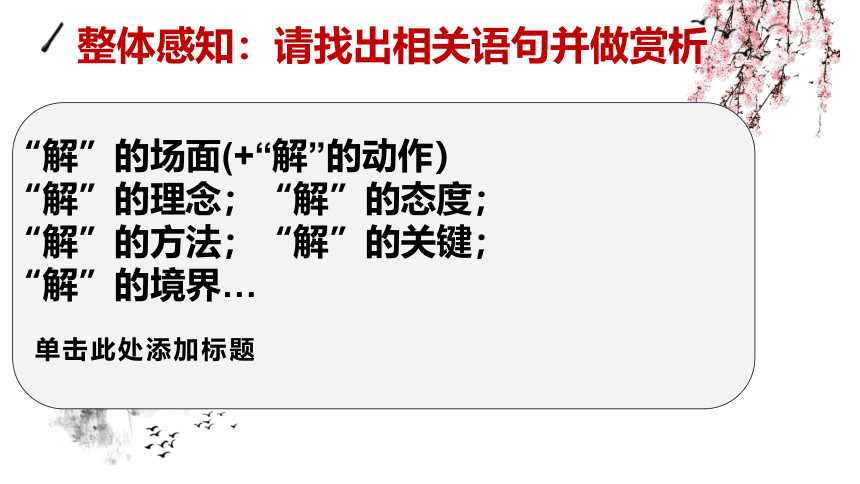

整体感知:请找出相关语句并做赏析

“解”的场面(+“解”的动作)

“解”的理念;“解”的态度;

“解”的方法;“解”的关键;

“解”的境界…

单击此处添加标题

整体感知:请找出相关语句并做赏析

各小组派代表交流,其他组成员补充

教师适时点拨

,,

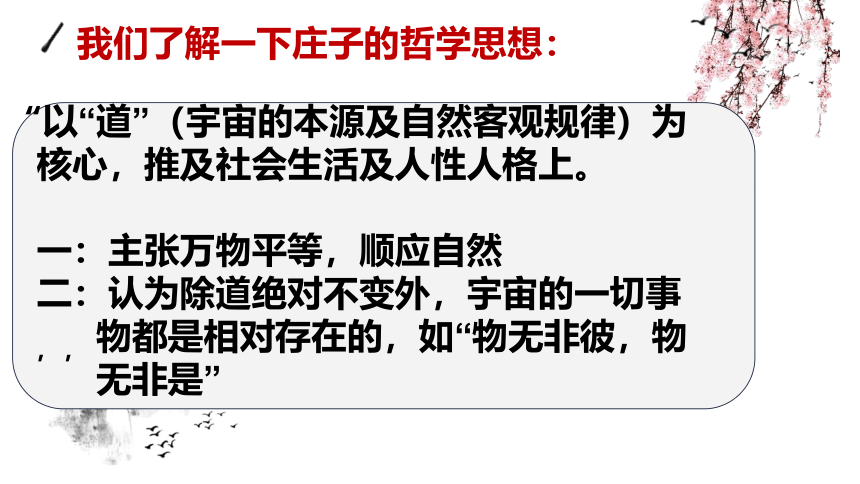

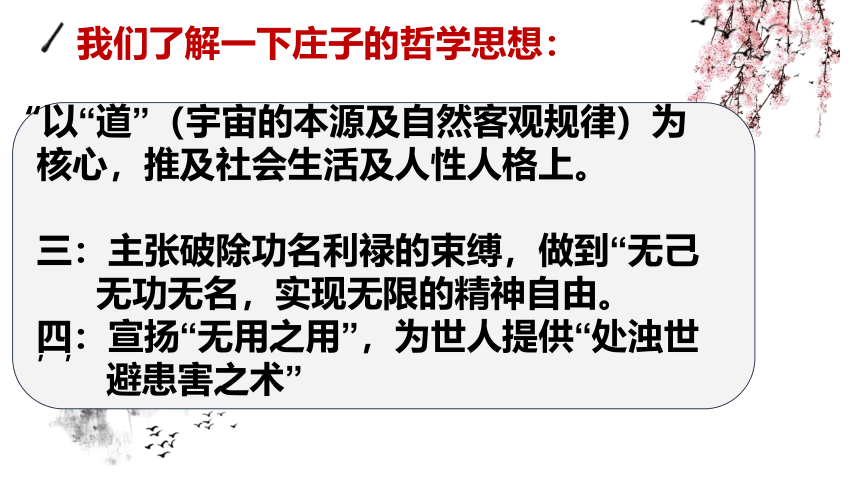

我们了解一下庄子的哲学思想:

“以“道”(宇宙的本源及自然客观规律)为

核心,推及社会生活及人性人格上。

一:主张万物平等,顺应自然

二:认为除道绝对不变外,宇宙的一切事

物都是相对存在的,如“物无非彼,物

无非是”

,,

我们了解一下庄子的哲学思想:

“以“道”(宇宙的本源及自然客观规律)为

核心,推及社会生活及人性人格上。

三:主张破除功名利禄的束缚,做到“无己

无功无名,实现无限的精神自由。

四:宣扬“无用之用”,为世人提供“处浊世

避患害之术”

,,

对照庄子的哲学思想,结合文本,你觉得本文体现的庄子的“道”是?

,,、

一、认清并顺应规律

二、谨慎面对或避开难题与祸患

三、无己、无功、无名

补充:

宋人林希逸在,《庄子口义》中这样理解:世事之难易皆有自然之理,我但顺而行之,无所撄拂,其心泰然。故物皆不能伤生,所以为养生之法也。”

小结:

文惠君欣赏完庖丁解牛之后得出的养牛之道:

面对世间难易之事,要顺着它的本身规律去办,懂得避开祸患,面对功名利禄,从容自如,这样万物皆不能伤害“我”,“我”也可以因此得以养生。

说说你知道的活出了养生之道的例子:

“提刀而立,为四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之”现实版解读

个人即使技艺非凡、卓尔不群,也不能事事妄自尊大、掉以轻心;尤其在面对艰险和困苦时,一定要聚精会神、小心谨慎。

在收获了成功的喜悦后,我们自然会“踌躇满志”,但也要懂得月满则亏、急流勇退的道理。谦逊内敛,应时而动,方可全身而退,得其善终。

《曾文正公家训》中的两段文字,可谓从人情事理的角度对上述文字进行了恰如其分的诠释

说说你知道的活出了养生之道的例子:

余决计此后不复做官,亦不作回籍安逸之想,但在营中照料杂事,维系军心。不居大位享大名,或可免于大祸大谤。

凡有盛必有衰,不可不预为之计。望夫人教训儿孙妇女,常常作家中无官之想,时时有谦恭省俭之意,则福泽悠久,余心大慰矣。

----《曾文正公家训》

说说你知道的活出了养生之道的例子:

《礼记·中庸》中说:凡事预则立,不预则废。处于

晚清的曾国藩正是懂得“善刀而藏之”的道理,所以在

完成中兴大业并位极人臣之宠时,依然保有谦敬之

心,产生罢官之念。

正因为“别出手眼”,我们才有可能领会“解牛”的

出入与“做人”的取舍之间那实则相通的“内在理路”

再溯源经典《老子》

功成弗居表现

生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。

--------《(老子)五章》

这句话应该如何理解?

再溯源经典《老子》

在生活中,人应该发挥创造的动力,而非积存占有的欲望,这一句阐发的即是这一道理。

老子认为,人类社会一切争端的根源,都在于一己的私欲。因此,他极力阐发的,正是“功成而弗居”的主张。

再谈诗仙李白

李白在《代寿山答孟少府移文书》中表达自身人生理想的文字。再度回顾,有助于深入理解其与老子观念“内在理路”上的融通。

申管、晏之谈,谋帝王之术。奋其智能,愿为辅弼使寰区大定,海县清一。事君之道成,荣亲之义毕。然后与陶朱留侯,浮五湖,戏沧州,不为难矣。

虽然李白没能实现如己所言。

美国当代著名导演

恰如美国当代著名导演斯皮尔伯格执导的电影《辛德勒名单》中的一句经典台词:

我们有足够的理由可以杀死一个人,而我们不去

杀他,那才是权力。

这同样可以理解为圣人对待成功的态度,正所

谓:不可贪天之功以为己有。

从解牛之道全面体会实践养生之道

《庄子·养生主》养生主:养护身体,给养心灵的关键。(主:关键)

吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已!已而为知者,殆而已矣!为善无近名,为恶无近刑,缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。

人们的生命是有限的,而知识却是无限的。以有限的生命去追求无限的知识,势必体乏神伤,既然如此还在不停地追求知识,那可真是十分危险的了!做了世人所谓的善事却不去贪图名声,做了世人所谓的恶事却不至于面对刑戮的屈辱。遵从自然的中正之路并把它作为顺应事物的常法,这就可以护卫自身,就可以保全天性,就可以不给父母留下忧患,就可以终享天年。

《庄子 养生主》

文言现象抽查

为: wèi ? ?作介词:

①替、给 ②因为 ③ 为了??

wéi ??作动词:

①做、谋求、作为、治理、成为、学

习、研究等。

②作语气词:用在句尾,表示疑问反

诘语气,如:天之亡我,我何渡为?

庖丁为文惠君解牛(??)?????

吾见其难为(??)???

提刀而立,为之四顾(??)??

怵然为戒(??)???

视为止,行为迟(??)

判断用法:

单击此处添加标题

整体感知:请找出相关语句并做赏析

“解”的场面(+“解”的动作)

“解”的理念;“解”的态度;

“解”的方法;“解”的关键;

“解”的境界…

单击此处添加标题

整体感知:请找出相关语句并做赏析

各小组派代表交流,其他组成员补充

教师适时点拨

,,

我们了解一下庄子的哲学思想:

“以“道”(宇宙的本源及自然客观规律)为

核心,推及社会生活及人性人格上。

一:主张万物平等,顺应自然

二:认为除道绝对不变外,宇宙的一切事

物都是相对存在的,如“物无非彼,物

无非是”

,,

我们了解一下庄子的哲学思想:

“以“道”(宇宙的本源及自然客观规律)为

核心,推及社会生活及人性人格上。

三:主张破除功名利禄的束缚,做到“无己

无功无名,实现无限的精神自由。

四:宣扬“无用之用”,为世人提供“处浊世

避患害之术”

,,

对照庄子的哲学思想,结合文本,你觉得本文体现的庄子的“道”是?

,,、

一、认清并顺应规律

二、谨慎面对或避开难题与祸患

三、无己、无功、无名

补充:

宋人林希逸在,《庄子口义》中这样理解:世事之难易皆有自然之理,我但顺而行之,无所撄拂,其心泰然。故物皆不能伤生,所以为养生之法也。”

小结:

文惠君欣赏完庖丁解牛之后得出的养牛之道:

面对世间难易之事,要顺着它的本身规律去办,懂得避开祸患,面对功名利禄,从容自如,这样万物皆不能伤害“我”,“我”也可以因此得以养生。

说说你知道的活出了养生之道的例子:

“提刀而立,为四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之”现实版解读

个人即使技艺非凡、卓尔不群,也不能事事妄自尊大、掉以轻心;尤其在面对艰险和困苦时,一定要聚精会神、小心谨慎。

在收获了成功的喜悦后,我们自然会“踌躇满志”,但也要懂得月满则亏、急流勇退的道理。谦逊内敛,应时而动,方可全身而退,得其善终。

《曾文正公家训》中的两段文字,可谓从人情事理的角度对上述文字进行了恰如其分的诠释

说说你知道的活出了养生之道的例子:

余决计此后不复做官,亦不作回籍安逸之想,但在营中照料杂事,维系军心。不居大位享大名,或可免于大祸大谤。

凡有盛必有衰,不可不预为之计。望夫人教训儿孙妇女,常常作家中无官之想,时时有谦恭省俭之意,则福泽悠久,余心大慰矣。

----《曾文正公家训》

说说你知道的活出了养生之道的例子:

《礼记·中庸》中说:凡事预则立,不预则废。处于

晚清的曾国藩正是懂得“善刀而藏之”的道理,所以在

完成中兴大业并位极人臣之宠时,依然保有谦敬之

心,产生罢官之念。

正因为“别出手眼”,我们才有可能领会“解牛”的

出入与“做人”的取舍之间那实则相通的“内在理路”

再溯源经典《老子》

功成弗居表现

生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。

--------《(老子)五章》

这句话应该如何理解?

再溯源经典《老子》

在生活中,人应该发挥创造的动力,而非积存占有的欲望,这一句阐发的即是这一道理。

老子认为,人类社会一切争端的根源,都在于一己的私欲。因此,他极力阐发的,正是“功成而弗居”的主张。

再谈诗仙李白

李白在《代寿山答孟少府移文书》中表达自身人生理想的文字。再度回顾,有助于深入理解其与老子观念“内在理路”上的融通。

申管、晏之谈,谋帝王之术。奋其智能,愿为辅弼使寰区大定,海县清一。事君之道成,荣亲之义毕。然后与陶朱留侯,浮五湖,戏沧州,不为难矣。

虽然李白没能实现如己所言。

美国当代著名导演

恰如美国当代著名导演斯皮尔伯格执导的电影《辛德勒名单》中的一句经典台词:

我们有足够的理由可以杀死一个人,而我们不去

杀他,那才是权力。

这同样可以理解为圣人对待成功的态度,正所

谓:不可贪天之功以为己有。

从解牛之道全面体会实践养生之道

《庄子·养生主》养生主:养护身体,给养心灵的关键。(主:关键)

吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已!已而为知者,殆而已矣!为善无近名,为恶无近刑,缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。

人们的生命是有限的,而知识却是无限的。以有限的生命去追求无限的知识,势必体乏神伤,既然如此还在不停地追求知识,那可真是十分危险的了!做了世人所谓的善事却不去贪图名声,做了世人所谓的恶事却不至于面对刑戮的屈辱。遵从自然的中正之路并把它作为顺应事物的常法,这就可以护卫自身,就可以保全天性,就可以不给父母留下忧患,就可以终享天年。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])