2021届T8八校高三第一次联考 语文试题(讲评课件)57张

文档属性

| 名称 | 2021届T8八校高三第一次联考 语文试题(讲评课件)57张 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

2021届高三第一次T8联考

高 三 语 文

2021年1月6日

2021届高三阶段性考试语文试卷及讲评课件

目录

现代文阅读

语言文字应用

古诗文阅读

作文

第一部分

现代文阅读1

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3 分)

A.因为“文明型国家”代表了中国与西方主流话语权的交锋和博弈,所以它必将有利于中国进行国际政治制度的比较和预测。

B.中国只有不断加大国际传播的力度,积极参与传媒市场的竞争,才能更好地将中国形象呈现出来,进而赢得国际友人的认可。

C.话语权决定主动权,传播力决定影响力。所以为了讲好中国故事,传播好中国声音,我们必须着力增强中国话语的国际影响力。

D.中国主流媒体在各国的影响力和传播力不尽相同,因而造成了发展中国家的受访者与发达国家的受访者对中国的认知度不同。

【解析】本题考查学生理解分析逻辑关系的能力。A项,强加因果。根据材料一判断“比较预测”和“交锋博弈”为递进关系。C项,逻辑混乱。“讲好中国故事,传播好中国声音”和“着力增强中国话语的国际影响力”都是提升中国形象的重要方式。D项,无中生有。

答案:B

2.根据三则材料,下列说法不正确的一项是(3 分)( )

A.一个国家的崛起必须伴随文化的自信,如果当初中国不坚持走自己的道路,而对西方亦步亦趋,中国的命运必定面临重大危机。

B.绵延数千年的古老文明是中国崛起的决定性因素,是它使中国成为了“文明型国家”,并最终实现了对西方模式的超越。

C.我国虽然在国际传播能力建设中取得了重大的成果,但是也要正视其中存在的困境,并需要通过自塑和他塑的方式来解决这些问题。

D.关于我国在海外的国家形象,一些研究已经能从传播受众、传播渠道等角度展开分析,为我国传播策略的改进提供参考。

【解析】本题考查学生整合文中信息并进行合理推断的能力。B项,推断不合理。根据原文对“文明型国家”的界定,传统与现代的深度融合才是中国崛起的决定性因素。

答案:B

3.下列对材料一材料二论证的相关分析,不正确的一项是(3 分)()

A.两则材料均使用了开门见山的方式直接提出全文的中心论点,然后再逐步深入,展开其丰富论证。

B.材料一始终围绕“文明型国家”核心概念展开论证,材料二则侧重讨论如何塑造国家形象的议题。

C.两则材料说理清晰、逻辑严密,论证方法上材料一使用了对比论证,而材料二则使用了引用论证。

D.两则材料共同提出相同的观点——要想让世界真正读懂中国,就必须建构中国自己的话语体系。

【解析】本题考查考生分析论点、论据、论证方法和论证结构的能力。A项,“开门见山”分析错误。文章中心论点是第二自然段提出的关于“文明型国家”核心概念的界定,而开篇提出“中国话语权”主要是为了引出下文。

答案:A

【参考答案】

①“文明型国家”是将传统而古老的文明与超大型现代国家特征的重叠和融合;

②“文明型国家”对外来文明能兼容并蓄,但它却不会被任何外来文明所同化;

③“文明型国家”坚持自己的发展道路,既学习别人之长,也发挥了自己优势。(每点2分,任答两点得满分。)

4.请结合材料内容,简要概括“文明型国家”的特征。(4 分)

【解析】

依据材料一:第2节“文明型国家”指的是一个延绵不断长达数千年的古老文明与一个超大型现代国家几乎完全重合的国家”;第3节“我们古老文明形成的许多传统使得中国能融合古代文明与现代文明的长处”“文明型国家”的文明基因太强大了,如果这样的国家要被全盘西化的话,它必定走向混乱、分裂乃至解体”;第4节“中国崛起的主要原因是坚持了自己的发展道路,既学习了别人之长,也发挥了自己的优势,特别是自身的许多传统与现代相结合所形成的优势,实现了一种对西方模式的超越”。

【参考答案】

①我国媒体应全面建构中国话语体系,大力推广中国理念和主张。

②创新对外宣传方式,讲好中国故事,增强国际话语权,向世界展现真实中国。 ③借助当地的传统媒体和新媒体发声,让海外民众通过本国媒体了解和认识中国。(每点2分;其他答案言之成理即可。)

5.面对某些西方国家抹黑中国的不实报道和宣传,请你结合材料,提出合理的应对措施。(6 分)

【解析】

依据材料二:第1节“讲好中国故事,传播好中国声音, 是解决好“挨骂”问题的有效路径,也是中国国家形象自塑与他塑的关键所在”;第2节“国家形象的塑造要求增强国际话语权”“必须坚持独立自主的方针,用中国理论阐释中国实践,用中国实践升华中国理论,更加鲜明地展现中国思想,更加响亮地提出中国主张,建构属于中国自己的话语体系”。

提示:关注材料三图表中的主题:“海外受访者了解中国的主要渠道”

第一部分

现代文阅读2

6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是(3 分)( )

A.小说描写了在抗美援朝战斗中,中国战士与美军战俘之间的一段对话,透过美国人的视角表达了对在天气极度严寒、缺乏战斗装备的情况下依然顽强战斗的中国战士的崇敬之意。

B.小说中的对话描写,让我们能清晰感受到这位志愿军战士对和平幸福生活充满了憧憬与向往,但他更明白争取这样的生活必须靠中国人的自立自强。

C.一无所有的中国人在坚守高地,而装备精良的美国人却在“逃亡”,这一对比尤为鲜明地突出了中国军人意志上的坚不可摧,深化了小说的主旨。

D.王尽美说“我们投降过”是指中国因为自己的孱弱而在曾经经历的那些侵略战争中受尽屈辱和欺凌,而“现在把善良收起来了”则是指中国再也不会软弱地把希望寄托在“投降”上。

【解析】本题考查考生对小说内容分析理解的能力。A项,“以美国人的视角表达崇敬之情”结论错误,小说中明显二人之间并未达成一种沟通和统一,美国人始终认为这是一种“野蛮人的勇敢”。

【参考答案】A

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3 分)()

A.小说注重使用生动形象的修辞格来增强小说的艺术性,比如“像是冬天里冻硬了的麦秆”“身体像块干透了的黄泥,稍一用力就会碎掉”使用比喻来说明年轻战士的身体已经疲惫虚弱到极点。

B.小说多处使用心理活动描写,比如:“布宁有些失望”,“布宁有些伤感”,“他想对这个中国人说点什么,可对方太情绪化了,什么也听不进去”等等,增强了小说的真实感和感染力。

C.小说善用细节呼应,开头的“身子热了,反倒发起了抖”和结尾的“王尽美又开始发起抖来”,再比如首尾出现的“头顶的月光”等等,在形成了首尾照应的同时,也渲染了战地环境的恶劣。

D.小说开始交代了对话双方的姓名,但是后文展开故事情节时却多次使用“对面的中国人”来指代王尽美,这样故意制造抽象称谓,暗示了两个士兵背后国籍、阵营、立场等方面的差异和对立。

【解析】本题考查考生对小说艺术手法效果的鉴赏能力。“头顶的月光”并没有渲染环境的恶劣。

【参考答案】C

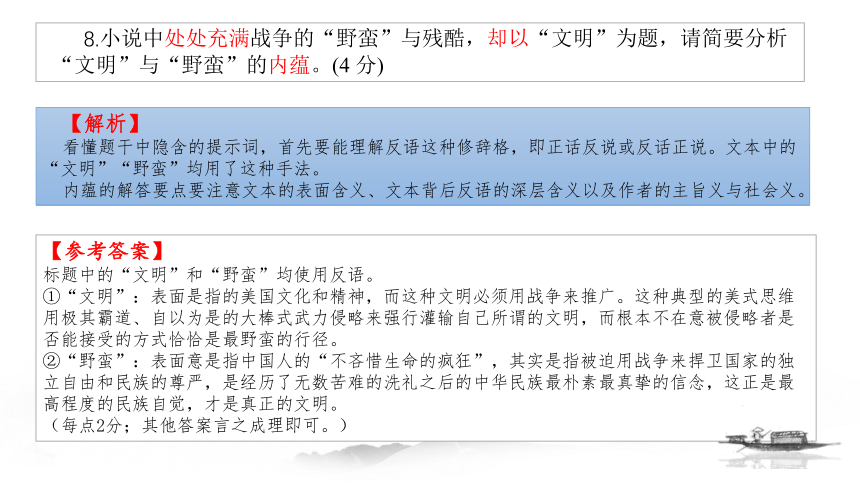

【参考答案】

标题中的“文明”和“野蛮”均使用反语。

①“文明”:表面是指的美国文化和精神,而这种文明必须用战争来推广。这种典型的美式思维用极其霸道、自以为是的大棒式武力侵略来强行灌输自己所谓的文明,而根本不在意被侵略者是否能接受的方式恰恰是最野蛮的行径。

②“野蛮”:表面意是指中国人的“不吝惜生命的疯狂”,其实是指被迫用战争来捍卫国家的独立自由和民族的尊严,是经历了无数苦难的洗礼之后的中华民族最朴素最真挚的信念,这正是最高程度的民族自觉,才是真正的文明。

(每点2分;其他答案言之成理即可。)

8.小说中处处充满战争的“野蛮”与残酷,却以“文明”为题,请简要分析“文明”与“野蛮”的内蕴。(4 分)

【解析】

看懂题干中隐含的提示词,首先要能理解反语这种修辞格,即正话反说或反话正说。文本中的“文明”“野蛮”均用了这种手法。

内蕴的解答要点要注意文本的表面含义、文本背后反语的深层含义以及作者的主旨义与社会义。

9.小说以对话展开情节,却以谁也“没听懂”对方的话作结,这样写有何效果?请结合全文简要赏析。(6 分)

【解析】

审题是精准作答的重要部分,要读懂题干要求,抓住解题重点。本题中的“没听懂”作为内容需要解读;“作结”意指小说的结尾的效果。

“以谁没听懂对方的话作结”的表达效果要兼顾到情节的安排效果、人物形象的塑造效果、主旨的表达效果、小说结尾的艺术效果。

【参考答案】

①留白式结尾。谁也“没听懂”对方的话与前文二人交流的顺畅形成了鲜明的反差,结尾处的“没听懂”给读者心理上留下了一个思考的空间。

②塑造鲜明形象。谁也“没听懂”是将同为军人,但来自两个完全不同世界的人物对立起来;对比的设计鲜明塑造了人物形象,使读者能走进人物的心灵深处。

③彰显小说的主题。“没听懂”是一种象征手法,暗示了两种思想文化的隔阂:两者格格不入,在文化上存在深深的隔阂和误解。

(每点2分;其他答案言之成理即可。)

第二部分

文言文阅读

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3 分)

A.兵之所加者/农不离其田/业贾不离其肆/宅士大夫不离其官/府由其武/议在于一人故/兵不血刃而天下亲焉/

B.兵之所加者农不离/其田业贾不离/其肆宅士大夫不离/其官府由其武议/在于一人/故兵不血刃而天下亲焉/

C.兵之所加者/农不离其田业/贾不离其肆宅/士大夫不离其官府/由其武议/在于一人/故兵不血刃而天下亲焉/

D.兵之所加者/农不离其田业/贾不离其肆宅/士大夫不离其官府/由其武/议在于一人故/兵不血刃而天下亲焉/

10.C【解析】原文句读:兵之所加者,农不离其田业,贾不离其肆宅,士大夫不离其官府,由其武议,在于一人,故兵不血刃而天下亲焉。

译文:对于被讨伐的国家,要使农民不离开他们的土地,商人不离开他们的店铺,官吏不离开他们的机关,因为用兵的目的,只在于惩罚祸首一人,所以能不必经过流血战斗就可得到天下的拥护。

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3 分)

A.表和漏都是古代计时的工具,分别通过日影的角度、水位的高度来计时。

B.不佞,意思是自己没有才能,是一种用于自称的谦辞,也叫作不吝。

C.鼓是战鼓,枹是鼓槌,古代用击鼓传达军事指令,因此枹鼓可代指战事、军阵。

D.军正,是古代军中专职的执法官,因此司马穰苴遇事向他询问军法细则。

【解析】不佞不是不吝。不吝是不吝惜的意思,是用于征求意见时的客套话。选B

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3 分)

A.司马穰苴有自知之明。他虽受到晏婴和齐景公的赏识,得到提拔,但仍主动请求齐景公派出宠臣担任监军。齐景公答应了他,派亲信庄贾随军。

B.司马穰苴体恤士卒。对于士兵的饮食起居等各类事宜,他都亲自过问。有伤病的士兵得到了照顾,心怀感激,也斗志昂扬地请战。

C.《尉缭子》强调战争的正义性。司马穰苴面对已经没有战意的晋燕联军,仍执意展开进攻、乘胜追击,是《尉缭子》所反对的不义之战。

D.《尉缭子》对军事实践作出了理论总结。结合两则材料,我们能看出古代军事家们重视治军、“将在外,君命有所不受”等一贯的思想。

C【解析】原文:晋师闻之,为罢去。燕师闻之,度水而解。于是追击之,遂取所亡封内故境而引兵归。

晋国、燕国入侵齐国,司马穰苴守护国民,率军反抗,收复失地,所发动的是正义之战。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8 分)

(1)穰苴虽田氏庶孽,然其人文能附众,武能威敌,愿君试之。

(2)夫杀人之父兄,利人之货财,臣妾人之子女,此皆盗也。

13.(1)穰苴虽然是田氏的妾生的孩子,可是这人的文才能使大家归附、顺从,武略能使敌人畏惧,希望君王能任用他。

评分细则:“庶孽”可解释为“庶出的孩子”;“附”“威”是使动用法,每点1分,基本句意1分。另外“愿”也可以视为重点字词,表希望。

(2)杀害人家的父兄,掠夺人家的财物,奴役人家的子女,这些都是强盗的行为。

评分细则:“利”可解释为“掠夺”、“占有”、“谋求”等;“臣妾”名词活用,也可译为“使……成为奴仆”;“此皆盗也” 要能译出判断句式。每点1分,基本句意1分。

14.司马穰苴为什么要处死庄贾?请结合两则材料加以分析。(3 分)

14.①庄贾身为监军,却迟迟未到,耽误了军队的行程,违反了军纪。

②司马穰苴试图通过此举,达到严明军纪,树立权威的目的。

③《尉缭子》指出,统帅须先建立制度,树立威信(或统帅有独立处置军中事务的权力)。

(评分细则:每点1分,其他答案言之成理即可。第一点得分点为“违反军纪”第二点得分点为“严明军纪”,第三点得分点为“先建制度”。直接引用原文则不予赋分。)

召军正问曰:“军法期而后至者云何?”对曰:“当斩。”

既往,未及反,于是遂斩庄贾以徇三军。三军之士皆振栗。

【制谈第三】凡兵,制必先定。制先定则士不乱,士不乱则刑乃明。金鼓所指,则百人尽斗。陷行乱陈,则千人尽斗。覆军杀将,则万人齐刃。天下莫能当其战矣。

阅读下面的文言文,完成 10~14 题。

司马穰苴 jū者,田完之苗裔也。齐景公时,晋伐阿、甄,而燕侵河上,齐师败绩。景公患之。晏婴乃荐田穰苴曰:“穰苴虽田氏庶孽,然其人文能附众,武能威敌,愿君试之。”景公召穰苴, 与语兵事,大说之,以为将军,将兵扞 hàn 燕晋之师。穰苴曰:“臣素卑贱,君擢之闾伍之中,加之大夫之上,士卒未附,百姓不信,人微权轻,愿得君之宠臣,国之所尊,以监军,乃可。”于是景公许之,使庄贾往。

河:黄河 患:忧虑

苗裔:世代较远的子孙

庶孽:妃妾所生之子。犹树有孽生,故称。

附:使归附 威:使畏惧

兵事:战事,战争。此处译为:军国大事

说:高兴

扞:同捍。(1)抵御;抵抗。(2)保护;保卫。 (4)触犯

素:一向 擢:提拔

闾伍: “五家为比,十家为联;五人为伍,十人为联;四閭为族,八閭为联:使之相保相受;刑罚庆赏相及相共,以受邦职,以役国事,以相葬埋。”闾、伍均为古代民户编次的单位,后以“闾伍”指平民所居。

附:服从 信:信任

以:来

司马穰苴者,田完之苗裔也。齐景公时,晋伐阿、甄,而燕侵河上,齐师败绩。景公患之。晏婴乃荐田穰苴曰:“穰苴虽田氏庶孽,然其人文能附众,武能威敌,愿君试之。”景公召穰苴, 与语兵事,大说之,以为将军,将兵扞燕晋之师。穰苴曰:“臣素卑贱,君擢之闾伍之中,加之大夫之上,士卒未附,百姓不信,人微权轻,愿得君之宠臣,国之所尊,以监军,乃可。”于是景公许之,使庄贾往。

司马穰苴,是田完的后代子孙。齐景公时,晋国出兵攻打齐国的东阿和甄城,燕国进犯齐国黄河南岸的领土。齐国的军队都被打得大败。齐景公为此非常忧虑。于是晏婴就向齐景公推荐田穰苴,说:“穰苴虽说是田家的妾生之子,可是这人的文才能使大家归服、顺从;武略能使敌人畏惧。希望君王能试试他。”于是齐景公召见穰苴,跟他共同议论军国大事,齐景公非常高兴,任命他做了将军,率兵去抵抗燕、晋两国的军队。穰苴说:“我的地位一向是卑微的,君王把我从平民中提拔起来,置于大夫之上,士兵们不会服从,百姓也不会信任,人的资望轻微,权威树立不起来,希望能派一位君王宠信、国家尊重的大臣,来做监军,才行。”于是齐景公就答应了他的要求,派庄贾去做监军。

穰苴既辞,与庄贾约曰:“旦日日中会于军门。”穰苴先驰至军,立表下漏待贾。贾亲戚左右送之,留饮。日中而贾不至。穰苴则仆表决漏,入,行军勒兵,申明约束。约束既定,夕时,庄贾乃至。穰苴曰:“何后期为?”贾谢曰:“不佞nìng大夫亲戚送之,故留。”穰苴曰:“将受命之日则忘其家,临军约束则忘其亲,援枹鼓之急则忘其身。今敌国深侵,邦内骚动,士卒暴露于境,君寝不安席,食不甘味,百姓之命皆悬于君,何谓相送乎!”

既:后

于:在。状语后置句

表、漏:计时的木表和漏壶,分别通过日影的角度、水位的高度来计时(11A)

亲戚:宗亲、外亲和妻亲。古时有三种解释:亲指族内,戚言族外。先秦时可指至亲,如父母、妻、嫂及叔伯兄弟、子侄等。泛指内外亲属。

仆:使……倒

决:毁坏,破坏

行军:巡视军队

勒兵:治军,操练或指挥军队。

约束:缠缚;束缚。限制;管束。规章;法令。

何……为 :为什么呢

不佞: 1.没有才能。2.谦辞。称自己。 (11B)

枹鼓:鼓槌和鼓。指报警之鼓。喻指军旅。 (11C)

骚动:骚乱动荡

悬:系连,关联,维系

穰苴既辞,与庄贾约曰:“旦日日中会于军门。”穰苴先驰至军,立表下漏待贾。贾亲戚左右送之,留饮。日中而贾不至。穰苴则仆表决漏,入,行军勒兵,申明约束。约束既定,夕时,庄贾乃至。穰苴曰:“何后期为?”贾谢曰:“不佞nìng大夫亲戚送之,故留。”穰苴曰:“将受命之日则忘其家,临军约束则忘其亲,援枹鼓之急则忘其身。今敌国深侵,邦内骚动,士卒暴露于境,君寝不安席,食不甘味,百姓之命皆悬于君,何谓相送乎!”

穰苴向景公辞行后,便和庄贾约定说:“明天正午在营门会齐。”(第二天)穰苴率先赶到军门,立起了计时的木表和漏壶,等待庄贾。庄贾的亲戚朋友为他饯行,挽留他喝酒。已经等到了正午,庄贾还没到来。穰苴就打倒木表,摔破漏壶,进入军营,巡视营地,整饬军队,宣布了各种规章号令。等他部署完毕,已是日暮时分,庄贾这才到来。穰苴说:“为什么约定了时刻还迟到?”庄贾表示歉意地解释说:“朋友亲戚们给我送行,所以耽搁了。”穰苴说:“身为将领,从接受命令的那一刻起,就应当忘掉自己的家庭,来到军队宣布规定号令后,就应忘掉私人的交情,擂鼓进军,战况紧急的时刻,就应当忘掉自己的生命。如今敌人侵略已经深入国境,国内骚乱不安,战士们已在前线战场暴露,无所隐蔽,国君睡不安稳,吃不香甜,全国百姓的生命都维系在你的身上,还谈得上什么送行呢!”

召军正问曰:“军法期而后至者云何?”对曰:“当斩。”庄贾惧,使人驰报景公,请救。既往,未及反,于是遂斩庄贾以徇三军。三军之士皆振栗。久之,景公遣使者持节赦贾,驰入军中。穰苴曰:“将在军,君令有所不受。”问军正曰:“驰三军法何?”正曰:“当斩。”使者大惧。穰苴曰:“君之使不可杀之。”乃斩其仆,车之左驸,马之左骖,以徇三军。

军正:古代军中专职的执法官(11D)

期:约定时刻

徇:巡行示众

振栗:颤抖,指震惊害怕

驰:驾车马等奔跑,快跑

左驸:古代车箱外左外侧的立木。

左骖:古代驾车三马中左边的马。后用四马中间的两匹马叫“服”,左右两边的叫“骖”。

召军正问曰:“军法期而后至者云何?”对曰:“当斩。”庄贾惧,使人驰报景公,请救。既往,未及反,于是遂斩庄贾以徇三军。三军之士皆振栗。久之,景公遣使者持节赦贾,驰入军中。穰苴曰:“将在军,君令有所不受。”问军正曰:“驰三军法何?”正曰:“当斩。”使者大惧。穰苴曰:“君之使不可杀之。”乃斩其仆,车之左驸,马之左骖,以徇三军。

于是把军法官叫来,问道:“军法上,对约定时刻迟到的人是怎么说的?”回答说:“应当斩首。”庄贾很害怕,派人飞马报告齐景公,请他搭救。报信的人去后不久,还没来得及返回,就把庄贾斩首,向三军巡行示众,全军将士都震惊害怕。过了好长时间,齐景公派的使者才拿着节符来赦免庄贾。车马飞奔直入军营。穰苴说:“将领在军队里,国君的命令有的可以不接受。”又问军法官说:“驾着车马在军营里奔驰,军法上是怎么规定的?”军法官说:“应当斩首。”使者异常恐惧。穰苴说:“国君的使者不能斩首。”就斩了使者的仆从,砍断了左边的夹车木,杀死了左边驾车的马,向三军巡行示众。

士卒次舍井灶饮食问疾医药,身自拊循之。悉取将军之资粮享士卒,身与士卒平分粮食。最比其羸弱者,三日而后勒兵。 (12B) 病者皆求行,争奋出为之赴战。晋师闻之,为罢去。燕师闻之,度水而解。于是追击之,遂取所亡封内故境而引兵归。 (摘编自《史记·司马穰苴列传》)

次:临时驻扎和住宿

井灶:掘井立灶

问:问候;慰问

拊循:亦作“ 拊巡 ”。安抚;抚慰

比:1、勾结;偏爱(例:君子周而不比,小人比而不周。立其子,不为比。) 2、接近;亲近(例:使小国事大国,大国比小国。)

羸弱:1、瘦弱。2、指身体瘦弱的人。3、指贫弱无依的百姓。

解:解除,解围

封:国土,土地

引:率领,带领

士兵们安营扎寨,掘井立灶,饮水吃饭,探问疾病,安排医药,田穰苴都亲自过问并抚慰他们。还把自己作为将军专用的物资粮食全部拿出来款待士兵。自己和士兵一样平分粮食。把体弱有病的统计出来进行特别照顾。三天后重新整训军队,准备出战。病弱的士兵也都要求一同奔赴战场,争先奋勇地为他战斗。晋国军队知道了这种情况,就把军队撤回去了。燕国军队知道了这种情况,便渡过黄河向北撤退,而围困解除,于是齐国的军队趁势追击他们,收复了所有沦陷的领土,然后率兵凯旋。

士卒次舍井灶饮食问疾医药,身自拊循之。悉取将军之资粮享士卒,身与士卒平分粮食。最比其羸弱者,三日而后勒兵。 (12B) 病者皆求行,争奋出为之赴战。晋师闻之,为罢去。燕师闻之,度水而解。于是追击之,遂取所亡封内故境而引兵归。 (摘编自《史记·司马穰苴列传》)

乙

【兵谈第二】将者,上不制于天,下不制于地,中不制于人。宽不可激而怒,清不可事以财。夫心狂、目盲、耳聋,以三悖率人者,难矣。

【制谈第三】凡兵,制必先定。制先定则士不乱,士不乱则刑乃明。金鼓所指,则百人尽斗。陷行乱陈,则千人尽斗。覆军杀将,则万人齐刃。天下莫能当其战矣。

【武议第八】凡兵,不攻无过之城,不杀无罪之人。夫杀人之父兄,利人之货财,臣妾人之子女,此皆盗也。故兵者,所以★诛暴乱、禁不义也。兵之所加者农不离其田业贾不离其肆宅士大夫不离其官府由其武议在于一人故兵不血刃而天下亲焉(《尉缭子》)

制:限制

于:被

宽:气量宽宏

清:清正廉洁

以:用。状语后置句

悖:荒谬;谬误

率:率领;带领。通“帅”

制:制度

陈:战阵;行列。前未到匈奴陈二里所

利:占;谋利

臣妾:使之为奴妾。

所以:用来……的

诛:讨伐

肆宅:店铺

武议:军事上的谋略、决策。

【兵谈第二】做将帅的人,必须上不受天时的限制,下不受地形的限制,中不受人为的限制。要气量宽宏,不可因刺激而发怒;要清正廉洁,不可被金钱所诱惑。如果任用态度轻狂,目光短浅,信息不灵的人来统帅军队,那就难于成功了。

【制谈第二】凡是统率军队,必须预先建立各种制度。各种制度建立了,士卒就不会混乱。士卒不混乱,纪律就严明了。这样,命令一经发出,成百的人都尽力战斗。冲锋陷阵时,成千的人都尽力战斗。歼灭敌军时,成万的人都协力作战,这样,天下就没有任何力量能够与它抗衡了。

【武议第八】凡是用兵,不要进攻无过的国家,不要杀害无辜的人民。杀害人家的父兄,掠夺人家的财物,奴役人家的子女,这些都是强盗的行为。战争的目的是平定暴乱,制止不义行为。对于被讨伐的国家,要使农民不离开他们的土地,商人不离开他们的店铺,官吏不离开他们的机关,因为用兵的目的,只在于惩罚祸首一人,所以能不必经过流血战斗就可得到天下的拥护。

【兵谈第二】将者,上不制于天,下不制于地,中不制于人。宽不可激而怒,清不可事以财。夫心狂、目盲、耳聋,以三悖率人者,难矣。

【制谈第三】凡兵,制必先定。制先定则士不乱,士不乱则刑乃明。金鼓所指,则百人尽斗。陷行乱陈,则千人尽斗。覆军杀将,则万人齐刃。天下莫能当其战矣。

【武议第八】凡兵,不攻无过之城,不杀无罪之人。夫杀人之父兄,利人之货财,臣妾人之子女,此皆盗也。故兵者,所以★诛暴乱、禁不义也。兵之所加者农不离其田业贾不离其肆宅士大夫不离其官府由其武议在于一人故兵不血刃而天下亲焉(《尉缭子》)

第二部分

古代诗歌阅读

(二)古代诗歌阅读(本题共 2 小题,9 分) 阅读下面这首唐诗,完成 15~16 题。

万山潭①作 孟浩然

垂钓坐磐石, 水清心亦闲。鱼行潭树下, 猿挂岛藤间。游女昔解佩②,传闻于此山。求之不可得, 沿月棹歌还。

《万山潭作》由孟浩然所作,诗中写了清静、悠闲,从神寄游女、归舟放歌的情境中,体现了诗人心境的悠闲、清静、旷达、淡泊。整首诗有动有静,冲淡之风,显隐于动静之中。

孟浩然(689—740),唐代诗人,字浩然,襄州襄阳(今湖北襄樊市)人。早年隐居家乡襄阳附近的鹿门山,闭门读书,以诗自娱。曾游历长江南北各地,巴蜀、吴越、湘赣等地都留下了他的足迹。四十岁时游长安,应进士不第。张九龄镇荆州时,署其为荆州从事,不久,患疽而卒,终年五十二岁。有《孟浩然集》。

注:①万山在襄阳西北、汉水南岸。

②磐石:大石

③据《列仙传》载,江妃二神女尝出游江汉之滨,逢郑交甫,交甫见而悦之, 因请其配饰,二女遂手解佩与之,交甫受而怀之,去数十步,佩与二女俱不见。

④沿月:月下顺流行船。棹歌:鼓棹而歌。乐府有《棹歌行》。

万山潭①作 孟浩然

垂钓坐磐石②, 水清心亦闲。

鱼行潭树下, 猿挂岛藤间。

游女昔解佩③,传闻于此山。

求之不可得 , 沿月④棹歌还。

白话译文:

我坐在潭边的石上垂钓,水清澈心境因此而悠闲。

鱼儿在树阴下游来游去,猿猴挂在枝上嬉戏打闹。

神女以玉佩相赠的故事,传说就发生在这座万山。

我既然无缘有如此奇遇,乘月色唱着歌荡桨而归。

万山潭作 孟浩然

垂钓坐磐石,水清心亦闲。鱼行潭树下,猿挂岛藤间。游女昔解佩,传闻于此山。求之不可得, 沿月棹歌还。

首联,写诗人孟浩然冲淡的心情和垂钓之乐。垂钓本身,已乐在其中,何况静坐磐石之上。一字“坐”更显安闲,并且潭水清澈,与闲适的心境相默契。诗中未提一个乐字,但乐字已融入闲淡之中。

颔联,“鱼行潭树下”,似不合理,盖鱼是水中之物,不可能行之于树下。细细体味,潭侧之树高于潭中之鱼,且树影映入潭水之中,鱼儿翕翕游动,自由自在。故“鱼行潭树下”。在这里,诗人虽没有正面描写树的倒影,但却可以领悟出树的倒影的荡漾美,与游鱼的动态美相互参差,更显出美的多样性。且“鱼行”与“猿挂”,一低一高,遥相呼应,更拓展出空间的距离美。“潭树下”与“岛藤间”,一潭一岛,一树一藤,一下一上,也显示出对称美。

万山潭作 孟浩然

垂钓坐磐石,水清心亦闲。鱼行潭树下,猿挂岛藤间。游女昔解佩,传闻于此山。求之不可得,沿月棹歌还。

颈联,借当地典故抒发情怀。曹植《洛神赋》中说:“交甫之弃言兮,怅犹豫而狐疑。”意思是郑交甫曾游于万山,巧遇两个游山的神女,羡慕不已,向神女索取佩带上的饰物,游女解佩赠之,但霎时,游女及佩饰均不见。郑交甫怅惘良久。这个美丽的神话,为万山潭增添了迷人的风采,也触动着诗人的心弦,并自然地引出下句诗来。

尾联,写心中向往,求之不得,于是月下放歌,乘舟而返。游女解佩的故事,给诗人以无穷的遐思。诗人不禁悠然神往,“沿”字用得亦极其神妙,更增添了月儿的动态美,表明不仅仅是一点月色,而是沿途通明,明月满舟,银辉一路,歌声不绝。此情此景,令人向往。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3 分)( )

A.诗人稳坐磐石之上垂钓,心境仿佛与水性相通,将自我沉浸于周遭景物之中。

B.鱼儿和猿猴一低一高,相映成趣;作为动景,又恰与上联稳坐之“静”形成对照。

C.后两联借助典故,把自己游山的过程说成是在“寻访神女和玉佩”,浪漫而有趣。

D.诗人为传说而神往却求之不得,只得与当年的郑交甫一样心怀遗憾,郁闷而归。

【解析】诗人虽求之不得,也并不沮丧,而是唱着歌乘兴归去。

参考答案:D

D

16.闻一多称此诗贵在“冲淡”,“甚至淡到令你疑心到底有诗没有,淡到看不见诗了,才是真正孟浩然的诗”。请结合诗句,对本诗“淡”的特点加以说明。(6 分)

解析:闻一多在《唐诗杂论》中曾这样评价孟浩然诗歌的艺术特点:“真孟浩然不是将诗紧紧地筑在一联或一句里,而是将它冲淡了平均地分散在全篇中,淡到看不见诗了,才是真正孟浩然的诗。”从孟诗朴实平淡的语言,纯真的情感,诗歌色彩的清淡上,可以看出诗人对平淡的偏爱。明人胡应麟称孟诗为“淡”、“简淡”、“清空雅淡”(《诗薮内编》卷四、卷五)实为中肯之论。如《过故人庄》:“故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。”一诗,元代方回《瀛奎律髓》卷二十三评价说:“此诗句句自然无刻划之迹。”清人黄生《唐诗摘钞》则评之曰:“全首俱以信口道出,笔尖几不着点墨。浅之至而深,淡之至而浓,老之至而媚。火候至此并烹炼之迹俱化矣”。

16.闻一多称此诗贵在“冲淡”,“甚至淡到令你疑心到底有诗没有,淡到看不见诗了,才是真正孟浩然的诗”。请结合诗句,对本诗“淡”的特点加以说明。(6 分)

参考答案:

①意象素雅清淡:诗中的万山潭水色彩清淡;石、鱼等意象也不着雕饰,清朗简洁。

②情感闲适恬淡:诗人心境平和纯粹、安然自得,没有激烈的争斗之心、忧愁之情。

③语言简洁淡雅:五言律诗文辞简洁,用词朴实,不事雕琢、不尚华丽,明白如话。

④结构自然冲淡:四联融诗人所为、所见、所想于一体,如散文般自然地生出情趣。(每点2分;任意答出三点即可满分;其他答案言之成理亦可。)

补充细则:如答巧妙运用“游女解佩”的典故,答出淡然之意,也可酌情赋分。

(三)名篇名句默写(本题共 1 题,6 分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

【2003 课标实验版选做】

(1)荀子《劝学》中的“ , ”两句,用踮脚和爬山 所得的两种视野相比较,形象地说明了“君子善假于物”的道理。

(2)刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》用“ , ” 两句委婉而贴切地表达了对故友的怀念、对岁月流逝的感叹。

(3)李白在《蜀道难》中的“ , ”连续使用数量词,写出了山岭的曲折蜿蜒。

17.【2003课标实验版选做】(1)吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。(2)怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。(3)青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

【2017 课标标准版选做】

(1)荀子《劝学》中的“ , ”两句,用踮脚和爬山所得的两种视野相比较,形象地说明了“君子善假于物”的道理。

( 2 )张孝祥《念奴娇·过洞庭》中描绘水天辉映,天地一片纯净晶莹的句子是“ , ”。

(3)李白在《蜀道难》中的“ , ”连续使用数量词, 写出了山岭的曲折蜿蜒。

【2017课标标准版选做】(1)吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。(2)素月分辉,明河共影。【解析:不能写“表里俱澄澈”,此句着重表现主客合一】(3)青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

第三部分

语言文字应用

阅读下面的文字,完成下面 18~20 小题。①只有中国这样的国家、这样的政治制度,宁可牺牲一段时间的经济,也要对人民负责,对世界负责。中国人民怀着强烈的家国情怀, ,共战疫情。世卫组织总干事谭德赛感叹, 由于中国为世界防疫事业设立的新标杆,而为国际社会共同对抗疫情创造了一个宝贵的窗口期。②实际上,西方对中国的文化偏见一直都在。只不过这次突然 的疫情,给了他们一个落井下石的新机会。不过,这一次他们被整个中国模式给震撼了,14 亿人同时戴口罩,可以一起宅在家里渡过这个难关,一批一批的医务人员、解放军、志愿者冲到前线,这在西方是 的。③其实今天的世界经济早已是密切联系的一个整体,一损俱损,一荣俱荣。湖北是全球汽车供应的关键区域,因为 疫情,全球汽车产业掀起了一场停产危机,从日产到韩国现代都因为中国供应的零部件短缺而受重创。德国近三分之一的企业遇到供货问题,连美国的药品供应也出现了危机。④在这个意义上,中国抗疫模式,就是构建人类命运共同体的实际行动。这和美国那种美国优先、极端自私、 、零和博弈的模式截然不同。从短期来看,中国模式意味着中国一国承担更多的责任和代价。但中国人相信“天下为公”,相信“得道多助,失道寡助”。中国推动着对整个人类负责的抗疫模式,必将赢得更多的朋友与更广泛的共同利益。俄罗斯政治学者马尔科夫说,从中国的表现可以看出,这是一个真正伟大的国家,它独自承受了打击,保护了全人类。

18.依次填入文中横线上的词语,字音字形及语义全都恰当的一项是(3 分)

A.同仇敌忾 暴发 束手无措 新冠(guàn) 荒诞无稽(jī)

B.众志成城 爆发 望尘莫及 新冠(guān) 尔虞(yǔ)我诈

C.众志成城 暴发 不可思议 新冠(guān) 以邻为壑(hè)

D.同仇敌忾 爆发 无能为力 新冠(guàn) 专横跋扈(hù)

18.C【解析】本题考查学生语言建构与应用中字音、字形、近义成语的辨析能力。①“同仇敌忾”指全体一致痛恨敌人;“众志成城”是指万众一心,像坚固的城墙一样不可摧毁,比喻团结一致,力量无比强大。此处根据语境应使用后者。②“暴发”与“爆发”均为动词,都是“突然发作”的意思,但二者的使用范围有所不同:“暴发”多用于山洪、大水或疾病等具体事物;“爆发”可用于具体事物,如火山,也可用于抽象事物,如革命、起义、运动等重大事变,再如力量、情绪等等。根据具体语境应使用前者。③“不可思议”原有神秘奥妙的意思,现多指无法想象,难以理解;“望尘莫及”指远远望着前面人马行走时扬起来的尘土而追赶不上,比喻远远落在后面,也常用作和人比较时自谦的话;“束手无措”指遇到问题,就像手被捆住一样,一点办法也没有;“无能为力”指不能施展力量,使不上劲或没有能力去做好某件事情、解决某个问题。此处根据具体语境应强调难以理解和想象,所以使用“不可思议”最合适。④“新冠”的“冠”是“冠状病毒”的意思,属于名物义,如冠心病,读音为“guān”。⑤“以邻为壑”指拿邻国当做大水坑,把本国的洪水排泄到那里去,现比喻只图自己一方的利益,把困难或祸害转嫁给别人;“荒诞不稽”指十分荒唐离奇,毫无根据;“尔虞我诈”指互相猜疑、互相欺骗,“虞”读音为“yú”;“专横跋扈”指专断蛮横,任意妄为,蛮不讲理。根据语境和读音,应该选择“以邻为壑”。

19.文中画横线的句子存在语病问题,下列修改最恰当的一项是(3 分)

A.因为中国为世界防疫事业设立了新标杆,所以也为国际社会对抗疫情制造了一个宝贵的窗口期。

B.中国不是为国际社会对抗疫情制造了一个宝贵的窗口期,而是为世界防疫事业设立了新标杆。

C.中国为世界防疫事业设立了新标杆,更是为国际社会共同对抗疫情创造了一个宝贵的窗口期。

D.中国不仅为国际社会共同对抗疫情创造了一个宝贵的窗口期,也为世界防疫事业设立了新标杆。

19.D【解析】本题考查学生语言建构与应用中递进复句中的连词搭配、动宾搭配以及语序问题的辨析能力。“为国际社会共同对抗疫情创造了一个宝贵的窗口期”谈中国举措对世界抗击疫情提供的短期帮助,意义相对较小;而“为世界防疫事业设立了新标杆”谈中国举措对世界防疫事业起到的典范作用,意义相对较大,所以本句应该是递进关系复句。而“窗口期”只能和“创造”搭配,故选D。

20.下列各句中的引号和文中画波浪线句子的引号作用相同的项是(3 分)

A.2000 年,阿根廷的马拉多纳被国际足联评选为“世纪球王”。

B.南京本地有句谚语:“小雪腌菜,大雪腌肉。”

C.人们总是喜欢把生命的时间用“度日”来概括。

D.还有几位“大师”捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路挂过去,叫做“发扬国光”。

20.B【解析】本题考查学生标点符号用法的辨析能力。B项,标示直接引用的内容。A项,是特殊称号;C项,是需着重论述的内容;D项,是反语。

21.①最强调“私有”的东西是粮食(关键词:私有、粮食)②加了个“八”(关键词:八)③都是一个不断“分离”的过程(关键词:不断、分离)(每空2分)

21.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 12 个字。(6 分)

韩非子记载了仓颉造字时的一个思路。仓颉想给公开的“公”和自私的“私”造字。“私” 字的意思有点抽象,用什么字形来表达呢?想来想去,他找到了一个造字的好办法:画一个圆圈, 圈里的东西都是我的,也就是“ ”(厶)。在古人心中, ① 。于是他在“ ”(厶)旁加一个“ ”(禾),创造出“ ”(私)字,强调这是我私有的财物。“公”和“私”的意思相反,把私有的财物分给大家,就是“公”的意思。于是,他在“厶”的上面 ② 。在古人眼中,一先分为二,二又分为四,四再分为八, ③ 。因此“八”可以表示“分”的意思,把“私”用“八”不断地分开,这就是“ ”(公)。

22.阅读下面新闻,请简要概括“九章”量子计算机的优势,字数不超过 30 个字。(5 分)

2020 年 12 月 3 日《科学》发表了一篇重磅论文。中国团队研发的量子计算机“九章”实现了对高斯玻色取样任务的快速求解,速度比谷歌的超导量子计算机“悬铃木”快 100 亿倍。在中科大,记者见到了“九章”:3 平方米左右的实验桌上摆满了部件,另一张桌子上摆放着接收器。传统计算机由于晶体管和芯片材料的限制,其体积的减小是有限的。而每个量子元件尺寸都在原子尺度,构成的量子计算机自然也没有那般庞大。“九章”使用光量子计算,和原子、离子、超导电路等类型的量子计算机相比,它可以在室温下运行,但在量子比特增加上要比超导体系的量子计算机更难。

22.①运算速度快;②体积小;③对运行环境要求较低。(答出一点得1分;答出两点得3分;答出三点得5分。)

第四部分

作文

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一:1914年圣诞节,第一次世界大战的法国战场上出现了奇异的一幕:战线两侧的同盟国和协约国士兵不约而同地放下武器,爬出战壕,走到曾经的“无人区”庆祝节日,交换礼品。这就是著名的“圣诞节停战”。人性的光芒终未被残酷的战争所掩埋。

材料二:2007年,科特迪瓦内战频仍。足球明星德罗巴提议将3月的非洲杯预选赛放在叛军首都布尔凯举行,并邀请 200名政府军前往观战,还送给叛军领袖一双印着“为了和平而团结”的球鞋。这是内战爆发以来双方首次没有敌意的见面,最终科特迪瓦5球大胜,大家共同欢呼。足球竟成为了化解战争的和平使者。

材料三:和平与发展是时代主题,也是不可抗拒的历史潮流。面对人类面临的挑战,世界各国应该加强团结而不是制造隔阂、推进合作而不是挑起冲突,携手共建人类命运共同体,造福世界各国人民。

——习近平在 2020 年 11 月 12 日的《第三届巴黎和平论坛致辞》

2020年还剩下最后几天,校团委计划举办一个“祈愿世界和平”的主题团会,请你围绕上述材料,结合你的感受和思考写一篇发言稿。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于 800 字。

一、材料分析

这是一则任务驱动型材料作文,由材料、任务和写作要求构成。

本题给出了三则材料,第一则材料介绍了"圣诞节停战"事件,强调了"人性的光芒终未被残酷的战争所掩埋"。第二则材料讲述了球星德罗巴通过足球比赛使科特迪瓦内战双方和解的故事,强调"足球成了化解战争的和平使者"。第三则材料引用了习近平主席的致辞,突出"和平与发展是时代主题"。考题最后引入了校团委"祈愿世界和平"主题团会的情境,要求学生一篇发言稿。

结合这四个方面的信息可以看出,提示材料和写作任务是以"和平"为主题组织的。

结合这四个方面的信息可以看出,提示材料和写作任务是以"和平"为主题组织的。

材料一、材料二谈的是战争时期因为某个特殊契机而迎来的和平∶材料一中的敌对双方以圣诞节为契机,自发停战,庆祝节日,表明人性之中天然有对和平的渴望;材料二中的足球比赛是化解战争的有效手段,让敌对双方搁置敌意,共同为比赛欢呼。

材料三更偏向道理的阐述,正面背定了"和平"的价值,并据此提建议∶和平是时代主题、历史潮流、人心所向;我们应秉持和平的理念,团结合作,共筑人类命运共同体。

二、立意解读

结合三则材料和作文情境,考生可以围绕"和平"这一主题,表明"崇尚和平"的共识、"祈求和平"的愿望。

战争为节日和足球让路,或者说共同的节日和爱好驱散了战争的阴云,这是人类理性和良知的胜利,是人们在战争的血雨中撕开的一小段明净的时空。人们常常并不屈服于暴力,却不得不届服于美好和温暖,这个哲学命题值得所有人深思。战争里,人们依然能从心底生出一种可以称之为美好或圣洁的情愫,会真诚地为之祈祷∶让这一刻长久些,再长久些,直至永恒。

另外可以深入思考如下问题∶什么是和平 为什么说和平是人心所向、时代主题 为什么世界上、历史上又会产生战争 和平和战争的关系是怎样的 圣诞节、足球对于战争、和平的意义是什么 足球成为"和平的使者"带给我们什么启示 今天,我们该如何制止战争,守护和平

三、立意参考

01.和平是历史潮流、人心所向、时代的主题

02.铸剑为犁、化干戈为玉帛

03.反对战争,抛下敌意,拥抱和平

04.对和平的渴望,能超越一切纷争

05.总有比战争更宝贵、更崇高的东西

06.寻找和平使者,守护来之不易的和平

07.团结合作,共筑人类命运共同体

四、优秀标题

01.让和平之花绽放

02.和平之光终将驱散黑暗

03.愿和平之鸽自由飞翔

04.携手世界,共护和平

05.千里共日月,万里同呼吸

06.铸剑以为犁,携手唤和平

07.美美与共,天下大同

08.反战止战,心向和平

09.祈愿和平发展时,同筑命运共同体

五、素材搜集

1、打开书本,回望历史的天空,硝烟滚滚,枪炮轰鸣,战火熊熊。60多年前的一幕又现眼前:

中国,东北某村庄,烈火熊熊……

苏联,斯大林格勒,硝烟涨天……

法国,诺曼底海滩,血肉横飞……

凄厉的轰炸,遍野的哀号,刺眼的鲜血,堆积的尸体,倾颓的房屋……

幽静的小路,路边排满死尸,一个孩子若无其事地走过……

2、2005年5月,德国总理施罗德给俄罗斯报纸撰文,对纳粹德国发动的侵略战争给俄罗斯及其他各国人民造成的伤害表示道歉。德俄两国政府均强调,“绝对不要再有战争,绝对不要再有暴力。”

3、当今威胁世界和平与发展的因素有哪些?

局部战争从未间断。霸权主义、强权政治依然存在。恐怖活动频繁发生,危害人们的安宁。

4、解决和平与发展问题的有效途径

坚决地反对霸权主义和强权政治,改变旧的国际秩序,建立以和平共处五项原则为基础的有利于世界和平与发展的国际新秩序。

5、是谁打破了宁静的世界,却让战火烧透人类的家园?是谁抹去了孩童的欢笑,却让泪水淘尽生命的硝烟?是谁偷走了皎洁的月光,却让烈火烧出地狱般的辉煌?是谁遮住了人类的视野,让白鸽的羽毛插满秃鹰血腥的身躯?是谁蒙蔽了智慧的认知,让繁花般的生命如此落英飞洒?

6、战争,一直与人类的历史相随而行。“所有的战争都是内战,因为所有的人类都是同胞。”无论是非正义战争还是正义战争,无论是侵略者还是被侵略者,都免不了死亡,而作为个体的“人”,在世上活着的时间毕竟很有限,从这个意义上讲,“人”应该好好活着,享受生命的恩赐,而不该去做炮灰。

感谢关注

2021届高三第一次T8联考

高 三 语 文

2021年1月6日

2021届高三阶段性考试语文试卷及讲评课件

目录

现代文阅读

语言文字应用

古诗文阅读

作文

第一部分

现代文阅读1

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3 分)

A.因为“文明型国家”代表了中国与西方主流话语权的交锋和博弈,所以它必将有利于中国进行国际政治制度的比较和预测。

B.中国只有不断加大国际传播的力度,积极参与传媒市场的竞争,才能更好地将中国形象呈现出来,进而赢得国际友人的认可。

C.话语权决定主动权,传播力决定影响力。所以为了讲好中国故事,传播好中国声音,我们必须着力增强中国话语的国际影响力。

D.中国主流媒体在各国的影响力和传播力不尽相同,因而造成了发展中国家的受访者与发达国家的受访者对中国的认知度不同。

【解析】本题考查学生理解分析逻辑关系的能力。A项,强加因果。根据材料一判断“比较预测”和“交锋博弈”为递进关系。C项,逻辑混乱。“讲好中国故事,传播好中国声音”和“着力增强中国话语的国际影响力”都是提升中国形象的重要方式。D项,无中生有。

答案:B

2.根据三则材料,下列说法不正确的一项是(3 分)( )

A.一个国家的崛起必须伴随文化的自信,如果当初中国不坚持走自己的道路,而对西方亦步亦趋,中国的命运必定面临重大危机。

B.绵延数千年的古老文明是中国崛起的决定性因素,是它使中国成为了“文明型国家”,并最终实现了对西方模式的超越。

C.我国虽然在国际传播能力建设中取得了重大的成果,但是也要正视其中存在的困境,并需要通过自塑和他塑的方式来解决这些问题。

D.关于我国在海外的国家形象,一些研究已经能从传播受众、传播渠道等角度展开分析,为我国传播策略的改进提供参考。

【解析】本题考查学生整合文中信息并进行合理推断的能力。B项,推断不合理。根据原文对“文明型国家”的界定,传统与现代的深度融合才是中国崛起的决定性因素。

答案:B

3.下列对材料一材料二论证的相关分析,不正确的一项是(3 分)()

A.两则材料均使用了开门见山的方式直接提出全文的中心论点,然后再逐步深入,展开其丰富论证。

B.材料一始终围绕“文明型国家”核心概念展开论证,材料二则侧重讨论如何塑造国家形象的议题。

C.两则材料说理清晰、逻辑严密,论证方法上材料一使用了对比论证,而材料二则使用了引用论证。

D.两则材料共同提出相同的观点——要想让世界真正读懂中国,就必须建构中国自己的话语体系。

【解析】本题考查考生分析论点、论据、论证方法和论证结构的能力。A项,“开门见山”分析错误。文章中心论点是第二自然段提出的关于“文明型国家”核心概念的界定,而开篇提出“中国话语权”主要是为了引出下文。

答案:A

【参考答案】

①“文明型国家”是将传统而古老的文明与超大型现代国家特征的重叠和融合;

②“文明型国家”对外来文明能兼容并蓄,但它却不会被任何外来文明所同化;

③“文明型国家”坚持自己的发展道路,既学习别人之长,也发挥了自己优势。(每点2分,任答两点得满分。)

4.请结合材料内容,简要概括“文明型国家”的特征。(4 分)

【解析】

依据材料一:第2节“文明型国家”指的是一个延绵不断长达数千年的古老文明与一个超大型现代国家几乎完全重合的国家”;第3节“我们古老文明形成的许多传统使得中国能融合古代文明与现代文明的长处”“文明型国家”的文明基因太强大了,如果这样的国家要被全盘西化的话,它必定走向混乱、分裂乃至解体”;第4节“中国崛起的主要原因是坚持了自己的发展道路,既学习了别人之长,也发挥了自己的优势,特别是自身的许多传统与现代相结合所形成的优势,实现了一种对西方模式的超越”。

【参考答案】

①我国媒体应全面建构中国话语体系,大力推广中国理念和主张。

②创新对外宣传方式,讲好中国故事,增强国际话语权,向世界展现真实中国。 ③借助当地的传统媒体和新媒体发声,让海外民众通过本国媒体了解和认识中国。(每点2分;其他答案言之成理即可。)

5.面对某些西方国家抹黑中国的不实报道和宣传,请你结合材料,提出合理的应对措施。(6 分)

【解析】

依据材料二:第1节“讲好中国故事,传播好中国声音, 是解决好“挨骂”问题的有效路径,也是中国国家形象自塑与他塑的关键所在”;第2节“国家形象的塑造要求增强国际话语权”“必须坚持独立自主的方针,用中国理论阐释中国实践,用中国实践升华中国理论,更加鲜明地展现中国思想,更加响亮地提出中国主张,建构属于中国自己的话语体系”。

提示:关注材料三图表中的主题:“海外受访者了解中国的主要渠道”

第一部分

现代文阅读2

6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是(3 分)( )

A.小说描写了在抗美援朝战斗中,中国战士与美军战俘之间的一段对话,透过美国人的视角表达了对在天气极度严寒、缺乏战斗装备的情况下依然顽强战斗的中国战士的崇敬之意。

B.小说中的对话描写,让我们能清晰感受到这位志愿军战士对和平幸福生活充满了憧憬与向往,但他更明白争取这样的生活必须靠中国人的自立自强。

C.一无所有的中国人在坚守高地,而装备精良的美国人却在“逃亡”,这一对比尤为鲜明地突出了中国军人意志上的坚不可摧,深化了小说的主旨。

D.王尽美说“我们投降过”是指中国因为自己的孱弱而在曾经经历的那些侵略战争中受尽屈辱和欺凌,而“现在把善良收起来了”则是指中国再也不会软弱地把希望寄托在“投降”上。

【解析】本题考查考生对小说内容分析理解的能力。A项,“以美国人的视角表达崇敬之情”结论错误,小说中明显二人之间并未达成一种沟通和统一,美国人始终认为这是一种“野蛮人的勇敢”。

【参考答案】A

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3 分)()

A.小说注重使用生动形象的修辞格来增强小说的艺术性,比如“像是冬天里冻硬了的麦秆”“身体像块干透了的黄泥,稍一用力就会碎掉”使用比喻来说明年轻战士的身体已经疲惫虚弱到极点。

B.小说多处使用心理活动描写,比如:“布宁有些失望”,“布宁有些伤感”,“他想对这个中国人说点什么,可对方太情绪化了,什么也听不进去”等等,增强了小说的真实感和感染力。

C.小说善用细节呼应,开头的“身子热了,反倒发起了抖”和结尾的“王尽美又开始发起抖来”,再比如首尾出现的“头顶的月光”等等,在形成了首尾照应的同时,也渲染了战地环境的恶劣。

D.小说开始交代了对话双方的姓名,但是后文展开故事情节时却多次使用“对面的中国人”来指代王尽美,这样故意制造抽象称谓,暗示了两个士兵背后国籍、阵营、立场等方面的差异和对立。

【解析】本题考查考生对小说艺术手法效果的鉴赏能力。“头顶的月光”并没有渲染环境的恶劣。

【参考答案】C

【参考答案】

标题中的“文明”和“野蛮”均使用反语。

①“文明”:表面是指的美国文化和精神,而这种文明必须用战争来推广。这种典型的美式思维用极其霸道、自以为是的大棒式武力侵略来强行灌输自己所谓的文明,而根本不在意被侵略者是否能接受的方式恰恰是最野蛮的行径。

②“野蛮”:表面意是指中国人的“不吝惜生命的疯狂”,其实是指被迫用战争来捍卫国家的独立自由和民族的尊严,是经历了无数苦难的洗礼之后的中华民族最朴素最真挚的信念,这正是最高程度的民族自觉,才是真正的文明。

(每点2分;其他答案言之成理即可。)

8.小说中处处充满战争的“野蛮”与残酷,却以“文明”为题,请简要分析“文明”与“野蛮”的内蕴。(4 分)

【解析】

看懂题干中隐含的提示词,首先要能理解反语这种修辞格,即正话反说或反话正说。文本中的“文明”“野蛮”均用了这种手法。

内蕴的解答要点要注意文本的表面含义、文本背后反语的深层含义以及作者的主旨义与社会义。

9.小说以对话展开情节,却以谁也“没听懂”对方的话作结,这样写有何效果?请结合全文简要赏析。(6 分)

【解析】

审题是精准作答的重要部分,要读懂题干要求,抓住解题重点。本题中的“没听懂”作为内容需要解读;“作结”意指小说的结尾的效果。

“以谁没听懂对方的话作结”的表达效果要兼顾到情节的安排效果、人物形象的塑造效果、主旨的表达效果、小说结尾的艺术效果。

【参考答案】

①留白式结尾。谁也“没听懂”对方的话与前文二人交流的顺畅形成了鲜明的反差,结尾处的“没听懂”给读者心理上留下了一个思考的空间。

②塑造鲜明形象。谁也“没听懂”是将同为军人,但来自两个完全不同世界的人物对立起来;对比的设计鲜明塑造了人物形象,使读者能走进人物的心灵深处。

③彰显小说的主题。“没听懂”是一种象征手法,暗示了两种思想文化的隔阂:两者格格不入,在文化上存在深深的隔阂和误解。

(每点2分;其他答案言之成理即可。)

第二部分

文言文阅读

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3 分)

A.兵之所加者/农不离其田/业贾不离其肆/宅士大夫不离其官/府由其武/议在于一人故/兵不血刃而天下亲焉/

B.兵之所加者农不离/其田业贾不离/其肆宅士大夫不离/其官府由其武议/在于一人/故兵不血刃而天下亲焉/

C.兵之所加者/农不离其田业/贾不离其肆宅/士大夫不离其官府/由其武议/在于一人/故兵不血刃而天下亲焉/

D.兵之所加者/农不离其田业/贾不离其肆宅/士大夫不离其官府/由其武/议在于一人故/兵不血刃而天下亲焉/

10.C【解析】原文句读:兵之所加者,农不离其田业,贾不离其肆宅,士大夫不离其官府,由其武议,在于一人,故兵不血刃而天下亲焉。

译文:对于被讨伐的国家,要使农民不离开他们的土地,商人不离开他们的店铺,官吏不离开他们的机关,因为用兵的目的,只在于惩罚祸首一人,所以能不必经过流血战斗就可得到天下的拥护。

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3 分)

A.表和漏都是古代计时的工具,分别通过日影的角度、水位的高度来计时。

B.不佞,意思是自己没有才能,是一种用于自称的谦辞,也叫作不吝。

C.鼓是战鼓,枹是鼓槌,古代用击鼓传达军事指令,因此枹鼓可代指战事、军阵。

D.军正,是古代军中专职的执法官,因此司马穰苴遇事向他询问军法细则。

【解析】不佞不是不吝。不吝是不吝惜的意思,是用于征求意见时的客套话。选B

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3 分)

A.司马穰苴有自知之明。他虽受到晏婴和齐景公的赏识,得到提拔,但仍主动请求齐景公派出宠臣担任监军。齐景公答应了他,派亲信庄贾随军。

B.司马穰苴体恤士卒。对于士兵的饮食起居等各类事宜,他都亲自过问。有伤病的士兵得到了照顾,心怀感激,也斗志昂扬地请战。

C.《尉缭子》强调战争的正义性。司马穰苴面对已经没有战意的晋燕联军,仍执意展开进攻、乘胜追击,是《尉缭子》所反对的不义之战。

D.《尉缭子》对军事实践作出了理论总结。结合两则材料,我们能看出古代军事家们重视治军、“将在外,君命有所不受”等一贯的思想。

C【解析】原文:晋师闻之,为罢去。燕师闻之,度水而解。于是追击之,遂取所亡封内故境而引兵归。

晋国、燕国入侵齐国,司马穰苴守护国民,率军反抗,收复失地,所发动的是正义之战。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8 分)

(1)穰苴虽田氏庶孽,然其人文能附众,武能威敌,愿君试之。

(2)夫杀人之父兄,利人之货财,臣妾人之子女,此皆盗也。

13.(1)穰苴虽然是田氏的妾生的孩子,可是这人的文才能使大家归附、顺从,武略能使敌人畏惧,希望君王能任用他。

评分细则:“庶孽”可解释为“庶出的孩子”;“附”“威”是使动用法,每点1分,基本句意1分。另外“愿”也可以视为重点字词,表希望。

(2)杀害人家的父兄,掠夺人家的财物,奴役人家的子女,这些都是强盗的行为。

评分细则:“利”可解释为“掠夺”、“占有”、“谋求”等;“臣妾”名词活用,也可译为“使……成为奴仆”;“此皆盗也” 要能译出判断句式。每点1分,基本句意1分。

14.司马穰苴为什么要处死庄贾?请结合两则材料加以分析。(3 分)

14.①庄贾身为监军,却迟迟未到,耽误了军队的行程,违反了军纪。

②司马穰苴试图通过此举,达到严明军纪,树立权威的目的。

③《尉缭子》指出,统帅须先建立制度,树立威信(或统帅有独立处置军中事务的权力)。

(评分细则:每点1分,其他答案言之成理即可。第一点得分点为“违反军纪”第二点得分点为“严明军纪”,第三点得分点为“先建制度”。直接引用原文则不予赋分。)

召军正问曰:“军法期而后至者云何?”对曰:“当斩。”

既往,未及反,于是遂斩庄贾以徇三军。三军之士皆振栗。

【制谈第三】凡兵,制必先定。制先定则士不乱,士不乱则刑乃明。金鼓所指,则百人尽斗。陷行乱陈,则千人尽斗。覆军杀将,则万人齐刃。天下莫能当其战矣。

阅读下面的文言文,完成 10~14 题。

司马穰苴 jū者,田完之苗裔也。齐景公时,晋伐阿、甄,而燕侵河上,齐师败绩。景公患之。晏婴乃荐田穰苴曰:“穰苴虽田氏庶孽,然其人文能附众,武能威敌,愿君试之。”景公召穰苴, 与语兵事,大说之,以为将军,将兵扞 hàn 燕晋之师。穰苴曰:“臣素卑贱,君擢之闾伍之中,加之大夫之上,士卒未附,百姓不信,人微权轻,愿得君之宠臣,国之所尊,以监军,乃可。”于是景公许之,使庄贾往。

河:黄河 患:忧虑

苗裔:世代较远的子孙

庶孽:妃妾所生之子。犹树有孽生,故称。

附:使归附 威:使畏惧

兵事:战事,战争。此处译为:军国大事

说:高兴

扞:同捍。(1)抵御;抵抗。(2)保护;保卫。 (4)触犯

素:一向 擢:提拔

闾伍: “五家为比,十家为联;五人为伍,十人为联;四閭为族,八閭为联:使之相保相受;刑罚庆赏相及相共,以受邦职,以役国事,以相葬埋。”闾、伍均为古代民户编次的单位,后以“闾伍”指平民所居。

附:服从 信:信任

以:来

司马穰苴者,田完之苗裔也。齐景公时,晋伐阿、甄,而燕侵河上,齐师败绩。景公患之。晏婴乃荐田穰苴曰:“穰苴虽田氏庶孽,然其人文能附众,武能威敌,愿君试之。”景公召穰苴, 与语兵事,大说之,以为将军,将兵扞燕晋之师。穰苴曰:“臣素卑贱,君擢之闾伍之中,加之大夫之上,士卒未附,百姓不信,人微权轻,愿得君之宠臣,国之所尊,以监军,乃可。”于是景公许之,使庄贾往。

司马穰苴,是田完的后代子孙。齐景公时,晋国出兵攻打齐国的东阿和甄城,燕国进犯齐国黄河南岸的领土。齐国的军队都被打得大败。齐景公为此非常忧虑。于是晏婴就向齐景公推荐田穰苴,说:“穰苴虽说是田家的妾生之子,可是这人的文才能使大家归服、顺从;武略能使敌人畏惧。希望君王能试试他。”于是齐景公召见穰苴,跟他共同议论军国大事,齐景公非常高兴,任命他做了将军,率兵去抵抗燕、晋两国的军队。穰苴说:“我的地位一向是卑微的,君王把我从平民中提拔起来,置于大夫之上,士兵们不会服从,百姓也不会信任,人的资望轻微,权威树立不起来,希望能派一位君王宠信、国家尊重的大臣,来做监军,才行。”于是齐景公就答应了他的要求,派庄贾去做监军。

穰苴既辞,与庄贾约曰:“旦日日中会于军门。”穰苴先驰至军,立表下漏待贾。贾亲戚左右送之,留饮。日中而贾不至。穰苴则仆表决漏,入,行军勒兵,申明约束。约束既定,夕时,庄贾乃至。穰苴曰:“何后期为?”贾谢曰:“不佞nìng大夫亲戚送之,故留。”穰苴曰:“将受命之日则忘其家,临军约束则忘其亲,援枹鼓之急则忘其身。今敌国深侵,邦内骚动,士卒暴露于境,君寝不安席,食不甘味,百姓之命皆悬于君,何谓相送乎!”

既:后

于:在。状语后置句

表、漏:计时的木表和漏壶,分别通过日影的角度、水位的高度来计时(11A)

亲戚:宗亲、外亲和妻亲。古时有三种解释:亲指族内,戚言族外。先秦时可指至亲,如父母、妻、嫂及叔伯兄弟、子侄等。泛指内外亲属。

仆:使……倒

决:毁坏,破坏

行军:巡视军队

勒兵:治军,操练或指挥军队。

约束:缠缚;束缚。限制;管束。规章;法令。

何……为 :为什么呢

不佞: 1.没有才能。2.谦辞。称自己。 (11B)

枹鼓:鼓槌和鼓。指报警之鼓。喻指军旅。 (11C)

骚动:骚乱动荡

悬:系连,关联,维系

穰苴既辞,与庄贾约曰:“旦日日中会于军门。”穰苴先驰至军,立表下漏待贾。贾亲戚左右送之,留饮。日中而贾不至。穰苴则仆表决漏,入,行军勒兵,申明约束。约束既定,夕时,庄贾乃至。穰苴曰:“何后期为?”贾谢曰:“不佞nìng大夫亲戚送之,故留。”穰苴曰:“将受命之日则忘其家,临军约束则忘其亲,援枹鼓之急则忘其身。今敌国深侵,邦内骚动,士卒暴露于境,君寝不安席,食不甘味,百姓之命皆悬于君,何谓相送乎!”

穰苴向景公辞行后,便和庄贾约定说:“明天正午在营门会齐。”(第二天)穰苴率先赶到军门,立起了计时的木表和漏壶,等待庄贾。庄贾的亲戚朋友为他饯行,挽留他喝酒。已经等到了正午,庄贾还没到来。穰苴就打倒木表,摔破漏壶,进入军营,巡视营地,整饬军队,宣布了各种规章号令。等他部署完毕,已是日暮时分,庄贾这才到来。穰苴说:“为什么约定了时刻还迟到?”庄贾表示歉意地解释说:“朋友亲戚们给我送行,所以耽搁了。”穰苴说:“身为将领,从接受命令的那一刻起,就应当忘掉自己的家庭,来到军队宣布规定号令后,就应忘掉私人的交情,擂鼓进军,战况紧急的时刻,就应当忘掉自己的生命。如今敌人侵略已经深入国境,国内骚乱不安,战士们已在前线战场暴露,无所隐蔽,国君睡不安稳,吃不香甜,全国百姓的生命都维系在你的身上,还谈得上什么送行呢!”

召军正问曰:“军法期而后至者云何?”对曰:“当斩。”庄贾惧,使人驰报景公,请救。既往,未及反,于是遂斩庄贾以徇三军。三军之士皆振栗。久之,景公遣使者持节赦贾,驰入军中。穰苴曰:“将在军,君令有所不受。”问军正曰:“驰三军法何?”正曰:“当斩。”使者大惧。穰苴曰:“君之使不可杀之。”乃斩其仆,车之左驸,马之左骖,以徇三军。

军正:古代军中专职的执法官(11D)

期:约定时刻

徇:巡行示众

振栗:颤抖,指震惊害怕

驰:驾车马等奔跑,快跑

左驸:古代车箱外左外侧的立木。

左骖:古代驾车三马中左边的马。后用四马中间的两匹马叫“服”,左右两边的叫“骖”。

召军正问曰:“军法期而后至者云何?”对曰:“当斩。”庄贾惧,使人驰报景公,请救。既往,未及反,于是遂斩庄贾以徇三军。三军之士皆振栗。久之,景公遣使者持节赦贾,驰入军中。穰苴曰:“将在军,君令有所不受。”问军正曰:“驰三军法何?”正曰:“当斩。”使者大惧。穰苴曰:“君之使不可杀之。”乃斩其仆,车之左驸,马之左骖,以徇三军。

于是把军法官叫来,问道:“军法上,对约定时刻迟到的人是怎么说的?”回答说:“应当斩首。”庄贾很害怕,派人飞马报告齐景公,请他搭救。报信的人去后不久,还没来得及返回,就把庄贾斩首,向三军巡行示众,全军将士都震惊害怕。过了好长时间,齐景公派的使者才拿着节符来赦免庄贾。车马飞奔直入军营。穰苴说:“将领在军队里,国君的命令有的可以不接受。”又问军法官说:“驾着车马在军营里奔驰,军法上是怎么规定的?”军法官说:“应当斩首。”使者异常恐惧。穰苴说:“国君的使者不能斩首。”就斩了使者的仆从,砍断了左边的夹车木,杀死了左边驾车的马,向三军巡行示众。

士卒次舍井灶饮食问疾医药,身自拊循之。悉取将军之资粮享士卒,身与士卒平分粮食。最比其羸弱者,三日而后勒兵。 (12B) 病者皆求行,争奋出为之赴战。晋师闻之,为罢去。燕师闻之,度水而解。于是追击之,遂取所亡封内故境而引兵归。 (摘编自《史记·司马穰苴列传》)

次:临时驻扎和住宿

井灶:掘井立灶

问:问候;慰问

拊循:亦作“ 拊巡 ”。安抚;抚慰

比:1、勾结;偏爱(例:君子周而不比,小人比而不周。立其子,不为比。) 2、接近;亲近(例:使小国事大国,大国比小国。)

羸弱:1、瘦弱。2、指身体瘦弱的人。3、指贫弱无依的百姓。

解:解除,解围

封:国土,土地

引:率领,带领

士兵们安营扎寨,掘井立灶,饮水吃饭,探问疾病,安排医药,田穰苴都亲自过问并抚慰他们。还把自己作为将军专用的物资粮食全部拿出来款待士兵。自己和士兵一样平分粮食。把体弱有病的统计出来进行特别照顾。三天后重新整训军队,准备出战。病弱的士兵也都要求一同奔赴战场,争先奋勇地为他战斗。晋国军队知道了这种情况,就把军队撤回去了。燕国军队知道了这种情况,便渡过黄河向北撤退,而围困解除,于是齐国的军队趁势追击他们,收复了所有沦陷的领土,然后率兵凯旋。

士卒次舍井灶饮食问疾医药,身自拊循之。悉取将军之资粮享士卒,身与士卒平分粮食。最比其羸弱者,三日而后勒兵。 (12B) 病者皆求行,争奋出为之赴战。晋师闻之,为罢去。燕师闻之,度水而解。于是追击之,遂取所亡封内故境而引兵归。 (摘编自《史记·司马穰苴列传》)

乙

【兵谈第二】将者,上不制于天,下不制于地,中不制于人。宽不可激而怒,清不可事以财。夫心狂、目盲、耳聋,以三悖率人者,难矣。

【制谈第三】凡兵,制必先定。制先定则士不乱,士不乱则刑乃明。金鼓所指,则百人尽斗。陷行乱陈,则千人尽斗。覆军杀将,则万人齐刃。天下莫能当其战矣。

【武议第八】凡兵,不攻无过之城,不杀无罪之人。夫杀人之父兄,利人之货财,臣妾人之子女,此皆盗也。故兵者,所以★诛暴乱、禁不义也。兵之所加者农不离其田业贾不离其肆宅士大夫不离其官府由其武议在于一人故兵不血刃而天下亲焉(《尉缭子》)

制:限制

于:被

宽:气量宽宏

清:清正廉洁

以:用。状语后置句

悖:荒谬;谬误

率:率领;带领。通“帅”

制:制度

陈:战阵;行列。前未到匈奴陈二里所

利:占;谋利

臣妾:使之为奴妾。

所以:用来……的

诛:讨伐

肆宅:店铺

武议:军事上的谋略、决策。

【兵谈第二】做将帅的人,必须上不受天时的限制,下不受地形的限制,中不受人为的限制。要气量宽宏,不可因刺激而发怒;要清正廉洁,不可被金钱所诱惑。如果任用态度轻狂,目光短浅,信息不灵的人来统帅军队,那就难于成功了。

【制谈第二】凡是统率军队,必须预先建立各种制度。各种制度建立了,士卒就不会混乱。士卒不混乱,纪律就严明了。这样,命令一经发出,成百的人都尽力战斗。冲锋陷阵时,成千的人都尽力战斗。歼灭敌军时,成万的人都协力作战,这样,天下就没有任何力量能够与它抗衡了。

【武议第八】凡是用兵,不要进攻无过的国家,不要杀害无辜的人民。杀害人家的父兄,掠夺人家的财物,奴役人家的子女,这些都是强盗的行为。战争的目的是平定暴乱,制止不义行为。对于被讨伐的国家,要使农民不离开他们的土地,商人不离开他们的店铺,官吏不离开他们的机关,因为用兵的目的,只在于惩罚祸首一人,所以能不必经过流血战斗就可得到天下的拥护。

【兵谈第二】将者,上不制于天,下不制于地,中不制于人。宽不可激而怒,清不可事以财。夫心狂、目盲、耳聋,以三悖率人者,难矣。

【制谈第三】凡兵,制必先定。制先定则士不乱,士不乱则刑乃明。金鼓所指,则百人尽斗。陷行乱陈,则千人尽斗。覆军杀将,则万人齐刃。天下莫能当其战矣。

【武议第八】凡兵,不攻无过之城,不杀无罪之人。夫杀人之父兄,利人之货财,臣妾人之子女,此皆盗也。故兵者,所以★诛暴乱、禁不义也。兵之所加者农不离其田业贾不离其肆宅士大夫不离其官府由其武议在于一人故兵不血刃而天下亲焉(《尉缭子》)

第二部分

古代诗歌阅读

(二)古代诗歌阅读(本题共 2 小题,9 分) 阅读下面这首唐诗,完成 15~16 题。

万山潭①作 孟浩然

垂钓坐磐石, 水清心亦闲。鱼行潭树下, 猿挂岛藤间。游女昔解佩②,传闻于此山。求之不可得, 沿月棹歌还。

《万山潭作》由孟浩然所作,诗中写了清静、悠闲,从神寄游女、归舟放歌的情境中,体现了诗人心境的悠闲、清静、旷达、淡泊。整首诗有动有静,冲淡之风,显隐于动静之中。

孟浩然(689—740),唐代诗人,字浩然,襄州襄阳(今湖北襄樊市)人。早年隐居家乡襄阳附近的鹿门山,闭门读书,以诗自娱。曾游历长江南北各地,巴蜀、吴越、湘赣等地都留下了他的足迹。四十岁时游长安,应进士不第。张九龄镇荆州时,署其为荆州从事,不久,患疽而卒,终年五十二岁。有《孟浩然集》。

注:①万山在襄阳西北、汉水南岸。

②磐石:大石

③据《列仙传》载,江妃二神女尝出游江汉之滨,逢郑交甫,交甫见而悦之, 因请其配饰,二女遂手解佩与之,交甫受而怀之,去数十步,佩与二女俱不见。

④沿月:月下顺流行船。棹歌:鼓棹而歌。乐府有《棹歌行》。

万山潭①作 孟浩然

垂钓坐磐石②, 水清心亦闲。

鱼行潭树下, 猿挂岛藤间。

游女昔解佩③,传闻于此山。

求之不可得 , 沿月④棹歌还。

白话译文:

我坐在潭边的石上垂钓,水清澈心境因此而悠闲。

鱼儿在树阴下游来游去,猿猴挂在枝上嬉戏打闹。

神女以玉佩相赠的故事,传说就发生在这座万山。

我既然无缘有如此奇遇,乘月色唱着歌荡桨而归。

万山潭作 孟浩然

垂钓坐磐石,水清心亦闲。鱼行潭树下,猿挂岛藤间。游女昔解佩,传闻于此山。求之不可得, 沿月棹歌还。

首联,写诗人孟浩然冲淡的心情和垂钓之乐。垂钓本身,已乐在其中,何况静坐磐石之上。一字“坐”更显安闲,并且潭水清澈,与闲适的心境相默契。诗中未提一个乐字,但乐字已融入闲淡之中。

颔联,“鱼行潭树下”,似不合理,盖鱼是水中之物,不可能行之于树下。细细体味,潭侧之树高于潭中之鱼,且树影映入潭水之中,鱼儿翕翕游动,自由自在。故“鱼行潭树下”。在这里,诗人虽没有正面描写树的倒影,但却可以领悟出树的倒影的荡漾美,与游鱼的动态美相互参差,更显出美的多样性。且“鱼行”与“猿挂”,一低一高,遥相呼应,更拓展出空间的距离美。“潭树下”与“岛藤间”,一潭一岛,一树一藤,一下一上,也显示出对称美。

万山潭作 孟浩然

垂钓坐磐石,水清心亦闲。鱼行潭树下,猿挂岛藤间。游女昔解佩,传闻于此山。求之不可得,沿月棹歌还。

颈联,借当地典故抒发情怀。曹植《洛神赋》中说:“交甫之弃言兮,怅犹豫而狐疑。”意思是郑交甫曾游于万山,巧遇两个游山的神女,羡慕不已,向神女索取佩带上的饰物,游女解佩赠之,但霎时,游女及佩饰均不见。郑交甫怅惘良久。这个美丽的神话,为万山潭增添了迷人的风采,也触动着诗人的心弦,并自然地引出下句诗来。

尾联,写心中向往,求之不得,于是月下放歌,乘舟而返。游女解佩的故事,给诗人以无穷的遐思。诗人不禁悠然神往,“沿”字用得亦极其神妙,更增添了月儿的动态美,表明不仅仅是一点月色,而是沿途通明,明月满舟,银辉一路,歌声不绝。此情此景,令人向往。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3 分)( )

A.诗人稳坐磐石之上垂钓,心境仿佛与水性相通,将自我沉浸于周遭景物之中。

B.鱼儿和猿猴一低一高,相映成趣;作为动景,又恰与上联稳坐之“静”形成对照。

C.后两联借助典故,把自己游山的过程说成是在“寻访神女和玉佩”,浪漫而有趣。

D.诗人为传说而神往却求之不得,只得与当年的郑交甫一样心怀遗憾,郁闷而归。

【解析】诗人虽求之不得,也并不沮丧,而是唱着歌乘兴归去。

参考答案:D

D

16.闻一多称此诗贵在“冲淡”,“甚至淡到令你疑心到底有诗没有,淡到看不见诗了,才是真正孟浩然的诗”。请结合诗句,对本诗“淡”的特点加以说明。(6 分)

解析:闻一多在《唐诗杂论》中曾这样评价孟浩然诗歌的艺术特点:“真孟浩然不是将诗紧紧地筑在一联或一句里,而是将它冲淡了平均地分散在全篇中,淡到看不见诗了,才是真正孟浩然的诗。”从孟诗朴实平淡的语言,纯真的情感,诗歌色彩的清淡上,可以看出诗人对平淡的偏爱。明人胡应麟称孟诗为“淡”、“简淡”、“清空雅淡”(《诗薮内编》卷四、卷五)实为中肯之论。如《过故人庄》:“故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。”一诗,元代方回《瀛奎律髓》卷二十三评价说:“此诗句句自然无刻划之迹。”清人黄生《唐诗摘钞》则评之曰:“全首俱以信口道出,笔尖几不着点墨。浅之至而深,淡之至而浓,老之至而媚。火候至此并烹炼之迹俱化矣”。

16.闻一多称此诗贵在“冲淡”,“甚至淡到令你疑心到底有诗没有,淡到看不见诗了,才是真正孟浩然的诗”。请结合诗句,对本诗“淡”的特点加以说明。(6 分)

参考答案:

①意象素雅清淡:诗中的万山潭水色彩清淡;石、鱼等意象也不着雕饰,清朗简洁。

②情感闲适恬淡:诗人心境平和纯粹、安然自得,没有激烈的争斗之心、忧愁之情。

③语言简洁淡雅:五言律诗文辞简洁,用词朴实,不事雕琢、不尚华丽,明白如话。

④结构自然冲淡:四联融诗人所为、所见、所想于一体,如散文般自然地生出情趣。(每点2分;任意答出三点即可满分;其他答案言之成理亦可。)

补充细则:如答巧妙运用“游女解佩”的典故,答出淡然之意,也可酌情赋分。

(三)名篇名句默写(本题共 1 题,6 分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

【2003 课标实验版选做】

(1)荀子《劝学》中的“ , ”两句,用踮脚和爬山 所得的两种视野相比较,形象地说明了“君子善假于物”的道理。

(2)刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》用“ , ” 两句委婉而贴切地表达了对故友的怀念、对岁月流逝的感叹。

(3)李白在《蜀道难》中的“ , ”连续使用数量词,写出了山岭的曲折蜿蜒。

17.【2003课标实验版选做】(1)吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。(2)怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。(3)青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

【2017 课标标准版选做】

(1)荀子《劝学》中的“ , ”两句,用踮脚和爬山所得的两种视野相比较,形象地说明了“君子善假于物”的道理。

( 2 )张孝祥《念奴娇·过洞庭》中描绘水天辉映,天地一片纯净晶莹的句子是“ , ”。

(3)李白在《蜀道难》中的“ , ”连续使用数量词, 写出了山岭的曲折蜿蜒。

【2017课标标准版选做】(1)吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。(2)素月分辉,明河共影。【解析:不能写“表里俱澄澈”,此句着重表现主客合一】(3)青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

第三部分

语言文字应用

阅读下面的文字,完成下面 18~20 小题。①只有中国这样的国家、这样的政治制度,宁可牺牲一段时间的经济,也要对人民负责,对世界负责。中国人民怀着强烈的家国情怀, ,共战疫情。世卫组织总干事谭德赛感叹, 由于中国为世界防疫事业设立的新标杆,而为国际社会共同对抗疫情创造了一个宝贵的窗口期。②实际上,西方对中国的文化偏见一直都在。只不过这次突然 的疫情,给了他们一个落井下石的新机会。不过,这一次他们被整个中国模式给震撼了,14 亿人同时戴口罩,可以一起宅在家里渡过这个难关,一批一批的医务人员、解放军、志愿者冲到前线,这在西方是 的。③其实今天的世界经济早已是密切联系的一个整体,一损俱损,一荣俱荣。湖北是全球汽车供应的关键区域,因为 疫情,全球汽车产业掀起了一场停产危机,从日产到韩国现代都因为中国供应的零部件短缺而受重创。德国近三分之一的企业遇到供货问题,连美国的药品供应也出现了危机。④在这个意义上,中国抗疫模式,就是构建人类命运共同体的实际行动。这和美国那种美国优先、极端自私、 、零和博弈的模式截然不同。从短期来看,中国模式意味着中国一国承担更多的责任和代价。但中国人相信“天下为公”,相信“得道多助,失道寡助”。中国推动着对整个人类负责的抗疫模式,必将赢得更多的朋友与更广泛的共同利益。俄罗斯政治学者马尔科夫说,从中国的表现可以看出,这是一个真正伟大的国家,它独自承受了打击,保护了全人类。

18.依次填入文中横线上的词语,字音字形及语义全都恰当的一项是(3 分)

A.同仇敌忾 暴发 束手无措 新冠(guàn) 荒诞无稽(jī)

B.众志成城 爆发 望尘莫及 新冠(guān) 尔虞(yǔ)我诈

C.众志成城 暴发 不可思议 新冠(guān) 以邻为壑(hè)

D.同仇敌忾 爆发 无能为力 新冠(guàn) 专横跋扈(hù)

18.C【解析】本题考查学生语言建构与应用中字音、字形、近义成语的辨析能力。①“同仇敌忾”指全体一致痛恨敌人;“众志成城”是指万众一心,像坚固的城墙一样不可摧毁,比喻团结一致,力量无比强大。此处根据语境应使用后者。②“暴发”与“爆发”均为动词,都是“突然发作”的意思,但二者的使用范围有所不同:“暴发”多用于山洪、大水或疾病等具体事物;“爆发”可用于具体事物,如火山,也可用于抽象事物,如革命、起义、运动等重大事变,再如力量、情绪等等。根据具体语境应使用前者。③“不可思议”原有神秘奥妙的意思,现多指无法想象,难以理解;“望尘莫及”指远远望着前面人马行走时扬起来的尘土而追赶不上,比喻远远落在后面,也常用作和人比较时自谦的话;“束手无措”指遇到问题,就像手被捆住一样,一点办法也没有;“无能为力”指不能施展力量,使不上劲或没有能力去做好某件事情、解决某个问题。此处根据具体语境应强调难以理解和想象,所以使用“不可思议”最合适。④“新冠”的“冠”是“冠状病毒”的意思,属于名物义,如冠心病,读音为“guān”。⑤“以邻为壑”指拿邻国当做大水坑,把本国的洪水排泄到那里去,现比喻只图自己一方的利益,把困难或祸害转嫁给别人;“荒诞不稽”指十分荒唐离奇,毫无根据;“尔虞我诈”指互相猜疑、互相欺骗,“虞”读音为“yú”;“专横跋扈”指专断蛮横,任意妄为,蛮不讲理。根据语境和读音,应该选择“以邻为壑”。

19.文中画横线的句子存在语病问题,下列修改最恰当的一项是(3 分)

A.因为中国为世界防疫事业设立了新标杆,所以也为国际社会对抗疫情制造了一个宝贵的窗口期。

B.中国不是为国际社会对抗疫情制造了一个宝贵的窗口期,而是为世界防疫事业设立了新标杆。

C.中国为世界防疫事业设立了新标杆,更是为国际社会共同对抗疫情创造了一个宝贵的窗口期。

D.中国不仅为国际社会共同对抗疫情创造了一个宝贵的窗口期,也为世界防疫事业设立了新标杆。

19.D【解析】本题考查学生语言建构与应用中递进复句中的连词搭配、动宾搭配以及语序问题的辨析能力。“为国际社会共同对抗疫情创造了一个宝贵的窗口期”谈中国举措对世界抗击疫情提供的短期帮助,意义相对较小;而“为世界防疫事业设立了新标杆”谈中国举措对世界防疫事业起到的典范作用,意义相对较大,所以本句应该是递进关系复句。而“窗口期”只能和“创造”搭配,故选D。

20.下列各句中的引号和文中画波浪线句子的引号作用相同的项是(3 分)

A.2000 年,阿根廷的马拉多纳被国际足联评选为“世纪球王”。

B.南京本地有句谚语:“小雪腌菜,大雪腌肉。”

C.人们总是喜欢把生命的时间用“度日”来概括。

D.还有几位“大师”捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路挂过去,叫做“发扬国光”。

20.B【解析】本题考查学生标点符号用法的辨析能力。B项,标示直接引用的内容。A项,是特殊称号;C项,是需着重论述的内容;D项,是反语。

21.①最强调“私有”的东西是粮食(关键词:私有、粮食)②加了个“八”(关键词:八)③都是一个不断“分离”的过程(关键词:不断、分离)(每空2分)

21.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 12 个字。(6 分)

韩非子记载了仓颉造字时的一个思路。仓颉想给公开的“公”和自私的“私”造字。“私” 字的意思有点抽象,用什么字形来表达呢?想来想去,他找到了一个造字的好办法:画一个圆圈, 圈里的东西都是我的,也就是“ ”(厶)。在古人心中, ① 。于是他在“ ”(厶)旁加一个“ ”(禾),创造出“ ”(私)字,强调这是我私有的财物。“公”和“私”的意思相反,把私有的财物分给大家,就是“公”的意思。于是,他在“厶”的上面 ② 。在古人眼中,一先分为二,二又分为四,四再分为八, ③ 。因此“八”可以表示“分”的意思,把“私”用“八”不断地分开,这就是“ ”(公)。

22.阅读下面新闻,请简要概括“九章”量子计算机的优势,字数不超过 30 个字。(5 分)

2020 年 12 月 3 日《科学》发表了一篇重磅论文。中国团队研发的量子计算机“九章”实现了对高斯玻色取样任务的快速求解,速度比谷歌的超导量子计算机“悬铃木”快 100 亿倍。在中科大,记者见到了“九章”:3 平方米左右的实验桌上摆满了部件,另一张桌子上摆放着接收器。传统计算机由于晶体管和芯片材料的限制,其体积的减小是有限的。而每个量子元件尺寸都在原子尺度,构成的量子计算机自然也没有那般庞大。“九章”使用光量子计算,和原子、离子、超导电路等类型的量子计算机相比,它可以在室温下运行,但在量子比特增加上要比超导体系的量子计算机更难。

22.①运算速度快;②体积小;③对运行环境要求较低。(答出一点得1分;答出两点得3分;答出三点得5分。)

第四部分

作文

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一:1914年圣诞节,第一次世界大战的法国战场上出现了奇异的一幕:战线两侧的同盟国和协约国士兵不约而同地放下武器,爬出战壕,走到曾经的“无人区”庆祝节日,交换礼品。这就是著名的“圣诞节停战”。人性的光芒终未被残酷的战争所掩埋。

材料二:2007年,科特迪瓦内战频仍。足球明星德罗巴提议将3月的非洲杯预选赛放在叛军首都布尔凯举行,并邀请 200名政府军前往观战,还送给叛军领袖一双印着“为了和平而团结”的球鞋。这是内战爆发以来双方首次没有敌意的见面,最终科特迪瓦5球大胜,大家共同欢呼。足球竟成为了化解战争的和平使者。

材料三:和平与发展是时代主题,也是不可抗拒的历史潮流。面对人类面临的挑战,世界各国应该加强团结而不是制造隔阂、推进合作而不是挑起冲突,携手共建人类命运共同体,造福世界各国人民。

——习近平在 2020 年 11 月 12 日的《第三届巴黎和平论坛致辞》

2020年还剩下最后几天,校团委计划举办一个“祈愿世界和平”的主题团会,请你围绕上述材料,结合你的感受和思考写一篇发言稿。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于 800 字。

一、材料分析

这是一则任务驱动型材料作文,由材料、任务和写作要求构成。

本题给出了三则材料,第一则材料介绍了"圣诞节停战"事件,强调了"人性的光芒终未被残酷的战争所掩埋"。第二则材料讲述了球星德罗巴通过足球比赛使科特迪瓦内战双方和解的故事,强调"足球成了化解战争的和平使者"。第三则材料引用了习近平主席的致辞,突出"和平与发展是时代主题"。考题最后引入了校团委"祈愿世界和平"主题团会的情境,要求学生一篇发言稿。

结合这四个方面的信息可以看出,提示材料和写作任务是以"和平"为主题组织的。

结合这四个方面的信息可以看出,提示材料和写作任务是以"和平"为主题组织的。

材料一、材料二谈的是战争时期因为某个特殊契机而迎来的和平∶材料一中的敌对双方以圣诞节为契机,自发停战,庆祝节日,表明人性之中天然有对和平的渴望;材料二中的足球比赛是化解战争的有效手段,让敌对双方搁置敌意,共同为比赛欢呼。

材料三更偏向道理的阐述,正面背定了"和平"的价值,并据此提建议∶和平是时代主题、历史潮流、人心所向;我们应秉持和平的理念,团结合作,共筑人类命运共同体。

二、立意解读

结合三则材料和作文情境,考生可以围绕"和平"这一主题,表明"崇尚和平"的共识、"祈求和平"的愿望。

战争为节日和足球让路,或者说共同的节日和爱好驱散了战争的阴云,这是人类理性和良知的胜利,是人们在战争的血雨中撕开的一小段明净的时空。人们常常并不屈服于暴力,却不得不届服于美好和温暖,这个哲学命题值得所有人深思。战争里,人们依然能从心底生出一种可以称之为美好或圣洁的情愫,会真诚地为之祈祷∶让这一刻长久些,再长久些,直至永恒。

另外可以深入思考如下问题∶什么是和平 为什么说和平是人心所向、时代主题 为什么世界上、历史上又会产生战争 和平和战争的关系是怎样的 圣诞节、足球对于战争、和平的意义是什么 足球成为"和平的使者"带给我们什么启示 今天,我们该如何制止战争,守护和平

三、立意参考

01.和平是历史潮流、人心所向、时代的主题

02.铸剑为犁、化干戈为玉帛

03.反对战争,抛下敌意,拥抱和平

04.对和平的渴望,能超越一切纷争

05.总有比战争更宝贵、更崇高的东西

06.寻找和平使者,守护来之不易的和平

07.团结合作,共筑人类命运共同体

四、优秀标题

01.让和平之花绽放

02.和平之光终将驱散黑暗

03.愿和平之鸽自由飞翔

04.携手世界,共护和平

05.千里共日月,万里同呼吸

06.铸剑以为犁,携手唤和平

07.美美与共,天下大同

08.反战止战,心向和平

09.祈愿和平发展时,同筑命运共同体

五、素材搜集

1、打开书本,回望历史的天空,硝烟滚滚,枪炮轰鸣,战火熊熊。60多年前的一幕又现眼前:

中国,东北某村庄,烈火熊熊……

苏联,斯大林格勒,硝烟涨天……

法国,诺曼底海滩,血肉横飞……

凄厉的轰炸,遍野的哀号,刺眼的鲜血,堆积的尸体,倾颓的房屋……

幽静的小路,路边排满死尸,一个孩子若无其事地走过……

2、2005年5月,德国总理施罗德给俄罗斯报纸撰文,对纳粹德国发动的侵略战争给俄罗斯及其他各国人民造成的伤害表示道歉。德俄两国政府均强调,“绝对不要再有战争,绝对不要再有暴力。”

3、当今威胁世界和平与发展的因素有哪些?

局部战争从未间断。霸权主义、强权政治依然存在。恐怖活动频繁发生,危害人们的安宁。

4、解决和平与发展问题的有效途径

坚决地反对霸权主义和强权政治,改变旧的国际秩序,建立以和平共处五项原则为基础的有利于世界和平与发展的国际新秩序。

5、是谁打破了宁静的世界,却让战火烧透人类的家园?是谁抹去了孩童的欢笑,却让泪水淘尽生命的硝烟?是谁偷走了皎洁的月光,却让烈火烧出地狱般的辉煌?是谁遮住了人类的视野,让白鸽的羽毛插满秃鹰血腥的身躯?是谁蒙蔽了智慧的认知,让繁花般的生命如此落英飞洒?

6、战争,一直与人类的历史相随而行。“所有的战争都是内战,因为所有的人类都是同胞。”无论是非正义战争还是正义战争,无论是侵略者还是被侵略者,都免不了死亡,而作为个体的“人”,在世上活着的时间毕竟很有限,从这个意义上讲,“人”应该好好活着,享受生命的恩赐,而不该去做炮灰。

感谢关注

同课章节目录