文学类文本阅读Ⅰ(小说)-2021年高考语文二轮复习(全国卷)62张

文档属性

| 名称 | 文学类文本阅读Ⅰ(小说)-2021年高考语文二轮复习(全国卷)62张 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-02 07:22:00 | ||

图片预览

文档简介

专题03 文学类文本阅读Ⅰ 小说

高考语文二轮复习系列之

备考指南

技巧突破

目录

备考指南

01

高考形势

《考试大纲》要求:“阅读和鉴赏中外文学作品。了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征和主要表现手法。阅读鉴赏文学作品,应注重价值判断和审美体验,感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力,理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴涵的民族心理和人文精神。”从命题形式看,文学类文本阅读设置三个题目。近几年考查的侧重点在体会重要语句的丰富含意、品味精彩的语言表达艺术,鉴赏作品的文学形象和分析表现手法,分析作品的体裁特征和主要表现手法等。

技巧突破

02

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

1.五种角度,综合思考

(1)从情节与其他情节的关系角度考虑。需要考虑这一情节在全文中的位置:开头(引起下文、为下文做铺垫、设置悬念),中间(推动情节的发展),结尾(呼应上文)等。

(2)从情节与人物形象的关系角度考虑。也就是情节本身对人物塑造的具体作用。常用答题术语:塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理等。

(3)从情节与小说环境的关系角度考虑。常用答题术语:突出(烘托、交代)人物活动的环境,使环境更具典型性等。

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

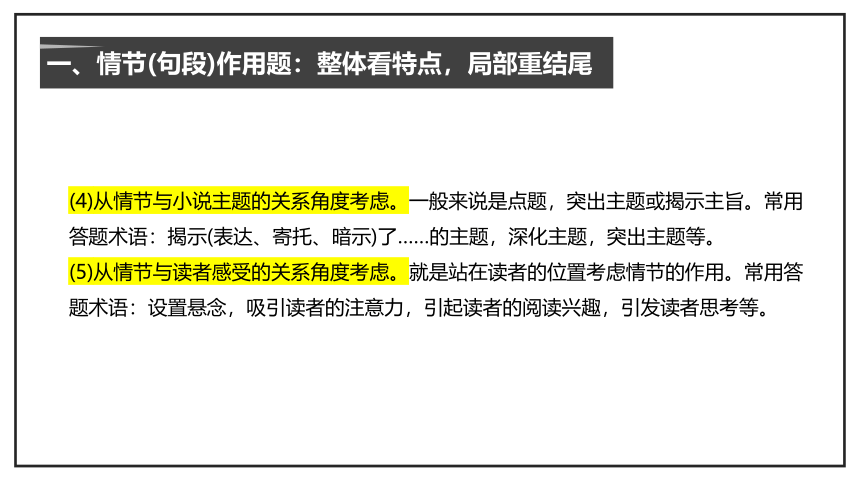

(4)从情节与小说主题的关系角度考虑。一般来说是点题,突出主题或揭示主旨。常用答题术语:揭示(表达、寄托、暗示)了……的主题,深化主题,突出主题等。

(5)从情节与读者感受的关系角度考虑。就是站在读者的位置考虑情节的作用。常用答题术语:设置悬念,吸引读者的注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考等。

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

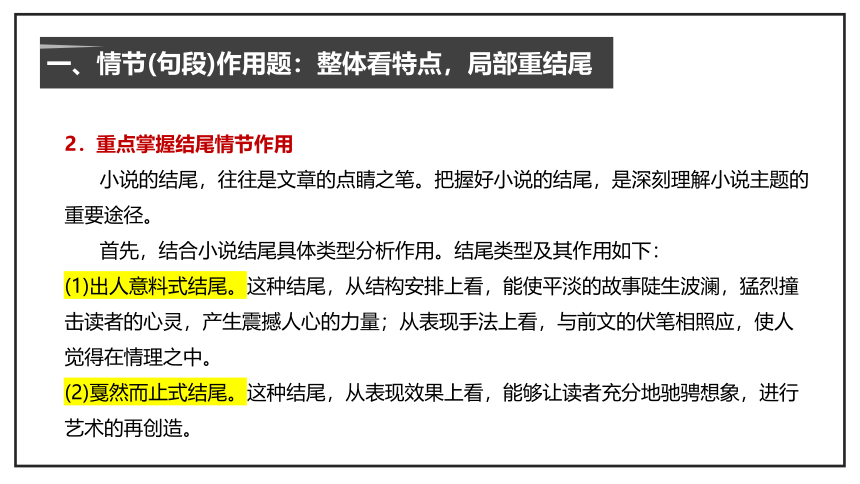

2.重点掌握结尾情节作用

小说的结尾,往往是文章的点睛之笔。把握好小说的结尾,是深刻理解小说主题的重要途径。

首先,结合小说结尾具体类型分析作用。结尾类型及其作用如下:

(1)出人意料式结尾。这种结尾,从结构安排上看,能使平淡的故事陡生波澜,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量;从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得在情理之中。

(2)戛然而止式结尾。这种结尾,从表现效果上看,能够让读者充分地驰骋想象,进行艺术的再创造。

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

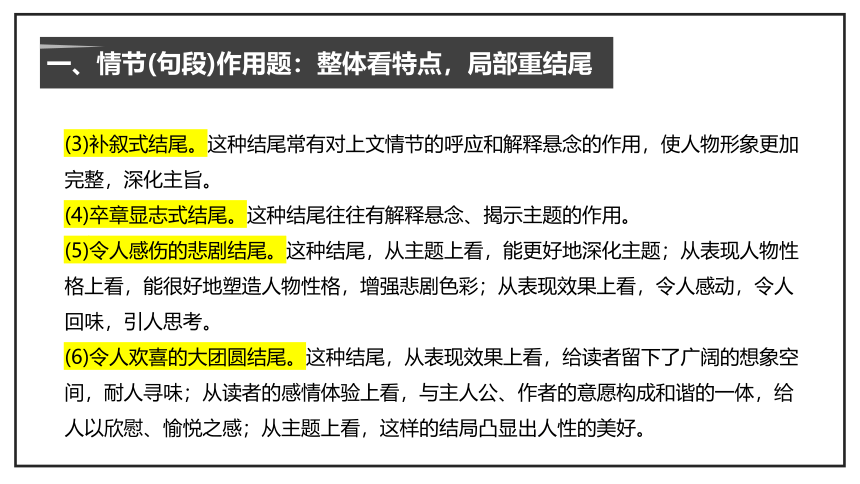

(3)补叙式结尾。这种结尾常有对上文情节的呼应和解释悬念的作用,使人物形象更加完整,深化主旨。

(4)卒章显志式结尾。这种结尾往往有解释悬念、揭示主题的作用。

(5)令人感伤的悲剧结尾。这种结尾,从主题上看,能更好地深化主题;从表现人物性格上看,能很好地塑造人物性格,增强悲剧色彩;从表现效果上看,令人感动,令人回味,引人思考。

(6)令人欢喜的大团圆结尾。这种结尾,从表现效果上看,给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味;从读者的感情体验上看,与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感;从主题上看,这样的结局凸显出人性的美好。

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

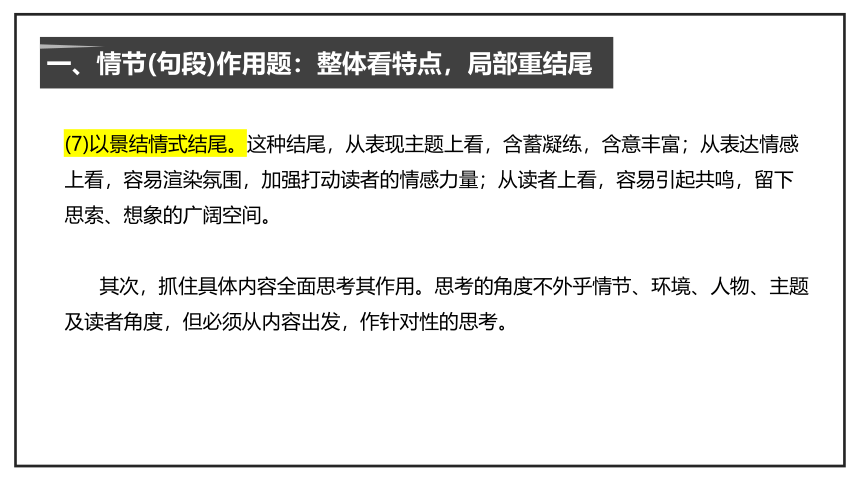

(7)以景结情式结尾。这种结尾,从表现主题上看,含蓄凝练,含意丰富;从表达情感上看,容易渲染氛围,加强打动读者的情感力量;从读者上看,容易引起共鸣,留下思索、想象的广阔空间。

其次,抓住具体内容全面思考其作用。思考的角度不外乎情节、环境、人物、主题及读者角度,但必须从内容出发,作针对性的思考。

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

答题关键词:情节作用+人物作用+主题作用+环境作用+读者效果

特别提醒:

答所有的情节题都要避免使用空话、套话,如为下文情节做铺垫,必须答出具体的情节内容。根据文体特征,坚持以“文”解题的原则。尤其是结合文章的具体内容,进行针对性的答题。

【针对性练习】

(2020年新课标Ⅰ卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

越野滑雪

(美)海明威

缆车又颠了一下,停了。尼克正在行李车厢里给滑雪板上蜡,把靴尖塞进滑雪板上的铁夹,牢牢扣上夹子。他从车厢边缘跳下,落脚在硬邦邦的冰壳上,来一个弹跳旋转,蹲下身子,把滑雪杖拖在背后,一溜烟滑下山坡。

乔治在下面的雪坡上一落一起,再一落就不见了人影。尼克顺着陡起陡伏的山坡滑下去时,那股冲势加上猛然下滑的劲儿把他弄得浑然忘却一切,只觉得身子里有一股飞翔、下坠的奇妙感。他挺起身,稍稍来个上滑姿势,一下子又往下滑,往下滑,冲下最后一个陡峭的长坡,越滑越快,越滑越快,雪坡似乎在他脚下消失了。身子下蹲得几乎倒坐在滑雪板上,尽量把重心放低,只见飞雪犹如沙暴,他知道速度太快了。但他稳住了。随即一搭被风刮进坑里的软雪把他绊倒,滑雪板一阵磕磕绊绊,他接连翻了几个筋斗,然后停住,两腿交叉,滑雪板朝天翘起,鼻子和耳朵里满是雪。

【针对性练习】

乔治站在坡下稍远的地方,正噼噼啪啪地拍掉风衣上的雪。

“你的姿势真美妙,迈克,”他大声叫道。“那搭烂糟糟的雪真该死。把我也绊了一跤。”

“在峡谷滑雪什么滋味儿?”尼克挣扎着站起来。

“你得靠左滑。因为谷底有堵栅栏,所以飞速冲下去后得来个大旋身。”

“等一会儿我们一起去滑。”

“不,你先去。我想看你滑下峡谷。”

尼克赶过乔治,他的滑雪板开始有点打滑,随后一下子猛冲下去。他坚持靠左边滑,末了,在冲向栅栏时,紧紧并拢双膝,像拧紧螺旋似的旋转身子,把滑雪板向右来个急转弯,扬起滚滚白雪,然后慢慢减速,跟铁丝栅栏平行地站住了。

【针对性练习】

他抬头看看山上。乔治正屈起双膝滑下山来;两支滑雪杖像虫子的细腿那样荡着,杖尖触到地面,掀起阵阵白雪,最后,这整个一腿下跪、一腿拖随的身子来个漂亮的右转弯,蹲着滑行,双腿一前一后,飞快移动,身子探出,防止旋转,两支滑雪杖像两个光点,把弧线衬托得更加突出,一切都笼罩在漫天飞舞的白雪中。

尼克用滑雪板把铁丝栅栏最高一股铁丝压下,乔治纵身越过去。他们沿路屈膝滑行,进入一片松林。路面结着光亮的冰层,被拖运原木的马儿拉的犁弄脏了,染得一搭橙红,一搭烟黄。两人一直沿着路边那片雪地滑行。大路陡然往下倾斜通往小河,然后笔直上坡。他们透过林子,看得见一座饱经风吹雨打、屋檐较低的长形的房子。走近了,看出窗框漆成绿色。油漆在剥落。

他们把滑雪板竖靠在客栈墙上,把靴子蹬蹬干净才走进去。

【针对性练习】

客栈里黑咕隆咚的。有只大瓷火炉在屋角亮着火光。天花板很低。屋内两边那些酒渍斑斑的暗黑色桌子后面摆着光溜溜的长椅。两个瑞士人坐在炉边,喝着小杯浑浊的新酒。尼克和乔治在炉子另一边靠墙坐下。一个围着蓝围裙的姑娘走过来。

“来瓶西昂酒,”尼克说。“行不行?”

“行啊,”乔治说。“你对酒比我内行。”

姑娘走出去了。

“没一项玩意儿真正比得上滑雪,对吧?”尼克说。“你滑了老长一段路,头一回歇下来的时候就会有这么个感觉。”

“嘿,”乔治说。“真是妙不可言。”

姑娘拿进酒来由出去了,他们听见她在隔壁房里唱歌。

【针对性练习】

门开了,一帮子从大路那头来的伐木工人走进来,在屋里把靴子上的雪跺掉,身上直冒水汽。女招待给这帮人送来了三公升新酒,他们分坐两桌,光抽烟,不作声,脱了帽,有的背靠着墙,有的趴在桌上。屋外,拉运木雪橇的马儿偶尔一仰脖子,铃铛就清脆地丁当作响。

乔治和尼克都高高兴兴的。他们两人很合得来。他们知道回去还有一段路程可滑呢。

“你几时得回学校去?”尼克问。

“今晚,”乔治回答。“我得赶十点四十的车。”

“真希望你能留下,我们明天上百合花峰去滑雪。”

“我得上学啊,”乔治说。“哎呀,尼克,难道你不希望我们能就这么在一起闲逛吗?带上滑雪板,乘上火车,到一个地方滑个痛快,滑好上路,找客栈投宿,再一直越过奥伯兰山脉,直奔瓦莱州,穿过恩加丁谷地。”

“对,就这样穿过黑森林区。哎呀,都是好地方啊。”

“就是你今年夏天钓鱼的地方吧?”

“是啊。”

【针对性练习】

他们喝干了剩酒。

尼克双肘撑在桌上,乔治往墙上颓然一靠。

“也许我们再也没机会滑雪了,尼克,”乔治说。

“我们一定得滑,”尼克说。“否则就没意思了。”

“我们要去滑,没错,”乔治说。

“我们一定得滑,”尼克附和说。

“希望我们能就此说定了。”乔治说。

尼克站起身。他把风衣扣紧。他拿起靠墙放着的两支滑雪杖。

“说定了可一点也靠不住,”他说。

他们开了门,走出去。天气很冷。雪结得硬邦邦的。大路一直爬上山坡通到松林里。

(陈良廷译,有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说中描写滑雪的段落多从尼克的角度来写,要么侧重他本人滑雪时的感受,要么通过他的眼睛来观看乔治滑雪的姿态,虽多次描写而无雷同之感。

B.小说的多个细节描写突出了客栈的破败和黯淡,与白雪皑皑的山间峡谷形成鲜明对比,小说氛围由此发生变化,情节也由此发生转折。

C.小说插入了对喝酒的瑞士人、客栈女招待、伐木工人等人物的描写,这符合主人公在客栈小憩时的观察,也为小说增添了更真切的故事背景。

D.小说主旨与《老人与海》较为接近,都是通过描写人挑战大自然或者投身不甘平庸的冒险生活,来塑造海明威式的“硬汉”形象。

【答案】D

【针对性练习】

【1题详解】

D项,“来塑造海明威式的‘硬汉’形象”错误,过度解读主旨,应该是表现了他们想通过滑雪摆脱现实生活的牵绊。

故选D。

【针对性练习】

2.两人在喝完酒离开客栈前有一段一再相约的对话。请结合上下文分析对话者的心理。

【答案】①两人一再相约,表明他们对此有强烈的愿望;②分别之际的一再相约,也表达出依依不舍的心情;③但已经感觉到这一愿望不会实现,心情有些惘然。

【针对性练习】

【2题详解】

对话表现了尼克和乔治对滑雪运动的喜爱,对将来能再次滑雪的渴盼,以及对对以后没有机会滑雪的颓丧。

“我们要去滑,没错”“我们一定得滑”“希望我们能就此说定了”写出了二人对将来能再次滑雪的渴盼,表达出离别时的依依不舍。“也许我们再也没机会滑雪了,尼克”“说定了可一点也靠不住”,写出了二人想到以后很有可能没机会滑雪事,内心的颓丧、郁闷、惘然。

【针对性练习】

3.海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

【答案】①小说的情节是两人的越野滑雪及在小客栈的逗留,这只是小说“露出水面的八分之一”;②通过小说已有的情节安排,可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;③这种情节安排使小说大量留白,引人遐思。

【针对性练习】

【3题详解】

小说1、2、9、10、11段,用大量笔墨,细致描绘了尼克和乔治滑雪的情景,12-35段写二人在小客栈的逗留,文章并未写二人其它的生活情景,这只是小说“露出水面的八分之一”。而读者可以通过二人对滑雪的喜爱与渴盼,通过二人离别时一再相约的情景,想象二人滑雪之外的生活,这是文本隐藏的内容。文章结尾既有二人对滑雪的渴望,又有二人因为再难滑雪的惘然,给读者留下了丰富的想象空间:为何不能在滑雪,两人是从事什么职业的,将来二人到底能不能滑雪等,引人遐思。

【针对性练习】

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

(一)掌握概括分析之法

1.紧扣“言行”,分析人物形象

人物的一言一行,都是人物性格特点的外化。由于人物性格的丰富性,分析人物时,首先应着眼整体,无论是正面描写,还是侧面描写,都要兼顾。其次,一定要多问几个“为什么”。例如语言描写,人物为什么这样说,人物是如何想的,又是什么性格促使他这样想的。考生一定要站在人物的角度,思考话语后的深层原因,从而归纳人物的形象。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

2.联系环境,分析人物形象

环境是形成人物性格的特定场所,它对分析人物形象起着至关重要的作用。有的环境烘托人物心情,有的环境刻画人物性格,有的环境暗示人物命运,因此,环境是分析小说人物形象的一个有效的突破口。

3.联系情节,分析人物形象

人物的性格不是静态的,而是动态的。情节是人物性格史。通过联系故事情节,可以全面地把握人物形象,避免仅看只言片语而忽视主要性格的问题。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

4.联系主题,分析人物形象

小说作者塑造人物是为了褒贬社会现象,褒贬什么样的社会现象,就需要着重刻画人物的什么形象。人物的性格都是复杂的,甚至呈现对立统一的格局,例如善良与软弱、勤劳与愚昧、忠诚与偏执等。分析人物的主要性格时,一定要扣住文章的主题,进行合理的取舍,从而准确地概括人物形象特点。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

(二)找准概括分析的具体角度

1.如果从整体上概括分析,有以下角度:

(1)看身份职业:农民、小市民、军人等。

(2)看生活习惯:吸烟、跑步、熬夜等。

(3)看外貌特点:高大、瘦弱、魁梧等。

(4)看性格特点:自私、善良、勇敢等。

(5)看心理活动:矛盾、焦虑、担心等。

(6)看环境描写:地灵人杰等。

(7)看定性评价:作者或他人的评论性语言等。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

2.如果从局部上概括分析,重点在以下角度:

(1)看性格特点:自私、善良、勇敢等。局部文字有时也能体现人物丰富的性格。

(2)看心理活动:矛盾、焦虑、担心等。特别注意人物情感的复杂性,尤其要结合上下文情节合理推测人物情感发生的原因。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

答题关键词:人物形象=性格+身份定位+多方面特征?职业、地位、兴趣、经历、技艺、教养、思想、关系等

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

特别提醒:

1.审题要注意性格与形象两个概念的异同

概括分析人物形象题,常见的提问方式有两种。其一,请简要概括××的形象特点;其二,小说中的××有哪些性格特点。其中形象特点与性格特点不是一个概念。性格特点包括人物的待人接物、品行操守、生活态度及价值观等较稳定的内在特征,例如开朗、刚强、懦弱、粗暴、多愁善感、寡言少语、心直口快等。而形象特点,除了包括性格特点,还包括肖像、身份、地位、职业、才艺等外在特点。答题时,考生一定要看清是性格特点还是形象特点,然后确定答题范围。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

特别提醒:

2.分清人物的主要特征和次要特征,尤其要抓住人物形象的主要特征

考生在分析人物形象时,往往只是根据只言片语,抓细枝末节的特征,恰恰忽视了人物的主要特征。那么,哪些特征才是人物形象的主要特征呢?简单地说有三个指向:一是小说的主题;二是小说的标题;三是小说的主要情节,尤其是结局情节。如何把握人物的主要特征呢?考生需要整体把握小说情节,概括小说主题,洞悉作者的写作意图。

【针对性练习】

(2020年新课标II卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

书匠(节选)

葛亮

秋天的时候,父亲接到了小龙的电话。

小龙说,毛羽,这个老董,差点没把我气死。

父亲问他怎么回事。

他说,馆里昨天开了一个古籍修复的研讨会,请了许多业界有声望的学者。我好心让老董列席,他竟然和那些权威叫起了板。说起来,还是因为馆里来了本清雍正国子监刊本《论语》,很稀见。可是书皮烧毁了一多半,给修复带来很大难度。省外的专家,都主张将整页书皮换掉。没承想老董跟人家轴上了,说什么“不遇良工,宁存故物”,弄得几个专家都下不了台。其中一个,当时就站起身要走,说,我倒要看看,到哪里找这么个“良工”。老董也站起来,说,好,给我一个月,我把这书皮补上。不然,我就从馆里走人,永远离开修书行。你说说看,仪器做了电子配比都没辙。你一个肉眼凡胎,却要跟自己过不去,还立了军令状。毛羽,再想保他,我怕是有心无力了。

【针对性练习】

父亲找到老董,说,董哥,你怎么应承我的?

老董不说话,闷着头,不吱声。

父亲说,你回头想想,当年你和夏主任那梁子,是怎么结下的。你能回来不容易,为了一本书,值得吗?

老董将手中那把乌黑发亮的竹起子,用一块绒布擦了擦,说,值得。

后来,父亲托了丝绸研究所的朋友,在库房里搜寻,找到了一块绢。这块绢的质地和经纬,都很接近内府绢。但可惜的是,绢是米色的。

老董摸一摸说,毛羽,你是帮了我大忙。剩下的交给我。我把这蓝绢染出来。

父亲说,谈何容易,这染蓝的工艺已经失传了。

【针对性练习】

老董笑笑,凡蓝五种,皆可为靛。《天工开物》里写着呢,无非“菘、蓼、马、吴、苋”。这造靛的老法子,是师父教会的。我总能将它试出来。

此后很久,没见着老董,听说这蓝染得并不顺利。老董家里,沙发套和桌布、窗帘,都变成了靛蓝色。这是让老董拿去当了实验品。

中秋后,我照旧去老董家练书法。父亲拎了一笼螃蟹给他家。老董说,毛羽,今天放个假。我带孩子出去玩玩。

老董穿了一件卡其布的工作服,肩膀上挎了个军挎。父亲笑笑,也没有多问,只是让我听伯伯的话。

老董就踩着一辆二十八型的自行车,带着我,穿过了整个校园。老董踩得不快不慢,中间经过了夫子庙,停下来,给我买了一串糖葫芦。我问老董,伯伯,我们去哪里啊?

老董说,咱们看秋去。

【针对性练习】

也不知骑了多久,我们在东郊一处颓败的城墙处停住了。

这里是我所不熟悉的南京。萧瑟、空阔,人烟稀少,但是似乎充满了野趣。沿着水塘,生着许多高大的树。枝叶生长蔓延,彼此相接,树冠于是像伞一样张开来。我问,这是什么树?

老董抬着头,也静静地看着,说,橡树。

老董说,这么多年了。这是寿数长的树啊。

老董说,我刚刚到南京的时候,老师傅们就带我到这里来。后来,我每年都来,有时候自己来,有时和人结伴。有一次,我和你爷爷一起来。

你爷爷那次带了画架,就支在那里。老董抬起胳膊,指了指一个地方。那里是一人高的芦苇丛,在微风中摇荡。

你爷爷说,这是个好地方,有难得的风景啊。

他说这个话,已经是三十年前了。

老董的目光,渐渐变得肃穆。他抬起头,喃喃说,老馆长,我带您的后人来了。

【针对性练习】

我问,伯伯,我们来做什么呢?

老董俯下身,从地上捡起一个东西,放在我手里。那东西浑身毛刺刺的,像个海胆。老董说,收橡碗啊。

我问,橡碗是什么呢?

老董用大拇指,在手里揉捏一下,说,你瞧,橡树结的橡子,熟透了,就掉到地上,壳也爆开了。这壳子就是橡碗。

这时候,忽然从树上跳下来个毛茸茸的东西。定睛一看,原来是一只松鼠。它落到了地上,竟像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子。看到我们,便慌慌张张地跑远了。

老董说,它也识得宝呢。

我问,橡碗有什么用呢?

【针对性练习】

老董这才回过神,说,捡回去洗洗干净,在锅里煮到咕嘟响,那汤就是好染料啊。哪朝哪代的旧书,可都补得赢喽。我们这些人啊,一年也盼中秋,不求分月饼吃螃蟹,就盼橡碗熟呢。

我听了恍然大悟,说,原来是为了修书啊,那咱们赶快捡吧。

老董到底把那块蓝绢染出来了。据说送去做光谱检测,色温、光泽度与成分配比率,和古书的原书皮相似度接近百分之九十。也就是说,基本完美地将雍正年间的官刻品复制了出来。

因为本地一家媒体的报道,老董成了修书界的英雄。图书馆要给老董转正,请他参与主持修复文澜阁《四库全书》的工作,老董摇摇头,说,本来,还是原来那样吧,挺好。

(有删改)

4.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小龙与“我”父亲毛羽的电话,既介绍了本文故事发生的起因,表现了书匠老董的性格,也为情节的发展做了铺垫。

B.“老董穿了一件卡其色的工作服,肩膀上挎了个军挎”,“踩着一辆二八型的自行车”,是老董生活现状、职业习惯的表现。

C.小松鼠跳到地上,“像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子”,渲染了此处的生机与野趣,烘托了老董的童心与快乐。

D.“仪器做了电子配比都没辙”,老董却用传统工艺修复了罕见典籍,说明在科技发达的今天,传统技艺仍有用武之地。

【答案】C

【针对性练习】

【4题详解】

C项,小松鼠跳到地上,“像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子”,既渲染了此处的生机与野趣,也说明了小松鼠对橡子的喜爱;老董也如小松鼠一样视橡子为宝物,他寻橡子是为了修复古书,但没有借此烘托“老董的童心与快乐”。

故选C。

【针对性练习】

5.本文画线部分表达了老董怎样的心情?请结合本文简要分析。

【答案】①多年后面对自己职业起点时的人生感慨;②带老馆长后人重游旧地时,对老前辈的深切怀念;③对岁月如梭,世事沧桑的生命感悟。

【针对性练习】

【5题详解】

①多年后面对自己职业起点时的人生感慨。老董带“我”来到橡树林,他说,“我刚刚到南京的时候,老师傅们就带我到这里来”,说明橡树林是老董职业的起点,面对这个职业起点,老董心里充满了对旧时光的感慨之情。

②带老馆长后人重游旧地时,对老前辈的深切怀念。老董带“我”来到橡树林,指给“我”爷爷作画的地方,并且他还清晰记得爷爷当时说的话语,这些都表明老董对前辈的深切怀念。

③对岁月如梭,世事沧桑的生命感悟。过去老师傅们把老董带到橡树林,他和“爷爷”也曾经来过橡树林,在这里老董学到了技艺,也有自己志同道合的朋友,但距离那时已有三十年,文中说,“他说这个话,已经是三十年前了”,这一句话表明老董内心有一种岁月如梭,世事沧桑的生命感悟。

【针对性练习】

6.老董的匠人精神主要体现在哪些方面?请结合本文简要分析。

【答案】①坚持行业规矩。不忘“不遇良工,宁存故物”的古训,为此甚至跟权威叫板。

②恪守职业操守。敬畏与热爱自己的职业,为了一本书,即使再次失去工作,也认为值得。③修书精益求精。为染蓝绢不断试验,最终完成修复任务。

【针对性练习】

【6题详解】

①坚持行业规矩。为了修复古籍,他敢于反对省外的专家,专家都主张将整页书皮换掉,但他不忘“不遇良工,宁存故物”的古训,为此甚至跟权威叫板。

②恪守职业操守。老董敬畏与热爱自己的职业,通过“父亲”与老董的对话,我们知道老董曾经因为坚持自己的观点和夏主任结下梁子,现在为了修复古书,即使再次失去工作,老董也认为值得,这些都表明老董是一个恪守职业操守的人。

③修书精益求精。为染蓝绢不断试验,他夜里待在图书馆里,傍晚时也跑染厂,把家里沙发套和桌布、窗帘都变成了靛蓝色,还去了偏远的橡树林,最终完成修复任务。

【针对性练习】

三、赏析细节描写题:注重“三抓”,巧联“五面”

(一)理解细节描写内涵:注重“三抓”

1.抓关键词语,理解细节描写的内涵

细节描写既注重描写的细微具体,又注重具有说服力和表现力。因此,作者十分注重对字词的锤炼,以期一字传神、一词达意。在锤炼的字词中,以动词和形容词居多。典型的动作,可以揭示人物的个性特征。形容词本质上就是表现事物的性质和状态,它具有极强的修饰限定作用。因此,抓住形容词,仔细揣摩,更容易把握细节描写的内涵。

三、赏析细节描写题:注重“三抓”,巧联“五面”

2.抓生动修辞,理解细节描写的内涵

运用修辞,画其神韵,是细节描写的重要方法。具体而言,该方法是运用修辞之手段,以达到画其神韵之目的。而“神韵”恰恰是细节描写的内涵之所在。只有把握修辞,才可以更好地理解细节的内涵。在细节描写中,常用的修辞有比喻、拟人、夸张、反复等。例如比喻,考生只要理解本体和喻体分别是什么,本体和喻体的相似点是什么,就不难理解细节描写的内涵。

3.抓上下关联,理解细节描写的内涵

细节描写虽然是片段文字,但是与上下文往往有着紧密的联系。认真研读上下文,可以更准确地把握细节描写的内涵。有些细节描写的精准把握,甚至需要联系全文主旨。

三、赏析细节描写题:注重“三抓”,巧联“五面”

(二)分析细节描写作用:巧联“五面”

1.推动情节方面,主要关注该处细节在情节发展中是否使故事跌宕起伏、引人入胜,是否与前面的情节有照应,是否对后面的情节发展做铺垫。

2.刻画人物方面,一些典型的动作、个性的语言揭示了人物什么心理,刻画了人物什么性格,表现了人物什么精神风貌。

3.烘托环境方面,文章对一景一物的细致描写,是否渲染了时代气氛,是否凸显了地方特色。

4.表达情感方面,作者精心刻画细节,是为了更有表现力地表情达意。主要关注该处细节描写表达了什么真情实感。

5.表现主题方面,主要看该处细节描写与小说的主题是否有联系,是否有利于主题的表达,表达了怎样的主题。

三、赏析细节描写题:注重“三抓”,巧联“五面”

另外,注意不同类型的细节描写对刻画人物的具体作用。

1.人物语言的细节描写,使人物形象栩栩如生,跃然纸上。

2.人物动作的细节描写,透露出人物形象的心理。

3.人物心理的细节描写,展示人物的内心世界。

4.人物外貌、服饰方面的细节描写,揭示人物特征、身份等。

5.环境中的细节描写,烘托出人物的性格。

三、赏析细节描写题:注重“三抓”,巧联“五面”

答题关键词:推动情节+刻画人物+烘托环境+表达情感+表现主题

特别提醒:

细节描写不等同于动作描写。细节描写固然多表现在动作描写上,但同时也表现在服饰、神态和心理上。另外,细节描写与细致描写也不是同一个概念。细节描写肯定是一种细致描写,但只有那些非常具有表现力的细致描写才叫细节描写。

【针对性练习】

(2020·河南焦作市·高三一模)阅读下面的文字,完成下列小题。

除 岁

汪曾祺

守岁烛的黑烟摇摇的,像一条小水蛇游进黑暗里。烛泪漓漓淋淋地流满了锡烛台的周身,发散着一种淡淡的气味,烛焰忽大忽小,四壁的光影也便静静地变化着。

想不到适当的事情做,我移移坐在椅子里的屁股,轻轻地嘘出一口气。父亲抬起头来看了我一眼。算盘珠子刷溜地响着,薄薄的关山纸一张一张地翻过。

“还好,亏不了多少,够开销的了。”父亲推开算盘,移开面前账簿叠起的小山,站起身来。

“不早了吧?”

“嗯?”

他搓搓两手,把指头拉出声音,来回踱着,眉头皱起又放平,是在盘算着甚么。

【针对性练习】

“一到天明,你等着瞧吧,多少字号要在公会的名单上勾去了。广源,新丰,玉记……往年倒一两家铺子,大家心里虽然早都有了个底,可是不能不当桩大事议论着,今年啊,多了,大家反而不大在意了,只好眼睁睁看着一爿一爿的不声不响地倒。我看有弄得米没地方买的日子。”

说着一手抓起茶杯,把杯内的残茶往嘴里倒,大概茶早已凉透了,他用力打了个寒噤,把茶都泼在痰盂里。

“真的好笑,万安堂的陶老板前天还跟我说:‘别的行业不说,民贫则俭,可省的省了,不景气是意中事,你们这一业,食为民天,米都是要吃的,怎么也不行了?’我望他笑笑,说:‘甚么都可以省,病却省不了啊,有钱的或许参汤燕窝吃得少一点,穷人,摆子痢疾更较往年多些,今年吃了些不惯的东西,肠胃里免不了要闹闹,你们大黄芒硝都少不了,有人照顾,你却为甚么总是成天嚷着亏啊折的?’”

【针对性练习】

“恐怕今年材板铺子倒有点赚头,死都还是要死的,万字纹的棺材,三道紫金箍究竟不大有人用。”我沉吟着,把烧到指边的烟卷丢到痰盂里,咝——马上黑了。

炮声又紧了,纸窗沙沙地抖了一阵。也辨不清是敌人的,是我们的。夜来,炮声就没停过,不过到紧的时候才教人一惊。

“这次是抗战,抗战,我们难道不明白吗? 为了抗战,商人吃点苦是应该的,只是——”

父亲的话说不下去了,沉沉地坐到椅子里,拨弄着算盘,好像那种轻快的声音能给他安慰,能平抑心里的骚乱。

“写春联吧,年,总是要过的。墨已经研好了,在架子上茶杯里,你拿来掺点水,墩在脚炉上,写春联的墨要熟,才有光。炉里该还有火,三十夜,要彻夜火烈。纸——怎么‘万年红’买不到? 这是本城出的啊!没有就将就省用吧。”父亲把心事推开了一点,想到过年了。

【针对性练习】

“大门后的联字换换,就用‘频忧启瑞,多,——多福兴邦’。”

“福?”

“福。大年下,用个‘难’字让老太爷看见要不高兴。”

“那,‘忧’字为甚不换一个呢?”

“忧总是忧的,难道不忧么? 只要能启瑞就好。哈哈。”

夜深了,寒气愈重了,我拨拨火盆里的炭,炭烧得正炽,红得像是透明的,只是一拨之后,一些白灰飞了起来,落得我一身。“不行,一会儿就要支不住了,你去再搬点炭来加上去,回来,索性拿壶酒来。”

炭火更旺了,我又撒了些柏叶,一室都是香气。

“喝,我久不同你喝了,今天不是个平常日子,我们爷儿俩守守岁,来,干!”

“笃,笃,笃笃,笃,……”

“哎? 这会儿有谁来?”

父亲掀开棉帘,一步跨了出去,我拿了蜡烛跟在后面。我们站在门旁,屏着气听着,心里不免有点忐忑,等待着甚么事发生。门环又响。

【针对性练习】

“哪个?”

“是我。”

“哦,是远翁,有甚么要紧事吗? 前线上怎样了?”

“很好,前线上,冲过去二十几里,扎到小杨村了,小杨村离麒麟坝还有四十多。我就要去,跟王团副一块去,把慰劳品带到团部,一天亮就走。你知道收上河一带稻子的是谁?”

“谁?”

“陈国斌,全是替敌人收的。”

“陈国斌? 是去年春上被驱逐出境的?”

“是他,汉奸!”

“现在怎样了?”

“逮到了,他正想把稻子偷运过去,由湖里。在杨林塘就擒的。所有囤粮,全部搜到,明春是没大问题了。我已经在拜年片上写明叫同业能支持的还是支持,市面要紧。”

“对,市面要紧。”

【针对性练习】

“我大概得过两天回来,这事得拜托您。”

“当然,当然,反正还有几天,大家到初六才会开门哩,明天一早我就去各家走走,商量个办法。”

“是啊,当然现在县里对于那批粮食还没有一个处置,不过我想是没多大问题的。开,老板们自然不会有好处,不过只好也看得轻些了。”

“谁也不忍心看先人遗下来的或是自己一手创置的生财器物生虫上锈,我想没多大问题,开。——你呢? 怎么样,你今年?”

“还好。”

“你是百节之虫,——”

“见笑,见笑。”

“哈哈哈哈”,门里门外一片笑声。一种压抑不住的真正的笑。

【针对性练习】

“就这么说,我走了,再见。”

“再见,好走。”沉着有力的脚步声渐渐远了。

“干。”

“干。”

父亲和我的眼睛全飘在墨瀋未干的春联上,春联非常的鲜艳。一片希望的颜色。

作于一九四三年

(有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开篇运用比喻的手法来描摹守岁烛在暗夜中燃烧的情境,意在为人物的出场营造一种低沉、黯淡的氛围,也与整个社会背景相契合。

B.小说借父亲出场后的一大段话,写出了战争对于当时社会经济与百姓生活造成的伤害,展现了作者对战争的厌恶之情。

C.小说善于抓住神态、语言描写来塑造形象,如“眉头皱起又放平”“为了抗战,商人吃点苦是应该的”,体现了父亲乐观及积极参与抗战的心态。

D.小说采用第一人称叙述,写出了作为故事人物的“我”的情感态度,同时,由“我”来展现情节的变化,又赋予小说强烈的真实感。

【答案】C

【针对性练习】

【7题详解】

C项,“乐观”的心态错,应该是对战争的无奈心理。

故选C。

【针对性练习】

8.文中前后两次提到“春联”,其用意有何不同? 请结合文本简要分析。

【答案】①第一次是写春联,从对写春联的纸墨的考究到春联上文字的选择,都饱含着“我”与父亲对当时战争中生活现状的忧虑和对祖国未来的美好祝愿。②第二次是在小说结尾,“春联”是“希望的颜色”,写出了父亲与“我”在听闻汉奸被抓、市面有米可卖之后的喜悦,也饱含着对战争必胜的信念与信心。

【针对性练习】

【8题详解】

文中“写春联”“看春联”属于小说中安排的两个情节,那么情节安排的用意,就需要结合小说内容、社会背景、人物心理或情感、行文结构和主旨的表达等方面来分析考虑。“写春联”的情节在小说中间部分,社会背景为抗日战争,父子俩当时处于对战争的无奈、担忧的心境之中,在对战争无计可施的状况下,只能把眼下的事务——写春联做好,以此来表达对美好生活的希望和祝愿。“看春联”的情节在小说结尾部分,当时父子俩已得知“汉奸”被抓住,市面上有米可卖的背景之下,那么心里自然对战争的胜利充满着必胜的信念,对未来充满希望。所以在作者看来“春联非常的鲜艳。一片希望的颜色”。

【针对性练习】

9.小说创作于抗战时期,但有别于一般的“宣传民众、鼓动民众、教育民众”的抗战文学,请简要分析本文对战争的书写特点。

【答案】①从选材上看,文中并无对战争场面的直接的正面描写,而是把重心放在了抗战背景下普通人的生存世相的叙述上。②从艺术手法上看,本文避免粗线条地对战争全面再现,而是采用语言描写、细节描写等手法,将战争书写与人道同情结合起来。③从情节与人物来看,小说并无战争文学中集中的矛盾冲突和鲜明的人物形象,而是在父子二人除夕夜的对话中缓缓展开。

【针对性练习】

【9题详解】

题干中“有别于一般的‘宣传民众、鼓动民众、教育民众’的抗战文学”就是在提示考生要考虑本文的选材特点。一般抗战题材的文章,要么直接描写前线的战争场面,反映战争的残酷,警醒世人要反对战争,捍卫和平;要么描写后方民众对前线的积极支援。但是一般都以宣传民众、鼓动民众、教育民众为根本目的,号召民众团结起来共同抵御外侮,捍卫领土完整和民族尊严。本文选材却是把目光投放在小人物身上,通过对普通民众对战争的无奈、对未来的迷茫、对抗战胜利的盼望以及愿意积极为抗战贡献自己微薄力量的描写,反映战争状况下的民不聊生,引导人们对战争状况下普通民众生活处境的思考,充满人道主人情怀。

“简要分析本文对战争的书写特点”就是在提示考生要考虑本文写战争的艺术手法、情节安排及人物形象的塑造等。本文没有选择对战争场面进行正面描写,而是选择战争背景下普通民众的生活,采用语言描写、细节描写等手法,来反映战争给人们带来的苦难,收到“于无声处听惊雷”的效果。至于人物形象的塑造方面,本文没有塑造鲜明有个性的人物形象,而是通过父子二人的对话塑造了普通民众的综合形象,更好地反映了战争给劳苦大众带来的苦难。

【针对性练习】

结 束

高考语文二轮复习系列之

备考指南

技巧突破

目录

备考指南

01

高考形势

《考试大纲》要求:“阅读和鉴赏中外文学作品。了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征和主要表现手法。阅读鉴赏文学作品,应注重价值判断和审美体验,感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力,理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴涵的民族心理和人文精神。”从命题形式看,文学类文本阅读设置三个题目。近几年考查的侧重点在体会重要语句的丰富含意、品味精彩的语言表达艺术,鉴赏作品的文学形象和分析表现手法,分析作品的体裁特征和主要表现手法等。

技巧突破

02

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

1.五种角度,综合思考

(1)从情节与其他情节的关系角度考虑。需要考虑这一情节在全文中的位置:开头(引起下文、为下文做铺垫、设置悬念),中间(推动情节的发展),结尾(呼应上文)等。

(2)从情节与人物形象的关系角度考虑。也就是情节本身对人物塑造的具体作用。常用答题术语:塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理等。

(3)从情节与小说环境的关系角度考虑。常用答题术语:突出(烘托、交代)人物活动的环境,使环境更具典型性等。

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

(4)从情节与小说主题的关系角度考虑。一般来说是点题,突出主题或揭示主旨。常用答题术语:揭示(表达、寄托、暗示)了……的主题,深化主题,突出主题等。

(5)从情节与读者感受的关系角度考虑。就是站在读者的位置考虑情节的作用。常用答题术语:设置悬念,吸引读者的注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考等。

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

2.重点掌握结尾情节作用

小说的结尾,往往是文章的点睛之笔。把握好小说的结尾,是深刻理解小说主题的重要途径。

首先,结合小说结尾具体类型分析作用。结尾类型及其作用如下:

(1)出人意料式结尾。这种结尾,从结构安排上看,能使平淡的故事陡生波澜,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量;从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得在情理之中。

(2)戛然而止式结尾。这种结尾,从表现效果上看,能够让读者充分地驰骋想象,进行艺术的再创造。

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

(3)补叙式结尾。这种结尾常有对上文情节的呼应和解释悬念的作用,使人物形象更加完整,深化主旨。

(4)卒章显志式结尾。这种结尾往往有解释悬念、揭示主题的作用。

(5)令人感伤的悲剧结尾。这种结尾,从主题上看,能更好地深化主题;从表现人物性格上看,能很好地塑造人物性格,增强悲剧色彩;从表现效果上看,令人感动,令人回味,引人思考。

(6)令人欢喜的大团圆结尾。这种结尾,从表现效果上看,给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味;从读者的感情体验上看,与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感;从主题上看,这样的结局凸显出人性的美好。

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

(7)以景结情式结尾。这种结尾,从表现主题上看,含蓄凝练,含意丰富;从表达情感上看,容易渲染氛围,加强打动读者的情感力量;从读者上看,容易引起共鸣,留下思索、想象的广阔空间。

其次,抓住具体内容全面思考其作用。思考的角度不外乎情节、环境、人物、主题及读者角度,但必须从内容出发,作针对性的思考。

一、情节(句段)作用题:整体看特点,局部重结尾

答题关键词:情节作用+人物作用+主题作用+环境作用+读者效果

特别提醒:

答所有的情节题都要避免使用空话、套话,如为下文情节做铺垫,必须答出具体的情节内容。根据文体特征,坚持以“文”解题的原则。尤其是结合文章的具体内容,进行针对性的答题。

【针对性练习】

(2020年新课标Ⅰ卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

越野滑雪

(美)海明威

缆车又颠了一下,停了。尼克正在行李车厢里给滑雪板上蜡,把靴尖塞进滑雪板上的铁夹,牢牢扣上夹子。他从车厢边缘跳下,落脚在硬邦邦的冰壳上,来一个弹跳旋转,蹲下身子,把滑雪杖拖在背后,一溜烟滑下山坡。

乔治在下面的雪坡上一落一起,再一落就不见了人影。尼克顺着陡起陡伏的山坡滑下去时,那股冲势加上猛然下滑的劲儿把他弄得浑然忘却一切,只觉得身子里有一股飞翔、下坠的奇妙感。他挺起身,稍稍来个上滑姿势,一下子又往下滑,往下滑,冲下最后一个陡峭的长坡,越滑越快,越滑越快,雪坡似乎在他脚下消失了。身子下蹲得几乎倒坐在滑雪板上,尽量把重心放低,只见飞雪犹如沙暴,他知道速度太快了。但他稳住了。随即一搭被风刮进坑里的软雪把他绊倒,滑雪板一阵磕磕绊绊,他接连翻了几个筋斗,然后停住,两腿交叉,滑雪板朝天翘起,鼻子和耳朵里满是雪。

【针对性练习】

乔治站在坡下稍远的地方,正噼噼啪啪地拍掉风衣上的雪。

“你的姿势真美妙,迈克,”他大声叫道。“那搭烂糟糟的雪真该死。把我也绊了一跤。”

“在峡谷滑雪什么滋味儿?”尼克挣扎着站起来。

“你得靠左滑。因为谷底有堵栅栏,所以飞速冲下去后得来个大旋身。”

“等一会儿我们一起去滑。”

“不,你先去。我想看你滑下峡谷。”

尼克赶过乔治,他的滑雪板开始有点打滑,随后一下子猛冲下去。他坚持靠左边滑,末了,在冲向栅栏时,紧紧并拢双膝,像拧紧螺旋似的旋转身子,把滑雪板向右来个急转弯,扬起滚滚白雪,然后慢慢减速,跟铁丝栅栏平行地站住了。

【针对性练习】

他抬头看看山上。乔治正屈起双膝滑下山来;两支滑雪杖像虫子的细腿那样荡着,杖尖触到地面,掀起阵阵白雪,最后,这整个一腿下跪、一腿拖随的身子来个漂亮的右转弯,蹲着滑行,双腿一前一后,飞快移动,身子探出,防止旋转,两支滑雪杖像两个光点,把弧线衬托得更加突出,一切都笼罩在漫天飞舞的白雪中。

尼克用滑雪板把铁丝栅栏最高一股铁丝压下,乔治纵身越过去。他们沿路屈膝滑行,进入一片松林。路面结着光亮的冰层,被拖运原木的马儿拉的犁弄脏了,染得一搭橙红,一搭烟黄。两人一直沿着路边那片雪地滑行。大路陡然往下倾斜通往小河,然后笔直上坡。他们透过林子,看得见一座饱经风吹雨打、屋檐较低的长形的房子。走近了,看出窗框漆成绿色。油漆在剥落。

他们把滑雪板竖靠在客栈墙上,把靴子蹬蹬干净才走进去。

【针对性练习】

客栈里黑咕隆咚的。有只大瓷火炉在屋角亮着火光。天花板很低。屋内两边那些酒渍斑斑的暗黑色桌子后面摆着光溜溜的长椅。两个瑞士人坐在炉边,喝着小杯浑浊的新酒。尼克和乔治在炉子另一边靠墙坐下。一个围着蓝围裙的姑娘走过来。

“来瓶西昂酒,”尼克说。“行不行?”

“行啊,”乔治说。“你对酒比我内行。”

姑娘走出去了。

“没一项玩意儿真正比得上滑雪,对吧?”尼克说。“你滑了老长一段路,头一回歇下来的时候就会有这么个感觉。”

“嘿,”乔治说。“真是妙不可言。”

姑娘拿进酒来由出去了,他们听见她在隔壁房里唱歌。

【针对性练习】

门开了,一帮子从大路那头来的伐木工人走进来,在屋里把靴子上的雪跺掉,身上直冒水汽。女招待给这帮人送来了三公升新酒,他们分坐两桌,光抽烟,不作声,脱了帽,有的背靠着墙,有的趴在桌上。屋外,拉运木雪橇的马儿偶尔一仰脖子,铃铛就清脆地丁当作响。

乔治和尼克都高高兴兴的。他们两人很合得来。他们知道回去还有一段路程可滑呢。

“你几时得回学校去?”尼克问。

“今晚,”乔治回答。“我得赶十点四十的车。”

“真希望你能留下,我们明天上百合花峰去滑雪。”

“我得上学啊,”乔治说。“哎呀,尼克,难道你不希望我们能就这么在一起闲逛吗?带上滑雪板,乘上火车,到一个地方滑个痛快,滑好上路,找客栈投宿,再一直越过奥伯兰山脉,直奔瓦莱州,穿过恩加丁谷地。”

“对,就这样穿过黑森林区。哎呀,都是好地方啊。”

“就是你今年夏天钓鱼的地方吧?”

“是啊。”

【针对性练习】

他们喝干了剩酒。

尼克双肘撑在桌上,乔治往墙上颓然一靠。

“也许我们再也没机会滑雪了,尼克,”乔治说。

“我们一定得滑,”尼克说。“否则就没意思了。”

“我们要去滑,没错,”乔治说。

“我们一定得滑,”尼克附和说。

“希望我们能就此说定了。”乔治说。

尼克站起身。他把风衣扣紧。他拿起靠墙放着的两支滑雪杖。

“说定了可一点也靠不住,”他说。

他们开了门,走出去。天气很冷。雪结得硬邦邦的。大路一直爬上山坡通到松林里。

(陈良廷译,有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说中描写滑雪的段落多从尼克的角度来写,要么侧重他本人滑雪时的感受,要么通过他的眼睛来观看乔治滑雪的姿态,虽多次描写而无雷同之感。

B.小说的多个细节描写突出了客栈的破败和黯淡,与白雪皑皑的山间峡谷形成鲜明对比,小说氛围由此发生变化,情节也由此发生转折。

C.小说插入了对喝酒的瑞士人、客栈女招待、伐木工人等人物的描写,这符合主人公在客栈小憩时的观察,也为小说增添了更真切的故事背景。

D.小说主旨与《老人与海》较为接近,都是通过描写人挑战大自然或者投身不甘平庸的冒险生活,来塑造海明威式的“硬汉”形象。

【答案】D

【针对性练习】

【1题详解】

D项,“来塑造海明威式的‘硬汉’形象”错误,过度解读主旨,应该是表现了他们想通过滑雪摆脱现实生活的牵绊。

故选D。

【针对性练习】

2.两人在喝完酒离开客栈前有一段一再相约的对话。请结合上下文分析对话者的心理。

【答案】①两人一再相约,表明他们对此有强烈的愿望;②分别之际的一再相约,也表达出依依不舍的心情;③但已经感觉到这一愿望不会实现,心情有些惘然。

【针对性练习】

【2题详解】

对话表现了尼克和乔治对滑雪运动的喜爱,对将来能再次滑雪的渴盼,以及对对以后没有机会滑雪的颓丧。

“我们要去滑,没错”“我们一定得滑”“希望我们能就此说定了”写出了二人对将来能再次滑雪的渴盼,表达出离别时的依依不舍。“也许我们再也没机会滑雪了,尼克”“说定了可一点也靠不住”,写出了二人想到以后很有可能没机会滑雪事,内心的颓丧、郁闷、惘然。

【针对性练习】

3.海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

【答案】①小说的情节是两人的越野滑雪及在小客栈的逗留,这只是小说“露出水面的八分之一”;②通过小说已有的情节安排,可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;③这种情节安排使小说大量留白,引人遐思。

【针对性练习】

【3题详解】

小说1、2、9、10、11段,用大量笔墨,细致描绘了尼克和乔治滑雪的情景,12-35段写二人在小客栈的逗留,文章并未写二人其它的生活情景,这只是小说“露出水面的八分之一”。而读者可以通过二人对滑雪的喜爱与渴盼,通过二人离别时一再相约的情景,想象二人滑雪之外的生活,这是文本隐藏的内容。文章结尾既有二人对滑雪的渴望,又有二人因为再难滑雪的惘然,给读者留下了丰富的想象空间:为何不能在滑雪,两人是从事什么职业的,将来二人到底能不能滑雪等,引人遐思。

【针对性练习】

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

(一)掌握概括分析之法

1.紧扣“言行”,分析人物形象

人物的一言一行,都是人物性格特点的外化。由于人物性格的丰富性,分析人物时,首先应着眼整体,无论是正面描写,还是侧面描写,都要兼顾。其次,一定要多问几个“为什么”。例如语言描写,人物为什么这样说,人物是如何想的,又是什么性格促使他这样想的。考生一定要站在人物的角度,思考话语后的深层原因,从而归纳人物的形象。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

2.联系环境,分析人物形象

环境是形成人物性格的特定场所,它对分析人物形象起着至关重要的作用。有的环境烘托人物心情,有的环境刻画人物性格,有的环境暗示人物命运,因此,环境是分析小说人物形象的一个有效的突破口。

3.联系情节,分析人物形象

人物的性格不是静态的,而是动态的。情节是人物性格史。通过联系故事情节,可以全面地把握人物形象,避免仅看只言片语而忽视主要性格的问题。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

4.联系主题,分析人物形象

小说作者塑造人物是为了褒贬社会现象,褒贬什么样的社会现象,就需要着重刻画人物的什么形象。人物的性格都是复杂的,甚至呈现对立统一的格局,例如善良与软弱、勤劳与愚昧、忠诚与偏执等。分析人物的主要性格时,一定要扣住文章的主题,进行合理的取舍,从而准确地概括人物形象特点。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

(二)找准概括分析的具体角度

1.如果从整体上概括分析,有以下角度:

(1)看身份职业:农民、小市民、军人等。

(2)看生活习惯:吸烟、跑步、熬夜等。

(3)看外貌特点:高大、瘦弱、魁梧等。

(4)看性格特点:自私、善良、勇敢等。

(5)看心理活动:矛盾、焦虑、担心等。

(6)看环境描写:地灵人杰等。

(7)看定性评价:作者或他人的评论性语言等。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

2.如果从局部上概括分析,重点在以下角度:

(1)看性格特点:自私、善良、勇敢等。局部文字有时也能体现人物丰富的性格。

(2)看心理活动:矛盾、焦虑、担心等。特别注意人物情感的复杂性,尤其要结合上下文情节合理推测人物情感发生的原因。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

答题关键词:人物形象=性格+身份定位+多方面特征?职业、地位、兴趣、经历、技艺、教养、思想、关系等

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

特别提醒:

1.审题要注意性格与形象两个概念的异同

概括分析人物形象题,常见的提问方式有两种。其一,请简要概括××的形象特点;其二,小说中的××有哪些性格特点。其中形象特点与性格特点不是一个概念。性格特点包括人物的待人接物、品行操守、生活态度及价值观等较稳定的内在特征,例如开朗、刚强、懦弱、粗暴、多愁善感、寡言少语、心直口快等。而形象特点,除了包括性格特点,还包括肖像、身份、地位、职业、才艺等外在特点。答题时,考生一定要看清是性格特点还是形象特点,然后确定答题范围。

二、概括分析人物形象题:厘清概念,内扣外联

特别提醒:

2.分清人物的主要特征和次要特征,尤其要抓住人物形象的主要特征

考生在分析人物形象时,往往只是根据只言片语,抓细枝末节的特征,恰恰忽视了人物的主要特征。那么,哪些特征才是人物形象的主要特征呢?简单地说有三个指向:一是小说的主题;二是小说的标题;三是小说的主要情节,尤其是结局情节。如何把握人物的主要特征呢?考生需要整体把握小说情节,概括小说主题,洞悉作者的写作意图。

【针对性练习】

(2020年新课标II卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

书匠(节选)

葛亮

秋天的时候,父亲接到了小龙的电话。

小龙说,毛羽,这个老董,差点没把我气死。

父亲问他怎么回事。

他说,馆里昨天开了一个古籍修复的研讨会,请了许多业界有声望的学者。我好心让老董列席,他竟然和那些权威叫起了板。说起来,还是因为馆里来了本清雍正国子监刊本《论语》,很稀见。可是书皮烧毁了一多半,给修复带来很大难度。省外的专家,都主张将整页书皮换掉。没承想老董跟人家轴上了,说什么“不遇良工,宁存故物”,弄得几个专家都下不了台。其中一个,当时就站起身要走,说,我倒要看看,到哪里找这么个“良工”。老董也站起来,说,好,给我一个月,我把这书皮补上。不然,我就从馆里走人,永远离开修书行。你说说看,仪器做了电子配比都没辙。你一个肉眼凡胎,却要跟自己过不去,还立了军令状。毛羽,再想保他,我怕是有心无力了。

【针对性练习】

父亲找到老董,说,董哥,你怎么应承我的?

老董不说话,闷着头,不吱声。

父亲说,你回头想想,当年你和夏主任那梁子,是怎么结下的。你能回来不容易,为了一本书,值得吗?

老董将手中那把乌黑发亮的竹起子,用一块绒布擦了擦,说,值得。

后来,父亲托了丝绸研究所的朋友,在库房里搜寻,找到了一块绢。这块绢的质地和经纬,都很接近内府绢。但可惜的是,绢是米色的。

老董摸一摸说,毛羽,你是帮了我大忙。剩下的交给我。我把这蓝绢染出来。

父亲说,谈何容易,这染蓝的工艺已经失传了。

【针对性练习】

老董笑笑,凡蓝五种,皆可为靛。《天工开物》里写着呢,无非“菘、蓼、马、吴、苋”。这造靛的老法子,是师父教会的。我总能将它试出来。

此后很久,没见着老董,听说这蓝染得并不顺利。老董家里,沙发套和桌布、窗帘,都变成了靛蓝色。这是让老董拿去当了实验品。

中秋后,我照旧去老董家练书法。父亲拎了一笼螃蟹给他家。老董说,毛羽,今天放个假。我带孩子出去玩玩。

老董穿了一件卡其布的工作服,肩膀上挎了个军挎。父亲笑笑,也没有多问,只是让我听伯伯的话。

老董就踩着一辆二十八型的自行车,带着我,穿过了整个校园。老董踩得不快不慢,中间经过了夫子庙,停下来,给我买了一串糖葫芦。我问老董,伯伯,我们去哪里啊?

老董说,咱们看秋去。

【针对性练习】

也不知骑了多久,我们在东郊一处颓败的城墙处停住了。

这里是我所不熟悉的南京。萧瑟、空阔,人烟稀少,但是似乎充满了野趣。沿着水塘,生着许多高大的树。枝叶生长蔓延,彼此相接,树冠于是像伞一样张开来。我问,这是什么树?

老董抬着头,也静静地看着,说,橡树。

老董说,这么多年了。这是寿数长的树啊。

老董说,我刚刚到南京的时候,老师傅们就带我到这里来。后来,我每年都来,有时候自己来,有时和人结伴。有一次,我和你爷爷一起来。

你爷爷那次带了画架,就支在那里。老董抬起胳膊,指了指一个地方。那里是一人高的芦苇丛,在微风中摇荡。

你爷爷说,这是个好地方,有难得的风景啊。

他说这个话,已经是三十年前了。

老董的目光,渐渐变得肃穆。他抬起头,喃喃说,老馆长,我带您的后人来了。

【针对性练习】

我问,伯伯,我们来做什么呢?

老董俯下身,从地上捡起一个东西,放在我手里。那东西浑身毛刺刺的,像个海胆。老董说,收橡碗啊。

我问,橡碗是什么呢?

老董用大拇指,在手里揉捏一下,说,你瞧,橡树结的橡子,熟透了,就掉到地上,壳也爆开了。这壳子就是橡碗。

这时候,忽然从树上跳下来个毛茸茸的东西。定睛一看,原来是一只松鼠。它落到了地上,竟像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子。看到我们,便慌慌张张地跑远了。

老董说,它也识得宝呢。

我问,橡碗有什么用呢?

【针对性练习】

老董这才回过神,说,捡回去洗洗干净,在锅里煮到咕嘟响,那汤就是好染料啊。哪朝哪代的旧书,可都补得赢喽。我们这些人啊,一年也盼中秋,不求分月饼吃螃蟹,就盼橡碗熟呢。

我听了恍然大悟,说,原来是为了修书啊,那咱们赶快捡吧。

老董到底把那块蓝绢染出来了。据说送去做光谱检测,色温、光泽度与成分配比率,和古书的原书皮相似度接近百分之九十。也就是说,基本完美地将雍正年间的官刻品复制了出来。

因为本地一家媒体的报道,老董成了修书界的英雄。图书馆要给老董转正,请他参与主持修复文澜阁《四库全书》的工作,老董摇摇头,说,本来,还是原来那样吧,挺好。

(有删改)

4.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小龙与“我”父亲毛羽的电话,既介绍了本文故事发生的起因,表现了书匠老董的性格,也为情节的发展做了铺垫。

B.“老董穿了一件卡其色的工作服,肩膀上挎了个军挎”,“踩着一辆二八型的自行车”,是老董生活现状、职业习惯的表现。

C.小松鼠跳到地上,“像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子”,渲染了此处的生机与野趣,烘托了老董的童心与快乐。

D.“仪器做了电子配比都没辙”,老董却用传统工艺修复了罕见典籍,说明在科技发达的今天,传统技艺仍有用武之地。

【答案】C

【针对性练习】

【4题详解】

C项,小松鼠跳到地上,“像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子”,既渲染了此处的生机与野趣,也说明了小松鼠对橡子的喜爱;老董也如小松鼠一样视橡子为宝物,他寻橡子是为了修复古书,但没有借此烘托“老董的童心与快乐”。

故选C。

【针对性练习】

5.本文画线部分表达了老董怎样的心情?请结合本文简要分析。

【答案】①多年后面对自己职业起点时的人生感慨;②带老馆长后人重游旧地时,对老前辈的深切怀念;③对岁月如梭,世事沧桑的生命感悟。

【针对性练习】

【5题详解】

①多年后面对自己职业起点时的人生感慨。老董带“我”来到橡树林,他说,“我刚刚到南京的时候,老师傅们就带我到这里来”,说明橡树林是老董职业的起点,面对这个职业起点,老董心里充满了对旧时光的感慨之情。

②带老馆长后人重游旧地时,对老前辈的深切怀念。老董带“我”来到橡树林,指给“我”爷爷作画的地方,并且他还清晰记得爷爷当时说的话语,这些都表明老董对前辈的深切怀念。

③对岁月如梭,世事沧桑的生命感悟。过去老师傅们把老董带到橡树林,他和“爷爷”也曾经来过橡树林,在这里老董学到了技艺,也有自己志同道合的朋友,但距离那时已有三十年,文中说,“他说这个话,已经是三十年前了”,这一句话表明老董内心有一种岁月如梭,世事沧桑的生命感悟。

【针对性练习】

6.老董的匠人精神主要体现在哪些方面?请结合本文简要分析。

【答案】①坚持行业规矩。不忘“不遇良工,宁存故物”的古训,为此甚至跟权威叫板。

②恪守职业操守。敬畏与热爱自己的职业,为了一本书,即使再次失去工作,也认为值得。③修书精益求精。为染蓝绢不断试验,最终完成修复任务。

【针对性练习】

【6题详解】

①坚持行业规矩。为了修复古籍,他敢于反对省外的专家,专家都主张将整页书皮换掉,但他不忘“不遇良工,宁存故物”的古训,为此甚至跟权威叫板。

②恪守职业操守。老董敬畏与热爱自己的职业,通过“父亲”与老董的对话,我们知道老董曾经因为坚持自己的观点和夏主任结下梁子,现在为了修复古书,即使再次失去工作,老董也认为值得,这些都表明老董是一个恪守职业操守的人。

③修书精益求精。为染蓝绢不断试验,他夜里待在图书馆里,傍晚时也跑染厂,把家里沙发套和桌布、窗帘都变成了靛蓝色,还去了偏远的橡树林,最终完成修复任务。

【针对性练习】

三、赏析细节描写题:注重“三抓”,巧联“五面”

(一)理解细节描写内涵:注重“三抓”

1.抓关键词语,理解细节描写的内涵

细节描写既注重描写的细微具体,又注重具有说服力和表现力。因此,作者十分注重对字词的锤炼,以期一字传神、一词达意。在锤炼的字词中,以动词和形容词居多。典型的动作,可以揭示人物的个性特征。形容词本质上就是表现事物的性质和状态,它具有极强的修饰限定作用。因此,抓住形容词,仔细揣摩,更容易把握细节描写的内涵。

三、赏析细节描写题:注重“三抓”,巧联“五面”

2.抓生动修辞,理解细节描写的内涵

运用修辞,画其神韵,是细节描写的重要方法。具体而言,该方法是运用修辞之手段,以达到画其神韵之目的。而“神韵”恰恰是细节描写的内涵之所在。只有把握修辞,才可以更好地理解细节的内涵。在细节描写中,常用的修辞有比喻、拟人、夸张、反复等。例如比喻,考生只要理解本体和喻体分别是什么,本体和喻体的相似点是什么,就不难理解细节描写的内涵。

3.抓上下关联,理解细节描写的内涵

细节描写虽然是片段文字,但是与上下文往往有着紧密的联系。认真研读上下文,可以更准确地把握细节描写的内涵。有些细节描写的精准把握,甚至需要联系全文主旨。

三、赏析细节描写题:注重“三抓”,巧联“五面”

(二)分析细节描写作用:巧联“五面”

1.推动情节方面,主要关注该处细节在情节发展中是否使故事跌宕起伏、引人入胜,是否与前面的情节有照应,是否对后面的情节发展做铺垫。

2.刻画人物方面,一些典型的动作、个性的语言揭示了人物什么心理,刻画了人物什么性格,表现了人物什么精神风貌。

3.烘托环境方面,文章对一景一物的细致描写,是否渲染了时代气氛,是否凸显了地方特色。

4.表达情感方面,作者精心刻画细节,是为了更有表现力地表情达意。主要关注该处细节描写表达了什么真情实感。

5.表现主题方面,主要看该处细节描写与小说的主题是否有联系,是否有利于主题的表达,表达了怎样的主题。

三、赏析细节描写题:注重“三抓”,巧联“五面”

另外,注意不同类型的细节描写对刻画人物的具体作用。

1.人物语言的细节描写,使人物形象栩栩如生,跃然纸上。

2.人物动作的细节描写,透露出人物形象的心理。

3.人物心理的细节描写,展示人物的内心世界。

4.人物外貌、服饰方面的细节描写,揭示人物特征、身份等。

5.环境中的细节描写,烘托出人物的性格。

三、赏析细节描写题:注重“三抓”,巧联“五面”

答题关键词:推动情节+刻画人物+烘托环境+表达情感+表现主题

特别提醒:

细节描写不等同于动作描写。细节描写固然多表现在动作描写上,但同时也表现在服饰、神态和心理上。另外,细节描写与细致描写也不是同一个概念。细节描写肯定是一种细致描写,但只有那些非常具有表现力的细致描写才叫细节描写。

【针对性练习】

(2020·河南焦作市·高三一模)阅读下面的文字,完成下列小题。

除 岁

汪曾祺

守岁烛的黑烟摇摇的,像一条小水蛇游进黑暗里。烛泪漓漓淋淋地流满了锡烛台的周身,发散着一种淡淡的气味,烛焰忽大忽小,四壁的光影也便静静地变化着。

想不到适当的事情做,我移移坐在椅子里的屁股,轻轻地嘘出一口气。父亲抬起头来看了我一眼。算盘珠子刷溜地响着,薄薄的关山纸一张一张地翻过。

“还好,亏不了多少,够开销的了。”父亲推开算盘,移开面前账簿叠起的小山,站起身来。

“不早了吧?”

“嗯?”

他搓搓两手,把指头拉出声音,来回踱着,眉头皱起又放平,是在盘算着甚么。

【针对性练习】

“一到天明,你等着瞧吧,多少字号要在公会的名单上勾去了。广源,新丰,玉记……往年倒一两家铺子,大家心里虽然早都有了个底,可是不能不当桩大事议论着,今年啊,多了,大家反而不大在意了,只好眼睁睁看着一爿一爿的不声不响地倒。我看有弄得米没地方买的日子。”

说着一手抓起茶杯,把杯内的残茶往嘴里倒,大概茶早已凉透了,他用力打了个寒噤,把茶都泼在痰盂里。

“真的好笑,万安堂的陶老板前天还跟我说:‘别的行业不说,民贫则俭,可省的省了,不景气是意中事,你们这一业,食为民天,米都是要吃的,怎么也不行了?’我望他笑笑,说:‘甚么都可以省,病却省不了啊,有钱的或许参汤燕窝吃得少一点,穷人,摆子痢疾更较往年多些,今年吃了些不惯的东西,肠胃里免不了要闹闹,你们大黄芒硝都少不了,有人照顾,你却为甚么总是成天嚷着亏啊折的?’”

【针对性练习】

“恐怕今年材板铺子倒有点赚头,死都还是要死的,万字纹的棺材,三道紫金箍究竟不大有人用。”我沉吟着,把烧到指边的烟卷丢到痰盂里,咝——马上黑了。

炮声又紧了,纸窗沙沙地抖了一阵。也辨不清是敌人的,是我们的。夜来,炮声就没停过,不过到紧的时候才教人一惊。

“这次是抗战,抗战,我们难道不明白吗? 为了抗战,商人吃点苦是应该的,只是——”

父亲的话说不下去了,沉沉地坐到椅子里,拨弄着算盘,好像那种轻快的声音能给他安慰,能平抑心里的骚乱。

“写春联吧,年,总是要过的。墨已经研好了,在架子上茶杯里,你拿来掺点水,墩在脚炉上,写春联的墨要熟,才有光。炉里该还有火,三十夜,要彻夜火烈。纸——怎么‘万年红’买不到? 这是本城出的啊!没有就将就省用吧。”父亲把心事推开了一点,想到过年了。

【针对性练习】

“大门后的联字换换,就用‘频忧启瑞,多,——多福兴邦’。”

“福?”

“福。大年下,用个‘难’字让老太爷看见要不高兴。”

“那,‘忧’字为甚不换一个呢?”

“忧总是忧的,难道不忧么? 只要能启瑞就好。哈哈。”

夜深了,寒气愈重了,我拨拨火盆里的炭,炭烧得正炽,红得像是透明的,只是一拨之后,一些白灰飞了起来,落得我一身。“不行,一会儿就要支不住了,你去再搬点炭来加上去,回来,索性拿壶酒来。”

炭火更旺了,我又撒了些柏叶,一室都是香气。

“喝,我久不同你喝了,今天不是个平常日子,我们爷儿俩守守岁,来,干!”

“笃,笃,笃笃,笃,……”

“哎? 这会儿有谁来?”

父亲掀开棉帘,一步跨了出去,我拿了蜡烛跟在后面。我们站在门旁,屏着气听着,心里不免有点忐忑,等待着甚么事发生。门环又响。

【针对性练习】

“哪个?”

“是我。”

“哦,是远翁,有甚么要紧事吗? 前线上怎样了?”

“很好,前线上,冲过去二十几里,扎到小杨村了,小杨村离麒麟坝还有四十多。我就要去,跟王团副一块去,把慰劳品带到团部,一天亮就走。你知道收上河一带稻子的是谁?”

“谁?”

“陈国斌,全是替敌人收的。”

“陈国斌? 是去年春上被驱逐出境的?”

“是他,汉奸!”

“现在怎样了?”

“逮到了,他正想把稻子偷运过去,由湖里。在杨林塘就擒的。所有囤粮,全部搜到,明春是没大问题了。我已经在拜年片上写明叫同业能支持的还是支持,市面要紧。”

“对,市面要紧。”

【针对性练习】

“我大概得过两天回来,这事得拜托您。”

“当然,当然,反正还有几天,大家到初六才会开门哩,明天一早我就去各家走走,商量个办法。”

“是啊,当然现在县里对于那批粮食还没有一个处置,不过我想是没多大问题的。开,老板们自然不会有好处,不过只好也看得轻些了。”

“谁也不忍心看先人遗下来的或是自己一手创置的生财器物生虫上锈,我想没多大问题,开。——你呢? 怎么样,你今年?”

“还好。”

“你是百节之虫,——”

“见笑,见笑。”

“哈哈哈哈”,门里门外一片笑声。一种压抑不住的真正的笑。

【针对性练习】

“就这么说,我走了,再见。”

“再见,好走。”沉着有力的脚步声渐渐远了。

“干。”

“干。”

父亲和我的眼睛全飘在墨瀋未干的春联上,春联非常的鲜艳。一片希望的颜色。

作于一九四三年

(有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开篇运用比喻的手法来描摹守岁烛在暗夜中燃烧的情境,意在为人物的出场营造一种低沉、黯淡的氛围,也与整个社会背景相契合。

B.小说借父亲出场后的一大段话,写出了战争对于当时社会经济与百姓生活造成的伤害,展现了作者对战争的厌恶之情。

C.小说善于抓住神态、语言描写来塑造形象,如“眉头皱起又放平”“为了抗战,商人吃点苦是应该的”,体现了父亲乐观及积极参与抗战的心态。

D.小说采用第一人称叙述,写出了作为故事人物的“我”的情感态度,同时,由“我”来展现情节的变化,又赋予小说强烈的真实感。

【答案】C

【针对性练习】

【7题详解】

C项,“乐观”的心态错,应该是对战争的无奈心理。

故选C。

【针对性练习】

8.文中前后两次提到“春联”,其用意有何不同? 请结合文本简要分析。

【答案】①第一次是写春联,从对写春联的纸墨的考究到春联上文字的选择,都饱含着“我”与父亲对当时战争中生活现状的忧虑和对祖国未来的美好祝愿。②第二次是在小说结尾,“春联”是“希望的颜色”,写出了父亲与“我”在听闻汉奸被抓、市面有米可卖之后的喜悦,也饱含着对战争必胜的信念与信心。

【针对性练习】

【8题详解】

文中“写春联”“看春联”属于小说中安排的两个情节,那么情节安排的用意,就需要结合小说内容、社会背景、人物心理或情感、行文结构和主旨的表达等方面来分析考虑。“写春联”的情节在小说中间部分,社会背景为抗日战争,父子俩当时处于对战争的无奈、担忧的心境之中,在对战争无计可施的状况下,只能把眼下的事务——写春联做好,以此来表达对美好生活的希望和祝愿。“看春联”的情节在小说结尾部分,当时父子俩已得知“汉奸”被抓住,市面上有米可卖的背景之下,那么心里自然对战争的胜利充满着必胜的信念,对未来充满希望。所以在作者看来“春联非常的鲜艳。一片希望的颜色”。

【针对性练习】

9.小说创作于抗战时期,但有别于一般的“宣传民众、鼓动民众、教育民众”的抗战文学,请简要分析本文对战争的书写特点。

【答案】①从选材上看,文中并无对战争场面的直接的正面描写,而是把重心放在了抗战背景下普通人的生存世相的叙述上。②从艺术手法上看,本文避免粗线条地对战争全面再现,而是采用语言描写、细节描写等手法,将战争书写与人道同情结合起来。③从情节与人物来看,小说并无战争文学中集中的矛盾冲突和鲜明的人物形象,而是在父子二人除夕夜的对话中缓缓展开。

【针对性练习】

【9题详解】

题干中“有别于一般的‘宣传民众、鼓动民众、教育民众’的抗战文学”就是在提示考生要考虑本文的选材特点。一般抗战题材的文章,要么直接描写前线的战争场面,反映战争的残酷,警醒世人要反对战争,捍卫和平;要么描写后方民众对前线的积极支援。但是一般都以宣传民众、鼓动民众、教育民众为根本目的,号召民众团结起来共同抵御外侮,捍卫领土完整和民族尊严。本文选材却是把目光投放在小人物身上,通过对普通民众对战争的无奈、对未来的迷茫、对抗战胜利的盼望以及愿意积极为抗战贡献自己微薄力量的描写,反映战争状况下的民不聊生,引导人们对战争状况下普通民众生活处境的思考,充满人道主人情怀。

“简要分析本文对战争的书写特点”就是在提示考生要考虑本文写战争的艺术手法、情节安排及人物形象的塑造等。本文没有选择对战争场面进行正面描写,而是选择战争背景下普通民众的生活,采用语言描写、细节描写等手法,来反映战争给人们带来的苦难,收到“于无声处听惊雷”的效果。至于人物形象的塑造方面,本文没有塑造鲜明有个性的人物形象,而是通过父子二人的对话塑造了普通民众的综合形象,更好地反映了战争给劳苦大众带来的苦难。

【针对性练习】

结 束