《两栖动物的生殖和发育》教学设计

文档属性

| 名称 | 《两栖动物的生殖和发育》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2011-12-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三节 两栖动物的生殖和发育

一、教材分析

本节课是义务教育课程标准实验教科书《生物学》(人民教育出版社)八年级下册第七单元“生物圈中生命的延续和发展”第一章“生物的生殖和发育”中的第三节。本节重点介绍以青蛙为代表的两栖动物是从水生到陆生过渡的一个类群,具有初步适应陆生生活的结构特征,但由于受精过程和幼体的生长发育都必须在水中进行,个体发育过程中,幼体经变态发育到成体,既可生活在陆地上,又可生活在潮湿的陆地上。上一节学生们已经学习了昆虫的生殖和发育,在此基础上,通过从学生生活实际出发,结合观察、分析和讨论,了解两栖动物的生殖和发育过程的特点,进而明确生物的生殖和发育与环境的相互关系,加深理解种族延续的意义。

二、学情分析

八学生已经具备一定的生物学知识的基础,对于青蛙有了一定的知识储备,但对于两栖动物的生殖与发育的现象的理解还存在很大的难度。通过学生自主的探究活动和小组合作及自学,有助于学生提高学习兴趣,养成自主学习能力,促进提升对问题的理解及解决能力。

三、教学目标

知识目标

1、描述两栖动物的生殖和发育过程及特点。

2、比较两栖动物的生殖发育与昆虫的生殖发育的异同。

能力目标

通过观察图片和资料分析,总结青蛙的生殖和发育过程,培养观察、分析能力。

情感态度与价值观

通过资料分析,关注生物的生殖和发育与环境的相互关系;形成保护环境,关注环境变化的意识,增加保护我国生态环境的责任感和使命感。

●教学重点

青蛙的生殖过程和发育特点。

●教学难点

通过青蛙生殖发育过程的特点,分析理解两栖动物的生殖发育与环境的关系。

四、教学方法

讲述法、归纳法、观察法、启发引导法、小组合作学习法等。

五、教具准备

教师准备: 青蛙与昆虫生殖和发育的比较表格

六、课时安排: 1课时

七、教学过程

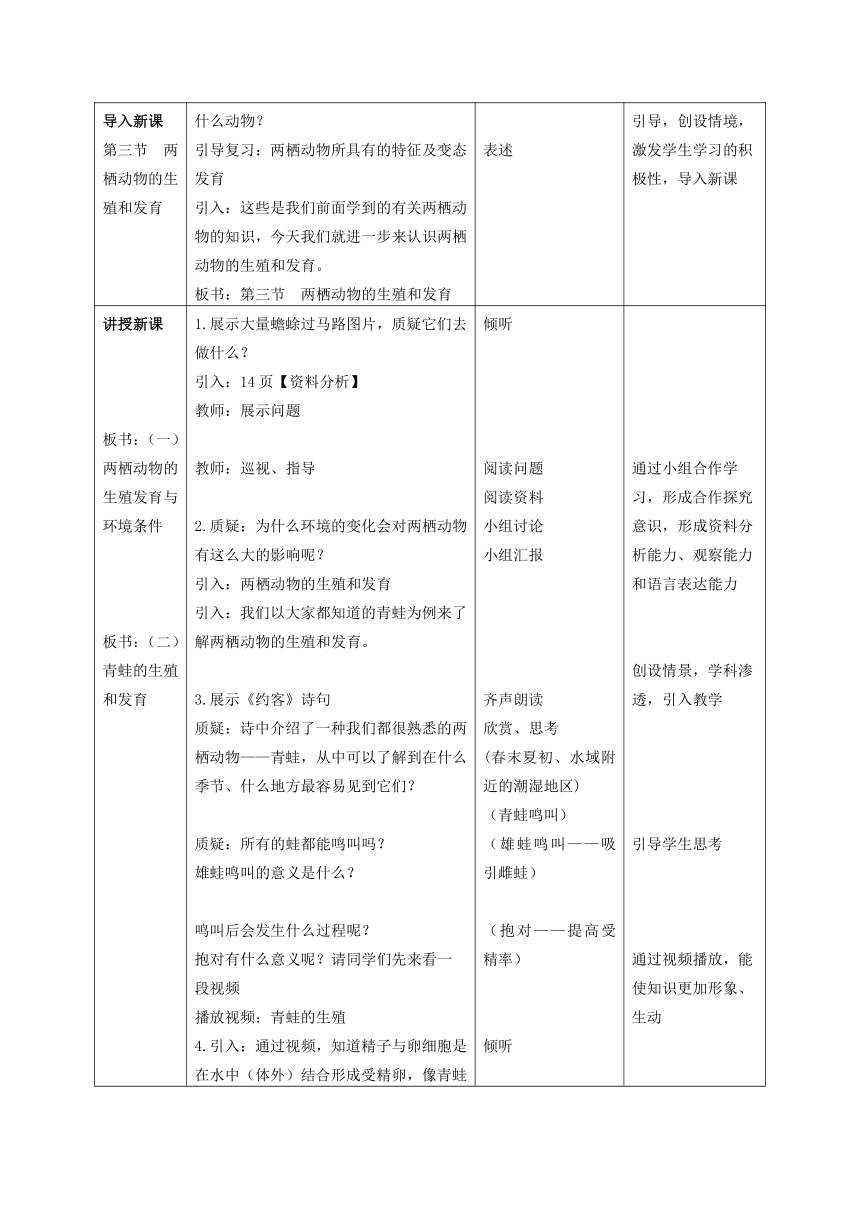

教学步骤 教师活动 学生活动 设计意图

课前准备导入新课第三节 两栖动物的生殖和发育 展示一些两栖动物图片,质疑它们都属于什么动物?引导复习:两栖动物所具有的特征及变态发育引入:这些是我们前面学到的有关两栖动物的知识,今天我们就进一步来认识两栖动物的生殖和发育。板书:第三节 两栖动物的生殖和发育 学生欣赏、思考表述 通过图片的展示及引导,创设情境,激发学生学习的积极性,导入新课

讲授新课板书:(一)两栖动物的生殖发育与环境条件板书:(二)青蛙的生殖和发育 1.展示大量蟾蜍过马路图片,质疑它们去做什么?引入:14页【资料分析】教师:展示问题教师:巡视、指导2.质疑:为什么环境的变化会对两栖动物有这么大的影响呢?引入:两栖动物的生殖和发育引入:我们以大家都知道的青蛙为例来了解两栖动物的生殖和发育。3.展示《约客》诗句质疑:诗中介绍了一种我们都很熟悉的两栖动物——青蛙,从中可以了解到在什么季节、什么地方最容易见到它们?质疑:所有的蛙都能鸣叫吗?雄蛙鸣叫的意义是什么?鸣叫后会发生什么过程呢?抱对有什么意义呢?请同学们先来看一段视频播放视频:青蛙的生殖4.引入:通过视频,知道精子与卵细胞是在水中(体外)结合形成受精卵,像青蛙这样的受精方式就称为体外受精。通过体外受精,就产生了许多透明胶状的里面带有黑色小点的受精卵,经发育就成了蝌蚪。调查:有看过《小蝌蚪找妈妈》故事的同学请个手?问:小蝌蚪为什么找不到妈妈?引入:观察13页图-6,小蝌蚪是如何发育成青蛙的?归纳:青蛙的一生要经过几个时期?引入:变态发育比较:两栖动物与昆虫生殖发育的异同展示:比较表格教师:巡视、指导5.下面通过视频进一步加深对两栖动物生殖和发育的印象播放视频:生殖和发育教师:引导小结青蛙生殖、发育过程并板书回顾之前问题:为什么环境的变化会对两栖动物有这么大的影响呢?小结:因此两栖动物不能成为真正的陆生脊椎动物6.引入:环境对两栖动物的重要性,但我们生活中却常常看到这样的情形展示:环境污染图片及青蛙图片情感教育:看到这些你有什么感受?我们该怎么做? 倾听阅读问题阅读资料小组讨论小组汇报齐声朗读欣赏、思考(春末夏初、水域附近的潮湿地区)(青蛙鸣叫)(雄蛙鸣叫——吸引雌蛙)(抱对——提高受精率)倾听举手(形态差异太大)观察思考并汇报归纳4个时期完成课前分发的比较表格欣赏叙述结合所学知识回答(两栖动物的生殖和发育必须在水中进行,幼体要经过变态发育才能上陆生活。)畅所欲言感受表达 通过小组合作学习,形成合作探究意识,形成资料分析能力、观察能力和语言表达能力创设情景,学科渗透,引入教学引导学生思考通过视频播放,能使知识更加形象、生动调动学习积极性通过观察,培养学生带着问题思考的能力新旧知识的碰撞,加深学生对知识的印象通过判断,学会将已知知识解决实际问题,调动学习积极性创设情境、自然过渡

课堂小结 学生借助板书和课本自己梳理本节所学知识 回忆,梳理 通过回忆、梳理掌握知识

巩固练习布置作业

●板书设计

第三节 两栖动物的生殖和发育

两栖动物的生殖和发育与环境条件

青蛙的生殖和发育

雄蛙鸣叫→抱对→受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙

生殖 变态发育

●教后反思:

本节课是初中生物新课程教材(人教版)八年级下册第七单元第一章第三节的内容。本节重点介绍以青蛙为代表的两栖动物是从水生到陆生过渡的一个类群,具有初步适应陆生生活的结构特征,本节从学生的生活实际出发,通过观察、分析和讨论,了解两栖动物的生殖发育过程的特点,进而明确生物的生殖和发育与环境的相互关系。我在教学此课后,颇有感悟。

一、采用问题教学模式

这节课注重对学生的引导,主要采用问题教学模式,以问题为线索,创设问题情境,例如:从学生实际出发,充分利用身边的事,展示生活中连江县东湖镇出现大量的小蟾蜍过马路的图片,质疑它们去做什么?从而激发学生自主学习的兴趣,通过阅读课本第14页的“资料分析”并讨论屏幕上出现的3道问题,让学生在寻求和探索解决问题的思维活动中,掌握知识、发展智力、培养技能,进而培养学生自己发现问题解决问题的能力。又如:课件中播放青蛙“呱呱呱”的叫声,质疑一个接一个:“是不是所有的蛙都能鸣叫?”“雄蛙鸣叫的意义是什么?”“鸣叫后又会发生什么过程?”等问题。随着教师的思维而思维,循着教师的问题而思考,激发出解决问题的欲望。提问是师生教学互动的最主要的形式,通过提问可提高学生分析资料的能力。如“某地出现畸形蛙可能是什么原因造成的?”,对于这道题,学生不光要知道答案,通过提问,使他们还要知道答案是从哪里提取出来的。正所谓知其然还要知其所以然。

二、关注学生已有知识经验,构建有效课堂

对于两栖类的生殖和发育,学生缺乏感性认识,面对教材,只是泛泛两三页介绍。学生对于两栖类动物的了解,停留在科普童话《小蝌蚪找妈妈》的认知水平,就需要关注学生已有知识经验,充分挖掘课程资源,构建有效课堂。由小蝌蚪为什么找不到妈妈的原因,再通过观察课本第13页的图片,进而了解两栖动物的发育过程。学生凭借积累的知识经验解决了一个又一个的难题。教学过程中,还采用比较法来比较青蛙与家蚕、蝗虫生殖发育的异同,通过新旧知识的碰撞,加深学生对知识的印象,以及通过师生共同完成青蛙生殖和发育整个过程的板书,从而使学生对本节课的重点有个清晰的脉络。

三、注重观察能力的培养

本节课还注重观察能力的培养,充分利用多媒体工具,通过展示许多图片和播放视频(如畸形蛙图片、鸣囊图片、抱对图片、受精视频等),从而形象直观的突破重难点。最后通过有震撼力的图片,以及文字——音乐的巧妙结合,比较轻易地激发了学生的环保意识,这是传统说教难以企及的。

四、反思中改进

本节课存在的不足有很多,可能是借班上课的缘故,学生看到后排坐着许多老师,心里紧张,很多简单的问题都不敢回答,学生参与度不高,显得课堂有点沉闷。当然这也反映了本人调动学生积极性的能力有待提高;还有学生在完成比较表格是,我只是巡视,而没有参与到学生中去,这也是需要改进的;课堂的掌控能力等不足还有待于进一步的学习和提高。

一、教材分析

本节课是义务教育课程标准实验教科书《生物学》(人民教育出版社)八年级下册第七单元“生物圈中生命的延续和发展”第一章“生物的生殖和发育”中的第三节。本节重点介绍以青蛙为代表的两栖动物是从水生到陆生过渡的一个类群,具有初步适应陆生生活的结构特征,但由于受精过程和幼体的生长发育都必须在水中进行,个体发育过程中,幼体经变态发育到成体,既可生活在陆地上,又可生活在潮湿的陆地上。上一节学生们已经学习了昆虫的生殖和发育,在此基础上,通过从学生生活实际出发,结合观察、分析和讨论,了解两栖动物的生殖和发育过程的特点,进而明确生物的生殖和发育与环境的相互关系,加深理解种族延续的意义。

二、学情分析

八学生已经具备一定的生物学知识的基础,对于青蛙有了一定的知识储备,但对于两栖动物的生殖与发育的现象的理解还存在很大的难度。通过学生自主的探究活动和小组合作及自学,有助于学生提高学习兴趣,养成自主学习能力,促进提升对问题的理解及解决能力。

三、教学目标

知识目标

1、描述两栖动物的生殖和发育过程及特点。

2、比较两栖动物的生殖发育与昆虫的生殖发育的异同。

能力目标

通过观察图片和资料分析,总结青蛙的生殖和发育过程,培养观察、分析能力。

情感态度与价值观

通过资料分析,关注生物的生殖和发育与环境的相互关系;形成保护环境,关注环境变化的意识,增加保护我国生态环境的责任感和使命感。

●教学重点

青蛙的生殖过程和发育特点。

●教学难点

通过青蛙生殖发育过程的特点,分析理解两栖动物的生殖发育与环境的关系。

四、教学方法

讲述法、归纳法、观察法、启发引导法、小组合作学习法等。

五、教具准备

教师准备: 青蛙与昆虫生殖和发育的比较表格

六、课时安排: 1课时

七、教学过程

教学步骤 教师活动 学生活动 设计意图

课前准备导入新课第三节 两栖动物的生殖和发育 展示一些两栖动物图片,质疑它们都属于什么动物?引导复习:两栖动物所具有的特征及变态发育引入:这些是我们前面学到的有关两栖动物的知识,今天我们就进一步来认识两栖动物的生殖和发育。板书:第三节 两栖动物的生殖和发育 学生欣赏、思考表述 通过图片的展示及引导,创设情境,激发学生学习的积极性,导入新课

讲授新课板书:(一)两栖动物的生殖发育与环境条件板书:(二)青蛙的生殖和发育 1.展示大量蟾蜍过马路图片,质疑它们去做什么?引入:14页【资料分析】教师:展示问题教师:巡视、指导2.质疑:为什么环境的变化会对两栖动物有这么大的影响呢?引入:两栖动物的生殖和发育引入:我们以大家都知道的青蛙为例来了解两栖动物的生殖和发育。3.展示《约客》诗句质疑:诗中介绍了一种我们都很熟悉的两栖动物——青蛙,从中可以了解到在什么季节、什么地方最容易见到它们?质疑:所有的蛙都能鸣叫吗?雄蛙鸣叫的意义是什么?鸣叫后会发生什么过程呢?抱对有什么意义呢?请同学们先来看一段视频播放视频:青蛙的生殖4.引入:通过视频,知道精子与卵细胞是在水中(体外)结合形成受精卵,像青蛙这样的受精方式就称为体外受精。通过体外受精,就产生了许多透明胶状的里面带有黑色小点的受精卵,经发育就成了蝌蚪。调查:有看过《小蝌蚪找妈妈》故事的同学请个手?问:小蝌蚪为什么找不到妈妈?引入:观察13页图-6,小蝌蚪是如何发育成青蛙的?归纳:青蛙的一生要经过几个时期?引入:变态发育比较:两栖动物与昆虫生殖发育的异同展示:比较表格教师:巡视、指导5.下面通过视频进一步加深对两栖动物生殖和发育的印象播放视频:生殖和发育教师:引导小结青蛙生殖、发育过程并板书回顾之前问题:为什么环境的变化会对两栖动物有这么大的影响呢?小结:因此两栖动物不能成为真正的陆生脊椎动物6.引入:环境对两栖动物的重要性,但我们生活中却常常看到这样的情形展示:环境污染图片及青蛙图片情感教育:看到这些你有什么感受?我们该怎么做? 倾听阅读问题阅读资料小组讨论小组汇报齐声朗读欣赏、思考(春末夏初、水域附近的潮湿地区)(青蛙鸣叫)(雄蛙鸣叫——吸引雌蛙)(抱对——提高受精率)倾听举手(形态差异太大)观察思考并汇报归纳4个时期完成课前分发的比较表格欣赏叙述结合所学知识回答(两栖动物的生殖和发育必须在水中进行,幼体要经过变态发育才能上陆生活。)畅所欲言感受表达 通过小组合作学习,形成合作探究意识,形成资料分析能力、观察能力和语言表达能力创设情景,学科渗透,引入教学引导学生思考通过视频播放,能使知识更加形象、生动调动学习积极性通过观察,培养学生带着问题思考的能力新旧知识的碰撞,加深学生对知识的印象通过判断,学会将已知知识解决实际问题,调动学习积极性创设情境、自然过渡

课堂小结 学生借助板书和课本自己梳理本节所学知识 回忆,梳理 通过回忆、梳理掌握知识

巩固练习布置作业

●板书设计

第三节 两栖动物的生殖和发育

两栖动物的生殖和发育与环境条件

青蛙的生殖和发育

雄蛙鸣叫→抱对→受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙

生殖 变态发育

●教后反思:

本节课是初中生物新课程教材(人教版)八年级下册第七单元第一章第三节的内容。本节重点介绍以青蛙为代表的两栖动物是从水生到陆生过渡的一个类群,具有初步适应陆生生活的结构特征,本节从学生的生活实际出发,通过观察、分析和讨论,了解两栖动物的生殖发育过程的特点,进而明确生物的生殖和发育与环境的相互关系。我在教学此课后,颇有感悟。

一、采用问题教学模式

这节课注重对学生的引导,主要采用问题教学模式,以问题为线索,创设问题情境,例如:从学生实际出发,充分利用身边的事,展示生活中连江县东湖镇出现大量的小蟾蜍过马路的图片,质疑它们去做什么?从而激发学生自主学习的兴趣,通过阅读课本第14页的“资料分析”并讨论屏幕上出现的3道问题,让学生在寻求和探索解决问题的思维活动中,掌握知识、发展智力、培养技能,进而培养学生自己发现问题解决问题的能力。又如:课件中播放青蛙“呱呱呱”的叫声,质疑一个接一个:“是不是所有的蛙都能鸣叫?”“雄蛙鸣叫的意义是什么?”“鸣叫后又会发生什么过程?”等问题。随着教师的思维而思维,循着教师的问题而思考,激发出解决问题的欲望。提问是师生教学互动的最主要的形式,通过提问可提高学生分析资料的能力。如“某地出现畸形蛙可能是什么原因造成的?”,对于这道题,学生不光要知道答案,通过提问,使他们还要知道答案是从哪里提取出来的。正所谓知其然还要知其所以然。

二、关注学生已有知识经验,构建有效课堂

对于两栖类的生殖和发育,学生缺乏感性认识,面对教材,只是泛泛两三页介绍。学生对于两栖类动物的了解,停留在科普童话《小蝌蚪找妈妈》的认知水平,就需要关注学生已有知识经验,充分挖掘课程资源,构建有效课堂。由小蝌蚪为什么找不到妈妈的原因,再通过观察课本第13页的图片,进而了解两栖动物的发育过程。学生凭借积累的知识经验解决了一个又一个的难题。教学过程中,还采用比较法来比较青蛙与家蚕、蝗虫生殖发育的异同,通过新旧知识的碰撞,加深学生对知识的印象,以及通过师生共同完成青蛙生殖和发育整个过程的板书,从而使学生对本节课的重点有个清晰的脉络。

三、注重观察能力的培养

本节课还注重观察能力的培养,充分利用多媒体工具,通过展示许多图片和播放视频(如畸形蛙图片、鸣囊图片、抱对图片、受精视频等),从而形象直观的突破重难点。最后通过有震撼力的图片,以及文字——音乐的巧妙结合,比较轻易地激发了学生的环保意识,这是传统说教难以企及的。

四、反思中改进

本节课存在的不足有很多,可能是借班上课的缘故,学生看到后排坐着许多老师,心里紧张,很多简单的问题都不敢回答,学生参与度不高,显得课堂有点沉闷。当然这也反映了本人调动学生积极性的能力有待提高;还有学生在完成比较表格是,我只是巡视,而没有参与到学生中去,这也是需要改进的;课堂的掌控能力等不足还有待于进一步的学习和提高。