福建省莆田第二十五中学2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 福建省莆田第二十五中学2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 486.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-01 17:06:26 | ||

图片预览

文档简介

莆田第二十五2020-2021学年上学期期末试卷

高二历史

第Ⅰ卷 (选择题 48分)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合旧要求的。

1、孟子在严格区分统治者与被统治者阶级地位的同时,又把统治者和被统治者的关系比作父母与子女的关系,主张统治者要像父母一样关心人民的疾苦,人民要像对待父母一样去亲近、服侍统治者。这说明孟子( )

A.强调重建西周等级秩序 B.主张统治者“为政以德”

C.注重协调缓和阶级关系 D.发展墨家“兼爱”思想

2、《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》( )

A.汇集了诸子百家的思想精华 B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶 D.体现了贵族阶层的旨趣

3、西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是( )

A.王国势力强大 B.百家争鸣局面的延续

C.现实统治需要 D.兼收并蓄的文化政策

4、研究发现,唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出( )

A.社会阶层的流动 B.中央集权的强化

C.农耕经济的繁荣 D.门阀制度的兴盛

5、秦朝法律规定,私拿养子财物以偷盗罪论处,私拿亲子财物无罪;西晋时规定,私拿养子财物同样无罪。这一变化表明,西晋时( )

A.养子亲子权利相同 B.血缘亲情逐渐淡化

C.宗族利益受到保护 D.儒家伦理得到强化

6、北宋张择端的《清明上河图》,常被学人引为论述北宋城市繁荣。而同时期的《吕蒙正传》则记载“臣尝见都城外不数里,饥寒而死者甚众,不必尽然。”这可以用来说明( )

A.张择端的画不合史实 B.历史面相的多元性

C.历史现象具有主观性 D.历史毫无真实可言

7、王守仁认为,“知行原是两个字,说一个工夫”,“圣人之学为身心之学,要领在于体悟实行,切不可把它当作纯知识,仅仅讲论于口耳之间”。据此可知,王守仁( )

A.认为知与行都源自天理 B.秉持辩证唯物主义的观点

C.倡导用良知指导社会实践 D.主张知行一体与内心反省

8、创办于1863年的上海某新式学堂长期招生不满。但到了19世纪80年代,报名该校者众多,生源爆满。这种变化显示 ( )

A.西学传播成为近代教育主流 B.追求新知渐成社会时尚

C.私塾教育陷入窘境 D.科举制度得到改良

9、瞿秋白指出:“中国革命在五四运动之后,已经加入俄国十月革命所开始的世界社会主义革命当中,中国尚处于‘幼稚’时期的无产阶级直接加入了国际无产阶级革命的队伍,中国的国民革命客观上也迎来了新的使命。”瞿秋白意在说明中国的国民革命( )

A.属于新民主主义革命 B.是以国共合作为基础的革命

C.属于资产阶级民主革命 D.具有无产阶级革命的性质

10、新中国成立后,在农业生产明显落后,发展工业特别是重工业所需的高额资本投入严重不足的情况下,逐步推行计划经济,启动工业化建设。这反映了当时中国( )

A.实行计划经济是基于现实需要 B.工业化服务于农业生产的发展

C.国民经济发展的比例严重失调 D.国家战略左右社会经济的发展

11、有学者认为:“罗马法有两点很重要:其一,所有的法律都是为人所制;其二,法的准则是要诚实地生活,不损害他人,让每一个人都得到他应得的部分。”由此可知,罗马法( )

A.重视保护私有财产 B.推崇法律至上原则

C.带有浓厚的人文色彩 D.立足解决现实问题

12、公元前5世纪以前,希腊哲人主要探讨的是宇宙本原等问题。其后,智者学派另提出一些命题,苏格拉底、柏拉图和亚里士多德皆有丰富的论述,希腊哲学的主题已转移到( )

A.神 B.自然 C.人 D.政治

13、1910年前后,美国人布朗观察到中国人早已不再满足于一律从国外进口产品,他们开始自给自足。“从净水设备到蒸汽设备,再到发电设备以及各种创造设备,他们都建造了自己的工厂”。这反映了当时( )

A.自然经济具有顽强的生命力 B.实业救国成为社会思潮主流

C.近代化建设取得了一定成效 D.列强暂时放松了对中国侵略

14、1920年10月,在上海早期党组织的推动下,上海机器公会成立。各地党组织也纷纷深入工厂、农村进行社会调查,了解民众疾苦,考察基本国情,并用通俗易懂言语宣传马克思主义。这表明中共早期组织( )

A.尝试建立统一战线 B.注重理论联系实际

C.关注社会伦理改造 D.主张工农氧装刘据

15、表1 苏联1970年计划完成情况 (单位:吨)

类别

1961年对1970年的预测或计划任务

1970年实际产量

钢

1.45亿

1.15亿

煤

3.9亿

3.35亿

肉

2500万

1230万

蔬菜与瓜类

4700万

1300万

表1可以说明当时苏联( )

A.经济发展的问题积重难返 B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业 D.社会生活需求发生变化

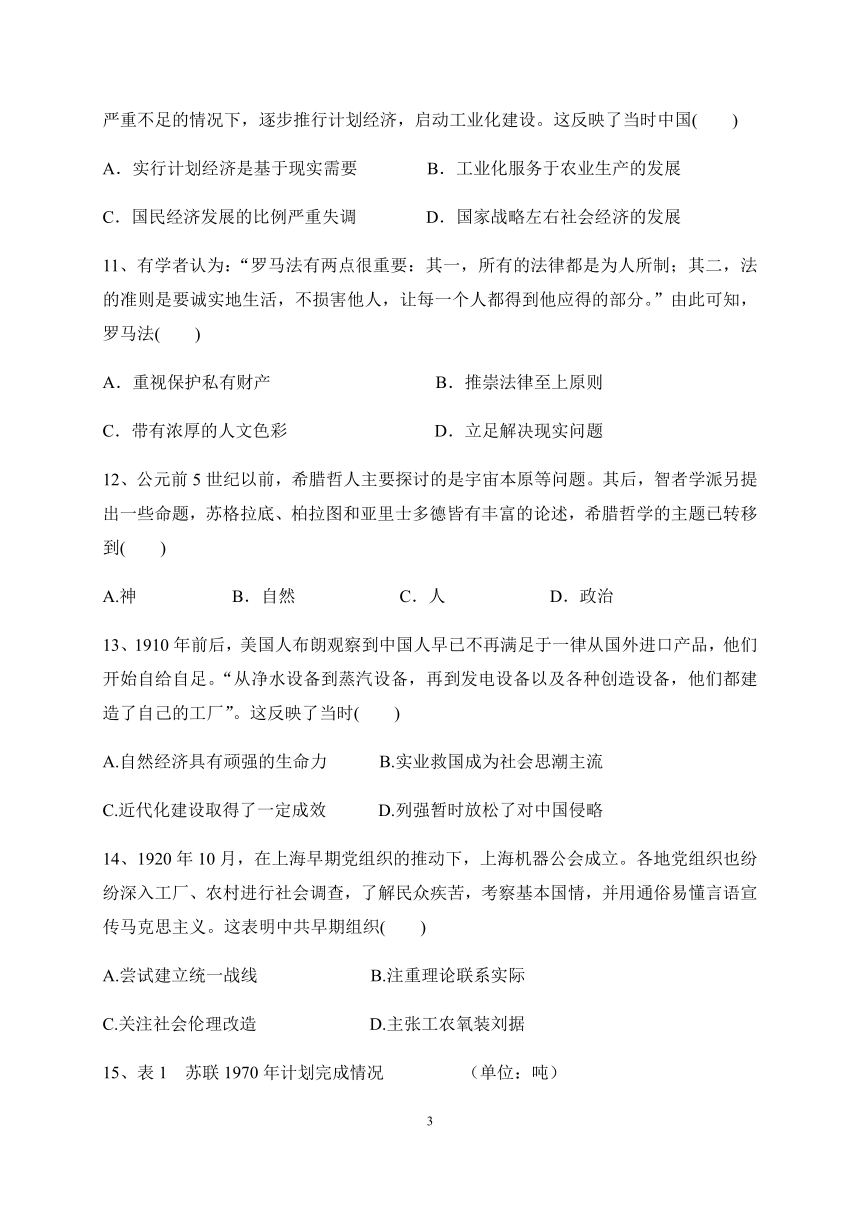

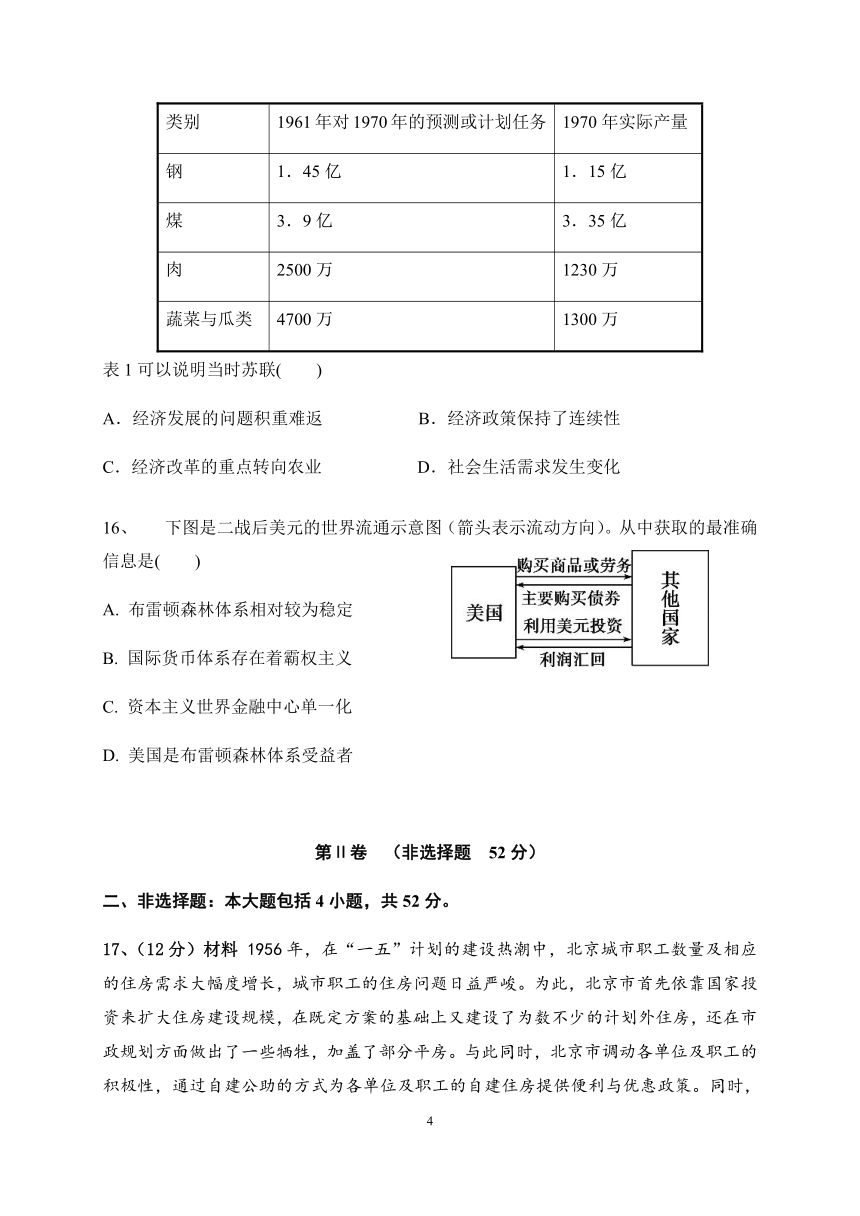

306705046355016、下图是二战后美元的世界流通示意图(箭头表示流动方向)。从中获取的最准确信息是( )

A. 布雷顿森林体系相对较为稳定

B. 国际货币体系存在着霸权主义

C. 资本主义世界金融中心单一化

D. 美国是布雷顿森林体系受益者

第Ⅱ卷 (非选择题 52分)

二、非选择题:本大题包括4小题,共52分。

17、(12分)材料 1956年,在“一五”计划的建设热潮中,北京城市职工数量及相应的住房需求大幅度增长,城市职工的住房问题日益严峻。为此,北京市首先依靠国家投资来扩大住房建设规模,在既定方案的基础上又建设了为数不少的计划外住房,还在市政规划方面做出了一些牺牲,加盖了部分平房。与此同时,北京市调动各单位及职工的积极性,通过自建公助的方式为各单位及职工的自建住房提供便利与优惠政策。同时,更加充分合理地分配住房、逐步取消租住私房职工的房租补贴、尝试提高公房房租标准等。此外,针对职工及家属人数过快增长的状况,北京市一方面制定了相关精简政策,控制了首都职工及家属人数的增长。

——摘编自徐雪晴《北京解决城市职工住房问题研究》

根据材料,概括1956—1959年北京市解决城市职工住房问题的主要措施,(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析北京市解决住房问题的意义。(6分)

18、(14分)材料一 唐朝雕版印刷始兴,长安、洛阳、江南、四川等地成为印刷业活跃的中心。除了寺院刻印佛经之外,大部分是民间坊刻,已经出现了一批以印卖历书、诗文为业的手工业者。宋代中央和地方政府不仅刻印儒家经典著作,又遍刻正史、医书、诸子、算书、字书、类书和名家诗文,政府还编印了四部大型类书以及佛、道藏经典。民间印刷十分活跃,形成了汴京、杭州、福建、四川、江西等几个印刷业较集中的地区。私人刻书以诗文集最多,还有字书、小学等民间所需用及士子应举所需要的读物。其他印刷品有称为“交子”、“会子”的大量纸币,作为运销交易凭证的“茶盐引”及民间的印契、版画等。雕版技艺更为精良,书籍的印刷质量达到历史高峰。明清时期官、私印刷活动兴盛,仍以雕版印刷为主,雕版套印技术不断成熟,刻书的种类和数量更加多种多样。

——摘编自张树栋等《中华印刷通史》

材料二 《南京条约》签订之后,外国传教士和商人进入上海,为传播福音,创办报刊,传入了西方的活字印刷术。国人受到西方科学和社会思潮的影响,也纷纷设立出版社、报馆,传播西方新知。因出版事业有利可图,上海新开设之书店如雨后春笋,均采用西法印书,上海逐渐成为全国最大的出版中心。到了19世纪70年代前后,多数中文报纸已经改用铅字印刷。差不多在19世纪80年代,金属活字已经在中国得到了广泛的应用。

——据韩琦《晚清西方印刷术在中国的早期传播》等

与唐代相比,宋代印刷业有何发展?根据材料一进行概括。(6分)

(2)近代以来,西方传入的活字印刷术在中国取代了传统印刷术并得以广泛应用。结合以上材料和所学知识分析其原因。(8分)

19、(14分)材料 张謇(1853~1926年)是清末民初著名实业家。1894 年,41岁的张謇高中状元。但目睹甲午惨败,张謇敏锐意识到,此时中国“求活之法,唯有实业、教育”。于是毅然投身实业,历经艰难,终于创建大生公司。张謇以兴办实业起家,而后倾资兴学,以商养学。从1903年开始,张謇就致力于家乡南通的城市建设,大生纱厂的很多利润都被他投到了公共事业上。张謇在这里创办了中国最早的师范学校、话剧剧场和图书馆,南通成为当时全国最出名的新兴城市之一,梁启超称之为“中国最进步的城市”。1922年,北京、上海的报纸举办“成功人物民意测验”,投票选举全国“最景仰之人物”,70岁的张謇得票数最高。两千年以来,商人阶层在国家事务中的重要性,此前从未达到如此的高度。然而随着张謇的大生集团在一战结束后由盛而衰,其慈善事业也深陷困境,出现“皮之不存,毛将焉附”的悲剧。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

根据材料并结合所学知识,指出张謇的实业能够兴盛的原因。(8 分)

根据材料并结合所学知识,简要说明张謇精神的内涵。(6分)

24.(12分) 材料 如表是中国古代科举制度发展演变简表

时期

录取数量或方式

考试内容

考试程序

唐代

进士录取率只有百分之一二

诗赋、儒家经典、法律、文字、算学等

武则天时,初设殿试,但未形成定制

宋代

录取名额大为增加

儒家经典为主,儒家经典可依据多种注疏

考试分解试、省试、殿试三级;殿试成为定制,录取权由皇帝直接掌握

明代

开始实行“南北榜”,即南北方的学子,按照其所处的地域进行排名,分别录取出贡生后,再统一参加殿试

命题范围只限于四书五经,答卷只能以朱熹的注释为主

士人需先入地方学校为生员或入国子监为监生,再通过乡试、会试、殿试而入仕

结合材料与中国古代史相关知识,围绕“科举制度与社会发展”自行拟定一个具体的论题,

并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

高二历史

第Ⅰ卷 (选择题 48分)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合旧要求的。

1、孟子在严格区分统治者与被统治者阶级地位的同时,又把统治者和被统治者的关系比作父母与子女的关系,主张统治者要像父母一样关心人民的疾苦,人民要像对待父母一样去亲近、服侍统治者。这说明孟子( )

A.强调重建西周等级秩序 B.主张统治者“为政以德”

C.注重协调缓和阶级关系 D.发展墨家“兼爱”思想

2、《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》( )

A.汇集了诸子百家的思想精华 B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶 D.体现了贵族阶层的旨趣

3、西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是( )

A.王国势力强大 B.百家争鸣局面的延续

C.现实统治需要 D.兼收并蓄的文化政策

4、研究发现,唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出( )

A.社会阶层的流动 B.中央集权的强化

C.农耕经济的繁荣 D.门阀制度的兴盛

5、秦朝法律规定,私拿养子财物以偷盗罪论处,私拿亲子财物无罪;西晋时规定,私拿养子财物同样无罪。这一变化表明,西晋时( )

A.养子亲子权利相同 B.血缘亲情逐渐淡化

C.宗族利益受到保护 D.儒家伦理得到强化

6、北宋张择端的《清明上河图》,常被学人引为论述北宋城市繁荣。而同时期的《吕蒙正传》则记载“臣尝见都城外不数里,饥寒而死者甚众,不必尽然。”这可以用来说明( )

A.张择端的画不合史实 B.历史面相的多元性

C.历史现象具有主观性 D.历史毫无真实可言

7、王守仁认为,“知行原是两个字,说一个工夫”,“圣人之学为身心之学,要领在于体悟实行,切不可把它当作纯知识,仅仅讲论于口耳之间”。据此可知,王守仁( )

A.认为知与行都源自天理 B.秉持辩证唯物主义的观点

C.倡导用良知指导社会实践 D.主张知行一体与内心反省

8、创办于1863年的上海某新式学堂长期招生不满。但到了19世纪80年代,报名该校者众多,生源爆满。这种变化显示 ( )

A.西学传播成为近代教育主流 B.追求新知渐成社会时尚

C.私塾教育陷入窘境 D.科举制度得到改良

9、瞿秋白指出:“中国革命在五四运动之后,已经加入俄国十月革命所开始的世界社会主义革命当中,中国尚处于‘幼稚’时期的无产阶级直接加入了国际无产阶级革命的队伍,中国的国民革命客观上也迎来了新的使命。”瞿秋白意在说明中国的国民革命( )

A.属于新民主主义革命 B.是以国共合作为基础的革命

C.属于资产阶级民主革命 D.具有无产阶级革命的性质

10、新中国成立后,在农业生产明显落后,发展工业特别是重工业所需的高额资本投入严重不足的情况下,逐步推行计划经济,启动工业化建设。这反映了当时中国( )

A.实行计划经济是基于现实需要 B.工业化服务于农业生产的发展

C.国民经济发展的比例严重失调 D.国家战略左右社会经济的发展

11、有学者认为:“罗马法有两点很重要:其一,所有的法律都是为人所制;其二,法的准则是要诚实地生活,不损害他人,让每一个人都得到他应得的部分。”由此可知,罗马法( )

A.重视保护私有财产 B.推崇法律至上原则

C.带有浓厚的人文色彩 D.立足解决现实问题

12、公元前5世纪以前,希腊哲人主要探讨的是宇宙本原等问题。其后,智者学派另提出一些命题,苏格拉底、柏拉图和亚里士多德皆有丰富的论述,希腊哲学的主题已转移到( )

A.神 B.自然 C.人 D.政治

13、1910年前后,美国人布朗观察到中国人早已不再满足于一律从国外进口产品,他们开始自给自足。“从净水设备到蒸汽设备,再到发电设备以及各种创造设备,他们都建造了自己的工厂”。这反映了当时( )

A.自然经济具有顽强的生命力 B.实业救国成为社会思潮主流

C.近代化建设取得了一定成效 D.列强暂时放松了对中国侵略

14、1920年10月,在上海早期党组织的推动下,上海机器公会成立。各地党组织也纷纷深入工厂、农村进行社会调查,了解民众疾苦,考察基本国情,并用通俗易懂言语宣传马克思主义。这表明中共早期组织( )

A.尝试建立统一战线 B.注重理论联系实际

C.关注社会伦理改造 D.主张工农氧装刘据

15、表1 苏联1970年计划完成情况 (单位:吨)

类别

1961年对1970年的预测或计划任务

1970年实际产量

钢

1.45亿

1.15亿

煤

3.9亿

3.35亿

肉

2500万

1230万

蔬菜与瓜类

4700万

1300万

表1可以说明当时苏联( )

A.经济发展的问题积重难返 B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业 D.社会生活需求发生变化

306705046355016、下图是二战后美元的世界流通示意图(箭头表示流动方向)。从中获取的最准确信息是( )

A. 布雷顿森林体系相对较为稳定

B. 国际货币体系存在着霸权主义

C. 资本主义世界金融中心单一化

D. 美国是布雷顿森林体系受益者

第Ⅱ卷 (非选择题 52分)

二、非选择题:本大题包括4小题,共52分。

17、(12分)材料 1956年,在“一五”计划的建设热潮中,北京城市职工数量及相应的住房需求大幅度增长,城市职工的住房问题日益严峻。为此,北京市首先依靠国家投资来扩大住房建设规模,在既定方案的基础上又建设了为数不少的计划外住房,还在市政规划方面做出了一些牺牲,加盖了部分平房。与此同时,北京市调动各单位及职工的积极性,通过自建公助的方式为各单位及职工的自建住房提供便利与优惠政策。同时,更加充分合理地分配住房、逐步取消租住私房职工的房租补贴、尝试提高公房房租标准等。此外,针对职工及家属人数过快增长的状况,北京市一方面制定了相关精简政策,控制了首都职工及家属人数的增长。

——摘编自徐雪晴《北京解决城市职工住房问题研究》

根据材料,概括1956—1959年北京市解决城市职工住房问题的主要措施,(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析北京市解决住房问题的意义。(6分)

18、(14分)材料一 唐朝雕版印刷始兴,长安、洛阳、江南、四川等地成为印刷业活跃的中心。除了寺院刻印佛经之外,大部分是民间坊刻,已经出现了一批以印卖历书、诗文为业的手工业者。宋代中央和地方政府不仅刻印儒家经典著作,又遍刻正史、医书、诸子、算书、字书、类书和名家诗文,政府还编印了四部大型类书以及佛、道藏经典。民间印刷十分活跃,形成了汴京、杭州、福建、四川、江西等几个印刷业较集中的地区。私人刻书以诗文集最多,还有字书、小学等民间所需用及士子应举所需要的读物。其他印刷品有称为“交子”、“会子”的大量纸币,作为运销交易凭证的“茶盐引”及民间的印契、版画等。雕版技艺更为精良,书籍的印刷质量达到历史高峰。明清时期官、私印刷活动兴盛,仍以雕版印刷为主,雕版套印技术不断成熟,刻书的种类和数量更加多种多样。

——摘编自张树栋等《中华印刷通史》

材料二 《南京条约》签订之后,外国传教士和商人进入上海,为传播福音,创办报刊,传入了西方的活字印刷术。国人受到西方科学和社会思潮的影响,也纷纷设立出版社、报馆,传播西方新知。因出版事业有利可图,上海新开设之书店如雨后春笋,均采用西法印书,上海逐渐成为全国最大的出版中心。到了19世纪70年代前后,多数中文报纸已经改用铅字印刷。差不多在19世纪80年代,金属活字已经在中国得到了广泛的应用。

——据韩琦《晚清西方印刷术在中国的早期传播》等

与唐代相比,宋代印刷业有何发展?根据材料一进行概括。(6分)

(2)近代以来,西方传入的活字印刷术在中国取代了传统印刷术并得以广泛应用。结合以上材料和所学知识分析其原因。(8分)

19、(14分)材料 张謇(1853~1926年)是清末民初著名实业家。1894 年,41岁的张謇高中状元。但目睹甲午惨败,张謇敏锐意识到,此时中国“求活之法,唯有实业、教育”。于是毅然投身实业,历经艰难,终于创建大生公司。张謇以兴办实业起家,而后倾资兴学,以商养学。从1903年开始,张謇就致力于家乡南通的城市建设,大生纱厂的很多利润都被他投到了公共事业上。张謇在这里创办了中国最早的师范学校、话剧剧场和图书馆,南通成为当时全国最出名的新兴城市之一,梁启超称之为“中国最进步的城市”。1922年,北京、上海的报纸举办“成功人物民意测验”,投票选举全国“最景仰之人物”,70岁的张謇得票数最高。两千年以来,商人阶层在国家事务中的重要性,此前从未达到如此的高度。然而随着张謇的大生集团在一战结束后由盛而衰,其慈善事业也深陷困境,出现“皮之不存,毛将焉附”的悲剧。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

根据材料并结合所学知识,指出张謇的实业能够兴盛的原因。(8 分)

根据材料并结合所学知识,简要说明张謇精神的内涵。(6分)

24.(12分) 材料 如表是中国古代科举制度发展演变简表

时期

录取数量或方式

考试内容

考试程序

唐代

进士录取率只有百分之一二

诗赋、儒家经典、法律、文字、算学等

武则天时,初设殿试,但未形成定制

宋代

录取名额大为增加

儒家经典为主,儒家经典可依据多种注疏

考试分解试、省试、殿试三级;殿试成为定制,录取权由皇帝直接掌握

明代

开始实行“南北榜”,即南北方的学子,按照其所处的地域进行排名,分别录取出贡生后,再统一参加殿试

命题范围只限于四书五经,答卷只能以朱熹的注释为主

士人需先入地方学校为生员或入国子监为监生,再通过乡试、会试、殿试而入仕

结合材料与中国古代史相关知识,围绕“科举制度与社会发展”自行拟定一个具体的论题,

并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

同课章节目录