《师说》课件 作者 韩愈 50张PPT

图片预览

文档简介

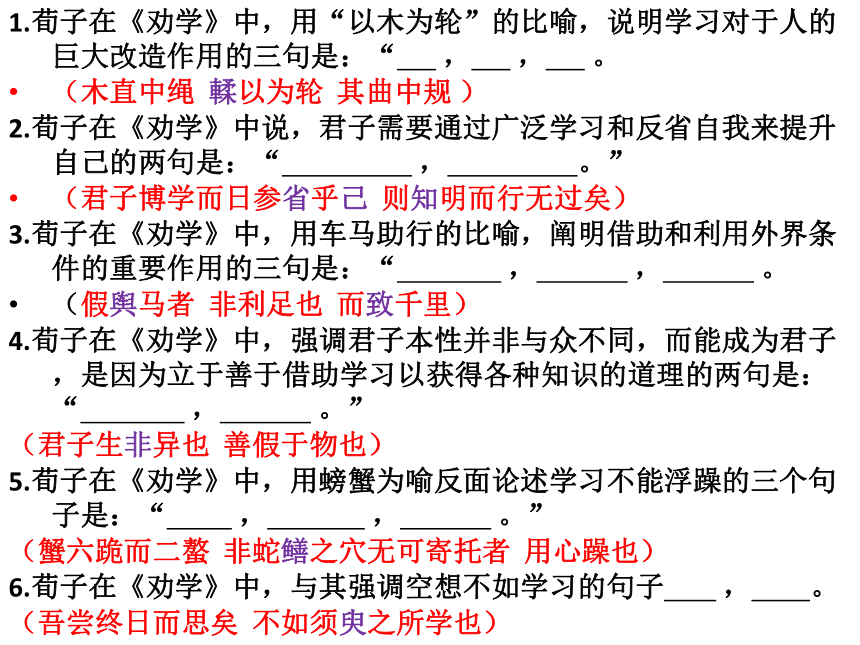

1.荀子在《劝学》中,用“以木为轮”的比喻,说明学习对于人的巨大改造作用的三句是:“???????,???????,???????。

(木直中绳 ?輮以为轮 ?其曲中规?)

2.荀子在《劝学》中说,君子需要通过广泛学习和反省自我来提升自己的两句是:“?????????????????????,????????????????????。”

(君子博学而日参省乎己 ?则知明而行无过矣)

3.荀子在《劝学》中,用车马助行的比喻,阐明借助和利用外界条件的重要作用的三句是:“?????????????????,???????????????,???????????????。

(假舆马者 ?非利足也 ?而致千里)

4.荀子在《劝学》中,强调君子本性并非与众不同,而能成为君子,是因为立于善于借助学习以获得各种知识的道理的两句是:“?????????????????,???????????????。”

(君子生非异也 ?善假于物也)

5.荀子在《劝学》中,用螃蟹为喻反面论述学习不能浮躁的三个句子是:“???????????,????????????????,???????????????。”

(蟹六跪而二螯 ?非蛇鳝之穴无可寄托者 ?用心躁也)

6.荀子在《劝学》中,与其强调空想不如学习的句子?????????,?????????。

(吾尝终日而思矣 ?不如须臾之所学也)

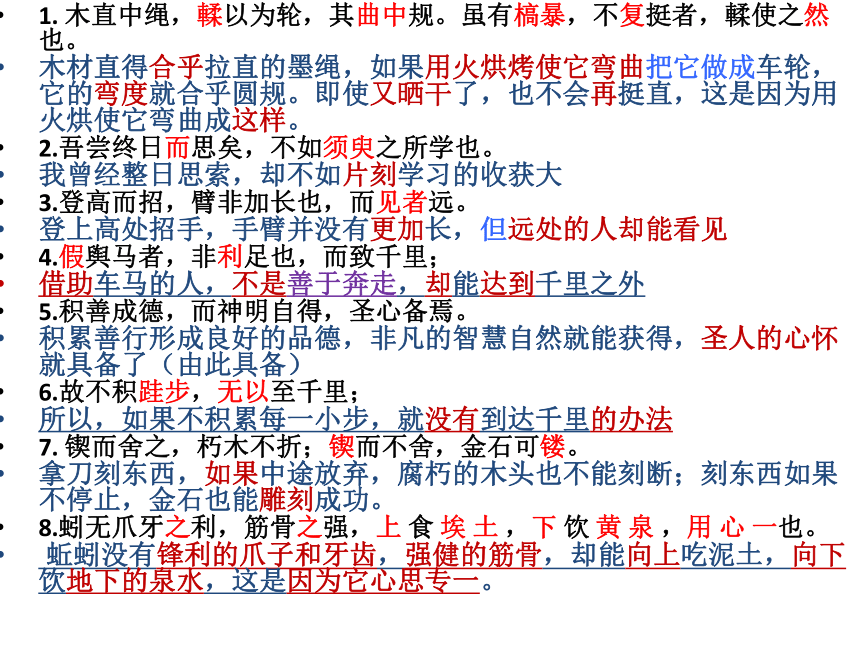

1. 木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

木材直得合乎拉直的墨绳,如果用火烘烤使它弯曲把它做成车轮,它的弯度就合乎圆规。即使又晒干了,也不会再挺直,这是因为用火烘使它弯曲成这样。

2.吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

我曾经整日思索,却不如片刻学习的收获大

3.登高而招,臂非加长也,而见者远。

登上高处招手,手臂并没有更加长,但远处的人却能看见

4.假舆马者,非利足也,而致千里;

借助车马的人,不是善于奔走,却能达到千里之外

5.积善成德,而神明自得,圣心备焉。

积累善行形成良好的品德,非凡的智慧自然就能获得,圣人的心怀就具备了(由此具备)

6.故不积跬步,无以至千里;

所以,如果不积累每一小步,就没有到达千里的办法

7. 锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

拿刀刻东西,如果中途放弃,腐朽的木头也不能刻断;刻东西如果不停止,金石也能雕刻成功。

8.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上 食 埃 土 ,下 饮 黄 泉 ,用 心 一也。

蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃泥土,向下饮地下的泉水,这是因为它心思专一。

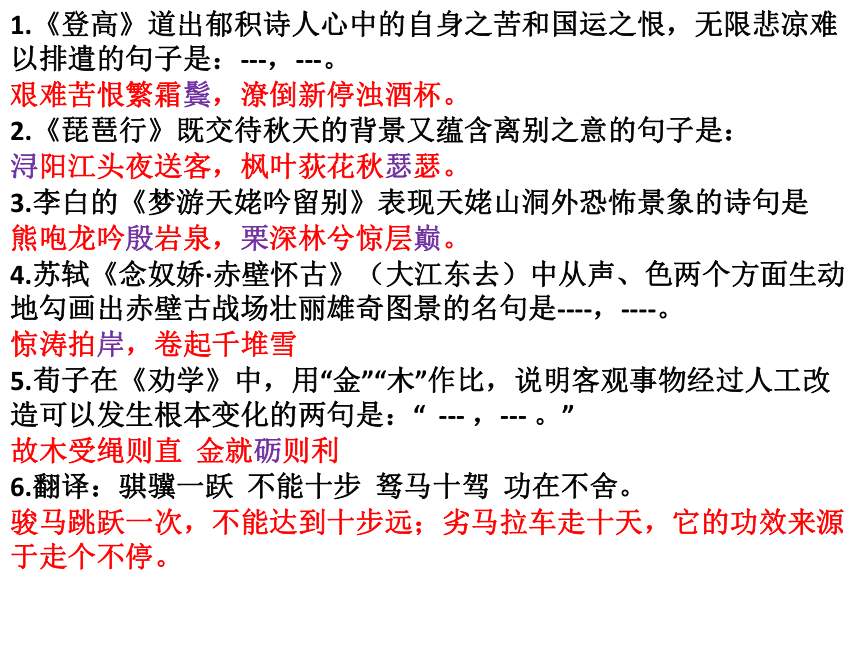

1.《登高》道出郁积诗人心中的自身之苦和国运之恨,无限悲凉难以排遣的句子是:---,---。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

2.《琵琶行》既交待秋天的背景又蕴含离别之意的句子是:

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

3.李白的《梦游天姥吟留别》表现天姥山洞外恐怖景象的诗句是

熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。

4.苏轼《念奴娇·赤壁怀古》(大江东去)中从声、色两个方面生动地勾画出赤壁古战场壮丽雄奇图景的名句是----,----。

惊涛拍岸,卷起千堆雪

5.荀子在《劝学》中,用“金”“木”作比,说明客观事物经过人工改造可以发生根本变化的两句是:“ --- ,--- 。”

故木受绳则直 金就砺则利

6.翻译:骐骥一跃 不能十步 驽马十驾 功在不舍。

骏马跳跃一次,不能达到十步远;劣马拉车走十天,它的功效来源于走个不停。

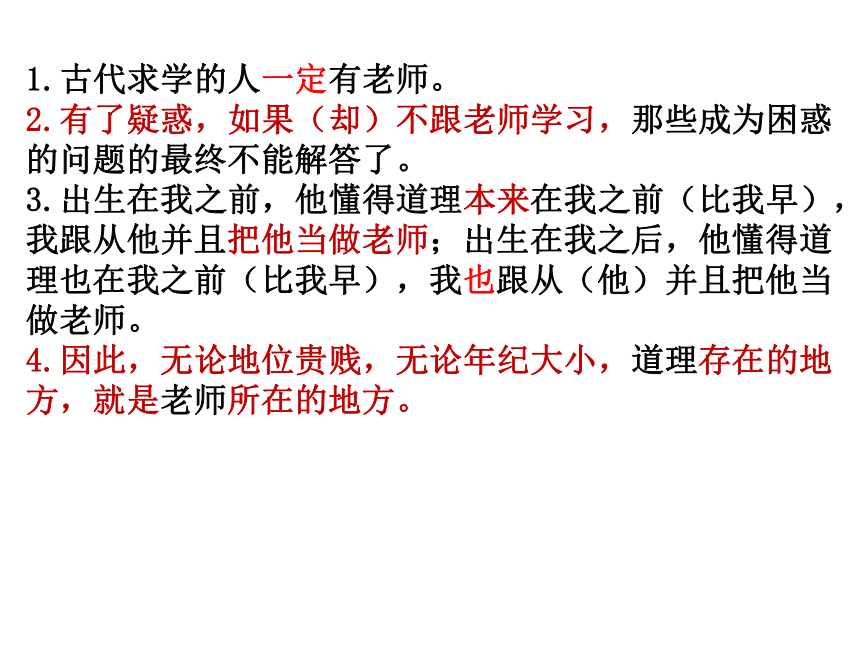

1.古代求学的人一定有老师。

2.有了疑惑,如果(却)不跟老师学习,那些成为困惑的问题的最终不能解答了。

3.出生在我之前,他懂得道理本来在我之前(比我早),我跟从他并且把他当做老师;出生在我之后,他懂得道理也在我之前(比我早),我也跟从(他)并且把他当做老师。

4.因此,无论地位贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师所在的地方。

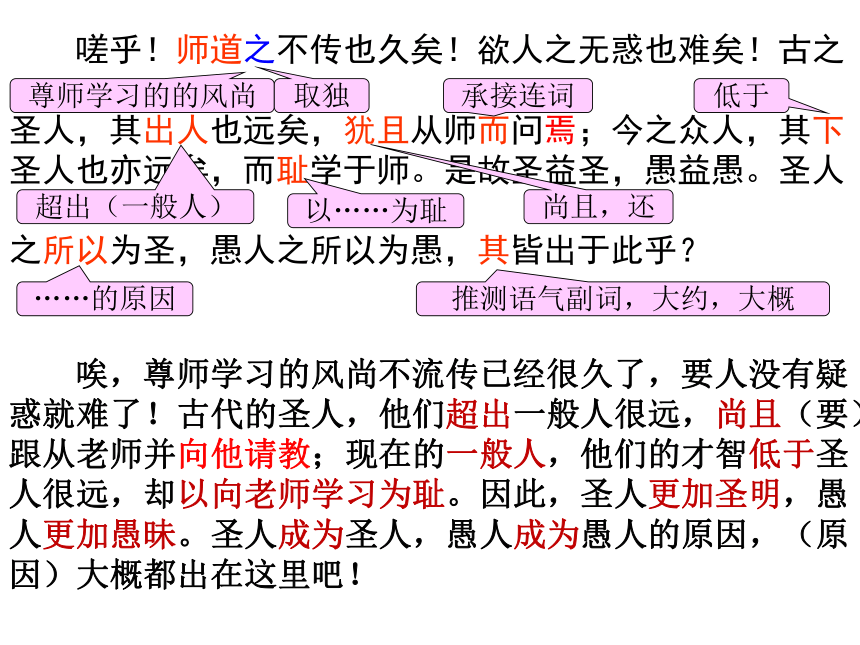

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之

圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人

之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

唉,尊师学习的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且(要)跟从老师并向他请教;现在的一般人,他们的才智低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人成为圣人,愚人成为愚人的原因,(原因)大概都出在这里吧!

尊师学习的的风尚

取独

超出(一般人)

以……为耻

尚且,还

承接连词

低于

……的原因

推测语气副词,大约,大概

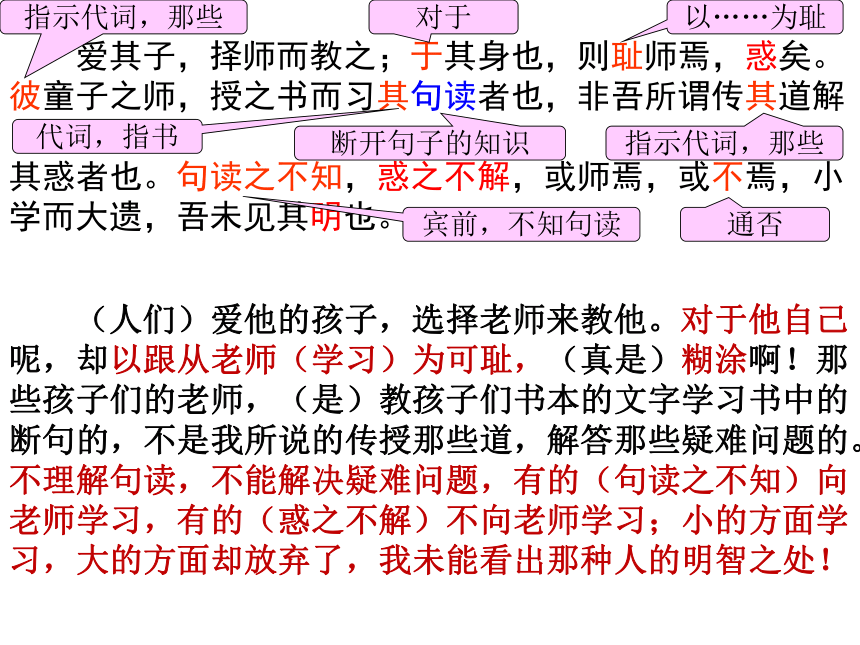

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解

其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

(人们)爱他的孩子,选择老师来教他。对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,(真是)糊涂啊!那些孩子们的老师,(是)教孩子们书本的文字学习书中的断句的,不是我所说的传授那些道,解答那些疑难问题的。不理解句读,不能解决疑难问题,有的(句读之不知)向老师学习,有的(惑之不解)不向老师学习;小的方面学习,大的方面却放弃了,我未能看出那种人的明智之处!

对于

以……为耻

指示代词,那些

代词,指书

断开句子的知识

指示代词,那些

宾前,不知句读

通否

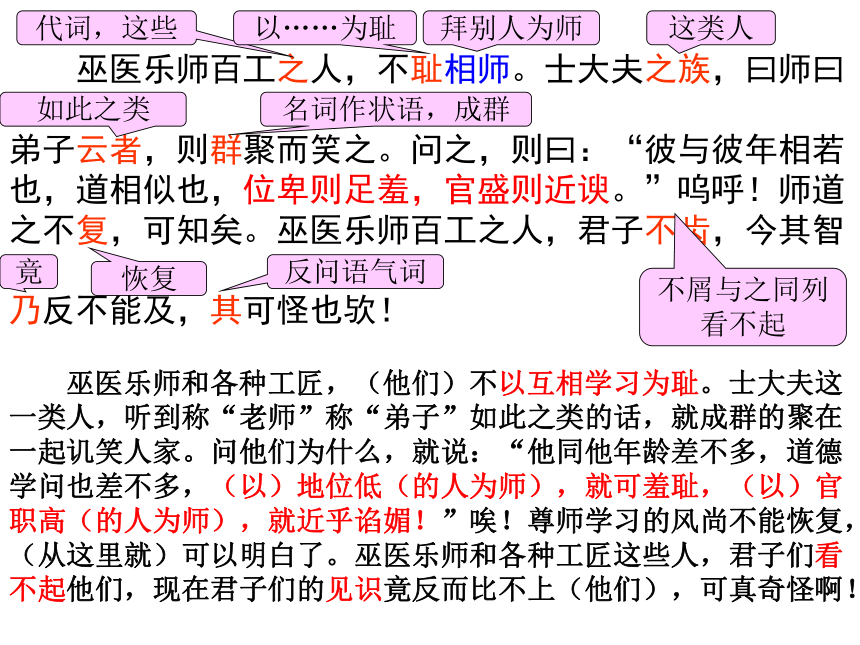

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰

弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智

乃反不能及,其可怪也欤!

巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。士大夫这一类人,听到称“老师”称“弟子”如此之类的话,就成群的聚在一起讥笑人家。问他们为什么,就说:“他同他年龄差不多,道德学问也差不多,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!尊师学习的风尚不能恢复,(从这里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠这些人,君子们看不起他们,现在君子们的见识竟反而比不上(他们),可真奇怪啊!

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

如此之类

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

看不起

竟

反问语气词

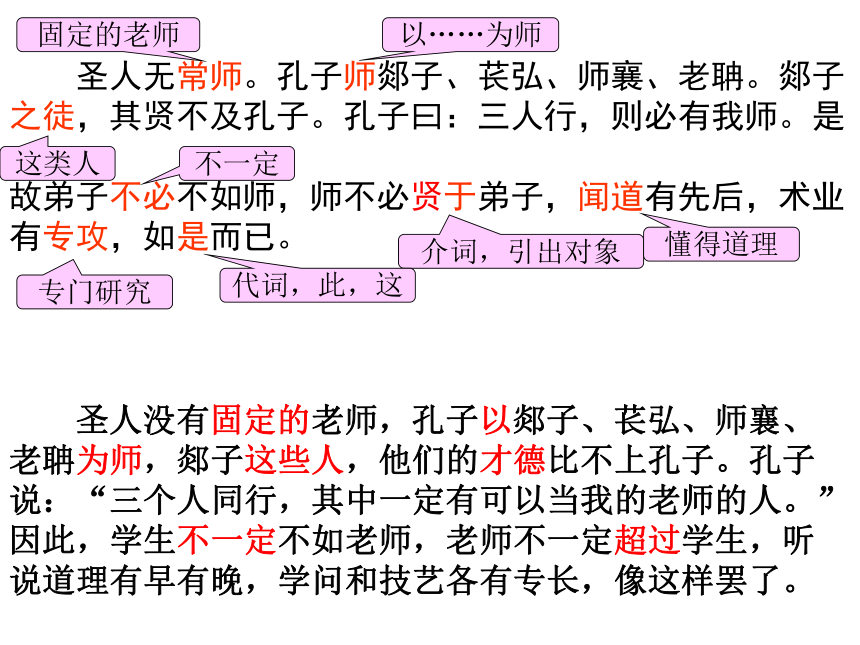

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是

故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

圣人没有固定的老师,孔子以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的才德比不上孔子。孔子说:“三个人同行,其中一定有可以当我的老师的人。”因此,学生不一定不如老师,老师不一定超过学生,听说道理有早有晚,学问和技艺各有专长,像这样罢了。

固定的老师

以……为师

这类人

不一定

介词,引出对象

懂得道理

专门研究

代词,此,这

李家的孩子叫蟠的,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都全面学习了,不受时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师的正道,写这篇《师说》赠送给他。

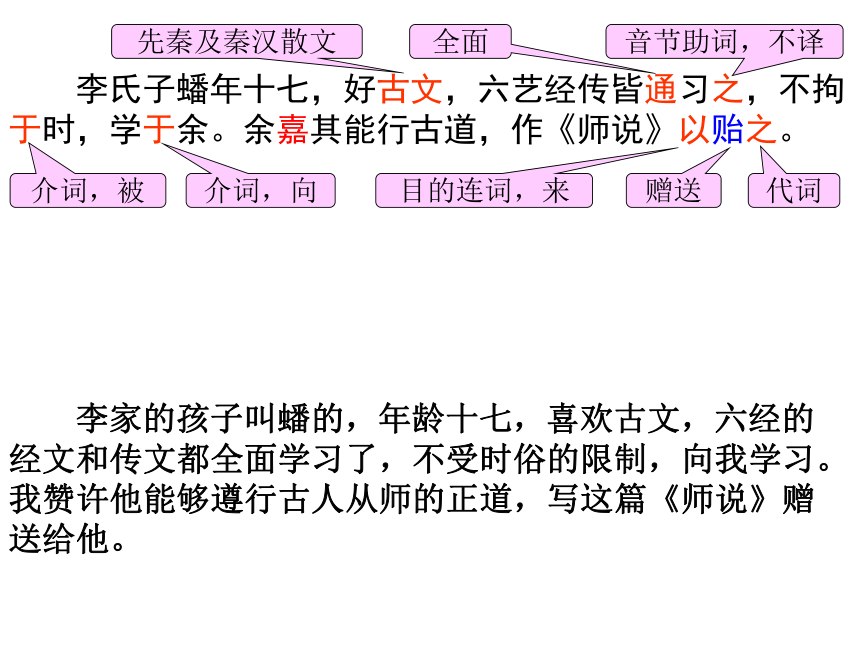

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦及秦汉散文

全面

音节助词,不译

介词,被

介词,向

目的连词,来

赠送

代词

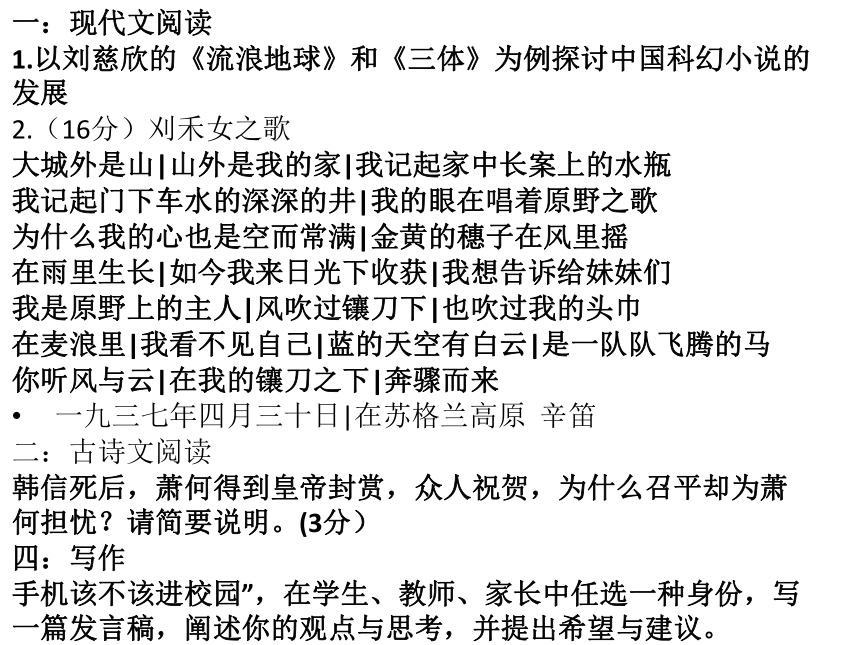

一:现代文阅读

1.以刘慈欣的《流浪地球》和《三体》为例探讨中国科幻小说的发展

2.(16分)刈禾女之歌

大城外是山|山外是我的家|我记起家中长案上的水瓶

我记起门下车水的深深的井|我的眼在唱着原野之歌

为什么我的心也是空而常满|金黄的穗子在风里摇

在雨里生长|如今我来日光下收获|我想告诉给妹妹们

我是原野上的主人|风吹过镶刀下|也吹过我的头巾

在麦浪里|我看不见自己|蓝的天空有白云|是一队队飞腾的马

你听风与云|在我的镶刀之下|奔骤而来

一九三七年四月三十日|在苏格兰高原 辛笛

二:古诗文阅读

韩信死后,萧何得到皇帝封赏,众人祝贺,为什么召平却为萧何担忧?请简要说明。(3分)

四:写作

手机该不该进校园”,在学生、教师、家长中任选一种身份,写一篇发言稿,阐述你的观点与思考,并提出希望与建议。

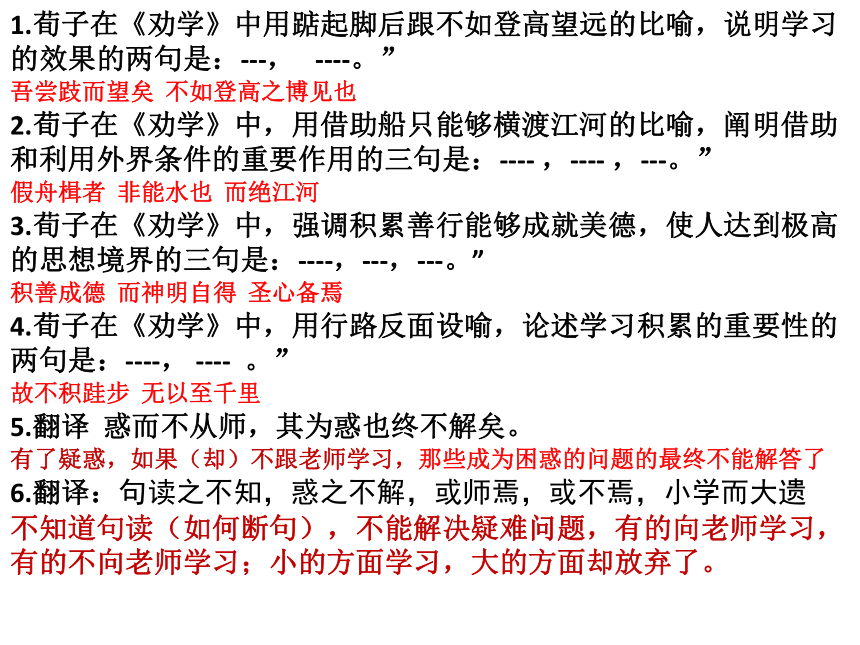

1.荀子在《劝学》中用踮起脚后跟不如登高望远的比喻,说明学习的效果的两句是:---, ----。”

吾尝跂而望矣 不如登高之博见也

2.荀子在《劝学》中,用借助船只能够横渡江河的比喻,阐明借助和利用外界条件的重要作用的三句是:---- ,---- ,---。”

假舟楫者 非能水也 而绝江河

3.荀子在《劝学》中,强调积累善行能够成就美德,使人达到极高的思想境界的三句是:----,---,---。”

积善成德 而神明自得 圣心备焉

4.荀子在《劝学》中,用行路反面设喻,论述学习积累的重要性的两句是:----, ---- 。”

故不积跬步 无以至千里

5.翻译 惑而不从师,其为惑也终不解矣。

有了疑惑,如果(却)不跟老师学习,那些成为困惑的问题的最终不能解答了

6.翻译:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗

不知道句读(如何断句),不能解决疑难问题,有的向老师学习,有的不向老师学习;小的方面学习,大的方面却放弃了。

荀子《大略篇》:「国将兴,必贵师而重传。贵师而重传,则法度存。国将衰,必贱师而轻传。贱师而轻传,则人有快。人有快,则法度坏。」

国家想要振兴,必须尊敬教师,重视传授专长技术的师傅,教师受尊重,国家的法律制度就能得到保存。国家如果趋于衰败,一定轻视教师,教师不受到尊重,人就会放纵性情,人肆意放纵,国家的法律制度就要受到破坏,所以,尊师重教,事关国家的兴衰存亡。

知识卡片(一):名人说“师”

1.师道既尊,学风自善。——康有为《政论集.在浙之演说》

2、善之本在教,教之本在师。——〔宋〕李觏《广潜书》”

昔仲尼,师项橐tuó,古圣贤,尚勤学。

孔子率弟子东游,车马行至齐地纪障城,被玩耍的小孩堵住去路,子路见状,停车呵斥。其他孩子纷纷躲到路旁,只有项橐立于路中不动。项橐说:“城池在此,车马安能通过?”孔子探身道:“城在何处?”项橐说:“筑于足下。”孔子下车观看,果然看见路中间摆着一些石子、瓦片。孔子问:“石子于路何也?”项橐答:“筑城耳。”孔子又问:“城之何用?”项橐曰:“以假乱真,戏耳。”孔子曰:“既然戏之,车至何不躲也?”项橐曰:“城高门关,焉能过乎?”孔子说:“我过又待如何?”项橐答曰:“城躲车马,车马躲城?”孔子只好无奈地谓徒子曰:“绕城而走。”

知识卡片(二):尊师典故

天地人为三才,夫子可知天有多少星辰、地有多少五谷、人有多少根眉毛?”孔子摇了摇头。项橐得意道:“天有一夜星辰,地有一茬五谷,人有黑白两根眉毛。”

项橐又问:“请教什么水没有鱼?什么火没有烟?什么树没有叶?什么花没有枝?”没等项橐问完,孔子就禁不住说道:“江河湖海,水中都有鱼;柴草灯烛,是火就有烟;没有叶不成树,没有枝哪里有花呢?”项橐听后晃着脑袋说:“不对,是井水没鱼,萤火没烟,枯树没叶,雪花没枝。”

后生可畏,焉知来者之不如今也?”

(谁能断定现在的年轻人将来不会比我们现在更强呢?)

孔子的学生子贡,聪颖好学。一次,一鲁国大夫在人前贬低孔子抬高子贡,子贡非常气愤。他当即以房子为喻,说老师的围墙高数十丈,屋内富丽堂皇,不是一般人看得到的;而自己不过只有肩高的围墙,一眼就可望尽。他还把老师孔子比作太阳和月亮,说他光彩照人,不是常人所能超越的。

孔子死后,子贡悲痛万分,在孔子墓旁结庐而居,一直守墓六年。

子贡结庐守墓

远在北宋时期,福建将东县有个叫杨时的进士,他特别喜好钻研学问,到处寻师访友,曾就学于洛阳著名学者程颢门下。程颢死后,又将杨时推荐到其弟程颐门下,在洛阳伊川所建的伊川书院中求学。

杨时那是已经四十多岁,学问也相当高,但他仍谦虚谨慎,不骄不躁,尊师敬友,深得程颐的喜爱,被程颐视为得意门生,得其真传。

杨时同一起学习的游酢向程颐请求学问,却不巧赶上老师正在屋中打盹儿。杨时便劝告游酢不要惊醒老师,于是两人静立门口,等老师醒来。一会儿,天飘起鹅毛大雪,越下越急,杨时和游酢却还立在雪中,游酢是在冻的受不了,几次想叫醒程颐,都被杨时阻拦了。直到程颐一觉醒来,才赫然发现门外的两个雪人!从此,程颐深受感动,更加尽心尽力教杨时,杨时不负众望,终于学到了老师的全部学问。之后,杨时回到南方传播程氏理学,且形成独家学派,世称“龟山先生”。

后人便用“程门立雪”这个典故,来赞扬那些求学师门,诚心专志,尊师重道的学子。

程门立雪

诗人顾城说过:“ 人可生如蚁而美如神。” 卑微的人生孕育的不一定是卑微的果实。

“我要每一天过不同的生活,

我要改变我的人生!”(董丽娜)

韩愈(768一824)字退之,唐代著名文学家、哲学家、字退之,河阳(今河南孟县)人。因为昌黎(今河北昌黎县)韩氏是望族,所以后人又称他为韩昌黎。他二十五岁中进士,二十九岁以后才登上仕途,累官至吏部侍郎。中间曾几度被贬,他的整个中年时代是不得志的。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。他与柳宗元一起大力倡导古文运动,与柳宗元齐名,并称“韩柳”。苏轼称他为“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家之首”。

韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石

知识卡片(三):作者介绍

韩山 韩水 韩渠 昌黎路 昌黎学校

——潮州

李渊父子虽然得了天下,大唐河山也没有听说哪山哪河易姓为李,倒是韩愈一个罪臣,在海边一块蛮夷之地施政八月,这里就忽然山河易姓了。历朝历代有多少人希望不朽,或刻碑勒石,或建庙建祠,但哪一块碑哪一座庙能大过高山,永如江河呢? 一个人是微不足道的,但是当他与百姓利益,与社会进步连在一起时就价值无穷,就被社会所承认。

—梁衡

韩愈为潮州百姓做的四件事:

1. 解放奴婢,禁止买卖人口;

2. 兴修水利,凿井修渠;

3. 兴办学校,开发教育;

4. 祭杀鳄鱼,安顿百姓。

《韩愈被贬,潮州受益——可笑的历史》

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在? 雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

申述忠而获罪和非罪远谪的愤慨 ,富有胆识。

尽管招来弥天大祸,却老而弥坚,使人如见到他的刚直不阿之态。

不虚南谪八千里,

赢得江山都姓韩。

赵朴初《访韩文公祠口占》

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

八月为民兴四利,一片江山尽姓韩。

(梁衡《读韩愈》节选)

作文素材运用:

韩愈被发配潮州,爱女死于途中。他的寂寞悲叹却化为了治国的动力,他在那个边远小城兴教育,修水利,受到所有百姓的拥戴,那潮州的山水竟姓了韩。

韩愈在事业受阻,怀才不遇之时,没有怨天尤人,反而见心明志,著文倡道,又脚踏实地,尽力去为。他没有像李白、屈原只停留在蜀道叹难、江畔沉吟上。他不辞海隅之小,不求其功之显,只是奉献于民,求成于心。有人研究,韩愈之前,潮州只有进士3名;韩愈之后,到南宋时,登第进士就达172名。是他大开教育之功。所以韩祠中有诗曰:“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”这倒使我想到现代的一件实事。1957年反右扩大化中,京城不少知识分子被错划为右派,并发配到基层。当时王震同志主持新疆开发,就主动收容了一批。想不到这倒促成了春风度玉门,戈壁绽绿阴。那年我在石河子采访,亲身感受到充边文人的功劳。一个人不管你有多大的委屈,历史绝不会陪你哭泣,而它只认你的贡献。悲壮二字,无壮便无以言悲。这宏伟的韩公祠,还有这韩山韩水,不是纪念韩愈的冤屈,而是纪念他的功绩。

似曾相识

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

学业由于勤奋而精通,但它却能荒废在嬉笑声中;

事情由于反复思考而成功,但他却能毁灭于随随便便。

马 说

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者,不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其(难道,表示推测)真无马邪?其(表感叹)真不知马也!

在韩愈看来,世上缺乏的不是人才,而是发现人才的人。

表达作者的怀才不遇之情和对统治者埋没摧残人才的愤懑和控诉。

古文运动: 是唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”,即六朝以来流行已久的骈文对立。

知识卡片(四):古文运动

韩潮苏海:

韩愈和苏轼的文章气势磅礴,如潮如海。

韩愈的散文风格——气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充沛。

苏洵说:“韩子之文,如大江大河,浑浩流转。”

韩愈

【学习目标】

了解作家及写作背景,

识记文学常识;

积累文言知识;

学习借鉴本文正反对比的

论证方法;

树立尊师重道的思想,培

养谦虚好学的品质。

▲

▲

▲

▲

知识卡片(五):题目解“说”

“说”是古代散文中的一种文体,属议论文范围,可以先叙后议,也可夹叙夹议。一般为陈述自己对某种事物的见解。

如:《捕蛇者说》、《马说》等等都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。

韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,宣扬从师的道理

句读( ) 或不焉( )经传( ) 从师( )

老聃( ) 蟠( ) 苌弘( )

近谀( ) 作师说以贻( )之

长幼( )

须臾( ) 欤( )

dòu

fǒu

zhuàn

cóng

dān

pán

cháng

yú

yí

zhǎng

yú

yú

读准下列字音

二、初读课文

目标一

自学指导

借助导学案和课下注释,通过自学互帮,解决下列问题:

1、弄清重点字词含义;

2、翻译文意。

3、能准确无误的背诵默写。

本文的中心论点是什么?

1、何为“师”?

师者,所以传道受业解惑也。

2、为什么“必有师”?

人非生而知之者,孰能无惑?

惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

3、如何“有师”?

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存。

(从师的必要性)

(为师的职责)

(从师的标准)

1.子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。

2.尊师则不论其贵贱贫富矣。——《吕氏春秋.劝学》

《论语·卫灵公》:

“当仁,不让于师。”

“面对着仁德,就是老师,也不同他谦让。”

亚里士多德(古希腊):

“我爱我师,我更爱真理。”

哪些人违背“必有师”?

哪些人践行“必有师”?

——从师而问

——耻学于师

古之圣人

今之众人

对其子

对其身

圣益圣

愚益愚

结论

——择师而教

——耻学于师

小学大遗

巫医乐师百工

士大夫之族

——不耻相师

——群聚而笑

今其智乃反不能及

纵比

自比

横比

正反对比论证

师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

论证了从师学习的重要性,抨击”耻学于师“的社会风气。

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师。”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先後,术业有专攻,如是而已。

圣人之行——圣人无常师。孔子师……

圣人之言——三人行……

新教师观——是故……

古之学者必有师,且无常师。

圣人以谁为师?

举例论证

引用论证

① 好古文,六艺经传皆通习之

② 不拘于时,学于余

③ 能行古道

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

一代文学宗师为什么要为一个名不见经传的小伙子写下这一篇流芳千古的名篇佳作—《师说》?

“李蟠” 是“谁”?

此段能放在第一段么?(后加“其文曰:……)

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、举例、引用论证

分论点一:

师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。

分论点二:圣人无常师。

背诵线索提示:

—观点(“古之学者必有师”)

—师之责任(“师者,所以传道授业解惑也。”)

—从师必要性(“人非生而知之”)

—择师标准(“道之所存,师之所存”)

—三组对比(古圣人从师,今众人耻学;其身耻师、替子择师;“巫医乐师百工之人”、“士大夫之族”)

—新师道观(“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”)

—写作缘由。

“自魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师;有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮(承受他人的讥笑和侮辱),收召后学(学生),作《师说》,因抗颜(态度严正不屈)而为师。世(世人)果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞(指指点点,互递眼色,相互拉扯,加油添醋的非议他)。愈以是得狂名。”

—柳宗元《答韦中立论师道书》 ?

在魏晋以后门阀制度仍有沿袭的唐代,贵族子弟都入弘文馆,崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。因此,社会上产生了一种“耻学于师”的恶劣风气,求师学道往往会招来路人的讥笑。而韩愈却不顾流俗,勇为人师,广招后学,培养文人。并以大无畏的气魄,抨击时弊,提倡师道,从而写下了此文。

韩愈在洛阳国子临任教。致力于古文运动,宣传儒学。他到洛阳后最大的收获是发现了少年才子李贺。

传说,在元和二年(807年),18岁的李贺从近郊昌谷来到城中,带着自己的作品拜谒韩愈。当时,正值中午,韩愈宽衣解带正准备午休,门人递上了李贺的诗稿。韩愈在困倦中不经意地看了一眼,一下子就来了精神,首篇《雁门太守行》的开首两句“黑云压城城欲摧,甲光向日金麟开”。就使得韩愈惊叹不已。他立即请李贺到室上座。他们叙说良久,大有相见恨晚之势。

在韩愈的推荐下,李贺顺利通过地方的初试,被地方保举到长安参加进士考试。但当时一些人忌妒李贺少负盛名,以李贺父名“晋肃”与“进士”谐意犯讳为由,剥夺了他参加殿试的资格。韩愈听说以后,特别写了《讳辨》一文,为李贺打抱不平。文中说:“父名晋肃,子不得举进士;若父名仁,子遂不得为仁乎?”尽管韩愈的辨护很有力,但仍无多大效果。最后,李贺只能失望而归。

李贺在写下很多震撼人心的作品后,由于长期精神上的苦闷和压抑,在27岁时英年早逝。李贺之死对韩愈打击很大,使他心灰意冷地叹息很长一段时间 .

写作运用

【适用话题】可用于“尊敬老师”“博采众长者可成大器”“我们要敢于超越前人”“探索”“创新”“从师学习”“师生关系”“教育”“成长”“师生”“师道”“求知”“长与短”“思考”“仁爱”“善问”“敢于向流俗说‘不’”“敢为人师”“勇气”“担当”“英雄”“价值”“要相互学习”“要勤学善问” “不能自我满足,师心自用” “要相信自己,不必自怨自艾”等写作话题或题目中。

他的一生始终以天下为己任,始终奉行“达则兼济天下”,从来不甘心“穷则独善其身” 。一生虽遭多次贬谪,却不恢心颓废,报国之志不流,仍然关注人民的疾苦,他既有非常伟大的超乎常人的一面,又有敢于为天下先,敢于言常人所不敢言的顶天立地的大丈夫的伟岸气节。

《师说》针贬时弊,针以当时“耻学于师”的不良社会风气,提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的观点,这既体现了学问面前人人平等的思想,也破除了对长者、权贵等权威的迷信。而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”,则用动态的、相对的、发展的眼光看待师生关系,也要学习这种精神,时时留心,处处向比自己强的人学习。同时还要勇于探索,敢于怀疑,大胆创新,不唯书,不唯上。这样,才能提高自身能力。

当陶渊明高唱“归去来兮,田园将芜胡不归”时,他承担着辛苦劳作,清贫苦寒的生活重担;当文天祥写下“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”时,他承受着高官厚禄的内心诱惑;当韩愈高唱“欲为圣明除弊事,肯降衰朽惜残年”,他在忍受不得志的苦闷和流放的痛楚?

陶渊明所处的社会本是贪官遍野,文天祥所处的时代保命投敌的事例屡见不鲜,而韩愈身边的同僚又有哪一个不是迎合皇帝?然而他们却都“背道而驰”。

相信自己,这是避免盲从的良药;坚持真理,这是开启成功的钥匙。

相信自己并不是轻易做到的,人们总是在生活中受到太多的诱惑与历练。坚信真理也不是轻易实现的,尤其是当你所信仰的真理被多数人甚至全社会视为悖论的时候。相信自己还是跟随他人?坚持真理还是求得生存?我想此时,我们需要一种勇气,需要一种力量,需要一份执著。

“真理掌握在少数人手中“,少数人之所以有掌握真理的机会是因为他们的身上有一种阻止他们迈向他人的脚步的信念与力量。

我们不一定要做少数人,但要做相信自己,坚持真理的人 (《相信自己,坚持真理》)

《师说》中,对从师的标准提出了“道之所存,师之所存”的观点。尤其是第三段中所说:“圣人无常师,孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子徒,其贤不及孔子。孔子说:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”这些,都提醒我们要多向他人学习,要把自己的心态放平,让自己“低”下去,虚心,才能容纳别人的意见,才能看见别人的长处,不断向别人学习,才能不断充实、提高自己。

(木直中绳 ?輮以为轮 ?其曲中规?)

2.荀子在《劝学》中说,君子需要通过广泛学习和反省自我来提升自己的两句是:“?????????????????????,????????????????????。”

(君子博学而日参省乎己 ?则知明而行无过矣)

3.荀子在《劝学》中,用车马助行的比喻,阐明借助和利用外界条件的重要作用的三句是:“?????????????????,???????????????,???????????????。

(假舆马者 ?非利足也 ?而致千里)

4.荀子在《劝学》中,强调君子本性并非与众不同,而能成为君子,是因为立于善于借助学习以获得各种知识的道理的两句是:“?????????????????,???????????????。”

(君子生非异也 ?善假于物也)

5.荀子在《劝学》中,用螃蟹为喻反面论述学习不能浮躁的三个句子是:“???????????,????????????????,???????????????。”

(蟹六跪而二螯 ?非蛇鳝之穴无可寄托者 ?用心躁也)

6.荀子在《劝学》中,与其强调空想不如学习的句子?????????,?????????。

(吾尝终日而思矣 ?不如须臾之所学也)

1. 木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

木材直得合乎拉直的墨绳,如果用火烘烤使它弯曲把它做成车轮,它的弯度就合乎圆规。即使又晒干了,也不会再挺直,这是因为用火烘使它弯曲成这样。

2.吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

我曾经整日思索,却不如片刻学习的收获大

3.登高而招,臂非加长也,而见者远。

登上高处招手,手臂并没有更加长,但远处的人却能看见

4.假舆马者,非利足也,而致千里;

借助车马的人,不是善于奔走,却能达到千里之外

5.积善成德,而神明自得,圣心备焉。

积累善行形成良好的品德,非凡的智慧自然就能获得,圣人的心怀就具备了(由此具备)

6.故不积跬步,无以至千里;

所以,如果不积累每一小步,就没有到达千里的办法

7. 锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

拿刀刻东西,如果中途放弃,腐朽的木头也不能刻断;刻东西如果不停止,金石也能雕刻成功。

8.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上 食 埃 土 ,下 饮 黄 泉 ,用 心 一也。

蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃泥土,向下饮地下的泉水,这是因为它心思专一。

1.《登高》道出郁积诗人心中的自身之苦和国运之恨,无限悲凉难以排遣的句子是:---,---。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

2.《琵琶行》既交待秋天的背景又蕴含离别之意的句子是:

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

3.李白的《梦游天姥吟留别》表现天姥山洞外恐怖景象的诗句是

熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。

4.苏轼《念奴娇·赤壁怀古》(大江东去)中从声、色两个方面生动地勾画出赤壁古战场壮丽雄奇图景的名句是----,----。

惊涛拍岸,卷起千堆雪

5.荀子在《劝学》中,用“金”“木”作比,说明客观事物经过人工改造可以发生根本变化的两句是:“ --- ,--- 。”

故木受绳则直 金就砺则利

6.翻译:骐骥一跃 不能十步 驽马十驾 功在不舍。

骏马跳跃一次,不能达到十步远;劣马拉车走十天,它的功效来源于走个不停。

1.古代求学的人一定有老师。

2.有了疑惑,如果(却)不跟老师学习,那些成为困惑的问题的最终不能解答了。

3.出生在我之前,他懂得道理本来在我之前(比我早),我跟从他并且把他当做老师;出生在我之后,他懂得道理也在我之前(比我早),我也跟从(他)并且把他当做老师。

4.因此,无论地位贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师所在的地方。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之

圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人

之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

唉,尊师学习的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且(要)跟从老师并向他请教;现在的一般人,他们的才智低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人成为圣人,愚人成为愚人的原因,(原因)大概都出在这里吧!

尊师学习的的风尚

取独

超出(一般人)

以……为耻

尚且,还

承接连词

低于

……的原因

推测语气副词,大约,大概

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解

其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

(人们)爱他的孩子,选择老师来教他。对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,(真是)糊涂啊!那些孩子们的老师,(是)教孩子们书本的文字学习书中的断句的,不是我所说的传授那些道,解答那些疑难问题的。不理解句读,不能解决疑难问题,有的(句读之不知)向老师学习,有的(惑之不解)不向老师学习;小的方面学习,大的方面却放弃了,我未能看出那种人的明智之处!

对于

以……为耻

指示代词,那些

代词,指书

断开句子的知识

指示代词,那些

宾前,不知句读

通否

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰

弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智

乃反不能及,其可怪也欤!

巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。士大夫这一类人,听到称“老师”称“弟子”如此之类的话,就成群的聚在一起讥笑人家。问他们为什么,就说:“他同他年龄差不多,道德学问也差不多,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!尊师学习的风尚不能恢复,(从这里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠这些人,君子们看不起他们,现在君子们的见识竟反而比不上(他们),可真奇怪啊!

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

如此之类

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

看不起

竟

反问语气词

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是

故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

圣人没有固定的老师,孔子以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的才德比不上孔子。孔子说:“三个人同行,其中一定有可以当我的老师的人。”因此,学生不一定不如老师,老师不一定超过学生,听说道理有早有晚,学问和技艺各有专长,像这样罢了。

固定的老师

以……为师

这类人

不一定

介词,引出对象

懂得道理

专门研究

代词,此,这

李家的孩子叫蟠的,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都全面学习了,不受时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师的正道,写这篇《师说》赠送给他。

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦及秦汉散文

全面

音节助词,不译

介词,被

介词,向

目的连词,来

赠送

代词

一:现代文阅读

1.以刘慈欣的《流浪地球》和《三体》为例探讨中国科幻小说的发展

2.(16分)刈禾女之歌

大城外是山|山外是我的家|我记起家中长案上的水瓶

我记起门下车水的深深的井|我的眼在唱着原野之歌

为什么我的心也是空而常满|金黄的穗子在风里摇

在雨里生长|如今我来日光下收获|我想告诉给妹妹们

我是原野上的主人|风吹过镶刀下|也吹过我的头巾

在麦浪里|我看不见自己|蓝的天空有白云|是一队队飞腾的马

你听风与云|在我的镶刀之下|奔骤而来

一九三七年四月三十日|在苏格兰高原 辛笛

二:古诗文阅读

韩信死后,萧何得到皇帝封赏,众人祝贺,为什么召平却为萧何担忧?请简要说明。(3分)

四:写作

手机该不该进校园”,在学生、教师、家长中任选一种身份,写一篇发言稿,阐述你的观点与思考,并提出希望与建议。

1.荀子在《劝学》中用踮起脚后跟不如登高望远的比喻,说明学习的效果的两句是:---, ----。”

吾尝跂而望矣 不如登高之博见也

2.荀子在《劝学》中,用借助船只能够横渡江河的比喻,阐明借助和利用外界条件的重要作用的三句是:---- ,---- ,---。”

假舟楫者 非能水也 而绝江河

3.荀子在《劝学》中,强调积累善行能够成就美德,使人达到极高的思想境界的三句是:----,---,---。”

积善成德 而神明自得 圣心备焉

4.荀子在《劝学》中,用行路反面设喻,论述学习积累的重要性的两句是:----, ---- 。”

故不积跬步 无以至千里

5.翻译 惑而不从师,其为惑也终不解矣。

有了疑惑,如果(却)不跟老师学习,那些成为困惑的问题的最终不能解答了

6.翻译:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗

不知道句读(如何断句),不能解决疑难问题,有的向老师学习,有的不向老师学习;小的方面学习,大的方面却放弃了。

荀子《大略篇》:「国将兴,必贵师而重传。贵师而重传,则法度存。国将衰,必贱师而轻传。贱师而轻传,则人有快。人有快,则法度坏。」

国家想要振兴,必须尊敬教师,重视传授专长技术的师傅,教师受尊重,国家的法律制度就能得到保存。国家如果趋于衰败,一定轻视教师,教师不受到尊重,人就会放纵性情,人肆意放纵,国家的法律制度就要受到破坏,所以,尊师重教,事关国家的兴衰存亡。

知识卡片(一):名人说“师”

1.师道既尊,学风自善。——康有为《政论集.在浙之演说》

2、善之本在教,教之本在师。——〔宋〕李觏《广潜书》”

昔仲尼,师项橐tuó,古圣贤,尚勤学。

孔子率弟子东游,车马行至齐地纪障城,被玩耍的小孩堵住去路,子路见状,停车呵斥。其他孩子纷纷躲到路旁,只有项橐立于路中不动。项橐说:“城池在此,车马安能通过?”孔子探身道:“城在何处?”项橐说:“筑于足下。”孔子下车观看,果然看见路中间摆着一些石子、瓦片。孔子问:“石子于路何也?”项橐答:“筑城耳。”孔子又问:“城之何用?”项橐曰:“以假乱真,戏耳。”孔子曰:“既然戏之,车至何不躲也?”项橐曰:“城高门关,焉能过乎?”孔子说:“我过又待如何?”项橐答曰:“城躲车马,车马躲城?”孔子只好无奈地谓徒子曰:“绕城而走。”

知识卡片(二):尊师典故

天地人为三才,夫子可知天有多少星辰、地有多少五谷、人有多少根眉毛?”孔子摇了摇头。项橐得意道:“天有一夜星辰,地有一茬五谷,人有黑白两根眉毛。”

项橐又问:“请教什么水没有鱼?什么火没有烟?什么树没有叶?什么花没有枝?”没等项橐问完,孔子就禁不住说道:“江河湖海,水中都有鱼;柴草灯烛,是火就有烟;没有叶不成树,没有枝哪里有花呢?”项橐听后晃着脑袋说:“不对,是井水没鱼,萤火没烟,枯树没叶,雪花没枝。”

后生可畏,焉知来者之不如今也?”

(谁能断定现在的年轻人将来不会比我们现在更强呢?)

孔子的学生子贡,聪颖好学。一次,一鲁国大夫在人前贬低孔子抬高子贡,子贡非常气愤。他当即以房子为喻,说老师的围墙高数十丈,屋内富丽堂皇,不是一般人看得到的;而自己不过只有肩高的围墙,一眼就可望尽。他还把老师孔子比作太阳和月亮,说他光彩照人,不是常人所能超越的。

孔子死后,子贡悲痛万分,在孔子墓旁结庐而居,一直守墓六年。

子贡结庐守墓

远在北宋时期,福建将东县有个叫杨时的进士,他特别喜好钻研学问,到处寻师访友,曾就学于洛阳著名学者程颢门下。程颢死后,又将杨时推荐到其弟程颐门下,在洛阳伊川所建的伊川书院中求学。

杨时那是已经四十多岁,学问也相当高,但他仍谦虚谨慎,不骄不躁,尊师敬友,深得程颐的喜爱,被程颐视为得意门生,得其真传。

杨时同一起学习的游酢向程颐请求学问,却不巧赶上老师正在屋中打盹儿。杨时便劝告游酢不要惊醒老师,于是两人静立门口,等老师醒来。一会儿,天飘起鹅毛大雪,越下越急,杨时和游酢却还立在雪中,游酢是在冻的受不了,几次想叫醒程颐,都被杨时阻拦了。直到程颐一觉醒来,才赫然发现门外的两个雪人!从此,程颐深受感动,更加尽心尽力教杨时,杨时不负众望,终于学到了老师的全部学问。之后,杨时回到南方传播程氏理学,且形成独家学派,世称“龟山先生”。

后人便用“程门立雪”这个典故,来赞扬那些求学师门,诚心专志,尊师重道的学子。

程门立雪

诗人顾城说过:“ 人可生如蚁而美如神。” 卑微的人生孕育的不一定是卑微的果实。

“我要每一天过不同的生活,

我要改变我的人生!”(董丽娜)

韩愈(768一824)字退之,唐代著名文学家、哲学家、字退之,河阳(今河南孟县)人。因为昌黎(今河北昌黎县)韩氏是望族,所以后人又称他为韩昌黎。他二十五岁中进士,二十九岁以后才登上仕途,累官至吏部侍郎。中间曾几度被贬,他的整个中年时代是不得志的。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。他与柳宗元一起大力倡导古文运动,与柳宗元齐名,并称“韩柳”。苏轼称他为“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家之首”。

韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石

知识卡片(三):作者介绍

韩山 韩水 韩渠 昌黎路 昌黎学校

——潮州

李渊父子虽然得了天下,大唐河山也没有听说哪山哪河易姓为李,倒是韩愈一个罪臣,在海边一块蛮夷之地施政八月,这里就忽然山河易姓了。历朝历代有多少人希望不朽,或刻碑勒石,或建庙建祠,但哪一块碑哪一座庙能大过高山,永如江河呢? 一个人是微不足道的,但是当他与百姓利益,与社会进步连在一起时就价值无穷,就被社会所承认。

—梁衡

韩愈为潮州百姓做的四件事:

1. 解放奴婢,禁止买卖人口;

2. 兴修水利,凿井修渠;

3. 兴办学校,开发教育;

4. 祭杀鳄鱼,安顿百姓。

《韩愈被贬,潮州受益——可笑的历史》

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在? 雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

申述忠而获罪和非罪远谪的愤慨 ,富有胆识。

尽管招来弥天大祸,却老而弥坚,使人如见到他的刚直不阿之态。

不虚南谪八千里,

赢得江山都姓韩。

赵朴初《访韩文公祠口占》

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

八月为民兴四利,一片江山尽姓韩。

(梁衡《读韩愈》节选)

作文素材运用:

韩愈被发配潮州,爱女死于途中。他的寂寞悲叹却化为了治国的动力,他在那个边远小城兴教育,修水利,受到所有百姓的拥戴,那潮州的山水竟姓了韩。

韩愈在事业受阻,怀才不遇之时,没有怨天尤人,反而见心明志,著文倡道,又脚踏实地,尽力去为。他没有像李白、屈原只停留在蜀道叹难、江畔沉吟上。他不辞海隅之小,不求其功之显,只是奉献于民,求成于心。有人研究,韩愈之前,潮州只有进士3名;韩愈之后,到南宋时,登第进士就达172名。是他大开教育之功。所以韩祠中有诗曰:“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”这倒使我想到现代的一件实事。1957年反右扩大化中,京城不少知识分子被错划为右派,并发配到基层。当时王震同志主持新疆开发,就主动收容了一批。想不到这倒促成了春风度玉门,戈壁绽绿阴。那年我在石河子采访,亲身感受到充边文人的功劳。一个人不管你有多大的委屈,历史绝不会陪你哭泣,而它只认你的贡献。悲壮二字,无壮便无以言悲。这宏伟的韩公祠,还有这韩山韩水,不是纪念韩愈的冤屈,而是纪念他的功绩。

似曾相识

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

学业由于勤奋而精通,但它却能荒废在嬉笑声中;

事情由于反复思考而成功,但他却能毁灭于随随便便。

马 说

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者,不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其(难道,表示推测)真无马邪?其(表感叹)真不知马也!

在韩愈看来,世上缺乏的不是人才,而是发现人才的人。

表达作者的怀才不遇之情和对统治者埋没摧残人才的愤懑和控诉。

古文运动: 是唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”,即六朝以来流行已久的骈文对立。

知识卡片(四):古文运动

韩潮苏海:

韩愈和苏轼的文章气势磅礴,如潮如海。

韩愈的散文风格——气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充沛。

苏洵说:“韩子之文,如大江大河,浑浩流转。”

韩愈

【学习目标】

了解作家及写作背景,

识记文学常识;

积累文言知识;

学习借鉴本文正反对比的

论证方法;

树立尊师重道的思想,培

养谦虚好学的品质。

▲

▲

▲

▲

知识卡片(五):题目解“说”

“说”是古代散文中的一种文体,属议论文范围,可以先叙后议,也可夹叙夹议。一般为陈述自己对某种事物的见解。

如:《捕蛇者说》、《马说》等等都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。

韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,宣扬从师的道理

句读( ) 或不焉( )经传( ) 从师( )

老聃( ) 蟠( ) 苌弘( )

近谀( ) 作师说以贻( )之

长幼( )

须臾( ) 欤( )

dòu

fǒu

zhuàn

cóng

dān

pán

cháng

yú

yí

zhǎng

yú

yú

读准下列字音

二、初读课文

目标一

自学指导

借助导学案和课下注释,通过自学互帮,解决下列问题:

1、弄清重点字词含义;

2、翻译文意。

3、能准确无误的背诵默写。

本文的中心论点是什么?

1、何为“师”?

师者,所以传道受业解惑也。

2、为什么“必有师”?

人非生而知之者,孰能无惑?

惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

3、如何“有师”?

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存。

(从师的必要性)

(为师的职责)

(从师的标准)

1.子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。

2.尊师则不论其贵贱贫富矣。——《吕氏春秋.劝学》

《论语·卫灵公》:

“当仁,不让于师。”

“面对着仁德,就是老师,也不同他谦让。”

亚里士多德(古希腊):

“我爱我师,我更爱真理。”

哪些人违背“必有师”?

哪些人践行“必有师”?

——从师而问

——耻学于师

古之圣人

今之众人

对其子

对其身

圣益圣

愚益愚

结论

——择师而教

——耻学于师

小学大遗

巫医乐师百工

士大夫之族

——不耻相师

——群聚而笑

今其智乃反不能及

纵比

自比

横比

正反对比论证

师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

论证了从师学习的重要性,抨击”耻学于师“的社会风气。

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师。”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先後,术业有专攻,如是而已。

圣人之行——圣人无常师。孔子师……

圣人之言——三人行……

新教师观——是故……

古之学者必有师,且无常师。

圣人以谁为师?

举例论证

引用论证

① 好古文,六艺经传皆通习之

② 不拘于时,学于余

③ 能行古道

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

一代文学宗师为什么要为一个名不见经传的小伙子写下这一篇流芳千古的名篇佳作—《师说》?

“李蟠” 是“谁”?

此段能放在第一段么?(后加“其文曰:……)

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、举例、引用论证

分论点一:

师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。

分论点二:圣人无常师。

背诵线索提示:

—观点(“古之学者必有师”)

—师之责任(“师者,所以传道授业解惑也。”)

—从师必要性(“人非生而知之”)

—择师标准(“道之所存,师之所存”)

—三组对比(古圣人从师,今众人耻学;其身耻师、替子择师;“巫医乐师百工之人”、“士大夫之族”)

—新师道观(“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”)

—写作缘由。

“自魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师;有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮(承受他人的讥笑和侮辱),收召后学(学生),作《师说》,因抗颜(态度严正不屈)而为师。世(世人)果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞(指指点点,互递眼色,相互拉扯,加油添醋的非议他)。愈以是得狂名。”

—柳宗元《答韦中立论师道书》 ?

在魏晋以后门阀制度仍有沿袭的唐代,贵族子弟都入弘文馆,崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。因此,社会上产生了一种“耻学于师”的恶劣风气,求师学道往往会招来路人的讥笑。而韩愈却不顾流俗,勇为人师,广招后学,培养文人。并以大无畏的气魄,抨击时弊,提倡师道,从而写下了此文。

韩愈在洛阳国子临任教。致力于古文运动,宣传儒学。他到洛阳后最大的收获是发现了少年才子李贺。

传说,在元和二年(807年),18岁的李贺从近郊昌谷来到城中,带着自己的作品拜谒韩愈。当时,正值中午,韩愈宽衣解带正准备午休,门人递上了李贺的诗稿。韩愈在困倦中不经意地看了一眼,一下子就来了精神,首篇《雁门太守行》的开首两句“黑云压城城欲摧,甲光向日金麟开”。就使得韩愈惊叹不已。他立即请李贺到室上座。他们叙说良久,大有相见恨晚之势。

在韩愈的推荐下,李贺顺利通过地方的初试,被地方保举到长安参加进士考试。但当时一些人忌妒李贺少负盛名,以李贺父名“晋肃”与“进士”谐意犯讳为由,剥夺了他参加殿试的资格。韩愈听说以后,特别写了《讳辨》一文,为李贺打抱不平。文中说:“父名晋肃,子不得举进士;若父名仁,子遂不得为仁乎?”尽管韩愈的辨护很有力,但仍无多大效果。最后,李贺只能失望而归。

李贺在写下很多震撼人心的作品后,由于长期精神上的苦闷和压抑,在27岁时英年早逝。李贺之死对韩愈打击很大,使他心灰意冷地叹息很长一段时间 .

写作运用

【适用话题】可用于“尊敬老师”“博采众长者可成大器”“我们要敢于超越前人”“探索”“创新”“从师学习”“师生关系”“教育”“成长”“师生”“师道”“求知”“长与短”“思考”“仁爱”“善问”“敢于向流俗说‘不’”“敢为人师”“勇气”“担当”“英雄”“价值”“要相互学习”“要勤学善问” “不能自我满足,师心自用” “要相信自己,不必自怨自艾”等写作话题或题目中。

他的一生始终以天下为己任,始终奉行“达则兼济天下”,从来不甘心“穷则独善其身” 。一生虽遭多次贬谪,却不恢心颓废,报国之志不流,仍然关注人民的疾苦,他既有非常伟大的超乎常人的一面,又有敢于为天下先,敢于言常人所不敢言的顶天立地的大丈夫的伟岸气节。

《师说》针贬时弊,针以当时“耻学于师”的不良社会风气,提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的观点,这既体现了学问面前人人平等的思想,也破除了对长者、权贵等权威的迷信。而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”,则用动态的、相对的、发展的眼光看待师生关系,也要学习这种精神,时时留心,处处向比自己强的人学习。同时还要勇于探索,敢于怀疑,大胆创新,不唯书,不唯上。这样,才能提高自身能力。

当陶渊明高唱“归去来兮,田园将芜胡不归”时,他承担着辛苦劳作,清贫苦寒的生活重担;当文天祥写下“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”时,他承受着高官厚禄的内心诱惑;当韩愈高唱“欲为圣明除弊事,肯降衰朽惜残年”,他在忍受不得志的苦闷和流放的痛楚?

陶渊明所处的社会本是贪官遍野,文天祥所处的时代保命投敌的事例屡见不鲜,而韩愈身边的同僚又有哪一个不是迎合皇帝?然而他们却都“背道而驰”。

相信自己,这是避免盲从的良药;坚持真理,这是开启成功的钥匙。

相信自己并不是轻易做到的,人们总是在生活中受到太多的诱惑与历练。坚信真理也不是轻易实现的,尤其是当你所信仰的真理被多数人甚至全社会视为悖论的时候。相信自己还是跟随他人?坚持真理还是求得生存?我想此时,我们需要一种勇气,需要一种力量,需要一份执著。

“真理掌握在少数人手中“,少数人之所以有掌握真理的机会是因为他们的身上有一种阻止他们迈向他人的脚步的信念与力量。

我们不一定要做少数人,但要做相信自己,坚持真理的人 (《相信自己,坚持真理》)

《师说》中,对从师的标准提出了“道之所存,师之所存”的观点。尤其是第三段中所说:“圣人无常师,孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子徒,其贤不及孔子。孔子说:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”这些,都提醒我们要多向他人学习,要把自己的心态放平,让自己“低”下去,虚心,才能容纳别人的意见,才能看见别人的长处,不断向别人学习,才能不断充实、提高自己。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读