高中语文统编版2019 必修上册 第三单元《归园田居》课件24张

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版2019 必修上册 第三单元《归园田居》课件24张 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-02 18:24:31 | ||

图片预览

文档简介

归园田居

陶渊明

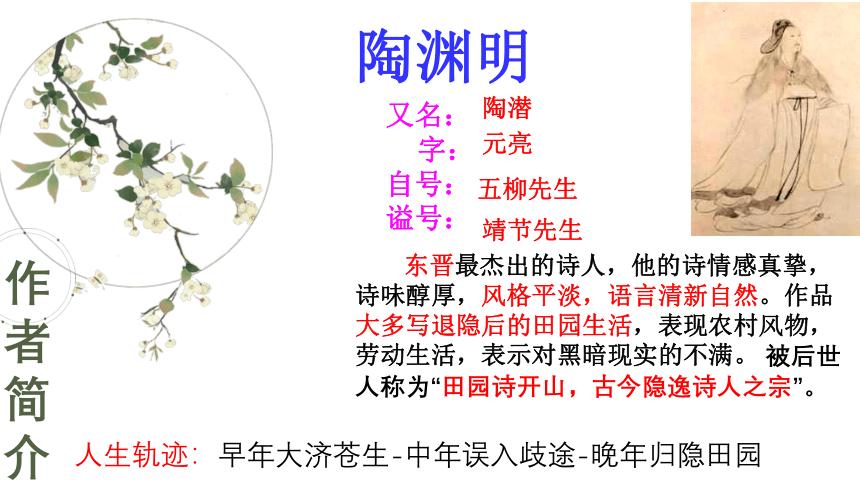

陶渊明

又名:

字:

自号:

谥号:

东晋最杰出的诗人,他的诗情感真挚,诗味醇厚,风格平淡,语言清新自然。作品大多写退隐后的田园生活,表现农村风物,劳动生活,表示对黑暗现实的不满。?被后世人称为“田园诗开山,古今隐逸诗人之宗”。?

陶潜

元亮

五柳先生

靖节先生

作者简介

人生轨迹:早年大济苍生-中年误入歧途-晚年归隐田园

写作背景

不为五斗米折腰

公元405年,陶渊明担任彭泽县令时,郡督邮来县巡察,县吏告诉他,应该穿戴得整整齐齐地去恭迎郡督邮。陶渊明叹息说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日便辞官归田。从此过上隐居躬耕田园的生活并写下了许多优美的田园诗歌。

任务一:自主学习

不为五斗米折腰

1.请同学们有感情地诵读全诗。

2.请同学们对照书本注释,疏通诗歌大意,尝试翻译诗歌。

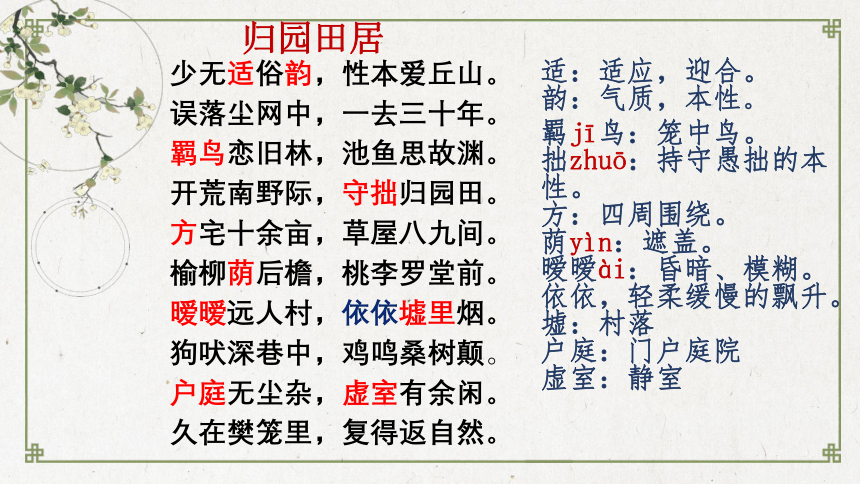

少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

适:适应,迎合。

韵:气质,本性。

羁jī鸟:笼中鸟。

拙zhuō:持守愚拙的本性。

方:四周围绕。

荫yìn:遮盖。

暧暧ài:昏暗、模糊。

依依,轻柔缓慢的飘升。

墟:村落

户庭:门户庭院

虚室:静室

归园田居

任务二:自主探究

诗题的诗眼:

归

从何而归

归向何处

归去如何

为何而归

(1)从何而归?

误落尘网中,一去三十年。

久在樊笼里,复得返自然。

尘网、樊笼比喻什么?

官场生活

为

何

而

归

?

少无适俗韵,

性本爱丘山 。

守拙归田园。

(2)

(1)“拙”即朴拙,含有原始本真的意思,与世俗的技巧相对。

(2)陶渊明要“守拙”,即强调自己不会顺应世俗的潮流,要坚守自己的纯真本性。

(3)归向何处?

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

宁静、优美、和谐的画面

任务三:合作探究

(1)诗人运用了哪些艺术手法将农村中常见景物描绘成一幅优美的图画?(小组合作讨论进行赏析)

(2)请从对色彩的捕捉和炼字的角度赏析“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”两句诗。

(1)诗人运用了哪些艺术技巧将农村中常见景物描绘成一幅优美的图画?

方宅

草屋

榆柳

桃李

远村

墟烟

狗吠

鸡鸣

近景

远景

远近结合

动静结合

以动衬静,更显宁静、 和平

情景交融(一切景语皆情语)

白描

环境幽雅美丽

宁静、祥和

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色,称为“单线平涂”法。 在文学创作上,“白描”作为一种表现方法,是指用最简练的朴素的文字,不重词藻修饰与渲染烘托,如实地勾勒出事物的情态面貌。

白描

工笔

答题示范:

(1)先写近景,再写远景,远近结合。“方宅十余亩……桃李罗堂前”四句是近景,从自己的住宅写起。房舍简陋,可树影婆娑,于自然平淡之中显出恬静幽美。“暧暧远人村,依依墟里烟”两句是远景。远望村庄轮廓模糊,炊烟袅袅,一切都是安详的、舒缓的、柔和的。

(2)动静结合。整体的画面是静的,“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”“户庭无尘杂,虚室有余闲”等表现出了乡村的宁静祥和之美。静景之中,又有动的画面:“依依墟里烟”“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”炊烟飘动,狗儿吠叫,鸡在树颠鸣叫,在静止的画面中多了许多动感,让这幅乡居图顿时生动活跃起来。

(3)白描手法。如“方宅十余亩,草屋八九间”,毫无粉饰之词,平易如话,但恰到好处地与诗意合拍。

(2)请从对色彩的捕捉和炼字的角度赏析“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”两句诗。

(1)榆和柳青翠的绿色,桃花鲜艳的红色,李花柔和的白色——很多颜色扑入眼帘,带着盎然的生命的气息。

(2)“荫”和“罗”两个字非常具有表现力。“荫”字写出了树木高大,枝叶繁茂,树荫浓密,遮住了浓烈的阳光,带给人一室的清凉。“罗”字写出了花儿很繁盛,层层叠叠的,竞相绽放。

哪些诗句表现了诗人归隐田园后的心情??

户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。

思考:从中可以见出作者的人格倾向和精神追求是怎样的?

厌恶官场,热爱田园,追求精神上的自由和闲适。

(4)归去如何

《归园田居》其一通过描绘田园风光的美好和乡居生活的淳朴可爱,抒发了归隐后愉悦的心情,表现了对官场生活的厌恶,对田园生活的热爱,对自由、闲适的生活状态的向往之情。

中心归纳

品鉴诗艺

1、语言平浅自然。

2、运用比喻、以动写静、白描等手法。

3、运用情景交融的表现手法。

任务活动四 比较异同,拓展阅读

1.阅读陶渊明的《乞食》,思考后面的问题。

乞 食

饥来驱我去,不知竟何之。行行至斯里,叩门拙言辞。主人解余意,遗赠岂虚来。谈谐终日夕,觞至辄倾杯。情欣新知欢,言咏遂赋诗。感子漂母①惠,愧我非韩才②。衔戢③知何谢,冥报以相贻。

【注】 ①漂母:在水边洗衣服的妇女。事见《史记·淮阴侯列传》:当年韩信在城下钓鱼,有位漂母怜他饥饿,给他饭吃,韩信发誓日后报答此恩。后来韩信帮助刘邦灭了项羽,被封为楚王,果然派人找到那位漂母,赠以千金。②非韩才:没有韩信的才能。③衔戢:谓敛藏于心,表示衷心感激。衔,马勒于口,勒不会掉落,意为永远不忘。戢,收藏。

(1)这首诗作于诗人晚年困厄之时,诗人在诗中是如何写自己叩门乞食的窘态的?

答案 此诗写“乞食”之事,一个“驱”字写出了饥饿的威胁,说明本能的需求有如长鞭加身,迫使他出门求食以果腹。“行行”二字则将诗人茫然求食、不知所之的情景写得宛然可见。“拙言辞”则写出了他的窘困之态,面对开门相迎的主人却口讷辞拙,不知如何开口。“驱”“竟”“拙”三字将诗人乞食的窘态展现得淋漓尽致。

(2)陶渊明把归隐后的生活写得非常恬淡美好,但读完《乞食》后我们知道,告别官场回归田园却是免不了饥饿的。尽管如此,陶渊明还是坚持了自己的选择。那么,在陶渊明的眼里,有什么比穷困更难忍受?由此,你对陶渊明有什么认识?请说说你的看法。

答案 ①世俗的压迫驱使陶渊明回归田园,《归园田居(其一)》中所说的“尘网”“樊笼”,都是束缚人的东西。他不能忍受那种身不由己的、很痛苦很压抑的生活,因此他宁愿选择贫穷。和穷困比较起来,社会的动乱、官场的污浊使陶渊明更难以忍受。

②从这里,我们可以看到一个坚守节操、独善其身、宁可穷困乞食也要坚持自己的人格操守而绝不与黑暗现实苟合的诗人形象。在物欲横流、黑白颠倒的社会中,陶渊明坚守自己精神上的一片净土,宁可忍饥挨饿,也不违背自己的内心,这更体现出他人格上的可贵之处。

2.阅读陶渊明的《读〈山海经〉(其十)》,思考后面的问题。

读《山海经》(其十)

陶渊明

精卫衔微木,将以填沧海。

刑天舞干戚,猛志固常在。

同物既无虑,化去不复悔。

徒设在昔心,良辰讵可待。

(2)《山海经·海外西经》云:“刑天与帝争神,帝断其首,葬之常羊之山,乃以乳为目,以脐为口,操干戚以舞。”陶渊明在用这一典故时做了怎样的加工?分析这样处理的效果。

答案 陶渊明用“猛”形容刑天的复仇之志,突出其勇猛凌厉;加入“固常在”,本来就始终存在而不可磨灭,体现了刑天誓与天帝血战到底的决心。经过加工,突出了陶渊明勇敢坚毅,勇于反抗的一面。

(3)《归园田居(其一)》和《读山海经(其十)》中,我们分别看到了什么样的陶渊明?两种性格是否矛盾?

答案 《归园田居(其一)》体现了陶渊明追求自由、安于清贫、隐逸山野、洁身自好、远离官场、超脱世俗的美好情操。而《读山海经(其十)》表达了他对精卫、刑天百折不挠的坚强意志的赞美,说明诗人自身也时时以这种精神自策自励,寄托了自己的悲愤和理想无法实现的悲慨。两种性格并不矛盾,恰恰说明陶渊明是个立体人物,他的归隐不仅仅是对田园的热爱,更是对无法实现抱负的绝望,其内心仍然不忘世事,想有所作为。

拓展延伸

你如何看待陶渊明的选择?你想要什么样的生活?

陶渊明

陶渊明

又名:

字:

自号:

谥号:

东晋最杰出的诗人,他的诗情感真挚,诗味醇厚,风格平淡,语言清新自然。作品大多写退隐后的田园生活,表现农村风物,劳动生活,表示对黑暗现实的不满。?被后世人称为“田园诗开山,古今隐逸诗人之宗”。?

陶潜

元亮

五柳先生

靖节先生

作者简介

人生轨迹:早年大济苍生-中年误入歧途-晚年归隐田园

写作背景

不为五斗米折腰

公元405年,陶渊明担任彭泽县令时,郡督邮来县巡察,县吏告诉他,应该穿戴得整整齐齐地去恭迎郡督邮。陶渊明叹息说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日便辞官归田。从此过上隐居躬耕田园的生活并写下了许多优美的田园诗歌。

任务一:自主学习

不为五斗米折腰

1.请同学们有感情地诵读全诗。

2.请同学们对照书本注释,疏通诗歌大意,尝试翻译诗歌。

少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

适:适应,迎合。

韵:气质,本性。

羁jī鸟:笼中鸟。

拙zhuō:持守愚拙的本性。

方:四周围绕。

荫yìn:遮盖。

暧暧ài:昏暗、模糊。

依依,轻柔缓慢的飘升。

墟:村落

户庭:门户庭院

虚室:静室

归园田居

任务二:自主探究

诗题的诗眼:

归

从何而归

归向何处

归去如何

为何而归

(1)从何而归?

误落尘网中,一去三十年。

久在樊笼里,复得返自然。

尘网、樊笼比喻什么?

官场生活

为

何

而

归

?

少无适俗韵,

性本爱丘山 。

守拙归田园。

(2)

(1)“拙”即朴拙,含有原始本真的意思,与世俗的技巧相对。

(2)陶渊明要“守拙”,即强调自己不会顺应世俗的潮流,要坚守自己的纯真本性。

(3)归向何处?

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

宁静、优美、和谐的画面

任务三:合作探究

(1)诗人运用了哪些艺术手法将农村中常见景物描绘成一幅优美的图画?(小组合作讨论进行赏析)

(2)请从对色彩的捕捉和炼字的角度赏析“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”两句诗。

(1)诗人运用了哪些艺术技巧将农村中常见景物描绘成一幅优美的图画?

方宅

草屋

榆柳

桃李

远村

墟烟

狗吠

鸡鸣

近景

远景

远近结合

动静结合

以动衬静,更显宁静、 和平

情景交融(一切景语皆情语)

白描

环境幽雅美丽

宁静、祥和

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色,称为“单线平涂”法。 在文学创作上,“白描”作为一种表现方法,是指用最简练的朴素的文字,不重词藻修饰与渲染烘托,如实地勾勒出事物的情态面貌。

白描

工笔

答题示范:

(1)先写近景,再写远景,远近结合。“方宅十余亩……桃李罗堂前”四句是近景,从自己的住宅写起。房舍简陋,可树影婆娑,于自然平淡之中显出恬静幽美。“暧暧远人村,依依墟里烟”两句是远景。远望村庄轮廓模糊,炊烟袅袅,一切都是安详的、舒缓的、柔和的。

(2)动静结合。整体的画面是静的,“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”“户庭无尘杂,虚室有余闲”等表现出了乡村的宁静祥和之美。静景之中,又有动的画面:“依依墟里烟”“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”炊烟飘动,狗儿吠叫,鸡在树颠鸣叫,在静止的画面中多了许多动感,让这幅乡居图顿时生动活跃起来。

(3)白描手法。如“方宅十余亩,草屋八九间”,毫无粉饰之词,平易如话,但恰到好处地与诗意合拍。

(2)请从对色彩的捕捉和炼字的角度赏析“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”两句诗。

(1)榆和柳青翠的绿色,桃花鲜艳的红色,李花柔和的白色——很多颜色扑入眼帘,带着盎然的生命的气息。

(2)“荫”和“罗”两个字非常具有表现力。“荫”字写出了树木高大,枝叶繁茂,树荫浓密,遮住了浓烈的阳光,带给人一室的清凉。“罗”字写出了花儿很繁盛,层层叠叠的,竞相绽放。

哪些诗句表现了诗人归隐田园后的心情??

户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。

思考:从中可以见出作者的人格倾向和精神追求是怎样的?

厌恶官场,热爱田园,追求精神上的自由和闲适。

(4)归去如何

《归园田居》其一通过描绘田园风光的美好和乡居生活的淳朴可爱,抒发了归隐后愉悦的心情,表现了对官场生活的厌恶,对田园生活的热爱,对自由、闲适的生活状态的向往之情。

中心归纳

品鉴诗艺

1、语言平浅自然。

2、运用比喻、以动写静、白描等手法。

3、运用情景交融的表现手法。

任务活动四 比较异同,拓展阅读

1.阅读陶渊明的《乞食》,思考后面的问题。

乞 食

饥来驱我去,不知竟何之。行行至斯里,叩门拙言辞。主人解余意,遗赠岂虚来。谈谐终日夕,觞至辄倾杯。情欣新知欢,言咏遂赋诗。感子漂母①惠,愧我非韩才②。衔戢③知何谢,冥报以相贻。

【注】 ①漂母:在水边洗衣服的妇女。事见《史记·淮阴侯列传》:当年韩信在城下钓鱼,有位漂母怜他饥饿,给他饭吃,韩信发誓日后报答此恩。后来韩信帮助刘邦灭了项羽,被封为楚王,果然派人找到那位漂母,赠以千金。②非韩才:没有韩信的才能。③衔戢:谓敛藏于心,表示衷心感激。衔,马勒于口,勒不会掉落,意为永远不忘。戢,收藏。

(1)这首诗作于诗人晚年困厄之时,诗人在诗中是如何写自己叩门乞食的窘态的?

答案 此诗写“乞食”之事,一个“驱”字写出了饥饿的威胁,说明本能的需求有如长鞭加身,迫使他出门求食以果腹。“行行”二字则将诗人茫然求食、不知所之的情景写得宛然可见。“拙言辞”则写出了他的窘困之态,面对开门相迎的主人却口讷辞拙,不知如何开口。“驱”“竟”“拙”三字将诗人乞食的窘态展现得淋漓尽致。

(2)陶渊明把归隐后的生活写得非常恬淡美好,但读完《乞食》后我们知道,告别官场回归田园却是免不了饥饿的。尽管如此,陶渊明还是坚持了自己的选择。那么,在陶渊明的眼里,有什么比穷困更难忍受?由此,你对陶渊明有什么认识?请说说你的看法。

答案 ①世俗的压迫驱使陶渊明回归田园,《归园田居(其一)》中所说的“尘网”“樊笼”,都是束缚人的东西。他不能忍受那种身不由己的、很痛苦很压抑的生活,因此他宁愿选择贫穷。和穷困比较起来,社会的动乱、官场的污浊使陶渊明更难以忍受。

②从这里,我们可以看到一个坚守节操、独善其身、宁可穷困乞食也要坚持自己的人格操守而绝不与黑暗现实苟合的诗人形象。在物欲横流、黑白颠倒的社会中,陶渊明坚守自己精神上的一片净土,宁可忍饥挨饿,也不违背自己的内心,这更体现出他人格上的可贵之处。

2.阅读陶渊明的《读〈山海经〉(其十)》,思考后面的问题。

读《山海经》(其十)

陶渊明

精卫衔微木,将以填沧海。

刑天舞干戚,猛志固常在。

同物既无虑,化去不复悔。

徒设在昔心,良辰讵可待。

(2)《山海经·海外西经》云:“刑天与帝争神,帝断其首,葬之常羊之山,乃以乳为目,以脐为口,操干戚以舞。”陶渊明在用这一典故时做了怎样的加工?分析这样处理的效果。

答案 陶渊明用“猛”形容刑天的复仇之志,突出其勇猛凌厉;加入“固常在”,本来就始终存在而不可磨灭,体现了刑天誓与天帝血战到底的决心。经过加工,突出了陶渊明勇敢坚毅,勇于反抗的一面。

(3)《归园田居(其一)》和《读山海经(其十)》中,我们分别看到了什么样的陶渊明?两种性格是否矛盾?

答案 《归园田居(其一)》体现了陶渊明追求自由、安于清贫、隐逸山野、洁身自好、远离官场、超脱世俗的美好情操。而《读山海经(其十)》表达了他对精卫、刑天百折不挠的坚强意志的赞美,说明诗人自身也时时以这种精神自策自励,寄托了自己的悲愤和理想无法实现的悲慨。两种性格并不矛盾,恰恰说明陶渊明是个立体人物,他的归隐不仅仅是对田园的热爱,更是对无法实现抱负的绝望,其内心仍然不忘世事,想有所作为。

拓展延伸

你如何看待陶渊明的选择?你想要什么样的生活?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读