高中语文统编版 2019 必修上册 14《故都的秋》课件16张

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版 2019 必修上册 14《故都的秋》课件16张 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-02 18:38:19 | ||

图片预览

文档简介

故都的秋

郁达夫

学习目标

1.引导学生深入体会故都秋的特点。

2.理解情景交融和谐统一的写作特点,联系写作背景体会作者在秋景中所寄寓的感情。

3.联系五幅秋景图,进一步掌握散文“形”与“神”的关系。

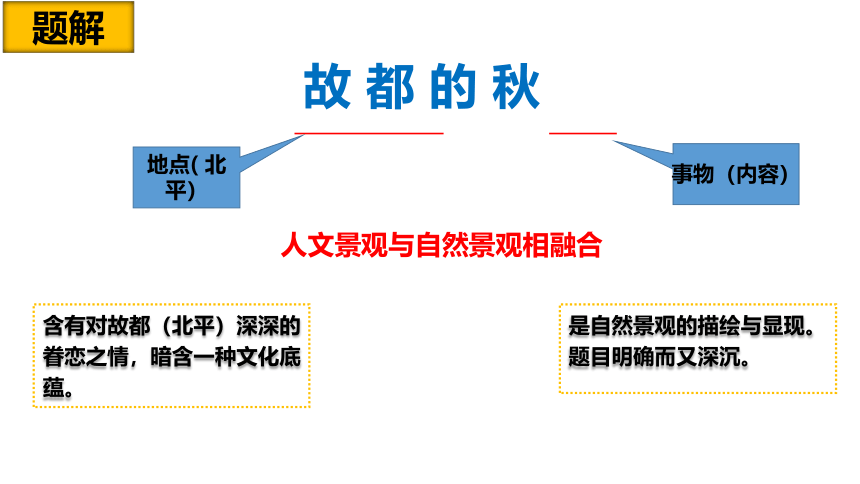

故 都 的 秋

题解

人文景观与自然景观相融合

含有对故都(北平)深深的眷恋之情,暗含一种文化底蕴。

地点( 北平)

事物(内容)

是自然景观的描绘与显现。

题目明确而又深沉。

作者简介:郁达夫(1896-1945),名文,字达夫,出生于浙江富阳的一个知识分子家庭、抗日救国而殉难的爱国主义作家。中国现代著名小说家、散文家、诗人。

主要经历:17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和岐视的十年。

在性格方面,他抑郁善感;

在文艺观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。”

代表作:《怀鲁迅》《沉沦》《故都的秋》

《春风沉醉的晚上》《迟桂花》等。

走近作者

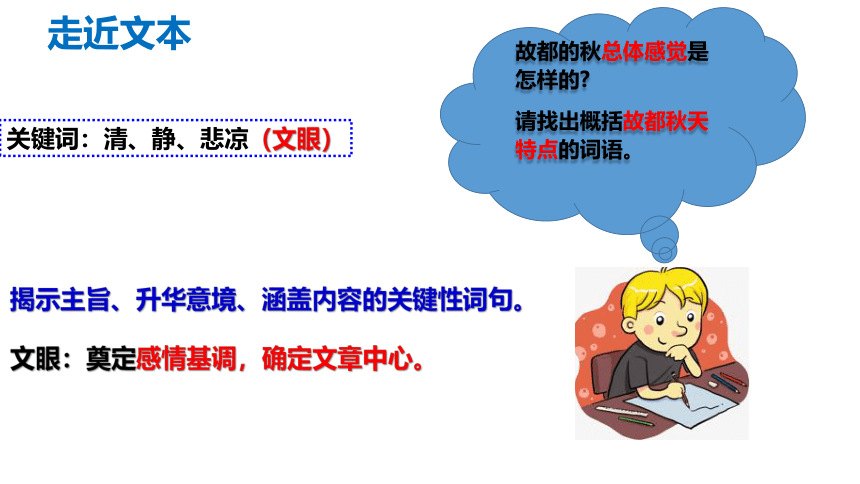

关键词:清、静、悲凉(文眼)

揭示主旨、升华意境、涵盖内容的关键性词句。

走近文本

文眼:奠定感情基调,确定文章中心。

故都的秋总体感觉是怎样的?

请找出概括故都秋天特点的词语。

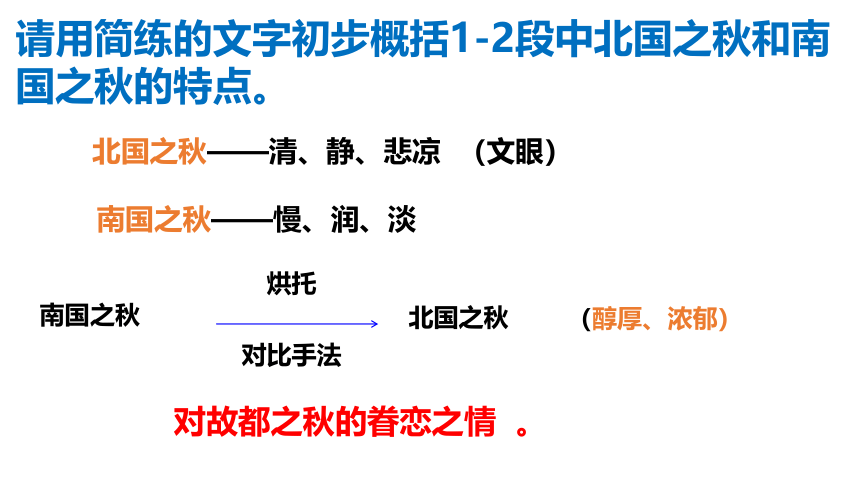

请用简练的文字初步概括1-2段中北国之秋和南国之秋的特点。

南国之秋——慢、润、淡

对故都之秋的眷恋之情 。

北国之秋

对比手法

(醇厚、浓郁)

烘托

南国之秋

北国之秋——清、静、悲凉 (文眼)

作者分别从不同的角度为我们描绘了哪几幅故都的秋景图(用五个字来概括),请结合故都的秋的特点,赏析这些秋景图(感觉或色彩)。

分组讨论

1.秋晨院落图

碧绿天色

鸽声

牵牛花

一椽破屋

破壁腰

悲凉

日光

静

清

秋草

描写景物:

人的感受:

落蕊

极微细极柔软

触觉、听觉、嗅觉:突出北国之秋的清、静、悲凉

内心感情:

清闲,落寞

2.秋槐落蕊图

以声音衬托出北国之秋的清、静、悲凉

“秋蝉的衰弱的残声,更是北国

的特产;因为北平处处全长着树,

屋子又低,所以无论在什么地方

,都听得见它们的啼唱。”

3.秋蝉残鸣图

衰弱,残声(本身就悲凉)

“息列索落”

“云渐渐地卷向了西去”

“很厚的青布单衣或夹袄”

境的宁静、

情和境的悲凉

4.秋雨话凉图

“淡黄微绿”

清、静

5.秋果奇景图

作者写“故都的秋”,紧扣住“清”、“静”、“悲凉”的特点,不用浓墨重彩,而用平常的景物,绘秋色、谱秋声、抒秋心,写出了独具特色的秋,真实地表达了他对故都之秋的热爱与眷恋。

所以作者在文末说:“这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”

小结

文章的“形”是故都的自然风物,具体来说是五幅秋色图。

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

结合点:

清、静、悲凉

本文的“形” 、“神”是什么?

它们的结合点是什么?

探究

作者为何偏爱这笔下的秋景?

作者原因

郁达夫,3岁丧父,幼年生活困难,青年时代,十年客居日本的生活,又使他饱受屈辱和歧视。他的自传体小说《沉沦》表现出了浓郁的抑郁、孤僻的个性特征。

时代原因

1921年9月到1933年3月,作者曾投入相当大的精力参加左翼文艺运动,进行进步文学创作,1933年4月,由于国民党白色恐怖的威胁等待原因,作者从上海移居杭州,隐居山水,思想苦闷,创作枯竭。

郁达夫

学习目标

1.引导学生深入体会故都秋的特点。

2.理解情景交融和谐统一的写作特点,联系写作背景体会作者在秋景中所寄寓的感情。

3.联系五幅秋景图,进一步掌握散文“形”与“神”的关系。

故 都 的 秋

题解

人文景观与自然景观相融合

含有对故都(北平)深深的眷恋之情,暗含一种文化底蕴。

地点( 北平)

事物(内容)

是自然景观的描绘与显现。

题目明确而又深沉。

作者简介:郁达夫(1896-1945),名文,字达夫,出生于浙江富阳的一个知识分子家庭、抗日救国而殉难的爱国主义作家。中国现代著名小说家、散文家、诗人。

主要经历:17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和岐视的十年。

在性格方面,他抑郁善感;

在文艺观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。”

代表作:《怀鲁迅》《沉沦》《故都的秋》

《春风沉醉的晚上》《迟桂花》等。

走近作者

关键词:清、静、悲凉(文眼)

揭示主旨、升华意境、涵盖内容的关键性词句。

走近文本

文眼:奠定感情基调,确定文章中心。

故都的秋总体感觉是怎样的?

请找出概括故都秋天特点的词语。

请用简练的文字初步概括1-2段中北国之秋和南国之秋的特点。

南国之秋——慢、润、淡

对故都之秋的眷恋之情 。

北国之秋

对比手法

(醇厚、浓郁)

烘托

南国之秋

北国之秋——清、静、悲凉 (文眼)

作者分别从不同的角度为我们描绘了哪几幅故都的秋景图(用五个字来概括),请结合故都的秋的特点,赏析这些秋景图(感觉或色彩)。

分组讨论

1.秋晨院落图

碧绿天色

鸽声

牵牛花

一椽破屋

破壁腰

悲凉

日光

静

清

秋草

描写景物:

人的感受:

落蕊

极微细极柔软

触觉、听觉、嗅觉:突出北国之秋的清、静、悲凉

内心感情:

清闲,落寞

2.秋槐落蕊图

以声音衬托出北国之秋的清、静、悲凉

“秋蝉的衰弱的残声,更是北国

的特产;因为北平处处全长着树,

屋子又低,所以无论在什么地方

,都听得见它们的啼唱。”

3.秋蝉残鸣图

衰弱,残声(本身就悲凉)

“息列索落”

“云渐渐地卷向了西去”

“很厚的青布单衣或夹袄”

境的宁静、

情和境的悲凉

4.秋雨话凉图

“淡黄微绿”

清、静

5.秋果奇景图

作者写“故都的秋”,紧扣住“清”、“静”、“悲凉”的特点,不用浓墨重彩,而用平常的景物,绘秋色、谱秋声、抒秋心,写出了独具特色的秋,真实地表达了他对故都之秋的热爱与眷恋。

所以作者在文末说:“这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”

小结

文章的“形”是故都的自然风物,具体来说是五幅秋色图。

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

结合点:

清、静、悲凉

本文的“形” 、“神”是什么?

它们的结合点是什么?

探究

作者为何偏爱这笔下的秋景?

作者原因

郁达夫,3岁丧父,幼年生活困难,青年时代,十年客居日本的生活,又使他饱受屈辱和歧视。他的自传体小说《沉沦》表现出了浓郁的抑郁、孤僻的个性特征。

时代原因

1921年9月到1933年3月,作者曾投入相当大的精力参加左翼文艺运动,进行进步文学创作,1933年4月,由于国民党白色恐怖的威胁等待原因,作者从上海移居杭州,隐居山水,思想苦闷,创作枯竭。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读