统编版高中语文必修上册《赤壁赋》《登泰山记》群文阅读 课件 (32张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册《赤壁赋》《登泰山记》群文阅读 课件 (32张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-02 22:46:27 | ||

图片预览

文档简介

一程山水一人生

部编版必修上《赤壁赋》《登泰山记》群文阅读

主讲人

丹东二中 张莉莉

结合文本赏析赤壁水月图。

赏景

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

结合文本赏析泰山日出图。

赏景

戊申晦,五鼓,与子颖坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴(chū)蒱(pú)数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五彩;日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色,而皆若偻。

品情

探究:

在这如画山水中,你能感受到苏轼和姚鼐怎样的情感和思想呢?

品情

苏轼:在矛盾中走向理性 旷达

姚鼐:在激荡中走向淡定 自足

情景交融

在山水中寄托了苏轼和姚鼐经历人生大转折时,复杂而深邃的思考和感悟。

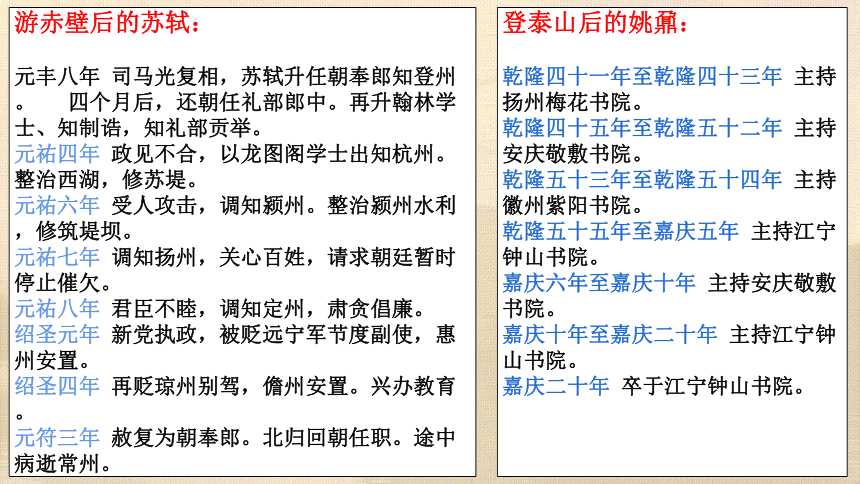

情理

游赤壁后的苏轼:

元丰八年 司马光复相,苏轼升任朝奉郎知登州。 四个月后,还朝任礼部郎中。再升翰林学士、知制诰,知礼部贡举。

元祐四年 政见不合,以龙图阁学士出知杭州。整治西湖,修苏堤。

元祐六年 受人攻击,调知颍州。整治颍州水利,修筑堤坝。

元祐七年 调知扬州,关心百姓,请求朝廷暂时停止催欠。

元祐八年 君臣不睦,调知定州,肃贪倡廉。

绍圣元年 新党执政,被贬远宁军节度副使,惠州安置。

绍圣四年 再贬琼州别驾,儋州安置。兴办教育。

元符三年 赦复为朝奉郎。北归回朝任职。途中病逝常州。

登泰山后的姚鼐:

乾隆四十一年至乾隆四十三年 主持扬州梅花书院。

乾隆四十五年至乾隆五十二年 主持安庆敬敷书院。

乾隆五十三年至乾隆五十四年 主持徽州紫阳书院。

乾隆五十五年至嘉庆五年 主持江宁钟山书院。

嘉庆六年至嘉庆十年 主持安庆敬敷书院。

嘉庆十年至嘉庆二十年 主持江宁钟山书院。

嘉庆二十年 卒于江宁钟山书院。

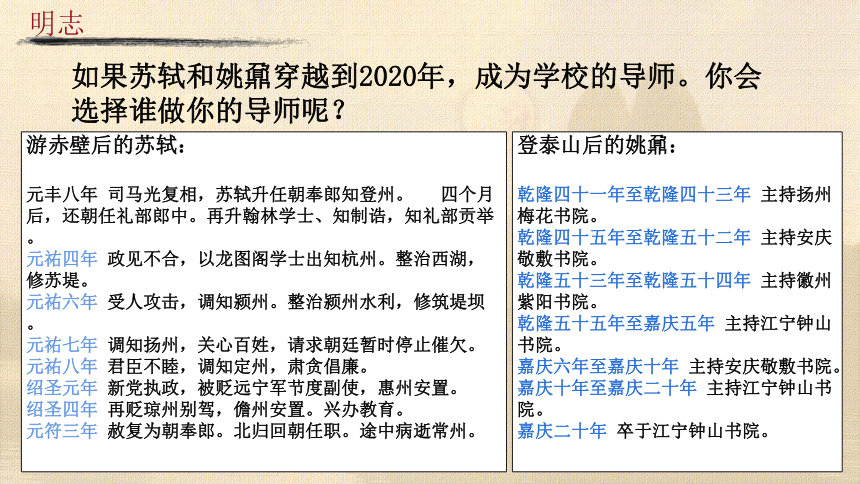

明志

如果苏轼和姚鼐穿越到2020年,成为学校的导师。你会选择谁做你的导师呢?

游赤壁后的苏轼:

元丰八年 司马光复相,苏轼升任朝奉郎知登州。 四个月后,还朝任礼部郎中。再升翰林学士、知制诰,知礼部贡举。

元祐四年 政见不合,以龙图阁学士出知杭州。整治西湖,修苏堤。

元祐六年 受人攻击,调知颍州。整治颍州水利,修筑堤坝。

元祐七年 调知扬州,关心百姓,请求朝廷暂时停止催欠。

元祐八年 君臣不睦,调知定州,肃贪倡廉。

绍圣元年 新党执政,被贬远宁军节度副使,惠州安置。

绍圣四年 再贬琼州别驾,儋州安置。兴办教育。

元符三年 赦复为朝奉郎。北归回朝任职。途中病逝常州。

登泰山后的姚鼐:

乾隆四十一年至乾隆四十三年 主持扬州梅花书院。

乾隆四十五年至乾隆五十二年 主持安庆敬敷书院。

乾隆五十三年至乾隆五十四年 主持徽州紫阳书院。

乾隆五十五年至嘉庆五年 主持江宁钟山书院。

嘉庆六年至嘉庆十年 主持安庆敬敷书院。

嘉庆十年至嘉庆二十年 主持江宁钟山书院。

嘉庆二十年 卒于江宁钟山书院。

一程山水一人生

主讲人

丹东二中 张莉莉

作业

写作:

1、苏轼和姚鼐会如何互评对方的《赤壁赋》和《登泰山记》?

2、选一处你喜欢的风景,写一个片段,表达自己的人生感悟。(要求:情景交融)

第七单元导语:

本单元选取的五篇散文,都是写景抒情的名篇。通过文学作品对自然的描写反观自然,可以提升对自然美的感悟力,激发对自然和生活的热爱之情。学习本单元散文,体会民族审美心理,提升文学欣赏品味,培养对自然的热爱之情。要关注作品中的景物描写和对人生的思考。

我理解的写景文可以教什么:

提升文学欣赏品味,体会民族心理,使学生通过学习重新建构自己的人生观——

景物与人生的关系,生命如何在自然中找到归宿,生命质量如何升华……

我所理解的本专题的学习目标:

文本本身+任务群要求+单元目标

景 文学阅读 单元导语

自然情怀 单元任务

写作要求 学习提示

我所理解的小范围整合

现代散文:写景文的表现技巧、传统文人心态在现代散文中的印记

古代散文:独特的中国文人表达方式,在山水中寻找人生归宿的传统。

核心议题:失意的人从山水中获得智慧。

群文意义:反观自然,善待自我。

教学过程

一,导入

二,赏景:赏析两篇文章的景物。

三,品情:探究苏轼和姚鼐在山水美景中寄托的情感和人生态度。

四,明志:理解两人的人生抉择,涵养自己。

五,结课。

六,作业:写作

核心素养:语言的建构和运用”、“思维的发展和提升”、“审美的鉴赏和创造”以及“文化的理解和传承”

教学.

目标

1.知识目标:熟读并背诵课文,了解作者、写作背景和赋的相关内容,积累重要的文言知识,这是课标中对课文最初浅层次的要求,是感悟作者感情的前提条件。

2.能力目标:合作学习,用文言视角解读文中景物描写与作者感情的关系,通过水月意象的变化体悟出作者超然旷达的心境,对于这一心境的把握让学生更好地感悟鉴赏文言文的过程。

3.情感目标:探讨学习,通过同传统中国文人身处逆境时不同的自我解脱模式的比较中,肯定苏轼的达观精神,探讨这一精神在现实生活中的指导意义,这是将文言文中的精神与学生实际生活相联系的过程。

解读文本.

深度研学

画面一:

一叶扁舟,月夜款款而来

苏子与客驾一叶扁舟,月夜从云天相接的迷茫的江面上款款漂来的视觉画面。

解读文本.

深度研学

1.月光下的江面景象有什么特点?请用最贴近译文的语言描述出来。

2.真是水欲静而情未止啊。那你能通过朗读体会到苏子此时的心情吗?那是一种怎样的心情?

乐

月笼江水,水月相融,茫茫一色。

解读文本.

深度研学

画面二:

一曲箫声,打破夜色的宁静

江面上渺渺箫音,打破了夜色的宁静,画面中既有客在船头吹奏凄婉而孤独的苦箫,又有苏子时而正襟危坐的姿态以及时而凝视远方的叹息。

解读文本.

深度研学

1.用箫音和画面伴随一位学生朗读第二小节,其他学生置入情境、闭上眼睛想像,借助文本说说:箫音中传递了哪些信息?苏子的心情?

凄凉、萧瑟。

悲!

解读文本.

深度研学

2.在此部分作者运用了什么方法来表现音乐、表达情感的?

要求:

1.从修辞手法、侧面烘托的运用。

2.再仿照“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”的夸张句式,尝试换用水声、猿鸣、山岩等物象来侧面衬托主人公的悲愁之深重。

解读文本.

深度研学

画面三:

一位士子,难以释怀的叹息……

1.请2—3名学生朗读,师生共同评价朗读的效果。

评价标准:

看能否抓住每句的引领性动词,读出天马行空、汪洋恣肆的情感,读出无以解脱、难以释怀的愁绪与无奈——即要读出苏轼散文的风格来!具体说,要读出“破、下、临、横”的贯虹之气,读出“侣、友、驾、举”的超然之胸,读出“寄、渺、哀、羡”的阔宽之怀,读出“挟、抱、托”的梦幻与沉醉。

解读文本.

深度研学

画面三:

一位士子,难以释怀的叹息……

2.结合文本内容以及当年苏轼高中进士时仁宗皇帝褒奖他的话,说一说:当年春风得意的他,此时又为何叹息?

一叹时事变迁、物是人非,

二叹天高地阔、自己渺小,

三叹江水东流、人生苦短,

四叹脱俗超凡、不可骤得。

解读文本.

深度研学

画面四:

一位智者,妙语点化人生……

1.探究:如果让你们朗读这一小节,应该以怎样的语气来读?

前半部分要读出哲理性、思辨性的语气,后半部分要读出劝慰和自慰的语气。

解读文本.

深度研学

画面四:

一位智者,妙语点化人生……

2.说说看,苏轼又是怎样的一个善劝而自劝的人呢?

这里以水无常形、月无常态作比,以自然变数之规律说理,以物有得失的禅道自慰。这段说给别人听、又说给自己听的几句话,三言两语便一语中的,点化了自己写满委屈、痛苦与矛盾的复杂心情;它是苏轼旷古绝世的大家的心灵、大气的风范的写照,也是中国几千年来唯一的一个能在困厄中做到融佛、道、儒三家于一身的思想见证,教学中要紧扣这一点来深入解读。

解读文本.

深度研学

画面五:

一江秋水,承载喜笑悲愁

解读文本中的“喜”、“笑”,结合苏轼的这段人生经历,深度剖析苏轼的思想,还原一个最真实的人物形象。

苏轼此时的喜与乐只是暂时的,实在是不得已而为之。不久他又到承天寺夜游时,矛盾而复杂的心情、出世与入世的纠结,无不体现在那篇短文的字里行间。所有证据表明,苏轼这一时期始终没有从困境中解脱出来,他也不可能真正地解脱出来。写作本文也只是在借流水、月光来短暂地修复自己受损的心灵而已。

回望文本.

提炼主题

结合苏轼的《自题金山画像》,理解苏轼退能独善其身、达则兼济天下的情怀,回望文本、理清文脉、提炼主题。

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

乌台诗冤,谪居黄州;何以解忧?赤壁泛舟。

扣舷而歌,悲怨顿生;主客问答,异曲同愁。

盈虚消长,自然变数;物各有主,非吾所求。

清风明月,乐上心头;悠哉悠哉,前路堪忧。

总结.

课堂

春去秋来不萦于怀,成功失败不系于心,人生起落不碍于眼,于自然中获取人生的乐趣与力量,这就是苏轼的旷达与乐观。“成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张厚实,一种并不陡峭的高度。”(余秋雨《苏东坡突围》) 观照人生,回首萧瑟处,“也无风雨也无晴”。

部编版必修上《赤壁赋》《登泰山记》群文阅读

主讲人

丹东二中 张莉莉

结合文本赏析赤壁水月图。

赏景

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

结合文本赏析泰山日出图。

赏景

戊申晦,五鼓,与子颖坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴(chū)蒱(pú)数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五彩;日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色,而皆若偻。

品情

探究:

在这如画山水中,你能感受到苏轼和姚鼐怎样的情感和思想呢?

品情

苏轼:在矛盾中走向理性 旷达

姚鼐:在激荡中走向淡定 自足

情景交融

在山水中寄托了苏轼和姚鼐经历人生大转折时,复杂而深邃的思考和感悟。

情理

游赤壁后的苏轼:

元丰八年 司马光复相,苏轼升任朝奉郎知登州。 四个月后,还朝任礼部郎中。再升翰林学士、知制诰,知礼部贡举。

元祐四年 政见不合,以龙图阁学士出知杭州。整治西湖,修苏堤。

元祐六年 受人攻击,调知颍州。整治颍州水利,修筑堤坝。

元祐七年 调知扬州,关心百姓,请求朝廷暂时停止催欠。

元祐八年 君臣不睦,调知定州,肃贪倡廉。

绍圣元年 新党执政,被贬远宁军节度副使,惠州安置。

绍圣四年 再贬琼州别驾,儋州安置。兴办教育。

元符三年 赦复为朝奉郎。北归回朝任职。途中病逝常州。

登泰山后的姚鼐:

乾隆四十一年至乾隆四十三年 主持扬州梅花书院。

乾隆四十五年至乾隆五十二年 主持安庆敬敷书院。

乾隆五十三年至乾隆五十四年 主持徽州紫阳书院。

乾隆五十五年至嘉庆五年 主持江宁钟山书院。

嘉庆六年至嘉庆十年 主持安庆敬敷书院。

嘉庆十年至嘉庆二十年 主持江宁钟山书院。

嘉庆二十年 卒于江宁钟山书院。

明志

如果苏轼和姚鼐穿越到2020年,成为学校的导师。你会选择谁做你的导师呢?

游赤壁后的苏轼:

元丰八年 司马光复相,苏轼升任朝奉郎知登州。 四个月后,还朝任礼部郎中。再升翰林学士、知制诰,知礼部贡举。

元祐四年 政见不合,以龙图阁学士出知杭州。整治西湖,修苏堤。

元祐六年 受人攻击,调知颍州。整治颍州水利,修筑堤坝。

元祐七年 调知扬州,关心百姓,请求朝廷暂时停止催欠。

元祐八年 君臣不睦,调知定州,肃贪倡廉。

绍圣元年 新党执政,被贬远宁军节度副使,惠州安置。

绍圣四年 再贬琼州别驾,儋州安置。兴办教育。

元符三年 赦复为朝奉郎。北归回朝任职。途中病逝常州。

登泰山后的姚鼐:

乾隆四十一年至乾隆四十三年 主持扬州梅花书院。

乾隆四十五年至乾隆五十二年 主持安庆敬敷书院。

乾隆五十三年至乾隆五十四年 主持徽州紫阳书院。

乾隆五十五年至嘉庆五年 主持江宁钟山书院。

嘉庆六年至嘉庆十年 主持安庆敬敷书院。

嘉庆十年至嘉庆二十年 主持江宁钟山书院。

嘉庆二十年 卒于江宁钟山书院。

一程山水一人生

主讲人

丹东二中 张莉莉

作业

写作:

1、苏轼和姚鼐会如何互评对方的《赤壁赋》和《登泰山记》?

2、选一处你喜欢的风景,写一个片段,表达自己的人生感悟。(要求:情景交融)

第七单元导语:

本单元选取的五篇散文,都是写景抒情的名篇。通过文学作品对自然的描写反观自然,可以提升对自然美的感悟力,激发对自然和生活的热爱之情。学习本单元散文,体会民族审美心理,提升文学欣赏品味,培养对自然的热爱之情。要关注作品中的景物描写和对人生的思考。

我理解的写景文可以教什么:

提升文学欣赏品味,体会民族心理,使学生通过学习重新建构自己的人生观——

景物与人生的关系,生命如何在自然中找到归宿,生命质量如何升华……

我所理解的本专题的学习目标:

文本本身+任务群要求+单元目标

景 文学阅读 单元导语

自然情怀 单元任务

写作要求 学习提示

我所理解的小范围整合

现代散文:写景文的表现技巧、传统文人心态在现代散文中的印记

古代散文:独特的中国文人表达方式,在山水中寻找人生归宿的传统。

核心议题:失意的人从山水中获得智慧。

群文意义:反观自然,善待自我。

教学过程

一,导入

二,赏景:赏析两篇文章的景物。

三,品情:探究苏轼和姚鼐在山水美景中寄托的情感和人生态度。

四,明志:理解两人的人生抉择,涵养自己。

五,结课。

六,作业:写作

核心素养:语言的建构和运用”、“思维的发展和提升”、“审美的鉴赏和创造”以及“文化的理解和传承”

教学.

目标

1.知识目标:熟读并背诵课文,了解作者、写作背景和赋的相关内容,积累重要的文言知识,这是课标中对课文最初浅层次的要求,是感悟作者感情的前提条件。

2.能力目标:合作学习,用文言视角解读文中景物描写与作者感情的关系,通过水月意象的变化体悟出作者超然旷达的心境,对于这一心境的把握让学生更好地感悟鉴赏文言文的过程。

3.情感目标:探讨学习,通过同传统中国文人身处逆境时不同的自我解脱模式的比较中,肯定苏轼的达观精神,探讨这一精神在现实生活中的指导意义,这是将文言文中的精神与学生实际生活相联系的过程。

解读文本.

深度研学

画面一:

一叶扁舟,月夜款款而来

苏子与客驾一叶扁舟,月夜从云天相接的迷茫的江面上款款漂来的视觉画面。

解读文本.

深度研学

1.月光下的江面景象有什么特点?请用最贴近译文的语言描述出来。

2.真是水欲静而情未止啊。那你能通过朗读体会到苏子此时的心情吗?那是一种怎样的心情?

乐

月笼江水,水月相融,茫茫一色。

解读文本.

深度研学

画面二:

一曲箫声,打破夜色的宁静

江面上渺渺箫音,打破了夜色的宁静,画面中既有客在船头吹奏凄婉而孤独的苦箫,又有苏子时而正襟危坐的姿态以及时而凝视远方的叹息。

解读文本.

深度研学

1.用箫音和画面伴随一位学生朗读第二小节,其他学生置入情境、闭上眼睛想像,借助文本说说:箫音中传递了哪些信息?苏子的心情?

凄凉、萧瑟。

悲!

解读文本.

深度研学

2.在此部分作者运用了什么方法来表现音乐、表达情感的?

要求:

1.从修辞手法、侧面烘托的运用。

2.再仿照“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”的夸张句式,尝试换用水声、猿鸣、山岩等物象来侧面衬托主人公的悲愁之深重。

解读文本.

深度研学

画面三:

一位士子,难以释怀的叹息……

1.请2—3名学生朗读,师生共同评价朗读的效果。

评价标准:

看能否抓住每句的引领性动词,读出天马行空、汪洋恣肆的情感,读出无以解脱、难以释怀的愁绪与无奈——即要读出苏轼散文的风格来!具体说,要读出“破、下、临、横”的贯虹之气,读出“侣、友、驾、举”的超然之胸,读出“寄、渺、哀、羡”的阔宽之怀,读出“挟、抱、托”的梦幻与沉醉。

解读文本.

深度研学

画面三:

一位士子,难以释怀的叹息……

2.结合文本内容以及当年苏轼高中进士时仁宗皇帝褒奖他的话,说一说:当年春风得意的他,此时又为何叹息?

一叹时事变迁、物是人非,

二叹天高地阔、自己渺小,

三叹江水东流、人生苦短,

四叹脱俗超凡、不可骤得。

解读文本.

深度研学

画面四:

一位智者,妙语点化人生……

1.探究:如果让你们朗读这一小节,应该以怎样的语气来读?

前半部分要读出哲理性、思辨性的语气,后半部分要读出劝慰和自慰的语气。

解读文本.

深度研学

画面四:

一位智者,妙语点化人生……

2.说说看,苏轼又是怎样的一个善劝而自劝的人呢?

这里以水无常形、月无常态作比,以自然变数之规律说理,以物有得失的禅道自慰。这段说给别人听、又说给自己听的几句话,三言两语便一语中的,点化了自己写满委屈、痛苦与矛盾的复杂心情;它是苏轼旷古绝世的大家的心灵、大气的风范的写照,也是中国几千年来唯一的一个能在困厄中做到融佛、道、儒三家于一身的思想见证,教学中要紧扣这一点来深入解读。

解读文本.

深度研学

画面五:

一江秋水,承载喜笑悲愁

解读文本中的“喜”、“笑”,结合苏轼的这段人生经历,深度剖析苏轼的思想,还原一个最真实的人物形象。

苏轼此时的喜与乐只是暂时的,实在是不得已而为之。不久他又到承天寺夜游时,矛盾而复杂的心情、出世与入世的纠结,无不体现在那篇短文的字里行间。所有证据表明,苏轼这一时期始终没有从困境中解脱出来,他也不可能真正地解脱出来。写作本文也只是在借流水、月光来短暂地修复自己受损的心灵而已。

回望文本.

提炼主题

结合苏轼的《自题金山画像》,理解苏轼退能独善其身、达则兼济天下的情怀,回望文本、理清文脉、提炼主题。

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

乌台诗冤,谪居黄州;何以解忧?赤壁泛舟。

扣舷而歌,悲怨顿生;主客问答,异曲同愁。

盈虚消长,自然变数;物各有主,非吾所求。

清风明月,乐上心头;悠哉悠哉,前路堪忧。

总结.

课堂

春去秋来不萦于怀,成功失败不系于心,人生起落不碍于眼,于自然中获取人生的乐趣与力量,这就是苏轼的旷达与乐观。“成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张厚实,一种并不陡峭的高度。”(余秋雨《苏东坡突围》) 观照人生,回首萧瑟处,“也无风雨也无晴”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读