统编版(2019)必修上册《登高》 课件(31页)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)必修上册《登高》 课件(31页) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 67.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-02 23:04:03 | ||

图片预览

文档简介

杜甫

登

高

杜甫

登

高

杜甫

杜甫(712—770),字子美,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。一度任工部员外郎,世称杜工部。是我国唐代伟大的现实主义诗人, 代表作:“三吏”、“三别”。其诗显示了唐的历史,被称为“诗史”,后人推崇他为“诗圣”。有《杜工部集》。

杜甫是唐王朝由兴到衰的见证者

1.年轻的时候,曾有“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情壮志

2.曾有“朝叩富儿门,暮随肥马尘。残羹与冷炙,处处潜悲辛”的10年忍辱和辛酸的经历

3.曾有举家吃草度日,幼儿因饿而夭折的大悲痛

4.一生中最重要的经历就是“安史之乱”,并因之流亡了四年

5.曾有被叛军扣留9个月受尽侮辱的经历;曾有从叛军营里逃出,由于直谏而被贬的经历

6.晚年,杜甫在成都凭借很难遮风挡雨的一草堂安居,漂泊他乡11年,生活只能靠朋友的救济

7.58岁时,客死舟中,一生坎坷

杜甫一生的四个时期

读书和漫游时期(三十五岁以前)

杜甫少年时便文才出众,他的诗中亦有记录,“七龄思即壮,开口咏凤凰。九龄书大字,有作成一囊。”开元十九年(时二十岁)始漫游吴越,5年之后归洛阳应举,不第。再漫游齐赵。以后在洛阳遇李白,二人结下深厚友谊,继而又遇高适,三人同游梁、宋(今开封、商丘)。后来李杜又到齐州,分手后又遇于东鲁,再次分别,就没有机会再见面了。

困居长安时期(三十五至四十四岁)

35岁入长安求官,过着“朝扣富儿门,暮随肥马尘,残杯与冷炙,到处潜悲辛”的生活。最后通过向皇帝献赋,向贵人投赠,得到一个看守兵器的小官。不久父亲去世,此后的生活变得艰难起来,43岁时幼子饿死。

杜甫一生的四个时期

被俘和为官时期(四十五至四十八岁)

45岁时安史之乱爆发,被叛军俘获,押到长安。听到官军一再败退的消息,写成《春望》等诗。后来他逃出长安,潜逃到皇帝所在的凤翔,做左拾遗。由于忠言直谏,后被贬为华州司功参军。

漂泊西南时期(四十八至五十八岁)

随着官军在相州大败和关辅饥荒,杜甫弃官,携家人逃难,经秦州、同谷等地,到了成都,依靠友人严武,过了一段比较安定的生活。后严武死,他再度飘泊,在夔州住两年,继又漂流到湖北、湖南一带,最后病死在长沙到岳阳的一条破船上。

律诗

律诗是中国传统诗歌的一种体裁,源于南朝盛行于唐宋时期,属于近体诗范畴,因格律要求非常严格而得名。律诗在字句、押韵、平仄、对仗各方面都有严格规定。其常见的类型有五言律诗和七言律诗。

律诗每首四联,依次称首联、颔联、颈联、末联(或尾联);每联两句,上句称出句,下句称对句;每句的平仄都有严格规定,凡偶句都要押韵(首句可押可不押),一般押平声韵,一韵到底;中间两联须对仗。

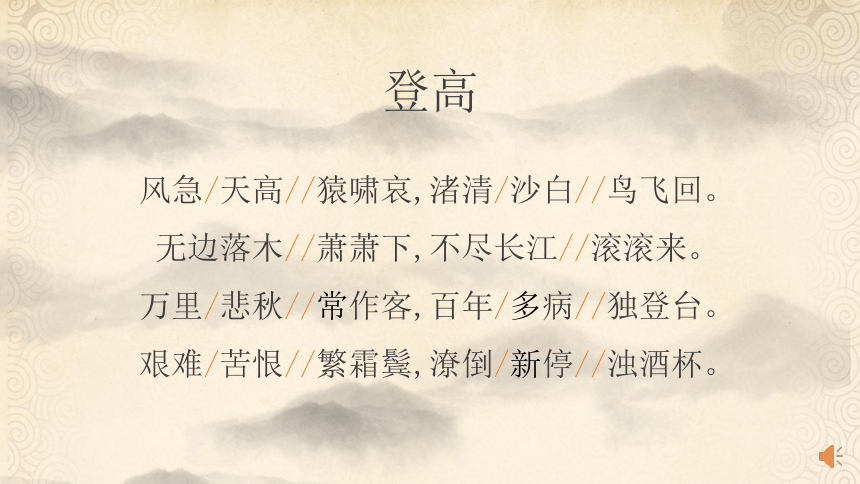

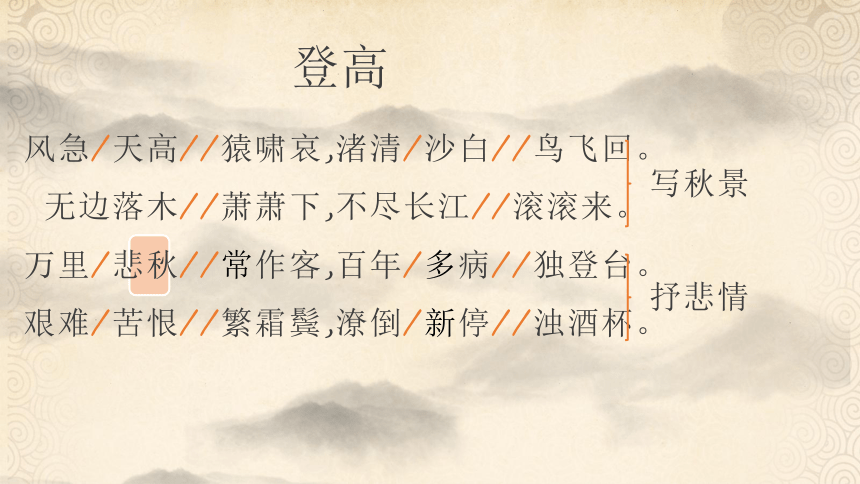

风急/天高//猿啸哀,渚清/沙白//鸟飞回。

无边落木//萧萧下,不尽长江//滚滚来。 万里/悲秋//常作客,百年/多病//独登台。 艰难/苦恨//繁霜鬓,潦倒/新停//浊酒杯。

登高

天高风急猿声凄切悲凉,清澈水中群鸟飞舞盘旋。

无穷无尽的树叶纷纷落,长江滚滚涌来奔腾不息。

悲对秋色感叹漂泊在外,暮年多病我独自登高台。

深为憾恨鬓发日益斑白,困顿潦倒病后停酒伤怀。

登高

风急/天高//猿啸哀,渚清/沙白//鸟飞回。

无边落木//萧萧下,不尽长江//滚滚来。 万里/悲秋//常作客,百年/多病//独登台。 艰难/苦恨//繁霜鬓,潦倒/新停//浊酒杯。

写秋景

抒悲情

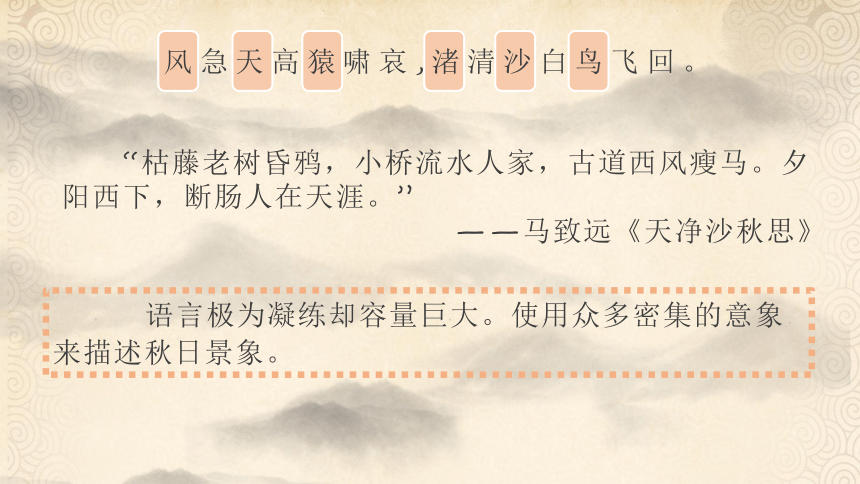

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”

——马致远《天净沙秋思》

语言极为凝练却容量巨大。使用众多密集的意象来描述秋日景象。

急风

秋天本来是容易刮风的季节,而江边的风要比其它地区大得多,江边高处的风就更大,再加上诗人年老多病,当然会感到秋风特别猛烈,所以一个“急”字,很传神地写出了当时的季节特点。不仅如此,这个“急”字,还寄寓了诗人当时的深切感受。秋风本来就是凉的,而江边的秋风要比其它地方更凉,秋气逼人,使人感到非常冷,同时使人心里感到凄凉。

天高

秋的天空是高远的,明澈的。对于心情好的人来说,秋日的天空是令人神清气爽的感觉,对于像杜甫这样一位被家愁国难所困扰,同时又疾病缠身的老人来说,秋日的天空却显得那么高不可及。无边际的天空,显得非常遥远,衬托得显得天底下的人很渺小,很孤单。所以,一个“高”字就写出了诗人孤苦无助的凄凉心境。

猿啸哀

有歌云“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”一个“哀”字,不仅写出了猿鸣的特点,也传达出了诗人心中的浓浓哀愁。为景物蒙上了一层悲怆、凄凉的色彩,在这样的背景音下,诗人更加感到孤苦哀愁。

渚清沙白

“渚”是江中的小洲,站在高处朝下看,水中的沙洲显得既小又空,在萧瑟的秋风中,给人一种凄清的感觉。

“沙白”白色是冷色系,与前面的“清”字一起构成一幅苍凉的画面,视觉上会给人一种清冷的感觉,形象地传达出诗人内心那种凄凉的情感。

渚清沙白

“渚”是江中的小洲,站在高处朝下看,水中的沙洲显得既小又空,在萧瑟的秋风中,给人一种凄清的感觉。

“沙白”白色是冷色系,与前面的“清”字一起构成一幅苍凉的画面,视觉上会给人一种清冷的感觉,形象地传达出诗人内心那种凄凉的情感。

无边落木萧萧下

一叶落而知天下秋!“无边”写落叶之多,“萧萧”写落叶之声。而纷纷飘落的叶子让人感觉似乎所有的树木都进入了生命的秋季,这肃杀之景使身心交瘁的诗人想到自己的处境,自己的人生也进入了秋季!自己像树一样,已到晚年,已经到了生命晚秋。

同时,在当时动荡的社会中,诗人就像这飘零的落叶,四处漂泊,而黄叶飘落,落叶归根,可是诗人却在他乡,年老了却没有回乡,这更添了一层悲凉之情!

不尽长江滚滚来

写出了江水的源远流长,“滚滚”写出了江水的滔滔气势。亘古如斯、日夜流淌、永不停息的江水,便给人时间无穷无尽,历史长河永不停息的感觉。在无穷、永恒的时间前,更显得诗人的渺小!把这联上下两句的意思,联系起来总结一下,是互相对比着写的,也有衬托,历史和时间越悠久,人的生命就越显得短暂。

不尽长江滚滚来

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

——《论语》

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。”

——杨慎《临江仙》

“落木”和“落叶”,哪一个更好一些?为什么?

“落木”更好,落叶有很多种,给人的感觉也不同,“落木”给人感觉比较沉重,“落叶”比较轻飘。“落木”给人感觉光秃秃的样子,而“落叶”让人感觉到树上还有许多叶子。从颜色上看“落木”往往让人联想到树干的颜色,枯黄。

那这里为什么要用“萧萧”不能用“飘飘”?

实际上与杜甫的感情有关。“萧萧”让我们想到萧瑟,作者的感情是沉重的。所以用“萧萧”比较好。

“滚滚”换成“滔滔”可以吗?

不可以。江水的流逝往往让我们想到年华的流逝,青春的流逝,岁月的流逝。‘滔滔’只强调水势很大,而滚滚强调翻滚向前,一年春夏秋冬四季一滚,“滚滚”似乎是年复一年,有一种圆润绵长不绝的味道在里面,更能够表现出时间的流逝。

万里悲秋常作客,百年多病独登台

①万里:

这两个字写出了诗人距离自己故乡之远,身在万里之外,远隔千山万水,有家难归,辗转江湖,身不由己。那种浓浓的思乡之情,溢于言表。

②悲秋:

写出在秋天的悲凉感受。秋天是衰草凄迷,百花凋零的季节,人在秋天往往会有一种悲凉感觉,所以宋玉《九辨》中说“悲哉,秋之为气也”,再联系诗人所处的时代和四处飘泊的经历,就能够体会出“悲秋”中这个“悲”字的沉甸甸的份量。

万里悲秋常作客,百年多病独登台

③做客:

诗中的作客,不是到别人家里当客人,否则应写成“做客”,诗中的“作客”是寄居别处,漂泊他乡。而寄居他乡的人,当然难免会有思乡之情,这种思乡之情,在秋天就会更加浓烈。

④常:

它说明在诗人的一生中,经常要到处飘泊,四处流浪。杜甫中老年时期常年马不停蹄,欢少苦多。如果说“作客”他乡,已经让人心怀愁绪的话,那么“常作客”就更令人倍感凄凉。“常作客”,指出了诗人飘泊无定的生涯。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

离家多年,有家难归

万里悲秋常作客,百年多病独登台

①百年:

指“暮年”也就是老年。当时作者已经五十五岁了,这么大年纪还在外飘泊,这就不能不让人非常感伤。

②多病:

在多年的飘泊生活中,诗人身患多种疾病,多灾多难,年迈体弱,疾病缠身,一个身体多病的人,往往多愁善感,更何况是在凄清冷落的秋天呢。

万里悲秋常作客,百年多病独登台

③独登台:

“登台”即登高;古人登高常在九月九日重阳节,带上亲朋好友,而此时诗人却是独自一人!诗人的朋友高适、救济他的朋友严武等都已经离开人世,诗人此时孤苦一人漂泊在外!使“登台”更加悲凉,将那种孤苦无助之感,可谓是表达得淋漓尽致。

离家多年,有家难归

晚年多病,孤苦无依

国事艰难,壮志难酬

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

人生潦倒,销愁无途

这首诗塑造了一个怎样的诗人形象?

穷困潦倒

漂泊无依

忧国忧民

全诗抒发了诗人什么样的情感?

全诗通过登高所见秋江景色,倾诉了诗人长年飘泊老病孤愁的复杂感情。诗人触情生情,抒发了自己对自然之秋的悲凉,人生之秋的感伤和家国之秋的忧思之情,表达了诗人对个人命运的伤感和忧国忧时的情怀。

艺术特色

1.对仗工稳,音调铿锵。

诗一开头就以对仗领起,八个诗句,两两相对,非常自然、工整,这种结构上井然有序的排列,给人一种神清目爽的对称美,使全诗曲折顿挫,在抑扬有致的韵调中,表达出诗人需要抒发的感情。同时诗中所用词语,声调和谐,韵律流畅,读起来有一种抑扬顿挫的音乐美。

艺术特色

2.写景抒情,笔法错综。

写景,有工笔细描也有大笔写意,有动也有静,有声也有色。诗人工笔细描,写出风、天、猿、渚、沙、鸟六种景物的形、声、色、态,每件景物均只用一字描写,却生动形象,精练传神。鸟飞叶落是动,水渚岸沙是静。风急猿啼是声音,渚清沙白是颜色。颔联大笔写意,传达出秋的神韵。

抒情,既有纵的时间的着笔,写“常做客”的追忆;也有横的空间的落墨,写“万里”行程后的“独登台”。从一生飘泊,写到余魂残骨的飘零,最后将时世艰难归结为潦倒不堪的根源。这样错综复杂手法的运用,把诗人忧国伤时,老病孤愁的苍凉,表现得沉郁而悲壮。

登

高

杜甫

登

高

杜甫

杜甫(712—770),字子美,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。一度任工部员外郎,世称杜工部。是我国唐代伟大的现实主义诗人, 代表作:“三吏”、“三别”。其诗显示了唐的历史,被称为“诗史”,后人推崇他为“诗圣”。有《杜工部集》。

杜甫是唐王朝由兴到衰的见证者

1.年轻的时候,曾有“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情壮志

2.曾有“朝叩富儿门,暮随肥马尘。残羹与冷炙,处处潜悲辛”的10年忍辱和辛酸的经历

3.曾有举家吃草度日,幼儿因饿而夭折的大悲痛

4.一生中最重要的经历就是“安史之乱”,并因之流亡了四年

5.曾有被叛军扣留9个月受尽侮辱的经历;曾有从叛军营里逃出,由于直谏而被贬的经历

6.晚年,杜甫在成都凭借很难遮风挡雨的一草堂安居,漂泊他乡11年,生活只能靠朋友的救济

7.58岁时,客死舟中,一生坎坷

杜甫一生的四个时期

读书和漫游时期(三十五岁以前)

杜甫少年时便文才出众,他的诗中亦有记录,“七龄思即壮,开口咏凤凰。九龄书大字,有作成一囊。”开元十九年(时二十岁)始漫游吴越,5年之后归洛阳应举,不第。再漫游齐赵。以后在洛阳遇李白,二人结下深厚友谊,继而又遇高适,三人同游梁、宋(今开封、商丘)。后来李杜又到齐州,分手后又遇于东鲁,再次分别,就没有机会再见面了。

困居长安时期(三十五至四十四岁)

35岁入长安求官,过着“朝扣富儿门,暮随肥马尘,残杯与冷炙,到处潜悲辛”的生活。最后通过向皇帝献赋,向贵人投赠,得到一个看守兵器的小官。不久父亲去世,此后的生活变得艰难起来,43岁时幼子饿死。

杜甫一生的四个时期

被俘和为官时期(四十五至四十八岁)

45岁时安史之乱爆发,被叛军俘获,押到长安。听到官军一再败退的消息,写成《春望》等诗。后来他逃出长安,潜逃到皇帝所在的凤翔,做左拾遗。由于忠言直谏,后被贬为华州司功参军。

漂泊西南时期(四十八至五十八岁)

随着官军在相州大败和关辅饥荒,杜甫弃官,携家人逃难,经秦州、同谷等地,到了成都,依靠友人严武,过了一段比较安定的生活。后严武死,他再度飘泊,在夔州住两年,继又漂流到湖北、湖南一带,最后病死在长沙到岳阳的一条破船上。

律诗

律诗是中国传统诗歌的一种体裁,源于南朝盛行于唐宋时期,属于近体诗范畴,因格律要求非常严格而得名。律诗在字句、押韵、平仄、对仗各方面都有严格规定。其常见的类型有五言律诗和七言律诗。

律诗每首四联,依次称首联、颔联、颈联、末联(或尾联);每联两句,上句称出句,下句称对句;每句的平仄都有严格规定,凡偶句都要押韵(首句可押可不押),一般押平声韵,一韵到底;中间两联须对仗。

风急/天高//猿啸哀,渚清/沙白//鸟飞回。

无边落木//萧萧下,不尽长江//滚滚来。 万里/悲秋//常作客,百年/多病//独登台。 艰难/苦恨//繁霜鬓,潦倒/新停//浊酒杯。

登高

天高风急猿声凄切悲凉,清澈水中群鸟飞舞盘旋。

无穷无尽的树叶纷纷落,长江滚滚涌来奔腾不息。

悲对秋色感叹漂泊在外,暮年多病我独自登高台。

深为憾恨鬓发日益斑白,困顿潦倒病后停酒伤怀。

登高

风急/天高//猿啸哀,渚清/沙白//鸟飞回。

无边落木//萧萧下,不尽长江//滚滚来。 万里/悲秋//常作客,百年/多病//独登台。 艰难/苦恨//繁霜鬓,潦倒/新停//浊酒杯。

写秋景

抒悲情

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”

——马致远《天净沙秋思》

语言极为凝练却容量巨大。使用众多密集的意象来描述秋日景象。

急风

秋天本来是容易刮风的季节,而江边的风要比其它地区大得多,江边高处的风就更大,再加上诗人年老多病,当然会感到秋风特别猛烈,所以一个“急”字,很传神地写出了当时的季节特点。不仅如此,这个“急”字,还寄寓了诗人当时的深切感受。秋风本来就是凉的,而江边的秋风要比其它地方更凉,秋气逼人,使人感到非常冷,同时使人心里感到凄凉。

天高

秋的天空是高远的,明澈的。对于心情好的人来说,秋日的天空是令人神清气爽的感觉,对于像杜甫这样一位被家愁国难所困扰,同时又疾病缠身的老人来说,秋日的天空却显得那么高不可及。无边际的天空,显得非常遥远,衬托得显得天底下的人很渺小,很孤单。所以,一个“高”字就写出了诗人孤苦无助的凄凉心境。

猿啸哀

有歌云“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”一个“哀”字,不仅写出了猿鸣的特点,也传达出了诗人心中的浓浓哀愁。为景物蒙上了一层悲怆、凄凉的色彩,在这样的背景音下,诗人更加感到孤苦哀愁。

渚清沙白

“渚”是江中的小洲,站在高处朝下看,水中的沙洲显得既小又空,在萧瑟的秋风中,给人一种凄清的感觉。

“沙白”白色是冷色系,与前面的“清”字一起构成一幅苍凉的画面,视觉上会给人一种清冷的感觉,形象地传达出诗人内心那种凄凉的情感。

渚清沙白

“渚”是江中的小洲,站在高处朝下看,水中的沙洲显得既小又空,在萧瑟的秋风中,给人一种凄清的感觉。

“沙白”白色是冷色系,与前面的“清”字一起构成一幅苍凉的画面,视觉上会给人一种清冷的感觉,形象地传达出诗人内心那种凄凉的情感。

无边落木萧萧下

一叶落而知天下秋!“无边”写落叶之多,“萧萧”写落叶之声。而纷纷飘落的叶子让人感觉似乎所有的树木都进入了生命的秋季,这肃杀之景使身心交瘁的诗人想到自己的处境,自己的人生也进入了秋季!自己像树一样,已到晚年,已经到了生命晚秋。

同时,在当时动荡的社会中,诗人就像这飘零的落叶,四处漂泊,而黄叶飘落,落叶归根,可是诗人却在他乡,年老了却没有回乡,这更添了一层悲凉之情!

不尽长江滚滚来

写出了江水的源远流长,“滚滚”写出了江水的滔滔气势。亘古如斯、日夜流淌、永不停息的江水,便给人时间无穷无尽,历史长河永不停息的感觉。在无穷、永恒的时间前,更显得诗人的渺小!把这联上下两句的意思,联系起来总结一下,是互相对比着写的,也有衬托,历史和时间越悠久,人的生命就越显得短暂。

不尽长江滚滚来

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

——《论语》

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。”

——杨慎《临江仙》

“落木”和“落叶”,哪一个更好一些?为什么?

“落木”更好,落叶有很多种,给人的感觉也不同,“落木”给人感觉比较沉重,“落叶”比较轻飘。“落木”给人感觉光秃秃的样子,而“落叶”让人感觉到树上还有许多叶子。从颜色上看“落木”往往让人联想到树干的颜色,枯黄。

那这里为什么要用“萧萧”不能用“飘飘”?

实际上与杜甫的感情有关。“萧萧”让我们想到萧瑟,作者的感情是沉重的。所以用“萧萧”比较好。

“滚滚”换成“滔滔”可以吗?

不可以。江水的流逝往往让我们想到年华的流逝,青春的流逝,岁月的流逝。‘滔滔’只强调水势很大,而滚滚强调翻滚向前,一年春夏秋冬四季一滚,“滚滚”似乎是年复一年,有一种圆润绵长不绝的味道在里面,更能够表现出时间的流逝。

万里悲秋常作客,百年多病独登台

①万里:

这两个字写出了诗人距离自己故乡之远,身在万里之外,远隔千山万水,有家难归,辗转江湖,身不由己。那种浓浓的思乡之情,溢于言表。

②悲秋:

写出在秋天的悲凉感受。秋天是衰草凄迷,百花凋零的季节,人在秋天往往会有一种悲凉感觉,所以宋玉《九辨》中说“悲哉,秋之为气也”,再联系诗人所处的时代和四处飘泊的经历,就能够体会出“悲秋”中这个“悲”字的沉甸甸的份量。

万里悲秋常作客,百年多病独登台

③做客:

诗中的作客,不是到别人家里当客人,否则应写成“做客”,诗中的“作客”是寄居别处,漂泊他乡。而寄居他乡的人,当然难免会有思乡之情,这种思乡之情,在秋天就会更加浓烈。

④常:

它说明在诗人的一生中,经常要到处飘泊,四处流浪。杜甫中老年时期常年马不停蹄,欢少苦多。如果说“作客”他乡,已经让人心怀愁绪的话,那么“常作客”就更令人倍感凄凉。“常作客”,指出了诗人飘泊无定的生涯。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

离家多年,有家难归

万里悲秋常作客,百年多病独登台

①百年:

指“暮年”也就是老年。当时作者已经五十五岁了,这么大年纪还在外飘泊,这就不能不让人非常感伤。

②多病:

在多年的飘泊生活中,诗人身患多种疾病,多灾多难,年迈体弱,疾病缠身,一个身体多病的人,往往多愁善感,更何况是在凄清冷落的秋天呢。

万里悲秋常作客,百年多病独登台

③独登台:

“登台”即登高;古人登高常在九月九日重阳节,带上亲朋好友,而此时诗人却是独自一人!诗人的朋友高适、救济他的朋友严武等都已经离开人世,诗人此时孤苦一人漂泊在外!使“登台”更加悲凉,将那种孤苦无助之感,可谓是表达得淋漓尽致。

离家多年,有家难归

晚年多病,孤苦无依

国事艰难,壮志难酬

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

人生潦倒,销愁无途

这首诗塑造了一个怎样的诗人形象?

穷困潦倒

漂泊无依

忧国忧民

全诗抒发了诗人什么样的情感?

全诗通过登高所见秋江景色,倾诉了诗人长年飘泊老病孤愁的复杂感情。诗人触情生情,抒发了自己对自然之秋的悲凉,人生之秋的感伤和家国之秋的忧思之情,表达了诗人对个人命运的伤感和忧国忧时的情怀。

艺术特色

1.对仗工稳,音调铿锵。

诗一开头就以对仗领起,八个诗句,两两相对,非常自然、工整,这种结构上井然有序的排列,给人一种神清目爽的对称美,使全诗曲折顿挫,在抑扬有致的韵调中,表达出诗人需要抒发的感情。同时诗中所用词语,声调和谐,韵律流畅,读起来有一种抑扬顿挫的音乐美。

艺术特色

2.写景抒情,笔法错综。

写景,有工笔细描也有大笔写意,有动也有静,有声也有色。诗人工笔细描,写出风、天、猿、渚、沙、鸟六种景物的形、声、色、态,每件景物均只用一字描写,却生动形象,精练传神。鸟飞叶落是动,水渚岸沙是静。风急猿啼是声音,渚清沙白是颜色。颔联大笔写意,传达出秋的神韵。

抒情,既有纵的时间的着笔,写“常做客”的追忆;也有横的空间的落墨,写“万里”行程后的“独登台”。从一生飘泊,写到余魂残骨的飘零,最后将时世艰难归结为潦倒不堪的根源。这样错综复杂手法的运用,把诗人忧国伤时,老病孤愁的苍凉,表现得沉郁而悲壮。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读