统编版高中语文上册《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》课件 43张PPT

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文上册《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》课件 43张PPT |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-02 23:25:32 | ||

图片预览

文档简介

第七单元:现当代写景散文

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》

任务群归属:文学作品的阅读与写作(写景散文)

人文主题:自然情怀(对自然、借自然)

单元主题

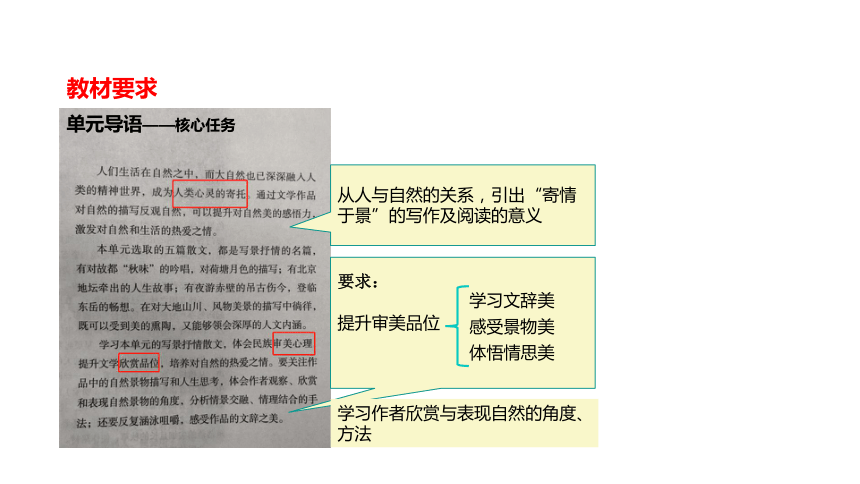

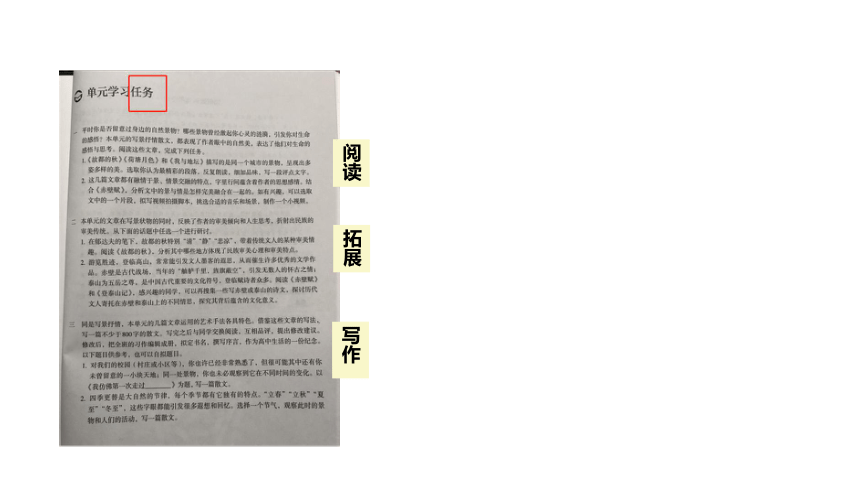

单元导语——核心任务

从人与自然的关系,引出“寄情于景”的写作及阅读的意义

要求:

提升审美品位

学习文辞美

感受景物美

体悟情思美

学习作者欣赏与表现自然的角度、方法

教材要求

阅读

拓展

写作

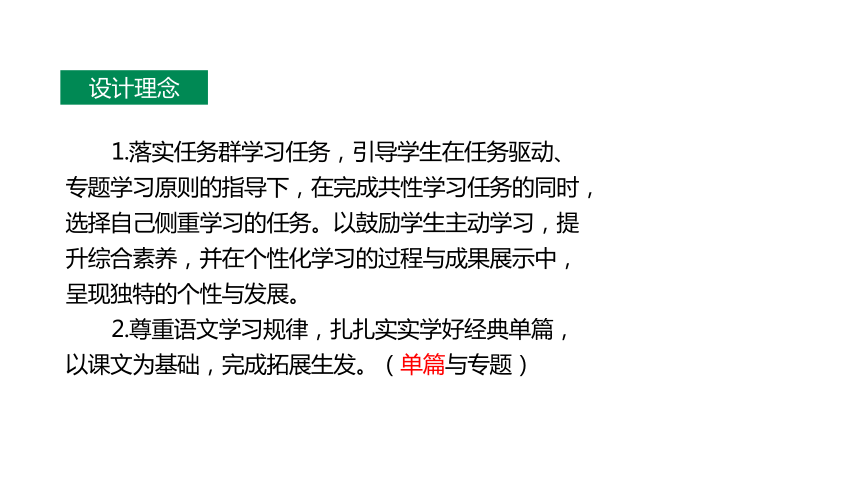

1.落实任务群学习任务,引导学生在任务驱动、专题学习原则的指导下,在完成共性学习任务的同时,选择自己侧重学习的任务。以鼓励学生主动学习,提升综合素养,并在个性化学习的过程与成果展示中,呈现独特的个性与发展。

2.尊重语文学习规律,扎扎实实学好经典单篇,以课文为基础,完成拓展生发。(单篇与专题)

设计理念

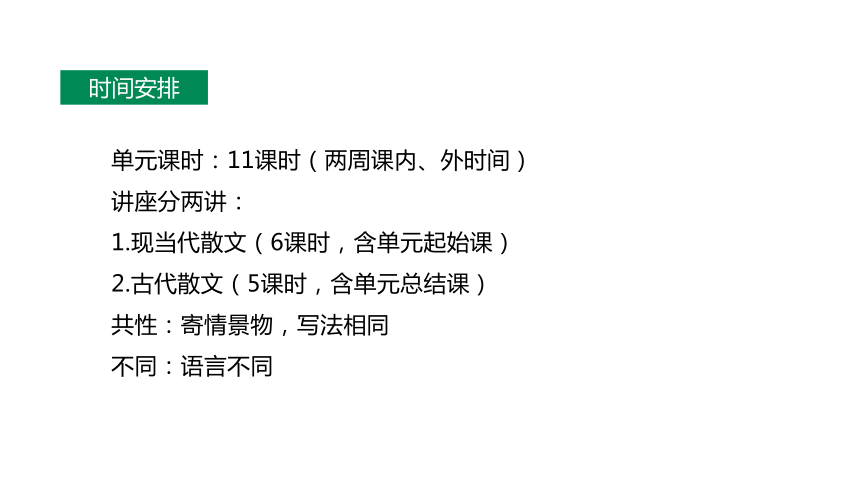

单元课时:11课时(两周课内、外时间)

讲座分两讲:

1.现当代散文(6课时,含单元起始课)

2.古代散文(5课时,含单元总结课)

共性:寄情景物,写法相同

不同:语言不同

时间安排

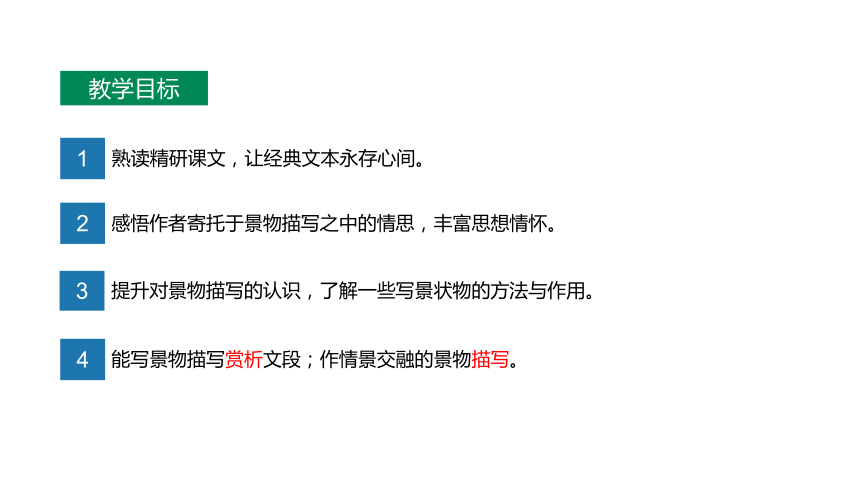

熟读精研课文,让经典文本永存心间。

感悟作者寄托于景物描写之中的情思,丰富思想情怀。

提升对景物描写的认识,了解一些写景状物的方法与作用。

能写景物描写赏析文段;作情景交融的景物描写。

3

2

1

4

教学目标

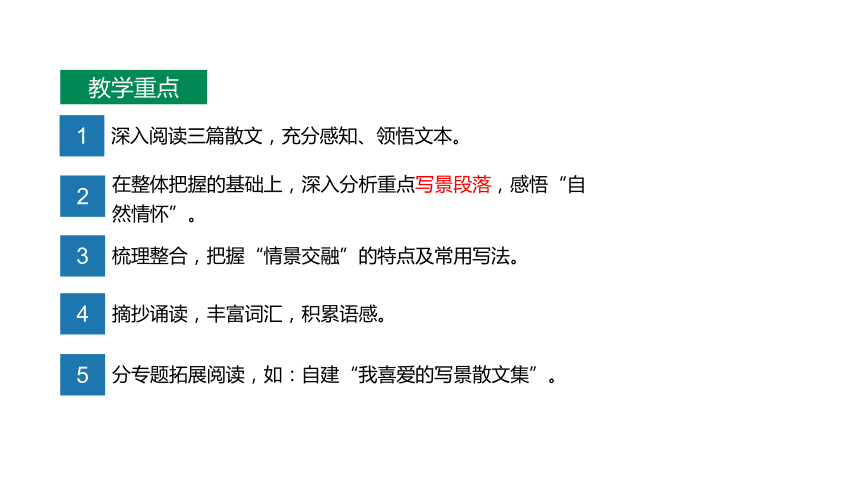

深入阅读三篇散文,充分感知、领悟文本。

在整体把握的基础上,深入分析重点写景段落,感悟“自然情怀”。

梳理整合,把握“情景交融”的特点及常用写法。

摘抄诵读,丰富词汇,积累语感。

3

2

1

4

教学重点

5

分专题拓展阅读,如:自建“我喜爱的写景散文集”。

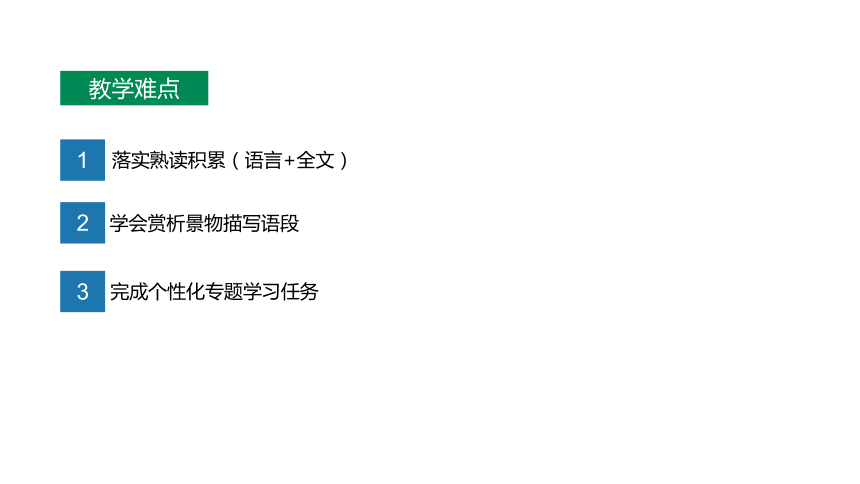

落实熟读积累(语言+全文)

学会赏析景物描写语段

3

2

1

教学难点

完成个性化专题学习任务

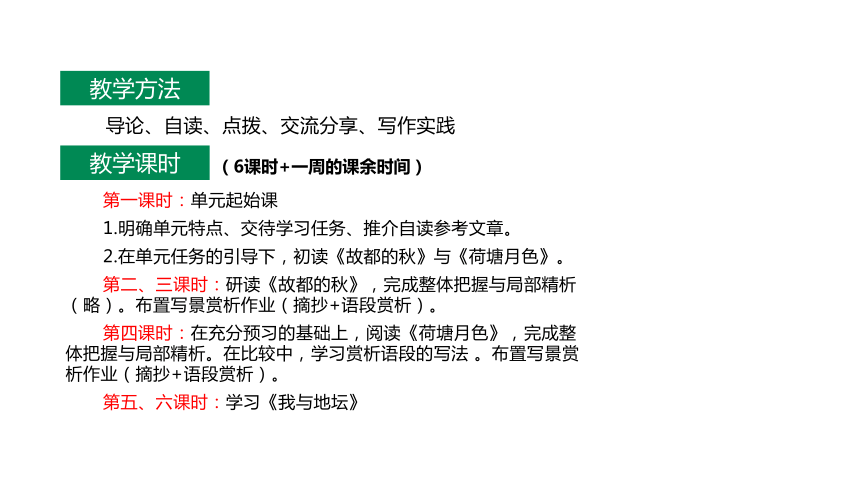

教学方法

教学课时

导论、自读、点拨、交流分享、写作实践

第一课时:单元起始课

1.明确单元特点、交待学习任务、推介自读参考文章。

2.在单元任务的引导下,初读《故都的秋》与《荷塘月色》。

第二、三课时:研读《故都的秋》,完成整体把握与局部精析(略)。布置写景赏析作业(摘抄+语段赏析)。

第四课时:在充分预习的基础上,阅读《荷塘月色》,完成整体把握与局部精析。在比较中,学习赏析语段的写法 。布置写景赏析作业(摘抄+语段赏析)。

第五、六课时:学习《我与地坛》

(6课时+一周的课余时间)

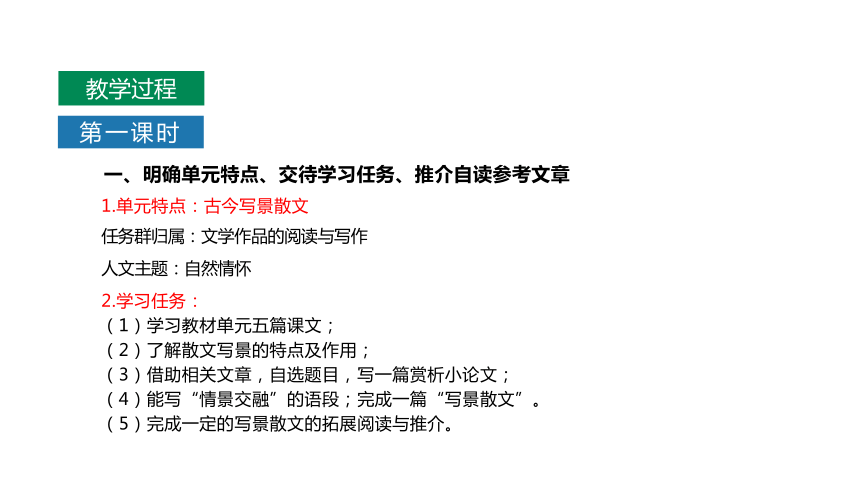

教学过程

第一课时

一、明确单元特点、交待学习任务、推介自读参考文章

1.单元特点:古今写景散文

任务群归属:文学作品的阅读与写作

人文主题:自然情怀

2.学习任务:

(1)学习教材单元五篇课文;

(2)了解散文写景的特点及作用;

(3)借助相关文章,自选题目,写一篇赏析小论文;

(4)能写“情景交融”的语段;完成一篇“写景散文”。

(5)完成一定的写景散文的拓展阅读与推介。

3.自读辅助文章推介

(1)《我与地坛》(百度百科)(了解作者+原文全文)

(2)《〈我与地坛〉赏析》(百度文库)2019.5.2

(3)《赏秋景 听秋声 感秋意 品秋味——〈故都的秋〉赏析》

(同上)

(4)《〈荷塘月色〉赏析13篇》——专题(短美文网)

单元学习任务设计(建议),学生自选其一:

方案一:

以“一切景语皆情语”为题,写单元小结论文。赏析课文情景交融的特点,走进作家的情感世界。不少于600字。

方案二:

以“有法与活用”为题,梳理本单元使用的写景技巧,并以课文句段为例说明。不少于600字。

方案三:

“写景散文的多样性”——简析景物在文本内的不同“地位”。写单元文本比较短文。不少于600字。

方案四:

自题书名,以“——我的写景散文自选集”为副标题,编一个写景散文集。并写简要编写说明,加以介绍。

方案五:

拍摄景物 VCR,自拟题目、自编脚本、自配解说词。

方案六:

自拟题目,写一篇写景抒情散文,不少于800字。

方案七:

“‘泰山’散文一组”专题学习报告,不少于800字。

二、概说写景散文,复习旧知:“情景交融”的特点与写景状物的常用方法(备用)

景物描写:是指对自然环境和社会环境中的风景、物体的描写。主要是为了显示物活动的环境,使读者身临其境。在文中可为主,也可只起辅助作用。

常用的方法:

1.写何景物,突出了景物的什么特征,寄托何种情思。

2.景物形象:大小、颜色、声音、动静、变化……

3.顺序安排:移步换景、由总到分、由面到点、由实到虚……

4.修辞方法在景物描写中的作用。

三、浏览前两篇课文,整体感知写景散文的特点

表达方式:写景与叙事、抒情的结合。

文章内容:纯粹写景的文章不多;写景大都要承载一定感情。

写景文字在整体文章中的多少、地位不同,作用也不尽相同。

写景大都与写人叙事相结合,以深化或丰富作品内容,共同完成作者写作意图。因此,景物的赏析应以文章整体为背景。

要求:以“我更喜欢 ”为题,写一写两篇作品的初读感受。(可课下完成)

第二 ~ 三课时

阅读《故都的秋》——经典课文

1.听读课文,进入情境,整体把握全文结构。

2.重点赏析景物描写及其中蕴含的情思。

可采用教师示范,学生自读旁批,集体讨论等方法。

突破学生自读难点:读出“悲凉”。

3.分析写景技巧、学习写景方法、赏析写景语言。

4.写景部分在全文表达主旨中的作用。

5.摘抄诵读,丰富词汇,积累语感。

6.以“……一角”为题(或自拟题),用“喻情于景”手法,写景物描写片段。

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

江南,秋当然也是有的,但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡……

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,你也能……

文 章 的 结 构

(1~2):总写对北国之秋、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情。

(3~11):分写部分,从记叙和议论两部分描写古都纷繁多彩的秋天景象,赞美北国之秋。

(12 ~13):总括全文,强调南国之秋不及北国之秋,直抒作者对北国之秋的眷恋。

抓住词句,赏析景物描写:

作者分别从不同的角度为我们描绘了五幅故都的秋景图,请同学们赏析五幅秋景图,扣紧课文语句,说一说作者都描写了哪些景物,这些景物有什么样的特点?(想象)表现的是怎样的秋天?

1.秋晨静院观秋景

2.槐树落蕊而知秋

3.秋蝉残鸣而报秋

4.秋雨淋人人知秋

5.果树秋天之奇观

清静悲凉

记叙、描写——怎样写出了情味

“悲凉”的原因:自然的、故都的、文化的、作者的……

美——喜爱

“悲凉”——

意象的选取

及表现

清静悲凉

不要割裂

悲凉也是美

“清秋佳日”

作者的最爱。

回到全文,对比表现主题

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

不逢北国之秋,已将近十年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶、向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样。

在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又青了,太阳又露出脸来了;着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着地说:

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是吗?一层秋雨一层凉啦!”

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

北方的果树,到秋来,也是一种奇景。第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期;等枣树叶落,枣子红完,西北风就要起来了,北方便是尘沙灰土的世界,只有这枣子、柿子、葡萄,成熟到八九分的七八月之交,是北国的清秋的佳日,是一年之中最好也没有的Golden Days。

第四课时

阅读《荷塘月色》

1.了解作者及写作背景,整体把握全文思路及情感基调。

2.重点赏析景物描写(词句、修辞、角度)及其中蕴含的情思。

可采用教师示范,学生自读旁批,集体讨论等方法。

3.写景部分对表达全文主旨的作用。

4.诵读,丰富词汇,积累语感。

* 5.推送《〈荷塘月色〉赏析13篇》,每人选一篇“最好的”,选一篇“较差的”,结合课文,分别说明理由。(可课下完成)——引导学生学会自学、学会赏析。

1. 根据课前预习任务,由同学介绍作者及创作背景。

2. 再读第一部分,画出写景段落。

3. 教师赏析示范,总结赏析的角度。

4. 同学赏析发言,教师点拨、同学补充。

5. 再次整体默读第一部分,把握其主旨。

作业:

1.摘抄词语及语段。

2.以“地坛的景物与情思”为题,写一篇鉴赏文字,不少于600字。(鼓励上网查阅资料,引用须注明出处)

第五课时:《我与地坛》第一部分赏析

1. 根据课前预习任务,由同学介绍作者及创作背景。

史铁生,中国作家、散文家。1951年01月出生于北京,1967年,毕业于清华附中。1969年,去延安一带插队。因双腿瘫痪于1972年回到北京(21岁)。后历任中国作家协会全国委员会委员、北京作家协会副主席、中国残疾人联合会副主席。2010年12月,因突发脑溢血逝世,享年59岁。

作品:《我与地坛》《务虚笔记》《病隙碎笔》

2. 再读第一部分,整体把握,画出写景段落。

我 + 地坛(舞台)

请给第一部分分层:

(1)1~4段:交待“地坛与我”的联系(相见)

(2)5、6段:最初几年的见闻、思索(关于死、关于出生)

(3)7段:十五年里见闻、思索(怎样活)

其中各有一个景物片断,要在我的生命历程中,加以赏析。

所做 所见 所感

历史 概貌 细节

开头:

我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园,实际就是地坛。许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

……仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

——点明地坛特点:废弃、荒芜冷落、历尽沧桑

(问问学生,能想象吗?引导学生走进文本、走进“地坛”)

3. 教师赏析示范,总结赏析的角度。

4. 同学赏析发言,教师点拨、同学补充。

第三段:

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

——整体描绘:建筑+植物+光谱。一句句、一词词分析,一步步想象,完成整体画面。景物特点:苍幽破败沉静。为腿残后第一次走进铺垫了背景。

“真学习”头脑里呈现了什么?

第五段

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,……“园墙在金晃晃的空气中斜切下一溜阴凉,……“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了,祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。”“满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。”这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

——我很迷茫,那些卑微、弱小的生命,感受到了生命的生气。在参悟人生的思考中,地坛给他的启发。

景物描写的作用:A百无聊赖 B感悟的寄托

第七段

……十五年了,我还是总得到那古园里去,……去推开耳边的嘈杂理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿,从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。味道是最说不清楚的,味道不能写只能闻,要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。

——作者是怎样描写这些景物的,赋予了它们怎样的意味?

落日——每一个坎坷都 灿烂

雨燕——天地 苍凉 | 空间 (实)

孩子的脚印——让人猜想

古柏——镇静地站在那儿 | 心理 (虚 哲思、心态)

暴雨激起的气味——让人想起无数个夏天的事件 人物故事

秋风忽至,微苦的味道——味道是最说不清楚的 人生的苦涩

——作者是怎样描写这些景物的,赋予了它们怎样的意味?

带出了思考过的问题、涵养出的心境,为下文的人物与感悟做了铺垫。

小结:

1.景物与情思(生命不同阶段的)

2.三处景物描写的特点、手法与作用

宏观 微观、静 动、实虚——为什么?是生命历程中不同心态的承载与呈现。

——单元重点,注意掌握,学会迁移使用。

*与前两课比,主观性更强。

第六课时

完成《我与地坛》第二部分学习、推介全文(虽不是单元重点,却是当代散文精品)

1.地坛与我:我在地坛的见闻与思考

2.母亲与我: 完成简析,体味散文抒情的“真挚与深沉”

把握“母子之爱”,感悟作者体悟及表达的独特——真挚、内敛、深沉,细节动人

母亲:苦难与坚强,隐忍之爱

儿子:懊悔与痛苦,无尽之爱

3.推介全文,走近史铁生(“单篇是完整的生命”)

在全篇基础上,进一步体味“地坛”写景在全文中的作用

设计反思

1.落实文学阅读与写作任务群。要设计适合学情的语文实践活动,单元重点集中突出,任务具体且具有一定的自主性,在活动中发挥每一个学生的积极性主动性。

2.读写结合,注重积累。读是第一位的,必要的精读不可或缺,注意语言学习的笔头落实。写作训练适度即可。

3.要在专题范围内适当拓展学习空间,在自选“学习任务”的驱动下,引导学生收集材料(文学文本与赏析文章),根据自己的立意学习、整理。

4.学生能力不同、兴趣不同,结果会不同,走远走近,不必强求一律。

课文是形式内容的综合体,单元多篇,有更多的教学创意的可能。

谢谢

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》

任务群归属:文学作品的阅读与写作(写景散文)

人文主题:自然情怀(对自然、借自然)

单元主题

单元导语——核心任务

从人与自然的关系,引出“寄情于景”的写作及阅读的意义

要求:

提升审美品位

学习文辞美

感受景物美

体悟情思美

学习作者欣赏与表现自然的角度、方法

教材要求

阅读

拓展

写作

1.落实任务群学习任务,引导学生在任务驱动、专题学习原则的指导下,在完成共性学习任务的同时,选择自己侧重学习的任务。以鼓励学生主动学习,提升综合素养,并在个性化学习的过程与成果展示中,呈现独特的个性与发展。

2.尊重语文学习规律,扎扎实实学好经典单篇,以课文为基础,完成拓展生发。(单篇与专题)

设计理念

单元课时:11课时(两周课内、外时间)

讲座分两讲:

1.现当代散文(6课时,含单元起始课)

2.古代散文(5课时,含单元总结课)

共性:寄情景物,写法相同

不同:语言不同

时间安排

熟读精研课文,让经典文本永存心间。

感悟作者寄托于景物描写之中的情思,丰富思想情怀。

提升对景物描写的认识,了解一些写景状物的方法与作用。

能写景物描写赏析文段;作情景交融的景物描写。

3

2

1

4

教学目标

深入阅读三篇散文,充分感知、领悟文本。

在整体把握的基础上,深入分析重点写景段落,感悟“自然情怀”。

梳理整合,把握“情景交融”的特点及常用写法。

摘抄诵读,丰富词汇,积累语感。

3

2

1

4

教学重点

5

分专题拓展阅读,如:自建“我喜爱的写景散文集”。

落实熟读积累(语言+全文)

学会赏析景物描写语段

3

2

1

教学难点

完成个性化专题学习任务

教学方法

教学课时

导论、自读、点拨、交流分享、写作实践

第一课时:单元起始课

1.明确单元特点、交待学习任务、推介自读参考文章。

2.在单元任务的引导下,初读《故都的秋》与《荷塘月色》。

第二、三课时:研读《故都的秋》,完成整体把握与局部精析(略)。布置写景赏析作业(摘抄+语段赏析)。

第四课时:在充分预习的基础上,阅读《荷塘月色》,完成整体把握与局部精析。在比较中,学习赏析语段的写法 。布置写景赏析作业(摘抄+语段赏析)。

第五、六课时:学习《我与地坛》

(6课时+一周的课余时间)

教学过程

第一课时

一、明确单元特点、交待学习任务、推介自读参考文章

1.单元特点:古今写景散文

任务群归属:文学作品的阅读与写作

人文主题:自然情怀

2.学习任务:

(1)学习教材单元五篇课文;

(2)了解散文写景的特点及作用;

(3)借助相关文章,自选题目,写一篇赏析小论文;

(4)能写“情景交融”的语段;完成一篇“写景散文”。

(5)完成一定的写景散文的拓展阅读与推介。

3.自读辅助文章推介

(1)《我与地坛》(百度百科)(了解作者+原文全文)

(2)《〈我与地坛〉赏析》(百度文库)2019.5.2

(3)《赏秋景 听秋声 感秋意 品秋味——〈故都的秋〉赏析》

(同上)

(4)《〈荷塘月色〉赏析13篇》——专题(短美文网)

单元学习任务设计(建议),学生自选其一:

方案一:

以“一切景语皆情语”为题,写单元小结论文。赏析课文情景交融的特点,走进作家的情感世界。不少于600字。

方案二:

以“有法与活用”为题,梳理本单元使用的写景技巧,并以课文句段为例说明。不少于600字。

方案三:

“写景散文的多样性”——简析景物在文本内的不同“地位”。写单元文本比较短文。不少于600字。

方案四:

自题书名,以“——我的写景散文自选集”为副标题,编一个写景散文集。并写简要编写说明,加以介绍。

方案五:

拍摄景物 VCR,自拟题目、自编脚本、自配解说词。

方案六:

自拟题目,写一篇写景抒情散文,不少于800字。

方案七:

“‘泰山’散文一组”专题学习报告,不少于800字。

二、概说写景散文,复习旧知:“情景交融”的特点与写景状物的常用方法(备用)

景物描写:是指对自然环境和社会环境中的风景、物体的描写。主要是为了显示物活动的环境,使读者身临其境。在文中可为主,也可只起辅助作用。

常用的方法:

1.写何景物,突出了景物的什么特征,寄托何种情思。

2.景物形象:大小、颜色、声音、动静、变化……

3.顺序安排:移步换景、由总到分、由面到点、由实到虚……

4.修辞方法在景物描写中的作用。

三、浏览前两篇课文,整体感知写景散文的特点

表达方式:写景与叙事、抒情的结合。

文章内容:纯粹写景的文章不多;写景大都要承载一定感情。

写景文字在整体文章中的多少、地位不同,作用也不尽相同。

写景大都与写人叙事相结合,以深化或丰富作品内容,共同完成作者写作意图。因此,景物的赏析应以文章整体为背景。

要求:以“我更喜欢 ”为题,写一写两篇作品的初读感受。(可课下完成)

第二 ~ 三课时

阅读《故都的秋》——经典课文

1.听读课文,进入情境,整体把握全文结构。

2.重点赏析景物描写及其中蕴含的情思。

可采用教师示范,学生自读旁批,集体讨论等方法。

突破学生自读难点:读出“悲凉”。

3.分析写景技巧、学习写景方法、赏析写景语言。

4.写景部分在全文表达主旨中的作用。

5.摘抄诵读,丰富词汇,积累语感。

6.以“……一角”为题(或自拟题),用“喻情于景”手法,写景物描写片段。

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

江南,秋当然也是有的,但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡……

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,你也能……

文 章 的 结 构

(1~2):总写对北国之秋、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情。

(3~11):分写部分,从记叙和议论两部分描写古都纷繁多彩的秋天景象,赞美北国之秋。

(12 ~13):总括全文,强调南国之秋不及北国之秋,直抒作者对北国之秋的眷恋。

抓住词句,赏析景物描写:

作者分别从不同的角度为我们描绘了五幅故都的秋景图,请同学们赏析五幅秋景图,扣紧课文语句,说一说作者都描写了哪些景物,这些景物有什么样的特点?(想象)表现的是怎样的秋天?

1.秋晨静院观秋景

2.槐树落蕊而知秋

3.秋蝉残鸣而报秋

4.秋雨淋人人知秋

5.果树秋天之奇观

清静悲凉

记叙、描写——怎样写出了情味

“悲凉”的原因:自然的、故都的、文化的、作者的……

美——喜爱

“悲凉”——

意象的选取

及表现

清静悲凉

不要割裂

悲凉也是美

“清秋佳日”

作者的最爱。

回到全文,对比表现主题

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

不逢北国之秋,已将近十年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶、向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样。

在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又青了,太阳又露出脸来了;着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着地说:

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是吗?一层秋雨一层凉啦!”

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

北方的果树,到秋来,也是一种奇景。第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期;等枣树叶落,枣子红完,西北风就要起来了,北方便是尘沙灰土的世界,只有这枣子、柿子、葡萄,成熟到八九分的七八月之交,是北国的清秋的佳日,是一年之中最好也没有的Golden Days。

第四课时

阅读《荷塘月色》

1.了解作者及写作背景,整体把握全文思路及情感基调。

2.重点赏析景物描写(词句、修辞、角度)及其中蕴含的情思。

可采用教师示范,学生自读旁批,集体讨论等方法。

3.写景部分对表达全文主旨的作用。

4.诵读,丰富词汇,积累语感。

* 5.推送《〈荷塘月色〉赏析13篇》,每人选一篇“最好的”,选一篇“较差的”,结合课文,分别说明理由。(可课下完成)——引导学生学会自学、学会赏析。

1. 根据课前预习任务,由同学介绍作者及创作背景。

2. 再读第一部分,画出写景段落。

3. 教师赏析示范,总结赏析的角度。

4. 同学赏析发言,教师点拨、同学补充。

5. 再次整体默读第一部分,把握其主旨。

作业:

1.摘抄词语及语段。

2.以“地坛的景物与情思”为题,写一篇鉴赏文字,不少于600字。(鼓励上网查阅资料,引用须注明出处)

第五课时:《我与地坛》第一部分赏析

1. 根据课前预习任务,由同学介绍作者及创作背景。

史铁生,中国作家、散文家。1951年01月出生于北京,1967年,毕业于清华附中。1969年,去延安一带插队。因双腿瘫痪于1972年回到北京(21岁)。后历任中国作家协会全国委员会委员、北京作家协会副主席、中国残疾人联合会副主席。2010年12月,因突发脑溢血逝世,享年59岁。

作品:《我与地坛》《务虚笔记》《病隙碎笔》

2. 再读第一部分,整体把握,画出写景段落。

我 + 地坛(舞台)

请给第一部分分层:

(1)1~4段:交待“地坛与我”的联系(相见)

(2)5、6段:最初几年的见闻、思索(关于死、关于出生)

(3)7段:十五年里见闻、思索(怎样活)

其中各有一个景物片断,要在我的生命历程中,加以赏析。

所做 所见 所感

历史 概貌 细节

开头:

我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园,实际就是地坛。许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

……仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

——点明地坛特点:废弃、荒芜冷落、历尽沧桑

(问问学生,能想象吗?引导学生走进文本、走进“地坛”)

3. 教师赏析示范,总结赏析的角度。

4. 同学赏析发言,教师点拨、同学补充。

第三段:

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

——整体描绘:建筑+植物+光谱。一句句、一词词分析,一步步想象,完成整体画面。景物特点:苍幽破败沉静。为腿残后第一次走进铺垫了背景。

“真学习”头脑里呈现了什么?

第五段

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,……“园墙在金晃晃的空气中斜切下一溜阴凉,……“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了,祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。”“满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。”这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

——我很迷茫,那些卑微、弱小的生命,感受到了生命的生气。在参悟人生的思考中,地坛给他的启发。

景物描写的作用:A百无聊赖 B感悟的寄托

第七段

……十五年了,我还是总得到那古园里去,……去推开耳边的嘈杂理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿,从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。味道是最说不清楚的,味道不能写只能闻,要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。

——作者是怎样描写这些景物的,赋予了它们怎样的意味?

落日——每一个坎坷都 灿烂

雨燕——天地 苍凉 | 空间 (实)

孩子的脚印——让人猜想

古柏——镇静地站在那儿 | 心理 (虚 哲思、心态)

暴雨激起的气味——让人想起无数个夏天的事件 人物故事

秋风忽至,微苦的味道——味道是最说不清楚的 人生的苦涩

——作者是怎样描写这些景物的,赋予了它们怎样的意味?

带出了思考过的问题、涵养出的心境,为下文的人物与感悟做了铺垫。

小结:

1.景物与情思(生命不同阶段的)

2.三处景物描写的特点、手法与作用

宏观 微观、静 动、实虚——为什么?是生命历程中不同心态的承载与呈现。

——单元重点,注意掌握,学会迁移使用。

*与前两课比,主观性更强。

第六课时

完成《我与地坛》第二部分学习、推介全文(虽不是单元重点,却是当代散文精品)

1.地坛与我:我在地坛的见闻与思考

2.母亲与我: 完成简析,体味散文抒情的“真挚与深沉”

把握“母子之爱”,感悟作者体悟及表达的独特——真挚、内敛、深沉,细节动人

母亲:苦难与坚强,隐忍之爱

儿子:懊悔与痛苦,无尽之爱

3.推介全文,走近史铁生(“单篇是完整的生命”)

在全篇基础上,进一步体味“地坛”写景在全文中的作用

设计反思

1.落实文学阅读与写作任务群。要设计适合学情的语文实践活动,单元重点集中突出,任务具体且具有一定的自主性,在活动中发挥每一个学生的积极性主动性。

2.读写结合,注重积累。读是第一位的,必要的精读不可或缺,注意语言学习的笔头落实。写作训练适度即可。

3.要在专题范围内适当拓展学习空间,在自选“学习任务”的驱动下,引导学生收集材料(文学文本与赏析文章),根据自己的立意学习、整理。

4.学生能力不同、兴趣不同,结果会不同,走远走近,不必强求一律。

课文是形式内容的综合体,单元多篇,有更多的教学创意的可能。

谢谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读