北京市西城区重点中学2016年3月 高二历史 人教新课标 必修三文化史 第一单元 中国传统文化主流思想的演变 第3课 宋明理学 研究课课件(34张PPT))

文档属性

| 名称 | 北京市西城区重点中学2016年3月 高二历史 人教新课标 必修三文化史 第一单元 中国传统文化主流思想的演变 第3课 宋明理学 研究课课件(34张PPT)) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-02 08:18:45 | ||

图片预览

文档简介

一 教学背景说明

课标依据

列举宋明理学的代表人物

说明宋明时期儒学的发展

教材分析

魏晋隋唐时期儒学的发展

宋朝的程朱理学

陆九渊和王阳明的心学

社会存在和社会意识的关系

了解儒学的发展,正确评价

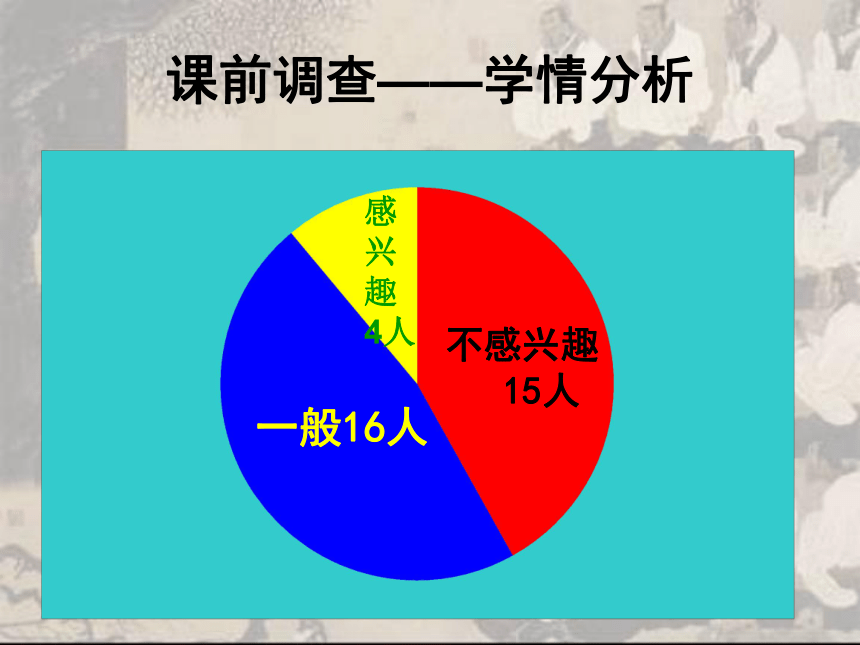

课前调查——学情分析

学情分析

没学过:初中没学

看不懂:抽象、枯燥

二 教学内容

1、知识与能力

通过学习,了解宋明理学的代表人物及其主要思想观点。分析宋明时期儒学的新发展及其对社会生活的影响。理解意识形态与社会存在的关系。

2、过程与方法

结合教材内容的学习,利用相关资料,加深对宋明理学发展过程的认识。了解思想观点,分析宋明理学发展和变化,分析历史地位。探索历史规律。

3、情感态度价值观

进一步加深对中华民族传统文化的理解。

培养学生对国家、民族的历史使命感和社会责任感。

教学重点难点

重点:理学代表人物和理论思想

难点:程朱理学和陆王心学的思想内涵

三 教学过程

整合内容

1 背景

三教合一:线索不清楚

表述不明确

困境——崛起

人能弘道

内容整合

2 理学

抓住基本理论和儒学

的道德实践

生面别开:以儒学的发展贯穿全课

二 论从史出

要讲出:社会存在和社会意识

的关系

说明理论产生的历史原因,分析其目的,有助于学生对理学的正确评价。

饿死事极小 失节事极大

存天理,灭人欲

对此观点多持批判态度,但是没有人讲过为什么理学会提出这一理论。

例子:史料的使用——论从史出

例子:史料的使用——论从史出

存天理,灭人欲

昔伊川(程颐)先生尝论此事,以为饿死事小,失节事大,自世俗观之,诚为迂阔,然自知经识理之君子观之,当有以知其不可易也。

——《与陈师中书》

靖康之难李若水死节,金人相与言:“辽国之亡,死义者十数,南朝(北宋)惟李侍郎一人。”

——《宋史·卷四四六》

例子:史料的使用——论从史出

文天祥:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”

——《宋史·列传第二百一十三》

课前调查——宋明理学

课后调查——宋明理学

三 活动突破

无善无恶心之体,

有善有恶意之动,

知善知恶是良知,

为善去恶是格物。

水到渠成的自主学习

利用活动突破难点

提出问题画龙点睛

充分利用道具,根据活动结果引出下文。

四句教之一 心

无善无恶心之体

四句教之二 善恶

有善有恶意之动

四句教之三 标准

知善知恶是良知

四句教之四 格物

为善去恶是格物

夏允彝:“少受父训,长荷国恩,以身殉国,无愧贞。……人谁无死,不泯者心,修身俟命,敬励后人。”语竟,自投於渊。尸浮水上,衣带不濡。

——《报夏考功书 》

六 生面别开

四 语言特色

文史不分家

以情绪感染学生

以讲解抓住学生

诸夏之学,自西京功令,推崇经术,一使独尊,不容别议,然失于训诂,谬于纬谶。

隋唐而浮屠义谛,风靡一世,粉廊群才,唯尚词藻,孔孟之学,几成绝响。

更加丧乱,毒遍宇内,各聚虺蜴,凭阻作昏,有辱节之儿帝,无死难之忠臣,冯道数降,国胙几绝。

两汉之颓,国闻沦丧,世道之弊,乃不堪言,于是南渡衣冠,玄言老庄,寄情放浪。

人穷则呼天,世乱则言鬼,适彼浮屠之道东被,国学之薪,不传于儒而传于释几近百年。

至隋唐而浮屠义谛,风靡一世,粉廊群才,唯尚词藻,孔孟之学,几成绝响。

--第3课宋明理学

学继往圣

感

兴

趣

4人

不感兴趣

15人

一般16人

不绝如缕

任重道远

学继往圣

道通天地

明心见性

史料的使用——正确评价

清平乐·夏日游湖

宋 朱淑真

恼烟撩露,留我须臾住。

携手藕花湖上路,一霎黄梅细雨。

娇痴不怕人猜,和衣睡倒人怀。

最是分携时候,归来懒傍妆台。

例子:史料的使用——论从史出

反对25人

中立7人

支持

3

人

支持30人

中立

5人

现象一:为善

乃遭际时艰,不能为其主临危授命,辄复畏死幸生,忝颜降附,岂得复谓之完人!······朕思此等大节有亏之人,不能念其建有勋绩······此实乃朕大中至正之心,为万世臣子植纲常!

—— 《贰臣传》

现象二:为恶

黄宗羲

顾炎武

李贽

王夫之

现象三:特殊道具

一 教学背景说明

课标依据

列举宋明理学的代表人物

说明宋明时期儒学的发展

教材分析

魏晋隋唐时期儒学的发展

宋朝的程朱理学

陆九渊和王阳明的心学

社会存在和社会意识的关系

了解儒学的发展,正确评价

课前调查——学情分析

学情分析

没学过:初中没学

看不懂:抽象、枯燥

二 教学内容

1、知识与能力

通过学习,了解宋明理学的代表人物及其主要思想观点。分析宋明时期儒学的新发展及其对社会生活的影响。理解意识形态与社会存在的关系。

2、过程与方法

结合教材内容的学习,利用相关资料,加深对宋明理学发展过程的认识。了解思想观点,分析宋明理学发展和变化,分析历史地位。探索历史规律。

3、情感态度价值观

进一步加深对中华民族传统文化的理解。

培养学生对国家、民族的历史使命感和社会责任感。

教学重点难点

重点:理学代表人物和理论思想

难点:程朱理学和陆王心学的思想内涵

三 教学过程

整合内容

1 背景

三教合一:线索不清楚

表述不明确

困境——崛起

人能弘道

内容整合

2 理学

抓住基本理论和儒学

的道德实践

生面别开:以儒学的发展贯穿全课

二 论从史出

要讲出:社会存在和社会意识

的关系

说明理论产生的历史原因,分析其目的,有助于学生对理学的正确评价。

饿死事极小 失节事极大

存天理,灭人欲

对此观点多持批判态度,但是为什么理学会提出这一理论?

例子:史料的使用——论从史出

例子:史料的使用——论从史出

存天理,灭人欲

昔伊川(程颐)先生尝论此事,以为饿死事小,失节事大,自世俗观之,诚为迂阔,然自知经识理之君子观之,当有以知其不可易也。

——《与陈师中书》

靖康之难李若水死节,金人相与言:“辽国之亡,死义者十数,南朝(北宋)惟李侍郎一人。”

——《宋史·卷四四六》

例子:史料的使用——论从史出

文天祥:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”

——《宋史·列传第二百一十三》

课前调查——宋明理学

课后调查——宋明理学

三 活动突破

无善无恶心之体,

有善有恶意之动,

知善知恶是良知,

为善去恶是格物。

水到渠成的自主学习

利用活动突破难点

提出问题画龙点睛

充分利用道具,根据活动结果引出下文。

四句教之一 心

无善无恶心之体

四句教之二 善恶

有善有恶意之动

四句教之三 标准

知善知恶是良知

四句教之四 格物

为善去恶是格物

夏允彝:“少受父训,长荷国恩,以身殉国,无愧贞。……人谁无死,不泯者心,修身俟命,敬励后人。”语竟,自投於渊。尸浮水上,衣带不濡。

——《报夏考功书 》

六 生面别开

四 语言特色

文史不分家

以情绪感染学生

以讲解抓住学生

诸夏之学,自西京功令,推崇经术,一使独尊,不容别议,然失于训诂,谬于纬谶。

隋唐而浮屠义谛,风靡一世,粉廊群才,唯尚词藻,孔孟之学,几成绝响。

更加丧乱,毒遍宇内,各聚虺蜴,凭阻作昏,有辱节之儿帝,无死难之忠臣,冯道数降,国胙几绝。

两汉之颓,国闻沦丧,世道之弊,乃不堪言,于是南渡衣冠,玄言老庄,寄情放浪。

人穷则呼天,世乱则言鬼,适彼浮屠之道东被,国学之薪,不传于儒而传于释几近百年。

至隋唐而浮屠义谛,风靡一世,粉廊群才,唯尚词藻,孔孟之学,几成绝响。

史料的使用——正确评价

乃遭际时艰,不能为其主临危授命,辄复畏死幸生,忝颜降附,岂得复谓之完人!······朕思此等大节有亏之人,不能念其建有勋绩······此实乃朕大中至正之心,为万世臣子植纲常!

—— 《贰臣传》

现象二:为恶

黄宗羲

顾炎武

李贽

王夫之

现象三:特殊道具

课标依据

列举宋明理学的代表人物

说明宋明时期儒学的发展

教材分析

魏晋隋唐时期儒学的发展

宋朝的程朱理学

陆九渊和王阳明的心学

社会存在和社会意识的关系

了解儒学的发展,正确评价

课前调查——学情分析

学情分析

没学过:初中没学

看不懂:抽象、枯燥

二 教学内容

1、知识与能力

通过学习,了解宋明理学的代表人物及其主要思想观点。分析宋明时期儒学的新发展及其对社会生活的影响。理解意识形态与社会存在的关系。

2、过程与方法

结合教材内容的学习,利用相关资料,加深对宋明理学发展过程的认识。了解思想观点,分析宋明理学发展和变化,分析历史地位。探索历史规律。

3、情感态度价值观

进一步加深对中华民族传统文化的理解。

培养学生对国家、民族的历史使命感和社会责任感。

教学重点难点

重点:理学代表人物和理论思想

难点:程朱理学和陆王心学的思想内涵

三 教学过程

整合内容

1 背景

三教合一:线索不清楚

表述不明确

困境——崛起

人能弘道

内容整合

2 理学

抓住基本理论和儒学

的道德实践

生面别开:以儒学的发展贯穿全课

二 论从史出

要讲出:社会存在和社会意识

的关系

说明理论产生的历史原因,分析其目的,有助于学生对理学的正确评价。

饿死事极小 失节事极大

存天理,灭人欲

对此观点多持批判态度,但是没有人讲过为什么理学会提出这一理论。

例子:史料的使用——论从史出

例子:史料的使用——论从史出

存天理,灭人欲

昔伊川(程颐)先生尝论此事,以为饿死事小,失节事大,自世俗观之,诚为迂阔,然自知经识理之君子观之,当有以知其不可易也。

——《与陈师中书》

靖康之难李若水死节,金人相与言:“辽国之亡,死义者十数,南朝(北宋)惟李侍郎一人。”

——《宋史·卷四四六》

例子:史料的使用——论从史出

文天祥:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”

——《宋史·列传第二百一十三》

课前调查——宋明理学

课后调查——宋明理学

三 活动突破

无善无恶心之体,

有善有恶意之动,

知善知恶是良知,

为善去恶是格物。

水到渠成的自主学习

利用活动突破难点

提出问题画龙点睛

充分利用道具,根据活动结果引出下文。

四句教之一 心

无善无恶心之体

四句教之二 善恶

有善有恶意之动

四句教之三 标准

知善知恶是良知

四句教之四 格物

为善去恶是格物

夏允彝:“少受父训,长荷国恩,以身殉国,无愧贞。……人谁无死,不泯者心,修身俟命,敬励后人。”语竟,自投於渊。尸浮水上,衣带不濡。

——《报夏考功书 》

六 生面别开

四 语言特色

文史不分家

以情绪感染学生

以讲解抓住学生

诸夏之学,自西京功令,推崇经术,一使独尊,不容别议,然失于训诂,谬于纬谶。

隋唐而浮屠义谛,风靡一世,粉廊群才,唯尚词藻,孔孟之学,几成绝响。

更加丧乱,毒遍宇内,各聚虺蜴,凭阻作昏,有辱节之儿帝,无死难之忠臣,冯道数降,国胙几绝。

两汉之颓,国闻沦丧,世道之弊,乃不堪言,于是南渡衣冠,玄言老庄,寄情放浪。

人穷则呼天,世乱则言鬼,适彼浮屠之道东被,国学之薪,不传于儒而传于释几近百年。

至隋唐而浮屠义谛,风靡一世,粉廊群才,唯尚词藻,孔孟之学,几成绝响。

--第3课宋明理学

学继往圣

感

兴

趣

4人

不感兴趣

15人

一般16人

不绝如缕

任重道远

学继往圣

道通天地

明心见性

史料的使用——正确评价

清平乐·夏日游湖

宋 朱淑真

恼烟撩露,留我须臾住。

携手藕花湖上路,一霎黄梅细雨。

娇痴不怕人猜,和衣睡倒人怀。

最是分携时候,归来懒傍妆台。

例子:史料的使用——论从史出

反对25人

中立7人

支持

3

人

支持30人

中立

5人

现象一:为善

乃遭际时艰,不能为其主临危授命,辄复畏死幸生,忝颜降附,岂得复谓之完人!······朕思此等大节有亏之人,不能念其建有勋绩······此实乃朕大中至正之心,为万世臣子植纲常!

—— 《贰臣传》

现象二:为恶

黄宗羲

顾炎武

李贽

王夫之

现象三:特殊道具

一 教学背景说明

课标依据

列举宋明理学的代表人物

说明宋明时期儒学的发展

教材分析

魏晋隋唐时期儒学的发展

宋朝的程朱理学

陆九渊和王阳明的心学

社会存在和社会意识的关系

了解儒学的发展,正确评价

课前调查——学情分析

学情分析

没学过:初中没学

看不懂:抽象、枯燥

二 教学内容

1、知识与能力

通过学习,了解宋明理学的代表人物及其主要思想观点。分析宋明时期儒学的新发展及其对社会生活的影响。理解意识形态与社会存在的关系。

2、过程与方法

结合教材内容的学习,利用相关资料,加深对宋明理学发展过程的认识。了解思想观点,分析宋明理学发展和变化,分析历史地位。探索历史规律。

3、情感态度价值观

进一步加深对中华民族传统文化的理解。

培养学生对国家、民族的历史使命感和社会责任感。

教学重点难点

重点:理学代表人物和理论思想

难点:程朱理学和陆王心学的思想内涵

三 教学过程

整合内容

1 背景

三教合一:线索不清楚

表述不明确

困境——崛起

人能弘道

内容整合

2 理学

抓住基本理论和儒学

的道德实践

生面别开:以儒学的发展贯穿全课

二 论从史出

要讲出:社会存在和社会意识

的关系

说明理论产生的历史原因,分析其目的,有助于学生对理学的正确评价。

饿死事极小 失节事极大

存天理,灭人欲

对此观点多持批判态度,但是为什么理学会提出这一理论?

例子:史料的使用——论从史出

例子:史料的使用——论从史出

存天理,灭人欲

昔伊川(程颐)先生尝论此事,以为饿死事小,失节事大,自世俗观之,诚为迂阔,然自知经识理之君子观之,当有以知其不可易也。

——《与陈师中书》

靖康之难李若水死节,金人相与言:“辽国之亡,死义者十数,南朝(北宋)惟李侍郎一人。”

——《宋史·卷四四六》

例子:史料的使用——论从史出

文天祥:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”

——《宋史·列传第二百一十三》

课前调查——宋明理学

课后调查——宋明理学

三 活动突破

无善无恶心之体,

有善有恶意之动,

知善知恶是良知,

为善去恶是格物。

水到渠成的自主学习

利用活动突破难点

提出问题画龙点睛

充分利用道具,根据活动结果引出下文。

四句教之一 心

无善无恶心之体

四句教之二 善恶

有善有恶意之动

四句教之三 标准

知善知恶是良知

四句教之四 格物

为善去恶是格物

夏允彝:“少受父训,长荷国恩,以身殉国,无愧贞。……人谁无死,不泯者心,修身俟命,敬励后人。”语竟,自投於渊。尸浮水上,衣带不濡。

——《报夏考功书 》

六 生面别开

四 语言特色

文史不分家

以情绪感染学生

以讲解抓住学生

诸夏之学,自西京功令,推崇经术,一使独尊,不容别议,然失于训诂,谬于纬谶。

隋唐而浮屠义谛,风靡一世,粉廊群才,唯尚词藻,孔孟之学,几成绝响。

更加丧乱,毒遍宇内,各聚虺蜴,凭阻作昏,有辱节之儿帝,无死难之忠臣,冯道数降,国胙几绝。

两汉之颓,国闻沦丧,世道之弊,乃不堪言,于是南渡衣冠,玄言老庄,寄情放浪。

人穷则呼天,世乱则言鬼,适彼浮屠之道东被,国学之薪,不传于儒而传于释几近百年。

至隋唐而浮屠义谛,风靡一世,粉廊群才,唯尚词藻,孔孟之学,几成绝响。

史料的使用——正确评价

乃遭际时艰,不能为其主临危授命,辄复畏死幸生,忝颜降附,岂得复谓之完人!······朕思此等大节有亏之人,不能念其建有勋绩······此实乃朕大中至正之心,为万世臣子植纲常!

—— 《贰臣传》

现象二:为恶

黄宗羲

顾炎武

李贽

王夫之

现象三:特殊道具

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术