湖北省通城二中2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 湖北省通城二中2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 133.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-02 09:11:39 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年度上学期通城二中高二年级期末考试

历史试题

总分100分 时间 75分钟

一、单项选择题(本大题共16小题,每题3分,共48分)

1. 程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是

A. 人类与自然和谐共处

B. 人与万事万物皆同理

C. 张扬自我的人生态度

D. 无为而治的思想理念

2.“在轴心时代,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有苏格拉底……中国有孔子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。而且更重要的是……它们在轴心时代的文化却有许多相通的地方。”这里“相通的地方”指

A. 都重视道德和教育的重要作用

B. 都代表被统治阶级的利益

C. 都强调个人的自由与权利平等

D. 都是西方人文主义思想的发展

3.京剧的前身即为徽剧,原来以唱二簧调为主,兼唱昆腔吹腔、四平调拨子等,乾隆五十五年(1790年)扬州的三庆徽班进京,逐渐吸收了京、秦二腔,逐步发展为今天的国剧。据此可知京剧艺术得到迅速提高的主要原因是

A. 贴近生活,联系百姓

B. 文武兼修,角色齐全

C. 博采众长,兼收并蓄

D. 政策鼓励,题材广泛

4.宗教改革领袖马丁·路德的墓志铭上面写道:“我的话就是上帝的话。”这句话意义是

A. 否定了上帝的存在

B. 挑战了教皇的权威

C 否定了封建专制制度

D. 促进了文艺复兴的兴起

5. 学者马克垚在《世界文明史》中说:“二战后的各国出现了文学流派‘愤怒的青年’,随后,在美国出现了‘垮掉的一代文学’”。这些文学流派

A. 重点批判工业化带来的危害 B. 反映青年对理想世界的追求

C. 弥漫着反社会反传统的色彩 D. 体现二战后社会矛盾的变化

6. .著名政治活动家梁启超曾说:“革命成功将近十年.所希望的件件都落空,渐渐有点 废然思返,觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制度,决计不可能,渐渐要求全人格的觉醒。”下列对其中“旧心理”和“新制度”解读正确的是( )

A. 儒家文化和君主立宪 B. 儒家文化和民主共和

C. 程朱理学和开明君主 D. 程朱理学和民主科学

7.日本学者福泽谕吉的《文明论概略》就社会转型的问题说:“汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改变政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利达到目的。”倘若按此次序排列,下列人物出现的顺序应该是

A. 曾国藩——蔡元培——孙中山

B. 陈独秀——孙中山——曾国藩

C. 康有为——孙中山——曾国藩

D. 孙中山——康有为——曾国藩

8.孟子曾说“王亦曰‘仁义’而已矣,何必曰“利”,但到了宋代,出现了明显的反对的声音,李觐明确指出:“人非利不生,曷为不言”,批评孟子的言论有失偏颇,王安石也明确反对传统儒家“耻言理财”的主张,他们皆认为利欲“可言”。这反映了北宋时期

A. 理学思想官方正统地位受到冲击

B. 商品经济发展影响了价值观念

C. 以孟子为代表的传统儒学遭到排斥

D. 工商皆本思想产生并发展壮大

9.下表是有关茶道的诠释,这反映了当时

泡茶时

表现为“酸甜苦涩调太和,掌握迟速量适中”的中庸之美

待客时

表现为“奉茶为礼尊长者,备浓茶意表浓情”的明伦之礼

饮茶时

表现为“饮罢茶敬方深知,赞叹此乃草中英”的谦和之仪

A. 饮茶促进了诗歌的繁荣

B. 市民阶层的饮茶文化

C. 道家养生理念的盛行

D. 儒家思想渗入社会生活

10.近代某纲领规定:“农民之缺乏土地沦为佃户者,国家当给以土地,资其耕作”“工人之失业者,国家当为之谋救济之道,尤当为之制定劳工法,以改良工人生活”。下列说法符合该纲领是

A. 试图彻底变革农村生产关系

B. 终极目标是解放劳工

C. 带有浓厚的社会主义色彩

D. 蕴含“公为天下”的理念

11.1953—1957年,新中国实行了第二次基础教育课程改革,其中在1953~1955年颁布的三个计划中,大幅削减了教学时数,首次在教学计划中设置了劳动技术教育课。1956年国家正式发行新中国成立以来的第二套中小学教科书,这套教材理论性有所加强,特别注意了学生动手能力的培养。对此解读正确的是

A. 短时间内基础教育实现了普及化

B. 社会对专业人才需求得到了解决

C. 我国教育在曲折中逐步发展起来

D. 教育改革适应了经济建设的需要

12. 16至17世纪,西方的耶稣会学者既把基督教传到了亚洲,也把西方科学传遍了欧亚大陆。但基督教在中国和印度被拒斥,在日本又被彻底根除。相反,西方的近代科学却能渗透到任何地方。这种现象反映出

A. 世界各地的文化差异逐渐消失

B. 各地经济发展迫切需要科学理论指导

C. 科学发展与宗教传播相互排斥

D. 科学比宗教在文化交流上更具适应性

13. 20世纪中期有作家认为,文学作品应该把“普通人头脑中接受的千千万万个印象——细小的、奇异的、倏忽即逝的或者用锋利钢刀刻下来的”、“内心真实”按着顺序记录下来。下列作品符合这种主张的是

A. 《巴黎圣母院》

B. 《人间喜剧》

C. 《老人与海》

D. 《钢铁是怎样炼成的》

14. 春秋战国时期,许多精英分子为展示自己的才能,实现自己的抱负,游走于各诸侯国之间,以求得到重用。无论哪个诸侯国,只要委以重任,便欣然前往。“朝秦暮楚”正是这种现象的写照。 这说明当时的精英分子:

A.没有政治信仰和操守 B.以国家统一为理想

C.以改善民生为目标 D.民族共同体观念强化

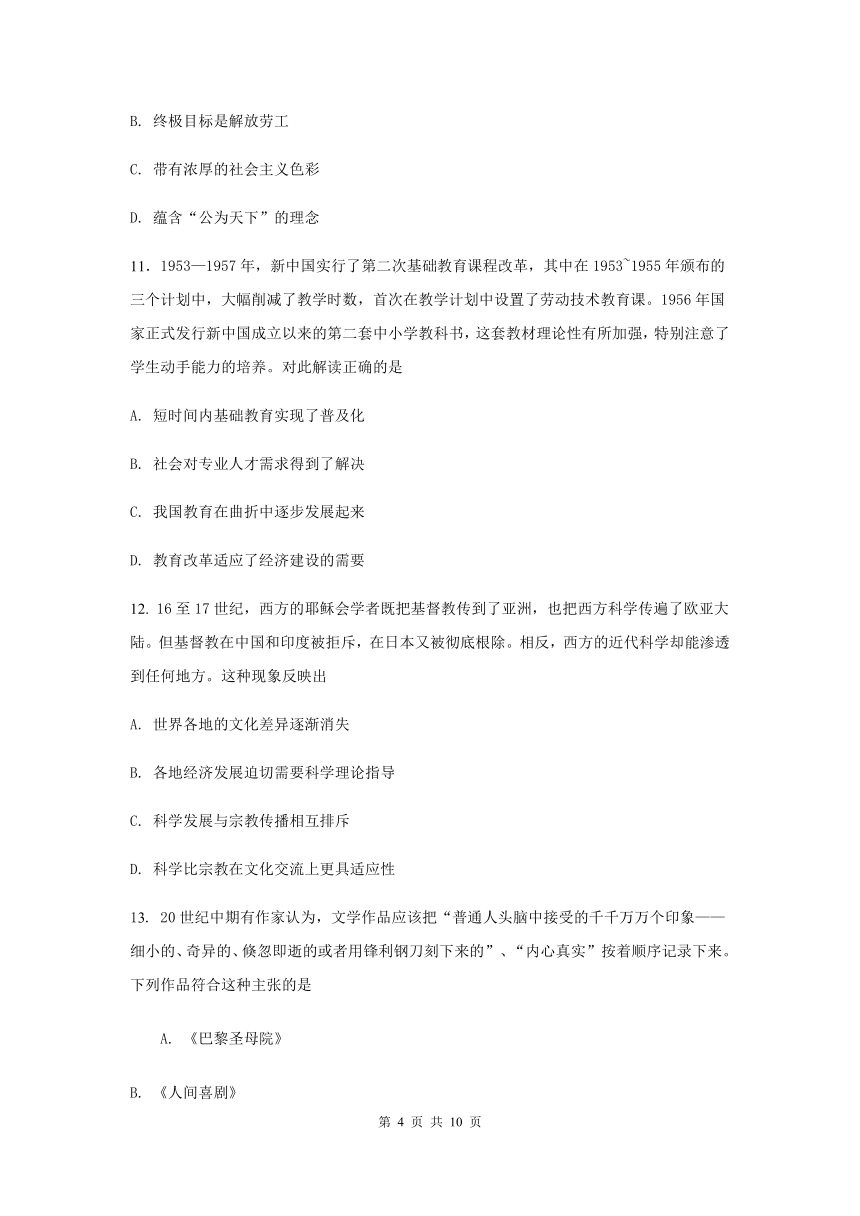

15.如按照年代绘制文化发展演进示意图, 1和2应该顺序填写:

A.《离骚》 《九章算术》 B.《论语》 《氾胜之书》

C.《伤寒杂病论》 《齐民要术》 D.《女史箴图》 《清明上河图》

3093720173355

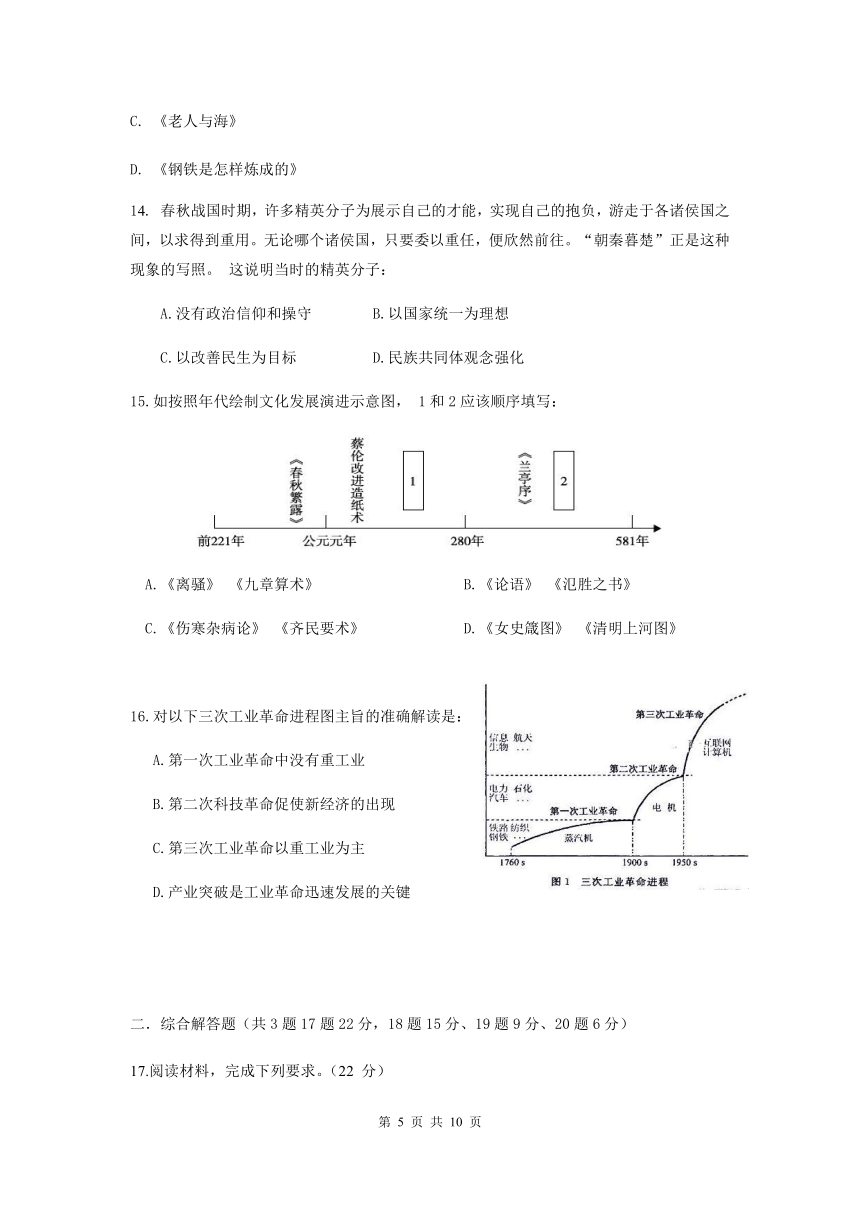

16.对以下三次工业革命进程图主旨的准确解读是:

A.第一次工业革命中没有重工业

B.第二次科技革命促使新经济的出现

C.第三次工业革命以重工业为主

D.产业突破是工业革命迅速发展的关键

二.综合解答题(共3题17题22分,18题15分、19题9分、20题6分)

17.阅读材料,完成下列要求。(22 分)

材料一在君臣之义上,朱熹指出:“父子之仁,君臣之义,莫非天赋之本然,民彝之固有;彼乃独以父 子为自然,而谓臣之相属,特出于事势之不得已,夫岂然哉!?”

——编自朱熹《四书章句集注》《晦庵先生朱文公文集》

材料二在黄宗羲看来,君和臣的目的都是为了万民的忧乐,其关系应是“名异(具体位臵不同)而实同(担负共同职责)”的平等关系。父子之间的关系是无法选择的,无父则无子,因此应该孝敬父亲。 君和臣之间并没有命定的血缘关系,将两者联结到一起的是他们治理天下的职责,臣下与君主是可以相互选择的,这其中起决定性作用的,不是两者之同的血缘,而是天下万民的公利,臣下与君主 在目标一致时才会合作。

——摘编自黄宗羲《明夷待访录》

根据材料一二并结合所学知识,指出朱熹与黄宗羲君臣观的不同之处,并分析两种君臣观的历史价值。(8 分)

材料三 冯友兰在 1940 年推出的《新事论》一书指出清末思想与民初思想的八大区別不同,见下 表。

(2)依据材料三结合所学知识,归纳中国近代思想的主要变化,并分析变化的原因。(14 分)

18..民主与法制的发展推动着社会进步。阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

西塞罗在《论共和国》中进一步论述到“真正的法律乃是正确的理性,与自然相吻......

它是唯一的法律....对所有的人是共同的、如同教师和统帅的神”;“既然法律是公民联盟的纽带,由法律确定的权利是平等的,那么当公民的地位不相同.....作为同一个国家的公民起码

应该在权利方面是相互平等的。”

------摘自西塞罗《论共和国》、王乐理《美德与国家》

(1)概括材料-西塞罗的思想主张并分析其历史意义。(4 分)

材料二

张之洞很早就主张“择西学之可以补我阙者用之,西政之可以起吾疾者取之”,他认为这样做是“有其益而无其害”。光绪二十七年五月,他与两江总督刘坤一联名上了三道《江楚会奏变法折》,提出了“恤刑狱”“结民心”、改良法制的建议,并同袁世凯一起保举沈家本、伍廷芳为修律大臣。

1901年(光绪二十七年)所奏的《整顿中法十二条折》中关于刑法改革的九条意见中,提出

了“重众证”“改罚锾”“教工艺”、改良监狱等具体改进方法。稍后,他明确提出:“鉴前事之失,破迁谬之说。将采西法以补中法之不足,”张之洞还十分重视西律中的“公法学”,这是在办洋务过程中与西方各国打交道时经常遇到的课题。对此,他提出两条建议:第一,参酌中外法律。制定“通商律例”,作为处理在华外国人案件的法律根据;第二,培养熟悉中外法律的人才,以适应这种需要。后来,张之洞还主张聘请各国律师,博采各国矿务律、铁路律、商务律、刑律等,为中国编撰简明矿律、路律、商律、交涉刑律,说制定此四律是“兴利之先资”,“防害之要”。

------摘编自唐浩明《张之洞》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括张之洞法律改革的主张,并简评这些改革主张。(11分)

19.阅读材料,完成下列问题。(9分)

材料 仁君,以救民于水火。而这种呼唤的表征便是“尊刘抑曹”。在仁政、民本思想的发展链条中,《三国演义》又处于承上启下的地位:即上承先秦以来的行仁政,恤士民,民惟邦本,反对残民暴政思想,下启清初黄宗羲、王夫之乃至近代梁启超、康有为等人谴责视天下人为一人之产业的独裁暴君,批判封建专制、倡导民主、改良的思想。过去强调君为民设,要求“修己安人”,《三国演义》所描写的军阀混战,在民不堪命时,人们渴望解民倒悬之君。君之设不仅仅是“修己”而“安天下”,而是要于乱世之中给民以生息,老百姓期待着这样的君主出现。

——摘编自段庸生《<三国演义>与民本思想》

根据材料信息拟定一个论题,结合所学中国古代史知识,就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有实史依据。)

20.在思想解放的潮流下,西方近代自然科学蓬勃发展,从第一次工业革命到第二次工业革命,第三次科技革命,从牛顿力学到进化论,相对论量子论。请结合所学知识,谈谈你认为哪种科技或者理论对人类社会的影响最大。(要求观点明确,论据充分)(6分)

2020-2021学年度上学期通城二中高二年级期末考试

历史参考答案

1

2

3

4

5

6

7

8

B

A

C

B

C

B

B

B

9

10

11

12

13

14

15

16

D

D

D

D

C

D

C

D

17.(22分)

(1)不同点,朱熹认为君臣次序是天理,黄宗曦认为,君臣关系是平等的,可以相互选择君臣共治天下历史价值。

朱熹的君臣观,从哲学高度论证,君臣秩序的合理性,有利于维护统治,稳定社会秩序。黄宗羲的君臣观冲击了君主专制统治,影响了后世的反专制斗争。

(2)变化:由妄自尊大到积极学习,西方由主张侧重器物变革到制度变革,再到文化变革,由中体西用到西体西用,由追求富强到追求个性解放,忧患意识明显增强。

原因:西方列强的侵略和西方文化在中国的传播,冲击了清王朝天朝上国的自大心态;西方的工业文明的迅速发展;民族资本主义的发展,资产阶级的壮大;器物变革和制度变革的失败,推动从更深层次的思想文化层面学习西方。维新变法和辛亥革命促进思想解放新文化运动全盘西化的影响,新文化运动的开展,促进人性解放民族危机日益加重民族的觉醒。

18(15分)

主张:在自然法系下,法律是理性的;公民权利平等。(2 分) 意义:这种人类自然平等的思想是对罗马法律实践的理论概括与升华,标志 着罗马法学的高度成熟。(2 分) (2)(2)主张:学习西方法律制度,改良法制;中国法律制度应该迅速与国际法接 轨;培养法律方面的人才。(6 分) 简评:张之洞改革主张顺应了近代化发展的要求,推动了中国社会进步;但其改 革的指导思想仍然是“中学为体,西学为用”,未认识到不改变社会体制,法律 改革将困难重重,也不可能实现挽救民族危亡的目的。(5 分)

19.【答案】(9分)

示例一论题:《三国演义》发展了传统儒学的民本思想。

阐述:春秋以来,孟子、董仲舒、朱熹等儒学代表人物提出了行仁政、恤士民、民惟邦本等主张,这些是君为民设的观念,要求君主“修己安人”。但是,成书于元明之际的《三国演义》在此基础上,要求君主于乱世之中给民以生息,促进社会发展。传统儒学的民本思想强调的是保民、为民、重民,《三国演义》在此基础上,崇尚并高扬人的主体自觉和独立的人格意识,具有较强的人文精神。如刘备在经历多次失败,起用诸葛亮时慨叹“举大事者必以人为本”。

因此,《三国演义》顺应时代的需要,推动了传统民本思想的发展。

示例二论题:自古以来,暴政、残民、损民的统治必然不得人心、走向败亡。

阐述:战国时期,诸侯抢夺人口、土地、互争雄长,思想家孟子、荀子、墨子、庄子,分别提出“仁政”“仁义”“兼爱”“无用”等主张,反对战争,反对暴政。它代表了民众的愿望,还成为一种进步社会思潮推动了战国从分裂走向统一,从混战走向安定。秦朝灭六国之后,出人头税重之外,秦始皇连年征发徭役和兵役,修建骊山墓、阿房宫、万里长城,使民众疲于奔波。于是,陈胜吴广起义爆发,刘邦、项羽在农民战争中推翻了秦朝的统治。类似的还有隋的兴亡。

因此,残民损民的暴政统治是不得人心的,只有仁政才能推动社会进步。

20.(6分)阐述哪一种理论或者科技都可以,论据要充分,有逻辑层次

历史试题

总分100分 时间 75分钟

一、单项选择题(本大题共16小题,每题3分,共48分)

1. 程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是

A. 人类与自然和谐共处

B. 人与万事万物皆同理

C. 张扬自我的人生态度

D. 无为而治的思想理念

2.“在轴心时代,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有苏格拉底……中国有孔子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。而且更重要的是……它们在轴心时代的文化却有许多相通的地方。”这里“相通的地方”指

A. 都重视道德和教育的重要作用

B. 都代表被统治阶级的利益

C. 都强调个人的自由与权利平等

D. 都是西方人文主义思想的发展

3.京剧的前身即为徽剧,原来以唱二簧调为主,兼唱昆腔吹腔、四平调拨子等,乾隆五十五年(1790年)扬州的三庆徽班进京,逐渐吸收了京、秦二腔,逐步发展为今天的国剧。据此可知京剧艺术得到迅速提高的主要原因是

A. 贴近生活,联系百姓

B. 文武兼修,角色齐全

C. 博采众长,兼收并蓄

D. 政策鼓励,题材广泛

4.宗教改革领袖马丁·路德的墓志铭上面写道:“我的话就是上帝的话。”这句话意义是

A. 否定了上帝的存在

B. 挑战了教皇的权威

C 否定了封建专制制度

D. 促进了文艺复兴的兴起

5. 学者马克垚在《世界文明史》中说:“二战后的各国出现了文学流派‘愤怒的青年’,随后,在美国出现了‘垮掉的一代文学’”。这些文学流派

A. 重点批判工业化带来的危害 B. 反映青年对理想世界的追求

C. 弥漫着反社会反传统的色彩 D. 体现二战后社会矛盾的变化

6. .著名政治活动家梁启超曾说:“革命成功将近十年.所希望的件件都落空,渐渐有点 废然思返,觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制度,决计不可能,渐渐要求全人格的觉醒。”下列对其中“旧心理”和“新制度”解读正确的是( )

A. 儒家文化和君主立宪 B. 儒家文化和民主共和

C. 程朱理学和开明君主 D. 程朱理学和民主科学

7.日本学者福泽谕吉的《文明论概略》就社会转型的问题说:“汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改变政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利达到目的。”倘若按此次序排列,下列人物出现的顺序应该是

A. 曾国藩——蔡元培——孙中山

B. 陈独秀——孙中山——曾国藩

C. 康有为——孙中山——曾国藩

D. 孙中山——康有为——曾国藩

8.孟子曾说“王亦曰‘仁义’而已矣,何必曰“利”,但到了宋代,出现了明显的反对的声音,李觐明确指出:“人非利不生,曷为不言”,批评孟子的言论有失偏颇,王安石也明确反对传统儒家“耻言理财”的主张,他们皆认为利欲“可言”。这反映了北宋时期

A. 理学思想官方正统地位受到冲击

B. 商品经济发展影响了价值观念

C. 以孟子为代表的传统儒学遭到排斥

D. 工商皆本思想产生并发展壮大

9.下表是有关茶道的诠释,这反映了当时

泡茶时

表现为“酸甜苦涩调太和,掌握迟速量适中”的中庸之美

待客时

表现为“奉茶为礼尊长者,备浓茶意表浓情”的明伦之礼

饮茶时

表现为“饮罢茶敬方深知,赞叹此乃草中英”的谦和之仪

A. 饮茶促进了诗歌的繁荣

B. 市民阶层的饮茶文化

C. 道家养生理念的盛行

D. 儒家思想渗入社会生活

10.近代某纲领规定:“农民之缺乏土地沦为佃户者,国家当给以土地,资其耕作”“工人之失业者,国家当为之谋救济之道,尤当为之制定劳工法,以改良工人生活”。下列说法符合该纲领是

A. 试图彻底变革农村生产关系

B. 终极目标是解放劳工

C. 带有浓厚的社会主义色彩

D. 蕴含“公为天下”的理念

11.1953—1957年,新中国实行了第二次基础教育课程改革,其中在1953~1955年颁布的三个计划中,大幅削减了教学时数,首次在教学计划中设置了劳动技术教育课。1956年国家正式发行新中国成立以来的第二套中小学教科书,这套教材理论性有所加强,特别注意了学生动手能力的培养。对此解读正确的是

A. 短时间内基础教育实现了普及化

B. 社会对专业人才需求得到了解决

C. 我国教育在曲折中逐步发展起来

D. 教育改革适应了经济建设的需要

12. 16至17世纪,西方的耶稣会学者既把基督教传到了亚洲,也把西方科学传遍了欧亚大陆。但基督教在中国和印度被拒斥,在日本又被彻底根除。相反,西方的近代科学却能渗透到任何地方。这种现象反映出

A. 世界各地的文化差异逐渐消失

B. 各地经济发展迫切需要科学理论指导

C. 科学发展与宗教传播相互排斥

D. 科学比宗教在文化交流上更具适应性

13. 20世纪中期有作家认为,文学作品应该把“普通人头脑中接受的千千万万个印象——细小的、奇异的、倏忽即逝的或者用锋利钢刀刻下来的”、“内心真实”按着顺序记录下来。下列作品符合这种主张的是

A. 《巴黎圣母院》

B. 《人间喜剧》

C. 《老人与海》

D. 《钢铁是怎样炼成的》

14. 春秋战国时期,许多精英分子为展示自己的才能,实现自己的抱负,游走于各诸侯国之间,以求得到重用。无论哪个诸侯国,只要委以重任,便欣然前往。“朝秦暮楚”正是这种现象的写照。 这说明当时的精英分子:

A.没有政治信仰和操守 B.以国家统一为理想

C.以改善民生为目标 D.民族共同体观念强化

15.如按照年代绘制文化发展演进示意图, 1和2应该顺序填写:

A.《离骚》 《九章算术》 B.《论语》 《氾胜之书》

C.《伤寒杂病论》 《齐民要术》 D.《女史箴图》 《清明上河图》

3093720173355

16.对以下三次工业革命进程图主旨的准确解读是:

A.第一次工业革命中没有重工业

B.第二次科技革命促使新经济的出现

C.第三次工业革命以重工业为主

D.产业突破是工业革命迅速发展的关键

二.综合解答题(共3题17题22分,18题15分、19题9分、20题6分)

17.阅读材料,完成下列要求。(22 分)

材料一在君臣之义上,朱熹指出:“父子之仁,君臣之义,莫非天赋之本然,民彝之固有;彼乃独以父 子为自然,而谓臣之相属,特出于事势之不得已,夫岂然哉!?”

——编自朱熹《四书章句集注》《晦庵先生朱文公文集》

材料二在黄宗羲看来,君和臣的目的都是为了万民的忧乐,其关系应是“名异(具体位臵不同)而实同(担负共同职责)”的平等关系。父子之间的关系是无法选择的,无父则无子,因此应该孝敬父亲。 君和臣之间并没有命定的血缘关系,将两者联结到一起的是他们治理天下的职责,臣下与君主是可以相互选择的,这其中起决定性作用的,不是两者之同的血缘,而是天下万民的公利,臣下与君主 在目标一致时才会合作。

——摘编自黄宗羲《明夷待访录》

根据材料一二并结合所学知识,指出朱熹与黄宗羲君臣观的不同之处,并分析两种君臣观的历史价值。(8 分)

材料三 冯友兰在 1940 年推出的《新事论》一书指出清末思想与民初思想的八大区別不同,见下 表。

(2)依据材料三结合所学知识,归纳中国近代思想的主要变化,并分析变化的原因。(14 分)

18..民主与法制的发展推动着社会进步。阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

西塞罗在《论共和国》中进一步论述到“真正的法律乃是正确的理性,与自然相吻......

它是唯一的法律....对所有的人是共同的、如同教师和统帅的神”;“既然法律是公民联盟的纽带,由法律确定的权利是平等的,那么当公民的地位不相同.....作为同一个国家的公民起码

应该在权利方面是相互平等的。”

------摘自西塞罗《论共和国》、王乐理《美德与国家》

(1)概括材料-西塞罗的思想主张并分析其历史意义。(4 分)

材料二

张之洞很早就主张“择西学之可以补我阙者用之,西政之可以起吾疾者取之”,他认为这样做是“有其益而无其害”。光绪二十七年五月,他与两江总督刘坤一联名上了三道《江楚会奏变法折》,提出了“恤刑狱”“结民心”、改良法制的建议,并同袁世凯一起保举沈家本、伍廷芳为修律大臣。

1901年(光绪二十七年)所奏的《整顿中法十二条折》中关于刑法改革的九条意见中,提出

了“重众证”“改罚锾”“教工艺”、改良监狱等具体改进方法。稍后,他明确提出:“鉴前事之失,破迁谬之说。将采西法以补中法之不足,”张之洞还十分重视西律中的“公法学”,这是在办洋务过程中与西方各国打交道时经常遇到的课题。对此,他提出两条建议:第一,参酌中外法律。制定“通商律例”,作为处理在华外国人案件的法律根据;第二,培养熟悉中外法律的人才,以适应这种需要。后来,张之洞还主张聘请各国律师,博采各国矿务律、铁路律、商务律、刑律等,为中国编撰简明矿律、路律、商律、交涉刑律,说制定此四律是“兴利之先资”,“防害之要”。

------摘编自唐浩明《张之洞》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括张之洞法律改革的主张,并简评这些改革主张。(11分)

19.阅读材料,完成下列问题。(9分)

材料 仁君,以救民于水火。而这种呼唤的表征便是“尊刘抑曹”。在仁政、民本思想的发展链条中,《三国演义》又处于承上启下的地位:即上承先秦以来的行仁政,恤士民,民惟邦本,反对残民暴政思想,下启清初黄宗羲、王夫之乃至近代梁启超、康有为等人谴责视天下人为一人之产业的独裁暴君,批判封建专制、倡导民主、改良的思想。过去强调君为民设,要求“修己安人”,《三国演义》所描写的军阀混战,在民不堪命时,人们渴望解民倒悬之君。君之设不仅仅是“修己”而“安天下”,而是要于乱世之中给民以生息,老百姓期待着这样的君主出现。

——摘编自段庸生《<三国演义>与民本思想》

根据材料信息拟定一个论题,结合所学中国古代史知识,就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有实史依据。)

20.在思想解放的潮流下,西方近代自然科学蓬勃发展,从第一次工业革命到第二次工业革命,第三次科技革命,从牛顿力学到进化论,相对论量子论。请结合所学知识,谈谈你认为哪种科技或者理论对人类社会的影响最大。(要求观点明确,论据充分)(6分)

2020-2021学年度上学期通城二中高二年级期末考试

历史参考答案

1

2

3

4

5

6

7

8

B

A

C

B

C

B

B

B

9

10

11

12

13

14

15

16

D

D

D

D

C

D

C

D

17.(22分)

(1)不同点,朱熹认为君臣次序是天理,黄宗曦认为,君臣关系是平等的,可以相互选择君臣共治天下历史价值。

朱熹的君臣观,从哲学高度论证,君臣秩序的合理性,有利于维护统治,稳定社会秩序。黄宗羲的君臣观冲击了君主专制统治,影响了后世的反专制斗争。

(2)变化:由妄自尊大到积极学习,西方由主张侧重器物变革到制度变革,再到文化变革,由中体西用到西体西用,由追求富强到追求个性解放,忧患意识明显增强。

原因:西方列强的侵略和西方文化在中国的传播,冲击了清王朝天朝上国的自大心态;西方的工业文明的迅速发展;民族资本主义的发展,资产阶级的壮大;器物变革和制度变革的失败,推动从更深层次的思想文化层面学习西方。维新变法和辛亥革命促进思想解放新文化运动全盘西化的影响,新文化运动的开展,促进人性解放民族危机日益加重民族的觉醒。

18(15分)

主张:在自然法系下,法律是理性的;公民权利平等。(2 分) 意义:这种人类自然平等的思想是对罗马法律实践的理论概括与升华,标志 着罗马法学的高度成熟。(2 分) (2)(2)主张:学习西方法律制度,改良法制;中国法律制度应该迅速与国际法接 轨;培养法律方面的人才。(6 分) 简评:张之洞改革主张顺应了近代化发展的要求,推动了中国社会进步;但其改 革的指导思想仍然是“中学为体,西学为用”,未认识到不改变社会体制,法律 改革将困难重重,也不可能实现挽救民族危亡的目的。(5 分)

19.【答案】(9分)

示例一论题:《三国演义》发展了传统儒学的民本思想。

阐述:春秋以来,孟子、董仲舒、朱熹等儒学代表人物提出了行仁政、恤士民、民惟邦本等主张,这些是君为民设的观念,要求君主“修己安人”。但是,成书于元明之际的《三国演义》在此基础上,要求君主于乱世之中给民以生息,促进社会发展。传统儒学的民本思想强调的是保民、为民、重民,《三国演义》在此基础上,崇尚并高扬人的主体自觉和独立的人格意识,具有较强的人文精神。如刘备在经历多次失败,起用诸葛亮时慨叹“举大事者必以人为本”。

因此,《三国演义》顺应时代的需要,推动了传统民本思想的发展。

示例二论题:自古以来,暴政、残民、损民的统治必然不得人心、走向败亡。

阐述:战国时期,诸侯抢夺人口、土地、互争雄长,思想家孟子、荀子、墨子、庄子,分别提出“仁政”“仁义”“兼爱”“无用”等主张,反对战争,反对暴政。它代表了民众的愿望,还成为一种进步社会思潮推动了战国从分裂走向统一,从混战走向安定。秦朝灭六国之后,出人头税重之外,秦始皇连年征发徭役和兵役,修建骊山墓、阿房宫、万里长城,使民众疲于奔波。于是,陈胜吴广起义爆发,刘邦、项羽在农民战争中推翻了秦朝的统治。类似的还有隋的兴亡。

因此,残民损民的暴政统治是不得人心的,只有仁政才能推动社会进步。

20.(6分)阐述哪一种理论或者科技都可以,论据要充分,有逻辑层次

同课章节目录