一年级下册数学教案-6 分类 北京版

图片预览

文档简介

《分类》教学设计

一、教材分析

本节课的教学内容是北京2011课标版一年级下册数学第六单元《分类》第一课时。教材按由易到难的顺序,分别安排了单一标准的分类和不同标准的分类两部分内容。重点是让学生学会选择不同的分类标准进行分类,体验分类结果在不同标准下的多样性、灵活性和可变性,感受数学与生活的紧密联系。同时,加强培养学生的动手操作、团结合作及数学表达能力,激发学生的学习兴趣,使学生树立学好数学的信心,培养学生思维的开阔性和灵活性。

二、学情分析

一年级学生年龄小,经验少,但乐于接受新鲜事物,思维活跃。本节课注重把数学知识与生活实践联系起来,为学生提供丰富的感性认识和生活经验,激发他们的学习兴趣,为实施创性教育打下良好的基础。

三、教学目标

1、初步感知分类,通过操作学会分类、整理的方法。

2、通过分一分、看一看,培养学生的操作能力、观察能力、判断能力和语言表达能力。

3、初步认识象形统计图,让学生体会到学习数学的快乐。

四、教学重点难点

让学生学会按不同标准对物体进行分类。

五、教具学具

课件、气球卡片、课堂练习作业

六、教学过程

(一)、创设情境,引入课题

我听说你们班的同学很厉害,老师今天是特意来找你们帮忙的。不知道同学们愿不愿意帮我呢?

1、出示问题:我总是找不到想要穿的衣服?该怎么办?

学生自由回答,教师引导学生一起帮忙整理衣柜。引出“分类与整理”。像这样把同样的东西放在一起就叫做分类。

2、生活中你还在哪儿看到过“分类”的现象呢?

学生先举例教师总结:同学们说得真好!超市分类可以让我们更容易找到商品,房间物品分类可以让房间更整齐。今天我们就一起来学习“分类与整理。板书课题:分类 整理

(二)、探究新知

1、描述感知分类的标准。

今天,老师还有一件事想大家来帮忙,愿意吗?老师找到了一些气球,想知道每种气球有多少个,该怎么办呢?(课件出示例1气球图片)

气球分类:按形状分 按颜色分等

2、操作体会分类过程,尝试记录分类结果。

引导学生以小组为单位进行分类活动,把结果记录在纸上教师组织学生在小组内互相交流分类的结果:你是怎样分的?

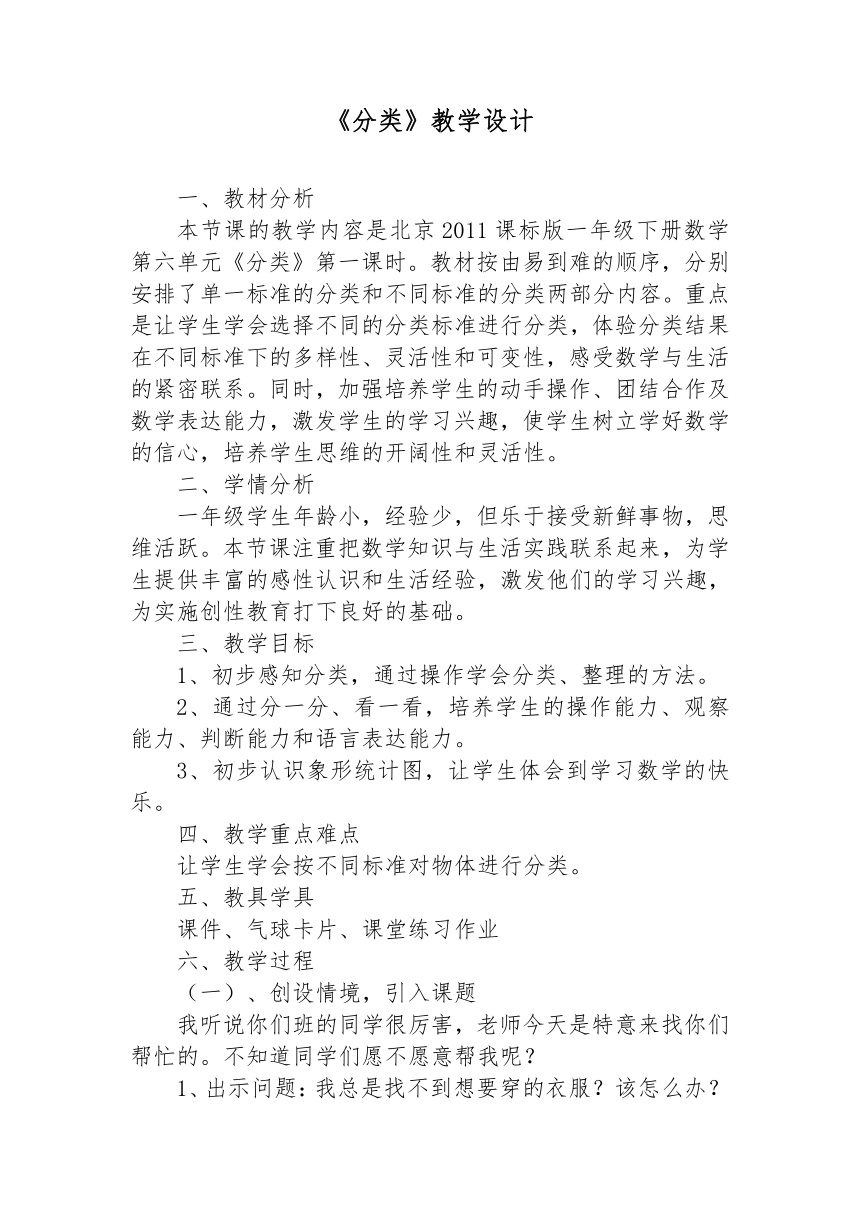

(1)展示先分再数的方法。

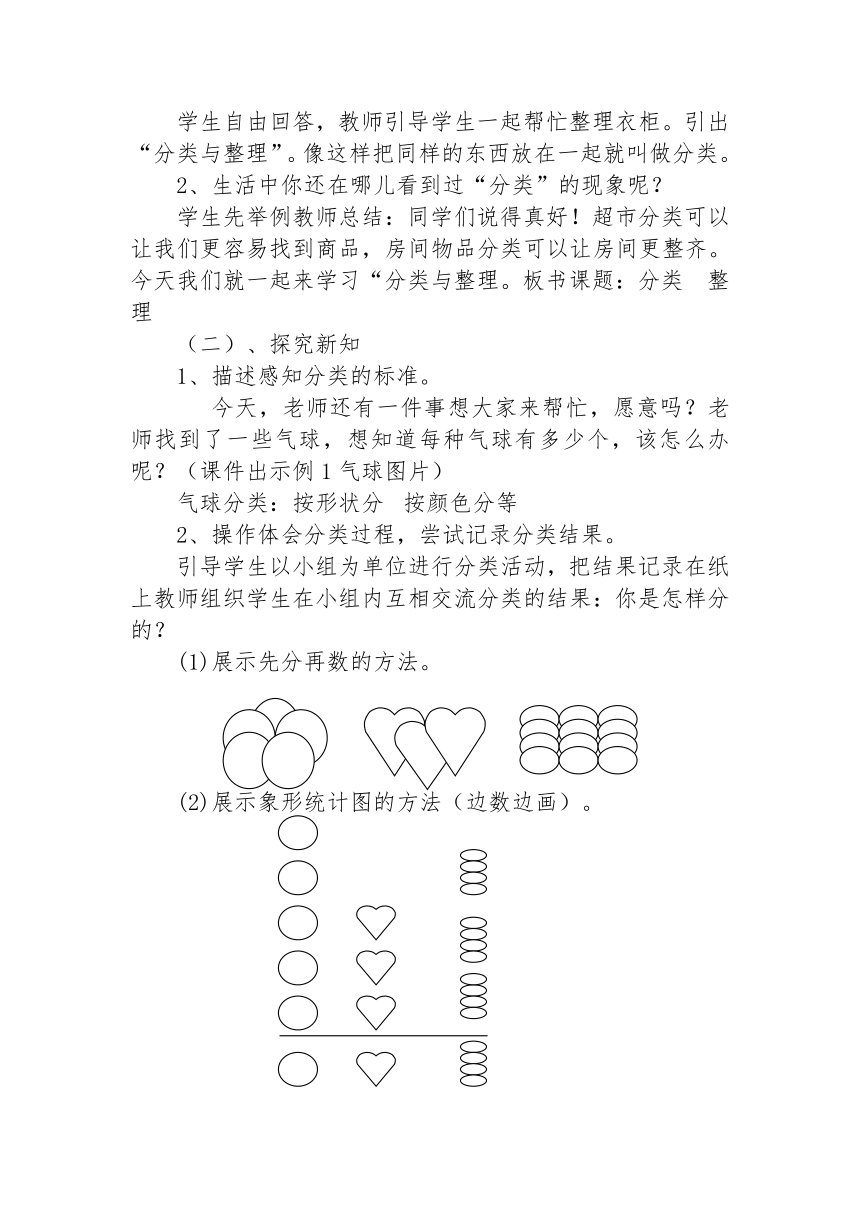

(2)展示象形统计图的方法(边数边画)。

像这种表示方法就叫做象形统计图。

(3)展示表格记录的方法。

教师:还有其他分法吗?学生汇报其他分类的方法,教师组织学生按不同的分类标准再动手分一分。

(三)、课堂练习(学生单独完成再汇报)

1、完成课本第29页练习七的第1题

2、完成课本第29页练习七的第2题

(1)按水果的种类分一分。

(2)按卡片的形状分一分。

(四)、课堂小结

教师:今天你学到了什么知识?学生个别汇报。

(五)、布置作业

放学后整理自己的书包。

(六)、板书设计

分类

形状

分类的标准不同,结果不同。

颜色

《分类与整理》教学反思

《分类与整理》是人教版一年级下册第三单元的内容,通过本节课的活动学生能按照不同的标准或选择某个标准(如数量,形状,颜色)对物体进行比较、分类和排列;在比较、分类、排列的活动中,体验活动结果在同一标准下的一致性,不同标准下的多样性。学生经历简单的数据整理过程,能够用自己的方式(文字、图标、表格)呈现分类结果,对数据进行简单的分析,并能根据数据提出简单的问题。”分类“是一个学生实践性的活动,通过这一活动,让学生体验分类的含义和方法。而传统的教学是单纯接受式的学习方式,对学生过分要求听、及、模仿,它不仅不能促使学生发展,反而成为学生发展的阻力。

回顾整节课,我觉得这节课的优点是:

1、从生活切入数学,激发学习欲望。心理学的研究表明,学习内容和学生的生活背景越按近,学生自觉接纳知识的程度就越高。从学生熟悉的生活背景导入,容易让学生感受到数学就在身边。

因此,本节课的教学我不是把”分类“作为知识点来讲授,或者让学生机械的记忆分类的含义,而是结合学生熟悉的食物,如给气球分类。

2、有充足的教具,学生动手操作,使得学生真正体验分类的过程,学生观察并回答自己的分类想法或方法。为了让学生明白为什么要分类,我结合学生的认知结构和实际生活,举了一个关于超市的例子:如果超市乱摆乱放物品,你能很快的找到自己要购买的商品吗?学生思考后回答。接着追问买水果如果买水果能不能到服装区区购买?为什么?让学生明白为什么要分类?分类后如何快速的找到自己想要的物品,体验分类带来的方便。

值得我进一步思考的问题是:学生在自主探索、合作教学时如何灵活、有机地处理好课堂中的“动”与“静”,

一、教材分析

本节课的教学内容是北京2011课标版一年级下册数学第六单元《分类》第一课时。教材按由易到难的顺序,分别安排了单一标准的分类和不同标准的分类两部分内容。重点是让学生学会选择不同的分类标准进行分类,体验分类结果在不同标准下的多样性、灵活性和可变性,感受数学与生活的紧密联系。同时,加强培养学生的动手操作、团结合作及数学表达能力,激发学生的学习兴趣,使学生树立学好数学的信心,培养学生思维的开阔性和灵活性。

二、学情分析

一年级学生年龄小,经验少,但乐于接受新鲜事物,思维活跃。本节课注重把数学知识与生活实践联系起来,为学生提供丰富的感性认识和生活经验,激发他们的学习兴趣,为实施创性教育打下良好的基础。

三、教学目标

1、初步感知分类,通过操作学会分类、整理的方法。

2、通过分一分、看一看,培养学生的操作能力、观察能力、判断能力和语言表达能力。

3、初步认识象形统计图,让学生体会到学习数学的快乐。

四、教学重点难点

让学生学会按不同标准对物体进行分类。

五、教具学具

课件、气球卡片、课堂练习作业

六、教学过程

(一)、创设情境,引入课题

我听说你们班的同学很厉害,老师今天是特意来找你们帮忙的。不知道同学们愿不愿意帮我呢?

1、出示问题:我总是找不到想要穿的衣服?该怎么办?

学生自由回答,教师引导学生一起帮忙整理衣柜。引出“分类与整理”。像这样把同样的东西放在一起就叫做分类。

2、生活中你还在哪儿看到过“分类”的现象呢?

学生先举例教师总结:同学们说得真好!超市分类可以让我们更容易找到商品,房间物品分类可以让房间更整齐。今天我们就一起来学习“分类与整理。板书课题:分类 整理

(二)、探究新知

1、描述感知分类的标准。

今天,老师还有一件事想大家来帮忙,愿意吗?老师找到了一些气球,想知道每种气球有多少个,该怎么办呢?(课件出示例1气球图片)

气球分类:按形状分 按颜色分等

2、操作体会分类过程,尝试记录分类结果。

引导学生以小组为单位进行分类活动,把结果记录在纸上教师组织学生在小组内互相交流分类的结果:你是怎样分的?

(1)展示先分再数的方法。

(2)展示象形统计图的方法(边数边画)。

像这种表示方法就叫做象形统计图。

(3)展示表格记录的方法。

教师:还有其他分法吗?学生汇报其他分类的方法,教师组织学生按不同的分类标准再动手分一分。

(三)、课堂练习(学生单独完成再汇报)

1、完成课本第29页练习七的第1题

2、完成课本第29页练习七的第2题

(1)按水果的种类分一分。

(2)按卡片的形状分一分。

(四)、课堂小结

教师:今天你学到了什么知识?学生个别汇报。

(五)、布置作业

放学后整理自己的书包。

(六)、板书设计

分类

形状

分类的标准不同,结果不同。

颜色

《分类与整理》教学反思

《分类与整理》是人教版一年级下册第三单元的内容,通过本节课的活动学生能按照不同的标准或选择某个标准(如数量,形状,颜色)对物体进行比较、分类和排列;在比较、分类、排列的活动中,体验活动结果在同一标准下的一致性,不同标准下的多样性。学生经历简单的数据整理过程,能够用自己的方式(文字、图标、表格)呈现分类结果,对数据进行简单的分析,并能根据数据提出简单的问题。”分类“是一个学生实践性的活动,通过这一活动,让学生体验分类的含义和方法。而传统的教学是单纯接受式的学习方式,对学生过分要求听、及、模仿,它不仅不能促使学生发展,反而成为学生发展的阻力。

回顾整节课,我觉得这节课的优点是:

1、从生活切入数学,激发学习欲望。心理学的研究表明,学习内容和学生的生活背景越按近,学生自觉接纳知识的程度就越高。从学生熟悉的生活背景导入,容易让学生感受到数学就在身边。

因此,本节课的教学我不是把”分类“作为知识点来讲授,或者让学生机械的记忆分类的含义,而是结合学生熟悉的食物,如给气球分类。

2、有充足的教具,学生动手操作,使得学生真正体验分类的过程,学生观察并回答自己的分类想法或方法。为了让学生明白为什么要分类,我结合学生的认知结构和实际生活,举了一个关于超市的例子:如果超市乱摆乱放物品,你能很快的找到自己要购买的商品吗?学生思考后回答。接着追问买水果如果买水果能不能到服装区区购买?为什么?让学生明白为什么要分类?分类后如何快速的找到自己想要的物品,体验分类带来的方便。

值得我进一步思考的问题是:学生在自主探索、合作教学时如何灵活、有机地处理好课堂中的“动”与“静”,